6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Serie: Reclam 100 Seiten

- Sprache: Deutsch

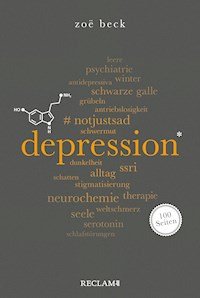

»Ich wollte keine Depression haben. Das passte mir nicht in den Terminkalender.« Mehr als 5 Millionen Deutsche leben mit einer Depression, laut Weltgesundheitsorganisation handelt es sich dabei global gesehen inzwischen um die zweithäufigste »Volkskrankheit«. Was früher tabuisiert war und heute noch allzu oft verschwiegen wird, ist inzwischen eine anerkannte Krankheit. Woher kommt sie und wie gehen Betroffene mit ihr um? Wie hat sich die gesellschaftliche Wahrnehmung der Krankheit im Laufe der Zeit gewandelt? Und wie geht man mit depressiven Menschen am besten um? Die Schriftstellerin Zoë Beck geht den Ursachen, Auswirkungen und Folgen der Krankheit auf den Grund – sachlich und präzise, aber auch humorvoll und bisweilen persönlich. Mit 4-farbigen Abbildungen und Infografiken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 109

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Zoë Beck

Depression. 100 Seiten

Reclam

Für mehr Informationen zur 100-Seiten-Reihe:

www.reclam.de/100Seiten

Warnung: Im folgenden Text wird auch das Themenfeld Suizid behandelt. Sollten Sie Selbstmordgedanken hegen, empfehlen wir Ihnen, sich an die Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 zu wenden.

2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung nach einem Konzept von zero-media.net

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2021

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN978-3-15-961866-1

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-20575-4

www.reclam.de

Inhalt

Unterwassertretbootfahren

Annäherung an eine Krankheit

Die beste Freundin der Depression: Angst

Depressionen und Drogensucht

Diagnose und Therapie

Exkurs: Depression und Krebs

Von der Melancholie zur Depression

Todessehnsucht

Mit der Depression leben

Informationen für Betroffene

Lektüretipps

Bildnachweis

Zur Autorin

Über dieses Buch

Leseprobe aus Resilienz. 100 Seiten

Unterwassertretbootfahren

Der Tag, an dem ich die Diagnose nicht mehr ignorieren konnte, liegt nun 13 Jahre zurück. Ich wohnte damals in Hamburg und hatte aufgrund einer ernsten Erkrankung einige Operationen hinter mir, darunter auch eine nächtliche Notoperation, weil ich fast verblutet wäre. Anders gesagt: Es galt, langsam wieder gesund zu werden. Einerseits schien in dieser Hinsicht alles nach Plan zu verlaufen. Die Ärzt*innen waren zufrieden mit mir und sagten nach jedem Nachsorgetermin, dass alles in Ordnung sei und ich mir keine Sorgen mehr machen müsse. Andererseits glaubte ich, ständig Anzeichen für neue Krankheiten an mir zu entdecken, und blieb den optimistischen Aussagen meiner behandelnden Ärzt*innen gegenüber misstrauisch. Kein Wunder, versuchte ich mich in ruhigeren Momenten zu beruhigen. Nach allem, was in den letzten Monaten passiert war, war es nur normal, dass ich bei jedem Zwicken das Schlimmste vermutete. Schlafstörungen hatte ich schon mein Leben lang gehabt; dass sie schlimmer geworden waren, gehörte jetzt sicherlich einfach nur dazu. Der Unwille, das Haus zu verlassen oder auch nur die Wohnung – das war mir in der Tendenz ebenfalls nicht neu. Bestimmt musste ich mich nur noch etwas schonen, es würde vorbeigehen, und manchmal schaffte ich es ja auch nach draußen. Sicherlich dauerte der Verarbeitungsprozess bei mir einfach nur etwas länger.

Trotz aller bestens zurechtgelegten Ausreden mir selbst und meinem Umfeld gegenüber kam es immer öfter vor, dass ich anlasslos Herzrasen bekam, dazu quälten mich Schwindel, Übelkeit und die feste innere Überzeugung, jede Sekunde zu sterben. So etwas ging nach einer Weile vorüber, kostete mich aber viel Kraft und Energie. Ich wurde immer ängstlicher, schlief noch schlechter, mein Gewicht lag bei knapp fünfzig Kilo, und ich machte mir ununterbrochen Vorwürfe, warum ich nicht besser klarkam. Warum ich nicht so funktionierte, wie ich es von mir erwartete. Wie es allgemein von mir erwartet wurde. Die Ärzt*innen wurden langsam ungeduldig mit mir und hatten keine Antworten auf meine Fragen, sie sagten nur: »Mit Ihnen ist alles in Ordnung, kriegen Sie sich mal wieder ein.«

Eines Nachmittags war es schlimmer als sonst. Die Wohnung, das ganze Haus schien zu schwanken, sogar als ich mich flach hinlegte, hörte es nicht auf. Ich atmete zu schnell, mein Herz raste, ich glaubte, gleich zu sterben, und trotzdem traute ich mich nicht, den Notruf zu wählen, weil ich keine unzumutbare Belastung sein wollte, schließlich hatte man mir mehrfach versichert, mit mir sei alles in Ordnung. Als ich etwas ruhiger atmen konnte, rief ich stattdessen den kassenärztlichen Notdienst an – es war ein Mittwochnachmittag, und die allermeisten Praxen waren geschlossen. Ich sagte der Frau in der Leitung, dass ich nicht wusste, was los war, ich mich aber sehr schlecht fühlte. Sie nannte mir die Telefonnummer des Arztes, der gerade in meiner Nähe Dienst hatte. Dank einem glücklichen Zufall war dieser Arzt Psychiater und Neurologe. Ich hätte genauso gut an eine Hautärztin oder einen Urologen geraten können.

Rückblickend weiß ich, dass er schon am Telefon eine deutliche Ahnung hatte, womit er es gleich in seiner Praxis zu tun haben würde. Was ich ihm beschrieb, war eine klassische Panikattacke, und als ich ihm sagte, ich könne keinesfalls mit der S-Bahn, aber problemlos mit dem Auto zu ihm kommen, hörte er natürlich einen ganzen Nachtigallenschwarm trapsen.

Der Arzt war allein in seiner Praxis und arbeitete sich durch irgendwelche Unterlagen. Er war schon etwas älter und strahlte kompetente Ruhe aus. Vor allem gab er mir gleich das Gefühl, mich ernst zu nehmen. Er wirkte weder ungeduldig noch in irgendeiner Form überrascht von dem, was ich sagte. Und er hörte ganz genau zu. Er machte sich Notizen, stellte Fragen. Es waren gute Fragen. Wir sprachen recht schnell über Panik- und Angststörungen.

Ich war nicht besonders überrascht. Mit Ängsten hatte ich mein Leben lang zu tun gehabt. Von Höhenangst über Angst vor allem, was flattert, bis hin zu Auftrittsangst (»Lampenfieber« ist ein viel zu harmloser Begriff dafür und beschreibt nicht annähernd die Angstzustände, die bis zum Blackout führen können), dazu noch eine Art ständiger Grundangst vor ungefähr allem. Während ich mir erklären ließ, was sich bei einer Panikattacke im Körper abspielte, was Angst im Körper auslöste, welche Funktion Angst eigentlich hatte und wie es bei manchen Menschen zu Störungen kam, verstand ich eine ganze Menge.

Aber die Anamnese war noch nicht vorbei. Wir redeten insgesamt zwei Stunden, ich beantwortete noch sehr viele Fragen. Gegen Ende bekam ich nicht nur einen neuen Termin, sondern auch die Diagnose. Oder eigentlich mehrere Diagnosen. Agoraphobie (sogenannte Platzangst) mit Panikstörung. Und Depression. Sehr wahrscheinlich auch eine generalisierte Angststörung. Aber ziemlich sicher schon mal die Depression.

Mit allem, was »Angst« im Namen hatte, konnte ich umgehen. Die Depression kam mir weit hergeholt vor. Meinte er nicht eher eine Belastungsreaktion infolge der Operationen? Oder eine, sagen wir, depressive Verstimmung? Das klang irgendwie besser als Depression.

Ich wollte keine Depression haben. Das passte mir nicht in den Terminkalender. Der Arzt schob mir eine Liste mit Psychotherapeut*innen hin (inklusive dezenter Bleistiftpünktchen vor den Namen, die er für geeigneter hielt als andere), dazu Infomaterial und eine weitere Liste mit Notfallnummern.

Als ich zu Hause war, mir die Infos ansah und dazu noch das Internet befragte, verstand ich langsam, was der Arzt damit meinte, ich hätte eine Depression. In den nächsten Wochen erklärte er mir sehr geduldig sehr viel über Hirnchemie und Hormone, über die Vererbbarkeit der Disposition für bestimmte psychische Erkrankungen, über mögliche Auslöser und externe Faktoren. Ich erfuhr viel über unterschiedliche Verlaufsformen und Schweregrade. Die besten Chancen auf Linderung, wenn schon nicht Heilung, sah der Arzt in einer Behandlungskombination aus Tabletten und Verhaltenstherapie. Letzteres hatte ich bereits in die Wege geleitet. Mit dem Thema Tabletten konnte ich mich noch nicht anfreunden. Aber dazu kommen wir später.

Vor allem wurde mir aber bewusst, dass ich nicht erst seit kurzem mit einer Depression zu tun hatte, sondern – ähnlich wie mit den Ängsten – bereits mein Leben lang.

Wie es begann

Wie und wann alles anfing, ist schwer zu sagen. Ich weiß noch, dass ich als Kind immer wieder melancholische Phasen hatte, meist ohne Grund. Ich war unruhig, ängstlich und traurig und wusste nicht, warum. Häufig konnte ich nicht schlafen, weil mich meine Gedanken nicht in Ruhe ließen. Mein Vater, der in solchen Nächten versuchte, mich zum Schlafen zu bringen, nannte diesen Zustand »Weltschmerz«, er hatte kein besseres Wort dafür. Ich war eben ein melancholisches Kind, das sich zu viele Gedanken machte.

Ängste waren von Anfang an mit dem Weltschmerz verbunden, und das ein oder andere traumatische Ereignis blieb beim Heranwachsen nicht aus. Ich war noch im Kindergartenalter, als ich mir jeden Morgen Ausreden überlegte, warum ich auf keinen Fall dort hingehen konnte. Daran änderte sich mit der Schulzeit wenig. Jeder Tag begann mit Unbehagen und der Hoffnung, zu Hause bleiben zu können, und er endete damit, dass mich das destruktive Gedankenkarussell, auf dem sich einzelne Momente des Tages wie ein endloser Vorwurf drehten, in den Schlaf begleitete.

Das prägendste Gefühl meiner Kindheit und Jugend ist das der Nicht-Zugehörigkeit. Gleichaltrigen gegenüber fühlte ich mich fehl am Platz, Mannschaftsport löste Beklemmungen aus, aber auch der Ort, an dem ich aufwuchs – irgendwie passten wir nicht zueinander. Alles wirkte falsch und fremd, nicht einmal innerhalb der Familie fand ich meinen Platz und kam mir wie ein störender Fremdkörper vor. Ich spielte früh schon Klavier, ein Soloinstrument, das auch nicht gerade für soziale Integration sorgte, aber genau das war mir recht. Mit der Pubertät entwickelte ich zwar meine Vorliebe für Musikrichtungen wie Dark Wave oder was man damals Independent nannte, aber ich war auch in dieser Szene nicht wirklich zu Hause. Rückblickend wirkt es so, als wäre ich überall nur Zaungast gewesen, die stumme Beobachterin am Rand. Selbst wenn ich mitten im Geschehen war, wurde ich dieses Gefühl nie los: falsch zu sein, zu stören, nicht akzeptiert zu sein. Nicht dazuzugehören.

Was war der Grund? Eine genetische Veranlagung? Ein familiäres und soziales Umfeld, das mit Kindern wie mir nicht umzugehen wusste? Eine Störung in der Hirnchemie? Alles zusammen? Der innere Druck verschlimmerte sich mit dem hormonellen Chaos der Pubertät. Die verzerrte Körperwahrnehmung, die bei mir mit Selbsthass und Ekel beim Blick in den Spiegel einherging, heißt Dysmorphophobie, aber es dauerte Jahre, bis mir das eine Ärztin erklärte.

Wenn ich versuchte, darüber zu reden, dass es mir nicht gut ging (und präziser konnte ich es nicht fassen), stieß ich auf Unverständnis. Ich hatte schließlich keinen Grund, unglücklich zu sein. Meine Schulnoten waren hervorragend, ich gewann Klavierwettbewerbe, also musste doch alles prima sein. Dass ich mich über Erfolge nicht wirklich freuen konnte, wurde mir als Arroganz ausgelegt. Wie ich mich im Stillen innerlich zerfleischte, weil sich jedes noch so gute Zeugnis, jede noch so wunderbare Urkunde für mich so anfühlte, als hätte ich mich doch nicht genug angestrengt, als müsste ich das nächste Mal viel mehr geben, das bekam niemand mit.

Ich kannte es nicht anders. Ich wusste nicht, wie sich andere Menschen fühlen. Es gab keine Referenz in meinem eigenen Empfinden, kein »Aber irgendwann einmal habe ich mich richtig gut gefühlt«. Ich war einfach so. Das Leben war einfach so. Ich gewöhnte mich daran, dass ich bei Ärzt*innen mit meinen Beschwerden nicht ernst genommen wurde. Es hieß immer nur »Junge Frauen sind manchmal etwas überreizt« (früher nannte man das »Hysterie«) oder »In deinem Alter macht man so etwas schon mal durch«. Die Frage »Hast du vielleicht Stress?« gehörte seit meiner Jugend dazu, wenn ich eine Praxis betrat (und ja, ich hatte Stress, es ging mir nämlich nicht gut).

Eine Ärztin, mit der ich versuchte, über meine Ängste und dunklen Stimmungen zu reden, empfahl mir Bachblüten. Ein Arzt erklärte mir, mein Problem seien die Klavierkonzerte, ich müsse Medikamente nehmen gegen die Auftrittsangst – er schob mir eine Musterpackung Beta-Blocker über seinen Schreibtisch –, und bei allem anderen möge ich mich bitte nicht so anstellen, das bessere sich schon noch mit dem Alter. Als ich mit Anfang zwanzig während des Studiums in Bonn phasenweise nicht mehr mein Zimmer verlassen, dafür aber das nachmittägliche Fernsehprogramm auswendig konnte, riet mir eine Ärztin, Milchprodukte bei der Ernährung wegzulassen. Nach dem Tod meiner Mutter hieß es, ich sei in einer Trauerphase. Man empfahl mir irgendwelche Globuli und pflanzliche Beruhigungsmittel.

Der Psychotherapeut, bei dem ich am längsten in Behandlung war, sprach von einer Anpassungsstörung sowie von einer depressiven Verstimmung, was mir das Gefühl gab, schlecht drauf zu sein und möglicherweise ein paar andere Probleme zu haben, mit Menschen allgemein und Bindungen im Speziellen. Das Wort »Depression« ließ sich umschiffen, ausblenden, stummschalten, weil ich mir darunter erstarrte Menschen mit leeren Blicken vorstellte, die ihr Bett nicht mehr verlassen konnten. Ich hingegen war nur eine verstimmte Person mit diversen Ängsten, die dreimal die Woche zum Therapeuten ging, um zu reden. Diese Therapiestunden hatten sogar einen gewissen Unterhaltungswert und halfen mir, etwas besser durch den Alltag zu kommen, besonders als ich später an Krebs erkrankte und operiert werden musste.

Als mich eine Komplikation zwang, vier Wochen ruhig im Bett zu liegen, breitete sich die Dunkelheit in mir erst so richtig aus und verschmolz mit allen Ängsten, die sich in meinem Kopf finden ließen. Aus dem Haus zu gehen wurde zu einer extremen Mutprobe, die ich selten bestand. Menschen zu treffen war nahezu unmöglich, und wenn, dann nur unter größter Kraftanstrengung, die mich anschließend mehrere Tage lahmlegte. Ich hatte sogar Angst davor, zu schlafen, weil ich es für möglich hielt, nicht mehr aufzuwachen. Jeden körperlichen Vorgang analysierte ich derart, dass er unzweifelhaft ein Alarmzeichen sein musste, mein Katastrophengedankenkarussell drehte sich in Überschallgeschwindigkeit. Morgens aufzustehen war selten eine Option, erst gegen Mittag wurde es besser. Mein ganzer Körper fühlte sich an, als würde ich versuchen, unter Wasser Tretboot zu fahren. Ich kam nicht von der Stelle. Meine Bewegungen liefen in Zeitlupe ab, meine sensorische Wahrnehmung schien getrübt. Es drang so gut wie kein Licht in diese Tiefe, und auf mir lastete tonnenschwer das Wasser. Ich befand mich in einer anderen Welt als alle anderen, und ich konnte diese Unterwasserwelt nicht verlassen, obwohl ich mich ständig abstrampelte, um dort herauszukommen.

Victoria Tomaschko, Porträtaufnahme der Autorin, Edinburgh 2009.