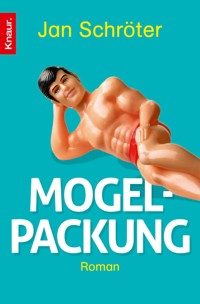

6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Im Job die Kündigung kassiert, die Freundin mit dem Chef im Bett erwischt – Fredo Fried (34) ist völlig planlos und braucht dringend eine Erleuchtung. In dieser Krise kommt ihm das Angebot seines Bruders gerade recht: Fredo soll für ein Vierteljahr als Haus- und Kinderhüter in die Bresche springen, da Markus beruflich ins Ausland muss. Eine Luxusvilla inklusive Weinkeller und Limousine – genau die richtige Wellness-Oase für einen Mann in der Sinnkrise, findet Fredo. Allerdings stecken die beiden Teenies Tim und Karla mitten in der Pubertät und Oma Gesche rutscht zunehmend in die Demenz ab. Egal! Getreu seinem Motto »blenden, bluffen, abtauchen« stürzt sich Fredo mit Volldampf in seine Mission …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 352

Ähnliche

Jan Schröter

Mogelpackung

Roman

Knaur e-books

Inhaltsübersicht

1.

Ich liebe dich.«

So, wie es da auf seinem Monitor stand, sah es armselig aus. Nach gar nichts. Fredo Fried drückte entschlossen die »Löschen«-Taste und sah zu, wie der rasende Curser die letzten drei Worte und den ganzen Dialog davor auffraß, bis nur noch die nackte Storyline-Vorgabe für diese Szene übrig blieb. Lies es noch mal, sagte sich Fredo.

Bild 22, Innen, Nacht, trendiger Club: Lara sitzt mit ihrer Kollegin Tina und deren Freund Fabian in der Chillout-Zone. Während Tina zur Toilette verschwindet, gesteht Lara Fabian ihre Liebe. Der kann der Versuchung nicht widerstehen. Tina kehrt zurück und sieht Kollegin und Freund wild miteinander knutschen (Episodenende).

Okay, überlegte Fredo, Tina geht zur Toilette. Sie ist ein einfaches, geradliniges Mädel und verabschiedet sich bestimmt mit einem Spruch wie: »Ich geh mal eben ins Recycling-Center!« Oder so ähnlich. Lara, die junge Wilde vom Lande, die seit nunmehr 128 Folgen Telenovela »Lara – eine Unschuld in Berlin« in emotionaler Achterbahnfahrt alle Höhen und Tiefen des Großstadtlebens auslotet, wendet sich dem coolen Fabian zu und sagt … und sagt …

Was sagt sie wohl?

»Ich liebe dich.«

Abgeschmackt. Klischee. Fade. Im Prinzip zwar die Aussage, die man braucht, aber so was von langweilig, da zappt jeder sofort aufs nächste Programm. Vor allem die Teenager, die Hauptzielgruppe. Für die wurde »Lara« produziert. Lara war neugierig, lebensbejahend, risikofreudig bis an den Rand des Wahnsinns und probierte gerne etwas aus. Möglichst in jeder Folge etwas Neues. Die sagte nicht einfach: »Ich liebe dich«, wenn sie sich den Kerl schnappen will und weiß, sie hat nur fünf Minuten, bis dessen Freundin vom Klo zurückkommt.

Warum eigentlich nicht, sinnierte Fredo – eigentlich will man in so einer Situation doch ein ehrliches Gefühl zum Ausdruck bringen. Im richtigen Leben jedenfalls, nicht bloß in einer Fernsehserie. Doch kaum findet man jemanden toll und will das auch sagen, geht es gleich wieder nur um die Selbstinszenierung. Kaum schlägt die Liebe ein, beginnt der Schaulauf. Nicht ehrlich sein, sondern originell wirken – das macht attraktiv. Verlogen und öde. Dabei könnte man alles in drei einfachen Worten sagen. Aber auf dem Monitor sah das einfach nicht gut aus. Vielleicht, wenn man es ausspricht … Sag es, Fredo, sag es einmal laut und deutlich.

»Ich liebe dich!«

»Ich dich ja auch, Schatzi. Aber die Folge 129 muss trotzdem heute noch fertig werden!«

Fredo hatte einen Moment lang vergessen, dass er sich sein Büro bei der SIGMA TV PRODUKTIONS GmbH mit Bert Schmidtbauer teilte – ein kleines Kabuff mit Blick auf die triste Industrielandschaft zwischen Tempelhof und Teltowkanal. Diese trübe Aussicht genoss man allerdings nur vom schmalen Fenster aus, und dort stand Berts Schreibtisch. Fredos Tisch stand an der Wand, was dem firmeninternen Stellenwert des Dialogautors entsprach. Als solcher befand man sich bei der SIGMA am unteren Ende der Nahrungskette, was Fredo nicht besonders störte. Bert, zuständig für die Storylines der Telenovela, grinste seinen verwirrt aufschauenden Kollegen an.

»Hast du die 129 schon angefangen?«

Fredo schüttelte den Kopf. »Bin beim letzten Bild der 128.«

»Oha. Dann wird’s wohl wieder eine lange Nacht für dich.«

»Sieht so aus.« Fredo seufzte. »Wie sagst du: Ich liebe dich?«

»Brauche ich nie.«

»Niemals?«

»Ich liebe nur mich. Und das ohne Worte.«

Bert blickte selbstzufrieden drein wie ein in sich ruhender Buddha. Ein Bonsai-Buddha, dachte Fredo. So wirkte Bert Schmidtbauer immer. Möglicherweise lag das an seinen Klamotten – immer zwei Nummern zu groß und chronisch ungebügelt. Berts Camouflage-Trick Nummer eins, um seine lächerlichen gut eineinhalb Meter Lebendgröße zu kaschieren. Trick zwei war seine vorlaute Klappe. Doch bevor Fredo einen Verbaldämpfer abfeuern konnte, platzte jemand ins Büro, ohne anzuklopfen.

»Wie weit seid ihr, Jungs?« Plöger, Schweißperlen auf der Stirn, verbreitete Hektik, wie üblich. Wahrscheinlich glaubte er, in seiner Position als Chefautor müsste das einfach so sein. »Wir brauchen die 128! Schon seit einer Stunde! Und die 129 spätestens morgen früh!«

»Die Storylines sind fertig«, rapportierte Bert eilfertig.

Plöger wandte sich Fredo zu. »Und die Dialoge?«

Fredo zuckte lässig mit den Achseln. »Morgen früh, kein Problem. Bleibe ich eben noch ein paar Stunden hier. Schreibt sich eh besser, wenn hier endlich mal Ruhe ist.«

Fredo hatte mit einem Wutanfall des Chefautors gerechnet. Doch da hatte er sich getäuscht. Plöger hob nur kurz skeptisch die Brauen und legte dann sein in zahllosen Kreuzberger Nächten verlebtes Gesicht in sorgenvolle Falten.

»Fertig werden ist das eine. Es muss aber auch gut werden. In der Chefetage ist die Hölle los, sage ich euch! Die Zuschauerquote ist schon wieder um 0,2 Prozent gesunken. Wir müssen viel mehr Kracher abliefern …«

Fredo wandte sich wieder seinem Monitor zu und schaltete die Ohren auf Durchzug, während Bert Schmidtbauer seine Knittergarderobe durchschwitzte und ebenso bemüht wie hilflos versuchte, Plöger mit pseudokreativen Vorschlägen zu beeindrucken, wie man ihre Hauptfigur Lara durch die Achterbahn der ganz großen Gefühle jagen könnte. Als Dialogautor fühlte sich Fredo für Problemlösungen nicht zuständig. Nicht im richtigen Leben, und im Fall der schmalspurigen Telenovela »Lara – eine Unschuld in Berlin« schon mal gar nicht. Das sollten sich die anderen hübsch alleine überlegen, wie man der schwächelnden Quote auf die Sprünge helfen könnte …

Gleich fragen sie mich, ahnte Fredo. Zeit für den Notausstieg. Bevor er seine interne Liste probater Ausreden zum vorzeitigen Verlassen brotloser Palaver nach der geeigneten Abgangsfloskel durchforsten konnte, vibrierte sein Mobiltelefon in der Hosentasche. Er zog es diskret heraus und sah aufs Display: eine SMS von seinem Bruder mit der Bitte um Rückruf. Mit Markus hatte Fredo zuletzt zu Weihnachten telefoniert, vor gut drei Monaten. Seitdem herrschte Funkstille. Nicht, weil sie sich gestritten hätten. Sie stritten nie miteinander, sie hatten sich bloß nichts zu sagen. Jetzt jedoch schien irgendetwas anzuliegen. Geburtstag vergessen? Fredo rekapitulierte angestrengt sämtliche Geburtsdaten von Markus, dessen Frau und Kindern – die lagen alle erst in der zweiten Jahreshälfte. Möglicherweise war etwas mit Oma Gesche, die ging immerhin schon hart auf die neunzig zu … Plötzlich registrierte er, dass Plöger und Bert ihre Debatte eingestellt hatten und ihn schweigend anstarrten.

»Vielleicht legt Herr Fried wenigstens das Handy weg, wenn er sonst schon nichts zum Thema beiträgt!«

»Mein Bruder«, Fredo wedelte entschuldigend mit dem Mobiltelefon. »Ich soll ihn anrufen. Dringende Familienangelegenheit.«

Plöger zeigte sich ungewohnt nachsichtig. »Okay, ich mach Schluss für heute! Aber die 129 steht morgen früh, ich verlasse mich auf dich, Fredo!«

Zusammen mit Plöger verließ Fredo das Büro. Während der Chefautor eiligst zum Fahrstuhl strebte, suchte sich Fredo auf dem langen Flur eine ruhige Ecke zum Telefonieren. Zu viel Stress würde er sich heute Nacht mit dem Drehbuch nicht mehr machen, allen Plögerschen Appellen zum Trotz. Während der letzten acht Jahre hatte Fredo für etliche Produktionen geschrieben, auch für weitaus ambitioniertere Formate als »Lara – eine Unschuld in Berlin«, und dabei vor allem eines gelernt: Fernsehautoren dichteten meist für die Tonne und im Erfolgsfall für flüchtige Flimmerkistenmomente. Wozu also als TV-Schreiber Herzblut investieren? Bei einer Dünnbrett-Novela wie »Lara« kam man in dieser Hinsicht gar nicht erst in Versuchung – höchstens kurzfristig, wenn man sich wie Fredo vorhin damit abmühte, an feinsinnigen Formulierungen für komplexe Gefühle zu feilen. »Ich liebe dich«, das musste reichen. Keine Ambitionen – kein Frust. Kein Problem für Fredo.

Markus sah so etwas naturgemäß ganz anders. Sein großer Bruder unternahm nie einen Handschlag ohne peinlichste Kosten-Nutzen-Kalkulation. Null Ambitionen, null Frust, da stünde für Markus unterm Strich ein klares Ergebnis: Nullsummenspiel, Finger davonlassen. Fredo erinnerte sich dumpf, dass sie sich über dieses Thema während des weihnachtlichen Telefonats sogar doch ein wenig gestritten hatten. Zumindest fast, mit leicht erhobener Stimmlage. Mehr Funkenschlag lag bei Markus nicht drin. Vermutlich rechnete sich ein Streit unter Brüdern für ihn einfach nicht. Was er wohl jetzt von Fredo wollte?

Gibt nur einen Weg, es herauszufinden, dachte Fredo und griff seufzend zum Handy. Markus meldete sich so schnell, als hätte er sein Telefon seit Versendung der SMS gar nicht beiseitegelegt.

»Fredo? Hey – schneller Rückruf, Respekt.«

»Hättest du mich sofort angerufen, wär’s noch schneller gegangen.«

»Ich wollte sichergehen, dass du ein paar Minuten Zeit hast, wenn wir reden. Hast du doch jetzt hoffentlich?«

»Klar. Was gibt’s?«

»Was macht dein Job?«

Oh Mann, dachte Fredo, was soll das Herumeiern? »Läuft.«

»Und deine Freundin? Wie heißt das Mädel noch …«

»Sandra.«

»Genau. Die hat doch auch nichts Festes …?«

»Was heißt hier ›auch nicht‹? Ich stehe noch für knapp ein halbes Jahr unter Vertrag bei der SIGMA. Und Sandra modelt. Wenn sie gebucht wird.« Das klang selbst in Fredos Ohren ziemlich bescheuert. Himmel, ärgerte er sich, als ob ich mich rechtfertigen müsste. Was will der bloß?

»Na ja, die ist ja auch noch jung.«

Fredo hörte genau hin, konnte aber keinen ironischen Unterton aus Markus’ letzter Bemerkung herausfiltern. »Genau, Sandra ist vierundzwanzig, zehn Jahre jünger als ich, und ich weiß immer noch nicht, womit ich nächstes Jahr mein Geld verdiene. Das haben wir also durch, Markus. Reden wir doch zur Abwechslung über deinen Job! Immer noch bei der Bank?«

»Gut, dass du das ansprichst«, konterte Markus gelassen. »Deswegen habe ich dich angerufen.«

Fredo verstand gar nichts mehr. »Haben sie dich gefeuert oder so?«

»Oder so. Die befördern mich.«

Na klar, dachte Fredo, Markus feuert man nicht. »Und ich soll dich jetzt feiern?«

»Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Fredo. Ich muss für ein paar Monate nach China, wir steigen ganz groß in den asiatischen Markt ein …«

»Von asiatischen Märkten habe ich keine Ahnung. Ich könnte da höchstens Texte für Glückskekse verfassen.«

»Ich brauche dich nicht in China. Ich brauche dich hier. In Bornstedt.«

Fredo überlegte kurz. »Im Mai haben wir zwei Wochen Drehpause, da könnte ich vielleicht mal ein, zwei Tage …«

»Ich rede nicht von ein paar Tagen. Es geht um ein Vierteljahr.«

Fredo schwieg fassungslos, während Markus endlich zur Sache kam: Er müsste also nach Shanghai, und Nicole wollte unbedingt mit. China sei schon immer der Lebenstraum seiner Frau gewesen, und darüber hinaus, nun ja, sie wären bald zwanzig Jahre miteinander verheiratet, in den letzten Jahren sei die Glut ein bisschen erkaltet, als Mann mit Phantasie könne sich Fredo da vielleicht hineindenken, auch ohne jemals verheiratet gewesen zu sein – jedenfalls brächten ein paar Monate in exotischer Kulisse bestimmt wieder Pfeffer ins Eheleben, außerdem zahle die Firma alles, sei wahrscheinlich besser und garantiert billiger als eine Therapie beim Psycho-Beziehungsklempner.

»Und eure Kinder?«, fiel Fredo ein, als Markus zwischendurch mal Luft holen musste.

»Genau, die Kinder. Du denkst mit. Das gefällt mir, Bruder. Du bist genau der Richtige!«

»Der Richtige wofür?«

»Du ziehst für ein Vierteljahr zu uns nach Bornstedt. Kannst mein Arbeitszimmer benutzen, die Sauna, Garten, Grillhütte, Auto – alles deins. Die Kinder sind total selbständig, die stressen dich nicht. Hauptsache, sie haben eine Vertrauensperson an Bord.«

»Und was ist mit meiner Arbeit? Und mit Sandra?«

»Du kannst deinen Kram doch per E-Mail in die Firma schicken! Und was Sandra betrifft, das Haus ist groß genug. Bring sie mit!«

Sandra, die Weltstadtpflanze, in Bornstedt, dem Enddarm der Provinz. »Du hast echt einen Knall!« Fredo konnte es nicht fassen, mit welcher Selbstverständlichkeit sein Bruder davon ausging, er und Sandra könnten mal ganz locker ihren Alltag für ein Vierteljahr unterbrechen. Für Markus war Fredo ja auch bloß ein verkrachter Lebenskünstler, und lebenskünsteln könne man schließlich jederzeit überall. Ein wichtiger Manager eines börsennotierten Finanzunternehmens unterlag natürlich ganz anderen Sachzwängen, und daran sollten sich gefälligst alle anderen Familienmitglieder ausrichten. Sogar der kleine Bruder, mit dem man sonst nur sporadisch telefonierte. »Wir produzieren jede Woche fünf Bücher! Ich kann hier nicht einfach weg.« Und ich will auch gar nicht, fügte Fredo gedanklich hinzu. Kinder hüten in Bornstedt. Dann lieber den ganzen Tag Krisenkonferenzen mit Plöger und Bert.

»Ich frag dich ja auch nicht gerne, Kleiner«, gestand Markus.

Wenigstens gibst du’s zu, dachte Fredo. »Warum fragst du mich dann überhaupt?«

»Weil ich hoffte, du bist flexibel genug, bis übermorgen hier zu sein.«

»Übermorgen? Die schicken dich von heute auf übermorgen für ein Vierteljahr nach China?«

»So plötzlich kommt das nicht … Eigentlich war alles anders geplant …«, druckste Markus herum. »Ursprünglich sollte Nicoles Schwester einspringen. War längst abgemacht. Aber nun liegt meine Schwiegermutter flach. Rücken-OP, langwierige Sache, Nicoles Schwester muss sie pflegen. Mensch, Fredo, meine Firma zahlt sogar was für Familienbetreuung! Freie Kost und Logis, kriegst noch Geld dazu …«

»Danke schön. Nehmt euch eine professionelle Haushaltshilfe. Wo ist das Problem? Und was ist eigentlich mit Oma Gesche? Die könnte das doch auch – und wohnt sowieso bei euch.«

»Wann hast du Oma zuletzt gesehen? Vor zwei Jahren?«

Stimmt, rekapitulierte Fredo verblüfft, tatsächlich schon so lange her. »Da war sie jedenfalls noch ganz gut drauf.«

»Damals. Jetzt ist sie, wie soll ich sagen … Teil des Problems.«

»Deines Problems. Hör mal, Markus, ich bin für diesen Anruf aus einer Konferenz weggegangen. Du findest schon eine Lösung. Aber ohne mich, okay?«

»Schade. Wie du meinst.«

»Schick mir mal ’ne Ansichtskarte.«

Sie wechselten noch ein paar Floskeln, dann legten sie auf. Erstaunlich, wie wenig sie sich zu sagen hatten, dachte Fredo. In einer Telenovela würden zwei Brüder grundsätzlich anderen Umgang miteinander pflegen: Entweder sie stünden in allen Lebenslagen in Treue fest Seite an Seite oder würden sich in dramatischen Rivalitätskämpfen zerfleischen. So ein Verhältnis wie zwischen ihm und Markus war lau. Reizlos. Langweilig. Der Quotenkiller für jedes Drehbuch. Dieser Gedanke brachte Fredo wieder zurück ins Hier und Jetzt. Er hatte noch ein Drehbuch fertig zu schreiben. Verglichen mit einem Leben in Bornstedt erschien ihm diese Aufgabe plötzlich als gar nicht mehr so übel.

Irgendetwas stimmte nicht. Das bemerkte Fredo sofort, als er wieder das Büro betrat. Bert Schmidtbauer saß geduckt auf seinem Schreibtischstuhl, hielt das Kinn in den Abgründen des Übergrößenkragens verborgen und erinnerte damit stark an eine verschreckte Schildkröte. »Die Chefin war eben hier«, verkündete er mit Grabesstimme. »Wir haben jetzt fünf Wochen in Folge an Quote verloren. Sie hatte heute Morgen eine Telefonkonferenz mit den Verantwortlichen beim Sender. Es gibt Konsequenzen …«

Fredo ahnte, was kommen musste – glaubte es allerdings noch nicht.

»Die neuen Dialogautoren kommen morgen um elf Uhr.« Bert Schmidtbauer sah Fredo nicht an. »Zwei Frauen, frisch von der Filmhochschule. Die bringen den nötigen Teen Spirit in unsere Novela, sagt die Chefin. Tut mir leid, Fredo. Du bist raus …«

»Was machst du jetzt?«

Das war die Frage, die Bert Schmidtbauer bereits seit einer Stunde auf den Lippen lag und um die sich Fredo bis jetzt herumgedrückt hatte. Sie saßen in einer Sportbar in der Nähe des Kollwitzplatzes – einer Gegend mit scheinbar typisch Berliner Ambiente, deren Bewohner allerdings von überall her stammten, bloß nicht aus Berlin. Fredo wusste das, weil er auch hier wohnte. Und ebenfalls kein geborener Berliner war. Deshalb versammelten sich in der Sportbar vor den zahlreichen Flatscreens an Bundesligaspieltagen jede Menge Zugezogene und grölten bei Buletten und Berliner Weiße für Hamburg, Köln oder München. Heute hatte die Bundesliga jedoch spielfrei. Auf den Bildschirmen flimmerten Eurosport-Reportagen aus der englischen Premier League. Fredo wartete die Zeitlupenwiederholung einer – auch nach britischen Maßstäben – rustikalen Blutgrätsche ab und wandte sich Bert zu, der immer noch auf eine Antwort wartete.

»Ich geh pinkeln.«

»Bis zur Rente?«

Fredo schenkte dem Kollegen ein müdes Lächeln. Mehr war der Witz nicht wert, befand er, während er in die Kneipenkatakomben strebte, wo neckische, geschlechtsbetonte Piktogramme willigen WC-Pilgern den Weg wiesen. Wahrscheinlich waren seine eigenen Witze meist auch nicht besser. Jedenfalls die, mit denen er die Telenovela-Dialoge fütterte. Das war ja auch keine Arbeit, an die man sein Bestes verschwendete. Keine Arbeit, der man nachtrauern sollte. Also kein Grund, sich jetzt beschissen zu fühlen. Was leider der Fall war.

In den Pissoirs simulierten eingelegte, grasgrüne Plastikgeflechte mit Fußballfeldmarkierungen gediegene Stadionatmosphäre. In jeder Schüssel gab es sogar kleine Fußballtore, die sich per Urinstrahl anvisieren ließen. Fredo legte an und verwandelte souverän oben rechts in den Winkel. Unhaltbar. Reif für die Premier-Power-Pisser-League. Wäre live auf Eurosport bestimmt der Heuler. Fredo schüttelte die letzten Tropfen ins Abseits, verpackte seinen Torjäger und zog energisch den Reißverschluss der Jeans hoch. Vorm Waschbecken war der kurzfristige Energieschub allerdings schon wieder verpufft. Fredo ließ Wasser über die Hände rinnen und starrte sich im stockfleckigen Spiegel an. Fredo Fried, vor vierunddreißig Jahren als Landei im Nirgendwo der norddeutschen Tiefebene – sprich: Bornstedt – gestartet. Nach dem Abi ab in die Großstadt, erst Köln, später Berlin, nie wieder Provinz. Diverse angefangene und abgebrochene Studiengänge. Es hatte ihm nicht am Stehvermögen gemangelt, um ein Studium zu Ende zu führen. Es hatte bloß immer wieder etwas gegeben, was Fredo interessanter fand als das, womit er sich gerade beschäftigte. Bei den Jobs lief es lange genauso, bis er bei der Fernsehschreiberei hängengeblieben war. Aber diesmal war es entschieden anders als früher: Es gab nichts, was er gerade interessanter gefunden hätte – und das, obwohl er seinen Job bei der SIGMA schon lange hasste. Irgendwie war ihm die Begeisterungsfähigkeit abhandengekommen. Lag das etwa am Alter?

Fredo beugte sich ein wenig vor und inspizierte sein Spiegelbild. Volle dunkle Haare, gut gestylt und genau im richtigen Maß verstrubbelt, so dass die Frisur lässig, aber nicht ungepflegt wirkte. Um die hellbraunen Augen herum mäanderten ein paar Lachfältchen, aber die hatte es dort schon gegeben, bevor Fredo sich altersmäßig aus der Zielgruppe verabschiedet hatte. Glatte Haut, Zähne okay, Gewicht im Normbereich. Klamotten im Trend. Jobmäßig wird sich eine Lösung finden, alles andere ist im Lot, versuchte sich Fredo einzureden und wusste trotzdem plötzlich glasklar: jetzt ein paar Bier zu viel und dazu Bert Schmidtbauers betont aufmunterndes Gequatsche über künftige, hoffnungsvolle TV-Projekte und die sich daraus ergebenden Chancen für Drehbuchschreiber – und Fredo versackte in purer Tristesse. Warum ging er nicht einfach nach Hause? Dort wäre Sandra. Und wo Sandra war, herrschte immer genug Trubel, um alles andere zu vergessen.

Sie hatten sich im Vorjahr kennengelernt, als Fredo eines Sonntags mit einigen Freunden auf einer Wiese im Tiergarten Fußball spielte und eine Flanke von halbrechts volley nahm. Sein fulminanter Spannstoß hatte zwar das Tor verfehlt, nicht aber die hübsche Joggerin, die im selben Moment dahinter kreuzte. Der Ball krachte ihr granatenmäßig an den Kopf, was Sandra eine leichte Gehirnerschütterung und Fredo eine neue Liebste eingebracht hatte – Letztere allerdings erst, nachdem ein opulenter Genesungsblumenstrauß und ein Entschuldigungsessen beim angesagten Italiener den Weg zu weiteren Verabredungen geebnet hatten. Sandra genoss das Leben in vollen Zügen: Probierte dieses aus und jenes, stürzte sich mit allem auf alles, was die Hauptstadt jungen, schönen und begeisterungsfähigen Menschen zu bieten vermochte. Zusammen mit Sandra konnte Fredo das tun, was ihm ohne Sandra immer seltener gelang – des Daseins federleichte Seiten aufblättern.

Fredo trocknete sich die Hände. Er würde nach Hause gehen, sofort. Kein Frustbesäufnis mit Bert. Er nickte seinem Spiegelbild entschlossen zu und kehrte zurück in die Oberwelt.

Bert Schmidtbauer lehnte bäuchlings über der trennenden Brüstung zur benachbarten Sitzgruppe und fraternisierte heftig mit einer Gruppe angeduselter Jungmänner, die ihre tristen Büroanzüge mit verwegen drapierten Eintracht-Frankfurt-Fanschals aufgepeppt hatten.

»Saison 91/92, letzter Spieltag, Rostock!«, dozierte Bert soeben mit erhobenem Bierglas. »Bis dahin die beste Eintracht, die die Bundesliga jemals gesehen hat!«

»Und dann alles vergeigt«, jammerte bierschwer ein milchgesichtiger Nadelstreifen, der besagte Saison bestenfalls in der Kita erlebt haben konnte.

Bert, der Aufbauspezialist, träufelte sachkundig Trost auf die posttraumatisierten Fanseelen. »Weil der Schiri den Elfer nicht gepfiffen hat. Ich sag nur: Glasklares Foul an Ralf Weber im Rostocker Strafraum!«

»Jawoll!«

»Nur wegen dem Schiri!«

»Ey, Mann – noch’n Bier?«

Der eben noch schwer depressive Nadelstreifen legte zärtlich die Hälfte seines Fanschals um Berts schmale Schultern und intonierte markerschütternd Stadiongesang: »Wir sind Adler, wir sind Adler, keiner mag uns, scheißegal …«

Fredo winkte dem Kollegen kurz zu, der inmitten der Schar neuer Freunde seinen Abgang kaum registrierte, und verließ die Sportbar, ohne sich noch einmal umzusehen. Um Bert muss man sich keine Sorgen machen, dachte Fredo, der schwimmt einfach immer mit. Kommt eigentlich aus Düsseldorf und hat mit der Eintracht nichts am Hut, aber wenn gerade nur Eintracht-Fans da sind – kein Problem. Flexible Interessengemeinschaften bilden, das macht glücklich. Schätzungsweise. Bei Bert schien es jedenfalls zu funktionieren.

Der Aprilabend überraschte mit rosa Sonnenuntergangswölkchen und einem Hauch von Frühling, den nicht einmal die Berliner Luft zu verpesten vermochte. Fredo atmete tief durch, stellte seinen inneren Autopiloten auf Heimatkurs und trottete gedankenverloren los. Offen bleiben. Wechselnde Allianzen schließen. Sich nicht festlegen und nicht festlegen lassen. Das machte sexy. So kam man durch. Sonst hing man ganz schnell so drin wie sein Bruder Markus: Provinz, Kinder, Tretmühle. Und eine lauwarm abgeschmackte Ehe, die ausgerechnet eine Dienstreise nachwürzen sollte. Schreckliche Vorstellung. Sandra und er würden niemals so enden. Sie kreisten auf unterschiedlichen Umlaufbahnen, aber mit genügend Überschneidungen, um die Leidenschaft Sternschnuppen sprühen zu lassen. Was für ein schönes Bild. Fredo war stolz auf sich. Außerdem war ihm plötzlich verschärft nach Leidenschaft zumute. Zum Glück hatte er sein Ziel erreicht: einen hochwertig renovierten Altbau, in dessen ausgebauter Dachetage Sandras vermögende Eltern ihrem Herztöchterlein ein geräumiges Appartement gekauft hatten. Alles vom Feinsten, Fredo musste nur mit einziehen. Was er bereits drei Monate nach dem fulminanten Blattschuss im Tiergarten getan hatte.

Fredo ging durch den Eingangsbereich zum Lift und fuhr bis zur Endstation im Fünften. Von dort aus ging es über eine Treppe weiter zu ihrer Wohnung unterm Dach. Die Tür war nur zugeschnappt, nicht abgeschlossen, Sandra also zu Hause. Wahrscheinlich vor der Glotze, dachte Fredo. Hoffentlich lief nicht ausgerechnet »Lara – eine Unschuld in Berlin«. Eben wollte Fredo die Schuhe abstreifen, da hörte er Sandra stöhnen.

Hochgradig lustvoll.

Er hätte gleich gehen können. Doch es zog ihn unwiderstehlich über den Flur hin zum Schlafzimmer, aus dem Sandras Stöhnen und eindeutig männliches Grunzen drang. So ein Klischee kauft dir nicht mal die SIGMA ab, fuhr es ihm durch den Kopf – dann riss er die Zimmertür auf. Sandra ritt ekstatisch auf einer sich unter ihr windenden Gestalt. Unbekleidet sah Plöger noch schlimmer aus als sonst. Er entdeckte Fredo zuerst und schoss so abrupt hoch, dass es Sandra wie einen abgeworfenen Rodeo-Reiter rücklings in die Federn haute.

Fredos Blick nagelte Plöger fest, dem schon wieder die Schweißperlen auf der Stirn standen. Wortlos wandte er sich ab.

2.

Du hast nichts gesagt?« Markus schüttelte verständnislos den Kopf. »Feige geschwiegen?«

»Bedrohlich geschwiegen.«

Sie fuhren in Markus’ schnieker Mercedes-350er-Limousine auf dem vierspurigen Zubringer zum Hamburger Flughafen. Vom Rücksitz aus stellte Fredo interessiert fest, dass die Tachomarkierungen bis 260 Stundenkilometer reichten. Das sah nach Spaß aus. Markus hielt sich natürlich penibel an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber Markus säße auf dem Rückweg nicht mehr hinter dem Lenker. Und Nicole, das Krampfhuhn, nicht auf dem Beifahrersitz. Eigentlich fand Fredo seine Schwägerin meistens ganz nett. Farblos, aber nett. Jetzt allerdings wirkte sie enorm angespannt. Es ging nach China. Für ein Vierteljahr. Markus und Nicole hatten Fredo am Hamburger Hauptbahnhof abgeholt, um gleich mit ihm zum Flughafen weiterzufahren. Dort würden die beiden gen Fernost einchecken und Fredo die Verantwortung fürs Heim, die Kinder und die Limousine übergeben. Nicole fühlte sich sichtlich unwohl dabei. Markus war immer noch mit Fredos Kurzreport des vorgestrigen Desasters beschäftigt.

»Und dann bist du einfach gegangen?«

»Jep.«

Nur schnell die Umhängetasche mit seinem Notebook von der Garderobe gerafft. Raus aus der Wohnung, raus aus dem Haus. Noch nicht gleich raus aus Berlin – aber nur, weil ihm das Ziel fehlte. Fredo hatte eine billige Reisetasche, das Nötigste an Wäsche und eine Zahnbürste gekauft und sich in einem gesichtslosen Billighotel einquartiert, alle Kontaktversuche Sandras auf seinem stummgeschalteten Handy konsequent ignoriert. Nach einer ergebnislos durchgrübelten Nacht war ihm lediglich eins klargeworden: Für diese Lebenslage fehlte ihm das geeignete Bewältigungsprogramm. Er fühlte sich planlos reduziert auf die eigene Befindlichkeit, und die jaulte wie ein Migränekranker: Tür zu, Vorhang dicht, Licht aus, alle draußen bleiben. Er sehnte sich nach eintöniger, wattebäuschiger Langeweile. Keine Aufreger, keine Herausforderungen. Und plötzlich verdichtete sich diese Sehnsucht auf einen Namen.

Bornstedt.

Ein Anruf bei Markus ergab, dass sich noch niemand als Haus- und Kinderhüter gefunden hatte. Es sah so aus, als würde Markus zunächst allein nach China aufbrechen müssen und Nicole erst nachreisen können, wenn sich doch noch eine Vertrauensperson aus dem Hut zaubern ließe. Fredo bot sich als Geist aus der Wunderlampe an, worauf sein Bruder zunächst mit ungläubigem Staunen und dann mit angemessener Begeisterung reagiert hatte.

Vierundzwanzig Stunden später hielt der Mercedes auf einem Parkstreifen vor dem Flughafenterminal. Markus hetzte sofort los und organisierte eine Gepäckkarre, während Fredo bereits die Koffer aus dem Wagen wuchtete. Nicole stand nutzlos in der Gegend herum. Die Geschichte ihres Lebens, vermutete Fredo. Er schloss den Kofferraumdeckel und lächelte seiner Schwägerin aufmunternd zu.

»Freust du dich?«

Sie rang sich ein Nicken ab. »Ja, schon.«

»Mach dir keine Sorgen wegen Karla und Tim. Wir kommen schon klar.«

»Bestimmt. Nochmals vielen Dank, Fredo.«

Markus kam mit der Karre herangerumpelt. Die Koffer waren im Nu aufgeladen.

»Auf geht’s!«, verkündete Markus. Fredo umarmte Nicole kurz und wandte sich dann seinem Bruder zu.

»Kommt bloß nicht vorzeitig zurück. Ich will mich erholen.«

»Mach den Weinkeller nicht gleich in der ersten Woche leer, Kleiner!«

»Du hast einen Weinkeller? Den brauchst du nach drei Monaten China nicht mehr. Dann stehst du bloß noch auf Tee und Reiswein.«

Sie reichten sich die Hand, entschieden sich dann aber doch für eine Umarmung, die entsprechend ungelenk ausfiel.

»Soll ich noch mit zum Check-in?«

»Fahr lieber los, Gesche ist allein zu Haus.«

Diese Vorstellung schien Nicole irgendwie zu beunruhigen. Fredo war es nur recht. Spätestens in der Warteschlange vor dem Schalter würden ihnen die Gesprächsthemen ausgehen, und dann wäre es nur eine Frage der Zeit, bis Nicole in Tränen ausbrach. Das musste nicht sein. Auch Markus bevorzugte offensichtlich die Methode »kurz & schmerzlos« und warf Fredo spielerisch die Wagenschlüssel zu.

»Lass den Benz heil. Hausschlüssel hast du ja schon. Wir melden uns gleich nach der Ankunft aus dem Hotel. Mach’s gut.«

Bevor bei Nicole nun doch die Tränen liefen, schnappte sich Markus Frau und Gepäckkarre und rumpelte ins Terminal. Fredo stieg in den Wagen, richtete sich die optimale Sitzposition ein, gab dem Benz die Sporen und fädelte sich sportlich in den fließenden Verkehr.

Fünfzig Kilometer Autobahn gen Norden reichten, um den Mercedes an die Grenzen der Schwerkraft zu katapultieren und ein Dauergrinsen in Fredos Gesicht zu zaubern, das erst an Strahlkraft verlor, als nach weiteren zehn Kilometern über Landstraßen, gesäumt von Knicks und schwarzbunten Holsteiner Milchkühen, das leuchtend gelbe Ortsschild Bornstedts in Sichtweite kam. Fredo erinnerte sich daran, wie sie als Jugendliche manchmal an Samstagabenden weggefahren waren. Meist nach Hamburg oder nach Kiel, mit irgendeinem aus der Clique, der schon den Führerschein und ein Auto besaß oder wenigstens von irgendwem eines ausleihen konnte. Zu viert oder zu fünft auf der Rückbank, mindestens zwei Leute auf dem Beifahrersitz – was ziemlich aufregend sein konnte, wenn genügend Mädchen dazwischen saßen. Und ziemlich ätzend, wenn man die Fahrt im Sandwich zwischen zwei pickeligen Jungstieren hinter sich bringen musste, die ihren samstagnachtfiebrigen Testosteronschweiß mit Billigdeodorant vom Discounter zu übertünchen versuchten – üblicherweise vergeblich. Nach durchfeierter Nacht am Puls der Großstadt ging es dann zurück. Und ganz gleich, in welcher Besetzung sie unterwegs gewesen waren, egal, ob der Mond noch schien oder bereits der Morgen graute: Bei Erreichen des Bornstedter Ortsschildes gab es ein festes Ritual. Anhalten, aussteigen, jeder einen Stein – und dann Feuer frei aufs Blech, als ließe sich so bereits im Voraus dafür Rache üben, dass man für eine weitere Woche im Kleinstadtkäfig festsaß. Bis zum nächsten Wochenende.

Einem Spontanentschluss folgend ließ Fredo den Wagen ein paar Meter vor dem Ortsschild am Straßenrand ausrollen, stieg aus und betrachtete gedankenversunken die Blechtafel. Den Narben und Beulen auf dem Metall nach zu urteilen, lebte die Steinigungstradition anscheinend noch. Ihn beschlich ein mulmiges Gefühl. Da stand er nun. Alles auf Anfang. So hieß es am Set, wenn eine Szene wiederholt werden sollte und die Regie die Schauspieler zur Ausgangsposition beorderte. Damals, vor fünfzehn Jahren, hatte es für ihn selbst in den Zeiten finsterster Langeweile stets die Hoffnung gegeben: Es würde sich alles zum Besseren wenden, von ganz allein – er musste nur warten und erwachsen werden. Doch nun … Erwachsener würde er kaum noch werden. Lag das Beste in seinem Leben vielleicht sogar schon hinter ihm? Ohne dass er es überhaupt erkannt hatte, als es für ihn Gegenwart war?

Solche Spekulationen führen auf direktem Weg in die Depressionshölle, dachte Fredo. Abschütteln. Weitermachen. Trotzdem ahnte er, dass sich diese Gedanken nur temporär in irgendeine entlegene Bewusstseinsecke verkrochen, um ihn beizeiten wieder höhnisch anzugrinsen. Dafür musste jemand büßen. Die SIGMA-Chefetage, Sandra oder Plöger waren nicht zur Hand. Aber das Ortsschild.

Fredo bückte sich nach einem Stein. Runder Kiesel, lag gut in der Faust. Ziel kurz anvisieren, lang hinter der Schulter durchziehen, Kernwurf, ab durch die Mitte. Das Geschoss prallte mit glockenhellem Aufschlag exakt gegen die Kante des Ortsschilds und schwirrte als Querschläger zur Straße – genau auf die Frontscheibe eines aus dem Ort heranrauschenden Golfs, der den Kiesel so nahm wie ein versierter Kopfballspieler die passgenaue Hereingabe des Flügelstürmers. Fulminant beschleunigt, wechselte der Kiesel erneut die Flugrichtung, fräste kreischend eine hässliche Furche in den ansonsten makellosen Lack der Mercedes-Motorhaube und verschwand im struppigen Grün seitlich der Fahrbahn. Mit quietschenden Reifen kam der Golf schlingernd zum Stehen. Fredo war immer noch dabei, das eben gesehene Kieselbillard gedanklich zu verarbeiten, da sprang eine zornfunkensprühende Erscheinung aus dem Golf.

»Sind Sie bescheuert, Mann?«

Bevor Fredo dazu Stellung beziehen konnte, ging die Frau – es war eine Frau, so viel registrierte Fredo nun schon mal – furiengleich auf ihn los, bremste jedoch den Amoklauf im Ansatz und hieb ersatzweise wütend die geballte Faust aufs Benz-Dach. Noch eine Beule, fuhr es Fredo durch den Kopf, und rasch eilte er auf die Rasende zu, um weitere Kollateralschäden zu verhindern. Die Frau wich vor ihm zurück, die Hände abwehrend ausgestreckt.

»Fassen Sie mich nicht an!«

Das hatte Fredo gar nicht vor. Aber wenn er so aus dieser Nummer rauskäme, ließ sich die seitens der Frau offensichtlich aufkommende Panik vielleicht nutzen. Er verzog seine Miene zu einem Grinsen, von dem er hoffte, es wirkte möglichst hinterhältig. Das klappte gut. Sie begann den Rückzug zum Auto, rückwärts in kleinen Schritten, ohne ihn aus den Augen zu lassen.

»Wagen Sie es ja nicht!«

Fredo behielt die Brutalofresse bei und setzte plötzlich einen schnellen Ausfallschritt nach vorn – mit gewünschtem Erfolg: Die Frau machte auf den Hacken kehrt, hechtete in ihren Golf und legte einen Raketenstart hin. Die durchdrehenden Antriebsreifen schleuderten eine Geröllwolke aus dem Straßenbankett, aus der sich eine weitere Kieselgranate löste und – quasi zum Abschied – krachend an der Mercedestür aufschlug. Dann entfernte sich der Golf im Renntempo. Fredo sah ihm konsterniert nach, bevor er sich der Schadensinspektion widmete. Herbe Scharte auf der Motorhaube, kleine Delle auf dem Dach und Lackschaden an der Tür. Der Benz sah irgendwie ziemlich gebraucht aus. Und er fuhr ihn seit knapp einer Stunde.

Achselzuckend schwang sich Fredo in die Limousine und warf einen letzten Blick aufs unerschütterlich stehende Ortsschild. »Willkommen in Bornstedt«, murmelte er, dann ließ er den Motor an und rollte über die Ortsgrenze.

Auf den ersten Blick hatte sich nicht viel verändert. Auf den zweiten Blick auch nicht. Eingangs der Hauptstraße, wo sie früher auf einem verwilderten Grundstück bis nach Ostern gehortete Silvesterböller gezündet hatten, stand ein neuer Supermarkt. Für den nötigen Parkplatz hatte die alte Baracke von Tischler Neumann dran glauben müssen. Das schien es, im Großen und Ganzen, mit dem Einzug der Moderne in Bornstedt gewesen zu sein.

Fredo lenkte den Benz über Nebenstraßen zum Anwesen seines Bruders. Zum Anwesen war es erst durch den protzigen Neubau im Toskana-Villen-Stil mit kitschigen Säulen und knallblau glasierten Dachziegeln geworden, den Markus und Nicole vor gut zehn Jahren hatten errichten lassen. Das riesige Grundstück dazu wäre allerdings selbst für Markus unerschwinglich gewesen, hätte er es denn bezahlen müssen. Das Areal hatte bereits zuvor Generationen von Frieds gehört, bis Großvater Friedrich Fried es nach seinem Tod Anfang der Sechziger seiner Gattin Gesche hinterließ. Die hätte es zweifellos ihrem einzigen Sohn Martin vererbt, der samt Frau und den Kindern Markus und Fredo ohnehin schon seit seiner Hochzeit mit in dem alten, geräumigen Rotsteinhaus wohnte. Doch Gesche hatte sowohl Martin als auch ihre Schwiegertochter überlebt. Deshalb gehörte ihr das Grundstück immer noch. Der Preis dafür, dass Markus das alte Haus hatte abreißen lassen und seinen Stein gewordenen Spießertraum hatte darauf verwirklichen dürfen, war lebenslanges Wohnrecht für Oma Gesche. Eigentlich kein Opfer, sondern noch willkommene Zugabe, dachte Fredo, während er den Benz über hollywoodreif knirschenden Kies die imposante Auffahrt entlangsteuerte. Gesche kochte begnadet, wusste alles über jeden und hatte den Haushalt voll im Griff. Für Markus und Fredo galt die Großmutter nicht nur während der Jugendjahre als absolute Autorität, und Fredo hatte nie ein Kind erlebt, mit dem Gesche nicht zurechtgekommen wäre. Toskana-Villa mit eingebauter Babysitterin und Ersatzhausfrau, etwas Besseres hätte Markus nicht passieren können. Und nun: Alles für Fredo. Besser als Urlaub. Verdientermaßen. Nach jahrelangem Schreibstress. Zum ersten Mal seit dem Kündigungsdesaster und der grotesken Szene mit Sandra und Plöger fühlte sich Fredo gelöst und frei. Sogar geneigt, seinen Frieden mit der Vergangenheit und Bornstedt zu schließen. Alles gut auszuhalten, dachte er, und Schwierigkeiten sind hier nicht zu erwarten – verglichen mit denen, die er sonst beim Drehbuchschreiben bewältigen musste, erst recht nicht.

Die Auffahrt beschrieb einen eleganten Bogen zur diskret hinter einer hohen Hecke versteckten Doppelgarage. Die Garagentore waren geschlossen, also parkte er den Benz davor im Freien. Schon beim Aussteigen schnupperte er genießerisch. Da lag etwas in der Luft, wehte herüber aus dem Dunstabzug der Küche – Schweinebraten und Rotkohl, eindeutig nach feinster Großmutterart mit Schmalz und Birnenstückchen. Bei Sandra war ständig Diät angesagt, überwiegend fleischlos. Und Schweinebraten ging schon mal gar nicht. In kulinarischer Hinsicht ist die Trennung kein Verlust, dachte Fredo schmunzelnd und sah im Geiste Oma Gesche eifrig am Herd zaubern, küchenkampfbereit in die unvermeidliche blau-weiße Schürze gegürtet. Es roch, wie immer bei ihr, ausgesprochen appetitlich.

Noch für Sekunden.

Dann mischte sich scharfbitteres Brandaroma in die Wohlgerüche. Fredo witterte alarmiert in Richtung Küchenfenster, wo aus der Wandöffnung des Dunstabzugs plötzlich dunkle Wolken quollen. Er sprintete zum Hauseingang, fischte hastig in seiner Jacke nach dem Schlüssel, fand ihn und öffnete. In der geräumigen Diele waberten ihm rußige Fäden entgegen. Im gleichen Moment schlug irgendwo nervtötend schrill ein Rauchmelder an.

3.

Fredo raste in die Küche und entdeckte Gesche, die, vom ganzen Spektakel offenbar gänzlich unbeeindruckt, in einem Topf rührte, während neben ihr fetter Qualm aus dem Backofen drang. Er eilte zum Fenster und riss es weit auf. Dann wollte er zurück zu seiner Großmutter und sich um den Herd kümmern – da wandte sie sich mit einem Mal Fredo zu und bannte ihn mit eisblauem Gesche-Blick fest auf der Stelle, jeder Zoll souveräne Autorität.

»Zappel nicht! Hinsetzen.«

»Hier brennt gleich alles!«

Gelassen öffnete Gesche den Backofen und verschwand für Sekunden in der aufsteigenden Qualmwolke. Als sie wieder daraus auftauchte, trug sie zwei große Topflappenhandschuhe und eine rauchende Bratenschüssel. Sie kippte die Schüssel samt Inhalt ins Spülbecken und drehte den Wasserhahn auf. Sofort verschwand sie wieder im Nebel. Fredo kämpfte sich bis zum Herd durch den Dunst und drehte den Backofen ab, sicherheitshalber auch alle Kochfelder. Dann atmete er durch – soweit der Qualm es zuließ.

»Hast du das nicht bemerkt, Gesche?«

Der Rauchmelder über ihren Köpfen fiepte immer noch unerträglich, möglicherweise der Grund dafür, dass Gesche diese Frage ignorierte. Sie zog einen Küchenstuhl heran, stieg mit einer – angesichts ihres Alters – erstaunlichen Gewandtheit hinauf und pflückte das nervige Gerät von der Decke, wo es lediglich ein Magnetplättchen befestigt hielt. Stieg ab, trat zur Spüle und ließ den Rauchmelder lässig in den wassergefüllten Bräter plumpsen, über dem immer noch der Hahn rauschte. Der Signalton jaulte ein letztes Mal auf und vergurgelte dramatisch. Gesche drehte resolut den Wasserhahn zu.

»Neumodischer Schiet. Braucht kein Mensch.«

Fredo trat zu ihr und warf kopfschüttelnd einen Blick auf das Stillleben Gefluteter Bräter mit ertränktem Rauchmelder über verkohltem Schweinefleisch. Das schöne Essen, dachte er. Schade.

Gesche lachte auf. »Ich hab noch Suppe! Wirst schon nicht verhungern, Junge. Nicht bei mir. Setz dich!«

Fredo tat ihr den Gefallen und setzte sich an den Küchentisch. In der Villa gab es selbstverständlich ein Esszimmer. Aber wenn Gesche Regie führte, wurde werktags in der Küche gegessen. So war es immer gewesen, und Fredo fand das sehr gemütlich. Sogar jetzt. Durchs offene Fenster zogen die Rauchschwaden überraschend schnell ab. Das war gut. Schlecht war der kapitale Rußfleck an der ursprünglich weiß getünchten Decke. Genau genommen bestand fast die ganze Decke aus einem einzigen Rußfleck. Erst der Benz und nun das. Wenn das so weitergeht, dachte Fredo, erkennen Markus und Nicole ihr Hab und Gut nach drei Monaten nicht mehr wieder. Gesche kam ihm allerdings auch irgendwie verändert vor, obwohl sie äußerlich in ihrer blau-weißen – wenn auch rußfleckigen – Küchenschürze so adrett und drahtig daherkam wie eh und je. Flink deckte sie den Tisch, dann füllte sie tiefe Teller mit dampfender Gemüsesuppe. Es roch gut. Suppe brennt ja auch nicht an, dachte Fredo und wartete artig, bis Gesche ihm gegenüber Platz nahm.

»Guten Appetit, mein Junge.«

»Dir auch, danke.«

Es schmeckte gut. Und wenn sie nicht über den verbrannten Braten reden wollte, dann eben nicht. Wahrscheinlich ging ihr das an die Hausfrauenehre. Gesche widmete sich ihrer Suppe, als gäbe es nichts anderes auf der Welt. Ein bisschen merkwürdig fand Fredo es schon, dass sie ihn gar nicht über die Fahrt, den Abflug von Nicole und Markus oder sein Leben in Berlin ausfragte. Die meisten hätten das wohl spätestens jetzt getan. Allerdings war Gesche schon immer etwas anders als die meisten gewesen. Er könnte ja auch von sich aus ein paar Fragen stellen.

»Wie geht es dir, Gesche?«

Sie unterbrach ihr Suppenvertilgungswerk und musterte ihn forschend, beinahe misstrauisch. »So rührend besorgt? Du hast etwas angestellt, stimmt’s? Unterwegs?«

Fredo dachte an den zerbeulten Benz und fühlte sich ertappt. »Ich meine nur – so lange, wie wir uns nicht gesehen haben …«

Gesche schmunzelte. »Mein Fredo. Lügt sich um den heißen Brei herum – aber immer charmant.« Sie füllte ihm noch eine Kelle aus dem Suppentopf nach und stellte den Topf zurück auf den Herd. »Mehr gibt’s nicht. Sonst reicht es nicht für Karla und Tim.«

»Danke. Wann kommen die beiden denn?«

»Na, wie du! Trödeln wahrscheinlich wieder herum.«

Die Haustür klappte, jemand kam herein und weiter in die Küche. Wie den Rest seiner Familie hatte Fredo auch seine Nichte Karla zuletzt vor zwei Jahren gesehen. Die damals Dreizehnjährige war in seiner Erinnerung ein fadenscheiniges Mädchen mit dünnem Haar und piepsiger Stimme, die nur Emotionen erkennen ließ, wenn es um Haflinger, Shetlandponys und andere Pferde ging – ein Fachgebiet, auf dem Fredo in etwa so versiert war wie in Quantenphysik, weshalb sich die Kommunikation zwischen Onkel und Nichte aufs Allernotwendigste beschränkt hatte. Guten Tag, Onkel Fredo, auf Wiedersehen, Karla. Mehr war nie gewesen.

»Guten Tag, Onkel Fredo.«

Die Stimme voll und selbstbewusst, keine Spur piepsig. Auch der Rest verschlug Fredo kurzfristig die Sprache: Karla war nicht nur gewachsen, sondern fraulich gerundet. Und schien sich, ihrer eng auf Figur geschnittenen Kleidung nach zu urteilen, dessen auch sehr bewusst zu sein. Ob ihre Haare schon immer diesen Honigmelonenton gehabt hatten, wusste Fredo nicht mehr genau. Aber irgendwas hatte sie damit gemacht. Jedenfalls hingen sie nicht mehr strähnig herab, sondern schmiegten sich in verspielter Fülle um ihr hübsches Gesicht, in dem die Augen einen besonderen Akzent setzten – hellblau mit Silberglanz, wie bei einem Schlittenhund. Gesches Augen, erkannte Fredo und erinnerte sich an Fotografien der jugendlichen Gesche: Karla sah ihrer Urgroßmutter ähnlich.

»Hallo, Karla«, raffte sich Fredo endlich zur Begrüßung auf. Seine Nichte beachtete ihn nicht weiter. Sie stellte ihre Schulsachen ab, die sie in einer gigantischen Umhängetasche transportierte, ließ ihren Husky-Blick durch die ramponierte Küche irrlichtern und scannte in Sekundenbruchteilen das Ausmaß der Katastrophe.

»Ist was explodiert? So schnell schon?«

»Setz dich, Essen steht auf dem Herd«, bemerkte Gesche gleichmütig.

Karla lugte in den Topf, rümpfte die Nase und ließ den Deckel angewidert fallen. »Bloß Suppe? Lasst mich raten, was ist das da in der Spüle – Lava?«

»Die Suppe ist spitze«, versuchte Fredo zu vermitteln.

»Werd nicht frech, Fräulein!«, fuhr Gesche auf.

Karla winkte genervt ab. »Ich hole mir nachher ein Sandwich. Hoffentlich reicht mein Geld bis zum Sommer. Falls Gesche die Bude nicht sowieso vorher abfackelt!«

»Junges Fräulein!«

»Altes Weib!«

Damit stürmte Karla aus der Küche. Der Suppenlöffel, den Gesche ihrer Urenkelin wutentbrannt, aber viel zu spät hinterherwarf, fiel laut scheppernd zu Boden. Fredo verfolgte die entgleiste Kommunikation atemlos und traute sich erst wieder das Wort zu ergreifen, als Gesche tief durchatmete und sich einen neuen Löffel aus der Besteckschublade besorgte.

»Läuft das öfter so zwischen euch?«

Gesche löffelte bedächtig ein paar Portionen ihrer längst erkalteten Suppe. Als Fredo schon gar nicht mehr mit einer Antwort rechnete, sagte sie mit leiser Stimme: »Manche Menschen verstehen sich gut, andere verstehen sich zu gut.«

Er wusste nicht genau, was er davon halten sollte – also nickte Fredo nur verständnisvoll. Gesche legte ihm spontan die altersfaltige Hand auf den Unterarm.

»Wir verstehen uns gut, mein Fredo.«

»Aber sicher, Oma.«

»Nicht Oma. Gesche, bitte.«

Darauf hatte sie stets bestanden. Sie war Gesche, nicht Oma. Omas waren alt. Bald neunzig, aber immer noch eitel.

»Gesche. Entschuldige bitte.«

Sie lächelte. »Vielleicht redest du mal mit dem jungen Fräulein. Das war eben nicht nett von ihr.«

Da hatte sie nicht unrecht, fand Fredo. Er stand auf und angelte sich Karlas Riesenumhängetasche mit den Schulsachen darin. »Ich bringe ihr die Tasche. Hat sie noch oben ihr Zimmer?«

»Treppe hoch, zweite Tür rechts«, antwortete Gesche präzise. Sie räumte das Geschirr ab und stapelte es routiniert in die Spülmaschine. Bevor Fredo die Küche verließ, wandte sie sich noch einmal zu ihm um und mahnte mit erhobenem Zeigefinger: »Und mach heute ja deine Schulaufgaben ordentlich, Junge!«

Auf Fredos wiederholtes Klopfen hin kam keine Antwort. Also sparte er sich den dritten Versuch und trat einfach ein. Klara lümmelte auf einem ausladenden Sofa und ließ die flinken Fingerchen virtuos über den Touchscreen ihres Handys fliegen. Sie blickte nicht einmal auf, als Fredo die Tür hinter sich in voller Absicht geräuschvoller als nötig schloss. Ignorante Göre. Er ließ die Umhängetasche in gespielter Erleichterung aufs Sofa plumpsen, direkt neben ihre Füße.

»Was transportierst du da in dem Wahnsinnsteil – Luxemburg?«