8,99 €

Mehr erfahren.

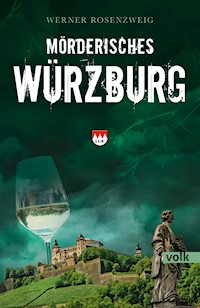

- Herausgeber: Volk Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Mörderisches Franken

- Sprache: Deutsch

Ein Verbrechen erschüttert die Mainmetropole: Ausgerechnet mit einem Silvaner der Lage „Würzburger Stein“ vom Weingut des bekannten Juliusspitals wurde ein Mann vergiftet! Nur gegen die Zahlung einer Millionensumme wollen die Giftmischer aus dem Einzelfall keine Mordserie werden lassen. Hat das Juliusspital eine Schuld auf sich geladen, die nur mit dem Tod gesühnt werden kann? Die Suche nach dem Mordmotiv führt Kriminalhauptkommissarin Leonie von Brandenstein in die Tiefen – oder sind es gar Abgründe? – der Würzburger Wein- und Gastro-Szene. Gut, dass sie auf die Unterstützung ihrer bodenständigen Kriminal-Kollegin Stefanie Volland zählen kann. Und während die beiden Ermittlerinnen Zug um Zug das Geheimnis des Gift-Weins lösen, erweist sich, dass die jüdische Gemeinde der Stadt einer noch viel größeren Bedrohung gegenübersteht. Wein, Franken-Flair, nervenaufreibende Todesfälle und ein tragisches Liebespaar vor Würzburgs von Reben gesäumter Kulisse machen diese Cuvée aus Krimi und Thriller zu einer süffigen Mischung!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

MÖRDERISCHES

WÜRZBURG

Werner Rosenzweig

MÖRDERISCHES

WÜRZBURG

EIN FRANKEN-KRIMI

Volk Verlag München

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de/ abrufbar.

© 2021 by Volk Verlag München

Neumarkter Straße 23; 81673 München

Tel. 089 / 420 79 69 80; Fax: 089 / 420 79 69 86

Druck: cpi books, Leck

Alle Rechte, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks sowie der photomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.

ISBN 978-3-86222-386-2 (Print)ISBN 978-3-86222-411-1 (Epub)ISBN 978-3-86222-412-8 (Mobi)

www.volkverlag.de

Prolog

Kathrin

Schon von klein auf fühlte sich Kathrin benachteiligt. Das begann mit ihrem ersten Dreirad. Ihres war aus Holz und überall war schon die Farbe abgesplittert. Schön sah das nicht aus. Eher ramponiert. Erst viel später erfuhr sie, dass ihre Eltern ein gebrauchtes Dreirad gekauft hatten. Das Modell ihrer Freundin Julia dagegen war aus Metall und blitzte, glitzerte und glänzte in der Sonne mit seinen vielen Chromleisten. Im ganzen Freundeskreis wurde Julia beneidet um ihr Luxusgefährt. Für Kathrins hölzerne Version interessierte sich kein Schwein.

Wie gerne wäre Kathrin nach der vierten Klasse Grundschule an ein Gymnasium gegangen. Sie gehörte zu den Klassenbesten und auch die Lehrer empfahlen den Wechsel an eine weiterführende Schule. „Kommt gar nicht in Frage“, entschied ihr Vater. Immer war er leicht erregbar und jähzornig. Nie hatte er ein gutes Wort für sie übrig. „Realschule tut es auch. Irgendwann lernst du einen Mann kennen, heiratest und bekommst Kinder. Wozu brauchst du da eine höhere Schulausbildung? Wozu also Gymnasium oder gar Studium? Alles nur vergeudetes Geld. Lerne lieber anständig zu kochen. Liebe geht bekannterweise durch den Magen. Nicht wahr, Schatz?“, meinte er an seine Frau gewandt, die dazu aber keinen Kommentar abgab. Kathrins Mutter strotzte nicht gerade vor Selbstwertgefühl. Zumindest nicht gegenüber ihrem Mann.

Wann immer es um des Kindes Gesundheit ging, war das etwas ganz anderes. Da ließ sich die Mutter nicht reinreden. Ständig wurde Kathrin von der Mutter umsorgt. Immer hieß es: „Kind, zieh dir ein warmes Unterhemd an. Draußen ist es kalt. Wie schnell kannst du dir eine Erkältung zuziehen.“ Oft wurde sie von ihren Spielkameradinnen im Kindergarten ausgelacht, wenn sie mit ihren wollenen Strumpfhosen ankam. Beim ersten Niesen schleppte die Mutter Kathrin zum Arzt.

Später, so im Alter um zwölf, musste Kathrin im elterlichen Nebenerwerbsbetrieb mithelfen. Vor allem, wenn es um die Einbringung der Trauben während der Weinlese ging. Der elterliche Betrieb war zu klein, um sich eine Erntemaschine leisten zu können. Die Lese erfolgte manuell. Eine mühsame und schwere Arbeit. Auch Kathrin musste die schweren Butten schleppen, in die sie die geernteten Trauben gab und zum Sammelplatz trug. Eine Aufgabe, die ihr tagelang Rückenschmerzen bereitete. „Stell dich nicht so an“, tadelte sie der Vater. Ein Wort des Lobes für sie hatte er nicht übrig. Doch damit nicht genug, auch beim Rebschnitt, dem Ausdünnen der Trauben und beim Düngen der Rebflächen musste das Mädchen helfen. Kathrin erlitt die Rückenschmerzen klaglos, wollte vermeiden, dass ihre Mutter sie zum Besuch eines Orthopäden zwang.

Als sich Kathrin für Mode und Jungs zu interessieren begann, durchlebte sie ihre schlimmste Zeit. Ihre Mutter bestand darauf, ihr immer noch Zöpfe flechten zu müssen. Mit Argusaugen überwachte sie die körperliche Entwicklung der Tochter. Die Arztbesuche häuften sich. Papa wurde noch unausgeglichener. Wehe, wenn durch eine leichte Bluse ein BH-Träger durchschimmerte. Bekanntschaften mit Jungs waren Tabu, der Kirchgang am Sonntag dagegen Pflicht.

Mit sechzehn Jahren absolvierte Kathrin die Mittlere Reife mit Bravour und entschied sich für eine dreijährige Ausbildung zur Medizinisch-Technischen-Assistentin. Schon frühzeitig dachte sie daran, sich später zur MTA für Funktionsdiagnostik zu spezialisieren. Das Lernen an der Berufsfachschule und die praktische Ausbildung in der Missionsärztlichen Klinik machten ihr von Anbeginn an großen Spaß und sie stellte sich äußerst geschickt an.

Zuhause, in der Familie, musste sie weiter darunter leiden, dass ihr keine Freiräume gewährt wurden. Es wurde sogar immer schlimmer. Sie wollte nicht mehr mit in den langweiligen, alljährlichen Familienurlaub nach Tirol fahren. Das ging ihr schon seit langer Zeit auf den Wecker. Die täglichen Wanderstrecken kannte sie in- und auswendig und die überflüssigen Kommentare ihres Vaters sowieso. „Nichts da“, bestimmte der aber wieder einmal. „Wir sind eine Familie und eine intakte Familie geht gemeinsame Wege.“ Widerstand war zweck- und aussichtslos. Das wusste sie. Kathrin fügte sich, wollte Wutanfälle des Vaters vermeiden. Aber pünktlich an ihrem achtzehnten Geburtstag zog Kathrin aus dem Elternhaus aus.

*

Über ihre Freundin Julia hatte sie einen Studenten aus Hamburg kennengelernt. Lars Burmester studierte in Würzburg Sinologie und Ökonomie und lebte in einer WG in der Scharoldstraße unweit der Pestalozzischule. Dort bewohnte er ein achtzehn Quadratmeter großes Zimmer, eine Art Wohnküche. Toilette und Dusche standen allen Mitbewohnern zur Verfügung. „Komm doch zu mir“, hatte er ihr schon mehrfach angeboten, nachdem sie Lars von ihrer häuslichen Situation erzählt hatte. „Achtzehn Quadratmeter sind zwar nicht gerade riesig“, gab er zu, „aber für zwei Personen gerade noch ausreichend.“

Im Elternhaus hatte Kathrin schon einmal kurz angedeutet, dass sie einen Studenten kennengelernt hatte. Damit brachte sie ihren Vater in Rage und löste eine Diskussion aus, die ihr ordentlich unter die Haut ging. „Was heißt das, kennengelernt?“, wollte er wissen. „Läuft da was mit Sex? Lass dir bloß kein Kind andrehen! Wie schaut der überhaupt aus?“ Sie zeigte ihren Eltern ein Foto von Lars, das sie mit ihrem Mobiltelefon aufgenommen hatte. „Um Himmels Willen“, schlug ihr Vater die Hände über dem Kopf zusammen. „Was ist denn das für ein Grottenolm? Hat der eine Glatze oder hat er sich die Haare abrasiert? Der erinnert mich an Telly Savalas. Ist das der neue Kojak von der Mainschleife? Also, um das gleich klarzustellen“, fuhr er fort, „der kommt mir nicht ins Haus. Das kannst du dir abschminken! Was willst du denn mit diesem grässlichen Fischkopf?“

„Papa hat recht“, fiel ihre Mutter entsetzt ein und brach in Tränen aus. „Du bist noch viel zu jung, bist ja noch ein halbes Kind. Die Welt da draußen ist noch nichts für dich. Du brauchst noch den Schutz des Elternhauses. Lass uns zum Psychologen gehen. Der wird dir bestätigen, dass du für eine Beziehung noch viel zu unreif bist.“

Kathrin enthielt sich jeglichen Kommentars. Sie hatte sich längst entschieden. Ob sie Lars wirklich liebte, wusste sie nicht. Das war im Moment auch gar nicht das Ausschlaggebende. Er war der einzige, der ihr einen Weg bot, wie sie der elterlichen Fuchtel entkommen konnte. Und sie freute sich auf ein völlig anderes, neues Leben. Mit der monatlichen Ausbildungsvergütung würde sie über die Runden kommen. Das hatte sie schon grob überschlagen. In einem Jahr, wenn ihr Arbeitgeber sie übernahm, würde sie ein festes Gehalt bekommen.

Die neuen häuslichen Verhältnisse waren wirklich eng. Das stellte sie sehr bald fest, aber das war auch klar gewesen. Kathrin lernte die körperliche Liebe kennen und es gefiel ihr. Mag sein, dass sie guten Sex mit der wahren Liebe verwechselte. Mag sein, dass sie ihren Eltern, vor allem ihrem Vater, bewusst eins auswischen wollte. Wahrscheinlich war es reiner Trotz. Vier Monate später heiratete sie Lars, nachdem es weitere heftige und frustrierende Diskussionen mit den Eltern gegeben hatte.

Halas al-Askari

Im September vor drei Jahren

Der junge Iraker stand vor der Wahl, sein Land zu verlassen und sich dem großen Flüchtlingsstrom nach Europa anzuschließen oder über kurz oder lang getötet zu werden, von der Kugel irgendeines Scharfschützen getroffen oder von den Kämpfern des IS ermordet. Der Islamische Staat hielt seine Heimatstadt Mossul besetzt, die Islamisten hatten bei der Eroberung der Stadt Halas’ Eltern und seinen Bruder Achmed erschossen und die sechzehnjährige Schwester verschleppt. Halas hatte Glück gehabt. Er war nicht zuhause, als der Überfall auf sein Elternhaus in der Khayr Ad Din, nahe des Tigris, erfolgt war. Tagsüber arbeitete er im Ibn-al-Athir-Krankenhaus als Krankenpfleger. Die Ausbildung hatte mehrere Jahre gedauert, aber Halas hatte fleißig gelernt. Aber jetzt hatte ihn ein Freund der Familie informiert, dass er auf einer Todesliste des IS stand. Sein Leben war in Gefahr.

Halas war nicht besonders fromm. Selbstverständlich glaubte er an Allah und befolgte die Gesetze des Koran, auch um seinen Vater zu ehren, der ein anerkannt frommer Mann gewesen war. Als gläubiger Schiit war dieser mit der Geschichte des Nahen Ostens vertraut, auch mit dem Wirken des iranischen Revolutionsführers Ajatollah Chomeini, der im August des Jahres 1979 den Al-Quds-Tag als Appell an alle Muslime und muslimischen Führer der Welt ausgerufen hatte. Alle Muslime sollten sich gegen den zionistischen Todfeind Israel verbünden und die unrechtmäßigen Besatzer Palästinas vernichten. Um dem Tag religiöses Gewicht zu verleihen, wurde er immer am letzten Freitag im Ramadan begangen. Es ist der Tag, an dem gemäß der schiitischen Glaubenslehre der Mahdi, der Nachkomme des Propheten, erwartet wird, um das Unrecht auf dieser Welt zu beseitigen.

Halas hatte andere Prioritäten als Religion oder Politik, sein Hauptziel war Überleben. Dieser Konflikt um Israel und die Palästinenser belastete seit Jahrzehnten die gesamte Region und Halas wollte eigentlich nur in Frieden leben – und sich endlich ein Auto leisten können. Die sollten sich nur endlich einigen!

Der diesjährige Al-Quds-Tag, an dem wieder Hasstiraden gegen Juden, Israel und alle Zionisten zu hören gewesen waren, ging zu Ende und Halas machte sich auf zum abendlichen Fastenbrechen. Im Kaffeehaus traf er einen ehemaligen Schulkameraden, der ihm wiederum einen Freund, einen Iraner, Azad Haaleh, vorstellte. Das hatten die beiden so vereinbart, denn Hammo hatte durchblicken lassen, dass er jemanden kenne, der Halas helfen könne, das Land zu verlassen. Eine angeregte Debatte über die aktuelle politische Situation entspann sich bis tief in die Nacht. Immer wieder sprach der Iraner religiöse Themen an: „Es ist ein großes Unglück, dass der Prophet keinen männlichen Nachfolger hinterließ“, philosophierte er. Halas hielt den Mund.

„Leider zeugte der Prophet nur eine Tochter“, ereiferte sich Azad. „Sein Schwiegersohn und Vetter Ali war viel zu schwach, um seine Aufgabe fortzuführen. Ali hätte sich niemals auf Muawiya ibn Abu Sufyan, den ersten Kalifen der Umayyaden, einlassen dürfen. Es war doch vorherzusehen, dass dieser Esel seinen Sohn Yazid auf den Thron der islamischen Welt setzen würde. Aber Hussein, Alis Sohn und Enkel des Propheten, hätte der Thron zugestanden! Es blieb Hussein gar nichts anderes übrig, als gegen Yazid ins Feld zu ziehen.“

„Ja, aber dann hat Hussein die Schlacht bei Kerbela verloren und ihm wurde der Kopf abgeschlagen“, wusste Halas. „Der Grund für die bis heute andauernden Konflikte zwischen den Sunniten und uns Schiiten.“

„Ja, ein großer Schicksalsschlag“, stimmte Azad Haaleh zu. „Eben das meine ich ja, wir Schiiten folgen dem einzig wahren Nachfahren des Propheten und vertreten den wahren Glauben. Nieder mit den saudischen Scheichs, nieder mit allen Ungläubigen. Allahu akbar!“

Nach diesem und weiteren Abenden, an denen sich die drei trafen, vertraute Azad Haaleh seinem neuen Freund an, dass er eine einflussreiche Position im Ministerium für Nachrichtenwesen der Islamischen Republik Iran habe. „Kein Wort darüber“, verpflichtete er Halas. „Meine Spezialität sind verdeckte Operationen, hauptsächlich im Ausland. Deshalb halte ich mich gerade im Irak auf. Wenn du mal meine Hilfe brauchst …“, bot er an. Was er nicht verriet, war die Tatsache, dass er Mitarbeiter des VEVAK, des iranischen Geheimdienstes, war.

Manchmal trafen sich die drei auch nach dem Freitagsgebet, das in diesen Zeiten für alle Pflicht war, wenn man nicht unangenehm auffallen und überleben wollte. Manchmal auch einfach nur auf eine Tasse Tee. Dabei hielt Azad nicht hinterm Berg, warum sich die Islamische Republik Iran so sehr in den syrischen Bürgerkrieg einmischte. „Wir wollen die Position der Schiiten dort deutlich verbessern“, erklärte er, „und die Sunniten aus ihren Ämtern treiben. Außerdem wollen wir unserem Todfeind Israel näher auf den Pelz rücken. Irgendwann in der nahen Zukunft werden wir auf den Golanhöhen eine nicht zu verachtende militärische Macht gegen unseren Erzfeind unterhalten.“

Als man sich besser kennengelernt hatte, verriet Halas, dass er den Beschluss gefasst hatte, sein Heimatland zu verlassen.

„Wo willst du hin und wie willst du das machen?“, fragte ihn Azad.

„Keine Ahnung, das muss ich mir noch genau überlegen.“

„Ich habe Verbindungen, ich könnte dir helfen“, lockte Azad. „Dafür müsstest du dich aber revanchieren, mir einen kleinen Gefallen tun, wenn du in Europa bist.“

„Was soll ich dann machen, ich bin doch nur Krankenpfleger?“

„Mach dir keine Sorgen, darum kümmern wir uns. Du musst nur endlich hier rauskommen und dich in Sicherheit bringen. Mit deiner Vorgeschichte erhältst du problemlos politisches Asyl. Wir beraten und begleiten dich, bis du an deinem Zielort angekommen bist. Auch danach unterstützen wir dich.“ Azads Angebot klang verlockend und war, gemessen an dem, was professionelle Schlepperorganisationen verlangten, auch günstig. Ein kleiner Gefallen, was konnte das schon sein? Also nahm Halas den Vorschlag an.

Kurz darauf erhielt er eine Liste mit Dokumenten, die er sich besorgen und mit auf seinen Weg nach Europa nehmen sollte. „Die brauchst du“, schärfte ihm Azad ein, „wenn du erfolgreich Asyl beantragen willst. Und besorge dir unbedingt eine Bestätigung, dass dein Bruder und deine Eltern vom Islamischen Staat getötet wurden. Damit wird klar, dass auch du politisch verfolgt wirst. Kurz bevor du dich auf die Flucht begibst, bekommst du von mir noch etwas Geld, US-Dollar und Euro, damit du unvorhergesehene Ausgaben bestreiten kannst, außerdem ein Mobiltelefon. Ich habe alles bereits arrangiert, du gehst nach Deutschland. Auf dem Handy ist eine Nummer abgespeichert. Wenn du an deinem Zielort angekommen bist, rufst du diese Nummer an und meldest dich mit ‚Opa ist angekommen‘. Hast du das verstanden?“

Halas wunderte sich zwar ein bisschen über die Geheimnistuerei, nickte aber nur. Dann erhielt er weitere Instruktionen. Ihm ging es nur noch darum, so schnell wie möglich aus dem Irak heraus- und sicher in Deutschland anzukommen. Deutschland! Er hätte es gar nicht besser treffen können. Sein Wunschland. Dann nannte ihm Azad einen Namen. „Merke ihn dir gut. Er ist ein Freund und wird dich auf deinem Fluchtweg begleiten. Du kannst ihm vertrauen. Folge seinen Anweisungen. Und ich werde mal meine Ohren aufsperren, was aus deiner Schwester geworden ist und ob sie überhaupt noch lebt. Vertraue mir, ich melde mich dazu.“

Halas Fluchtweg führte ihn über die Türkei und den Balkan. Als er am Bosporus ankam, wurde seine Gruppe getrennt und auf verschiedene weitere Fluchtrouten aufgeteilt. Obwohl die Reise gut organisiert war, mussten er und die anderen Flüchtlinge Zwangspausen hinnehmen. „Wir müssen warten, bis die Grenzstationen vor uns mit den richtigen Leuten besetzt sind“, erklärte ihm einer der Schlepper. „Das macht die Sache leichter und weniger risikoreich.“ Der weitere Weg führte Halas über Bulgarien, Rumänien und Serbien. Von dort ging es weiter nach Kroatien, Slowenien und Österreich. Von dort nachts über die grüne Grenze nach Deutschland. Am nächsten Tag sollte es weiter nach Würzburg gehen.

„Warum gerade Würzburg?“, wollte er wissen. „Vertrau uns, wir haben dort Kontakte und wir sind sicher, dass dein Asylantrag dort positiv beschieden wird“, erhielt er zur Antwort. Halas war es eigentlich egal, wohin man ihn brachte. Das einzige, was er wollte, war eine Perspektive: In Deutschland bleiben zu dürfen und einen Job zu finden. Insgeheim träumte er von einem Mercedes-Cabrio.

Urlaub

Im August vor einem Jahr

Wie immer war das Ehepaar auch heuer wieder zum Ende der zweiten Augustwoche frühzeitig in Würzburg losgefahren, um in Tirol, im Tannheimer Tal, den Urlaub zu verbringen. Wie immer hatten sie im Hotel „Grauer Adler“ Übernachtung mit Halbpension gebucht. Seit Jahren war der Ort so etwas wie ihr zweites Zuhause geworden. Man kannte sich, die unmittelbaren Nachbarn, die Wirtsleute, die im Hotel immer ein so zauberhaft reichliches Frühstücksbüffet anrichten ließen und deren Abendessen so herrlich deftig und wohlschmeckend den Gaumen verwöhnten. Dazu ein gut gekühlter Grüner Veltliner oder ein einheimisches Weißbier mit einer verführerischen Schaumkrone, an dessen Glaswand die kühle Frische in winzigen Wasserperlen kondensierte. Sie kannten das Tannheimer Tal gut, mit seinen saftigen, hügeligen Sommerwiesen, die um diese Jahreszeit in voller Blüte standen. Sie kannten die Berghütten mit den leckeren Brotzeiten und den großzügigen Sonnenterrassen, die allseits entlang der Bergwanderwege lagen, und natürlich kannten sie auch die zahlreichen kleinen Bergbäche, die nach wenigen Kilometern munter in die glasklaren Gewässer der Bergseen mündeten, in denen sich Forellen tummelten und nach Insekten schnappten. Auch mit dem einen oder anderen Einheimischen war das Ehepaar längst per Du. Doch dieses Jahr war vieles anders. Die beiden schwiegen sich bedrückt an. Kaum einer hatte, seit sie Würzburg hinter sich gelassen hatten, das Wort ergriffen. Jeder hing den eigenen trüben Gedanken nach. Die zwei waren einfach zu müde, um weiter zu diskutieren. Alles, was gesagt werden musste, war in den letzten Wochen zwischen ihnen zur Sprache gekommen, nach dem tragischen Ereignis, das sie aus der Bahn geworfen und welches sie bis heute noch immer nicht voll verstanden, geschweige denn geistig verarbeitet hatten. Immer wieder hatten sie heftig gestritten. Erstaunlich, wie die sonst so bedauernswerte Frau ihrem willensstarken und entschlossenen Ehemann gegenüber aufgetreten war. Ihr war das Wertvollste auf dieser Welt genommen worden. Das Leben war sinnlos geworden. Beide waren sie zunächst völlig konträrer Meinung, wie es weitergehen sollte, hatten gestritten und gelitten und hatten sich am Ende doch zusammengerauft und eine Entscheidung getroffen: „Wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn“, hatten sie schließlich geschworen und den großen Schlag geplant. Einmal etwas Außerordentliches tun, dann schnell verschwinden. In ein fernes Land. Was hielt sie noch in Würzburg? Etwa so weitermachen? Das kam nicht infrage. Von ihrem Schicksalsschlag würden sie sich für den Rest ihres Lebens nicht mehr erholen, davon waren sie überzeugt. Alles war plötzlich sinnlos geworden. Vielleicht kamen sie in Argentinien oder auf Trinidad auf andere Gedanken. Vielleicht half es, alles Leid zu vergessen. Ihnen war durchaus bewusst, was sie damit auslösen würden. Und wenn sie gefasst werden würden? Auch nicht so schlimm, dann hätten sie die Welt wenigstens auf ihr Schicksal aufmerksam gemacht. Sie, zweiundfünfzig und er drei Jahre älter, würden ihre Bürde mit ins Gefängnis, beziehungsweise mit ins Grab nehmen. Sie hatten einen teuflischen Plan gefasst und beschlossen, diesen in die Tat umzusetzen, auch wenn dabei unschuldige Menschen sterben würden. Das nahmen sie in Kauf. Deshalb waren sie dieses letzte Mal im Tannheimer Tal unterwegs. Dieses Jahr hatten sie an ihrem Urlaubsdomizil nur vier Übernachtungen gebucht, nicht zehn, wie all die Jahre zuvor. Eigentlich hatten sie ursprünglich gar nicht vorgehabt, in den Urlaub zu fahren. Ihnen war überhaupt nicht danach zumute. Aber dann, nach diesen vielen traurigen und wütenden Diskussionen der letzten Wochen, hatten sie sich zu diesem zugegeben bizarren Plan durchgerungen. Das konnte Menschenleben kosten. Das Leben Unschuldiger. Darüber hatten sie lange gestritten, ob sie das mit ihren Gewissen vereinbaren konnten. Aber wer hatte an ihr Leid gedacht, als ihre Tochter starb und ihnen auf einen Schlag jegliche zukünftige Lebensfreude geraubt worden war? Der Schicksalsschlag, von dem sie sich nicht mehr erholten. Dabei wussten sie noch nicht einmal genau, woran ihr geliebtes Kind verstorben war. Herzstillstand, multiples Organversagen, so hieß es. Nichts weiter? Also traf auch die Ärzte eine gewisse Mitschuld.

Am 15. August, dem Tag der Aufnahme Mariens in den Himmel, wollte die Frau auf jeden Fall wieder in Würzburg zurück sein. Am Friedhof wollte sie ihres Kindes gedenken, dessen Seele inzwischen längst im Himmel angekommen sein musste.

Die Route in den Urlaub, die sie dieses Jahr nahmen, war eine andere als sonst. Sie hatten sich vorgenommen, Autobahnen zu meiden und entlang der knapp 500 Kilometer langen Romantischen Straße, der bekanntesten und beliebtesten deutschen Ferienstraße, zu reisen, die jährlich rund fünf Millionen Übernachtungsgäste anlockte und drei- bis viermal so viele Tagestouristen.

In Donauwörth legten sie ihre erste Pause ein und schlenderten die Reichsstraße mit den stolzen Bürgerhäusern entlang. In Landsberg am Lech, wo der Fluss rauschend die Stufen seines Wehrs hinabhüpfte, nahmen sie in einem der stadtseitig gelegenen Cafés einen großen Cappuccino zu sich und bestellten hinterher noch zwei feurige Gulaschsuppen. Als die Sonne dann durch die Wolkendecke brach und ihr gleißendes Licht die schäumende Gischt des Flusses durchflutete, kam doch noch so etwas, wie ein leises Urlaubsgefühl auf. Es war, als würde der Lech ihre trüben Gedanken mit sich reißen und in seinen kleinen Wasserwirbeln auflösen. Der Föhn hatte an diesem Tag den Himmel blank geputzt und so fielen ihre Blicke, kaum dass sie die Stadt wieder verlassen hatten, erstmals auf den fernen Kamm der Allgäuer Alpen, deren Spitzen voller ewigem Schnee und Eis von der Sonne beschienen wurden und einladend glitzerten. Es dauerte nicht lange, bis die beiden das Städtchen Schongau passierten und, wiederum rund 25 Kilometer weiter, in Steingaden nach Osten abbogen. Die nur wenige Kilometer entfernte Wieskirche, von der sie schon so viel gehört, aber die sie noch nie besucht hatten, war ihr nächstes Ziel. Der kurze Weg dorthin zog und wand sich stetig bergauf. Als sie meinten, in naturbelassener Einsamkeit ihr Ziel erreicht zu haben, fiel ihnen der talseitig gelegene, riesige Parkplatz auf, der voller Pkws und Busse stand. Das der Wieskirche gegenüberliegende Gasthaus, wie auch die dortigen Verkaufskioske waren von Menschen aller Nationen umgeben. Die meisten Touristenführer waren von Menschentrauben umlagert. Englische, spanische, chinesische, japanische und andere Wortfetzen drangen an die Ohren des Ehepaares. Endlich, im Inneren der Rokoko-Wallfahrtskirche angekommen, waren sie von der Schönheit des Gotteshauses regelrecht erschlagen und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Sie waren erfüllt von den Formen, den Farben und der lichtvollen Schönheit der Kirche. Die Frau erstand eine der vielen ausgelegten Kerzen, entzündete sie und sprach ein leises Gebet. Dabei kullerten ihr ein paar dicke Tränen über die Wangen und verloren sich im Baumwollstoff ihrer hellblauen Bluse. Danach fühlte sie sich innerlich erleichtert. Ihr Gewissen war etwas reiner geworden, obwohl sie und ihr Mann Furchtbares planten.

Die Königsschlösser bei Schwangau ließ das Ehepaar links liegen, ebenso die Stadt Füssen. Sie steuerten direkt den deutschösterreichischen Grenzübergang kurz hinter Füssen an. Es wurde allmählich Zeit, ihr endgültiges Ziel zu erreichen. Für den kommenden Tag hatten sie eine Fahrrad-Tour geplant. Nicht weit, nicht allzu anstrengend, aber wichtig für ihren Plan.

Am nächsten Tag gegen zehn Uhr am Vormittag bestieg das Ehepaar seine E-Bikes, die bis dahin auf dem Fahrradträger ihres Tiguan befestigt gewesen waren. Jeder warf eine große Satteltasche über den Gepäckträger seines Elektrofahrrades. Nachdem sie die Taschen festgezurrt hatten, ging es los. Sie verließen Tannheim in Richtung Süden. Nach rund zweieinhalb Kilometern führte ein Weg in den Schatten eines Waldes. Bald überquerten sie eine kleine Brücke und radelten weiter entlang der Vils. Es dauerte nicht lange und sie erblickten den Vilsalpsee. Dahinter baute sich ein faszinierendes Bergpanorama auf. Es war ein flacher Wanderweg, der sie auf ihren Rädern nach zwanzig Minuten bis an das Ufer des Sees führte. Begleitet von bunten Wiesen und steil aufragenden Bergen radelten sie bis zur Vilsalpe weiter, die sie nach weiteren dreißig Minuten erreichten. Die Wiesen links und rechts des Weges blühten in voller Pracht. Da standen der Bocksbart, der Storchenschnabel und die Schwarze Teufelskralle dicht nebeneinander. Der Weichhaarige Pippau hatte seine löwenzahnartigen Blüten längst abgelegt, aber noch immer entließ er einige wenige Reste der winzigen Fallschirmchen in die laue Gebirgsluft, die der lauschige Sommerwind davontrug. Irgendwo würden die Samen landen und im nächsten Frühjahr neues zartes Grün aus den kargen Steinböden sprießen lassen. Hoch über den beiden radelnden Feriengästen schaukelten ein paar Kolkraben geschickt im Aufwind und stießen von Zeit zu Zeit ihre typisch krächzenden Schreie aus. Es schien, als hätten auch sie ihre Freude an der naturbelassenen Landschaft mit ihren blühenden Wiesen voller Bergblumen. An der Vielzahl der Großblütigen Braunellen, den Gebirgsflockenblumen, dem Fingerkraut oder der Büscheligen Glockenblume hingen wunderschöne Schmetterlinge und tranken Nektar. Dicke Hummeln umschwirrten die kräftigen Blüten der Gebirgsblumen.

Der Mann und die Frau auf ihren E-Bikes hatten dieses Jahr nicht so die rechte Freude an der herrlichen Natur, sie suchten eine ganz bestimmte Blume. Sie wussten genau, wo sie diese finden konnten. Aber dazu mussten sie noch knapp zwanzig Minuten in die Pedale treten. Der Weg dorthin stieg allmählich steiler an und bald kam der Berggaicht-Wasserfall in Sicht, der sich atemberaubende 400 Meter in die Tiefe stürzte. Je näher sie dem Naturereignis kamen, desto beeindruckender wurde auch der Blick auf das Massiv des 2.240 Meter hohen Rauhorns. Die beiden Radler stoppten, als sie auf einen unscheinbaren Trampelpfad stießen, der in einen nahen Zirbelwald führte. Sie stiegen ab und schoben ihre Fahrräder in das winzige Wäldchen, in dem sich nach ungefähr zwanzig Metern eine sonnendurchflutete Lichtung auftat. Leise, kaum wahrnehmbar, gurgelte in der Nähe ein winziges, glasklares Rinnsal am Waldrand und die dahinter ansteigende Bergwiese war in ein einzigartig wunderschönes, kräftiges Dunkelblau getaucht. Das Ehepaar war nicht zum ersten Mal hier. Doch nicht die Schönheit dieses Ortes war es, die sie hierher trieb. Es war das Wurzelwerk dieses dunkelblauen Blütenmeers und die Samen der krautartigen Pflanzen, die diese traubigen Blütenstände hervorbrachten. Der Mann und die Frau verloren keine Zeit. Sie lehnten ihre Fahrräder an Baumstämme. Dann machten sie sich an den Satteltaschen ihrer Fahrräder zu schaffen. Der Mann holte eine Sichel und eine handliche, lange spitze Grabschaufel daraus hervor. Seine Ehefrau hatte in ihrer Tasche zwei Paar Gartenhandschuhe und gab das größere Paar davon an ihren Ehemann weiter. Bevor sie sich an die Arbeit machten, vergewisserten sie sich, dass sie allein waren. Kein Mensch war zu sehen. Zu abgelegen lag das blühende Meer des Blauen Eisenhuts. Als sie die Handschuhe übergezogen hatten, machten sich beide schweigsam an die Arbeit. Der Mann hieb die scharfe, halbmondförmig gebogene Sichel mit Elan dicht über dem Erdboden in die hier einen Meter hoch stehenden Stängel. Dann griff er sich die mitgebrachte, spitze Grabschaufel und trieb sie in den weichen, feuchten Mutterboden. Seine Frau häufte die gekappten Blumenstängel auf einen Stoß und sortierte sie. Diejenigen, die schon kräftige Samenstände ausgebildet hatten, legte sie geordnet beiseite. Die anderen Stängel, die noch voll mit dunkelblauen Blüten bestückt waren, warf sie achtlos zur Seite. Während ihrem Mann der Schweiß auf der Stirn stand, als er mit seiner Schaufel mühsam die dunklen, graubraunen bis schwarzbraunen knollenartig verdickten Wurzeln von fünf bis zehn Zentimetern Länge ausgrub, machte sich seine Frau an den Fruchtständen zu schaffen, die bereits die winzigen, pyramidenförmigen Samen ausgebildet hatten. Sie streifte sie ab und sammelte sie in einem mitgebrachten Stoffbeutel. Beide arbeiteten konzentriert und ohne ein Wort zu verlieren. Sie wussten, sie ernteten den Tod. Die ganze Pflanze war hochgiftig, doch am giftigsten waren die Samen und das Wurzelwerk.

Nach dreistündiger, anstrengender Arbeit waren alle mitgebrachten Stoffbeutel mit den Wurzeln und Samen des Blauen Eisenhuts gefüllt. Die Satteltaschen der Fahrräder platzten fast aus den Nähten, als sie ihre Funde darin verstaut hatten. Die Arbeit für heute war getan. Das Ehepaar machte sich auf den Rückweg. Nun stand einer Einkehr in die Vilsalpe nichts mehr im Wege, wo es herzhafte Brotzeiten und deftige Suppen gab. Morgen würden sie sich erneut auf den Weg machen, genauso wie die darauffolgenden Tage bis zu ihrer Abreise. Sie wussten genau, wo weitere große Populationen des Blauen Eisenhuts standen und konnten es gar nicht abwarten, bis sie wieder in Würzburg zurück waren, denn die eigentliche Arbeit stand ja noch bevor.

Die Falle

Montag, 30. April

Der Parkplatz des Discounters war nur schwach belegt. Kein Wunder, in einer halben Stunde war Kassenschluss. Dennoch kamen noch einige wenige Nachzügler, um ihre Einkäufe für den heutigen Abend zu tätigten. So auch die Frau mit dem leichten beigefarbenen Sommermantel, den blonden, halblangen Haaren und der dunklen Sonnenbrille. Nachdem sie ihren Ford B-Max abgestellt hatte, warf sie sich ihre überdimensionale braune Lederhandtasche über die Schulter und steuerte zielbewusst, eine Ein-Euro-Münze in der Hand, auf die Einkaufswägen zu, die ineinander geschoben herumstanden und auf Kunden warteten. Die Frau steckte die Münze in den dafür vorgesehenen Schlitz und stürmte mit ihrem Einkaufswagen durch den Eingang des Discounters. Sie war bereits hier gewesen. Trotzdem orientierte sie sich drinnen zunächst und eilte zuerst auf die Obst- und Gemüseabteilung zu. Danach wanderten Joghurts, Butter, Vollmilch und abgepackte Salami in den Korb des Gefährts, wo schon Gurken, Zwiebeln und ein Sack Kartoffeln lagen. Niemandem fiel auf, dass sie immer wieder mit verstohlenen Blicken die Überwachungskameras checkte, die an der Decke befestigt waren. Nun schob sie ihren Einkaufswagen in den engen Gang, wo die Nudelwaren auslagen. Scheinbar ziellos griff sie sich Penne und Bandnudeln. Ein Blick zur Decke. Dann öffnete sie den Reißverschluss ihrer Lederhandtasche, griff hinein und stellte einen grünen Bocksbeutel zu den Einkäufen, die bereits im Korb lagen. Diese Weinflasche, den „Würzburger Stein, Silvaner“ des Weinguts Juliusspital, hatte sie vor exakt einer Woche hier gekauft. Zusammen mit einem „Iphöfer Kronsberg, Riesling“ und einem „Rödelseer Küchenmeister, Silvaner“. Alle drei Flaschen waren inzwischen einer Sonderbehandlung unterzogen worden. Doch heute hatte sie nur den „Würzburger Stein“ wieder mit dabei. Die Frau wusste genau, welche Weinsorten von welchem Weingut wo in den Regalen des Supermarktes standen. Das hatte sie sich eingeprägt. Sie machte sich auf den Weg dorthin, griff sich zum Schein zwei Bocksbeutel, studierte deren Etiketten und stellte die Flaschen in ihren Einkaufskorb. Dann sah es so aus, als sei sie mit ihrer Auswahl nicht ganz zufrieden, und sie stellte den mitgebrachten „Würzburger Stein, Silvaner“ in das Weinregal zurück, genau zwischen die anderen Flaschen dieser Weinsorte, die dort zum Verkauf standen. Sie war fertig. Ihre Arbeit war getan und sie machte sich mit ihren Einkäufen auf den Weg zur Kasse. Vor ihr standen zwei Kundinnen, die nur wenige Artikel auf das Band gelegt hatten. Endlich war sie dran. Fünf Minuten vor acht Uhr verließ sie den Discounter und verstaute ihre Einkäufe im Pkw. Punkt zwanzig Uhr rollte sie vom Parkplatz und begab sich auf den Nachhauseweg. Alles hatte wunderbar geklappt. Sie würde nie mehr hierherkommen.

Das erste Opfer

Mittwoch, 2. Mai

Hans Beimer genoss sein Rentnerdasein, seit er vor ein paar Jahren mit 59 Jahren vorzeitig in Pension gegangen war. Zehn Jahre war das nun schon wieder her. Wie die Zeit verflog. Im Alter von vierzehn Jahren war er in die Dienste der Firma Siemens getreten, hatte eine dreijährige Ausbildung zum Mechaniker absolviert und arbeitete danach zweiundvierzig lange Berufsjahre in den Fertigungshallen, in denen kleine Elektromotoren für Haushaltsgeräte hergestellt wurden. Im Jahr seines Ausscheidens wurde das Werk an die Firma Brose verkauft. Hans Beimer akzeptierte ein Abfindungsangebot der Siemens-Personalabteilung und ging in den verdienten, vorzeitigen Ruhestand. Einen neuen Arbeitgeber wollte er sich nicht mehr antun. Danach lebte er von seinen Ersparnissen, der Abfindung, die er sich über mehrere Jahre verteilt auszahlen ließ, um die Steuerlast erträglicher zu gestalten, und von gelegentlichen Minijobs. Sechs Monate vor seinem fünfundsechzigsten Lebensjahr beantragte er die gesetzliche Rente. Die war zwar nicht allzu hoch, doch Hans Beimer war ein genügsamer Mensch und kam damit Monat für Monat gut über die Runden. Die Siemens-Abfindung und seine Ersparnisse reichten sogar dafür, sich in der Würzburger Altstadt, in der Domerpfarrgasse, eine kleine Eigentumswohnung zu kaufen. Nichts Besonderes, Nachkriegsbau, nicht groß, nur knappe 45 Quadratmeter Wohnfläche, aber mehr als eine Kochgelegenheit, einen Schlafraum und ein kleines Wohnzimmer nebst Bad mit Toilette brauchte er nicht. Seiner Ex-Frau Barbara, im nahen Veitshöchheim geboren und aufgewachsen, genügte sein anspruchsloses Leben dagegen in keinster Weise. Die Ehe hielt nur acht Jahre und blieb kinderlos. Dann brannte Barbara mit einem Architekten durch. Die beiden siedelten nach Australien über und sahen dort in der Bewirtschaftung einer Farm ihre neue, gemeinsame Zukunft. Nur durch Zufall erfuhr Hans drei Jahre später, dass der neue Ehemann seiner Ex in einem abgelegenen Teil Ostaustraliens von einem Inlandtaipan, einer der giftigsten Schlangen der Welt, gebissen worden war. Das Gegengift kam zu spät. Er starb qualvoll. Was danach aus Barbara geworden war, wo sie sich gerade aufhielt und wovon sie lebte, davon hatte Hans Beimer keine Ahnung.

Hans Beimer, dessen Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg von Mittelfranken nach Würzburg umgezogen waren, kam gerade vom „Brückenschoppen“ nach Hause. Jeden ersten Mittwoch im Monat traf er sich bei schönem Wetter mit Schorsch, Fritz, Karl und Peter auf der Alten Mainbrücke. Die vier waren ehemalige Arbeitskollegen und auch die andern hatten damals vor zehn Jahren die Firma Siemens verlassen. Sie hatten ebenfalls die Schnauze voll. Hans und seine Ex-Kollegen hielten seit vielen Jahren Kontakt und trafen sich mindestens einmal im Monat. Jetzt, da die warme Jahreszeit wieder anstand, war die Alte Mainbrücke ihr bevorzugter Treffpunkt, weil dort in der „Alten Mainmühle“ und im „Caféhaus Brückenbäck“ süffiger Frankenwein ausgeschenkt wurde. Heute war das Wetter zwar nicht gerade berauschend – der Wetterdienst hatte 17 Grad Celsius vorhergesagt, mit regionalen, kurzen Schauern – aber der hatte mal wieder Unrecht gehabt. Es war vormittags zwar bedeckt, aber um die Mittagszeit brach die Sonne durch die Wolken und entwickelte schnell ihre angenehme, wärmende Kraft. Nach einem eisigen Februar, dessen Auswirkungen sich bis in den März hineinzogen, zeigte sich schon der April mit überraschend angenehmen Temperaturen. Man spürte es, die Menschen drängten nach draußen. Sie hatten die kalte, finstere Jahreszeit satt. Hier, auf der Alten Mainbrücke, trafen sich Einheimische, Studenten und Touristen, um den Würzburger Frankenwein zu genießen, dabei so manchen Blick auf die auf dem Marienberg thronende Festung zu werfen und anregende Gespräche zu führen. Die jungen Leute nannten es Chillen. Es herrschte immer gute Stimmung auf der engen und ältesten Steinbrücke der Stadt, die nur für Fußgänger und den Radverkehr bestimmt war. Außerdem konnte man von hier regelrecht zusehen, wo und wie schnell der Würzburger Wein wuchs. Drei innerstädtische Weinlagen lagen von dort im Blickfeld: Die Lagen „Stein“, „Stein-Harfe“ und „Schlossberg“. Zwölf steinerne Brückenheilige und ehemalige Herrscher, die im 18. Jahrhundert auf den Brückenbrüstungen ihre Plätze gefunden hatten, konnten den Leuten quasi von oben in die Gläser gucken. Hans Beimer kannte sie alle, die steinernen Kameraden. Da standen auf der Nordseite der Frankenkönig Pippin, der heilige Friedrich, der heilige Joseph, der Brückenheilige Johannes von Nepomuk, der heilige Karl Borromäus, der einst ein glühender Verfechter der katholischen Gegenreformation gewesen war, sowie Kaiser Karl der Große. Ihnen gegenüber, auf der Südseite der Brücke, präsentierten sich die drei Frankenapostel Kilian, Totnan und Kolonat. Wanderapostel aus Irland, die im 7. Jahrhundert das Christentum nach Franken gebracht hatten. Zwischen diese hatte sich die Jungfrau Maria gedrängt. Dann folgten der heilige Burkhard, der erste Bischof von Würzburg, und schließlich der heilige Bruno, ebenfalls Würzburger Bischof und Erbauer des Würzburger Doms.

Seit vier Uhr nachmittags standen die fünf Rentner bereits auf der Brücke. Sie hatten schon ein paar Schoppen intus, redeten über Gott und die Welt und je weiter der Nachmittag voranschritt, desto lauter, lustiger und angeregter wurde ihre Unterhaltung. Hans Beimer sah auf seine Uhr. Der kleine Zeiger näherte sich allmählich der Sieben, als Fritz Neureuther aus Randersacker mit schwerer Zunge wissen wollte: „Genehmigen wir uns noch eine Runde?“

„Nix da“, reagierte Hans Beimer energisch, „gnuch is gnuch.“

Der Karl, der Schorsch und der Peter sahen sich unentschlossen an und zuckten mit den Schultern.

„Eine Runde tät schon noch gehn“, meinte der Schorsch hartnäckig.

„Geh zu, Hans“, ließ der Fritz aus Randersacker nicht locker, „hast du gehört, eine Runde tät noch gehn. Auf dich wartet doch niemand. Die Mutter Beimer ist doch nicht daheim“, fügte er dann noch scherzhaft hinzu. „Stell dich doch nicht so an!“

Hans Beimer kannte diese versteckten Sticheleien, die auf die bekannte Serie „Lindenstraße“ des WDR abzielten. Er mochte die sonntägliche Familienserie nicht. Das lag vielleicht auch daran, dass die Schauspielerin Marie-Luise Marjan seiner Ex-Frau tatsächlich täuschend ähnlich sah. „Nein, Fritz, mir langt’s“, widerstrebte er der lockenden Versuchung, „außerdem will ich mir heit no den FilmMittwoch im Erschdn oschaua.“

„Was kommt denn für ein Film?“, wollte der Fritz wissen und schwankte schon bedrohlich hin und her.

„Der Novembermoo“, gab Hans Beimer genervt Auskunft. „Da kummt a Fraa bei an Busunfall ums Leben, abber Monate später schreibt’s ihrm Moo a Postkartn aus Italien.“

„Das wird schon so ein Geschmarri sein“, kommentierte der Fritz. „Eine Tote schreibt doch keine Postkarten mehr. Und so einen Schmarrn schaust du dir an? Da würde ich an deiner Stelle lieber noch einen Schoppen mit uns trinken.“

„Nix da. Ich trink edz aus und pack’s dann. Treff ’mer uns im Juni widder do auf der Bruggn? Gleiche Uhrzeit? Gleicher Tooch? Wenn’s net rengt?“

„So machen wir’s“, antwortete der Schorsch, dann doch stellvertretend für die anderen drei.

Hans Beimer machte sich zu Fuß auf den Weg nach Hause. Ein kurzes Stück lief er auf der Domstraße am Rathaus vorbei, dann marschierte er über den Schenkhof hin zum Unteren Markt, den er diagonal überquerte. Wie immer warf er einen bewundernden Blick auf die spätgotische Marienkapelle aus dem 15. Jahrhundert, die die Grabmäler von Tilman Riemenschneider und Balthasar Neumann in sich barg. Am Falkenhaus mit seiner üppigen Stuckdekoration stand eine Gruppe Chinesen und stürmte, mit ihren Handys wild um sich knipsend, die Räume der Touristeninformation. Hans Beimer musste lächeln. Die meisten der vorwiegend jungen Leute waren zusammengestellt „wie ein böser Finger“, wie er zu sagen pflegte. Einige trugen Pandabären-Mützen. Die restliche Bekleidung zeigte eine wilde Mischung denkbar schriller Farbkombinationen. Kaum kam die Sonne wieder mal durch die Wolken gekrochen, spannten sie wie auf Kommando ihre Regenschirme auf. Hans Beimer ließ die Asiaten hinter sich und an der Schönbornstraße eine Straßenbahn passieren, ehe er die Gleise überschritt und in der Eichhornstraße seinen Weg fortsetzte. Wenig später bog er rechts in die Spiegelstraße ab. Kurz darauf stand er bereits in der engen Domerpfarrgasse. Das Haus, in dem er wohnte, war nur noch einen Steinwurf entfernt. Er sah bereits seinen Balkon, auf dem der Wäscheständer stand, den er an diesem Morgen mit Unterwäsche und Hemden bestückt hatte. Er stutzte und stoppte seine Schritte. Noch immer spürte er den fruchtigen Geschmack des Silvaners auf der Zunge, von dem er auf der Alten Mainbrücke drei Schoppen genossen hatte. Nun bereute er doch, dass er sich schon von seinen Freunden verabschiedet hatte. Fritz hatte recht: Eine Runde wäre noch gegangen. Dann fiel ihm der Supermarkt in der Nähe der Eichhornstraße ein. Der war nicht weit und führte, das wusste Beimer ganz genau, ein nicht zu übersehendes Angebot an Frankenweinen. Er brauchte gar nicht mehr lange zu überlegen. Seine Beine hatten das Denken für ihn übernommen und lenkten seine Füße Schritt für Schritt zu dem Discounter. Erst beim Weinregal machten sie Halt und übergaben das weitere Handeln Hans Beimers Händen. Die Rechte griff in das Regal und holte zielsicher einen Bocksbeutel heraus. Erst nachdem die Augen des Würzburger Rentners überprüft hatten, dass es sich beim Inhalt tatsächlich um einen „Würzburger Stein, Silvaner“ mit dem Qualitätsstandard „VDP Erste Lage“ handelte und sein Erinnerungsvermögen bestätigte hatte, dass der Wein am Gaumen einen geradlinigen Geschmack von gelben Äpfeln und Birnen hinterließ, machten sich die Beine und Füße auf den Weg zur Kasse. Dort angelangt übergaben die Hände die Weinflasche der netten Verkäuferin und Hans Beimer war schnell vierzehn Euro ärmer. Anschließend machten sich die Beine des Rentners auf den kurzen Nachhauseweg.

In einer Plastiktüte, die Beimer immer einstecken hatte, befand sich nun der trockene Silvaner, von dem er erst vor einer knappen Stunde auf der Alten Mainbrücke so geschwärmt hatte. Daheim angekommen öffnete er in der kleinen Küche den Kühlschrank und legte die grüne Flasche ins Eisfach.

Nachdem er ausgiebig geduscht, sich den Staub des Tages aus allen Poren gewaschen und sein Abendessen bestehend aus „Stadtwurst mit Musik“ und frischem Bauernbrot zu sich genommen hatte, schaltete er Punkt acht Uhr den Fernseher ein und schon begrüßte ihn Judith Rakers zur Tagesschau.