10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Autobiografisches, Gespräche, Reden, Essays, Publizistik

- Sprache: Deutsch

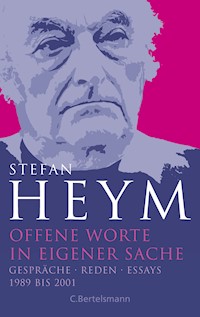

Stefan Heym (1913-2001) ist eine Jahrhundertfigur. Sein Leben war aufs Engste mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts verwoben: Er floh vor den Nationalsozialisten, wurde in die USA eingebürgert, unterstützte die amerikanischen Invasionstruppen bei der psychologischen Kriegsführung, übersiedelte 1953 in die DDR und leistete trotzdem Widerstand gegen die SED. »Nachruf« ist die mitreißende Lebenserzählung eines deutschen Juden und linken Utopisten und das bewegende Dokument eines der streitbarsten Schriftsteller der Nachkriegsliteratur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1582

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Zum Buch:

Stefan Heym (1913-2001) ist eine Jahrhundertfigur. Sein Leben war aufs Engste mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts verwoben: Er floh vor den Nationalsozialisten, wurde in die USA eingebürgert, unterstützte die amerikanischen Invasionstruppen bei der psychologischen Kriegsführung, übersiedelte 1953 in die DDR und leistete trotzdem Widerstand gegen die SED. »Nachruf« ist die mitreißende Lebenserzählung eines deutschen Juden und linken Utopisten und das bewegende Dokument eines der streitbarsten Schriftsteller der deutschen Gegenwartsliteratur.

»»Dürfte es nur ein Heym›sches Buch bleiben, so sei es ›Nachruf‹.« DIEZEIT

»Das beste und wichtigste und das aufregendste Buch, das einer seit 1945 geschrieben hat.« Johannes Mario Simmel

Zum Autor:

Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. In den 50er Jahren, gefährdet durch die Intellektuellenverfolgung des Senators McCarthy, kehrte er nach Europa zurück und fand Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausgezeichnet und international bekannt und gilt heute als einer der bedeutenden Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.

Besuchen Sie uns auf www.cbertesmann.de und Facebook.

Stefan Heym

Nachruf

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

E-Book-Ausgabe 2021

Copyright © 1988 Inge Heym

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1988 by C. Bertelsmann Verlag in der Verlagsgruppe

Copyright © dieser Ausgabe 2021

C. Bertelsmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlagmotiv: © Isolde Ohlbaum

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN978-3-641-27821-2V002

www.cbertelsmann.de

1

Natürlich gibt es das nicht, ich weiß. Kein Neugeborenes ist, kaum daß es den ersten Schrei ausgestoßen, bewußter Beobachtung fähig. Es mag Bewegungen in seiner Umgebung bemerken, Licht, Schatten. Aber Gestalten unterscheiden, Stimmen, Worte?

Dennoch findet sich in seinem Gedächtnis, als erstes Bild des Films, den ein jeder mit sich herumträgt: wie er der jungen Mutter in den Arm gelegt wird, und die Wärme des Arms, der ihn nun umfängt, die Geborgenheit – das Gefühl, das er immer wieder suchen wird sein Leben lang. Und dazu die freudig trompetende Stimme des Arztes, des Dr. Götz: »Ein Jungchen! Ein sehr schönes Jungchen!« Der Dr. Götz hat Lachfältchen im Gesicht, die lose Haut unterm Kinn ist gleichsam aufgespießt auf den Ecken des gestärkten Hemdkragens, die wulstigen Lippen sind in die Breite gezogen.

Es war eine Erstgeburt, vorgenommen im Schlafzimmer der Wohnung im zweiten Stock des Hauses Kaiserplatz 13 in der sächsischen Industriestadt Chemnitz; vom Fenster aus hat man die Sicht auf das Frühlingsgrün der Bäume auf dem Kaiserplatz. Der Arzt mag Komplikationen erwartet haben, die junge Frau ist eher zierlich gebaut, aber die Geburt verlief normal: ein schönes Jungchen, ein braves Jungchen, nur ein Mädchen hätte es werden sollen, wie das Jungchen später erfuhr, sogar den Namen hatte es schon, Helene, nach der verstorbenen Mutter des Vaters, des Kaufmanns Daniel Flieg aus der kleinen Stadt Schrimm in der Provinz Posen; nun wird notgedrungen aus Helene ein Helmut, und wenige Tage später wird er, wie sich’s gehört, beschnitten, vom Lehrer Sommerfeld und mit dem Daumennagel, knips, ab.

Das Haus Kaiserplatz 13 existiert nicht mehr. In meinem Besitz befindet sich ein Photo von S. H., darauf steht er, in amerikanischer Uniform, vor den Resten seines Geburtshauses, der Vorderwand mit den hohlen Fenstern und den schwärzlich angesengten, ehemals roten Ziegeln. Er steht da breitbeinig, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, die Kappe schief auf dem Schädel. Ein Sieger?

Ich weiß noch, was ihm durch den Kopf ging. Daß alles ganz anders war als erwartet, und war dies wirklich die Rückkehr, die Rückkehr zu den Wurzeln? Da war nicht nur der Krieg gewesen, der die Bäume auf dem Platz geknickt und das Haus zertrümmert hatte bis hinein in das Souterrain vorn rechts, wo der Schuhmacher Bernhardt immer gesessen hatte unter seiner weißen Glaskugel, die Holzstifte zwischen den Lippen; auch die Proportionen hatten sich verändert, waren geschrumpft. Aber wenn er die Augen schloß, waren sie alle wieder da, die Bilder der Kindheit, die aus ihm unerfindlichen Gründen stets in Sonnenlicht getaucht waren. Also ein glückliches Kind?

Der amerikanische Soldat vor der übriggebliebenen Vorderwand des Hauses Kaiserplatz 13 schüttelt den Kopf, zuckt die Schultern und geht.

Wie groß die Freude des Kaufmanns Daniel Flieg über die Geburt des Stammhalters gewesen ist, läßt sich schwer sagen; er war ein Mensch, der seine Emotionen selten zeigte, und seinen Kindern gegenüber fast nie. Er muß vieles in sich hineingeschluckt haben, verdrängt, wie man heutzutage sagt, und wenn er des Abends stundenlang in der Sofaecke saß, den Brockhaus auf dem Knie, doch ohne die Seite zu wenden, spürte der kleine Sohn plötzlich die Fremdheit des Mannes, die nicht zuließ, daß man ihm auf den Schoß kroch und sich anschmiegte an ihn. Daniel Flieg war ein Pflichtmensch, mit preußisch-gerader Haltung; auf Sonntagsspaziergängen wurde Helmut durch die nach hinten gedrehten Ellbogen der Spazierstock geschoben; der Stock, waagerecht gegen das Rückgrat gepreßt, zwang zu aufrechtem Gang, Kopf hoch, Junge, Brust heraus. Das war dem Jungen nicht einmal unangenehm, und er hatte ja auch nichts einzuwenden gegen eine gute körperliche Haltung; untergründig lag darin, daß man rechtzeitig etwas tun mußte gegen den krummen jüdischen Rücken.

Aber die Pflicht, die zu erfüllen war, war nicht nur eine preußische; sie war jüdisch ebenso, denn sie war Pflicht vor allem der Familie gegenüber. Früh schon war dem Kaufmannslehrling Daniel Flieg durch den Tod seines Vaters, Abraham hatte er geheißen, und den bald darauf folgenden Tod der Mutter die Sorge um die Geschwister auferlegt worden, ihrer sieben an Zahl, darunter fünf Mädchen, die alle der Reihe nach unter die Haube gebracht werden mußten: Recha (vergast), Linka (vergast), Dora (emigriert), Regina (vergast), Liesel (emigriert). Ohne eigenes Verschulden war der Kaufmannslehrling Daniel Flieg also in die Rolle des Milchmanns Tewje aus Anatevka geraten, in eine Rolle, der er sich nicht entzog, das wäre undenkbar gewesen, und um deretwillen er die Verse verkümmern ließ, die sich in seinem Kopfe bildeten, und seine Phantasie abschnürte, der nachzuhängen ihm gegeben war. Oh nein, die Mädchen wurden verheiratet, eine nach der anderen, und je jünger die Schwester, desto höher stand der Erkorene im bürgerlichen Leben: die Älteste bekam einen, der nicht viel mehr als ein Schnorrer war, ein seelensguter Mensch und später besonders geliebt von dem Knaben Helmut; die jüngeren wurden Rechtsanwälten und Notaren gegeben, der reicheren Mitgift entsprechend. Im tiefsten Innern muß Daniel Flieg die Familie gehaßt haben, deren Patriarch er schon in jungen Jahren war; der Knabe Helmut hatte ein Gespür dafür, auch wenn ihm nicht sofort bewußt wurde, was der Blick bedeutete, die Handbewegung, mit der sein Vater die Tanten empfing, die nun ihrerseits den Kronprinzen mit bewunderndem Jauchzen begrüßten: Ach, was für ein hübsches und begabtes Kind!

Schrimm lag in der Provinz Posen, die Provinz Posen war preußisch, ihre Juden daher deutsche Juden. Aber die russische Grenze lag doch sehr nahe, so nahe, daß der Schatten der Deklassierung auch auf die Schrimmer Juden fallen konnte: waren sie nicht doch vielleicht ostjüdisch eingefärbt? Ostjude aber hieß speckiger Kaftan, Singsang-Stimme, mit den Händen reden, Körpergeruch, faule Geschäfte, hieß verachtet werden von den Goyim, den Ariern, wie sie sich bald nennen sollten. Wollte man das abschütteln, dieses Stigma, wollte man anerkannt werden als Deutscher und als Patriot, so mußte man fort aus dem Posenschen; je weiter nach Westen man ginge, desto besser würde man die Schwestern versorgen, den jüngeren Brüdern die Bahn brechen können für eine solide Zukunft.

Also kam Daniel Flieg, der inzwischen ausgelernt und sich als kaufmännischer Vertreter etabliert hatte, nach Chemnitz in Sachsen, welches mit seiner aufstrebenden Industrie – Textil, Maschinenbau – weit genug von den östlichen Einflüssen entfernt lag, um Fragen bezüglich der Schrimmer Herkunft nicht aufkommen zu lassen, und welches ihm Gelegenheit bot, Fuß zu fassen, sich zu entwickeln, den Schwestern und Brüdern zu helfen, solange sie seine Hilfe brauchten, um dann, endlich, sich selber leben zu können. Die Gelegenheit war eine Einheirat.

Ich weiß nicht, wer sie zusammenführte, den jungen Kaufmann Daniel Flieg und das Mädchen Elsa, einzige Tochter des Harry Primo, des Junior-Chefs der Firma B. Eisenberg & Sohn, Strumpf- und Wirkwaren, ob es der Zufall war, oder gemeinsame Bekannte, oder gar ein Heiratsvermittler; ihr Sohn Helmut hatte eine merkwürdige Scheu vor derart Fragen an die Eltern; und auch in späterer Zeit, da S. H., Verfasser mehrerer erfolgreicher Romane bereits, schon aus professioneller Neugier hätte nachforschen müssen, vermied er das Thema in seinen Gesprächen mit der Mutter. Aus welchen Gründen auch immer, das Liebesleben der Eltern war ihm tabu; er hat sich, mit einer Ausnahme, über die zu berichten sein wird, stets abgewandt, wenn ein Stück nacktes Fleisch von Vater oder Mutter ihm ins Blickfeld geriet.

Das Mädchen Elsa, oder Else, wie sie sich dann nannte, war von ganz eigenartiger Schönheit. Das mag, vom Sohne geschrieben, übertrieben klingen, aber die Rötelzeichnung, die der Maler Weinheimer von ihr angefertigt hat und die dann von den Nazis fortgeschleppt und wahrscheinlich vernichtet wurde, beweist es. Das Bild zeigte ihre sanften Augen, ihre weichen Züge, eine mittelhohe, leicht geschrägte Stirn über gerundeten Brauen, Lippen und Mund wohlproportioniert, ein kleines Kinn mit Grübchen, gutgeformte Ohren, deren eines ein wenig abstand, und dunkles, gewelltes Haar. Und dann, S. H. unvergeßlich, war da die Stimme, die weder zu tief noch zu hoch lag und die er nie, hier ist seine Erinnerung zuverlässig, in schrillem Ton oder überlaut gehört hat. In seinem Film sieht er den Kleinen – sechs wird er gerade geworden sein und trägt den Schulranzen auf dem Rücken –, wie er die Treppe zur zweiten Etage hinaufeilt, sieht in der Wohnungstür oben, vom Licht angestrahlt wie ein Engel, die Mutter, die ihn erwartet, und wie sie die Arme breitet und ihn zu sich nimmt und er sich an ihren Leib preßt.

Als der Kaufmann Daniel Flieg, zweiunddreißig Jahre alt, die zwanzigjährige Elsa Primo heiratet, ist der alte Eisenberg noch am Leben, der Gründer der Firma, die ihre bescheidenen Büroräume in einem Eckhaus der Moritzstraße hat, ein paar Schritte außerhalb des früheren Befestigungsrings der Stadt. Urgroßvater Eisenberg trug, an schwarzem Band, einen Klemmer auf der Nase; auch besaß er eine laut tickende Taschenuhr, die an zwei über den Bauch geschwungenen Teilen einer goldenen Kette hing und deren Deckel, auf einen Druck des Daumens hin, schnalzend aufsprang und den Blick auf das Zifferblatt und die beiden verschnörkelten Zeiger freigab. Außerdem roch der Urgroßvater immer so angenehm – nach Alter, dachte der Kleine, aber es dürfte wohl ein Eau de Cologne gewesen sein – und hatte in seiner Westentasche eine silberne Schnupftabaksdose, die aber keinen Tabak enthielt, sondern eine Auswahl von Honigbonbons. Der Urgroßvater saß in einem Lehnstuhl aus Rohrgeflecht auf dem Balkon der Wohnung seiner Tochter Jenny, der Frau Primo, und lachte, wenn er den Urenkel aufs Knie nahm. Eigentlich lachte er immer, was der Kleine als sehr lustig empfand und als ebenso angenehm wie den Altmännerduft und die Stimme, die etwas heiser war und, soweit er es beurteilen konnte, voller Güte. In den Balkonkästen der Großmutter wuchsen rote Pelargonien, die einen rosigen Schein auf das Gesicht des Urgroßvaters warfen. Sie blühten dort auch noch, als der alte Mann nicht mehr auf dem Balkon saß und die Schnupftabakdose und die Taschenuhr im Schrank hinter Glas lagen. Und dann blühten sie nicht mehr, denn die Großmutter Jenny war tot: der erste Fall von Selbstmord in der an Selbstmördern reichen Familie des S. H.

Das Haus Kaiserplatz 13, das im Film des S. H. als Kulisse seiner ersten Jahre dient, hatte ein Parterre mit zwei Wohnungen, eine davon die des Hausbesitzers, des Schuhmachers Bernhardt, und drei Etagen mit je einer größeren Wohnung, und ein viertes oder Mansardengeschoß mit mehreren kleinen Wohnungen für die ärmeren Leute. Aber auch bei den drei Hauptetagen war die Miete gestaffelt, und zwar von unten nach oben billiger werdend; die der Fliegs, im zweiten Stock, lag also genau in der Mitte. Der kleine Helmut jedoch beneidete die Jungen aus dem Mansardengeschoß, denn diese durften barfuß durchs Treppenhaus und über den Hof patschen, während er allzeit Schuhe anhaben mußte; schmutzige Füße mit breit gefächerten Zehen galten ihm als Inbegriff erstrebenswerter Männlichkeit, und das kurzgeschorene, stachlige Haar dieser Jungen zog er der eigenen, vom Friseur Peters geschnittenen Pony-Frisur, einer frühen Version der Brechtschen Haartracht, bei weitem vor. Mädchen gab es, soweit ich mich entsinnen kann, im Hause Kaiserplatz 13 keine; sollten doch welche dort gelebt haben, so galten sie Helmut jedenfalls noch nicht als Wesen einer anderen Gattung. Doch nicht nur Schuhe und Frisur erzeugten ihm Unbehagen, die ganze Kleidung jener Zeit war dazu angetan: die an den Schultern zerrende, Leibchen genannte Baumwollweste, an der die Strumpfbänder aus Gummi befestigt waren, die wiederum die Strümpfe hochhielten; die kurzen Hosen, deren Saum im Sommer, wenn man statt der langen Strümpfe Söckchen trug, in den Kniekehlen kratzte; der viereckige Kragen der Matrosenbluse, der einem um die Ohren flappte, dieweil die Bluse selbst, mit schwarzem Bändchen festgezurrt am Bauch, sich bauschte – um wieviel besser hatten es da die Proletariersöhne, die anziehen durften, was ihre älteren Brüder abgelegt hatten oder was sonst so anfiel, und die auf ihre Lappen keine Rücksicht zu nehmen brauchten.

Vor den Matrosenblusen, den blauen oder weißen, war der feldgraue Kittel gewesen, gefertigt aus einem frottéeartigen Stoff und versehen mit drei kugelrunden Knöpfen über der linken Schulter, die, Kokarden ähnlich, in konzentrischen Kreisen die kaiserlichen Farben Schwarz-Weiß-Rot zeigten. So, patriotisch kostümiert, hockte er in der Sandkiste in dem Hintergärtchen, von denen jeder der Mieter des Hauses eines besaß. Säuberlich voneinander abgezäunt, reihten sich diese längs eines schmalen Wegs hinter dem Hof des Hauses aneinander, mit Beeten, auf denen Gemüse und Kartoffeln angebaut wurden und Stachel- und Johannisbeeren; es wurde alles gebraucht, denn es war Krieg, der Erste Weltkrieg, und von diesem Krieg ist nicht nur das Bild von dem Kind in dem feldgrauen Kittel geblieben, sondern auch eines, da der Kleine, halb hinter einer Litfaßsäule an der Ecke von Marschall- und Weststraße verborgen, weit aufgerissenen Auges den Vorbeimarsch eines mit Gewehr und Tornister ausgerüsteten Trupps Soldaten erlebt; die Pickelhauben sind bereits mit einem grauen Futteral überzogen, was die Szene etwa ins Jahr 1916 verlegen würde: da ist er drei Jahre alt. Der Onkel Karl steht im Felde, der Onkel David ist gleichfalls eingezogen; der Vater allerdings ist unabkömmlich, als Direktor eines Unternehmens, das kriegswichtige Güter für das Heer liefert, nämlich Socken und ersatzwollene Unterhosen. Der Vater sitzt an der Schmalseite des Frühstückstisches und köpft ein Ei; er ist der einzige, dem noch ein Ei serviert wird, denn er ist der Vater; kurze Zeit später ist auch dieses Ei nicht mehr erhältlich. Nach Jahrzehnten noch wird S. H. sein Brot viel zu dick mit Butter bestreichen und, von seiner Frau deswegen getadelt, nach einigem Nachdenken ihr erklären, daß seine Unmäßigkeit wahrscheinlich eine verspätete Reaktion auf die Mangeljahre der Kindheit ist; dabei dürfte der Mangel bei anderen Leuten viel schlimmer gewesen sein; bei Fliegs »gab es immer noch zu essen«, die Redensart prägte sich ihm ein, und selbst wenn Kohlrüben auf den Tisch kamen, war doch noch etwas Fett dabei.

Im letzten Jahr des Krieges dann, im Frühling 1918, kam der kleine Bruder. Da ist Helmut schon beinahe fünf und durchaus fähig, Geschehnisse bewußt zu erleben und bis zu einem gewissen Grad auch zu verarbeiten, und ich wünschte, ich könnte berichten: dies hat er empfunden und das sich gedacht. Man könnte natürlich, aus dem Wissen der Psychiater um das Verhältnis von älteren zu jüngeren Söhnen, rekonstruieren, was in dem Kinde vorgegangen sein mag, das nun plötzlich nicht mehr einziges Objekt mütterlicher Liebe und väterlicher Aufmerksamkeit war; aber das wäre eben rekonstruiert, und ich halte es für besser, ich beschreibe das Bild, das sich in meinem Gedächtnis erhalten hat. Da steht er, anderthalb oder zwei kurze Jahre später, vor dem kleinen Bruder, der rücklings auf dem Teppich liegt und brüllt und mit den Füßen nach ihm stößt, ein Bündelchen Haß. Was der Ältere dem Jüngeren zuvor angetan hat, bleibt offen, etwas Liebenswürdiges wird es wohl kaum gewesen sein; vielleicht aber war Helmut auch gar nicht schuld an dem Ausbruch, und es handelte sich um eine cholerische Laune Werners – dies der Vorname, den die Eltern dem Bruder gaben –, wie denn der Größere später immer von dem Kleineren behauptet hat, der sei uneinsichtig und verbockt und es sei nicht mit ihm auszukommen. Aber selbst wenn vieles von seiten des Jüngeren kam, wird es wohl Gründe für dessen Trotz und Jähzorn gegeben haben, und einer dieser Gründe mag im Verhalten des großen Bruders gelegen haben.

Auf jeden Fall besteht ein Zusammenhang zwischen den Gefühlen des Älteren seinem Brüderchen gegenüber, was immer diese auch gewesen sein mögen, und jenem Erlebnis auf dem Theaterplatz zu Chemnitz, das, rückblickend betrachtet, das künftige Leben des Helmut Flieg ganz entscheidend beeinflußte: seine erste Begegnung nämlich mit der dunklen Masse, deren Teil er nicht war und nicht werden konnte und die dennoch eine Faszination auf ihn ausübte wie kein anderes Phänomen seiner Zeit.

Der Vater mußte wohl gespürt haben, daß seinem älteren Kind ein Pflaster gebührte für die Wunde, die er und die Mutter ihm geschlagen, und hatte angekündigt, er werde sich die Zeit nehmen, mit Helmut ins Theater zu gehen, zur Weihnachtsvorstellung im Opernhaus – war es Schneewittchen? – Dornröschen? – Peterchens Mondfahrt? – er und der Junge ganz allein, Vater und Sohn. Und nun schritten sie beide, Hand in Hand, die Königstraße entlang, vorbei an dem versteinerten Wald, der rechts neben dem Städtischen Museum steht, bis hin zu der Balustrade, die das Trottoir der Königstraße von dem tiefer gelegenen Theaterplatz trennt. Dieser Platz aber ist schwarz von Menschen, dort kommt niemand durch, und von der Fassade des Opernhauses her redet einer zu der Masse, und eine Stimme dicht neben dem Kinde, vielleicht die des Vaters, spricht: »Da wird die Vorstellung wahrscheinlich ausfallen.«

So tritt die Revolution in das Bewußtsein des Kindes. Der Knabe spürt, daß da etwas im Gange ist, wogegen die Macht selbst des Vaters bedeutungslos wird, und die Reden, die heiseren Rufe und Sprechchöre, das Rot der Fahnen und Transparente vereinen sich zu etwas Beängstigendem und zugleich Verlockendem; dies ist spannender als alle Tagträume, die er hat von Räubern und Hexen und heimlichen Verstecken, und er möchte wissen, wie es weitergeht.

Nur es geht nicht weiter. Die Demonstration ist vorbei und die Massen verlaufen sich und der Theaterplatz ist wieder leer. Aber die Kindervorstellung findet trotzdem nicht statt; es ist zu spät dafür geworden, sagt der Vater, schade.

Er ist ein eigenbrötlerisches Kind, das seinen Gedanken nachhängt und seinen Träumereien; stundenlang kann er sitzen und auf das rot-blaue Netzwerk des Wäschebeutels an der Tür zur Wäschekammer starren; in seinem Kopf folgen die Phantasiebilder aufeinander von Seereisen und Bergen und Ungeheuern. Empfindlich wie er ist, zieht er sich zurück, wenn die Jungen aus den oberen Etagen, zumeist älter und kräftiger als er, ihm abweisend oder höhnisch begegnen; da steigt er lieber hinab ins Souterrain, in die Werkstatt des Schuhmachers Bernhardt und hockt dort im weißen Licht auf dem blankgesessenen Gesellenschemel – der Geselle ist im Krieg – und blickt auf die Holzstifte zwischen den Lippen des Meisters, die auf und ab wippen, wenn der sein schwer verständliches Gemümmel von sich gibt über das Leben im allgemeinen, und wie die Leute ihre Stiefel bis zum Geht-nicht-mehr abtragen, bevor sie damit zum Schuster kommen, und wie die Mieter so säumig sind, nicht der Herr Flieg, der zahlt pünktlich; aber auch höchst erstaunliche Geschichten, die der Junge nie glauben würde, kämen sie nicht von dem Schuhmacher Bernhardt, diesem Born von Weisheit und Erfahrung. Zeitweilig hat er auch ein Kinderfräulein, das sich mit ihm beschäftigt, ohne allerdings in seinem Gemüt irgendwelche Spuren zu hinterlassen.

Dabei ist es gar nicht sein Wunsch, sich abzusondern. Er sehnt sich danach, akzeptiert zu werden, mitspielen, mitlaufen, mitschreien, mitlachen zu dürfen: kurz, hinzuzugehören. Aber die Art und Weise, wie man mit ihm umgeht, vergrößert seine natürliche Unsicherheit, und unter den Größeren ist keiner, der sich seiner annähme, ihn schützte, auch der Erhard aus dem Mansardengeschoß nicht, demzuliebe er das Tabu bricht und seine Schuhe und Strümpfe auszieht und barfuß durch die Pfützen patscht. Er glaubt, daß er zu dicklich ist und zu schwach und ungelenk, um bei den Prügeleien mithalten zu können, die sich im Hof des Hauses und auf den verschlungenen Wegen des Kaiserplatzes wiederholt entwickeln; du hast ihn zu sehr verwöhnt, hört er den Vater zur Mutter sagen; zu sehr verwöhnt ist er also, nicht genügend hart, ein Muttersöhnchen, was soll aus ihm werden, wie soll er sich durchsetzen, wird er immer benachteiligt bleiben und von Glück reden können, wenn die andern ihn dulden?

Vielleicht wird er sich ändern, wenn man ihn mit aller Rücksicht und Schonung einführt in die Gemeinschaft, über die Familie etwa. Ob dieser schöne pädagogische Gedanke nun dem Aufenthalt in Bad Kösen zugrunde lag, der zu einem denkwürdigen Horror im Leben des Kindes Helmut werden wird, oder ob sein Vater meinte, nach soviel Mühe und Geld, investiert in das Eheglück seiner Schwestern, könnten diese sich auch einmal nützlich erweisen, oder ob gar eine der Tanten selber das Unding sich ausdachte: der Plan war, alle Kinder des Clans, die gesamte dem Samen des Schrimmer Urvaters Abraham entsprossene jüngste Generation, unter Aufsicht natürlich, in der herrlichen Umgebung eines kleinen Badeorts mehrere Wochen gemeinsam verleben zu lassen; und da das Ganze, wie üblich, von dem treusorgenden ältesten Bruder Daniel bezahlt werden würde, ergäbe sich als besonderer Bonus ein kostenloser Landaufenthalt für die Schwestern Dora, Regina und Liesel. Ein ganzes Haus wurde am Orte gemietet, und zusammen mit den genannten Tanten reisten an die Berliner Cousins und Cousinen Lutz, Hans und Gerda (emigriert), Alfred und Kurtchen (verstorben, vergast), und Evchen (emigriert), und in deren Gefolge eine Schar anderer Kinder unklaren Verwandtschaftsgrades und mit Namen, die austauschbar waren, und mutterseelenallein aus Chemnitz der Helmut. Kein Wunder, daß er sich erdrückt fühlte und, den besonderen erzieherischen Bemühungen der Tanten ausgesetzt, die Flucht in die Krankheit antrat. Er bekam Ziegenpeter. Er mußte um das geschwollene Gesicht eine weiße Binde tragen, deren säuberlich geknüpfte Knotenenden, Hasenohren gleich, von seinem Kranium in die Höhe standen, und wurde, um die von ihm ausgehende Ansteckungsgefahr zu vermindern, auf Entfernung gehalten; der herzlose Spott, der sich sonst aus kindlichen Mündern über ihn ergossen hätte, wurde von den Tanten, die schließlich wußten, wessen Sohn der arme Kranke war, in lärmendes Mitleid konvertiert. Bis dann die Mutter endlich kam und ihn nach Hause zurückholte, hatte sich in Helmut eine Abneigung gegen alles, was mit Familie zu tun hatte, gebildet, eine Abneigung vergleichbar der seines Vaters und die Jahre überdauernd, bis er, nach dem Kriege, den wenigen Überlebenden jener unschuldigen Kösener Truppe wiederbegegnete und mit dem einen oder anderen von ihnen tatsächlich Freundschaft schloß.

Im Alter von sechs Jahren wird er eingeschult.

An Erinnerungen ist geblieben, daß die Mutter mitkam an diesem Tag und nicht der Vater, der mußte ins Geschäft, und daß der frischgebackene ABC-Schütze aufatmete, als sie das Klassenzimmer verließ, um vor der Schule auf ihn zu warten; wohl hatte er Angst vor der neuen Umgebung, spürte aber, daß die zärtliche Hand der Mutter ihn hier nicht mehr schützen konnte; im Gegenteil, ihre Anwesenheit stellte eher eine Belastung dar. Dann der Schulweg: quer über den Kaiserplatz, der nun, die Republik war gekommen, Gerhart-Hauptmann-Platz genannt wurde, die Kaiserstraße entlang, die, so eine Republik war das, auch weiterhin Kaiserstraße hieß, und links um die Ecke in die Heinrich-Beck-Straße zur Heinrich-Beck-Schule, einer achtklassigen Volksschule für Knaben, in der die Kinder von Reich und Arm nebeneinander saßen. Dann das Häusliche: das Pult, mit schräger Platte, das ihm ins Kinderzimmer gestellt wurde und auf dem er seine Arbeiten schrieb; die ersten Klavierstunden, neben ihm am Instrument Frau Holl, die, ihre Brille schief auf der Nase, mit dem Bleistift den Takt schlug.

Und dann der erste Schulausflug, bei dem der Klassenlehrer, Herr Weber, vornan schritt und das Kind Helmut sich so dicht wie möglich an ihn zu halten suchte, um nur ja keine seiner Erläuterungen zu versäumen über die Natur und andere lehrreiche Gegenstände – und aus Bedürfnis nach Schutz. Schutz vor wem, gegen was? Woher die Bedrohung? Und wieso sollte dieser Mann mit dem kurzgeschnittenen grauen Haar und der goldgerahmten Brille auf der Nase gerade ihn beschützen wollen? Nahm er denn überhaupt Notiz von ihm?

Das Erschreckende, das den kleinen Jungen Schutz suchen ließ bei dem einzigen, von dem er Schutz erhalten zu können glaubte, dem Lehrer, war die Erfahrung totaler Vereinsamung in der Menge, die um ihn herum quirlte; dies war anders als im Klassenzimmer in der Schule, dort gab es eine gewisse Ordnung und man wußte, hier gehörte man hin und dort nicht. Doch statt nun Verbindung herzustellen zu den Gleichaltrigen, saß er auch im Wirtshausgarten, wo gerastet wurde, abseits, nippte an der rosa Brause, die er mit den Groschen bezahlt hatte, die ihm die Mutter vor dem Abmarsch sorglich zugesteckt, und hätte auch sein Frühstücksbrot alleine verzehrt, wenn nicht welche gekommen wären, die es so begehrlich betrachteten, daß er es mit ihnen teilte.

Denn dies war die Hungerzeit nach dem Kriege. Er wußte Bescheid; oft schon war er in den Lebensmittelladen in der Germaniastraße zum Einholen geschickt worden und hatte gesagt bekommen, was es alles nicht gab, und war vom Vater aufs Land mitgenommen worden, nach Niederdorf im Erzgebirge, wo die Firma B. Eisenberg & Sohn, mit Herrn Oertel als Verwalter, in einem schuppenartigen Bau, der den Namen Fabrik nicht verdiente, aus irgendwelchen minderwertigen Garnen Socken herstellte. Herr Oertel, ein kleiner Mann mit fülligem Bauch und einem Schlapphut auf dem Kopf, wie Bismarck ihn in seinen letzten Jahren getragen hatte, und hellen großen Augen wie Bismarck und einem Schnauzbart wie der Fürst, hatte seinen rechten Zeigefinger in einer Wirkmaschine verloren, was Helmut erschauern ließ, wenn er ihm die Hand drücken mußte; dafür aber hatte Herr Oertel alle möglichen Dinge auf Lager, die man sonst nirgendwo mehr sah. Seine Frau verpackte eine Auswahl davon sorgfältig in Körbe zum Mitnehmen, während Herr Oertel dem kleinen Sohn seines Chefs die Anatomie des Schweins erklärte, von dem all die Schätze stammten, und ihm schließlich mit einem »Da hast du!« ein Stück Wurst in den Mund schob. In der Schule versuchte man, dem Hunger mit Hilfe der Amerikaner zu steuern, die im Krieg Feinde gewesen waren und die nun Semmeln und heißen Kakao für deutsche Kinder über das Meer schickten. Das Unternehmen hieß Quäkerspeisung, niemand wußte warum und wer diese Quäker waren, und in der großen Pause früh mußte man sich dafür anstellen. Auch Helmut erhielt seine Semmel und seinen Kakao, und S. H. hat, als er in späteren Jahren wirklichen und leibhaftigen Quäkern begegnete, stets nur die freundlichsten Gefühle für sie gehabt.

Er war, obwohl oft in sich gekehrt und scheinbar geistesabwesend, so daß die zwischen den Reihen der Schulbänke patrouillierenden Lehrer ihn grob anstießen, ein wissbegieriges und aufnahmefähiges Kind, das ohne Schwierigkeiten rechnen und lesen und schreiben lernte, in Sütterlin-Schrift, mit dem zweigestrichenen kleinen e und dem langen und dem runden s, und dem das richtige Buchstabieren kein Problem war. Mit dem Rohrstock bekam er nur dann eines über die gestreckten Finger, wenn er mit Spucke gefestigte Papierkügelchen verschoß, was er nicht etwa tat, um seine Treffsicherheit zu zeigen, die besaß er in höchst geringem Maße, sondern eher um zu beweisen, was für ein tolles Kerlchen er war und wie er doch verdiente, von den andern als einer der ihren betrachtet zu werden. Doch er war und blieb in einer Ausnahmestellung, die er vielleicht stärker empfand, als seine Mitschüler es taten. Die machten sich seinetwegen kaum irgendwelche Sorgen, sondern schoben ihn, wenn er sich zu auffällig unter sie zu mischen suchte, einfach beiseite.

Der Gedanke, dies konnte der Andersartigkeit seiner Eltern wegen sein, also weil er jüdisch war, kam ihm schon im zweiten oder dritten Jahr seiner Volksschulzeit; er konnte sein Judentum auch nicht verbergen, weil er vom allgemeinen Religionsunterricht, der früh am Morgen stattfand, befreit war und dafür an zwei Nachmittagen zur Schule zurückkehren und beim Rabbiner Fuchs jüdische Geschichte und beim Lehrer Sommerfeld Hebräisch lernen mußte, und weil er an den hohen jüdischen Feiertagen überhaupt nicht zur Schule kam und dafür vor der Synagoge, die am Ende der Heinrich-Beck-Straße stand, zusammen mit lauter Herren in Gehrock und Zylinder gesichtet wurde. Gewiss, die Erzählungen des Rabbiners Fuchs von den Makkabäern und anderen Helden, zu denen er, Helmut Flieg, nun eine persönliche Beziehung haben sollte, entschädigten zeitweilig für diese Nachteile und zeigten, daß eine Position als Außenseiter mitunter auch Anlaß zu Stolz geben konnte; doch wurde der kindliche Stolz auf das Jüdische erheblich abgebaut durch den Lehrer Sommerfeld, der mit dem breiten Ende seines Zahnstochers im Ohr zu polken pflegte und mit demselben Zahnstocher dann im Siddur, dem hebräischen Lehrbuch, seinem Schüler die Stelle wies, an der er mit lauter Stimme weiterzulesen hatte, auf diese Weise die Hieroglyphen des Textes mit kleinen fettigen Flecken versehend.

Aber wieso galt das alles nicht für den Schüler Gattl, der das gleiche religiöse Handicap zu überwinden hatte wie er und der, mit seinen dicken roten Fäusten und seiner durch einen Unfall plattgedrückten Nase und seinem ordinären Wortschatz, sogar als einer der Rädelsführer der Klasse anerkannt war? Demnach lag es nicht nur daran, daß er ein jüdisches Kind war; es mußte da noch etwas sein bei ihm, etwas schwer Definierbares, von dem er nicht einmal der Mutter erzählen konnte, sie wäre zu traurig gewesen und wäre vielleicht sogar, schrecklicher Gedanke, zu den Lehrern gelaufen, um sie um Hilfe zu bitten oder, schlimmer noch, sich bei ihnen zu beschweren; der Vater kam als Vertrauensperson sowieso nicht in Frage, der hatte, wie der Sohn immer wieder hörte, geschäftliche Sorgen. Was aber tun? Er, den es so sehr danach verlangte, Teil zu werden der Gemeinschaft, die allein Sicherheit verhieß, ging noch mehr auf Distanz, schwieg, wenn er hätte mitlärmen sollen, und lärmte, wenn Stille angebracht war. Zum ersten Male damals vernahm er das Wort Arroganz, das ihm Jahre hindurch anhaften sollte, ein arroganter Bengel, ein arroganter jüdischer Bengel.

In diese Zeit fällt der Umzug.

Das Haus am Kaiserplatz war Mittelklasse gewesen, untere Mittelklasse; Personen aber, die es sich leisten konnten, in die Hoffmannstraße zu ziehen, in das noch einzeln stehende Doppelhaus Nr. 58/60 mit den zwei dekorativen Eingängen und den beiden halbrunden Türmen oberhalb der Fassade, nicht mehr Jugendstil und noch nicht Neue Sachlichkeit, durften sich zur oberen Mittelklasse zählen; die Bourgeoisie, die echte, hauste in eigenen Villen. Wieso dieser Umzug plötzlich möglich war, wurde dem jungen Sohne nicht erklärt; ein paar Jahre später, nachdem er etwas vom Geschäft mitbekommen hatte, rechnete er sich aus: Strümpfe und Untertrikotagen waren Sachwerte; Sachwerte überdauerten die Inflation, durch die anderer Leute Vermögen vernichtet wurde. Von der Inflation selbst wußte er schon, als sie vor sich ging, durch die in die Höhe schnellenden Summen seines Taschengeldes und den rasch kletternden Preis der Zeitschrift Heiterer Fridolin, die er abonnieren durfte; dann, plötzlich, erhielt er als Taschengeld einen kleinen grauen Schein, auf dem stand als Wertangabe Eine Rentenmark; mit dem alten Geld, mit den hohen Zahlen darauf, so wurde ihm gesagt, ließe sich eine hübsche Sammlung anlegen.

In der neuen Wohnung, im Parterre des Hauses in der Hoffmannstraße, um deren Fenster sich bereits die ersten Schößlinge wilden Weins rankten, gab es ein Herrenzimmer, holzgetäfelt, einen Salon mit kostbarer blau-silberner Tapete, in dem der Flügel stand und, neben dem Bild der schönen Mutter, Weinheimers Porträts der Kinder Helmut und Werner hingen, ferner das Speisezimmer und, durch eine Schiebetür erreichbar, das eigene Zimmer des älteren Sohns, der bald anstelle des Schülerpults einen richtigen Schreibtisch erhielt. Dann war da ein Wintergarten mit weißen Korbmöbeln und vielerlei Pflanzen, durch den man auf die mit Steinplatten belegte Terrasse gelangte und von dort aus, ein paar breite Stufen hinunter, in den zu dem Ganzen gehörenden Garten mit Laubenkolonnade. An dem zweiten Trakt der Wohnung, der von der vorderen, der herrschaftlichen Toilette in rechtem Winkel abging, lagen Küche und Kammern, eine zweite Toilette, das Dienstmädchenzimmer, und ganz am Ende, wiederum mit Ausblick auf den Garten, das eheliche Schlafzimmer mit Bad und das Kinderzimmer für Klein-Werner. Ein Schloß also, nur daß der Vater es eher mürrisch in Besitz nahm; er sah die Familientreffen voraus, die Schwestern herbeischwirrend zu den unpassendsten Zeiten, und was sonst noch auf ihn zukommen würde an neuen gesellschaftlichen Verpflichtungen, die ihn abhielten von seinem Brockhaus; und tatsächlich hinterließ auch sehr bald der stellvertretende Staatsanwalt Kurt Cohn (KZ, dann emigriert, später hochangesiedelt im Justizwesen der DDR), als er seine Glatze an die Tapete im Salon lehnte, auf dem blau-silbernen Muster einen weithin sichtbaren Schweißfleck, den zu beseitigen dem Vater selbst mit Hilfe von Löschpapier und Bügeleisen nicht gelang. Und von der Hoffmannstraße aus, die Weststraße hinunter, vorbei an dem Vorgarten der Konditorei Freund und der Villa derer von Graisowsky, deren Tochter Jutta einen so aufreizenden Gang hatte, ging auch bald, nachdem er das vierte Jahr der Volksschule mit sehr zufriedenstellenden Noten abgeschlossen hatte, der Sextaner Flieg in das an der Hohen Straße gelegene Staatsgymnasium.

Von jetzt an werden die Erinnerungen vielfältiger, zu den Empfindungen des Kindes treten Beobachtungen hinzu und Reflexionen; Meinungen bilden sich heraus und gewisse Haltungen, aus noch zu untersuchenden Gründen zumeist gegen die der Eltern und Lehrer und anderen Autoritäten gerichtet; eine kleine, durchaus nicht immer angenehme Persönlichkeit entsteht. Es muß nicht leicht gewesen sein, mit ihm auszukommen, und ich wäre nur ungern sein kleiner Bruder gewesen; wie oft war er hochfahrend und stets suchte er, war nicht ein Stärkerer da als er, seinen Willen durchzusetzen; dabei war er voller Selbstzweifel, die er durch Leistung zu überspielen strebte oder durch Vortäuschung einer Überlegenheit, die er in Wahrheit oft gar nicht besaß; ging die Sache dann schief und kam die unvermeidliche Depression, lernte er diese zu überwinden, indem er seine Phantasie um sich zog wie eine Regenhaut und ein neues Rollenspiel erdachte, in welchem er am Ende dennoch siegreich blieb. Trotzdem muß er etwas wie Charme besessen haben, denn immer wieder stellen sich jetzt Menschen ein, ältere zumeist, die sich für ihn interessieren und ihm zu helfen suchen und deren Geduld und Zuneigung er oft genug belohnt, indem er sie vor den Kopf stößt. Eine Zeitlang hat sich in den Papieren seiner Mutter ein Aufsatzheft erhalten, in das der Lehrer, welcher es war, weiß ich nicht, unter die Zensur die Bemerkung schrieb: Der Flieg will anscheinend die Welt verändern!

Und der Turnlehrer Scharsich, dies ist überliefert, sagte, als er 1945 erfuhr, daß ein amerikanischer Soldat in das sowjetisch besetzte Chemnitz gekommen sei und dort das Staatsgymnasium aufgesucht habe, wo er schnurstracks durch das Gebäude hindurch, über den Schulhof und in die Turnhalle ging, dort eine hölzerne Keule entwendete und wieder verschwand: »Das kann nur der Flieg gewesen sein.«

2

Die Schüler höherer Lehranstalten trugen damals noch, ein Rudiment der Zöglingsuniformen fürstlicher Kadettenschulen, Schildmützen; am Staatsgymnasium waren diese himmelblau, und der Sextaner Flieg setzte die seine mit großem Stolz auf; an der städtischen Oberrealschule, die als weniger fein galt und an der man vorbeikam, wenn man nicht die Weststraße hinauf nach Hause ging, sondern am Gericht vorbei und über die Wielandstraße, waren sie dunkelbraun. An diesem Tag aber gab es vor der Oberrealschule keine Braunbemützten, sondern es waren da Wachposten aufgezogen mit Stahlhelm und Gewehr. In der Oberrealschule hatte sich die Reichswehr einquartiert, die der sozialdemokratische Reichspräsident nach Sachsen beordert hatte, um die dortige Koalitionsregierung aus Sozialdemokraten und Kommunisten, die Regierung Zeigner, abzusetzen. Die vom Staatsgymnasium, die keine Einquartierung und daher auch nicht schulfrei hatten, standen nun auf dem Nachhauseweg vor der anderen Schule und begafften die Posten und die aufgereihten Munitionswagen und die Panzerfahrzeuge und lachten pflichtschuldig, wenn die Soldaten, bestiefelt, aus dem Tor traten und sich herabließen, ihnen etwas zuzurufen; einer, mit silbernen Litzen am Kragen, hatte ein viereckiges Brot unterm Arm, und nun wurde eine Idee geboren in den Kommißköpfen: Jugendertüchtigung. Sollten sie um die Wette laufen, die Jungens, Hundert-Meter-Strecke, flink wie die Windhunde, das wurde gebraucht für Deutschlands Wiederaufstieg, der Sieger bekäme einen Kanten echten dunklen Soldatenbrots.

Es war nicht nur das Brot, es war die Ehre. Und, wie man heute sagen würde, sein gespaltenes Verhältnis zum Militär. Wieder war da die Gruppe, die bewaffnete noch dazu, die Stärke ausstrahlte und Sicherheit verhieß; wer hier in irgendeiner Form hinzugehörte oder auch nur mitmachen durfte, war geschützt; andererseits, das fühlte er deutlich, waren das Leute, die nichts gemein hatten mit ihm, aus einer Welt, die nicht die seine war; der Onkel Karl und der Onkel David waren aus dem Krieg gekommen, wie viele Menschen hatten sie totgeschlagen, sie sprachen nicht darüber; und außerdem war er kein guter Läufer, er war nicht mehr so pummelig wie früher, aber von Windhund konnte keine Rede sein. Doch er lief, und natürlich war er der letzte, und sie sagten ihm, ist gut, versuch’s noch mal, und wieder lief er und war wieder der letzte, und diesmal lachten sie bereits über ihn, und beim dritten Mal, da pochte ihm das Herz schon im Halse und in der Lunge war ein Stechen, lachten sie erst recht, und als er davonschleichen wollte, rief einer der Soldaten, komm her, und bot ihm ein Stück von dem Brot, und er nahm es, denn bedeutete das Geschenk nicht, daß sie gesehen hatten, wie sehr er sich mühte, und daß sie ihn darum leben ließen; aber das Brot schmeckte wie Sand.

Wer dieser Lehrer gewesen war, ist mir nicht mehr erinnerlich; nur die Stimme ist geblieben, schneidend, siegesgewiß: »Hel – mut, eh? Heller Mut, eh? Na, wir werden ja sehen! Und Flieg, Fliege, auf Latein Musca, vielleicht sollten wir dich Musca nennen, eh?«

Dieser verfluchte Name. Helmut, eigentlich Helene, war schon schlimm genug, in der ganzen Klasse gab es keinen anderen Helmut, an dessen Brust man sich hätte trösten können, und dann noch Flieg! Wie konnte einer einen Imperativ zum Namen haben, dazu einen, der sich nicht erfüllen ließ; auch Ikarus war abgestürzt, als er in Sonnennähe geriet; höchstens herausfliegen konnte man, woraus heraus, aus der Gruppe natürlich, der Gemeinschaft.

Diese Gemeinschaft, die ihm nächstliegende, war die Klasse – Sexta, Quinta, Quarta, Untertertia – mit ihrer festgefügten Ordnung: die besten Schüler durften hinten sitzen, relativ fern dem mißtrauischen Blick des Lehrers; da sie für gewöhnlich ihr Pensum gelernt hatten, nahm man an, daß sie nicht allzu sehr schummeln würden und daß ihr fleißiges Streben sie auch von anderen Dummheiten abhalten mochte. Eine strafweise Versetzung wurde jedoch gelegentlich vorgenommen, nach vorn, unter die Unbegabten, Faulen oder Aufmüpfigen und, nachdem das Staatsgymnasium zunächst versuchsweise in eine geschlechtsgemischte Schule umgewandelt worden war, auch neben die Mädchen. Da bemühte sich sogar der sehr gute Schüler Flieg, von seinem Platz an der Seite des Klassenprimus Döge loszukommen, eines von Polypen in der Nase geplagten Knaben, und zog erfolgreich um in die vorderste Reihe.

Natürlich war der kleine Gymnasiast mit seinen zehn oder elf Jahren noch nicht in der Lage, eine soziale Analyse seiner Schulklasse oder gar seines Lehrerkollegiums vorzunehmen; doch wurden die Gegensätze, die sich da zeigten, und die Konflikte, die daraus erwuchsen, ihm schon bewußt und erzeugten Furcht und Unbehagen.

Wer konnte sich eine humanistische Bildung mit Griechisch und Latein, Vorbedingung für das Studium jeglicher Geisteswissenschaft und von Jus und Medizin, denn leisten? Doch nur die Oberschicht, deren Kinder nicht so bald wie möglich zum Familienunterhalt beitragen mußten. Die Republik aber, das wenigstens war den Sozialdemokraten geglückt, hatte das Bildungsprivileg der Reichen und Vornehmen angeknackst, und wenn auch an Proletenkindern nur die wenigsten die höheren Schulen besuchten, so kamen doch nun die Sprößlinge von Handwerksmeistern, Ladenbesitzern, Postunterinspektoren und Polizeisergeanten in den Genuß feinerer Bildung, Kinder jener Strata also, die nach Revolution und Inflation und anderen Turbulenzen sich in die Herrlichkeit des alten Reichs zurückwünschten, wo Schwarz-Weiß-Rot die Farben und das Geld, das bescheidene, wenigstens sicher gewesen waren. Der Primus Döge kam aus einer Akademikerfamilie, die Graisowsky trug ein von vor ihrem Namen, Fürstenbergs Vater (ermordet) war Generaldirektor und Großaktionär des Warenhauses Hermann Tietz, heute heißt der Konzern Hertie; die Müllers aber, gleich zwei des Namens, und Köhlers und Uhligs kamen aus den weniger vornehmen Vierteln der Stadt oder gar aus den Dörfern der Umgegend in die Schule, trugen ererbte Anzüge und stanken unterm Arm; ihr Körperbau ermöglichte es ihnen jedoch, in Sekundenschnelle das Tau in der Turnhalle bis obenhin zu erklimmen und Schwünge am Reck zu vollführen, von denen der arme Helmut nicht einmal träumen konnte.

Und die Lehrerschaft, zum großen Teil ehemalige Reserveoffiziere, die ihre frühere Befehlsgewalt über ausgewachsene Männer vermißten und es als schmerzlich empfanden, daß der Titel Studienrat auch nicht mehr galt, was er einmal gegolten hatte, sehnte sich gleichfalls nach den alten Verhältnissen zurück; die Nachkriegsereignisse hatten auf ihrer Haut Kerben hinterlassen, die nie ganz abheilten, und das Wetterleuchten aus dem Osten – je weniger man wußte, was dort wirklich vor sich ging, desto bedrohlicher erschien es – verängstigte sie noch mehr. Also klammerten sie sich an das Überkommene, was in Latein und Griechisch noch hingehen mochte, Andra moi ennepe, Mousa, polytropon, die Odyssee, deren erste hundert Verse der junge Flieg strafweise auswendig lernen mußte, behielt ihre Gültigkeit; aber im Deutschen und in Geschichte, die im Unterricht weiterhin nur aus Kriegen und Fürsten und Führern bestand, war diese Einstellung doch recht fragwürdig.

Der Junge begann zu zweifeln, meldete sich zu Wort, und wurde abgewiesen und für vorlaut erklärt, wie sein Verhalten wohl auch war. Unterstützung von seiten der Klasse erhielt er wenig; die waren zu dröge oder hatten ganz andre Interessen; außerdem stimmte ihre Welt mit dem, was da gelehrt wurde, im großen und ganzen überein, ob sie nun aus den sogenannten besseren Familien kamen oder aus Kleinbürgerhäusern. So begann er, auf eigene Faust zu forschen, schlug nach, was Schiller wirklich geschrieben hatte, entdeckte Heine, stellte fest, daß die vielgerühmten Freiheitskriege auch ihre dunkle Seite hatten und daß überhaupt in den Lehrbüchern einiges fehlte, was zur Geschichte der Deutschen gehörte, deren Siege, wie es vom Katheder tönte, allesamt der gerechten Sache dienten und durch Tapferkeit erkämpft waren, deren Niederlagen hingegen der feindlichen Übermacht beziehungsweise dem hinterhältigsten Verrat zugeschrieben werden mußten.

Er hatte früh begonnen, sich selbständig Lektüre zu verschaffen. Auf dem Querbalken des Holzzauns vis à vis dem Haus in der Hoffmannstraße verhandelte er mit zwei Burschen, die deutlich aus niederen Kreisen stammten, aber Zugang zu einer unerschöpflichen Reihe von Groschenheften hatten, deren Held ein Gentleman namens Percy Stuart war; diese Hefte überließen sie in bereits abgegriffenem Zustand, für eine Leihgebühr, die dem Neupreis entsprach, ihrem lieben jungen Freund Helmut. Der Vater entdeckte mehrere solcher Hefte unter dem Kopfkissen des Sohnes und verbrannte sie, trotz dessen Protest, diese Hefte seien Leihgut.

Von Percy Stuart war der Sprung zu Karl May nicht weit, und obwohl der junge Flieg das Gefühl hatte, daß sich bei May vieles wiederholte und ihm dessen Frömmelei zuwider war – da war Cooper schon echter, und um wieviel spannender waren erst Poe und Stevenson! –, wurden Mays Werke angeschafft und blieben erhalten, bis irgendein dankbarer Nazi sie an sich nahm. Und dann, nachdem May auch den letzten Reiz verloren hatte, bot sich der große Bücherschrank im Herrenzimmer an, hinter dessen Glas nicht nur die üblichen Klassiker standen; auch die Mutter las gern und war durch das Berliner Tageblatt, das seit den Kriegsjahren schon per Abonnement ins Haus kam, über Neuerscheinungen informiert; zu ihren Lieblingsautoren zählten Stefan Zweig und Romain Rolland, ebenso fanden sich Arnold Zweig und Wassermann auf den Regalen und Werfel und Max Brod und der komplette Eulenberg in vier Bänden, der Kornett Rilke ritt, und dem Jungen tat sich etwas auf, das weit über die Lesebuchliteratur in der Schule hinausreichte und Ehrgeize erweckte; er war noch keine dreizehn, da wußte er, was er werden wollte: ein Schiller.

Und schließlich war da, versteckt hinter Gottfried Kellers Werken, ein Buch verfaßt in jener populärwissenschaftlichen Sprache, die sich so umständlich las und durch die man sich erst hindurchfressen mußte, wollte man zu den wirklich interessanten Stellen gelangen; dazu enthielt es einschlägige Photos, eines darunter von einer nackten Frau mit angehobenen Ellbogen, wodurch ihre Brüste hervortraten, und mit ihren Händen verschränkt hinter einer Frisur, wie man sie etwa 1913 trug, zur Zeit seiner Geburt. Aus dem Buch erfuhr er nun in detailliertem Zusammenhang, was er bisher nur aus den schmutzigen Reden der Jungen aus dem Mansardengeschoß am Kaiserplatz und den Hinweisen seiner grinsenden Mitschüler wußte und was ihm das Dienstmädchen Paula, die mit dem großen Blusenausschnitt, mit entsprechend lasziven Bewegungen ihres Unterleibs bestätigt hatte, und er schlußfolgerte: wenn das bißchen Berührung zweier bei Mann und Frau unterschiedlich angelegter Körperteile dazu führte, daß man in so jungen Jahren schon Vater werden konnte, dann war man verpflichtet, sich höllisch in Acht zu nehmen – wer sollte zahlen für das Kind? Er etwa von seinem geringen Taschengeld? Den Gedanken, daß er selbst das Produkt einer solchen Schweinigelei sein sollte, vollführt von seinem Vater mit seiner Mutter, suchte er zu unterdrücken, obwohl seine Vernunft ihm sagte, daß er doch kaum durch unbefleckte Empfängnis zustandegekommen sein dürfte wie jener Jesus, von dem die anderen in ihrem Religionsunterricht lernen mußten.

Der Klassenlehrer der Sexta war der Studienrat Becker, ein stiller Mensch, der die lateinischen Deklinationen in leicht zu begreifende Systeme zu bringen suchte und auch sonst trachtete, seinen Schülern wo immer möglich zu helfen. Der junge Flieg, der sich auf der neuen Schule, mit neuen Fächern, neuen Bräuchen, neuen Klassenkameraden, sofort wieder unsicher fühlte, hoffte, bei diesem Manne Halt finden zu können, und wie bei Herrn Weber in der ersten Klasse der Volksschule waren seine Bemühungen auch diesmal vergebens. Sein Eifer blieb unbelohnt, sein Werben wurde zurückgewiesen, und dies nicht einmal in einer Form, die ihm vor der Klasse geschadet hätte: ein leichtes Kopfschütteln, ein Abwinken; der Studienrat Becker schien sich auszukennen mit solchen Fällen. Für den jungen Flieg aber war, auf neuem Boden, die alte Situation wiederhergestellt, und das würde, über seine Jahre im Gymnasium hin sich vertiefend, Folgen haben; immer mehr trieb er ab in eine ungewollte Sonderstellung und mußte, ob es ihm gefiel oder nicht, sich darin einrichten.

Im Lauf der Zeit spürten auch andere Lehrer, weniger verständnisvoll als der Studienrat Becker, die Schwäche des Jungen, die in seiner Isolierung lag. Sie fingen an, ironische Bemerkungen fallen zu lassen, die seine Liebe zum deutschen Vaterland in Frage stellten, die Festigkeit seines Charakters, seine Aufrichtigkeit, seinen guten Willen, und die den für jede Intonation geschärften Ohren seiner Mitschüler bedeuteten, daß hier einer freigegeben war zur allgemeinen Hatz. Und obwohl seine Begabung gut, seine Leistungen hervorragend waren, wurde dafür gesorgt, daß er den Platz mit Döge nie tauschen, nie Primus werden durfte: das hätte uns noch gefehlt, einer wie der! Daß ihm nichts Schlimmeres geschah – selten rotteten sich welche zusammen gegen ihn auf dem Schulhof, selten wurde ihm aufgelauert nach der Schule –, lag daran, daß die Konflikte noch nicht so scharf waren, die wenig später zu blutigen Straßenschlachten und entsprechenden Ausbrüchen in den Schulen führen sollten, und daß er selber es lernte, aufziehendem Unheil möglichst aus dem Wege zu gehen.

Seine Position verschlimmerte sich noch durch sein totales Versagen in dem einzigen Lehrfach, das nicht von der grauen Materie im Schädel abhing: im Turnunterricht; zwar hing auch der Primus Döge hilflos an Barren und Reck, aber dem wurde das nicht so verargt. Der Turnlehrer Scharsich, der nach Berichten späterer Absolventen des Staatsgymnasiums sich während der Nazi-Zeit sehr anständig verhielt, mühte sich redlich; er konnte nicht begreifen, wie ein völlig normal gebauter junger Mensch nicht nachturnen konnte, was er, ein Mann mit bereits ergrauendem Schnauzbart, ihm vorturnte, und mit großer Geduld demonstrierte er ihm wieder und wieder die Riesenwelle und die Grätsche und den Überkopfhandstand am Barren und belehrte ihn, wie man danach, elegant federnd, auf beiden Füßen landete; aber der junge Flieg hob nur traurig die Schultern und sagte: »Es geht eben nicht, Herr Scharsich«, und am Ende war Herr Scharsich froh, daß der Dr. Götz ihm ein Attest zukommen ließ, das seinen Problemschüler vom Turnunterricht dispensierte – nicht aber von den Nachmittagen auf dem Sportplatz, wo der junge Flieg jedoch auch keine gute Figur machte und seine jeweilige Mannschaft, statt ihr zum Siege zu verhelfen, eher belastete.

Die nunmehr turnfreie Turnstunde mußte er in der Turnhalle verbringen. Meistens hockte er gelangweilt auf jenem lederbezogenen Marterinstrument, das seiner länglichen Form und vier Beine wegen Pferd genannt wird, neben dem einzigen anderen Mitschüler, der auch vom Turnen befreit war, dem aus unerfindlichem Grunde Abba genannten Sohn des Herrn Schneckenburger, Besitzers des führenden Hotels von Chemnitz, des Stadt Gotha. Abba Schneckenburger litt an Fettsucht; außerdem war er etwa zwei Jahre älter als der Rest der Klasse und trug sich wie ein Erwachsener, mit weißem Hemd und gemusterter Krawatte und Anzug mit langen Hosen. Da er mit seinen Eltern im Stadt Gotha auch wohnte, wußte er alles, was von Sex zu wissen war, und teilte seine Kenntnisse mit der Herablassung, die ihm als dem weitaus Älteren und Erfahreneren zustand, mit Flieg. Von den Empfehlungen und Verhaltensregeln, die dieser so erhielt, habe ich besonders eine im Gedächtnis behalten: was nämlich zu tun sei, wenn eine Dame, im Paroxysmus ihrer Leidenschaft, den Penis des Mannes zwischen die Lippen nimmt und mit Zunge und Zähnen zu bearbeiten beginnt. Ohrfeigen, riet Abba, rechts und links das Weib ohrfeigen; nur so könne man sich retten.

Nun gab es ja, um die eigene Neugier zu befriedigen und möglicherweise auch Abbas Theorien zu testen, seit neuestem die Mädchen in der Klasse. Es waren ihrer drei: die Jutta von Graisowsky mit dem aufreizenden Gang, der auf die Struktur ihres Beckens und die leicht o-förmige Verkrümmung ihrer Beine zurückzuführen war; Ilse Heymann, die in frühen Jahren schon einen prächtig entwickelten Busen vor sich hertrug; und Edith Schreiber, die in der Hoffmannstraße wohnte wie er und ebenfalls jüdisch war, die aber so gut wie keine erotische Ausstrahlung hatte. Anknüpfungspunkte gab es genügend, besonders nach seiner Strafversetzung auf eine Bank, von der aus die Reize der Mädchen gut zu observieren waren; dennoch wagte er keine wirkliche Annäherung, aus Furcht, meine ich heute, zurückgewiesen zu werden; Abba gegenüber erklärte er, daß man so etwas in der eigenen Klasse besser vermied, da es nur zu Skandalen führen würde.

An seinen schulfreien Nachmittagen geschah es mitunter, daß der Vater, der mittags nach Hause fuhr und nach dem Essen eine halbe Stunde zu ruhen pflegte, ihn einlud, mit ins Büro zu kommen, eine Aufforderung, die sehr zwiespältige Gefühle in dem Sohn auslöste: er mochte es nicht, als Sproß des Chefs auftreten zu müssen, andererseits wollte er den durchaus liebenswerten Versuch des Vaters, ihm auf diese Weise näherzukommen, nicht abweisen.

Im Chefbüro in der Moritzstraße regierte der Vater von einem breiten Schreibtisch aus, während der Senior der Firma, der Großvater Primo, Zigarre zwischen Zeige- und Mittelfinger geklemmt, in einem tiefen, lederbezogenen Klubsessel saß; auch Harry Primo, aus dem Städtchen Thum im Erzgebirge kommend, hatte einst in das Haus eingeheiratet und war so Nachfolger des Urgroßvaters Eisenberg und der im Firmenschild genannte Sohn geworden. Vom Chefbüro aus gelangte man durch die Tür zur linken in das wesentlich kleinere Zimmer von Onkel Karl, des Vaters jüngstem Bruder, der den Export, wenn es welchen gab, unter sich hatte; der mittlere Bruder, David, war mit Unterstützung des Ältesten mit einem Herrn Karmann als Partner in einem Konfektionsgeschäft am Neumarkt etabliert worden. Beide Brüder heirateten übrigens in die Aristokratie, die jüdische: David eine Friedeberger, von den Breslauer Friedebergers, die nur einen einzigen Schandfleck in der Familie hatten, den Sohn Axel, welcher Kommunist geworden war (emigriert, nach der Rückkehr stellvertretender Minister für Gesundheitswesen der DDR); und Karl bekam die schöne Eva Schafer, von den Schafers in Görlitz; Evas Bruder, Artur, war Badearzt in Hirschberg, er war im Kriege verschüttet gewesen und hatte davon einen Tick zurückbehalten, alle paar Minuten schnellte sein Kopf nach oben, aber das schien ihn nicht weiter zu inkommodieren, er machte lärmende Scherze mit Helmut, wenn der ihn besuchen kam – im Hause Flieg war man der Meinung, wenn man schon Verwandte in Kurorten hat, soll man’s auch nutzen –, und unternahm Ausflüge mit ihm bis hinauf zum Kamm des Riesengebirges, zur Spindlerbaude. Die frühere Eva Schafer hatte etwas Madonnenhaftes, und Helmut verehrte sie, sehr im Gegensatz zu seinen Tanten von der Fliegschen Seite; längere Zeit verwahrte er ein Kunstphoto von ihr, auf dem der Photograph sie mit schräg gesenktem Haupt aufgenommen hatte, ihren kleinen Sohn Stefan im Arm wie die heilige Maria ihr Jesulein; Helmut beneidete den Kleinen, nicht nur weil er in Tante Evas Arm ruhen durfte, sondern auch seines Namens wegen: wenn man schon das Pech hatte, Flieg zu heißen, dann wenigstens mit einem so eleganten, aus dem Griechischen stammenden Vornamen.

Durch die andere Tür des Chefbüros ging es in die Buchhaltung, wo, an brusthohen Stehpulten, der hochgewachsene, blonde Herr Bauer, der Prokurist und Oberbuchhalter, zusammen mit seinen Unterbuchhaltern und Schreibern in den großen Kontobüchern herumkratzte; die Korrespondenz wurde seit ein paar Jahren schon auf der Schreibmaschine geschrieben; diese Revolution im Bürowesen fand aber in einem entfernteren Raum statt, damit ihr Geklapper die Gedanken der Chefs nicht störe. Herr Bauer war dem jungen Flieg gegenüber stets von großer Höflichkeit, vermied aber jede unterwürfige Geste; er machte kein Hehl daraus, daß er in dem Jungen den künftigen Chef von B. Eisenberg & Sohn sah, wie es denn wohl auch des Vaters Absicht war, wenn er ihn mit ins Büro nahm, ihn allmählich in diese Rolle hineinwachsen zu lassen.

Der Großvater Primo, nach dem Tod seiner Frau, über den man nicht sprach, von Schwermut gezeichnet, war noch nicht aufs Altenteil geschoben; man konsultierte ihn noch, aber jeder im Haus wußte, wer die Entscheidungen traf: die Brüder Flieg. Beide betrachteten mit schlecht verhohlener Mißbilligung die graue Zigarrenasche, die der Seniorchef zu faul war abzustreifen und die ihm auf Weste und Hosenlatz bröckelte; Sohn Helmut dagegen war fasziniert von der nach oben verbogenen Spitze des Mittelfingers, Resultat eines schlecht geheilten Bruchs, und ihrer bräunlichen, vom Tabak verfärbten Haut, und entdeckte in den Augen des alten Herrn, deren Ausdruck dem der Augen seiner Mutter so sehr glich, Zeichen einer Zuneigung, die ihn jedesmal fröhlich stimmte; heute noch, wenn ich mich im Spiegel betrachte, erkenne ich Ähnlichkeiten mit Großvater Primo, in der Form der Stirn, in den Zügen um Lippen und Kinn, in der skeptischen Art des Blicks. Im übrigen schlug der Alte der Fliegschen Seite der Familie ein herrliches Schnippchen: er heiratete wieder, und nicht irgendeine, sondern die Tochter der reichen Elkischs aus Berlin, auch wenn diese schon in den Jahren und keine Schönheit war, und zeugte in beinahe biblischem Alter mit ihr einen Sohn, Bernhard (emigriert, vor Shanghai im Meer ertrunken), der nun gleichfalls einen Anspruch auf das Erbe des Urgroßvaters B. Eisenberg erheben konnte, nach dem er genannt worden war. Der Enkel Helmut aber hatte nun einen Onkel bekommen, der erheblich jünger war als er, ein fettes, träges Baby in vornehmer, von den Elkischs beigesteuerter Wäsche, das bei den Fliegs als Produkt einer irgendwie unpassenden Alters-Mesalliance nie ganz als legitim galt; Elsa Primo, verheiratete Flieg, muß geteilte Gefühle gehabt haben bezüglich des neuen Halbbrüderchens, doch sprach sie darüber nie mit ihrem Sohn Helmut: zu groß war die Gefahr, daß ein solches Gespräch zu Fragen über ihre Mutter geführt hätte, die erste Gattin des frischgebackenen Vaters, die Selbstmörderin.

Daß der Sohn, wenn er schon einmal ins Büro kam, so wenig Neigung zeigte, sich mit den gestreiften Socken und den hellgrauen oder beige-farbenen Unterhosen auf dem Mustertisch zu beschäftigen, und lieber um den vertrottelten Großvater herumstrich, enttäuschte den Kaufmann Daniel Flieg; da hatte man auf so vieles verzichtet, was seiner Begabung entsprach und was einen zu tun gereizt hätte, um statt dessen den heruntergekommenen Laden hier hochzubringen, und der Erbe zeigte sich nur gelangweilt. Wofür interessierte er sich eigentlich – die Wissenschaften? Jura? Kunst? Jetzt sollte er, für teures Geld, auch noch Geigenunterricht bekommen; es schadete ja nichts, wenn man auch als Geschäftsmann ein musischer Mensch war. Aber was dachte der Junge wirklich? Was ging vor in seinem Kopf?

Ich versuche mich in die Lage des Kaufmanns Daniel Flieg zu versetzen. Was wußte er im Grunde von seinem ältesten Sohne? Einmal hatte er ihn beim Onanieren ertappt; da lag er auf der Ecke der Couch in seinem Zimmer und wackelte hitzig mit dem Steiß; aber das taten sie alle in dem Alter, kein Grund zu Besorgnis, auch wenn die Schwester Regina, die er mit dem Rechtsanwalt Hartmann verheiratet hatte, dem Vorsitzenden des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in Chemnitz, die Hände über dem Kopf zusammenschlug, als sie davon erfuhr. Nun würde sein Helmut auch bald Bar Mizwah werden, was die hebräischen Worte waren für Sohn des Gesetzes, und nach jüdischem Recht großjährig sein; im Orient, wo jene Regeln kodifiziert worden waren, reiften die Kinder schneller heran als in dieser kalten Gegend.

Was blieb? Ihn nach Niederdorf mitnehmen vielleicht; sollte er mal sehen, wie das produziert wurde, was der Vater unter größter Anstrengung, gegen die übermächtige Konkurrenz, gegen Louis Bahner in Oberlungwitz und all die anderen, zu Schleuderpreisen an die Warenhäuser abzusetzen suchte; mochte sein, daß der Junge auf diesem Wege besser an die Sache heranzuführen war.

Zu der Zeit besaß die Firma B. Eisenberg & Sohn ein Automobil, Marke Benz, gekauft in einem reputierlichen Hause und chauffiert von Herrn Herzig, der zu dem Zweck fest angestellt war; mit der einen Hand bediente dieser Gangschaltung und Handbremse, die beide rechts außen an dem grau lackierten Wagen montiert waren, mit der anderen hielt er das Steuerrad, und hatte doch irgendwie eine Hand übrig, um die Richtung anzuzeigen, wenn er abzubiegen plante.

Herr Herzig war auch gerne bereit, dem Sohn des Chefs beizubringen, wie und warum so ein Wagen lief und was zu tun war, um ihn anfahren zu lassen und in Fahrt zu halten, aber der junge Flieg besaß kein Talent für technische Dinge und gefährdete nur, sobald er am Steuer saß, seinen Lehrer und sich selbst, ganz zu schweigen von dem teuren Auto; noch in der amerikanischen Armee wird der Soldat S. H. Kupplung, Gashebel und Bremspedal des ihm anvertrauten Jeeps durcheinanderbringen, ein höchst unamerikanisches Verhalten.

In Niederdorf herrschte immer noch Herr Oertel; der Betrieb war durch einen Anbau vergrößert und mit zusätzlichen Maschinen ausgestattet worden, an denen die Arbeiter hin- und herliefen und bald hier, bald dort hantierten. Dabei warfen sie gelegentlich einen Blick auf den Sohn des Chefs, dem Herr Oertel Erklärungen und Hinweise zu geben suchte: der Junge schien nicht sehr aufmerksam hinzuhören, warum sollte er auch, der würde nie mit seiner Hände Arbeit sein Brot zu verdienen haben.

In Wirklichkeit war dessen Kopf voll wirrer Gefühle und Gedanken, die sich wenigstens teilweise nachvollziehen lassen, denn sie waren die Keimzellen von einigem, was in den Büchern des S. H. zutage treten sollte.

Da war zunächst etwas wie schlechtes Gewissen: diese also schufen die Werte, dachte der Junge, an denen er, ohne ein überzeugenderes Recht zu besitzen als das seiner Geburt, teilhaben durfte; aus ihrer Haut, ihren Knochen kam alles. Dabei sahen sie blaß aus und die meisten auch abgehärmt und gestatteten sich keine überflüssige Bewegung, keine Verschnaufpause; sie stünden, erwähnte Herr Oertel, im Akkord, und nahm an, sein junger Begleiter werde schon wissen, was das sei; und der ahnte es zumindest. Dann fügte Herr Oertel hinzu, so schlecht ginge es den Leuten gar nicht, fast jeder von ihnen hätte sein Stückchen Land, oder einen Garten, auf dem er ein gut Teil dessen anbaute, was auf den Tisch kam, und Karnickel züchteten sie alle. Der Lohn, den der Vater zahlte, schloß der Sohn, reichte also nicht hin zum Leben, und suchte auf den Gesichtern dieser Menschen zu lesen, was in ihnen vorging. Die Gesichter waren in der Mehrzahl stumpf, schicksalsergeben, beinahe gelangweilt; aber einige hatten etwas in sich Ruhendes, das von einer inneren Kraft zu zeugen schien, deren Quelle ihm fremd war. Mit diesen Leuten hätte er sich gerne unterhalten und ihnen erzählt, wie es um ihn bestellt war; aber Herr Oertel tippte ihm auf die Schulter: weiter, junger Herr.