3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

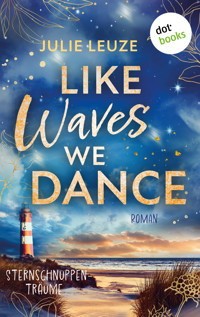

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nebelverhangene Wälder, einsame Strände und weiter Himmel – hierher zieht es Jana, nachdem sie in ihrem verletzlichsten Moment nur auf Grausamkeit stieß. Bei ihrem Onkel, der in der kanadischen Wildnis Wölfe und Bären erforscht, hofft sie, endlich vergessen zu können. Aber dann kehrt ihr Onkel von einem seiner Ausflüge nicht zurück – und stattdessen taucht plötzlich ein verletzter jungen Mann vor der Hütte auf. Luke ist ebenso charmant wie arrogant, doch Jana ist auf ihn angewiesen, denn nur gemeinsam können sie ihren Weg zurück in die Zivilisation finden, bevor der Winter hereinbricht und ein Überleben in der Wildnis unmöglich macht. Seltsamerweise fühlt Jana sich mit Luke schon bald so frei wie nie zuvor – doch ihr Herz an ihn zu verlieren, birgt die größte Gefahr. Denn auch er versteckt ein Geheimnis … Für Fans von Bianca Iosivoni und Carina Schnell: Der gefühlvolle Young-Adult-Roman ist bereits unter dem Titel »Das Glück an meinen Fingerspitzen« erschienen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 291

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über dieses Buch:

Nebelverhangene Wälder, einsame Strände und weiter Himmel – hierher zieht es Jana, nachdem sie in ihrem verletzlichsten Moment nur auf Grausamkeit stieß. Bei ihrem Onkel, der in der kanadischen Wildnis Wölfe und Bären erforscht, hofft sie, endlich vergessen zu können. Aber dann kehrt ihr Onkel von einem seiner Ausflüge nicht zurück – und stattdessen taucht plötzlich ein verletzter jungen Mann vor der Hütte auf. Luke ist ebenso charmant wie arrogant, doch Jana ist auf ihn angewiesen, denn nur gemeinsam können sie ihren Weg zurück in die Zivilisation finden, bevor der Winter hereinbricht und ein Überleben in der Wildnis unmöglich macht. Seltsamerweise fühlt Jana sich mit Luke schon bald so frei wie nie zuvor – doch ihr Herz an ihn zu verlieren, birgt die größte Gefahr. Denn auch er versteckt ein Geheimnis …

Über die Autorin:

Julie Leuze, geboren 1974, studierte Politikwissenschaften und Neuere Geschichte in Konstanz und Tübingen, bevor sie sich dem Journalismus zuwandte. Mittlerweile widmet sie sich ganz dem Schreiben von Romanen für Erwachsene, Young Adults und Kinder. Ihr Roman »Der Geschmack von Sommerregen« wurde 2014 als bester deutschsprachiger Liebesroman durch den Delia-Preis ausgezeichnet. Julie Leuze lebt mit ihrer Familie in Stuttgart.

Mehr zur Autorin: www.julie-leuze.com

Bei dotbooks veröffentlichte Julie Leuze auch ihren historischen Liebesroman »Regency Dance – Einladung zum Ball« sowie ihre Young-Romance-Romane »Dreams like the Ocean – Herzmuschelsommer«, »Like Storms We Collide – Der Geschmack von Sommerregen« und »Like Waves We Dance – Sternschnuppenträume«.

***

eBook-Neuausgabe Oktober 2024

Dieses Buch erschien bereits 2021 unter dem Titel »Das Glück an meinen Fingerspitzen« bei 26|books

Copyright © der Originalausgabe 2021 26|books, Bert-Brecht-Weg 13, 71549 Auenwald

Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)

ISBN 978-3-98952-272-5

***

dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Julie Leuze

Only the Stars Between Us – Das Glück an meinen Fingerspitzen

Roman

dotbooks.

Kapitel 1Jana

So also fühlt es sich an, aus der vertrauten Welt in eine völlig fremde zu reisen.

Wobei: vertraute Welt? Das klingt nach Geborgenheit, Sicherheit und Zugehörigkeit.

Und somit nach all dem, was ich verloren habe.

Schon seltsam, schießt es mir durch den Kopf, als ich am Hafen in das Motorboot steige, das auf den stahlgrauen Wellen des Pazifiks schaukelt. Da sind mein Onkel und ich unterwegs zu einer rauen, menschenleeren Insel, auf die mich vor einem Jahr keine zehn Pferde gebracht hätten, doch anstatt zu protestieren, kann ich es kaum erwarten.

Keine verstohlenen Blicke mehr. Kein dreistes Anstarren. Kein Tuscheln. Auf der Insel kann ich mein silberblondes Haar endlich wieder offen tragen, anstatt es zu einem unauffälligen Dutt zu zwirbeln. Die große Sonnenbrille, die in den letzten Monaten zu meinem ständigen Begleiter geworden ist, kann ich in der Tasche stecken lassen. Und die Paranoia …

Die Paranoia, die mich bisher fest im Griff hatte, wird mir hoffentlich nicht aus der bunten, lauten Welt der Menschen in die nebelverhangene Wildnis folgen. Ich werde frei sein!

Oder zumindest ein bisschen freier. Auch wenn ich dafür eine Insel voller großer Raubtiere in Kauf nehmen muss, und das ohne ein ernstzunehmendes Verteidigungsmittel. Mehr als ein Bärenspray mitzunehmen, hält mein Onkel nämlich nicht für nötig.

Aber da muss ich ihm wohl vertrauen. Schließlich ist Onkel Richard Forscher und nicht zum ersten Mal auf »seiner« Insel, während ich zwar seit ein paar Wochen das Abi in der Tasche habe –, doch meine Erfahrungen mit Tieren beschränken sich auf das Biologiebuch, Stechmücken und den Nachbarshund. Bären kenne ich lediglich als Kuscheltiere, Wölfe aus Dokus, Pumas aus dem Zoo und Elche von der Weihnachtsdekoration.

Noch nie in meinem Leben war ich, Jana Kron, deutsches Stadtkind durch und durch, abseits der Zivilisation unterwegs.

Und schon gar nicht dermaßen weit abseits! Campbell Island, wo wir gerade das Motorboot besteigen, liegt bereits im Nirgendwo, und bis zur Insel brauchen wir noch mindestens drei Stunden. Was bedeutet, dass ich insgesamt eine geschlagene Zweitagesreise von Deutschland entfernt sein werde.

Von meinem Elternhaus. Von meiner ehemaligen Schule. Von Carmen und meinen anderen Freundinnen, von heißen Duschen, elektrischem Licht, Coffee-to-go und Internet …

Bei dieser Vorstellung atme ich auf.

Onkel Richard streicht sich über das kurzgeschorene dunkle Haar.

»Bereit, Jana?«, fragt er und lächelt mir aufmunternd zu.

Ich blicke über den Pazifik. Kalt, tief und ungezähmt breitet er sich vor uns aus.

Leise sage ich: »Bereit.«

Kapitel 2Luke

»Schatz, hast du dich von deiner Schwester verabschiedet?«, fragt meine Mutter, und ihre Augen irren von meinem Gepäck über ihre Armbanduhr bis hin zum Telefontischchen, auf dem die neuesten Tabletten liegen.

Ich spare mir eine Antwort. Denn wann habe ich mich jemals nicht von meiner kleinen Schwester verabschiedet, vor allem in den letzten drei Jahren?

»Gut«, sagt Mom, der mein Schweigen ausreicht. »Ich muss dann los. Emily hat heute … «

»Schon gut«, unterbreche ich sie, denn es ist nicht nötig, mir aufzuzählen, was alles ansteht; ich weiß es sowieso. Und ich weiß auch, dass Emily absolut keine Lust darauf hat.

Meine Mutter schenkt mir ein zerstreutes Lächeln, bevor sie in den Flur läuft, sich Handtasche und Autoschlüssel greift und nach meiner Schwester ruft. Einmal. Dann ein zweites und beinahe flehend ein drittes Mal.

Bevor sie ein viertes Mal rufen kann, werfe ich mir meinen Rucksack über die Schulter, schnappe mir die Tüte mit meinen neuesten Errungenschaften und verlasse das Haus. Ich werde ein paar Wochen lang fort sein, doch ich werfe keinen Blick zurück, als ich durch den vernachlässigten Garten zum Tor stapfe und auf die Straße trete.

Langsam hebt sich meine Stimmung, während ich an den Holzhäusern der Nachbarn vorbeigehe, an der weißgestrichenen kleinen Kirche, an Zoe’s Café und am Supermarkt, hinter dem sich Douglasien und Hemlocktannen erheben und in der Ferne die Küstenberge. Schon habe ich das Dorf verlassen – zweihundertfünfzig Einwohner können sich beim besten Willen nicht sehr weit ausbreiten – und biege in den Trampelpfad ein, der mich durch den Wald zum Fluss bringt. Wo mein Kanu auf mich wartet.

Und mein Freund Doug.

Mit dem Rücken zu mir steht er auf dem behelfsmäßigen Steg, den wir im letzten Sommer zusammen gebaut haben. Seine glatten schwarzen Haare sind zu einem Zopf zusammengebunden, und er trägt sein Lieblings-T-Shirt, ein ausgewaschenes Ding in Hellrot, auf dem ein stilisierter Otter prangt. Als Doug mich kommen hört, wendet er sich zu mir um.

»Hey, Luke. Ich dachte, ich sag noch mal richtig Tschüs. Falls du tödlich verunglückst oder so.«

Ich muss grinsen. »Du bist immer so aufbauend.«

»Man tut, was man kann«, sagt Doug und boxt mich freundschaftlich gegen die Schulter.

Mein Kanu ist am Steg befestigt. Ich greife mir die Leine, ziehe das Kanu auf den Kiesstrand und verstaue meinen Rucksack darin. Dann hole ich Halterung, Panzerband und Gurt aus der Plastiktüte.

»Diesmal werde ich die Action-Cam nicht am Helm anbringen, sondern am Kanu«, erkläre ich und mache mich am Bug zu schaffen. »Das wird im Wildwasser und in den Stromschnellen sensationell gute Aufnahmen geben! Aber ich will die Cam natürlich nicht gleich in der ersten Welle verlieren, und deshalb … «

» … sicherst du sie mit Gurt und Panzerband doppelt und dreifach. Verstehe.« Doug runzelt die Stirn. »Trotzdem ganz schön riskant. Ich meine, wie viel hat die Cam noch mal gekostet?«

Es ist eine rhetorische Frage, denn wir haben die Cam zusammen ausgesucht, und Doug weiß ganz genau, dass sie sehr viel gekostet hat. Zu viel für mich, eigentlich.

»No risk, no fun.« Ich zurre die Halterung fest. »Das werden geniale Videos, du wirst schon sehen! Das lohnt sich. Ach, und Doug … «

»Hm?«

Ich atme tief durch. »Wegen Emily. Es ist wieder schlimmer im Moment. Deshalb wäre es toll, wenn du … also, nur falls du Zeit hättest … «

»Mach dir keine Sorgen«, unterbricht er mich. »Ich hol sie schon ab und zu raus! Du weißt doch: Sie ist auch meine kleine Schwester.«

»Ja, ich weiß.« Ich lächele schief. »Danke, Mann.«

Doug ist ein Angehöriger der First Nations, Emily und ich sind das, was man unter »weiß« versteht; blutsverwandt sind wir also definitiv nicht. Trotzdem fühlen wir drei uns wie Geschwister.

Weil wir uns schon so ewig kennen.

Und weil Doug meine kleine Schwester damals gegen diesen Bärenjäger-Touristen verteidigt hat.

Es war im Sommer vor zwölf Jahren, als der Kerl behauptete, meine erst vierjährige Schwester hätte ihm das Portemonnaie geklaut. Dabei war es ihm einfach aus der Hosentasche gerutscht und Emily hatte es aufgehoben, um es ihm wiederzugeben. Doch das glaubte der Kerl ihr nicht, und er stauchte Emily zusammen. Bis dem sechsjährigen Doug, der die ganze Szene beobachtet hatte, der Kragen platzte. Beherzt stellte er sich zwischen meine Schwester und den Touri und erklärte, dass es sehr, sehr böse sei, kleinen Mädchen Angst zu machen.

Woraufhin der wutentbrannte Jäger dem armen Doug eine klebte.

Aber Doug fing nicht an zu heulen. Stattdessen starrte er dem Touri in die Augen und sagte ruhig: »Wissen Sie was, Sir? Mein Dad ist der Polizist hier im Dorf. Und Leute, die Kinder schlagen, mag mein Dad überhaupt nicht!«

Das mit dem Dorfpolizisten war natürlich gelogen. In Wirklichkeit ist Dougs Vater nämlich der Geschäftsleiter unseres Supermarkts. Aber Doug blickte so selbstbewusst zu dem Touri hoch, dass der sich murrend davonmachte, nicht ohne zum Abschied »Dreckiges Indianerbalg!« in Dougs Richtung zu knurren.

Danach begleitete Doug Emily nach Hause, wo meine Schwester ihn schnurstracks in mein Zimmer führte, in dem ich gerade nichtsahnend ein Puzzle legte. Mit leuchtenden Augen und dramatischer Stimme verkündete Emily: »Luke! Der Junge hat mich gerettet!« Und als ich den Kopf hob und Doug misstrauisch musterte, erzählte meine Schwester mir alles haarklein.

Ich musste zugeben, dass Doug mich als Beschützer meiner kleinen Schwester echt gut vertreten hatte, und dann fand Doug auch noch ein Puzzleteil, nach dem ich schon ewig gesucht hatte. Nur wenige Minuten später hockten wir zu dritt auf dem Boden und puzzelten, redeten und lachten, und es fühlte sich an, als wären wir seit jeher Freunde gewesen, mehr noch: als wären Emily und ich erst jetzt, wo Doug zu uns gestoßen war, als Geschwister wirklich komplett.

Dieses merkwürdige Gefühl hat sich all die Jahre über gehalten. Doug und ich sind Freunde und Brüder, und Emily ist unsere kleine Schwester.

Was es mir jetzt ein bisschen leichter macht, für ein paar Wochen abzuhauen. Doug bleibt hier – deshalb kann ich gehen.

Und ich brauche das so dringend: allem eine Zeitlang den Rücken zu kehren, Luft zu holen, weg zu sein.

Denn es gibt hier ja nicht nur Emily und die ganzen Sorgen, die mit ihr zusammenhängen.

Sondern auch Caroline.

Ich seufze.

Unwillkürlich denke ich an Carolines traurigen Blick, als sie mich gestern zum Abschied geküsst hat, und ich reibe mir über die Augen, als könne ich die Erinnerung damit fortwischen. Was natürlich nicht funktioniert. Die Erinnerung bleibt, ebenso wie das Bild, das mich verfolgt, seit …

Ich mahle mit dem Kiefer. Dränge meine Freundin, meine Schwester, meine verzettelte Mutter und meinen hilflosen Vater entschlossen aus meinen Gedanken und konzentriere mich stattdessen auf das Abenteuer.

Die Wildnis ruft.

Kapitel 3Jana

Das Boot schaukelt hin und her. Seit einer Woche bin ich nun schon in Kanada, und drei volle Wochen habe ich noch vor mir. Dass ich diese drei Wochen mit Richard auf seiner Insel verbringen werde, im Herzen des nordischen Regenwalds, war so allerdings nicht geplant. Eigentlich hätte ich in der Stadt bleiben sollen, im fröhlichen, sonnigen Victoria. Aber es kam anders, wie so vieles in diesem Jahr.

Okay: wie alles in diesem Jahr.

Abi machen und ausgelassen feiern, mit Carmen die Nächte durchquatschen, mich aufs Studium freuen: So hätten die letzten Monate ablaufen sollen.

Abi machen und mich in meinem Zimmer verkriechen, wochenlang dort drin bleiben und von meinen verzweifelten Eltern schließlich nach Kanada geschickt werden, zu Mamas jüngerem Bruder und seiner Frau Grace: So lief es tatsächlich ab.

Und deshalb bin ich hier.

Ich kneife die Augen zusammen und blicke zurück. Campbell Island ist nur noch schemenhaft zu erkennen. Um unser Boot herum wogt der Pazifik, und ich spüre, wie die Angst in mir aufsteigt.

Diese Scheiß-Angst.

Wird sie mich jetzt mein Leben lang begleiten, nur weil mir diese eine, verfluchte Sache passiert ist? Ich schlucke und drehe mich wieder um, schaue zu Onkel Richard, der ruhig und sicher das Boot navigiert. Sofort fühle ich mich ein bisschen besser. Denn Richard ist nun wirklich nicht gefährlich. Und vor dem Pazifik muss ich auch keine Angst haben.

Da gibt es wirklich anderes, vor dem man sich fürchten kann.

Obwohl ich es normalerweise hasse, wenn meine Eltern Dinge über meinen Kopf hinweg entscheiden, sperrte ich mich nicht gegen ihren Entschluss, mich nach Kanada zu schicken, damit ich »mal ein wenig Abstand bekomme«, wie sie es ausdrückten. Zum einen besaß ich gar nicht die Kraft, mich zu wehren. Zum anderen, und das gab den Ausschlag für meine Fügsamkeit, habe ich meinen Onkel und meine Tante wirklich gern. Der Entfernung geschuldet sehe ich die beiden nicht oft, aber wenn wir uns sehen, ist es immer nett. Dass Richard und Grace nur Englisch sprechen, ist auch kein Problem, denn ich bin zwar in Deutschland geboren, dank meiner kanadischen Mutter aber zweisprachig aufgewachsen.

Mein Onkel und meine Tante sind Wissenschaftler. Sie arbeiten als Biologen an der Universität von Victoria, und es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass ihr Beruf ihr Leben ist. Unermüdlich erforschen Richard und Grace die Natur an der Westküste British Columbias – den Great Bear Rainforest, der auch »Amazonasgebiet des Nordens« genannt wird, weil er die unzähligen wilden Pazifikinseln vor der Küste miteinschließt. Richard und Grace sind regelrecht besessen: von der nebeligen Schönheit der Urwälder, die das Land zwischen Küstenbergen und Pazifik bedecken. Von dem blaugrünen Labyrinth aus Meerengen und schroffen Inseln, das der wild zerklüfteten Küste vorgelagert ist. Salzwasser und Lachsflüsse, Wale und Berglöwen, tiefe Fjorde und schwindelerregend hohe Nadelbäume – das ist das Universum meiner Tante und meines Onkels. Und obwohl sie bisher die meiste Zeit zwischen Universitätsmauern verbracht haben, im Labor und im Hörsaal, ist es seit Jahren ihr sehnlichster Wunsch, gemeinsam auf einer wilden Insel zu leben und die Raubtierpopulationen zu erforschen. Und sie wurden fündig: Nordwestlich von Campbell Island, im Herzen des Great Bear Rainforest, stießen sie bei einer Erkundungsfahrt mit dem Boot auf eine abgeschiedene Pazifikinsel. Sie ist gut zwanzig Kilometer lang und im Schnitt sieben Kilometer breit, durchzogen von mehreren Flüsschen, mit Hinweisen auf die Anwesenheit von Wölfen und Bären. Richards und Grace’ Urteil lautete einhellig: perfekt! Das alles haben sie mir gleich an meinem ersten Abend hier erzählt. Sobald wie möglich würden sie ganz auf die Insel übersiedeln, erklärte Grace. Zwar würden sie nicht das ganze Jahr über dort leben, aber doch den größten Teil, sommers wie winters. Ich fragte sie, ob sie die wilde Natur dort mit ihrer dauernden Anwesenheit denn nicht verändern würden, woraufhin Grace leicht zusammenzuckte. Sie versicherte mir, dass sie und Richard sich so rücksichtsvoll verhalten wollten wie nur möglich. Denn sie seien zwar Vollblut-Forscher und stellten die Wissenschaft über alles, aber Tiere und Pflanzen, so viel sei sicher, seien trotzdem ihre ganz große Liebe.

Manchmal, fügte Richard bedauernd hinzu, müsste im Dienste der Wissenschaft eben das eine oder andere kleine Opfer gebracht werden.

Daraufhin seufzte Grace.

Dass Grace und Richard die Natur, die sie erforschen, wirklich lieben, glaube ich ihnen aufs Wort. Sobald sie auf ihre Insel zu sprechen kommen, werden die beiden nämlich aufgeregt wie Kinder. Und sie kommen ständig darauf zu sprechen. Seit meiner Ankunft vor einer Woche reden sie praktisch von nichts anderem. Vielleicht auch, weil ich sie gebeten habe, mich mit der anderen Sache – der Sache, die über mir schwebt wie eine schwarze Wolke – in Ruhe zu lassen. Ich quatsche gerne bis zum Erbrechen über diese Insel. Aber nicht über das, was im Frühling passiert ist. Denn wenn ich einfach so tue, als sei nie etwas geschehen … dann schaffe ich es vielleicht doch noch, über all das hinwegzukommen. Wieder normal zu werden. Anderen offen in die Augen blicken zu können. Nicht mehr ständig die vergifteten Worte zu denken: Du auch? Ja, ganz bestimmt.

Du auch.

Leider muss ich zugeben, dass ich auf meinem Weg zur Normalität bisher nicht sehr weit gekommen bin. Obwohl ich schon seit einer Woche in Kanada bin und Victoria achttausend Kilometer von zu Hause entfernt ist, scheint das immer noch nicht weit genug zu sein. Entspannt habe ich mich in den letzten Tagen jedenfalls kein bisschen.

Denn auch in Victoria laufen ja Menschen herum, blicken die Mädchen mich neugierig an, lächeln die Jungs, glotzen die Männer. Auch in Victoria gibt es Geschäfte, Internetcafés und Drogeriemärkte, genau wie in Deutschland. Und so kam es gleich in den ersten Tagen, wie es kommen musste: Die vielen Menschen um mich herum wurden mir zu viel und ich tickte aus.

Bei einem Stadtbummel mit Tante Grace passierte es. Inmitten der hübschen, englisch anmutenden Innenstadt, zwischen Blumenschmuck und historischen Häusern, fing mein Herz an zu rasen, die Straßenlaternen neigten sich, der Asphalt schwankte … kurz, ich bekam einen ausgewachsenen Panikanfall. Wimmernd sank ich auf einer Bank zusammen, schlug mir die Hände vors Gesicht, zitterte wie Espenlaub, und erst nach viel gutem Zureden von Seiten meiner Tante schaffte ich es, mich so weit zu fangen, dass ich die Menschen um mich herum ignorieren und mit Grace nach Hause gehen konnte.

An jenem Abend war ich sehr deprimiert.

Und Richard und Grace offensichtlich sehr besorgt, denn schon am nächsten Tag machten sie mir einen Vorschlag.

***

Es war beim Mittagessen in einem Café in der Nähe der Uni, als Richard wie nebenbei sagte: »Eigentlich könnten wir beide zur Insel fahren, Jana.«

»Zur Insel?« Ich hob die Brauen. »Zu eurer Insel?«

»Warum nicht?« Mein Onkel lächelte. »Ganz weit weg sein. Der Zivilisation den Rücken kehren. Abseits der Menschen zur Ruhe kommen. Vielleicht ist es ja genau das, was du mal brauchst!«

»Aber … müsst ihr denn nicht arbeiten?«, fragte ich verdattert. »Ich meine hier, an der Uni. Euer Inselprojekt hat doch noch gar nicht angefangen, oder?«

Grace faltete die Hände auf dem Tisch. »Was mich betrifft, hast du recht. Tatsächlich muss ich erst noch meine aktuelle Arbeit abschließen, vorher kann ich mich leider gar nicht um unsere Insel kümmern. Aber Richard steht in den Startlöchern. Er ist schon ganz ungeduldig, nicht wahr, Liebling?«

»Oh ja. Von mir aus könnte es jederzeit losgehen«, bestätigte mein Onkel.

Ich runzelte die Stirn. »Verstehe ich das richtig, Tante Grace: Du stehst eigentlich total unter Zeitdruck, weil du endlich mit deiner aktuellen Arbeit fertig werden willst? Und du, Onkel Richard, wärst viel lieber schon auf der Insel als hier in Victoria?«

Beide nickten.

»Aber warum habt ihr dann nicht einfach nein gesagt, als meine Eltern mich zu euch schicken wollten?«, fragte ich verständnislos. »Offensichtlich ist der Zeitpunkt für meinen Besuch doch super ungünstig!«

Weder Grace und Richard antworteten mir. Stattdessen blickten sie verlegen auf ihre Teller.

Und da begriff ich.

»Sie haben euch erzählt, dass ich zu Hause durchdrehe«, sagte ich leise. »Dass sie nicht weiterwissen. Dass es nicht besser wird, sondern immer schlimmer. Deshalb habt ihr euch nicht getraut, nein zu sagen. War es so?«

»Ähm. So direkt haben deine Eltern es nicht … «

»Bitte, Jana, du sollst nicht denken, dass du … dass wir … «

Sie verstummten.

Und eigentlich wollte ich ihre Beschönigungen auch gar nicht hören. Ich wusste ja selbst, wie bekloppt ich geworden war. Nicht durch eigene Schuld, immerhin. Aber das nützte mir auch nicht viel.

»Einverstanden«, sagte ich rau. »Fahren wir zur Insel.«

Grace legte ihre Hand auf meine und drückte sie, und ich zwang mich zu einem Lächeln.

Vielleicht war es ja wirklich eine ganz gute Idee. Wenn wir fuhren, konnte Grace sich kopfüber in die Arbeit stürzen, ohne sich um mich kümmern zu müssen. Richard könnte das Inselprojekt starten. Und ich selbst würde, wenn meine Tante und mein Onkel recht behielten, dort draußen im Nirgendwo ein klein wenig zur Ruhe kommen.

Keine Menschen, flüsterte es sehnsüchtig in mir. Keine Menschen!

Ich stellte es mir vor – nur mein Onkel, die Natur und ich – und plötzlich war mein Lächeln echt.

Eine heftige Windböe zaust mein Haar und bringt mich zurück in die Gegenwart.

»Dieser Geisterbär«, rufe ich meinem Onkel zu. »Gibt es den eigentlich wirklich?«

Gestern Abend habe ich Richard und Grace nämlich über den Geisterbären sprechen hören. Ich war jedoch zu müde gewesen, um nachzufragen; das Packen für unseren Wildnis-Trip und die ganze Aufregung hatten mich irgendwie geschafft.

»Aber ja! Er ist extrem selten, eine genetische Laune der Natur«, ruft Richard vom Steuerrad aus zurück.

»Und warum heißt der so?«, hake ich nach.

Bei solchen Fragen ist Richard ganz in seinem Element, und mein Interesse freut ihn sichtlich. Er lächelt breit.

»Weil der Geisterbär ein weißes bis cremefarbenes Fell hat, obwohl er eine Unterart des Schwarzbären ist«, erklärt er mir. »Man nennt ihn auch Kermode- oder Spirit-Bär. Für die Menschen hier ist er sowas wie eine lebende Legende. Es gibt nur wenige hundert Exemplare dieser weißen Schwarzbären, und sie leben nirgendwo sonst auf der Welt. Nur im Great Bear Rainforest – dem Regenwald des großen Bären!«

Feierlich deutet mein Onkel auf die dicht bewaldete Küste zu unserer Rechten.

Sie versinkt in grauen Schleiern, genau wie die vielen kleinen und größeren Inseln zu unserer Linken. Ob die Augustsonne heute wohl noch einmal hervorkommen wird? Ich blinzele in die schweren Wolken. Die sehen nicht so aus, als wollten sie sich in absehbarer Zeit verziehen. Aber was beschwere ich mich, so ist das Klima in dieser Gegend Kanadas nun mal: rau und dauerfeucht. Nicht umsonst bezeichnet man die grüne, nasse Welt, in die wir unterwegs sind, als Kaltregenwald.

Vor uns treibt ein mächtiger Baumstamm im Wasser, und mit dem knappen Kommentar: »Guck, Jana, ein Sturmopfer«, lenkt Richard das Boot um das Hindernis herum.

Wie stark müssen die Stürme hier sein, dass sie solche Bäume entwurzeln und ins Meer treiben können? Plötzlich erscheint mir unser Motorboot beunruhigend klein und schutzlos, eine Nussschale auf dem aufgewühlten Ozean. Falls uns etwas passieren sollte … wer würde uns denn dann retten? Sowohl das Festland als auch die Inseln sind nur spärlich besiedelt. Kein Mensch würde uns hier kentern sehen! Zwar gibt es im Urwald ein paar Siedlungen der First Nations – die Bezeichnung Indianer hören die hiesigen Ureinwohner nicht gern –, aber die muss man schon mit der Lupe suchen, und sie sind lediglich per Boot oder Wasserflugzeug zugänglich, wie Richard mir vorhin erzählte. Er sagte auch, dass es hier und dort einsame Blockhäuser gebe, in denen Trapper wohnten, Aussteiger, Sonderlinge. Aber Straßen existieren im Urwald praktisch keine, weder auf den Inseln noch auf dem Festland, und ein Handynetz gibt es schon gar nicht.

Genau danach hatte ich mich ja gesehnt. Eigentlich.

»Alles klar, Jana?«, ruft Richard durch den Wind. »Du siehst so sorgenvoll aus.«

Ein graublauer Brecher wirft sich gegen unser Boot und es schwankt bedenklich hin und her. Ich klammere mich an der Bank fest und fühle, wie aus meinem Gesicht die Farbe weicht. Noch im letzten Sommer hätte ich diese Fahrt genossen. Ich hätte gelacht über ein Mädchen, das mit schreckgeweiteten Augen vor jeder Welle zurückzuckt, das nur an die Gefahr denkt statt an den Reiz des Abenteuers.

Und jetzt bin ich selbst so ein Mädchen. Eines von der Sorte, zu der meine Freundin und ich nie gehören wollten. Und ich kann nichts, aber auch gar nichts dagegen tun.

»Wirklich, Jana, mach dir keine Gedanken«, ruft mein Onkel. »Ich unternehme diese Fahrt nicht zum ersten Mal, ich kann das Meer einschätzen. Alles im grünen Bereich!«

»Weiß ich«, presse ich hervor.

»Komm doch nach vorne, dann müssen wir nicht so schreien, um uns zu unterhalten«, schlägt Richard vor, und ich nehme all meinen Mut zusammen und wanke über das Deck zu ihm.

»So ist es besser.« Mein Onkel lächelt. »Man fühlt sich winzig inmitten dieser grandiosen Natur, nicht wahr? Das kann einen schon mal überwältigen.«

»Och«, sage ich schwach, »na ja.«

»Soll ich dir zur Ablenkung was erzählen? Die Geschichte vom Geisterbären?«, erkundigt sich Richard, und ich nicke dankbar und fühle mich dabei, als sei ich fünf. Aber in diesem Moment ist mir das egal, Hauptsache, ich kriege hier und jetzt – auf dem Pazifik, im Nieselregen, in dieser wackeligen Nussschale von Boot –, keine meiner verfluchten Panikattacken.

Richard steuert mit links. Den rechten Arm legt er um meine Schulter.

»Für die First Nations«, beginnt er, als erzähle er mir eine Gute-Nacht-Geschichte, »war der Geisterbär stets etwas Besonderes. Einige Stämme haben ihre eigenen Sagen, die von seiner Erschaffung berichten. So soll die Welt zu Anfang vollkommen weiß gewesen sein, bedeckt von Schnee und Eis, bis der Rabe herbeigeflogen kam. Er brachte die Farben in die Welt, machte Moos und Bäume grün und die Bären schwarzbraun. Einen von zehn Bären jedoch ließ er weiß. Warum? Manche Stämme sagen, weil er sich selbst an die weiße Welt erinnern wollte; andere glauben, er wollte die Menschen daran erinnern. Damit sie dankbar dafür sind, dass die Welt keine eisige Ödnis mehr ist, sondern grün und fruchtbar und wundervoll.«

»Das ist eine schöne Erklärung«, sage ich, und Richard zwinkert mir zu. Er lässt seinen Arm von meiner Schulter sinken, denn wir wissen beide, die Panikgefahr ist gebannt. Vertrieben von einer uralten Erzählung – über einen Bären, der die Menschen daran erinnert, dankbar zu sein.

Friedlich schweigen wir, und für eine lange Zeit höre ich nichts als das Grollen und Rauschen des Meeres, das Tuckern des Bootsmotors und das Kreischen der Möwen, die über unseren Köpfen den Wind reiten. Wir gelangen stetig weiter nach Norden. Der Nieselregen wird zu Dunst, die Wellen werden flacher, und endlich kann ich mich ungestört in meinen Gedanken verlieren.

Ich bin ziemlich gespannt auf Richards und Grace’ Insel. Als ihr Projekt bewilligt wurde, haben sie sich dort ein kleines Blockhaus bauen lassen, von drei handwerklich begabten Männern vom Festland. Ein paar Möbel haben die Männer ihnen ebenfalls gezimmert, das hat Richard mir vorhin erzählt; nur Betten gebe es noch keine.

»Das glaubt mir echt niemand, wenn ich nach Hause komme«, platze ich heraus. »Dass man hier einfach so Zedern fällt und sich ein Blockhaus und Möbel daraus baut. Und dass es noch Menschen gibt, die freiwillig ohne Waschmaschine leben, ohne Telefon, ohne Zentralheizung … «

»In unserem Fall geht es ja nicht anders, zumindest vorerst.« Mein Onkel zuckt mit den Schultern. »Aber es stimmt schon, die meisten, die sich so weit herauswagen, verzichten freiwillig auf solchen Luxus. Sie sind zivilisationsmüde und möchten ein ursprünglicheres Dasein führen – oder das, was sie dafür halten.«

»Kennst du viele solcher Leute?«

»Einige. Doch nur die wenigsten schaffen es, so ein Leben länger als ein paar Jahre zu führen. Fast alle geben irgendwann auf und kehren in die Welt der Menschen zurück. Wir sind nun einmal soziale Wesen, nicht wahr? Für die absolute Einsamkeit sind wir auf Dauer nicht geschaffen.

Ich sage nichts.

Richard wirft mir einen Seitenblick zu. »Übrigens, hatte ich erwähnt, dass es auf unserer Insel ein Aussteiger-Pärchen gibt?«

»Nein.« Überrascht sehe ich ihn an. »Auf eurer Insel wohnen Menschen? Ich dachte, sie sei ganz und gar unbewohnt.«

»Ist sie ja auch. Beinahe. Bis auf Mr und Mrs Robinson eben«, sagt mein Onkel. »Sie heißen natürlich anders, Grace und ich nennen sie bloß so. Wir haben sie kennengelernt, als wir die Insel zum ersten Mal mit dem Boot umrundet haben. Die Robinsons leben in einer Hütte an der Nordspitze, während unser Blockhaus an der Südspitze liegt.«

Ich runzele die Stirn. »Stören diese Leute euch denn nicht? Ihr wolltet doch ein völlig unberührtes Ökosystem erforschen.«

»Ach was, es ist immer noch unberührt genug, viel unberührter als die meisten Orte auf der Erde. Die Robinsons wohnen zwanzig Kilometer Luftlinie von unserem Blockhaus entfernt, von denen kriegen wir gar nichts mit. Und weil die beiden immer nah bei ihrer Hütte bleiben – sie sagen, das genüge ihnen –, stören sie auch die wilden Tiere nicht.« Richard schmunzelt. »Grace und ich vermuten, dass die Robinsons einfach Angst vor den Wölfen und Bären haben und sich deshalb nicht in den Wald trauen. Eigentlich sind die beiden nämlich Stadtmenschen, sie kommen aus Vancouver. Arbeiten in kreativen Berufen von der Insel aus. Ab und zu fordern sie per Funk ein Wasserflugzeug an, das sie nach Hause bringt, wo sie ihre Auftraggeber treffen und Großeinkauf machen können.«

Wir schweigen für ein paar Minuten, bis Richard in den Dunst weist. »Gleich sind wir da, Jana. Schau!«

Erste Konturen schälen sich aus dem Graublau.

Da vorne ist sie – unsere Insel!

Kapitel 4Luke

Ich liebe die Wildnis.

Gemächlich gleitet mein Kanu auf dem breiten Fluss dahin. Eine vollkommene Stille liegt über Wasser und Wald, über den unsichtbaren Tieren und sogar über mir, dem einzigen Menschen in dieser vollkommenen, beinahe mystischen Landschaft, in der sich alle Sorgen verflüchtigen. Es ist, als gönne die Welt sich und mir eine nebelige Atempause.

Ich verziehe das Gesicht, peinlich berührt von mir selbst. Irre, was einem so an pseudo-poetischen Sentimentalitäten durch den Sinn geht, wenn man ganz allein mit sich ist.

Nicht einmal die Cam habe ich eingeschaltet. Dieser erste Nachmittag gehört nur mir.

Weshalb es mich ziemlich nervt, dass sich bereits an der nächsten Flussbiegung Emily in meine Gedanken schleicht, und das bloß, weil ich an einem Sandstrand vorbeifahre. Er ist nicht breit und nur ein paar Schritte lang; im Herbst, wenn der Regen den Fluss anschwellen lässt, verschwindet dieser Strand wahrscheinlich ganz. Aber jetzt sieht er genauso aus wie die seichte Stelle, an der Doug und ich meiner Schwester vor vielen Jahren das Schwimmen beibringen wollten.

***

Es war ein flirrend heißer Tag im Hochsommer. Wir Jungs waren sieben, Emily gerade fünf, und unsere Methode war denkbar rüde: Doug nahm meine Schwester auf den Arm und schleppte sie in den Fluss, wo er sie einfach losließ. Ich stand einige Meter stromabwärts im Wasser und wartete auf sie.

Die Strömung an jener Stelle war schwach und nicht gefährlich, doch das Wasser war verflucht kalt. Doch statt sich zu weigern oder zu heulen, biss Emily die Zähne zusammen und bemühte sich, wie ein Welpe von Doug zu mir zu paddeln. Was manchmal klappte.

Und ziemlich oft schiefging.

Aber Doug und ich passten auf Emily auf. Jedes Mal, wenn sie untertauchte, hechtete ich auf sie zu und riss sie wieder über Wasser, und dann hustete sie und hielt sich mit ihren eiskalten Ärmchen an mir fest, bevor sie entschlossen durch die nassen, rotbraunen Locken blinzelte und forderte: »Noch mal!«

Also brachte ich sie zurück zu Doug, und das Ganze fing von vorne an.

Schwimmen lernte meine Schwester an jenem Sommertag nicht. Ich aber lernte, dass Emily mir absolut vertraute. Wenn sie sich an meine schmalen Kinderschultern klammerte, war ich ihr ganzer Halt, ihr buchstäblicher Fels in der Brandung, und in ihren braunen Augen leuchtete ein tiefer, unverbrüchlicher Glaube: Niemals würde ihr großer Bruder zulassen, dass ihr etwas Schlimmes passierte – er würde sie beschützen, vor allem und jedem, im Fluss, im Dorf und überall sonst.

***

Ich habe einen bitteren Geschmack im Mund. Meine Schultern sind inzwischen breit, mein Körper ist sportlich und stark, doch beschützen konnte ich Emily weit besser, als ich noch ein dürrer Siebenjähriger war. Und obwohl ich weiß, dass ich nichts dafür kann, ist das ein echt beschissenes Gefühl.

Der Nachmittag hat seine Unschuld verloren, die Atempause ist vorbei, noch ehe sie richtig begonnen hat. Vor mir stößt ein Weißkopfseeadler ins Wasser. Er krallt sich blitzschnell einen Fisch, schwingt sich mit seiner zappelnden Beute sofort wieder in die Lüfte, und ich blicke ihm nach. Kämpfen und siegen – das ist es, was uns bleibt.

Ich packe das Doppelpaddel fester, ziehe es kräftig durchs Wasser und mache Tempo.

Kapitel 5Jana

In einigem Abstand von der Insel stoppt Richard das Motorboot. Er greift nach einer Leine, macht sie an einer orangefarbenen Boje fest und erklärt mir dabei, dass er diese Boje bei seinem letzten Besuch hier ausgebracht habe.

»So muss ich nicht jedes Mal den Anker auswerfen, und außerdem hält das Boot an der Boje sicherer.« Lächelnd fügt er hinzu: »Ab jetzt geht es mit dem Kanu weiter!«

Das hatte ich befürchtet.

»Können wir nicht mit dem Motorboot bis zum Strand fahren?«, frage ich ohne große Hoffnung. »Ich meine, es ist doch noch ziemlich weit bis zur Insel … und wenn das Kanu umkippt … «

Ich weiß, dass ich mich wie eine Prinzessin benehme, und das finde ich ja selbst ätzend. Aber die Panik lauert bereits wieder am Rande meines Bewusstseins, möchte mich überfallen und überschwemmen, bis mir Hören und Sehen vergeht. Und ich habe in den letzten Monaten schmerzlich gelernt, diese Bedrohung ernst zu nehmen.

Richard tätschelt meinen Arm. »Ich kann das Motorboot da nicht festmachen, Jana. Und selbst wenn das ginge: Die Wellen würden es über kurz oder lang gegen die Felsen schleudern und schwer beschädigen. Deshalb führt kein Weg daran vorbei, für die letzten Meter das Kanu zu nehmen. Außer du möchtest schwimmen.«

»Äh … «

»Na komm, steig ein! Wir nehmen erst mal nur das Notwendigste mit, den Rest des Gepäcks hole ich dann später, während du es dir im Blockhaus gemütlich machst. Einverstanden?«

Ich starre auf das kleine, schmale Kanu.

Dann auf die Insel, die mir jetzt sehr weit entfernt erscheint.

Dann über die Reling ins Meer, das an dieser Stelle glasklar ist – und mindestens zehn Meter tief. Braune Algen winden sich in der Strömung, glitzernde Fische huschen über den Sand.