11,99 €

Mehr erfahren.

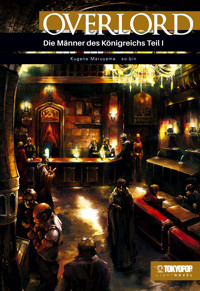

- Herausgeber: Tokyopop Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Overlord – Light Novel

- Sprache: Deutsch

Im Königreich Re-Estize beherrscht die finstere Organisation »Acht Finger« die kriminelle Unterwelt. Ainz befiehlt seinem treuen Diener Sebas Tian, die Hauptstadt zu infiltrieren, um Informationen über diese mysteriöse Gruppe zu sammeln. Climb, ein junger Soldat, ist von seiner eigenen Schwäche frustriert und kämpft darum, seine Fähigkeiten zu verbessern, damit er fortan der »Goldenen Prinzessin« besser dienen kann, während Brain Unglaus, ein einst großer Krieger, als gebrochener Mann neue Kraft trotz tiefen Wunden sucht. In einem Königreich, das am Rande des Zusammenbruchs steht, versammeln sich diese drei Männer, um eine gefährliche Unterweltorganisation herauszufordern …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Prolog

1 später Flammenmond (September), 14:15 Uhr

Als er aufsah, erblickte er dieselben dunklen Wolken, die den Himmel schon seit dem frühen Morgen bedeckten. Inzwischen hatte leichter Regen eingesetzt, als hätten sie sich irgendwann nicht mehr zurückhalten können. Gazef Stronoff, Hauptmann der königlichen Garde, musterte seine diesige Umgebung und schnalzte missbilligend mit der Zunge.

Wäre er etwas früher aufgebrochen, hätte er sein Zuhause erreicht, ohne vorher nass zu werden.

Bei einem weiteren Blick gen Himmel entdeckte er nicht die kleinste Lücke zwischen den finsteren Wolken, die Re-Estize, die königliche Hauptstadt und Namensgeberin des umliegenden Königreichs, einhüllten. Es sah nicht danach aus, als würde der Regen so bald wieder aufhören, selbst wenn er sich zum Warten entscheiden sollte.

Er verwarf den Gedanken, noch mehr Zeit in der Burg zu verbringen, zog die Kapuze seines Umhangs hoch und schritt in den Regen hinaus.

Die Wachen am Tor kannten ihn, daher ließ man ihn ungehindert passieren, sodass er kurz darauf die Hauptstraße der Stadt betrat.

Normalerweise würde hier geschäftiges Treiben herrschen, im Moment hielt sich jedoch kaum eine Menschenseele draußen auf. Die wenigen, die man sah, achteten äußerst genau auf ihre Schritte, um auf der Straße nicht auszurutschen und zu stürzen, die vom Niederschlag derart durchtränkt war, dass der Boden beinahe schwarz wirkte.

Da kaum jemand zu sehen war, nahm er an, dass der Schauer schon vor einer ganzen Weile eingesetzt haben musste. Dann hätte es vermutlich auch nichts daran geändert, wenn ich früher gegangen wäre.

Während sein Umhang unter dem stetigen Prasseln immer schwerer wurde, kam er schweigend an ein paar Leuten vorbei, die sich ähnlich vor den Elementen schützten. Der Umhang würde ihn zwar für den Augenblick vor der Nässe schützen, jedoch über kurz oder lang völlig durchweicht sein, sodass der Stoff unangenehm an seiner Haut kleben würde. Gazef beschleunigte seine Schritte, um zügig nach Hause zu kommen.

Als er sich seinem Haus näherte, seufzte er bereits erleichtert, freute sich darauf, seinen inzwischen klatschnassen Umhang bald ablegen zu können, als etwas in einer Gasse zu seiner Rechten plötzlich seine Aufmerksamkeit erregte. Dort saß ein heruntergekommener Mann, der den Regen ungehindert auf sich einprasseln ließ.

Das nasse Haar, das an der Stirn des Mannes klebte, besaß an den Wurzeln eine andere Farbe als der Rest. Vielleicht das Ergebnis eines halbherzigen Versuchs, es zu färben? Da der Mann zu Boden blickte, konnte Gazef sein Gesicht nicht erkennen.

Die Tatsache, dass der Mann für dieses Wetter absolut unpassend gekleidet war und dadurch immer nasser wurde, war nicht der Grund, warum er Gazef aufgefallen war. Vielmehr hatte der Hauptmann das Gefühl, irgendetwas stimme mit diesem Fremden nicht. Eine Ungereimtheit. Es war seine rechte Hand, die Gazefs Blick auf sich gezogen hatte.

Die Waffe, die er festhielt wie ein Kind, das sich an die Hand seiner Mutter klammerte, passte so gar nicht zu dem schmutzigen Kerl. Es handelte sich um eine äußerst seltene Klinge, ein Katana, das aus einer Stadt stammte, die – wie es hieß – in einer Wüste weit im Süden lag.

Hat er es gestohlen …? Nein. Den Eindruck macht er nicht auf mich. Irgendwie kommt er mir bekannt vor … Gazef bekam ein seltsames Gefühl, wie wenn man sein Hemd ein Loch versetzt zuknöpfte.

Als er schließlich stehen blieb und das Profil des Mannes betrachtete, erinnerte er sich wieder.

»Könnte das … U… Unglaus sein?« Noch während er das sagte, dachte er: Vollkommen unmöglich.

Brain Unglaus war der Mann, gegen den er damals im Finale des königlichen Turniers gekämpft hatte.

Niemals würde er denjenigen vergessen, den er nur so knapp besiegt hatte. Das Gesicht des stärksten Kriegers, mit dem er sich während seiner gesamten Laufbahn als Schwertkämpfer gemessen hatte. Den er noch immer als Rivalen betrachtete – auch wenn dieses Gefühl nicht auf Gegenseitigkeit beruhte.

Ja, diese hohlen Wangen erinnerten ihn an jenen Mann.

Doch … er konnte es nicht sein.

Natürlich, es gab eine gewisse Ähnlichkeit. Selbst wenn man die Veränderungen berücksichtigte, die die Zeit mit sich brachte, waren seine Gesichtszüge eindeutig erkennbar. Allerdings hätte der Krieger, an den sich Gazef erinnerte, niemals so erbärmlich vor sich hingestarrt. Er hatte damals nur so vor Vertrauen in sein Schwert und seine Fähigkeiten gestrotzt und einen geradezu brennenden Kampfeswillen an den Tag gelegt. Er war kein alter, nasser Hund wie der hier.

Gazef näherte sich dem Mann mit auf der nassen Straße platschenden Schritten.

Das Geräusch veranlasste den Fremden dazu, träge den Kopf zu heben.

Gazef keuchte. Ein direkter Blick in sein Gesicht offenbarte die Wahrheit. Dies war Brain Unglaus, der herausragende Schwertkämpfer.

Doch er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Der Brain, vor dem Gazef nun stand, war ein gebrochener Mann.

Brain kam taumelnd auf die Füße. Seine langsamen, geradezu apathisch wirkenden Bewegungen waren nicht länger die eines Kriegers, sie passten nicht einmal zu einem alten Soldaten. Er hielt den Blick gesenkt, drehte sich wortlos um und schlurfte mit hängenden Schultern davon.

Während seine Gestalt im Regen verschwand, überkam Gazef das Gefühl, wenn sie sich auf diese Weise trennten, würden sie sich nie wiedersehen, also folgte er ihm und rief: »Unglaus! Brain Unglaus!«

Sollte der Mann ihm sagen, es wäre eine Verwechslung, würde Gazef sich eingestehen, dass es sich um nichts weiter als eine zufällige Ähnlichkeit handelte. Allerdings widersprach ihm die leise Stimme, die ihm antwortete, nicht.

»Stronoff?«

Die Stimme wirkte abgestumpft, seelenlos. Gazef hätte sie niemals demselben Brain zugeordnet, mit dem er die Klingen gekreuzt hatte. »Was … was ist mit dir passiert?«, fragte er entsetzt.

Was um alles in der Welt könnte ihm widerfahren sein?

Jeder konnte sich selbst zugrunde richten. Gazef kannte ein paar, die das geschafft hatten. Wenn man ununterbrochen nach Möglichkeiten suchte, sich das Leben einfacher zu gestalten, bestand die Möglichkeit, dass ein einziger Fehlschlag in den Ruin führte.

Allerdings konnte er den überaus begabten Schwertkämpfer Brain Unglaus nicht mit diesen Leuten auf dieselbe Stufe stellen. Vielleicht, weil er sich nicht eingestehen wollte, dass sein größter Gegner jemals so tief fallen könnte?

Ihre Blicke begegneten sich.

Was für ein Gesicht …

Brains Wangen waren eingefallen, er hatte dunkle Ringe unter den beinahe leblos wirkenden Augen und er war blass. Er sah fast wie eine Leiche aus.

Nein, sogar ein Toter würde besser aussehen … Unglaus ist tot, obwohl er noch aufrecht steht.

»… Stronoff, es ist kaputt.«

»Was?«

Bei diesen Worten blickte Gazef als Erstes zu dem Katana in Brains Hand, erkannte jedoch, dass der einstige Krieger von etwas anderem sprach. Nicht das Schwert war kaputt, sondern …

»Sag mir, sind wir stark?«

Das konnte Gazef nicht einfach bestätigen.

Er musste an den Vorfall in Carne denken. Ohne den geheimnisvollen Caster Ainz Ooal Gown wären er und alle seine Männer gestorben. Damals hatte er die Grenzen seiner Kraft erreicht, obwohl es hieß, niemand im Königreich wäre ihm gewachsen. Er konnte nicht mit stolzgeschwellter Brust verkünden, er wäre stark, ohne sich dabei wie ein Lügner vorzukommen.

Wie verstand Brain sein Schweigen? Er antwortete: »Schwach! Wir sind schwach. Letzten Endes sind wir nur Menschen. Unsere Fähigkeiten mit dem Schwert sind kaum der Rede wert. Menschen … wir sind eine erbärmliche Rasse.«

Das stimmte, Menschen waren nicht besonders stark.

Was körperliche Kraft anging, war der Unterschied zwischen Menschen und Drachen, der stärksten aller Rassen, mehr als offensichtlich. Drachen verfügten über harte Schuppen, scharfe Klauen, Flügel, mit denen sie sich in den Himmel schwangen, und Atem, der alles auslöschen konnte. Menschen hingegen konnten mit nichts Vergleichbarem aufwarten.

Genau das war der Grund, warum Krieger versuchten, Drachen zu töten. Es war ruhmreich, diese überwältigende Kluft mit erlernten Fähigkeiten, Verbündeten und Ausrüstung zu meistern. Das schafften nur die wenigsten, die man daher zurecht als Ultra-Krieger bezeichnen könnte.

War es Brain nicht gelungen, einen Drachen zu töten?

Hatte er sich ein zu hohes Ziel gesteckt, war gescheitert und darum nun so am Boden zerstört?

»Ich weiß nicht. Ist sich nicht jeder Krieger darüber im Klaren? Dass Menschen schwach sind?«

Nein, er verstand nicht, was Brain daran dermaßen beunruhigte.

Wie jeder wusste, gab es Dinge, die unerreichbar blieben.

Man sang Loblieder auf ihn, bezeichnete ihn als den stärksten Krieger; Gazef hingegen fragte sich, ob er diesen Titel wirklich verdiente. Zum einen bestand die sehr wahrscheinliche Möglichkeit, dass es im Gottesstaat Krieger gab, die stärker waren als er. Und Halbmenschen wie Oger und Riesen waren von Natur aus kräftiger als ein Mensch wie Gazef. Sollten sie ähnliche Fähigkeiten erlernen, wäre ihm ein Sieg vermutlich unmöglich.

Der Gipfel war schlicht und ergreifend nicht auszumachen. Gazef war sich voll und ganz der Tatsache bewusst, dass es ihn gab. Hatte Brain etwas so Grundlegendes nicht begriffen, etwas, das jeder Krieger wissen sollte?

»Es gibt Ziele, auf die wir hinarbeiten sollten. Darum trainieren wir – um zu gewinnen, richtig?«

Im Glauben daran, es irgendwann zu schaffen.

Doch Brain schüttelte nur nachdrücklich den Kopf, wobei aus seinem Haar Wasser in alle Richtungen spritzte.

»Nein, ich meine nichts, das wir erreichen können!«, schrie er gequält.

Das Bild des Mannes, gegen den er gekämpft hatte, das sich in Gazefs Erinnerung eingebrannt hatte, schob sich in diesem Augenblick über die Gestalt, die vor ihm stand. Er spürte: Obwohl die Aussage dem widersprach, war die Essenz von Brains Angriffen in diesen Schrei mit eingeflossen.

»Stronoff! Die wahren Höhen können wir nicht einmal mit harter Arbeit erklimmen! Menschen können sie nicht einmal zu Gesicht bekommen. Das ist die wahre Natur von Gipfeln. Am Ende sind wir nichts weiter als Kinder mit Stöcken, die genau wie in der Jugend immer noch Ritter spielen!« Er bedachte Gazef mit einem ausdruckslosen Blick. »Hey Stronoff, du hast doch Vertrauen in dein Schwert, oder? Aber … das Ding ist bloß ein Stück Blech. Du fuchtelst mit diesem Schrott herum und glaubst, du könntest damit Leute beschützen!«

»Du hast etwas gesehen, das sich deinem Verständnis entzieht, nicht wahr?«

»Kann man wohl sagen. Ich hab was erfahren. Es gibt Gipfel, die den Menschen immer verwehrt bleiben werden. Nein …« Brain schien über sich selbst zu lachen. »Was ich gesehen hab, reichte nicht annähernd an das wahre Ausmaß heran. Ich konnte den höchsten Punkt nicht einmal erahnen. Es war lediglich ein Spiel. Wenn man so darüber nachdenkt, ist es eigentlich eine lustige Geschichte.«

»Wenn du also trainierst, um zumindest einen Blick auf diesen Gipfel zu erhaschen …«

Wütend verzog Brain das Gesicht. »Du verstehst überhaupt nichts! Kein Mensch könnte auch nur ansatzweise so stark werden wie dieses Monster! Du kannst dein Schwert schwingen, so oft du willst, trotzdem wirst du seine Stärke nie erreichen! … Was für ein Witz. Was war überhaupt mein Ziel?«

Darauf hatte Gazef keine Antwort.

Er hatte bereits Leute mit derart verletzter Psyche erlebt. Leute, die mitangesehen hatten, wie ihre Freunde starben, und daran zerbrochen waren. Es gab keine Möglichkeit, sie zu retten. Nichts von außen war dazu in der Lage. Egal wie viele versuchten zu helfen – wenn auf solche Weise niedergeschlagene Personen nicht selbst beschlossen, wieder aufzustehen, war alles vergebens.

»Unglaus.«

»Stronoff. Die Kraft, die dir ein Schwert verleiht, ist bedeutungslos! Im Angesicht wahrer Überlegenheit ist es nur Schrott.«

Nein, von seinem früheren Mut war nichts geblieben.

»Ich bin froh, dir noch einmal begegnet zu sein.«

Traurig sah Gazef zu, wie sich Brain zum Gehen wandte.

Er fand nicht die Kraft, der bemitleidenswerten, geschundenen Gestalt, die einst sein größter Rivale gewesen war, etwas hinterherzurufen. Doch dann hörte er Brains gemurmelte Worte: »Jetzt … kann ich sterben.«

»Warte! Brain Unglaus, warte!«, rief er ihm hinterher, plötzlich von brennender Sorge erfüllt.

Er folgte ihm, packte den Mann an der Schulter und riss ihn zurück.

Die taumelnde Gestalt besaß nichts mehr von ihrem früheren Können. Aber obwohl Gazef mit aller Kraft gezogen hatte und Brain damit aus dem Tritt brachte, stürzte der andere Mann nicht – eben weil er gut trainiert war und über einen hervorragenden Gleichgewichtssinn verfügte.

Er empfand ein wenig Erleichterung, dass sein früherer Gegner nicht gänzlich fort war. Noch war es nicht zu spät. Er konnte ihn jetzt nicht sterben lassen.

»Was machst du da?«

»Wir gehen zu mir nach Hause.«

»Hör auf. Versuch nicht, mich zu retten. Ich möchte sterben … Ich möchte mich nicht mehr fürchten müssen. Andauernd zucke ich vor Schatten zurück und die Angst, jemand könnte sich an mich heranschleichen, ist mein ständiger Begleiter. Ich will mich nicht länger der Wahrheit stellen, ich will mich nicht daran erinnern, wie glücklich ich war, ein Stück billiges Metall herumzuschwingen …«

Das Flehen in Brains Stimme machte Gazef wütend. »Sei ruhig und folge mir.«

Um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen, packte Gazef Brains Arm, bevor er sich in Bewegung setzte. Die Art und Weise, wie ihm der Mann hinterherstolperte, ohne den geringsten Widerstand zu leisten, widerte Gazef mehr an, als er mit Worten hätte ausdrücken können.

»Du bekommst frische Kleidung, etwas zu essen und dann ab ins Bett.«

26 mittlerer Flammenmond (August), 13:45 Uhr

Re-Estize, die Hauptstadt des Königreichs Re-Estize …

»Die alte Stadt« war wohl die beste Umschreibung der Metropole, die Millionen ihr Zuhause nannten. Nicht nur, weil sie auf eine lange Geschichte zurückblicken konnte, sondern auch aus anderen Gründen … die zäh dahinfließenden Tage, die deprimierende Rückständigkeit, der Mangel an Veränderung.

Um das zu erkennen, musste man nur durch ihre Straßen schlendern.

Viele der Häuser, die die Straßen säumten, waren bereits alt und noch dazu von kruder Bauweise, sodass es ihnen an architektonischer Dynamik und herausragenden Eigenheiten fehlte. Allerdings waren die Leute unterschiedlicher Ansicht, was das Ganze anging. Ja, vermutlich gab es diejenigen, die die Stadt als traditionell und geruhsam beschreiben würden, während andere eher Wörter wie »langweilig« und »stagnierend« benutzt hätten.

Es schien so, als würde die Hauptstadt genau so fortbestehen wie eh und je, unverändert, immer gleich – obwohl nichts ewig so bleibt, wie es ist.

Viele der Straßen der königlichen Hauptstadt waren ungepflastert, was bei Regen dazu führte, dass alle Wege schlammig wurden. Bei dem Anblick fiel es schwer zu glauben, dass man sich innerhalb dieser großen Metropole befand. Allerdings war das Königreich nicht unbedingt unterentwickelt. Es war von vornherein ein Fehler, Vergleiche mit dem Imperium oder dem Gottesstaat anzustellen.

Da die Straßen nicht sonderlich breit waren (und niemand bewegte sich genau in der Mitte, wo die Kutschen fuhren), drängten sich die Fußgänger an den Seiten, was die gesamte Szenerie noch ärmlicher erscheinen ließ. Die Einwohner waren daran gewöhnt, alle schlängelten sich aneinander vorbei. Sie liefen direkt aufeinander zu, um im letzten Moment geschickt auszuweichen.

Die Straße, die Sebas Tian entlangging, unterschied sich jedoch von den meisten Orten innerhalb der Hauptstadt. Sie war breit und mit Steinen gepflastert.

Ein Blick zur Seite reichte, um dies zu erklären. Die Häuser hier waren groß und prächtig. Man konnte den Wohlstand geradezu riechen.

Bei dieser belebten Promenade handelte es sich um die Prachtstraße der Hauptstadt.

Während Sebas würdevoll die Straße entlangschritt, drehten sich die meisten Frauen – von dem vornehmen Gesicht des Mannes mittleren Alters angetan – nach ihm um. Ein paar sahen ihn sogar mit deutlich erkennbarer Leidenschaft an. Sebas hingegen beachtete sie nicht, sondern hielt sich lediglich gerade und ging mit gleichmäßigen Schritten und nach vorn gerichtetem Blick weiter.

Er würde erst stehen bleiben, sobald er sein Ziel erreichte – zumindest vermittelte er genau diesen Eindruck –, dann hielt er jedoch unvermittelt an, schaute in beide Richtungen, um zu sehen, ob eine Kutsche kam, bevor er sich abrupt zur Seite wandte und die Straße überquerte.

Er näherte sich einer alten Frau. Sie hatte ein bis zum Rand mit Kohlköpfen gefülltes Tragegestell abgesetzt und rieb sich den Knöchel.

»Ist alles in Ordnung?«

Von der unerwarteten Frage überrascht hob die Alte mit misstrauischem Blick den Kopf. Als sie Sebas’ gutes Aussehen und die edle Kleidung bemerkte, verlor ihre Miene etwas an Schärfe.

»Es scheint Ihnen nicht gut zu gehen. Dürfte ich behilflich sein?«

»N… nein, es ist nichts, womit ich Euch behelligen würde, Sir.«

Als Sebas grinste, errötete die Frau. Das schöne Lächeln dieses edlen Herren wischte den letzten Rest ihrer Bedenken beiseite.

Sie hatte ihren Marktstand für heute geschlossen und sich auf dem Weg nach Hause den Knöcheln verdreht, was ihr nun zunehmende Schwierigkeiten bereitete.

Diese Straße war nicht gefährlich, das bedeutete jedoch nicht, dass hier jeder auch ein aufrechter Bürger war. Wenn sie den Falschen um Unterstützung bat, bestand die Möglichkeit, dass derjenige ihre Waren und Einnahmen stahl.

Sie wusste, so etwas kam vor, darum zögerte sie, vorbehaltlos Hilfe anzunehmen.

Beim Anblick dieses Mannes fiel ihr die Entscheidung allerdings leicht.

»Ich werde Euch begleiten. Würdet Ihr mir bitte die Richtung weisen?«

»Seid Ihr sicher, Sir?«

»Selbstverständlich. Es ist nur natürlich, jemandem in Not beizustehen.«

Die Frau bedankte sich immer wieder, während er sich umdrehte und seinen Rücken präsentierte. »Wenn Ihr bitte aufsteigen würdet.«

»D… das kann ich unmöglich tun!«, stammelte sie verlegen. »Meine schmutzige Kleidung wird Eure edlen Gewänder ruinieren!«

Sebas lächelte freundlich.

Wen interessierte schmutzige Kleidung? Mit so etwas musste man rechnen, wenn man jemandem in Not half.

Unvermittelt musst er an die Gesichter seiner Kameraden in der Großen Gruft von Nazarick denken. Zweifelnde Blicke, die eine oder andere gerunzelte Stirn und sogar unverhohlene Verachtung. Aber egal, wie Demiurge, der vermutlich als Erster so reagiert hätte, darüber dachte, Sebas war überzeugt, hier gerade das Richtige zu tun.

Es war richtig, anderen zu helfen.

Sie versuchte mehrmals, ihn davon abzubringen, Sebas hingegen überredete sie schließlich, auf seinen Rücken zu steigen. Dann hob er ihr Gestell mit einer Hand hoch.

Die alte Frau – und jeder, der zusah, wie er die offensichtlich schwere Fracht mühelos trug – seufzte bewundernd.

Er machte sich auf den Weg in die gewiesene Richtung.

Kapitel 1: Die Gefühle eines Jungen

1

2später Flammenmond (September), 23:30 Uhr

Der Mann entzündete die Laterne an seiner Hüfte. Er benutzte ein spezielles Öl, das grün brannte und die Umgebung in ein unheimliches Licht tauchte.

Beim Hinaustreten schlug ihm Hitze entgegen. Er verzog das Gesicht, allerdings hatte er keinen Einfluss auf das Wetter. Zu dieser Jahreszeit war es überall im Königreich drückend heiß, selbst nach Sonnenuntergang. Die heißesten Tage lagen bereits hinter ihnen, es sollte also allmählich abkühlen, auch wenn davon bis jetzt nichts zu bemerken war.

»Argh, heute ist es mal wieder heiß.«

»Kann man wohl sagen. Ich hab aber gehört, weiter oben im Norden oder am Meer ist es etwas kühler«, antwortete der Kollege, der ihm für diese Nacht zugeteilt war.

»Ein wenig Regen würde es zumindest ein bisschen angenehmer machen.« Bei diesen Worten spähte er gen Himmel, doch entgegen seiner Hoffnung war keine einzige Wolke auszumachen. Über ihnen erstreckte sich nichts als die übliche Dunkelheit der Nacht, wobei die Sterne seltsam groß wirkten.

»Ja. Regen wär toll … Na denn, sollen wir uns an die Arbeit machen?«

Diese beiden als typische Dorfbewohner zu bezeichnen wäre nicht ganz richtig gewesen. Da war zum einen ihre Ausrüstung. Mit ihren Langschwertern und der Lederrüstung waren sie viel zu gut ausgestattet, um Teil der örtlichen Bürgerwehr zu sein. Und ihr Körperbau sowie die Gesichter passten nicht zu Leuten, die ihren Lebensunterhalt mit Feldarbeit verdienten – sie schienen es vielmehr gewohnt zu sein, Gewalt anzuwenden.

Ohne ein weiteres Wort gingen sie los.

Außer ihren Schritten war in dem von der nächtlichen Finsternis eingehüllten Dorf nichts zu hören. Die Stille war geradezu unheimlich, dennoch bewegten sich die beiden Männer unbeeindruckt weiter. Diese Ruhe verriet, dass sie das schon oft getan hatten.

Das gesamte Dorf war von einer hohen Mauer umgeben und alleine von ihrem Standpunkt aus konnten sie sechs Wachtürme ausmachen. Diese Türme waren stabile Bauwerke, sogar besser als jene in Gebieten, die häufig von Monstern heimgesucht wurden.

Es handelte sich hierbei um mehr als eine Siedlung, dies war ein strategischer Stützpunkt.

Trotzdem hätte jeder Vorbeikommende es für nichts weiter als ein ganz normales Dorf mit etwas besserer Sicherheit gehalten. Doch es gab etwas, das vermutlich für ein wenig Verwirrung gesorgt hätte.

Normalerweise errichtete man Mauern um Wohn- und Lagerhäuser, Felder hingegen lagen für gewöhnlich auf der anderen Seite. Um Äcker innerhalb eines Dorfs anzulegen, musste man viel weitläufigere Mauern errichtete, was sehr zeitaufwendig und arbeitsintensiv war. Hier jedoch umgab der schützende Wall auch das sich in der Brise wiegende Grün, als handele es sich dabei um pures Gold.

Die Männer spürten bei ihrer Patrouille, dass man sie von einem der Wachtürme aus beobachtete. Dort oben waren Freunde mit Pfeil und Bogen postiert. Wenn nötig konnten sie ihre Laternen über dem Kopf schwenken und so um Unterstützung bitten.

Beim Gedanken an die Fähigkeiten ihrer Kameraden waren die beiden jedoch überzeugt, es wäre besser, sie nicht um Feuerunterstützung zu bitten. Trotzdem war es sehr beruhigend zu wissen, dass alle herbeieilen würden, sobald jemand die Glocke läutete.

Sollten die patrouillierenden Männer aus Versehen einmal Fehlalarm geben, würden ihre schlafenden Kameraden verständlicherweise verärgert sein, trotzdem beabsichtigten sie, Verstärkung zu rufen, falls sie etwas Eigenartiges sahen.

Die beiden wollten nicht sterben.

Nicht, dass sie mit irgendwelchen Problemen rechneten. Sie waren schon seit Monaten hier stationiert, ohne besondere Vorkommnisse, und das würde vermutlich auch so bleiben.

Obwohl sie den restlichen Teil ihrer Patrouille ganz besonders langweilig fanden, folgten sie der vorgegebenen Route durch das Dorf.

Gerade als sie die Hälfte ihres Rundgangs erreicht hatten, glitt etwas wie eine Schlange über den Mund des einen Mannes. Nein, das war keine »Schlange«. Es saugte sich an seinem Mund fest, ließ sich nicht lösen – es glich mehr dem Tentakel eines Tintenfischs.

Sein Kiefer wurde nach oben gerissen, sengender Schmerz schnitt in seinen freigelegten Hals. Das alles dauerte weniger als eine Sekunde.

Es klang, als würde etwas an seinem Hals trinken – es war das Letzte, was der Mann in seinem Leben hörte.

Die Hand auf dem Mund des Mannes löste sich, um ihn zu stützen, damit er nicht wie ein nasser Sack umkippte. Nachdem sicher war, dass die magische Waffe, die Vampirklinge, sein gesamtes Blut getrunken hatte, zog die andere Hand sie aus seiner Kehle.

Die Gestalt, die den Mann aufrecht hielt, war ganz in Schwarz gekleidet und bis auf die Augen komplett verhüllt. Die Kleidung selbst mochte aus Stoff bestehen, zusätzlich trug sieh Arm- und Beinschienen. Zudem bedeckte eine Metallplatte mit eindeutig weiblichen Konturen ihre Brust.

Eine ähnlich gekleidete Gestalt stand hinter dem zweiten Wachmann. Die erste Frau blickte mit einem knappen Nicken in ihre Richtung.

Dann schaute sie sich mithilfe ihrer Heimlichkeits-Skills um. Es sah nicht danach aus, als hätte jemand etwas bemerkt.

Sie empfand einen Funken Erleichterung.

Die Laternen brannten noch. Da die Frauen so dicht bei ihren Opfern standen, hatte vermutlich niemand im Wachturm bemerkt, was geschehen war. Ihre einzige Sorge hatte darin bestanden, dass man sie im Augenblick ihres Angriffs entdecken könnte, während sie sich mit Darkness Crossing von Schatten zu Schatten teleportierten – doch diese Befürchtung spielte nun keine Rolle mehr.

Das Blut des Mannes hatte den Dolch in ihrer Hand rot gefärbt. Vorsichtig ließ sie die Leiche zu Boden sinken.

Für die Männer im Wachturm sah es bestimmt so aus, als wäre die Patrouille stehen geblieben, sollten sie allerdings zu lange hierbleiben oder sichtbar zu Boden sacken, würde das nur Misstrauen wecken.

Darum war es dringend notwendig, den nächsten Schritt einzuleiten – das war jedoch nicht ihre Aufgabe.

Plötzlich spürte sie, wie ein Vibrieren den Mann erfasste, als würde etwas Massives in seinen Körper eindringen. Einen Moment später ging ein Ruck durch die Leiche, was belegte, dass es keine Einbildung war.

Es war nicht im Geringsten überraschend, dass der Wachmann sich bewegte, obwohl er tot war. Das entsprach dem Plan.

Sie ließ die Leiche los, benutzte zeitgleich einen ihrer Ninja-Skills: Schattentauchen. Diese Fähigkeit erlaubte es ihr, mit den Schatten in ihrer Umgebung zu verschmelzen und auf diese Weise für das bloße Auge praktisch unsichtbar zu werden.

Ohne die beiden Verschwundenen zu beachten, setzten sich die Toten in Bewegung, folgten demselben Pfad, den sie als Lebende genommen hätten. Es war, als hätten sie sich auf einmal daran erinnert, worin ihre Aufgabe bestand. Nur, dass sie nun langsam und träge vor sich hin schlurften. Die Verletzungen an ihrem Hals bluteten nicht, was nicht daran lag, dass man sie geheilt hatte – sie hatten schlicht keinen Tropfen Blut mehr im Leib.

Es gab nur eine Erklärung für das Ganze. Sie waren jetzt Zombies und befolgten die Befehle ihrer neuen Herrin.

Doch dies war nicht das Werk der beiden Frauen.

Bei einem beiläufigen Blick würde man nur die beiden zu erwartenden Männer sehen und selbst wenn ein Beobachter die undeutlichen Gestalten der beiden Frauen ausmachen könnte, wären das nur vier Personen. Allerdings war da noch jemand. Die Person, die die Zombies erschaffen hatte.

Die beiden Frauen konnten die fünfte Person ebenfalls nicht sehen, doch dank einer Ninjutsu-Technik waren sie in der Lage, durch Magie oder Skills Verborgenes zu erkennen, was es ihnen erlaubte, direkt vor ihnen eine Präsenz zu spüren.

»Hier sind die Vorbereitungen abgeschlossen.«

»Perfekt«, antworteten sie flüsternd.

Ähnlich leise antwortete jemand: »Ja, ich weiß. Ich habe alles beobachtet. Ich begebe mich zum nächsten Standort. Wenn möglich, müssen wir die Hochrangigen erwischen.« Es klang wie die Stimme einer Frau, nur etwas höher und irgendwie unreif, wie die eines Kindes.

»Ich mache mich ebenfalls auf zum nächsten Überfall. Wo sind die anderen beiden?«

»Da sie sonst nichts zu tun haben, treiben sie wahrscheinlich irgendwelchen Blödsinn.«

»Das denke ich nicht. Sie liegen in der Nähe des Dorfes auf der Lauer, bereit, im Notfall gleichzeitig die Vorder- und Rückseite anzugreifen. Na schön, ich begebe mich zum wichtigsten Zielort. Ihr solltet auch wie geplant weitermachen.«

Ihre unsichtbare Kameradin schwebte dank Fly in den Himmel hinauf. Ihre schwächer werdende Präsenz bewegte sich auf das Gebäude zu, das sie als den »wichtigsten Zielort« bezeichnet hatte. Es handelte sich um eines der Dorfgebäude und eine bedeutsame Stellung, die sie als Erstes einnehmen mussten.

Normalerweise hätten sie andere Gebäude als wichtiger erachtet – der Grund, dass dieses Priorität hatte, war der Zauber Message.

Viele vermieden es, Informationen mit Message weiterzugeben, da sich der Zauber häufig als unzuverlässig erwies und es zudem schwierig war zu bestätigen, von wem genau die Nachricht stammte. Gleichzeitig benutzten manche den Zauber, ohne sich wegen der Nachteile Gedanken zu machen, wie beispielsweise das Imperium, wo die magische Ausbildung der Bürger vom Staat gefördert wurde. Zusätzlich gab es mehrere große Händlernetzwerke, für die das schnelle Zusammenstellen von Informationen von größter Wichtigkeit war, und die Feinde, die dieses Dorf kontrollierten, verhielten sich ganz ähnlich. Darum war es unerlässlich, die für die Kommunikation zuständige Person in diesem Gebäude schnellstmöglich auszuschalten.

Da sich ihre Kameradin auf den Weg gemacht hatte, mussten sie sich zügig in der näheren Umgebung ihres Ziels verstecken. Sie mussten unbedingt gleichzeitig zuschlagen und diesen Überfall vollenden, bevor irgendwer überhaupt bemerkte, was vor sich ging.

Stoßweise atmend rannten die beiden Ninjas los.

Keine normale Person würde sie bemerken, während sie auf diese Weise von Schatten zu Schatten hetzten. Selbst hochrangigen Abenteurern würde es schwerfallen, die beiden mit magischen Items ausgerüsteten Eindringlinge zu entdecken. Sie waren sozusagen für jeden in diesem Dorf unsichtbar.

Ihre Begleiterin neben ihr bewegte geschickt die Finger, beugte und streckte sie in verschiedene Positionen, doch die Bedeutung war klar: »Gut, dass die hier keinen Hund haben.«

Sie antwortete mit derselben Methode: »Sehe ich genauso.«

Dies war die Zeichensprache der Assassinen. Wenn man so geübt war wie die beiden, war eine Unterhaltung genauso schnell, als würden sie reden. Sie hatten versucht, sie ihren Kameraden beizubringen, allerdings mit wenig Erfolg, weswegen diese nur einfache Anweisungen geben konnten. Die beiden Ninjas hingegen verfügten über das Vokabular und die nötige Geschwindigkeit, um mühelos ganze Gespräche zu führen, weswegen sie diese Fähigkeit häufig auch für heimlichen Small Talk wie diesen nutzten.

»Ohne Zweifel. Alles ist so viel einfacher, wenn keine Hunde da sind, die den Blutgeruch wittern.«

Hätten die Männer einen Hund gehabt, wäre das Ganze nicht so reibungslos verlaufen. Sie hatten zwar etwas vorbereitet, um im Notfall ein Tier außer Gefecht zu setzen, dennoch war es immer besser, mit so wenig Problemen wir möglich zu tun zu haben.

Wieder bewegte ihre Kameradin zügig die Finger. »Dann begebe ich mich dem Plan entsprechend zu meinem Zielgebäude.«

»Verstanden«, lautete ihre Antwort, dann entfernte sich der Schatten neben ihr allmählich.

Alleine rannte sie weiter und spähte dabei zu den Feldern hinüber.

Hier baute man keinen Weizen oder anderes Getreide an, nicht einmal Gemüse. Diese Pflanzen waren der Rohstoff für eine im Königreich heiß begehrte und höchst illegale Droge: Schwarzes Mehl. In diesem von einer Mauer umgebenen Dorf gab es mehrere Felder, auf denen überall das Gleiche wuchs. Dieses Dorf war eine Drogenfabrik.

Schwarzes Mehl, manchmal auch Lyla-Pulver genannt, war eine Droge in Form eines schwarzen Pulvers, das man in einem Getränk gelöst zu sich nahm.

Es wurde in großen Mengen hergestellt und war billig, zudem ein einfacher, effektiver Weg, einen Zustand berauschender Euphorie herbeizuführen, was das Zeug zur bekanntesten Droge im Königreich machte. Obwohl sie abhängig machte, gab es angeblich keinerlei Nebenwirkungen, sodass sich Schwarzes Mehl großer Beliebtheit erfreute.

Bei dem Gedanken daran, was sie selbst inzwischen über die Droge wusste, schnaubte sie abfällig.

Es gab keine Drogen ohne Nebenwirkungen. Und die Behauptung »Ich kann jederzeit aufhören« war genauso lächerlich. Sie hatte Autopsien an toten Süchtigen vorgenommen und bei allen war das Gehirn auf vier Fünftel der normalen Größe geschrumpft.

Davon abgesehen war aus Wildpflanzen hergestelltes Schwarzes Mehl ein starkes Gift. Wie kam man also bloß auf die Idee, eine giftige Pflanze würde nicht abhängig machen?

Das Schwarze Mehl, das auf der Straße verkauft wurde, konnte man nur deswegen als Droge bezeichnen, weil es nicht besonders wirkungsvoll war.

Das änderte jedoch nichts daran, dass es abhängig machte und lange im Körper blieb. Die meisten nahmen eine weitere Dosis, bevor ihr Stoffwechsel die Letzte vollständig abgebaut hatte. Ohne einen Priester, der die Substanz mit Magie beseitigte, war es für Süchtige praktisch unmöglich, aus eigener Kraft aufzuhören.

Das größte Problem dieser schrecklichen Droge bestand darin, dass die Entzugssymptome nicht besonders auffällig waren. Selbst wenn es den Süchtigen schlecht ging, erlebte man keine Wut- oder Gewaltausbrüche. Aus diesem Grund begriff die Obrigkeit des Königreichs nicht, welche Gefahr diese Droge darstellte, und konzentrierte sich lieber darauf, andere Substanzen zu verteufeln – was Leute wiederum als Erlaubnis auffassten, Schwarzes Mehl zu konsumieren.

Sie hatte gehört, dass das Imperium sogar behauptete, das Königreich würde die Herstellung insgeheim unterstützen.

Als Assassine hatte sie gelegentlich Drogen benutzt und ihre Organisation hatte derartige Substanzen selbst hergestellt, sie war also nicht strickt dagegen. Richtig angewandt konnten Rauschmittel ungemein praktisch sein. Im Grunde waren es medizinische Kräuter mit einem Hauch Gefahr.

Doch das hier war ein Auftrag, daher war ihre persönliche Meinung belanglos. Allerdings …

Anfragen, die nicht über die Abenteurergilde laufen, sind gefährlich. Zudem war sie nicht überzeugt, dass diese Mission eine gute Idee war.

Unter der Maske legte sie die Stirn in Falten. Die Kundin war eine Freundin der Anführerin ihrer Gruppe. Sie wurden gut bezahlt, dennoch konnten Aufträge, die nicht durch die Gilde vermittelt wurden, alle möglichen Probleme nach sich ziehen – selbst wenn sie eine von nur zwei Adamantit-Abenteurergruppen im Königreich waren.

Ähm, Moment, ich glaub, inzwischen sind es drei, oder? Während sie sich daran erinnerte, dass sie vor Kurzem von einer neuen Adamantit-Gruppe gehört hatte, erreichte sie das Gebäude, dass bei der Missionsbesprechung die Bezeichnung »Nummer zwei« bekommen hatte.

Ihre Aufgabe bestand darin, sämtliche Informationen, die sich im Inneren befanden, zu sichern. Nachdem das erledigt war, musste sie die Felder in Brand stecken.

Der Rauch der Pflanzen würde giftig sein, allerdings war es für den Abschluss ihrer Mission notwendig.

Abhängig von der Windrichtung war es durchaus möglich, dass ein paar der Dorfbewohner zu Schaden kamen. Aber es fehlte ihnen an Zeit und Möglichkeiten, sie zu evakuieren. Sie sind notwendige Opfer … Das redete sie sich ein und verdrängte sämtliche Bedenken an die Sicherheit der Menschen.

Da sie als Assassine aufgewachsen war, berührte sie der Verlust von Leben nur selten; besonders leicht fiel es ihr, wenn es Personen betraf, die sie nicht kannte. In einem solchen Fall zuckte sie nicht einmal mit der Wimper. Sie hasste lediglich den Blick, mit dem ihre Anführerin sie bedachte, wenn es unschuldige Opfer gab. Bei dieser Mission jedoch hatte sie alles abgesegnet, daher verspürte sie nicht den geringsten Drang dazu, irgendwen zu retten.

Wichtiger noch, nach diesem Überfall würde sie in ein anderes Dorf teleportieren und die Felder dort anstecken. Sie konnte an nichts anderes als den Plan denken.

Der Rohstoff für die Droge wurde nicht allein in diesem Dorf angebaut. Ihren Informationen zufolge gab es im ganzen Königreich zehn Standorte wie diesen. Und vermutlich existierten noch weitere, die sie bisher nicht entdeckt hatten. Anders wären diese Gruppen gar nicht in der Lage, die Mengen herzustellen, mit denen sie derzeit das Königreich überschwemmten.

Wir müssten das Übel an der Wurzel packen … Was wir hier tun, könnte letzten Endes vergeblich sein, aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht …

Es wäre hervorragend, wenn sie in diesem Dorf irgendwelche Dokumente fände, die schriftliche Anweisungen von den Köpfen dieses Netzwerks enthielten, doch rechnete sie nicht damit, so viel Glück zu haben. Bestenfalls würde der örtliche Vorarbeiter über ein paar Informationen verfügen.

Unsere Anführerin wäre aber sehr zufrieden, wenn ich zumindest einen Teil der Organisation enthüllen könnte …

Das riesige Verbrechersyndikat, das für die Herstellung der Droge verantwortlich war, war als die Acht Finger bekannt. Ihren Namen hatten sie von einer Gottheit, die dem Gott der Erde unterstand – dem Gott des Diebstahls, der nur acht Finger hatte. Es handelte sich um eine mächtige Organisation, die große Teile der Unterwelt des Königreichs kontrollierte.

Die Organisation war in acht Divisionen unterteilt: Sklavenhandel, Attentate, Schmuggel, Diebstahl, Drogenhandel, Sicherheit, Geldverleih und Glücksspiel. Angeblich steckte sie hinter jeder Bande, die sich im Königreich herumtrieb. Und eben weil es sich um ein derart groß angelegtes Unternehmen handelte, lag die Wahrheit darüber irgendwo unter einer Schicht aus unzähligen Legenden und Geheimnissen verborgen.

Allerdings gab es etwas, das belegte, wie viel Einfluss die Acht Finger im Königreich besaßen – und zwar das Dorf, in dem sie sich gerade befand.

Hier baute man in aller Öffentlichkeit illegale Drogen an. Das reichte ihr als Beweis, dass der herrschende Adelige ein Komplize war. Doch selbst wenn sie die Verbrechen ans Licht bringen sollte, würde sie den Lord oder die Lady nicht belasten können.

Sollte die königliche Familie eine Untersuchung einleiten oder die Gerichtsbarkeit auf den Plan treten, sähe das Ganze schon anders aus. Trotzdem wäre es nicht einfach, das Verbrechen mit dem Adel in Verbindung zu bringen. Um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, würde der Lehnsherr vermutlich behaupten: »Ich hatte ja keine Ahnung, dass man damit Drogen herstellt«, oder: »Die Dorfbewohner haben das aus eigenem Antrieb heraus gemacht.«

Den Adel direkt anzuklagen war praktisch sinnlos, und selbst wenn man versuchen sollte, die Verbreitung der Droge zu unterbinden, die Acht Finger hatten Einfluss auf viele Adelige, die die Verteilungswege kontrollierten. Inzwischen war es unmöglich, der Situation mit Wachen und anderen herkömmlichen Mitteln Herr zu werden.

Genau darum griffen sie gerade auf die recht brutale Lösung zurück, die Felder einfach abzubrennen; ihnen blieb keine andere Wahl.

Wenn sie ehrlich mit sich war, bezweifelte sie, dass die Zerstörung der Plantagen irgendetwas ändern würde. Das Syndikat hatte das Königreich zu weitreichend unterwandert – es war einfach zu mächtig und seine Tentakel reichten bis zur Regierung selbst.

»Wir machen nichts weiter, als etwas Zeit zu schinden … Wenn wir nichts tun können, um die Situation grundlegend zu ändern, wird das hier letztendlich vergeblich sein …«

2

Es regnete.

Das Geräusch war so laut und durchdringend, dass es an den Nerven zerrte.

Beim Bau der Straßen des Königreichs hatte niemand daran gedacht, durch das Anlegen von Abflussrinnen oder Kanälen für vernünftige Entwässerung zu sorgen, besonders nicht bei Seitenstraßen. Das führte dazu, dass die Alleen zu weitläufigen Seen wurden.

Wo die Tropfen auf die Oberfläche trafen, spritzte Wasser in die Höhe. Der Wind erfasste den so entstandenen Sprühnebel und schwängerte die Luft mit dem Geruch von Feuchtigkeit. Man bekam das Gefühl, als wäre die gesamte Hauptstadt in einem riesigen Gewässer versunken.

In dieser von den umherwirbelnden Tropfen grau gefärbten Welt gab es einen Jungen.

Er lebte in einer Hütte. Nein, man konnte es nicht einmal als Hütte bezeichnen. Der Hauptbalken, der alles trug, war nicht dicker als der Arm eines Mannes. Anstatt mit festen Schindeln war das Dach mit Lumpen gedeckt und die Wände bestanden lediglich aus den Kanten dieser Lumpen, die bis auf den Boden hingen.

In dieser Behausung, die kaum Schutz vor den Elementen bot, lag ein etwa sechs Jahre alter Junge, zusammengerollt wie achtlos weggeworfener Müll, auf einer auf dem Boden ausgebreiteten, dünnen Decke.

Wenn man einen Moment lang darüber nachdachte – die Holzstützen, die Lumpen, aus denen Decke und Wände bestanden –, dann sah diese Konstruktion tatsächlich so aus wie etwas, das ein Kind nur so zum Spaß bauen würde.

Der einzige Vorteil, den dieses Zuhause bot, war, dass der Regen nicht direkt auf ihn niederprasselte. Die durchdringende Feuchtigkeit hatte die Temperatur merklich gesenkt und hüllte den Jungen in eisige Kälte. Der Dampf, wenn er ausatmete, war nur ein kurzer Beweis für seine Existenz, bevor sich die Wärme in der kühlen Luft verflüchtigte.

Ehe er seinen Unterschlupf erreicht hatte, hatte ihn der schreckliche Regen komplett durchgeweicht und seine Körperwärme verließ ihn mit erschreckender Geschwindigkeit.

Er konnte nichts gegen sein Zittern tun.

Der einzige, verschwindend kleine Lichtblick seiner derzeitigen Situation war, dass die Kälte sich wie Balsam auf seinem geschundenen Körper anfühlte.

Auf der Seite liegend blickte er nach draußen, in die Gasse, durch die sich inzwischen niemand mehr bewegte.

Er hörte nichts außer den Regen und seine eigenen Atemzüge. Die Aussicht machte es leicht zu glauben, er wäre vollkommen alleine auf dieser Welt. Das war gewissermaßen beruhigend.

Ungeachtet seines Alters wusste er, dass er vermutlich sterben würde.

Er war jedoch nicht alt genug, um voll und ganz zu verstehen, was der Tod wirklich bedeutete, darum fürchtete er sich nicht sonderlich davor. Abgesehen davon schien das Leben nichts zu sein, woran man sich klammern sollte. Der einzige Grund, warum er noch lebte, war ein Bedürfnis, das sich mit dem Wunsch, Schmerz zu vermeiden, vergleichen ließ.

Wenn der Tod schmerzlos und nur kalt war – so, wie er sich im Moment fühlte –, schien sterben gar nicht so schlimm zu sein.

Allmählich begann er, immer weniger von seinem nassen Körper zu spüren, sein Bewusstsein versank in Nebel.

Vermutlich wäre es besser gewesen, sich vor dem Wetterumschwung an einen Ort zu verkriechen, wo ihn Wind und Regen nicht erreichen konnten. Allerdings war er ein paar üblen Männern begegnet und nach der Prügel war er froh, dass er es zumindest bis hierher zurückgeschafft hatte.

Ein winziger Hauch von Glück. Bedeutete das, alles andere war traurig?

Es war normal, dass er seit zwei Tagen nichts gegessen hatte, das war also nicht traurig. Seine Eltern waren fort und sonst kümmerte sich niemand um ihn. Das war schon lange der Fall, also auch nichts, worüber man sich aufregen sollte. Auch daran, dass er in Lumpen gekleidet war und schlecht roch, war nichts Ungewöhnliches. Er hatte nie etwas anderes kennengelernt, als faulige Nahrung zu essen und schmutziges Wasser zu trinken.

Wenn man diesen Gedanken weiterverfolgte: War es traurig, dass man ihn aus seinem bisherigen Unterschlupf, dem verlassenen Haus, vertrieben hatte? Dass jemand aus Spaß seine mühselig errichtete Hütte zerstört hatte? Dass ihn betrunkene Männer verprügelt und mit Verletzungen am ganzen Körper zurückgelassen hatten?

Nein.

Die herzzerreißende Wahrheit war: Der Junge begriff nicht einmal, was traurig war und warum überhaupt.

Doch dies war das Ende.

Das Leid, das sich seinem Verständnis entzog, würde hier sein Ende finden.

Das Grab rief nach den Glücklichen und den Glücklosen gleichermaßen.

Ja, der Tod war absolut.

Er schloss die Augen.

Sie offen zu halten war zu anstrengend für einen Körper, der nicht einmal mehr die Kälte wahrnahm.

In der Finsternis hörte er seinen schwachen Herzschlag.

In einer Welt, in der es nichts außer diesem leisen Rhythmus und den Regen gab, ertönte ein weiteres, eigenartiges Geräusch. Es schien, als würde etwas den Regen abhalten.

Trotz seiner schwindenden Sinne brachte er die Neugierde auf, die allen Kindern zu eigen war, und zwang sich, die Lider zu heben.

In diesem schmalen Streifen, den seine Sicht ihm offenbarte, sah er es.

Der Junge riss unwillkürlich die Augen auf.

Etwas Wunderschönes.

Einen Augenblick lang begriff er nicht, was er da vor sich hatte.

Möglicherweise wäre es eine zutreffende Beschreibung gewesen, es mit einem Juwel oder einem Stück Gold zu vergleichen, doch jemandem, den man im Stich gelassen hatte, der sein Leben lang nichts als halb vergammeltes Essen gekannt hatte, kamen solche Worte nicht in den Sinn.

Nein.

Er dachte nur an eines: Wie die Sonne.

Die Sonne war das Schönste auf dieser Welt, das er kannte, etwas Herrliches, das er niemals erreichen konnte.

Der Regen hatte die Welt grau gefärbt. Dunkle Wolken beherrschten den Himmel. War das der Grund? Ist die Sonne hier bei mir, weil sie sich auf die Reise gemacht hat, als sie niemand sehen konnte?

Das fragte er sich.

Sie streckte die Hand nach ihm aus, streichelte sein Gesicht. Und dann …

Der Junge war nie eine Person gewesen.

Niemand hatte ihn jemals als Person wahrgenommen.

Doch an diesem Tag wurde er zu einer.

3 später Flammenmond (September), 4:15 Uhr

Das Königreich Re-Estize, in der königlichen Hauptstadt …

Mitten in der Stadt thronte die Burg Ro-Lente, die ein weitläufiges Areal einnahm. Die umgebende Ringmauer, beinahe eintausendsechshundert Meter lang, wurde durch zwölf riesige, zylindrische Türme verstärkt, die das Verteidigungsnetzwerk bildeten.

Das Zimmer befand sich in einem dieser zwölf Türme.

In dem kleinen, dunklen Raum stand ein einzelnes Bett. Darauf lag ein Kind, dessen Alter genau an der vagen Grenze zwischen »Junge« und »junger Mann« lag.

Sein blondes Haar war kurz geschnitten, seine Haut wies eine gesunde Bräune auf.

Climb.

Obwohl er keinen anderen Namen hatte, war er ein Soldat mit der Aufgabe, die Frau, die man häufig »die Goldene« nannte, zu beschützen. Dafür durfte er sich in ihrer direkten Nähe aufhalten, was niemandem sonst gestattet war – eine Position, um die ihn viele beneideten.

Er wachte früh auf, war bereits vor Sonnenaufgang auf den Beinen.

Wenn er spürte, wie sein Bewusstsein aus der tiefen, dunklen Welt des Schlafs emporstieg, war sein Verstand bereits klar und sein Körper weitestgehend wach. Er war stolz darauf, wie leicht ihm das Einschlafen und Aufwachen fiel.

Climbs mandelförmige Augen, bei denen man nur unter der Iris etwas vom weißen Augapfel sah, öffneten sich und offenbarten seinen eisernen Willen.

Er schob die recht dicke Decke von sich (von Steinmauern umgeben zu schlafen war kühl, darum benutzte er sie auch im Sommer) und setzte sich auf.

Er berührte seine Wangen. Sie waren feucht. »Schon wieder dieser Traum?« Er wischte sich die Tränen mit den Ärmeln ab.

Vielleicht hatte der Regen vor zwei Tagen Erinnerungen an seine Kindheit wachgerufen.

Die Tränen entsprangen keinem Gefühl von Traurigkeit.

Wie viele Personen traf man im Laufe seines Lebens, die man respektieren konnte? Hatte jeder das Glück, jemandem dienen zu dürfen, für den man, ohne zu zögern, sein Leben opfern würde?

An jenem Tag war Climb einer Frau begegnet, von der er überzeugt war, ohne Reue für sie in den Tod gehen zu können.

Es handelte sich um Freudentränen. Er hatte aus Dankbarkeit für das Wunder geweint, das mit dieser Begegnung seinen Anfang genommen hatte.

Mit entschlossenem Blick, der jedoch nicht über sein jugendliches Aussehen hinwegtäuschen konnte, stand Climb auf.

Seine Stimme war vom vielen Training ganz heiser, als er in dieser dunklen Welt ohne jede Lichtquelle flüsterte: »Shine.«

Das Wort aktivierte den Zauber Continual Light in einer von der Decke hängenden magischen Lampe. Ihr weißes Licht erhellte den Raum.

Obwohl diese Items nicht schwer zu bekommen waren, waren sie dennoch kostspielig. Allerdings verdankte er die Lampe nicht seiner besonderen Stellung. Es war nicht ratsam, an einem Ort ohne ausreichende Belüftung wie diesem Steinturm etwas zu verbrennen, nicht einmal, um Licht zu erzeugen. Darum hatte man trotz der hohen Anschaffungskosten fast alle Räume mit magischen Lichtquellen versehen.

Die vom weißen Schein erhellten Wände und der Boden bestanden aus grob behauenem Stein. Ein dünner Teppich diente als einziger Schutz gegen den kalten, harten Untergrund. Die weitere Ausstattung des Zimmers bestand aus einem ähnlich grob gezimmerten Holzbett, einem Kleiderschrank, groß genug für eine Plattenrüstung, einem Schreibtisch mit Schublade und einem hölzernen Stuhl mit einem dünnen Kissen darauf.

Auf einen Außenstehenden mochte es schäbig wirken, doch für jemanden von Climbs Rang stellte das alles unverdienten Luxus dar.

Soldaten bekamen keine eigenen Zimmer zugeteilt; für gewöhnlich schliefen sie gemeinsam in Sälen und teilten sich ihre Betten mit anderen. Ansonsten stand ihnen lediglich eine abschließbare Holztruhe zur Verfügung, um darin persönliche Gegenstände zu verwahren.

Des Weiteren besaß Climb eine weiße Plattenrüstung, die in einer Ecke des Raumes stand. Herkömmliche Soldaten hätten nie etwas von solcher Qualität gestellt bekommen. Die Rüstung erstrahlte in makellosem Glanz, als würde sie von innen heraus schimmern.

Climb hatte sich diese Sonderbehandlung nicht durch irgendwelche Taten verdient. Die Rüstung war ein Zeichen der Gunst seiner Herrin. Kein Wunder, dass man neidisch auf ihn war.

Er öffnete den Kleiderschrank, nahm sich ein paar Sachen, um sich dann vor dem innen an der Tür angebrachten Spiegel anzuziehen.

Zuerst ein Hemd, das vom häufigen Tragen metallisch roch, dann ein Kettenhemd. Normalerweise hätte er als Nächstes die Rüstung angelegt, aber nicht dieses Mal. Stattdessen schlüpfte er in eine mit vielen Taschen versehene Weste und zum Abschluss in eine Hose. In der Hand hielt er einen Eimer mit einem Handtuch darin.

Zu guter Letzt überprüfte er im Spiegel sein Aussehen, um sicherzugehen, dass alles am richtigen Platz war und er präsentabel wirkte. Jeden Fehltritt dieser Art konnte man nutzen, um Kritik an seiner Herrin, der Goldenen Prinzessin Renner, zu üben. Darum achtete Climb sorgsam auf derartige Dinge. Es war nicht seine Aufgabe, ihr Probleme zu bereiten. Man erwartete von ihm, dass er seiner Herrin voll und ganz zur Verfügung stand.

Er schloss die Augen, dachte an ihr Gesicht.

Die Goldene Prinzessin Renner Theiere Chardelon Ryle Vaiself …

Sie war so unbeschreiblich schön, man hätte sie mit Leichtigkeit für eine Göttin halten können. Sie strahlte geradezu vor Mitgefühl, passend zu ihrer adeligen Abstammung, und sie setzte ihre überragende Weisheit zum Wohle des Volkes ein. Sie war eine Adelige unter Adeligen, eine Prinzessin unter Prinzessinnen – eine Dame, die alle anderen in den Schatten stellte.

Climb konnte nicht zulassen, dass er auch nur den kleinsten Schandfleck auf diesem makellosen, wie Gold glänzenden Edelstein hinterließ.

Würde man ihre Beziehung mit einem Ring vergleichen, so wäre Renner ein großer, von Meisterhand geschliffener Diamant, während Climb nur die Haltezinken darstellte, die sie umgaben, aus billigem Material und leicht herzustellen. Daher schmälerte der junge Mann den Gesamtwert des Rings, doch er würde keinesfalls zulassen, ihm noch weiter zu schaden.

Er konnte beim Gedanken an sie nichts gegen die in seiner Brust aufsteigende Leidenschaft tun. Selbst ein tiefgläubiger Anhänger der Götter hätte es nicht mit seiner Inbrunst aufnehmen können.