Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Null Papier Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Kisch bei Null Papier

- Sprache: Deutsch

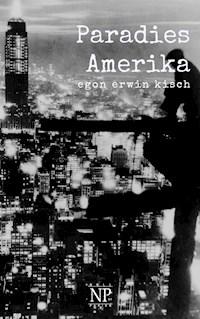

Fassung in aktueller Rechtschreibung Mit 193 Fußnoten und einem Vorwort von Kurt Tucholsky Kisch liefert in seiner umfangreichen Reportagesammlung, für die er als unerwünschter Kommunist inkognito recherchieren musste, eine unterhaltsame, aber auch ungeschönte Beschreibung des amerikanischen Alltags am Anfang des 20. Jahrhunderts. Es werden die Entrechteten gezeigt und die Ausgebeuteten – die, die den amerikanischen Traum immer hinterjagen; und die erschöpften Seeleute, die Fließbandarbeiter bei Ford oder die Gefängnisinsassen ohne Hoffnung, weil sie der Todesstrafe entgegensehen. Kischs vom Zynismus geschärfter Blick zeigt uns die Spekulanten der Wall Street und die "wild gewordenen" Immobilienmakler, Menschen also, die mit der Arbeit anderer und durch einen Federstrich mehr verdienen, als sie je in ihrem Leben ausgeben können. Der Autor führt uns auch mit viel Humor durch den Wilden Westen und in das Hollywood Chaplins. Zu guter Letzt darf der Leser auch noch die Bekanntschaft machen mit der Amerikanischten aller Sportarten: dem Football, das aber in den Augen des Verfassers nicht wirklich gegen das "richtige" Fußball, also das Europäische ankommen mag. Ist Amerika das Paradies? Ja, aber – wie Tucholsky in seiner Besprechung anführt – letztlich nur für die Unternehmer. Ein Buch, das auch heute geschrieben worden sein könnte und das Kischs einzigartiges Können unter Beweis stellt. Null Papier Verlag

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 445

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Egon Erwin Kisch

Paradies Amerika

Egon Erwin Kisch

Paradies Amerika

Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Aufbau Verlag, Berlin und Weimar, 1973, 1993 2. Auflage, ISBN 978-3-962816-69-8

null-papier.de/newsletter

Inhaltsverzeichnis

Vowort

Der Doktor Becker vor den Pforten des Paradieses

Vorabend, Tag und Nacht der Präsidentenwahl

Käfige in Käfigen, die in Käfigen stecken

Kapitol und Kapitale

Tagebuch vom New Yorker Hafen

I. Eisenbahnen auf dem Wasser

II. Hafenarbeiter

III. Die Katastrophe des Schwesterschiffs

IV. Las señoras invitadas

V. Heller Tag vor Weihnachten

VI. Der westliche Rand des Hafens

VII. Das Ufer im Osten

VIII. Seemannsheime

IX. Gestrandete Seefahrer

X. Warum fehlt hier der Ruf zur Marine?

Harlem – Fegefeuer der Neger

Erstes Gespräch mit Upton Sinclair

Gefängnisse auf einer Insel im East River

Als Leichtmatrose nach Kalifornien

Fauler Zauber

I. Wild-West

II. Die gute ehrliche Perspektive

Individualität, erzeugt am laufenden Band

Hilfe! Grundstücke sind verrückt geworden

Sechstausend Mal: ›Nothing in!‹

Baggermaschinen baggern Gold

Kriminalistik in Washington

Seine Majestät der Kaugummi

Nächtliches Gericht

Mutterseelenallein in Philadelphia

Menschenhandel in Hollywood

Über Konfektionsarbeiter

Friedhof reicher Hunde

Bilderbogen: Tiefstes Chicago

I. Der Menschenmarkt

II. Floptown

III. Die Kuh der Frau O’Leary

IV. Die Bombe

V. Die Straßenkreuzung der Blutrache

VI. Der Trödelmarkt

VII. Wer kennt die Völker

VIII. Revolution der Deutschen

Eine Bank in Wall Street

Henkersmahlzeit, verabreicht von Mister Stein

Filmkostüme

Mummenschanz und Quäkerstadt

Sein Liedchen bläst der Postillon

In einem Theater, das erschossen wurde

Technische Wunderwerke der Wunderstadt Chicago

Die Ballade von Sutter’s Fort

Arbeit mit Charlie Chaplin

Mit den Schwarzfahrern der Ozeane

Getreidebörse

In jedem Schubfach eine Leiche

Hollywoods Natur, Kultur und Skulptur

Bei Ford in Detroit

Und das nennt sich Fußball!

I. Vor der Abfahrt zum Wettspiel

II. Am Rand des Spielfeldes

III. Starr vor Staunen im Stadion

IV. Präludium des Spiels

V. Die Einpeitscher der Ekstase

VI. Der Ball

VII. Naturgeschichte des Spiels

VIII. Der Spielverlauf

IX. Wie wird angeworfen?

X. Der rein symbolische Ball

XI. 45.000 Stehaufmännchen

XII. Kritische Betrachtungen des Doktor Becker

XIII. Resultat und Skalp

Vierzehn Dinge in Sing Sing

Eine Stadt macht nichts als Hüte: Danbury

»Tolle Kiste«

Erlebt zwischen Hollywood und San Francisco

Danke

Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.

Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.

Ihr Jürgen Schulze

Kisch bei Null Papier

Paradies Amerika

Der Mädchenhirt

Schreib das auf, Kisch!

Geschichten aus sieben Ghettos

Der rasende Reporter

Entdeckungen in Mexiko

Marktplatz der Sensationen

Hetzjagd durch die Zeit

Wagnisse in aller Welt

Vowort

Das? Das ist die italienische Enklave, wohin die Italiener immer ihre politischen Gegner locken ... (Chor der Faschisten: »Immer! Einmal!«) – Einmal ist auch ganz schön. »Herr Rossi hat sich freiwillig auf italienisches Gebiet begeben ... « Ich habe in Paris die junge Dame gesehen, der er damals, wie der Zufall spielt, ahnungslos und freiwillig in sein Verderben folgte. Zwanzigjährig-freiwillig. Zwanzig Jahre Zuchthaus habt ihr ihm aufgebrummt, oder waren es dreißig? So genau kommt das in Italien nicht drauf an. Fällt in Russland ein Schuss, dann steht Europa auf dem Kopf, womit nicht gesagt sein soll, dass diese Schüsse zu bejahen seien. Quält aber Mussolini seine Italiener zu Tode, so ist es still – still, von der Bank von England über die französische Börse bis zur Burgstraße. Es kommt eben immer darauf an, für wen man terrorisiert ... Amerika, du hast es besser als unser Kontinent, der alte –

Nein, doch nicht. Egon Erwin Kisch zeigt uns, dass es hohe Zeit ist, die deutsche Straßenmeinung über Amerika zu revidieren; das Land sieht doch anders aus, als es sich auf den Vergnügungsreisen beamteter Nichtstuer präsentiert. ›Paradies Amerika‹ heißt Kischs Buch (bei Erich Reiß in Berlin erschienen). Amerika ist ein Paradies. Der Unternehmer.

E. E. Kisch hat eine Eigentümlichkeit, die ich immer sehr bejaht habe: Er sieht sich in fremden Ländern allemal die Gefängnisse an. Denn maßgebend für eine Kultur ist nicht ihre Spitzenleistung; maßgebend ist die unterste, die letzte Stufe, jene, die dort gerade noch möglich ist. Wir können Griechenland nicht so sehen, wie Jacob Burckhardt es uns geschildert hat: Griechische Heloten sind wichtig, mindestens so wichtig wie Praxiteles und die ewig strahlende Sonne.

Kisch hat in Amerika viel gesehen, und er hat, was er gesehen, gut erzählt, lebendig erzählt, frisch erzählt. Man hat nicht den Eindruck, er sei nun hingegangen, um auf alle Fälle in Amerika alles schlecht zu finden – aber er ist marxistisch geschult und lässt sich nichts vormachen. Nur ein Amerikaner wird beurteilen können, ob er nun auch alles ganz so gesehen hat, wie es wirklich ist – aber wie ›ist‹ ein Land? Der das Land beherrscht, wird ein andres Bild haben als der, der es erleidet; Kisch ist bei den Leidenden gewesen. Das Buch enthält eine Fülle von Material; ein Glanzstück bester Darstellungskunst ist das Kapitel von der Küstenschifffahrt nach Kalifornien. Es sind kleine Bilder aus einem großen Lande, Rohmaterial für jene gewichtigen Bücher, die die ›geistigen Strömungen eines Landes‹ untersuchen, meist, ohne dass die Verfasser die Quellen kennten. Wer eine Arbeiterbibliothek verwaltet, sollte das Buch Kischs anschaffen.

Kurt Tucholsky, 1930

Der Doktor Becker vor den Pforten des Paradieses

Der Doktor Becker,1 so sei unser Mann genannt, ist mit schwankenden Gefühlen an Bord des englischen Passagierdampfers.

Nicht deshalb schwanken seine Gefühle, weil das Schiff stampft und stößt, nicht deshalb, weil des Doktor Becker Schlafstelle gerade über der Schraubenwelle liegt, und nicht deshalb, weil das Speise- sowie das Rauchzimmer seiner Klasse infolge der Maschinenbewegung widerlich vibrieren.

Mittschiffs2 wohnend, spüren die Passagiere der zweiten und gar die der ersten Klasse das Stampfen und Stoßen des Dampfers bedeutend weniger, den Gang der Schraube überhaupt nicht. Überdies sind sie abgelenkt durch Spaziergänge auf einem hundert Meter langen gebohnerten Promenadendeck und durch Darbietungen von Jazzband und Sängern, deren klangliche Reize ein Lautsprecher zu den Passagieren der minderbemittelten Klassen leutselig weiterleitet.

Die minderbemittelten Klassen, zu denen der Doktor Becker gehört, hausen im Zwischendeck, aber sie heißen beileibe nicht »Zwischendeckpassagiere«; wenn eine Institution öffentlich kompromittiert ist, ändert man kurzerhand ihren Namen. Das Zwischendeck ist also abgeschafft worden, indem man es halbierte und jeder Hälfte eine andere Benennung gab: »Touristenklasse« hinten und »Dritte Klasse« vorne. Diese beiden Subspezies unterscheiden sich voneinander hauptsächlich durch den Fahrpreis, durch den Reisezweck der Passagiere (die der dritten Klasse sind zumeist Auswanderer mit vielen Kindern) und durch die Behandlung. So zum Beispiel tragen die Aborte der Touristenklasse die Aufschriften »Gentlemen’s Lavatory« und »Ladies’ Lavatory«, während auf jenen der dritten Klasse nur »For Men« beziehungsweise »For Women« steht, noch dazu in allen europäischen Sprachen, weil man bei solch armseligem Pack die Kenntnis des Englischen nicht voraussetzt.

Der Doktor Becker hätte auf die Tafel »Gentlemen’s Lavatory« gern verzichtet, wenn er dafür seine zwischen eiserne Wanten und Träger gedrängte Kabine nicht mit drei Schlafgenossen teilen müsste, obwohl er von ihnen etwas lernen könnte: von dem einen, wie man vor dem Schlafengehen seine Hämorrhoiden kunstgerecht behandelt, von dem anderen, wie man sich die Nägel der Zehen schneidet, ohne dabei die Strümpfe auszuziehen.

Wiederholt blickt der Doktor Becker in die Gefilde der oberen Klassen, wo weniger Begabte seiner Berufsgenossen oftmals die Fahrt über den Großen Teich unternehmen, solche, die in den ruhigen Wogen einer genehmen Weltanschauung, ohne zu stampfen und zu stoßen, erstklassig die Welt durchstreifen dürfen. Er beneidet sie nicht um ihre eigene Kajüte,3 obwohl der Doktor Becker sich mit der schwarzäugigen ungarischen Tischnachbarin zweifellos besser angefreundet hätte, wenn er nicht zu viert in seiner Kabine und sie nicht zu viert in ihrer Kabine steckte. Der Doktor Becker beneidet seine begünstigten Vorfahren und Nachfahren auch nicht darum, dass auf dem Promenadendeck die Felder des »Shuffleboard«-Spieles mit Lack für immer aufgemalt sind, dieweil sie auf dem Zwischendeck täglich mit Kreide aufgezeichnet werden müssen. Er beneidet sie auch nicht darum, dass ihnen der Anschauungsunterricht erspart wird, wie man vor dem Zubettgehen seine Hämorrhoiden kunstgerecht behandelt und wie man sich die Nägel der Zehen schneidet, ohne die (allerdings in einer dazu geeigneten Weise zerrissenen) Strümpfe auszuziehen.

Nein. Er beneidet sie – wenn anders er sie überhaupt beneidet – nur darum, dass sie die weite Fahrt nicht mit so gemischten Gefühlen zurücklegen müssen wie er.

Warum aber, sag an, sind diese Gefühle des Doktor Becker gemischt? Die Gefühle des Doktor Becker sind gemischt aus Freude und Befürchtung.

Die Freude des Doktor Becker, allgemeiner Natur und leicht erklärlich, ist die Freude, einen neuen Weltteil zu sehen, Amerika, das Land, das unvorstellbare, am unvorstellbarsten nach den Reiseschilderungen. Seine Freude wird von der sicheren Erwartung bestimmt, dass Amerika, das kein Altertum und kein Mittelalter besitzt, sozusagen der Kaspar Hauser4 unter den Weltteilen, sich unmöglich in seiner Entwicklung darauf beschränkt haben kann, die Entwicklung der Alten Welt einzuholen oder zu überholen, also Krawatten und Westen und Hosenträger und Religionen und Schminken und Bankhäuser und Polizeispitzel und Börsengeschäfte und Kitschfilme zu erfinden und zu vervollkommnen.

Was aber die Befürchtung unseres Freundes anlangt, so ist sie schon mehr persönlicher Natur. Sie lautet: Werde ich, der Doktor Becker, denn überhaupt dieses Amerika zu sehen bekommen? Werden sich die für die Reise verausgabten Geld- und Zeitmittel nicht als herausgeworfen erweisen, indem man mich, den Doktor Becker, gar nicht das Land betreten lässt, sondern entweder zum nächsten nach Europa zurückfahrenden Schiff bringt oder aber auf der Auswandererstation Ellis Island zurückbehält, bis sich mein, des Doktor Becker, Charakter als Schwindler und Fälscher herausgestellt hat und meine, des Doktor Becker, Transportierung nach Sing Sing gewiss ist?

Ja, unser Freund – sollen wir ihn denn überhaupt noch so nennen? – ist in amerikanischem Sinne durchaus übel. Bereits dreimal hat man ihm das Einreisevisum verweigert. Einmal, weil sein Pass durch russische Sichtvermerke stigmatisiert war, wegen welch verdächtigen Umstandes man erklärte, erst im Pressedepartement Erkundigungen einholen zu müssen; darauf ließ es der Doktor Becker nicht erst ankommen. Und als er ein anderes Mal, in einer anderen Stadt mit einem anderen Pass, um Einreisebewilligung vorstellig wurde, bedurfte es keiner Erkundigung beim Pressedepartement mehr, um ihm zu sagen, dass er sich durch die öffentliche Behauptung, an Sacco und Vanzetti5 werde ein barbarischer Justizmord verübt, für jetzt und ewige Zeiten das Recht verscherzt habe, Gottes eigenes Land zu betreten. Das dritte Mal, als der Doktor Becker über seine Schuld Gras gewachsen glaubte, erging es ihm ebenso.

Seine Freunde rieten ihm nun, er möge bei der amerikanischen Konsularbehörde eines anderen Landes sein Glück versuchen oder sich ein gefälschtes Visum besorgen oder durch Bestechung ein echtes Visum oder mit fremden Papieren reisen und dergleichen. Alle diese Vorschläge wies der Doktor Becker weit von sich und nahm nur einen einzigen an.

Mit Hilfe desselben befand er sich also an Bord des englischen Dampfers und auf der Fahrt nach Amerika, worüber er Freude empfand, während er gleichzeitig die Befürchtung hegte, drüben zumindest nicht an Land gelassen zu werden.

Schriftlich erklärt und ehrenwörtlich bekräftigt hatte der Doktor Becker, dass er die amerikanische Verfassung durchaus anerkenne, dass er den gewaltsamen Sturz von Regierungen mitnichten gutheiße, dass er weder Anarchist sei noch Kommunist.

Im Übrigen gab sich der Doktor Becker der Beobachtung des Lebens und Treibens hin, das sich auf dem Schiff entfaltete.

Im Hafen von Southampton, noch auf der Fahrt längs der englischen Küste und bis hinüber nach Cherbourg, wo die kontinentalen Passagiere das Schiff betraten, hatte sich besagtes Leben und Treiben fröhlich angelassen. Muntere Mädchen, anscheinend fünfzehn bis siebzehn Jahre alt, hüpften über alles Schiffsgerät und turnten auf der Reling, die Röcke wehen und die Höschen sehen lassend. Ernste Männer würfelten im Rauchzimmer bei Gin, Brandy, Whisky und Cocktails. Damen spielten im Aufenthaltsraum Klavier, dass es eine Art hatte, manchmal sang jemand dazu oder tanzte gar. Jüngere Leute schrieben in ihr Tagebuch die Stunde der Abfahrt ein und notierten vor einer Tafel, dass das Schiff heute 487 englische Meilen zurückgelegt habe. Am Mittagstisch unterhielt man sich und wusste alsbald von jedem Mitreisenden, ob er nach St. Louis oder nach Philadelphia fahre und die wie vielte seiner Seereisen es sei.

Im Nebenzimmer war für kinderreiche Familien gedeckt, und dort saß auch, allein an einem Tisch, ein Neger, ein älterer, anscheinend studierter Mann mit Brille, und verzehrte seine Mahlzeiten. Darüber wunderten sich einige Europäer und erfuhren, kein Amerikaner würde mit einem colored man, einem Farbigen, an einem Tisch sitzen. Wunderten sich die einigen Europäer weiterhin, so erhielten sie die überlegene Antwort: »Sie werden anders über die Niggers denken, wenn Sie erst ein paar Wochen in Amerika gewesen sind!«

Kann sein, kann sein, vielleicht sind nur wir Europäer so närrische »sentimentalists«, die Neger auch für Menschen zu halten. Warten wir’s ab, um anders über die Niggers zu denken, wenn wir erst ein paar Wochen in Amerika gewesen sind.

Kurzum, anfangs war es an Bord kurzweilig und belehrend. Aber allzu bald machte sich der Atlantische Ozean, den man beinahe übersehen hätte, bemerkbar. Er schlug Wellen, das Schlingern und Stoßen und Stampfen begann. Die Maschinen ratterten in die Gehirne und Magenmuskeln, es war zum Kotzen, und man tat dies auch.

Auf Deck wurde es sehr öde, in den Aufenthaltsräumen und im Restaurant desgleichen. Nachts lag man auf schmalem Bett, doch schützten zwei Bretter vor dem Herausfallen. Es war weniger ein Bett als ein Sarg, ein Armesündersarg, ein Nasenquetscher. Am Kopfende brachte der Steward ein Körbchen mit Papiereinlage an, die, wenn sie zum Brechen voll war, durch eine neue ersetzt wurde. Außerdem waren für vier Personen zwei Wassergläser zum Trinken und Gurgeln, ein Waschbecken und zwei Nachttöpfe vorhanden. Die Luft da unten war – ohne Übertreibung – demgemäß.

Nach zwei bis drei Tagen trieben diese Luft und der Hunger die Menschen wieder nach oben, obwohl es kaum leicht war, sich in diesem Zustand anzukleiden, seine Hämorrhoiden in Ordnung zu bringen und die Stiegen emporzutaumeln, emporzuwanken.

So versammelten sich auf dem Deck einige Frauen von etwa vierzig Jahren, die sich gebrochen auf die Liegestühle warfen, wobei eine Brise die Röcke wehen und die Höschen sehen ließ und solcherart der Beschauer verblüfft erkannte, dass die ältlichen Damen mit den hüpfenden, turnenden Backfischen vom Reisebeginn identisch seien.

Langsam kamen Männer ins Rauchzimmer, sie waren blass geworden, und es dauerte geraum, bevor ihnen der Brandy wieder schmeckte, den sie vorerst nur zur Stärkung zu sich nahmen, und dann der Whisky, der Gin, der Porter und die Cocktails.

Am raschesten waren die klavierspielenden Ladies auf ihren Posten und die Kinder, die zu diesen Klängen hopsten. Auf Deck wurde Schiffstennis gespielt, als Ball diente ein Kautschukring, den man mit der Hand fangen und wieder übers Netz schleudern muss. Andere Vergnügungen bestehen darin, Gummischeiben auf nummerierte Felder eines Brettes zu werfen oder Ringe über eine Stange. Hauptsport ist »Shuffleboard«, das Schieben von Holzscheiben in eine mit Nummern markierte, etwa vier Meter entfernte Fläche.

Gespräche kommen in Fluss, und viele äußern Angst, bei der Landung Schwierigkeiten zu begegnen. Manchmal verlange das amerikanische Arbeitsamt eine Kaution von fünfhundert Dollar von denen, die nur ein Besuchsvisum haben, damit sie das Einwanderungsgesetz nicht umgehen und keine Arbeit im Lande annehmen; manchmal lehne der vom Einreisenden als Bürge angegebene amerikanische Bürger die Bürgschaft ab, und dergleichen.

Erfahrene Amerikafahrer verscheuchen diese Sorgen. Es sei längst nicht mehr so streng mit der Einwanderungskontrolle. Niemand werde zurückgeschickt, der das Visum hat. Nur mit den Bolschewisten mache man keine Geschichten, da sei man unerbittlich. Es gäbe solche, die sich das Visum erschleichen, aber man komme immer darauf, die Passagierlisten werden ja vorher nach New York gesandt, und dort habe die Polizei die genauesten illustrierten Verzeichnisse von allen politisch Anrüchigen der ganzen Welt.

Was dem Doktor Becker ferner missfällt, ist: von Zeit zu Zeit taucht im Bereich der minderbemittelten Passagierklasse ein stämmiger junger Mann mit unlogischer Hornbrille auf, der zwar angibt, zum ersten Mal nach USA zu fahren, sich aber kundig durch die verbotensten Türen des Dampfers bewegt. Er hat, von der bevorstehenden Präsidentenwahl ausgehend, den Doktor Becker in ein politisches Gespräch gezogen. Wie gern wären wir hinzugetreten und hätten dem Doktor Becker zugeraunt, auf keinen Fall etwas zu antworten! Zu spät, der Doktor Becker entwickelte dem Fremden bereits seine politische Meinung, bekannte sich mutig und offen zur Jaroslav Hašekschen6 »Partei eines gemäßigten Fortschritts im Rahmen der Gesetze«; er sei zwar Republikaner und Demokrat, sagte der Doktor Becker, lehne es jedoch entschieden ab, in den Chorus derer einzustimmen, die den entthronten Fürsten einen Eselstritt versetzen, da diese doch allesamt entsagungsvoll nur dem Wohle ihrer Untertanen gedient haben und niemand an ihre Wiederkehr denke.

In diesem Augenblick kam eine Sturzwelle, die schwarzäugige ungarische Dame, zufällig daneben stehend, übergab sich, und die politische Debatte war somit in adäquater Weise beendet.

Weiter geht die Fahrt, und es scheint, als ob die Turbinen sich allmählich von der Seekrankheit erholen. Die Karte im Rauchraum zeigt Tagesleistungen von 535 Meilen.

Einige junge Amerikanerinnen lassen sich von Doktor Becker die Grundbegriffe der deutschen Sprache beibringen und lachen sich schief darüber, dass »Kind« sächlichen Geschlechtes sei, unbeschadet, ob es einen Knaben oder ein Mädchen bedeute. Kichernd suchen sie unter dem Tisch dessen männliches Geschlechtsmerkmal, da sie hören, man sage: »Der Tisch«. Als aber »Fräulein« und »Mädchen« als Neutra bezeichnet werden, prusten sie heraus und rennen davon.

Zwischen der verschämten dritten Klasse und der unverschämten kann man, obwohl es nicht erlaubt ist, einen Spaziergang wagen, tief unter den privilegierten Wegen. Dieser submarine Weg vom Heck zum Bug7 führt an den Maschinenräumen vorbei, aus denen heftig wie Fausthiebe die Hitze emporschlägt. Auf der anderen Seite des Korridors: Schlafstätten und Aufenthaltsräume der Bemannung; nackte Menschen sitzen da, vom Öldampf und der Glut sich erholend. An den Wänden hängen die Vorschriften für den Fall von Alarm, Schiffszusammenstoß, Feuersbrunst oder Nebel. Die Mannschaft hat auszuharren auf ihrem Posten, bis die Passagiere gerettet sind. Ein Plakat verbietet, Morphium, Kokain, Heroin und Ecgomanin zu schmuggeln. Strafe bis zu tausend Pfund Sterling und bis zu zehn Jahren Zwangsarbeit wird angedroht.

Am vorletzten Tag, während die Fahrgäste beim Abendbrot sitzen, findet ein Seemannsbegräbnis statt. Ein Arbeiter, der die Paketsendungen für das morgen aus dem New Yorker Hafen kommende Postschiff vorbereitete, stürzte einen dreißig Meter tiefen Schacht hinab und blieb zerschmettert liegen. Er war dreiundzwanzig Jahre alt, Frau und Kind leben in Amerika und werden morgen wahrscheinlich glückstrahlend auf dem Pier seiner warten. Die Leichenteile wurden in ein mit Bleistücken beschwertes Stück Stoff genäht, das englische Banner darübergebreitet, der Kapitän liest ein Gebet, und auf zwei Seilen lässt man den Toten hinab.

Die Arbeiter kehren von der Totenfeier zu den Maschinen zurück, an den Passagieren vorbei, die vom Abendbrot zum Schiffsfest in den Loungeroom8 gehen und so von dem Unfall erfahren.

Da der Vorsitzende des Festkomitees ein mitreisender Reverend ist, gedenkt er einleitend des »in Ausübung seiner Pflicht« gestorbenen Seemanns und spricht ein Gebet, bei dessen Beginn alle englischen Damen automatisch die Hand an die Augen legen, um sie inbrünstig zu verdecken.

»Nun aber«, sagt der Pastor, »wollen wir uns fröhlicheren Gedanken zuwenden!«

Ein Jüngling rezitiert (schlecht) ein Kapitel der »Pickwickier«, eine Dame singt mit schiefgezogener Nase (schlecht) eine Arie aus »Traviata«, zwei Kinder tanzen (schlecht) Charleston, und ein Kaufmann aus Chicago erzählt (schlecht) drei Witze über Irländer.

Während dieses letzten Vortrages rief ein New Yorker Kaufmann einem anderen New Yorker Kaufmann, der ein überlegen-ablehnendes Gesicht machte, die Worte zu: »What did you expect from Chicago?!«9 Und dem Doktor Becker schien es, als hätte er den Sprecher bereits einmal bei einer Hochzeit in Brünn gesehen, wo er mit Bezug auf einen Vortragenden aus Iglau in dem gleichen Tonfall äußerte: »Haben Sie etwas Besseres aus Iglau erwartet?«

Und dann kommt die Preisverteilung des Bridge-Turniers, und zum Schluss singt man »God save the King«. Bei ähnlichen Anlässen war der Doktor Becker verprügelt worden, weil er sich nicht von seinem Stuhl erhoben hatte, diesmal aber steht er patriotisch auf. »New York vaut bien une messe«,10 mag er kalkulieren.

Der nächste Tag ist der letzte der Fahrt – aber nur für Erste-Klasse-Passagiere mit amerikanischem Bürgerrecht der letzte Tag an Bord.

Allerhand grellrote Bojen werden passiert, sie haben die Form von Schiffen und tragen auch Schiffsnamen: »Nantucket«, »Fire Island«. Überhaupt belebt sich das sonst nur an sich belebte Meer, Schiffe tauchen auf, ein Torpedobootzerstörer scheint direkt Kurs auf uns zu nehmen. An einem Schalter wechseln alle ihr letztes englisches Geld gegen amerikanisches ein. Die Decken, unter denen man auf den Liegestühlen geruht, bringt man dem Decksteward zurück, der den daran wie eine Preisangabe baumelnden Namenszettel abnimmt.

Die Damen erscheinen toilettiert und geschminkt, die älteren Ladies erkennt man jetzt, ohne dass der Wind weht, als die Backfische aus Southampton wieder.

Viel zu tun hat der Friseur in seinem kleinen Laden, wo man bisher Kragenknöpfe und Mundwasser kaufte. Heute lässt man sich rasieren und frisieren. Jener Kabinengenosse des Doktor Becker, der ihn gelehrt, in Strümpfen die Zehennägel zu schneiden, steckt zwei Brillantringe und eine Perlennadel an: »Wegen der Immigrationsbeamten«, bemerkt er, »sie beurteilen einen ganz anders.«

Der Abend sinkt. Leuchtschiffe und Leuchttürme grüßen zwinkernd, von Swinburne Island her kommt ein Boot mit dem Amtsarzt. Nun müssen alle Passagiere den Hammelsprung machen. Mit der Zähluhr in der Hand kontrolliert er, ob kein Stück der Herde fehlt. Um halb sieben wird die Bar im Rauchzimmer geschlossen. Bis zur letzten Sekunde verproviantieren die Männer ihren Magen mit so viel Whisky, als er verträgt, und etwas darüber.

Rechter Hand eine Lichterreihe: Coney Island, wie man erfährt, linker Hand Staten Island. Kaugummi-Reklame grüßt elektrisch, bewegt und eindringlich: »Wrigley’s here, Wrigley’s there, Wrigley’s everywhere«.11

Ebenso die »Statue der die Welt erleuchtenden Freiheit«. Man sieht sie zuerst im Profil, die Fackel weit von sich gestreckt, vom Sockel aus fällt ein Scheinwerfer auf ihre lückenlos durch ein faltiges Gewand verhüllte Gestalt. Vor nicht allzu langer Zeit fuhr ganz New York hierher, wenn jemand gehängt wurde. Der Galgen ist abgeschafft, der Elektrische Stuhl steht in Sing Sing und auf Bedloe Island die Freiheitsstatue.

Und schon: steuerbords die Südspitze des Eilands Manhattan mit den Wolkenkratzern!

Mit diesen Wolkenkuckucksheimen der amerikanischen Realität! Um von den Fäusten und Ellenbogen der City nicht in den Hudson gestoßen zu werden, stülpen sich noch am äußersten Rand der Insel die Geschäfte und Kontore übereinander, vierzig, fünfzig, vierundfünfzig Stockwerke hoch.

Die berühmte »Skyline«, die Kontur der New Yorker Häusergiganten, hebt sich vom abendlichen Himmel ab.

Auf den Fassaden leuchten Rechtecke, viele Reihen, viele Etagen also. Darüber strahlen Kuppeln oder Türme. Die Vergleichsmöglichkeit fehlt – sieht man denn, dass das winzige Spielzeug, das achtlos auf der Erde liegt, acht- bis zehnstöckige Bauten sind?

Erdrückt wird man nicht von einer spätabendlichen Begegnung mit den Wolkenkratzern. Nur bezaubert. Da steht das Ganze als ein einziger Block, ein Montsalwatsch12 auf senkrechtem Felsen, seine Zinnen glühen und seine Wachttürme flammen.

Hart an der Stadt den Hudson aufwärts, an fünfzig stattlichen Häfen vorbei, die keine Häfen sind, sondern nur Anlegestellen des Hafens von New York.

Lichter und Lichtreklamen überall.

Unser Dampfer ist zu groß, um selbst in sein Landungsbassin zu manövrieren. So bugsieren ihn acht Schlepper. Zwei dieser »tugs« sind Vorspann, und zwei zerren seitlich das Schiff, zwei rennen mit verbundener Nase steuerbords und backbords unseren Rumpf an; wäre ihr Kiel nicht mit Hanf umwickelt, sie und wir würden Schaden nehmen.

Indes sich dieses possierliche Schubsen begibt, stehen auf dem Pier, tief unter uns, Menschen, viele Hunderte, tücherschwenkend, hüteschwenkend, schreiend.

Nur zwei Landungsbrücken werden vom britischen Steamer zum amerikanischen Land gespannt, die eine für die Passagiere der ersten Klasse, die andere für – das Gepäck der Erste-Klasse-Passagiere.

Alles drängt sich an Stellen zusammen, wo Blick und Schall eine Verbindung herstellen können zwischen Wartenden und Erwarteten. Erkennungsszenen, Wiedersehensszenen, Empfangsszenen par distance.

Noch eine Nacht an Bord, und eine schlimme. Es stellt sich heraus, dass der Lärm der Maschinen seine Vorteile hatte: heute, da sie verstummt sind, hört man nicht nur das Schnarchen und Rülpsen der Kabinenkollegen, sondern auch alles aus den angrenzenden Kajüten. Und an das Rattern der Dynamos, das Schaukeln des Schiffes gewöhnt, wird man seekrank und schwindlig vom jähen Gleichgewicht.

Die Prozeduren der Passkontrolle und die Überprüfung der Personalien durch die Einwanderungskommission dauern stundenlang, von sechs Uhr morgens bis über den Mittag hinaus.

Der Doktor Becker, der als Beruf »author« angegeben, wird gefragt, was er denn für ein Schriftsteller sei.

»Novellen und Romane schreibe ich.«

»Und Politik?«

»Not at all!«13 erwidert er lächelnd.

So darf er hinunter in die Landungshalle, hinein nach Amerika.

Als Kommunist musste Kisch während seiner Reise einen Decknamen nutzen. <<<

die Mitte der Quer- wie der Längsschiffsrichtung <<<

Wohn- und Schlafraum auf Schiffen <<<

Berühmter Findling rätselhafter Herkunft, tauchte 1828 als etwa Sechzehnjähriger in Nürnberg auf. <<<

Sacco und Vanzetti – Zwei Streikführer italienischer Abkunft in den USA, 1921 angeklagt, gemeinsam einen Mord begangen zu haben, zum Tode verurteilt und nach sechsjähriger Haft trotz erwiesener Unschuld hingerichtet. <<<

Jaroslav Hašek (1883-1923) war ein tschechischer Schriftsteller und links-politischer Aktivist, der vor allem durch seine literarische Figur des »braven Soldaten Schwejk« berühmt wurde. <<<

vorderster Teil eines Schiffes <<<

Gesellschaftsraum <<<

(engl.) Was haben Sie von Chicago erwartet? <<<

(franz.) New York ist eine Messe wert. Eine Anspielung auf den (angeblichen) Ausspruch Heinrichs IV. von Frankreich: »Paris ist eine Messe wert.« <<<

(engl.) Wrigley hier, Wrigley dort, Wrigley überal!. <<<

Name der Gralsburg in der Gralsdichtung <<<

(engl.) überhaupt nicht. <<<

Vorabend, Tag und Nacht der Präsidentenwahl

Jimmie Walker, Bürgermeister und the bestdressed man of New York (gut angezogen zu sein, gilt im Staate der Gleichheit ebenso viel wie in einem Korps deutscher Studenten), Jimmie Walker steht auf dem Times Square und spricht mit weithin tönender Stimme, mit eindrucksvollen Gesten und mit schön gewundenen Phrasen zugunsten des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Al Smith.

Berittene Polizisten halten die Ordnung aufrecht, Tausende drängen sich, um den Redner zu sehen, die Rede zu hören, sie durch Zwischenrufe zu beleben oder zu stören.

Jimmie Walker reagiert nicht auf diese Einwendungen und nicht auf den Beifall, er spricht seinen Speech, und wenn er zu Ende ist, fängt er von Neuem an, mit unvermindert weithin tönender Stimme, mit genau den gleichen eindrucksvollen Gesten und mit ganz denselben schön gewundenen Phrasen.

Das tut er die ganze Nacht, ohne müde zu werden, denn er steht nicht in persona auf dem Times Square, er steht nur in effigie1 auf dem Times Square, er ist gefilmt und vitafoniert2 worden, als er diese Rede hielt, und nun wird sein Bild durch den Projektionsapparat auf die Leinwand und seine Stimme durch den Lautsprecher über den abendlichen Platz geworfen.

Mittags hält der demokratische Kandidat eine »Parade« ab, indem er durch die Stadt fährt. Zuerst eine Reihe von Polizisten auf Motorrädern, dann Polizisten zu Pferd; auf den Dächern zweier leerer Autobusse spielen Musikkapellen; die gentlemen of the press und die gentlemen of the film mit ihren Apparaten stehen auf dem Deck der nachfolgenden Autobusse.

Dann: ein offenes Auto, auf dessen erhöhtem Hintersitz der Kandidat thront. Er trägt den hellbraunen Derby-Hut, der ihn so populär gemacht hat und den er so populär gemacht hat, dass die Schaufenster der Hutläden mit hellbraunen harten Hüten von gerader Krempe angefüllt sind. Al Smith rollt vorbei, winkt abwechselnd mit der rechten und linken Hand, unbeschadet, ob die Menge jubelt oder pfeift. Nach ihm die Suite bezahlter und unbezahlter Wahlmänner in Autos mit großen Plakaten.

Das ist die große Parade. Vorher haben die Zeitungen spaltenlang darüber geschrieben, am Abend werden sie spaltenlang darüber berichten. Was war denn los? Ein Kandidat fuhr mit Musikbegleitung durch die Straßen von New York.

»… durch die Straßen von New York.« Das war los. Die fünfzigstöckigen, dreitausendfenstrigen Häuserpyramiden mitsamt ihren flachen Dächern und ihren Türmen und mitsamt ihren in schwindelnder Höhe ungeschützten Gesimsen sind besetzt von Menschen, die glücklich sind, für einige Minuten vom Verkaufsstand, von der Additionsmaschine, vom Arbeitstisch entfernt zu sein, hinabgucken und schreien zu dürfen und echt amerikanische Papierschlangen, echt amerikanisches Konfetti auf die Straße zu werfen.

Diese Papierschlangen sind die endlosen Streifen der beiden in jedem Büro aufgestellten Empfangsapparate für Börsenkurse und Wirtschaftsnachrichten. Das Konfetti aber entstand aus den vorjährigen Telefonbüchern von New York City, von Brooklyn und New York Suburban;3 vorschriftswidrigerweise wurden sie nicht an die Telefongesellschaft abgeliefert, sondern aufgehoben, damit man sie bei der Einholung einer Kanalschwimmerin, eines Ozeanfliegers oder mindestens eines Präsidentschaftskandidaten zerstückeln und die Fetzen mit vollen Händen verstreuen könne. Da hängt, schwebt, weht dieses Lametta aus Druckpapier von den strengen Fassaden hinab in die wüsten Straßenschluchten, die sich – während der Anwärter auf dem Weg zur Macht und zum Ruhm weiterzufahren glaubt – im Nu fußhoch bedecken mit überholten Börsenkursen und Telefonadressen des Vorjahrs.

Quer über die Straßen sind Banner mit den Namen der Prätendenten gespannt, auf manchen Giebeln Fahnen mit dem Bild eines von ihnen gehisst, grellbunte Glühbirnen formieren sich an den Klubhäusern zu flammenden Losungen, an allen Straßenecken werden Flugblätter verteilt, in englischer, italienischer, französischer, russischer, deutscher, jiddischer, polnischer und griechischer Sprache. (Dies die Reihenfolge.) Die Plakate sind nur in einer Sprache verfasst, freilich ist das in jedem Bezirk eine andere.

In Harlem tobt abends eine Parade zugunsten Hoovers, des »Parteigenossen von Abraham Lincoln«. (Eine gute Parole, denn Lincoln, der Sklavenbefreier, ist im Negerbezirk heilig.) An den hundert Kinos, den Singspielhallen, den Speak-easies,4 den Musikläden und Lombardgeschäften von Lenox Avenue vorbei rollt der Umzug mit den schreiend behängten Autos, in deren Fonds feingekleidete Negerherren und feingekleidete Negerdamen sitzen und auf deren Trittbrettern arme schwarze Teufel das Banner schwingen und »Stimmt für Hoover«, »Stimmt für Hoover« brüllen. Zwischen den Personenautos ein Lastwagen mit der Musikkapelle. Seltsam oder selbstverständlich? – es ist eine Musikkapelle ohne Saxofon, ohne Banjo, kein einziges Werkzeug der Jazzband, nur Geigen, Bratschen, Waldhorn und Tschinellen, und die von den Negern engagierten Musikanten sind allesamt Weiße!

Ein großer Eckladen auf dem Broadway trägt Affichen an den Fenstern: »Wenn ihr bezweifelt, dass es der Ku-Klux-Klan ist, der die Hetze gegen Smith führt, so tretet ein und sehet die Beweise.« Wir treten ein und sehen die Beweise. Zeitungsblätter, die Smith wegen seines Katholizismus verspotten. Karikaturen: auf Smiths Schultern reitet der Papst in Amerika ein, aus dem Fenster des Weißen Hauses ruft Smith den Rattenzug der Jesuiten zu sich. Devisen an den Wänden polemisieren, niemand dürfe wegen seiner Religion angegriffen werden.

Sie filmen um die Wette, die beiden Prätendenten. Zwischen den Großfilmen, zwischen den Szenen der Music Halls sieht man sie wie Wrigleys Kaugummi: here, there, everywhere, zu Hause, auf der Straße, auf der Tribüne.

Auch bemühen sie sich, in jedem einzelnen Hause von Amerika vorzusprechen. Per Radio. Von Herbert Hoovers Rede in Madison Square Garden bekommen die Rundfunkteilnehmer ein eine Stunde langes Stück, nachher von Al Smith’s Speech in Brooklyn ein ebenso langes Stück. Jeder Zwischenruf, jeder Beifall und jeder Pfiff ist in jedem radiogesegneten Haus zu hören. Wenn der Lärm nach einem markanten Satz zu lange dauert, äußert der Präsidentschaftskandidat: »Freunde! Vertrödeln wir die Radiozeit nicht mit Kundgebungen der Versammlung!«

Er hat recht. Die Radiozeit ist teuer, 30.000 Dollar die Stunde. Und allabendlich sprechen nicht nur die Kandidaten, sondern auch Parteimänner für sie.

Heute jedoch ist Wahltag, St. Electionday, und da herrscht tagsüber die Ruhe einer modernen Schlacht. Alles schreitet zur Urne – aber der New Yorker schreitet nicht, und statt der Urne gibt es Abstimmungsmaschinen, drei oder vier in jedem Wahllokal. Die Schlangen der vor ihnen angestellten Wähler winden sich ineinander und durcheinander. Vertrauensleute der beiden Parteien, an Abzeichen kenntlich, gehen mit Modellen der Maschine auf und ab und erklären jedem, wie er’s machen muss, dass seine Kandidaten gewählt werden. (Seine Kandidaten. Plural! Denn es wird nicht nur der Präsident gewählt, sondern auch der Vizepräsident, der Gouverneur, ein Senator, der Oberrichter, der Oberstaatsanwalt und ein Kongressmitglied.)

Ist der Wähler an der Reihe, sein Papier überprüft, dann tritt er in das »closet« und verschiebt einen Hebel, wodurch ein Vorhang zugezogen wird. Abgeschlossen von aller Welt, kann er nun das verbriefte Recht des freien amerikanischen Bürgers ausüben: alle paar Jahre auf sechs Knöpfe zu drücken und heimzukehren.

Erst abends, erst abends geht’s los. Der Times Square, die Ausbuchtung des Broadway, auch an normalen Abenden der tobsüchtigste Rummelplatz, Tummelplatz und Bummelplatz der Erdoberfläche, sieht heute buchstäblich Hunderttausende, die das Resultat erfahren wollen. New Yorks Polizei, verstärkt durch die von Brooklyn, von Bronx und von Staten Island, ist aufgeboten, um in der Siebenten Avenue und von der 40. bis zur 59. Straße den Verkehr wenigstens einigermaßen aufrechtzuerhalten. Als ob die Kehle von hunderttausend Gleichgesinnten nicht genügte, hat jeder noch eine Trillerpfeife oder eine Trompete oder eine Klapper mit sich, Kinder schlagen Tschinellen mit Zinntellern und Pauke auf Waschschüsseln, Chauffeure vermieten das Deck ihres Autos, kein Fenster der Bürohäuser, die Feiertag und auch sonst um diese Zeit längst Geschäftsschluss haben, ist unbesetzt, keine Lücke zeigt sich an der Brüstung der Dachgärten.

Im 8. Stockwerk des »Times«-Gebäudes leuchten die Meldungen auf. Jede löst Gebrüll aus und geht solcherart auf akustischem Wege um die Straßenecken zu jenen Menschenkeilen, die nichts sehen können.

Zwölf Uhr eine Minute nachts ist alles aus. Denn es erscheint mit Flammenschrift an der Wand das Telegramm aus Ardmore, Oklahoma:

»Hoover hat in Missouri die Mehrheit erlangt und somit die 266. Stimme im Wählerkollegium.«

Da das Kollegium der Wahlmänner aus 531 Personen besteht, bedeutet die Meldung aus dem Nest in Oklahoma Mehrheit und Entscheidung.

Heulend und pfeifend oder jubelnd und trompetend oder still und enttäuscht lockern sich die Massen, entfernen sich. Am nächsten Tag sind die täglichen Folianten ausschließlich gefüllt mit Hoover und seiner Familie, mit Wahlresultaten und Wahlberichten, zweiundzwanzig Millionen haben für Hoover gestimmt, siebzehn Millionen für Smith, auf vierzig Sternen der amerikanischen Gösch5 ist die Mehrheit für Hoover, nur auf den restlichen acht für Smith. Wetten werden ausbezahlt, Vermögen in Wetten gewonnen, Vermögen in Wetten verloren, auf Wall Street fünf Millionen Aktien umgesetzt.

Was ist geschehen?

Der Kandidat der republikanischen Partei hat gegen den Kandidaten der demokratischen Partei gesiegt. Nun ist aber die demokratische Partei natürlich durchaus republikanisch, und die republikanische Partei würde es sich sehr verbitten, für weniger demokratisch angesehen zu werden als die demokratische. Der genetische Unterschied, dass die Demokraten einmal die Vertretung der Plantagenbesitzer in den Südstaaten und des Kleinbürgertums in den Städten waren, tritt ebensowenig in Erscheinung wie der politisch-historische Unterschied, dass die Republikaner seinerzeit den Hochschutzzoll bekämpften.

Persönlich traten die beiden Stellungsuchenden mit besonderen politischen Ködern auf. Jedoch Hoover, der das Rennen mit drei »P« bestritt (Prosperity, Protestantism und Prohibition), betonte seinen Protestantismus wohlweislich nicht. Und für Wohlstand war sein Gegner ebenso. Auch Smith war für die Aufrechterhaltung der Prohibition, nur wollte er die Grenze des Alkoholgehalts für den Begriff »berauschendes Getränk« etwas hinaufsetzen; er erklärte aber, dies bedeute eine Änderung der Verfassung, zu der kein Präsident Macht und Möglichkeit besitze. Bedingt trat er dafür ein, die Verwertung der Wasserkräfte von der Privatspekulation fernzuhalten, während wiederum Hoover diese im Sinne der größtmöglichen Prosperität verwendet zu sehen wünschte.

Kein Unterschied in den Programmen, kaum ein Unterschied in den Wahlparolen. Und auch keine Personenfrage – da niemand bei solchen Wahlen entscheiden kann, da niemand bei solchen Wahlen voraussagen kann, wie sich der Kandidat als Präsident gegenüber diesem oder jenem Einfluss verhalten wird. Der einzige, der je mit festem Programm auftrat, war der Demokrat Wilson: »Kein amerikanischer Staatsmann darf so ehrlos und charakterschwach sein, unter irgendeinem Vorwand USA zur Teilnahme am Weltkrieg zu bringen.« Trotz der Riesenagitation der Entente wurde er dafür unter der Parole »He kept us out of the war«6 wiedergewählt und – erklärte den Krieg.

Also auch keine Personenfrage! Eine reine Machtfrage der Parteien, deren beide Bundesleitungen achteinhalb Millionen Dollar für Agitationszwecke ausgeworfen haben, abgesehen von den Millionen der Landesorganisationen. Eine Machtfrage zu Geschäftszwecken.

Die vierzig Millionen Wähler macht das nicht stutzig.

»Was ändert sich denn«, fragte der Doktor Becker am Wahlabend auf dem Times Square einen aufgeregten Nachbarn, »was ändert sich eigentlich dadurch, ob Smith oder Hoover gewählt wird?«

»Oh, es ändert sich ebensoviel, wie wenn Tunney statt Dempsey Weltmeister im Boxen wird.«

(lat.) als Bildnis <<<

auf Tonband aufgenommen <<<

die New Yorker Vororte <<<

Flüsterkneipen, Bars, in denen während der Prohibition heimlich Alkohol ausgeschenkt wurde. <<<

Landesflagge <<<

(engl.) Er hat uns aus dem Krieg herausgehalten. <<<

Käfige in Käfigen, die in Käfigen stecken

Zeit meines Lebens habe ich so etwas noch nicht gesehen wie die Tombs, das berühmte City-Gefängnis von New York. Der ursprüngliche Kerker stellte eine Kopie der ägyptischen Königsgräber (tombs) dar, was komisch war und dem Zweck des Gebäudes nicht entsprach, weshalb man den notwendig gewordenen Neubau im Stile der englischen Königsschlösser aufführte. (sic!)

Nun ist es eine Tudor-Festung mit einem Fabrikschornstein, die Eisentore im Wall sind kunstvoll beschlagen, und obwohl das Kastell keinen Turm hat, ist jeder Ecke eine große Kegelkappe aufgestülpt, als ob. Auch Zinnen und ähnliche Zierrate fehlen nicht, und nach dem Strafgerichtsgebäude führt über die Straße ein Verbindungsgang, der venezianisch gewölbt ist und demgemäß Bridge of Sighs1 heißt, die Seufzerbrücke. Es würde uns nicht überraschen, wenn demnächst ein Rockefeller etliche Millionen stiftete, um hier auch Bleikammern zu errichten, weil Venedig solche besaß.

Das Gefängnis sieht also von außen geradezu hui aus. Im Innern hingegen – zeit meines Lebens habe ich so etwas noch nicht gesehen!

Den ersten Eindruck vermitteln die Sheriffs, die eben vom General Court2 hereinkommen und gefesselt sind. Vielleicht könnte jemand einwenden, nicht sie seien gefesselt, sondern der Gefangene, den jeder Sheriff bringt. Aber die Nickelspangen schließen sich mit der gleichen Festigkeit um die Handgelenke beider – dass es das rechte Handgelenk des anderen und das linke Handgelenk des einen ist, macht nicht viel aus. Wichtiger ist: der Eskorteur hat den Schlüssel der Spange und einen Revolver in der Tasche, der Eskortierte aber bestenfalls nur einen Revolver.

Man trifft auch Sheriffs, die gerade abgeliefert haben und ein ganzes Warenlager von vernickelten Stahlarmbändern in der Hand tragen.

An zwei Zimmern vorbei, hinter deren Eisengestängen der Gefangene mit seinem Rechtsanwalt verhandeln kann, geht es nach innen: den Zellen zu. Keine ist durch eine Tür verschlossen, alle nur durch Gitterstäbe, sodass der Insasse nicht eine Stunde des Tages und nicht eine Stunde der Nacht allein ist; er sitzt im Käfig, jederzeit zur Schau für die vorbeigehenden Wächter, und ist doch immer verschlossen.

Und wie verschlossen! Der Korridor, man kennt diese eisernen Viadukte aus jeder Strafanstalt, ist hier kaum einen halben Meter breit und läuft nur zehn Zellen entlang, vier solcher Galerien per Stockwerk. Aber nicht nur die Zellen sind einzeln versperrt, sondern auch jede Galerie zugeklappt und jeder Eingang zu jedem Stockwerk verschlossen. Zeit meines Lebens habe ich so etwas noch nicht gesehen: ein Gefängnis, wo man oben und unten, rechts und links keinesfalls mehr als acht Schritte machen kann, ohne auf ein versperrtes Gestänge zu stoßen.

Zur Menagestunde sind manche Türen offen: die in die Küche, die, aus denen die Kalfaktoren kommen, um auszufegen oder Brot zu holen. Wenn nun irgendwo eine Unruhe ausbricht, so genügt ein Druck auf die Alarmvorrichtung, um alle Räume zu schließen und jede Kommunikation der Abteilungen zu verhindern. Ganz eng die Mitte des Stockwerks, wo die vier Zellengänge zusammenlaufen, so eng, dass man sich nicht bewegen kann: auf diesem Raum wird die Bewegungsstunde abgehalten, der Spaziergang.

Ein Waschbecken mit fließendem Wasser ist in der Zelle und eine Klosettschüssel, dazwischen ein kleiner Tisch mit Seife für das erstere und mit Papier für das letztere. Dieses Tischchen füllt die Querwand aus, darüber brennt eine Glühbirne ohne Schalter, rechts an der Wand sind zwei übereinander angeordnete Klappbetten für die Nacht und ein Schemel für den Tag und noch ein Tischchen. Das ist gleichermaßen die Wohnung für den, der wegen Überschreitung von Verkehrsvorschriften zu einem Tag verurteilt (vom Verkehrsgericht erhält der Chauffeur das erste Mal einen Tag oder 2 Dollar Strafe, das zweite Mal zwei Tage oder 25 Dollar, das dritte Mal 50 Dollar oder fünf Tage und Entziehung des Führerscheins), wie für den, der unter dem Verdacht mehrerer Raubmorde hierhergebracht worden ist und nun eventuell sechzehn Monate darauf warten kann, bis er über die Seufzerbrücke zur Verhandlung geführt wird.

Denn das City-Prison of Manhattan beherbergt Untersuchungshäftlinge (trial cases) und Leute, die bereits verurteilt (sentenced) sind, und zwar zu einer Haft von höchstens sechs Monaten. Die allerdings haben einen gemeinsamen Schlafsaal hinter Gitterstäben.

Gesondert untergebracht sind auch die zum ersten Mal rückfälligen Jugendlichen (second offenders) im Alter von 16 bis 20 Jahren und die bisher unbescholtenen Jugendlichen. Sie wohnen im alten Teil des Tudor-Schlosses, unter der Seufzerbrücke, an der Stelle, wo bis zum Jahre 1888 der Galgen von New York stand. Der Galgen ist dann verlegt und schließlich die barbarische Strafe des Henkens abgeschafft worden und durch den »humanen« elektrischen Stuhl ersetzt.

Für Kokainschnupfer und Morphiumesser, die gewöhnlich gleichzeitig Schmuggler dieser Toxine sind, hat man eine dritte Sonderabteilung reserviert, nicht etwa zu dem Behufe, damit sie einander kennenlernen und sich zu gemeinsamen Geschäftsverbindungen zusammenschließen, sondern weil die Behandlung dieser Fälle die gleiche ist.

Zeit meines Lebens habe ich so etwas noch nicht gesehen, ein Kerkerhaus, in dem sich – zweimal täglich, um zehn Uhr morgens und um halb drei Uhr nachmittags – die stählernen Klapptüren der Galerien vor einem Zeitungsjungen öffnen, der die Zellen entlang läuft und Tagesblätter und Magazine verschleißt. Das ist gut. Und gut ist auch, dass hier, wie in jedem amerikanischen Gefängnis (sogar im Frauenzuchthaus) jedermann so viel rauchen darf, wie er lustig ist. (Wann wird endlich in den deutschen Polizeigefangenenhäusern und Strafanstalten die Quälerei des Tabakverbotes aufhören!)

Der Häftling kann täglich einmal unentgeltlich telefonieren lassen und hat für jeden weiteren Anruf, der für ihn besorgt wird, nur fünf Cents zu bezahlen. Ein Geschäft ist hier, wo man vielerlei erhält: nicht nur Pfeifen samt Tabak und Putzern, Zigarren, Zigaretten und Streichhölzer (Deutschland, höre: Streichhölzer im Gefängnis!), Kaugummi, Pralinen(!), Selterswasser, Ingwerbier, Kuchen, Marmelade, Ölsardinen, Spaghetti, Kondensmilch, Räucherhering, Äpfel und Orangen, Bleistifte, Schreibpapier, Briefmarken, Rasiercreme, Rasierbürste, Rasierpulver und Zahnpasta, sondern auch Unterhemden, Unterhosen, Hemden, Socken, Taschentücher in allen Farben, Stiefelwichse und Wollhandschuhe. In den Frauengefängnissen auch Blusen, Strümpfe, Miederleibchen, Nadeln, Haarnetze, Taschenkämme und Sicherheitsnadeln.

Restaurant im Hause. Der Kellner geht von Zelle zu Zelle, nimmt Bestellungen entgegen und serviert denen, die Geld haben und mit der Anstaltskost nicht zufrieden sind. Das wirkt merkwürdig. Aber die Methode des europäischen Strafvollzugs, nur dadurch die Unterschiede zwischen reich und arm aufzuheben, indem man beide auf jämmerliche Gefangenenkost setzt, führt ebensowenig einen richtigen Zustand herbei. Ein solcher wäre: anständige, die Gasthausverpflegung überflüssig machende Kost. Oh, über das Bedenken der Spießer, dass es dem Verbrecher im Kerker »zu gut gehen« könnte! Das Gefängnis wird immer eine schreckliche, gefürchtete Örtlichkeit bleiben, auch wenn man dort anständig essen, mit seiner Frau verkehren, nach Belieben rauchen, Briefe schreiben und Briefe und Besuche empfangen dürfte.

Gezahlt werden die Gasthausspeisen mit Gefängnismünzen, die Waren aus dem Laden mit einem Scheck, der vom Häftling und einem Zeugen unterschrieben ist.

Es gibt ferner eine Patentkirche. Ein schöner Altar, tief gegliedert, ist dazu da, dass der evangelische Pastor zum Heiland bete, dessen Bildnis über dem Kreuz hängt. Aber, husch, hast du nicht gesehn, wird der Altarraum zugeklappt, nichts mehr von ihm ist übrig, nichts mehr vom Kruzifix und nichts mehr von Jesus, die Klappe ist eine Bundeslade und die Kirche eine Synagoge. Das heiß ich mir smart, ein Griff – ein Tempel; weshalb aber, um Jehovas, beziehungsweise um Christi willen, genügt das nicht, warum müssen, heilige Maria, die Katholiken im unteren Stockwerk eine eigene Kapelle haben und sogar die Gesundbeter, die Christian Science, eine eigene? (Apropos: »Jewish Science« heißt in Amerika die Psychoanalyse.)

Bevor wir eintraten in die Tombs, sahen wir auf der Straße eine Gruppe von Menschen; sie warteten vor einem Türchen im Wall, auf dem »Visitors’ Entrance«3 stand, und wir glaubten in ihren Gesichtern jene trübe Mischung von Wiedersehenserwartung und Sorge zu erkennen, die bei Kerkerbesuchen vorherrscht. Im eisigen Dezember mussten sie draußen harren, den Blicken der Passanten ausgesetzt.

Wir ahnten nicht, von welch grauenvoller Art der Besuch hier ist.

Die Leute schieben sich in einen Stollen, der in das Haus eingeschnitten und nach wenigen Schritten zu Ende ist. Links ist dieser Gang von nummerierten schmalen Schränken eingesäumt, in denen je ein Stuhl steht. Eine Wand des Schranks ist ein ganz engmaschiges Drahtnetz.

Jedem Besucher ein Schrank. Jedem Schrank gegenüber, nach einem Zwischenraum von einem halben Meter, ein anderer, die gleiche Nummer tragender und ebenso dicht verdrahteter Schrank. Darin, besuchsbereit abgeschlossen, der Gefangene.

So sitzen, einander fast unsichtbar, unbeweglich und distanziert, Mutter und Sohn sich gegenüber, Vater und Tochter, Gatte und Gattin; vielleicht Mütter nebeneinander, vielleicht Gattinnen nebeneinander, vielleicht Söhne nebeneinander, eine gespenstische Reihe angesichts einer ebenso gespenstischen. Wärter stehen am Ende des Zwischenraumes und überblicken ihn.

»Damit die Besucher den Gefangenen nichts zustecken, keine Feilen, keine Kassiber,4 keinen Alkohol, keine Waffe und kein Narkotikum.« So wird dieses System erklärt.

In Europa ist man ja auch auf derlei Dinge bedacht, ohne dass – nein, zeit meines Lebens habe ich ein solches Gefängnis nicht gesehen.

Seufzerbrücke in Venedig <<<

Gericht <<<

Besuchereingang <<<

geheimgehaltene schriftliche Mitteilung eines Gefangenen an andere Gefangene oder aus dem Gefängnis heraus an die Außenwelt. <<<

Kapitol und Kapitale

Gewohnt, seine Vorstellung von etwas Bevorstehendem zu fixieren, um sie hernach mit der Wirklichkeit konfrontieren zu können, hatte sich der Doktor Becker die Stadt Washington als eine Art Haag ausgemalt, einen Balkon Amerikas. Ein Balkon ist etwas, was mit dem übrigen Haus nichts zu tun hat. Man wohnt nicht dort, aber man sitzt dort und genießt.

Wie dachte sich also der Doktor Becker die Stadt Washington?

So: Regierungspaläste, stille Plätze umsäumend, pensionierte Ministerialräte in den Anlagen spazierend, aktive Staatssekretäre in großen Autos umherfahrend, Gesandtschaftshotels, Kaffeehäuser auf dem Bürgersteig mit Senatoren, Deputierten, Parlamentsjournalisten, politisierenden Damen und käuflichen Dingen.

Bei der Konfrontation erwies sich das Fantasieprodukt als falsch. All das wäre zu europäisch gewesen. Aber auch amerikanisch ist Washington nicht – außer in einer Hinsicht, und in dieser ist es sogar die Hauptstadt Amerikas. Nämlich als Sammelsurium aller nichtamerikanischen Stilarten, die an falscher Stelle angewendet sind. Das Finanzamt erhebt sich, ein mächtiger attischer Tempel, dass man glauben könnte, es sei für Gläubige bestimmt und nicht für die Gläubiger Wall Streets in der ganzen Welt. Im Schatten des Finanztempels birgt sich, von Bäumen und Rankenwerk umhüllt, ein Tuskulum, das Weiße Haus, wie geschaffen für die Liebesspiele eines lockigen Römerjünglings mit seiner Lavinia. (Hoover, mach mir keine Zicken!)

Der Reichstag heißt nicht Reichstag und nicht Parlament, sondern er heißt »Capitol« und ist deshalb auf dem Umwege über die Londoner Pauls-Kathedrale der Peterskirche nachgebildet, die auch nicht auf dem kapitolinischen Hügel steht.

Als Modell für den Hauptbahnhof, die Union Station, haben die Thermen des Diocletian gedient, und dem Andenken George Washingtons hat man einen täuschend ähnlichen ägyptischen Obelisk am Ufer des Potomac aufgerichtet.

Ob Wilson als Grabmal eine Sphinx bekommt, steht noch dahin. Das Mausoleum Lincolns ist ein Tempel, und demgemäß der Tempel der Freimaurer ein Mausoleum – genau nach dem von Halikarnass1 in Kleinasien kopiert.

Und noch etwas ist echt amerikanisch: dass es auch in Washington »Burlesk Shows« gibt. Es gibt sie überall, vom Times Square in New York über die Main Streets der kleinen Städte bis tief hinein in den Westen. Aber in Washington, wo sich immerhin der Amerikanismus nicht in so mörderischer Gier austobt, überraschen sie, diese tiefsten Erniedrigungen der Frau, die Kehrseite der Frauenverhimmelung und der Girlherrschaft und vor allem jener Grandezza, mit der zehn Männer im Fahrstuhl ihre Hüte abnehmen, da ein rotznäsiger Backfisch einsteigt – ausgenommen natürlich im Bürohaus oder in der Fabrik, wo die Dame vielleicht gar keine Dame ist, sondern eine arbeitende Frau.

In den Burlesks also, um ein Charakteristikum des amerikanischen Lebens bei dieser Gelegenheit abzutun, besteht der Hauptwitz darin, dass jede der halbnackt auf der Bühne »tanzenden« oder »singenden« Frauen nach beendetem Auftritt auf Beifallsäußerungen hin immer wieder aus der Kulisse zurückkehrt, gewöhnlich auf einem über den Zuschauerraum gelegten Steg, und sich jedes Mal weiter entblößt, bis nichts mehr da ist als ein dünner Schamgürtel, den sie dann unter keuchender Stille des Auditoriums abknöpft. Es ist ein zweiter darunter. Hört die klatschende Nötigung noch immer nicht auf – die nach ihr auftretenden Kollegen haben ihren Vortrag unterbrochen und stehen auf der Bühne herum –, so muss sie einige Wackelbewegungen mit dem Bauch oder dem Gegenteil vollführen.

Kein Wort gegen eine ehrliche Schweinerei! Aber tausend Worte Englisch gegen den Puritanismus, der den indianischen Holzschnitzereien in den Museen die Organe abschneidet und Kunstwerke verhüllt, gegen die Prüderie, die sich überall äußert, gegen die Galanterie, mit der man die Damen überschüttet, um im Zuschauerraum der Burlesks seine wahre Natur zu enthüllen, die Frau tierisch herabzuwürdigen, sie öffentlich – im Ursinn des Wortes – bloßzustellen.

Aber wir wollten doch von Washington reden, der Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Es ist außer in besagten architektonischen und sexuellen Kleinigkeiten vollkommen unamerikanisch. So zwar, dass es hier überaus viele Geschäfte mit Reiseandenken gibt, genau wie in Mariazell. (Vornehme Reiseschriftsteller würden die Wendung »wie in San Jago (sic!) di Compostella« verwenden.) Man kann also emaillierte Löffel mit dem Capitol kaufen, Medaillen mit dem Konterfei Benjamin Franklins, Teller, auf denen das Weiße Haus und der Obelisk und die Treasury2 und die dem Andenken Abraham Lincolns errichtete Akropolis zu einem Stillleben vereinigt sind. Auch Alben und Ansichtskartenserien selbstverständlich; aber merkwürdigerweise gibt es in Washington, wo die Staatsdruckerei und die Dollarlithografie wohnen, ebensowenig eine gute Ansichtskarte wie sonstwo in Amerika.

Ein Kreuzungspunkt der Korridore im Capitol heißt »Hall of Fame«,3 und jeder der achtundvierzig Bundesstaaten hat das Recht, die überlebensgroßen Statuen seiner beiden berühmtesten Söhne hier zu deponieren, weshalb es aussieht, als ob jemand die Berliner Siegesallee4 gekauft und in der Diele seiner Villa untergebracht hätte; wenn wir noch registrieren, dass der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, Dawes, während beider vom Doktor Becker besuchten Sitzungen des Senates den Vorsitz führte, so ist alles erledigt, was sich gegen Washington vorbringen lässt.

Im Übrigen ist es eine schöne Stadt, vor allem, weil man beinahe gar keine Polizisten zu Gesicht bekommt. Philadelphia, mit dem es einen gewissen Sinn für Geschichte und Tradition gemeinsam hat, ist Washington durch eine größere Reinlichkeit voraus, den Wolkenkratzerstädten durch Gelassenheit. Nach Theaterschluss vermag man eine Stunde lang durch die Straßen zu gehen, ohne Menschen zu begegnen.

Die Library of Congress, mit Recht weltberühmt, spielt alle Stückeln, die man von einer Bibliothek verlangen kann. Das Haus ist seine 6.032.000 Dollar unter Brüdern wert, und zweitausend Fenster ermöglichen in Lese-, Bücher- und Ausstellungssälen fast die ganze Tagesarbeit bei natürlichem Licht. In der Manuskriptesammlung sieht man in einem offenen Altarschrein aus schierem Gold die Unabhängigkeitserklärung Amerikas; unter den ausgestellten Handschriften der Präsidenten fehlen keineswegs die von Andrew Johnson, der wegen Korruption und Finanzschwindeleien in Anklagezustand erhoben wurde, oder von Harding, dessen Selbstmord wegen seiner Teilnahme am Ölschwindel ein öffentliches Geheimnis ist.

Obwohl in der Library of Congress ungefähr zehn Bücher mehr von Doktor Beckers Lieblingsautor vorhanden sind als in der New Yorker Public Library (dort haben sie nur den »Fall des Generalstabschefs Redl«, den »Soldat im Prager Korps« und den »Klassischen Journalismus«), muss der Doktor Becker dennoch der New Yorker den Preis zuerkennen. Denn sie dient wirklich dem Volk. Jeder Passant der Fifth Avenue, der eine Viertelstunde Zeit hat, jedes Kind, das ein Abenteuerbuch (es gibt einen Kinderlesesaal), und jeder Fremde, der eine Zeitung seiner Heimat lesen, jeder Kaufmann, der eine Handelsvorschrift nachschlagen will, kann im Winterrock hinaufgehen, einen (unentgeltlichen!) Zettel (einmal!) ausfüllen; nach fünf Minuten leuchtet seine Nummer am Schalter rot auf, und er bekommt sein Buch; hat er sich einen Stuhl genommen und dessen Nummer auf das Formular geschrieben, so werden ihm die Bände direkt auf seinen Platz zugestellt.

Es bedarf keiner Eintrittskarte, keiner Legitimation, keiner Gebühr und keiner Bürgschaft, und die doppelte »eigenhändige Unterschrift« auf den deutschen Scheinen, die bewirkt, dass der Ausgabebeamte den Namen niemals lesen kann, wird hier nicht verlangt; im Gegenteil, wer in dieser Präsenzbibliothek ständig arbeitet, stempelt eine Anzahl von Zetteln mit seinem Namen und braucht nur die Buchnummer daraufzuschreiben. (Wie, fragt der Deutsche, keine Auflage, kein Erscheinungsjahr? Nein.) Die Arbeitsräume für die verschiedenen Fächer haben eigene Handkataloge, feuersichere Schränke für die Notizen jedes Benutzers und Schreibmaschinentische und Waschbecken mit Heißlufttrockner.

Das Herrlichste aber ist der Zettelkatalog, in dem jedes der drei Millionen Bücher drei- oder viermal vorzufinden ist, einmal unter dem Namen des Autors, einmal unter dem Hauptwort des Titels, ein- oder zweimal in den Wissensgebieten, zu denen es gehört. Und die zu einer prinzipiellen Frage gehörenden Zeitschriften- und sogar Zeitungsartikel sind gleichfalls eingereiht.

In Washington ist freilich der Lesesaal kein Teil der Straße, hier arbeiten unter der farbenfroh-himmelnahen Kuppel die finsteren Männer, die ein noch so leises Schnäuzen aus der Erkenntnis der ewigen Wahrheit reißt. Es sollen eine Million Bände mehr hier sein als in New York, der Rekord des British Museum fast erreicht. (Jedes Werk, irgendwo in der Welt erscheinend und aufs Copyright reflektierend, muss in einem Pflichtexemplar an die Kongressbücherei gesandt werden.)

Wer sich langweilt in Washington, wer keinen Bekannten hier hat oder wer aus sonst einem Grunde die Sache mitmachen will, geht um ein Viertel eins zum Präsidenten der Vereinigten Staaten und schüttelt ihm die Hand. Man braucht sich nur im Vorzimmer des Executive Office einzuschreiben, wird von dem Beamten mit dem bewussten fragenden Blick gestreift, »sieht so ein Mörder aus?«, und darf sich einreihen in den Zug, der sich langsam gegen den Cabinet Room vorwärts bewegt. Nahe der Tür sind außen zwei handfeste Männer und innen der Mister Coolidge postiert. Der dürre Alte mit dem Vogelgesicht streckt jedem die Hand entgegen und stellt abwechselnd eine Frage und eine Behauptung auf. Die Frage lautet: »Wie geht’s Ihnen?«, die Behauptung: »Ich bin froh, Sie zu sehen.« Hierauf macht man fünf Schritte. Dort ist die Tür!