Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

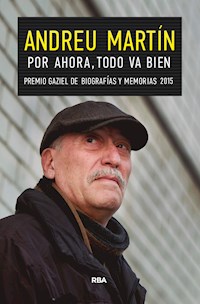

Andreu Martín, uno de los autores más prolíficos y leídos de este país, se estrena en uno de los pocos géneros que aún no había abordado: el de las memorias. Sus memorias destilan un humor irónico y amable, y nos llevan desde la efervescente Barcelona de los años veinte que vivió su padre, pasando por la opresión de la dictadura franquista, la locura y el desengaño de los años setenta y de la transición hasta hoy, a la vez que nos dejan una reflexión imprescindible sobre el acto y el oficio de escribir.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 559

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Andreu Martín, 2016.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2016. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: OEBO983

ISBN: 9788490567135

Composición digital: Newcomlab, S.L.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

1. Prehistoria

2. Premoniciones

3. Prisionero de la fantasía

4. Mar y montaña

5. El final de la inocencia

6. Bocadillos y onomatopeyas

7. De polis

8. Farándula

9. Ventanas herméticamente abiertas

10. La época de la locura

11. El profesional

12. Retorno a la psicología

13. Progresa adecuadamente

14. Un millón de mundos por descubrir

15. Policías y ladrones

16. El viejo de cabaret

Epílogo

Fotografías

Notas

No sé de qué hacen los años que cada vez son más cortos.

EL ROTO

Ni siquiera la vida dura toda la vida.

JAUME RIBERA

Tras el muerto en el estanque,

tras el fantasma en el huerto,

tras la señora que baila

y el hombre que bebe obseso,

tras la expresión de fatiga,

la jaqueca y el lamento,

existe siempre otra historia

que no es jamás lo que vemos.

JAIME GIL DE BIEDMA

El chiste que más me ha gustado en mi vida es aquel que contaba Steve McQueen en Los siete magníficos. Están los protagonistas esperando el ataque de los malos cuando un viejo del pueblo pregunta al personaje Vin Tanner, que interpreta Steve McQueen:

—¿Ya están preparados? ¿Qué ocurriría si llegase ahora? ¿Eh?

—Me recuerda a un tipo de mi tierra que se cayó de una casa de diez pisos. [...] Mientras iba cayendo, la gente de cada planta le oía decir: «Por ahora, todo va bien; por ahora, todo va bien».

Es una metáfora perfecta del curso de la vida. Al nacer, empezamos a caer de lo alto del rascacielos y nos pasamos setenta, ochenta o noventa años diciéndonos que «por ahora, todo va bien; por ahora, todo va bien».

O no..., es verdad. Porque el que cae podría ir gritando: «¡Que me mato!, ¡que me voy a matar!»; o podría ir recriminándose: «¡Quién me mandaría asomarme!, ¡quién me mandaría asomarme!»; o aullando de manera incoherente, o cagándose en todos los santos... Y a más de uno podríamos sorprenderlo tan tranquilo, seguro de que la acera no es «el final», que hay otra vida más allá de los adoquines y que, allá abajo, no le espera el batacazo definitivo, sino la puerta que se abrirá a un mundo mejor.

Yo escuché por primera vez este chiste en 1961, cuando se estrenó el film en España. Yo tenía doce años y me apropié de la paradoja que supone el opinar que todo va bien mientras te acercas vertiginosamente al golpe final. Habrá que suponer que fue porque la identifiqué con mi manera de ser.

«Por ahora, todo va bien» significa que te gusta lo que estás viendo y estás sintiendo. La emoción eufórica de la caída libre, como de montaña rusa, lo que vislumbramos tras las ventanas al pasar: sonrisas, caras bonitas, acaso alguna belleza vistiéndose o desvistiéndose, una apacible escena familiar, un encuentro apasionado, un paisaje sublime. De vez en cuando, también significa que caemos agarrados de la mano de alguien que te acompaña, te dice cosas bonitas y te ayuda cuando tienes miedo.

1

PREHISTORIA

ANDRÉS

Andrés Martín Prada nació el 5 de febrero de 1905 en el barrio de la Horta, en el centro de la ciudad de Zamora. Eran seis hermanos: Angelita, Elisa, Manolo, Miguel, Pepín y él.

Me hablaba de una infancia galopando en caballos a pelo con los gitanos del barrio, de hacer novillos «porque no servía para estudiar», de peleas callejeras y pedradas, de hermanos muy cómplices que se unían para vengar las agresiones a los hermanos pequeños. Me hablaba de un padre concejal, con gran influencia sobre los gitanos que le votaban. Me contaba que, un día, el abuelo regresaba a casa, a caballo, cuando una serpiente saltó sobre él como un resorte y le arrancó un broche de plata que llevaba en la corbata; y que, una noche, el pequeño Andrés iba en burro y, en medio de la oscuridad, oyó el grito del mochuelo, que le sonaba como «vooooy, voooy», y pasó mucho miedo.

Luego, Andrés tuvo no sé qué enfermedad y el doctor le recomendó que fuera a algún lugar cerca del mar, «a tomar las aguas», y lo enviaron a Barcelona, donde vivía su tía Antonia con su hijo Crescencio, conocido más adelante como Chinchín.

Mi padre se encontró con la Barcelona cosmopolita de la segunda década del siglo XX, locos años veinte de la revolución industrial que respiraban libertad y esperanza, con obreros que habían unido sus fuerzas anarquistas, socialistas y comunistas en un Sindicato Único y buscaban la utopía con las armas en la mano; y con patronos que castigaban las huelgas con lockouts y que fundaron un llamado Sindicato Libre donde, según mi padre, se afiliaban sicarios a quienes, junto con el carné, les proporcionaban las pistolas. En la Barcelona del mítico Noi del Sucre, del asesinato de Francesc Layret y de la bomba en el popular music-hall Pompeya del Paralelo, casi en la esquina con la calle Nou de la Rambla.

Cuando le notificaron que ya se había curado de la enfermedad que lo había llevado a «tomar las aguas» y que debía regresar a Zamora, Andrés aún usaba pantalón corto. Se hizo con un traje de señor, con pantalón largo y canotier, y, aparentando más edad de la que tenía, fue a pedir trabajo a los grandes almacenes El Siglo, los primeros de Barcelona que tuvieron puertas giratorias en la entrada y escaleras mecánicas. Lo contrataron y, ya con dinero en el bolsillo, se dedicó a vivir hasta las últimas consecuencias la Barcelona de la sicalipsis (en los music-halls se presentaba a las vedettes diciendo «la gran belleza escultural y sicalíptica...»), de los espías de la Gran Guerra y de las mil maneras diferentes de prostitución, una ciudad en cuyos muros podían leerse pintadas como «Volem lladres honrats» («Queremos ladrones honrados») o «Visca la merda» («Viva la mierda»). Era la Barcelona del tango, donde triunfó Gardel, en 1925 (en el teatro Goya), 1927 y 1928 (en el Principal Palace), y el trío de Irusta, Fugazot y Demare, en 1928. En 1935, el famoso compositor Enrique Santos Discépolo (Discepolín), autor de tangos como «Malevaje», «Esta noche me emborracho», «Yira, yira» o «Uno», vino a Barcelona con una orquesta de cinco bandoneones. Cantaba Tania, la esposa de Discépolo; y uno de los cinco bandoneones era mi tío Chinchín.

En algún momento, mi padre montó una academia donde supuestamente enseñaba a bailar el tango y que resultó de gran utilidad para obtener múltiples favores femeninos.

A veces iba con su pandilla a un restaurante, como Las Siete Puertas, y jugaban a que pagaría el que acabara último. El más cobarde solo comía un plato, y el más valiente llegaba hasta los postres.

En aquella época era muy popular una copla titulada «Mala entraña» que decía:

Cuando triste quedo a solas en mi alcoba

le pregunto a la estampita de la Virgen

qué he hecho yo pa que tú así tan mal te portes,

que lo que haces tú conmigo es casi un crimen.

Mira, niño, que la Virgen lo ve todo

y que sabe lo malito que tú eres,

que queriéndote yo a ti con fatiguita

el amor buscas tú de otras mujeres.

Serranillo, serranillo,

no me mates, gitanillo,

qué mala entraña tienes pa mí,

cómo pués ser así.

Me contaba mi padre que, en su más gamberra juventud, iban con su pandilla a «levantar el muerto». Frecuentaban los casinos clandestinos de la ciudad, en sótanos de bares del barrio chino, y estaban atentos a los que jugaban a la ruleta y se despistaban. A veces se daba el caso de que alguien, habiendo apostado a muchos números, se olvidaba de recoger alguna de sus ganancias. Entonces, de lo que se trataba era de ser más rápido y arramblar con las fichas antes de que se diera cuenta.

En algunas ocasiones, el propietario de la apuesta los descubría, y se organizaba el escándalo; entonces dejaban a oscuras el local rompiendo las lámparas, y todo terminaba en carreras y confusión. Otras veces no era el apostador quien los veía, sino el crupier. Pero este era amigo y miraba para otro lado, canturreando, como si nada:

Mira niño que la Virgen lo ve todo

y que sabe lo malito que tú eres...

Y el que había levantado el muerto, como si nada, continuaba canturreando:

>Qué mala entraña tienes pa mí,

cómo pués ser así...

Esta clase de cosas me contaba mi padre, y siempre me hacía reír.

Mi padre se parecía al actor George Raft, y le gustaban mucho sus películas de gánsteres. Me lo imagino perfectamente con traje de americana cruzada y sombrero flexible, y casi lo veo reproduciendo el gesto compulsivo de lanzar una moneda al aire para atraparla al vuelo, repitiendo ese movimiento una y otra vez. Me contaba con fervor el final de Scarface, el terror del hampa, de Howard Hawks, en que George Raft y Paul Muni acababan pugnando por una ametralladora Thompson.

Cuando ya era muy mayor y salíamos alguna vez a pasear por las Ramblas, murmuraba, sarcástico: «¿Y a esto lo llamáis juerga?». A continuación, presumía: «Cuando yo entraba en la calle Nou, las casas, al verme, se tambaleaban..., así», y levantaba los brazos al cielo, moviéndolos de un lado a otro, como si estuviera ante la aparición de algún espíritu deslumbrante.

Mi padre entró a trabajar en el puerto de Barcelona «como representante de los patronos», pero supo hacer suficientes amistades entre los obreros anarquistas como para que estos le advirtieran cuando se avecinaban alborotos o algún atentado. «Mañana, más vale que no vengas, Prada», le decían. En el puerto, a mi padre lo llamaban por su segundo apellido, Prada.

De pronto, un día, por sorpresa, se presentó en Barcelona toda su familia —padre, madre y cinco hermanos—, con una mano delante y otra detrás. Nunca supimos, ni yo ni mi hermana, lo que había sucedido exactamente. La versión oficial hablaba de un pleito entre mi abuelo y su hermano por la herencia; la segunda versión hablaba de una partida de naipes en que el abuelo José perdió casa, rebaños, caballos y hasta favores políticos. Y, si aceptamos que las serpientes no suelen saltar como resortes para arrancar broches de plata a personas que van a caballo y que eso más bien suena a mala excusa cuando el broche de plata ha quedado sobre un tapete verde, la segunda versión resulta más verosímil.

Alquilaron el piso de Gran Vía esquina Entenza (en el número 426), donde yo había de nacer muchos años después.

En el año 1925, mi padre cumplió tres años de servicio militar en el Grupo de Regulares de Ceuta, en plena Guerra del Rif.

Primero, lo enviaron a no sé qué pueblo perdido, cerca del frente, pero finalmente fue trasladado a la ciudad de Ceuta, donde fue cabo furriel al servicio de un coronel o general especialmente despótico. Allí se encargó de llevar la paga a los funcionarios y reclusos de la prisión de la fortaleza del monte Hacho. Contaba que solo estuvo en serio peligro de muerte a partir del momento en que se enrolló con una magrebí casada. (No decía «magrebí», claro, decía «mora». Eran otros tiempos.)

INÉS

Inés Farrero España (¡ah, sí, tengo España en uno de mis apellidos!) nació el 11 de febrero de 1910 en Erinyà, un pueblecito muy pequeño del Pallars, cerca de La Pobla de Segur, donde aún hoy no hay ni bar, ni fonda, ni capellán.

En su familia, fueron nueve hermanos, de los cuales dos murieron a los seis meses de vida. Yo conocí a siete de ellos: desde tía Asunción, la mayor, nacida en 1900, hasta tía Estela, la pequeña, nacida en 1920. Se fueron de Erinyà porque los cuatro hermanos varones no querían cultivar la tierra; se trasladaron a Barcelona en 1922, cuando mi madre tenía doce años y tía Estela, dos. Pusieron un colmado en la calle Canalejas, números 12 y 13, en el barrio de Sants.

A los trece años, a mi madre la pusieron a trabajar como carnicera. De pequeña, en el pueblo, había aprendido a descuartizar corderos viendo cómo lo hacían los mayores, y luego, en la carnicería, le encargaron que descuartizara terneros. Trece años tenía... La carne acabó por darle un asco insoportable y dejó tanto el colmado como la carnicería para entrar a trabajar de modista.

Aprendió en casa de su hermana mayor, Asunción. Luego, fue como aprendiz de modista a casa de la señora Margarita Font, en la calle Pau Claris, 38, que era propietaria de la famosa pastelería Mallorquina. Era la época en que los ricos tenían, entre el servicio, a modistas que iban una vez a la semana para hacerles los vestidos o los remiendos necesarios. Más tarde, Inés entró a trabajar en casa de Evaristo Arnús, conocido industrial que vivía en La Pedrera; y en casa de la condesa de Sert, en la esquina de la calle Provenza con paseo de Gracia; y también para los propietarios de la librería Subirana, de la calle Portaferrissa, y para los dueños de la Transmediterránea, que vivían en Muntaner con Travessera de Gràcia.

Estos últimos, me contó mi madre, huyeron cuando estalló la guerra y quedaron a deberle quinientas pesetas.

También iba a una cooperativa llamada Els Lliberals («Los Liberales»), que estaba en el barrio de Hostafrancs, y allí enseñaba costura gratuitamente a niñas huérfanas. En aquella asociación se celebraban bailes los domingos, y ella asistía con sus amigas. También iba a una cooperativa de las calles Consejo de Ciento y del Callao, que se llamaba Sang Nova («Sangre Nueva»), y al local Els Cotoners («Los Algodoneros»), en la calle de la Princesa.

Fue en Els Lliberals donde, en 1930, conoció a un bailarín de tangos, muy bromista, conocido como el Quico, que se llamaba en realidad Andrés Martín Prada y que acabaría siendo mi padre.

MARTÍN Y FARRERO

Se casaron en abril de 1936 y me parece que se fueron de luna de miel a Valencia. Tres meses después, en el mes de julio, estaban en el canódromo de la carretera de Sarriá con tío Manolo, que era policía, y su esposa, María, cuando unos policías les salieron al paso. Les ordenaron que se identificaran, los cachearon y encontraron la pistola que llevaba mi padre, como digno admirador de George Raft, y se la confiscaron. Así fue como se enteraron de que se acababa de iniciar una nueva era, terrible, en el país. Los militares se habían sublevado en toda España, pero, en Barcelona, los anarquistas les habían parado los pies, y, armados hasta los dientes, se habían hecho cargo de la situación y habían iniciado la revolución.

No había tiempo para idilios ni para proyectos familiares. Mi padre se apuntó voluntario al Cuerpo de Tren del ejército republicano, para mantenerse en la retaguardia y para poder ver los domingos a mi madre, que vivía con mis tíos y mis abuelos en el piso de Gran Vía.

En marzo de 1937, mi madre asistió a uno de los intensos bombardeos de las «pavas» italianas. De pronto estallaron todos los cristales de los balcones del piso, y ella pudo ver cómo se hundía el edificio del número 451 de la avenida, justo enfrente.

Un día le pregunté:

—¿Por qué estabas en casa durante el bombardeo y no en el refugio?

Ella me respondió:

—Bombardeaban con tanta frecuencia que te cansabas de subir y bajar escaleras. Noventa y dos escalones arriba y abajo... Estaba harta. Sonaban las sirenas y te quedabas en el piso..., y que fuera lo que Dios quisiera. Si me tenía que caer una bomba encima, que cayera de una vez y se acabó.

Cuando las tropas rebeldes se acercaban a Barcelona, mi padre huyó hacia la frontera porque temía que lo represaliaran por haberse alistado voluntario. Fue a parar al campo de concentración de Argelès-sur-Mer. De vez en cuando, unos zuavos a caballo los invitaban a regresar a España con la promesa de que no les iba a pasar nada. Mi padre echaba mucho de menos a mi madre y a su familia, así que creyó a los zuavos. Cuando tomó la decisión de volver a casa, tuvo que soportar los insultos y el desprecio de los españoles que se quedaron; después, en cuanto pisó de nuevo su país, lo llevaron directamente a otro campo de concentración, el de Miranda de Ebro, donde sufrió hambre y malos tratos.

Curiosamente, de aquella época, mi padre solo recordaba anécdotas divertidas, chistes que hacían mucha gracia. En el caldo que servían, por ejemplo, no había nunca ni una porción de carne, pero él y sus amigos, cuando les tocaba cocina y repartían la comida, gritaban siempre: «¿Quién quiere más carne?». Hay testimonios de personas que pasaron por allí y que han dejado constancia de las palizas y humillaciones de toda clase que tuvieron que soportar, y que mi padre me ocultó.

—¿Por qué nunca me lo contaste? —le pregunté.

—A nadie le gusta explicar que un día le deshonraron.

Finalmente, gracias a la intercesión de tío Manolo, policía republicano reciclado y readmitido por los franquistas, mi padre pudo reunirse con mi madre, sus padres y sus hermanos.

Sin trabajo y con dificultades para obtenerlo, acabado de salir de un campo de concentración por rojo, tuvo que recurrir al favor de un amigo suyo, médico, al que probablemente conoció en el puerto, antes de la guerra, el doctor Castellà, que le confió la gerencia del bar restaurante Royal, en la calle Joaquín Costa, número 6, donde tenían una cocinera que se llamaba Honorata, un camarero que se llamaba Julián, un pinche que se llamaba Alfredo y un loro que sabía decir «señor Prada, señor Prada» y «Honorata, Honorata».

Mi hermana Inés nació en febrero de 1940.

En aquella época del bar (mi madre siempre decía que habían tenido «un bar»), por lo visto mis padres salían de noche con frecuencia. Con tío Pepín y tío Chinchín, iban a la Bodega Bohemia, a la Marina, de la calle Nou de la Rambla (calle rebautizada como Conde del Asalto), que pertenecía a la condesa de Cambra y donde conocían muy bien a los camareros porque eran clientes habituales del bar. También frecuentaban el Panam’s y La Criolla, de la calle del Cid, donde mi tío Pepín, el más pequeño de los hermanos de mi padre, ligó con una de las cantantes. Tanto ligó que llegaron a tener un niño. Y parece que la relación se consolidó hasta el punto de que presentaron el niño a mi abuelo José, y aquel señor, tan reaccionario en todos los demás aspectos de la vida, aceptó complacido a la madre soltera como nuera y al bebé como nieto.

Pero mi tío Pepín era joven y voluble, y abandonó a la artista de La Criolla y al niño al cabo de poco tiempo para empezar a salir con Consuelo, una hermosa cantante de coplas alicantina.

En marzo de 1949, estando mi madre embarazada de mí, mi abuelo José, en su lecho de muerte, llamó junto a sí a Pepín. Le pidió a mi padre que lo trajera, y este salió corriendo a buscarlo por todos los locales que mi tío solía frecuentar. Pepín acudió a la habitación donde yacía mi abuelo, quien le hizo jurar solemnemente que se casaría sin esperar a que pasara el tiempo de luto. Él se refería a que se casara con la artista de La Criolla, pero se ve que no se explicó bien.

Pocos días después, el 24 de marzo de 1949, el abuelo José murió.

Muy obediente, mi tío Pepín organizó la presentación en sociedad de su novia Consuelo mientras el abuelo yacía en el dormitorio de cuerpo presente. Estaba reunida la familia, en plena ceremonia, cuando llamaron a la puerta y fue a abrir mi madre. Se encontró con la artista de La Criolla, que se había enterado de la muerte del abuelo, por quien sentía gran aprecio, y acudía con el niño para darle el último adiós.

Se reía mi madre cuando me contaba el apuro en que se vio y cómo, con la complicidad de tía Lolita, consiguieron que la ex y el niño vieran el cadáver del abuelo sin coincidir con Consuelo, a la que llevaron a conocer el piso en una especie de escena vodevilesca de entradas y salidas, aprovechando que la vivienda era grande y tenía muchas puertas que comunicaban las habitaciones entre sí.

Continuaron saliendo de noche los tres hermanos Prada, Pepín, Miguel y Andrés, con sus respectivas esposas (Consuelo, Lolita e Inés, mi madre), y, a veces, Lolita y mi madre pedían con insistencia que las llevaran a La Criolla. Eso ponía un poco nervioso a tío Pepín y motivaba su negativa más absoluta —y el desconcierto para tía Consuelo, que no entendía nada—, así como las risas disimuladas de mi padre y tío Miguel. Y es que en aquel cabaret continuaba cantando la primera novia de Pepín y, un día, cuando la artista vio entrar a su antiguo amor en la sala acompañado de tía Consuelo, se desmayó y cayó redonda en medio del escenario. Supongo que mi madre y tía Lolita insistían en volver allí por si el desmayo se repetía.

Yo nací el 9 de mayo de 1949, mes y medio después de la muerte de mi abuelo José.

GÉNESIS SOLIPSISTA

En el principio fue la luz y visiones y ruidos incomprensibles y el tacto de unas manos y la calidez del abrazo y de la ropa protectora.

Y, enseguida, las visiones fueron rostros con ojos y sonrisas, y los ruidos fueron voces y canciones y risas.

Y en el Segundo Día, el rostro con ojos y sonrisa que calmaba el hambre se llamó Mamá, y el rostro con ojos y sonrisa que olía a tabaco se llamó Papá, y luego fueron mi hermana Inesita y el rostro desabrido de la Abuela.

Y en el Tercer Día fueron la cama pequeña, que se llamaba cuna, en la habitación del niño, y la cama grande en la habitación de los papás.

Y en el Cuarto Día fue el resto del piso, con la cocina, donde me bañaban en un barreño, y el agua caliente y buena, y el olor a comida, y el comedor de delante, con balcón a la calle, y el comedor de atrás.

Y en el Quinto Día fue la escalera descendente, de noventa y dos escalones, y la calle con coches y gente y perros y sol y calor y golondrinas y palomas y árboles y primavera..., y la escalera ascendente, de regreso a casa.

Y me parece que todo me gustó.

Así fue como fui creando a mi alrededor el mundo, que fue creciendo y ensanchándose mientras yo lo hacía también e iba entendiendo más y más lo que me sucedía y lo que les sucedía a los demás.

Entonces ya vivíamos solos mis padres, mi hermana Inés (Inesita, Ine) y la Abuela, la madre de mi padre.

Mi padre, a la hora de comer, siempre se sentaba a la cabecera de la mesa, en la única silla con brazos que teníamos. Le gustaba mucho el cocido con chorizo, muy picante. Mi madre le preparaba un plato especial para él con guindilla, y lo recuerdo extasiado, sudoroso y con los ojos brillantes. Siempre se reservaba el corrusco, tan codiciado en mi casa como el riñón del conejo. Durante toda su vida jugó a un mismo número de la lotería, en todos los sorteos del año. El 35580 (que en casa se decía «treinta y cinco, cinco, ochenta»). Y nunca tocó. Alguna vez devolvieron el dinero, pero tocar, lo que se dice tocar, nunca tocó, y así fue como tanto mi hermana como yo nos libramos para siempre jamás de la tentación de comprar lotería.

Mi madre era una muy buena cocinera, pero no como lo son todas las madres: la mía era buenísima cocinera de verdad. Macarrones insuperables, canelones como nunca más probé, zarzuela de pescado, paella de conejo, pollo al chilindrón, fricandós y estofados de fábula. Y, sobre todo, repostería. Y en cantidad. Por San José, hacía crema como para un regimiento. Todos los bufets de casa quedaban invadidos por bandejas de crema. Por Todos los Santos, panellets, y, en cualquier momento, por sorpresa, pastitas de té. Yo volvía del colegio y me encontraba todos los muebles de casa cubiertos de repostería, la mesa del comedor de delante, la mesa del comedor de detrás, los bufets de delante y de detrás, las encimeras y la mesa de la cocina. A ella le encantaba invitar a gente; no le asustaban las multitudes.

Mi padre compadecía a las personas que dicen que no celebran fiestas señaladas, porque creía que, al final, nunca celebran nada. Y defendía que hay celebrarlo todo, que siempre debe haber motivo para beber cava y bailarse un zortziko o un aurresku, sean cumpleaños u onomásticas, Nochebuena o Navidad, Sant Esteve, Nochevieja y Año Nuevo, la verbena de San Juan y la de San Pedro..., todo, todo, éxitos y fracasos, fiestas religiosas y paganas, republicanas y monárquicas. «Si no —decía—, solo acabamos viéndonos en los funerales».

La prueba de su afán por celebrar está en que, en casa, siempre había champán, aunque no fuésemos ricos. Cada dos o tres semanas, de unas bodegas del Penedès nos traían vino a granel y unas botellas sin marca con una única etiqueta diminuta que decía CAVA RESERVADA. Muchos años antes de que la denominación de origen francesa nos obligase a cambiar el nombre de nuestro champán, nosotros ya hablábamos de cava. Tío Chinchín presumía de que en la familia bebíamos Cava Reservada como si se tratara de una marca de las caras.

Mi hermana Ine tenía nueve años cuando yo llegué, y me acogió como a un muñeco para jugar a mamás. No sé cómo llevó el tema de los inevitables celos (alguna vez he oído que los sufrió un poco), pero yo nunca se los noté. Ella me proporcionó el privilegio de disfrutar de «dos madres». De Ine recuerdo afecto y juegos, abrazos y buenos consejos, las lecturas que heredé, sentido del humor, risas y una manera de ver el mundo sensata y moderna, que chocaba a veces con el ambiente casposo, medroso y maltratado que reinaba en casa. Ella me leía, antes de dormir, una versión adaptada y reducida de Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, un mundo fantástico de príncipes y magos, de huríes guapísimas perdidas en laberintos secretos subterráneos y llenos de sorpresas.

La reina de la oscuridad en casa era la Abuela, o Abuelita, madre de mi padre, que daba un poco de miedo a los amigos que venían a jugar conmigo. Se llamaba Ángela, y siempre vestía de negro, siempre solitaria en su habitación pasando el rosario, taciturna y supersticiosa. Decía que la radio no existía, que era imposible, y eso desconcertaba mi mente infantil, porque en casa escuchábamos la radio a todas horas. Mi madre nunca tuvo una palabra amable para ella, pero fue la que, en mi más tierna infancia, me enseñó a jugar a la brisca y debió de tratarme con afecto. Nunca habló catalán, pero, cuando le llenaban el vaso y no quería más, decía «pro»; era su manera de decir prou, que significa «basta» en catalán.

De mi abuelo paterno, José, contaban que, recién llegado a Barcelona, se enfurecía si le decían «així mateix», porque entendía «así os matéis».

Aunque yo tenía ya trece años, recuerdo muy poco de la muerte de la Abuela: que murió en casa, que allí la velaron y que una de las hojas del portal permaneció abierta y la otra cerrada, como era costumbre entonces para denotar que había un muerto en el edificio. Y recuerdo, sobre todo, que, poco después de su fallecimiento, tuve una especie de alucinación olfativa. Me había ido a dormir, y mis padres y mi hermana se habían quedado en el comedor, cuando, de pronto, horrorizado, salté de la cama y recorrí el piso hasta donde estaban ellos diciendo que había «notado el olor de la Abuela». En aquel momento tomé conciencia de que la Abuela despedía un olor muy penetrante y especial, cuando me llegó una vaharada tan sólida como una presencia real, como si ella se hubiera materializado a mi lado. Después de aquello, la Abuela desapareció para siempre.

Nuestro domicilio estaba en un edificio antiguo del Ensanche barcelonés, en la avenida del hotel Ritz esquina con la calle de la cárcel Modelo, como un símbolo. La avenida que veíamos desde los cuatro balcones del piso se llamó Gran Vía de las Cortes Catalanas antes de la Guerra Civil, pero los franquistas habían borrado del mapa tanto «Cortes» como todo lo que tenía que ver con Cataluña y la llamaron avenida de José Antonio Primo de Rivera. No recuerdo que nadie hiciera ningún caso de esa denominación y todos la llamábamos la Gran Vía. Sin «Cortes» ni «Catalanas», pero también sin «Primos» ni «Riveras». Gran Vía a secas.

Hay dos lagartos grabados en el marco de la puerta de entrada del edificio, de cinco pisos (principal, primero, segundo, tercero y cuarto), y sin ascensor; desde el portal hasta nuestro piso había que subir noventa y dos escalones. Eran viviendas de techos altos, con estucados decorativos de yeso y habitaciones de formas extrañas, porque estábamos en pleno chaflán y tenían que adaptarse a una estructura sin ángulos rectos. La escalera, muy luminosa, disponía de un amplio patio interior y una gran claraboya en lo alto.

Un día, el portero de la finca, que me parece que se llamaba Ramón, caminaba por encima de la claraboya con no sé qué finalidad y cedieron algunos de los paneles de cristal bajo sus pies. Cayó y quedó colgado por las axilas sobre aquellos veinte o treinta metros de vacío. En casa, oyeron el estrépito y los alaridos de auxilio, y mi padre salió disparado hacia la azotea. Se subió a la claraboya, cuya precariedad estaba demostrada, y avanzó hasta donde estaba el señor Ramón. Se agachó y consiguió que el hombre en peligro uniera sus manos pasándoselas por detrás de la nuca a él. Se irguió con mucho cuidado, izando al otro hasta que pudo sentarse en la superficie de la claraboya y, acto seguido, sin hacer ningún movimiento brusco, los dos retrocedieron hasta que pisaron tierra firme. El señor Ramón se puso a llorar, consciente no solo de que mi padre le había salvado la vida, sino de que se había jugado la suya por él. Desde aquel momento, mi padre siempre fue muy respetado en la escalera y en todo el barrio.

El mundo en que nací era muy diferente del de hoy. No existía la fregona, por ejemplo, y las señoras limpiaban el suelo de rodillas, a cuatro patas. No se había inventado el carrito de la compra, con lo sencillo que nos parece ahora. Habría bastado con ponerle unas ruedas al bolso, pero a nadie se le había ocurrido, y las señoras transportaban los víveres y productos de limpieza a pulso. Los carteros tampoco empujaban los carros que ahora utilizan: cargaban al hombro unas carteras de cuero que, si estando vacías pesaban ya una barbaridad, cuando iban llenas de cartas, postales y paquetes podían alcanzar los veinte kilos o más. Cuenta la leyenda que fueron las mujeres quienes, al acceder al servicio de Correos, empezaron a utilizar los carros de la compra, y que los carteros hombres se resistieron a emplearlos porque lo consideraban indigno de su virilidad.

No existía tampoco la ecología. Los libros de aventuras nos hablaban de la lucha del hombre contra la naturaleza, y nos parecía estupendo que Tarzán matase panteras, leones y cocodrilos a puñaladas, y que los protagonistas de las películas fueran de safari a matar elefantes por diversión. Hoy en día es opinión general que solo a los locos psicópatas se les ocurre ir a África para cazar elefantes. En cambio, mi tío Manolo, comisario de policía, me contaba que los fines de semana se iba a matar tigres, y hasta indios, y nadie consideraba que eso fuera de mal gusto.

Ah, y en ese mundo ya olvidado, todos los hombres de la familia (y las mujeres, de vez en cuando, y siempre con la mano derecha) fumaban. Cigarrillos, puros (en las grandes ocasiones) y, en el colmo de la sofisticación, puritos Rössli comprados en Andorra.

En las calles, yo no sabía lo que sucedía. Luego pude comprobar que casi nadie tenía conocimiento de lo que realmente pasaba ahí fuera. Hacía ya diez años que nos habían derrotado y machacado hasta la saciedad, pero todavía se consideraba que estábamos en la posguerra, y en las calles de Barcelona se respiraban aires de ocupación. Podías encontrarte con un falangista que te obligase a cantar el «Cara al sol» con el brazo en alto o que te pegara un tortazo por hablar en catalán. Y había resistentes, anarquistas como los famosos Sabaté o Facerías, que todavía luchaban pistola en mano contra el dictador. En casa se hablaba de ello, pero muy poco, solo para contar que tío Manolo, comisario de policía, no había dado precisamente muestras de heroísmo en un operativo contra Facerías, y alguna que otra cosa; y es que mi padre, aunque apolítico y superviviente, no podía evitar hablarme de las hazañas del maquis urbano con mal disimulada admiración.

Un buen ejemplo del mundo en que me tocó vivir la infancia es el cuento que me compró entonces mi padre y que me leía una y otra vez, que todavía conservo. Se llamaba El cuento del osito, estaba ilustrado por J. Girbau, y el texto era de un tal O. Llorens, y hablaba de un osito que vivía con su mamá en un zoológico, entre rejas. Un día, el cachorro aprovecha un descuido del guardia y se escapa de la jaula, «el osito, que es un pillo, se escapa por un portillo» y se va «a las afueras devorando carreteras». Ahí, en el exterior, se encuentra, atención, a unos gitanos que «lo atan de pies y manos», le ponen una argolla en la nariz y lo hacen bailar a latigazos. Después de recibir una lluvia de mondas de frutas, latas y otras porquerías que le tira el público ingrato, el osito vuelve a escaparse para correr despavorido a la seguridad de la jaula del zoológico, donde su madre lo recibe llorosa y contenta. Y allí se queda el osito, feliz, junto a mamá osa, que hace calceta mientras «el osito ha prometido que siempre obedecerá los consejos de mamá». Un mensaje bien claro de lo que era la vida en el exterior de mi casa en aquellos momentos.

AÑO 1949

Muchos años después, hice un experimento. En los distintos libros sobre la guerrilla urbana en España que pude recopilar (entre ellos los del autor Antonio Téllez Solá), me dediqué a buscar enfrentamientos entre la policía y los anarquistas sucedidos solamente en la ciudad de Barcelona en el transcurso del año en que yo nací, 1949. Fueron los siguientes.

Aparte del famoso asesinato de Carmen Broto, en la calle Legalidad de Barcelona, acaecido el 11 de enero y que, a primera vista, no parecía que tuviera una motivación política (luego, se demostró que sí), el domingo, 26 de febrero, el inspector Pedro Polo Borreguero y su Brigada de Servicios Especiales montaron una operación para detener a Quico Sabaté frente al cine Condal, en el Paralelo. El famoso anarquista acudió a su cita al mismo tiempo que la gente salía del local. Acababan de ver, en magnífico programa doble, Se necesitan maridos y Por el valle de las sombras, y, de repente, se organizó un fuerte tiroteo durante el cual Sabaté mató a un policía y consiguió escapar.

El 2 de marzo, Quico Sabaté y sus hombres atentaron contra Eduardo Quintela Bóveda, jefe de la Brigada Político Social de Barcelona. Le estaban esperando en la calle Marina, entre Mallorca y Provenza, cerca del templo de la Sagrada Familia, a las dos y cinco del mediodía. Quintela había de pasar por allí en su coche oficial con un chófer. Quico Sabaté se plantó en mitad de la calle armado con una metralleta Sten y vació el cargador. Simultáneamente, sus hombres, desde un Fiat, enviaron otra granizada de fuego cruzado. Luego, huyeron a toda velocidad. Se equivocaron: quien iba en el coche aquel día no era Quintela. Mataron al policía equivocado.

El 30 de mayo, cuando yo contaba con solo veintiún días de vida, Franco visitó Barcelona. Durante su visita, fueron explosionados diez artefactos en la ciudad, uno de ellos en el altar de San Pancracio de la catedral, lo que significó la destitución fulminante del jefe superior de Policía de Barcelona, Manuel Chinchilla. Otro éxito de la guerrilla.

El 18 de julio, día señalado, un anarquista quiso colocar un artefacto explosivo en el Banco Español de Crédito de la plaza de Cataluña. Le sorprendió la policía, echó a correr despavorido y, cuando no podían verle, se desprendió de la bomba echándola en una papelera. Nadie reparó en que el cacharro estaba allí hasta que explotó poco después de la medianoche y mató a un pobre trasnochador.

El viernes 14 de octubre, el guerrillero anarquista Luciano Alpuente (de seudónimo Enrique Madurga) subía por la calle del Conde Borrell. Acababa de salir de la estación de metro de Urgel, había caminado una manzana por la entonces avenida de José Antonio Primo de Rivera y se dirigía a la calle de la Diputación. Un coche se detuvo a su espalda, y de él se apearon cuatro ocupantes que lo ametrallaron por la espalda. Los cuatro tipos, sincronizados, sacaron sus placas y las mostraron a los peatones diciendo «¡Policía!, ¡policía!, ¡circulen!», y se agacharon junto al cuerpo para asegurarse de que Alpuente estaba bien muerto.

Tres días después, el lunes 17 de octubre, la policía tendió una emboscada a José Sabaté, llamado Pepe, hermano de Quico. A las 19:50 horas, en la parada del tranvía 42, calle del Bruc esquina con Trafalgar, se produjo un tiroteo espectacular, y el anarquista murió matando.

Cuatro días después, el viernes 21 de octubre, la policía detuvo a Miguel García García, que sería torturado en Jefatura durante treinta y nueve largos días. En la misma jornada, a las cinco de la tarde, en la avenida del Generalísimo Franco, hoy Diagonal, acribillaban por la espalda a Julio Rodríguez Fernández, el Cubano. Y en la calle de Vila y Vilá, en el Pueblo Seco, caían abatidos a balazos Víctor Espallargas y José Luis Barrao. A las siete de la tarde, acaso los mismos policías, asesinaban a Francisco Martínez Márquez, en la calle Rosellón esquina Dos de Mayo, frente a la fábrica de cerveza Damm.

Dos años después, en octubre de 1951, mientras, según los periódicos, continuaba sin pasar nada, el guerrillero urbano antifranquista José Luis Facerías y su banda irrumpieron en un meublé de Pedralbes para desvalijar a los clientes. Uno de los anarquistas mató a un potentado llamado Antonio Masana, que estaba en compañía de una sobrina suya, menor de edad y alumna de las monjas de la Concepción. Ante el cadáver de su tío y amante, se vistió el uniforme de colegiala y suplicó a Facerías: «Por favor, que no se enteren mis padres, lléveme con usted». Facerías la convenció de que se quedara y contase la verdad, y ella lo hizo al día siguiente en medio de una fiesta de sociedad y especificó que Facerías estuvo contemplando cómo se vestía con sus “ojos de terciopelo”». Lo cuenta así Pilar Eyre en su libro Quico Sabaté, el último guerrillero.

Y, ya puesto, y dado que tuve oportunidad de hablar con uno de los testigos presenciales, debo citar el intenso tiroteo que se produjo el 25 de enero de 1946 en el bar restaurante Can Lluís, en el número 49 de la calle de la Cera. La policía buscaba a los seis hombres que el anterior día 2 de enero habían atracado la empresa Batlle S. A., en la ronda de San Pedro, llevándose unas doscientas mil pesetas. Habían localizado a uno de los atracadores, Francisco Marín, en Can Lluís, y se presentaron allí por la noche, cuando el anarquista estaba cenando con su mujer y su hija de corta edad. Entraron por las dos puertas, la de la calle Reina Amalia y la de la calle de la Cera. A la luz de las lámparas de carburo (porque había restricciones), irrumpieron los agentes pistolas en mano y dieron el alto a Marín y a su familia. La compañera del anarquista, Francisca González, Paquita, sacó de su capazo una bomba de mano y la hizo estallar en medio del local. Inmediatamente, se inició la traca de disparos durante la cual fueron heridos tres inspectores y murieron Paquita, el propietario del local y su hijo. Una hija del desafortunado dueño, que entonces era una niña, consiguió escabullirse gateando, y se escondió en la cercana cocina. Fue ella quien me contó que la bomba hizo muy poco ruido y causó muy pocos estragos, y que no mató a nadie. Todas las víctimas, policías incluidos, las provocó el pánico y el fuego cruzado de los agentes que se pusieron a disparar indiscriminadamente.

En el linóleo del piso del restaurante todavía hoy se conserva la marca, pequeña marca, que hizo la granada al estallar.

De todo esto, los periódicos no dijeron ni una palabra, claro está.

2

PREMONICIONES

DOMINGOS POR LA MAÑANA

Los domingos por la mañana, mi padre decía:

—Me voy a misa.

Y mi madre:

—Llévate al niño.

Así que salíamos de casa, mi padre y yo, cogiditos de la mano.

Al llegar a la calle, mi padre se detenía en seco, se agachaba para ponerse a mi altura y se encaraba conmigo como si yo hubiese iniciado alguna clase de protesta.

—¡Pero, bueno! Vamos a ver. ¿Tú adónde quieres ir? ¿A misa o a tomar el vermú?

Yo supongo que parpadeaba un tanto desconcertado y le decía:

—A tomar el vermú.

Él gesticulaba como si mi respuesta lo decepcionara y lo contrariase muchísimo:

—¡Desde luego, este crío es de lo que no hay! ¡Mira que no me deja ir nunca a misa!

No siempre me llevaba a tomar el vermú. Con frecuencia, íbamos al cine. Al Atlántico, en las Ramblas, o al Publi, en paseo de Gracia. Mi preferido era el Avenida de la Luz, que estaba en unas galerías subterráneas del mismo nombre situadas bajo la calle Pelayo, donde ahora está la tienda de Sephora. Allí, además de cine, había un puesto de Montroy Pedro Masana donde dispensaban algún tipo de vino, pero también, y sobre todo, unas obleas que me encantaban. En esos cines, pasaban sesiones infantiles con dibujos animados, o lo que entonces se llamaba «celuloide rancio». Allí conocí a Chaplin, al que llamábamos Charlot, a Stan Laurel y Oliver Hardy, a Buster Keaton y a Harold Lloyd; pero mi preferido era un actor que he podido comprobar que ha caído en el olvido: Larry Semon. Le llamábamos Jaimito. Una vez, lo cité en una novela y el corrector me lo cambió porque, para él, Jaimito era un niño asqueroso de la filmografía italiana. No: Jaimito era Larry Semon, con la cara pintada de blanco y ojos pintados de negro, sombrero hongo y pantalones demasiado grandes sujetados con tirantes. Se pasaba las películas corriendo y huyendo de los malos. Recuerdo especialmente una en que los malos eran los chinos y las persecuciones discurrían por subterráneos tenebrosos. Qué bueno era Jaimito apoyado por la voz de Ramos de Castro, que ponía los comentarios en pareados: «Y Jaimito, que no es tonto, se sube a la rama de un tronco».

También fue mítica para mí Una noche en Casablanca, de los Hermanos Marx. Me partía de risa con el gag de los cajones del armario puestos del revés.

Otro film de entonces que tengo muy presente es Abbott y Costello contra los fantasmas, dirigida por Charles Barton, donde aparecían Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo. Era de mucha risa, pero yo no pude disfrutarla al cien por cien porque le decía y repetía a mi hermana, que estaba a mi lado (en el cine Avenida, en el Paralelo): «Esta noche no podré dormir, esta noche lo soñaré, ya verás como lo sueño»; y me metía debajo del asiento. Lo que no recuerdo es si luego lo soñé.

Volviendo a las mañanas de domingo, recuerdo que mi padre me llevó alguna vez al bar Boston, que estaba en la calle Aribau, casi esquina con Aragón (donde ahora hay un restaurante texmex) y que se mantenía exactamente igual que cuarenta años antes. Con tanto énfasis como si me estuviera mostrando un monumento de trascendencia histórica, mi padre me decía:

—En esa mesa de allí jugaban los pistoleros del Sindicato Libre a la butifarra. Y en lo alto de esa percha ponían sus sombreros y sus pistolas.

Más frecuentemente, íbamos a tomar el vermú —cerveza él, Mirinda yo—, al bar La Principal, en la calle Muntaner esquina Sepúlveda, que a día de hoy se conserva como era entonces, y nos encontrábamos con los amigos de mi padre que quedaban allí para jugar a las cartas, a la manilla o a la butifarra, como los pistoleros del Libre en el Boston. Lo frecuentaba tanto que lo llamábamos «el bar de papá». Iba por la tarde, cuando acababa de trabajar, antes de venir a casa; y a menudo también iba de noche, después de cenar. Iba allí tantas veces que, en mi recuerdo, es como si, durante mucho tiempo, hubiera ido cada noche. En ocasiones salía de casa dando un fuerte portazo. Desde entonces, odio los portazos. No puedo soportarlos. Aunque sea yo quien los dé. (Es decir, sobre todo, si soy yo quien los da.)

No sé qué edad debía de tener yo una mañana de domingo en que los amigos de mi padre hablaban y se reían mucho, de pie a la puerta de La Principal que da a la calle Sepúlveda. En el centro de la tertulia había un tipo, al que yo no había visto nunca, que contaba cómo habían agarrado a un viejo, lo habían atado a una silla y le habían obligado a beber litros y litros de aceite. Querían que confesara (y lo consiguieron) dónde escondía mercancías de contrabando o del mercado negro. Se reían todos, muy divertidos, y mi padre estaba entre ellos. Y a mí aquello no me gustó. Me asusté.

—No le hagas caso —me dijo luego mi padre—. Es policía.

Como si eso lo disculpara todo.

Eran días en que se confundían los conceptos de miedo y respeto hasta casi considerar que eran palabras sinónimas. La policía daba miedo: callábamos en su presencia y no les escupíamos, y sus mentes primitivas y obtusas se conformaban con ello, pero no les teníamos respeto. Franco daba miedo, pero nunca le tuvimos respeto.

Mi padre era muy bromista y, cuando sonaba el teléfono o el timbre de la puerta a una hora intempestiva, solía decir: «¡Ya estamos! ¡La policía!». Yo utilizo esta expresión todavía hoy con frecuencia, en su memoria, pero en aquella época daba más susto, y también más risa.

Si se encontraba a alguien que le decía aquello tan tópico de:

—Tu cara me suena. ¿Tú y yo no nos hemos visto en otra parte?

Él respondía:

—¿En la cárcel a lo mejor?

Y hablando de cárceles, otra de las visitas que hacíamos alguna mañana de domingo fue a la comisaría de mi tío Manolo, cuando este estaba de guardia. Los hermanos Prada siempre se llevaron muy bien, y se relacionaban con frecuencia, con mucho afecto y de manera incondicional. Tío Manolo, hermano mayor de mi padre, era el comisario jefe de la Comisaría de la Audiencia que había en la calle Roger de Llúria, frente al Ritz. Mi padre quitaba importancia a su cargo de policía diciendo que no era nada, que solo se dedicaba a hacer pasaportes y papeleo de ese tipo, para hacernos creer que era policía pero poco, nada peligroso, que no era de los que daban miedo.

Me contaba mi madre que, en la posguerra, mi tío Pepín, hermano pequeño de mi padre y de tío Manolo, cuando todavía era soltero había regentado un bar en cuya trastienda, por lo visto, a veces se celebraban timbas clandestinas. Una noche de Navidad o Nochevieja, a Manolo le tocó guardia en comisaría y, como se aburría, llamó a su hermano al bar.

—Pepín, ¿por qué no te vienes con una botella de champán y celebramos esta fiesta juntos?

Pepín le dijo que era imposible, que tenía montada una timba donde se jugaba mucha pasta y que entre los jugadores había un tipo buscado por la policía, un estafador que iba de policía ful al que llamaban el Forneret. Pero tío Manolo suplicó y suplicó que no quería pasar solo tan señalada festividad. De manera que Pepín y sus amigos trasladaron la timba, y aquella noche el Forneret terminó perdiendo sus cuartos (o ganando, que eso no me lo han contado) en la comisaría de la Audiencia.

Cuando íbamos a verlo a su oficina algún domingo por la mañana, tío Manolo me agarraba de la mano y me decía «Ven», como si fuera a enseñarme algo importantísimo, y me llevaba a los calabozos «a ver a los presos», como si me llevase al zoo, en un ejercicio que debía de considerar didáctico o preventivo o algo así. (Y algo de eso tendría, porque aún conservo la experiencia grabada en la retina.)

Bajábamos unas escaleras siniestras hasta una reja, y, más allá, había otra reja tras la cual podían verse unos cuantos hombres cabreados. Me imagino lo que debían de pensar ellos al ver que el señor comisario los exhibía como animales enjaulados ante un niño boquiabierto.

—Cierra la boca, nene, que te van a entrar las moscas.

—No, mamá... Si la abro es para que salgan.

(Chiste de la época.)

PARIENTES POLICÍAS

Yo tenía tres tíos policías. Tío Anselmo y tío Santiago, casados con las hermanas de mi padre Angelita y Elisa, vivían en Madrid, por lo que tuve poca relación con ellos. En días señalados, como Navidad o mi cumpleaños, tío Santiago elaboraba para mí unas postales muy trabajadas, collages de recortes de revistas y periódicos a base de tijera y pegamento, que me encantaba recibir. De tío Anselmo solo se me ocurre decir que tuvo un hijo al que considero admirable, veterinario que se quedó ciego muy joven a pesar de lo cual ejerció un cargo importante en una empresa farmacéutica, y una hija guapísima y simpatiquísima que me tuvo enamorado durante una tarde inolvidable en que me paseó por Madrid.

El más próximo, sin embargo, era tío Manolo, hermano de mi padre. Su cargo de comisario le permitía invitarnos, a mi primo Alberto y a mí, al cine Novedades, local de estreno que quedaba cerca de su comisaría. Gracias a él, entramos gratis a ver el Ben-Hur de William Wyler, con Charlton Heston. En aquella época, la mejor fila del cine, en platea, siempre se mantenía vacía, reservada para las autoridades. Llegábamos con nuestro tío, que se identificaba con placa ante los acomodadores y les ordenaba: «Estos chicos, a la fila de autoridades». Los acomodadores nos llevaban allí y siempre me parecía que nos miraban mal, pero no entendía por qué.

FIESTAS FAMILIARES

Los días de Año Nuevo, cuando por lo visto se celebra San Manuel, mi tío Manolo y su esposa María, elegantísima y aristocrática, invitaban a toda la familia a su casa para celebrar la onomástica. Eran los únicos tíos, junto con tío Pepín y tía Consuelo, que tenían calefacción central. Los demás, que carecíamos de ella, siempre usábamos ropa gruesa y abrigada; dentro de casa llevábamos menos ropa, claro, porque teníamos estufas, pero siempre íbamos con prendas de lana. A mí me parece que a tío Manolo le gustaba dejar claro que tenía una buena calefacción central, y, para que no cupiera la menor duda, aquel día le daba media vuelta más a la espita de los radiadores, lo que provocaba que, durante la comida, tarde o temprano, las señoras gordas (que abundaban en la familia) bufasen: «Hace un poco de calor aquí, ¿no os parece?», y hasta se daba algún principio de sofoco o lipotimia. Una cosa curiosa de aquella casa en esas fechas señaladas era la abundancia de cestas de Navidad. Las tenían por todas partes. En la consola del recibidor, en los muebles del comedor, en las mesas de la cocina, en el pasillo... Y eso que estábamos a primero de enero y ya habían celebrado Nochebuena, Navidad, Sant Esteve y Nochevieja, con lo que alguna otra cesta habría caído ya. Que yo sepa, nunca nadie preguntó de dónde salían tantas cestas.

Pero lo importante de aquel día era que, en cuanto llegábamos mi primo Alberto y yo, tío Manolo nos tomaba de las manos y nos conducía en secreto a su dormitorio. Allí tenía un gran armario de luna. Abría la puerta y luego un cajoncito inferior, y nos mostraba entonces sus pistolas. Una automática y un revólver. Armas de fuego de verdad, nada que ver con los juguetitos que teníamos en casa. Eran de verdad. Ninguno tocaba las armas, ni mi tío ni, mucho menos, nosotros. Solo las contemplábamos sin aliento durante unos segundos, apenas unos instantes fascinantes en que permanecíamos con los ojos muy abiertos; y, de pronto, cerraba el cajón, cerraba la puerta del armario y hasta el año que viene.

Los días 19 de marzo, San José, tío Pepín y tía Consuelo nos invitaban a su casa para comer una gran paella. Formaban una pareja muy divertida y tenían dos hijas guapísimas, Carmen y Ángeles, de mi edad y de la de Alberto, que resultaban el principal atractivo de la festividad. A mí me gustaba mucho viajar en taxi con tía Consuelo, porque ella, cada vez que montaba en uno, exclamaba con dramatismo muy cómico: «Lléveme a Infanta Carlota con carretera de Sarriá, ¡pero, por el amor de Dios, que tengo dos hijas!».

También solía comentar, señalando despectivamente a tío Pepín (todos entendíamos que era broma): «Si no me hubiera casado con este, yo ahora sería Sara Montiel».

Después de la paella, aquel día de San José, no podía faltar la crema tradicional. Luego, mi madre, tía Estela y tía Lolita insistían para que tía Consuelo cantara «La Maredeueta», una deliciosa copla de Concha Piquer. Ella, coqueta, se resistía: «Es que hoy no tengo yo la voz...». Pero insistíamos y cantaba la triste historia del escultor a quien encargaron una imagen de la Virgen y retrató a su querida xiqueta. Pero, un día, la xiqueta lo abandonó y le destrozó el corazón, y ya lo tienes yendo a rezar a la Virgen, cuando esta pasa en procesión: «Oh, santa Maredeueta, / no me faces desgraciat. / Torna’m la meua xiqueta. / La meua xiqueta, / que té la teua careta, / Mare dels Desamparats». («Oh, santa Virgencita, no me hagas desgraciado. Devuélveme a mi niña. Mi niña, que tiene tu carita, Virgen de los Desamparados».) Y mi madre y mi tía Lolita lloraban a lágrima viva, y se reían; lloraban y reían a la vez: «Mira que somos tontas..., ¡que siempre tengamos que llorar!». Éxito clamoroso de mi tía Consuelo.

Otra fiesta anual a la que no podíamos faltar era la del 12 de octubre, día del Pilar, para celebrar el santo de la esposa del tiet Miquelet, hermano de mi madre. El aliciente de aquellas fiestas en casa de mi tiet Miquelet, que vivía en L’Hospitalet, era un proyector de cine inmenso, yo diría que de cine profesional, que por algún motivo tenía en la galería de atrás. Y aquel día nos regalaba con una sesión continua de películas del Gordo y el Flaco. Sonoras, además. Siempre eran de Stan Laurel y Oliver Hardy, con aquellas voces tan curiosas de acento inglés que, como supe un día, eran las suyas de verdad. Me gustaban mucho esas películas y me reía a carcajadas con ellas, pero yo creo que lo que más me fascinaba de aquellas fiestas era el simple hecho de que hubiera un proyector como aquel en una casa particular, y que yo tuviera el privilegio de disfrutarlo una vez al año.

La gran fiesta del año era, sin discusión, la que se celebraba el 6 de enero en casa de tío Chinchín, tía Estela y mi primo Alberto. Celebrábamos el santo de tía Estela, porque era el día de los Reyes Magos que siguieron la estela, y resultaba un formidable colofón para las fiestas navideñas.

Se daba el caso de que, mientras tío Chinchín era primo de mi padre (era Crescencio Ramos Prada, hijo de una hermana de la Abuela), tía Estela era hermana de mi madre, o sea que las dos familias estaban muy vinculadas. Decidido a recibir a toda la familia, que era muy numerosa tanto por una parte como por la otra, tío Chinchín abría las puertas de su piso desde media mañana hasta última hora de la tarde e invitaba a todos a que pasaran por allí a la hora que quisieran. A la hora de comer, nos sentábamos a la mesa únicamente los que cabíamos en ella (y mis padres, Inesita y yo siempre nos encontrábamos entre los privilegiados). Solíamos comer macarrones con moixernons («setas de San Jorge»), que tía Estela hacía de maravilla; y de postre, además del tradicional roscón de Reyes (con tres sorpresas metidas en el bizcocho: dos figuritas de regalo que siempre nos tocaban milagrosamente a mi primo y a mí, y la fava, que se suponía que obligaba a quien la encontraba a pagar el pastel), tío Chinchín añadía «pijama»: melocotón y piña en almíbar, helado y flan.

Mi tío Chinchín había estado en Argentina en su juventud, y allí aprendió a tocar el bandoneón y la guitarra e hizo de la música su profesión. Él inspiró el personaje de Fernando que protagoniza mi novela Cabaret Pompeya, cuya última parte se basa en las memorias escritas por mi tío acerca de las aventuras que vivió en Atenas y la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Había tocado en la orquesta de Mario Visconti, un cantante de tangos que en realidad se llamaba Mariano Royo y era de Zaragoza, pero que había acabado por poseer el acento porteño que exhibía incluso fuera del ejercicio de su profesión. Mario Visconti había estado casado con una rubia espectacular, que a mí me dejaba boquiabierto, una mujer «imposible», como una actriz de cine. Era una italiana llamada Liliana que me enseñó a jugar al Scrabble y que murió joven, por lo que sé. Desde su muerte, Mario Visconti se quedó solo (o con solo una hermana, no recuerdo) y acostumbraba a estar presente en la fiesta del día de Reyes en casa de tío Chinchín. Si era así, cuando mi tío sacaba el bandoneón, él cantaba, naturalmente. Por lo general, a petición de mi padre, nos emocionaba con «Mano a mano», uno de los tangos que más me gustan.

Cuando Mariel, mi primera esposa, argentina, escuchó a tío Chinchín, se maravilló, porque tocaba el tango reo tal como lo aprendió en su juventud porteña, digno de Gardel, Edmundo Rivero o Sosa, muy distanciado del intelectualismo que, por un tiempo, impusieron artistas como Piazzola.

Desde muy pequeño, pues, yo conocía y cantaba letras de tangos como «sola, fané, descangayada, la vi esta madrugada salir de un cabaret», «esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao pa no pensar», «arrésteme, sargento, y póngame cadenas, si soy un delincuente que me perdone Dios», «me basureó la infiel, las pruebas de la infamia las llevo en la maleta, las trenzas de mi china, y el corazón de él»... ¡Qué bonito lo de «basureó»!

Así se iba forjando el futuro autor de novela negra.

UNDERWOOD