Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

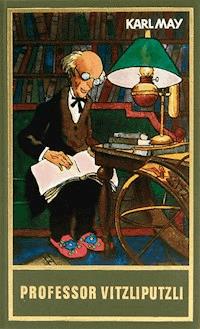

- Herausgeber: Karl-May-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Karl Mays Gesammelte Werke

- Sprache: Deutsch

Der Band enthält Humoresken und Kurzgeschichten aus Mays früher Schaffenszeit. Die Titelgeschichte erzählt von einem zerstreuten Professor, der sich ganz der Erforschung der amerikanischen Urvölker ergeben hat. Daran knüpfen sich Erinnerungen an eine Episode aus Old Shatterhands eigenem Leben. Der Band enthält folgende Erzählungen: 1.) Professor Vitzliputzli 2.) Wenn sich zwei Herzen scheiden 3.) Der Glücksschimmel 4.) Die Kriegskasse 5.) Am Ernstthaler Stammtisch 6.) Der Wollteufel 7.) Der Fischerjakob und das Wasserfaß 8.) Die falschen Exzellenzen 9.) Die beiden Nachtwächter 10.) Die verhexte Ziege 11.) Die Erben wider Willen 12.) Pankraz der Ehestifter 13.) Wie dem Stadtrat Epperlein aus der Klemme geholfen wurde

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 643

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

KARL MAY’s

GESAMMELTE WERKE

BAND 47

PROFESSOR

VITZLIPUTZLI

UND ANDERE ERZÄHLUNGEN

VON

KARL MAY

Herausgegeben von Roland Schmid

© 1979 Karl-May-Verlag

ISBN 978-3-7802-1547-5

PROFESSOR VITZLIPUTZLI

Ein Buch und ein Sonderling

Es ist schon so viel über Professoren geschrieben worden, und zwar gut und oft auch weniger gut, dass ich fürchten müsste, den Leser zu langweilen, wollte ich ein ähnliches Garn spinnen. Aber das fällt mir gar nicht ein. Meine Geschichte hat nämlich mit einem wirklichen Professor nichts zu tun. Denn mein Freund, Professor Vitzliputzli, war weder ein Professor, noch weniger war ihm sein Spitzname etwa von grausam scharfen Schülerzungen gegeben worden. Er wurde nur von seinen Bekannten so genannt, weil – doch der Leser wird ja sehen.

Mein erstes Zusammentreffen mit diesem merkwürdigen Mann war keineswegs so, dass sich daraus auf unser späteres freundschaftliches Verhältnis hätte schließen lassen.

Ich weilte gerade in Dresden und sah im Schaufenster einer Buchhandlung ein längst vergriffenes und sehr seltenes Buch über die Sprache der Inka zum Verkauf ausgestellt. Im nächsten Augenblick hatte ich die Türklinke in der Hand und befand mich im Laden. Auf meinen Wunsch nahm der Verkäufer das Buch aus der Auslage und gab es mir. Aufmerksam blätterte ich es durch. Das Buch war sicherlich kostbar, aber dennoch erschien mir der Preis, zehn Taler, etwas übertrieben hoch, wenigstens für meine Verhältnisse. Ich bemerkte das dem Buchhändler, worauf er erwiderte, dass noch ein anderer Käufer die Schrift zu erwerben begehre; ich brauchte sie also nicht zu nehmen. Nun begann ich zu schwanken. Da die Kenner der altindianischen Sprachen so selten sind, dass man sie fast an den Fingern aufzählen kann, wurde meine Neugier rege und ich erkundigte mich nach dem Namen des Mannes.

„Wie er in Wirklichkeit heißt, weiß ich nicht“, beantwortete der Verkäufer meine Frage. „Er wird von allen, die ihn kennen, nur ,Professor Vitzliputzli‘ genannt.“

„Wie kommt er zu diesem merkwürdigen Namen?“

„Oh, ganz einfach. Er hat die Eigentümlichkeit, beim Reden mit allen möglichen indianischen Sprachbrocken um sich zu werfen, und da hat ihm ein Spaßvogel diesen Spitznamen gegeben, der ihm auch geblieben ist, sodass sein wirklicher Name allmählich in Vergessenheit geriet.“

„Was ist er in seinem Beruf?“

„Das, was man einen Beruf zu nennen pflegt, hat er nicht. Er lebt ganz allein mit einer Haushälterin und beschäftigt sich nur mit Büchern, die von indianischen Sprachen handeln. Das Haus verlässt er selten, und wenn er es tut, geschieht es, um den einen oder anderen Buchhändler aufzusuchen und zu spähen, ob er für seine sprachwissenschaftlichen Zwecke etwas ergattern kann. Bei dieser Gelegenheit habe ich seine Bekanntschaft gemacht und – – wahrhaftig, da draußen steht er eben! Wenn Sie ihn kennenlernen wollen, so haben Sie jetzt die beste Gelegenheit, denn er kommt sicherlich herein.“

Ich drehte mich um und betrachtete durchs Fenster den Mann, der vor der Auslage stand und die ausgestellten Bücher musterte. Er hatte eigentlich nichts Auffälliges an sich. Höchstens, dass seine Kleidung sich in einem Zustand befand, der die nötige Sorgfalt vermissen ließ, ohne jedoch den Eindruck der Verwahrlosung zu erwecken. Haar und Bart waren ungepflegt. Alles in allem bot er das Bild eines Mannes, der kein Wässerlein zu trüben vermag und glücklich ist, wenn man ihn gewähren und seine eigenen Wege gehen lässt. Jedenfalls besaß er nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem fürchterlichen Kriegsgott der Ureinwohner Mexikos, dessen Anblick schon gelindes Gruseln einflößt. Alter Huitzilopochtli, wenn du wüsstest, wie wenig Achtung man heutzutage vor deinem einst gefürchteten, dann aber von Heinrich Heine verballhornten Namen hat!

Der Professor war jetzt mit der Besichtigung der Auslage fertig. Offenbar hatte er nicht das Gewünschte entdeckt, denn er machte eine Bewegung der Ungeduld und wandte sich der Tür zu. Gleich darauf stand er im Laden. Ohne von meiner Anwesenheit Kenntnis zu nehmen, fragte er den Verkäufer mit einer dünnen und etwas zittrigen Stimme:

„Ich wünsche das Buch über die Inkasprache. Sie haben es doch wohl noch nicht verkauft, was die Tehuaindianer mit toku be kito ausdrücken?“

Der Buchhändler erwiderte bedauernd:

„Ich bin soeben dabei, es an diesen Herrn zu verkaufen.“

„So ist es also noch zu haben“, sagte der Alte rasch und in frohem Ton. „Geben Sie mir das Buch, im Tonkawadialekt netsch tota genannt! Hier sind die zehn Taler. Ich bin also doch noch zur rechten Zeit gekommen. Ausgezeichnet! – Die Diggerindianer würden sagen: tschala-bim!“

Damit streckte er die Hand aus, um mir das Buch wegzunehmen. Dieses kurze Verfahren war nun allerdings nicht nach meinem Geschmack. Es konnte mir nicht einfallen, so ohne Weiteres dem sonderbaren Alten gegenüber auf mein Vorkaufsrecht zu verzichten. Darum warf ich ein:

„Entschuldigen Sie, mein Herr, aber Sie sehen, dass ich eben mit dem Buchhändler über das gleiche Werk verhandle.“

Erst jetzt geruhte der ‚Professor‘ mir seine Aufmerksamkeit zu schenken. Er sah mich an, wie wenn ich etwas ganz und gar Unbegreifliches gesagt hätte, dann schüttelte er langsam den Kopf:

„Ich verstehe nicht – die Acomaindianer würden dies ausdrücken mit sa ts’ isch kan. Sie wollen anscheinend damit sagen, dass Sie das Buch kaufen möchten – toku me kito würden die Tehua sagen, wobei darauf zu achten ist, dass man den Buchstaben ,m‘ deutlich spricht, damit die Worte nicht mit dem fast gleich lautenden Ausdruck für ,verkaufen‘ verwechselt werden können. Dann muss ich Ihnen zu meinem Bedauern erklären, dass ich Ihnen das Werk unmöglich abtreten kann, weil ich es unbedingt benötige – asch-ti heißt es im Apatsche.“

„Und ich muss Ihnen ebenso höflich als bestimmt bemerken, dass ich vor Ihnen da gewesen bin und also das Vorrecht besitze. Und das lasse ich mir von Ihnen nicht nehmen.“

Der Alte geriet in Erregung:

„Was nennen Sie ,nehmen‘? Ich will Ihnen nichts stehlen – was die Navajos[1] mit anisi, die Utahindianer[2] indes mit i-ingi wiedergeben. Auch ich beanspruche Ihnen gegenüber mein Recht. Dieser Herr wird Ihnen bestätigen – emtumki sagt der Keioweh, der Moqui[3] dagegen ya-a-ata –, dass ich schon lange ein Auge – im Komantsche puile, im Taos dagegen tschehan genannt – auf das Buch geworfen habe. Ich komme also vor Ihnen. Ich hoffe, dass Sie diesen meinen Standpunkt billigen werden, denn ich halte Sie für einen anständigen Mann – was die Apatschen mit inda-inschu bezeichnen würden.“

Indem ich diese Rede wiederhole, muss ich sagen, dass sie in Wirklichkeit noch viel mehr mit Ausdrücken aus allen möglichen Indianermundarten gespickt war und man daher sehr aufpassen musste, um den Sinn der Worte zu verstehen. Würde ich die genaue Ausdrucksweise des Alten schildern, so würde sie im Druck langweilig wirken.

Ich war schon mit genug Sonderlingen zusammengekommen, als dass mich das Benehmen dieses Gelehrten befremden konnte. Ein oberflächlicher Beurteiler hätte ihn für stolz und eingebildet gehalten und geglaubt, der Mann wolle mit seinen Sprachkenntnissen prahlen. Ich war indes anderer Meinung. Der sonderbare Kauz weilte offenbar, wo er ging und stand, bei seinen indianischen Sprachproben und ließ keine Gelegenheit, auch nicht ein gewöhnliches Gespräch, vorübergehen, um sie seinem Gedächtnis einzuprägen. Dass er dabei auf seine Mitmenschen eine erheiternde Wirkung hervorbringen musste, daran dachte er wohl nicht. Ich hatte zuerst seinem Kommen ziemlich gleichgültig entgegengesehen, aber jetzt begann mir sein Verhalten Vergnügen zu bereiten.

Der Mann hinterm Ladentisch hatte mir während der Worte des ‚Professors Vitzliputzli‘ verständnisvoll zugeblinzelt und mischte sich jetzt ins Gespräch.

„Aber weshalb haben Sie denn das letzte Mal das Werk nicht gleich mitgenommen, wenn Ihnen so viel daran liegt?“

„Weil ich kein Geld bei mir hatte. Ich hatte meine Börse vergessen – die Apatschen sagen tu-binasch-ter.“

„Nun, dann müssen Sie eben jetzt die Folgen tragen. Wenn dieser Herr das Buch behält, so kann ich nichts dagegen machen.“

„Aber ich muss das Buch haben – im Tonkawa yevuesch genannt. Es kostet eigentlich zehn Taler. Ich gebe Ihnen dafür elf – was bei den Sioux[4]oka on je heißt.“

„Aber bitte“, fiel ich ein, „dieser Laden ist doch kein Versteigerungsraum!“

„Seien Sie ruhig!“, fuhr er mich an, durch meinen Widerstand wirklich zornig gemacht. „Ich habe es mir einmal in den Kopf – bei den Schwarzfüßen otokan genannt – gesetzt, und ich muss und werde meinen Willen haben. Was wollen Sie denn mit dem Buch anfangen? Sie verstehen ja doch keine Silbe davon. Lassen Sie doch von den Dingen, die Ihnen nicht liegen, die Finger – die Utah geben dieses Wort wieder mit – mit – – mit...“

„Mit masiuv“, kam ich seinem Gedächtnis zu Hilfe, was mir nicht schwer fiel, da ich bereits mit diesem Indianerstamm in Berührung gekommen war.

„Ja, mit masiuv“, schrie er mich an, noch mehr erzürnt, weil ihm der richtige Ausdruck nicht gleich eingefallen war und er sich dadurch, wie er wahrscheinlich glaubte, eine Blöße gegeben hatte. Eigentlich hätte es ihm merkwürdig erscheinen müssen, dass ich dieses Utahwort kannte, aber dies fiel ihm offenbar in der Erregung, in der er sich befand, nicht auf. Er fuhr im Gegenteil eifrig weiter:

„Ich dagegen habe jahrelang nach diesem Buch gesucht – otungva sagen die Tehua – und nun ich es endlich gefunden habe, gebe ich es nicht mehr her, nicht um zwanzig Taler, nicht um fünfzig, nicht um hundert – ti-uita-ti heißt diese Zahl in der Isletasprache. Ich werde es verteidigen wie ein Löwe – okmek nennen ihn die Tonkawa – und wenn Sie, mein Herr, mir den Besitz streitig machen wollen, dann sind Sie ein böser Mensch – atschpe taeschit bei den Komantschen – dann sind Sie ein...“

„Halt!“, unterbrach ich ihn scheinbar zornig, denn ich hielt es jetzt für an der Zeit, ihm eine bessere Meinung von mir beizubringen. „Ich bin kein Hund – bei den Warm-Spring-Indianern kussikussi, bei den Sioux dagegen schonka genannt –, den Sie nach Belieben prügeln dürfen – die Azteken sagten dafür tlahuiteki. Ich bin auch keineswegs der Esel – bunto im Tehua –, für den Sie mich, die Indianersprachen betreffend, zu halten scheinen. Vielleicht habe ich, was das anlangt, im kleinen Finger – schi larzarzhe im Apatsche – mehr Wissen als Sie im Kopf – tso sagen die Schoschonen dafür. So, jetzt wissen Sie meine Meinung! Damit Sie aber sehen, dass mein Herz – i iwa heißt dies im Mojave – nicht von Stein ist – kaka sagen die Inka –, überlasse ich Ihnen freiwillig das ersehnte Buch. Da haben Sie es und machen Sie schleunigst, dass Sie weiterkommen – was die Jemes[5] mit pove, die Moqui mit temue, die Dakota mit ya-iyaya, die Navajos mit inal, die Apatschen dagegen mit nutintar wiedergeben!“

Es war ein spaßhaftes Bild. Die Blicke des Verkäufers flogen, während ich die indianischen Worte hervorsprudelte, erstaunt zwischen mir und dem Professor Vitzliputzli hin und her. Er hielt uns wohl beide für ein wenig übergeschnappt. Den köstlichsten Anblick bot indes der Alte. Mit weit hinaufgezogenen Augenbrauen und geöffnetem Mund starrte er mich an und von seinem Gesicht war eine ganze Stufenleiter von Gefühlen abzulesen, angefangen vom höchsten Zorn bis zur größten Überraschung. Als ich geendet hatte, hielt er die Augen lange starr auf mich gerichtet und sagte kein Wort. Er machte auch keine Bewegung, um das Buch, das ich ihm hinhielt, zu nehmen. Erst, als ich es auf den Ladentisch legte und mich zum Gehen wandte, kam Leben in die bewegungslose Gestalt. Und in einem vollständig veränderten Ton sagte er:

„Richtig, ganz richtig! Die Apatschen sagen nutintar, weil es sich um das Gehen einer einzelnen Person, nämlich der meinigen handelt. Wäre von zwei Personen die Rede, so müssten Sie nudotosch sagen, während es bei drei und mehr Personen nudokar heißen würde.“ Dann ergriff er meinen Arm und fuhr fort: „Herr, wer sind Sie – haki omi heißt es im Moqui –, dass Sie über so erstaunliche Kenntnisse verfügen? Und wer war Ihr Lehrer? – smasmalkra heißt es im Moskito.“

„Mein Lehrer? Ich habe keinen gehabt, sondern meine Kenntnisse in jahrelangem Verkehr mit allen möglichen Indianerstämmen erworben.“

„Wirklich? So sind Sie ja für meine Zwecke unbezahlbar. Sie müssen mit mir kommen – im Tonto miuschyame – und mir bei meinen Arbeiten helfen. Wollen Sie? Sagen Sie ja — omem würde es in der Diggersprache heißen. Ich werde Sie gut bezahlen, sehr gut — mah schuse sagen die Mandaner. Ich werde — werde Ihnen dafür sogar das Buch über die Inkasprache überlassen.“

Ich erklärte ihm lachend, dass ich dieses Opfer von ihm nicht verlange und mich freue, seine Bekanntschaft gemacht zu haben. Dann wollte er es nicht anders, ich musste ihn in seine Wohnung begleiten, wo er mit seiner behäbigen Magd Johanna, auch kurzweg Hanne genannt, die ihm den Haushalt in Ordnung oder vielmehr in Unordnung hielt, ein äußerst zurückgezogenes Dasein führte. Hier erfuhr ich auch seine Geschichte.

Er hatte das Gymnasium mit Auszeichnung verlassen und sich auf der Hochschule der Philologie gewidmet. Dabei warf er sich mit Feuereifer auf sein Lieblingsfach: die Indianersprachen. Bei deren Erforschung aber war es zuletzt auch geblieben. Obgleich sein Wissen so umfassend wurde, dass er eine Prüfung in Sprachwissenschaft mit Glanz bestanden hätte, ließ er sich doch trotz aller Überredungskünste seiner Freunde nicht dazu bewegen. So gingen die Jahre dahin und aus dem jungen Musensohn wurde ein altes bemoostes Haupt, eben der Professor Vitzliputzli. Der Lebensunterhalt machte ihm übrigens keine Sorge, denn ein kleines Vermögen, das er geerbt hatte, setzte ihn in den Stand, ein sorgenloses, wenn auch bescheidenes Dasein zu führen. Unbeweibt und ohne nähere Verwandte, lebte er nur für seine sprachwissenschaftlichen Bücher, kramte Tag und Nacht in fremdländischen Werken herum und wusste dafür zuweilen nicht, welchen Namen seine Haushälterin hatte. Er ließ den Kaffee stehen, bis Spinnweben darauf lagen, und polterte dann darüber, dass er zu heiß sei, weil er von der Bearbeitung der ketschuanischen Schnalzlaute schwitzte. Und er verbrannte sich mit der heißen, mit Talg gefetteten Kartoffelsuppe die Zunge und den Gaumen und behauptete doch, dass sie ihm zu abgekühlt sei, weil er augenblicklich die Beugung eines grönländischen Dingworts im Kopf herumschüttelte. Nebenbei gesagt, war er der sanftmütigste Mensch unter der Sonne. Wirklich zornig habe ich ihn nur einmal gesehen, und zwar bei der Begegnung, der ich eben die Bekanntschaft mit ihm verdanke.

Das war mein erstes Zusammentreffen mit Professor Vitzliputzli.

Bald darauf ging ich auf Reisen.

Ich hielt die Verbindung mit ihm aufrecht, das heißt, was bei ihm Verbindung genannt werden kann. Er hatte nie eine Briefmarke zu Haus, und um für einen nötigen Brief eine solche holen zu lassen, fehlte es ihm meistens an Kleingeld, wozu kam, dass die Haushälterin keine Zeit hatte, weil sie gerade mit der Kaffeemühle beschäftigt war und den ‚Mokka‘ unmöglich ausriechen lassen durfte. So erhielt ich nur ganz selten eine Nachricht von ihm.

Wenn er dann aber einmal Kleingeld zu einer Mitteilung hatte und die Magd auch Zeit fand, den Brief aus dem Haus zu bringen, dann beeilte ich mich, ihm zu antworten, oder ich fuhr, falls ich mich auf einen oder zwei Tage frei machen konnte, gleich selber zu ihm hinaus.

Eine Ziege, eine Katze und eine Haushälterin

Es war ein wunderschöner Herbsttag, als ich die Bahn verließ, um meinen alten Freund zu besuchen. Von der Bahnstelle hatte man damals bis zu dem betreffenden Dorf volle drei Stunden zu gehen, wenn man nicht die Post benutzen wollte, die freilich nur einmal täglich verkehrte. Ich entschloss mich deshalb, nicht zu fahren, sondern zu Fuß zu wandern. Ich mochte einschlagen, welchen Weg ich wollte, so kam ich meist durch Wald. Und wie schön ist der deutsche Wald im Herbst, wenn die Färbung der Blätter vom dunkelsten Grün bis zum hellsten Rotgelb in allen möglichen Schattierungen wechselt!

Die Strecke kannte ich leidlich; ich sage leidlich, denn ich ging nicht die Poststraße, auf der niemand fehlen konnte, sondern schlug, wie man da oben sich ausdrückt, ‚Bauernwege‘ ein, die mich so recht mitten durch den Wald und durch einige kleine Dörfer führen mussten.

Ich dachte dabei an die Wälder des Südens und die Urwälder Nordamerikas, soweit ich sie kennengelernt hatte, und sagte mir wieder und immer wieder, dass die Fremde keinesfalls das bietet, was es in der Heimat Schönes gibt und was doch so wenig geschätzt und beachtet wird.

Die Dörfchen, durch die ich kam, boten in der stillen Einsamkeit, in der sie lagen, einen reizenden Anblick. An den kleinen Fenstern erschienen neugierige Köpfe, um sich darüber zu wundern, dass es einen Fremden gab, der in diese abgelegene Gegend kam. Wenn mir jemand begegnete, erhielt ich auf meinen freundlichen Gruß eine noch freundlichere Antwort. Als ich nun gar in einer Schenke einkehrte, waren bald ein Dutzend Männer da, die den fremden Gast angucken wollten, und in der Küche versammelten sich, von der angeborenen Wissbegier herbeigetrieben, eine Anzahl von Weiblein und Jungfräulein, die zu schüchtern waren, hereinzukommen und von Zeit zu Zeit die Äuglein an die Türspalte hielten, um mich zu betrachten. Wenn ich dann hinsah und ihnen zunickte, so erklang ein verschämtes Kichern und eine hörte ich sagen: „Er hat’s halt gesehn, dass ich hineingeguckt hab. Der hat aber ein scharfes Gesicht! Und genickt hat er ooch. En sauberer Herr! Beinah wie ein Wachmeister von’s Gericht!“

Nur um etwas zu verzehren, trank ich ein Glas Bier und aß Brot mit Butter und Käse. Ich bekam ein ganzes, sechspfündiges Bauernbrot, ein Halbpfundstück Butter und einen mächtigen Kümmelkäse vorgesetzt und langte, da es mir mit jedem ‚Happen‘ besser schmeckte, tüchtig zu. Und als ich nach meiner Schuldigkeit fragte, klang es fast wie in Uhlands Gedicht vom Apfelbaum:

„Und frag’ ich nach der Schuldigkeit,

so schüttelt er den Wipfel,

gesegnet sei er allezeit,

von der Wurzel bis zum Gipfel!“

Das Bier kostete sechs Pfennige, Brot, Butter und Käse zusammen fünfundzwanzig Pfennige. Ich erklärte, dass ich doch für viel mehr verzehrt habe. Da erklärte die Wirtin:

„Das kommt bei uns halt net so drauf an; wir erbauen’s ja selber. Hier ist’s halt anders als in der Stadt. Die Portion kostet fünfundzwanzig, eener isst mehr und der andre weniger; da gleicht sich’s wieder aus. Da sollten Sie erst mal unsre Leute hier einhaun sehn! Da langt’s halt nicht weiter als vom Maul bis ’nunter zum Magen.“

Ich zahlte eine Mark. Als ich mich weigerte, das zu nehmen, was herausgegeben wurde, war das Erstaunen ungeheuer, und als die Wirtin einem, der hinter mir saß, einen Schnaps brachte, flüsterte ihr dieser zu:

„Du, Karline, mit dem ist es nich richtig. Das is entweder een heemlicher Bankier oder gar een verkappter Millionär. Er wird wohl in den Reichstag gewählt sein wollen und tut darum so dicke hier. Ich aber lasse mich nicht irremachen und wähle den alten wieder. Meenste nich ooch?“

Nun ging es wieder weiter. Als ich mich umschaute, sah ich, dass mir Männlein, Weiblein und Jungfräulein alle nachsahen. Ich schwenkte den Hut. Da riefen sie mir nach:

„Glückliche Reise und auf Wiedersehn!“

Einer aber, jedenfalls der mit dem Schnaps, schrie hinterdrein:

„Adjeh, Lasker, adjeh, Bebel! Mit dem Reichstag, da hast dich verrechnet!“

Dann kam wieder Wald, breiter und weiter Wald. Er lag still und majestätisch wie ein Opferhain unserer Vorfahren. Es regte sich kein Lüftchen; nicht das leiseste Rauschen ging durch die Wipfel, nur der Hall meiner Schritte war dumpf zu hören.

Nach vielleicht eineinviertel Stunden hatte ich mein Ziel erreicht. Das Haus des Professors war das erste vor dem Dorf. Ich zog die Glocke. Zweimal, viermal, fünfmal klingelte ich, dann endlich ließ sich eine verkehrt aufgesetzte Perücke im kleinen Treppenfenster sehen.

„Wer – wie – was?“, schnarrte es von oben herab. Die Haushälterin bediente sich, um sich weitere Fragen zu ersparen, dieser knappen Zusammenfassung.

„Ist der Kaffee fertig?“, rief ich hinauf, wie stets, ganz gleich, ob es morgens, mittags oder abends war.

„Herr des Himmels! Sie sind’s, Sie! Ich wird’s gleich melden. Ich mahle gleich und tu ein Mäßchen mehr hinein. Heißes Wasser habe ich immer; das wissen Sie ja!“

Die Perücke verschwand – und ward nicht mehr gesehen. Ich wartete fünf Minuten, zehn Minuten. Als aber auch dann die Magd nicht wiederkam, um mir wenigstens die Haustür zu öffnen, wurde mir die Sache zu dumm. Ich erinnerte mich des günstigen Umstands, dass die gute Hanne sich der Kaffeemilch wegen eine Ziege hielt. Vielleicht konnte ich durch oder über den Ziegenstall ins Haus gelangen. Ich sprang also über den Zaun, ging hinters Haus und prüfte das Gelände. Über den Stall hinweg war nicht hineinzukommen, das bemerkte ich beim ersten Blick. Nun, dann vielleicht durch den Stall hindurch! Es würde sich wohl irgendein Loch finden, durch das ich hineinzuschlüpfen vermochte. Ich war auf meinen Reisen schon schwierigeren Verhältnissen begegnet. Was war dieses einfache Häuschen im Vergleich zu dem siebenfach verschlossenen Haus des Abrahim Mamur am Ufer des Nils[6] oder gar zu dem unzugänglichen Felsenpueblo im fernen New Mexiko[7]! Und doch hatte ich in beide den Weg gefunden. Also würde es mir auch hier glücken. Wozu war ich denn Old Shatterhand? Ich begann also die äußere Wand des Ziegenstalls loszureißen. Leider stellte sich meinem Vorhaben ein Hindernis entgegen in Gestalt der Ziege, die mich nicht durchkriechen lassen wollte. Nachdem ich sie siegreich hinausgeworfen hatte, bemerkte ich zu meiner Befriedigung, dass sich in der Wand des Hauses, an die der Stall grenzte, ein Fenster befand, das nur angelehnt war. Ich stieß es auf und stieg in einen Raum, der nach der Unordnung, die darin herrschte, und zufolge einiger Gewandstücke, die ich als der Magd gehörig erkannte, das Zimmer Johannas sein musste. Nachdem ich das auf solch scharfsinnige Weise festgestellt hatte, wollte ich durch die Tür auf den Gang hinaustreten, und ich hätte es auch getan, wenn sich nicht die Katze diesem meinem Beginnen widersetzt hätte. Sie lag mit ihren Jungen in einem Korb neben der Tür und machte Miene, mir ins Gesicht zu springen. In bewundernswerter Geistesgegenwart ergriff ich einen Regenschirm, der unter dem Bett ein friedliches Dasein fristete. Ich spannte ihn auf, um mich zu schützen, und so gelang es mir, mit seiner Hilfe die Alte nebst den Jungen samt dem Korb in den Ziegenstall zu treiben. Nun hätte meinem weiteren Vordringen nichts mehr im Weg gestanden, aber zuvor musste ich noch ein Gezänk wegen Hausfriedensbruchs schlichten, weil die Ziege inzwischen hereingekommen war und mit den Hörnern auf die Katze losging. Endlich war auch diese Aufgabe zu gegenseitiger Zufriedenheit gelöst und ich konnte meinen Weg fortsetzen. Als ich auf den Gang hinaustrat, sah ich eben Johanna mit dem Kaffee die Treppe hinauf verschwinden. Ich folgte ihr und wurde nun, da die Tür zum Zimmer des Professors nur angelehnt war, Zeuge folgender Unterhaltung:

„Da, gnädiger Herr, der Kaffee!“

Vitzliputzlis Nase steckte wahrscheinlich in irgendeiner indianischen Grammatik, er hörte nicht.

„Herr Professor!“

Da nahm er das Haupt aus Alaska empor und blickte sie abwesend an.

„Der Kaffee!“, wiederholte sie.

„Ja, ja doch – ovui sagen die Moqui.“

Die Nase steckte sich wieder ins Buch.

Da gab ihm die Magd einen gelinden Stoß in die Seite und rief.

„Herr Professor, zwei Tassen! Sehen Sie denn nicht?“

Er fuhr in die Höhe, kam zu sich, sah nun allerdings die Tassen misstrauisch an und fragte erstaunt:

„Zwei? – bei den Zuñiindianern[8]quilli. Warum denn das? Es soll doch niemand zu mir! Sie wissen, liebe Johanna, dass ich für mich wohne und keinen Verkehr haben will!“

„Nun, bei einem machen Sie wohl eine Ausnahme.“

„Wen meinen Sie denn?“

„Ihren Freund halt, Karl May aus Dresden.“

„Wie kommen Sie grad jetzt – titschi sagen die Apatschen – auf den?“

„Weil er da ist.“

„Da? Wo? – hetetá auf Tonkawa.“

„Herr des Himmels! Fragt er, wo? Natürlich unten an der Haustür! Da steht er schon eine Stunde lang und Sie kommen nicht zu sich!“

„Eine Stunde! Weshalb lassen Sie ihn denn nicht herein?“

„Weil er gleich nach dem Kaffee fragte. Ich musste also sofort alles für den Besuch herrichten. Er scheint einen schauderhaften Durst zu haben. Wenn Sie meinen, dass zwei Tassen nicht reichen, so...“

Jetzt endlich war der Professor völlig mit der Lage vertraut. Er frohlockte:

„Schweigen Sie, laufen Sie, rennen Sie, machen Sie unten auf. Er kommt mir eben recht! Er soll mir vor allen Dingen erst einmal sagen, ob der für die archäologische Forschung wertvolle Schluss wichtig ist, den ich daraus zu ziehen geneigt bin, dass im Keioweh die beiden Worte ,Kessel‘ und ,Stein‘ die gleiche Bezeichnung haben, nämlich tsu. Ich möchte daraus schließen, dass man ein nicht allzu weit zurückliegendes Fortbestehen der Steinzeit in Amerika anzunehmen hätte.“

„Es ist richtig, liebster Herr Professor“, fiel ich von der Stubentür her ein. „Besonders von den Keiowehs weiß ich, dass ihre Kochtöpfe zum Teil heute noch aus gebrannter Erde oder Steingut bestehen. Und denken Sie auch daran, dass – vor der Einführung von Metallkesseln – in Rindenkesseln mit Hilfe erhitzter Steine gekocht wurde.“

„Dachte es, dachte es mir“, nickte er zufrieden. „Aber, lieber Freund – tiguvh im Utah –, Sie sind hier oben? Ich hörte, Sie ständen unten an der Haustür!“

„Dort habe ich gestanden. Da aber die Tür verschlossen blieb und ich das liebliche Knarren der Kaffeemühle vernahm, suchte ich anderswo einen Zugang. Ich bin durch den Ziegenstall und das Zimmer Johannas eingestiegen, wobei ich leider die Ziege und die Katze, die sich mir feindlich entgegenstellten, aus ihren gewohnten Wigwams vertreiben musste und...“

„Meine Ziege, meine Katzen!“, kreischte Johanna, mich unterbrechend, auf, stürzte hinaus und rannte die Treppe hinab.

Der Professor aber schüttelte mir die Hand, deutete auf die Tassen und sagte:

„Trinken Sie, bevor er kalt wird! – gosgasé heißt das im Navajo.“

Ich folgte seiner Aufforderung.

„Wollen Sie noch eine Tasse?“, fragte Vitzliputzli.

„Nein, danke! Jetzt nicht, vielleicht später.“

„So kommen Sie schnell mal her! Ich habe mir eben jetzt die Aufgabe gesetzt, zu beweisen, dass die Sprache der Ugalenzen mit dem athabaskischen Sprachstamm verwandt ist. Dabei sollen Sie mir helfen. Setzen Sie sich – die Acoma sagen dafür tschiyoya. So! Hier ist das Wörterverzeichnis. Schlagen wir einmal Seite – – – was ist denn das da unten?“

Im Erdgeschoss begann es nämlich in diesem Augenblick auch ugalenzisch oder athabaskisch herzugehen. Man hörte die Ziege meckern, die Katze miauen und die Johanna heulen. Wir eilten hinab in ihre Schlafstube. Da saß die Katze hoch oben im Wandkober und Hanne kniete klagend beim Bett, um die jungen Katzen unter die Decke zu bergen. Die Ziege war nämlich unterdessen des Katzengeschlechts Herr geworden, hatte es in die Schlafstube zurückgetrieben und stand, durch ein wahrhaft homerisches Meckern verratend, dass sie sich in einem höchst aufgeregten Zustand befinde, mit den Hinterfüßen in dem herabgeworfenen und zerbrochenen Spiegel, während sie für die Vorderbeine auf dem Waschtisch ein Unterkommen gesucht hatte. Da steckte der eine Fuß im Waschkrug und der andere in Johannas Sonntagshaube. Mit den Hörnern aber stieß sie unausgesetzt nach der Wand über dem Tisch, wo der Kober mit der Katze hing. Links schien die liebe Sonne durchs Fenster und rechts drang es wie trauter Mondenschein durch den eingerissenen Ziegenstall herein. Leider hätte ein Maler oder Zeichner keine Zeit gefunden, dieses liebliche Stillleben seiner Mappe einzuverleiben, denn das Bild wurde durch den Professor blitzschnell verändert. Er warf sich mit Todesverachtung auf die Ziege und riss sie zu Boden. Die liebliche Spenderin der Kaffeemilch wollte sich das nicht gefallen lassen und ging zur Vergeltung in einer unbegreiflichen Verwechslung der Personen auf die gute Johanna los. Die kniete noch am Bett, sprang aber entsetzt auf und warf der Angreiferin die junge Katze, die sie gerade in der Hand hielt, an den Kopf. Das Kätzchen jammerte auf, wodurch die Katzenmama an ihre Mutterpflicht erinnert wurde. Sie schnellte aus dem Wandkober herunter, schwang sich auf Johanna und begann mit den Vorderpfoten deren Perücke so zu bearbeiten, dass die langjährige Vertreterin der Hausfrau sich Hilfe suchend auf den Professor stürzte. Dieser riss ihr in verwegener Tatkraft das liebe Vieh vom Kopf und warf es samt der Perücke durchs offene Fenster. Da er aber unterließ, das Fenster zu schließen, so kam die Katze wieder hereingesaust, nicht aber auch die Perücke, die einstweilen draußen blieb, freundlich von der Sonne beäugelt. Mir war es inzwischen geglückt, die Ziege in den Stall hinauszudrängen, und da die Katze ihr Junges aufnahm und mit ihm ins Bett zu den anderen sprang, so war scheinbar zunächst kein weiterer Angriff zu erwarten.

Leider musste ich sofort erkennen, dass diese Ansicht falsch war, denn es gab einen Angriff, und was für einen! Und der Unglückliche, auf den er sich richtete, war leider ich. Johanna stemmte nämlich die Fäuste in die Seite und fauchte mich an:

„Nein, so eine Bescherung! Ich bin ganz außer mir! Sagen Sie doch einmal, wer sie angerichtet hat!“

„Nun wer?“

„Wer? Das fragen Sie noch? Sie sind es, Sie! Man sollte Sie für einen Räuberhauptmann halten. Sie reißen den Leuten die Häuser ein und steigen am offenen Tag in die Zimmer achtbarer Persönlichkeiten!“

„Nicht ein Haus, sondern einen Ziegenstall habe ich geöffnet, und dieses Zimmer war die Schlafstube der Katzen. Sind diese auch achtbare Persönlichkeiten, liebe Hanne?“

„Seien Sie still! Ich bin nicht Ihre liebe Hanne! Liebe Hanne sagt man nur zu einer Geliebten oder Braut, und ich bin Ihre Braut noch lange nicht!“

„Johanna, Johanna!“, wagte der Professor in beruhigendem Ton dazwischen zu werfen.

„Halten Sie den Mund!“, fuhr sie ihn an. „Sie sind auch mit schuld! Warum haben Sie die Ziege zurückgerissen? Ist das verständig? Ist das zart, wie ein so gutes, treues Tier es verlangen kann? Sehen Sie doch einmal, wie es nun hier bei uns aussieht! Alles liegt am Boden! Und da der Wasserkrug und die Hau...“ Sie hielt inne, starrte die Haube an, schlug dann die Hände zusammen und wehklagte: „Meine Haube, meine gute Sonntagshaube! Wie sieht die aus!“

Sie stürzte auf den Waschtisch zu, nahm das Schmuck- und Bedeckungsstück ihres ehrwürdigen weiblichen Hauptes beim Band, wirbelte uns die Haube vor der Nase herum und fuhr fort:

„Ist das eine Haube, ist das noch eine?“

„Ich denke doch, dass es nichts anderes sein soll“, entgegnete ich.

„Soll, soll! Jawohl soll es eine sein, aber es ist keine mehr! Herr des Himmels! Zu Weihnachten werden es erst vier Jahre, dass mir der Herr Professor das Geld dazu gegeben hat; es ist meine neueste, meine allerneueste! Wie habe ich sie gehalten und behütet! Und nun ist mir heute die Ziege hineingeraten! Sagen Sie doch, Herr Professor, und Sie, Sie Räuberhauptmann, ist die Haube für die Ziege oder für mich?“

„Für Sie!“, antworteten wir im schönsten Einklang.

„Also! Wenn sie aber für mich ist, so konnten Sie zu Hause bleiben, anstatt hierherzukommen und mir die Ziege hineinzutreiben! Wer richtet mir die Haube wieder vor? Hier in dem einsamen Dorf gibt’s ja keine Menschenseele, die einem solch ein Prachtstück wiederherstellen kann. Was setze ich nun auf, wenn ich in die Kirche gehen will oder gar wenn ich Gevatter stehe? Der Bäcker drüben, bei dem ich früh die Semmeln hole, hat schon so von Weitem gemunkelt, dass ich Pate werden soll. Und nun mit dieser Haube! Da muss ich ja mit der größten Schande davonlaufen!“

Sie war in gutem Fahrwasser und wollte weitersprechen. Wenn sie einmal angefangen hatte, so spann sie in einem Atem weiter und fand kein Aufhören, das wusste ich. Aber es gab ein Mittel, sie augenblicklich zum Schweigen zu bringen, und das wandte ich an, indem ich den zerbrochenen Spiegel aufnahm und ihr vors Gesicht hielt. Es steckten noch einige größere Scherben darin, sodass sie sich darin betrachten konnte. Sie sah aber zunächst gar nicht hinein, sondern blickte mich verwundert an:

„Was ist’s mit dem Spiegel? Soll etwa ich ihn wieder ganz machen?“

„Das verlangt niemand, aber schauen Sie einmal hinein!“

Sie folgte dieser Aufforderung und staunte dann:

„Das ist ein Globus, ein Glo...“

„Kein Globus“, unterbrach ich sie. „Wahrscheinlich haben Sie nur die obere Rundung erblickt. Ich werde den Spiegel tiefer halten. So, sehen Sie jetzt?“

Kaum hatte sie einen Blick hineingeworfen, so fuhr sie zurück und rief verdutzt:

„Das ist doch mein Gesicht, das meinige!“

„Natürlich!“

„Aber ohne – ohne...“

Jetzt griff sie nach dem Kopf. Die liebe Johanna hatte nämlich keine Haare mehr; sie war kahl, vollständig kahl.

Als sie die Nacktheit desjenigen Teils ihrer Person fühlte, den sie vorher für einen Globus gehalten hatte, zeterte sie:

„Meine Perücke, meine Perücke! Wo ist meine Perücke?“

„Zur Katze!“

„Wer – wie – was?“

„Zur Katze. Die Katze hat sie mit durchs Fenster genommen.“

„So liegt sie noch draußen, draußen im Schmutz, wo wir gestern noch Kohlen abgeladen haben. Herr des Himmels, so ein Unheil!“

Sie schoss hinaus, wir dagegen gingen ins Arbeitszimmer des Professors. Dort angekommen, trank der gute Vitzliputzli einen Schluck Kaffee, sann mit einer so ernsten Miene nach, als ob er über die Quadratur des Zirkels nachdenke, und fragte hierauf:

„Lieber Kollege, wissen Sie vielleicht, wo – he-uvan im Tonkawa – sich in meiner Wohnung Hammer – maziyape im Dakota – und Nägel befinden?“

„Nein.“

„Die Wand des Ziegenstalls ist doch, wenn ich mich recht besinne, aus Holz – thleloeve im Zuñi?“

„Ja, sie besteht aus Brettern.“

„Aus Brettern! Wie man so etwas auseinander zu reißen vermag! Sie sind ein wahrer Goliath! Hoffentlich aber lassen sich Bretter durch Nägel wieder vereinigen?“

„Ja, Herr Professor, man nennt das zusammennageln.“

„Gut, sehr gut – avan at sagen die Utah. Aber wer soll das hier in diesem entlegenen Dorf tun?“

„Ich, Herr Professor!“

„Ach, ich entsinne mich – schi binaschna heißt dies im Apatsche. – Sie können alles, durchaus alles. Sie haben mir, wenn ich mich recht erinnere, schon einmal einen Regenschirm zusammengeleimt, eine Stiefelstrippe angeflickt und einen Strohhut – taki sagen die Digger – gewaschen. Ja, Sie können alles. Sie werden also die Güte haben, die Bretter wieder in feste Vereinigung zu bringen. Das wäre erledigt – täkiho-imbo-vay sagen die Tehua. Das Übrige aber wird sich nicht so leicht verbessern und ergänzen lassen. Was den Spiegel betrifft, so...“

„So hole ich morgen einen aus Annaberg“, ergänzte ich.

„Sehr gut! Und die Haube, ja die Haube! Die macht mir Sorgen! Könnten Sie die nicht auch gleich mit dem Spiegel in Ordnung bringen lassen?“

„Ich werde sie zu einer Putzmacherin tragen und gehörig aufdonnern lassen, sodass die gute Johanna ihre helle Freude daran haben soll.“

„Vortrefflich – ha-asch enokh-tso sagen die Tonkawa. So sind wir also jetzt diese Sorgen los und können – doch vorher noch eins – huänehpiyeh wird dies im Tehua ausgedrückt. Es ist eine Bitte.“

„Sprechen Sie nur, Herr Professor!“

„Und Sie nehmen es mir nicht übel, ganz gewiss nicht übel? – nischkandissiwinisch heißt es im Odschibwä.“

„Ganz gewiss nicht!“

„Nun also: Wenn Sie mich einmal wieder besuchen, so bitte, liebster Freund – ketepanon im Tonkawa – kommen Sie nicht wieder durch den Ziegenstall herein! Die Johanna könnte sich darüber erregen. Nicht wahr, Sie lassen mich mit diesem bescheidenen Wunsch keine Fehlbitte tun?“

„Ich erfülle ihn. Aber neugierig bin ich, wie ich dann hineingelangen soll, wenn Johanna nicht aufmacht. Nachdem ich vorher klingelte, hat sie erst Holz gehackt, Feuer gemacht, Kaffee gemahlen und was sonst noch. Wenn ich wieder mal die Glocke ziehe, sollte sie mir wenigstens die Hausschlüssel zum Fenster herunterwerfen.“

„Ja, das kann sie, das soll sie sogar, denn Sie sind mir ein sehr lieber Besuch; ich lasse ja sonst keinen Menschen zu mir. Gut, Sie sollen den Hausschlüssel durchs Fenster haben; oder noch besser, ich werde gleich nachher, erinnern Sie mich daran, nach einer Schnur oder einer Leine suchen, an der Ihnen Johanna den Schlüssel langsam und bedächtig hinablassen kann. Sind Sie damit zufrieden?“

„Vollkommen!“

„Gott sei Dank! Nun das vorüber ist, können wir zur Hauptsache schreiten. Ich arbeite an einem Werk, dessen Inhalt auch Ihnen gefallen wird. Soll ich Ihnen die Benennung sagen?“

„Ich bitte darum.“

„Sie lautet: ,Über die synthetischen Verbindungen der Präposition ah mit Nominalstämmen der Sprache der Pokonchiindianer‘. Was sagen Sie dazu?“

„Nicht übel! Die Pokonchiindianer gehören doch zur Maya-Quichégruppe. Also beschäftigen Sie sich jetzt mit dieser?“

„Seit langer Zeit. Sie sind ja auch so ein Indianerfex. Es ist mir manches, ja wohl vieles, unklar und ich denke – wa puschi da husch sagen die Mandaner –, dass Sie mir nützen können. Nicht?“

„Vielleicht; falls es möglich ist, so geschieht es mit Vergnügen.“

„Gut, schön! Also können wir beginnen – bárebiire sagen die Tehua. Ich werde Ihnen vorlesen, doch muss ich vorher erwähnen, dass die Präposition ah...“

„Bitte, bitte! Lassen wir dies zunächst! Ich habe Ihren Ziegenstall auszubessern und es werden sich wohl auch sonst noch Mängel finden, die meiner warten. – Diese Sachen müssen vor allen Dingen in Ordnung gebracht werden. Die Gelehrsamkeit nehmen wir dann am Abend vor.“

„Ja, ich weiß, Sie arbeiten und schreiben nur am Abend und des Nachts – autsunje im Tuscarora. Aber ich möchte lieber gleich wissen, was...“

„Nichts, gar nichts werden Sie jetzt erfahren. Ich arbeite geistig nicht gern am Tag, weil der Geist da zuviel zerstreut und gestört wird; das halte ich auch hier bei Ihnen so. Jetzt besichtigen wir Ihr Haus und machen jedes Loch zu, das wir finden. Dann essen wir, hierauf gehen wir spazieren und...“

„Spazieren!“, unterbrach er mich. „Sie wissen doch, dass ich das niemals tue!“

„Ja, Sie tun es leider niemals, aber ich werde Sie heute dazu zwingen. Sie sind ins Gebirge gezogen, um gesund zu werden, nun dürfen Sie sich aber auch nicht einschließen, sondern müssen tüchtig Luft und Sonne kneipen.“

Als ich ihn nach dem Essen zu dem geplanten Spaziergang aufforderte, weigerte er sich eine Weile, dann musste er mit.

So war mein alter, lieber Professor Vitzliputzli. Er lebte nur für seine Wissenschaft und hatte fast keine Bedürfnisse. Er aß alles, was ihm vorgesetzt wurde, er trank alles, selbst das Schlechteste, wenn es nur den Körper zusammenhielt. Gesellschaft mied er und lebte von Jahr zu Jahr immer einsamer und zurückgezogener. Ich war der Einzige, mit dem er noch zeitweise verkehrte, worüber man sich allgemein im Dorf wunderte. Er arbeitete viel und seine Handschriften häuften sich zu ganzen Bergen an, aber er veröffentlichte nie etwas. Unter seinen Arbeiten befanden sich wahre Perlen, das wusste ich. Wie oft hatte ich gebeten, ihn förmlich gedrängt, mit einem Verleger in Verbindung zu treten, vergeblich! Seine stete Antwort war, dass er es seinen Erben überlasse, die Arbeit seines Lebens der Öffentlichkeit zu überantworten. Und wer der Erbe sei, das durfte und wollte ich nicht fragen.

Ein Schrank, eine Hirschhaut und ein Hering

Zwei Jahre später sah ich ihn zum letzten Mal.

Ich war damals umgezogen und hatte mich in einem Vorort Dresdens niedergelassen. Das schrieb ich ihm und gab ihm zugleich meine Wohnung an. Gegen Abend ging mein Brief fort, am nächsten Nachmittag musste er ihn bekommen. Das war auch wirklich der Fall und diesmal lud er mich nicht brieflich zu sich ein, sondern ich erhielt ein Telegramm mit den Worten: „Kommen Sie sofort! Höchst wichtige Entdeckung!“

Und ich kam. Es war vielleicht vierzehn Tage vor Weihnachten, ein sehr kalter und stürmischer Wintertag. Als ich die Wohnung des Professors erreichte, fand ich sie natürlich verschlossen. Ich läutete zwei-, drei-, fünfmal vergeblich. Da riss ich so an der Glocke, dass ein Toter hätte erwachen mögen. Jetzt endlich wurde oben das Fenster mühsam aufgeschoben, denn es war eingefroren, und Vitzliputzlis Stimme rief herab:

„Wer ist da? – keschel nono, wie die Jemesindianer sagen.“

„Ich, Herr Professor!“

Das Fenster war so zugeweht gewesen, dass er es nicht ganz aufgebracht hatte. – Jetzt aber, da er mich hörte, schob er es mit Gewalt vollends auf, steckte den Kopf ganz heraus und jubelte:

„Sie sind’s, Sie! Endlich, endlich! Wie habe ich auf Sie gewartet!“

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!