Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Geheimnisse von Paris Das "größte Buch, das je über Paris geschrieben wurde" (Raymond Queneau): eine Art geheime Chronik des alten Paris, ein Kaleidoskop von Begegnungen und Begebenheiten während der Zeit der deutschen Besatzung. Yonnet, der in diesem Buch seine Erfahrungen als Widerstandskämpfer im Pariser Untergrund verarbeitet, findet Phantastisches und Mythisches im Alltäglichen, und schafft das verdichtete Portrait einer Stadt im Ausnahmezustand. Dabei entwickelt der schnelle Rhythmus seiner brüchigen Sprache, versetzt mit Straßenjargon und Lautsprachlichem, einen Sog von großer poetischer Kraft. Das als Meisterwerk gefeierte Buch blieb, neben einigen wenigen Theaterstücken, Gedichten und journalistischen Arbeiten, sein einziges Werk.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 534

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

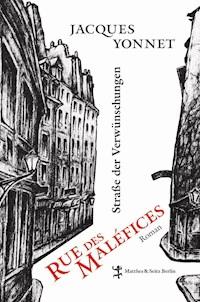

Jacques Yonnet

Rue des Maléfices, Straße der Verwünschungen

JACQUES YONNET

RUE DES MALÉFICES

STRASSE DER

VERWÜNSCHUNGEN

Die geheime Chronikeiner Stadt

Mit Zeichnungen von Jacques Yonnet

Aus dem Französischen, mit Anmerkungenund einem Nachwort von Karin Uttendörfer

Matthes & Seitz Berlin

KAPITEL I

Eine sehr alte Stadt ist wie eine Sumpflandschaft, mit ihren Farben und Lichtreflexen, ihrer Kühle und ihrem Morast, ihrem Brodeln, ihren Verwünschungen, ihrem verborgenen Leben.

Eine Stadt ist ganz Frau, mit ihrem Verlangen und ihrem Widerwillen, ihrem Überschwang und ihrer Entsagung, ihrer Scham – vor allem ihrer Scham.

Um bis in das Herz einer Stadt vorzudringen, um ihre geheimsten Regungen zu erspüren, muss man mit schier unendlicher Zärtlichkeit vorgehen und mit einer Geduld, die einen manchmal zur Verzweiflung treibt. Man darf sie nur sacht berühren, ohne sie zu bedrängen, sie liebkosen, ohne allzu viele Hintergedanken, dies über Jahrhunderte.

Die Zeit arbeitet für jene, die sich außerhalb der Zeit bewegen.

Der kommt nicht wirklich aus Paris, kennt seine eigene Stadt nicht, der sich nicht auf ihre Spukgestalten eingelassen hat. Sich von der grauen Öde durchdringen lassen, eins sein mit dem schemenhaften und farblosen Schatten der toten Winkel, Teil der schweißnassen Masse werden, die immer zur selben Stunde aus den Metrostationen, den Bahnhöfen, den Kinos, den Kirchen strömt oder sickert; dem vereinsamten Spaziergänger ebenso ein stiller und diskreter Bruder sein wie dem Träumer in seiner empfind samen Zurückgezogenheit, dem Schwärmer, dem Bettler und selbst dem Trunkenbold: Dies erfordert eine lange schwierige Lehrzeit, eine genaue Kenntnis der Menschen und der Orte, wie sie nur Jahre geduldiger Beobachtung vermitteln können.

Gerade in unruhigen Zeiten bricht das wahre Temperament einer Stadt hervor, umso mehr als Paris aus einem Magma von ungefähr sechzig Dörfern besteht. Seit dreizehn Jahren nun mache ich Aufzeichnungen aller Art, vor allem historiographische, denn das ist mein Beruf. Ich schäle heraus, was im Zusammenhang mit Ereignissen steht, deren Zeuge oder deren ganz und gar unbedeutender Protagonist ich war. Eine Art Scham, eine unaussprechliche Angst hinderte mich bis zum heutigen Tag daran, dieses Werk zu Ende zu bringen.

Vielleicht war es besonderen Umständen zu verdanken, dass die irrationalen Begebenheiten, von denen hier die Rede sein wird, mir als etwas Übernatürliches erschienen – ein Übernatürliches allerdings in Augenhöhe des Menschen.

Noch in den kleinsten Gegebenheiten, den merkwürdigsten Erscheinungen und Spielen des Zufalls entdeckte ich eine solch strenge Logik, dass ein ständiges Bemühen um die Wahrhaftigkeit des Darzustellenden mich dazu zwang, häufiger, als es vielleicht nötig gewesen wäre, mich selbst auftreten zu lassen. Doch es war von Bedeutung, die Epoche historisch zu verorten, und ich habe diese Epoche intensiver erlebt als viele andere, ich war ihr mit Haut und Haaren verfallen. Im Übrigen wäre es mir niemals in den Sinn gekommen, ein persönliches Abenteuer zu erzählen, wenn ich nicht erkannt hätte, wie eng es mit jenem unendlich komplexeren und interessanteren Abenteuer der Stadt selbst verknüpft ist.

Es geht hier keineswegs um erfundene Personen, noch um Geschichten, die allein der Vorstellungskraft des Erzählers entstammen – der ebenso gut irgendein anderer hätte sein können.

Möge man in diesem Buch also nicht das besorgniserregendste, sondern das besorgteste aller Zeugnisse erkennen.

1941

Hat man einmal die Insel und die beiden Flussarme überquert, verändert die Stadt ihr Gesicht. Auf dem begrünten Platz, an der Stelle der alten Morgue, wurden Steine verschiedenen Alters aufeinandergesetzt und zementiert, die sich nicht ausstehen können. Sie hassen sich stumm. Ich leide darunter genauso wie sie. Es ist mir unbegreiflich, dass niemand das bedacht hat.

Die Seine schmollt mit mir. Sie zieht das gleiche Gesicht wie damals, als ich nach einer Reise, die für meinen Geschmack etwas zu lange gedauert hatte, zurückkam, um sie zu begrüßen. Sie ist keine einfache Geliebte.

Es wird ein harter Winter. Auf dem Pont de la Tournelle sind schon Möwen, dabei ist erst September.

Im Juni 1940 wurde ich in Boult-sur-Suippe verwundet und gefangengenommen. Ich erfuhr, dass die Deutschen mich als radikalen Journalisten enttarnt hatten. Ich flüchtete bei der ersten Gelegenheit.

Ich verfüge über etwas Geld. Genug, um zwei Wochen davon zu leben, vielleicht auch drei. Doch an Ausweispapieren besitze ich nur den Wehrpass von Unteroffizier Ybarne, einem Priester ohne Angehörige, der in meinem Lager starb – und einen Entlassungsschein auf denselben Namen, den ich mir zusammengebastelt habe.

Ich weiß nicht, ob ich eines Tages meinen eigenen Familiennamen wieder annehmen kann. Ich muss mich unentwegt vor den Patrouillen und Razzien in Acht nehmen, vor allem vor denen der französischen Polizisten.

Ich weiß noch nicht, wo ich schlafen werde. Es fehlt mir nicht an zuverlässigen Freunden: ein gutes Dutzend. Ich bin unter ihren Fenstern herumgeschlichen, doch jedes Mal hat mich der Mut verlassen, sie aufzusuchen.

Ich habe mit großen Schritten das Ghetto hinter dem Hôtel de Ville durchquert. Ich kenne dort jede Straße und jedes Haus, Stein für Stein. Enttäuscht, fast wütend bin ich wieder weggegangen. Es weht ein Hauch von Hoffnungslosigkeit, von Einwilligung, von Selbstaufgabe. Ich wollte eine energiegeladenere Luft einatmen. Ein gebieterisch drängender Instinkt lenkte meine Schritte ins Quartier Maubert mit seinem geheimnisvollen Lächeln. Die Rue des Grands-Degrés zieht mich magisch an. In mir steigt auf einmal die Gewissheit auf, dass ich dort eine freundschaftliche Hand drücken werde.

Der Uhrmacher der rückwärts laufenden Zeit

Die kleine grüne Bretterbude (nicht einmal drei Quadratmeter) ist das »Ladengeschäft« von Cyril, dem Uhrmachermeister. Geboren in Kiew, Gott weiß wann.

Die alte Georgette, die Wäscherin, eine der Rangältesten der Maube, die noch das Château-Rouge und das Père Lunette gekannt und den Durchbruch der Rue Lagrange erlebt hatte, hatte mir 1938 erzählt: »Großartig der Bursche. Ich hab fast siebzig auf dem Buckel und kenn ihn mein Leben lang. Repariert Wanduhren und verhökert dicke Taschenuhren zu ’nem Spottpreis. Macht nie Ärger. Manchmal ändert er seinen Namen. Sagt, das ist sein gutes Recht. Das ist bestimmt die vierzehnte Puppe, die er sich genehmigt. Mehr als die Hälfte der andern hat er schon begraben. Sieht immer noch frisch aus. Geht mir nicht in die Birne.«

Das war allerdings eigenartig. Dringlichere Angelegenheiten hatten mich damals davon abgehalten, dem »Fall« Cyril mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann treffe ich ihn einige Zeit später in einem Bistro und erzähle ihm die Geschichte – die ich gerade rekonstruiert hatte – des Gebäudes, an das sich seine Bude lehnt:

Ein Oberst des Kaiserlichen Heeres – noch aus der Zeit, als alle Oberste tapfer waren – hatte bei Austerlitz ein Bein verloren. Dieser Umstand rechtfertigte seine Versetzung in den Ruhestand. Der Offizier ersuchte den Kaiser um die Erlaubnis, in Begleitung seines Pferdes, mit dem er in inniger Freundschaft verbunden war, nach Paris zurückzukehren. Der Kaiser hatte gerade einen guten Tag. Er willigte ein.

Oberst und Pferd kauften jenes Haus und ließen es um eine Etage aufstocken. Zum Anwesen gehört ein großer, mit Sandstein gepflasterter Hof. Dort errichtete man mit hohem Kostenaufwand eine riesige Tränke. Denn Seine Exzellenz das Pferd pflegte regelmäßig ein Bad zu nehmen und konnte seinen Durst nur mit fließendem Wasser stillen. Des Obersts Vermögen und seine Rente reichten nicht aus, um die drei oder vier Männer zu entlohnen, die mit ihren Wassereimern zwischen der Seine und dem versiegenden Strom des sybaritischen Hottepferdchens hin- und hersausen mussten. Oberst und Reittier hauchten gleichzeitig ihren Geist aus, der eine an der Brust des anderen.

Das versetzte Cyril in blendende Laune. Wir tranken viel und wurden saugute Kumpel.

Cyril hat mir einen Unterschlupf gezeigt. Er führte mich in die Rue Maître-Albert. Eine Straße, die im Bogen zum Quai hinunterführt. Bei Pignol – eine Spelunke – ist es winzig und proppenvoll. Man futtert dort bei geschlossenen Fensterläden.

Stunde für Stunde kommt die wutschnaubende Patrouille die Straße herauf. Schon von weitem kündigen sich ihre Stiefel an. Es klingt, als ob ihnen der Asphalt bei jedem hallenden Schritt Scheiße antworte. Sobald sie um die Ecke kommen, löschen wir das Licht und halten das Maul. Sie verstehen sich aufs Schänden. Sie dringen mit einer Riesenangst im Leib in die feindliche Nacht ein, so wie man eine Frau, die sich verweigert, mit Gewalt nimmt.

Stromausfall. Das kommt in diesen Zeiten wohl häufig vor. Die Wirtin, Pignolette – die einzige, der mich Cyril vorgestellt hat –, zündet Kerzen an. Ich betrachte also das Gesicht des Uhrmachers, der bei normalem Licht allerhöchstens wie vierzig wirkt.

Unzählige parallel verlaufende, außergewöhnlich feine Fältchen durchziehen jeden Millimeter seiner Haut. Er sieht aus wie mumifiziert. In meinem Gedächtnis geistern wieder die Äußerungen der alten Georgette herum. Cyril hat mich dazu gebracht, ihm von meiner Odyssee zu berichten. Nun ist er an der Reihe.

Er hatte sich unter falschem Namen bei der Fremdenlegion verpflichtet und von Anbeginn der Kampfhandlungen das unverschämte Glück gehabt, sich nicht umsonst zu schlagen. Kriegsverdienstkreuz und Tapferkeitsmedaille. Wurde nie erwischt. Man erlaubte ihm, den Namen zu behalten, den er sich ausgesucht hatte: So kommt es, dass er sich gerade seinen eigenen Gewerbeschein abkauft. Doch seit Cyril mir kürzlich, ich erinnere mich gut, in allen Einzelheiten von den Kämpfen an der französischen Front zwischen 1914–1918 erzählte, an denen er teilgenommen hatte, und auch von den berüchtigten »Massakern von Kiew«, bei denen den an die Bahngleise gefesselten Gelben von in Zeitlupe fahrenden Lokomotiven die Köpfe abgetrennt wurden, macht mir diese Geschichte ganz schön zu schaffen. Diese Geschichte mit der Zeit. Und der Allgegenwart.

Hier sind angesehene »ehrenwerte« Leute, wegen ihres Dreiteilers, und echte Clochards unter einem Dach versammelt und schlingen alle den gleichen Fraß hinunter. Mir ist ein Brillengesicht am Ende der Bank aufgefallen, sein Bürstenhaarschnitt, seine hervorstehenden Augen mit den dunkel-tiefen Schatten. Cyril flüstert mir zu: »Der soll Dichter sein. Er heißt Robert Desnos.«

Ich verlange meinen Zimmerschlüssel.

Die Müdigkeit hat mich extrem empfindsam gemacht. Weit entfernt fährt ein stotternder Lastwagen vorbei. Ich höre ihn, ich fühle, wie er die Rue Monge hinunterfährt. Er wird den Platz umfahren, links in den Boulevard einbiegen. Ich »sehe« ihn. Ich bin mir ganz sicher. Er lässt kubikkilometerweise die Häusermauern erzittern. Heute Abend ist die dreckige Haut des Viertels extrem dünn.

Hier hilft kein Aspirin – Der Gips blättert ab –

Wir brauchen Scharlach-Medizin –

Was solls – Ô Lamartine …

Dieser runde, schwarze und gepunktete Fleck auf dem Nachttisch ist die altmodische Petroleumlampe, die übel riecht und komplett ausgelaufen ist. Eine schäbige Glühbirne voller Fliegendreck schaukelt kaum merklich über meinem Kopf hin und her. Das lässt die Schatten umhertanzen. Der Lastwagen kommt wieder näher, und die aufgebrachten Schatten finden nicht mehr an ihren Platz zurück: So hat das Zimmer selbst teil an der Beunruhigung, die alles ergriffen hat.

Die Mobilmachung hatte mich bei der Rückkehr von einer Rundreise durch Osteuropa kalt erwischt. In meiner einem Bohemien alle Ehre machenden Zweizimmerwohnung hatte ich Dokumente und Bücher gehortet, die vom Alten Paris handelten. Bis dahin hatte mir die Zeit gefehlt, sie durchzusehen.

Ich schlich tagsüber heimlich in meine Wohnung. Die Deutschen hatten sie amtlich versiegelt: Das heißt, es klebten zwei braune Streifen aus so etwas Ähnlichem wie Packpapier, versehen mit Adler und Hakenkreuz, an meiner Tür. Die glauben wohl, die Welt mit derart erbärmlichen Mitteln beeindrucken zu können. Reingehen, ein Bündel aus Wäsche, Dokumenten und Büchern schnüren, alles wieder in Ordnung bringen und mich davonmachen, ohne gesehen zu werden, war für mich ein Kinderspiel.

Auf diese Weise habe ich mir unter anderem Paris Anecdote von Privat d’Anglemont in der Ausgabe von 1853 wiedergeholt; des Weiteren eine riesige, sehr alte Sammlung von Arrests mémorables du Parlement de Paris und zwei wertvolle, schwer entzifferbare Schriftstücke, anhand derer ich Angaben zu Ereignissen, Orten und Daten nachprüfen kann. Dann hat mir die Nationalbibliothek wieder ihre Pforten geöffnet. Ebenso die Arsenal, die Sainte-Geneviève und die Archive. So konnte ich eine mittelalterliche Legende rekonstruieren, die genau von dem Ort handelt, an dem Cyril seit so vielen Jahren seinem Handwerk nachgeht.

Die Legende, hier ist sie:

Im Jahr 1465 begann die Ruelle d’Amboise, die vom Fluss zur Place Maubert führte, im regen Gewimmel des Holzhafens Portaux-Bûches. Die träge Bièvre bildete dort ein Delta, ehe sie ihre schlammige und gerbstoffhaltige Flut mit dem Wasser der Seine vermischte. An dieser Stelle ließ man die noch unzersägten Stämme sich im stehenden Schlamm ansammeln, der sie gegen Fäulnis imprägnierte. Angst schwebte über Paris. Vom Norden her fielen die Truppen Karls des Kühnen in die Stadt ein. Entlang der Loire bedrängten die Bretonen, die sich für die Sache der Burgunder hatten gewinnen lassen, die Anhänger des Herzogs von Maine aufs Härteste. Franz II., Herzog der Bretagne, und der Herzog von Berry hatten sich ebenfalls gegen die Krone und König Ludwig XI. verbündet. In der Stadt selbst zettelten die Burgunder Intrigen an. Die Polizeikräfte wurden davon überrollt und waren ihrer Aufgabe nicht gewachsen. So hatte man auch die strenge Überwachung lockern müssen, der bis dahin die Leibeigenen, Halbsklaven, Nomaden, Hausierer und fliegenden Händler unterworfen waren, die sich entlang der Stadtmauern zusammendrängten.

An genau der Stelle, wo Cyrils Bude steht, hatte sich ein aus dem Orient kommender Uhrmacher niedergelassen, der zum Christentum konvertiert war und eine große Frömmigkeit an den Tag legte. Er fertigte, verkaufte und reparierte mechanische Uhren, die den Lauf der Stunden unterteilen konnten und damals äußerst kostbar und selten waren.

Seine Kundschaft setzte sich deshalb nur aus Adeligen und reichen Kaufleuten zusammen. Tristan l’Hermite, der ein Stadtpalais ganz in der Nähe bewohnte, hegte große Bewunderung für die Geschicklichkeit des Uhrmachers und hatte ihn unter seine Fittiche genommen.

Das Geschäft mit den Uhren entwickelte sich prächtig. Der Orientale hatte seinen barbarischen Namen abgelegt und ließ sich Oswald Biber nennen. Der schlaue Mann lebte äußerst bescheiden, und doch war bekannt, dass er steinreich geworden war. In der Zwischenzeit hatten Zigeuner, die man aus der Cité vertrieben hatte, ihr Lager in der Umgebung des Port-aux-Bûches aufgeschlagen. Sie lasen die Zukunft aus Spuren, die sie mit einem Stock in den Sand kritzelten, aus Frauenhänden und aus Kinderaugen.

Kirchliche Würdenträger erregten sich und nannten es Magie. Doch gab es im gesamten Hafen nicht genügend Holz, um all jene zu verbrennen, die zu Recht oder zu Unrecht der Hexerei bezichtigt wurden. Die Zigeuner – man nannte sie damals »Ägypter« – unterhielten mit dem Uhrmacher gutnachbarschaftliche Beziehungen. Vielleicht war das der Grund dafür, dass ein Gerücht in Umlauf kam und sich verfestigte, demzufolge der fromme Biber im Besitz verbotener Geheimnisse wäre. Dies war mit der Zeit wahrlich nicht mehr zu leugnen.

Einige seiner Kunden – die ältesten und die reichsten – schienen die Last der Jahre immer weniger zu verspüren. Sie wurden zusehends jünger, und mit Erstaunen sahen Greise manche ihrer Altersgenossen wieder zu Männern im besten Alter werden …

Es stellte sich heraus, dass Biber ganz im Verborgenen Uhren für sie angefertigt hatte, die gar nicht daran dachten, die richtige Stunde anzuzeigen: Sie liefen rückwärts. Derjenige, dessen Name auf die Wellen des Uhrwerks graviert war, sah sein Schicksal aufs Engste mit dem des Objekts verbunden. Er trat den Rückweg an, durchlief die Phasen seines bisherigen Lebens rückwärts und wurde immer jünger …

Die Nutznießer dieses wunderbaren Geheimnisses hatten eine Bruderschaft gegründet. Viele Jahre zogen ins Land …

Dann erhielt Oswald Biber eines Tages Besuch von seiner versammelten Kundenschar. Sie flehten ihn an:

»Könnt Ihr nicht den Mechanismus, der Meister über unser Leben ist, so umstellen, dass unsere Uhren von nun an wieder richtig gehen?«

»Ach! Das ist mir nicht möglich … Ihr könnt Euch doch aber glücklich schätzen: Ihr wäret alle schon längst unter der Erde, wenn ich Euch nicht diesen besonderen Dienst erwiesen hätte …«

»Aber wir wollen nicht mehr jünger werden! Wir fürchten uns vor der Jugend, der besinnungslosen Zeit des Heranwachsens, der dunklen Nacht der frühesten Kindheit und dem unausweichlichen Ende, an dem wir wieder in den Limbus zurückkehren … Wir können die quälende Aussicht auf das unerbittliche Datum, den niedergeschriebenen Zeitpunkt unseres Todes, nicht ertragen …«

»Ich kann nichts mehr, gar nichts mehr für Euch tun …«

»Aber warum habt Ihr, den wir seit so vielen Jahren kennen, Euer Aussehen niemals verändert? Es scheint, als wäret Ihr ohne Alter …«

»Weil der Meister, bei dem ich in längst vergangenen Zeiten in Venedig in der Lehre war und der mir, was ich zutiefst bedaure, nicht all sein Wissen vermittelte, für mich diese Uhr hier angefertigt hat. Ihre Zeiger drehen sich abwechselnd nach links und nach rechts … So altere ich und verjünge mich alle zwei Tage …«

Wenig überzeugt zogen die Kandidaten für die Ewigkeit von dannen und berieten sich. Es wurde beschlossen, Biber, den Hexenmeister, in der Nacht noch einmal aufzusuchen und ihn mit allen Mitteln zu zwingen, ihren Wünschen zu entsprechen.

Sie drangen in sein Haus ein, fanden ihn dort aber nicht. Jeder von ihnen war auch mit der heimlichen Absicht gekommen, die Uhr des Hexers zu rauben, diese einzigartige Uhr, die endlich Beruhigung versprach …

Sie kämpften jeder gegen jeden, unerbittlich, und in ihrem hitzigen Kampf zerbrachen sie das eine Objekt, das alle andern steuerte.

Ihre Uhren standen auf der Stelle still, und auf der Stelle fielen unsere Jünglinge tot um. Man entdeckte ihre Leichen, die sogleich mit dem großen Kirchenbann belegt und verflucht wurden. Man verscharrte sie in einem Massengrab, an einem Ort, »an welchem der Erdboden so verdorben war, daß dort eine Leiche binnen neun Tagen verweste …«

Für einen Augenblick bedauerte ich es fast, Cyril davon erzählt zu haben. Ich hatte schon zuvor seine feinsinnigen Gedankengänge bemerkt und die Richtigkeit mancher seiner Ratschläge bewundert. Die einhellige Meinung der Leute im Viertel konnte man folgendermaßen zusammenfassen: Cyril weiß Dinge, die die andern nicht wissen. Doch war mir bis dahin nicht bewusst, dass er der Hüter eines Geheimnisses war – seines eigenen – und dass die Erinnerung daran, ihn derart schmerzlich berührte. Ich hatte nur zu ihm gesagt:

»Hast du schon einmal von dieser Legende gehört … Die rückwärtslaufende Zeit … Oswald Biber …«

Er wurde kreidebleich, er begann zu zittern. Er blickte mich entsetzt an und sagte mit hohler, gebrochener Stimme wie zu sich selbst:

»Du also auch, du weißt davon? Es ist noch viel schlimmer, als ich angenommen hatte …«

Für einen Moment lag in seinen Augen eine unendliche Seelenpein, aufgetaucht aus den Tiefen der Zeit.

Dann fing er sich wieder, und wir sprachen von etwas anderem.

KAPITEL II

Das besetzte Paris bleibt auf der Hut. Die in ihrem Innersten ungeschändete Stadt ist angespannt und hat, gereizt und verächtlich, ihre inneren Grenzen verstärkt, so wie man auf einem Schiff bei Gefahr die Schotten schließt. Verschwunden ist das vertrauensvolle und wohlwollende Einanderdurchdringen, das zwischen den Dörfern von Paris vor nur wenigen Monaten noch zu spüren war. Von Tag zu Tag fühle ich stärker, wie die jahrhundertealten Gegensätze zwischen La Maubert und La Montagne, La Mouffetard und Les Gobelins wieder aufbrechen und sich verschärfen. Ganz zu schweigen von den durch die Brücken getrennten Stadtteilen: Das rechte Seineufer und das linke Seineufer sind nicht mehr bloß zwei verschiedene Welten, sondern zwei verschiedene Planeten. Ich habe oft das Bedürfnis, mich zu verkriechen, mich allein und still auf einer Bank in einer Ecke zusammenzukauern, wo mich durch die Fensterscheibe das Lächeln eines Pfostens, eines verbündeten Steines erreicht, das allein mir gilt. Und es freut mich, auf dem Mauerstück ein flatterndes Plakat zu erkennen, das in der Tragödie des Morgengrauens mit letzten Kräften einen Hilferuf an mich richtet. Es weiß, dass ich darauf reagiere.

Ich mache mir das Viertel vertraut. Aber unmöglich, sich wie früher an die gängigen Anstandsregeln zu halten. Ich drehe dem als freundlich geltenden und tadellos aussehenden Bürger, der mir seine dickliche Pfote entgegenstreckt, unmissverständlich den Rücken zu, lasse mich aber bereitwillig von einer kleinen Gruppe sanfter, nach billigem Roten müffelnder Typen belagern, die nun wie Kletten an mir hängen. Da ist Gérard, der Maler, ganz vernarrt in seine eigene Behaarung. Am ersten eines jeden Monats verpasst man ihm den Haarschnitt eines Musketiers; in der zweiten Woche ist er wieder der russische Muschik. Da ist Séverin, der Anarchist, der wegen eines Mädchens desertierte. Und Théophile Trigou. Um jeden Morgen die Messe in Saint-Séverin unbemerkt besuchen zu können, wendet dieser Bretone die Listen eines Indianers auf dem Kriegspfad an – wie wir, wenn wir vortäuschen, von seinen harmlosen Manövern nichts mitzubekommen. Théophile ist ein Lateiner erster Güte, ein Umstand, der uns von Zeit zu Zeit großartige Abende beschert. Wir vier zusammen bilden das »Feine Trüppchen«. So hat uns Pignolette getauft. Sie hat uns ins Herz geschlossen und verwöhnt uns, wo sie nur kann.

Gestern sind wir ins »Vieux-Chêne« eingefallen, den Sitz des Kommandanten. Ein Offizier der Handelsmarine a.D., wie er leibt und lebt.

Am schönsten ist es, die Mouffetard, die antike »Via Mons Cetardus«, in der Dämmerung entlang zu streifen. Die Gebäude hier sind nur zwei oder drei Stockwerke hoch. Viele von ihnen tragen spitze Giebel. Nirgendwo in Paris kann der Fußgänger besser als in dieser Straße die Zusammengehörigkeit und tückische Brüderlichkeit spüren, die die Zwillingshäuser miteinander verbindet.

Sie sind Zwillinge aufgrund ihres Alters, nicht aufgrund ihres Standortes. Wenn eines von ihnen erste Anzeichen von Baufälligkeit aufweist, wenn seine Fassade sich neigt oder wie bei einem Zahnstumpf eine Ecke des Simses ausbricht, kann man sicher sein, dass sein Bruder, der hundert Meter entfernt steht, aber nach demselben Plan konstruiert und von denselben Männern gebaut wurde, sich in den folgenden Stunden ebenfalls ganz wackelig auf den Beinen fühlen wird.

Die Häuser hier schwingen in gegenseitiger Zuneigung wie die Saiten einer Viola d’amore.

Wie mehrere Sprengstoffladungen, die sich absprechen, um gemeinsam zu explodieren.

Der Büßer des verratenen Geheimnisses

Im »Vieux-Chêne« spielten sich blutige Schlägereien zwischen den Gaunern der Hautevolee ab. Mal Zufluchtsort, mal Ort einer Verschwörung oder eines Verbrechens, war es schon so manches Mal von der Polizei gesperrt worden.

Ich wollte mich dort, Pfeife im Schnabel, stillen Erinnerungen aus den hintersten Winkeln meines Gedächtnisses hingeben.

Ich wurde davon abgehalten. Ebenso wie der Wahnsinn existiert Stille nicht ohne Vergleich. Meine Kameraden und ich, wir waren verunsichert, ja fast eingeschüchtert von der Abwesenheit der üblichen Geräuschkulisse, die doch der Garant für unsere ungestörte Einsamkeit war: Das Konzert aus Rülpsen, Gluckern, Gurgeln, aus deklamierten, tremolierten, rezitierten Ungereimtheiten, aus Schimpfwörtern und dem Schnarchen der Betrunkenen – all das fehlte.

Die kleinen Ganoven aus dem Viertel, die Clochards waren anwesend wie immer. Doch stumm, angespannt, aufmerksam – ängstlich, so schien es – beobachteten sie einen dünnen, hageren Mann, der ganz in Schwarz gekleidet war und vor Dreck starrte. Die Ellbogen auf dem Tisch und nach vorn gebeugt, stierte er mit seinen großen Augen, deren dunkle Ringe bis zum Bart reichten, auf eine frisch entzündete, in einigem Abstand vor ihm aufgestellte Kerze.

Der Kommandant winkte uns zu – Pst –, ging auf Zehenspitzen zur Tür und zog die Klinke ab.

Die Minuten versickerten wie Wein aus einem Eichenfass.

Die Blicke der Ganoven wanderten von der Kerze zu dem Mann – von dem Mann zur Kerze. Ein langer, ein sehr langer Augenblick verstrich. Als die Flamme zwei Drittel ihres Weges verzehrt hatte, dehnte sie sich aus, knisterte, wurde blau und zitterte, trunken wie die ertappte Morgenröte eines unheilvollen Tages. Da fiel mir ein, wer der Mann war. Ich hatte ihn früher einmal gekannt.

Vom Ende des letzten Krieges an verbrachte ich einen Teil meiner Kindheit – die Sommermonate einiger aufeinanderfolgender Jahre – in E., einem kleinen Marktflecken im Département Eure-et-Loir. Dort hatte ich Spielkameraden, die ganz fasziniert vom Tun und Treiben und den Heldentaten der »Großen«, das heißt der drei oder vier Jahre Älteren, waren.

Die »Großen« taten so, als verachteten sie uns. Sie hätten sich niemals dazu herabgelassen, mit uns zu spielen, aber es gefiel ihnen, die Bewunderung einer Rasselbande dankbarer Zuschauer auf sich zu ziehen. Der Eingebildetste, der größte Angeber und Aufschneider und manchmal auch der Gemeinste unter den »Großen« hieß Honoré. Wir hassten ihn ebenso sehr, wie wir seinen Vater liebten, der von allen »Maître Thibaudat« genannt wurde. Dieser gute Mann – ich sehe noch seine hohe blaue Schirmmütze, seinen Walrossschnauzer und auf seinem Gesicht den Widerschein seines Schmiedefeuers vor mir – reparierte Landmaschinen. Außerdem war er der Hauptmann der Freiwilligen Feuerwehr, was dort eine große Ehre ist. Jeden Sonntagmorgen versammelte er seine behelmte und mit Federbüschen ausstaffierte Mannschaft zur Feuerwehrübung. Vor dem Rathaus stellte er sie auf wie Zinnsoldaten und kommandierte das Manöver mit seinem dunklen Bass im Dialekt der Beauce:

»Pumpe! Entrrrollen!

Alles aaaufgestellt, aaaufm Geeehweg, genau wie letzten Sooontag! He ihr da, aufgepasst die Weibsbilder … wir kommn jetz mit der Feuerspritze …«

Ach! was hatten wir für einen Spaß.

Den Rest der Geschichte erfuhr ich später.

Es gab da noch etwas anderes. Maître Thibaudat war ein »Marcou«. Das bedeutet, er hatte von seinen Vorfahren eine Gabe vererbt bekommen, die immer vom Vater an den Sohn weitergegeben wird, und zwar das Geheimnis, das Feuer zu beherrschen.

Thibaudat besaß die Fähigkeit, die Glut eines Heuschobers zu löschen oder eine in Brand gesteckte Scheune zu isolieren, und das strategische Geschick, einen Waldbrand einzudämmen. Aber vor allem konnte er heilen! Harmlose Verbrennungen verschwanden in seiner Gegenwart sofort, schwerere konnten ihm auch nur einige Stunden Widerstand leisten. Bei sehr ernsten Fällen ließ man ihn ins Krankenhaus rufen. Dort bewegte er seine Hände über dem vom Feuer angefressenen, brüllenden, vom Ersticken bedrohten Patienten hin und her. Gleichzeitig rezitierte er leise alte Formeln, die nur er allein kannte. Die Schmerzen vergingen augenblicklich. Und das Fleisch und die Haut erneuerten sich in einer Geschwindigkeit, die nicht wenige Ärzte verblüffte. Viele Menschen erinnern sich noch heute an Thibaudat, von Maintenon über Chartres bis Le Mans.

Es kam der Tag, an dem Maître Thibaudat spürte, dass seine Kräfte nachließen. Er befürchtete, sein Amt nicht mehr länger ausüben zu können. Sein einziger Sohn, Honoré, war inzwischen ein Mann geworden: Sein achtzehnter Geburtstag hatte ihm ein nagelneues Fahrrad und lange Hosen eingebracht. Bereits das dritte Paar.

Nachdem er seinem Vater das ausdrückliche Versprechen gegeben hatte, absolutes Stillschweigen zu wahren, wurde Honoré in das Familiengeheimnis eingeweiht und damit selbst zum »Marcou«.

Immer häufiger zog Honoré eine große Schau ab. Er trieb sich weiter mit denselben Kumpeln herum, denn besser gekleidet als sie und mit mehr als genug Taschengeld ausgestattet, konnte er sie auf den ländlichen Bällen in der Gegend leicht ausstechen, besonders damals als die Lohndrescher, unzufrieden mit den Schlampen, die man ihnen im Puff vorsetzte – »sind grad gut genug für Bauerntölpel! können nur im Verein vögeln und wenn sie voll sind wie die Haubitzen!« –, ungeniert die Hausmägde flachlegten, sie schwängerten oder ihnen einen Tripper anhängten, ohne ihnen auch nur die Zeit zu lassen, Luft zu holen, Danke oder Scheiße zu sagen oder nach ihrer Mama zu rufen.

Honoré hingegen war wenigstens sanft und besaß Finesse. Und die Mittel, seine Partnerinnen für einen halben Tag entgangenen Lohns zu entschädigen. Und jene, diskrete Laken zu finden, unter einer Daunendecke, die man recht schnell, mit einem Stoß aus den Hüften und zwei Stößen mit den Beinen, hochfliegen ließ, hin zu dem blau emaillierten Deckeleimer mit verziertem Rand …

»Sag schon Honoré, was hatn dein Vater dir erzählt? was musstn du aufsagen, damit die Hitze vergeht? Ein Gebet oder doch ’nen Zauberspruch? Sag mirs he, sags, Honoré …«

… Des Öfteren vergaß Honoré seinen Schwur und redete. Er hatte die ihm übertragene Fähigkeit bereits an weniger schweren Verbrennungen ausprobiert. Die Patienten hatten sich danach erleichtert gefühlt: Allerdings hatte es viel länger gebraucht, als es beim Vater gedauert hätte. Aber man musste Nachsicht üben. Mit der Zeit würde Honoré sich schon machen …

Das Hutmachergewerbe von Rambouillet prosperierte. In der Werkstatt saßen zwanzig Frauen vor zwanzig Maschinen und drehten zwanzig »Glocken« aus Strohgeflecht, furchtbare Glockenhüte, dazu bestimmt, die Haarknoten der Trägerinnen einzusperren. Zwei Mädchen aus der Gegend von E. saßen nebeneinander. Eine der beiden rühmte sich, die Reize des schönen Honorés genauer kennengelernt – und genossen – zu haben. Ihre Nachbarin, davon zutiefst getroffen, behauptete, was das anbelangte, die gleichen Detailkenntnisse zu besitzen. Man musste die beiden davon abhalten, sich an die Gurgel zu gehen. Doch die Mädchen waren dickköpfig: Als ihnen die Beschimpfungen ausgingen, warfen sie sich, um die jeweils andere mundtot zu machen, die Formeln an den Kopf, die nie ausgesprochen werden sollten, jene Sätze, die Honoré unvorsichtigerweise preisgegeben hatte.

Und die freigelassenen Silben schwirrten durch die ganze Stadt …

… Das Kind, das in den Kamin gefallen war, wurde zu Honoré gebracht, der legte seine Hände auf und begann, vor sich hinzumurmeln. Nach einer Viertelstunde war das Kind tot.

Da wurden Gerüchte laut. Da packten die Leute ihre Heugabeln, ihre Dreschflegel und manche ihre Gewehre. Der »Marcou« war zum »Malahou« geworden, zum Eidbrüchigen, der seinen Pakt gebrochen und alle verraten hatte!

Nur unter dem tatkräftigen Schutz der Gendarmerie konnte Honoré sein Fahrrad besteigen und die weit entfernte Bahnstation von Gazeran erreichen, wo der Zug nach Paris hielt.

Vater Thibaudat starb bald darauf – aus Kummer, hieß es. Honoré, für immer aus der Gegend verbannt, ließ sich auf ein krummes Ding ein. Seinen Militärdienst verbüßte er dann in den Reihen der Bat’d’Af .

Der erloschene Docht rauchte noch weiter, aus Zerstreutheit oder vielleicht aus Verwunderung.

Die Ganoven begannen, miteinander zu reden, einer verdächtigte den anderen, der Missetäter zu sein, der von allen unbemerkt die Kerze ausgeblasen hatte. Der Mann in Schwarz wirkte gleichzeitig niedergedrückt und erleichtert.

Ich weiß nicht, weshalb ich so grausam war.

»Honoré Thibaudat?« …

Sein zerfurchtes Gesicht fiel noch mehr in sich zusammen. Die gleiche fassungslose Bestürzung, die gleiche abgrundtiefe Seelenpein, die ich in Cyrils Gesicht gesehen hatte. Nur hielt sie viel länger an. Mit großer Mühe antwortete er mir.

»Was wollen … Was wollen Sie von mir?«

»Gar nichts. Bist du nicht der Sohn des Feuerwehrmanns, der auch Marcou war, aus E.? Ich kenne dich von früher.«

»Na und … wenn schon? Was wollen Sie von mir?«

»Nichts, glaub mir, ich wollts nur wissen. Komm, trink einen mit.«

»Er trinkt nur Diabolos«, sagte der Wirt.

Honoré schien keine Luft zu bekommen. Er flüsterte:

»Ja … Ja … mit viel Eis.«

Drei große Gläser voll – in drei Zügen hatte er den Inhalt seiner Limonadenflasche hinuntergeschüttet. Er sah mich an. Dieses Mal mit den Augen eines geprügelten Hundes.

»Also … Sie kennen die Geschichte?«

Uns blieben noch zwanzig Minuten bis zur Sperrstunde. Seite an Seite gingen Honoré und ich die Mouffe wieder hinauf. Er zeigte auf ein Kellerfenster: »Ich schlafe dort, im Keller. Da ist es kühler … Seit damals, vor allem seit der Zeit in Afrika, verbrenne ich. Ich verbrenne hier« – mit zitternder Hand berührte er seinen Kehlkopf. »Nichts aufzutreiben, was mir helfen kann. Hab alles versucht, sogar Spritzen. Es kommt trotzdem wieder, mehr noch, es wird schlimmer. Manchmal muss ich sogar echte Glut löschen. Das verzehrt mich. Ich bin schon jetzt ein alter Mann …«

Das stimmte. Mit seinen vierzig Jahren sah er aus wie siebzig.

Er schrie, er blökte: »Was soll ich nur machen? … Was soll ich nur machen? …«

… Und ich ließ den Büßer des verratenen Geheimnisses, der schluchzend in einer Ecke stand, in der Nacht allein zurück.

DEZEMBER

Es ist wirklich bitterkalt. Die Leute haben Hunger. Die Rationen reichen nicht aus. Nichts, was den Magen füllt. Die Clochards, die schon seit Jahren zum Inventar gehörten, fallen um wie die Fliegen. Nur die robustesten überleben. Für diejenigen, die sich dazu herablassen, einer Beschäftigung nachzugehen, mangelt es zum Glück nicht an Arbeit. Sie müssen sich nur ab fünf Uhr morgens (vorher ist es nicht erlaubt) auf der Straße einfinden und sich daranmachen, die Mülleimer zu durchsuchen. Noch nie war der Preis von wiederverwertbarem Papier, Stoff und Altmetall so hoch. Und er steigt weiter rasend schnell an. Die Meisterlumpensammler – die Lumpengrossisten – sind gerade dabei, wahre Reichtümer anzuhäufen. Den Clochards ist das schnuppe. Sie wollen nur genug Zaster machen, um irgendwie, irgendwo, irgendwas zu fressen zu kriegen – und sich die Hucke mit billigem Roten volllaufen zu lassen, damit der Rausch sie bis zum nächsten Aufwachen einlullt. Mehr verlangen sie nicht vom Leben.

Die Schiffswrackpuppe

Gestern fand man den alten Hubert tot, steif gefroren, hinter seinem Tresen. Die Ratten hatten schon angefangen, das anzuknabbern, was weich und unbekleidet an ihm war: den Hals, die Wangen, das Fleisch der Handflächen. Wir hatten es schon seit Langem kommen sehen. Niemand war überrascht. Auf dem Frontgiebel seines Ladens kann man noch die Aufschrift entziffern:

CAFÉ – VINS – LIQUEURS – HÔTEL TOUT CONFORT

»Mit allem Komfort«. Von wegen!

Rue de Bièvre, Nummer 1a, direkt am Quai. Zwei Stockwerke und ein halbes, was bedeutet, dass man entweder ein Zwerg oder in Kniehöhe amputiert sein muss, um auf den Zwischenböden aufrecht stehen zu können. Der äußere Eindruck ist mindestens ebenso passabel wie der der anderen Gemäuer in dieser Straße. Doch hat man erst einmal eine Etage erklommen, weiß man Bescheid. Die Decken verabschieden sich. Die Wände sind konkav oder wassersüchtig. Auf dem Treppenabsatz stolpert man – in Schlamm löcher. Die Mietparteien hier setzen sich aus fünf Paaren zusammen (oder zerfallen in diese), davon drei in wilder Ehe, die es zusammen auf einundzwanzig Kinder zwischen zwei und zehn Jahren bringen, die Wickelkinder nicht mitgerechnet. Die Väter verbindet alle eine gewisse Ähnlichkeit: kleinwüchsig. Keiner von ihnen erreicht einen Meter sechzig – nicht mal annähernd. Und ein gemeinsames Postulat: Nichts, aber absolut gar nichts zu tun, seit vielen Jahren. Das reine Elend, was wollen Sie! Alle sind spezialisierte Arbeiter oder Hilfsarbeiter, allerdings so hochgradig und so unpassend spezialisiert, dass die Arbeit, die man ihnen anbieten könnte, niemals genau ihrer Spezialisierung entspricht. Immer liegen die Angebote um Haaresbreite daneben. Also: Arbeitslosigkeit, Stütze, Kindergeld, Beihilfen hier und Versicherungen da, sozialer, nicht-sozialer, dissozialer Art …

Davon lebt es sich gar nicht so schlecht und die Kehle muss auch nicht trocken bleiben. Doch dem Hausbesitzer die Miete zahlen, ist eine ganz andere Geschichte. Man wartet, bis er losmeckert, ehe man ihm etwas entgegenkommt. Losmeckern war Huberts Sache nicht. Er hatte schon eine dringende amtliche Mahnung erhalten, sein … »Gebäude« so schnell wie möglich »instand zu setzen«, und mit welchen Millionen bitteschön … Und die Fritze überall und der allgemeine Notstand, wahrlich nicht der Augenblick, auch nur einen Pfifferling zu erhoffen. Also was? die Zwangsräumung beantragen? Unvorstellbar. Und so begann der alte Hubert ganz einfach, die Existenz des Hotels zu ignorieren. Er verriegelte sein Zimmer im ersten Stock und entschloss sich, im Bistro zu wohnen.

Seit drei Monaten schlief er hinter seinem Tresen auf einem Haufen Lumpen. Tagsüber servierte er billigen Rotwein; im Morgengrauen »Kaffee« – eine abscheuliche schwärzliche Brühe – und dazu mehr oder weniger gepanschten Schnaps.

Das genügte ihm zum Leben, bis zu diesem frühen Wintermorgen, an dem die Clochards die Tür verschlossen fanden und dann den toten Hubert entdeckten – zwischen leeren Flaschen, Konservendosen und schmutzigem Geschirr –, in der Hundekälte erfroren.

Wahrhaftig kein schöner Anblick, wie der verstorbene Hubert ausgebreitet auf seinem Abfallhaufen lag, mit einer schiefen Fratze und dem gefrorenen Sabber. Ich bin – leider Gottes! – schon an Leichen gewöhnt und hätte auf diesen Anblick gut verzichten können.

Théophile Trigou war auch gekommen. Ebenso wenig wie ich aus krankhafter Neugierde. Er riss Tutur die Pfeife aus dem Mund, warf die Schirmmütze von La Voltige auf den Boden. Und da Ida, die Einäugige, herumgrölte und nur Stuss redete, schon wieder oder noch immer besoffen, bugsierte er sie mit heftigen Fußtritten in ihren Allerwertesten raus in den Nebel.

Danach spannte er – er weiß sich Respekt zu verschaffen – die drei oder vier herumstehenden Typen zur Arbeit ein. Seit Ewigkeiten hatten die nicht mehr so hart geschuftet. Die Flaschen in die eine Ecke, die Lumpen in die andere. Die Abfälle, hopp! in den Rinnstein und dann ab in den Gully. Erst mit dem Besen, dann mit dem Lappen durch den Raum.

Irgendwie gelang es ihm, den Leichnam auf einem nicht allzu wackligen und mit nagelneuem Sackleinen bedeckten Tisch aufbahren zu lassen.

Und auf einmal bekam alles eine Würde, wir waren fast schockiert.

Théophile stellte sich kerzengerade, regungslos neben dem Toten auf. Ich wusste, dass er betete. La Voltige, der den harten Kerl mimte, begriff nicht gleich. Er versuchte ein Grinsen. Da sagte ein Typ zu ihm: »Hör auf mit dem Scheiß!« Er schluckte und machte ein nachdenkliches Gesicht.

Als die Flics auftauchten, lösten sich alle in Luft auf.

Der alte Hubert hatte sein schäbiges Ende wohl vorausgeahnt. Im Oktober hatte er zu mir gesagt: »Sind jetzt zweiundvierzig Jahre, dass ich den Laden hab. Ich würd ja gern zurück in mein Dorf, aber seit die Alte tot ist, hab’ich keinen Saft mehr. Und in so’nem Zustand werd’ich kaum noch verkaufen können. Aber trotzdem, bevor ich den Löffel abgeb, möcht’ich noch wissen, was in meinem dritten Keller steckt …«

Der dritte Keller war nach der Überschwemmung im Jahr 1910 auf Anordnung des Präfekten zugemauert worden. Eine doppelte Wand aus zementierten Ziegelsteinen verhindert, dass während eines Hochwassers die oberen Stockwerke überflutet werden. Im Falle eines Sturms oder einer Verstopfung der Gullys funktioniert der Keller wie ein Überlaufregler.

Wir hatten schönes Wetter: keine Gefahr zu ertrinken oder sonst einen unvorhergesehenen Unfall zu erleiden.

Wir waren zu fünft: Hubert, Gérard der Maler, zwei Spitzhacken und ich. Papa Marteau, der Maurer von der Ecke, hielt sich oben mit seinem Handwerkszeug bereit, um die entstehenden Schäden wieder zu beheben. Wir hackten ein Loch.

Sechzig Meter Entdeckungsmarsch durch ein langgestrecktes, sorgfältig gemauertes Kellergewölbe (das muss ein alter Steinbruch gewesen sein). Wir wateten in einer ekelerregenden Pampe. Im hinteren Teil ein unüberwindbares Gitter. Der Gang senkte sich nach hinten ab und verlief dann tiefer weiter. Alles in allem sah es ein bisschen aus wie ein Siphon.

Das wars. Mehr nicht. Enttäuscht kehrten wir um. Der alte Hubert untersuchte mit seiner Taschenlampe die Wände. Da! Eine Öffnung. Nein, eine Nische. Darin ein Ding aus Holz, das einer afrikanischen Statuette ähnelte. Ich hebe die Figur auf: Sie macht keine Schwierigkeiten. Ich klemme sie mir unter den Arm und sage zu Hubert: »Nichts Wichtiges …« Diesen Schatz behielt ich für mich.

Ich betrachtete sie stundenlang, für mich allein. Meine Schlussfolgerungen, meine Vorahnungen hatten mich also nicht getäuscht: Der Zusammenfluss von Bièvre und Seine war früher der Ort, an dem sich aller Logik nach Hexer und Satanisten versammelt haben mussten. Und diese Art primitive Magie, wie sie noch heute von den Schwarzen in Zentralafrika praktiziert wird, war hier vor einigen Jahrhunderten durchaus verbreitet … Wie durch ein Wunder hatte die Statuette den Attacken der Zeit widerstanden: Die wohlbekannte Wirkung des tanningesättigten Wassers der Bièvre hatte das Holz nicht nur vor dem Verfaulen bewahrt, sondern es sogar noch gehärtet, es war wie versteinert. Die Figur verriet einen gänzlich anderen als einen ästhetischen Anspruch. Grob geschnitzt, wahrscheinlich aus dem Herzholz der Eiche. Die Beine leicht gegrätscht, die Arme vom Körper abstehend. Keinerlei Markierung des Geschlechts. Vier dreieckig geschmiedete Nägel waren in die Brust getrieben. Zwei davon, ganz vom Rost zerfressen, lösten sich dicht über dem Holz ab. In jedem Auge steckte eine Metallspitze. Der Schädel wies, ähnlich wie ein Salzstreuer, vierundzwanzig Löcher auf, in die man kleine Büschel braunen, mit Wachs fixierten Haars eingepflanzt hatte. Überbleibsel davon waren noch zu sehen. Über meinen wertvollen Fund sagte ich keinen Ton.

Ich warte ab.

KAPITEL III

»Dein Körper ist tätowiert«

Neulich stiegen einige der schillerndsten Vögel des Mouffetardschen Kosmos bis zur Maube hinauf und landeten bei Pignol. Sie schleppten Körbe. Ich glaube, sie verkauften Pignolette jene Hasen – der graue Markt floriert –, die wir seitdem zu essen bekommen. Da hatten wir Fanfan-sans-charre, Fumelèche und – Papillon. Papillon wird so genannt, weil seine Nasenwurzel dem Hinterleib des blauen Seidenspinners zum Verwechseln ähnlich sieht, der auf Papillons Stirn seine mit feinsten Nervenästchen innervierten Flügel entfaltet.

Fumelèche hielt es, während einer Phase seines Lebens, in der er von diesem Körperteil kaum Gebrauch machte, für angebracht, sich den »lebensspendenden Bolzen«, wie ihn Rabelais nannte, mit grazilen spiralenförmigen Motiven verzieren zu lassen. Vom Charakter her ein Don Juan, gehört es inzwischen zu seinen Gewohnheiten – so sagt er –, seine Partnerinnen aufzufordern, sich dieses Instruments auf eine subtile Weise zu bedienen, die die Vorstellung an Baudelairesche Tschibukraucherinnen wachruft. Daher sein Spitzname.

Fanfan-sans-charre verdankt den seinen der unerschütterlichen Frechheit mit der er, ohne-Scheiß, Französisch-Guayana beschreibt, wo er beinah »hätt hingehn müssn«. Verurteilt zu fünf Jahren Strafkolonie, war ihm seine Strafe in fünf Jahre Zuchthaus umgewandelt worden, die er im Mutterland absitzen »durfte«. Seit der ganzen Geschichte hegt er einen tiefsitzenden Groll gegen seine übereifrigen Verteidiger. Fanfans gesamte untere Körperhälfte ist tätowiert. Vom Bauchnabel bis zu den Zehen, vom Steißbein bis zu den Fußsohlen weiter nichts als Blumen, bizarre Pflanzen, sich zwischen Spielkarten, Knobelbechern mit herausspringenden Würfeln und sibyllinischen Losungen tummelnde Phantasietiere.

Wir verschlossen die Tür, um die versteckten Reize unserer Mannsbilder von nahem bewundern zu können, die sie selbstgefällig zur Schau stellten.

Dann, um uns Théophiles Geisteshaltung anzupassen, der immer darauf erpicht ist, sich mit den Problemen aller »Randgruppen« zu beschäftigen, diskutierten wir miteinander. Endlos.

Fanfan erzählte uns von der quälenden Langeweile in den Zuchthäusern, vom Stumpfsinn in den eiskalten oder stickigen Zellen, von den Freundschaften, die man all dem widerlichen Zusammengepferchtsein zum Trotz schließt. Von der Freude, die man empfindet, wenn man den »Zellenfilz« reinlegt, sich auf die abenteuerlichste Weise Tinte und Nadeln beschafft. Und von jener üblen Erleichterung, wenn man sich als bereits Gezeichneter selbst auf eine sichtbare und unauslöschliche Art und Weise kennzeichnet, die einen mit der unendlich großen und unbeugsamen Bruderschaft der auf ewig Geächteten verbindet.

Théophile Trigou schien wie besessen von der Sache. In den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte er all die verschiedenen Bilder, Figuren und Sprüche, die er schon als Motto auf der Epidermis seiner Zeitgenossen hatte sichten können. Er erging sich ohne Punkt und Komma in einer sachkundigen und von echtem Interesse gespeisten Erörterung über die »Symbolik des Tätowierens«.

Ich ertappte mich dabei, wie ich mit einer durch nichts gerechtfertigten Autorität tönte, wie groß die Gefahr für jeden Mann sei, der seinen Körper einer solchen Operation aussetze. Ich glaube sogar gesagt zu haben, »einem solchen Experiment«. Aus meinem eigenen Mund erfuhr ich, dass das Tätowieren nach meinem Dafürhalten nicht nur ein in den meisten Fällen entwürdigendes Erkennungszeichen, sondern sogar der Beweis einer im gewissen Sinne akzeptierten Niederlage sei. Der Verzicht, gegen ein böses Schicksal anzukämpfen, das von nun an unaufhaltsam seinen Lauf nähme.

Fanfan pflichtete mir bei:

»Das stimmt sicher. Ein tätowierter Mann – das weckt Kräfte. Musst nur sehen, was sich im ›Salève‹ abspielt …«

»??? …«

»Ach! Das lässt sich nicht so einfach erklären … wir müsstn schon hingehn.«

»Wo ist das?«

»In der Rue Zacharie. In Saint-Séverin.«

»Komm und zeigs mir.«

Ich war angestachelt. Die anderen protestierten, es wäre nicht der passende Moment – hier hatten wirs doch gut –, es gab noch was zu trinken, warum den Laden wechseln?

Nein, nein, jetzt sofort. Théophile sah mich besorgt an. Er nickte zögernd mit dem Kopf. Wir verließen die Kneipe hinter Fanfan.

Die Rue Zacharie. Man hatte sie inzwischen nach dem Chansonsänger Xavier Privas umbenannt. Doch bleibt einem der alte Name im Ohr. Hat mit dem Propheten nichts zu tun: Im XIII. Jahrhundert hieß sie Rue Sac-à-Lie. Die mit Essig hausierenden Händler lagerten hier ihre Lederschläuche, die die »Lie« genannte »Essigmutter« enthielten, während sie darauf warteten, dass ihre Ware im Petit-Châtelet den Echtheitsstempel erhielt. Unter Ludwig dem Heiligen hieß die Straße eine Zeitlang »Rue des Trois-Chandeliers«. Und auch – allerdings nur für ein paar Jahre – »Rue de l’Homme qui chante«. Aber ich kenne einen Engländer, Doktor Garret, der ein ganz außergewöhnliches Dokument besitzt. Er hat es mir 1935 in Sydenham gezeigt: Es handelt sich um einen Plan des Stadtviertels rund um die Sorbonne, gezeichnet um 1600 von den Zöglingen des irischen Priesterseminars. Die Rue Zacharie, zwischen Saint-Séverin und der Huchette gelegen, – der Zeichnung nach ist sie es eindeutig – wird dort als Witchcraft Street bezeichnet.

»Rue des Maléfices«. Warum nur …?

Diese Frage lässt mich nicht zur Ruhe kommen, umso mehr als ich mich, bereits schon lange vor dem Krieg, wenn ich alleine durch diese enge und düstere Straße lief, niemals gegen ein schmerzliches Unbehagen wehren konnte. So, wie man es in Gesellschaft eines lieben Freundes empfindet, dessen Gemüt man von unerklärlichen Bedenken verdunkelt weiß.

Ich würde die Straße, diese übellaunige Heimlichtuerin, zwingen, ein Zipfelchen des Schleiers zu lüften. Schon kostete ich in Vorfreude meine Revanche aus.

Die verfeindeten Tätowierungen

Eine doppelte Ausbuchtung auf beiden Seiten der Rue Zacharie bildet hier einen kleinen Platz, auf dem mit allem nur vorstellbaren Plunder beladene Wagen vor sich hin dösen. Mit ihren gekreuzten Rädern, aneinanderlehnenden Deichselstangen, der wackelnden Stütze gleicht die zusammengeklappte Handkarre an der Eingangstür der Kneipe dem Skelett eines apokalyptischen Stelzvogels auf Rädern. Von überall her dringen arabische oder afrikanische oder griechische oder armenische Psalmodien. Dieser Holzbalkon war früher einmal weiß gestrichen. Hier trocknet Wäsche, die man an Stelle von Pflastern auf die wunden Augen der Fenster kleben wird. Eine Gruppe von Kanaken hat uns entdeckt. Sie wollen wissen, was diese neuen Fressen im Schilde führen. Einer von ihnen, ein junger, kommt auf uns zu. Auf Geheiß der Alten fragt er uns »Wie spät haste?« Wir zucken die Schultern, ohne zu antworten. Als ob die Uhrzeit in einer solchen Straße irgendeine Bedeutung hätte.

Im Salève zieht der Ofen nicht richtig. Das und der abgestandene Tabakrauch, der schlechte Wein und dieser durchdringende Säuregeruch – Desinfektionsmittel oder Kotze, oder beides –, kaum auszuhalten. Doch liegt dieses Prickeln in der Luft, das man nur einmal geschmeckt haben muss: In den ersten zwei Sekunden zerreißt es Ihnen den Rachen, und sofort danach läuft es die Kehle runter wie Öl. Plötzliche unerwartete Süße. Atmen Sie durch den Mund ein – durch die Nase aus. Und es ist um Sie geschehen.

Jemand kifft hier.

Der Wirt sieht aus wie ein höher entwickeltes Nagetier. Fast umgänglich. Um ihn herum gärt berauschtes Fleisch. Berauscht nicht nur vom gepanschten Aramon. Vom Hunger, von der Müdigkeit. Und von der Langeweile. Aus einer Ecke im Halbdunkel durchbohren uns drei braune Augenpaare. Dort sitzen hellwache Leute. Der Haschischgeruch kommt aus ihrer Richtung.

Der Nager starrt uns an, Théophile und mich. Fanfan tischt ihm irgendeine Geschichte auf. Je mehr es bequatscht wird, desto misstrauischer wird das zu fette Rattengesicht. Er gibt dem am weitesten entfernten Augenpaar ein Zeichen: Ein großer Typ kommt auf uns zu. Ein Franzose, sehr dunkel, sehr bitter. Nicht alt, nicht ohne Haltung. Aber hoffnungslos in der Scheiße. Das kapiert man sofort. Gegenseitige Vorstellung: Edgar Jullien. Journalist und Forschungsreisender. Théophile und ich nennen unsere Namen. Oder andere. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ein bartloses und um ein paar Nummern kleineres Rattengesicht – die zwölf Jahre alte Ausführung – dient dem Rattengesicht von hinter der Theke als einziger Sohn. »Versuch, mir Dimitri aufzutreiben«, sagt der Vater.

Der Junge öffnet die Tür und schon ist er losgesaust, zu was weiß ich für einer anderen Fabrik der Hoffnungslosigkeit.

Alles zu erzählen, würde hier zu lange dauern.

Und außerdem habe ich nicht das Recht dazu.

Edgar Jullien – nennen wir ihn ruhig so – war noch vor nur wenigen Jahren ein sehr bekannter Journalist. Spezialist in Islamfragen. Mitglied der Société des Explorateurs Français. Er kennt sich gut in Nordafrika aus, hat aber vor allem den Nahen Osten bereist, wo es ihm über viele Monate hinweg gelang, als Moslem durchzugehen. Man kann ihn sich ohne weiteres mit einem Turban auf dem Kopf, Babuschen an den Füßen und einer lässigen Djellaba über den Schultern vorstellen. Seinerzeit war er mit einigen äußerst gefährlichen Missionen betraut. Doch beging er den Fehler, sich von einem Tag auf den anderen von der kindischsten, der unsinnigsten und der entwaffnendsten aller müßiggängerischen »Sicherheiten« einlullen zu lassen. Er hielt sich in Syrien auf, als ihn der so gefürchtete »Schlag aus heiterem Himmel« niederwarf. Er machte dort die Bekanntschaft im Exil lebender griechischer Mönche, die zum Satanismus konvertiert und darauf erpicht waren, ihn in ihre Riten einzuweihen. Bis hierhin wirkt dies alles wie der lächerliche Mummenschanz mystisch veranlagter Neurotiker. Doch Edgar Jullien, angestachelt durch seine Untätigkeit und vielleicht auch noch durch Sorgen, über die er nicht spricht, ließ es zu, dass ihm das Schutzemblem der Sekte auf die Brust tätowiert wurde: eine Fledermaus.

Von diesem Augenblick an war sein Leben eine unglaubliche Abfolge entsetzlicher Katastrophen.

Dimitri B … war ein großer Pianist, dem man in allen Konzertsälen Europas mit vor Bewunderung offenem Mund lauschte. Als Sohn eines Weißen Russen beantragte er die Einbürgerung und musste, um diese zu erhalten, achtzehn Monate Militärdienst in der französischen Armee ableisten, obgleich er das wehrdienstfähige Alter längst überschritten hatte. Er entschied sich für einen Einsatz in Tunesien. Zu diesem Zeitpunkt trank er bereits ziemlich viel. Sein Gehirn konnte dem Fusel, dem Raki – und der Malaria – nicht standhalten. Aufgewachsen in einer fanatisch orthodoxen Familie, in der die Einhaltung seiner »liturgischen Pflichten« permanent und strengstens überwacht wurde, gab er nicht eher Ruhe, bis nicht eine riesige Kreuzigung Christi, verschwenderisch verziert wie eine Ikone, auf seine Brust tätowiert war. Im Gegensatz zu dem entsetzlich scharfsinnigen Edgar Jullien macht Dimitri gegenwärtig den Eindruck eines hoffnungslosen Schwachkopfs.

Dimitri machts für einen Liter Rotwein. Warum sich Edgar Jullien dafür hergibt, keine Ahnung. Oder ich wage nicht zu verstehen.

In der Mitte des Hinterzimmers, aus dem die dort pennenden Jammergestalten verjagt wurden, hat man einen Tisch leer geräumt. Darauf hat man ein mit Wasser gefülltes Glas gestellt, auf dessen Oberfläche Rattengesicht junior eine zuvor magnetisierte und eingefettete Nähnadel schwimmen lässt.

Die zwei tätowierten Männer – sie sind sich eher gleichgültig, als dass sie sich hassten – lehnen mit nacktem Oberkörper an den beiden sich gegenüberliegenden Wänden des Raumes, sehen sich ins Gesicht. Langsam nähern sie sich dem Tisch, der sie voneinander trennt. Der improvisierte Kompass verliert die Orientierung – zögert, schlägt wie wild hin und her – und die Nadel geht unter. Sie haben es vier Mal wiederholt.

Das Wasser, so behauptet der Wirt, hätte an manchen Gewitterabenden sogar ein bisschen gebrodelt.

Ich würde gerne irgendeine »Schlussfolgerung« aus diesem Experiment ziehen. Oder aber, dass es in meinem Geist ein Fragezeichen hinterließe und das kontinuierliche Bestreben, der Sache auf den Grund zu gehen, mir Informationen zu verschaffen, auch nur den Schatten eines Anfangs einer Lösung zu finden, wie zwiespältig, wie banal sie auch sei … Aber nein! Ich bin hier um zu sehen, zu fühlen, zu beobachten – hinzunehmen. Mögen andere die Lösung finden.

Einfach umwerfend, wie wohl man sich bei Pignol fühlt. Eine stillschweigende und ständige Komplizenschaft herrscht unter den Leuten, die dort regelmäßig verkehren. Die Auswahl reguliert sich ganz von selbst: ausgehungerte Ganoven, dehydrierte Nutten, versoffene Polizeispitzel für die ganz dreckigen Fälle. Bürgerliche Typen, ein bisschen zu bereit sich anzupassen (bis auf das Pfund 1A-Fleisch vom Schwarzmarkt und den Vollfett-Camembert ohne Marken), fühlen sich hier schnell unwohl. Brauchen bloß abzuhauen. Ebenso wie jeder andere, der mit den Pignolschen Gesetzen nicht übereinstimmt: An allererster Stelle, Maulhalten! Der Krieg? ein alter Hut. Die Schlöhs? kenn ich keine. Russland? da müssen Sie Réaumur umsteigen. Die Polizei? brauchte man früher mal, um den Verkehr zu regeln … Bei Pignol stellt das Stillschweigen die wichtigste, schwierigste und langwierigste Probe zur Aufnahme in den Kreis der Eingeweihten dar.

Danach folgen die Imponderabilien. Hier findet der Dreisatz Anwendung: Die Nasen, die den Nasen nicht passen, die mir passen, passen mir nicht. Syllogismen, gewiss. Und weg damit!

Aber meine Vergnädigste Verehrteste! Erschrecken Sie sich bloß nicht über meine Ausdrucksweise. Sind ja nicht auf dem Maskenball. Andere Worte zu benutzen, wäre Verrat an diesen Menschen, die ich zu sehr schätze. Und auch Verrat an Ihnen, insofern, als Sie mit Bestimmtheit erklären werden, ich hätte »alle Zeit der Welt« oder aber eben das Gegenteil zugeben müssen. Kapiert? …

… Wie dem auch sei, hier hat sich zwischen Menschen, die eigentlich dafür gemacht scheinen, sich mit Inbrunst zu hassen, ein unwahrscheinlicher Zusammenhalt entwickelt. Was für eine Mischpoke, Kinder Kinder!

Da wäre Pépé, die Schwuchtel. Unglaublich! Eine Tunte, wie es krasser kaum geht. Er traut sich, vor der Eingangstür des gegenüberliegenden Hotels auf Kundenfang zu gehen. Auf Krücken, zahnlos, angemalt zum Davonlaufen, setzt er sich oft noch eine pissgelbe Perücke auf und streift sich einen Unterrock über, unter dem sein einziges Hosenbein und sein Holzbein, das den nackten Stumpf noch erkennen lässt, hervorlugen. Dieser menschliche Abschaum bezeichnet sich selbst als Hermaphroditen. Früher arbeitete er in einem Bordell in Le Havre, wo er die Mexikanerin genannt wurde. Heute haut er die Fritze übers Ohr, hauptsächlich die jungen ssler, die einer nach dem andern bei ihm antanzen – nicht allzu stolz, denn die Straße ist ihnen verboten. Überall sonst würde er verjagt werden, hier erträgt man ihn. Ich werde mich mein Leben lang fragen warum. Und meine eigene Überraschung darüber, dass mich in seiner Anwesenheit kein Ekel überfällt, erschreckt mich ein wenig.

Da wäre Léopoldie von den Antillen. Eine Nutte. Ein nettes Mädchen, das den Krieg über seinen Taxameter ausgeschaltet lässt. Grünspan passe einfach nicht zu ihrem Teint, sagt sie. Stattdessen verkauft sie Blumen, vor allem an uns, wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet.

Und Bizinque. Ein Gesicht mit breiten Wangenknochen, einen Zinken wie ein Furunkel, ein Säbelmaul und tiefliegende, sehr große, rotumrandete Augen, die an eine Dorade erinnern. Er ist Lumpensammler, aber eine Spürnase ersten Rangs, der treibt Ihnen sogar ein Grammophon in der Wüste auf. Und auch noch Riton, der Lude, der lebt in wilder Ehe mit Catherine, wegen ihrer kleinen Rente. Einmal, als er blau war und zudem vollkommen abgebrannt, weshalb er nicht weitersaufen konnte, verpasste er den Bälgern von Catherine eine gehörige Tracht Prügel. Und während die Blagen brüllten wie am Spieß, hörten die Nachbarn nicht, wie Riton die Flurtür in ihre Einzelteile zerlegte. Er machte daraus kleine Holzscheite, die er zack zack an Constant, den Kohlenhändler aus der Rue de Seine, verkloppte.

Die anderen Vögel sind es gar nicht wert, erwähnt zu werden. Aber über jeden von ihnen könnte man einen ganzen Roman verfassen.

Ich ertappe mich dabei, wie ich dies schreibe: »sind es gar nicht wert« … Und nach welchen Kriterien? Was für eine unangebrachte Überheblichkeit …

Nein, ich weiß, was es wirklich ist. Ich bin ihnen sympathisch, ich wirke harmlos und neige nicht dazu, ihnen wie Théophile Moralpredigten zu halten. Also wollen sie mir alle ihre Geschichten erzählen. Sie betteln um Zustimmung, Vergebung für ihre oft krummen Dinger, einen Hauch von Mitleid. Théophile hört ihnen wirklich zu. Er ist eine Art Heiliger. Ich habe nicht immer die Geduld dazu. Aber hier kommen die Kerle »von gegenüber«, mit denen meine Ganoven verkehren: Géga, der Händler für einfach alles. Zur Zeit Lumpengroßhändler. Schräges Lächeln, verzierter Hut, Pfeife und schöne Worte im Mund. Von Balzac. Ein Herz aus Gold. Aber man muss das Maul halten können. Da wäre Mössjö Mogniaud, derzeit Geschichtslehrer an einer Privatschule, wegen seiner wenig hakenkreuztauglichen Auffassungen von seinem hohen Posten bei der Ausländerpolizei der Tour Pointue verjagt. Da wäre Papa Bonnechose, RechtsanwaltDoktorderJuristerei, Trunkenbold, schmächtig und tattrig, in Begleitung von zwei oder drei lustigen Alten und so manches Mal von Henri Vergnolle, einem großen Kerl mit dicken Lippen, Arschitekt und Schoschialischt, der im Augenblick allerdings ausrangiert ist, einzig und allein deshalb, weil es nichts mehr zum Rangieren gibt, außer die Wagen der »Wehr-Heim«.1

Hier hat man sich mit drei Worten alles Wichtige gesagt. Man unterstützt sich, aber man schweigt. Das ist wunderbar. Ich habe die außergewöhnliche Geschichte dieser Mauersteine nachgezeichnet. Mir scheint, ich bin der einzige, der weiß, dass es die Steine sind, und alleine die Steine, die hier den Ton angeben.

Das Haus, das es nicht mehr gibt

Für die Rue de Bièvre gibt es Neuigkeiten. Henri Vergnolle hat seine guten Beziehungen behalten. Er war es, der uns davon erzählte.

In Lugny (Sâone-et-Loire) hat ein Winzer von siebenundzwanzig Jahren per Schreiben einer Kanzlei gerade erfahren, dass er der Alleinerbe seines Onkels – der alte Hubert – ist, der in der Haupt-sache »ein sich in Paris, in Nähe des Boulevard Saint-Germain befindliches Hotel« hinterlassen habe. Um dieses in Besitz nehmen zu können, müsse er Gebühren von beträchtlicher Höhe entrichten. Doch könne man sich, so der Brief, von dem ich eine Kopie vor Augen habe, »einig werden«.

Jeder kann nun seine Wette abgeben (sozusagen moralisch). Wir fragen uns, ob der junge Mann versuchen wird, sein »Gebäude« (!) zu verkaufen oder entscheidet, von der nicht-besetzten Zone aus einen Passierschein zu beantragen, um hierher zu kommen und es »selbst« zu bewirtschaften. Schon im Voraus lachen sich alle bei der Vorstellung halbkrank, was für eine Flappe er dann ziehen wird. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Auch Vergnolle lacht nur gequält. Seit diesem Abend kann ich ihn gut leiden.

Was geht hier eigentlich vor? Schon seit langem triezt mich Théophile Trigou und macht mich rasend. Er verdient seinen Lebensunterhalt – und gar nicht mal schlecht – damit, im Café »La Source« und im »d’Harcourt« Examenskandidaten, steinreichen Nieten, die mit ciceronischen Exegesen und verzwickten Übersetzungen kämpfen, Latein einzutrichtern. Auf eine etwas plumpe Frage antwortete er mir einmal: »Was solls? Dieses verdammte Viertel hat mir schöne Augen gemacht. Ich konnte einfach nicht widerstehn …« Also was. Hats mich auch erwischt?

Ich wache so eifersüchtig über »meine« Steine, dass ich alleine losziehe, um, besessen von was weiß ich für einem mineralischen Fieber, jeden einzelnen zu begutachten und herauszufinden, welcher von ihnen als erster meine Hoffnungen enttäuschen wird. Vor allem in der Rue de Bièvre schleiche ich nach Mitternacht, zwischen den Patrouillen, herum, und habe es vor allem auf das Haus des alten Hubert abgesehen, das endgültig von den Clochards besetzt wird. Mir ist die Vorstellung unerträglich, dass ein Fremder, ein Unbekannter, einer von weit her Rechte, mehr Rechte als ich, auf diese im Sterben liegende Hütte hat. Wenn dieser jemand ankommt, will ich der erste sein, der ihn, in vollem Bewusstsein der Sachlage, »empfängt«. Und je nachdem, wie er aussieht, wird es von meinem Willen abhängen, ob er für immer verstoßen oder aber sofort ein »Kind« des Viertels sein wird. Aufgenommen vom ersten Augenblick an, wenn ich es entscheide.

Ein kleines Stechen in der Herzgegend weckte mich. Ich war vorbereitet: Gegen sieben Uhr dreißig sollte der Eindringling hier in der Gegend ankommen. Er würde die Seine überqueren, »meine« Grenze überschreiten. Hastig zog ich mich an und eilte in die Rue de Bièvre. Ich hieß ihn aus der Ferne willkommen und tat so, als ob ich im sauren Morgen umherschlenderte. Von all meinen hochfliegenden Plänen ist nichts mehr übrig. Sie sind zwei, er und seine Frau. Das war nicht vorgesehen.

Jeder trug einen kleinen Koffer: Sie waren zu Fuß vom Bahnhof gekommen und hatten die großen Koffer wohl in der Gepäckaufbewahrung gelassen. Wie Maulwürfe aus dunklen Gängen tauchten die mit Säcken beladenen Lumpensammler auf. Das tanzende Morgenlicht spielte auf ihren zerfurchten Gesichtern, verwandelte die bärtigen Männer in Propheten. Die Kinder fingen mit ihrem Geplärre an. Aus einigen geöffneten Fenstern hingen, ganz gegen ihren Willen, Oberbetten zum Lüften, die beleidigt Federn weinten. Der Mann, ein Schreiben in der Hand, machte die Nummer 1a ausfindig. Er fuhr hoch. Seine Frau inspizierte den Quai, die Höhe der Dächer, sah den bereits torkelnden Clochards, die an ihr vorbeiwankten, frech ins Gesicht. Das Paar ging die Straße wieder hinauf bis zur Place Maubert, kam dann aber zurück. Der Mann wandte sich an Madame Gekochtes-Gemüse-Zum-Mitnehmen, die gerade das Sägemehl aus ihrem Laden in den Rinnstein kehrte. Sie mussten der Tatsache ins Auge sehen: Hier waren sie richtig.

Die Bestürzung des Mannes und die Gleichgültigkeit der Frau, nichts von all dem war mir entgangen. Ich kam mit Séverin und Théophile überein, dass wir die »Angelegenheit« aus der Nähe verfolgen und uns bemühen würden, schleunigst herauszufinden, in welchem Maß das Auftauchen dieser beiden neuen Gesichter auf unserem Terrain eine erfreuliche Bereicherung oder aber ein Grund zur Besorgnis war.

Ich habe einmal lange und aufmerksam zwei surrealistische Bilder betrachtet: Das eine zeigte eine auf einen Operationstisch gestellte Nähmaschine; das andere einen Stier, der in einen Konzertflügel stürzt.

Das aus seiner vertrauten Umgebung herausgerissene Ehepaar Valentin erweckt in mir den gleichen Eindruck dramatischer Absurdität.

Valentin ist einfach nicht dafür gemacht. Er zeigt solch einen Widerwillen, wenn er das zottelige und zerlumpte Volk bedienen muss, dass die Clochards ihn schnell als »verstockten Dickkopf« abgetan haben. Die Kunden könnten ihn ja verlassen und irgendwo anders ihr Gläschen schlürfen …? Kommt gar nicht in die Tüte. Diese Leute sind wie die Wanzen: Wenn sie einmal entschieden haben, über eine ganz spezielle Örtlichkeit herzufallen, dann muss der Herr dieses Hauses wohl oder übel kapitulieren und ihnen das Feld überlassen. So geht es auch Valentin. Er hat sich schließlich damit abgefunden, schon um vier Uhr dreißig morgens herunterzukommen und seinen abscheulichen Muckefuck zuzubereiten.

Mürrischen Gesichts geht er kaum auf die Reden seiner Kundschaft ein, die ihm, bereits zwischen acht und zehn Uhr morgens sturzbesoffen, die Ohren volljammert.