Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Historikerin Tinne Nachtigall

- Sprache: Deutsch

Ein Geburtstagsbesuch entwickelt sich für die Historikerin Ernestine »Tinne« Nachtigall zu einer mittleren Katastrophe: Ihr ehemaliger Professor, an Demenz erkrankt, schreit wirre Halbsätze und kritzelt ein Symbol auf ihren Arm. Kurz darauf ist er tot, eingesponnen von Seilen und erhängt an einer Kirchenmauer. Tinne und der Lokalreporter Elvis machen sich auf Spurensuche, und plötzlich sind sie mittendrin in einem Puzzle, das zu Napoleons Zeiten seinen Anfang nahm. Doch das Rätsel, das sie zu lösen versuchen, ist heute noch so tödlich wie vor 200 Jahren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 439

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Helge Weichmann

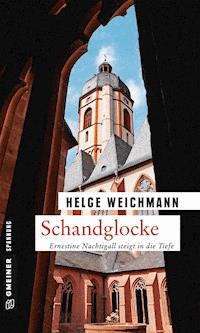

Schandglocke

Kriminalroman

Zum Buch

Gefährliches Puzzle Ein Besuch im Pflegeheim nimmt für die Historikerin Tinne Nachtigall eine unerwartete Wendung: Ihr ehemaliger Professor, inzwischen Demenzpatient, weiht sie in seine kruden Gedankengänge ein. Was hat es mit dem Schinderhannes und einem seltsamen Geschenk für Napoleon auf sich? Welche Rolle spielt ein Kellermeister aus kurfürstlichen Zeiten? Und warum soll sie gegen Windmühlen kämpfen? Zunächst tut Tinne seine Rätselworte als wirres Hirngespinst ab. Als der Professor aber aus dem Pflegeheim flieht und bald darauf ermordet wird, ahnt sie, dass mehr dahintersteckt. Gemeinsam mit dem Lokalreporter Elvis taucht sie in jene Epoche ein, in der Mainz zu Frankreich gehörte und Napoleon die Stadt in große Umbrüche stürzte. Dabei stoßen sie auf ein Vermächtnis, das bis zum heutigen Tag im Verborgenen liegt und für das jemand zu töten bereit ist. Doch von nun an sind auch Tinne und Elvis im Fadenkreuz …

Helge Weichmann wurde 1972 in der Pfalz geboren und ist seit 20 Jahren in Rheinhessen zu Hause. Während seines Studiums jobbte er als Musiker und Kameramann und bereiste zahlreiche Länder, bevor er sich als Filmemacher selbstständig machte. Seine Kreativität lebt er in vielen Bereichen aus: Er betreibt eine Medienagentur, arbeitet als Moderator, fotografiert, filmt, zeichnet und schreibt. Er ist begeisterter Hobbykoch, Weinliebhaber und Sammler von Vintage-Gitarren. Mit der chaotischen Historikerin Tinne Nachtigall und dem dicken Reporter Elvis hat Helge Weichmann zwei liebenswerte Figuren geschaffen, die ihre ungewöhnlichen Abenteuer mit viel Pfiff, Humor und Improvisationstalent meistern. »Schandglocke« ist der vierte Teil der Reihe.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Mörderjagd mit Elwetritsch (2020)

Schandflut (2019)

SOKO Ente (2019)

Schandfieber (2018)

Schwarze Sonne Roter Hahn (2017)

Schandkreuz (2016)

Schandgold (2014)

Schandgrab (2013)

Impressum

Copyrightvermerk: Abdruck des Covers DER SPIEGEL 27/1979 auf Seite 178 erscheint mit Genehmigung des SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG. Die Angaben beziehen sich auf die Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

2. Auflage 2020

Lektorat: Sven Lang

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © looky / clipdealer.com

ISBN 978-3-8392-5562-9

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ebenso sind die genannten Firmen, Institutionen, Universitäten, Museen und Forschungseinrichtungen fiktiv oder, falls real existierend, in fiktivem Zusammenhang genutzt.

Poesiealbum

Zitate

Venez mes frères, vite, je bois des étoiles!

Eilt herbei, meine Brüder, ich trinke die Sterne!

Dom Pérignon, um 1700

Auszug aus:

www.kinderquatsch.org/txtwsd/sammel/abzreime/

Ene mene Dillegraf,

zappel zappel wie de Aff,

wink dei’m Zwilling, witt, witt, witt,

der macht dann des Tänzche mit.

altes Kinderlied aus Bad Kreuznach

Sonntag, 20. November 1803

»Was kann ich für Euch tun, Vater?«

Fréderic, der wachhabende Soldat, schaute durch den Sehschlitz der Tür. Auf den Treppen stand ein Priester, eingehüllt in eine graue Kutte, ein Holzkreuz baumelte vor seiner Brust, sein Gesicht lag im Schatten der Kapuze. Die Hand, mit der der Mann gerade an die Pforte des Holzturms geklopft hatte, war noch erhoben. Ein Mönch vielleicht, so genau wusste Fréderic das nicht. Mit der Kirche hatten die französischen Soldaten nicht viel zu schaffen.

»Er hat nach Beistand gefragt. Vielleicht will er die Beichte ablegen.«

Er – es brauchte keine weitere Erklärung, wer damit gemeint war.

»Jetzt? Fast um Mitternacht?«

Der Priester zuckte mit den Schultern.

»Das Gewissen schläft nicht, mein Sohn. Der Gerichtsdiener hat es mir sagen lassen, kurz vor der Spätmesse, und nun bin ich hier.«

Das Französisch des Priesters klang unbeholfen und hatte den holprigen Akzent des Département du Mont-Tonnerre, des Donnersberg-Departements. Diese Bezeichnung fasste die linksrheinischen, französisch regierten Gebiete zusammen, deren Verwaltungshauptstadt Mayence war, Mainz. Die meisten Einwohner des Départements konnten sich inzwischen, nach fast zehn Jahren, einigermaßen verständlich auf Französisch ausdrücken, wenngleich auf den Straßen und in den Häusern weiterhin Deutsch gesprochen wurde. Nur in den höheren Kreisen hatte sich die langue française auch im privaten Gespräch durchgesetzt.

»Nun?«

Mit den Fingern umfasste der Priester das Holzkreuz vor seiner Brust, während er auf eine Antwort wartete. Fréderic war unschlüssig. Einerseits waren die Kirche und ihre Besitztümer unter französischem Einfluss immer weiter zurückgedrängt worden – Klöster wurden aufgelöst, Kirchen als Ställe und Lagerhäuser benutzt oder gleich ganz abgerissen. Andererseits war der Wunsch nach einer Beichte sicherlich nachvollziehbar angesichts des Urteils, das am heutigen Nachmittag über den Mann im Turm gefällt worden war.

Er öffnete die beiden eisernen Türriegel. Der Priester war größer als Fréderic, hielt sich aber gebückt, als laste das Gewicht der Welt auf seinen Schultern. Ein beachtlicher Bauch spannte die Kutte, sein Gesicht blieb im Schatten der Kapuze.

»Danke, mein Sohn. Möge Gott es dir vergelten.«

Gemeinsam traten die beiden Männer in den Wachraum. Fréderics Kamerad Marcel schnarchte dort vor sich hin, den roten Waffenrock aufgeknöpft, die Stiefel auf dem Boden, seine Füße mit löchrigen Socken auf einem Stuhl hochgelegt. Normalerweise wäre ein solches Verhalten in der französischen Armee undenkbar, Zucht und Ordnung galten als oberstes Prinzip. Doch die Nachtwachen im Turm, die Fréderic und Marcel nun schon seit mehr als zwei Wochen bestritten, hatten ihre Disziplin nach und nach aufgeweicht. Keine Menschenseele kam oder ging, es gab keinen Appell, kein Vorgesetzter ließ sich blicken. War es da nicht mehr als menschlich, wenn irgendwann die unbequemen Stiefel ausgezogen wurden und die Augen zufielen?

Angesichts des priesterlichen Besuchs war Fréderic die Szene nun allerdings unangenehm. Er zischte einen halben Satz, worauf Marcel hochschrak. Schnell waren der Rock gerichtet und die Stiefel wieder an den Füßen, er straffte sich. Seine Brauen schoben sich zusammen, als wolle er den etwas peinlichen Auftritt ausmerzen.

»Permis de visite? Besuchserlaubnis?«

Statt einer Antwort griff der Priester erneut an sein Holzkreuz, ohne den Blick zu heben. Fréderic schaute zwischen den beiden hin und her. Sicher, Marcel hatte recht – ohne ein vom Untersuchungsrichter abgezeichnetes Papier durfte niemand nach oben zu den Zellen gehen. Dieses Reglement war immer streng beachtet worden, sogar der Wachdienst, der den Angeklagten zum Schloss in den Gerichtssaal gebracht hatte, war täglich aufs Neue mit einer Permis ausgestattet gewesen. Aber mitten in der Nacht beim Beichtbesuch eines Priesters? Der Mann Gottes würde wohl kaum die Gitterstäbe herausreißen und mit dem Gefangenen davonflattern wie ein Vögelchen. Fréderic nahm Marcel zur Seite und tuschelte. Zögernd nickte sein Kamerad.

»Enfin, Ihr habt 20 Minuten, Vater. Das muss genügen«, sagte Marcel bestimmt und merkte, dass er seinen Waffenrock falsch zugeknöpft hatte. Mit möglichst viel Würde fing er an, die Knopfreihe neu zu ordnen.

Der Priester folgte Fréderic aus der Wachstube ins Treppenhaus. Der Holzturm, der am Rand von Mayence in der Nähe des Rheins lag, war als Teil der alten Stadtmauer erbaut worden und gehörte ursprünglich zum gleichnamigen Tor, dem Holztor. Früher war das Bauwerk ein reiner Wachturm gewesen, dann hatte man in seinem oberen Teil Zellen eingerichtet und sie als Gefängnis genutzt. Mit der Umstrukturierung des Rechtssystems errichteten die Franzosen dann allerdings ein neues, größeres Gefängnis im Gewölbe des Kurfürstlichen Schlosses, das strategisch günstig lag und einen direkten Zugang zum dortigen Gerichtssaal erlaubte. Die Tatsache, dass der Holzturm nun doch wieder einen Gefangenen beherbergte, war einzig dessen Prominenz zu verdanken. Der Mann war eine regelrechte Berühmtheit, jeden Tag wurden neue Besuchsanfragen gestellt – von Rechtsgelehrten und Anwälten, aber auch von Dichtern, Malern und Schriftstellern. Sie alle waren fasziniert von den Geschichten, die man sich über den Mann erzählte, und jeder wollte ihm einmal persönlich gegenüberstehen. Also entschied Jeanbon de Saint André, der Präfekt des Donnersberg-Departements, diese Situation auszunutzen und das neue französische Rechtssystem ins beste Licht zu rücken. Statt in dunkle Gefängniskatakomben wurden die Besucher deshalb in den Holzturm geführt, wo sie sich mit eigenen Augen überzeugen konnten, dass der Gefangene angemessen untergebracht war und sogar den Ausblick über das Dächermeer der Stadt genießen konnte.

Fréderic und der Priester passierten die Waffenkammer und erreichten die Steinstufen, die steil nach oben führten. Bald schon keuchte der dicke Priester, sein Holzkreuz pendelte hin und her. Im oberen Stockwerk befand sich ein Vorraum mit vier Gittertüren, die Zellen dahinter waren leer bis auf eine. An der Wand des Vorraums flackerte eine Petroleumlampe und warf ihren unruhigen Schein auf eine Gestalt, die reglos auf ihrer Pritsche lag. Ein kleines Fenster ließ das Mondlicht herein und malte einen hellen Streifen auf den Mann.

Mit dem Fuß trat Fréderic gegen die Gittertür, der misstönende Laut ließ den Priester zusammenfahren.

»Aufwachen, na los. Der liebe Gott kommt dich besuchen.« Er lachte meckernd.

Der Mann auf der Liege rührte sich nicht. Wieder trat Fréderic gegen die Tür. Der Priester wartete, bis das grelle Geräusch verklungen war, dann erhob er die Stimme. Auf Deutsch sagte er: »Ich bin der, nach dem du verlangt hast, Johann. Wir haben viel zu reden.«

Die fremde Stimme ließ den Mann aufmerksam werden. Langsam setzte er sich, seine Füße scharrten auf dem Boden. Das Mondlicht zeigte ein junges Gesicht, weiche Züge, ein fliehendes Kinn, eine hohe Stirn. Die Haare waren nackenlang und nach hinten gestrichen, die Augen schwarz, als hätten sie zu viel gesehen. Johannes Bückler, den man den Schinderhannes nannte, blieb stumm, nur sein Blick zuckte umher.

Der französische Soldat machte eine ungeduldige Handbewegung.

»Alors! Fangt an!«

»Die Beichte ist etwas Privates, mein Sohn«, sagte der Priester, nun wieder auf Französisch. Mit einer sanften Handbewegung, die nicht recht zu seinem massigen Körper passen wollte, deutete er zur Treppe. Fréderic zauderte, dann schnaufte er und wandte sich zum Gehen.

»20 Minuten. Nutzt die Zeit, Vater, er hat genug Sünden zu beichten.«

Als der Soldat verschwunden war und seine Stiefel auf den Steintreppen verhallten, wurde die Stille drückend. Es war Bückler, der schließlich das Schweigen brach, seine Lippen bewegten sich kaum dabei.

»Ich habe nicht nach einem Pfaffen rufen lassen. Wer seid Ihr und was wollt Ihr?«

»Morgen bringen sie dich aufs Schafott, Johann. Das Urteil ist gesprochen, in diesem Augenblick wetzt der Henker das Beil der Guillotine.« Die Worte des Priesters kamen ohne jede Emotion. »Ich bin hier, um dir ein Geschäft vorzuschlagen. Ein Geschäft, bei dem du nur gewinnen kannst.«

Schweigen war die Antwort, Bückler saß im Mondlicht, regungslos wie eine Statue aus Stein.

»Ich biete dir nicht mehr und nicht weniger als dein Leben, Johann. Du kannst als freier Mann irgendwo neu anfangen, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land.«

Die Sekunden verstrichen, bis der Schinderhannes den Kopf eine Winzigkeit schräg legte. Seine Augen suchten das Gesicht unter der Kapuze, doch sie fanden nur Schatten.

»Was ist der Preis? Was muss ich dafür tun?«

»Das, was du am besten kannst.«

Ein fast lautloses Lachen kam aus Bücklers Kehle. Es war mehr ein Hauchen, das in ein Husten überging und nicht gesund klang.

»Ich kann nichts. Nichts außer rauben und stehlen.«

Nun endlich schob der andere seine Kapuze nach hinten. Die Augen des Schinderhannes wurden groß, als er den Mann erkannte, der in der Kutte steckte. Es war kein Priester, o nein. Es war jemand, dessen Blick während des Prozesses oft den seinen getroffen hatte. Ein Mann, der hier in Mainz die Fäden in der Hand hielt. Der Mann beugte sich nach vorn, umfasste das Gitter und näherte sich dem Gesicht von Bückler.

»Rauben und stehlen? Genau darum geht es. Du sollst etwas für mich stehlen, Johann, und dafür gebe ich dir dein Leben zurück.«

Am nächsten Morgen bemühte sich die Sonne vergeblich, den grauen Novembernebel zu durchdringen. Vom Rhein zogen feuchte Schwaden herbei, machten die Farben stumpf und dämpften die Geräusche. Eine unüberschaubare Menschenmenge hatte sich versammelt, dicht gedrängt standen die Bewohner und säumten die Uferstraße zum Neutor wie Kieselsteine. Auch die Strecke zur Stadt war belagert, jeder Meter, den die Wagen mit den Verurteilten passieren würden. Heute war der Tag, an dem die Verbrecherbande aus dem Hunsrück ihre gerechte Strafe empfangen würde.

Gegen Mittag setzten Trommeln ein, der Ruf ging von Mund zu Mund: »Es geht los, die Wagen haben das Gefängnis beim Schloss verlassen!« Langsam rollte der Zug die Uferstraße entlang, ein Kommando Gendarmen an der Spitze, gefolgt von einer Abteilung Infanterie. Fünf Leiterwagen wurden von Pferden gezogen, darauf saßen die Verurteilten in roten und weißen Leinenhemden. Die Trommler und ein berittenes Corps schlossen die Reihe. Die Gefangenen hatten die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, einige hielten die Köpfe gesenkt, andere schauten trotzig in die Menge.

Die Umstehenden reckten sich, jeder wollte einen Blick auf die Wagen erhaschen. Wo war er denn, der Schinderhannes? Da, im ersten Wagen, das musste er sein! Zwar kannte kaum jemand Johannes Bückler von Angesicht zu Angesicht, doch man hatte den Mann ganz nach vorne gesetzt, mit Abstand zu den anderen. Der Platz eines Hauptmanns. Eines Räuberhauptmanns.

Legenden und Halbwahrheiten flogen zwischen den Menschen umher. Ein Raufbold wäre er, unerschrocken, schnell mit den Fäusten und noch schneller mit dem Messer. Lange Jahre hatten er und seine Bande ihr Unwesen getrieben im Hunsrück und auch im Soonwald, jeder Reisende musste um sein Hab und Gut fürchten, mehr noch, um sein nacktes Leben. Doch andererseits, hieß es, hätte der Schinderhannes nur von den Reichen genommen, nie von den Armen. Es gab Geschichten, wie er dem geizigen Krämer den Beutel geschnitten hatte und das Geld später unter den Bauern verteilte. Oder der Pferdehändler, der einer Witwe ihr letztes Pferd für einen lächerlichen Preis abkaufte und sich ins Fäustchen lachte. Später aber, da lachte er nicht mehr, als er im Wald dem Hannes gegenüberstand. Dieser raubte Geld und Pferd und brachte beides zur Witwe zurück, jaja, aus solchem Holz war er geschnitzt, der Schinderhannes, das erzählten sich die Leute.

Der Zug erreichte die Freifläche jenseits des Neutors. Dort hatte sich bis vor zehn Jahren das Lustschloss Favorite samt gepflegter Gartenanlage befunden, doch beide waren während der Belagerung von Mainz zerstört worden. Nun ragte auf dem weiten, abschüssigen Areal eine rot angestrichene Guillotine in die Höhe. Die Soldaten, die die Menge auf Distanz halten sollten, hatten kaum etwas zu tun. Eine seltsame Scheu umfing die Menschen, wie von selbst hielten sie Abstand zum Schafott.

Ansgar Nikolaus Becker, der seit zwölf Jahren das Amt des Friedensrichters in Kirn bekleidete, war eigens zur Urteilsverkündung und Hinrichtung nach Mainz gereist. Einige Taten der sogenannten Schinderhannesbande waren in seinem Bezirk verübt worden, er selbst hatte drei berittene Exkurse geleitet, um das Gesindel im Wald aufzuspüren. Vergebens. Die Räuber kannten die unwegsamen Höhenzüge des Hunsrücks wie ihre Westentaschen und waren der Obrigkeit stets einen Schritt voraus. Einzig in kalter Lagerfeuerasche hatte Ansgar stochern können und in den Knochenresten, die vom letzten Mahl der Bande übriggeblieben waren.

Deshalb war es für den Richter eine Frage der Ehre gewesen, bei der Aburteilung dieser Lumpen dabei zu sein. Die öffentlichen Plätze im Gerichtssaal waren zwar verlost worden, weil es viel zu viele Interessenten gegeben hatte, doch mit Hinweis auf seine juristische Tätigkeit hatte Ansgar eine Permission erlangen können. So war er keinen Steinwurf entfernt gewesen, als der Vorsitzende Richter Georg Friedrich von Rebmann das Urteil über Johannes Bückler, genannt Schinderhannes, gesprochen hatte: Tod durch die Guillotine.

»Kein Muskel hat sich in seinem Gesicht gerührt, gell, kein Muskel!«, berichtete er seinem Nebenmann, einem Mainzer Bäckergesellen, der die Hinrichtung als Spektakel ansah und aus Sensationslust gekommen war. »Wie eine Maske, bleich, als wär er in seinem Inneren längst schon tot!«

Die Geschehnisse beim Schafott zogen Ansgars Aufmerksamkeit auf sich. Er passte gut auf, denn im Nachhinein wollte er einen Bericht für das Kirner Gerichtsbuch verfassen. Eben war der erste Wagen zum Halten gekommen, die Trommeln verstummten, die plötzliche Ruhe ließ die Pferde der berittenen Garde unruhig werden. Eine einsame Glocke war zu hören, ihr Ton kam von fern und klang verloren. Die Schandglocke, so nannten sie die Menschen, sie hing im Turm von St. Stephan und war die einzige, die bei Hinrichtungen geläutet wurde. Ein Offizier mit weißer Schärpe trat an den Wagen heran und griff einen der Gefangenen am Arm. Die Menge tuschelte – dem Schinderhannes ging es zuerst an den Kragen!

»So ist’s recht, der Hauptmann macht den Anfang.« Ansgar knuffte seinen Nachbarn und stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können. »Der Erste beim Stehlen ist auch der Erste beim Sterben!«

Der Offizier führte den Mann die Stufen zur Guillotine hoch. Der Gefangene trat an die roten Balken mit dem geschliffenen Fallbeil heran, neben denen bereits der Henker wartete.

»Wie man sich täuschen kann, gell, im Gerichtssaal hat er viel kleiner ausgesehen, der Hannes«, meinte Ansgar. Er kniff die Augen zusammen, um das Gesicht des Verurteilten besser zu erkennen. »Sie haben ihm auch die Haare geschnitten, so wie’s ausschaut. Und ihn ordentlich gekämmt. Das war mal nötig. Und Farbe hat er gekriegt, gell, jetzt, wo’s ans Sterben geht, da ist er nicht mehr so bleich.«

Der Mann neben der Guillotine schaute in die gaffende Menge, sein Atem ging schnell, selbst auf die Entfernung konnte Ansgar den bebenden Brustkasten sehen. Ohne weitere Verzögerung packte der Henker zu, zwang ihn bäuchlings auf ein Brett hinter der Guillotine und schnallte ihn mit Lederriemen fest. Die Trommeln setzten wieder ein, ihr Rhythmus klang wie ein Herzschlag. Die Menge hielt den Atem an, das Brett wurde nach vorn geschoben, der Kopf des Verurteilten erschien zwischen den Balken. Die Trommelschläge wurden schneller, ihr dumpfes Brausen fuhr Ansgar in den Bauch und ließ seinen Körper vibrieren.

»Jetzt, Hannes, jetzt kommt dein Ende!«, rief er, Begeisterung und Abscheu erfüllten ihn gleichermaßen. Die Trommeln wirbelten, dann stoppten sie plötzlich. Kein Laut war zu hören, die Menge war wie eingefroren. Mit einem fast unhörbaren Klicken löste sich die Haltevorrichtung, das zentnerschwere Fallbeil raste abwärts, einen Wimpernschlag später knallte es unten auf. Der trockene Laut hallte über den Platz.

Der Kopf des Gefangenen kippte nach vorne in einen Korb, der Henker warf sofort ein Tuch darüber. Das Fallbeil hielt den Blutfluss aus dem Rumpf zurück, erst, als der Henker das Brett zurückschob, schossen die roten Ströme hervor und ließen das Holz der Guillotine glänzen.

Die Menge erwachte aus ihrer Starre, auch Ansgar merkte, dass er die Luft angehalten hatte. Der Strolch hatte seine gerechte Strafe erhalten, keine Frage, nun hatten auch er und seine Leute im fernen Kirn ihre Genugtuung erfahren. Mit gerecktem Hals spähte er zu einer gepolsterten Bankreihe auf der rheinabgewandten Seite des Richtplatzes. Dort verfolgten die Honoratioren das Geschehen, er erkannte Richter von Rebmann, Untersuchungsrichter Johann Wilhelm Wernher, den Öffentlichen Ankläger Anton Keil, mehrere Advokaten und als Vertreter der Stadt den Präfekten Jeanbon de St. André und den Bürgermeister Franz Konrad Macké. Eigentlich hätte Ansgar erwartet, dass sich die Herren voller Zufriedenheit die Hände schüttelten, schließlich waren Verhaftung und Verurteilung der Räuberbande ein Musterstück des französischen Rechtssystems gewesen. Stattdessen wirkten ihre Gesichter wie eingefroren, der Präfekt schien sogar die Fäuste zu ballen.

Als Friedensrichter besaß Ansgar eine gute Menschenkenntnis, er spürte, dass hier etwas nicht in Ordnung war.

»Was ist los, Ihr hohen Herren?«, murmelte er halblaut, »Ihr seht aus, als hättet Ihr gerade den falschen Mann geköpft.«

Er schmunzelte über seinen eigenen Gedanken, während die Trommeln wieder einsetzten und der Offizier den nächsten Delinquenten nach oben führte.

Montag, 2. Juli 1979

260 Kilometer über der Erdoberfläche (Thermosphäre)

Die Luft in den oberen Atmosphärenschichten war dünn, die Konzentration von Sauerstoff und Kohlendioxid kaum messbar. Die wenigen gasförmigen Teilchen reichten aber, um dem heranrasenden Giganten einen spürbaren Widerstand zu bieten. Mit mehr als sieben Kilometern pro Sekunde trafen die Flächen aus Stahl und Glas gegen die dünne Luft, Reibung setzte ein und wurde stärker, schließlich kumulierte der Druck in gewaltigen Torsionskräften. Das obere Sonnensegel hielt den Verwirbelungen nicht stand, es wurde aus seiner Halterung gebogen, brach ab und riss die Steuermotoren mit sich. Servos, Stellschrauben und Getriebestangen schwebten einen Augenblick um das Weltraumlabor wie kleine Fische neben einem Wal, bevor sie gepackt und davongeschleudert wurden.

Sechs Jahre vorher, 1973, war Skylab als modernster Außenposten der Menschheit ins All gebracht worden, eine kolossale Metallröhre, 77 Tonnen schwer und so hoch wie ein zwölfstöckiges Gebäude. NASA-Astronauten absolvierten darin wissenschaftliche Versuchsreihen, dokumentierten die Aktivität der Sonnenflecken und betrachteten im Wohnmodul die blau-weiße Murmel unter sich, die in atemberaubender Schönheit auf ihrem schwarzen Mantel aus Samt lag.

Doch schon nach einem Jahr fiel die Entscheidung, Skylab stillzulegen. Zum einen erwies sich die Technik als störanfällig, zum anderen nahmen die Space Shuttles auf dem Reißbrett Gestalt an. Die wiederverwendbaren Raumgleiter waren das neue Vorzeigeprojekt der NASA, eine immobile und geldverschlingende Forschungsstation passte nicht mehr in dieses Konzept.

Die letzte Crew verließ Skylab im Februar 1974. Die Station verwaiste, ihre Kondensatoren verloren an Spannung, die Batterien entluden sich, die Relais gaben keine Impulse mehr weiter. Die gewaltige Maschine fiel in einen Dämmerschlaf, ihre Kreise im Nirgendwo generierten nur noch automatisierte Meldepunkte, von denen niemand Notiz nahm … bis diese Punkte drei Jahre später von ihrem üblichen Schema abwichen. Die Sonnenflecken, deren Beobachtung eine der Aufgaben des Labors gewesen war, erwiesen sich nun als dessen Nemesis: Die Eruptionen sorgten dafür, dass die äußersten Schichten der Erdatmosphäre verwirbelten und die Station abbremsten. Diese Veränderung war minimal, doch sie genügte, um die Umlaufbahn zu verändern und den Koloss auf eine Abwärtsspirale zu schicken.

Bei der NASA schrillten die Alarmglocken, auf einmal war Skylab wieder auf der Agenda. Denn 77 Tonnen Metall, die auf die Erdoberfläche zurasten, ließen Wissenschaftler und Politiker gleichermaßen unruhig werden. Berechnungen zeigten zwar, dass ein Großteil der Masse in der Atmosphäre verglühen würde. Die Überbleibsel wären aber noch immer groß genug, um beim Einschlag auf der Erde verheerende Schäden anzurichten.

Im Frühjahr 1978 wurde ein Aktionsplan aufgestellt, um das Weltraumlabor wieder unter Kontrolle zu bringen. Doch nun rächte sich das jahrelange Desinteresse am Schicksal der Station: Die dazugehörigen Handbücher, zahllose Aktenmeter an technischen Protokollen, schlummerten in den Archiven und mussten erst wiedergefunden werden. Und die Ingenieure, die Skylab entworfen und gebaut hatten, waren längst in anderen Projekten eingesetzt oder bereits im Ruhestand. In aller Eile trommelte die NASA das Kernteam wieder zusammen und brachte die Männer auf die Bermudas. Dort befand sich die Bodenstation, die als einziger Sender der Welt noch mit Skylab in Kontakt treten konnte. Die Ingenieure arbeiteten Tag und Nacht, um die marode Technik weit über ihren Köpfen zum Leben zu erwecken. Es gelang ihnen, eines der Sonnensegel neu zu positionieren, die Grundversorgung der Station zu aktivieren und den letzten Brennstoff in einer der Steuerdüsen zu zünden. Dadurch veränderte sich die Rotation von Skylab, nun sollte das Labor in die Weiten des Alls treiben. Der betagte Riese widersetzte sich jedoch allen Plänen. Der neue Drall änderte zwar die Umlaufbahn, allerdings nicht stark genug – Skylab setzte seinen Kurs auf die Erde langsam, aber unaufhaltsam fort. Weitere, geradezu groteske Vorschläge wurden ausgearbeitet: Eine Atomrakete sollte die Station pulverisieren, mit riesigen Sonnenreflektoren wollte man Skylab verglühen lassen. Doch keine Idee war auch nur ansatzweise praktikabel, und die Zeit drängte. Mit jedem neuen Tag rückte das Labor näher an die Erde heran, ein menschgemachtes Damoklesschwert in 250 Kilometern Höhe.

Die amerikanische Regierung sah sich gezwungen, die Weltöffentlichkeit zu informieren. Obwohl die veröffentlichten Berichte vage und eher optimistisch formuliert waren, brach Panik aus. Staatsoberhäupter bombardierten Präsident Carter mit diplomatischen Noten, Physiker wollten sämtliche Details erfahren, die Bevölkerung reagierte mit Hamsterkäufen. In den USA wurden 1,5 Millionen Dollar für ein Sofortprogramm bewilligt, ein Notfallteam aus Ärzten und Wissenschaftlern stand bereit, alle waren geimpft und mit internationalen Visa versehen. Die Augen der Welt richteten sich auf den Himmel.

Doch Skylab ließ sich nicht in die Karten schauen und fing an zu trudeln. Das machte eine Berechnung seiner Flugbahn so gut wie unmöglich. Mit jedem Umlauf sank es 90 Meter tiefer, bald schon war der helle Punkt am Nachthimmel mit bloßem Auge zu erkennen wie ein unheilvoller Komet. Die Rechner bei der NASA liefen heiß, die Ergebnisse blieben dürftig. Alles, was man mit Sicherheit sagen konnte, war, dass Skylab irgendwann im Juli 1979 auf die Erde stürzen würde. Auch der Ort des Einschlags war schwer zu prognostizieren – alle Regionen zwischen 50 Grad nördlicher und südlicher Breite lagen im Bereich der Umlaufbahn. Die NASA wurde nicht müde zu betonen, dass drei Viertel dieses Gebiets Ozeanfläche oder unbewohntes Land waren. Doch im Gefahrengebiet lagen auch zahlreiche Millionenstädte, und es war klar, dass die tonnenschweren Reste der Station mit einer Geschwindigkeit von 500 Stundenkilometern aufschlagen würden.

Deutschlands Süden war von der Warnung betroffen. In Bonn trat der Stab für besondere Lagen zusammen und betrieb Krisenmanagement. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft in Werthhoven hielt ihre Radarschirme himmelwärts gerichtet, die Technische Universität Braunschweig wertete die Daten aus. Sämtliche Regionen in Skylabs Korridor kamen auf die rote Liste: Baden-Württemberg, Bayern, das Saarland sowie Teile von Rheinland-Pfalz und Hessen. Der Bevölkerung wurde geraten, gewissenhaft Radio zu hören, doch vielen Bürgern war das nicht genug: Keller wurden in improvisierte Schutzbunker verwandelt, Urlaubsreisen in sichere Länder standen hoch im Kurs, die hessische CDU plädierte sogar dafür, schulfrei zu geben und die Kinder in unterirdischen Räumen in Sicherheit zu bringen. Angst ging um, das Ding am Himmel ließ die Menschen nicht mehr ruhig schlafen.

Während in der Thermosphäre das Weltraumlabor weiter auf die Erde zuraste und das zweite Sonnensegel abgerissen wurde, saß 220 Kilometer tiefer ein Mann in seinem Arbeitszimmer. Im Mainzer Ortsteil Bretzenheim war längst schon die Nachtruhe eingekehrt, die Albanusstraße lag da wie ausgestorben, doch der Mann hatte alle Lichter im Zimmer angeknipst. Um ihn herum standen Bücherregale bis zur Decke, auf dem Tisch stapelten sich Blätter, handschriftliche Notizen und kolorierte Zeichnungen. Seine Hand zitterte, während er in einem Magazin einen Artikel las. Immer wieder schlug er das Heft zu und betrachtete das Titelbild, als hoffte er, es würde auf geheimnisvolle Weise verschwinden.

Der Mann überflog die Worte des Artikels nochmals, obwohl er sie in der letzten halben Stunde schon dreimal gelesen hatte. Mit einem Ruck richtete er sich auf.

Jetzt war die Zeit zum Handeln gekommen.

Montag, 2. Mai 2016

Der Kuchen in Tinnes Hand rutschte in seiner transparenten Plastikbox hin und her, am Rand quollen Apfelscheiben heraus, die Glasur machte sich selbstständig. Sie verkniff sich einen undamenhaften Fluch, hielt die Box möglichst waagrecht und nahm sich vor, ihre beiden Mitbewohner Bertie und Axl demnächst auf den Mond zu schießen. Tinnes Backbegabung hielt sich sehr in Grenzen, meist erinnerten ihre Kuchenversuche an Quallentiere. Heute war ihr endlich einmal ein Apfelkuchen geglückt, der appetitlich aussah und seine Form auch außerhalb des Ofens behielt. Sie hatte sich gefreut, denn der Kuchen sollte ein Geschenk sein.

Ein kapitaler Fehler war es dann allerdings gewesen, das Backwerk zum Auskühlen auf die Küchenanrichte zu stellen – unbewacht. Kurz darauf kamen Bertie und Axl nach Hause, waren beeindruckt von Tinnes Backkunst und machten sich über den Kuchen her, frei nach dem Motto: Was in der Gemeinschaftsküche steht, ist auch für die Gemeinschaft da. Tinne hätte sie erwürgen können, als sie vor den Überresten des Kuchens stand und die Männer sich die letzten Krümel aus dem Mundwinkel wischten. Nach einem Donnerwetter machten sich die beiden eilig ans Apfelschälen, Tinne fabrizierte in Rekordzeit einen neuen Teig und heizte den Ofen vor, doch sie hatte ihr Backglück überstrapaziert. Kuchen Nummer zwei entpuppte sich als bröseliger Batzen, den sie mit Blick auf die Uhr auch noch warm in die Box schieben und auf dem Fahrrad mitnehmen musste. Tolles Mitbringsel, ganz weit vorne!

Sie schloss das Fahrrad ab, balancierte den Kuchen aus und trat auf ein altehrwürdiges Gebäude zu. Hinter den Sandsteinmauern erhob sich der Gonsenheimer Wald, passend dazu trug das Pflegeheim den klangvollen Namen Residenz am Wald. Geharkter Kies knirschte unter Tinnes Füßen, die Buchsbäume waren gestutzt, auf den Bänken saßen ältliche Herrschaften und hatten ihre Rollatoren daneben geparkt. Die Residenz am Wald war beileibe kein preiswertes Pflegeheim, das verrieten die schicken Kleider und die sorgfältig arrangierten Frisuren. Das Ambiente passte zu dem Mann, den Tinne besuchen wollte.

»Guten Tag, was darf ich für Sie tun?«

Der Eingangsbereich hätte einem Sternehotel zu Ehre gereicht: Rezeption mit Empfangsdame in gedämpft gelbem Kostüm.

»Ich würde gerne einen Ihrer, eh …« Tinne stockte. Patienten schien ihr als Begriff nicht sehr passend angesichts des edlen Ambientes. »… einen Ihrer Bewohner besuchen.«

Das Lächeln der Dame war wie gemeißelt.

»Zu welchem unserer Gäste möchten Sie, wenn ich fragen darf?«

Aha, Gäste.

»Zu Professor Aarsiegel, Gerold Aarsiegel.«

»Und Ihr Name, bitte?« Sie rückte eine Tastatur zurecht.

»Nachtigall. Ernestine Nachtigall.«

Die Tasten klackerten, die Mundwinkel gingen ein paar Millimeter nach unten.

»Sie sind noch nicht bei uns gewesen, Frau Nachtigall.«

Was wohl eine Frage sein sollte, klang wie ein Vorwurf. Stumm schüttelte Tinne den Kopf. Es würde sie nicht wundern, wenn sie gleich ihre Versicherungskarte vorzeigen müsste wie in einer Arztpraxis. Als hätte die Empfangsdame ihre Gedanken gelesen, knipste sie wieder ihr Standardlächeln an.

»Die meisten Besucher kommen regelmäßig. Familienmitglieder, Freunde, Lebenspartner. Bei neuen Gesichtern fragen wir nach, schon alleine wegen der Sicherheit unserer Gäste.«

Nach einem mitleidigen Blick auf Tinnes Kuchenbox deutete sie zu einer geschwungenen Treppe.

»Herr Professor Aarsiegel wohnt in Zimmer 114, erster Stock, im Flur rechts, dann noch mal rechts.«

Tinne trabte davon. Die Treppe hatte schlossähnliche Ausmaße, daneben befand sich ein gläserner Fahrstuhl. Die gedämpfte gelbe Farbe, die ihr bereits beim Kostüm der Empfangsdame aufgefallen war und die sie spontan mit Senf assoziierte, fand sich im Flur wieder. Teppich, Blumenvasen, Hinweisschilder, alles Senf. Wahrscheinlich war ein überbezahlter Innenarchitekt der Meinung gewesen, die Senfschattierungen würden positive Energie ausstrahlen und den Patienten, nein, den Gästen neue Lebenskraft schenken. Tinne fragte sich, was wohl Professor Aarsiegel von der Senfsammlung hielt. Unter Garantie traf diese Farbgestaltung nicht seinen Geschmack.

Zu Universitätszeiten war er stets tadellos gekleidet gewesen, fuhr ein Mercedes-Cabrio und hatte für seine Armbanduhr wahrscheinlich mehr bezahlt, als Tinne heute in einem halben Jahr verdiente. Damals stufte sie ihn spontan als Snob ein und wartete förmlich darauf, dass er sich mit professoralem Dünkel unbeliebt machen würde. Bald schon musste sie ihre Meinung ändern – Aarsiegel erwies sich als kompetenter und liebenswürdiger Dozent, dem das Wohl seiner Studenten am Herzen lag. Sein Fachgebiet war Neuere und Neueste Geschichte, ein Bereich, auf den Tinne sich im Hauptstudium spezialisierte. Im Laufe der folgenden Semester bildete sich ein kleiner Kreis um den Professor, zu dem auch Tinne gehörte. Es wurde über Fachliches diskutiert, aber auch tüchtig dem Wein zugesprochen, und mehr als einmal holte er die gesamte Clique in sein Haus, um gemeinsam zu grillen. Rückblickend war das für Tinne die schönste Zeit des Studiums gewesen, fachlich herausfordernd, menschlich harmonisch und herrlich verrückt. Mit den Beinen auf dem Boden und dem Kopf in den Wolken.

Tinne schaute den Flur entlang. Die Türen – selbstredend senffarben – trugen aufsteigende Nummern, 124, 125, 126, sie musste die 114 verpasst haben. Sicher war sie irgendwo falsch abgebogen. Das war eine ihrer Spezialitäten, sie hatte den Orientierungssinn eines Wattwurms und schaffte es immer wieder, selbst auf bekannten Pfaden kreative Umwege zu erfinden. Es kam in schöner Regelmäßigkeit vor, dass sie in Mainz – nach 16 Jahren! – eine Abkürzung nehmen wollte und sich in Straßen wiederfand, die sie in ihrem Leben noch nicht gesehen hatte.

Vor sich sah sie einen Pfleger, der einen Wagen mit Bettwäsche schob. Innerlich korrigierte sie sich, wahrscheinlich wurden die Pfleger hier Gästebetreuer oder Seniorenanimateure genannt. Oder Best Ager Guides.

»Hallo, ’tschuldigung, ich suche Zimmer 114, Professor Aarsiegel.«

»Da müssen Sie ein Stück zurück. Sehen Sie das grüne Fluchtweg-Schild? Dort rechts in den anderen Flur. Kommen Sie, ich bringe Sie hin.« Der Pfleger trug einen Kinnbart, der ihm nicht stand und sein breites Gesicht noch breiter aussehen ließ. Ein Ansteckschild verriet seinen Namen: Cedric. Sein Blick fiel auf Tinnes Kuchenbox. Innerlich machte sie sich bereits auf einen lästerlichen Kommentar gefasst. Doch sein Lächeln sah ehrlich aus.

»Da wird sich der Professor aber freuen. Ich glaube, Sie sind der erste Besuch, den er zu seinem Geburtstag kriegt. Er ist allerdings nicht so gut drauf heute, hat noch kein Wort gesagt. Aber vielleicht haben Sie ja Glück, und er erkennt Sie.«

Tinne merkte, wie sie innerlich verkrampfte. Sie wusste, dass Aarsiegel wegen seiner Demenzerkrankung im Heim war. Ihr Chef, Professor Raffael, hatte seinen ehemaligen Kollegen einige Male besucht und berichtet, der alte Herr sei etwas zerstreut und würde ab und zu die Erinnerungen durcheinanderwürfeln, wäre aber ansonsten guter Dinge. Sein letzter Besuch war allerdings schon fast ein Jahr her. Sie folgte Cedric, der den Flur entlanglief. Die Räder seines Wagens quietschten.

»Ist er … nicht so gut in Form?«

»In den letzten Monaten hat er ziemlich abgebaut. Er kriegt kaum noch etwas mit, spricht wenig, und wenn er redet, dann über Dinge, die lange her sind. Der Professor lebt irgendwo in der Vergangenheit, die Gegenwart kommt nicht mehr an ihn ran.«

Tinne sagte nichts und ging mit gemischten Gefühlen weiter. Der Kontakt zu Professor Aarsiegel war unregelmäßig geworden, nachdem sie mit ihrem damaligen Lebensgefährten Olaf zusammengekommen war. Ihre Prüfungsphase und die Magisterarbeit schlossen sich an, danach war sie auf Jobsuche gewesen und hatte nicht mehr viel mit der Uni zu tun. Erst 2011 kehrte sie mit einem Lehrauftrag ans Historische Seminar zurück, da war Aarsiegel aber schon emeritiert. In den folgenden Jahren dachte sie zwar immer wieder an ihren alten Dozenten und nahm sich vor, ihm einen Besuch abzustatten. Doch wie so oft im Leben blieb es bei dem Vorsatz, sie erfuhr immer nur Neuigkeiten aus zweiter Hand von Professor Raffael. Als dieser unlängst Aarsiegels anstehenden 80. Geburtstag erwähnte, überwand Tinne ihren inneren Schweinehund und trug den Termin im Kalender ein. Doch hier in der senfgelben Residenz fragte sie sich, ob das eine wirklich gute Idee war.

Cedric stoppte seinen Quietschewagen, klopfte an eine Tür und öffnete sie einen Spalt.

»Hallihallo, Herr Aarsiegel, es ist jemand für Sie da. Jetzt gibt’s Happy Birthday mit Kuchen und allem. Kommen Sie, seien Sie ein guter Gastgeber und begrüßen Sie Ihren Besuch!«

Mit einem aufmunternden Lächeln drehte er sich zu Tinne und machte eine Kopfbewegung zur Tür. Tinne fasste sich ein Herz und trat ein, der Pfleger schloss die Tür hinter ihr. Sie hörte ihn davonquietschen.

Das Zimmer war überraschend groß, eher ein Appartement mit einem Wohnraum und einem Durchgang zum separaten Schlafzimmer. Zwei Fenster ließen die Frühlingssonne herein, die Möbel sahen zu teuer aus, um zur Standardausstattung des Heims zu gehören. Die Luft roch abgestanden, nach schweren Kleidern und säuerlicher Haut. Auf dem Tisch lag die AZ von heute, aufgeschlagen und zerknittert, daneben standen ein Blumenstrauß in einer Vase und ein Teller mit Obst. Eine angelehnte Glückwunschkarte zeigte brennende Kitschkerzen, die senffarbene Umrandung verriet den Absender. Am auffälligsten waren aber die Bilderrahmen mit Fotos, Zeitungsausschnitten, Urkunden, Journaltiteln und kopierten Blättern, die an den Wänden hingen, viele Dutzend, sicher mehr als 100, eine überbordende Galerie. Es sah aus, als habe jemand das Gedächtnis des Mannes festhalten wollen, der in der Zimmermitte in einem Lehnstuhl saß und Tinne den Rücken zukehrte.

Zögernd trat sie einen Schritt heran.

»Herr Professor? Hallo, Herr Aarsiegel?«

Der graue Haarkranz rührte sich nicht. Tinne kam näher und hielt unwillkürlich einen seitlichen Abstand zum Stuhl. Eine irrationale Angst befiel sie, die Gestalt könne urplötzlich herumfahren und nach ihr schnappen wie in einem Horrorfilm.

»Ich bin’s, Tinne Nachtigall. Ich … ich wollte Ihnen zum Geburtstag gratulieren. Hier, ich habe Ihnen einen Kuchen gebacken. Er ist, na ja, nicht ganz so schön geworden, aber vielleicht schmeckt er Ihnen ja trotzdem.« Unbeholfen hielt Tinne die Kuchenbox in die Höhe und ging einen weiteren Schritt nach vorne. Nun sah sie den Mann im Profil. Seine Gesichtszüge waren noch dieselben, die kantige Nase, die buschigen Augenbrauen, die Ohren, deren Knorpel wie zerknüllt aussahen. Die Jahre hatten ein Spinnennetz aus Furchen in das Gesicht ihres ehemaligen Dozenten gegraben, es sah aus, als sei der Schädel geschrumpft und habe zu viel Haut übriggelassen. Das empfand Tinne als nicht weiter schlimm, doch die Augen waren es, die ihr fremd vorkamen. Früher hatten Aarsiegels Augen ein Funkeln besessen, das ihn unverwechselbar machte, klug, neugierig, schalkhaft. Nun starrte er vor sich hin, die Pupillen wie matte Steine.

Tinne hätte sich am liebsten umgedreht und wäre davongelaufen. Bisher hatte sie das Bild des lebendigen, agilen Professors in sich getragen, und entgegen jeder Vernunft war sie davon ausgegangen, ihn genauso anzutreffen. Das faltige Menschlein im Lehnstuhl war nicht der Gerold Aarsiegel, den sie kannte.

Sie überwand ihre Scheu und legte die Hand auf seinen Arm. Der Professor trug eine dunkle Bundfaltenhose und ein beiges Hemd, unter dessen Ärmel nur Haut und Knochen steckten.

»Herr Aarsiegel, erinnern Sie sich nicht an mich? Tinne Nachtigall, Ihre ehemalige Studentin. Die Ihren Autoschlüssel mal versehentlich im Klo versenkt hat. Und einmal, wissen Sie noch, da habe ich in Ihrem Garten ein Weinglas über die Protokolle der Institutssitzung geschüttet, Rotwein natürlich, und wir haben versucht, sie mit dem Fön trocken zu kriegen. Hat aber nicht so richtig geklappt, die Blätter haben danach ausgesehen wie Putzlappen.« Sie musste selbst lächeln bei der Erinnerung an diese längst vergangenen Episoden.

Etwas regte sich im Gesicht des alten Mannes. Es war, als würde er durch Nebelschwaden blinzeln, die nur er sah. Tinne spürte, wie sich sein Arm hob und er nach ihrer Hand griff.

»Du bist gekommen.« Seine Stimme war hoch und rau wie ein ungestimmtes Instrument, man hörte, dass er nicht mehr allzu oft sprach. Tinne nickte, froh über seine Reaktion.

»Ja, ich bin gekommen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Aarsiegel. Ich habe Ihnen …« Sie schwieg erschrocken, als der Griff um ihren Arm stärker wurde. Aarsiegel schluckte, sein Adamsapfel hüpfte.

»Wir können weitermachen, Simona. Endlich. Wir kommen voran.«

Simona?

Der Körper des Professors straffte sich, als würde frische Energie durch ihn hindurchströmen.

»Ich bin froh, dass du da bist. All die Jahre ist nichts geschehen, nichts, was uns hätte weiterhelfen können. Aber jetzt, jetzt, jetzt können wir’s zu Ende bringen.«

Tinne rührte sich nicht. Sie erinnerte sich an das, was Cedric vorhin gesagt hatte: Der Professor lebt irgendwo in der Vergangenheit. Aarsiegel schaute sie an, als warte er auf eine Antwort. Zögerlich nickte sie.

»J… ja. Ja, okay, zu Ende bringen. Das … das ist gut.«

Er brachte sein Gesicht nah an das von Tinne, sie konnte die Adern in seinen Augen sehen und roch den Magensaft in seinem Atem.

»Das ist jetzt sehr wichtig. Schreib mit, Simona, du musst genau wissen, was zu tun ist. Los, schreib mit!« Seine Stimme duldete keinen Widerspruch. Tinne wusste nicht recht, was sie tun sollte. Auf ihn einreden und versuchen, ihn ins Hier und Jetzt zu holen? Das Spiel mitspielen? Schnell war ihre Entscheidung getroffen, sie stand auf und schaute sich nach etwas zu schreiben um. Einen Kugelschreiber hatte sie in ihrer Tasche, einen Block oder auch nur ein Blatt sah sie allerdings nirgends. Sie setzte sich an den Tisch und nahm die Serviette des Obsttellers.

Professor Aarsiegel nickte zufrieden.

»La Gageure, Simona, La Gageure. Es geht weiter, endlich, nach so langer Zeit. Erinnerst du dich, wie wir angefangen haben? Napoleon und der Schaumwein, ah, vive la Mayence, was für eine Kombination. À la vôtre, Gimpel, à la vôtre!« Er schüttelte versonnen den Kopf. »Und Ofenloch, da muss ich heute noch lachen. Die Schandglocke, die hat für den Falschen geläutet, bim, bam, bum. Oh, er hatte noch zu tun hier, viel zu tun, er war ja schließlich ein Meister seines Fachs.«

Tinne kritzelte, dass ihr die Finger weh taten. Was um alles in der Welt redete der Professor da?

»Und dann, mittendrin in der Arbeit, haben wir alle die Köpfe eingezogen. Das Thema, über Wochen! Schönen Gruß von Uncle Sam, nicht wahr? Du hast abgewinkt, aber ich hatte beim Blick in den Spiegel die Hosen voll. Stell dir vor, es hätte wirklich gekracht, und alles wäre weg gewesen, all die Unterlagen, alles, was wir herausgefunden hatten. Nein, nein, ich habe alles doppelt gemoppelt, schön in Eisen gelegt, das war mir lieber.« Er kicherte wie ein Lausbub. »Und dann? Dann hat Gras über die Sache wachsen dürfen.«

In Eisen gelegt, Gras wachsen dürfen, schrieb Tinne, ohne auch nur den Hauch eines Zusammenhangs zu erahnen. Mit überraschender Agilität stand der Professor auf und fing an, im Zimmer umherzulaufen. Er war körperlich wohl fitter als geistig.

»Wir sind ja eh die einsamen Kämpfer gewesen. Weißt du noch, wie alle am Institut die Nase hoch getragen und hinter unserem Rücken gelästert haben? Waschweiber mit Titelschmuck, sage ich!« Aarsiegel schaute Tinne empört an, sie nickte hastig.

»Ja, stimmt, wir standen ziemlich allein da«, improvisierte sie. Was für eine verrückte Situation! Sie spielte eine Rolle für ihren dementen alten Professor, der in der Vergangenheit feststeckte. Wer diese Simona wohl gewesen sein mochte? Sicherlich eine seiner Mitarbeiterinnen, eine Doktorandin vielleicht oder seine Assistentin. Tinne sagte der Name nichts, Simona musste weit vor ihren eigenen Studentenjahren an der Uni gewesen sein. Über was der Professor wohl redete? Waren es unzusammenhängende Bruchstücke seines Forscherlebens oder ein bestimmtes Projekt, das ihn nie losgelassen hatte?

Aarsiegel wurde lauter.

»Fast 40 Jahre habe ich darauf gewartet, dass jemand das Rätsel löst und wir die Spur bis zum Ende verfolgen können. Aber heute zeigen wir es allen, Simona! Dieser vermaledeite Dillegraf! Ein Kampf gegen Windmühlen, im wahrsten Wortsinn! Jetzt, jetzt haben wir endlich das Rüstzeug, um den letzten Schritt zu machen!« Er lachte, doch es lag nichts Leichtes darin.

Die Serviette knitterte, Tinne schrieb kreuz und quer. Dillegraf, Windmühlen, letzten Schritt machen. Wirres Zeug. In einem Winkel ihres Gehirns suchte sie nach einem Kniff, um ihren Besuch möglichst rasch zu beenden. Sie fuhr zusammen, als sie den Professor plötzlich ganz nah bei sich spürte. Er stand neben ihr und schaute auf die vollgekritzelte Serviette. Eine lange Sekunde passierte nichts. Dann fing er an zu blinzeln, als würde er aus einem Traum erwachen. Etwas änderte sich in seinem Blick.

»Wer … wer sind Sie?«, krächzte er. Sein Kopf schob sich heran, Tinne hörte seine gepressten Atemzüge, seine Finger versteiften sich zu Klauen.

»Was tun Sie da? Stehlen Sie etwa meine Ergebnisse?«

*

Grüne Hügel, aufgereiht wie eine Kette, weiter hinten die Berge, die in der Ferne fast durchsichtig wirkten, darüber der Himmel wie ein endloses blaues Zelt. Hamid Cherifa erinnerte sich gern an Marokko, die Düfte durchströmten wieder seine Nase, wenn er die Augen schloss. Die meisten Menschen hielten Marokko für ein trockenes, staubiges Land. Doch das stimmte nicht. Die Gegend um das nördliche Rif-Gebirge, Hamids Heimat, war fruchtbar und grün, hier wuchsen Feldfrüchte und saftiges Gras für die Tiere, an den Hängen der Berge bauten die Bauern Hanf an, das Kif, für das die Region berühmt-berüchtigt war.

Hamid war nun schon mehr als 30 Jahre in Deutschland, er fühlte sich hier längst zu Hause und war, wie es die deutsche Sprache so hübsch ausdrückte, mit dem Herzen angekommen. Als seine Eltern mitsamt der Familie hierhergezogen waren, hatten Hamid und seine Schwestern bittere Tränen geweint. Sie waren noch Kinder und beäugten die blassen Deutschen mit großer Vorsicht. Und heute? Heute war er mit einer deutschen Frau verheiratet, mit Yvonne, sie hatten zwei Kinder, eine schöne Wohnung, Hamid arbeitete als Ingenieur bei Römheld + Moelle und war mit sich und seinem Leben mehr als zufrieden.

Eine Sache allerdings vermisste er seit seiner Jugend: den kleinen Garten, den seine Eltern hinter dem Haus angelegt und in dem sie eigenes Gemüse gezogen hatten. Dort spielten, stritten und versöhnten sich Hamid und seine Schwestern, sie halfen den Eltern beim Gießen und hatten ein eigenes Eckchen, wo sie Ackerbohnen und Melonen wachsen ließen mit Fantasienamen für jede Pflanze. Diese Erfahrung wollte Hamid seinen beiden Mädchen auch ermöglichen. Zu Hause funktionierte das leider nicht, ihre Wohnung hatte zwar einen Balkon, doch dort war bestenfalls Platz für eine Handvoll Blumenkübel.

Aus diesem Grund stand das Ehepaar Cherifa lange Jahre auf der Warteliste für eine Parzelle im Schrebergartenareal östlich der Geschwister-Scholl-Straße, fußläufig zu ihrer Wohnung am Fort Elisabeth. Die Kleingärten dort waren so begehrt, dass frei gewordene Parzellen per Losverfahren an die Vielzahl der Bewerber vergeben wurden. Im letzten Spätjahr war endlich die Zusage gekommen, der Kleingartenverein Sonntagsfriede e. V. freute sich, ihnen ein Parzellengrundstück verpachten zu können. Zusammen mit dem Schreiben war ein daumendickes Büchlein gekommen, kopierte Seiten, sorgfältig getackert – die Vereinssatzung zusammen mit geschätzten 100 Ge- und Verboten. Spätestens da war Hamid klargeworden, dass ein Schrebergarten in Deutschland etwas war, das verdammt ernst genommen wurde.

Er streckte sich und drückte die Schultern durch. Zu viel Bürositzerei, zu wenig körperliche Arbeit. Seit er regelmäßig im Garten pflanzte und umgrub, spürte er Muskeln, von deren Existenz er bisher keine Ahnung gehabt hatte. Nun ja, konnte ja nicht schaden.

»Meins!«

»Nein, meins! Gib her!«

»Gar nicht! Meiiiiins!«

Sofia und Mene hatten sich mal wieder in den Haaren. Die Kleine, Mene, rannte heulend zur Mama, die Große zog eine Schnute und stampfte mit dem Fuß auf.

»Nicht so laut, ihr zwei, es ist Mittag!«, mahnte Hamid. Yvonne schaffte es, den Kinderstreit zu schlichten, ohne ihre Kaffeetasse abzusetzen. Die Mittagsruhe war etwas, das bei den Mitgliedern von Sonntagsfriede e. V. hohen Stellenwert besaß, das hatte er bereits lernen müssen. Wenn sich gegen zwölf Uhr die Vorhänge der Nachbarlauben schlossen und die Liegestühle auf der Veranda in Position gebracht wurden, waren zänkische Kinderstimmen unerwünscht.

Von solchen Anfangsschwierigkeiten abgesehen waren Hamid und Yvonne aber gut aufgenommen worden, viele Nachbarn hatten sie auf ein Stück Kuchen und ein Schwätzchen eingeladen oder kamen zu gärtnerischem Erfahrungsaustausch an den Gartenzaun. Auch die Parzelle, die sie bekommen hatten, gefiel ihnen. Es stand sogar ein Gartenhaus darauf, etwas in die Jahre gekommen, aber solide gebaut. In den letzten schönen Herbsttagen hatte Hamid das Häuschen frisch gestrichen, über das Frühjahr wurde dann fleißig umgegraben und gepflanzt. Tomaten, Lauch, Zucchini, Auberginen, Paprika – all das stand auf der Wunschliste der Neu-Schrebergärtner. Nun setzte Hamid eine Begrenzung aus Kirschlorbeer und ließ seinen Blick über die Beete schweifen.

Der gärtnerische Erfolg ließ leider zu wünschen übrig. Wo bei den Nachbarn längst grüne Köpfe sprossen und die Tomaten erste Triebe bekamen, herrschten hier Kümmerwuchs und bräunliche Stängel. Trotz Dünger und regelmäßigem Gießen wollten die Pflanzen partout nicht gedeihen, sie waren kraftlos und hatten kaum Farbe.

Die Luft roch nach Kaffee und Jil Sander. Auch ohne sich umzudrehen, wusste Hamid, dass Yvonne an ihn herangetreten war.

»Ist wieder Friede in der Hütte?«

Sie lachte. »Hm, sagen wir mal: Waffenstillstand. Mene hat Sofias Schaufel genommen, ohne zu fragen. Drama!«

Hamid lachte mit. Die täglichen Grabenkämpfe der beiden fünf- und siebenjährigen Mädchen kosteten zwar Nerven, waren aber auch immer wieder Anlass zu schmunzeln. Und wenn es darauf ankam, klebten die Schwestern zusammen wie Kaugummis und bildeten eine sommersprossige Front gegen die böse Elternwelt.

»Aber hier, was haben wir hier falsch gemacht?«

Er deutete auf die kümmerlichen Pflanzen. Yvonne trank einen Schluck Kaffee und schaute über den Rand der Tasse.

»Kei-ne Ah-nung, ehrlich! Wir haben alles so gemacht, wie es der Baumarkt und das Internet und deine und meine Eltern und sämtliche Nachbarn gesagt haben. Da drüben bei Schirmers wächst alles wie verrückt, bei Günther und Nadja auch, nur hier ist irgendwie … der Wurm drin.«

»Noch nicht mal der«, murmelte Hamid. Ihre erste Mutmaßung waren gefräßige Insekten und Würmer gewesen, die an den Wurzeln der jungen Pflanzen Unheil anrichteten. Die Nachbarn hatten aber ein paar Schippen Erde herausgebuddelt und mit Kennerblick festgestellt, dass alles normal sei.

Die beiden schwiegen. Im Hintergrund torpedierte ein neu aufflammender Kinderstreit die mittägliche Ruhe, Yvonne machte sich auf den Weg, um ihrer Schlichterrolle nachzukommen. Hamid bückte sich und ließ eine Handvoll Mutterboden durch die Finger rieseln. Die Worte von Günther, dem Schrebergärtner gegenüber, kamen ihm wieder in den Sinn. Sie waren eigentlich als Scherz gemeint, aber inzwischen sah es so aus, als würden sie der Wahrheit nahekommen.

»Mer könnt grad meine«, hatte Günther gesagt, »da steckt ebbes in euerm Boden, was da nit hie gehört.«

*

Tinne spürte, wie eine Veränderung in Professor Aarsiegel vorging. Bevor sie etwas sagen konnte, ließ er seine Faust auf den Tisch knallen, der Obstteller schepperte.

»Sie stehlen meine Forschung!« Die Worte klangen schrill, seine Augen sprühten vor Wut. Innerhalb eines Augenblicks war er in eine neue Realität geschlüpft wie in eine andere Haut.

»Sie spionieren meine Ergebnisse aus!« Wieder hieb er auf den Tisch wie ein trotziges Kind, einmal, zweimal, dreimal.

Der Schreck fuhr Tinne in die Glieder, unwillkürlich rückte sie ihren Stuhl nach hinten und stand halb auf.

»Herr Aarsiegel, ich bin’s doch«, sie zögerte eine halbe Sekunde, »Simona!«

»Alles aufgeschrieben! Alles gestohlen!« Speichel sprühte aus Aarsiegels Mund, es war, als hätte sie nichts gesagt.

Tinnes Stimme kippte vor Aufregung.

»Sie wollten, dass ich mitschreibe! Herr Professor, das … das Geheimnis, lassen Sie uns weitermachen! Windmühlen, eh, den letzten Schritt machen, wissen Sie nicht mehr? Napoleon?« Sie warf die Begriffe wild durcheinander, die ihr noch im Kopf geblieben waren, um die Gedanken des Mannes in andere Bahnen zu lenken. Er reagierte jedoch nicht darauf, schrie zornerfüllt und versuchte, an die Serviette zu gelangen, stieß dabei gegen den Obstteller, der zu Boden fiel und zerbrach. Das harte Geräusch ließ Tinne erneut zusammenzucken.

Die Tür wurde aufgerissen, Cedric erschien. Der stämmige Pfleger war mit zwei Schritten bei Professor Aarsiegel.

»Hey, hey, Herr Aarsiegel, ganz ruhig. Wir wollen doch niemanden erschrecken, oder?«

Der Professor fuhr herum wie ein gehetztes Tier, einen Wimpernschlag später war er wieder in einer anderen Wirklichkeit. Seine Augen blitzten, als er Tinne fixierte.

»Simona, hilf mir, die halten mich hier fest! Die lassen mich nicht raus! Alle sind hinter unserer Forschung her!« Er rammte seine Schulter gegen Cedric, der nicht mit dieser Gegenwehr gerechnet hatte und rückwärts taumelte.

»Jemand war hier, gerade eben! Jemand wollte meine Ergebnisse stehlen, eine Frau, sie war hier bei mir. Du musst dich beeilen!«

Mit einer Schnelligkeit, die seinem Alter Hohn spottete, griff Aarsiegel nach Tinne. Sie zuckte zurück, doch er erwischte ihren Arm und warf einen wilden Blick nach hinten.

»Ich kann nicht offen reden, jeder hier hat die Ohren auf«, zischte er. »Denk daran, was ich dir gesagt habe: Kämpfe gegen die Windmühlen, Simona, jetzt kannst du es endlich tun! Die Windmühlen, du weißt, was ich meine!« Mit einer schnellen Bewegung nahm er Tinnes Kugelschreiber vom Tisch und krakelte eine geometrische Figur auf die Innenseite ihres Unterarms.

Die Mine des Kulis schmerzte, so fest drückte Aarsiegel sie ins Fleisch. Da schloss sich Cedrics Hand auch schon wie Eisen um seine Schulter.

»So, Herr Aarsiegel, jetzt beruhigen wir uns ganz schnell.« Mit sanfter Gewalt zog er den Professor vom Tisch weg. »Alles ist gut, die Windmühlen und so. Die drehen sich weiter, und wir beide setzen uns jetzt mal ganz gemütlich hin.«

Die Energie des alten Mannes verpuffte, mit einem Mal waren seine Kleider wieder zu groß für ihn. Tinne merkte, dass sie die ganze Zeit die Luft angehalten hatte, nun atmete sie durch. Ihr Herz pochte, mit der Hand rieb sie über ihren schmerzenden Unterarm. Die Kugelschreiberlinie war von einem roten Rand umgeben, so fest hatte Aarsiegel aufgedrückt.

Cedric führte den Professor zum Lehnstuhl zurück, der alte Mann hielt den Blick gesenkt und setzte sich vorsichtig, als fürchte er, seine Knochen könnten zerbrechen.

»Ich weiß nicht, was mit ihm los ist«, meinte Cedric halblaut zu Tinne. »Normalerweise ist er nie so. Hab ich noch nie erlebt.«

Tinne nickte mechanisch. Der Schreck saß tief in ihr, trotzdem fand sie es befremdlich, dass Cedric im Beisein des Professors über ihn in der dritten Person sprach. Als wäre er ein Möbelstück, über dessen Zustand man sich austauschte.

Aarsiegel reagierte nicht, er saß wie erstarrt im Stuhl. Die stumpfen Augen verrieten, dass er sich wieder in seine eigene Welt zurückgezogen hatte. Tinne stand vorsichtig auf, sie wollte jede weitere Konfrontation mit dem Professor vermeiden.

»Ich … ich geh dann mal«, murmelte sie, ohne jemanden anzusprechen. Cedric streichelte dem Professor über den Arm, eine seltsam fürsorgliche Geste, die eher zu einem Sohn gepasst hätte.

»Ihr Kuchen. Vergessen Sie Ihre Kuchenbox nicht.« Er deutete auf das verkrüppelte Backwerk, das neben dem Tisch auf dem Boden stand.

»Lass ich hier, hole ich irgendwann.« Im Geiste ersetzte Tinne irgendwann durch nie. Sie wollte nur noch raus aus dem Gebäude, weg von der bedrückenden Atmosphäre. Auf ihrem Weg durch die Flure sah sie eine alte Frau, die mit leerem Blick vor sich hin schlurfte, im Eingangsbereich saß ein Mann und blätterte in einer Zeitschrift, doch er hielt sie verkehrt herum. Tinne rannte fast auf den Parkplatz zurück, wo ihr Fahrrad angeschlossen war.

Erst als sie in ihrer Hosentasche nach dem Schlüssel suchte und auf etwas Weiches, Knittriges stieß, merkte sie, dass sie die vollgeschriebene Serviette eingesteckt hatte.

*

Elvis saß auf einem alten roten Traktor, einem Museumsstück mit offener Kabine. Der Traktor parkte auf der Zornheimer Höhe, Apfelbäume standen in Reih und Glied, ihre Häupter glitzerten vor Blütenpracht, im Hintergrund wellten sich die Weinberge in Richtung Alzey und wurden dunkel in der Ferne. Die Sonne goss ihr Licht verschwenderisch darüber und tupfte Farben in die Landschaft, die der Palette eines Monet entsprungen sein mussten, das Blau des Himmels war so intensiv, dass man glaubte, es mit ausgestrecktem Arm berühren zu können. Insekten summten, Vögel umflatterten emsig die Bäume, ein Windhauch ließ einen weißen Regen aus Blüten niedergehen.

Die Augen träumerisch in die Ferne gerichtet, schwenkte Elvis ein honiggelbes Weinglas. Er trug ein legeres Hemd und einen Strohhut mit ausgefranster Krempe, den er entspannt in den Nacken geschoben hatte. Einen Augenblick hielt er inne, als wolle er diesen Moment für immer in seinem Gedächtnis verankern, dann hob er das Glas und nahm einen tiefen Schluck.