Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Historikerin Tinne Nachtigall

- Sprache: Deutsch

Ein rätselhafter Brief führt die Historikerin Tinne und den Reporter Elvis kreuz und quer durch Oppenheim. Sie jagen einem Geheimnis nach - zwölf silbernen Apostelfiguren, die seit dem 30jährigen Krieg im Kellerlabyrinth unter der Stadt versteckt sein sollen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Ein Mordanschlag passiert, eine Mumie wird gefunden, schließlich geraten die beiden ins Visier einer Neonazi-Bande. Tinne und Elvis müssen erkennen: Sie sind in Wirklichkeit einem weit größeren Schatz auf die Spur gekommen - einem Schatz, den es eigentlich gar nicht geben dürfte ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 543

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Helge Weichmann

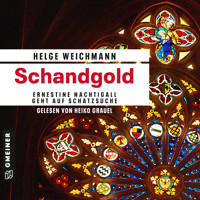

Schandgold

Kriminalroman

Zum Buch

Wer zu tief gräbt, weckt die Vergangenheit.

Eigentlich sollte Tinne als wissenschaftliche Beraterin einer TV-Produktion eine ruhige Kugel schieben. Doch dann wird sie wider Willen in einen neuen Fall verwickelt: Ein Rätselbrief beschreibt den Weg zum legendären Silberschatz der Stadt Oppenheim, zwölf Apostelfiguren, die in den Wirren des 30jährigen Krieges verloren gingen. Gemeinsam mit Elvis, dem dicken Lokalreporter, steigt Tinne ins mittelalterliche Kellerlabyrinth unter der Stadt. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse: Welches Geheimnis birgt die einbalsamierte Mumie, die in den Gängen gefunden wird? Warum verübt jemand einen Mordanschlag während eines Krimidinners? Und welches Ziel verfolgt eine Neonazi-Bande, die Tinne und Elvis ins Visier genommen hat? Als alle Fäden in einer einzigen Nacht zusammenlaufen, müssen die beiden erkennen: Sie sind in Wirklichkeit einem weit größeren Schatz auf die Spur gekommen – einem Schatz, den es eigentlich gar nicht geben dürfte …

Helge Weichmann wurde 1972 in der Pfalz geboren und ist seit 25 Jahren in Rheinhessen zu Hause. Während seines Studiums jobbte er als Musiker sowie Kameramann und bereiste zahlreiche Länder, bevor er sich als Filmemacher selbstständig machte. Seine Kreativität lebt er in vielen Bereichen aus: Er betreibt eine Medienagentur, arbeitet als Moderator, fotografiert, filmt, zeichnet und schreibt. Weichmann ist Sammler von Vintage-Gitarren, Weinliebhaber und begeisterter Hobbykoch.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

SOKO Ente (2019)

Schandfieber (2018)

Schandglocke (2017)

Schwarze Sonne Roter Hahn (2017)

Schandkreuz (2016)

Schandgold (2014)

Schandgrab (2013)

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ebenso sind die genannten Firmen, Institutionen, Universitäten, Museen und Forschungseinrichtungen fiktiv oder, falls real existierend, in fiktivem Zusammenhang genutzt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Helge Weichmann

ISBN 978-3-8392-4522-4

Schwimmbagger »Rheingold« (1939)

Auszug aus dem Wikipedia-Artikel ›Oppenheim‹

Außergewöhnlich ist das Oppenheimer Kellerlabyrinth unter der Altstadt. Auf wechselnden Höhenlagen verbinden unterirdische Gänge, Treppen und Räume die Häuser und Anlagen miteinander. Im Altstadtkern, rund um das Rathaus, sind insgesamt ca. 650 Meter Kellergänge touristisch erschlossen und weitgehend historisch erhalten. Der genaue Umfang der unterirdischen Gänge ist trotz umfangreicher Untersuchungen im Auftrag der Stadt noch immer nicht endgültig bekannt, beträgt aber mindestens 40 km.

Prolog

Oppenheim, 19. Dezember 1631

Seltsamerweise roch Frieder den Rauch, bevor er das Feuer sah. Doch schon zeigten die übrigen Männer des Stadtrates, die sich auf dem Hof der Kirche Sankt Kathrinen versammelt hatten, auf den unheimlichen roten Schein am nächtlichen Horizont. Es schien, als würde der Himmel brennen, eine Szene wie aus dem Jüngsten Gericht. Die anderen starrten ebenso wie Frieder hilflos auf das gespenstische Schauspiel, der Bürgermeister stand hinter ihnen und bekreuzigte sich.

Neben den elf Ratsherren und dem Bürgermeister trafen immer mehr Menschen auf dem Kirchplatz ein. Als würde das Vertrauen auf Gottes Allmacht sie anziehen, erschienen Männer, Frauen und Kinder, viele schon im Nachtgewand, gegen die Dezemberkälte in Decken gehüllt. Die Männer trugen Fackeln bei sich, während ihre Frauen die Kinder zu beruhigen versuchten. Alle schauten scheu zu Helmward van der Heiden, dem Bürgermeister. War es nicht seine Aufgabe, in einer Situation wie dieser die richtigen Entscheidungen zu treffen?

Frieder atmete tief ein und dankte Gott, dem Herrn, aus ganzem Herzen. Denn in seiner unergründlichen Weisheit hatte der Herr vor vier Jahren entschieden, dass der Stadtrat Helmward zum Bürgermeister bestimmen sollte und nicht ihn, Frieder Strubel. Das hatte ihn damals zwar tief gekränkt, doch heute mochte er um nichts auf der Welt mit Helmward tauschen. Der rothaarige Mann wich Schritt für Schritt zurück und sah hilflos aus, während die ängstlichen Oppenheimer ihn mit Fragen bestürmten. Ebenso wie die elf Stadträte trug der Bürgermeister grobe Hosen und eine eilig übergeworfene Joppe – für die sonst üblichen Stoffhosen und die Wämse hatte heute Abend die Zeit gefehlt. Der Krieg hatte die Stadt einmal mehr eingeholt.

Denn die Zeiten waren schwer und unruhig. Frieder lebte in den schlimmen Jahrzehnten, die die Menschen dereinst ›den 30-jährigen Krieg‹ nennen würden, und in denen eine mittelgroße Stadt wie Oppenheim nichts als ein Spielball der Mächte war.

Begonnen hatte alles zur Zeit von Frieders Großvater vor mehr als 60 Jahren. Damals, 1565, hatte Kurfürst Friedrich III. in Oppenheim zwangsweise die Reformation eingeführt. Die seit jeher katholische Stadt war plötzlich protestantisch und der ehemalige Ketzerglaube damit zur Religion geworden. Nicht, dass sich die Menschen in der Stadt groß darum geschert hätten. Sie waren viel zu beschäftigt mit ihren täglichen Verrichtungen, mit dem Bestellen der Felder, dem Keltern von Wein, dem Handwerk und dem Verkauf auf dem Markt. Darüber hinaus war Oppenheim Sitz der kurpfälzischen Regionalverwaltung, sodass viele administrative Aufgaben erledigt werden mussten.

Doch der Bruch innerhalb der Kirche warf erneut seinen Schatten auf Oppenheim, als vor elf Jahren, 1620, spanische Soldaten einmarschierten. Die unfreiwillig reformierte Stadt wurde ebenso unfreiwillig zum Katholizismus rückbekehrt, Calvinisten und Lutheraner mussten fliehen, oft nur mit dem, was sie am Leib trugen. Die Truppen der katholischen Liga besetzten die Stadt und gebärdeten sich wie wilde Horden, sie tranken maßlos und zerrten die Frauenzimmer auf ihr Lager. Ein Jahr später zündete eine Handvoll betrunkener spanischer Soldaten einen Färberbottich an. Was als böswilliger Scherz gemeint war, verursachte einen verheerenden Stadtbrand, die eng stehenden Fachwerkhäuser gingen innerhalb von Minuten in Flammen auf. Frieder hörte in seinen Albträumen immer noch die Schreie derjenigen, die als menschliche Fackeln durch die Türen getaumelt kamen oder bei lebendigem Leib in ihren Stuben verbrannten.

Heute, zehn Jahre später, waren die allermeisten Schäden beseitigt, sogar mit den spanischen Besatzern hatte man sich arrangiert. Doch nun drohte neues Unheil. Denn die fahrenden Händler brachten schlimme Neuigkeiten nach Oppenheim: Die Truppen des schwedischen Königs Gustav II. Adolf wüteten in den umliegenden Städten, sie brandschatzten, plünderten und mordeten, als wären sie keine Christenleute, sondern Barbaren. Selbst die Gotteshäuser waren vor ihnen nicht sicher, die Kirchenschätze wurden geraubt, die Gebäude in Brand gesteckt.

Die fremden Truppen hatten vor einer Woche auf der gegenüberliegenden Rheinseite Stellung bezogen, seit drei Tagen und Nächten kämpften die spanischen Soldaten dort gegen sie. Die Spanier hatten sich in die Sternschanze zurückgezogen, die Schweden Schützengräben ausgehoben. Ein mörderisches Kanonenfeuer schallte über den Fluss, Frieder glaubte sogar, das Klagen der Verwundeten und Sterbenden zu hören.

Heute Mittag war mit einem Mal eine fast übernatürliche Ruhe eingekehrt, die Kanonen schwiegen. Ganz Oppenheim hielt den Atem an. Die leise Hoffnung, dass die Truppen Gustav Adolfs aufgegeben haben könnten, zerstob allerdings am frühen Abend. Noch immer gellten die Schreie der Weiber in Frieders Ohren, die durch die Gassen gerannt kamen:

»Die Schweden! Die Schweden kommen über den Rhein!«

Keine Stunde später kündeten der Feuerschein und der schwarze Rauch davon, dass die Soldaten ihr Vernichtungswerk in Oppenheim begonnen hatten. Gebrüll drang aus der Stadt nach oben zur Kirche, Holz zerbarst, Pferde wieherten angstvoll.

Frieder biss sich auf die Lippen, um sie am Zittern zu hindern. Er hatte bis zuletzt fast verzweifelt daran geglaubt, dass seine Heimatstadt von den Schweden verschont bleiben würde. Dass dieser schreckliche Krieg von heute auf morgen vorbei sein würde, dass die Truppen ihr Lager abbauen und in ihre ferne Heimat zurückreisen würden. Gebetet hatte er zur heiligen Katharina, jeden Tag eine Kerze in der Kirche angezündet. Alles erfolglos, die rot flackernden Wolken schienen ein höhnisches Zerrbild seiner Kerzen zu sein.

Da öffneten sich die Tore von Sankt Kathrinen. Pfarrer Ignatz schob seine schwere Gestalt hindurch, die schwarze Soutane des Gottesmannes verschmolz mit dem dunklen Hintergrund. Er trat einen Schritt auf Frieder zu.

»Komm, Frieder, komm schnell!« Seine hohe Stimme, die nicht recht zu dem massigen Körper passen wollte, kam kaum gegen den Lärm an. Doch Frieder nickte sofort, froh, den Kirchplatz verlassen zu können.

Im Inneren von Sankt Kathrinen herrschte Dunkelheit, Öllampen tupften gelbe Lichtkleckse in die Schwärze. In ihrem Schein konnte Frieder seinen Atem sehen, so kalt war die Luft im Kirchenschiff.

Die Kirche der Heiligen Katharina war der höchste Bau der Stadt, ein wahrhaft gewaltiges Gotteshaus. In ihrer vielhundertjährigen Geschichte hatte die Kirche manche Erweiterung erfahren. Erst vor 30 Jahren, als Frieder noch ein kleines Kind gewesen war, hatte man den Vierungsturm und den Giebel des Querhauses vollendet, sodass Sankt Kathrinen endlich ihre ganze Pracht entfalten konnte.

»Hilf mir, Frieder, pack mit an!«

Frieder brauchte einen Augenblick, bis er die plumpe Gestalt des Pfarrers in der Dunkelheit ausmachen konnte. Pfarrer Ignatz hatte einen hölzernen Tisch an eine der Säulen des Langhauses geschoben und war hinaufgestiegen. Das Holz knarrte beängstigend, doch der Pfarrer reckte sich verbissen weiter nach oben. Endlich gelang es ihm, einen schmalen Sims in der Mitte der Säule zu erreichen, seine Finger schlossen sich um eine silberne Statue.

Da verstand Frieder, was Pfarrer Ignatz vorhatte: Er wollte den wertvollsten Besitz von Sankt Kathrinen in Sicherheit bringen. Seine Augen hatten sich inzwischen an das Dämmerdunkel gewöhnt, er sah, dass weitere Silberfiguren auf dem Boden abgestellt waren und daneben Tücher und zwei Säcke lagen.

Ohne eine Sekunde zu verlieren, fing Frieder an, die Statuen in Leintücher einzuschlagen und in die Säcke zu stecken.

Die Geschichte dieser Figuren war in den Annalen der Stadt festgeschrieben, ebenso im Kirchenbuch. Wie jeder Ratsherr hatte Frieder im Rahmen seiner Ernennung zahlreiche Begebenheiten der Oppenheimer Stadtgeschichte erfahren, darunter auch diese:

Oppenheim war im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verpfändet worden, sodass sich die Bürger immer wieder auf neue Herren und neue Steuern einstellen mussten. Besonders bedrückend war die Pfandschaft des Mainzer Erzbischofs Peter von Aspelt, die 1315 begann. Die Bauern und Handwerker mussten eine fast unerträgliche Steuerlast schultern, die wohlhabende jüdische Klientel wurde aus der Stadt vertrieben, strenge Gesetze und Verordnungen knebelten das öffentliche Leben. Als knapp 40 Jahre später Kaiser Karl IV. die Pfandschaft vom Erzbistum zurückkaufte, herrschte Jubelstimmung in der Stadt. Zu Ehren dieses Ereignisses stifteten die zwölf verbliebenen Patrizierfamilien zwölf silberne Apostelfiguren, jede Familie eine Figur. Die Statuen wurden vom Mainzer Silberschmied Gunder angefertigt, der Heiligen Katharina geweiht und an ihrem Namenstag, dem 25. November, in die Kirche verbracht. Seither hatten die zwölf Heiligenfiguren ihren Platz an den Säulen des Langhauses und bezeugten alle Geschehnisse, die in Oppenheim stattfanden.

Zwar wurde auch die Ausstattung der Kirche in den folgenden Jahrhunderten bei Auseinandersetzungen nicht geschont, sodass immer wieder Kerzenständer, Tabernakel und Standbilder verschwanden oder eingetauscht wurden. Doch die Silberfiguren schienen auf eine unerklärliche Art und Weise sakrosankt zu sein, niemand, so berichtete die Stadtchronik, hatte es gewagt, jemals Hand an sie zu legen. Pfarrer Ignatz schien allerdings zu ahnen, dass diese Unberührbarkeit mit dem Einfall der Schweden ihr Ende finden würde, und Frieder musste ihm im Stillen beipflichten.

Er wog eine der Figuren in der Hand. Sie waren nicht sehr groß, vielleicht eine Elle hoch, doch das massive Silber machte sie schwer. Noch niemals hatte er die Gelegenheit gehabt, die Figuren aus nächster Nähe zu betrachten. Die Lanze und das Winkelmaß verrieten ihm, dass er den Heiligen Thomas vor sich hatte. Die Züge des Heiligen waren nur stilisiert dargestellt, ebenso seine Hände und die Falten des Gewandes. Doch gerade diese einfache Darstellung gab den Figuren eine archaische Ausdruckskraft, die ihn tief beeindruckte.

»Frieder! Beeil dich und trödel nicht herum!«

Pfarrer Ignatz kletterte von seinem Tisch herunter und hielt die zehnte Figur in seinen Händen. Unbeholfen drückte er Johannes dem Täufer einen Kuss auf das silberne Antlitz und stellte ihn auf den Boden.

»Was habt Ihr vor, Hochwürden? Es gibt bald schon keinen sicheren Platz mehr hier in der Stadt!«

Der dicke Pfarrer antwortete nicht und schob den Holztisch an die nächste Säule. Während Frieder die Silberfiguren sorgfältig einhüllte, schallten von draußen die Geräusche des Krieges herein. Sie wurden durch den hohen Kirchenraum verzerrt und klangen wie ein Widerhall der Hölle: Menschen schrien um ihr Leben, Schüsse knallten, das Prasseln von brennendem Holz war allgegenwärtig. Frieder spürte, wie ein kalter Angstknoten in seinem Bauch heranwuchs. Er war froh, sich hier im Inneren der Kirche beschäftigen zu können, anstatt draußen dem Wüten der Schweden zusehen zu müssen. Als er die letzte Figur, den Heiligen Andreas, in einen der Säcke packte, wandte er sich erneut an den Pfarrer.

»Nun sagt mir endlich, was Ihr vorhabt mit den Figuren, Hochwürden. Ich bin Stadtrat, ich muss es wissen!«

Pfarrer Ignatz schwieg noch immer beharrlich. Bevor Frieder ein weiteres Mal nachfragen konnte, schwollen die Kampfgeräusche an – jemand hatte die Kirchenpforte geöffnet! Mit schreckgeweiteten Augen fuhr Frieder herum. Doch es waren keine fremden Soldaten, sondern ein einzelner Mann mit den breiten Schultern eines Handwerkers. Unterwürfig nickte er Frieder und dem Pfarrer zu.

Frieder starrte zwischen den beiden hin und her.

»Hochwürden, was will denn der Waller-Bub hier?«

Der Waller-Bub war der Sohn vom Steinmetz Anton Waller. Meister Anton hatte eine sichere Hand am Meißel, aus seiner Werkstatt waren viele der Türstürze und Kantsteine in Sankt Kathrinen gekommen. Obwohl Otto inzwischen fast 20 war und längst eine eigene Familie hatte, nannte man ihn in der Stadt immer noch den Waller-Buben.

Pastor Ignatz hob die Hand.

»Frieder, uns allen ist klar gewesen, dass irgendwann das Unheil über unsere Gemeinde hereinbrechen würde. Deshalb habe ich vor einiger Zeit schon Vorbereitungen für diesen Tag getroffen. Der Waller-Bub, vergelts Gott«, er nickte dem Mann zu, »hat mir dabei geholfen.«

Der Steinmetz war unruhig, seine Augen zuckten immer wieder zur Kirchentür. Frieder konnte sich vorstellen, dass er gerne bei seiner Familie wäre, um sie zu schützen. Doch eine Weisung aus dem Mund des Pfarrers war etwas, gegen das nicht widersprochen wurde.

Frieder beugte sich nach vorne, seine Stimme wurde eindringlich.

»Sagt mir, was Ihr vorbereitet habt, Hochwürden. Wobei hat Euch der Waller-Bub geholfen? Es ist besser, wenn Ihr Euren Plan mit mir teilt. Gott alleine weiß, wer von uns allen diese schreckliche Stunde überleben wird.«

Der Pfarrer schaute ihn unbewegt an, dann passierte etwas in seinem Gesicht, das Frieder zunächst nicht einordnen konnte. Schließlich wusste er, was seltsam war: Er hatte den Pfarrer in all den Jahren noch niemals lächeln sehen.

Nach einer Sekunde wandte Pfarrer Ignatz sich ab und gab dem Waller-Buben einen Wink. Dieser trug zwar schon eine lederne Tasche, in der seine Werkzeuge klimperten. Trotzdem schwang er einen der beiden Säcke so leicht auf seine Schultern, als wären Federn darin. Der Pfarrer musste sich mehr anstrengen, er konnte den zweiten Sack kaum anheben und brauchte Hilfe von Frieder. Als er die Heiligenfiguren schließlich auf dem Rücken trug, stand er gebeugt wie ein alter Mann.

Ein letztes Mal versuchte Frieder, zu dem Pfarrer durchzudringen.

»Wohin bringt Ihr die Figuren? In Gottes Namen, sagt es mir!«

Doch Pastor Ignatz murmelte nur einen halblauten Satz und schlug das Kreuzzeichen. Dann verschwanden die beiden Männer mit ihren Säcken im Dämmerdunkel, ihr Ziel war der kleine Ausgang hinter der Sakristei. Frieder sah ihnen nach und spürte, wie der Angstknoten im Bauch übermächtig wurde. Als eine Minute später die Kirchenpforte aufknallte und Männer mit dunkelblauen Waffenröcken und wilden Augen hereinquollen, schien der letzte Satz des Pfarrers noch immer im kalten Kirchenschiff zu schweben:

»Wer das Geheimnis nicht kennt, findet diese Figuren niemals, nicht in 1000 Jahren.«

Illingen bei Karlsruhe, 25. Februar 1939

Ludwig Menger, der von seinen Freunden nur Louis gerufen wurde, reckte den Kopf, um besser sehen zu können. Mit seinen knapp 1,20 Metern war er einer der Kleinsten in der Illinger Hitlerjugend. Adam, der neben ihm stand und ihn eh nicht mochte, stellte sich absichtlich schräg, sodass Louis noch weniger sah.

»He!«, protestierte er leise, doch ein scharfer Blick von Herrn Kuppetz, dem Bannführer, ließ ihn verstummen. Nicht, dass Louis’ leiser Ausruf überhaupt aufgefallen wäre bei dem allgemeinen Lärmpegel, aber Disziplin und Gehorsam waren für Herrn Kuppetz unverrückbare Tugenden, also hatten die Jungs strammzustehen und still zu sein, Punktum.

Louis drückte den Rücken durch und richtete die Augen gehorsam nach vorne. Nun blickte er auf den breiten Strom des Rheins und das weit entfernte gegenüberliegende Ufer. Doch das eigentliche Geschehen fand rechts von ihm statt, sodass er sich auf seine Ohren verlassen musste.

Stimmen und Gelächter summten wie ein Bienenschwarm, ganz Illingen schien auf den Beinen zu sein. Dazu kamen zahlreiche Fremde, die extra für den heutigen Tag angereist waren. Eine Blaskapelle trötete tapfer gegen die Menschen an, doch ihre Märsche gingen im Stimmengewirr unter. Louis wusste, dass die Kapelle auf einem wimpelgeschmückten Podest stand und dass daneben Bänke für die Ehrengäste aufgestellt waren, denn vorhin war die HJ dort zum Empfang der Gäste angetreten. Unter den großen Augen der Jungen waren vier Mercedes-Limousinen herangefahren und hatten eine Handvoll Männer zum Hafengelände gebracht. Die Männer trugen allesamt braune Parteiuniformen, doch nicht die einfachen, die Louis aus dem Alltag kannte. Oh nein, die Schultern der Fremden waren mit allerlei bunten Abzeichen geschmückt. Besonders einer, ein Dicker mit schwarzen Haaren, hatte die komplette Brust mit Orden behängt, sie klimperten, wenn er sich bewegte. Einzig ein älterer Herr mit beinahe kahlem Kopf trug Zivilkleidung, doch auch er war mit Anzug und Fliege prächtig herausgeputzt. Die Jungs der HJ hatten zur Begrüßung ein Lied gesungen, ›Wir Hüter der heiligen Flamme‹, dazu hatte der Bund Deutscher Mädel Fahnen geschwenkt. Die Mädchen sahen in Louis’ Augen albern aus mit ihren weißen Blusen, den schwarzen Halstüchern und den geflochtenen Kränzen im Haar. Doch den Gästen schien die Aufmachung zu gefallen, der Mann mit dem dicken Bauch beugte sich sogar nach vorne und tätschelte einem der Mädchen die Wange.

Danach hatte die Blaskapelle gespielt, dem Dirigenten war vor lauter zackigen Bewegungen fast die Mütze vom Kopf gefallen. Alle, die Musiker, die Zuschauer und auch die Ehrengäste, froren, denn die Februarsonne war noch nicht sehr stark, dazu blies ein kalter Wind von Westen her über den Fluss.

Louis spitzte weiterhin die Ohren. Nun veränderten sich die Geräusche, die Kapelle verstummte, Stimmen wurden laut, es klang, als würden die Musiker die Bühne verlassen. Ein blechernes Kratzen ertönte. Aha, das silberne Mikrofon wurde wohl bereit gemacht, das Louis vorhin schon aufgefallen war.

Endlich hatte Herr Kuppetz ein Einsehen und gab den Jungs ein Zeichen. Eilig drehte sich die komplette Reihe um 90 Grad nach rechts, wobei jeder seinen Nachbarn taxierte und bemüht war, eine gerade Linie beizubehalten.

Louis sah, dass er sich nicht getäuscht hatte. Die Bühne war leer bis auf das Mikrofon, die Wimpel flatterten im Wind, im Hintergrund wehten mehrere Hakenkreuzfahnen. Links erstreckte sich der Fluss, die Menschenmenge hatte sich vor der Bühne gruppiert. Die Ehrengäste saßen auf den Bänken, eben erhob sich der Dicke und trat auf die Bühne. Applaus plätscherte.

Louis warf einen Blick auf Herrn Kuppetz, der vom Bühnengeschehen abgelenkt war, und wagte eine Frage an den Nachbarn zu seiner Linken, Peter Lützeler. Peter wusste über politische Sachen gut Bescheid, weil sein Vater eine hohe Funktion in der Partei hatte und manchmal sogar nach Berlin reiste. Peter protzte gerne damit, dass sein Vater dem Führer höchstpersönlich schon einmal die Hand geschüttelt hatte.

»Peter, was sind das für Leute? Wer ist der dicke Mann?«, flüsterte er. Ebenso leise zischte Peter zurück:

»Hohe Herren vom Reichsministerium für Wirtschaft. Und Hermann Göring, unser Reichsfeldmarschall.«

Der Reichsfeldmarschall! Nun wusste Louis wenigstens, warum der Mann so viele Orden an der Brust baumeln hatte. Aber warum die Fremden hier waren, das wusste er noch immer nicht. Denn Herr Kuppetz hatte sich wie üblich in Schweigen gehüllt und vor einigen Tagen lediglich angekündigt, dass ein ›Ereignis von nationaler Tragweite‹ stattfinden würde und sie alle ›Zeuge einer weiteren Großtat des nationalsozialistischen Regimes unter der Leitung unseres hoch verehrten Führers‹ sein würden. Herr Kuppetz benutzte stets solch gespreizte Formulierungen, wenn es um politische Belange ging, und seine Augen leuchteten dabei. Louis waren solche Sachen egal, das war Erwachsenenkram. Es war ganz lustig, mit der HJ Ausflüge zu machen, Lieder einzustudieren und Geländeübungen abzuhalten, aber das war’s dann auch.

Doch nun war er gespannt, was es mit dieser Feierstunde auf sich hatte, und vor allem interessierte ihn das riesige Schiffsmonstrum, das wie ein schlafender Wal an der Hafenmole lag. Dieses Schiff war von Anfang an im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses gewesen. Louis, der sich wie die meisten Jungen seines Alters brennend für Maschinen aller Art interessierte, nahm es genauer in Augenschein.

Das Schiff war bestimmt 50 Meter lang und 25 Meter breit, sein Rumpf war flach und ragte kaum über die Wasserlinie. Es sah ganz anders aus als die Kähne, die sonst in Illingen anlegten, um Kies oder Steine zu laden, denn es hatte kein Steuerhaus und auch keine Ladefläche. Stattdessen erhoben sich merkwürdige Aufbauten in der Mitte, ein Förderband führte vom Rumpf bis zum höchsten Punkt. Weiter hinten war eine Art Würfel mit schmalen Fenstern angebracht, darüber reckten sich Kräne und Verstrebungen in die Höhe. Solche Kräne fanden sich auch am Bug, während an den Seiten breite Schütten montiert waren. Insgesamt sah das Schiff plump und schwerfällig aus, ein Eindruck, der durch seine schiere Größe verstärkt wurde. Es war ebenso wie die Bühne mit Wimpeln geschmückt, die bunten Fähnchen sahen an dem Koloss allerdings seltsam unpassend aus.

Louis wurde abgelenkt, als das Mikrofon schepperte. Der Dicke hatte die Bühne erklommen und zupfte an seiner Uniform, um sie über dem Bauch glatt zu bekommen. Die runden Lautsprecher, die neben der Bühne angebracht waren, ließen seine Stimme blechern klingen, doch immerhin, man verstand, was er sagte.

»Deutsches Volk, Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen, Volksgenossen! Ich grüße Sie zu dieser besonderen Stunde hier in Illingen, an den Ufern des größten Stromes, der unser geliebtes Heimatland durchfließt. Das Großdeutsche Reich hat einen weiteren Grund, sein Haupt voller Stolz zu erheben. Das, was wir heute beginnen, wird bald schon eine der Säulen sein, die unser Reich stark machen, unabhängig und frei. Denn Vater Rhein trägt eine Fracht mit sich, die wir von heute an nutzen werden, nutzen zum Wohl von Volk und Vaterland.«

Louis ließ seine Gedanken abschweifen. Die Rede kam ihm ziemlich geschwollen vor, der dicke Mann verwendete dieselben Worte wie Herr Kuppetz, wenn dieser über das Reich und den Führer sprach. Er betrachtete den Redner genauer, dessen breiter Hals in ein feistes Gesicht überging. Irgendwie fühlte Louis sich an ein Schwein erinnert, doch ihm war klar, dass er diesen Vergleich unbedingt für sich behalten musste, wenn er nicht den Zorn von Herrn Kuppetz auf sich ziehen wollte.

Er konzentrierte sich wieder auf die Rede, als der Mann mit großer Geste auf das geheimnisvolle Schiff deutete.

»Von deutscher Ingenieurskunst ersonnen, aus deutschem Stahl geschmiedet, von deutschen Arbeitern gebaut liegt diese großartige Maschine bereit, dem Schicksalsstrom sein wertvollstes Gut zu entreißen. Von heute an wird sich dieses Baggerschiff, das größte, das je von Menschenhand erbaut wurde, Tag für Tag durch den Rheinkies wühlen und das zutage bringen, was der Fluss auf seinem weiten Weg aufgesammelt hat: sein Gold.«

Ein Murmeln ging durch die Menge. Auch Louis verstand nun endlich, welchen Zweck das Schiff hatte: Es war ein schwimmender Bagger, der Schwemmgold aus dem Rhein holen sollte! Dass es Gold im Fluss gab, wusste Louis schon lange. Denn an den Sandbänken und den flachen Stellen bauten Männer aus der Umgebung immer wieder Bretterkonstruktionen, die an Rutschen erinnerten, und wuschen darauf den Flusskies. Zwar fanden sie darin bestenfalls ein wenig Goldsand. Doch Louis war klar, dass ein so großer Bagger riesige Goldmengen aus dem Rhein herausholen konnte. Er war fasziniert.

Der Dicke erhob seine Stimme, um gegen das Murmeln der Menge anzukommen.

»Und deshalb soll dieses Schiff einen Namen tragen, der seine Bestimmung in sich trägt. Im Namen des Großdeutschen Reiches und im Namen unseres geliebten Führers taufe ich dieses Schiff auf den Namen ›Rheingold‹!«

Zwei Männer auf dem Schiff lupften ein Tuch, das den Namen am Bug verdeckte, darunter erschien in großen weißen Lettern das Wort ›RHEINGOLD‹. Gleichzeitig quoll Rauch aus zwei Schornsteinen, Motorenlärm wurde laut, das Laufband fing an zu scheppern. Nach einigen Sekunden klatschten mächtige Kieshaufen darauf, die offensichtlich von einem unsichtbaren Schaufelrad unterhalb des Schiffes gefördert wurden. Während der nasse Kies auf dem Band nach oben rasselte und in hohem Bogen in ein Auffangsieb geschleudert wurde, schmetterte die Kapelle den Badenweiler Marsch. Die Menge brach in Jubel aus, viele zeigten den Hitlergruß. Auf einen Wink von Herrn Kuppetz rissen auch die Jungs der HJ den rechten Arm nach oben und riefen mit ihren hellen Stimmen: »Heil Hitler! Heil Hitler! Heil dem Führer!«

Hermann Göring sah zufrieden zu, wie die Menschen die Arme reckten. Ihre Begeisterungsrufe waren Musik in seinen Ohren, doch hundertmal lieber hörte er das Grollen des Baggers hinter sich. Er grüßte die Menge mit einer gemessenen Bewegung und drehte sich um, damit er den Anblick des Schiffes in vollen Zügen genießen konnte.

Mehr als zwei Jahre hatte er für die Verwirklichung seines Traumes kämpfen müssen, dann endlich hatte Hitler das Projekt gutgeheißen und dem Reichswirtschaftsministerium 1936 die entsprechenden Gelder zur Verfügung gestellt. Sofort ließ Göring im Bereich des Oberrheins Bohrungen und Waschversuche durchführen. Nachdem einzelne Bohrungen erfolgreich waren, wurden die längst schon existierenden Pläne des Riesenbaggers von der Schiffs- und Maschinenbau-AG in Mannheim umgesetzt. Der Führer, der ein Faible für Projekte mit riesigen Dimensionen hatte, besuchte die Fabrik und überzeugte sich höchstpersönlich vom Fortschritt der Arbeiten. Am 23. November 1938 lief die ›Rheingold‹ vom Stapel, erste Versuche verliefen äußerst vielversprechend: Der gewaltige Schwimmbagger riss pro Stunde sagenhafte 120 Kubikmeter Kies aus dem Flussboden, ein noch nie da gewesenes Fördervolumen. Die kalten und schneereichen Wintermonate sorgten für eine unfreiwillige Unterbrechung, doch Ende Januar 1939 konnte das Schiff endlich rheinaufwärts nach Illingen geschleppt werden. Die Probebohrungen waren hier, rund 15 Kilometer südwestlich von Karlsruhe, besonders erfolgreich verlaufen, und heute sollte endlich der reguläre Baggerbetrieb aufgenommen werden. Geplant war, von Illingen aus einen mehr als 1000 Meter langen Stichkanal zu graben. Göring atmete tief durch. Das heiß ersehnte ›Projekt Gold‹ lief an – und mit ihm ein weiteres streng geheimes Vorhaben.

Er war so in den Anblick der rasselnden Maschine vertieft, dass er erschrak, als jemand neben ihn trat. Der Herr mit Anzug und Fliege war auf die Bühne gestiegen und beobachtete genau wie er den Bagger. Obwohl Göring nicht besonders groß war, reichte ihm der Mann kaum bis zum Kinn. Die schmalen Wangen, die hohe Stirn und die schmächtige Figur ließen ihn geradezu winzig neben dem grobschlächtigen Reichsfeldmarschall aussehen. Eine volle Minute standen die beiden schweigend nebeneinander, dann ergriff Göring das Wort, ohne den anderen Mann anzusehen. Er musste laut sprechen, um gegen das Dröhnen der Baggermotoren und das Scheppern des Förderbandes anzukommen.

»Und hätten Sie diesen Anblick jemals für möglich gehalten?«

Mit einem feinen Lächeln schüttelte der Mann den Kopf. Er nahm seine Brille ab und putzte sie mit einem Tuch, bevor er antwortete.

»Nein, Herr Reichsfeldmarschall. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie das ›Projekt Gold‹ trotz aller Widerstände möglich machen würden. Sie sehen mich beeindruckt.«

Göring nickte langsam. Dann endlich riss er sich vom Anblick des Baggers los und schaute den Mann an. Seine Stimme wurde so leise, dass die Worte fast nicht zu verstehen waren.

»Nun, Herr Professor, ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Jetzt sind Sie an der Reihe.«

Eigenverantwortliches Arbeiten lernen

Schwer erziehbare Jugendliche im ›Oppenheimer Sommercamp‹

Das ›Oppenheimer Sommercamp‹ findet dieses Jahr zum vierten Mal in Folge statt. Die zweiwöchige Veranstaltung ist ein Angebot der Stadtjugendpflege, um schwer erziehbare Jugendliche in einem gut strukturierten Projekt an eigenverantwortliches Arbeiten zu gewöhnen. Martin Möringer, Jugendpfleger der Stadt Oppenheim, steht dem Camp seit der Gründung als Leiter vor.

»Wir sind sehr dankbar, dass wir einige Oppenheimer Unternehmen als Sponsoren gewinnen konnten, denn alleine durch städtische Zuschüsse wäre das Sommercamp nicht finanzierbar«, erläutert der 34-jährige Sozialpädagoge.

Die Teilnehmerzahl des Sommercamps liegt bei maximal 20 Personen, die zwischen 14 und 18 Jahren alt sind. Die Jugendlichen beschäftigen sich in den Sommerferien zwei Wochen lang mit einem gemeinnützigen Projekt, das vom Gemeindeausschuss ausgewählt wird. Dabei liegt nicht nur die praktische Durchführung in ihren Händen, sondern auch die Planung, die Organisation und die Kommunikation mit den entsprechenden städtischen Ämtern. Martin Möringer versteht sich dabei weniger als Vorgesetzter, sondern eher als Coach.

»Ich komme immer dann ins Spiel, wenn etwas nicht läuft oder die Jugendlichen nicht mehr weiterwissen. Das ist zum Glück selten der Fall, denn generell gilt: Wenn man den jungen Leuten etwas zutraut und ihnen eine sinnvolle Aufgabe gibt, werden sie in hohem Maße selbstständig und verantwortungsbewusst. Die Erfahrungen, die sie hier sammeln, helfen ihnen, ihre Stärken auszubauen und an ihren Schwächen zu arbeiten.«

Das Oppenheimer Sommercamp findet dieses Jahr vom 12. 7. bis zum 26. 7. statt. Das Projekt, das die Jugendlichen gemeinsam durchführen werden, ist die Pflege und Instandhaltung einer stadteigenen Rebfläche auf dem Zuckerberg unterhalb der Burg Landskron.

Die »Oppenheimer Rose«

Erster Teil

Montag, 15. Juli 2013

Der Bildschirm zeigte zunächst nur verschwommene gelbe Umrisse. Dort, wo das Licht der Schlauchkamera hinfiel, waren helle Kleckse zu sehen, überbelichtete Flächen mit streng abgezirkelten Rändern. Erst nach einigen Sekunden wurde das Bild dunkler, es zeigte sandfarbene Steine und Schuttanhäufungen, aus denen Gegenstände herausragten. Die Weitwinkeloptik der Mini-Kamera ließ das Bild aufgebläht aussehen, die Ränder verschwammen in der Unschärfe.

Vier Köpfe waren über den LCD-Bildschirm gebeugt, ihre leisen Stimmen kommentierten die Szenen. Zwei andere Personen standen an einer raumhohen Ziegelmauer und hantierten mit einem biegsamen Schlauch, aus dem Kabel ragten. Der Schlauch verschwand durch ein Loch in der Ziegelwand, an seinem anderen Ende waren die Mini-Kamera und eine Lampe angebracht. Die beiden Männer versuchten, durch ruckartige Bewegungen dem Schlauch eine neue Richtung zu geben und die Kamera dadurch zu steuern.

Das gesamte Grüppchen wiederum wurde von fünf weiteren Menschen beobachtet, die seitlich standen. Einer trug eine TV-Kamera auf der Schulter, die das Geschehen im Fokus hielt, ein anderer reckte eine Mikrofonangel in die Höhe.

Die Tatsache, dass das gesamte Prozedere in einem niedrigen Gewölbe stattfand, das kaum genug Platz für die vielen Menschen bot, machte die Situation beklemmend. Dazu kam, dass drei Scheinwerfer glühten und die Luft vor Hitze flimmern ließen.

Tinne stand bei dem Team mit der Kamera. Sie schwitzte, hielt ein halbes Dutzend Kabel in den Händen und ärgerte sich maßlos. Dafür, dass sie in diesem stickigen Loch den Kabelträger spielen durfte, hatte sie ihr erstes eigenes Universitätsprojekt auf Eis gelegt!

Dabei hatte alles vielversprechend angefangen. Vor einer Woche hatte ihr Chef, Professor Raffael, angerufen und sie eindringlich gebeten, die wissenschaftliche Beratung bei einer ZDF-Dokumentation zu übernehmen. Tinne hatte sich zunächst gebauchpinselt gefühlt – schließlich wurde man als kleine Lehrbeauftragte des Historischen Seminars nicht jeden Tag zu einer Fernsehproduktion hinzugezogen. Dass sie dafür ihr eigenes Projekt, die Analyse rheinhessischer Brunnen, unterbrechen musste, schien ein geringer Preis zu sein.

Allerdings stellte sich bald schon heraus, dass Tinne durchaus nicht die erste Wahl bei der ZDF-Produktion war. Die kompletten Vorarbeiten hatte Professor Krüger vom Institut für Mittlere Geschichte erledigt, und er hätte eigentlich auch bei den Dreharbeiten dabei sein sollen. Eine Reihe schmerzhafter Nierenkoliken zwang ihn dann aber aufs Krankenlager, sodass händeringend Ersatz gesucht wurde. Der zuständige Redakteur erinnerte sich an eine Mainzer Historikerin namens Ernestine Nachtigall, die im letzten Jahr bei einer außergewöhnlichen Entdeckung dabei gewesen war und eine Handvoll Interviews im Fernsehen gegeben hatte. Also ein Gesicht, das die Zuschauer kannten – prima! Nach einigen Telefonaten war die Sache geregelt und Tinne als wissenschaftliche Beraterin unter Vertrag.

Doch vor Ort zeigte sich, dass ihre Aufgabe in allererster Linie darin bestand, bei den Dreharbeiten blöd herumzustehen. Und mehr noch: Nach und nach gingen der Kameramann und sein Assistent dazu über, sie um kleine Gefälligkeiten zu bitten oder ihr irgendwelche Kabel in die Hand zu drücken. Und weil Tinne eine gute Seele war, schluckte sie ihren Ärger herunter und machte gute Miene zum bösen Spiel.

»Entschuldigung, Frau Nachtigall, kommen Sie ein bisschen heran?«

Die Quäkstimme von Holger brachte sie wieder in die Realität zurück. Er war der Chef des kleinen Teams, mit dem Tinne zusammenarbeitete, und vereinte aus Kostengründen Redaktion und Produktion in einer Person. Damit war er sowohl für den Inhalt als auch für die Organisation der Filmarbeiten zuständig. Inzwischen hatte er sich gemeinsam mit dem Kameramann, dessen Assistenten und dem Beleuchter dem Bildschirm angenähert, die Kabel in Tinnes Händen spannten sich.

»Ja, sorry«, murmelte sie und ging ein paar Schritte nach vorne. Holger, ein junger Mann mit Pferdeschwanz und einem unüberhörbar Kölner Dialekt, hatte es perfekt heraus, sie wie an einer Angel zappeln zu lassen: Er fragte sie regelmäßig nach ihrer Meinung zu den aktuellen Erkenntnissen, schrieb ihre Kommentare auf wichtig aussehende Papiere und stellte immer wieder ein Interview vor der Kamera in Aussicht. Doch Tinne konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Fernsehleute in Wirklichkeit nur auf die Rückkehr von Professor Krüger warteten. Das Einzige, was sie bei der ganzen Sache tröstete, war das Thema der Dreharbeiten: Das ZDF produzierte eine 45-minütige Dokumentation über Oppenheim und das mittelalterliche Tunnelsystem unter der Stadt, eine Materie, die Tinne überaus interessant fand. Den roten Faden des Beitrags bildeten zwölf silberne Apostelfiguren, die im 30-jährigen Krieg verloren gegangen waren und bis zum heutigen Tag im unterirdischen Labyrinth versteckt sein sollten. Die Chancen dazu standen nicht schlecht, denn ein großer Teil des Tunnelsystems war bis zum heutigen Tage unerforscht, ständig wurden neue Räume und Keller aufgespürt.

Im Moment begleitete das Filmteam die Untersuchung eines zugemauerten Tunnelabschnitts, der vor zwei Monaten entdeckt worden war. Eine Vorabuntersuchung hatte gezeigt, dass der Raum eine halb verschüttete Sammlung von Kunst- und Gebrauchsgegenständen enthielt. Seitdem herrschte Aufregung unter den Fernsehleuten, denn Gerüchten zufolge waren die Silberfiguren gemeinsam mit einer solchen Sammlung versteckt worden. Heute war ein etwas größeres Loch in die Ziegelwand gebohrt und die Schlauchkamera hindurchgeschoben worden, deren leistungsstarke Optik Bilder in hervorragender Qualität lieferte.

»So, meine Herren, jetzt nehmen wir Ihre Gesichter in Großaufnahme, und da will ich ein bisschen Spannung und Begeisterung sehen.« Holger war an die vier Leute herangetreten, die den Bildschirm beobachteten, und winkte den Kameramann herbei. Tinne positionierte sich ebenfalls neu, sodass die Kabel niemandem im Weg waren. Wie ungefähr 100 000 Mal in den letzten Tagen stieß sie dabei mit ihrem Helm an die Decke des Tunnels und ließ eine Mini-Lawine aus Sand und Lehm losrieseln. Sie zerbiss einen Fluch und zog den Kopf ein. Das Oppenheimer Labyrinth war definitiv nicht für groß gewachsene Frauen von 1,85 Metern ausgelegt!

In quälender Langsamkeit richtete Basti, der Beleuchter, die Scheinwerfer neu aus. Tinne hatte in den vergangenen Tagen lernen müssen, dass eine Fernsehproduktion sehr mühsam war und quasi in Zeitlupe ablief: Die einzelnen Szenen wurden oft wiederholt, jede Kleinigkeit musste separat in Nahaufnahme aufgezeichnet werden, und die Umbaupausen der Technik fraßen so viel Zeit, dass am Ende eines Tages oft nur wenige brauchbare Minuten herauskamen.

Die Leute vor der Kamera, die ja keine Schauspieler, sondern echte Archäologen und Geologen waren, nervte diese zähe Herangehensweise genauso wie Tinne. Denn ihr Arbeitstempo litt darunter, sie waren mehr damit beschäftigt, Holgers Regieanweisungen zu erfüllen, als tatsächlich nach den verschollenen Figuren zu suchen.

Doch dieses Mal benötigten sie keine weitere Aufforderung. Mit großen Augen starrten sie auf den Bildschirm und schauten sich danach begeistert an.

»Ja! Das sieht gut aus!«, riefen sie durcheinander, während der Kameramann einige Schritte zurückging, um die Szene in der Totalen zu filmen.

»Sieht so aus, als wären wir an der richtigen Stelle!«

*

»Du Spacko!«

»Ey, selber Spacko!«

Martin Möringer schloss die Augen. Mit ein klein wenig Konzentration schaffte er es, das Gekeife hinter sich auszublenden und sich ganz seiner optischen Wahrnehmung hinzugeben. Hier oben auf dem Wingert zwischen der Katharinenkirche und der Burg Landskron bot Oppenheim einen überwältigenden Anblick.

Vor ihm erstreckte sich ein Meer aus Dächern und Schornsteinen, weiter im Hintergrund glitzerte das silberne Band des Rheins im Sonnenlicht. Wie eine alles beschützende Mutter ragte die Katharinenkirche in die Höhe, ihre Lage am oberen Ende der Stadt ließ sie mächtig und himmelwärts strebend erscheinen. Trotz des ansteigenden Terrains hatte Martin noch längst nicht mit der Höhe ihrer roten Türme gleichgezogen. Parallel zu seinem Standpunkt erstreckte sich die Hügelkette, die Oppenheim und Nierstein vom Hinterland abteilte und deren Neigung zur Sonne bekannte Weinlagen, wie den Oppenheimer Krötenbrunnen oder den Roten Hang, hervorbrachte. Tausende Rebzeilen leuchteten in saftigem Grün und bedeckten die Anhöhe mit einem Geflecht aus parallel laufenden Schraffuren.

Hangaufwärts erhob sich in wenigen Hundert Metern Entfernung die Ruine der Burg Landskron. Der helle Sandstein, aus dem die Wände gemauert waren, bot einen malerischen Kontrast zum Grün der Reben und zum Blau des Himmels. Die Anlage erstreckte sich weitläufig entlang des Hügels, es gehörte nicht viel Fantasie dazu, sich die Burg in ihrer Blütezeit vorzustellen, mit wehenden Fahnen und emsigem Fußvolk, während Ritter hoch zu Ross durch das Tor galoppierten und Fanfaren den Besuch eines hohen Gastes ankündigten.

»Ey, du bist so’n Spast, Alter!«

Die Schimpftiraden hinter Martin gingen in die nächste Runde und rissen ihn endgültig aus seinen Tagträumen. Mehrere Jugendliche des Sommercamps standen sich wie Kampfhähne gegenüber und funkelten sich an, die übrigen tippten auf ihren Handys herum.

Martin holte Luft und zwang seine Nerven zur Ruhe. Er mochte das Sommercamp gerne, die Idee dahinter war toll, die umgesetzten Projekte ebenfalls, aber seine Schützlinge steckten nun mal mitten in der Pubertät. Lena und Jessica konnten einander nicht ausstehen, weil beide Mirco anhimmelten, Mirco dagegen bekam große Augen, wenn er Gina-Lisa sah, das wiederum brachte Erdal auf die Palme, und wenn Erdal schlecht drauf war, hockten Ayhan und Burak ebenfalls mies gelaunt herum. Diese Liste ließ sich so lange fortsetzen, bis nahezu alle Teilnehmer auf irgendeine hormongesteuerte Weise miteinander in Beziehung standen. Entsprechend kam es immer wieder zu Streitigkeiten, die sich aufschaukelten, wenn er nicht gegensteuerte. Die einzige Ausnahme bildete Samir Malovcic, der Älteste der Gruppe. Der sehnige 18-Jährige trug seine Haare blond gesträhnt und hatte eine Menge Metall an Mund, Nase und Ohren. Er saß stets abseits, redete kaum und machte keine Anstalten, sich in irgendeiner Form einzubringen.

Martin trat heran und versuchte, die Aufmerksamkeit der Streithähne zu gewinnen. Die Gruppen der letzten Jahre waren harmonischer gewesen, sodass sich die Projektplanung fast von selbst ergeben hatte. Doch dieses Jahr musste er oft aktiv werden, um die Sache am Laufen zu halten.

Nachdem zwei Versuche in normaler Lautstärke fruchtlos blieben, brüllte er schließlich: »Okay, Leute, Schluss jetzt, Ruhe! Kommt alle mal her!«

Mit nervaufreibender Langsamkeit kamen die 20 Jugendlichen herangetrottet, einige steckten widerwillig ihre Handys weg. Der Wingert, auf dem sie standen, war Eigentum der Staatsdomäne Oppenheim, verwaltet und gepflegt wurde er vom DLR, vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum. Das diesjährige Sommercamp war für die Pflege und die Instandhaltung der großen Rebfläche verantwortlich.

»Also, ich will, dass sich jeder von euch einen Ablaufplan hier rausnimmt.« Martin löste den Gummizug seiner Aktenmappe. »Da sind alle Aufgaben drin, die erledigt werden müssen, wir haben ja schon beim Vortreffen darüber geredet. Lest die Liste in Ruhe durch und überlegt euch, wer in welcher Gruppe arbeiten will.«

Zögerlich fingen die Teilnehmer an, Blätter aus der Mappe zu zupfen und stöhnten, als sie die Tätigkeitsbeschreibungen lasen.

Martin hatte wenig Ahnung von der Arbeit im Weinberg, doch der Außenbetriebsleiter des DLR war in der Vorbereitungsphase des Camps mehr als mitteilsam gewesen. Nun wusste er, dass überall entlang der Hügelkette unterirdische Rohre aus Ton verliefen, die die Hänge entwässerten. Einige dieser Rohre waren zerbrochen, sie mussten frei gegraben und ersetzt werden. Er kannte die beiden Heftdrähte, die an jeder Rebzeile dafür sorgten, dass die Pflanzen nach oben wuchsen und nicht auseinanderfielen. Diese Drähte sollten von den jungen Leuten hochgezogen und neu eingehängt werden. Und er hatte erfahren, warum in den Sommermonaten die Beeren im unteren Drittel einer jeden Weintraube abgeschnitten werden mussten – dadurch bekamen die verbleibenden einen weniger dichten Wuchs.

Anfänglich erschienen Martin all diese Arbeiten nicht sehr anstrengend und wenig zeitaufwendig. Doch der Außenbetriebsleiter erklärte ihm, dass die Rohre zum Teil mehr als einen Meter tief im Boden steckten. Dann ließ er ihn probeweise an den Heftdrähten ziehen und mithilfe der Traubenschere ein halbes Dutzend Beschnitte machen. Nachdem Martin seine Bemühungen im Geiste auf 85 Rebzeilen von je 50 Metern Länge hochgerechnet hatte, war ihm klar, dass die Teilnehmer des Camps mehr als genug zu tun haben würden.

Der Jugendpfleger sah seinen Schützlingen beim Lesen zu und grübelte, wie er die Gruppenarbeit mit möglichst wenig Zickenkrieg organisieren konnte. Eine Bewegung am Fuß des Wingerts lenkte ihn ab. Ein dicker Mann um die 50 war auf dem Weg nach oben, seine Arme ruderten und versuchten, das Gleichgewicht zu halten. Aha, das musste der Reporter der Allgemeinen Zeitung sein, der sich angekündigt hatte.

Er sah dem Neuankömmling zu, wie dieser schwer atmend den Aufstieg meisterte, und konnte ein Grinsen kaum unterdrücken. Denn der Mann hatte breite Koteletten, die seine dicken Wangen betonten und das runde Gesicht noch runder machten. Gemeinsam mit den zurückgekämmten Haaren und dem imposanten Doppelkinn sorgten die Koteletten für eine spontane Assoziation: Elvis lebt!

Dieser Gedanke traf den Nagel auf den Kopf, denn der Spitzname ›Elvis‹ gehörte seit vielen Jahren wie eine zweite Haut zu Elmar Wissmann. Ob sein Vor- und Zuname zu ›El-Wiss‹ abgekürzt worden waren oder ob sein äußeres Erscheinungsbild dazu angeregt hatte, wusste niemand so genau. Tatsache war, dass der dicke Reporter von jedermann ›Elvis‹ gerufen wurde und sehr gut damit leben konnte.

Im Moment fühlte er sich tatsächlich wie der King of Rock’n’Roll, und zwar nach einem dreistündigen Mammutkonzert inklusive Hüftschwung. Er spürte, wie ihm der Schweiß den Rücken hinunterlief und sein Hemd durchnässte. Sein Herz trommelte dermaßen wild, dass er sich vornahm, einige Vorschläge seines Hausarztes bezüglich Bewegung, Ernährung und Rauchverhalten wohlwollend zu überdenken.

Oben am Wingert stand eine Gruppe Jugendlicher mit Papieren in den Händen, in ihrer Mitte erwartete ihn ein schlanker Mann Mitte 30. Er war lässig in Jeans und T-Shirt gekleidet, hatte zurückweichende, halblange Haare und kräftige schwarze Augenbrauen, die sein Gesicht waagrecht in zwei Hälften teilten.

»Hallo … ich bin Elvis … von der AZ«, keuchte Elvis im Rhythmus seiner Atmung und streckte dem Mann die Hand hin. Sein Gegenüber nahm den überaus passenden Spitznamen mit einem Lächeln zur Kenntnis.

»Hallo, ich heiße Martin Möringer und bin der Leiter des Sommercamps.«

Elvis brauchte eine weitere Minute, um sein Keuchen unter Kontrolle zu bekommen und sich mit einem altmodischen Stofftaschentuch das Gesicht zu wischen. Dann zog er ein Notizbuch hervor.

»Also, Martin, Sie kennen sicherlich unsere Reihe ›Espresso‹. Darin stellen wir in unregelmäßigen Abständen interessante Leute aus der Region vor, trinken quasi einen Espresso mit ihnen und plaudern ein wenig. Heute sind Sie mein Espresso-Mann, okay?«

Martin nickte und lud den Reporter mit einer Bewegung ein, mit ihm ein paar Schritte spazieren zu gehen.

»Ich interessiere mich für Sie und Ihr Projekt, das Sommercamp. Erzählen Sie mir doch mal davon.«

»Tja, angefangen hat das Ganze vor vier Jahren, als ich den Job des Jugendpflegers übernommen habe. Die Grundidee des Sommercamps ist es, mit Jugendlichen zu arbeiten, die in betreuten Einrichtungen untergebracht sind oder aus ihrem Ausbildungsplatz rausgeflogen sind. Sie sollen im Rahmen eines selbstständig durchgeführten Projekts Verantwortungsgefühl und Durchhaltevermögen lernen.«

Elvis ließ seinen Stift über das Notizbuch huschen.

»Um welche Art von Projekten geht es da?«

»In erster Linie um gemeinnützige Arbeiten, die aufgrund knapper Kassen ansonsten nicht durchführbar wären. Wir haben im ersten Jahr, 2009, den Spielplatz in der Josef-Völker-Straße saniert und im zweiten den Weinlehrpfad oben beim Krötenbrunnen angelegt. Letztes Jahr haben wir das kleine Heimatmuseum beim Marktplatz renoviert.«

»Und die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen hat bis jetzt immer gut geklappt? Nie Probleme?«

Möringer machte eine vage Handbewegung.

»Na ja, die üblichen Spielchen eben. Am Anfang gibt es immer ein paar Revoluzzer, die die Grenzen austesten, aber das gibt sich meist. Ein paar Mal gab es was Ernsteres, vor zwei Jahren zum Beispiel, da hat einer geklaut wie ein Rabe. Und letztes Jahr, beim Ausbau des Heimatmuseums, da wollte einer der Älteren hier allen Ernstes mit Drogen dealen. Ich hab es aber spitzgekriegt und ihn in hohem Bogen rausgeschmissen, und er musste dann sogar für ein halbes Jahr ins Gefängnis.«

Er zog die Mundwinkel nach unten. »Das wäre fast das Ende des Projekts gewesen, wir bekamen ziemlichen Druck von der Stadtverwaltung. Aber, na ja, dann ging’s doch weiter, zum Glück. Das war das einzige Mal, dass es ernsthafte Schwierigkeiten gab. Beim diesjährigen Camp läuft alles ruhig, so wie’s aussieht.«

»Was für eine Arbeit steht an?«

Martin machte eine Kopfbewegung über seine Schulter hinweg.

»Wingertsarbeiten an einem Weinberg der Domäne Oppenheim. Drainagen reparieren, Drähte spannen, Trauben schneiden.«

»Und Sie selbst, Martin? Was machen Sie außer der Jugendpflege noch?«

»Also, tja, ich bin zweifacher Papa, das ist schon mal mein zweiter Fulltime-Job.« Er lachte. »Außerdem trommle ich in einer Band, den Black Widows. Und zu guter Letzt bin ich Mitglied im Ensemble von Fabian Kelly, dem Leiter der Zaubermühle. Sagt Ihnen bestimmt etwas.«

Kelly Entertainment aus Ober-Flörsheim war Elvis tatsächlich ein Begriff. Unter dieser Marke brachten der Zauberkünstler Fabian Kelly und seine kreativen Köpfe überall in der Region Aufführungen auf die Bühne, die eine Mischung aus Theater, Mitmach-Show und magischem Spektakel waren.

»Hier in Oppenheim spiele ich stilvollerweise beim Krimi-Dinner ›Leiche im Labyrinth‹ mit, das im alten Amtsgerichtskeller aufgeführt wird.«

Elvis lupfte eine Augenbraue.

»Ist das nicht die Show, bei der eine Mumie zum Leben erwacht?«

»Richtig. Ich spiele einen unsympathischen Großkotz namens Karlo von Kreutz und sterbe einen effektvollen Bühnentod. Morgen Abend ist wieder eine Aufführung. Da wird sogar das Fernsehen dabei sein, das ZDF ist doch im Moment hier in Oppenheim und will ein paar Szenen der Aufführung drehen.«

»Na, da machen Sie ja den Traum von 10 000 Statisten wahr – im Fernsehen mal die Leiche spielen«, meinte Elvis trocken.

Martin schmunzelte.

»Wenn Sie wollen, lasse ich Ihnen eine Karte zurücklegen. Dann können Sie mal schauen, wie authentisch ich sterben kann.«

Inzwischen waren sie wieder bei den Jugendlichen angekommen, die erneut in Streit geraten waren.

Elvis packte sein Notizbuch weg.

»Sie bleiben doch noch ein bisschen hier oben, oder? In einer halben Stunde kommt nämlich Torsten vorbei, unser Fotograf, der macht ein Foto von Ihnen – mit Espressotasse in der Hand. Passend zum Titel der Reihe.«

Martin nickte gutmütig, verabschiedete sich und wandte sich den Streithähnen zu. Der Reporter holte ein Rotkreuz-Säckchen heraus, in dem er Tabak und Papers aufzubewahren pflegte, und drehte sich eine Zigarette. Während er die ersten Züge nahm und den abschüssigen Wingert hinter sich ließ, sortierte er im Kopf die Informationen, die er von Möringer bekommen hatte. Er fand es bewundernswert, wie viele verschiedene Projekte der Mann gleichzeitig am Laufen hielt. Effektvoller Tod auf der Bühne, soso. Er nahm sich vor, am kommenden Abend tatsächlich das Krimi-Dinner zu besuchen.

Mit einem Auge schielte Elvis hoch zur Burgruine Landskron und verzog das Gesicht. Einige der Fensterlöcher waren mit Stoffen zugehängt, an den benachbarten Fenstern sah er Gestalten umherhuschen. Dort oben hatte er morgen früh einen weiteren Termin, auf den er sich allerdings nicht sehr freute. Und wenn er sich den steilen Weg zur Burg anschaute, kühlte seine nicht vorhandene Vorfreude um ein paar Grad mehr ab.

100 Meter hinter ihm hatte sich die Gruppe um Martin Möringer versammelt, alle brüllten durcheinander und versuchten, ihre eigenen Interessen bei der anstehenden Projektplanung durchzusetzen.

Nur Samir Malovcic stand nach wie vor abseits. Seine wachen Augen huschten über die anderen Jugendlichen, über die Rebzeilen und die Burg, bevor sie sich auf das Oppenheimer Dächermeer konzentrierten. Ein gespannter Zug ließ sein schmales Gesicht noch schmaler werden, während er, ohne zu blinzeln, den Blick auf die Stadt gerichtet hielt.

Samir wartete. Und warten konnte er gut, sehr gut sogar.

*

44 Füße scharrten über steile Treppenstufen, die tief unter das Straßenniveau von Oppenheim führten. Taschenlampen ließen ihr Licht über die groben Stollenwände zucken, Ausrufe kommentierten den Weg hinunter in das Kellerlabyrinth.

Irmgard Hambüchen, eine knochige Frau um die 40, stieg als Letzte die Treppen hinunter. Zufrieden betrachtete sie die auf und ab wippenden Helme vor sich. Es war ein hartes Stück Arbeit gewesen, diese ganz besondere Führung auf die Beine zu stellen!

Als Halbtagskraft in der Oppenheimer Gemeindebibliothek hatte Irmgard sich im Lauf der Zeit ein beeindruckendes Wissen über die Stadt angelesen, das sie in diesem Jahr zum ersten Mal im Rahmen eines Volkshochschulkurses vermittelte. Ihr Kurs ›Oppenheim im Wandel der Zeiten‹ war schon nach wenigen Stunden ausgebucht gewesen, was Irmgard sehr stolz machte.

In den letzten Wochen war sie immer montags mit ihren 20 Schützlingen unterwegs gewesen, gemeinsam hatten sie das ehemalige Amtsgericht besucht, den Lehrpfad am Krötenbrunnen, den jüdischen Friedhof, die Bartholomäus- und natürlich die Katharinenkirche. Heute, am sechsten und letzten Kurstermin, stand als krönender Abschluss eine Tour durch die Oppenheimer Unterwelt auf dem Programm. Doch die Gruppe nahm nicht etwa an einer der öffentlichen Führungen teil, oh nein. Irmgard hatte es durch lange E-Mails und noch längere Telefonate geschafft, etwas Außergewöhnliches zu organisieren: eine Tour durch einen Teil des Labyrinths, der eigentlich nicht für die Öffentlichkeit zugänglich war.

Die Kursleiterin merkte, wie sich die Luft mit jedem Schritt in die Tiefe veränderte, sie wurde kühler und feuchter, der Geruch nach nassem Stein ließ sie abgestanden schmecken. Ein leichtes Gefühl der Beklemmung mischte sich in ihre nervöse Vorfreude. Sie hatte zwar schon die beiden Standard-Touren durch den Untergrund mitgemacht, doch dort beleuchteten Glühlampen die Stollen, und an schwierigen Stellen waren Seile angebracht. Hier hingegen gab es kein Licht außer den zuckenden Taschenlampen, man musste bei jedem Schritt aufpassen, wo man hintrat, und die schwarzen Nebenstollen luden förmlich dazu ein, sich heillos zu verlaufen.

»So, liebe Besucher, herzlich willkommen in der Unterwelt. Gemeinsam werden wir jetzt in der Zeit zurückreisen, denn die ersten Keller wurden nach heutigem Stand der Forschung bereits im 12. Jahrhundert angelegt.«

Der Führer der Gruppe, ein Mann namens Jobst Matthis, hatte sich herumgedreht, damit ihn alle verstehen konnten. Er hatte die 60 knapp überschritten, und sein Äußeres war, schmeichelhaft ausgedrückt, auffallend. Der untersetzte Körper hatte um die Mitte herum ein paar Polster zu viel, seine Arme waren lang, die Beine dünn und x-förmig. Das volle graue Haar war länger, im Nacken fiel es auf die Schultern, ganz so, als wolle er bei nächster Gelegenheit ein Motorrad besteigen und die Route 66 entlang donnern. Sein Kinn war fliehend und seine Lippen spitz, sodass die Mundpartie an einen Entenschnabel erinnerte. Gekrönt wurde diese merkwürdige Physiognomie von einer Hornbrille, deren Design irgendwann in den 1970er Jahren modern gewesen sein mochte.

»Den Erbauern kam dabei sehr entgegen, dass Oppenheim auf Lösslehm gebaut ist. Das ist eine Mischung aus Lehm und Sand, die einfach zu bearbeiten und trotzdem stabil ist. Auf diese Weise konnten sie die Tunnel ohne größeres bergmännisches Wissen vorantreiben.«

Seine ruhige Art und die nicht mit Fachbegriffen überladenen Erklärungen sorgten dafür, dass Irmgard bald schon ihre Scheu vor der Umgebung ablegte. Sie spürte, dass es den übrigen Teilnehmern genauso ging, während sie Jobst Matthis durch die gewundenen Gänge folgten.

Der Mann war ein bekanntes Gesicht in der Stadt. Das verwunderte nicht weiter, denn er hatte als Lehrer an der Gautor-Grundschule gearbeitet, bis er vor einigen Jahren in Altersteilzeit gegangen war. Zahllose Oppenheimer Kinder waren durch seine Hände gegangen und – 20 Jahre später – wiederum deren Kinder. Auf diese Weise kannte er die allermeisten Familien und bekam grüßend gewunken, wenn er durch die Straßen ging oder beim Bäcker seine Brötchen holte. Auch Irmgard hatte bei ihm die Schulbank gedrückt, er war ihr als pedantischer, aber gerechter Lehrer in Erinnerung geblieben.

Doch das war nicht der Grund, weshalb er die Gruppe anführte. Viel wichtiger war, dass Matthis in Oppenheim als absoluter Fachmann galt, wenn es um das Labyrinth ging. Soweit die Leute zurückdenken konnten, sammelte der Lehrer alles, was es über die Gänge zu wissen gab, er kannte jede Geschichte und jede Sage, unzählige Male war er gemeinsam mit Geologen und Forschern in den Tunneln unterwegs gewesen. Nachdem Irmgard die offizielle Genehmigung hatte, diese Extra-Tour durchzuführen, war sie an ihren ehemaligen Lehrer herangetreten, und Matthis hatte sich begeistert bereit erklärt, die Führung zu übernehmen.

»Im Laufe von Jahrhunderten wurde das Labyrinth immer weiter ausgebaut. Wenn wir uns heute den ziemlich wirren Grundriss anschauen, müssen wir davon ausgehen, dass der Buddelei kein Bauplan zugrunde lag. Die meisten Kellerbesitzer haben einfach angefangen, in irgendeine Richtung zu graben. So kommt es, dass das Labyrinth heute mehrere Ebenen besitzt und die Gänge zum Teil über- und untereinander laufen.«

Wie zum Beweis leuchtete Matthis in die Höhe und offenbarte einen Schacht, der in einen darüber liegenden Stollen mündete.

»Wozu hat man die Tunnel überhaupt angelegt?«

Aha, Lea Staab meldete sich zu Wort. Es wunderte Irmgard nicht, dass diese Frage von der jungen blonden Frau mit der Himmelfahrtsnase kam. Lea machte gerade Abitur und wollte danach in Mainz Geschichte und Deutsch studieren. Als zukünftige Lehrerin hatte sie zu jedem Thema 1000 Fragen. Irmgard mochte es, wenn junge Leute Interesse an der Heimat und ihren eigenen Wurzeln hatten. Bei Lea allerdings war dieses Interesse sicherlich auch von zu Hause aus mitgeprägt worden, schließlich hatte ihr Vater, Gregor Staab, als Erster Beigeordneter der Stadtverwaltung viel mit lokalpolitischen Themen zu tun.

»Tja, das wissen wir leider nicht mit 100-prozentiger Sicherheit. Vermutlich wurden sie als Vorrats- und Lagerräume benutzt. Denn immerhin war Oppenheim im Mittelalter Freie Reichsstadt, durch die Lage am Rhein gab es hier ein reges Handels- und Transportwesen. Aber die Stadt war ja in gewisser Weise eingezwängt zwischen dem Fluss im Osten und der Anhöhe im Westen, sodass man irgendwann keine neuen Lagerhäuser mehr bauen konnte. Also ging man in den Untergrund. Die Temperatur hier unten liegt sommers wie winters bei rund 15 Grad – ideale Lagerungsbedingungen für Waren aller Art.«

Er führte die Gruppe weiter durch eine Engstelle, die zwei Tunnel miteinander verband. Die Helme kratzten an der Steindecke, Kies knirschte unter den Füßen.

»Später wurden die Gänge auch als Schutzräume genutzt«, erklärte der Lehrer weiter. »Denn Oppenheim wurde im Laufe seiner Geschichte immer wieder überfallen und verwüstet – im 30-jährigen Krieg, im Pfälzischen Erbfolgekrieg, in der Mitte des 18. Jahrhunderts dann im Siebenjährigen Krieg. Und natürlich waren die Tunnel perfekte Luftschutzbunker im Zweiten Weltkrieg. Danach wurde das Labyrinth mehr oder weniger vergessen, viele Gänge hat man einfach mit Schutt zugekippt.«

Der Weg führte inzwischen steil aufwärts, immer wieder kam jemand ins Rutschen und musste mit wedelnden Armen die Balance suchen. Die Taschenlampen zeigten roh behauenen gelblichen Stein. Irmgards lebhafte Fantasie gaukelte ihr Bilder von mittelalterlichen Arbeitern vor, die im Schein rußender Talglichter Zentimeter für Zentimeter in das Gestein vordrangen.

»Beim Freilegen hat man später dann allerlei Seltsames gefunden, sogar Menschenknochen.« Matthis senkte die Stimme. »Abgenagt!«

Er ließ seine Lampe über die Gesichter der Teilnehmer huschen und flüsterte fast. »Man vermutet, dass die Menschen während einem der zahlreichen Kriege hier im Untergrund Schutz suchten, und dass der Hunger irgendwann übermächtig wurde.« Er ließ seine Worte wirken und setzte seinen Weg mit leisem Lachen fort.

Irmgards Gedankenbilder zeigten statt der Bergleute nun ausgemergelte Menschen, die, in Lumpen gehüllt, apathisch an der Tunnelwand lehnten und gierige Blicke auf den siechen Großvater warfen.

»Wie sind die Tunnel denn wiederentdeckt worden?« Lea unterbrach Irmgards gruselige Vorstellung. Die angehende Lehramtsstudentin leuchtete neugierig in einen der Seitengänge, der von herabgebrochenen Steinen versperrt war.

»1986 ist ein Stück Garten in der Erde verschwunden. Eine Frau hat die Polizei gerufen, und plötzlich lag der Streifenwagen ebenfalls drei Meter tiefer im Untergrund. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber von da an war klar, dass es in Oppenheim sozusagen eine ›Stadt unter der Stadt‹ gibt. Die Verwaltung hat dann ordentlich Geld in die Hand genommen, zahlreiche Gänge freilegen lassen und alle gefährdeten Stellen mit Spritzbeton ausgekleidet. Schließlich muss das Labyrinth durch moderne Straßen und Gebäude heute viel, viel mehr Gewicht aushalten als im Mittelalter.«

Matthis ging auf die Knie und leuchtete nach vorne. Der Tunnel machte einen Knick nach unten und wurde gleichzeitig sehr niedrig.

»Hier bitte vorsichtig, dieser Abschnitt ist steil und gefährlich.«

Er fädelte sich mit einer Geschicklichkeit in die Engstelle hinein, die seinen sechs Lebensjahrzehnten Hohn sprachen. Seine Stimme klang gedämpft zur Gruppe hinauf.

»Heute kennen wir rund 30 Kilometer Tunnelstrecke, die aus mehr als 650 einzelnen Kelleranlagen besteht. Viele Abschnitte sind aber längst noch nicht untersucht, weil sie mit Schutt verfüllt oder durch Deckeneinbrüche unpassierbar sind. Da lauert sicher noch die eine oder andere Überraschung auf uns.«

»Was ist mit den Apostelfiguren? Die sollen doch jetzt gefunden worden sein, sogar das Fernsehen ist dabei.« Ein korpulenter Herr, der sich recht unelegant in die Engstelle schob, konnte seine Neugier schlecht verhehlen.

Der Lehrer machte eine unbestimmte Handbewegung.

»Ach, wissen Sie – so oft, wie diese Heiligenfiguren inzwischen fast gefunden worden sind … ich glaube erst an die Geschichte, wenn ich die Statuen mit eigenen Augen sehe.«

Irmgard hörte der Diskussion mit halbem Ohr zu. Die anderen waren ein Dutzend Schritte voraus, sodass sich ihre Stimmen merkwürdig hohl und verzerrt anhörten. Sie genoss den Ausflug in die Unterwelt inzwischen in vollen Zügen und fühlte sich wie die ›drei Fragezeichen‹ auf Entdeckungstour. Welch ein Abenteuer! Hoffentlich würde Jobst Matthis ihrem Volkshochschulkurs auch in Zukunft diese besondere Führung ermöglichen.

Sie war so in Gedanken, dass sie nicht auf den Untergrund achtete. Plötzlich trat ihr linker Fuß auf Geröll und geriet ins Rutschen. Hastig versuchte sie, ihr Gewicht auf den rechten Fuß zu verlagern, doch auch dieser fand keinen Halt. Kleine Kiesel zogen ihr den Boden unter den Füßen weg, sie stieß einen Schrei aus und knallte auf den Rücken. Während die übrigen Teilnehmer herumfuhren und die Lichtfinger ihrer Taschenlampen umherzuckten, geriet Irmgard ins Rutschen. Die Kieselsteine ließen ihren Körper weitergleiten, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte. Unter angstvollem Gejammer sauste sie nach unten, Steinchen tanzten um sie herum und klackerten heiter. Die unfreiwillige Rutschpartie endete an einer Ziegelmauer, die Irmgards Knochen stauchte und ihr die Luft mit einem hustenden Laut aus den Lungen trieb.

Doch damit war der Schrecken nicht vorbei. Unter den entsetzten Augen der übrigen Teilnehmer gerieten die Ziegel ins Wanken. Sand rieselte aus den Bruchkanten, schließlich brach die Wand polternd in sich zusammen. Zum Glück für Irmgard krachten die Blöcke nach hinten und verschwanden im aufwallenden Staub.

Eine schreckerfüllte Sekunde herrschte Ruhe, dann erklang ein spitzer Schrei. Irmgard schrie, ihre Stimme wurde von den Tunneln gierig aufgenommen und auf zahlreiche Seitengänge verteilt. Der Rest der Gruppe brauchte einen Augenblick, um zu erkennen, was geschehen war:

Direkt vor Irmgard hatte sich eine Kammer aufgetan, in der eine dunkle, hohe Kiste an der Wand stand. Sie war offen, in ihrem Inneren lehnte ein bandagierter Leichnam. Sein Knochengesicht bleckte die gelben Zähne, die Arme waren kreuzförmig vor der Brust zusammengebunden. Aus leeren Augenhöhlen starrte die Mumie auf Irmgard herab, die nicht aufhören konnte zu schreien.

*

hi tinne, 1830 treffen im weinhöfchen zum wien und aessen? lg elvis

Diese SMS hatte Tinnes Handy empfangen, als sie am Ende der Dreharbeiten ans Tageslicht und damit ins Mobilfunknetz zurückgekehrt war. Da sie ›wien‹ als vertippten Wein und ›aessen‹ als Abendessen interpretierte, lief sie direkt vom Kellerzugang in das Weinhöfchen, eine anheimelnde Weinstube in der Merianstraße.

Das schmale Haus mit dem hellen Fachwerk sah zwischen den beiden wuchtigen Nachbarhäusern regelrecht zierlich aus. An den Fenstern des Erdgeschosses rankten Reben, eine gestreifte Markise beschattete Stühle und Tische. Während Tinne sich an den letzten freien Tisch setzte, wurde ihr bewusst, dass sie zwischen den übrigen Gästen regelrecht exotisch aussah: Ihre braunen lockigen Haare waren platt gedrückt vom Grubenhelm, den sie den ganzen Tag getragen hatte, ihre Kleidung war staubig, an den Füßen trug sie schmutzige Wanderschuhe. Dazu kam, dass ihre frauenuntypischen 1,85 Meter sie eh auffallen ließen und für Seitenblicke sorgten. Das war ihr im Moment aber herzlich egal. Sie ließ sich die klamme Tunnelkälte von der Abendsonne aus den Gliedern treiben, bestellte ein Glas Weißburgunder Spätlese und betrachtete das bunte Treiben zwischen Markt und Katharinenkirche.

Der Markt war ein großer, freier Platz vor dem Rathaus und stellte den Mittelpunkt der Oppenheimer Altstadt dar. Fachwerkhäuser, Weinstuben und urige Restaurants reihten sich aneinander, als wäre die Zeit stehen geblieben. Das gesamte Ensemble besaß, wenn das Licht stimmte und die Weinreben an den Häusern das entsprechende Grün trugen, einen fast schon disneymäßigen Zuckerguss, der von den Besuchern mit Fotoapparaten und Handykameras festgehalten wurde.

Der Wein kam, Tinne nahm einen Schluck und kehrte gedanklich zu ihrem Job zurück. Der restliche Drehtag im Untergrund war eher unspektakulär verlaufen. Zwar hatte die Schlauchkamera eine beeindruckende Sammlung an Sakral- und Alltagsgegenständen offenbart, doch das beschleunigte die Fernseharbeit keineswegs. Denn erst morgen Nachmittag würde der Augenblick kommen, in dem die Forscher und das Kamerateam den Kellerraum tatsächlich betreten würden. Das versprach, ein spannender Augenblick zu werden, aber trotzdem ärgerte sie sich, dass sie ihr Brunnen-Projekt für diesen Medienzirkus unterbrochen hatte. Sie war wütend über sich selbst: Immer wieder ließ sie sich von anderen vor den Karren spannen und hatte dann nicht den Mumm, die Notbremse zu ziehen!