Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Sherlock Holmes - Neue Fälle (Historische Kriminalromane)

- Sprache: Deutsch

Ein Fall, in dem Sherlock Holmes über die Welt der Pulp Fiction und das Geheimnis des Teufels von St. James schlussendlich das Ziel seiner Ermittlungen erreicht: das Feuer der Hölle.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 205

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DIE NEUEN FÄLLE DES MEISTERDETEKTIVS

SHERLOCK HOLMES

In dieser Reihe bereits erschienen:

01 – Sherlock Holmes und die Zeitmaschine von Ralph E. Vaughan

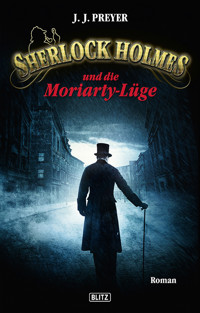

02 – Sherlock Holmes und die Moriarty-Lüge von J. J. Preyer

03 – Sherlock Holmes u. die geheimnisvolle Wand von Ronald M. Hahn

04 – Sherlock Holmes und der Werwolf

J. J. Preyer

SHERLOCK HOLMES

und der Teufel von St. James

Basierend auf den Charakteren von

eBook © 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Lektorat: Dr. Richard Werner

Titelbildgestaltung: Mark Freier

Satz: Winfried Brand

All rights reserved

Print ISBN: 978-3-89840-380-1 E-Book ISBN: 978-3-95719-204-2

KAPITEL 1

Henry Laval war sich bewusst, dass seine rechte Hand zitterte, als er das Gesicht der jungen Schönheit mit einer Schicht fein parfümierter Creme versah. Sibyl Narborough war für den Wachskünstler die perfekte Verkörperung der Herzogin von Malfi, wie sie John Webster in seinem Drama für die Bühne porträtiert hatte. Monsieur Laval hatte die Schauspielerin auf der Bühne des Drury Lane Theaters erlebt. Ihre Darstellung des Todes der unglücklichen Herzogin hatte ihn im Zentrum seines Wesens berührt, ja erschüttert, sodass er nicht geruht hatte, bis sie sich bereit erklärte, Modell für die Figur der Herzogin von Malfi zu stehen.

Die Szene der Hinrichtung hatte sein Leben verändert. In dem Moment, als der Henker der Herzogin den Strick um den Hals legte, um sie zu Tode zu würgen, und Sibyl Narborough mit vor Todesangst weit aufgerissenen blauen Augen, die ihn an die Fluten des Seine-Flusses seiner Kindheit erinnerten, in seine eigenen Augen blickte, war ihm klar geworden, was er eigentlich wollte, was er in vielen verwirrten Träumen erlebt hatte: Er wollte nicht mehr leblose Wachspuppen für sein Museum fertigen, sondern Leben und Sterben in entscheidenden Momenten einfangen, seinen Figuren Dramatik und Seele einhauchen.

Henry Laval erinnerte sich der letzten Worte der Herzogin, bevor der Henker sie tötete:

Zieh fest, mit aller Kraft, und zieh damit

den Himmel aus der Höh’ auf mich herab.

Doch warte einen Augenblick! Ist nicht

das Himmelstor so niedrig, dass man nur

es kniend im Gebet durchqueren kann?

An diesem Punkt des Stücks hatte sich die Schauspielerin vor das Publikum hingekniet, den Strick des hinter ihr stehenden Henkers um den schmalen Hals.

Nun komm, gewalt’ger Tod, lass mich nicht warten.

Geleite mich wie Alraun in den Schlaf.

Und dann der große Moment, der für Monsieur Laval einen Liebesakt darstellte, den er selbst wegen seiner körperlichen Verunstaltung nie erlebt hatte. Voll männlicher Kraft zog der Henker am Strick, die Herzogin streckte dem Publikum die Hände entgegen, als wollte sie sich mit ihm vereinen, und glitt entseelt zu Boden.

Henry Laval bemerkte den wohligen Schauder, der durch den Körper der Schauspielerin lief, als er ihren Hals eincremte. Sie wehrte sich auch nicht gegen den blauen Seidenschal, der mit der Farbe ihrer Augen harmonierte und den er mit einem so kräftigen Ruck über ihrem schmalen Hals zusammenzog, dass sie, bevor sie das Bewusstsein verlor, einen Schrei des Erstaunens ausstieß.

Er drückte einen sanften Kuss auf ihre leicht geöffneten Lippen, denen keine Atemluft mehr entwich. Der Ausdruck des Gesichts der Herzogin von Malfi war perfekt. Es zeigte Überraschung, Angst, aber auch Ekstase. Als ob sie ihren Tod als letzten, extremen Liebesakt empfunden hätte.

Jetzt musste Monsieur Laval rasch handeln, ihren noch biegsamen Körper entkleiden, ihn mit der Salbe versehen, die der Haut den erwünschten Seidenschimmer schenkte, bevor mehrere Schichten warmen Wachses der Figur Haltbarkeit und Dauer verliehen. In einem halben Jahr, wenn er zügig arbeitete, würde die Szene, welche die Hinrichtung der Herzogin von Malfi nachstellte, zur Hauptattraktion seines Wachsmuseums werden.

Er schälte die Wachsmaske von seinem Gesicht, um bei der heiklen Arbeit nicht behindert zu werden, und erschrak wie so oft, wenn er beim Reinigen der Hände im Spiegel sein von heißem Wachs versengtes Gesicht sah. Er hatte den Unfall, der ihn zu einem Monster werden ließ, jahrelang beklagt, hatte sich töten wollen, empfand nun aber seine Auswirkungen als Segen. Der Verlust äußerer Attraktivität hatte es ihm ermöglicht, sich völlig auf die Kunst, auf seine Arbeit zu konzentrieren und die Technik der Herstellung von Wachsfiguren so sehr zu verfeinern, dass ganz London in sein Wachsmuseum strömte und Zeitungen in Tönen höchsten Lobes über jede neue Attraktion schrieben.

Wie froh, wie glücklich war Henry Laval, dass ihm nun der endgültige Durchbruch zur Spitze seiner Zunft gelungen war.

Martha Hudson legte das Heft mit dem bunten Umschlag beiseite. Sie musste auf eine weitere Lektüre des Romans Geheimnis des Wachsmuseums vorderhand verzichten und sich den Vorbereitungen zur Teestunde widmen, zu der sie ihre Freundinnen Dorothy, Mabel, Gertrude und Molly eingeladen hatte. Die Frauen trafen einander jeden Montag in einem der Häuser der fünf tüchtigen Witwen, die ihren Lebensunterhalt durch Vermietung von Zimmern und die Bereitstellung von Mahlzeiten für ihre Herren bestritten, wie sie die unverheirateten Männer nannten, welche mütterliche Betreuung mehr oder minder zu schätzen wussten. Und dieses Mal war Baker Street 221 an der Reihe.

Obwohl Martha Hudson wissen wollte, wie der Roman weiterging, obwohl sie die Frage beschäftigte, wie viele weitere Menschen Monsieur Laval zum Opfer fielen und ob dieser seiner gerechten Strafe zugeführt werden würde, widmete sie sich der Zubereitung von frischem Malzbrot und Tee.

„Der Doktor ist einmalig“, lobte Mrs Hudson einen ihrer beiden Mieter, als sie sich mit ihren Freundinnen über die Ereignisse der letzten Woche und die jeweiligen Untermieter austauschte. „Ein Muster an Menschlichkeit und beruflichem Können und Wissen. Noch etwas Tee?“

„Wo, sagtest du, ist Doktor Watsons Praxis?“, fragte Molly Easton.

„In Paddington. Aber Bekannten hilft er bereitwillig auch außerhalb seiner Dienstzeiten hier im Haus.“

„Und der andere, der große Schlanke mit dem stechenden Blick?“, erkundigte sich Mabel Hiller. „Er ist mir irgendwie unheimlich. Der Mann sieht dich nicht an, er blickt durch dich hindurch.“

„Er ist ein Genie“, verteidigte Martha Hudson den ersten und einzigen Consulting Detective Englands. „Mister Holmes löst die schwierigsten Rätsel und Kriminalfälle.“

Die vier Damen schwiegen kurz, als wollten sie ihrer Gastgeberin nicht widersprechen, obwohl sie deren positive Einschätzung des abweisenden Mannes ganz offensichtlich keineswegs teilten. Es schien, als fürchteten sie um Martha Hudsons Leib und Leben, die sie durch Person und Beruf ihres Mieters gefährdet sahen.

„Wenn er auf seinem Gebiet so gut ist, wie du behauptest, Martha, dann solltest du mit ihm reden“, wandte sich Dorothy Aimsworth an ihre Gastgeberin.

„Wegen deines Untermieters?“

„Wegen des unheimlichen Monsieur Blanchard“, bestätigte sie.

„Dann musst du mir schildern, was an ihm so merkwürdig …“

„Unheimlich“, verbesserte Dorothy ihre Freundin.

„Was an ihm so unheimlich ist“, beendete Mrs Hudson ihren Satz. Es war nicht leicht, mit den Damen kultivierte Konversation zu machen. „Mister Holmes wird schnell ungeduldig, wenn nicht alles, was man ihm berichtet, Hand und Fuß hat.“

„Du lässt dich doch von diesem arroganten Blender nicht tyrannisieren?“, meldete sich Gertrude Sassoon zu Wort.

„Wo denkst du hin!“, erwiderte die Gastgeberin und machte ihre Freundin auf einen Kuchenkrümel an ihrer linken Wange aufmerksam.

„Dein Malzbrot ist unvergleichlich! Du musst mir unbedingt das Rezept verraten.“

„Also, kann ich jetzt endlich erzählen, was mich an Monsieur Blanchard so beunruhigt, oder wollt ihr euch weiterhin oberflächlichem Teetratsch widmen?“, unterbrach Dorothy Aimsworth ungeduldig.

„Wer ist Monsieur Blanchard?“, fragte Gertrude Sassoon.

„Ach, vergiss es! Es hat keinen Sinn, mit euch über irgendetwas zu reden, das über den üblichen Alltagskram hinausgeht.“

„Wir sind doch ganz Ohr“, gab sich Molly Easton interessiert.

„Gut, dann versuche ich es ein letztes Mal. Ihr wisst doch, dass mir Monsieur Blanchard schon immer etwas unheimlich war. Was ich aber am Sonntag gesehen habe, hat mir buchstäblich den Atem geraubt.“

„Möchte noch jemand etwas Tee?“, fragte Martha Hudson, die das theatralische Gehabe ihres Gastes störte. Aus jeder Mücke machte sie einen Elefanten, um wieder einmal im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Einmal hatte sie Zahnschmerzen, die sie fast umbrachten, ein anderes Mal schrie sie laut auf, weil der Tee zu heiß war. Und dieses Mal versuchte sie es mit einer Schauergeschichte über ihren Untermieter. Dabei waren ihre eigenen Hausgenossen wesentlich interessanter. Aber sie übte sich in nobler Zurückhaltung, während Dorothy über ihren unheimlichen Mieter auspackte.

„So, jetzt reicht es aber, Martha! Ich gehe, und ihr seht mich nie wieder. Das ist ja die Höhe. Während ich …“

„Ich habe es doch nur gut gemeint“, entgegnete Martha Hudson beschwichtigend. „Erzähl doch einfach weiter. Ich erinnere mich, dass du des Öfteren von den unbewegten Gesichtszügen deines Mieters erzählt hast, von seinem Pokerface, wie du es genannt hast, dem keine Gefühlsbewegung abzulesen ist, und dass sich dieser Mann scheinbar über nichts freuen oder ärgern kann.“

„So ist es. Es überrascht mich, dass du dich daran erinnerst, Martha. Manches Mal könnte man meinen, niemand hier hört einem zu.“

„Und dann hast du am vergangenen Sonntag eine Entdeckung gemacht, die …“

„Woher weißt du das, Martha? Jetzt wirst auch du mir unheimlich. Wie auch immer, Monsieur Blanchard hatte offenbar vergessen, das Badezimmer abzuschließen, und ich wusste nicht, dass er sich rasierte, also öffnete ich die Tür und sah … die Erinnerung daran schnürt mir die Kehle zu. Könntest du mir etwas Tee reichen, Martha?“

„War der Mann unbekleidet?“, fragte Molly Easton mit morbidem Interesse. „Also ich … man sollte eigentlich nicht darüber reden, aber ich sah Mister Cronstable unlängst so, wie Gott ihn geschaffen hat. Ein fürchterlicher Anblick, das könnt ihr mir glauben!“

„Nein. Das war es nicht“, meldete sich Dorothy Aimsworth mit belegter Stimme wieder zu Wort. „Ich habe sein Gesicht gesehen, und es sah ganz anders aus als sonst. Eine Fratze. Rot, verbrannt, teuflisch.“

„Das heißt …“

„Das heißt“, setzte Dorothy ihre Erzählung fort, „dass Monsieur Blanchard eine Maske trägt. Er verbirgt sein verunstaltetes Gesicht unter einer Maske aus Wachs.“

„Wo, sagtest du, ist er beschäftigt?“

„Bei Madame Tussauds, im Wachsmuseum. Er ist ein Monster. Ich traue ihm alles zu.“

„Du solltest ihm kündigen.“

„Das wäre mein Todesurteil. Ich würde dann wie alle anderen bei Madame Tussauds landen.“

„Was heißt das, wie alle anderen?“, zeigte sich die Gastgeberin beunruhigt. „Was meinst du damit?“

„Ich habe ein Buch gelesen, das im Detail die Schreckenstaten eines Monsieur Laval beschreibt. Das Geheimnis des Wachsmuseums. Es ist ganz eindeutig die Geschichte meines Monsieur Blanchard, auch wenn er einen anderen Namen trägt.“

„Das ist aber interessant“, fand Martha Hudson. „Ich lese diesen Roman ebenfalls. Edwin J. Brett ist ein wunderbarer Schriftsteller. Seine Geschichten sind mir am liebsten. Sie enthalten alles, was man sich als Leser wünscht. Man kann sich so gut in seine Gestalten hineindenken, auch in die Mörder.“

„Aber Martha, was sagst du denn da! Ich bin der Meinung, man sollte seine kostbare Zeit nicht mit nutzlosen Tätigkeiten wie Lesen vergeuden“, gab sich Mabel Hiller streng.

„Ach, das sagst du doch nur, weil du nicht lesen kannst“, warf ihr Molly Easton vor.

„Unsinn. Ich werde es euch beweisen“, erwiderte diese und bat Martha Hudson um den besagten Roman. Dann begann sie mit triumphierender Stimme laut vorzulesen. „Henry Laval war bewusst, dass seine rechte Hand zitterte, als er das Gesicht der jungen Schönheit mit einer Schicht fein parfümierter Creme versah. Sibyl Narborough war für den Künstler seines Faches die perfekte Verkörperung der Herzogin von Malfi, wie sie John Webster in seinem Drama für die Bühne porträtiert hatte. Monsieur Laval hatte die Schauspielerin auf der Bühne des Drury Lane Theaters erlebt. Ihre Darstellung des Todes der unglücklichen Herzogin hatte ihn im Zentrum seines Wesens berührt, erschüttert, sodass er nicht geruht hatte, bis sie sich bereit erklärte, Modell für die Figur der Herzogin von Malfi zu stehen.“

Es war still geworden im Salon, aus dessen Fenstern man auf die belebte Baker Street sah, in der schon die ersten Gaslampen brannten. Es wurde schnell finster im November, und der dichte Nebel, der sich mit dem Rauch aus den Schornsteinen vermischte, tat sein Übriges, um die Stadt zu verdüstern.

Martha Hudson entzündete das Gasmantellicht in der Mitte des gemütlichen Raumes und schloss die Vorhänge. Das Feuer im offenen Kamin spendete zusätzliches Licht und angenehme Wärme.

„Könntest du nicht mit deinem Detektiv über Monsieur Blanchard sprechen?“, wandte sich Dorothy Aimsworth wieder an ihre Freundin.

„Die Tatsache, dass der Mann eine Wachsmaske trägt, genügt nicht, um Mister Holmes zu belästigen“, wehrte diese ab.

„Aber es ist nicht allein die Maske. Bei Madame Tussauds stehen Figuren, die sehr lebensecht wirken, zu echt, könnte man beinahe sagen. Wenn du verstehst, was ich meine.“

„Du deutest an, dass Monsieur Blanchard Menschen tötet und dann mit Wachs überzieht, so wie Monsieur Laval in diesem Roman.“

„Ich bin mir beinahe sicher, dass es so ist. Der Schriftsteller …“

„Edwin J. Brett.“

„Mister Brett schreibt, dass der Roman auf Tatsachen beruht. Frag bitte deinen Detektiv! Mehr als nein sagen kann er nicht.“

„Ich weiß gar nicht, ob Mister Holmes zu Hause ist“, versuchte es die Gastgeberin mit einer Ausflucht. „Möglicherweise weilt er gar nicht in London.“

„Das Gaslicht flackert“, bemerkte Gertrude Sassoon. „Das bedeutet, dass noch jemand hier im Haus das Licht aufgedreht hat. Und ich höre Schritte über uns.“

„Wie unheimlich“, fand Mabel Hiller. „Das erinnert mich an den Roman Gaslicht, in dem der Mörder im Haus nach Juwelen sucht. Sobald er das Licht aufdreht, flackern die Lampen der armen Alice. Du solltest vorsichtig sein, Martha.“

„Wenn ich eure Ratschläge befolge, müsste ich einerseits Mister Holmes ersuchen, ein Verbrechen aufzuklären“, stellte die Angesprochene fest, „andererseits jedoch soll ich ihn Scotland Yard ausliefern, weil er mich aus irgendwelchen Gründen töten will.“

Nach einer Minute des Schweigens bat Gertrude Sassoon, die Angelegenheit zumindest mit dem Doktor, dem Freund des Detektivs, zu besprechen, da dieser nach Marthas Worten viel zugänglicher wäre.

„Gut. Das werde ich tun“, nahm sie den Vorschlag an. „Vielleicht kann ich euch nächste Woche Neues berichten.“

Nachdem die Damen gegangen waren und Martha Hudson wieder in ihre Alltagskleidung geschlüpft war, das Zimmer aufgeräumt und das Geschirr gespült hatte, wartete sie auf die Rückkehr von Doktor Watson, der meist gegen halb acht von Krankenbesuchen nach Hause kam. Als sie hörte, wie jemand die Haustür aufschloss, eilte sie auf den gemeinsamen Flur des Hauses und erschrak, als sie den Detektiv vor sich stehen sah.

„Guten Abend, Mister Holmes“, grüßte sie den Eintretenden und wollte rasch in der Küche verschwinden.

„Sie wollten mit dem Doktor reden?“, fragte der Detektiv. „Er befindet sich in seinem Zimmer. Es ist beleuchtet. Ich werde ihm Bescheid geben.“

„Ach, es eilt nicht. Eine unbedeutende Angelegenheit.“

„Die im Zusammenhang mit dem Besuch Ihrer Freundinnen am Nachmittag steht.“ Holmes blickte seiner Vermieterin in die Augen, bis diese verlegen den Blick abwendete. „Nur heraus damit!“

„Darf ich Sie auf eine Tasse Kaffee in den Salon bitten, Mister Holmes?“

Während Mrs Hudson in der Küche mit der Kaffeekanne hantierte, entfernte Sherlock Holmes einen Stapel Romanhefte von dem gepolsterten Sessel, in dem er Platz nehmen wollte. Mit einem Lächeln auf seinem sonst so ernsten Gesicht studierte er die Titel der Penny Dreadfuls, die offenbar zur bevorzugten Lektüre Mrs Hudsons und ihrer Freundinnen zählten. Die Verbrechen des Spring-Heeled Jack, Gaslicht, Der Vampir von Lancaster, Der Werwolf von Edinburgh und Das Geheimnis des Wachsmuseums lauteten nur einige der Titel, die alle von demselben Autor, einem gewissen Edwin J. Brett, stammten, wobei der Roman über das Wachsmuseum die stärksten Abnutzungserscheinungen zeigte, also bei den Damen offensichtlich besonders gut ankam.

Nachdem der Detektiv mit Kaffee und Malzbrot versorgt worden war, meinte er: „Sie selbst, liebe Mrs Hudson, verzichten wohl einer ungestörten Nachtruhe wegen auf dieses anregende Getränk.“

„Sie haben wie immer recht, Mister Holmes. Ich kann nicht schlafen, wenn ich am Abend Kaffee trinke.“

„Und Sie wollten nicht mit mir, sondern mit dem Doktor reden, wollten ihn als Vermittler einschalten, weil Sie nicht sicher sein konnten, wie ich auf Ihr Anliegen reagieren würde.“

„Ach, Mister Holmes … Es ist nur, weil ich es einer Freundin versprochen habe. Ich weiß, dass Sie sich nicht mit solchen Lappalien abgeben.“

„Oh doch! Wachsmuseen und die damit verbundenen Geheimnisse sind durchaus nicht uninteressant.“

„Ich finde es irgendwie beunruhigend, Mister Holmes, dass Sie so direkt in mich hineinblicken können …“

„Alles simple Deduktion, Mrs Hudson. Meine magischen Kräfte sind hiermit erschöpft. Den Rest müssen Sie mir selbst erzählen.“

Zögernd, immer wieder auf die Reaktionen des Detektivs achtend, berichtete Martha Hudson von Dorothy Aimsworths Verdacht gegen deren Untermieter Monsieur Blanchard.

„Und Ihre Freundin befürchtet, dass dieser Mann französischer Herkunft Menschen dahinmeuchelt, sie mit Wachs überzieht und bei Madame Tussauds ausstellt.“

„So, wie Sie das sagen, Mister Holmes, klingt es natürlich lächerlich. Es tut mir leid, dass ich mich dazu habe hinreißen lassen, Sie mit diesem Gerücht zu belästigen.“

„Man müsste nur klären, ob es genügt, eine Leiche mit Wachs zu überziehen, um sie zu konservieren. Ich zweifle daran, werde es aber mit einem Versuchstier in meinem Labor ausprobieren. Wahrscheinlich müsste man das tote Wesen vorher einbalsamieren. Ich vermute, mit Garstin’scher Flüssigkeit. Ein spannender Gedanke.“

„Bitte, töten Sie kein Tier, Mister Holmes! Auch wenn es sich nur um eine Maus handelt.“

„Oder mit einer Lösung aus Arsen und Glycerin“, überlegte der Detektiv weiter, ohne auf die Worte seiner Vermieterin zu achten. „Wobei …“ Sherlock Holmes unterbrach sich selbst. „Mrs Hudson, ich möchte mich bei Ihnen für den interessanten Fall, den Sie an mich herangetragen haben, bedanken und verspreche Ihnen, mich darum zu kümmern. Sie werden bald von mir hören und können Ihren Freundinnen nächsten Montag von der Lösung berichten. Ach, und würden Sie mir den Roman bis … sagen wir … nächsten Sonntag leihen? Ich benötige ihn als Studienobjekt.“

„Aber natürlich, Mister Holmes. Ich danke Ihnen für Ihre große Freundlichkeit.“

„Die Sie nicht von mir erwartet haben, Mrs Hudson, geben Sie es ruhig zu. Das Malzbrot war übrigens hervorragend. Allerdings mag ich keine Rosinen. Sie erinnern mich an tote Fliegen.“

Nachdem sich der Detektiv in die Räume im ersten Obergeschoss begeben hatte, dachte Martha Hudson noch lange an tote Fliegen, bis sie Doktor Watson heimkehren hörte. Ihre Nerven waren angespannt, vermutlich durch den vielen Tee, den sie im Verlauf des Nachmittags konsumiert hatte. Beunruhigt überlegte sie, was wohl das Flackern des Gaslichtes ausgelöst hatte, obwohl weder der Doktor noch Sherlock Holmes zu Hause gewesen waren. Und hatte sie nicht deutlich die Schritte eines Menschen vernommen?

Sie würde sich wieder einmal durch eine schlaflose Nacht quälen müssen.

Der Detektiv saß vor dem Feuer am offenen Kamin und las im Schein des Gaslichts in dem Roman, der Mrs Hudsons Freundin verstört hatte. Er war so vertieft in die Lektüre, dass er nicht einmal aufblickte, als Doktor Watson den gemeinsamen Wohnraum betrat, sich mit einem Glas Portwein in seinem gepolsterten Armsessel niederließ und die kalten Füße in dem auf dem Boden ausgebreiteten Bärenfell vergrub.

Eineinhalb Stunden später war Holmes auf der letzten Seite des Romanheftes angelangt, auf der das Erscheinen eines weiteren sensationellen Werks des Autors Edwin J. Brett mit dem Hinweis angekündigt wurde, Der Teufel von St. James würde Anfang Dezember bei gut sortierten Zeitungshändlern und im Abonnement erhältlich sein.

„Sagen Sie mir, Watson“, wandte sich Holmes an seinen Mitbewohner, der vor dem Feuer eingenickt war. „Warum versuchen Sie die Anwesenheit einer Frau in dieser Wohnung sowohl vor Mrs Hudson als auch vor mir zu verbergen?“

„Wie? Was? Welche Frau?“, gab sich der Doktor verwirrt.

„In Ihrem Zimmer befindet sich eine Frau, die unsere Wohnung auf bemerkenswert effektive und liebevolle Weise aufgeräumt und verschönert hat. Das Gaslicht ist heute schwächer als sonst, also wird ein zusätzlicher Raum beleuchtet. Noch nie hatten wir in der alten Vase Blumen, doch heute, mein lieber Watson, zieren die letzten Rosen dieses Herbstes das Gefäß. Es liegt ein leichter Duft von Zitronen in der Luft, der von einem feinen und angenehmen Damenparfüm stammt.“

„Hören Sie doch auf, Holmes! Das sind Hirngespinste, ausgelöst durch Ihre unmögliche Lektüre.“

„Soso … Miss Melmoth ist also ein Hirngespinst, das sowohl Mrs Hudson als auch meine Wenigkeit befallen hat?“

„Holmes, Sie sind mir unheimlich. Woher wissen Sie, wie die Frau heißt?“

„Lenken Sie nicht ab, Doktor. Aus welchem Grund verheimlichen Sie die Anwesenheit der jungen Dame?“

„Sie ist sehr scheu, und …“ Bei diesen Worten senkte Watson seine Stimme zu einem Flüstern. „Sie hat große Angst. Gestatten Sie, Holmes, dass ich mich zurückziehe und die Angelegenheit nicht weiter diskutiere.“

„Ich gestatte“, erwiderte der Detektiv und machte eine wegwerfende Handbewegung in Richtung seines Freundes, der den gemeinsamen Wohnraum verließ.

Holmes nahm noch einmal den Roman zur Hand und grübelte über das Ende, bei dem nicht, wie sonst bei derlei Romanen üblich, das Gute über die Mächte des Bösen siegte. Edwin J. Brett ließ doch tatsächlich seinen Helden am Ende des Heftes sterben.

Kensington drückte ab. Die Kugel traf ihr Ziel, Lavals Körper vollführte eine Pirouette en dedans, eine Drehung nach innen, und ging mit einem seltsam anmutenden Geräusch zu Boden, wobei ihm die Wachsmaske vom Gesicht rutschte und die Fratze eines Monsters enthüllte.

Der Lord verstaute befriedigt seine Pistole im Halfter. Auch dieser Fall war gelöst, obwohl er sich als einer der schwierigsten seiner Laufbahn erwiesen hatte. Doch was war das? Eine Hand ergriff seinen Kopf von hinten, eine zweite drückte ihm ein übel riechendes Tuch gegen Mund und Nase. Der Detektiv ahnte, dass er einer Täuschung zum Opfer gefallen war, dass er nicht Laval, sondern lediglich eine Wachsfigur des großen Verbrechers erschossen hatte.

Henry Laval war vom Gesichtsausdruck seines Gegners begeistert. Lord Kensingtons Miene zeigte Entschlossenheit und leichtes Staunen. Laval hoffte, dass der nun nötige Stich durch Kensingtons Herz keinerlei Veränderung der Gesichtszüge des Detektivs herbeiführen und der Mann ihn in seiner tiefen Betäubung nicht spüren würde. Lord Kensington würde zu den größten Attraktionen des Wachsmuseums zählen.

Angesichts des Todes des Detektivs fand Holmes die Ankündigung eines weiteren Romans umso bemerkenswerter. Wer würde diesen Fall lösen? Wollte der Autor eine neue Hauptfigur, einen neuen Detektiv, erfinden?

Holmes ahnte, dass hinter all diesen Fragen mehr steckte, als ein oberflächlicher Betrachter zu erkennen vermochte, also hieß es, der Sache methodisch auf den Grund zu gehen. Der Detektiv witterte Abenteuer und Gefahr. Er wollte zu seiner Violine greifen, um seinen Kopf freizubekommen und den Gedanken, die ihn beschäftigten, Rhythmus und Energie zu verleihen, entschied aber aus Rücksicht auf Watson und die Dame im Nebenzimmer, auf das Musizieren zu verzichten. Er wollte die ersten zarten Bande, die ihn letztlich von seinem Mitbewohner befreien würden, nicht stören. Die Arbeit lief für Holmes derart befriedigend, dass er sich die Wohnung auch allein leisten konnte, und das hätte, vom vergrößerten Platzangebot abgesehen, auch andere Vorteile. Holmes dachte daran, einen Butler zu engagieren, dessen Tätigkeit ihm den Alltag erleichtern würde.

Der Detektiv entschloss sich zu einem Spaziergang durch das nächtliche London, der ihn zur Marylebone Road führte, in die vor zwei Jahren Madame Tussauds Wachsmuseum vom Baker Street Bazaar übersiedelt war. Das neu errichtete Gebäude lag, mit Ausnahme eines Fensters im obersten Stockwerk, im Dunkeln. Der Schatten eines Mannes bewegte sich dahinter unaufhörlich auf und ab. Ein Mensch, der innerlich sehr aufgewühlt war, schloss Holmes und erinnerte sich an Gerüchte, dass es um die Finanzen des Museums nicht allzu gut bestellt war. Joseph Randall, der Enkel der Gründerin der Ausstellung, so hieß es, habe sich durch den Neubau in Schulden gestürzt, die ihn nun trotz des Erfolgs seines Etablissements bei den Londonern in den Abgrund zu reißen drohten. Wäre es möglich, überlegte Holmes, dass diese schwierige Situation den Besitzer und seine Mitarbeiter zu verzweifelten Handlungen verleitete und dass jener Schriftsteller von Heftromanen davon Wind bekommen und sich zu seinem Schauerroman hatte inspirieren lassen?

Holmes wusste, dass am Anfang jedes Falles Fragen standen. Fragen, denen man keine Grenzen setzen durfte, denn sie warfen Licht auf das Geschehen, das noch beinahe vollständig im Dunkeln lag. Im Dunkeln – bis auf das Zimmer im zweiten Stock des Gebäudes, in dem ein Mensch keine Ruhe fand.

KAPITEL 2

Sherlock Holmes suchte das Wachsmuseum am nächsten Tag gegen halb elf Uhr Vormittag auf, erstand eine Eintrittskarte und bewegte sich langsam durch die muffig riechenden Hallen, in denen die Figuren wichtiger Staatsmänner und Monarchen Europas ausgestellt waren. Vor Königin Viktoria, Prinz Albert und den übrigen Mitgliedern der königlichen Familie beugten die Besucher unwillkürlich die Köpfe, so echt erschienen ihnen die Nachbildungen. Mehr Neugier als Respekt erweckten die Figuren von Zar Alexander von Russland, Ludwig XVI. von Frankreich und Marie Antoinette, dem Kaiser von Mexiko, Garibaldi, Graf Bismarck und den amerikanischen Präsidenten Lincoln und Johnson.

„Haben Sie schon die Chamber of Horrors besucht, Mister Holmes?“, wandte sich ein Mann, der keinen Mantel trug, also zum Personal des Museums gehören musste, an den Detektiv. „Sie müsste Ihren beruflichen Interessen entgegenkommen. Aber entschuldigen Sie meine Aufdringlichkeit … Ich wurde von unserer Mitarbeiterin an der Kasse vom Eintreffen eines Prominenten verständigt. Es ist mir eine Ehre, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Ich bin Joseph Randall.“

„Der Enkel Marie Tussauds“, stellte Holmes fest.