9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

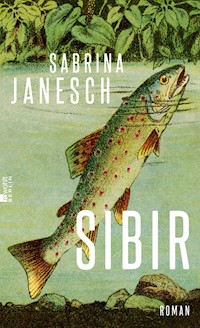

Furchterregend klingt das Wort, das der zehnjährige Josef Ambacher aufschnappt: Sibirien. Die Erwachsenen verwenden es für alles, was im fernen, fremden Osten liegt. Dorthin werden Hunderttausende deutscher Zivilisten – es ist das Jahr 1945 – von der Sowjetarmee verschleppt, unter ihnen auch Josef. Kasachstan ist das Ziel. Dort angekommen, findet er sich in einer harten, aber auch wundersamen, mythenvollen Welt wieder – und er lernt, sich gegen die Steppe und ihre Vorspiegelungen zu behaupten. Mühlheide, 1990: Josef Ambacher wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Woge von Aussiedlern die niedersächsische Kleinstadt erreicht. Seine Tochter Leila steht zwischen den Welten und muss vermitteln – und das zu einem Zeitpunkt, an dem sie selbst den Spuk der Geschichte zu begreifen und zu bannen versucht. Sabrina Janesch erzählt mitreißend und in leuchtenden Farben die Geschichte zweier Kindheiten, einmal in Zentralasien nach dem Zweiten Weltkrieg, einmal fünfzig Jahre später in Norddeutschland. Dabei spannt sie meisterhaft einen Bogen, der unbekannte, unerzählte Kapitel der deutsch-russischen Geschichte miteinander verbindet. Ein großer Roman über die Suche nach Heimat, die Geister der Vergangenheit und die Liebe, die sie zu besiegen vermag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Sabrina Janesch

Sibir

Roman

Über dieses Buch

Furchterregend klingt das Wort, das der zehnjährige Josef Ambacher aufschnappt: Sibirien. Die Erwachsenen verwenden es für alles, was im fernen, fremden Osten liegt. Dorthin werden Hunderttausende deutscher Zivilisten – es ist das Jahr 1945 – von der Sowjetarmee verschleppt, unter ihnen auch Josef. Kasachstan ist das Ziel. Dort angekommen, findet er sich in einer harten, aber auch wundersamen, mythenvollen Welt wieder – und er lernt, sich gegen die Steppe und ihre Vorspiegelungen zu behaupten.

Mühlheide, 1990: Josef Ambacher wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Woge von Aussiedlern die niedersächsische Kleinstadt erreicht. Seine Tochter Leila steht zwischen den Welten und muss vermitteln – und das zu einem Zeitpunkt, an dem sie selbst den Spuk der Geschichte zu begreifen und zu bannen versucht.

Sabrina Janesch erzählt mitreißend und in leuchtenden Farben die Geschichte zweier Kindheiten, einmal in Zentralasien nach dem Zweiten Weltkrieg, einmal fünfzig Jahre später in Norddeutschland. Dabei spannt sie meisterhaft einen Bogen, der unbekannte, unerzählte Kapitel der deutsch-russischen Geschichte miteinander verbindet. Ein großer Roman über die Suche nach Heimat, die Geister der Vergangenheit und die Liebe, die sie zu besiegen vermag.

Vita

Sabrina Janesch wurde 1985 in Niedersachsen geboren. Sie ist die Tochter einer polnischen Mutter und eines Vaters, der als Kind aus dem Wartheland nach Zentralasien verschleppt wurde. Für ihre Romane erhielt Janesch zahlreiche Preise; «Die goldene Stadt» (2017) wurde zum Bestseller. Für die Recherche zu «Sibir» sprach sie mit Zeitzeugen, las Tagebücher, historische Dokumente. Ihre Reise führte sie schließlich bis in das kasachische Steppendorf, in dem ihr Vater seine Kindheit verbracht hat. Sabrina Janesch lebt mit ihrer Familie in Münster.

Impressum

Die Arbeit der Autorin am vorliegenden Buch wurde von der Robert Bosch Stiftung, vom Deutschen Literaturfonds e.V. sowie von der Kunststiftung NRW gefördert.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2023

Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Quagga Media UG/akg-images

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

ISBN 978-3-644-01310-0

www.rowohlt.de

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Für meinen Vater

Was schreibst du da, Papatschka?

Nichts weiter, Töchterchen. Wörter, die mir durch den Kopf gehen.

Vater und ich sitzen auf der Terrasse, es ist früh am Morgen. Feine Nebelschwaden lösen sich von der Oberfläche des Sees; ein Stockentenpaar hat mit seiner Landung Spuren auf ihr hinterlassen. Gedämpft dringt ihr Geschnatter von der Schilfinsel herüber, der vertraute Geruch von angeschwemmten Miesmuscheln, Wasserpflanzen und nassem Sand liegt in der Luft. Vor uns dampfen zwei Tassen schwarzer Tee. Vater tunkt den Zeigefinger hinein und schreibt mit der feuchten Kuppe etwas in den Staub der Tischplatte.

Ich beuge mich vor und versuche, es zu entziffern, aber es gelingt mir nicht, es ist so gut wie nichts zu erkennen. Durch das geöffnete Schlafzimmerfenster höre ich, wie sich meine Mutter im Bett umherwälzt.

Zwei Tage sind vergangen, und ich habe noch immer ihre Stimme im Ohr, die mir erklärt, Vater würde endgültig den Verstand verlieren.

Wie bitte? Was ist passiert?

Doktor Wiechmann hat schon eine Einweisung ausgestellt, Josef weiß Bescheid. Der Platz in Ahrensbüttel ist aber frühestens in sechs Wochen frei.

Du lässt Papa einweisen? Und rufst mich erst jetzt an?

Mutter musste die Wut in meiner Stimme gehört haben, ich konnte sie kaum verbergen. Sie wechselte ins Polnische, ihre Muttersprache. Die Demenz verlaufe plötzlich rasend schnell. So was komme vor, Josef sei immerhin schon über achtzig. An manchen Tagen könne er sich an kaum etwas erinnern, nicht an seine, nicht an meine Kindheit.

Seit wann?

Seit gut zwei Wochen, Leila. Aber das ist nicht alles.

Sie redete hastig, ein wenig monoton. Ich war mir sicher, dass sie eine Beruhigungstablette genommen hatte, wagte aber nicht, sie danach zu fragen.

Leila, dein Vater hört Stimmen.

Und was wollen die von ihm?

Was die von ihm wollen? Was spielt das für eine Rolle? Josef ist nicht nur dement, er ist schizophren! Was ist, wenn er sich oder mir oder irgendwem sonst etwas antut?

Jetzt überschlug sich ihre Stimme, sie fing an zu weinen.

Hat er das gesagt? Dass er sich etwas antun will?

Nicht Wort für Wort. Nur, dass es ihn todtraurig macht, nichts mehr zu wissen, von damals. Er bereut, alles verbrannt zu haben. Das hat er anscheinend nicht vergessen: dass er vergessen wollte. Jetzt hat er vergessen und erträgt es nicht.

Mein erster Gedanke war: Mutter übertreibt. Dass sie allerdings bereits Doktor Wiechmann hinzugezogen hatte und dieser tatsächlich – wenn es stimmte, was sie behauptete – eine Einweisung ausgestellt hatte, beunruhigte mich.

Hast du noch irgendeines seiner Hefte?

Seine Tagebücher? Nein. Die hat er damals alle vernichtet. Oder verloren. Jedenfalls sind sie alle weg.

Wirklich alle?

Sie redete sich in Rage, phantasierte, wie meinem Vater vielleicht doch noch zu helfen sei. Wenn die Erinnerung zurückkäme, und sei es nur für einen Moment, gäbe es vielleicht keinen Raum mehr für die Stimmen, dann wäre er gerettet.

Ich dachte, du wolltest ihn einweisen lassen?

Kannst du nach Hause kommen? Und eine Weile bleiben?

Ja, ich denke schon. Sag mir noch eines: Welche Sprache?

Was meinst du, welche Sprache?

In welcher Sprache reden die Stimmen?

Woher soll ich das wissen? Glaubst du, ich höre sie auch?

Mutter legte auf, und ich fing an zu packen.

Mein Vater Josef Ambacher setzte sich sein Leben lang gegen die Geister der Vergangenheit zur Wehr, die Dschinn der Steppe, wie er sie nannte. Das erste Mal erzählte er mir von den Stimmen, da war ich zwölf Jahre alt, es war kurz nach dem Schneesturm, der unser Leben durcheinandergewirbelt hatte. Für verrückt hat mein Vater sich selbst nie gehalten. Soviel ich weiß, hat er aber auch nie jemand anderem von den Stimmen erzählt. Vielleicht waren sie eine Art Widerhall aller Geschichten, die er jemals gehört hatte – einschließlich jener, die er selbst erzählte. Dieses Echo, so stelle ich es mir vor, hat ihn irgendwann innerlich zum Zerreißen gebracht.

Die Rückkehr der Stimmen ausgerechnet jetzt bedeutet womöglich, dass mein Vater noch immer nicht mit seinem früheren Leben abgeschlossen hat. Dass seine Erinnerungen weiter unveräußerlich zu ihm gehören, auch wenn er sie gründlich hatte auslöschen wollen. Wie es aussieht, versucht er aber doch, sich ein letztes Mal an den eigenen Haaren aus dem Wasser zu ziehen und zu erkennen, wer er war. Seine Geschichten haben ihm stets Auftrieb gegeben, er wird sie sicher brauchen, und vielleicht, wer weiß, gilt das auch für mich.

Vaters Filzkäppchen sitzt falsch herum auf seinem Kopf, die Samtweste hängt schief zugeknöpft an seinem Oberkörper. Gerade scheint er eingenickt zu sein, das Kinn gleitet Richtung Brust, er räuspert sich, dann murmelt er etwas, ich kann nicht genau erkennen, um welche Sprache es sich handelt. Als sein Körper verdächtig stark nach links kippt und er vom Klappstuhl zu fallen droht, springe ich auf und umklammere ihn, versuche, ihn wieder gerade zu rücken, er ist überraschend leicht und riecht nach der Propoliscreme, mit der er sich jeden Morgen einschmiert. Einen Moment lang halte ich ihn so in den Armen, ich, die Tochter, ihn, den Vater, und plötzlich spüre ich, wie sehr ich ihn vermisse, obwohl er noch da ist.

Als ich ihn wieder loslasse, bemerke ich, wie sehr es sich abgekühlt hat. Auf dem Stuhl neben mir sehe ich eine der übergroßen Strickjacken meiner Mutter und ziehe sie an. Es ist kurz vor sieben, und bis auf die Stockenten, die laut schnatternd ihr Revier an der Schilfinsel verteidigen, rührt sich noch immer nichts. Dort, wo eben noch die Angst vor dem Verlust saß, greift nun eine leise Wut um sich. Mein Vater, der sein Leben lang Geschichten erzählt hat, kann sich nicht erinnern, und meine Mutter, die ein Leben lang zugehört hat, will sich nicht erinnern, will nicht aus einem losen Wirrwarr von Geschichten eine Geschichte machen, die, welchem Ansturm auch immer, standhält. Keine Erinnerung, nicht an seine, nicht an deine Kindheit. Meine Mutter hatte, ohne es zu ahnen, ins Schwarze getroffen. Unsere Kindheiten, die mehr als vierzig Jahre trennen, spiegeln einander und führen sich fort.

Also schön, denke ich, schlage etwas melodramatisch die Strickjacke meiner Mutter nach hinten und gehe um meinen Vater herum ins Haus, wo ich meinen Laptop hole. Zurück auf der Terrasse, klappe ich ihn auf. Also schön – dann setze ich den Stimmen nun meine eigene entgegen, und diesmal wird nichts ausgelassen, nur mündlich weitergegeben oder stumm im Herzen bewegt, dieses Mal wird alles schriftlich festgehalten. Zwei Hälften werden zu einem Ganzen gefügt und alle Einzelteile an die Stellen gesetzt, an die sie gehören. So lange, bis alles, was zusammengehört, zusammenfindet, Stein um Stein, zu einem Gehäuse, in das man sich zurückziehen oder das man für immer hinter sich lassen kann. Ich rücke den Laptop auf der Tischplatte zurecht, positioniere so mein Guckloch, atme ein.

Jetzt erst erkenne ich, was mein Vater in den Staub geschrieben hat. Die Sprachen, die er sorgsam kartographiert hat, die Wörter, die er gesammelt hat, sie stehen ihm noch immer zur Verfügung. Sibirien steht vor mir auf dem Tisch, dreimal, auf Deutsch, Russisch und Kasachisch: Sibirien, Sibir, Tosaq.

Sibirien – durch das Guckloch kann ich es gut erkennen. Alles, wovon mein Vater erzählte, alles, wovon er schwieg, spielt sich hier gleichzeitig ab und kann nach Belieben herangeholt werden, gewendet und betrachtet.

Da ist der Zug, da sind die Viehwaggons, in denen man Hunderte von Zivilisten, die in ihren Dörfern aufgegriffen wurden, fortschafft. Bis zum Horizont reicht die Schlange der Waggons. Zusammen mit meinem Vater kauere ich am Loch in der Bretterwand, beobachte, verfolge, versuche, den Überblick zu behalten. Gemeinsam horchen wir auf das, was kommt.

Da ist die Hütte, aus der Soldaten der Roten Armee meinen Vater und seine Familie herauszerren. Josef ist zehn Jahre alt, er hockt neben seiner Mutter, auch der kleine Bruder ist da noch am Leben, gerade noch so, ein unerträglicher Gedanke, unerträglich auch der Gedanke an die junge Frau, die neben ihm kauert – gerade noch so –, sie ist meine Großmutter, die andere junge Frau daneben meine Großtante, die alten Leutchen in der Ecke meine Urgroßeltern. Für sie alle, die ich nie kennengelernt habe, ist so viel Liebe da, dass es schmerzt.

Da ist die Steppe, die Erdhütte, der Schneesturm, das Wolfsrudel, da ist der Hunger, die Kälte, die übermenschliche Anstrengung. Das alles, zusammengekratzt und zusammengesetzt, das ist, in einem Wort, Sibirien. So nannten die Verschleppten das dunkle Entsetzen, das sich hinter dem Ural und südlich davon ausdehnte, hinter Europa, hinter dem Ende der Welt. Alles, was sich dort befand, ganz Zentralasien, Russisch-Fernost, egal, ob Tundra, Taiga oder Steppe, all das wurde Sibirien genannt, hinter vorgehaltener Hand nur und mit schreckgeweiteten Augen. Sibirien, das war der Tod.

Wofür mein Vater keine Worte fand, das kleidete er in Geschichten. Als Kind zehrte ich von ihnen, sie schienen mir beinahe spukhaft Auskunft zu geben über das, was mich und meine Freunde beschäftigte, was uns umtrieb. Wir bauten Hütten, horteten Proviant, kultivierten einen Fatalismus, der unseren Spielen Bedeutsamkeit verlieh. Die Geschichten meines Vaters waren wie ein Schlüssel zu alldem. Behutsam barg ich sie aus seiner Erinnerung und versuchte, einen Zusammenhang herzustellen zwischen seinem Leben und demjenigen all jener, die mit uns am Stadtrand wohnten.

Der Begriff Rand kennzeichnete gut unsere Gemeinschaft und die Lebensläufe ihrer Angehörigen. Mühlheide ist eine Kleinstadt am Südrand der Lüneburger Heide, und unser Haus befindet sich am östlichsten Ausläufer der Stadt. Mein Freund Arnold, ich und die anderen Kinder aus unserer Siedlung saßen nie, nie in der Mitte der Klasse, sondern stets an der Seite, ein wenig abgerückt, immer in der Angst, befragt oder ausgehorcht zu werden. Instinktiv spürten wir, dass unsere Eltern von denjenigen in der Mitte der Gesellschaft kritisch beäugt wurden, belächelt oder schlicht nicht beachtet. Ihre Eigenheiten mussten auf diese satte, norddeutsche Gesellschaft fremd und beunruhigend wirken; die Geschichten meines Vaters und aller um uns herum holten die Fratze des Zweiten Weltkriegs gefährlich nah heran.

Der Begriff des Aussiedlers war noch nicht in aller Munde, und ohnehin hätte er auf uns – ja, uns – nicht zugetroffen, denn die Bewohner des Stadtrands von Mühlheide waren Verschleppte gewesen, Zivilgefangene, die zwar zurückgekehrt waren, aber in den zehn Jahren der Verbannung entscheidend gewonnen und verloren hatten.

Als Kind hatte ich den Eindruck, mein Vater stehe auf besondere, schicksalhafte Weise im Zentrum unserer Gemeinschaft. Zu ihm kamen die, die nachts nicht schlafen konnten und deswegen so lange umherrannten, bis sie fast kollabierten; seine Nähe suchten Sockensammler, Hasenfresser, vom Dörren wilder Früchte Besessene, Landkartenzeichner, Heimlichtuer, Phantasten und wahnhafte Melancholiker.

Im Nachhinein denke ich, dass es vielleicht ihre Stimmen waren, die ihn später verfolgen sollten, all jene Erzählungen und Klagen, vielleicht hat er sie aufgesogen wie ein Schwamm und nie wieder von sich gegeben.

Äußerlich wirkte mein Vater stets adrett, ein athletischer Mann mit durchdringendem, hellblauem Blick. Er war das vielleicht auffälligste und erstaunlichste Bindeglied zwischen dem Stadtrand Mühlheides und dem Rest der Welt. Obwohl er längst ein gefragter Programmierer war, wohnte er noch immer an der Tangente, der Schnellstraße, die die in den Sechzigerjahren eilig hochgezogenen Häuschen vom Moor und von der Heide trennte. Während die anderen sich kaum je trauten, den Landkreis zu verlassen – das Wort Kreis musste ihnen wie ein Alarmsignal, ein Gebot vorgekommen sein –, war mein Vater häufig auf Reisen, arbeitete mal für die eine, mal für die andere Firma. Dieses Wort liebte er sehr: Selbstständigkeit.

Jetzt, viele Jahre später, erkenne ich darin auch eine gewisse Unbeständigkeit, die viele unserer Bekannten und Nachbarn ein Leben lang begleitete, außerdem die Furcht davor, sich der örtlichen Gesellschaft dauerhaft anpassen zu müssen. Auf Elternabenden oder bei Schulfesten stand mein Vater stets etwas abseits und erweckte dabei den Eindruck, Verantwortung zu tragen oder eine Art Führungsrolle innezuhaben, weshalb er oft genug für wahlweise den Schulleiter, den Haus- oder gar den Bürgermeister gehalten wurde. Schon damals wusste ich, dass er versuchte, den Gesprächen der anderen Väter zu entgehen. Während die Herren Wagner, Kemper, Schmitz und Frick sich über den Regionalteil der Zeitung unterhielten, sich austauschten über Unternehmensansiedlungen und Neubauprojekte, starrte mein Vater an die Decke. Das Einzige, was er in seiner Freizeit studierte, war Tschechow, und das auch nur an heiteren Tagen.

Ich hing an den Geschichten meines Vaters wie an einem Tropf, wollte stets wissen, woran er dachte oder was ihn beschäftigte, seine Launen und Verstimmungen machten mir nicht halb so viel aus wie meiner Mutter. Wenn mein Vater wochenlang dienstlich unterwegs war, lebte sie auf, bewegte sich freier. Mich graute es vor den Momenten des Abschieds und dem Schmerz, der auf sie folgte. Jedes Kind hat Angst davor, von den Eltern getrennt zu werden; mir aber bereitete es einen wahren Horror, meinen Vater in seinem dunkelgrauen BMW davonfahren zu sehen, ganz so, als würde er sich nicht nur räumlich entfernen, sondern in seine Geschichten verschwinden, in sie eingehen, sich mir auf immer entziehen und unberührbar werden.

Arnold erschienen die Geschichten unserer Eltern und Großeltern als Makel, er schämte sich für seinen Vater und dessen Alkoholproblem, für die Großmutter, die nur von der Gesundheit ihres Enkelkindes sprach. Mir hingegen imponierte mein Vater; seine Eigenheiten zeichneten ihn in meinen Augen aus, er kam mir vor wie etwas Besonderes, etwas Entscheidendes. All die Gäste, die jeden Tag bei uns im Garten und auf der Terrasse standen, mussten es ähnlich empfunden haben. Mein Vater, der alles erlebt hatte, alles erlitten hatte, brachte für alles und jeden Verständnis auf, urteilte selten und wenn, dann milde. In vielen Dingen wollte ich sein wie er, wollte wie er eine berückende Aura besitzen, wollte wie er schwimmen, laufen, klettern, wollte wie er frei sein. Das dachte ich wirklich: dass mein Vater ein freier Mann war.

So sah und erlebte ich ihn auf unseren Wanderungen, Streifzügen, Erkundungsgängen. Wir teilten eine tiefe Empfindsamkeit für die Natur und die Beseeltheit, die wir auf Schritt und Tritt in ihr fanden. Während wir über das Moor liefen und durch die Wälder streiften, sprach mein Vater oft von der Unermesslichkeit des Universums, von einem Gott, wie er ihn sah, und bald verband uns nicht nur die genaue Kenntnis unserer näheren und weiteren Umgebung, sondern auch eine spirituelle Landkarte, die wir uns, wandernd, flüchtend, erarbeiteten. Er liebte mich sehr, und ich ihn.

In einer bestimmten Hinsicht war er tatsächlich frei, und zwar in Bezug auf Angst. Hingegen Arnold und ich, wir kämpften seit jeher gegen unsere Ängste, spätestens im November 1989 hatten sie überhandgenommen. Arnold Kolb war seit dem Kindergarten mein bester Freund, sein sommersprossiges, weiches Gesicht mir beinahe so vertraut wie mein eigenes. Abgesehen davon, dass er zäh und kräftig war, zeichnete ihn aus, dass er blitzschnell denken, reagieren und sich jeder Situation anpassen konnte. Uns schweißte zusammen, dass wir beide in der Welt außerhalb unserer Siedlung ein entschiedenes Gefühl von Fremdheit und Verwunderung mit uns herumtrugen. Wie Zwillinge dachten und sagten wir häufig dasselbe, bevorzugten ähnliche Geschmäcker, Gerüche und Farben.

Auch unsere Ängste und Sorgen ähnelten sich. Noch immer standen wir unter dem Eindruck des einen Abends, als wir mit unseren Eltern am Fernseher verfolgten, wie sich die bestehende Ordnung auflöste.

Arnold und ich kauerten hinter der cremefarbenen Ledercouch und sahen abwechselnd zum Fernseher und zu unseren Eltern. Weltgeschichte, übersetzt in Mimik, Schweiß und Tränen. Auf dem flackernden Bildschirm schoben sich Menschenmassen über die Mauer, drängten sich im Dunkeln durch die Straßen, vorbei an Polizei und Militär. Etwas daran sorgte bei mir für Entsetzen, ich erinnere mich, dass sich meine Hände in den dunkelgrünen Teppichboden krallten.

Ein zerrissenes Land, kommentierte mein Vater, habe wieder zusammengefunden, woraufhin Arnolds Vater dem Fernseher zuprostete und sein Glas in einem Zug leerte. Von der DDR wusste ich nur, dass sie unsere jährlichen Fahrten zum Hof meiner polnischen Großeltern erschwerte; kaum war sie vergangen, trauerte ich den jungen Grenzern mit ihren großen Schirmmützen und ihrer noch größeren Unfreundlichkeit nach, die, so schien es mir, ein wichtiger Übergangsritus auf dem Weg in den Osten war. Nun war dieser Weg offen, und zwar für beide Seiten, eine Tatsache, die Arnold und mir zu denken gab. Die Tragweite der Ereignisse konnten wir nicht ermessen, aber wir verstanden, dass sie einen Umbruch markierten. Und Umbrüche, das wussten wir aus unseren Lektüresitzungen in der Mühlheider Stadtbibliothek, brachten Chaos, Verwirrung, Anarchie, Mangel an Ressourcen.

Im darauffolgenden Sommer taten wir nichts anderes, als Verstecke auszukundschaften, Hütten zu bauen und provisorisch für den Notfall einzurichten. Wir brachen den Schuppen hinter der Turnhalle des Gymnasiums auf und verkeilten ein paar Schubkarren und Bänke so ineinander, dass in ihrer Mitte eine Art Nest entstand: Das war unser Lebensmittellager.

Zu guten Zeiten horteten wir hier knapp zwei Dutzend Lakritztüten, eingeschweißtes Vollkornroggenbrot, Schmelzkäse und Teewurst. Beim Stromhäuschen an der Neubausiedlung, zwischen Klärteich und Tangente, hatten wir eine Art Anbau aus getrocknetem Schilf errichtet, hier lagerte in einer Keksdose aus Blech – gut gesichert, dachten wir – ein antiker Coltrevolver. Als mein Vater einmal sein Büro, die Schränke und den Tresor aufgeräumt hatte, fischten wir ihn in einem unbeobachteten Moment aus dem Durcheinander auf dem Fußboden. Wir wurden nie darauf angesprochen; vielleicht war ihm später gar nicht aufgefallen, dass der Revolver fehlte.

Irgendwie hatten wir es geschafft, die Trommel des Revolvers auszuschwenken, wobei wir bemerkten, dass sie zur Hälfte geladen war, eine Erkenntnis, die uns mehr erschreckte als herausforderte. Wir hatten die Trommel wieder geschlossen, allerdings ohne die Munition herauszunehmen. Ausgetestet hatten wir den Revolver nie, für uns stellte er einen mächtigen Gegenstand dar, den wir verehrten wie ein heiliges Objekt.

Einmal hörte ich, wie mein Vater meiner Mutter zuflüsterte, er habe Bargeld im Schranksockel versteckt, für die schwarze Stunde. Die schwarze Stunde – sie war es, die Arnold und ich von nun an am meisten fürchteten. Die Vermutung, es könne irgendwann, vielleicht auch schon bald eine solche schwarze Stunde geben, wurde spätestens in diesem Sommer zur Gewissheit. In unserer Phantasie waren der Fall der Mauer und der Niedergang des Kommunismus nichts dagegen, ein fernes Schallen nur im Vergleich zu dem, was über uns kommen würde.

Die schwarze Stunde. Diesen Begriff kannte ich auch aus einem anderen Zusammenhang, er stand für einen entscheidenden Moment auf der Flucht der Familie Ambacher, irgendwann im April oder Mai 1945. Sie war in der Nacht über die Familie gekommen. Wie ein lebendiges Wesen habe die Hütte den Atem angehalten. Hatte sie vorher noch mit einem Ächzen der Holzbalken oder einem leisen Knistern im Stroh auf den Lärm der Front geantwortet, herrschte nun, als die Soldaten der Roten Armee vor der Tür standen, Stille. Die Mutter, der kleine Bruder und Josef, sie drückten sich gegen die Rückwand und horchten in die Schwärze hinein.

Auf den Raum schien kein Verlass mehr zu sein, ebenso wenig auf die Zeit – dieser Moment zwischen dem Anhalten des Atems und dem Klopfen der Soldaten dehnte sich endlos aus, alles Mögliche fand darin Platz, auch die Erinnerung an den Nachmittag. Josef war es gewesen, der vom Leiterwagen Ausschau gehalten hatte, er war es gewesen, der die Hütte entdeckt hatte, hinter dem Gestrüpp der Weidenbäume.

Er liebte Hütten, eine Hütte versprach Schutz und Geborgenheit. Wie stolz war er da gewesen: dass der Harla, der Großvater, tatsächlich darauf zugehalten und die Familie sich dort für die Nacht einquartiert hatte. Auch die Wawa, die Großmutter, war zufrieden gewesen.

Zur Familie Ambacher gehörten er, Josef, sein Bruder Jakob, die Mutter Emma, die Großeltern sowie seine Tante Antonia. Die großen Trecks waren längst fortgezogen; schwerer als den anderen war es den Großeltern gefallen, das Land zu verlassen.

Wenn ich nachfragte – welches Land, Papatschka? –, holte mein Vater umständlich aus. Die Familie meines Vaters hatte seit dem achtzehnten Jahrhundert in Galizien gelebt, einem östlichen Zipfel der Habsburgermonarchie. Die österreichische Kaiserin Maria Theresia hatte um deutsche Siedler und Landwirte geworben. Zu Tausenden waren sie jener Einladung gefolgt, waren herbeigeströmt aus der Pfalz und aus dem Saarland, etwas später auch, so wie meine Vorfahren, aus dem Egerland, das im Westen des heutigen Tschechiens liegt. Von dort nahmen die Egerländer ihren eigentümlichen, schwerfällig-deutschen Dialekt mit, außerdem ihre Widerstandsfähigkeit, ihre Tüchtigkeit und ihren unbeirrbaren Glauben an Gott. Bauten in Galizien Häuser, Straßen, Siedlungen, ganze Ortschaften, bauten sich eine Heimat. Ab 1920 gehörte Galizien zu Polen, das politische Klima veränderte sich zu Ungunsten der deutschen Siedler, eine Zeit der Enteignungen und Schikanen begann. 1939 wurde Galizien von sowjetischen Truppen besetzt, gehörte fortan zur Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik, und so taten meine Vorfahren das, was die große Mehrheit um sie herum tat: Voller Gram und Kummer verließen sie, was sie sich aufgebaut hatten, und hörten auf den folgenschweren Ruf Heim ins Reich.

Heim ins Reich seien sie gezogen, sagte mein Vater, aber nicht zurück ins Egerland, sondern ins kurz zuvor noch polnische Wartheland. Dort seien sie von den Nationalsozialisten angesiedelt worden, dort habe, das betonte er, die Unheimlichkeit gewohnt. Überall sei sie zu spüren gewesen, auf den Wiesen, den Feldern, am stärksten aber habe sie sich in den Häusern der vertriebenen Polen konzentriert. Ein haarsträubendes Unrecht: deutsche Soldaten, die polnische Landwirte vertrieben. Und sie selbst? Deutsche Landwirte, die sich auf den Höfen vertriebener, polnischer Landwirte wiederfanden, auch das ein Unrecht, für das sich mein Vater schämte.

Sechs Jahre schliefen sie in den Betten der Polen, aßen an ihren Tischen, saßen auf ihren Stühlen, bestellten ihre Felder. Die Galiziendeutschen, die so lange unter Polen, Ukrainern und Juden gelebt hatten, beherrschten viele Sprachen, Polnisch und Jiddisch waren dabei die geläufigsten. Vom Harla etwa wurde berichtet, dass er Polnisch mit hochdeutschem Akzent sprach, Jiddisch mit egerländischem Einschlag; sein Hochdeutsch dafür war so durchzogen von polnischen, ukrainischen und ruthenischen Wortanleihen und Manierismen, dass ihn kaum einer, der westlich von Lemberg aufgewachsen war, verstehen konnte.

All das interessierte die Soldaten der Roten Armee natürlich nicht im Geringsten. Sie scherten sich nicht um die österreichisch-deutsch-russische Geschichte der vergangenen Jahrhunderte, fragten nicht nach Egerland, nach Galizien, nach Recht und Unrecht. Sie befolgten einen Befehl, und der lautete, alles, was deutsch war, abzutransportieren, egal, wie alt oder jung, wie zart oder gebrechlich.

Als es in jener Nacht klopfte – Gewehrkolben auf Brettertür –, hörte Josef, wie sich der Großvater in der Dunkelheit rührte. Der Harla öffnete die Tür und sagte: Guten Abend. Dobry wieczór.

Das brachte die Dinge durcheinander; der russische Soldat vor der Tür stieß ein meckerndes Lachen aus, die Mutter, die Josef und Jakob eng umklammert hielt, atmete scharf aus, dann mussten sie alle vor die Tür treten.

Bis zum nächsten Bahnhof waren es zehn Kilometer. Die Erwachsenen trugen die Bündel, die sie behalten durften, Jakob hatte sich, warum auch immer, Stroh in die Taschen seines Mäntelchens gestopft, auf Josef lastete die Schuld, die falsche Hütte ausgespäht zu haben. Dieser Gedanke ließ ihn nicht mehr los: die falsche Hütte. Fortan beschäftigte er sich mit der Frage, was eine richtige Hütte ausmachte – etwa Unsichtbarkeit, ein Vorrat an Lebensmitteln, Waffen und Decken. Auch ein solides Schloss gehörte dazu, das war klar.

Am Bahnhof angekommen, wurde Josef aus seinen Überlegungen gerissen: Dutzende, Hunderte von Menschen standen dort und stierten wie hypnotisiert auf die Gleise. Niemand rührte sich, begehrte auf, wollte etwas in Erfahrung bringen. Es war, als ob die Menschen innerlich gefroren waren, völlig bewegungslos und ohne Bezug zu ihrer Lage. Josef überprüfte die Unversehrtheit seiner Gliedmaßen, seiner Zunge, seines Mundes. Einer, der laufen konnte und sprechen, war noch nicht ganz verloren. Und so drückte er sich vorsichtig an den Großeltern vorbei, hin zu einem der jungen Rotarmisten, die sie bewachten. Josef baute sich vor dem Soldaten auf und fragte mit glasklarer Stimme: Wohin?

Da antwortete der junge Asiate: Sibir. Es war kaum mehr als ein Flüstern, aber alle ringsum hörten es. Mit einem Schlag waren sie wie aufgewacht, ein Murmeln und ein Wimmern gingen durch die Reihen – da erschien am Horizont der Zug, schob sich an sie heran und hielt schließlich mit ohrenbetäubendem Quietschen. Josef wurde übel, beinahe musste er sich übergeben. Er hasste den jungen Soldaten, der ihm dieses grässliche Wort geschenkt hatte, verabscheute ihn dafür, dass er die Mutter und die Tante damit so erschrocken hatte.

Und doch war ihm etwas bekannt vorgekommen. Vielleicht habe es an der Uniform gelegen, mutmaßte mein Vater später, die Uniform, sie habe ihn an seinen Vater erinnert, auch er ein Mann in Uniform. Er war als einfacher Soldat gefallen, jetzt fehlte er, aber weil schon Jakob jammerte, biss sich Josef auf die Unterlippe und kletterte als Erster in den Zug.

Im Waggon, in dem Josef mit seiner Familie und zwei Dutzend anderer Menschen fuhr, lag ein wenig Stroh auf den Planken, aber das schmeckte nicht. Auch wenn man zu verhungern drohte, schmeckte es nicht, schmeckte nicht, wenn man es stundenlang kaute, mahlte, einspeichelte. Aus Trotz schluckte Josef dennoch etwas davon herunter; wieso sollte es den Kühen gegeben sein, sich davon am Leben zu erhalten, nicht aber den Menschen? Er dachte an seinen kleinen Bruder, der einige Tage nach der Abfahrt neben ihm eingeschlafen war und nicht wieder aufgewacht. Der Kleine hatte die Kartoffelschalen, die die Mutter bei einem der kurzen Aufenthalte fand, nicht vertragen. Josef hatte bis zum nächsten Halt in Białystok die Hand des Kleinen gehalten; dann hatte die Mutter, grau vor Kummer, seinen Leib bis zu einer nah gelegenen Kirche getragen und ihn einem polnischen Pfarrer in die Arme gelegt. Josef war in der Zwischenzeit am Gleis geblieben und hatte sich, so wie alle, den Mund mit Giersch vollgestopft.

Danach war es Antonia Ambacher gewesen, die sich um ihren Neffen kümmerte, ihm Wasser und Kartoffelschalen reichte, Lieder sang, so viele ihr einfielen. Ihre Schwester Emma saß mit geschlossenen Augen da, die Beine eng an den Körper herangezogen, die Familie ließ sie in Ruhe.

In seiner Trauer begann Josef, sich mit Strohhalmen zu beschäftigen. Er spaltete und halbierte sie, verband sie mit losen Fäden, die er aus seinem Hemdstoff zog, und fügte sie zu Sternen zusammen. Wenn er meinte, die Erwachsenen würden es nicht bemerken, ließ er einen seiner Strohsterne durch einen Spalt in der Bretterwand nach draußen gleiten; durchs Astloch sah er manchmal, wie der Stern neben die Gleise segelte und liegen blieb. Wenn er es nur schaffte, dachte Josef, jeden Tag zwei oder drei Strohsterne durch den Spalt zu schieben, so würden sie den Heimweg unmöglich verfehlen.

Darüber hinaus galt es, Wörter zu sammeln und aufzubewahren: Golod, Smert, Vostok, außerdem Kartoschka, Soloma, Pistolet. Schnell stellte Josef fest, dass er sie gar nicht aufschreiben musste, um sie sich zu merken. Es reichte, wenn er sich vorstellte, wie seine Hand den Stift über eine Seite führte. Manchmal riefen sich die asiatisch aussehenden Soldaten etwas zu, aber sosehr Josef sich auch anstrengte, sie zu verstehen: Die Laute entzogen sich ihm.

Die Schwachen, die Kranken, die Kleinen und alle diejenigen, die in der Not verrückt wurden, überlebten kaum bis hinter Minsk, und spätestens vor Moskau gab es so viel Platz in den Waggons, dass sich manche der Länge nach hinlegen konnten. Die Mutter war aus ihrer Starre aufgewacht und begann, Josefs Beine zu massieren und zu strecken, so gut es ging; weil sie aber so lange geknickt und angewinkelt gelegen hatten, schmerzte es Josef, und so ließ sie es nach einer Weile bleiben.

Josef sah zum Harla, der die Wache an der Außenwand übernommen hatte. In seiner Brusttasche steckte, sorgfältig gefaltet, ein Foto, das die Familie vor dem Hof und den blühenden Kirschbäumen zeigte. Immer, wenn der Zug langsam genug durch einen Bahnhof fuhr, dass er die kyrillischen Zeichen auf einem Schild entziffern konnte, notierte der Harla den Namen des Ortes mit einem Bleistift auf der Rückseite des Fotos.

Was tust du, Harla, wenn kein Platz mehr übrig ist?, fragte Josef in das Rattern der Zugräder hinein. Da ließ der Großvater vom Astloch ab und steckte das Foto in die Brusttasche seines Mantels zurück.

Irgendwo zwischen Kasan und Jekaterinburg geriet eine Schwalbe in den Waggon. Mein Vater erwähnte diesen Vogel sehr gerne, er schien das Erzählen zu erleichtern, so wie er das Überleben eine Zeit lang erleichtert hatte. Viele andere Waggons waren da längst abgekoppelt worden und auf Nebengleise umgelenkt. Der Zug, der so um mehr als die Hälfte verkürzt worden war, kam für einen Moment auf freiem Feld zum Stehen. In der Ferne war ein Dörfchen zu erkennen, dessen Häuser sich eng zusammendrängten.

Der Vogel musste durch den Spalt zwischen den Seitenwänden und der Bedachung hereingekommen sein. Um Josef herum schienen alle Erwachsenen zu schlafen; von seinen Großeltern wusste es Josef bestimmt, bei seiner Mutter war er sich nicht ganz sicher. Seit dem Tod Jakobs schwieg sie meistens und schloss selbst dann die Augen, wenn sie wach war. Ein Blick in den Eimer neben dem Harla: Das Wasser war wieder einmal aufgebraucht. Die Kehle trocken, der Magen wund, bemerkte Josef den Vogel, der panisch gegen die Decke flatterte und mit seinen Flügeln über das Holz der Planken strich.

Als der Zug wieder Fahrt aufnahm, rutschte die Schwalbe an einer der Seitenwände herab, sodass Josef sich nur zu strecken brauchte, um nach ihr zu greifen. Der kleine Leib zitterte; in den Handflächen spürte Josef den Herzschlag. Bevor auch nur einer von den Erwachsenen etwas bemerkte, steckte er sich die Schwalbe unters Hemd, dorthin, wo es seit einigen Tagen so merkwürdig zog und stach. Er hatte niemandem davon erzählt – wen kümmerte schon ein Ziehen? Im Waggon passierten viel schlimmere Dinge. In der rechten Hosentasche hatte er einen kleinen Vorrat an Kartoffelschalen; immer wenn ihm schwarz vor Augen wurde, schob er sich etwas davon zwischen die Zähne. Die Schwalbe mochte sie nicht nehmen. Gelegentlich fütterte Josef sie mit ein paar Fliegen, die auf seinen stillgelegten Beinen landeten.

Sie waren jetzt weit hinter dem Ural, durch das Astloch hatte Josef gesehen, wie sich Bergflanken am Horizont abzeichneten. Wieder hatte sich der Harla auf der Rückseite des Fotos eine Notiz gemacht. Als er schlief, hatte Josef das Foto aus seiner Brusttasche hervorgeklaubt und mühsam ein seltsames Wort entziffert: Asien. Dieses Wort begleitete ihn nun, es löste Sibir ab, das Wort, das ihn schaudern ließ, wann immer er daran dachte. Asien, dachte Josef, vielleicht war das dieser Wald, der nicht aufhören wollte, eine dichte, grüne Wand, die am Astloch vorbeirauschte, ein Meer aus Birken, Kiefern und Fichten.

Nach einigen Tagen aber wurde der Wald lichter, bis er eines Tages fast gänzlich verschwand. Da begriff Josef, dass Asien nicht den Wald meinen konnte, sondern etwas anderes, Unbekanntes, Unvorstellbares bezeichnen musste. Seitdem sie die letzten versprengten Bauminseln passiert hatten, fuhr der Zug durch das Nichts, gestaltlos war das Land geworden, flach wie die Planken unter dem Stroh, wüstenhaft und leer. Sandige Flächen wechselten sich ab mit Streifen von niedrigem Steppengras, das mal grün, mal gelb schimmerte. Nichts Aufrechtes störte diese Anordnung von grünen und beigefarbenen Linien, und blickte man zu lange aus dem Astloch in die Weite hinaus, verschwamm die Welt und das, was man meinte zu sehen, begann zu flirren und sich aufzulösen. Es kamen keine Bahnhöfe mehr, an denen man hätte halten, keine Schilder mehr, deren Aufschrift man hätte notieren können.

Wenn mein Vater vom Tod erzählte, dann stets auf die gleiche Weise: Sein Herz habe pausiert, zwei oder drei Schläge lang ausgesetzt. Er sei sich nicht sicher gewesen, ob er seit Sonnenuntergang überhaupt geschlafen oder die Nacht durchwacht hatte – seit einiger Zeit schon habe er kaum mehr unterscheiden können, was Schlaf war und was nicht.

Kalter Schweiß sprang ihm auf die Stirn, er presste die Schwalbe gegen die Brust und lehnte den Kopf gegen die Plankenwand. Da war er wieder, der Herzschlag. Der Zug fuhr etwas langsamer als gewöhnlich; am Horizont zeigten sich die ersten Sonnenstrahlen, Helligkeit kroch über die leeren Flächen, die sie durchquerten.

Josef wunderte sich: Wie hatte er den Reiter übersehen können, der neben dem Zug hergaloppierte? Er wurde das Gefühl nicht los, dass der Reiter sie schon eine ganze Weile begleitet hatte und dass ihm sein Anblick, draußen, neben dem Zug, längst vertraut war.

Was war das nur für ein prächtiges Tier, auf dem er ritt! Josef erinnerte sich vage an die Pferde, die sein Vater gezüchtet hatte, schwere, kräftige Kaltblüter, aber dieses hier … schwarz bis auf die feine Blesse an der Stirn und schneller und ausdauernder als alle Pferde, die Josef kannte. Der Galopp neben dem Zug schien kaum an ihm zu zehren; es hielt das Tempo und trug den Reiter mühelos mit sich. Als hätte er Josefs Blick gespürt, drehte sich der Reiter plötzlich im Sattel und wandte sich dem Astloch zu. Da erschrak Josef: Inmitten des Schals, der den Kopf und die Schultern umgab, war nichts weiter als gesichtslose Leere.

Er hatte das Gefühl, sich von diesem Anblick losreißen, sich der Mutter oder dem Harla oder irgendwem entgegenwerfen zu müssen – aber da geschah etwas Eigenartiges mit dem Reiter. Die Leere verwandelte sich in das Gesicht seines Vaters, seines Onkels, der im Jahr zuvor gestorben war, in das Gesicht seines kleinen Bruders.

Der Reiter kam immer näher und streckte den Arm nach Josef aus, seine Fingerspitzen berührten schon fast die Außenwand – beinahe konnte er hineingreifen in den Waggon, in dem die Familie saß. Da schoss Josef ein Gedanke durch den Kopf. Vorsichtig griff er in sein Hemd, und statt dem Reiter die Hand zu geben, überreichte er ihm die junge Schwalbe.

Gerade noch konnte er erkennen, wie sich die Faust um den Vogel schloss, da spürte Josef schon, wie jemand an seinen Schultern rüttelte und ihn in die Höhe riss. So, aufrecht stehend, mit wild pochendem Herzen und flackerndem Blick, neben ihm die Mutter, die Tante und die Großeltern, bemerkte Josef es endlich: Der Zug hatte angehalten. Die Beine, die nicht mehr daran gewöhnt waren, gebraucht zu werden, gaben nach. Josef schwindelte, vor seinen Augen begannen Strohsterne zu tanzen. Da packte ihn der Harla, lehnte sich gemeinsam mit ihm gegen die Außenwand, beide horchten auf. Es drang nicht das übliche Geschrei der Soldaten herein, auch wurde nicht gegen die Räder des Zuges gehämmert, eigentümlich still war es draußen.

Josef presste sein Gesicht gegen das Astloch und blickte hinaus in die Steppe. Wieder wunderte er sich: ein leerer Raum, völlig inhalts- und bewegungslos. Die zuvor endlos lange Schlange war bis auf wenige Waggons zusammengeschrumpft, und diese hielten nicht etwa an einem kleinen Provinzbahnhof, sondern an einem Häuschen, das nicht viel mehr war als ein Bretterverschlag an der Böschung des Bahndammes.

Hinter dem Bahndamm aber, weit entfernt am Horizont, war schließlich doch Bewegung zu erkennen: Eine dunkle Wolkenfront hatte sich dort zusammengeschoben, gerade wechselte sie von Grau zu Tiefblau.

Schon hörte man, wie die Soldaten die Waggontüren aufstießen – einer schrie immer wieder dasselbe Wort, Buran, schrie er, immer wieder: Buran!

Buran, wiederholte Tante Antonia, weder sie noch sonst irgendwer im Waggon wusste damit etwas anzufangen. Resolut zurrte sie ihr Tuch fester unter dem Kinn zusammen, kontrollierte seinen Sitz über der Stirn. Wo auch immer sie angekommen waren: Tante Antonia war bereit, sich den Dingen zu stellen, dafür war Josef dankbar.

Ein Soldat machte sich draußen an der Waggontür zu schaffen, Josef kannte ihn, es war der Mann, der ihm vor vielen Wochen das Wort Sibir geschenkt hatte. Ungeduldig streckte Josef seine Hand aus dem Astloch – mit der anderen angelte er nach der Mutter oder der Tante – und rief: Sibir? Sibir? Da ertönte ein Lachen von draußen, ganz kurz nur, und zwei neue Worte, die keiner von ihnen je zuvor gehört hatte: Sary Arka.

Tante Antonia, daran erinnerte sich mein Vater gerne, habe das Geruckel des Soldaten an der Waggontür nicht ertragen und sich mit den Schultern dagegengestemmt, bis sie aufsprang. So habe sie dagestanden, im Türrahmen des Viehwaggons, Antonia Ambacher, angekommen in der Verbannung. Das Kopftuch ordentlich verknotet, breitbeinig, der Soldat mit dem Maschinengewehr sei instinktiv einen Schritt zurückgewichen.

Sary Arka?, habe Tante Antonia gefragt. Was soll das sein – die Steppe, oder was?

Fünfzig Jahre später war es die Heide. Hier wuchs ich auf, hier spielte sich mein Leben ab, meine Kindheit. Wie alles, was meine eigenen Lebensumstände und die meiner Freunde anging, schien mir diese Umgebung heruntergerechnet worden zu sein, handzahm gemacht und aus einer Art roher Vorsintflutlichkeit in etwas Gewöhnlicheres, Belangloseres übersetzt. Mein Vater verstärkte diesen Eindruck, indem er von den Heideflächen und dem Wald, der sich hinter der Tangente ausbreitete, zwar mit Sympathie sprach, aber nie mit Begeisterung oder Liebe.

Wieso?, hatte er einmal verblüfft gefragt, als ich ihn darauf ansprach. Es sei doch alles in Ordnung: Heide in Ordnung, Mühlheide in Ordnung, er in Ordnung, ich in Ordnung. Dieser Ordnung der Dinge maß er wohl eine größere Bedeutung zu, als der einfache Wortlaut vermuten ließe; vielleicht war die Ordnung der Dinge jemandem, der erlebt hatte, wie es war, wenn die Dinge in Unordnung kamen, umso heiliger.

Mein Vater liebte es, einzuteilen, zu sortieren, zu systematisieren. Das galt für Daten jeder Art, aber auch für Lebensmittel, insbesondere jene, die man bei uns am Stadtrand selbst anbaute. Jeden Sommer, wenn in den großen Gärten unserer Siedlung die Johannisbeeren reif wurden, die Zucchini und die Gurken, kam man zusammen und half einander bei der Ernte. Ich erinnere mich, wie ich zusammen mit meinem Vater, meiner Mutter, den Kolbs – Arnolds Eltern – und unseren Nachbarn, den Peltzers, bis spät in die Nacht bei meiner Tante im Garten hockte, an einem der Resopaltische, die sie aus dem Schuppen herbeischleppte, und eimerweise Johannisbeeren pulte. Mein Vater hatte die Eimer nach einer bestimmten Systematik aufgestellt, rechts schwarze Johannisbeeren, mittig rote und rosafarbene Früchte, links weiße, daran durfte nicht gerührt werden. Ich wollte immer links sitzen, damit am nächsten Tag meine Hände nicht verfärbt und damit für alle sichtbar gekennzeichnet waren. Gemeinsam saßen wir da und horchten auf die Geräusche der Nacht, die Gesichter ringsum erhellt von einer nackt ins Gewinde gedrehten Glühbirne, an der im Sekundentakt Motten und Mücken verglühten.

Johannisbeersaft, Johannisbeerkompott, Marmelade, Kuchen und Kekse. Bei uns zählte, was an Nahrung selbst gewonnen, erlegt oder gefunden wurde, völlig egal, wie man finanziell gestellt war. Nicht wenige verfügten über ein erstaunliches Vermögen; so wie sie nie eine Beziehung zu Norddeutschland entwickelten, konnten sie auch nie eine Beziehung zu ihrem Ersparten aufbauen und versteckten ihr Geld lieber, horteten es oder kauften so viel Land wie irgend möglich. Der Stadtrand: Von der Mitte her mochte er ärmlich wirken, aber das traf nicht ganz zu – die Umstände, in denen wir lebten, waren nicht ärmlich, sondern provisorisch. Hier glaubte niemand an die Beständigkeit der Verhältnisse. Diese Einsicht verletzte mich, das Kind, und ließ selbst die einfachsten und gewöhnlichsten Dinge begehrenswert, aber unerreichbar erscheinen.

Einmal waren mein Vater und ich von einem langen Streifzug durch den Wald zurückgekehrt. Wir hatten einen größeren Bogen gemacht und erreichten Mühlheide etwas weiter westlich als sonst, in einem der betuchteren Stadtviertel, wo sich Bungalow an Bungalow reihte und der Rasen aussah wie kostbares, erlesenes Gewebe. Im Mischwald am Schrevensee hatten wir einen fußballgroßen Riesenbovist gefunden. Wir waren beide euphorisch, und übervoll von Glück und Stolz auf unseren Fund – noch am selben Abend sollte er in Scheiben geschnitten, paniert und gebraten werden – trug ich ihn vorbei an den Bungalows, glänzenden VW-Jahreswagen und sanft plätschernden, künstlichen Wasserläufen. So bezaubert war ich von meinem kugelrunden Bovist, dass ich nicht bemerkte, wie aus einem der Autos die Familie einer Schulkameradin stieg. Plötzlich stand ich, ohne es zu wollen, Jeanette Hasenjäger gegenüber: ich mit verdreckten Schuhen und dem schneeweißen Riesenbovist, Jeanette mit Strohhütchen und einem schneeweißen Riesenteddy. Es war Schützenfest, die wichtigste Feier in Mühlheide, und meinen Eltern war es schlicht entgangen. Ich starrte auf den Riesenteddy, irgendetwas schnürte mir die Kehle zu.

Was ist das denn?, fragte Jeanette Hasenjäger.

Ja, was ist das denn?, erkundigte sich auch ihr Vater, sichtlich angetrunken.

Calvatia gigantea, sagte mein Vater. Das kann man essen.

Ich liebte gebratene Pilze, hegte aber gegen bestimmte andere Speisen eine starke Abneigung. Meine Klassenkameradinnen verkündeten auf Nachfrage unserer Grundschullehrerin Frau Frerick stets, am Wochenende zu ihren Großeltern zu gehen und Zuckerkuchen zu essen, eine nach der anderen, reihum. Bei Feldmanns, Paukstätts, Jansens, Hansens, selbst bei Dycks und Seilers gab es Zuckerkuchen. Ich stellte mir vor, sie würden ihn an alten Eichentischen mit selbst gehäkelten Spitzendeckchen verspeisen, malte mir kleine Butterlachen aus, die auf dem Gebäck standen und sich mit den Zuckerkristallen zu Übelkeit erregender Süßlichkeit verbanden.

Als ich einmal an der Reihe war, von meinen Wochenendplänen zu erzählen, hielt ich es nicht mehr aus und schrie: Meine Oma ist im Zweiten Weltkrieg gestorben! Und mein Opa! Und mein Onkel! Alle tot, tot, tot – ich hasse Zuckerkuchen!

Ich echauffierte mich so sehr, dass ich mich auf den Teppichboden des Klassenzimmers erbrach. Danach sank ich, blass und matt, auf meinem Stuhl zusammen. Es war eine Tatsache, ich hasste Zuckerkuchen. Frau Frerick erkundigte sich danach nie wieder nach unseren Wochenendplänen.

Trotz seiner vielen Geschäftsreisen und seiner feinen, italienischen Kammgarnanzüge haftete meinem Vater der Makel des Stadtrandbewohners an. Unsere Siedlung war verschrien als Hort von Sonderlingen und Eigenbrötlern. Dieser Ruf strahlte auf uns Kinder ab, noch bevor wir wussten, was das überhaupt bedeutete.

Ich erinnere mich daran, wie mein Vater mich zu einem Eltern-Kind-Treffen der zweiten Klasse begleitete. Stolz bemerkte ich, wie die anderen seinen Anzug musterten, seinen Hut, seine Ledertasche. Nachdem er etwas umständlich Frau Frerick begrüßt hatte, wollte ich ihm meinen Platz im Klassenzimmer zeigen: erste Reihe links, zwischen Waschbecken und Fensterfront. Mein Vater zögerte. Mit leicht entrücktem Blick betrachtete er den Raum, die Fenster und die bereits besetzten Plätze gleich neben der Tür. Man sah ihm wohl an, dass er lieber hinten sitzen wollte, und um es ihm leichter zu machen, sagte Frau Frerick, er solle sich nur setzen, es werde sicherlich nicht lange dauern. Sie dachte vielleicht, mein Vater wolle sich vor der Zeit hinausschleichen; wie hätte sie auch wissen können, dass er in Fluchtwegen und Notausgängen dachte. Widerwillig ließ er sich neben mir auf einen Stuhl sinken, die Hände um den Griff der Tasche geklammert.

Wovon Frau Frerick dann erzählte, weiß ich nicht mehr, ich weiß nur noch, dass ihr Blick immer wieder wohlwollend bei der eleganten, wenn auch angespannten Gestalt meines Vaters hängen blieb. Er war gerade dabei, etwas in seiner gestochen scharfen Schrift zu notieren – auf Millimeterpapier, wie ich, peinlich berührt, registrierte –, da geschah es: Jemand klopfte laut an der Tür. Das Bollern drang durch den gesamten Klassenraum, alle Köpfe fuhren herum, und schon zog und ruckelte es heftig an der Klinke. Manchmal klemmte die Tür ein wenig, man musste sie dann etwas anheben, nichts weiter. Da wurde aber nichts angehoben, da wurde weiter geklopft, nun noch fordernder, eindringlicher. Noch bevor jemand die Tür von innen öffnen konnte, stand mein Vater auf, warf dabei seinen Stuhl um, öffnete hektisch das Fenster neben uns und sprang hinaus. Das Millimeterpapier segelte Richtung Tafel und blieb vor Frau Frericks Füßen liegen. Aus dem Hochparterre war es bloß ein knapper Meter bis zum Boden des Waldes, der die Schule umgab, und doch schrien einige Mütter auf, Frau Frerick stand mit offenem Mund da, und die, die ebenfalls am Fenster gesessen hatten, sprangen auf, um zu verfolgen, was vor sich ging. Ich musste mich erst zwischen ihnen hindurchzwängen, um ihn zu sehen, wie er da an einer Fichte lehnte, leicht vorgebeugt, mit weit aufgerissenen Augen.

Papa, rief ich, Papatschka!

Aber es war, als würde er mich überhaupt nicht hören oder erkennen. Er stand einfach da und starrte weiter auf das geöffnete Fenster, aus dem er eben gesprungen war, reagierte nicht auf Frau Frerick, die seinen Namen rief. Während die Erwachsenen ihrerseits nach draußen starrten, hörte ich, wie meine Klassenkameraden anfingen zu kichern. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie nach dem Millimeterpapier angelten. Ich rutschte auf die Fensterbank und wollte mich schon zu meinem Vater hinabgleiten lassen, da setzte er sich in Bewegung und rannte über den Schulhof davon. Frau Frerick nahm das Blatt an sich und betrachtete mit hochgezogener Augenbraue die kyrillischen Schriftzeichen, die mein Vater darauf hinterlassen hatte.

Peinlich berührt, räusperte ich mich und sagte: Mein Papa erschrickt sich leicht. Er ist als Kind mit seiner Familie nach Sibirien verschleppt worden.

Stille im Klassenzimmer. Dann hörte ich, wie sich einer der anderen Väter auf seinem Stuhl bewegte und murmelte: … und das wird sicher seine Gründe gehabt haben.

Seine Gründe. Was dem Rest der Elternschaft bodenlos sonderbar erschien und sich für immer in ihr Gedächtnis einbrannte, wäre in unserer Siedlung kaum weiter aufgefallen. Am östlichen Stadtrand wohnten beinahe ausschließlich Menschen, die es entweder drinnen oder draußen schlecht aushielten, die nicht lange an ein und demselben Ort sitzen bleiben konnten, unter Schlafstörungen litten oder Angst hatten vor Stimmengewirr, der Stille, der Erinnerung, Zügen, Kellern und dem Winter. Ich glaube, auf die Unerträglichkeit des Winters konnten sich in der Siedlung die meisten einigen: Die dunkle Jahreszeit erzwang eine Einkehr, der niemand gewachsen war. Da gab es die Heizungsluftneurotiker, die grundsätzlich, egal, wie kalt es sein mochte, die Fenster offen stehen ließen, die selbsterklärten Survival-Experten, die auch bei Minustemperaturen im Wald und an den verschiedenen Seen der Umgebung biwakierten, und ein paar Pragmatiker, die Erlösung suchten unter Infrarotleuchten und Tageslichtlampen.

Ich erinnere mich an einen besonders schwierigen Winter, in dem mein Vater nicht von der Überzeugung abzubringen war, dass die Dunkelheit ins Haus hereinkroch. Anfangs versuchten meine Mutter und ich noch zu ergründen, was er damit genau meinte, ob es ein Durchzug war oder die Glühbirnen vielleicht ausgetauscht werden mussten. Aber Vater blieb dabei, dass es die Dunkelheit sei, die ins Haus krieche, und nichts anderes. Als meine Mutter und ich einmal von einem Besuch bei Freunden zurückkamen, hatte mein Vater jedes einzelne Fenster im Haus mit braunem Paketband abgeklebt, und zwar gleich doppelt und dreifach. Verschwitzt, in einem Ring aus leeren Paketbandspulen, saß er auf unserem dunkelgrünen Wohnzimmerteppich und ließ die Tirade, die meine Mutter ausstieß, über sich ergehen. Ich stand an der Tür und fragte mich schon gar nicht mehr, ob alle Familien so waren wie meine.

Der Nachmittag bei unseren Freunden hatte mir Auftrieb gegeben, alles war so normal wie norddeutsch gewesen, und zurück zu Hause stellte sich, ich kannte das schon, eine abgekämpfte Überforderung ein. Mein Vater, der die Dunkelheit mit Paketband aus dem Schreibwarenladen traktierte, meine Mutter, die meinen Vater traktierte – wie immer war mein Impuls hinauszurennen, nach draußen, und mit Arnold umherzustreifen. Unbewusst übernahmen wir damit die Verhaltensmuster der Erwachsenen in unserer Siedlung. Alles, was in Innenräumen geschah, schien unerträglich, und das Einzige, was half, war fortlaufen, fortlaufen, fortlaufen. Arnold dachte in mancherlei Hinsicht radikaler als ich, oft phantasierte er davon zu verschwinden. Ich meine, bei diesen Vorstellungen handelte es sich um eine Art Ventil.