6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

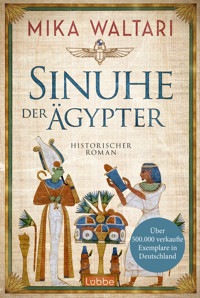

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In der Einsamkeit der Verbannung, erfüllt von der Sehnsucht nach seiner Heimatstadt Theben, schreibt der ägyptische Arzt Sinuhe (1390 bis 1335 v. Chr.) die Geschichte seines bewegten Lebens nieder: von der Kindheit in einfachen Verhältnissen über eine Karriere als Leibarzt des Pharaos und abenteuerliche Reisen in alle Länder Kleinasiens bis hin zur Verbannung aus Ägypten. Sinuhes Lebensgeschichte ist zugleich eine farbenprächtige Kultur- und Sittengeschichte des östlichen Mittelmeerraums zur Zeit der Pharaonen.

"Sinuhe der Ägypter" ist der weltweit meistverkaufte Roman aus Finnland. 70 Jahre nach Erscheinen wurde er erstmals ungekürzt und direkt aus dem Finnischen ins Deutsche übertragen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1676

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über den Autor

Titel

Impressum

Erstes Buch

Zweites Buch

Drittes Buch

Viertes Buch

Fünftes Buch

Sechstes Buch

Siebtes Buch

Achtes Buch

Neuntes Buch

Zehntes Buch

Elftes Buch

Zwölftes Buch

Dreizehntes Buch

Vierzehntes Buch

Fünfzehntes Buch

Über den Autor

Mika Waltari (1908–1979) gehört zu den erfolgreichsten Autoren Finnlands. Nach dem Studium der Theologie, Literaturwissenschaft und Philosophie arbeitete er als Journalist, Übersetzer, Literaturkritiker und freier Schriftsteller. Sein umfangreiches Werk wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. SINUHEDER ÄGYPTER aus dem Jahr 1945 war Mika Waltaris größter Erfolg.

Mika Waltari

SINUHE DER ÄGYPTER

Historischer Roman

Ungekürzte Übersetzung aus dem Finnischen von

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Deutsche Erstausgabe der Neuübersetzung

Für die Originalausgabe:

Copyright © The Estate of Mika Waltari and WSOY

Titel der finnischen Originalausgabe: »Sinuhe egyptiläinen«

First published by WSOY in 1945, Helsinki, Finland

Diese Übersetzung wurde gefördert von FILI – Finnish Literature Exchange

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln

Titelillustration: Johannes Wiebel, punchdesign, München,

unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock/Keith Wheatley;

shutterstock/Petr Malyshev; shutterstock/Paul Fleet;

shutterstock/marina–ua

Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, Punchdesign.de, München

E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf

ISBN 978-3-8387-2083-8

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Erstes Buch

DAS BINSENBOOT

1.

Ich, Sinuhe, der Sohn Senmuts und seiner Frau Kipa, schreibe dies. Nicht um die Götter des Landes Kemi zu preisen, denn ich bin die Götter leid. Nicht um die Pharaonen zu preisen, denn ich bin ihre Taten leid. Nur um meiner selbst willen schreibe ich dies. Nicht um den Göttern zu schmeicheln, nicht um den Königen zu schmeicheln, und auch nicht aus Furcht oder aus Hoffnung. Denn ich habe in meinem Leben so viel erlebt und verloren, dass mich keine Furcht mehr plagt und ich keine Hoffnung auf Unsterblichkeit mehr habe, so wie auch die Götter und Könige mich nicht mehr kümmern. Nur um meinetwillen schreibe ich dies. Ich glaube, darin unterscheide ich mich von all den anderen, die in der Vergangenheit geschrieben haben und in Zukunft schreiben werden.

Alles, was jemals geschrieben worden ist, wurde entweder um der Götter oder um der Menschen willen geschrieben. Und ich halte auch die Pharaonen für Menschen, denn sie sind wie wir alle, im Zorn und in der Furcht, im Streben und im Scheitern. Es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen und uns, auch wenn sie tausendmal für Götter gelten. Selbst wenn sie abertausendmal zu den Göttern gerechnet würden, so sind sie doch Menschen und in jeder Hinsicht allen anderen Menschen gleich. Sie haben die Macht, ihren Hass zu befriedigen und vor ihren Ängsten zu fliehen, aber vor Begierden und Enttäuschungen schützt ihre Macht sie nicht. Alles was jemals geschrieben worden ist, wurde auf Geheiß von Königen geschrieben, um den Göttern zu schmeicheln oder um die Menschen etwas glauben zu machen, was gar nicht geschehen ist. Vielleicht hat sich alles, was geschehen ist, in Wirklichkeit anders zugetragen. Oder vielleicht ist der Anteil des einen oder anderen an dem, was geschehen ist, in Wirklichkeit größer oder kleiner. Das nämlich meine ich, wenn ich sage, dass seit uralten Zeiten alles, was geschrieben worden ist, um der Götter oder der Menschen willen geschrieben wurde.

Alles kehrt wieder, und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Der Mensch ändert sich nicht, auch wenn seine Kleidung sich ändert und seine Sprache sich ändert. Deshalb glaube ich, dass sich auch in künftigen Zeiten das Schreiben nicht ändern wird, weil der Mensch sich nicht ändert. Die Menschen scharen sich nämlich um die Lüge herum wie Fliegen um einen Honigkuchen, und die Worte eines Märchenerzählers an der nächsten Straßenecke verströmen Weihrauchduft. Vor der Wahrheit aber fliehen die Menschen.

Ich aber, Sinuhe, der Sohn Senmuts, habe in den Tagen meines Alters und meiner Enttäuschungen genug von der Lüge. Deshalb schreibe ich nur um meiner selbst willen. Ich schreibe nur das auf, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe oder von dem ich weiß, dass es wahr ist, auch wenn ich es nur gehört habe. Darin unterscheide ich mich von allen, die vor mir gelebt haben, und von allen, die nach mir leben werden. Denn ein Mann, der Worte auf Papier schreibt, und erst recht ein Mann, der seinen Namen und seine Taten in Stein hauen lässt, lebt in der Hoffnung, dass seine Worte gelesen werden und dass spätere Generationen seine Taten und seine Weisheit preisen werden. Aber an meinen Worten gibt es nicht viel zu preisen, meine Taten kann man kaum loben, und meine Weisheit ist bitter und wird niemandem gefallen. Auch werden sich die Menschen meine Worte nicht immer wieder aufsagen, um sich mit meiner Weisheit zu brüsten. Indem ich dies schreibe, entsage ich der Hoffnung, dass man mich je lesen oder verstehen wird.

Der Mensch ist in seiner Bosheit grausamer und verstockter als das Nilkrokodil. Sein Herz ist härter als Stein. Seine Eitelkeit ist nichtiger als Staub. Versenkt man ihn im Nil, dann wird er, ist er erst gerettet und sind erst seine Kleider wieder getrocknet, genauso sein wie vorher. Versenkt man ihn in Kummer und Enttäuschung, so wird er, wenn er wieder daraus hervorkommt, derselbe sein wie vorher. Mancherlei Umbrüche habe ich, Sinuhe, im Laufe meines Lebens gesehen, aber alles ist immer genauso geblieben wie zuvor, und der Mensch hat sich nicht geändert. Zwar gibt es Leute, die sagen, dass etwas, das heute geschieht, früher nie so geschehen wäre, aber das ist nur sinnloses Geschwätz.

Ich, Sinuhe, habe gesehen, wie ein Sohn seinen Vater an der Straßenecke zu Tode prügelte. Ich habe gesehen, wie Arme sich gegen Reiche erhoben und Götter gegen Götter kämpften. Ich habe einen Mann gesehen, der seinen Wein aus goldenen Bechern zu trinken pflegte, dann aber im Elend eine Hand voll Wasser aus dem Fluss schöpfte. Jene, die zuvor Gold abgewogen hatten, bettelten an den Straßenecken, und ihre Frauen verkauften sich für einen Armreif aus Kupfer an geschminkte Neger, um Brot für ihre Kinder kaufen zu können.

Genau so war es auch früher schon. Bereits unter den Hirtenkönigen gab es Männer, die unter prächtigen Dächern ruhten, obwohl sie ihre Nächte zuvor auf Lehmfußböden verbracht hatten. Auch damals kamen Fremde, schlugen Kindern die Köpfe an der Türschwelle zu Brei und versklavten Frauen, die in königliches Linnen gekleidet waren. Auch damals schon wurden Männer, die sich Gräber in den Bergen im Westen hatten anlegen lassen, ums Leben gebracht und in den Fluss geworfen.

So ist nichts Neues vor meinen Augen geschehen, und was bisher geschehen ist, das wird sich auch in Zukunft ereignen. So wie der Mensch sich früher nicht verändert hat, so wird er sich auch in Zukunft nicht ändern. Die Menschen, die nach mir kommen, sind dieselben, die vor mir lebten. Wie sollten sie also meine Weisheit verstehen? Warum sollte ich darauf bauen, dass sie meine Worte lesen werden?

Aber ich, Sinuhe, schreibe dies um meiner selbst willen, weil das Wissen an meinem Herzen nagt wie Lauge und ich all meine Freude am Leben verloren habe. Ich beginne dieses Buch im dritten Jahr meiner Verbannung, am Ufer des östlichen Meeres, von wo aus die Schiffe nach Puntland segeln, nicht weit von der Wüste und nicht weit von den Bergen, in denen die Könige früher Steine für ihre Statuen brechen ließen. Ich schreibe dies, weil der Wein in meinem Munde bitter schmeckt. Ich schreibe dies, weil ich die Lust daran verloren habe, mich mit Frauen zu ergötzen, und weil der Garten samt dem Teich und den Fischen darin meine Augen nicht mehr erfreut. In den kalten Winternächten wärmt ein schwarzes Mädchen mir das Bett, aber ich habe keine Freude an ihr. Die Sänger habe ich fortgeschickt, und die Musik der Lauten und Flöten verstört meine Ohren. Deshalb schreibe ich dies, ich, Sinuhe, der ich mir nichts aus Reichtum und goldenen Bechern mache, und auch nicht aus Myrrhe, schwarzem Holz und Elfenbein.

All dies besitze ich; man hat mir nichts genommen. Noch immer fürchten die Sklaven meinen Stock, und die Wächter verneigen sich vor mir und strecken dabei ihre Arme in Kniehöhe von sich. Aber die Zahl meiner Schritte ist begrenzt, und kein Schiff kann in der Meeresbrandung anlegen. Deshalb werde ich, Sinuhe, nie mehr den Duft schwarzer Erde in einer Frühlingsnacht wahrnehmen, und deshalb schreibe ich dies.

Einst stand mein Name im Goldenen Buch des Pharaos, und ich wohnte im Goldenen Haus zur Rechten des Königs. Mein Wort galt mehr als das Wort der Mächtigen des Landes Kemi. Die Vornehmen sandten mir Geschenke, und Goldketten hingen um meinen Hals. Ich hatte alles, was ein Mensch sich nur wünschen kann. Aber ich wollte als Mensch mehr, als ein Mensch erreichen kann. Deshalb bin ich hier, wo ich mich jetzt befinde. Ich wurde im sechsten Regierungsjahr des Pharaos Horemheb aus Theben verbannt, und kehrte ich zurück, man würde mich wie einen Hund erschlagen. Man würde mich wie einen Frosch zwischen den Steinen zerquetschen, täte ich auch nur einen Schritt über die Grenzen des Gebiets, das man mir zugewiesen hat. So lautet der Befehl des Königs, der einst mein Freund gewesen ist.

Doch was kann man anderes von einem Mann von niedriger Geburt erwarten, der Namen von Königen aus den Herrscherlisten streichen ließ und die Schreiber anwies, seine Eltern als Adlige in das Verzeichnis der Könige einzutragen? Ich war Augenzeuge seiner Krönung; ich habe gesehen, wie ihm die rote und die weiße Krone aufs Haupt gesetzt wurden. Im sechsten Jahr seiner Regierung verbannte er mich. Doch nach der Rechnung seiner Schreiber war es sein zweiunddreißigstes Regierungsjahr. Zeigt das nicht, dass alles Schreiben Lüge ist?

Ihn, der aus der Wahrheit lebte, verachtete ich zu seinen Lebzeiten für seine Schwäche und war entsetzt über das Verderben, das er um seiner Wahrheit willen über das Land Kemi brachte. Jetzt besteht seine Rache an mir darin, dass ich selber aus der Wahrheit leben will, allerdings nicht um seines Gottes willen, sondern um meiner selbst willen. Die Wahrheit ist ein schneidendes Schwert, die Wahrheit ist eine unheilbare Wunde, die Wahrheit ist eine bittere Lauge, die das Herz allmählich auffrisst. Deshalb fliehen die Männer in den Tagen ihrer Jugend vor der Wahrheit in Freudenhäuser, lassen sich von Arbeit und allerlei Tätigkeiten blenden, von Reisen und Vergnügungen, von Macht und Bauten. Aber es kommt der Tag, da die Wahrheit sie durchbohrt wie ein Speer, und danach werden sie keine Freude an ihren Gedanken und am Werk ihrer Hände mehr haben. Dann werden sie einsam sein, mitten unter den Menschen werden sie einsam sein, und auch die Götter werden ihnen keine Hilfe bringen in ihrer Einsamkeit. Dies schreibe ich, Sinuhe, wohlwissend, dass meine Taten böse waren und meine Wege falsch. Ja, ich bin mir bewusst, dass niemand sie sich zum Vorbild nehmen wird, auch wenn er diese Worte zu lesen bekommen sollte. Deshalb schreibe ich dies nur um meiner selbst willen. Mögen andere sich mit Ammons heiligem Wasser von ihren Sünden reinwaschen; ich, Sinuhe, reinige mich, indem ich meine Taten niederschreibe. Mögen andere ihre Lügen auf Osiris’ Waage wägen lassen; ich, Sinuhe, wäge mein Herz mit der Rohrfeder.

Aber bevor ich mit meinem Buch beginne, lasse ich mein Herz seine Klage erheben. So klagt mein vor Kummer schwarzes Herz eines Verbannten:

Wer einmal vom Wasser des Nils getrunken, der sehnt sich an den Nil zurück. Seinen Durst stillt keines anderen Landes Wasser.

Wer in Theben geboren ist, der sehnt sich nach Theben zurück, denn es gibt auf Erden keine andere Stadt, die Theben gleicht. Wer in einer ihrer Gassen geboren ist, der sehnt sich in diese Gasse zurück; aus einem Palast aus Zedernholz sehnt er sich in seine Lehmhütte zurück; umgeben vom Duft von Myrrhe und teuren Salben sehnt er sich zurück nach dem Dunst von verfeuertem Dung und dem Geruch in Öl gebratenen Fisches.

Meinen goldenen Kelch würde ich gegen einen ärmlichen Tonkrug eintauschen, dürfte ich meinen Fuß noch einmal auf die weiche Erde des Landes Kemi setzen. Meine Linnenkleider würde ich gegen die sonnenverbrannte Haut eines Sklaven eintauschen, wenn ich noch einmal im Frühlingswind das Rauschen des Schilfs am Fluss hören könnte.

Der Nil schwillt an, wie Edelsteine heben sich die Städte aus dem grünen Wasser empor, die Schwalben kehren zurück, die Kraniche waten im Schlamm, aber ich bin fort. Warum bin ich keine Schwalbe, warum bin ich kein Kranich, dass ich mit kraftvollen Flügeln an den Wächtern vorbei zurück ins Land Kemi fliegen könnte?

Ich würde mir ein Nest mitten zwischen Ammons bunten Säulen bauen, dort, wo die Obelisken feurig und golden aufblitzen, im Duft des Weihrauchs und des fetten Opferfleisches. Auf dem Dach einer Lehmhütte in einer Gasse der Armen würde ich mir mein Nest bauen. Dort, wo die Ochsen Wagen ziehen, die Arbeiter Papier aus Schilf zusammenkleben, die Händler ihre Waren ausrufen und der Skarabäus ein Stück Mist über die steingepflasterte Straße rollt.

Klar war das Wasser meiner Jugend, und süß mein Wahn. Bitter und sauer ist der Wein meines Alters, und auch das feinste Honigbrot mundet nicht so gut wie das grobkörnige Brot in den Tagen meiner Armut. Wendet euch, ihr Jahre, kehrt zu mir zurück, ihr verflossenen Tage! Segle, Ammon, am Himmel entlang von Westen nach Osten, damit ich meine Jugend noch einmal zurückerhalte! Kein Wort würde ich ändern, keine Tat gegen eine andere austauschen. Ach, meine schlanke Rohrfeder, und du, mein glattes Binsenpapier, gebt mir meine eitlen Taten wieder, meine Jugend und meinen Wahnsinn!

Dies schreibt Sinuhe, der Verbannte, der ärmer ist als alle Armen des Landes Kemi.

2.

Senmut, den ich meinen Vater nannte, war Armenarzt in Theben. Kipa, die ich meine Mutter nannte, war seine Frau. Sie hatten keine Kinder. Erst, als sie beide schon alt waren, kam ich zu ihnen. In ihrer Einfalt nannten sie mich eine Gottesgabe, ohne das Böse zu ahnen, das dieses Geschenk ihnen bringen sollte. Meine Mutter Kipa gab mir den Namen Sinuhe nach einer Märchenfigur, denn sie liebte Märchen. Nach ihrem Verständnis war ich auf der Flucht vor Gefahren zu ihr gekommen, so wie der Sinuhe im Märchen, der im Zelt eines Pharaos zufällig von einem furchtbaren Geheimnis erfährt, sich auf und davon macht, flüchtet und viele Jahre in fremden Ländern verbringt, wo er mancherlei Abenteuer besteht.

Aber das war nur eine simple Erzählung, die ganz zu Kipas kindlichem Gemüt passte. Sie hoffte, auch ich würde Gefahren stets aus dem Weg gehen und Missgeschicken ausweichen. Deshalb gab sie mir den Namen Sinuhe. Die Ammon-Priester sagen allerdings, dass der Name eines Menschen auch auf sein Schicksal hindeutet. Vielleicht hat mich mein Schicksal deshalb in Gefahren und Abenteuer sowie in fremde Länder geführt. Mein Name war es wohl, der mich an furchtbaren Geheimnissen teilhaben ließ, den Geheimnissen von Königen und ihren Gemahlinnen, die einem den Tod bringen konnten. Schließlich machte mein Name mich zu einem Ausgestoßenen und Verbannten.

Aber genauso kindisch wie die Gedankengänge der armen Kipa, als sie mir diesen Namen gab, ist die Vorstellung, dass der Name etwas mit dem Schicksal eines Menschen zu tun haben könnte. Mir wäre es ganz genauso ergangen, wenn ich etwa Kepru oder Kafran oder Mose geheißen hätte, jedenfalls glaube ich das. Allerdings lässt sich nicht leugnen, dass Sinuhe zu einem Verbannten wurde, während Heb, der Sohn des Falken, unter dem Namen Horemheb mit der roten und der weißen Krone zum Herrscher Unter- und Oberägyptens gekrönt wurde. So halte es jeder mit dem Glauben an die schicksalsbestimmende Bedeutung des Namens, wie er will. Und jeder finde in seinem Glauben Trost für die Widrigkeiten und bösen Wendungen des Lebens.

Ich wurde geboren, als der große König, Pharao Amenhotep III., herrschte. Im selben Jahr wurde auch jener geboren, der aus der Wahrheit leben wollte und dessen Name nicht mehr erwähnt werden darf, weil es ein verfluchter Name ist, obwohl das damals noch niemand wusste. Im Palast herrschte große Freude bei seiner Geburt. Der König brachte zahllose Opfer in Ammons großem Tempel dar, den er selbst hatte bauen lassen, und auch das Volk freute sich, ohne zu wissen, was da kommen sollte. Die Große Königliche Gemahlin Teje hatte nämlich vergeblich auf einen Sohn gewartet, obwohl sie Große Königliche Gemahlin und zweiundzwanzig Jahre alt war und obwohl ihr Name in den Tempeln und auf den Bildern neben dem Namen des Königs stand. Deshalb wurde er, dessen Name nicht erwähnt werden darf, mit feierlichen Riten zum Erben der königlichen Macht ernannt, sobald die Priester ihn beschnitten hatten.

Aber er wurde erst im Frühjahr zur Zeit der Aussaat geboren, wohingegen ich, Sinuhe, bereits im Herbst davor, als die Flut ihren Höchststand erreicht hatte, zur Welt gekommen war. Den genauen Tag meiner Geburt weiß ich nicht, denn ich kam in einem kleinen Binsenboot, das mit Pech abgedichtet war, den Nil hinab. Meine Mutter Kipa fand mich im Schilf unweit der Türschwelle ihres Hauses, so hoch war das Wasser damals gestiegen. Die Schwalben waren gerade erst aus dem Norden zurückgekehrt und zwitscherten über meinem Köpfchen, aber ich selbst war ganz still, und sie dachte, ich sei tot. Sie brachte mich in ihr Haus, wärmte mich am Herdfeuer und blies mir ihren Atem in den Mund, bis ich leise zu wimmern begann.

Mein Vater Senmut kam von seinen Krankenbesuchen nach Hause. Er brachte zwei Enten und einen Scheffel Mehl mit. Als er mein Wimmern hörte, dachte er, meine Mutter habe sich ein Katzenjunges angeschafft, und begann sie deshalb zu tadeln. Aber meine Mutter sagte: »Es ist keine Katze – ich habe einen Sohn bekommen! Freue dich, Senmut, mein Mann, uns ist ein Sohn geboren!«

Mein Vater wurde ungehalten und schalt sie ein dummes Ding, aber Kipa zeigte ihm mich, und meine Hilflosigkeit rührte meinen Vater. So nahmen sie mich als ihr eigenes Kind an und ließen die Nachbarn in dem Glauben, Kipa habe mich geboren. Das war ihrem Stolz zuzuschreiben, doch weiß ich nicht, inwieweit man ihnen glaubte. Das Binsenboot aber, in dem ich gekommen war, hob Kipa auf und hängte es an die Decke über das Bett. Mein Vater nahm seinen wertvollsten Kupferbecher, ging damit in den Tempel und ließ mich in das Buch der Neugeborenen als seinen und Kipas Sohn eintragen. Die Beschneidung nahm er als Arzt selbst vor, weil er dem Messer des Priesters nicht traute, das oft nässende Wunden zurückließ. Aber vielleicht tat er es auch aus Sparsamkeit, denn als Armenarzt war er nicht gerade vermögend.

Zwar weiß ich dies alles nicht aus eigener Erinnerung, aber meine Eltern haben es mir mit denselben Worten so oft erzählt, dass ich es glaube, denn ich finde keinen Grund, warum sie mich hätten belügen sollen. Allerdings glaubte ich in meiner ganzen Kindheit, sie seien meine wahren Eltern, und kein Kummer überschattete damals mein Leben. Die Wahrheit erzählten sie mir erst, als man mir die Knabenlocke abschnitt und ich zum Jüngling wurde. Das hielten sie so, weil sie die Götter ehrten und fürchteten und mein Vater nicht wollte, dass ich mein ganzes Leben lang mit der Lüge lebte.

Aber wer ich bin, woher ich komme und wer meine Eltern sind, das habe ich nie erfahren. Ich glaube es zu wissen, aus Gründen, die ich später berichten werde; aber es ist nur meine eigene Vermutung.

Eines weiß ich aber sicher, nämlich dass ich nicht der Einzige war, der in einem mit Pech abgedichteten Binsenboot den Nil hinabgeschwommen kam. Theben mit seinen Tempeln und Palästen ist nämlich eine große Stadt, und es gab zahlreiche Arme in den Lehmhütten in unmittelbarer Umgebung der Tempel und Paläste. Unter den großen Pharaonen hatte Ägypten viele Länder unter seine Herrschaft gebracht, und aufgrund der Größe und des Reichtums wandelten sich die Sitten; Fremde kamen als Händler und Bauleute nach Theben und errichteten dort Tempel für ihre Götter. Genauso groß wie der Luxus, der Reichtum und die Pracht in den Tempeln und Palästen war die Armut außerhalb ihrer Mauern. Viele Arme setzten ihre Kinder aus, aber es gab auch reiche Ehefrauen, die, während ihre Männer auf Reisen waren, die Frucht ihres Ehebruchs in einem Binsenboot den Nil hinabsandten. Vielleicht hatte mich die Frau eines Schiffseigners ausgesetzt, die ihren Mann mit einem syrischen Händler betrogen hatte. Vielleicht war ich das Kind von Ausländern, weil ich nicht beschnitten war. Nachdem mir die Knabenlocke abgeschnitten worden war und meine Mutter Kipa sie zur Aufbewahrung in ein kleines Holzkästchen zu meiner ersten Sandale gelegt hatte, betrachtete ich lange das Binsenboot, das sie mir zeigte. Die Binsen waren vergilbt und zerbröselt und von dem Rauch, der vom Kohlebecken aufstieg, mit Ruß überzogen. Sie waren mit Knoten verknüpft, wie sie Vogelfänger zu machen pflegten, aber sonst konnten sie mir nichts von meinen wahren Eltern erzählen. Auf diese Weise wurde meinem Herzen die erste Wunde beigebracht.

3.

Wenn man alt wird, flieht das Gemüt wie ein Vogel zurück in die Tage der Kindheit. Jetzt, in den Tagen meines Alters, leuchtet meine Kindheit in der Erinnerung hell und klar, so als wäre damals alles besser und schöner gewesen. Und es scheint in dieser Hinsicht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich zu geben, denn bestimmt gibt es keinen Armen, in dessen Kindheit nicht auch Licht und Freude aufscheinen, wenn er sich im Alter daran erinnert.

Mein Vater Senmut wohnte stromaufwärts der Tempelmauern in einem armen und lauten Stadtteil. Unweit seines Hauses befanden sich die großen steinernen Landungsbrücken, an denen die Nilschiffe ihre Fracht löschten. In den engen Gassen gab es Bier- und Weinstuben für die Händler und Seeleute sowie Freudenhäuser, zu denen sich auch die Reichen aus der Stadtmitte in ihren Sänften tragen ließen. Unsere Nachbarschaft bestand aus Steuereintreibern, Unteroffizieren, Lastkahnschiffern und einigen Priestern fünften Grades. Sie gehörten genau wie mein Vater zur angeseheneren Bevölkerungsschicht der armen Stadtteile und stachen aus der Menge hervor, wie sich eine Mauer über die Wasseroberfläche erhebt.

Unser Haus war geräumiger als die Lehmhütten der Armen, die sich in den engen Gassen trostlos aneinanderreihten. Vor unserem Haus gab es sogar einen Garten von wenigen Schritten Umfang, in dem eine Sykomore stand, die mein Vater gepflanzt hatte. Akazienbüsche trennten den Garten von der Straße, und es gab auch einen kleinen steinummauerten Teich, in dem allerdings nur während der Flutzeit Wasser war. Das Haus hatte vier Zimmer, und in einem davon bereitete meine Mutter das Essen zu. Die Mahlzeiten nahmen wir auf der Veranda ein, von der aus man auch in den Behandlungsraum meines Vaters gelangte. Zweimal in der Woche kam eine Putzfrau, denn meine Mutter legte großen Wert auf Sauberkeit. Eine Wäscherin holte jede Woche unsere Wäsche ab, um sie am Flussufer zu waschen.

In diesem armen, ruhelosen und von immer mehr Ausländern bewohnten Stadtteil, dessen Verderbtheit sich mir erst erschloss, als ich zum Jüngling heranwuchs, hielten mein Vater und seine Nachbarn noch die alten Traditionen und die überlieferten Sitten in Ehren. Nachdem sich unter den Reichen und Adeligen der Stadt die Sitten längst gelockert hatten, repräsentierten mein Vater und die anderen Männer seiner Schicht nach wie vor das alte, unerschütterliche Ägypten, das von der Ehrfurcht vor den Göttern, von Reinheit und Selbstlosigkeit geprägt war. Es war, als wollten sie als Gegengewicht zu ihrem Stadtteil und den Menschen, unter denen sie leben und ihr Handwerk ausüben mussten, durch ihre Sitten und ihr Auftreten zeigen, dass sie anders waren.

Aber warum soll ich hier von Dingen berichten, die mir erst später klar wurden? Sollte ich nicht lieber von dem rauen Stamm der Sykomore erzählen und davon, wie ihre Blätter rauschten, wenn ich unter ihr im Schatten ruhte, um der brütenden Tageshitze zu entfliehen? Sollte ich nicht von meinem liebsten Spielzeug berichten, einem hölzernen Krokodil, das ich auf der gepflasterten Straße an einem Faden hinter mir herzog und das mir, mit seinem hölzernen Maul klappernd und den rot angemalten Rachen öffnend, überallhin folgte? Bei seinem Anblick liefen die Nachbarskinder staunend herbei. Viele Honigsüßigkeiten, so manchen glänzenden Stein und auch Kupferdraht konnte ich mir verdienen, indem ich ihnen erlaubte, es hinter sich herzuziehen und damit zu spielen. Ein solches Spielzeug hatten sonst nur die Kinder von Adeligen. Mein Vater hatte es vom königlichen Schreiner bekommen, den er mit feuchten Umschlägen von einem Geschwür geheilt hatte, das ihn am Sitzen hinderte.

Morgens nahm mich meine Mutter mit zum Gemüsemarkt. Zwar hatte sie nicht viel einzukaufen, aber sie verbrachte gerne ein Wasseruhrmaß lang Zeit damit, ein Bündel Zwiebeln auszuwählen, und die Vormittage einer ganzen Woche, wenn es darum ging, neues Schuhwerk anzuschaffen. Wenn sie mit den Verkäufern redete, hätte man meinen können, sie sei reich und wünsche nur beste Ware. Wenn sie nicht alles kaufte, was ihr gefiel, so lag dies scheinbar nur daran, dass sie mich zur Sparsamkeit erziehen wollte. Deshalb sagte sie: »Nicht der ist reich, der Gold und Silber besitzt, sondern derjenige, der sich mit Wenigem begnügt.« Aber ihre armen alten Augen betrachteten bewundernd die bunten Wollstoffe aus Sidon und Byblos, die leicht und dünn wie Daunen waren. Ihre braunen, von der Arbeit gezeichneten Hände strichen sanft über Elfenbeinschmuck und Straußenfedern. All das sei eitler und unnützer Tand, versicherte sie mir und gewiss auch sich selbst. Doch mein kindliches Gemüt lehnte sich gegen diese Lehren auf. Wie gerne hätte ich eine Meerkatze besessen, die ihrem Besitzer die Arme um den Hals schlang, oder einen bunten Vogel, der syrische und ägyptische Worte rief! Ich hatte auch nichts gegen Halsketten und Sandalen mit goldenen Riemen. Erst viel später begriff ich, wie sehr die arme alte Kipa sich danach sehnte, reich zu sein.

Aber weil sie nur die Frau eines Armenarztes war, befriedigte sie ihre Träume mit Märchen. Abends vor dem Einschlafen erzählte sie mir mit leiser Stimme all die Märchen, die sie kannte. Von Sinuhe erzählte sie und von dem Schiffbrüchigen, der mit unermesslichen Reichtümern vom Schlangenkönig zurückkehrt. Sie erzählte von Göttern und Zauberern, Magiern und Pharaonen aus uralten Zeiten. Mein Vater tadelte sie oft deswegen und meinte, sie pflanze nur Dummheiten und nichtiges Zeug in mein Gemüt ein, aber wenn er zu schnarchen begonnen hatte, fuhr meine Mutter mit ihren Geschichten fort, und das sicher genauso zu ihrem eigenen Vergnügen wie zu meiner Unterhaltung. Ich erinnere mich noch immer an jene drückend heißen Sommerabende, an denen das Bett unter meinem nackten Körper glühte und ich nicht einschlafen konnte. Ich höre noch immer ihre leise, einschläfernde Stimme, ich fühle mich wieder bei ihr geborgen. Meine leibliche Mutter hätte kaum besser und zärtlicher zu mir sein können als die einfache, abergläubische Kipa, bei der blinde und verkrüppelte Märchenerzähler stets sicher sein konnten, eine gute Mahlzeit vorgesetzt zu bekommen.

Die Märchen bezauberten mich; sie standen im Gegensatz zu den lebendigen Straßen in unserem Teil der Stadt, wo die Fliegen nisteten und die Luft von zahlreichen Dünsten und Gerüchen geschwängert war. Vom Hafen her wehte der Wind den betörenden Duft von Zedern und Weihrauchharzen in unsere Straße. Manchmal fiel ein Tropfen Duftöl aus der Sänfte einer vornehmen Frau zu Boden, wenn sie den Kopf hob, um Gassenjungen abzuwehren. Wenn sich abends Ammons goldenes Boot zu den Bergen im Westen wandte, stieg von den Veranden und aus den Lehmhütten der Geruch von in Öl gebratenen Fischen auf und vermischte sich mit dem Duft frischen Brotes. Diese Gerüche, die für die armen Stadtteile Thebens kennzeichnend waren und die ich als Kind lieben lernte, habe ich nie mehr vergessen.

Während der Mahlzeiten auf der Veranda vernahm ich auch die ersten Belehrungen aus dem Mund meines Vaters. Er kam mit müden Schritten von der Straße oder aus seinem Behandlungszimmer zu uns auf die Veranda, in seinen Kleidern den strengen Geruch von Salben und Arzneimitteln. Meine Mutter goss ihm Wasser über die Hände, und wir nahmen auf Hockern Platz und begannen zu essen, während meine Mutter uns bediente. Manchmal lief auf der Straße eine Schar lärmender Seeleute vorbei, die vom Bier trunken waren und johlend mit Stöcken auf die Hauswände eindroschen oder ihre Notdurft an unserem Akazienbusch verrichteten. Mein Vater, ein vorsichtiger Mann, sagte nichts, sondern wartete, bis sie weitergegangen waren. Erst dann belehrte er mich: »Nur ein elender Neger oder ein schmutziger Syrer verrichtet seine Notdurft auf der Straße. Ein Ägypter erledigt das innerhalb seiner vier Wände.«

Oder er sagte: »Der Wein ist ein Geschenk der Götter, um, in Maßen genossen, das Herz zu erfreuen. Ein Becher schadet niemandem, und zwei lösen die Zunge. Wer aber einen ganzen Krug austrinkt, der erwacht beraubt und verprügelt im Straßengraben.«

Manchmal wehte der Duft von Parfüm zur Veranda herüber, wenn eine schöne Frau zu Fuß vorbeischritt, den Leib in durchsichtige Stoffe gehüllt, mit hell gefärbten Wangen, Lippen und Augenbrauen und mit feucht glänzenden Augen, wie man sie bei ehrbaren Frauen nie sah. Wenn mein Vater dann merkte, wie tief beeindruckt ich war, sprach er in ernstem Ton zu mir: »Hüte dich vor einer Frau, die dich einen schönen Knaben nennt und dich zu sich lockt, denn ihr Herz ist ein Netz und eine Falle, und ihr Schoß brennt schlimmer als Feuer.«

So ist es kein Wunder, dass ich in meinem kindlichen Gemüt Weinkrügen und schönen Frauen, die anders als gewöhnliche Frauen waren, Missbilligung entgegenbrachte. Doch gleichzeitig übte beides auch eine heimliche Anziehungskraft auf mich aus, wie alles, das im Ruch des Gefährlichen stand.

Schon als Kind gestattete mir mein Vater, bei seinen Behandlungen zugegen zu sein. Er zeigte mir seine Arbeitsinstrumente, seine Messer und Gefäße und erklärte mir, wozu man sie gebrauchte. Während er Patienten untersuchte, stand ich oft daneben und reichte ihm Wasser, Binden, Öl und Wein. Meine Mutter konnte, wie es bei Frauen oft der Fall ist, keine Wunden und Geschwüre sehen. Mein kindliches Interesse an Krankheiten war ihr unbegreiflich. Ein Kind versteht nichts von Krankheit und Schmerzen, bevor es sie nicht am eigenen Leib erfahren hat. Das Aufstechen von Geschwüren war, wie ich fand, eine spannende Angelegenheit, und nicht ohne Stolz erzählte ich den anderen Jungen alles, was ich gesehen hatte, um von ihnen bewundert zu werden. Immer, wenn ein neuer Patient erschien, sah ich aufmerksam zu, wie mein Vater ihn untersuchte und befragte, bis er schließlich sagte: »Die Krankheit kann geheilt werden«, oder: »Ich werde die Behandlung übernehmen.« Aber es gab auch Patienten, die zu behandeln er sich nicht imstande sah. Dann schrieb er einige Zeilen auf einen Streifen Papyrus und schickte sie damit zum Tempel beim Haus des Lebens. Wenn ein solcher Patient gegangen war, seufzte er gewöhnlich, schüttelte den Kopf und sagte: »Armes Ding!«

Nicht alle Patienten meines Vaters waren arm. Aus den Freudenhäusern brachte man Männer zum Verbinden zu ihm, deren Kleidung aus feinstem Linnen bestand, und manchmal kamen auch syrische Schiffskapitäne, um sich von ihm behandeln zu lassen, wenn sie Furunkel hatten oder an Zahnschmerzen litten. So war ich nicht verwundert, als eines Tages auch die Frau eines Gewürzhändlers zur Behandlung erschien. Sie trug reichlich Schmuck, und ihr Kragen funkelte von Edelsteinen. Sie jammerte und klagte über vielerlei Beschwerden, und mein Vater hörte ihr aufmerksam zu. Ich war sehr enttäuscht, als er schließlich ein Blatt Papier nahm, um etwas aufzuschreiben, denn ich hatte gehofft, er könnte diese Patientin heilen. Das hätte nämlich bedeutet, dass er als Arzthonorar mancherlei Delikatessen erhalten hätte. Deshalb seufzte ich, schüttelte den Kopf und murmelte vor mich hin: »Armes Ding!«

Die Kranke zuckte erschrocken zusammen und blickte meinen Vater furchtsam an. Doch mein Vater schrieb auf das Blatt eine Reihe altertümlicher Schriftzeichen und Bilder von einer zerschlissenen Papyrusrolle ab, goss Öl und Wein in ein Mischgefäß, befeuchtete das Blatt darin, bis die Tinte sich in dem Wein aufgelöst hatte, schüttete die ganze Flüssigkeit in einen Lehmkrug und gab ihn dann der Frau des Gewürzhändlers. Er riet ihr, sofort von dieser Arznei zu trinken, wenn sie wieder Kopfschmerzen oder Magenbeschwerden bekäme.

Nachdem sie gegangen war, schaute ich meinen Vater fragend an. Er schien verlegen, hüstelte und sagte: »Es gibt zahlreiche Beschwerden, die durch Tinte, mit der ein kraftvoller Zauberspruch geschrieben worden ist, geheilt werden können.«

Mehr sagte er nicht, sondern murmelte nach einiger Zeit nur vor sich hin: »Jedenfalls wird ihr diese Arznei nicht schaden.«

Als ich sieben Jahre alt war, erhielt ich den Lendenschurz eines Knaben, und meine Mutter nahm mich mit in den Tempel, um dort einem Opfer beizuwohnen. Damals war der Ammon-Tempel zu Theben der mächtigste Tempel Ägyptens. Dorthin gelangte man über eine mitten durch die Stadt führende Allee, die von steinernen Sphinxen mit Widderköpfen gesäumt war. Das Tempelareal war von mächtigen Ziegelmauern umgeben, und der Tempel selbst bildete mit seinen vielen Gebäuden eine eigene Stadt innerhalb der Stadt. Auf den Pylonen, die so hoch wie Berge waren, flatterten bunte Fahnen, und die riesigen Statuen von Königen wachten zu beiden Seiten des Kupfertores.

Wir traten durch das Tor, und sogleich bedrängten die Verkäufer der Totenbücher meine Mutter, indem sie ihr ihre Ware entweder im Flüsterton oder mit schrillen Rufen anboten. Meine Mutter zeigte mir die Werkstätten der Schreiner und die dort ausgestellten Schnitzereien, die Sklaven und Diener darstellten. Von Priestern verzaubert sollten diese hölzernen Figuren im Jenseits ihren Besitzern dienen und für sie arbeiten, ohne dass diese selbst einen Finger zu rühren brauchten. Aber warum soll ich davon erzählen, wo diese Dinge doch jedem bekannt sind, weil sie noch immer so wie früher sind und die Menschen sich nicht ändern. Meine Mutter bezahlte den erforderlichen Betrag, damit wir als Zuschauer dem Opfer beiwohnen durften, und ich sah, wie die Priester in ihren weißen Gewändern geschickt und gleichsam im Handumdrehen einen Stier schlachteten und ausweideten. Zwischen seinen Hörnern in einem Binsengeflecht trug das Vieh ein Prüfsiegel, das bestätigte, dass es makellos war und kein einziges schwarzes Haar aufwies. Die Priester waren dick und heilig, und ihre kahl rasierten Schädel glänzten von Öl. Zweihundert Zuschauer nahmen an dem Opfer teil, wurden aber von den Priestern nicht groß beachtet, denn diese unterhielten sich während der ganzen Opferzeremonie gleichgültig über ihre eigenen Angelegenheiten. Ich hingegen betrachtete die kriegerischen Darstellungen an den Tempelwänden und staunte über die riesigen Säulen. Ich begriff nicht, warum meiner Mutter Tränen der Rührung in den Augen standen, als sie mich nach Hause zurückbrachte.

Zuhause zog sie mir die Kinderschuhe aus, und ich bekam neue Sandalen, die unbequem waren und mir die Haut aufscheuerten, bis ich mich an sie gewöhnt hatte. Als ich mich darüber beklagte, lachte mein Vater gutmütig und sagte, ein Sohn aus guter Familie könne in der Stadt nicht mehr barfuß gehen, so sehr hätten sich die Zeiten geändert. Er erzählte, noch zur Zeit seines Großvaters hätten die vornehmen Beamten sich ihre Sandalen zuweilen um den Hals gehängt und seien barfuß gelaufen. Damals seien die Sitten sehr viel einfacher und gesünder gewesen als heute. Den Frauen habe ein ärmelloses, eng anliegendes Gewand als Kleidung genügt, jetzt aber meine jede Frau, die auf ihre Würde bedacht sei, möglichst weite Gewänder mit buntem Kragen tragen zu müssen. Früher habe man sich über Männer mit gestärktem und vielfach gefaltetem Obergewand und weiten Ärmeln lustig gemacht. Wahrlich, sein Großvater würde Theben nicht wiedererkennen, wenn er aus dem Grabe steigen und sich die Stadt anschauen würde. Er würde die Alltagssprache kaum verstehen, so viele syrische Ausdrücke seien in unsere Sprache eingedrungen. Je mehr fremde Wörter jemand benutze, desto vornehmer käme er sich vor, sagte mein Vater.

Doch nach dem Essen wurde er ernst, legte mir seine große Hand auf den Kopf und strich zärtlich über meine Knabenlocke an der rechten Schläfe. »Du bist jetzt sieben Jahre alt, Sinuhe«, sagte er, »du musst dich jetzt entscheiden, was du werden willst.«

»Soldat«, sagte ich sogleich und verstand nicht, warum sich in seinem gutmütigen Gesicht Enttäuschung abzeichnete. Denn die schönsten Spiele mit den Jungen auf der Straße waren Kriegsspiele. Ich hatte gesehen, wie Soldaten vor ihrer Kaserne das Ringen und den Gebrauch von Waffen übten, und auch Streitwagen hatte ich schon gesehen, die mit wehenden Federbüschen geschmückt und mit ratternden Rädern zu Manövern außerhalb der Stadt aufbrachen. Es konnte kein herrlicheres und königlicheres Handwerk geben als das des Soldaten. Ein Soldat brauchte auch nicht schreiben zu können. Das war der wichtigste Grund für meine Entscheidung, denn die älteren Jungen hatten Furcht erregende Geschichten erzählt, wie schwierig die Kunst des Schreibens sei und wie unbarmherzig die Lehrer ihre Schüler an den Haaren zögen, wenn ihnen eine Schreibtafel in Stücke ging oder eine Rohrfeder in den ungelenken Fingern eines Schülers entzweibrach.

Mein Vater mochte in seiner Jugend kein besonders begabter Mann gewesen sein, denn sonst hätte er es in seinem Leben zu mehr gebracht als zu einem Arzt für Arme. Aber er war sorgfältig bei seiner Arbeit und schadete seinen Patienten nicht. Im Laufe der Jahre hatte er einen großen Erfahrungsschatz gesammelt. Da er wusste, wie empfindlich und eigensinnig ich war, sagte er nichts weiter zu meinem Berufswunsch.

Doch eines Tages bat er meine Mutter um ein Gefäß, ging in sein Arbeitszimmer und füllte es mit billigem Wein aus einem Krug. »Komm, Sinuhe«, sagte er zu mir und ging mit mir hinaus auf das Ufer zu. Verwundert folgte ich ihm. Bei einem Schleppkahn am Kai blieb er stehen und schaute zu den verschwitzten Trägern hinüber, die mit gekrümmten Rücken die in Stoffballen eingenähten Waren entluden. Die Sonne ging gerade hinter den Bergen im Westen bei der Stadt der Toten unter. Wir waren gesättigt, aber die Lastträger arbeiteten immer noch und schwitzten und keuchten dabei. Ihr Aufseher drohte ihnen mit seiner Peitsche, und unter einem schattigen Dach saß ausgeruht ein Schreiber, der mit seiner Rohrfeder eines jeden Last in seine Liste eintrug.

»Willst du so werden wie sie?«, fragte mein Vater.

Ich fand die Frage dumm und antwortete nicht, sondern sah meinen Vater befremdet an, denn niemand wollte so werden wie diese Lastträger.

»Sie schuften vom frühen Morgen bis zum späten Abend«, sagte mein Vater Senmut. »Ihre Haut ist grob und schorfig geworden wie die von Krokodilen, ihre Hände hart wie die Füße von Krokodilen. Erst wenn es dunkel wird, gehen sie heim in ihre elenden Lehmhütten, und sie ernähren sich von einem Stück Brot, einer Zwiebel und einem Schluck sauren Bier. So sieht das Leben eines Lastträgers aus. So ist auch das Leben eines Bauern. So ist das Leben all jener, die mit ihren Händen arbeiten. Du beneidest sie doch wohl nicht?«

Ich schüttelte den Kopf und sah meinen Vater verwundert an. Ich wollte doch Soldat werden und nicht Lastträger oder ein Bauer, der im Schlamm wühlte, Felder bewässerte oder Herden weidete.

»Sie werden ihr Schicksal nie ändern können«, sagte mein Vater ernst. »Wenn sie gestorben sind, werden ihre Körper im besten Falle gesalzen und mit Sand bedeckt. Sie erwartet keine Unsterblichkeit, kein fröhliches Leben im Land des Westens, so wie diejenigen, die sich ein dauerhaftes Grab erbauen lassen können und die wohlhabend genug sind, um ihren Körper so behandeln zu lassen, dass er den Tod für alle Ewigkeit überdauert. Woher kommt das? Weißt du es, Sinuhe?«

Ich schaute mit zitterndem Kinn hinüber zur Stadt der Toten, wo die untergehende Sonne die weißen Tempel der Pharaonen blutrot färbte, denn ich wusste bereits, was mein Vater mit diesen Fragen bezweckte.

»Sie können nicht schreiben«, erklärte mein Vater ernst. »Im Leben und im Tod ist niemand erfolgreich, der nicht schreiben kann.«

Er hob nachdenklich den Weinkrug in seiner Hand, blickte sich um, als fürchtete er, Kipa würde uns an der Straßenecke stehen sehen, und trank dann einen Schluck Wein. Er wischte sich den Mund ab und ergriff wieder meine Hand, um mich weiterzuführen. Ich folgte ihm mit bekümmertem Herzen, doch stand mein Entschluss, Soldat zu werden, weiterhin fest.

»Vater«, sagte ich, während wir gingen, »das Leben der Soldaten ist angenehm. Sie wohnen in der Kaserne und bekommen gutes Essen. Abends trinken sie Wein in den Freudenhäusern, und die Frauen blicken ihnen bewundernd nach. Die besten von ihnen tragen eine goldene Kette um den Hals, obwohl sie nicht schreiben können. Von ihren Feldzügen bringen sie reiche Beute und Sklaven mit, die arbeiten oder ein Handwerk ausüben, dessen Einkünfte ihnen zugutekommen. Warum sollte ich also nicht Soldat werden?«

Aber mein Vater antwortete nicht, er beschleunigte nur seine Schritte. Unweit eines großen Müllplatzes, wo die Fliegen in Wolken um uns herumsummten, bückte er sich, um einen Blick in eine niedrige Lehmhütte zu werfen.

»Inteb, mein Freund, bist du da?«, fragte er, und aus der Hütte trat, hinkend und auf einen Stock gestützt, ein alter, von Ungeziefer zerstochener Mann, dem der rechte Arm nahe bei der Schulter abgehackt worden war und dessen Lendenschurz schmutzstarrend abstand. Sein Gesicht war vom Alter vertrocknet und zerfurcht, und er hatte keine Zähne mehr.

»Ist das – ist das tatsächlich Inteb?«, fragte ich flüsternd und blickte erschrocken auf den alten Mann. Denn Inteb war ein Held, der auf den Feldzügen Thutmosis III., des größten unter den Pharaonen, in Syrien gekämpft hatte und von dessen Heldentaten und Auszeichnungen immer noch Wunderdinge erzählt wurden.

Der Greis hob die Hand, um nach Soldatenart zu grüßen, und mein Vater reichte ihm den Weinkrug. Sie setzten sich auf den Boden, denn der Alte besaß nicht einmal einen Stuhl vor seiner Hütte. Inteb hob mit zitternder Hand den Krug an seine Lippen und trank gierig von dem Wein, wobei er achtgab, dass er keinen einzigen Tropfen verschüttete.

»Mein Sohn Sinuhe will Soldat werden«, sagte mein Vater lächelnd. »Ich habe ihn hier zu dir gebracht, Inteb, weil du der einzige überlebende Held der großen Kriege bist. Erzähl ihm doch mal von dem herrlichen Leben und den Heldentaten eines Soldaten!«

»Bei Seth und Baal und allen anderen bösen Geistern!«, sagte der Greis, lachte schrill auf und wandte sich mir zu, um mich mit seinen kurzsichtigen Augen zu betrachten. »Ist der Junge verrückt?«

Sein zahnloser Mund, die verschleierten Augen, der Armstumpf und die runzlige, schmutzige Brust jagten mir so einen Schrecken ein, dass ich mich schleunigst hinter meinem Vater versteckte und mich an seinem Ärmel festhielt.

»Junge, Junge!«, sagte Inteb kichernd. »Wenn ich für jeden Fluch, mit dem ich mein elendes Schicksal verflucht habe, das mich zu einem Soldaten gemacht hat, einen Schluck Wein bekäme, könnte ich mit dem Wein den See füllen, den, wie man sagt, der Pharao zur Belustigung seines Weibes hat anlegen lassen. Zwar habe ich ihn nicht gesehen, weil ich kein Geld habe, um mich über den Fluss fahren zu lassen, aber ich zweifle nicht daran, dass ich den See füllen könnte und noch genug Krüge übrig blieben, dass sich ein ganzes Heer davon betrinken könnte.«

Er nahm einen weiteren gierigen Schluck Wein aus dem Krug meines Vaters.

»Aber«, wandte ich ein, und das Kinn zitterte mir dabei, »das Handwerk des Soldaten ist doch das ehrenvollste von allen!«

»Ruhm und Ehre«, sagte Thutmosis’ Held Inteb, »das ist Mist, nichts als Mist, von dem nur die Käfer leben können. In den Tagen meines Lebens habe ich viele Lügen über den Krieg und meine Heldentaten erzählt, um Dummköpfe, die mich mit offenem Munde anstarrten, dazu zu bewegen, mir Wein auszugeben. Aber dein Vater ist ein anständiger Mann, und ihn will ich nicht belügen. Deshalb sage ich dir, Junge, dass von allen Berufen der Beruf des Soldaten der allerletzte und elendste ist.«

Der Wein glättete die Falten in seinem Gesicht und brachte Glut in seine wilden Greisenaugen. Er stand auf und fasste sich mit der Hand an den Hals.

»Sieh her, mein Junge«, rief er, »diesen mageren Hals zierte einst eine fünffache Goldkette. Mit eigenen Händen legte sie mir der Pharao an. Wer kann die abgeschlagenen Hände zählen, die ich vor seinem Zelt angehäuft habe? Wer erklomm als Erster die Mauer von Kadesch? Wer schlug wie ein brüllender Elefant inmitten der feindlichen Reihen zu? Ich war es, ich, Inteb der Held! Aber wer dankt mir jetzt noch dafür? Das Gold ist den Weg alles Irdischen gegangen; die Sklaven, die ich als Kriegsbeute erhielt, sind ausgerissen oder in Elend gestorben. Mein rechter Arm ist im Lande Mitanni geblieben, und ich müsste mich schon längst als Bettler an einer Straßenecke durchschlagen, wenn mir nicht dann und wann gute Menschen getrockneten Fisch und Bier brächten, damit ich ihren Kindern die Wahrheit vom Krieg erzähle. Ich bin Inteb, der große Held, aber sieh mich nur an, mein Junge! Meine Jugend ging in der Wüste zugrunde, in Hunger, Mühsal und Beschwerden. Dort löste sich das Fleisch von den Gliedern, dort wurde mir die Haut gegerbt, dort härtete sich mein Herz, sodass es härter wurde als Stein. Und was das Schlimmste ist: In den wasserlosen Wüsten vertrocknete meine Zunge, und ich erkrankte an stetigem Durst, so wie jeder Soldat, der lebend von Feldzügen zurückkehrt, die ihn in ferne Länder geführt haben. Deshalb lebe ich am Abgrund zur Unterwelt, seit ich meinen Arm verloren habe. Ganz zu schweigen von den Schmerzen, die ich wegen meiner Verwundungen erleiden musste, und den Qualen, die mir die Feldschere zufügten, als sie meinen Armstumpf nach dem Abhacken des Armes mit siedendem Öl versengten, wie dein Vater wohl weiß. Gesegnet sei dein Name, Senmut, du guter und gerechter Mann! – aber der Wein ist zu Ende.«

Der Alte verstummte, schnaufte eine Weile, setzte sich auf den Boden und drehte betrübt das Lehmgefäß um. Die wilde Glut verschwand aus seinen Augen, und er war wieder ein alter, unglücklicher Mann.

»Aber ein Soldat braucht nicht schreiben zu können«, wagte ich furchtsam flüsternd einzuwenden.

»Hm«, räusperte sich Inteb und sah meinen Vater an. Der streifte sich schnell seinen kupfernen Armreifen vom Handgelenk und reichte ihn dem Alten. Inteb rief etwas, und sogleich kam ein schmutziger Knabe herbeigelaufen, der den Reifen und das Lehmgefäß nahm, um in einer nahen Weinstube Wein zu kaufen.

»Nimm nicht die beste Sorte«, rief Inteb dem Knaben besorgt nach. »Nimm ruhig den sauren, dann bekommst du mehr davon!« Dann sah er mich nachdenklich an. »Du hast recht«, sagte er, »ein Soldat braucht nicht schreiben zu können, er muss sich nur aufs Kämpfen verstehen. Könnte er schreiben, dann wäre er Hauptmann; er würde selbst dem fähigsten Soldaten Befehle erteilen und könnte andere in die Schlacht schicken. Denn jeder, der schreiben kann, ist befähigt, Soldaten zu kommandieren, und nicht einmal in hundert Jahren wird jemand zum Hauptmann berufen, der nicht fähig ist, Krähenfüße aufs Papier zu kritzeln. Was hat man schon von goldenen Ketten und Ehrenzeichen, wenn jemand, der die Rohrfeder zu halten versteht, einen herumkommandieren kann? Aber so ist es, und so wird es immer sein. Deshalb, mein Junge, wenn du Soldaten befehligen und ihr Anführer sein willst, dann lerne erst das Schreiben. Dann verneigen sich alle, die goldene Ketten tragen, vor dir, und Sklaven tragen dich in einer Sänfte aufs Schlachtfeld.«

Der schmutzige Junge kam zurück und brachte den Lehmkrug meines Vaters und einen weiteren Krug Wein. Intebs Gesicht leuchtete vor Freude auf. »Dein Vater Senmut ist ein guter Mensch«, sagte er freundlich. »Er kann schreiben, und er hat sich um mich gekümmert, als ich in den Tagen meiner Kraft und meines Glücks begonnen habe, Krokodile und Nilpferde zu sehen, da es mir an Wein nicht mangelte. Er ist ein guter Mann, auch wenn er nur Arzt ist und keinen Bogen zu spannen versteht. Dank sei ihm!«

Erschüttert blickte ich auf den Weinkrug, über den Inteb sich offensichtlich hermachen wollte, und ich begann ungeduldig am weiten, von Arzneien befleckten Ärmel meines Vaters zu zupfen, denn ich bekam allmählich Angst, wir würden wegen des Weines bald zusammengeschlagen an irgendeiner Straßenecke aufwachen. Auch mein Vater Senmut warf einen Blick auf den Weinkrug, seufzte leise und wandte sich um, um mich heimzubringen. Inteb stimmte mit schriller Greisenstimme ein syrisches Kriegslied an, und der nackte, von der Sonne dunkelbraun gebrannte Straßenjunge lachte dazu.

Ich, Sinuhe, begrub meinen Traum vom Soldatenhandwerk und sträubte mich nicht mehr, als mein Vater und meine Mutter mich am nächsten Tag zur Schule brachten.

4.

Natürlich verfügte mein Vater nicht über die nötigen Mittel, um mich in eine der großen Tempelschulen zu schicken, in denen die Söhne und zuweilen auch die Töchter der Adeligen, Reichen und höheren Priester unterrichtet wurden. Mein Lehrer wurde der alte Priester Oneh, der zwei Straßen weiter wohnte und auf seiner morschen Veranda eine Schule unterhielt. Seine Schüler waren die Kinder von Handwerkern, Kaufleuten, Hafenaufsehern und Unteroffizieren, denen ihre ehrgeizigen Eltern den Beruf eines Schreibers zugedacht hatten. Oneh hatte seinerzeit als Lagerbuchhalter im Tempel der Göttin Mut gearbeitet und war deshalb befähigt, den Kindern, die später einmal Warenund Getreidelieferungen, Viehbestände oder Verpflegungsabrechnungen des Heeres aufzeichnen sollten, das Schreiben beizubringen. Kleinere Schulen solcher Art gab es zu Dutzenden, ja zu Hunderten, überall in der Weltstadt Theben. Der Unterricht war günstig, denn die Schüler brauchten den alten Oneh lediglich mit dem nötigen Lebensunterhalt zu versorgen. Der Sohn des Kohlehändlers brachte ihm Holzkohle für die Winterabende, der Sohn des Getreidehändlers lieferte ihm Mehl, und mein Vater kümmerte sich um Onehs vielfältige Altersbeschwerden und versorgte ihn mit schmerzmildernden, in Wein aufgelösten Arzneipflanzenextrakten.

Dieses Abhängigkeitsverhältnis machte Oneh zu einem milden Lehrer. Ein Knabe, der an seiner Schreibtafel einschlief, wurde nicht an den Haaren gezogen, sondern musste dem Alten am nächsten Tag irgendeinen Leckerbissen mitbringen. Manchmal brachte der Sohn des Getreidehändlers einen Krug Bier von zu Hause mit, und an diesen Tagen hörten wir besonders aufmerksam zu, denn der alte Oneh erzählte dann gerne von wunderbaren Abenteuern im Jenseits sowie Legenden über die Göttin Mut, die alles erschaffen hatte, über Ptah und all die anderen Götter, denen er sich nahe fühlte. Wir kicherten und glaubten, wir hätten ihn listigerweise einen ganzen Tag lang davon abgehalten, uns mit seinem Lehrstoff und den langweiligen Schriftzeichen zu behelligen. Erst viel später begriff ich, dass der alte Oneh ein klügerer und fähigerer Lehrer war, als ich geglaubt hatte. Seine Geschichten, die er mit kindlich frommer Vorstellungskraft zum Leben erweckte, dienten einem bestimmten Zweck. Sie lehrten uns das Sittengesetz des alten Ägyptens. Keine böse Tat blieb ungestraft. Erbarmungslos wurde vor Osiris’ erhabenem Thron das Herz eines jeden Menschen gewogen. Jeder, dessen böse Taten der schakalköpfige Gott auf seiner Waage entlarvte, wurde dem »Verschlinger« zum Fraß vorgeworfen, und dieser Verschlinger war Krokodil und Flusspferd in einem, aber schrecklicher als beide zusammen.

Er erzählte uns auch von dem grimmigen »Rückwärtsgesichtigen«, dem Furcht erregenden Fährmann auf den Gewässern des Jenseits, ohne dessen Hilfe kein Verstorbener zu den Gefilden der Seligen gelangte. Beim Rudern blickte er immer zurück, nicht nach vorne in Fahrtrichtung wie die irdischen Ruderer auf dem Nil. Oneh ließ uns die Sätze zur Besänftigung des Rückwärtsgesichtigen auswendig lernen, mit denen er milde gestimmt werden konnte. Er ließ sie uns niederschreiben, bis wir sie auswendig zu Papier bringen konnten. Unsere Fehler verbesserte er und ermahnte uns dabei sanft. Schließlich sollten wir begreifen, dass selbst kleinste Fehler ein glückliches Leben im Jenseits unmöglich machen konnten. Wenn wir dem Rückwärtsgesichtigen nach unserem Tod eine Schrift überreichen würden, die einen Fehler enthielt, wären wir erbarmungslos dazu verurteilt, bis in alle Ewigkeit am Ufer des düsteren, unheimlichen Gewässers umherzuirren, oder, noch schlimmer, in die furchtbaren Schlünde der Unterwelt zu stürzen.

Onehs Schule besuchte ich mehrere Jahre lang. Mein Vater dachte sich durchaus etwas dabei, als er mich dorthin schickte. Seiner Meinung nach sollte niemand zu einem Handwerk gedrängt werden, das ihm nicht zusagte. Falls ich nicht begabt genug wäre, würde er mich nicht zwingen, den Beruf des Schreibers anzustreben. Falls ich mich jedoch als eifriger und lernbegieriger Schüler erweisen sollte, konnte Oneh mir später eine Empfehlung für die Tempelschule ausstellen, und das würde mir die Möglichkeiten eröffnen, die mein Vater sich für mich erhoffte. Falls es aber nicht dazu käme, bliebe mir die Möglichkeit, mir meinen Lebensunterhalt als Buchhalter oder Schreiber zu verdienen oder vielleicht tatsächlich über das Verpflegungsamt des Heeres eine soldatische Laufbahn einzuschlagen. Allerdings wusste ich von diesen Überlegungen damals noch nichts.

Zu meinem engsten Freund in Onehs Schule wurde Thotmes, der zwei Jahre älter war als ich. Sein Vater war Hauptmann einer Streitwagentruppe. Thotmes war von Kindheit an daran gewöhnt, mit Pferden umzugehen, und geübt im Ringen. Sein Vater, in dessen Peitsche Kupferfäden eingeflochten waren, wollte einen großen Feldherrn aus ihm machen und ließ ihn deshalb schreiben lernen. Aber sein ruhmreicher Name Thotmes gereichte ihm nicht zum Vorzeichen, so wie es sich sein Vater erträumt hatte. Denn sobald er in die Schule gekommen war, machte sich Thotmes nichts mehr aus Speeren und Streitwagen. Die Schriftzeichen lernte er mit Leichtigkeit, und während die anderen sich damit herumquälten, begann er Bilder auf seiner Schreibtafel zu zeichnen. Er zeichnete Streitwagen und Pferde, die sich aufbäumten, und Soldaten beim Ringkampf. Er brachte Lehm mit in die Schule, und während Oneh uns, vom Bier beflügelt, Märchen erzählte, formte Thotmes eine äußerst drollige Figur, die den »Verschlinger« darstellte, der ungelenk seinen Rachen aufsperrte und versuchte, einen kleinen, alten Mann mit kahlem Schädel zu verschlingen. Der krumme Rücken und der kleine, runde Bauch ließen leicht erkennen, dass es sich um Oneh handelte. Aber Oneh zürnte Thotmes deshalb nicht. Niemand konnte Thotmes zürnen. Er hatte ein breites Gesicht wie jemand, der von einfachen Leuten abstammte, dazu stämmige, kurze Beine; doch in seinen Augen lag immer ein offener, fröhlicher Blick, und seine geschickten Hände verstanden es, aus Lehm Tiere und Vögel zu formen, die uns entzückten. Um seine Freundschaft hatte ich mich zunächst nur deshalb bemüht, weil er einer Familie von Soldaten entstammte. Aber unsere Freundschaft dauerte auch noch an, als er keinen Ehrgeiz mehr hatte, selbst Soldat zu werden.

Als der Unterricht voranschritt, widerfuhr mir eines Tages ein Wunder. Es geschah so plötzlich, dass ich mich noch genau daran erinnern kann, wie es mich, einer Offenbarung gleich, überkam. Es war ein angenehm kühler Frühlingstag; die Vögel zwitscherten, und die Störche bauten auf den Dächern der Lehmhütten ihre Nester. Das Wasser des Nils war abgeflossen, und das Land lag in sattem Grün da. Auf den Feldern wurde gesät, und man pflanzte frische Schösslinge ein. Es war ein Tag, der neue Abenteuer versprach, und es fiel uns sehr schwer, auf Onehs morscher Veranda stillzusitzen, an deren Wänden die Lehmziegel zerbröselten, wenn man dagegen klopfte. Zerstreut zeichnete ich die langweiligen Schriftzeichen, wie sie in Stein gehauen werden, und daneben die entsprechenden Verkürzungen, wie man sie auf Papyrus schreibt. Doch plötzlich erweckte ein Wort Onehs, das ich längst vergessen habe, meine Aufmerksamkeit, und die Wörter und Buchstaben erwachten zum Leben. Aus Bildern formte sich ein Wort, aus dem Wort wurde eine Silbe, aus der Silbe ein Buchstabe. Indem man die bildhaften Buchstaben zusammenfügte, entstanden neue Wörter. Lebendige, merkwürdige Wörter, die mit den Bildern nichts mehr zu tun hatten. Ein Bild begreift auch der einfältigste Bauer, der sein Feld bewässert, aber zwei Bilder nebeneinander versteht nur noch der Schriftkundige. Ich glaube, dass jeder, der einmal schreiben gelernt hat und sich aufs Lesen versteht, weiß, wovon ich spreche. Dieses Erlebnis wurde für mich zu einem Abenteuer, das spannender und verlockender war als das heimliche Stibitzen eines Granatapfels, süßer als eine getrocknete Dattel, köstlicher als dem Dürstenden das Wasser.

Von da an brauchte man mich nicht mehr anzuspornen. Ich lechzte nach allem, was Oneh uns beibrachte, so wie das ausgedörrte Land sich nach der Nilflut sehnt. Ich lernte das Schreiben sehr schnell, und allmählich lernte ich auch zu lesen, was andere geschrieben hatten. Im dritten Jahr konnte ich bereits abgenutzte Papierrollen entziffern und durfte als Vorleser fungieren, während die anderen lehrreiche Geschichten niederschrieben.

Damals merkte ich auch, dass ich nicht so war wie die anderen Schüler. Mein Gesicht war schmaler, meine Haut heller, meine Glieder schlanker als die der kräftigen Jungen. Ich ähnelte mehr einem Sohn aus vornehmer Familie als einem aus dem einfachen Volk, in dessen Mitte ich lebte, und hätte ich die Kleidung der reichen Leute getragen, man hätte mich kaum von einem der Jungen unterscheiden können, die in Sänften getragen und von Sklaven begleitet wurden. Das brachte mir Spott ein. Der Sohn des Getreidehändlers wollte mir seinen Arm um den Hals schlingen und nannte mich ein Mädchen, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als ihn mit meinem Schreibgriffel zu pieksen. Seine Nähe war mir zuwider, denn er stank. Thotmes’ Gesellschaft hingegen suchte ich gerne, aber er berührte mich auch nie mit seinen Händen.

Einmal sagte Thotmes schüchtern: »Willst du mir Modell sitzen? Dann kann ich ein Bildnis von dir machen.«

Ich nahm ihn mit nach Hause, und im Hof unter der Sykomore schuf er aus Lehm ein Abbild von mir und ritzte mit dem Griffel die Buchstaben meines Namens hinein. Meine Mutter kam und brachte uns Kuchen. Doch als sie das Bild erblickte, bekam sie einen gewaltigen Schrecken. Sie meinte, es wäre Zauberei. Mein Vater hingegen sagte, Thotmes könne ein Künstler in königlichen Diensten werden, wenn er zur Tempelschule zugelassen würde. Zum Spaß verbeugte ich mich vor Thotmes und streckte dabei die Hände in Kniehöhe vor ihm aus, so wie man Adelige begrüßt. Thotmes’ Augen strahlten, aber dann seufzte er und sagte, daraus würde nichts, denn sein Vater bestehe darauf, dass er endlich ins Haus der Soldaten zurückkehre, um danach die Unteroffiziersschule der Streitwagentruppen zu besuchen. Inzwischen beherrschte Thotmes das Schreiben und Lesen so weit, wie es von einem künftigen Befehlshaber erwartet wurde. Mein Vater verließ uns, und wir hörten Kipa noch lange in der Küche vor sich hinmurmeln. Thotmes und ich aßen den leckeren Kuchen, der mit viel Butter gebacken war, und fühlten uns sehr behaglich.

Damals war ich noch glücklich.

5.

So kam der Tag, an dem mein Vater sein bestes, frisch gewaschenes Gewand anzog und sich einen breiten Kragen anlegte, den Kipa reichlich verziert hatte. Er ging in den großen Ammon-Tempel, obwohl er eigentlich nichts von den Priestern hielt. Aber in Theben und ganz Ägypten geschah nichts ohne die Mitsprache und Einmischung der Priester. Sie sprachen Recht und verkündeten Urteile, sodass man im Tempel sogar Berufung gegen ein königliches Urteil einlegen konnte, um sich freisprechen zu lassen, war man nur mutig genug. Jeglicher Unterricht, der Voraussetzung für höhere Ämter war, lag in den Händen der Priester. Die Priester sagten das Steigen des Wassers und den Ertrag der nächsten Ernte voraus und bestimmten dadurch die Steuern im ganzen Land. Aber warum sollte ich dies näher erklären, wo doch alles wieder ist wie früher und sich nichts geändert hat?

Ich glaube, dass es meinem Vater nicht leichtfiel, als Bittsteller aufzutreten. Sein ganzes Leben hatte er als Armenarzt im Stadtteil der Armen verbracht und sich dem Tempel und dem Haus des Lebens entfremdet. Jetzt musste er sich, wie andere mittellose Väter auch, in die Schlange vor dem Verwaltungsgebäude des Tempels einreihen und darauf warten, dass ein vornehmer Priester geruhte, ihn zu empfangen. Noch heute sehe ich all die armen Väter vor mir, wie sie in ihrer besten Kleidung im Tempelhof herumstehen und voller Ehrgeiz davon träumen, dass ihre Söhne im Leben besser vorankommen als sie selbst. Sie kommen von weit her auf Flussbooten nach Theben, haben Proviant dabei und geben eine Menge dafür aus, Schreiber und Türhüter zu bestechen, damit sie zu einem Priester vorgelassen werden, der ein golddurchwirktes Gewand trägt und mit teurem Öl gesalbt ist. Der Priester rümpft die Nase über ihren Geruch und spricht in barschem Ton zu ihnen. Dennoch braucht Ammon beständig neue Diener. In dem Maße, in dem seine Macht und sein Reichtum wachsen, wächst auch sein Bedarf an Schriftkundigen. Trotzdem kommt es jedem Vater wie ein göttlicher Gnadenerweis vor, wenn er seinen Sohn im Tempel unterbringen kann, obwohl er dem Tempel mit seinem Sohn eigentlich ein Geschenk darbringt, das mehr wert ist als Gold.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!