Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jentas

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nightingale Square

- Sprache: Spanisch

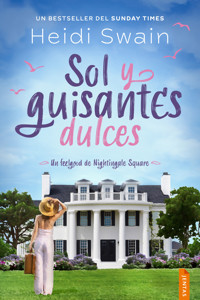

Cuando la vida perfecta de Kate se desmorona de repente, huye de Londres para refugiarse en una pequeña casa en Nightingale Square, en Norwich. Allí tiene la esperanza de encontrar una existencia tranquila lejos de la traición y el dolor. Sin embargo, sus planes de vivir en paz se ven truncados cuando se involucra en la comunidad local, compuesta por una variedad de personalidades, dirigidas por la franca pero encantadora madre de tres hijos, Lisa. Los planes de convertir un área verde en un jardín comunitario crean lazos inesperados en la vecindad, pero la nueva cohesión se pone a prueba cuando enfrentan la amenaza de un promotor inmobiliario que tiene su mira puesta en la mansión victoriana situada al otro lado de la plaza. Una mansión que todos han llegado a apreciar y cuyos secretos Kate anhela explorar. En este tiempo de cambio y unión, llega un misterioso y apuesto desconocido. Su presencia despierta nuevas emociones en Kate y, a pesar de haber jurado evitar nuevas relaciones y de afirmar que su corazón se cerró el día en que su marido la traicionó, no puede evitar sentirse atraída por el silencioso encanto del desconocido. Con nuevos amigos y el sol de Norwich derritiendo lentamente su corazón, ¿encontrará Kate el coraje para volver a creer en el amor? Sol y guisantes dulces es el primer libro de la dulce y reconfortante serie sobre los vecinos de Nightingale Square, escrita por la exitosa autora británica Heidi Swain. --- Dicho sobre Sol y guisantes dulces: «Sabio, cálido y maravilloso, ¡un verdadero placer veraniego!». - Revista Heat «Una lectura fabulosa para sentirse bien: ¡un rayo de sol de lectura!». - Laura Kemp «Me encantó Sol y guisantes dulces. Siempre quiero ser la mejor amiga de los personajes de los libros de Heidi y este no fue una excepción. Una lectura veraniega maravillosa». - Bookworm Alice «¡Este libro lo tenía todo! Un escenario precioso, personajes simpáticos y una trama maravillosa. Me cautivó desde el primer capítulo. Un libro encantador que no querrás dejar de leer». - Reseña de NetGalley «Absolutamente encantador. Tiene muchos giros y, sin embargo, no se pasa de la raya, eso es lo que me encantó. Lo recomendaría a aquellos que quieran pasar el rato con un libro maravilloso en verano. ¡Acomódate con tu bebida preferida para leer este libro!». - Reseña NetGalley «Merece mucho más que cinco estrellas. Es un libro increíble, muy bien escrito, y no podía dejarlo. Tiene unos personajes increíbles y una ambientación y trama maravillosas, con muchos giros y sorpresas». - NetGalley Review «Este libro es divino… Las palabras fluyen y tienen una sensación de lectura fácil. Fue el libro perfecto para sentarse en el jardín en una tarde soleada y perezosa… Este es un libro que se abrirá camino en tu corazón y te dejará con ganas de leer más de Heidi Swain». - Reseña de Goodreads

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 478

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sol y guisantes dulces

Sol y guisantes dulces

Título original: Sunshine and Sweet Peas in Nightingale Square

© Heidi Swain, 2018. Reservados todos los derechos.

© 2023 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

ePub: Jentas A/S

Traducción: Maribel Abad Abad

ISBN: 978-87-428-1285-3

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.

This edition is published by arrangement with Simon & Schuster UK Ltd. through International Editors and Yañez Co.

—

Para

el abuelo Herb,

Que cultivaba guisantes dulces en abundancia.

Prólogo

—¿Estás segura de que estás bien, Kate? —preguntó David cuando el avión que nos llevaba de luna de miel aterrizó por fin, y yo me retorcí en el asiento para ver por primera vez un amanecer italiano—. Sé que te dijo algo.

—De verdad —respondí, sacudiendo la cabeza y desestimando las duras palabras con las que mi madre me había advertido de que mi matrimonio duraría seis meses, con suerte—. Estoy bien. No es nada.

—Pero llegaste tarde a la iglesia —insistió David, a pesar de mis palabras tranquilizadoras—. Muy tarde.

—Ya te lo he dicho —reí, cogí su mano y la besé—. Eso fue por culpa de papá, que estaba más nervioso que yo.

David asintió.

—¿Creías que por fin había logrado molestarme? —pregunté medio en broma—. Espero que no pensaras que me había hecho cambiar de opinión.

—Se me pasó por la cabeza conforme pasaban los minutos —admitió con una sonrisa juvenil.

—Entonces, eres más iluso que ella —le espeté—. Te quiero, David, y ninguna burla de mi madre podrá cambiar eso.

Era verdad. Amaba en cuerpo y alma al hombre que tenía sentado junto a mí desde el momento en que posé mis ojos en él. Sí, tenía un dudoso historial de relaciones, pero yo sabía que ya no era la misma persona. Por desgracia, mi madre no compartía mi fe, pero, si hubiera prestado la mitad de atención al impecable presente que al promiscuo pasado, se habría dado cuenta de lo compatibles que éramos.

David no había mirado a otra mujer desde que nuestra relación pasó de informal a seria, y, sentada en aquel vuelo, preparada para explorar Roma, Venecia y lo que hiciera falta, veía que tanto mi matrimonio como mi carrera se desplegaban cómodamente ante mí. David y yo íbamos a ser compañeros de vida, así como de trabajo en el comercio de antigüedades. Era cierto que los dos habíamos decidido hacer sacrificios para que nuestra relación funcionara, pero ambos estábamos igual de decididos a que todo saliera bien.

—Todavía no te conoce como yo —le dije alentadoramente—, pero lo hará. Dale tiempo.

David no parecía convencido.

—Ojalá pudiera hacerle ver lo mucho que la quiero, señora Kate Harper. —Y estalló, más serio de repente—: Solo quiero que entienda que nunca te haría daño, que esta vieja cabra ya no tira al monte.

—¡Eh! —lo interrumpí, mareada al oír mi nombre de casada—. De «vieja» nada, que no nos llevamos tanto.

Pero David no iba a dejar que lo distrajera de su sincera declaración.

—No —dijo—, me refiero a esto, Kate. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Has sido un soplo de aire fresco desde el primer momento en que puse mis ojos en ti y jamás haría ni diría nada que pudiera herirte o hacerte dudar de mí. No me importa lo que los demás piensen de nosotros, lo único que necesito saber es que confías en mí con todo tu corazón.

Cerré los ojos cuando me cogió la cara con las manos y rozó mis labios. Nunca me había sentido tan feliz, tan querida y tan apreciada. Me aferré a ese momento y lo guardé bajo llave.

—Confío en ti —susurré, mirándolo profundamente a los ojos.

Capítulo 1

Ocho años después

—Lo que no entiendo es por qué tienes que irte.

Esta había sido la reacción de David cuando le dije que me marchaba de Londres para siempre, y todos los días de las semanas siguientes había seguido añadiendo argumentos para intentar que me quedara.

—No hay ninguna razón para que te vayas —había dicho al darse cuenta de que lo de cortar por lo sano y no ponernos a jugar al gato y al ratón iba en serio.

Mis días de jugar a nada habían terminado, pero me había costado hacérselo creer. Yo misma había luchado por creérmelo durante un tiempo. Hubo momentos en los que sus ofertas de volver a empezar me habían parecido casi atractivas, pero yo sabía que no podía vivir con un final feliz a medias. Ahora ya no podía tener aquello a lo que había renunciado con tanta conformidad, y lo que quedaba no era suficiente. Las promesas que habíamos hecho en nuestra luna de miel, ocho años atrás, quedaban ahora a años luz.

—Te he dejado espacio, ¿verdad? —decía ahora con sensatez.

Lo había hecho. Es más, se había comportado de forma impecable durante todo el procedimiento y había cumplido todas las estipulaciones que mi equipo jurídico le había sugerido.

—Me he mudado —continuó—, incluso te he dicho que puedes quedarte con este lugar, hasta el último ladrillo, y que ese procurador tuyo ya me ha jodido más de la mitad del negocio.

—El negocio que abrimos e hicimos crecer juntos —le recordé con suavidad.

—Sí —dijo, dejándose caer en el sofá—, lo siento. Sé que es a lo que tienes derecho. No soporto la idea de que estés tan lejos, y eso me hace decir estupideces.

—No voy a estar tan lejos —suspiré— y, además, perdiste todo derecho a tenerme cerca cuando...

Me mordí la lengua para que no se me escaparan las palabras y me recordé a mí misma que había sido mi insistencia la que había desencadenado aquella serie de catastróficos acontecimientos.

—Ya lo sé —dijo, sacudiendo la cabeza—, pero hay un número limitado de veces que puedo decir «lo siento» sin que pierda su significado.

Sonaba tan desdichado que maldije la ingenuidad que me había llevado a pensar que podría doblegarlo a mi voluntad una vez nuestra vida de casados estuviera cómodamente asentada. Si hubiera respetado el trato que habíamos hecho, sus amigos aún estarían maravillados de que, de algún modo, hubiera domado a aquel «viejo bribón» de pésima reputación al que todos querían tanto.

—Hablando de negocios —dijo, cambiando de estrategia—, Francesca Lucca ha preguntado hoy por ti. Quería saber si habías encontrado algo para su nueva casa en Florencia.

Dejé de empaquetar y me puse de pie con las manos en las caderas.

—Por favor, no me digas que no se lo has dicho.

—¿Cómo iba a hacerlo? —David se encogió de hombros—. Es una buena mujer católica; el divorcio no entra en sus planes.

—Bueno, en los míos tampoco entraba hasta que tú... —Me detuve de nuevo y respiré hondo otra vez.

Era un milagro que nuestras puñaladas no se hubieran convertido en algo que tuviéramos que lamentar, pero cada vez resultaba más difícil. Estábamos haciendo verdaderos esfuerzos por mantener nuestros intercambios, cada vez más ásperos, dentro de lo civilizado.

—Bueno, pues ahora tendrás que hacerte cargo tú, ¿no? —le dije sin rodeos.

David y yo habíamos creado nuestro negocio a medida, viajando por todo el mundo en busca de antigüedades, artefactos y curiosidades que harían las delicias de nuestra exigente lista de clientes, siempre dispuestos a pagar generosamente por el servicio de «buscador» que les ofrecíamos. Francesca Lucca era una de las más ricas y quisquillosas, y siempre había preferido trabajar conmigo antes que con «el chico malo». Me resultaba difícil ver a David, que era quince años mayor que yo, como un chico, pero ella había dado en el clavo con la etiqueta de «malo».

—¿Vas a dejar todo esto? —preguntó, señalando una mesilla llena de fotografías.

—Sí. —Me encogí de hombros, apartando la mirada, y me pregunté si se habría dado cuenta de que ya no llevaba el anillo de casada—. Ya tengo bastantes recuerdos, David. No necesito fotos también.

Sin embargo, había conservado una del verano en que nos conocimos, justo antes de mi último año en la universidad. No había querido volver a casa por vacaciones, así que me tocaba trabajar para pagar el alquiler. Me había aventurado a entrar en una tienda de antigüedades, tras una entrevista horrible para un trabajo en una cadena de comida rápida, con la esperanza de apaciguarme mirando cosas bonitas.

Las galerías y los museos eran mis remedios habituales, pero el acceso a la tienda estaba convenientemente cerca y era gratuito. Pertenecía a un amigo de David, y él mismo estaba allí, regateando el precio de una estatuilla. De algún modo, me involucraron en su conversación, y la veinteañera tímida y desmañada que era yo entonces se enamoró de aquel hombre sofisticado e inteligente que pagó más de la cuenta por una figura art déco solo porque a mí me gustaba.

—Permíteme que te invite a comer —me dijo una vez que salimos del fresco emporio al calor del sol del mediodía—. Suavizará el golpe que acaba de recibir mi cuenta bancaria.

Insistí en pagar y lo único que pude permitirme fueron unas hamburguesas y patatas fritas que nos comimos al aire libre, bajo la sombra de un árbol del parque. Fue un comienzo extraño, una tarde atípica donde las haya, pero, al final de la misma, tenía un trabajo para pasar el verano y un corazón rebosante de un amor que, según me advirtieron mis compañeros de piso, acabaría en desengaño.

Desengaño...

—Puedes quedártelas —dije rápido, volviendo a mi maleta a medio llenar—. La estatua también.

—Oh, Kate —dijo David, moviendo la cabeza con pena—. No puedo creer que esto esté pasando.

—Yo tampoco —resoplé.

Siempre había supuesto que, cuando las relaciones llegaban a un final difícil, había gritos y recriminaciones, drama y objetos volando, pero nuestro desenredo no había sido así en absoluto.

—Ojalá pudiera odiarte. —Suspiré. A pesar de todo, ojalá no siguiera un poco enamorada de él.

Había visto cómo se rompían otras parejas, y parecían desembocar instantáneamente en el aborrecimiento y la amargura. Sin embargo, lo que yo sentía ni siquiera se acercaba a ninguna de esas dos emociones, a pesar de que las repercusiones de lo que David había hecho hubieran sido tan humillantes. Quizá, si no me hubiera sentido culpable del desastre en que se había convertido nuestra relación, habría sido capaz de sentir algo más fuerte, pero me creía responsable y por eso no podía.

—Ojalá pudiera enfadarme de verdad contigo —dije en voz alta, mientras me preguntaba si un arrebato de ira me purgaría parte del dolor.

—Tal vez no puedas emprenderla conmigo porque no estamos destinados a seguir caminos separados —dijo David, esperanzado—. Si no puedes odiarme, quizá eso signifique que deberíamos intentar arreglar las cosas. Podría ir a terapia, orientación o algo así.

Yo sabía que ni toda la ayuda del mundo podría darme el resultado que ansiaba.

—No, David —dije con firmeza—, de ninguna manera. La decisión está tomada y ahora hay que atenerse a ella. Eso es lo que quiero —le recordé, por si aún se hacía ilusiones de que nos quedaba un rayo de esperanza.

—¿A dónde dijiste que te mudabas? —preguntó, tratando de pillarme desprevenida mientras se levantaba de nuevo.

—No te lo he dicho.

Había sido duro no hablarle de mi nueva casa en Norwich. Estaba perfectamente enclavada en un lugar llamado Nightingale Square, frente a un gran edificio victoriano llamado Prosperous Place. Habíamos amueblado propiedades como esa, y sabía que a él le habría intrigado su fascinante historia tanto como a mí.

—Pero no está lejos —añadí—. Y puedes contactarme a través de mi abogado si lo necesitas. Intenta no hacer demasiadas travesuras ahora que vuelves a ser un joven libre y soltero, ¿vale?

—Solo quiero ser uno de ellos —dijo con tristeza.

Y eso resumía parte del problema, del que me había dado cuenta demasiado tarde: había una parte de David que siempre había sido el niño travieso que no quería crecer.

Capítulo 2

Al haber pagado la casa en efectivo a un vendedor particular, la compra fue la simplicidad en persona, y como la tasación no arrojó ningún dato desfavorable, pude dejar atrás Londres y los votos rotos de David casi de inmediato. Por suerte, podía permitirme un año sabático, lo que me daría tiempo para adaptarme a la vida por mi cuenta y modernizar mi nuevo hogar.

Estaba muy contenta de mudarme a un lugar donde nadie me conociera. Todos mis amigos de Londres habían sido amigos de David en un principio, y la mayoría se acercaban más a su edad que a la mía. Era natural que, aunque se hubieran solidarizado conmigo, luego volvieran a su lado. No me importaba que el mío estuviera vacío. De hecho, el borrón y cuenta nueva que me ofrecía esta mudanza se había convertido en el único faro acogedor en el mar de tristeza en el que había estado haciendo aguas.

—Gracias por todo —grité desde la puerta, mientras los de la mudanza volvían a Londres con una buena propina y un sincero agradecimiento por cargar y reordenar algunos de los muebles que se habían quedado.

—De nada, encanto. Buena suerte.

—Gracias —dije, volviendo al sendero, pero no sin antes notar que alguien cotilleaba tras las cortinas en la casa de mi derecha—. Un poco de suerte no me vendría mal —murmuré, mientras cerraba la puerta y observaba mi nueva morada llena de cajas.

Me fastidiaba que mi madre hubiera tenido razón en todo, aunque hubiese calculado mal cuándo sucedería; sin embargo, había sido uno de sus comentarios perfectamente elaborados el que me había llevado a Norwich en lugar de volver a Wynbridge. «Sabes que es lo único sensato que puedes hacer», me había dicho mientras intentaba convencerme de que volviera a casa, y tenía razón. Volver al hogar de mi infancia y al afectuoso abrazo de mi familia habría sido lo más «sensato», y justo eso fue lo que me impidió hacerlo.

Aunque no fuera propio de mí, ya no tenía muchas ganas de ser sensata y, desde luego, no me sentía con ánimos para enfrentarme a los movimientos de cabeza y las miradas de lástima que sabía que me esperarían en las llanas Marismas de Wynbridge si volvía a casa a cuidar de mi corazón roto.

Había sido a mi hermano, Tom, a quien había pedido apoyo cuando encontré lo que parecía, al menos en internet, el santuario perfecto para una mujer de treinta años emocionalmente agotada y a punto de divorciarse, que tenía que enfrentarse a los rigores de crearse una nueva vida porque su aparentemente perfecto «felices para siempre» se había desmoronado de forma espectacular.

Sonriéndome desde la pantalla, la casita de Nightingale Square parecía la respuesta a mis plegarias, un lugar discreto en el que esconderme y cuidar de mi alma destrozada en paz y privacidad. Sí, me había enamorado de ella a primera vista, y sí, había que admitir que era un rasgo impulsivo que no me había hecho ningún bien en el pasado, pero estaba convencida de que sería la distracción que necesitaba.

Mi cuñada, Jemma, sin embargo, no parecía convencida.

—¿Estás seguro de que Jemma puede prescindir de ti? —le pregunté a Tom, mientras nos poníamos de acuerdo para ver la casa por Skype.

—Pues claro que Jemma puede prescindir de él —intervino ella—. Aunque lo que espera es que odies aquello y decidas volver a casa.

Resultaba interesante que casi todos en la familia siguieran creyendo que yo consideraba Wynbridge mi «hogar», a pesar de que me había marchado hacía más de una década para ir a la universidad y no había vivido allí desde entonces.

—Norwich no es ni mucho menos el otro extremo del mundo —le recordé, mientras su ceño fruncido asomaba y yo me encogía ante la idea de volver a mudarme al dormitorio de mi infancia.

—Pero tampoco está a la vuelta de la esquina, ¿verdad, Kate? —me contestó con un mohín.

—Está a solo dos horas, Jem. Ciento veinte minutos escasos por la A47, nada más.

—Parecen dos días con este par en el asiento de atrás —se quejó, moviendo la cabeza en dirección a donde estaban cenando mis peleones sobrinos—. Solo queremos cuidar de ti. Has pasado por tanto...

—Iré —interrumpió Tom—, pero no se lo diré a mamá.

El viaje en tren de Liverpool Street a Norwich, que había pasado mirando por la ventanilla mientras el paisaje se volvía cada vez más limpio y verde, me había dado muchas oportunidades para reflexionar sobre la pesadilla que habían supuesto los meses anteriores y reforzar mi determinación de no volver a Wynbridge.

Sabía que la casa sería el refugio ideal para mí. Aunque también estaba en una ciudad, esta era mucho más pequeña que Londres y ofrecía el mismo nivel de anonimato urbano que yo ansiaba, y eso era tan atractivo como las ventanas de guillotina originales y las vidrieras de colores de la puerta principal.

En un principio, Norwich me había atraído por su historia y su insólito castillo, y el hecho de que fuera un lugar desconocido para mí era una ventaja añadida. Tanta novedad me parecía de lo más acertado. No quería vivir en un lugar donde los recuerdos y los fantasmas acecharan en cada esquina, amenazando con saltar para recordarme por todo lo que había pasado. Mi vida se enfrentaba a un inesperado nuevo comienzo y Norwich era una página en blanco con un pasado fascinante del que estaba deseando saber más. Además, me separaban los suficientes kilómetros de Wynbridge como para evitar que la familia se pasase a reponer la nevera cada cinco minutos, y estaba lo bastante cerca como para organizar una excursión de un día.

—Estás demasiado delgada —me había dicho Tom, como era de esperar, al abrazarme en la estación— y tienes bolsas del tamaño de maletas. Esperaba que solo fuera culpa de la pantalla de Skype, pero...

—Me han roto el corazón —le respondí con sencillez y sinceridad—. ¿Qué esperabas?

Me aterraba pensar en lo que habría dicho si hubiera conocido los detalles de todo lo que había tenido que afrontar. Si mi matrimonio se hubiera visto destrozado por un simple caso de infidelidad a la antigua usanza, como yo había hecho creer a todo el mundo, tal vez habría podido recomponerlo poco a poco, pero al final había sido mucho más que eso, y ni siquiera mi deseo de un «felices para siempre» inspirado en Disney podía hacerme olvidarlo.

—Pero ¿todavía no lo odias? —Tom frunció el ceño.

—No, todavía no lo odio.

Si mi hermano hubiera estado al corriente del papel que yo había desempeñado en la catástrofe y de la colosal culpa que arrastraba por ello, habría comprendido por qué era incapaz de odiar a David por lo que había hecho. Sabía que, si no hubiera intentado obligar a mi amado a cambiar de opinión sobre algo que yo estaba dispuesta a sacrificar cuando nos conocimos, nuestro matrimonio habría seguido adelante como lo había hecho en los últimos años. Habría seguido viviendo en mi cuento de hadas palaciego en lugar de recoger los escombros en una casa del terror.

Mi problema era que creía en el amor único y verdadero, de hecho, era miembro honorífico del club, y ahora me habían expulsado. Yo sola había arruinado mi única oportunidad de alcanzar la felicidad eterna, y también la de David, así que el odio era una emoción que estaba fuera de mi alcance. A menos, claro está, que contara el odio hacia mí misma que me invadía en mis momentos más oscuros.

—A mamá le darían cuarenta ataques si te viera —dijo Tom, mientras pasaba su brazo por el mío y estudiaba mi cara.

Sabía que mis ojos azules habían perdido su brillo y que mi siempre graciosa coleta estaba un poco floja, pero por suerte se abstuvo de hacer más comentarios.

—Desde luego —coincidí, negándome a ceder a las lágrimas que su familiar y reconfortante corpulencia amenazaba con desatar—. Y precisamente por eso no quiero que le enseñes a usar Skype.

Sabía que mi deseo egoísta de mantenerla a distancia era injusto, pero la tirita que intentaría aplicar para tapar la herida iría acompañada en algún momento del inevitable: «Te lo dije». Y no estaba ni mucho menos dispuesta a admitir que no había hecho caso de ninguna de sus advertencias, sino que me había precipitado, como una colegiala mareada y confiada, hacia el desamor.

No es que el golpe se hubiera producido en los seis mezquinos meses que nos había dado el día de nuestra boda, pero había llegado, y a veces me preguntaba si estaba tan furiosa consigo misma como conmigo. David había predicho lo difícil de conquistar que sería mi madre, pero su incesante encanto y sus halagos habían acabado por doblegarla, y no podía evitar pensar que se sentía tan tonta como yo, aunque por razones muy distintas.

—Le advertí de que esto era un cuchitril —dijo incluso antes de presentarse el agente inmobiliario, que estaba apoyado en un elegante Audi negro, cuando Tom entró en Nightingale Square—. Espero que no esté pensando ya que ha perdido el tiempo. ¿La señora Harper?

Me estremecí, sacada de mi estupor cuando de sus labios salió el sonido de mi nombre de casada.

—Sí —recuerdo que asentí—, soy Kate.

El agente inmobiliario cumplía a la perfección con la imagen estereotipada que me había formado de él durante nuestras conversaciones telefónicas. En cuanto descubrió de dónde venía, supuso que tenía dinero londinense para gastar a espuertas y dedicó la mayor parte de su tiempo a convencerme de que mirara propiedades mucho más grandes con códigos postales mucho más impresionantes, pero mi corazón ya estaba puesto en Nightingale Square y en mantener el resto de mi dinero a buen recaudo en el banco.

Mis ojos se desviaron de él hacia la puerta de madera un poco torcida y el jardín delantero cubierto de maleza. La casa, la más pequeña de las siete situadas alrededor de un frondoso jardín vallado, era como yo. Se veía claramente que alguien la había amado en algún momento, pero ahora necesitaba un poco de cariño. Las ingeniosas fotografías que había en internet, tomadas con un gran angular, habían minimizado su lamentable estado, pero eso no me importaba en absoluto. Ya me había enamorado de ella y de su interesante historia, cuya fascinación me había llevado a pasar horas en internet y en la biblioteca investigando todo sobre la plaza y el filántropo que la había construido. Afortunadamente, enterrarme en el pasado seguía siendo lo único en lo que podía concentrarme durante más de cinco minutos.

Charles Wentworth había sido el acaudalado propietario de una de las veintiséis fábricas de calzado que, en torno a 1860, habían desbancado a la tejeduría como principal industria de Norwich y, por lo que pude deducir, era el hombre perfecto, el arquetipo de héroe romántico. No es que siguiera creyendo a ciegas en ellos, ya que mi fe había sufrido un duro golpe, pero, puesto que él había pasado a los libros de historia, opinaba que era lo más cercano a la perfección que yo podía estar.

Hombre de negocios astuto, con un corazón tan grande como sus recursos financieros, había elegido vivir en la extensa mansión victoriana que se alzaba justo enfrente de la fábrica para poder vigilar su inversión. Una vez satisfecho con el resultado, había supervisado la construcción de siete viviendas en el terreno intermedio para alojar a los directivos de la fábrica y sus familias.

Hubo un tiempo en que también había casas para el resto de los trabajadores, pero estas, junto con casi todo lo demás de aquella época, ya habían desaparecido. Los adosados habían sido demolidos hacía décadas y sustituidos por grandes y atractivos chalés con jardín, y la antigua fábrica albergaba ahora una hilera de tiendecitas.

Por lo que pude deducir, lo único que quedaba del legado del señor Wentworth era Nightingale Square y su casa, Prosperous Place, que, según había observado al darme la vuelta para admirarla, también estaba a la venta y parecía encontrarse en un estado similar al de la casa en la que había puesto mi corazón.

Había leído que Charles Wentworth había dejado a su familia bien provista y que había amasado su fortuna sin pisotear a nadie ni explotar a ninguno de sus trabajadores, como hacían tantos otros en aquella época, y esperaba que sus descendientes se sintieran orgullosos de estar emparentados con tan digno antepasado.

—¿Subimos? —le dijo al agente, volviendo los ojos hacia la puerta.

—Por supuesto —sonrió él, recuperando la confianza perdida—. Soy Toby Fransham, por cierto. Echemos un vistazo a esto y después vayamos a ver un par de esas nuevas construcciones de alta tecnología de las que le hablaba, junto a la circunvalación. Este lugar está encallado en el tiempo, pero esas bellezas, por otro lado...

—Valen el doble en comisiones —interrumpió Tom antes de que pudiera hacerlo yo.

Toby Fransham al menos tuvo la delicadeza de sonrojarse.

—¿Por qué no me enseña el jardín? —sugirió mi inteligente hermano—. Mientras tanto, que Kate eche un vistazo dentro tranquilamente.

El resplandor dorado de aquella tarde de finales de septiembre mostraba la casa con una luz halagüeña, pero, al cruzar el umbral, me agaché para recoger el montón de correo que se habían quedado atascado detrás de la puerta principal y supe que el lugar me habría seducido incluso en pleno invierno.

—Ha pertenecido a la misma familia desde que se construyó —comentó Toby Fransham mientras Tom lo dirigía rápidamente por el vestíbulo, hacia donde la cocina conducía al jardín—. Su última residente habitó aquí toda su vida, pero por lo que parece nunca se planteó modernizarlo ni un poco, de ahí el precio.

—Dijo que la familia estaba ansiosa por vender —dije en voz alta tras él—. Me gusta el lugar, señor Fransham, pero no voy a hacer el tonto por dinero.

Él había continuado mientras yo me tomaba mi tiempo para explorar primero el saloncito con el mirador que daba al jardín delantero, y luego el comedor con la alfombra de intensos remolinos naranjas y marrones que conducía a la arcaica cocina. Había un gran armario bajo las escaleras y, al subirlas, encontré una habitación doble en la parte delantera y dos individuales, una de las cuales había que atravesar para acceder al cuarto de baño. Aunque la suite color aguacate y la cocina de Industrias Mullard habían sido a todas luces instaladas hacía mucho tiempo, todo parecía funcionar bien, a pesar de la fina capa de polvo.

—¿Qué te parece? —me preguntó Tom cuando yo volvía a mirar por la ventana del dormitorio delantero.

Había una vista sin interrupciones del prado hasta Prosperous Place. Me imaginaba al señor Wentworth y a su esposa haciendo la ronda, asegurándose de que todo el mundo estaba contento y de que las casas estaban a punto. La visión bastaba para agitar un poco mi agotado corazón romántico.

—Creo que podría ser feliz aquí. —Suspiré, preparándome para los argumentos en contra de la compra que mi sensato hermano iba a esgrimir—. A pesar de la... interesante tapicería.

Esperaba que no protestara demasiado, porque me asombraba haberme planteado siquiera la idea de volver a ser feliz, por no mencionar haberlo sugerido en voz alta.

—Yo también lo creo —aceptó, pillándome por sorpresa—. Este lugar es muy de tu rollo.

—Entonces, ¿no crees que debería volver a Wynbridge?

—No —dijo, cogiéndome la mano, y me dio un apretón—. No nos necesitas a todos molestándote, y como le dijiste a Jemma, solo son un par de horas en coche.

—Gracias, Tom —le dije, sonriéndole aliviada.

—Esto te va a llevar mucho trabajo —reconoció, mirando los pocos muebles que habían quedado y la gruesa pintura brillante que cubría la pequeña chimenea y las molduras—, pero eso no es malo. Te mantendrá la cabeza ocupada...

—Vamos, entonces —interrumpí, antes de que a mi mente regresara todo lo que quería olvidar con aquel traslado—. Busquemos a Toby Fransham y digámosle que tiene que buscarse a otra persona a la que meter en esos edificios nuevos que tanto le gustan.

A pesar de que estábamos plantados en una acera en medio de una ciudad, había poco que oír, aparte de un solitario mirlo rezongón y el lejano rumor de la circunvalación. Estaba muy lejos del bombardeo constante al que me había acostumbrado en mi hogar conyugal de Londres.

—Me atrevería a decir que se anima un poco por las tardes, cuando todo el mundo vuelve a casa del trabajo —dijo Tom cuando le comenté lo del silencio—. Probablemente se llenará de coches aparcados por todas partes.

—Ahora no estarás intentando que no lo compre, ¿verdad? —respondí, cuando me llamó la atención un movimiento detrás de una cortina en una casa a mi derecha.

—Claro que no —sonrió—. Ni se me ocurriría. Pero no se lo digas a Jemma.

—De verdad está pensando en hacer una oferta, ¿no es así? —preguntó, asombrado, el señor Fransham, que hasta ese momento había estado irritantemente absorto en su teléfono.

—Desde luego que sí —me apresuré a responder—. Voy a ofrecer siete mil por debajo del precio de venta.

Respiró hondo y sacudió la cabeza. Era la clásica reacción de un agente inmobiliario al oír cifras que no le gustaban.

—No sé yo si aceptarán. —Frunció el ceño—. Y han llamado hace un minuto de la oficina para decir que hoy ha habido otra consulta sobre el lugar.

Estaba bastante segura de que iba de farol. La chica con la que había hablado me había dicho que el local llevaba más de un año languideciendo en sus libros.

—Bueno, no creo que le saquen ni un céntimo más a quien lo compre, con ese desastre de cuarto de baño todavía instalado —le dije enérgicamente—. Y sé que ya ha pasado vacío un duro invierno, así que estoy bastante segura de que el vendedor me arrancará el dinero de las manos.

Tom me guiñó un ojo y se echó a reír.

—Estaré en la ciudad el resto del día —gritó mientras marchaba decidido de vuelta al coche y el señor Fransham murmuraba algo sobre hacer números—. A ver si está todo en marcha antes de que vuelva al tren, ¿vale?

Estaba segura de que no iba a tener que preocuparme de nada.

—Creía que estabas deprimida —sonrió Tom mientras me ayudaba con el cinturón de seguridad, porque de repente me temblaban mucho las manos.

—Lo estoy —confirmé de buena gana—, pero no cuando se trata de desprenderse de dinero.

Menos de una hora después, mi oferta había sido aceptada y yo había empezado a prepararme para afrontar un cambio de vida para el que no me sentía preparada en absoluto; pero al menos la encantadora Nightingale Square era un lugar tan bueno como cualquier otro al que mudarme.

Mis cavilaciones se vieron interrumpidas por un golpe seco en la aldaba de la puerta principal. Me quedé inmóvil, con una taza en una mano y un tarro de café en la otra, mirando la puerta y la silueta al otro lado. Otro golpe me hizo espabilar.

—Lo siento —se disculpó la mujer incluso antes de que yo hubiera visto su cálida sonrisa y sus amables ojos color avellana—. Lo siento. Sé que acabas de llegar y no quiero interrumpir la mudanza, pero he pensado que te gustarían.

Dio un empujoncito a una bolsa que tenía a sus pies, y fue entonces cuando me di cuenta de que llevaba un niño pequeño bajo un brazo y una calabaza bajo el otro.

—Bueno, esto no, obviamente —se rio, alzando al niño un poco más arriba de su cadera—, pero la calabaza y los dulces son todos tuyos si los quieres.

Me había dejado sin palabras.

—Es Halloween —me explicó con una sonrisa vacilante al preguntarse, sin duda, si pensaba responder algo—. La plaza estará llena de niños a la hora del té y he pensado que, si ponías esto en tu entrada, podrías tener algo de paz.

—Vale —dije, pasándome el tarro y la taza a una mano antes de agacharme a recoger la bolsa—, lo siento. Gracias. Es muy amable de tu parte.

—Cuando vi aparecer el camión, pensé que probablemente no habrías tenido tiempo de organizar nada.

El niño que llevaba bajo el brazo empezó a retorcerse, así que lo dejó en el suelo.

—¿Quieres entrar? —pregunté—. Acabo de encontrar el café y algunas tazas.

—Bueno, si no es mucha molestia.

La verdad es que un poco, pues no esperaba que una vecina —suponiendo que fuera eso— acudiera tan pronto después de mi llegada, y tampoco estaba familiarizada con el protocolo de visitas de Nightingale Square. En Londres no conocía a ninguno de mis vecinos. Probablemente no podría haberlos distinguido ni en una rueda de reconocimiento.

—Por supuesto —dije, abriendo más la puerta mientras el chiquillo entraba tambaleándose en el vestíbulo—. Adelante. Por cierto, soy Kate.

—Encantada —dijo la mujer, yendo tras él—. Todos estábamos muy emocionados al ver que se colgaba el cartel de vendido. Esta casita ha estado vacía desde que Doris se fue, y todos hemos estado deseando que la comprara una persona agradable.

No estaba segura de poder cumplir las expectativas de simpatía de todo el mundo.

—Bueno, soy Lisa —añadió—. Vivo dos puertas más allá —señaló en dirección a su casa—, y este es mi hijo pequeño, Archie.

No era la cotilla del visillo, entonces.

—Hola, Archie —sonreí, y él me devolvió una amplia sonrisa balbuceando algo que no logré entender.

—Tengo dos hijos más: Tamsin y Molly —continuó, alegre, su madre—, y un marido llamado John. Es el bebé más grande de todos, pero así son los hombres.

Me sorprendió que tuviera tres hijos, cuatro contando con el marido, cuando parecía que solo tenía mi edad.

—Éramos novios de la infancia. —Soltó una risita cuando no respondí—. Empezamos jóvenes. ¿Tienes niños?

—No —dije. Tampoco añadí que no tenía marido—. ¿Cómo te gusta el café?

Unos minutos más tarde, y para mi sorpresa, Lisa se sentía como en casa. Dejó a Archie en el suelo de la cocina con unos cuantos cacharros y una cuchara de madera de la caja de embalaje más cercana para que jugara con ella, y luego empezó a vaciar la calabaza sobre la mesa de formica, que ella había cubierto cuidadosamente con el periódico gratuito que encontré en el felpudo a mi llegada.

—Dejaré que la talles tú —dijo cuando me vio mirándola—. He añadido un par de velas de té con las bolsas de caramelos y un mechero.

—Gracias —dije, sacando la bolsa, y me maravillé ante la variedad de artículos recubiertos de azúcar.

Archie emitió un sonido muy similar a un maullido cuando vio los envoltorios de colores brillantes.

—Ni hablar —le dijo Lisa con severidad—. Si te sientan como a tu hermana mayor, estarás hiperactivo durante días.

Archie, claramente acostumbrado a no salirse con la suya, volvió a los golpeteos con la cuchara.

—Tendrás que decirme cuánto te debo —le dije.

—Da igual —se rio Lisa—, todo es de los chinos, pero me llevo esta pulpa de calabaza y las semillas, ¿te parece bien? —preguntó, señalando el recipiente de plástico en el que la había estado depositando—. Esta noche haré sopa para todos y tostaré las semillas para que mi media naranja se las coma. Los dos estamos intentando perder unos kilos —añadió a modo de confidencia.

Me impresionó que pudiera encontrar tiempo para hacer sopa desde cero con tres niños que cuidar, pero no pude evitar pensar que era una pena que estuviera intentando perder peso, ya que su figura curvilínea le sentaba bien. Aunque no se lo dije, por supuesto.

—Antes de tener a los niños estaba muy delgada —dijo, y chasqueó la lengua—, pero no importa.

Tomamos otro café y me explicó que todos los vecinos de la plaza se iban a reunir el cinco de noviembre para encender una pequeña hoguera y lanzar fuegos artificiales.

—Lo hacemos todos los años —me dijo, lo que me sorprendió un poco, ya que esperaba el mismo grado de lejanía de mis vecinos que en Londres—. Somos un grupo muy amistoso. También celebramos una fiesta de verano y hacemos la ronda en Nochevieja. Aquí hay un verdadero sentido de comunidad. —Sonaba muy orgullosa.

—¿Cómo que hacéis la ronda? —pregunté.

—Sí —sonrió—. ¿Nunca has oído hablar de eso? La primera persona que cruza tu umbral después de medianoche en Año Nuevo trae regalos.

—¿Regalos?

—Monedas, pan, carbón, whisky, ese tipo de cosas.

Me parecieron unos «regalos» insólitos.

—Dan buena suerte —explicó con una sonrisa—. Y un año lleno de calidez, comida y sabor. Pronto le cogerás el truco —se rio—. Y a nosotros también.

—Suena maravilloso. —Tragué saliva, con la barriga revuelta ante la idea de que me involucraran cuando lo único que quería era correr las cortinas y esconderme del mundo y de mis vecinos.

—Esperaba que dijeras eso —sonrió Lisa—. Tu marido y tú seréis bienvenidos a uniros a nosotros para los fuegos artificiales. De hecho, todos esperamos que lo hagáis.

No tenía ni idea de dónde había sacado la idea de que yo tenía un marido que llevar a la fiesta, pero me sentí obligada a aceptar su amable invitación, y antes de que me diera cuenta, me había convencido para que llevara una bandeja de manzanas de caramelo para los niños, junto con algunas de más para que jugaran a pescarlas con la boca.

—No te voy a bombardear sobre quién vive dónde —dijo, cogiendo a Archie en brazos, y le besó la coronilla mientras él se inclinaba con entusiasmo hacia sus instrumentos—. Conocerás a todos en los fuegos artificiales y entonces podrás contárnoslo todo sobre ti.

—Estoy impaciente. —Tragué saliva, siguiéndola de nuevo por la casa hasta la puerta principal.

—Vas a encajar muy bien aquí, Kate —me dijo, dirigiéndome de nuevo su encantadora sonrisa—. ¡Te va a encantar vivir en Nightingale Square!

Esperaba que tuviera razón.

Capítulo 3

Me sentía muy agradecida por el regalo de bienvenida tan de Halloween que me había traído Lisa. Tal como había previsto, los niños llegaron a la hora del té y siguieron merodeando hasta bien entrada la noche. Por suerte, nadie había llamado a mi puerta, pero había oído mucha actividad mientras me acostaba para dormir temprano y, cuando salí a buscar la calabaza a la mañana siguiente, el cuenco de caramelos estaba vacío.

—¡Buenos días, Kate! —llamó una voz de hombre a mi izquierda, haciéndome dar un respingo.

—Buenos días —respondí, mientras miraba subrepticiamente a mi alrededor para ver si alguien más aparecía sin avisar y me daba un susto de muerte.

—Lo siento, cielo —rio entre dientes, dejando su furgoneta, y se acercó—. No quería sobresaltarte. Soy John, la media naranja de Lisa.

No podía tratarse de nadie más. Tenía el mismo carácter despreocupado que su esposa, y las arrugas alrededor de los ojos sugerían que pasaba tanto tiempo sonriendo como ella.

—No te dieron problemas anoche, ¿verdad? —preguntó, señalando con la cabeza la calabaza y el cuenco de caramelos vacío.

—No —dije—. Nadie ha llamado a la puerta, pero las golosinas han desaparecido.

Me alegró ver que el resto de la plaza y el parquecillo no estaban llenos de envoltorios y cáscaras de huevo. Estaba claro que los niños de la zona eran muy considerados.

—Lisa les advirtió a todos que te dejaran en paz —dijo John con un guiño—. Nadie se atrevería a desafiar a mi señora.

—Pues sus advertencias funcionaron y, la verdad —dije, sorprendida—, he dormido como no lo hacía en mucho tiempo.

Había esperado dar vueltas y vueltas en mi nueva cama unas cuantas noches. Me había acostumbrado a estar sola en la casa de Londres después de que David se mudara, por supuesto, pero estar en un sitio nuevo siempre resultaba inquietante, con el crujido desconocido de las tablas del suelo y el rumor de las tuberías, pero anoche me había apagado como una luz.

—Eso está bien —dijo—. Sin duda necesitarás tu energía para desempaquetar hoy.

—Es verdad —dije.

Estaba deseando colocar mis cosas como a mí me gustaba, aunque tuviera que volver a empaquetarlas cuando empezara a decorar y reformar.

—Por suerte, no hay mucho que hacer.

—¿Qué pasa con la cocina y todo eso? —preguntó John—. ¿Qué has hecho con los electrodomésticos?

—Son todos nuevos y llegarán a lo largo de la mañana —le dije—. El frigorífico lo puedo encender yo misma, y he pagado al vendedor para que instale la cocina, pero creo que tendré que llamar a alguien para que conecte la lavadora. Eso va más allá de mis habilidades con el bricolaje.

—Puedo hacerlo por ti —se rio John—. No querrás tener que pagar por algo así.

—No pasa nada, de verdad —le dije, avergonzada de que pudiera pensar que le estaba pidiendo un favor.

—No es ninguna molestia. —Se encogió de hombros, caminando de vuelta a su furgoneta—. Puedo poner lavadoras haciendo el pino. Nuestra prole ya ha tenido bastantes en su vida. Llama a Lisa cuando llegue y me pasaré después del trabajo. A menos que tu media naranja prefiera intentarlo él mismo.

La idea de que David supiera cambiar una simple arandela de grifo, por no hablar de la fontanería de una lavadora, era irrisoria, pero, en lugar de aprovechar la oportunidad para aclararle a John las deficiencias domésticas de mi marido o mi estado civil, me limité a darle las gracias y volví corriendo a la casa.

***

Me pasé un par de horas colocando libros en estanterías, colgando cortinas y limpiando ventanas y, a pesar de la decoración anticuada y de que el césped necesitaba un corte urgente, el lugar me pareció muy acogedor. Aunque parezca una tontería, no podía sacudirme la sensación de que a la casa le gustaba que alguien volviera a vivir en ella. Puede que hasta entonces no hubiera conseguido aislarme del mundo, pero estaba segura de que comprar el número cuatro de Nightingale Square había sido un acierto.

El correo trajo varias notificaciones y facturas junto con un par de tarjetas de «Bienvenida a tu nuevo hogar» de mis padres y de Jemma y Tom. Sabía que no tardarían en llamar; de hecho, me sorprendió que mamá no se hubiera adelantado a la furgoneta de la mudanza, pero de momento estaba respetando mi petición de privacidad, animada en gran medida por mi padre y Tom, estaba segura.

Coloqué las cartas en la repisa de la chimenea del salón y tomé nota de que tenía que llamar a un deshollinador cuanto antes. Las noches ya refrescaban, y la habitación sería aún más acogedora y confortable con un fuego ardiendo en el hogar.

La casa distaba mucho de mi lujosa casa de Londres y me preguntaba qué le parecería a David, aunque no fuera a pisarla nunca. Tenía que aceptar que mi vida con él había terminado y no tenía sentido preguntarme qué pensaría él de mis elecciones y decisiones, pero no iba a ser fácil seguir adelante si seguía pensando en su opinión. Una furgoneta se detuvo en la acera y me apresuré a dar la bienvenida a mis nuevos y relucientes electrodomésticos.

—Solo quería devolverte esto —le dije a Lisa a última hora de la mañana, cuando me armé de valor para ir a devolverle el mechero.

No sé por qué me daba tanta vergüenza. Cuando era pequeña, mamá y nuestros vecinos entraban y salían de casa de los demás todo el tiempo, igual que nosotros, los niños. Supongo que era una buena costumbre que había perdido.

—Y quería darte las gracias por venir ayer —añadí—. Fue una bonita bienvenida, y lo agradecí mucho.

—Bueno, eres más que bienvenida —dijo, conduciéndome al interior de su casa—. Ven a almorzar. Me sale sopa de calabaza hasta por las orejas. Por alguna razón, a los niños no les impresionó demasiado.

—No, no —dije, dando un paso atrás—, no quería molestar. Debes estar ocupada.

—Lo estoy —dijo—: ocupada almorzando. Vamos. Después llamaré a John y le diré que tu lavadora ha llegado. Eso es lo que te han traído, ¿no?

La casa de Lisa y John era mucho más grande que la mía, aunque no se notaba con los trastos de los niños tirados por todas partes. Sin embargo, se inclinaba hacia el lado correcto del caos, y eso la hacía parecer cálida y hogareña. La nevera estaba cubierta de un revoltijo de obras de arte, igual que un gran tablón de corcho que llenaba la pared por encima de la mesa.

—Perdona el desorden —dijo Lisa con un gesto desdeñoso de la mano—. Aunque —añadió, mirando a su alrededor— para nuestros estándares no está tan mal. Siempre he dicho que la vida es algo más que pasar la aspiradora. Lo único que me preocupa es que todo esté bien desinfectado. Toma, Kate —dijo, señalando el fogón—, remueve eso, ¿quieres?

Hice lo que me decía mientras ella ataba a Archie a su trona y él me deslumbraba con otra de sus sonrisas descaradas.

—¿No se parece a su padre? —Me reí, ahora que podía apreciar el parecido.

—Por extraño que parezca —se rio Lisa—, no eres la primera persona que me lo dice. Creo que es por la tripa.

—No —dije, sin darme cuenta de que estaba bromeando—, es por los ojos. Desde luego, son los ojos de John.

Volví a levantar la vista de la sartén y ambas estallamos en carcajadas.

—¿Qué es todo esto? —llamó una voz desde el pasillo—. No sé yo si se permite reír con el estómago vacío.

—¡Pasa, Harold! —respondió Lisa—. Ven a conocer a tu nueva vecina.

Resultó que Harold era el octogenario propietario de la casa que había entre la mía y la de Lisa y John. Al igual que Doris, la anterior dueña de mi casa, vivía allí desde siempre e iba a comer con Lisa casi todos los días. También era un poco duro de oído.

—¿Cómo has dicho que te llamas, cielo? —me preguntó, mientras yo ayudaba a Lisa a servir su aromática sopa y sus panecillos caseros.

—¡Kate! —le grité al oído tan fuerte como me atreví.

Miré nerviosa a Archie; estaba segura de que se echaría a llorar en cualquier momento.

—No te preocupes —dijo Lisa—. Está acostumbrado a las voces.

—Kate —dijo Harold, comprendiéndolo por fin—. Es un nombre muy bonito. ¿Estás casada, querida?

—Sí —dije sin faltar a la verdad—. ¿Quieres un panecillo? —ofrecí, sosteniendo el plato.

—Oh, no, gracias —sonrió Harold—. No con mis dientes.

—¡Que sepas que esta tanda está mucho mejor que la última! —le gritó Lisa de buen humor.

Cuando terminamos de comer, llené el lavavajillas mientras Lisa dormía a Archie y luego acompañé a Harold hasta la puerta de su casa.

—Espero que a ti o a tu marido se os dé bien la jardinería —comentó, señalando mi parcela—. Doris tenía unas plantas preciosas ahí, pero las están asfixiando todas esas malas hierbas.

Sabía lo suficiente de jardinería como para ser capaz de separar lo bueno de lo malo y lo feo, y prometí que lo recortaría y lo domaría adecuadamente antes de que llegara el invierno.

—Veo que vas a encajar de maravilla en nuestra pequeña plaza —dijo Harold, apretándome la mano—. Solo espero que quien compre Prosperous Place sea tan encantador como tú.

Ambos nos volvimos para mirar la gran casa y el cartel de «en venta» que uno de los agentes locales más prestigiosos había colocado a martillazos tras la verja metálica.

—Con todos estos hierbajos —dijo Harold con un pequeño escalofrío—, me recuerda a Satis House.

—¿Te refieres a la casa de Grandes esperanzas?

—Esa misma.

Viendo su estado de abandono, tenía razón.

—Se habla de promotores que quieren comprarla y dividirla en apartamentos.

Sonaba indignado, y tengo que decir que yo también me sentí bastante perturbada por la idea de que la otrora hermosa casa del señor Wentworth fuera descuartizada.

—Tendrías que haberla visto en su apogeo —dijo Harold con nostalgia.

—He visto fotos en internet —le dije—. Investigué la historia del lugar cuando me decidí a...

Me detuve rápidamente antes de meter la pata.

—Muchos miembros de mi familia trabajaban en la fábrica, ¿sabes? —continuó, agradecido, en lugar de insistir en una explicación—. Tengo docenas de fotos, si quieres verlas algún día.

—Sí, por favor —dije con entusiasmo—. Sería maravilloso.

—Me alegro de que conozcas la zona —dijo, volviéndose hacia su casa—. Está bien que la gente sepa cómo empezó este lugar. Sería una verdadera lástima que todo desapareciera y nadie se acordara de nada.

—No podría estar más de acuerdo —le dije, pensando que en realidad sería más una tragedia que una vergüenza.

—Y créeme —añadió misteriosamente—, ese lugar tiene cosas más interesantes que el número de habitaciones y el tamaño del jardín.

Sentí un pequeño escalofrío al volver a mirar las ventanas tapiadas. Estaba claro que los conocimientos de Harold sobre Prosperous Place iban mucho más allá de los «tiempos felices» sobre los que yo había leído.

Capítulo 4

Cuando abrí las cortinas de mi habitación el cinco de noviembre, había un cartel de «Vendido» sobre el de «Se vende» en Prosperous Place, así que, por lo que había oído durante mi primera visita al barrio, parecía que los peores temores de Harold se confirmaban.

Al darme cuenta de que estaba ya demasiado cómoda holgazaneando por casa y pensando en David, me fui a dar un paseo exploratorio por la bonita hilera de tiendas que tenía a un par de minutos a pie. Había una tienda de comestibles, una panadería artesanal con cafetería, una tienda de regalos que vendía artesanía local, así como una floristería, una carnicería, una oficina de correos, una librería de segunda mano y un par de tiendas benéficas bien surtidas.

Por lo que pude ver, el espíritu de comunidad, al menos en esta parte de la ciudad, se extendía mucho más allá de Nightingale Square y todo el mundo era muy amable. Puede que hubiera mantenido cerrada la puerta de casa durante unos días, pero más allá de ella no había ni rastro del anonimato urbano que había esperado.

Me distraje contando el efectivo que llevaba en el monedero mientras me dirigía a la tienda de comestibles, que tenía unas anticuadas cajas de verduras de temporada artísticamente dispuestas a lo largo de su fachada. Más atenta en comprobar que tenía dinero suficiente para comprar las manzanas que había prometido que en mirar por dónde iba, no vi a un hombre que también se dirigía a la puerta de la tienda, y él, distraído con la pantalla de su teléfono, tampoco me vio a mí.

—Lo siento —soltó automáticamente cuando chocamos con un fuerte golpe—. Lo siento.

Un puñado de monedas se me cayó de las manos y rodó como borracho por la acera en todas direcciones.

—No miraba por dónde iba.

—No, lo siento —insistí—. Yo tampoco estaba mirando.

No fue hasta que recuperamos las monedas cuando nos enderezamos y nos miramos a la cara.

—Aquí tiene —dijo el hombre, volcando con cuidado el dinero de su palma en mi monedero abierto—. Creo que no se ha escapado ninguna.

—Gracias. —Vacilé cuando nuestras miradas se cruzaron un instante.

Sus ojos eran de un profundo e intenso marrón chocolate, enmarcados por unos párpados muy abiertos y unas espesas y oscuras pestañas que habrían sido la envidia de cualquier víctima de Maybelline.

—No pasa nada —sonrió, quitándose el gorro de lana para revelar una cabeza llena de rizos tan oscuros como su barba incipiente—. ¿Vas a entrar? —preguntó con un gesto de la cabeza hacia la puerta cuando no me moví ni dije nada.

—Sí, sí —dije—, lo siento.

Intenté agarrar la manilla, pero él la alcanzó antes que yo y se apartó para dejarme entrar primero.

—Gracias —sonreí.

Sentí que mis mejillas se sonrojaban al pasar, perdonándole rápidamente haber estado tan absorbido por su teléfono.

Trabajamos en una sincronía embarazosa por la tienda, cada uno buscando justo lo que el otro quería en más de una ocasión, pero yo conseguía llegar al mostrador antes que él.

—¿Tienes aguacates? —le pregunté a la cajera.

—Solo esos dos —dijo señalando vagamente, con los ojos puestos, para sorpresa de nadie, en el siguiente cliente de la cola.

Añadí la ligeramente pasada fruta a mi cesta, junto con una de las bolsas de arpillera de la tienda, y ella volvió a centrar su atención en mí.

—Ajá —dijo una voz fuerte a mi espalda—, por fin nos conocemos. Usted es la encantadora joven que se ha mudado al número cuatro de Nightingale Square, ¿verdad?

—¿Eh? —dije, pillada por sorpresa. Me giré para ver a un hombre alto y cubierto de harina que rodeaba la cola y se colocaba a mi lado—. Sí, soy yo, pero ¿cómo lo sabe?

—Él lo sabe todo —sonrió la chica mientras embolsaba mis plátanos—. Cuidado con él.

—Gracias, Poppy —sonrió el cliente, ofreciéndome la mano—. Soy Mark. Vivo en el número siete con mi marido, Neil.

—Encantada, Mark —le dije, estrechando su mano harinosa—. ¿Por casualidad me has estado espiando?

—Por supuesto —se rio—. Como todos.

Volví a pensar en el ávido cotilla del visillo y me di cuenta de que probablemente no bromeaba. Por suerte, creía no haber hecho nada demasiado vergonzoso como para que el escrutinio fuera algo que debiera preocuparme, pero estaba bastante segura de que ya habrían notado la ausencia de un hombre por la casa.

—¿Vendrás a la fiesta esta noche? —preguntó—. Supongo que Lisa te lo ha contado todo.

—Lo ha hecho —confirmé—, y voy a ir. Yo llevo las manzanas —añadí, señalando con la cabeza la bolsa que Poppy, la dependienta, estaba llenando—. ¿Vais a estar Neil y tú?

—Bueno, yo sí —dijo, sonando de repente menos alegre—, pero no estoy seguro de que Neil llegue. Está obsesionado con el trabajo estos días, así que puede que no vuelva a tiempo.

—Vaya —dije.

—Sí. —Se encogió de hombros—. No me hagas hablar. Ese hombre mío necesita revisar su conciliación laboral y familiar y replantearse sus prioridades.

Estaba claro que la mención de la fiesta había tocado una fibra sensible.

—De todos modos —dijo, sacudiéndose el enfado—, no he venido aquí a quejarme del estado de mi matrimonio.

—¿A qué has venido, entonces? —preguntó Poppy con otra amplia sonrisa.

—Arándanos, si tienes. Ya hace fresquito, y eso ha hecho que todo el mundo pida algo con un ligero sabor festivo.

—Puede que tenga algunos secos —dijo, y se mordió el labio—. Ten paciencia y los buscaré cuando termine de atender.

Con la compra pagada, Mark esperó en la cola, cerca del hombre con el que había chocado en la calle. Dada la forma en que lo miraba subrepticiamente de arriba abajo, supuse que también se había dado cuenta de lo guapo que era.

—¿Te he oído decir que ya no quedan aguacates? —preguntó mi rescatador de monedas particular.

—Me temo que no —suspiró Poppy, con cara de querer darle algo mucho más interesante que un aguacate—. Esa señora se ha llevado los dos últimos.

—Lo siento. —Me encogí de hombros.

—Ya van dos veces que te me adelantas —dijo, apartándose los espesos rizos de la cara.

—¿Qué quieres decir?

—¿No ha dicho tu amigo que te acabas de mudar a Nightingale Square?

—Así es —intervino rápidamente Mark, deseoso de reclamar su lugar en la conversación—. Eso es justo lo que he dicho.

—Lo que yo creía —asintió, mientras terminaba de pagar—. No puedo creer que la casa llevara tanto tiempo en el mercado sin que yo me enterase. Al parecer, tu oferta fue aceptada el día que pregunté.

Recordé que Toby Fransham, el agente inmobiliario, me había dicho que había otro interesado. Parecía que no se había tirado un farol para que subiera mi oferta, después de todo.

—Ya, lo siento —dije, metiendo la mano en la bolsa, y saqué uno de los aguacates—. Déjame darte esto a modo de compensación.

Riéndose, lo cogió y lo añadió a sus compras.

—¿Seguro que no prefieres desprenderte de la casa?

—Lo siento —sonreí—. Me quedo aquí.

—No te culpo. —Me devolvió la sonrisa, sus ojos oscuros brillando aún más—. Soy Luke, por cierto.

—Kate —respondí, con la voz entrecortada.

Charlamos hasta que Mark pagó sus arándanos secos y luego volvimos todos juntos en dirección a la panadería.

—Supongo que habrás visto el cartel de vendido —aventuró Mark—. En Prosperous Place, quiero decir.

—Sí —dije con tristeza—, es imposible no verlo.

—Qué pena —continuó, sacudiendo la cabeza—. Se rumorea que un promotor la ha adquirido con la intención de modernizarla y convertirla en apartamentos exclusivos. No eres tú, ¿verdad? —le preguntó con suspicacia a Luke, que se había quedado con nosotros—. No pusiste tus miras en algo más grande cuando te diste cuenta de que habías perdido Nightingale Square, ¿no?

—No. —Luke frunció el ceño—. No tenía ni idea de que también se había vendido. Es una casa preciosa.

—Pues no lo será mucho más tiempo —dije con tristeza—. Mi vecino Harold me estuvo contando los posibles planes, que encajarían con el rumor que has oído, Mark. No me cabe duda de que, si los nuevos propietarios se salen con la suya, la derribarán hasta los cimientos. Se tratará más de añadir metros cuadrados que de preservar el pasado.