Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Voland & Quist

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

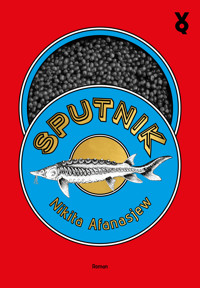

Leo Puschkin ist Reporter. Er lebt in den Tag hinein, gönnt sich zu seinem selbst gestreckten Kaviar gerne mal einen Schluck Baikal-Wodka und macht sich mit keiner Sache gemein, schon gar nicht mit einer guten. Als er eines Tages den Auftrag bekommt, den Auslandssender des Kremls zu unterwandern, gelingt Leo eine spektakuläre Recherche — aber sein Arbeitgeber, eine renommierte Zeitung aus Berlin, will seine Story nicht drucken. Um nicht durchzudrehen, schreibt Leo seine Geschichte als "Roman" auf. Hier ist er.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 253

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nikita Afanasjew, 1982 in der Sowjetunion geboren, emigrierte in den 90er-Jahren nach Deutschland. Als Journalist bereist Afanasjew Osteuropa und seine alte postsowjetische Heimat, schreibt für die ZEIT, GEO und Reportagen. Er wurde ausgezeichnet mit dem Deutschen Reporterpreis. Bei Voland & Quist veröffentlichte Afanasjew mit »Banküberfall, Berghütte oder ans Ende der Welt« (2017) seinen ersten Roman.

© Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin und Dresden 2024

Lektorat: Hanne Reinhardt

Korrektorat: Kristina Wengorz

Umschlaggestaltung und Layout: HawaiiF3

Satz: Fred Uhde

Druck und Bindung: BALTO print, Vilnius

ISBN 978-3-86391-403-5 eISBN 978-3-86391-431-8

www.voland-quist.de

Inhalt

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

EPILOG

I

Meine Lucky Strike war halb aufgeraucht, als ich beschloss, Russia Today zu unterwandern.

Wie aus dem Nichts war Suse Fink, meine Chefin, auf der Terrasse des Redaktionsturms aufgetaucht: hochgesteckte Haare, eng geknöpfter oberer Hemdknopf, Hosenanzug – eine furchterregende Erscheinung, zumal für einen jungen Reporter und auf nüchternen Magen.

»Ich habe lange nichts mehr von dir gelesen, das mich wirklich bewegt hätte«, sagte Suse. »Lass dich zum Schein bei Russia Today anstellen, arbeite dort einige Tage und schreib einen schön dreckigen Text.« Sie hielt eine blaue Gauloises in ihrer Hand. »Die haben ein Büro in der Ebertstraße angemietet, gleich gegenüber vom Holocaust-Mahnmal. Suchen händeringend neue Mitarbeiter.«

Ich zog an meiner Lucky Strike.

Nun zündete auch Suse ihre Zigarette an. »Jetzt oder nie, Leo.«

Und so sagte ich zu.

Vielleicht fiel mir die Zustimmung so leicht, weil ich damals nach etwas Großem suchte, ohne mir das selbst einzugestehen. Ich war achtundzwanzig Jahre alt, ein Zugereister, seit einer Dekade im Westen, und hatte mich, wie es so schön heißt, eingenordet. Ich fuhr einen Honda Accord, war von Selbstgedrehten auf Filterzigaretten umgestiegen und schrieb als Reporter für den Berliner Lokalanzeiger, ein Regionalblatt mit bundesweiter Ambition. Ich konnte sogar von mir behaupten, entdeckt worden zu sein, von der großen Suse Fink, der Redakteurin für besondere Aufgaben. Wenn mich aber jemand in einer Bar ausfragte, verschwieg ich meinen Job bei der Journaille lieber und sagte: »Kaviar! Ich strecke und verkaufe Kaviar, den Fischgestank der Zivilisation.«

In der Redaktion erzählte ich dagegen offen von meinem gar nicht so kleinen fischigen Nebenverdienst. Ich brachte meinen Kaviar unter seinem Markennamen Bärluga sogar zu Weihnachtsfeiern mit. Das Etikett, entworfen von meinem Compagnon Vitali, zeigte einen Bären und einen Weißwal beim Paartanz. Vor allem Suse Fink hatte einen Narren an mir gefressen, wobei ich erst später begreifen sollte, dass sie meinen gestreckten Kaviar für eine amüsante Räuberpistole hielt.

Suse und mich verband ein Vorfall auf einer Weihnachtsfeier, mit dem ich mich jetzt nicht aufhalten möchte. Es wäre auch nicht in Ordnung, davon zu berichten. Suse hatte mich danach um Stillschweigen gebeten – obwohl so ziemlich alle in der Redaktion etwas mitbekommen hatten. Trotzdem hatte ich zugesagt, nichts zu erzählen, ich wollte ihr nicht widersprechen. Suse widersprach keiner gerne.

Als ich an dem Tag, an dem Suse mir den verhängnisvollen Auftrag erteilt hatte, durch Berlin lief, die Potsdamer Straße immer weiter hinunter, befielen mich Zweifel. Immerhin war es noch nicht zu spät, alles abzublasen. Zwar hatte ich den Auftrag angenommen, aber noch war nichts geschehen, ich konnte ebenso gut wieder absagen oder einfach meine Füße stillhalten. Suse gehörte zu den Menschen, deren Vorstellungskraft ihr eigenes Gedächtnis überforderte. Sie produzierte ständig Ideen, die meisten davon verflüchtigten sich wieder. Mit etwas Glück würde Suse auch ihren Russia-Today-Einfall bald vergessen und versuchen, mich auf irgendein Netzwerk bibeltreuer Reichsbürger oder radikalislamischer Feministinnen anzusetzen. Es ging Suse immer um die Show. Worum es mir damals ging, wusste ich nicht so genau.

Ich schreibe diese Zeilen achteinhalb Jahre nach den Ereignissen rund um meinen Auftrag und staune ständig über die unglaublichen Möglichkeiten, die damals noch vorhanden gewesen sein müssen. Es war noch nicht alles zu spät. Ich bin mir selbst nicht sicher, was ich damit meine, aber vermutlich sind es Angriffskrieg und Zeitenwende, die noch abzuwenden gewesen waren, vielleicht sogar solch pathetische Kuriositäten wie eine neue Weltordnung, who knows? Ich bin mir nicht sicher, ob alles hätte anders laufen können, finde Vorsehung aber schlichtweg zu deprimierend. Wenn alles vorherbestimmt ist, wozu dann die ganze Aufregung?

An jenem Tag dachte ich aber nicht allzu komplex. Ich stellte mir eine so berechtigte wie banale Frage: Sollte ich es nicht einfach lassen? Russia Today – oder RT, wie sich der Auslandssender des Kremls nannte – zu infiltrieren, hieß schließlich, knietief durch ostigen Sumpf zu waten. War ich etwa in den Westen gegangen, um weiterhin mit perfiden Ostigkeiten belästigt zu werden? Wenn ich Lust auf Schmiergeldzahlungen, gebrochene Rippen oder warmes Bier bekam, konnte ich immer noch Urlaub in Sotschi machen. Überdies musste ich mich, wenn ich diese RT-Nummer durchzog, mit meinem inneren Osten auseinandersetzen, meinem familiären Hintergrund, den ich nicht einmal in einem vernünftigen Satz zusammenfassen konnte. Herkunft liegt mir einfach nicht.

Als kleiner Steppke mochte ich die ostslawische Lässigkeit meiner Mutter, die in einem windschiefen Dorf am Asowschen Meer zur Welt gekommen war – dagegen nervten mich die armenischen Opfermythen meines Vaters hart. Als wäre es nicht genug, dass ich von ihm meine Unfähigkeit stillzusitzen erben musste, traktierte er mich und meine Mutter mit der Idee historischer Schuld, als hätten Mama und ich die Armenier eigenhändig genozidiert. Mama erzählte mir einmal, dass mein Vater so für die Sache der Armenier brannte, weil er in Wahrheit gar keiner war. Wenn sie wütend wurde, titulierte sie ihn als einen »Ein-Achtel-Osseten«, was für mich mehr nach Hund denn nach Herkunft klang. Trotzdem glaubte ich ihr, da ich optisch keinerlei Kaukasus in mir erkennen konnte. Mein Vater keilte zurück, beschimpfte uns im Suff als »dreckige Türken«.

Aber Mamas Moment sollte kommen.

Als mein Vater irgendwann in den Neunzigern – ich spielte in der Küche unseres bröckelnden Wohnblocks in Leningrad auf einer japanischen Konsole Super Mario – mit schwerem Anis-Atem mal wieder die Welt verwünschte, erschien Mama in einem neuen kupferfarbenen Mantel in der Tür. Sie sagte, dass sie »nach Hause« fliege.

»Bring Speck mit«, murmelte mein Vater.

Meine Mutter lachte höhnisch auf, als hätte sie derlei Einfältigkeit erwartet, und verkündete triumphal, dass sie zu ihrer israelischen Sippe rübermache, die sie viel zu lange vernachlässigt habe. Mein Vater verzog sein Gesicht und blickte zur vergilbten Tapete über dem Herd, als versteckte sich dort, zwischen wilden braunen Spritzern, eine alle Zeiten überdauernde Antwort. Ich ignorierte die beiden und ritt auf Yoshi ins Ziel.

Mama flog nach Tel Aviv. Sie kam nicht zurück.

Und mir konnte der Osten auch gestohlen bleiben.

Lieber lief ich weiter durch Berlin, das auch in jenem Frühling wie ein leckgeschlagenes Boot behäbig mit Touristen volllief, streifte an rot-weißem Baustellenband entlang und versuchte, an Deutschland zu denken, dieses großartige Land, das sich aller Sorgen entledigt hatte. Deutschland war sicher in den Hafen des postheroischen Nirwanas gesegelt, war angekommen, auserzählt. Alles Heldenhafte schien vollbracht, Nationalsozialismus und Kommunismus waren besiegt, Heckler & Koch ebenso überwunden wie Horch & Guck – beim schwarz-rot-goldenen Film lief eindeutig der Abspann. Warum zum Teufel sollte ich es mir nicht genauso bequem machen wie alle anderen und darauf warten, dass die Filmrolle riss?

Natürlich wollte ich den Auftrag annehmen, wollte Deutschland helfen, den Auslandssender Moskaus zu diskreditieren, gleichzeitig fürchtete ich mich davor. Von dem Moment an, in dem ich meine Story gegen das gewollte Imperium publizierte, wäre ich ein Kritiker des Kremls, ein Apologet westlicher Dominanz, ein piefiger Systemling. Ich bereute nicht, welche Seite ich zu wählen drohte – sondern hasste es, mich überhaupt für eine zu entscheiden.

Ich bog in die Kurfürstenstraße ein und wurde von den ersten Prostituierten taxiert. Mein Kaviar-Compagnon Vitali wohnte schon so lange in der Kurfürstenstraße 145, dass ich die Straßenschwalben vor seiner Tür beim Namen kannte. Auf dem Treppenabsatz traf ich Alessia, die ein bauchfreies Top und einen falschen Klunker im Bauchnabel trug. Ich schätzte sie auf sechzehn, obwohl sie mir kürzlich erzählt hatte, sie sei fünfundzwanzig. Sie bedachte mich mit ihrem irren Blick, von dem ich nie sagen konnte, ob er mir fick mich zurief oder doch fick dich. Sie gab mir ein High Five und lachte dazu wie eine verrückte Alte. Ihr fehlte ein Schneidezahn, der am Vortag noch da gewesen war. Ich wusste nicht, was Alessia genommen hatte und ob sie es mir auch anbieten würde, ließ sie stehen und eilte die Treppe hinauf.

Ich traf Vitali in seiner Küche an, wo er in einem Zehn-Liter-Aluminiumtopf voller Kaviar rührte. Er trug eine Schürze, was bei Vitali – groß und pelzig wie ein Raubtier, siebenundvierzig Jahre alt, Gewaltintellektueller – immer etwas Komödiantisches hatte. Vitali war überall sehr behaart, außer dort, wo es angezeigt gewesen wäre. Auf seiner Glatze sammelten sich Schweißtropfen, die irgendwann in alle Richtungen hinabkullerten, als wären sie Pilger, die sich auf dem heiligen Berg zerstritten hatten und getrennt voneinander den Rückweg antraten. Vitali wischte sich mit seiner Schürze aber nie über seinen kahlen Schädel. Vitali hatte Stil.

Bald rührte ich neben ihm Fischeier von Stör und Forelle zusammen. Ich gab mich der Trägheit der fischigen Masse hin. Als mein Oberarm erst müde und dann taub wurde, schoss Säure in meine Muskeln – Erlösung setzte ein. Es ging doch nichts über ehrliche körperliche Arbeit, wenn die Welt da draußen verrücktspielte.

Ich machte weiter, vergaß mich im Prozess, ohne Schürze zwar, dafür aber auch ohne Zigarette, wie sie Vitali in seinem Mundwinkel hängen hatte, wobei sich die ergraute Glut wie ein erschlaffter Schwengel gen Topf senkte. Von draußen, durch das offene Fenster, erklangen auf Asphalt klackernde Absätze und arabische Jubelrufe. In Vitalis Küche glänzte der Kaviar unter gelben Leuchtröhren wie schwarzes Gold.

Natürlich erzählte ich Vitali von meinem möglichen Auftrag.

Er rührte weiter und dachte eine Weile nach. »Du kleiner Hurensohn!« Er zog an seiner Zigarette und streifte die Glut ab, bevor sie in den Topf fiel. »Als hätte dich jemand nur gezüchtet, um dich bei RT einzuschleusen!« Vitali sah zu mir herüber, als würde er mich von nun an für immer mit neuen Augen betrachten. »Du wirst eine Marke werden, Leo. Ich bin stolz auf dich.«

Ich rührte ungerührt weiter.

Vitali aber lief heiß. Er rührte und redete immer schneller, hielt mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg aus Fischeiern, den er zwischen uns aufgetürmt hatte. Laut Vitali passte ich für einen solchen Auftrag ideal ins Profil. Ich war ins Medienmilieu abgerutscht, ohne mich – bisher – durch einseitige Parteinahme ausgezeichnet zu haben. Ich sprach Russisch. Sogar meine angebliche armenische Provenienz würde mir endlich zum Vorteil gereichen, schließlich hatte die unweit des Kremls residierende Chefredakteurin von RT armenische Wurzeln, wie Vitali, warum auch immer, zu wissen glaubte. Ich sollte zwar das Berliner Büro von RT unterwandern, aber der Blick ging von dort unweigerlich nach Moskau.

Ich gab neue Fischeier von Stör und Forelle in meinen Aluminiumtopf, streute die geheime Zutat darüber und rührte weiter. Ich wandte ein, dass Vitalis Argumente valide waren, ich den Auftrag aber trotzdem ablehnen wolle. Vielleicht würde ich monatelang recherchieren, ohne etwas Neues herauszufinden, nur um danach für immer für solche Investigativnummern verbrannt sein.

Vitali beugte sich zu mir, fischte ein rotes Ei aus meinen Haaren, steckte es sich in den Mund und entgegnete: »Weißt du, Leo, was noch schlimmer ist, als sich schon einmal für den Playboy ausgezogen zu haben?«

»Was denn?«

»Sein Leben lang den Wintermantel anzubehalten.«

Mir war nicht klar, weshalb er mich in diese Sache schubste. Vitali musste befürchten, zumindest zeitweilig seinen Partner in Kaviar-Crime zu verlieren, falls sich diese Recherche hinzog. Oder wollte er mich rausdrängen, da wir endlich die ideale Mischung gefunden hatten und ordentlich verdienten?

Ohnehin waren die Fischeier hier zwar das glitschigste, aber nicht das größte Dilemma. Wenn ich meine Enthüllungsstory über RT publizierte, schloss ich für immer mit dem globalen Osten ab, erklärte mich selbst zum Staatsfeind. Gleichzeitig drohte ich meine westliche Existenz zu vernichten, falls ich keine starke Story ablieferte oder vorzeitig aufflog und Suse Fink mich opferte, um ihre eigene Haut zu retten. Sie würde mich als unsteten Ganoven mit Alkoholproblem denunzieren – wobei nicht jeder dieser Vorwürfe gänzlich falsch war. Sie würde behaupten, ich hätte eigenmächtig gegen alle journalistischen Regeln gehandelt. Sie würde mich vernichten.

»Vitali, checkst du nicht, dass der Lokalanzeiger mich benutzt und dann entsorgt, wenn etwas schiefgeht?«

Mein Compagnon steckte sich eine neue Marlboro in den Mundwinkel und rührte weiter. »Du musst es machen, Leo. Zur Not kannst du die ganze Geschichte später als Roman rausbringen. Du veränderst ein paar Namen, übertreibst an der einen oder anderen Stelle, baust mich als deinen kongenialen Partner ein, schreibt sich wie von selbst.« Als ich nicht sofort antwortete, schob er nach: »Aber verrate nicht, wie wir den Kaviar strecken! Gib unserer geheimen Zutat irgendeinen unmöglichen Namen.«

Vitali und ich suchten dann lange nach einer passenden Bezeichnung für die Zutat, die ich verwenden konnte, wenn ich später über diese Zeit schreiben würde. Wir brauchten einen Namen, der viel erzählte, aber nichts verriet. So landeten wir bei afghanischem Meersalz.

II

Mein erster Eindruck von RT verwirrte mich komplett. Ich rief eine Handynummer aus der Anzeige an, mit der Stellen auf der Internetseite des Senders ausgeschrieben waren, um die richtige Anschrift für meine Bewerbung zu erhalten. Stattdessen fragte mich eine Frauenstimme in überraschend schönem, klarem Deutsch nach meiner Vita und sagte mir anschließend, ich solle nächste Woche vorbeikommen. »Meld dich am Montag, dann machen wir was aus.« Im Hintergrund hörte ich ein beharrliches Knattern, das ich auch nach einiger Überlegung nur einem Traktor zuordnen konnte. Als ich am Montag die gleiche Nummer anrief, sprach ein Mann mit mir, der sehr weit weg klang. Jedes seiner Worte hallte von einem anderen Planeten zu mir – oder zumindest aus Wladiwostok. Er lud mich für den folgenden Tag zum Bewerbungsgespräch in die Ebertstraße ein, ich solle bitte »eine Identifikation« mitbringen. Bevor ich nachfragen konnte, was er damit meinte, brach die interstellare Verbindung ab. Als ich nochmals anrief, meldete sich eine Mailbox.

Kurz kam mir in den Sinn, dass der größte Coup von RT darin bestehen könnte, den Westen von seiner Existenz überzeugt zu haben. Was, wenn die große Propagandamaschine von einem einzigen Pärchen in der sibirischen Einöde betrieben wurde, das Germanistik in Jekaterinburg studiert hatte und gerne Traktor fuhr? Waren alle Beiträge des Senders computergenerierte Fakes? Schaute sich jemand das ganze Zeug an, oder regten sich alle nur auf?

Ich machte mir vermutlich solche abwegigen Gedanken, weil ich aufgeregt war. Immerhin bestand meine einzige Vorbereitung auf meine Mission darin, im Büro von Suse Fink zu erfahren, dass ich »höchstens ein paar Tage« bei RT arbeiten sollte, bis ich genug Material für einen Artikel zusammenhatte. So lange wollte mich Suse – »bei vollen Bezügen« – von allen anderen Aufgaben entbinden. Sie erklärte mir, während ich nicht aufhören konnte, auf ihren viel zu eng geknöpften obersten Hemdknopf zu starren, der sich unvorteilhaft auf jegliche Blutzirkulation auswirken musste, dass sie sich »demnächst« mit dem Hausjuristen Jörg von Stammelhausen austauschen werde, meine Mission sei arbeits- wie presserechtlich heikel. »Man würde glauben, als Redakteurin für besondere Aufgaben sofort einen Termin beim Stammelhausen zu bekommen, aber von wegen!«

Suse Fink bekam dann einen Anruf und mein tief empfundenes Mitgefühl nicht mehr mit.

Als ich zum Bewerbungsgespräch in der Ebertstraße erschien, fand ich an der Haustür keinen Hinweis auf den Auslandssender, aber bei nur einer unbeschrifteten Klingel trotzdem den Weg in die Redaktion. Nach einer ewigen Fahrt im Fahrstuhl, bei der ich sicher war, dass sie länger dauerte, als es die Gebäudehöhe hergab, öffnete mir eine Frau die Tür, die eine überdimensionale Brille, ein azurblaues Blümchenkleid und weiße Sneaker trug, als hätte sie gerade eine Galerie in Berlin-Mitte eröffnet, deren abstrakt-feministische Bilder schon vor dem ersten geknallten Sektkorken allesamt verkauft waren. Sie bat mich, im Vorzimmer des Redaktionsleiters zu warten.

Ich setzte mich auf einen freien Stuhl. Mir gegenüber stand ein verwaister Sekretärinnen-Schreibtisch. Auf dem Tisch warteten Umzugskartons darauf, ausgepackt zu werden, auf dem obersten lag belgisches Trüffelkonfekt von Mathez Chocolatier. Hunger hatte ich grad keinen.

So saß ich da, in diesem kammerartigen Vorzimmer, mit kargem Seitenblick auf das Holocaust-Mahnmal, Sekretärinnen und anderes Dienstvolk wurden bei RT also nach alter Ost-Sitte fies unterjocht, und schrieb in meinem Kopf den ersten Absatz meiner großen Enthüllungsreportage.

Ich betrete das Büro des Redaktionsleiters mit grandiosem Rundblick über das Berliner Regierungsviertel. Er bittet mich, meine Schuhe auszuziehen, um das Fell auf dem Marmorboden nicht zu beschmutzen. »Ich habe diesen Bären auf Kamtschatka geschossen und ihm gleich das Fell abgezogen, damit das Fleisch saftig bleibt«, sagt er zu mir nach einer kurzen Begrüßung. »Whisky?« Um nicht negativ aufzufallen, stimme ich dem Getränk zu, das der Redaktionsleiter aus einer Kristallkaraffe einschenkt. Er ist um die sechzig, sein Maßanzug ist schwarz, die Haare sind nach hinten gekämmt. Als er sich setzt, taucht, wie aus dem Nichts, ein weißer Kater in seinen Händen auf, dessen goldene Halskette ihn als »Nikolaus II.« ausweist. Während der Stubentiger unter seiner mächtigen rechten Pranke vibriert, zündet sich der Redaktionsleiter mit links eine Zigarre an und bietet mir ein Monatsgehalt von 20.000 Euro, ausgezahlt in kleinen, nicht durchgehend nummerierten Scheinen. Ich nicke zustimmend. Der Redaktionsleiter drückt einen roten Knopf auf seinem Tisch, einen Augenblick später erscheint seine Sekretärin in der Tür. Sie trägt eine Bluse mit Schulterpolstern und einen hoch sitzenden, knielangen Rock, lächelt keck ins Büro. »Swetlana«, sagt der Redaktionsleiter, »sei ein Engel und bringe den Serrano. Der Zar beliebet zu speisen.«

Als die Tür aufging, stand ein Mann in einem grauen Anzug und mit randloser Brille vor mir, der kaum älter war als ich und einen nichtssagenden Kurzhaarschnitt trug. Seine Gesichtszüge liefen auf einen sorgenvollen Punkt zwischen seinen Augenbrauen zusammen.

»Anton Sokolov. Es tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen.« Er streckte einen Arm in sein Büro.

An seiner Stimme konnte ich nicht erkennen, ob er der Mann vom anderen Ende der Milchstraße war, mit dem ich telefoniert hatte. Ich trat ein.

Das Büro verfügte über einen unverstellten Blick auf das Holocaust-Mahnmal und war ansonsten so leer und keimfrei wie eine eigens für eine Homestory angemietete Influencer-Wohnung, die mit ihrer aseptischen Kälte Mitleid erzeugt statt des erhofften Neids.

Mein Bewerbungsgespräch, falls es diesen Namen verdiente, bestand aus einer längeren Entschuldigungsrede des Redaktionsleiters. Sokolov bat um Entschuldigung dafür, wie es »hier überall« aussehe, aber RT würde diese Räumlichkeiten gerade erst beziehen. Ihm tat auch leid, dass das ganze Team bislang auf Mobiltelefone zurückgreifen musste, aber sein Sicherheitschef habe Festnetztelefone vorläufig verboten, die Gefahr, abgehört zu werden, sei zu groß, ich würde sicher verstehen. Dazu zeigte er müde auf die hinter dem Holocaust-Mahnmal aufragende Trutzburg der US-amerikanischen Botschaft. Schließlich entschuldigte er sich – und da wurde es mir wirklich zu viel – noch für das allzu »laute« Programm von RT Deutsch. »Wir sind erst seit einigen Monaten auf Sendung, vor allem die jungen Kollegen schießen manchmal über das Ziel hinaus.« Er versicherte mir, dass er das Programm künftig seriöser gestalten wolle, an alle »politischen Klimazonen« angepasst und somit »wetterfest«. Als er dieses Wort aussprach, schmunzelte Sokolov zum ersten und einzigen Mal an diesem Tag.

Ich spulte mein Programm ab, erzählte ihm, dass ich bisher für den Berliner Lokalanzeiger geschrieben habe, aber enttäuscht von der engstirnigen Sichtweise nicht nur dieses Blattes, sondern aller Mainstream-Medien sei.

Sokolov hörte mir mit ausdrucksloser Miene zu. »Ja, ich habe einige Ihrer Reportagen beim Lokalanzeiger gelesen«, sagte er nur, ohne jede Wertung in seiner Stimme. Er bot mir dann eine Stelle als Redakteur an, mit einem halben Jahr Probezeit und einem monatlichen Salär von 3.600 Euro brutto. »Ich weiß, das ist nicht viel«, sagte Sokolov und fuhr sich mit Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand mehrfach über den Nasenrücken, als wollte er sich selbst massieren. »Wir leben von unserem Idealismus.«

Noch bevor ich etwas einwenden konnte, kam Sokolov auf einen Punkt zu sprechen, der ihn zu plagen schien, seine zentripetalen Gesichtszüge verhärteten sich. »Wissen Sie, es ist nicht grundloses Misstrauen, weshalb ich Sie bitte, sich auszuweisen.« Er suche seit Monaten neue Mitarbeiter und stoße auf große Schwierigkeiten. »Ich kenne den Ruf von RT. Auf unsere Stellenanzeigen meldet sich entweder niemand oder gleich mindestens Lenin. Josef Stalin hatte ich in der vergangenen Woche dreimal am Telefon. Und gestern hat mich Leni Riefenstahl angerufen.« Ich griff schon nach meinem Portemonnaie, aber er bedeutete mir, damit zu warten, bis er sich zu Ende erklärt hatte. »Sie verstehen, dass ich stutzig geworden bin, als Sie sich am Telefon als Leo Puschkin vorgestellt haben.«

Also zeigte ich dem Redaktionsleiter meinen deutschen Personalausweis, den ich seit einem Jahr besaß, und beteuerte, seine Zweifel nachvollziehen zu können. Passierte mir häufiger, dass Menschen meinen Namen anzweifelten.

Sokolov betrachtete das Ausweisdokument und las leise, wie in Gedanken: »Lew Puschkin.«

Ich erklärte, dass ich sogar Lew Davidowitsch Puschkin heißen würde, mich aber an Leo als Rufnamen gewöhnt hätte.

Anton Sokolov antwortete: »Natürlich, ja.«

Und dann, ich weiß auch nicht, ob ich Sokolov beeindrucken wollte oder was mich sonst ritt, erzählte ich ihm, dass mein Nachname zwar echt, aber künstlicher Natur sei. Mein Vater hatte ihn der ganzen Familie in den Neunzigerjahren besorgt, dieser wunderlichen Zeit, als alles möglich schien und nichts sicher. Vorher hatten wir einen unaussprechlichen kaukasischen Nachnamen getragen, der nicht einmal im Kaukasus gut gelitten war.

Sokolov blickte entrückt zum Holocaust-Mahnmal, diesem Meer aus Stelen, das an das größte Menschheitsverbrechen erinnerte und gerade von Schulkindern als Springgarten genutzt wurde. Dann sagte er: »Ach, die Neunziger«, obwohl auch er damals noch ein Kind gewesen sein musste.

Ich meinte, Wehmut in seinen Worten mitschwingen zu hören. Vielleicht war es aber auch Nostalgie.

III

Ich saß hinter einem leeren Schreibtisch im Großraumbüro von RT und beobachtete, wie junge Menschen schwere Umzugskisten schleppten. Es fühlte sich schäbig an, nicht mitzuhelfen, aber etwas in mir widersetzte sich bei dem Gedanken, ausgerechnet bei diesem Arbeitgeber der fleißige Neue zu sein, der anderen ihren Bürokram hinterhertrug. Zwischenzeitlich hatte ich es mit Rumstehen versucht. Nonchalanter Blick. Eine Hand in der Hosentasche. Allerdings hatte ich ständig vorbeifliegenden Kisten ausweichen müssen und mich lieber wieder gesetzt.

Bis zu meinem Bewerbungsgespräch bei RT hatte ich mich noch nie regulär in einer Redaktion beworben. Beim Lokalanzeiger hatte mich Suse Fink als Reporter entdeckt. Ich hatte dort zunächst im Leichenschauhaus gearbeitet, wie der Keller des Redaktionsturms von den richtigen Journalisten genannt wurde. Für 8,50 Euro die Stunde schaltete ich Online-Kommentare frei. Ohne jedes Sonnenlicht und unter stetiger Zufuhr von Filterkaffee galt es, kannste alle vergessen von kannste alle vergasen zu trennen. Ich begriff diesen Job als Integrationskurs.

Zuvor hatte ich meine ersten Jahre in Berlin in der migrantischen Vorhölle verbracht, wo zu Wodka und Gürkchen Tipps zur sorgenfreien Schwarzarbeit bei konstant fließenden Transferleistungen geteilt wurden und in tiefer Nacht Schauergeschichten über andere Migranten, verhaftet von der Polizei, weil sie ohne Personalausweis auf die Straße gegangen waren. Ab der dritten Flasche, wenn die Gürkchen alle waren und die Köpfe rot, endeten diese Geschichten immer furchtbar dramatisch. Angeblich hatte nie wieder jemand vom Verhafteten gehört, weinte sich seine gottesfürchtige Mutter seither in den Schlaf, schworen seine bärtigen Brüder dem verkommenen Westen Rache. Wenn ich einschlief, lag mein Personalausweis immer unter meinem Kopfkissen.

Ich lernte in Migrantia, diesem seltsamen Land, das frei von Grenze und Gesetz mitten in Deutschland existiert, zwar faszinierende Charaktere kennen, aber das reichte mir nicht. Ich wollte mir dieses wilde Deutschland regelwütiger Germanen, an denen ich mitten in ihrer Hauptstadt so geschickt vorbeilebte, selbst anschauen. Immerhin verfügte ich gegenüber den meisten anderen Bewohnern von Migrantia über den Vorteil, passabel Deutsch zu sprechen, weil der Deutschlehrer meiner Leningrader Schule aus irgendeinem Grund weder flüchten noch sterben, sondern einfach Unterricht machen wollte. In Berlin hatte ich dank täglich und kostenfrei in einem bulgarischen Kiosk gelesener Zeitungen weiter an meinem Deutsch gefeilt.

Nebenher lernte ich die Zeitungen zu schätzen. Mir gefiel, wie ordentlich die Welt in ihnen erschien, eingeteilt in sachliche Berichte, vorhersehbare Meinungen und Kolumnen über Radwege und Ballspiele. Musste eine Welt, in der es Menschen gab, die all das schrieben, und solche, die es wirklich lasen, nicht halbwegs in Ordnung sein? Natürlich konnte ich mich mit Anfang zwanzig – kein Plan, kein Diplom, ostiger Akzent – nicht als Redakteur bei einer Zeitung bewerben. Aber für 8,50 Euro die Stunde Kommentare unter Artikeln freischalten: Ja, das ging.

In den Redaktionen war zu diesem Zeitpunkt – was ich als frisch eingestellter Online-Manager nur erahnte – der große Austausch bereits vollzogen. Kettenrauchende Lebenskünstler mit Hang zu Pferdewetten und mangelnder Körperhygiene waren durch topmotivierte Newsmanager ersetzt worden. Zum ersten Mal dominierten Menschen die Redaktionsräume, die sich weder einen auf ihre Formulierungskunst runterholten noch etwas aufdecken wollten. Sie verwalteten Text, als wäre das eine bürokratische Notwendigkeit. Sie rochen alle gut, aber eben auch alle gleich.

Als Suse Fink einmal im Keller auftauchte, um dem »heldenhaften Online-Team« übrig gebliebenen Kuchen von einer Feier im Newsroom zu bringen, hatte ich es deshalb nicht eben schwer, mich mit einer Geschichte über gestreckte Fischeier von all den aalglatten Lebensläufen um mich herum abzusetzen. Suse lachte dröhnend über Meersalz aus Afghanistan – und nahm mich mit nach oben.

Vielleicht erinnerte ich mich an meinem ersten Arbeitstag bei RT so gut an dieses wohlig selbstfremde Gefühl, weil mir diesmal niemand half. War ich beim Lokalanzeiger der Exot, den die große Suse Fink im Keller aufgegabelt hatte wie einen herrenlosen Köter, so war meine Rolle beim Auslandssender völlig nebulös. Ich war auf Undercover-Mission, hatte aber keine Ahnung, was ich tun sollte. Am liebsten wäre ich unsichtbar geworden und hätte alles um mich herum nur beobachtet.

Zu meinem Glück erschien irgendwann eine offensiv ungeschminkte Frau, die ich auf den zweiten Blick als die Blümchenkleidträgerin erkannte, die mir bei meinem Bewerbungsgespräch die Tür geöffnet hatte. Sie trug wieder ihre weißen Sneaker, dazu Bluejeans und ein knallrotes T-Shirt, aber diesmal keine Brille. Ihre Haare waren zu einem akkuraten Zopf gebunden, wie bei einem Schulmädchen, das lieber für seine Aufsätze gemocht werden will als für seine Hundertzehn-Meter-Hürdenläufe. In den Händen trug sie Zettel mit handschriftlichen Notizen, die sie weit von ihrem Körper weghielt, als befürchtete sie, dass Anthrax daran klebte oder Nowitschok. Sie kniff die Augen zusammen, schien von etwas angeekelt, an dem ich offenbar teilhaben sollte.

»Du bist Leo«, sagte sie. »Ich heiße Mascha. Komm mal mit.«

Mascha besaß kein Auto, also nahmen wir meinen Accord und fuhren an den Stadtrand, vorbei an zu vielen bunt angemalten Wohnblocks, die aussahen, wie Kinder Städte malen: grell, groß, simpel. Selbst die Sonne schien als Viertelkreis oben rechts im Bild zu hängen, ihre Strahlen glichen einzelnen Strichen am chlorweiß gebleichten Himmel. Unterwegs erzählte mir Mascha nicht, was genau wir zu tun hatten, wie sie zu ihrem Arbeitgeber stand und warum sie an einem windigen Tag im April im T-Shirt rausging. Sie telefonierte stattdessen von dem Augenblick an, in dem die Türen meines Accords mit diesem derben metallischen Geräusch zugefallen waren, das mich jedes Mal daran erinnerte, dass früher nicht alles besser gewesen war, sondern nur stupider.

Ich erfuhr viel über einen Toni, mit dem Mascha zusammenwohnte, was sie aber offenbar nicht fortzusetzen gedachte. Mascha sprach – jedes Mal auf Deutsch – offenbar mit drei verschiedenen Menschen, denen sie stets von Neuem erklärte, was für ein schlimmer Finger dieser Toni war, wobei mir verborgen blieb, was genau er Mascha angetan hatte. »Er wird den Unterschied zwischen wirklich und echt schon noch begreifen!«, sagte Mascha irgendwann scharf und legte auf. Ich bin nur von Idioten umgeben, wäre ein Satz, der gut gepasst hätte, aber er fiel nicht.

Wir kamen in Marzahn an, der Accord verstummte, Mascha atmete schwer aus und betrachtete mich mehrere Sekunden lang wie ein Rätsel, dessen Lösung sie nicht interessierte. Sie hatte eine zierliche Nase und den schmerzhaft dringlichen Blick eines ungeduldigen Menschen, der diese Ungeduld sein Leben lang verstecken zu müssen glaubt.

Sie fragte mich, diesmal auf Russisch: »Wo kommst du her?«

»Mein Vater ist Armenier.«

»Sieht man dir gar nicht an«, antwortete Mascha.

»Ich weiß.«

»Mein Vater war Iraner. Er ist als Student nach Moskau gegangen. Hat Raketen entwickelt. Und eine Einheimische geheiratet.«

»Meine Mutter ist 1993 abgehauen, direkt nach dem Putsch. Sie …«, setzte ich an, merkte aber, dass ich nicht darüber reden konnte, wollte oder sollte.

Mascha betrachtete mich ohne erkennbare Regung. »Dann hätten wir ja alles geklärt.«

Wir stiegen auf einem Parkplatz aus, der das emotionale Zentrum der Wohnsiedlung bildete. Um ihn herum standen in erster Reihe zwei- bis dreigeschossige Gebäude mit Nagelstudios, Handyläden und einem Notar. Dahinter ragten in fahlen Farben angestrichene Wohntürme auf, als wären den Anstreichern die grellen Töne ausgegangen, als sie sich im Geiste des Regenbogens vom Alexanderplatz immer weiter zum östlichen Stadtrand vorgearbeitet hatten.

Im Mix-Markt, einem Supermarkt für ostige Produkte, der mit seinen Regalen voller Gläser mit eingelegter Paprika einer Kulisse für einen Achtziger-Sowjetfilm glich, schlichen graue Gestalten zwischen Verkäuferinnen mit bordeauxrotem Lippenstift umher. Mascha griff nach Bonbons mit debil grinsenden Kühen und Hunden. Nebenher erklärte sie mir endlich, was wir vorhatten: Wir sollten eine Familie auftreiben, in der ein Mädchen von Migranten belästigt wurde, belästigt wird oder belästigt zu werden gedachte. »Anton will, dass wir emotionaler werden«, sagte sie, wobei mir verborgen blieb, ob Mascha das auch wollte.

Ich schlug vor, für die Erziehungsberechtigten der potenziellen Belästigungsopfer zusätzlich zu den Bonbons Bourbon zu kaufen, aber Mascha sagte streng: »Hier im Viertel wird schon genug gesoffen.«

Als wir dann, schwer beladen mit Süßigkeiten und schlechten Absichten, auf die Wohntürme zuliefen, kam ich mir selbst wie der örtliche Kinderbelästiger vor, dem ich alles erdenklich Miserable dieser Welt wünschte.

Mascha bekam einen Anruf. Es musste dieser Toni sein. Sie ging zwanzig Schritte zur Seite und lieferte sich einen Streit, der wellenförmig laut und leise wurde, wobei vermutlich in den leisen Passagen, die ich nicht hörte, die wirklich fiesen Beleidigungen hin- und herflogen, während in den lauten das Wort »Fresse« am häufigsten erklang. Mehrfach erwähnt wurde ein »Großvater«, was ich so seltsam fand, dass ich nicht weiter darüber nachdenken wollte. Ich setzte mich auf die Bordsteinkante und rauchte eine. Hätte ich noch Sonnenblumenkerne geknackt, wäre ich als einer von hier durchgegangen.

Der Wind wurde stärker, bis ich nicht mehr sicher war, ob Mascha noch vor Wut bebte oder schon vor Kälte zitterte. Ihre Nippel zeichneten sich durch ihr T-Shirt ab, und auf ihren Unterarmen standen sicher Härchen zu Berge, aber um das zu sehen, war ich nicht nah genug an ihr dran. Sie wirkte in ihrer Aufregung wie eine Verschmelzung von wirklich und echt. »Wenn du jetzt nicht deine Fresse hältst, dann stopfe ich sie