5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Emil Ludwig hatte 1931 das Glück, Stalin als einer der wenigen Westeuropäter überhaupt interviewen zu dürfen. In dieser großartigen, zehn Jahre später erschienenen Biographie erklärt er die Persönlichkeit des Diktators, die es ihm ermöglichte, viele seiner alten Verbündeten zu eliminieren, wenn er dies für Russlands Wohlergehen für wichtig hielt. Ludwig analysiert Stalins revolutionären Hintrgrund, seine Inhaftierung und sein Exil. Er erzählt die Geschichte eines Mannes, der 30 Jahre lang in Todesgefahr lebte, sich weigerte, Russland zu verlassen, und gefährliche Arbeiten ausführte, die von außerhalb des Landes in Sicherheit lebenden Theoretikern geplant worden waren. Darüber hinaus analysiert er die Beziehung Stalin-Lenin-Trotzki und widerlegt diverse Irrtümer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Stalin

EMIL LUDWIG

Stalin, Emil Ludwig

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

86450 Altenmünster, Loschberg 9

Deutschland

ISBN: 9783849663810

www.jazzybee-verlag.de

INHALT:

VORWORT. 1

DIE ERSCHEINUNG.. 2

ERSTES KAPITEL. Flucht vor den Priestern. 5

ZWEITES KAPITEL. Eine Jugend im Dunkel 10

DRITTES KAPITEL. Reden und Bomben. 18

VIERTES KAPITEL. Ein Arbeiter wird General 23

FÜNFTES KAPITEL. Ein Revolutionär gegen Revolutionäre. 34

SECHSTES KAPITEL. Das Duell 47

SIEBTES KAPITEL. Der Pionier. 62

ACHTES KAPITEL. Der Gesetzgeber. 87

NEUNTES KAPITEL. Über den Terror. 95

ZEHNTES KAPITEL. Was ist heute Bolschewismus?. 101

ELFTES KAPITEL. Der deutsche Feind. 114

ZWÖLFTES KAPITEL. Stalin simplex. 131

EPILOG 1945. 136

Vorwort

Dieses Buch erschien zuerst in der New Yorker Wochenschrift « Liberty», beginnend Dezember 1941, und kam 1942 in erweiterter Form als Buch in den vier amerikanischen Sprachen heraus. Damals war die Prognose für die russische Armee so düster und die Weltkritik des Systems so hart, dass die Zeitschrift den durch zwölf Wochen fortgesetzten Abdruck nur unter der Überschrift «Stalin: Genie oder Teufel? » und mit Karikaturen wagte. Da «Liberty »in etwa vier Millionen Exemplaren erschien, trug die Publikation dazu bei, die Amerikaner für Russland umzustimmen.

Trotzdem wurde das Buch von allen Blättern und Agenturen der Sowjets abgelehnt, weil es nicht hundertprozentig für Stalin zeugt; da auch Trotzki darin zu seinem Recht kommt, wurde der Autor als « Trotzkist » bezeichnet. Ich habe nie einer Partei angehört und bin mit keiner kommunistischen Sekte in Fühlung; ich suche Seelen von Menschen zu analysieren, von lebenden und historischen, und auf dem humanen Fundament ihre Charaktere wieder aufzubauen.

Stalin, mit dem ich nur eine, allerdings dreistündige, wohlvorbereitete Unterhaltung hatte, im Dezember 1931, hat diese später nach meiner Niederschrift in seinem Lande drucken lassen, mit geringen Veränderungen. Meine Bücher aber, in viele Sprachen übersetzt, sind in Russland nicht erschienen.

Im Sommer 1938 schrieb ich in einem Buche, Sowjetrussland würde in dem bevorstehenden Kriege auf der Seite der Demokratien kämpfen und Stalin als der einzige der Diktatoren den Krieg als Sieger überleben. So lasse ich auch jetzt meine Thesen aus der Zeit der russischen Niederlagen aus psychologischen Gründen in dieser späteren Ausgabe unverändert stehen.

Nach der Lektüre könnten sich Leser, die eine Abneigung gegen alles Kommunistische hegen, doch für die im Epiloge skizzierten Aussichten interessieren. Moscia, September 1945

Ludwig

Die Erscheinung

Der Fremde, der den inneren Hof des Kreml betritt, wird von vielen hundert Kanonen begrüßt, der Siegesbeute von 1812. Stalins Zimmer liegen in einem der Verwaltungsgebäude der Zaren. Nach Durchschreiten zweier einfach möblierter Zimmer betritt man Stalins Arbeitsraum.

Dies ist ein großer Raum, der nichts von einem Saal und nichts von Luxus hat. Der äußere Anblick des mittelgroßen Mannes zeigt Exaktheit genau wie das Zimmer, das einem ärztlichen Sprechzimmer ähnelt.

In der Mitte steht ein langer Tisch mit sechzehn gleichmäßig angeordneten Stühlen. Rechts am Fenster ein breiter Schreibtisch. Von den dunkelgrünen Wänden blicken Marx und Lenin in Ölbildern herab. Weniger Anspruch und weniger Persönlichkeit habe ich noch in keinem Staatsraum gefunden.

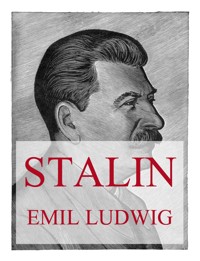

Stalin ist ein Mann mit niederer Stirn, mit schwarzgrauem, reichem Haar, mongolischen Zügen, in denen ein schmaler Mund dominiert. Alles an ihm ist langsam und beinahe katzenartig: Gang, Ausdrucksweise, Bewegung.

Während dreier Stunden hat mir Stalin kaum zweimal ins Gesicht gesehen; ununterbrochen zeichnete er Figuren mit einem roten Bleistift, dessen andere, blaue Spitze er nie benutzte. So füllte er Bogen auf Bogen, die er später zerriss.

Beim Sprechen lässt Stalin die Silben fallen, als ob es Hammerschläge wären. Seine Antworten sind ausführlich, aber klar, nicht wie die eines Mannes, der die Dinge für seinen Zuhörer vereinfacht, sondern wie die eines logischen Denkers, dessen Gehirn langsam ohne Erregung arbeitet. Er liebt als Schüler Hegels: Thesis, Antithesis, Synthesis. Da er viel studiert hat, offenbar auch viel mehr weiß als zum Beispiel Roosevelt, ist er jeder Frage rein sachlich gewachsen. Der ruhigste Staatsmann, den ich je getroffen habe: in Stillschweigen verharrend, bis er plötzlich angreift. Ruhe, Schwere, Züge, Gang zeigen den Asiaten. Stalin, der Georgier, erscheint als der Gegensatz zum Russen.

Wer einen Lebenden inmitten seiner Aktivität darstellt, hat als Porträtist einen Nachteil und einen Vorteil. Was ihm fehlt, sind viele Dokumente, vor allem alle privaten; ein Mann, dessen Liebesbriefe man hundert Jahre nach seinem Tode lesen kann, stellt sich uns intimer dar als einer, von dem es nur Staatsdokumente gibt. Dieser Nachteil wird in revolutionären Zeiten nur teilweise dadurch wieder gutgemacht, dass frühere Parteigänger abfallen oder fliehen und dann aus sicherem Orte Wahrheiten enthüllen. Stalin hat die meisten aus diesem Sektor erledigt, aber es sind noch einige Stimmen früherer Freunde übriggeblieben.

Dagegen steht der Vorteil – besonders für Menschen, die mit den Augen denken -, dass wir mit dem Modell persönliche Fühlung nehmen können. Ich habe deshalb Stalin im Kreml besucht, zu einer Zeit, als er nur sehr wenige Europäer gesehen hatte. Hat man aber einen Mann, den man zuvor aus vielen Dokumenten studierte, bequem und allein gesehen und gesprochen, so kommt man seiner Sphäre näher als mit hundert Bildern. Oder ist es nicht der Tonfall, der Ausdruck, das Lachen, das Staunen, ist es nicht die Bewegung eines Mundes, der Reflex eines Auges, die uns in die Seele eines Menschen einführen? Jeder von uns macht sich ein Bild von einem Menschen, der zum ersten Mal durch seine Türe tritt, um mit ihm ein Geschäft zu machen.

Da die Regierenden, von der Antike Helden genannt, heute Diktatoren oder Präsidenten, menschliche Wesen sind, nicht anders als der letzte ihrer Diener oder Soldaten, so werden ihre Handlungen dem Kenner des menschlichen Herzens verständlicher, wenn wir mit Augen und Ohren aufmerken, um ihn vor uns sich entwickeln zu sehen.

Stalin, um es gleich vorher zu sagen, wirkt fremdländisch und kalt, er hat nichts, was anzieht. Er ist weder entgegenkommend noch aufgeschlossen, sondern vorsichtig, abweisend und meist düster. Wenn er lacht, so ist es ein grimmiges, dunkles Lachen, das von unten heraufkommt und mehr Groll als Freude darstellt. Unter allen regierenden Männern unserer Zeit, von denen ich die meisten gesehen habe, ist er der verschlossenste. Nichts spricht von Vertrauen oder Menschenfreundschaft. Ich glaube auch nicht, dass er die Massen liebt; er scheint überhaupt niemand zu lieben.

Aber Stalins Schwere, die sich im Gesicht, in Haltung und Sprechart ausdrückt, hat seiner Laufbahn zugleich zwei Vorteile gebracht: Sicherheit und Geduld. Im Vergleich zu Hitler, der ganz aus Nerven besteht, ist Stalin der Mann ohne Nerven. Seinen Aufstieg hat er seiner zähen Geduld zu verdanken, denn unter den vier Diktatoren unserer Zeit ist er der Einzige, der sich langsam heraufgedient hat.

Die andern, Hitler, Mussolini, Franco, haben ihre Revolutionen selbst geschaffen, Stalin hat sie an vierter oder sechster Stelle mitgemacht. Die andern haben ihre Macht erobert, Stalin hat sie geerbt. Daher die Geduld und Zähigkeit als oberster Faktor, aber keine Phantasie.

Diese Beharrlichkeit hat seinem Werk wie auch seiner Rachsucht nach und nach zum Sieg verholfen. Seine Energie ist nicht eine sprunghafte, blitzartige, sondern eine langsame, sich allmählich steigernde. Deshalb hat er am Ende auch alle seine Rivalen aus dem Wege schaffen können.

Nur wenn man diesen fremden Charakter aus seinen Ursprüngen versteht, kann man seine Taten begreifen. Wir werden ihn hier von beiden Seiten darstellen und, da sich wichtige Fakten seines Lebens noch nicht klar übersehen lassen, freundliche und feindliche Darstellungen nebeneinander zitieren.

Aber immer möge der Leser einen Sohn des Volkes sich vorstellen, ganz ohne Pose, von Natur verschlossen, verlegen vor Fremden, von mittlerer Größe, im grauen Militärrock, mit einem meist abgewandten grauen Blick, der das Auge seines Gegenübers meidet, mit niedriger Stirn und tiefem Haaransatz, mit einem meist zusammengepressten Munde, manchmal mit seiner Pfeife. Dabei möge sich der Leser eine nicht laute, dumpfe Stimme und eine völlig unbeirrbare Art vorstellen, in der er alle Fragen beantwortet: logisch, fest, durch kein Argument zur Kontrolle seiner Anschauungen zu bringen. Stellen Sie sich, meine Leser, während der ganzen Darstellung diese verschlossene, einsame, Erscheinung vor, und Sie werden ihre Geschichte besser verstehen.

ERSTES KAPITEL. Flucht vor den Priestern

Das Haus, in dem Stalin mit einem unaussprechbaren Namen geboren wurde, steht in einem kleinen Städtchen im Kaukasus. Es sieht viel ärmlicher aus als Lincolns Blockhaus, denn dieses bietet den Anblick der natürlichen Balken, die eine Männerhand zuerst geschlagen und dann zusammengefügt hat. Hier steht dagegen ein armes Ziegelhäuschen, vier enge Räume enthaltend, eine Seite verglast, oben mit unregelmäßigen Brettern verschlagen, und der Eingang zur Tür ist ein schiefer Stein, über den man wahrscheinlich schon damals gestolpert ist, vor zweiundsechzig Jahren, als die Mutter diesen düsteren Knaben zur Welt brachte. Ich habe sie noch 1925 als alte Frau in ein einfaches Miethaus in Tiflis vom Spaziergang zurückkommen sehen, mit schwarzem Schleier nach Art der Frauen jener Gegenden, ernst und sorgenvoll, dem Geld und den Freuden des Lebenssichtlich abgeneigt, so wie ihr Sohn, von dem sie als dem Beherrscher von zweihundert Millionen Menschen hätte alles fordern können.

Die Mutter ist vielleicht die ergreifendste Gestalt, die einen mächtigen Mann berührt, denn sie betet jeden Abend nicht um die Macht des Sohnes, nur um das Leben, das sie ihm gegeben hat. Die heroischen Mütter, die ihre Söhne für den Ruhm sterben sehen wollten, sind sicher schon in der Antike viel seltener gewesen, als die Legende will. Heute, da die Könige verschwinden und drei Plebejer einen großen Teil der Welt beherrschen, kann man das Pathos einer solchen Familie nicht mehr in Purpur oder schöngemalten Königen erkennen; man muss es in den gramvollen Falten eines alten Frauengesichtes lesen, aus dessen gespannten Blicken nichts redet als die Mutterliebe.

In jenem erbärmlichen Häuschen hat diese Frau eines Schusters sich täglich ein paar Stunden abgespart, um zu kochen, denn sie war selber Arbeiterin, und ihr Mann, der später in einer Schuhfabrik tätig war, war nicht ein Bauer, wie das die russischen Kinder heute von Stalins Vater lernen. Wie die meisten hatte er ein Stück Garten, wohl auch eine Kuh und Hühner. Dort mag der Junge das Nötigste gelernt haben, aber die Sphäre seiner Kindheit war ganz und gar die von Proletariern, die nichts besitzen, kein Land, keine Tradition, keine Hoffnung.

Was müssen also die ersten Gefühle eines zwölfjährigen aufgeweckten Jungen in dieser Umgegend sein? Was sieht er beneidenswert vor sich? Der Vater erzählt ihm, dass er noch als ein Sklave geboren war, denn die Sklaverei wurde im Kaukasus etwa zur gleichen Zeit wie in Amerika abgeschafft, um 1862. Man nannte sie zwar Hörigkeit, doch war es das gleiche. Dort wurde sie aber nicht durch einen großen Krieg, sondern nur durch Gnadenakt eines unsichtbaren Zaren aufgehoben, der irgendwo tausend Meilen entfernt, zugleich tausend Meilen über den Wolken thronte, während in Wahrheit die Großgrundbesitzer ihre Bauern auch weiterhin wie das Vieh behandelten, wenn ihre Gefühle nicht grade mit russischer Plötzlichkeit umschlugen und sie sich, wie Tolstoi, in die Hütte ihrer Diener setzten, ein Stück Zucker nach russischer Bauernart zwischen die Zähne hielten, um den Tee durch den Zucker zu schlürfen.

Was konnte einen halbverwahrlosten Jungen in einem solchen Kreise erheben oder trösten? Es war viel natürlicher, dass der Junge ein Verbrecher wurde als ein Staatsmann, denn dafür waren viele, und hierfür war keine einzige Bedingung gegeben.

In diesem Lande Georgien, zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer, im südlichen Kaukasus gelegen, könnte nur ein wohlgepflegter Junge, der täglich in einer hellen, gesunden Schule Karten und Modelle sieht oder auf einem schönen Sportplatz spielt, die Größe dieses wilden Gebirges bewundern lernen. Die Kuppeln dieser Berge, höher als die Schweizer Alpen, erinnern, wenn man durchs Land fährt, an die großartigen Spitzen in Mexiko. Er hätte auch, wenn er immer genug essen, schlafen, lernen hätte können, in seiner Heimat einen Schwarm von Rassen studiert, Georgier, Armenier, Kurden, Türken, Juden, aber noch viele andere durcheinandergewürfelt, so dass es professorale Spielereien sind, wenn heute jemand Stalins Rasse bestimmen will. Auf dem Markt und in den Bazaren von Tiflis, das nahe seinem Heimatstädtchen lag, konnte ein Junge diese Rassen, aber auch Mohammedaner und mehrere christliche Sekten schon mit den Augen unterscheiden lernen, viele Kirchen und Moscheen beobachten und ein so buntes Leben, dass sich der westliche Reisende an Smyrna oder Kairo erinnert fühlt.

Aber dies blieb dem zerlumpten und schlecht ernährten Proletarierjungen verschlossen. Seine Leidenschaft - denn Stalin ist von einer düsteren Flamme durchglüht, wie sie früh in einem Menschen zu brennen anfängt -, die Leidenschaft des Jungen konnte sich nur auf zwei Dinge richten, die seine begehrenden Augen, seine Wünsche mit Groll umkreisten: auf das Volk und auf die Klasse, die ihn und seine Eltern beherrschten.

Beide Empfindungen waren sehr verschiedener Natur. Die Georgier, ein altes Kulturvolk, das man in Stolz und Donquichotterie mit den spanischen Rittern vergleichen könnte, standen gut mit den Russen, mit denen sie dieselbe Religion verband. Die russischen Kriege gegen die Kaukasier waren nur gegen die dort wohnenden mohammedanischen Bergstämme gerichtet. Aber die Georgier waren zu allen Zeiten die Schwächeren gewesen und mussten sich von den sogenannten Großrussen, das heißt den Herren von Moskau und Petersburg, leiten lassen. Da sie militärisch schwächer, aber an Kultur stärker waren als die Russen, so verhalten sich die Georgier ähnlich zu ihnen wie die Österreicher zu den Preußen. Stalin strebte deshalb nach Großrussland, wie Hitler nach Preußen.

Auch im Kaukasus waren, wie im sonstigen Russland, ein paar tausend Grafen und Landjunker diejenigen, die das Leben auf Kosten der anderen Klassen genossen. Diese Landedelleute, die die Einkünfte ihrer kaukasischen Güter am liebsten in der Rue de Rivoli in Paris verschwendeten, wurden von den Truppen des Zaren in ihren ererbten Rechten beschützt, weil dieser von ihrer Gunst lebte. Mancher seiner Vorgänger war von seinen eigenen Großen ermordet worden. Was konnte ein solcher Despot, auch wenn er Mitgefühl mit hundert Millionen Bauern hatte, gegen die Interessen von hunderttausend Gutsherren wagen? Sogar die kleineren Gutsbesitzer, die sich im Kaukasus alle Fürsten nennen, auch wenn sie nur ein paar Äcker und ein paar Dutzend Kühe besitzen, mussten von der zaristischen Staatsmaschine geschützt werden. Alles kam darauf an, den Bauer niederzuhalten, in Armut und Dumpfheit.

Denn in Wahrheit war es der Bauer, der 85 Prozent alles Landes bebaute, ohne es zu besitzen. Wer hätte damals, wer hätte auch noch heut vor dreißig Jahren vorausgesagt, dass diese selben Bauern heut ihr Land besitzen oder doch vom Staat in Pacht halten würden, dass ein Viertel des Riesenreiches in einen Industriestaat verwandelt würde und dass kein Graf und Fürst mehr existierte! Eine so rasche Umwandlung ist in der Geschichte sehr selten.

Von all dem ahnte der Junge nichts, der dort in Armut und Schmutz aufwuchs, am wenigsten aber, dass er selber in diese Umwandlung entscheidend eingreifen sollte.

Wenn der heranwachsende Junge seinen Vater fragte, die Zeitung lesen lernte, auch nur in Tiflis um sich herum sah und die glänzenden Kosakenschwadronen, die reichen dreispännigen Wagen der Vornehmen, die Spitzenschuhe einer tscherkessischen Fürstin vom Wagenschlag ins Tor eines Palais schlüpfen sah, während der rotgoldene Lakai den Schirm über sie hielt, dann hatte er mit dem ersten gleich das zweite Objekt seines Grolls vor sich. Die Aufgabe dieses von Natur trotzigen Jungen war schon gegeben, als er dreizehn war: sie war gegen die Georgier, und sie war gegen die Reichen gerichtet. Da keine Religion und keine Philosophie das Gegengewicht in seiner Seele hielten, musste sein Trieb zunächst ein zerstörender sein.

Aber da griff seine Mutter ein. Mit Hilfe eines Verwandten gelang es der armen Schustersfrau, den aufgeweckten Jungen in einem orthodoxen Seminar in Tiflis unterzubringen, wo er umsonst leben, lernen und dann ein Geistlicher werden konnte. Vielleicht hatte die Mutter auch religiöse Gefühle, denn in irgendeiner Ecke sind sie alle religiös, auch wenn sie's leugnen. Wie Stalin mir über Gott und das Schicksal seinen Spott ausgedrückt hat, werde ich später erzählen.

Als der Vierzehnjährige in das Seminar eintrat, um auf den Wunsch seiner Mutter Geistlicher zu werden, verschwand er nicht etwa wie Luther in einer Mönchszelle. Da sich der russische Geist in konstanter Revolte und innerer Aufregung befindet, mindestens seit hundert Jahren, sind auch die geistlichen Schulen davon erfüllt. Schon zwanzig Jahre vorher hatte es in diesem Seminar Aufstände und Ausstoßungen von Schülern gegeben. Als der Rektor einmal gegen die georgische Sprache wetterte, stand ein Schüler auf und schlug ihn nieder. Später erdolchte ein Neunzehnjähriger einen Erzpriester, und im Bericht aus Tiflis an die Heilige Synode hieß es, die Hälfte aller Studenten verherrliche diesen Mord. Stalin war keineswegs der erste, der in diesem Seminar scheiterte.

Er war aber der erste, der durch eine Priestererziehung Sozialist wurde. Der tschechische Präsident Masaryk, Sohn eines kaiserlichen Kutschers, hatte mir erzählt, dass er schon mit sechs Jahren aus Empörung gegen die verächtliche Behandlung seines Vaters durch die böhmischen Grafen Revolutionär wurde. Als ich aber Stalin fragte, ob ihn die Notlage zum Aufstand gereizt hätte, lehnte er dies ab und gab mir diese überraschende Erklärung:

«Meine Eltern hatten keine Bildung, aber sie taten viel für mich. Was Sie mir von Masaryk erzählen, hat mich nicht zum Sozialisten gemacht, weder mit sechs noch mit zwölf Jahren. Erst im Priesterseminar wurde ich es, aus Empörung gegen die dortige Zucht. Da gab es nichts als beständige Spionagen und Schikanen. Früh um neun wurden wir zum Tee gerufen, und wenn wir in unsere Schlafzimmer zurückkamen, waren alle Schübe durchstöbert. Ganz so, wie unsere Papiere, durchsuchten sie die Ecken unserer Seelen. Das konnte ich nicht ertragen, das trieb mich zur Empörung. Damals kamen grade die ersten illegalen Gruppen der russischen Sozialisten nach dem Kaukasus. Sie machten mir tiefen Eindruck, und ich gewann Geschmack an verbotener Literatur.»

Der Junge scheint in diesem Seminar wenig Religion, aber viel Gesang gelernt zu haben, denn er wird als eine Art Vorsänger geschildert, und einmal wird sein Solo am Geburtstag des Zaren in einer orthodoxen Kirche hervorgehoben. Was für groteske Szenen die Jugendgeschichte von revolutionären Männern hat, wenn man sich nur hütet etwas zu erfinden!

Zu jener Zeit tat Stalin die ersten Schritte zu einer Art Internationalismus: indem er Unterricht mit einem Mitschüler austauschte, der aus einer asiatischen Provinz stammte, lernte er die Sprache dieses Kameraden beherrschen, während der andere das Georgische erlernte.

Wichtiger war, dass Stalin die Redekunst erlernte, und zwar in der typisch russischen Art, Gedanken zu vergleichen und zu definieren.

«Eines Morgens traf ich Stalin - so schreibt einer seiner Mitschüler» - «umringt von den Kameraden auf dem Puschkin-Platz, alle durch Flugblätter erregt, die einer von uns ergattert hatte. Jemand nannte den Namen Tulin, dessen verbotene Artikel wir gelesen hatten. Alle wussten, dies war ein Pseudonym eines verbannten Autors, der sich manchmal auch Lenin nannte. Stalin hörte zu und sagte plötzlich: ,Den Menschen muss ich kennenlernen'.» Die Schulglocke zerstreute uns, aber später lasen wir zusammen das einzige Exemplar von Marx' ,Kapital', das es in Tiflis gab.»

Nach vier Jahren wurde der achtzehnjährige Stalin aus dem Seminar weggejagt. Was für Gefühle der Mutter, die ihren Jungen gesichert hoffte! Ihr Ehrbegriff war verletzt.

Während Presse und Biographik in Russland Stalins Ausstoßung aus dem Seminar mit Begeisterung erzählen, hat sich nur eine Stimme dagegen erhoben. Als ihr Sohn schon lange Diktator war - denn sie ist gegen achtzig geworden - hat die Mutter erklärt:

«Nein, er ist nicht ausgestoßen worden! Ich habe ihn wegen seiner Gesundheit nach Hause genommen. Als er eintrat, war er frisch und stark. Dann hat er aber zu viel studiert, und der Doktor sagte, er könnte tuberkulös werden. Deshalb habe ich ihn weggenommen. Er wollte bleiben, ich brachte ihn zurück. Mein einziger Sohn, ein guter Junge, den ich nie strafen musste. Nein, er ist nicht ausgestoßen worden!»

Mit dieser rührenden Fälschung, an deren Wahrheit die alte Frau sicher geglaubt hat, wollte sie die Ehre der Familie retten. So missverstehen die Nächsten meistens die Sendung eines außerordentlichen Mannes.

ZWEITES KAPITEL. Eine Jugend im Dunkel

Wo sind wir, in Europa oder in Asien? Die Frage haben schon die alten Geographen aufgeworfen, Herodot und Strabo, als sie vom Kaukasus sprachen. Als ich dort einen hohen Pass im Wagen überschritt, sah ich einen riesengroßen Wegweiser mit zwei nach zwei Richtungen gestellten Pfeilen, auf denen in russischen Buchstaben stand: «Nach Asien «Nach Europa». Es war im Jahr 1925, als unser Auto meist nur drei brauchbare Reifen hatte, der Kühler alle Viertelstunden glühte, der Wagen verschnaufen und stillstehen musste, während der Motor mit kleinen Stückchen Draht repariert wurde. Damals glaubte ich freilich in Asien zu sein.

Es sind düstere, großartige Berge, denen die Gipfelklarheit und die herrliche Gliederung der Schweizer Alpen fehlt. Hier ist alles übertrieben, lastend und wild. Stalin wird wohl in der Schule gelernt haben, dass in seinem Geburtslande Odysseus bei den Troglodyten gewesen sein soll, deren Höhlen man noch heute dicht vor der Stadt Tiflis besuchen kann. In den Kaukasus verlegt auch eine jüdische Legende die Arche Noahs, eine griechische den Argonautenzug, auf dem Jason das Goldene Vlies suchte, was dem alten Stalin noch heute höchst gleichgültig ist. Wenn er aber dazu lernte, dass Prometheus hier an den Felsen geschmiedet war, so kann ihn daran nur der Versuch interessiert haben, ob der gekettete Halbgott sich loswinden und entfliehen mochte; denn aus Ketten zu schlüpfen, wird später zur Hauptaufgabe des immer wieder gefangenen Revolutionärs.

Ja, wir sind in Asien, und Stalins Gestalt ist nur asiatisch zu verstehen. An dem jungen Manne, der sich jetzt sehr langsam zu erheben beginnt, ist alles asiatisch gewesen und bis heute geblieben: die langsame Beharrlichkeit, die schweigsame Folgerichtigkeit, Kälte, Düsterkeit und Rache. Was wir typisch russisch nennen, ist geradezu das Gegenteil; wir kennen es aus den großen Romanen, doch auch aus Geschichte und Legende. Typisch russisch scheint uns ein im Grunde gutmütiger, weicher, plötzlich aufgeregter Charakter, der in einem wilden Augenblicke tötet, im nächsten darüber weint. Lenin hat dem Dichter Gorki anvertraut, wie er unter dem Terror litt, den er während des Bürgerkrieges üben musste, um die Revolution zu retten. Sicher haben seine Augen nicht geweint, aber sein Herz.

Stalin dagegen, der Georgier und Kaukasier, der Mann, der auf der anderen Seite des Wegweisers wohnte, wo die Straße nach Süden abgeht, ist schon in seiner Augenstellung dem mongolischen Typus angenähert. Seine Grausamkeit ist die eines Asiaten. Sein Herz hat wahrscheinlich nie geweint, und als er die ältesten Kameraden hinrichten ließ, hat er sicher gut geschlafen. Vergleichen wir die Diktatoren. Stalin ist vier Jahre älter als Mussolini und zehn Jahre älter als Hitler, ein Jahr älter als Trotzki und neun Jahre jünger als Lenin.

Vergleichen wir das Bild des zweiundzwanzigjährigen Stalin mit dem der beiden anderen Diktatoren von heute, und wir haben die Verschiedenheit des Charakters und dadurch das Verständnis für ihr Schicksal besser als durch Astrologie.

Mussolini war zu arm, um sich vor dem zwanzigsten Jahre fotografieren zu lassen, und hat sich, wie mir einer seiner Freunde sagte, dafür gerächt, indem er der fotografierteste Mensch seines Zeitalters wurde. Dann aber, als junger Sozialist und Lehrer, sieht er aus glühenden Blicken, belebt von einem großen Feuer in die Welt. Er hatte damals noch nicht den Kopf eines alternden römischen Kaisers und noch keine Spuren eines Verbrechers. Hitler, der im gleichen Alter als Soldat mit langem Schnurrbart erscheint, macht einen schwer hysterischen Eindruck, suchend, bleich und ungewiss.

Vom zweiundzwanzigjährigen Stalin gibt es zwei gleichzeitige Bilder, die zusammen sein Wesen darstellen. Auf dem Titelbilde mit dünnem Schifferbart ums Kinn, aufgelockerter Haarmähne und sinnendem Blick, mit einer weichen Bohémien-Krawatte, gleicht er einem Idealisten, der auch Verse machen oder eine neue Philosophie ausdenken könnte. Auf einem en-face-Bild mit Hut in dunkler Jacke, nur mit schwarzem Schnurrbart, blinzelnd, sieht er aus wie ein Abenteurer, dem alles recht ist. Zwischen beiden Polen bewegt sich seine Bahn, die sich ein Ideal gestellt und zugleich vor keinem Gewaltmittel gescheut hat, um es zu ver. wirklichen. Von den drei Diktatoren ist er mit seiner Geduld und seinem Misstrauen auf die Dauer der stärkste. Lenin fühlte sich als Russe, Trotzki als Jude durch moralische Gefühle zuweilen gehemmt; nichts dergleichen kann Stalin erschüttern.

Ist er darum langsamer zur Macht gekommen als die anderen, so hält er sie umso fester in Händen. Wer einem solchen Manne seinen Ehrgeiz vorwirft, hat die Psychologie des starken Mannes nicht verstanden, denn ohne Ehrgeiz hätten wir nur seltene Fälle der Größe, sogar unter Denkern und Künstlern. Ohne Ehrgeiz würde das aktive Leben gänzlich verdorren: Wettbewerb, Rivalität, der Wunsch, ein Spiel zu gewinnen, ist dem Menschen eingeboren, und nur Hoffnungslose, Schwindler und Puritaner können ihren sogenannten rein sachlichen Wunsch «für das Vaterland oder für die Menschheit» als Motiv einsetzen. «Die Menschheit, sagte Goethe, ist ein Abstraktum; ich habe von jeher nur Menschen gekannt.»

Während aber Mussolini und Hitler; sogar Roosevelt vom Gedanken an den Ruhm angetrieben wurden, ist Stalin gänzlich ohne Pathos und sucht nichts als Einsamkeit, um seine Macht nach seinen Plänen zu gestalten. Diese Menschen haben alle keinen Sinn für den Genuss, aber Stalin hat auch keinen Sinn für die geringste Darstellung seiner Person. Alles, was Hitler und Mussolini für ihre Aufzüge und Affektationen an Dekoration brauchten, ist Stalin fremd, so wie es Lenin fremd war.

Als sich dieser junge Asiate in die beständig lebensgefährliche Kleinarbeit einer illegitimen Partei warf, die der Sozialisten, sprach er noch ein gebrochenes Russisch und soll erst viel später, als er schon über Vierzig war, seine Aussprache verbessert haben. Dass er kein Russe war, gab seiner ersten Tätigkeit eine besondere Schwungkraft. Der Korse Napoleon unterwarf sich Frankreich, das er in der Jugend haste, grade weil es sein Geburtsland unterworfen hatte; der halbe Litauer Pilsudski unterwarf sich Polen aus ähnlichen Gefühlen; Hitler, der beinah nichts anderes kann als hassen, hat sich als unterdrückter Österreicher seinen bewunderten Überwinder, das starke Preußen ausgewählt, um es zu regieren. Aus solchen Eroberungen entstehen, wie im erotischen Kampfe, plötzliche und unerwartete Liebesgefühle; dann gleicht der siegreiche Diktator dem glücklichen Eroberer einer Frau. Napoleon hat deshalb später Frankreich geliebt. Pilsudski, Hitler, Stalin sind Söhne ihres zweiten Landes geworden, als sie seine Väter wurden.

Aber nur der einzige Hysteriker unter den fünf Männern, Hitler, wurde durch seine Perversität dazu getrieben, seine eigenen Blutsverwandten zu entmachten und zu entehren, während die anderen ihre erste Heimat immer besonders schützten. So hat auch Stalin eine gewisse Neigung für Georgien bewahrt und oft ausgesprochen. Politisch aber hat er, wie Hitler, Aufstände in seiner Heimat, 1922 und 1924, blutig niedergeschlagen und ist sogar von Lenin deshalb getadelt worden.

In dem Jahrzehnt von Zwanzig bis Dreißig, als sich Stalin noch nicht Stalin nannte, hieß er Sosso, Kuba und hatte noch ein halbes Dutzend anderer Namen, denn er wurde beständig von der zaristischen Polizei verfolgt. Diese Ochrana, die auch mehrere Namen hat, ist das Urbild alles dessen gewesen, was Stalin später als GPU ausgebaut hat und wonach Himmler seine Gestapo bildete. Die Zaren sind die wahren Erfinder dieses Systems gewesen.

Ein Jugendleben wie das von Stalin ist aus Dokumenten nur schwer zu rekonstruieren, denn solche Existenzen verbrennen beständig ihre Briefe, vernichten die Protokolle ihrer Sitzungen, ja sie verlöschen den Abdruck ihres Fußes im Sande und können daher ihren «footprint in the sand of times» nicht konservieren. Die politische Propaganda hat aus Stalins Jugend deshalb nur wenig fälschen müssen. Seine Gegner wollen nur beweisen, dass er bis zur Revolution, also bis in sein achtunddreißigstes Jahr, unbeachtet blieb. Das entspricht durchaus seinem Charakter, denn wenn er damals überhaupt schon an eine große Laufbahn gedacht haben sollte, so lag es in seinem asiatischen Wesen, dies allen Kameraden zu verschweigen.

Mit Dreiundzwanzig wurde er zum ersten Mal verhaftet, * und zwar in Batum. Mit der Zeit hat er ein Dutzend Gefängnisse kennengelernt oder mehr, ähnlich wie Mussolini, der sich rühmte, elfmal von einem Gefängnis zum anderen gewandert zu sein. In seiner ersten Haft versuchte sich Stalin mit anderen politischen Gefangenen in Verbindung zu setzen. Einer von ihnen schreibt:

«Unsere ersten Bemühungen hatten keinen Erfolg. Eines Tages entdeckte ich aber, dass ein Freund und Landsmann von mir beauftragt war, Brennholz ins Gefängnis zu bringen. Dieser Freund und sein Genosse, der Kutscher Mikh, ermöglichten mir den Eintritt in den Kerkerhof, indem sie mich als Arbeiter einführten. Wann aber würde Stalin seine Runde machen? Zu dieser Stunde wollten wir das Holz abladen.

«Neben dem Gefängnistor war der Grünwarenstand einer Perserin, die man einmal täglich in den Gefängnishof einließ, um Obst zu verkaufen. Zufällig entdeckte ich, dass die Frau einen Bruder hatte, der in meiner Fabrik arbeitete. Mit seiner Hilfe erfuhren wir, wann Stalin herauskäme.

«Es kam der Tag, ich arbeitete so langsam als möglich, die Gefangenen marschierten zwischen ihren Wächtern von einem Hofende zum andern. Jedes Mal, wenn Stalin an mir vorbeikam, sagte er mir rasch einige Worte, Instruktionen für unsere Organisation. Der gefangene Stalin konnte also unsere Arbeit draußen leiten.

«Während einer meiner Besuche ließ Stalin einen Zettel fallen: einen Aufruf an die Ölarbeiter in Batum. Als diese nachher den Aufruf lasen, waren sie überrascht, wie genau Stalin ihre Verhältnisse kannte. Stalin hatte darin all das bestimmt, was für jede Gruppe von Bedeutung war. Das Manifest hatte große Bedeutung, da es alle Arbeitsgruppen vereinte.»

Fest steht, dass Stalin mit seinen verschiedenen Namen zwischen 1903 und 1913 sechsmal nach Sibirien deportiert wurde und immer wieder entwischt ist. Ein Gefangener des Zaren hatte es freilich leichter als Prometheus, seine Ketten zu sprengen. Die Zerrüttung der zaristischen Staatsmaschine zeigt sich grade darin, dass sie, die ein kostbares Netz von Spionen und Spitzeln über das Land geworfen hatte, nie imstande war, die damit eingefangenen Feinde und Attentäter in Gefängnis und Verbannung festzuhalten.

Die große russische Unordnung, gegen die die Bolschewisten von Anbeginn ankämpften, zeigte sich in der Verwaltung des Reiches genau wie in der Seele seiner Untertanen. Es ist das Volk, das weniger dramatisch, als dithyrambisch lebt; daher nur wenige gute Dramen, aber die höchste Tanzkunst. Wie das Wilde neben dem Gutmütigen in der russischen Seele wohnt, so sind auch die verurteilten Revolutionäre ein ganzes Jahrhundert lang nach Sibirien deportiert und dort meistens von ihren Wächtern freundlich behandelt worden. Das Konzentrationslager hat es unter den Zaren nie gegeben. Sibirien ist ein großes, schönes Land, im Winter sehr kalt, im Sommer sehr heiß. Da große Schriftsteller verbannt waren, haben wir plastische Berichte und finden selten Klagen; oft haben sie wenig andres entbehrt als den Schauplatz ihrer Tätigkeit.

Stalin gehört zu denen, die in der Verbannung all das gelernt und gelesen haben, was ihnen ihr halbfreies, aufgeregtes Leben vorenthielt. Wenn einer alle Tage fischen und jagen geht, so kann er sich in Sibirien auch körperlich erholen; Stalin, der in der Jugend zur Tuberkulose neigte, hat sich dort draußen ausgeheilt. Der plötzliche Eiswind, der zuweilen über die sibirische Steppe gerast kommt, der Buran, scheint ihn nur einmal an einem gefrorenen Fluss überrascht zu haben, da er dann Stunden brauchte, um sich zur nächsten Hütte durchzuarbeiten. Dort halten sie den Eintretenden für einen Geist. Er fällt nieder, sie erwärmen ihn, er schläft achtzehn Stunden und ist für immer von der Tuberkulose geheilt. So hat er's einem Freund erzählt.

Wenn also der Zar einen seiner Feinde dort vernichten wollte, so hat er ihm leiblich und geistig nur aufgeholfen. Karl Marx, der schon damals von den russischen Intellektuellen studiert wurde, ist Stalin erst in der Ruhe der Verbannung richtig aufgegangen. Es gibt köstliche Szenen, in denen diese Gefangenen in Sibirien ihren gelangweilten Wächtern, den Kosaken, aus dem «Kapital» vorlesen, wobei die einen schnell einschlafen, die anderen nur allzu sehr erwachen.

Da die Russen bis zur Revolution der Disziplin auszuweichen suchten und auch deshalb in sechzig Jahren nacheinander drei große Kriege verloren haben, gab es in diesem unklar regierten, völlig amorphen Riesenreich eine Art Leiter, auf der sich stufenweise das Legitime zum Illegitimen entwickelte. So fanden sich immer Revolutionäre unter Grafen, Emporkömmlinge unter Arbeitern, und in allen Klassen Spitzel, die bereit waren, ihre Brüder zu verraten.

Die Massen, die der junge Stalin mit seinen Kameraden vorfand, waren besonders von den Ölquellen in Baku angezogen worden, deren Ausbau 1900 schon Hunderttausende von Proletariern bei den Öltürmen vereinte, alle Religionen und Rassen durcheinander. Dort, wo die Arbeiter in erbärmlichen Blechhäusern und Hütten wohnten, war der Boden für den Sozialismus, der anfangs noch einheitlich auftrat und sich erst von 1903 ab in mehreren Schulen bekämpfte. Dort hat Stalin den größten Teil jenes mühseligen, unbekannten Jahrzehntes in beständiger Arbeit an der Vereinigung der Arbeiter verbracht, wenn er wieder einmal aus Sibirien entsprungen war: eine endlose Kette von Vorträgen, Manifestationen, Flugschriften, zur Aufklärung und zum Widerstand.

Der Grundgedanke des Systems stammte von Marx, war aber erst von Lenin für Russland ausgebaut worden: keine Befreiung der Bauern ist möglich ohne Führung der Arbeiter. Dort, wo sich Massen zusammenfinden, die nichts besitzen, in Städten und Fabriken, sollte die Revolution vorbereitet werden. Wenn der russische Bauer früher aufgestanden war, war er jedes Mal zusammengebrochen, weil ihm die Leitung eines städtischen Proletariats fehlte, und als 1905 sich die Arbeiter erhoben, fehlten ihnen die Bauern.