7,99 €

Mehr erfahren.

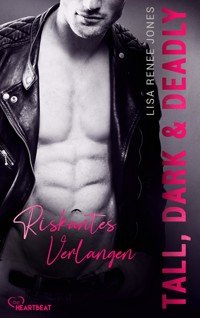

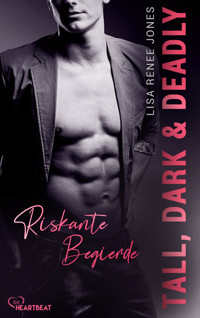

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Jacob King ist gerne allein. Der ehemalige Soldat musste auf die harte Tour lernen, dass Menschen, denen man vertraut, den Tod bedeuten können. Er lässt niemanden an sich heran - weder Frauen noch die Kollegen von Walker Security.

Bis Jewel auftaucht.

Sein neuster Auftrag klingt einfach: Jewel Carpenter erhält Morddrohungen und muss beschützt werden. Doch die toughe Polizistin macht ihm seinen Job nicht leicht, und die Anziehung zwischen den beiden kann Jacob nicht ignorieren. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität, allerdings geht die Gefahr bald nicht nur von ihrem Stalker aus, sondern von Jacob selbst. Denn seine Vergangenheit holt ihn ein, und die Männer, an denen er sich einst gerächt hat, wollen Vergeltung. Und sie wissen, dass Jewel für ihn mehr als eine Klientin ist.

Die NEW YORK TIMES und USA TODAY BESTSELLER-SERIE: Tall, Dark and Deadly - die drei Walker Brüder leiten sehr erfolgreich ihre eigene Sicherheitsfirma "Walker Security". Jeder Bruder ist einzigartig und hat seine ganz speziellen Methoden und Fähigkeiten. Doch eins haben sie gemeinsam: Sie brennen leidenschaftlich für die Menschen, die sie lieben - und sind gnadenlos, wenn sie für eine Sache kämpfen, an das sie glauben. Kein Fall ist ihnen zu schwer und keine Gefahr zu groß.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 453

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

Cover

Grußwort des Verlags

Über dieses Buch

Titel

PLAYLIST

PROLOG

KAPITEL EINS

KAPITEL ZWEI

KAPITEL DREI

KAPITEL VIER

KAPITEL FÜNF

KAPITEL SECHS

KAPITEL SIEBEN

KAPITEL ACHT

KAPITEL NEUN

KAPITEL ZEHN

KAPITEL ELF

KAPITEL ZWÖLF

KAPITEL DREIZEHN

KAPITEL VIERZEHN

KAPITEL FÜNFZEHN

KAPITEL SECHZEHN

KAPITEL SIEBZEHN

KAPITEL ACHTZEHN

KAPITEL NEUNZEHN

KAPITEL ZWANZIG

KAPITEL EINUNDZWANZIG

KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG

KAPITEL DREIUNDZWANZIG

KAPITEL VIERUNDZWANZIG

KAPITEL FÜNFUNDZWANZIG

KAPITEL SECHSUNDZWANZIG

KAPITEL SIEBENUNDZWANZIG

KAPITEL ACHTUNDZWANZIG

KAPITEL NEUNUNDZWANZIG

KAPITEL DREISSIG

KAPITEL EINUNDDREISSIG

KAPITEL ZWEIUNDDREISSIG

KAPITEL DREIUNDDREISSIG

KAPITEL VIERUNDDREISSIG

KAPITEL FÜNFUNDDREISSIG

KAPITEL SECHSUNDDREISSIG

KAPITEL SIEBENUNDDREISSIG

KAPITEL ACHTUNDDREISSIG

KAPITEL NEUNUNDDREISSIG

KAPITEL VIERZIG

KAPITEL EINUNDVIERZIG

KAPITEL ZWEIUNDVIERZIG

KAPITEL DREIUNDVIERZIG

KAPITEL VIERUNDVIERZIG

Über die Autorin

Weitere Titel der Autorin

Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter

Viel Freude beim Lesen und Verlieben!

Dein beHEARTBEAT-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über dieses Buch

Jacob King ist gerne allein. Der ehemalige Soldat musste auf die harte Tour lernen, dass Menschen, denen man vertraut, den Tod bedeuten können. Er lässt niemanden an sich heran – weder Frauen noch die Kollegen von Walker Security.

Bis Jewel auftaucht.

Sein neuster Auftrag klingt einfach: Jewel Carpenter erhält Morddrohungen und muss beschützt werden. Doch die toughe Polizistin macht ihm seinen Job nicht leicht, und die Anziehung zwischen den beiden kann Jacob nicht ignorieren. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität, allerdings geht die Gefahr bald nicht nur von ihrem Stalker aus, sondern von Jacob selbst. Denn seine Vergangenheit holt ihn ein, und die Männer, an denen er sich einst gerächt hat, wollen Vergeltung. Und sie wissen, das Jewel für ihn mehr als eine Klientin ist.

Lisa Renee Jones

Tall, Dark and Deadly

Riskante Begierde

Aus dem Amerikanischen von Gerold Hens

PLAYLIST

In My Head – Brantley Gilbert

You Could Be That Girl – Brantley Gilbert

Gone Away – Five Finger Death Punch

Believer – Imagine Dragons

I hate you, I love u – gnash

Make You Miss Me – Sam Hunt

Tequila – Dan + Shay

PROLOG

JEWEL

Die Luft im abendlichen New York City ist kalt und feucht. Die Nebelschwaden geisterhaft. Der Sarg schwarz. Ich stehe neben meinem Vater, und der schrille Klang des Dudelsacks zerrt an meinen ohnehin schon überreizten Nerven. Der Wind fährt durch meine blonden Haare, die ausnahmsweise nicht in einem ordentlichen Zopf im Nacken liegen, und zum Schutz gegen das Unwetter stelle ich den Kragen meines schwarzen Trenchcoats auf, auch wenn es vor der Trauer, die sich mir in Geist und Körper krallt, kein Entkommen gibt. Ich spüre wieder, dass mein Vater neben mir steht, empfinde die Tiefe seines Kummers. Er streckt die Hand nach mir aus und zieht mich an sich, beschützt mich mit seiner kräftigen, 1,80 m großen Gestalt, als hätte er Angst, ich könnte als Nächstes sterben. Nein. Nicht als hätte. Genau das ist es, was er befürchtet, und wie auch nicht? Wir sind umgeben von Männern und Frauen mit Dienstmarken, die alle aus dem Anlass des Todes meines Onkels gekommen sind, seines Bruders und eines der besten Detectives der New Yorker Mordkommission. Es führt nichts daran vorbei, dass auch ich eine solche Dienstmarke trage, als frischgebackene Beamtin und auch noch nach dem Tod meines Onkels strebsame Nutznießerin seiner legendären Fähigkeiten. Das ist eine bittere Pille für meinen Vater, die er an einem Tag wie heute zu schlucken hat, vor allem, da mich einst das Pharmaimperium meines Vaters zu einem inzwischen längst aufgegebenen Medizinstudium inspiriert hatte.

Ich hebe den Blick und scanne die dichte Menge von Uniformierten und Anzugträgern, einige mit gesenktem Kopf, andere haben ihn zum Himmel erhoben, als suchten sie nach Antworten. Viele halten Taschentücher an die Augen. Ein jäher, seltsamer Sog lenkt meine Aufmerksamkeit über den Sarg hinweg nach rechts in die Weite. Ich kneife die Augen zusammen und nehme einen Mann mit Hut und Trenchcoat ins Visier. Er steht gut zwanzig Meter von der Trauergemeinde entfernt, und dennoch ist sein Blick auf uns gerichtet. Er ist zu weit weg, um seine Gesichtszüge zu erkennen, und gewiss bietet die Szenerie mit ihren Fahnen, Trompeten, Dudelsäcken und Uniformen ein Schauspiel, aber all meine Instinkte sagen mir, dass er wegen meines Onkels hier ist. Er könnte ihm zwar auch Respekt erweisen wollen, doch mein Bauchgefühl sagt mir etwas anderes. Vielleicht ist er hier, um den Tod eines Mannes zu feiern, der viele Mörder vor Gericht gebracht hat. Ich mag weder diesen Mann noch den erneuten Schauder, der mir übers Rückgrat fährt, was nichts mit dem Wetter zu tun hat.

Die Trompeten setzen an, Taps zu spielen, und ich hole scharf Luft, weil es sich wie der Anfang vom Ende anfühlt. Der Arm meines Vaters fällt von mir ab, und er ballt die Faust vor seiner Brust. Alle Gedanken an den Mann in der Ferne verblassen. Ich nehme seinen Arm und halte mich an ihm fest, will ihn nicht mehr loslassen. Allzu schnell geht die Melodie in Schüsse über: ein, zwei, drei, vier Salven, und mein Vater und ich halten plötzlich einander fest, halten uns ganz fest, weil ein Mörder, dem mein Onkel auf den Fersen war, beschlossen hatte, sein Leben zu beenden. So wie vor zwei Jahren ein Kleinkrimineller in einem Laden das Leben meiner Mutter beendet hatte. So wie auf dem College ein Monster meine beste Freundin vergewaltigt und ermordet hatte.

Der Rest der Veranstaltung zieht sich ewig hin. Vielleicht sind es nur fünf Minuten, aber es fühlt sich an wie eine Stunde emotionaler Folter. Mir wird eine Fahne gereicht. Ich schüttle Hände, viele, viele Hände. Immer wieder sage ich »Danke«. Endlich, und doch zu früh, ist es vorbei. Diejenigen, die gekommen sind, um Jonathan »Big C« Carpenter die Ehre zu erweisen, zerstreuen sich. Lange stehen mein Vater und ich einfach nur am Sarg. Wir reden nicht, wir weinen.

Erst lange danach, glaube ich, gehen wir zum Auto. Ein einzelner kalter Regentropfen fällt auf meine Nase, aber es folgt kein weiterer. Aus irgendeinem Grund sehne ich mich nach dem nächsten, vielleicht weil, wenn keiner mehr folgt, nichts mehr da ist außer dem Tod.

***

Drei Tage später ...

Es ist Freitagabend nach sieben Uhr. Laut seinem Assistenten hat mein Vater seit der Beerdigung fünfzehn Stunden täglich gearbeitet, ohne einen seiner brillanten, inzwischen berühmten Sprüche gebracht oder gelächelt zu haben. Ich mache mir Sorgen um ihn, aber meine Schicht zieht sich endlos hin, bis ich mich endlich zu seinem Büro aufmachen kann, das in einem schicken Hochhaus im Bankenviertel, das um diese Zeit einer Geisterstadt gleicht, liegt. Ich betrete das Gebäude durch eine Glastür mit der Aufschrift »Carpenter Pharmaceuticals« und finde die Lobby still und leer vor. Ich durchquere die glitzernde Lobby mit ihren glänzenden schwarzen Fußböden und silbernen Stahlakzenten bis zum Securitytisch, wo ich den Wachmann Joe, Mitte sechzig, begrüße, den ich seit meiner Kindheit kenne.

»Ich habe ihm ein paar seiner Lieblingskekse mitgebracht«, sage ich und halte eine Tüte hoch. »Ich möchte ihn überraschen.«

Er deutet auf das Café auf der anderen Seite der Lobby. »Er sitzt hinten in der Ecke. Ist schon seit Stunden dort.«

Der grimmige Gesichtsausdruck passt zu seinem Ton und weckt meine Besorgnis. »Es geht ihm nicht gut«, erwidere ich, es ist eine Feststellung und zugleich eine Frage.

Der Wachmann presst die Lippen zusammen. »Ich kann zwar nur nach meinem Instinkt und den zwanzig Jahren gehen, die ich hier arbeite, aber nein. Es geht ihm nicht gut.«

Instinkt und Beobachtung sind Gold wert, denke ich, wie auch mein Onkel zu sagen pflegte. »Vielen Dank, Joe.«

Ich wende mich ab und brauche nicht lange, um meinen Vater in seiner kleinen Nische des inzwischen menschenleeren Cafés zu finden. Kaum bin ich um die Ecke gebogen, hebt er den Kopf, sein attraktives Gesicht ist eingefallen, und ich könnte schwören, dass sein braunes Haar noch grauer gesprenkelt ist als gestern. Die Fältchen um seine blassblauen Augen sind möglicherweise noch eine Spur tiefer. Er sieht zu, wie ich durch den schmalen Gang komme, seine Miene ist nicht zu deuten. Ihr fehlt die übliche strahlende Freude, die sonst bei meinen Überraschungsbesuchen von ihm ausgeht.

Ich setze mich und deute auf die Tasche. »Ich habe dir die Makronen mitgebracht, die du so magst, von Aaron's Place.«

»Du musst bei der Polizei kündigen. Studier Medizin. Rette Leben auf diese Weise. Du bist fünfundzwanzig. Mit einunddreißig kannst du schon praktizieren.«

»Dad ...«

Er knallt die Hand auf den Tisch; sein Wutausbruch schockiert mich. »Ich meine es ernst. Du musst kündigen.«

»Das ist nicht der richtige Zeitpunkt«, entgegne ich. »Jetzt ist die Zeit für mich gekommen, härter zu kämpfen. Ich muss die Lücke schließen, die es gibt, jetzt, wo ...«

»Mein Bruder und dein Onkel tot ist?«, fragt er schroff.

»Ja. Genau. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich gegen Ungeheuer kämpfe, wie das, das ihn uns genommen hat.«

»Ich habe meine Frau verloren. Ich habe meinen Bruder verloren. Ich kann nicht auch noch meine Tochter verlieren.«

Seine Stimme zittert, seine Stimme zittert nie. Er leitet ein Imperium. Er ist mächtig. Er ist stark. »Ich weiß, dass du trauerst«, sage ich. »Ich trauere auch.«

»Du wirst kündigen. Basta.« Er hebt den Blick über meinen Kopf, und ich drehe mich um und erblicke Nick Rogers, seinen Firmenanwalt.

»Wir haben ein Problem, um das wir uns kümmern müssen«, erklärt mein Vater, als ich mich wieder zu ihm umdrehe. »Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Lass uns morgen Abend zu Hause essen, dann reden wir über deine Zukunft. Ja?«

Ich möchte widersprechen, aber dazu ist jetzt nicht die Zeit. »Ja«, antworte ich und stehe auf, er ebenfalls. »Wir sehen uns ...«

Er zieht mich an sich und flüstert mir ins Ohr: »Danke für die Kekse. Ich hab dich lieb.«

»Ich dich auch«, sage ich, und mir steigen Tränen in die Augen.

Er weicht zurück, auch er hat Tränen in den Augen. Verdammt, das macht mich fertig. Ich wende mich ab und grüße freundlich Nick, bevor ich das Gebäude in Richtung Straße verlasse. Ich mache mich auf den Weg zu meiner acht Blocks entfernten Wohnung, und obwohl die Nacht kühl ist, verzichte ich darauf, einen Mantel über meinem Hosenanzug zu tragen. Mehr denn je will ich jetzt leicht an die Pistole an meinem Gürtel kommen können. In Gedanken lasse ich das Gespräch mit meinem Vater noch einmal ablaufen, vor allem seinen Blick, bei dem es mir selbst in der Erinnerung das Herz zerreißt. Ich biege nach rechts in meine Straße ein, die von Laternen und von Privatwegen gesäumt ist, die zu Betontreppen und Haustüren führen. Ich halte an meiner Wohnung an, die Hand an der Tür, als mich das Gefühl, beobachtet zu werden, innehalten lässt.

Mein Blick hebt sich und wandert die Straße hinunter und nach links, wo ich einen Mann mit Hut und Trenchcoat entdecke. Den Mann vom Friedhof. Ich spüre seine Energie. Offensichtlich ist er hier, um mit mir zu reden, vielleicht über meinen Onkel oder über einen Fall, den mein Onkel bearbeitet hat. Ich gehe in seine Richtung, und er bleibt stehen, scheint auf mich zu warten, doch gerade als ich seine Züge ausmachen könnte, verschwindet er um eine Ecke. Ein jähes Gefühl der Dringlichkeit und des Verlustes überkommt mich, und ich beginne zu rennen.

Ich stürme los und überquere in rasantem Tempo die Straße. An derselbe Ecke angekommen, um die er verschwunden ist, mache ich halt, als eine Straße, die über einen Platz führt, in Sicht kommt, kann aber nirgendwo jemanden entdecken, der dem Mann ähnelt. Eigentlich sehe ich überhaupt niemanden, doch der Fremde kann unmöglich die gesamte Länge der Straße zurückgelegt haben, um zu verschwinden. Er ist hier, versteckt in einem der Eingänge zu den Wohnhäusern. Das Problem ist nur, dass es da auf jeder Straßenseite etwa ein Dutzend Gebäude gibt, mit zehn Bewohnern in jedem, und er mühelos in einem Eingang hätte in Deckung gehen können. Oder er könnte sich an eine Mauer drücken in der Hoffnung, ich würde ihn nicht verfolgen.

Er spielt ein Spiel mit mir, und ich mag keine Spiele. Ich setze mich in Bewegung und überprüfe jedes Gebäude samt Mini-Vorgarten. Ich gehe die ganze Straße ab und dann auf der anderen Seite zurück. Er ist nicht da. Er ist in ein Gebäude gegangen und wahrscheinlich durch die Hintertür wieder hinaus. Mir bleibt schließlich keine andere Wahl, als einzusehen, dass er mich überlistet hat.

Ich weiß nicht, wer er ist. Vielleicht ist er einer der vielen Informanten, die mein Onkel benutzt hat, und der sehen wollte, ob er mir auch trauen kann. Vielleicht ist er das Arschloch, das in ein Restaurant marschiert kam und ihn erschossen hat und das noch nicht gefasst ist. Oder es ist eins der Arschlöcher auf dem Revier, die weibliche Bullen hassen und diesen Mord als gute Gelegenheit betrachten, mich abzuschrecken.

»Kranker Wichser«, murmle ich, »egal, wer du bist.« Doch vorerst lasse ich ihn im Glauben, er habe gewonnen, auch wenn keiner auf meiner Liste mutmaßlicher Täter je gewinnen wird. Ganz besonders der Mörder meines Onkels nicht, den ich zur Strecke bringen werde und der bezahlen wird.

Ich kehre zu meiner Wohnung zurück, öffne das Tor und gehe in den kleinen Vorgarten und dann die Stufen hinauf. Als ich gerade meinen Code in die Konsole am Eingang eingeben will, entdecke ich quer über die Tastatur geklebt einen Zettel, auf dem steht:

Du bist noch nicht bereit.

Stirnrunzelnd nehme ich den Zettel an mich, gebe den Code ein und suche dann die Straße ab, bevor ich das Gebäude betrete. Ich steige zwei Treppen hoch bis zu meiner Etage, die ich mit niemandem teile, und betrete meine Wohnung. Ich schließe ab und bin schon dabei, den Zettel zu zerknüllen und wegzuwerfen, als ich es mir anders überlege. Ich gehe stattdessen durch mein Wohnzimmer zur Küche und schalte das Licht an, bevor ich den Zettel an den Kühlschrank klebe und den Text noch einmal durchlese:

Du bist noch nicht bereit.

Ich studiere die Handschrift und erinnere mich an den Tag, als mir meine Detective-Marke verliehen wurde. Ich war losgerannt, um die Neuigkeit meinem Onkel zu erzählen, den ich in seinem Büro im Keller der Dienststelle hinter Akten antraf, denn, okay, er hatte sich seine private Nische verdient, und die meisten Menschen konnte er nicht leiden. Mich, meinen Vater und seinen Beruf ausgenommen. Ich war durch die Aktenreihen gestürmt und sah ihn mit einer Zigarre im Mund hinter seinem alten Holzschreibtisch sitzen. Urplötzlich bin ich wieder dort und erlebe den Moment erneut.

Ich halte meine glänzende neue Marke hoch. »Ich hab's geschafft.«

Er schaut mich finster an. »Du bist noch nicht bereit, Kleine.«

Seine Worte treffen mich wie ein Schlag gegen die Brust. »Ich bin bereit. Ich habe hart gearbeitet und ...«

»Für die Scheiße, die dieser Job dir zumutet, wirst du nie bereit sein, und in dem Moment, wo du denkst, du bist's, lässt deine Wachsamkeit nach, und weißt du, was dann passiert? Du stirbst. Und Sterben ist ätzend.«

Jäh schrecke ich zurück in die Gegenwart und zu der kalten, harten Erinnerung an seinen Sarg.

»Ja«, flüstere ich, »sterben ist ätzend.« Und genau deshalb, füge ich stumm hinzu, habe ich nicht vor, allzu bald zu sterben. Wozu mein Onkel sagen würde: Kein Mensch hat vor zu sterben, mein kleines Mädchen.

»Und doch sterben sie«, würde ich antworten, wenn er da wäre. »Und deshalb habe ich einen Beruf.«

KAPITEL EINS

JEWEL

Zwei Jahre später ...

Auf dem Weg durch New York City zu meinem täglichen Frühstücksziel sage ich im Geist auf, was seit dem Tod meines Onkels zu meinem Morgenmantra geworden ist: Ich bin nicht bereit. Ich werde immer eine Schwachstelle haben oder zwei oder zehn, die ich kennen und gegen die ich jeden Tag in jedem einzelnen Moment ankämpfen muss. Ich werde meiner nie zu sehr sicher sein.

Ich glaube diese Worte. Ich werde nie aufhören, sie zu glauben oder ständig danach zu streben, mich zu verbessern. Genau deshalb war ich bis gestern spät abends im Karateunterricht, obwohl ich meine Online-Hausaufgaben für einen Kurs in medizinischer Pathologie noch erledigen muss, wenn ich heimkomme. Und trotz der Tatsache, dass ich weiß, dass heute Valentinstag war, denn obwohl es der Tag der Liebe und Romantik ist, gibt es eine feine Linie zwischen Liebe und Hass, weshalb es an dem Tag in der Mordkommission heiß hergeht. Es ist außerdem der letzte Tag, an dem ich meinen Lieblings-Liebesbeweis bekommen kann: die herzförmigen Zuckercookies, die mein Lieblings-Coffeeshop verkauft, mit kleinen Schokotröpfchen drauf.

Beim Café angekommen, öffne ich die Tür und betrete den schnuckligen kleinen Laden mit den Regalen voller Bücher und mit Christbaumkugeln an den Wänden, und stoße auf eine acht Personen lange Schlange, lasse mich jedoch nicht abschrecken. Ich habe meine Portion Koffein und meine Dosis Liebeszuckercookies dringend nötig. Von der morgendlichen Einsatzbesprechung bin ich befreit, denn ich feiere eine frische Festnahme in meinem letzten Fall und muss erst zur Zusammenfassung anwesend sein.

Die Schlange bewegt sich rasch, und ich habe schon die Hälfte zurückgelegt, als Bethany, das süße junge Collegegirl, die Strafrecht studiert, mir von der Theke zuwinkt. »Schon fertig«, ruft sie, hält eine Tasse hoch und zeigt auf die Vitrine mit Essen. »Cookie?«

»Ja, bitte«, antworte ich, und schon beim Gedanken an die Cookies knurrt mir der Magen, aber anscheinend kann ich mich auch nicht erinnern, was ich zu Abend gegessen habe. Ah, doch, ich kann. Eine Kirschrolle, und das heißt, ich muss unbedingt etwas zu Mittag essen, was nichts mit Zucker und Koffein zu tun hat.

Ich rücke zwei Plätze in der Schlange vor, als mein Handy klingelt. Ich grabe es aus meiner Umhängetasche und sehe die Nummer meines Vaters auf dem Display. Stirnrunzelnd gehe ich dran. »Bist du nicht irgendwo auf einem Europatrip?«

»Ich bin heute Morgen mit einem Privatjet zurückgekommen. Ich muss dich sehen.«

Angesichts der Anspannung und Dringlichkeit in seiner Stimme strafft ich meinen Rücken. »Stimmt irgendwas nicht?«

»Lass uns das persönlich besprechen«, übergeht er auch diese Frage.

»Mit anderen Worten«, sage ich, »irgendwas stimmt nicht.«

»Ich bin in meinem Büro. Können wir uns dort treffen?«

»Sofort?«

»Ja«, bestätigt er. »Sofort.«

Mehr als die Betonung auf dem Wort »sofort« brauche ich nicht zu hören. »Ich bin gleich da.« Ich unterbreche die Verbindung; noch sind bis zur Theke drei Personen vor mir. Zu besorgt um meinen Vater, um mich um Cookies und Kaffee zu scheren, trete ich aus der Schlange und gehe zur Theke vor. »Entschuldigen Sie«, sage ich zu dem Mann an der Theke und schaue dann Bethany an. »Ich muss los. Buch's von meinem Konto ab.« Ohne auf Antwort zu warten, drehe ich mich um und gehe in Richtung Tür.

Als ich draußen auf der Straße bin, schaue ich auf die Uhr, um mich zu vergewissern, dass es acht Uhr früh ist; ich habe ansonsten nur noch eins im Sinn: Mein Vater steckt entweder mitten in einer Art juristischem Problem, oder er ist krank. Er ist erst fünfundfünfzig und körperlich in Topform. Das heißt, er braucht meine professionelle Expertise, was nur ein schwacher Trost ist, wenn man bedenkt, dass ich Expertin in Sachen Mord bin.

Da ich vom Büro meines Vaters nur vier Straßen entfernt bin, mache ich mich zu Fuß auf den Weg, und nach kaum zehn Minuten quetsche ich mich in seinem Gebäude in einen vollgepackten Aufzug und zähle jedes Stockwerk mit, an dem wir vorbeikommen. Als die Kabine auf der Firmenetage anhält, steige ich aus und wende mich nach rechts zu den offenen Türen des Foyers.

Kendra, ein Schatz von Empfangsdame, sitzt hinter dem eleganten, eingebauten weißen Schreibtisch, auf dem im selben Grau wie dem des Teppichs quer über die Vorderseite »Carpenter« geschrieben steht. »Er erwartet Sie«, sagt sie, als ihr Telefon klingelt.

»Danke«, erwidere ich stumm, als sie abnimmt, und gehe um die Wand hinter ihr herum in Richtung der Chefbüros. Ich eile einen Korridor entlang und bin bald in einem weiteren Foyer, wo Shelly, die Sekretärin meines Vaters, die vermutlich so grau ist wie er, ihre Haare jedoch blond färbt, hinter einem schweren Mahagonischreibtisch sitzt.

»Hey, Süße«, grüßt sie mich, denn sie ist schon sein gesamtes Berufsleben bei ihm, was bedeutet, dass sie mich schon kannte, bevor ich bei der Polizei nicht mehr ganz so süß wurde. »Er wartet auf dich.«

»Danke«, wiederhole ich, lasse den Sitzbereich links liegen und wende mich nach rechts, wo die Doppeltür jetzt geschlossen ist. Ich öffne einen Flügel und trete ein.

Mein Vater und der Mann, der vor seinem Schreibtisch sitzt, stehen auf. Mein erster Blick fällt auf meinen Vater, und er scheint, sein makelloses Selbst zu sein. Sein blauer Nadelstreifenanzug ist tadellos gebügelt. Sein graubraunes Haar ist dicht und sauber frisiert. Sein Kinn ist glatt rasiert. »Komm rein, mein Schatz«, sagt er. »Ich möchte dir Royce Walker von Walker Security vorstellen.«

Erst jetzt beachte ich den hochgewachsenen, dunklen, gut aussehenden Fremden neben ihm, der ebenfalls tadellos gekleidet ist. Sein Anzug ist grau. Seine Schultern breit. Seine Haare sind so lang, dass sie im Nacken zusammengebunden sind. »Sehr angenehm, Detective Carpenter«, sagt Royce und streckt die Hand aus.

Ich trete zum Besuchersessel ihm gegenüber und ergreife seine Hand zu einem raschen, festen Druck, der damit endet, dass ich die Arme vor mir verschränke. »Was liegt an?«, frage ich; mein Blick geht zwischen beiden hin und her.

»Setzen wir uns«, sagt mein Vater.

Ich würde lieber stehen, doch das Gegenteil von dem zu tun, was man möchte, erfordert die Art von Disziplin, mit der man Kriminelle fängt, und deshalb nehme ich Platz. Sobald ich fest in meinem Sessel sitze, folgen mein Vater und Royce meinem Beispiel. Sie wechseln einen Blick, und als der zu lange dauert, konzentriere ich mich auf meinen Vater. »Was ist los?«

»Ich leite eine Fusion der Firma mit einem Konkurrenten. Die Nerven liegen blank. Es gab viele Einsprüche. Royces Firma übernimmt die Security für das Unternehmen, und aus diesem Grund dachte ich, du solltest ihn kennenlernen. Seine Firma ist hoch angesehen. Sie sind in den letzten drei Jahren praktisch für jede positive Änderung in Sachen Flughafensicherheit verantwortlich.«

»Es ist ein ständiger Kampf, die richtigen Leute zum Zuhören zu bewegen«, erläutert Royce, »und zwar ein Kampf, den wir täglich kämpfen. Außerdem«, fügt er hinzu, »bin ich ehemaliger FBI-Agent, und mein gesamtes Team besteht aus äußerst fähigen, bestens ausgebildeten Individuen. Mein jüngster Bruder war beim ATF und ist mit einer ehemaligen FBI-Agentin verheiratet. Mein mittlerer Bruder war früher beim SEAL-Team Six.«

»Sie rechtfertigen Ihre Anwesenheit vor mir«, sage ich und schaue dann meinen Vater an. »Und du rechtfertigst seine Anwesenheit vor mir, und du rechtfertigst deine Handlungen nie. Übersetzung: Du hast ständig mit Bedrohungen zu tun, aber es gibt eine neue, und die ist anders. Du hast Walker Security für deinen persönlichen Schutz engagiert.«

»Ja«, sagt er. »Das stimmt.«

Die Festigkeit seiner Stimme, die nicht schwankt, hat etwas zu bedeuten. Die Sache ist ernst. »Hast du dich an die Polizei gewandt?«

»Ich hatte das Gefühl, ich sollte mit dir sprechen, bevor ich diesen Anruf mache. Die Bedrohung richtet sich gegen dich, Jewel.«

Ich werde bleich, fasse mich allerdings rasch wieder. Ich erhalte Drohungen. Das gehört zu meinem Job. »Welche Art von Bedrohung?«

»Es gibt eine Reihe von Mitteilungen, die dich als Ziel ins Visier nehmen«, antwortet er.

»Kann ich sie sehen?«

»Sie sind bei meinem Team«, teilt Royce mit. »Ich hatte Ihren Vater oder dieses improvisierte Treffen heute Morgen nicht erwartet, sonst hätte ich sie Ihnen mitgebracht.«

»Eine Erklärung, auf die die Kenntnis der Mitteilungen über eine längere Zeitspanne hinweg hinweist«, bemerke ich. »Wie lange?«

»Vier Tage«, antwortet Royce.

Ich schaue abwechselnd ihn und meinen Vater an. »Auf diese Zeitspanne kommen wir noch zurück. Der allgemeine Ton dieser Mitteilungen ist welcher?«

Mein Vater geht darauf ein. »Ein Beispiel sticht dabei heraus: Sie ist ein Überbleibsel des alten Blocks, deshalb muss sie es sein.«

»Du hast schon früher Briefe bekommen«, entgegne ich. »Inwiefern ist das hier anders?«

»Ich habe nie Briefe bekommen, bei denen du im Mittelpunkt stehst«, stellt mein Vater fest. »Das ist anders.«

»Ich bin Detective. Ich bin mir sicher, dass dieser Spinner das weiß. Lass sie nicht an dich ran.«

»Wir werden das nicht einfach so abtun«, antwortet mein Vater, der stattdessen meine Feststellung abtut. »Royce wird einen Mann für dich abstellen.«

»Er heißt Jacob King«, fügt Royce hinzu. »Er ist einer unserer besten Leute und ...«

»Nein«, erwidere ich in spontaner Abwehr. »Ich brauche keinen Mann, der mich beschattet.« Ich lache freudlos auf. »Glauben Sie mir, ich brauche wirklich überhaupt keinen Mann. Lassen Sie ihn meinen Vater beschützen.«

Mein Vater beugt sich vor und tippt mit einem Finger auf den Schreibtisch. »Du machst das«, befiehlt er. »Du wirst diesen Schutz annehmen.«

Bei seinem Ton presse ich die Lippen aufeinander, was mich zwei Jahre zurückversetzt, als er mich aufforderte, meinen Beruf aufzugeben. Ich hatte damals zwei Wochen gebraucht, um ihn zu beruhigen, aber ich versuche jetzt trotzdem, mit ihm zu argumentieren. »Ich habe einen Beruf. Ich kann nicht den Babysitter für einen Securitymann spielen. Das könnte Menschenleben in Gefahr bringen.

Die Sprechanlage summt. »Jacob ist da«, meldet Shelly.

»Lern ihn erst einmal kennen«, sagt mein Vater.

»Er ist einer unserer besten Leute«, wiederholt Royce. »Er ist schweigsam. Er mischt sich nicht in Gespräche oder Aktivitäten ein, es sei denn, die Lage ist kritisch, und deshalb hatte ich das Gefühl, er würde gut zu Ihnen passen.«

»Ich bin Polizistin. Ich bin von Polizisten und Angehörigen der Strafverfolgungsbehörden umgeben. Ich bin in Sicherheit.«

»Du bist umgeben von Leuten, die einen Job zu erledigen haben, der nicht darin besteht, dich zu beschützen«, sagt mein Vater.

»Tatsächlich«, widerspreche ich, »beschützen wir uns alle gegenseitig.«

»Lern ihn einfach kennen«, drängt mein Vater, sein Ton und seine Körpersprache sind herrisch, seine Angst ist greifbar für mich. »Was kann es schaden, wenn du ihn kennenlernst?«

»Na schön«, gebe ich nach, weil ich sicher bin, dass er keine Ruhe geben wird, egal wie unvernünftig seine Forderung auch ist. »Ich lerne ihn kennen.«

Mein Vater verliert keine Zeit, den Knopf zu drücken. »Schicken Sie ihn rein«, befiehlt er und steht zusammen mit mir und Royce auf.

»Klär das mit ihm«, beschwört mich mein Vater. »Tu es für mich. Bitte.«

Die tiefe Wunde in seiner Stimme und der verzweifelte Blick in seinen Augen, den ich seit dem Tod meines Onkels nicht mehr gesehen habe, dringen mir ins Mark. »Na schön. Ich kläre das mit ihm.«

»Er kann Sie beschatten«, schlägt Royce vor. »Sie werden nie merken, dass er da ist.«

Ich wirble zu ihm herum. »Natürlich werde ich merken, dass er da ist. Und das wird mich von meiner Arbeit ablenken.«

»Sie werden nicht merken, dass er da ist«, wiederholt Royce, als sich hinter mir die Tür öffnet.

»Ich weiß, dass er da ist«, beharre ich, drehe mich um und sehe mich einer Version von GI Joe mit militärisch geschnittenem braunem Haar gegenüber. Außerdem weist er eine Fülle an kräftigen Muskeln auf, die nicht zu übersehen sind, angesichts des hautengen schwarzen T-Shirts und der Jeans, die jeden verdammten Zentimeter eng umschließen. Nicht merken, dass er mich beschattet? Im Ernst? Wie kann eine Frau nicht bemerken, dass dieser Mann sie beschattet?

Er hebt die Hände und zeigt mir den Kaffee und die Tüte, die er dabeihat. »Weißer Mokka und Zuckercookies. Sie haben in dem Coffeeshop Ihre Bestellung liegen lassen.«

Schlagartig wird mir etwas bewusst, und verärgert drehe ich mich langsam zu Royce um. »Sie haben mich heute Morgen von ihm verfolgen lassen?«

»Die letzten vier Tage über«, erklärt mein Vater. »Ich wollte dir nichts davon am Telefon sagen und bin zurückgeflogen, sobald ich gestern Abend in Europa eine Pause hatte, zu der direkt noch eine weitere Drohung kam.«

Mit offenem Mund schaue ich meinen Vater an. »Vier Tage?«

»Ja«, bestätigt er. »Weil ich dich liebe. Und ich brauche dich. Tu's für mich.«

Mein Handy summt, und ich hole es aus meiner Tasche. Eine SMS von meinem Boss, der mich zu sich bestellt. Ich stecke das Handy wieder in die Tasche. »Ich muss los.«

»Und du tust das für mich?«, fragt mein Vater.

Er ist nur selten unvernünftig, aber wenn er es ist, geht es meistens um mich und meine Sicherheit. Der Verlust von Menschen, die er liebt, hat ihn am Boden zerstört, und das verstehe ich. Ich bin es auch. Überall in meinem Haus hängen Fotos von toten Menschen. Ich schenke ihm also seinen Seelenfrieden. »Ich kläre das mit Jacob ab«, antworte ich, lasse jedoch keinen Raum für weitere Fragen oder Erklärungen. Ich mache kehrt und gehe direkt auf Jacob zu, ohne anzuhalten. Er versteht die Aufforderung, Platz zu machen, und tut es einfach. Er tritt einen Schritt zur Seite und, verflucht, er riecht viel besser, als mir recht ist. Wieso fällt mir überhaupt auf, wie er riecht?

Ich warte nicht auf ihn. Frustriert mache ich mich auf den Weg durchs Hauptfoyer zu den Aufzügen. Ich spüre, wie er mir im Nacken sitzt, ganz das Macho-Alphamännchen, aber schließlich bin ich diesen Typ gewöhnt. Mr. Denkt-er-kann-die-Welt-Retten, besser als jeder andere und dabei auch noch besser aussehen als die meisten.

Ich drücke den Rufknopf des Aufzugs, und die Türen gehen auf. Ohne Zeit zu verschwenden, betrete ich die Kabine, und als Jacob, wie zu erwarten, einsteigt, drücke ich den Knopf zum Foyer. Er kann es schließlich nicht. Er hat ja die Hände voll mit meinem Kaffee und den Cookies, die er mitgenommen hat, als ich den Coffeeshop verlassen habe. Und ich habe ihn nicht bemerkt. Der Gedanke brennt in mir. Sobald wir zu zweit eingeschlossen sind, schauen wir einander an. Wenn er erwartet, dass ich auf die andere Seite der kleinen Kabine zurückweiche, hat er sich geirrt. Ich trete auf ihn zu. »Sie haben eine Polizistin verfolgt?«, frage ich scharf.

»Ja«, antwortet er mit harter, undurchdringlicher Miene, ohne Entschuldigung oder Erklärung.

»Das ist auf etwa zehn Arten, die ich notfalls aufzählen könnte, illegal, angefangen mit Stalking. Wenn Sie das noch mal machen, lasse ich Sie festnehmen.«

»Ich schätze, das heißt, dass Sie nicht vorhaben, das Versprechen zu halten, das Sie Ihrem Vater da drin gegeben haben?«

Versprechen.

Für dieses Wort würde ich ihm am liebsten eine reinhauen.

»Ich sagte, ich kläre das mit Ihnen ab, und das tu ich. Sie haben einen Freifahrtschein. Sagen Sie, Sie sind an mir dran, und dann gehen Sie ins Sportstudio und pumpen Ihre bereits aufgepumpten Muskeln noch ein bisschen weiter auf. Oder gehen Sie ins Kino. Aber tun Sie's ohne mich.« Der Aufzug hält, und ich trete von ihm zurück, als mehrere Personen zusteigen. Er lässt mich allerdings nicht weg. Er rückt in meine Richtung, und ehe ich mich versehe, presst sich seine Schulter gegen meine. Verdammt, ich bin mir der Gegenwart dieses Mannes seltsamerweise intensiv bewusst. Okay, nicht seltsamerweise. Er ist atemberaubend und groß, und er hat es hingekriegt, dass dieses Mannsbild mich verfolgt hat, ohne dass ich ihn gesehen habe. In meinem Kopf höre ich die Stimme meines Onkels: Du bist noch nicht bereit, Kleine.

Verflucht, ich bin ja so was von nicht bereit.

Dann gehen die Türen auf. Ich trete hinaus und lasse ihn zurück, nur dass er mir immer noch an den Fersen klebt. Als ich auf halbem Weg durchs Foyer bin, drehe ich mich um, und er steht direkt hinter mir. »Hören Sie auf, mir zu folgen.«

»Ich war bei den Green Berets.«

»Und?

»Und ich bin nicht das, was ein Polizist von mir erwartet. Ich könnte Sie so ficken, dass sie um mehr betteln und danach darum betteln, dass ich Sie umbringe. So gut sind wir.«

»War das gerade tatsächlich Ihr Ernst?«, will ich wissen.

»Ich habe Ihre Aufmerksamkeit«, stellt er fest. »Und das wollte ich, um etwas klarzustellen. Ich bin nicht das, was Sie gewöhnlich kennen. Deshalb haben Sie auch nicht bemerkt, dass ich Ihnen gefolgt bin. Und wir wissen beide, dass das der Grund ist, weshalb Sie jetzt so sauer sind.«

Er ist arrogant. Und was noch schlimmer ist. Er hat recht. Und genau das stört mich. Und jetzt bin ich wirklich wütend auf ihn oder auf mich. Oder auf uns beide. Ich nehme ihm den Kaffee und die Tüte ab, und als unsere Hände sich berühren, schießt es mir heiß durch den Arm. Ich bin eindeutig sauer auf ihn.

»Wenn ich eine andere Frau wäre«, sage ich, »bekäme ich von Ihrem arrogant guten Aussehen, zusammen mit dem Kaffee und den Cookies, vielleicht ein feuchtes Höschen. Aber ich bin nicht irgendeine Frau. Ich bin nicht das, was Sie gewöhnlich kennen. Auf Wiedersehen, Jacob ›Green Beret‹ King.«

Ich mache kehrt und gehe. Ein paar Schritte nach meinem Abgang, weiß ich, dass er mir nicht auf den Fersen ist, aber das hat nichts zu bedeuten. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass ich Jacob King nicht zum letzten Mal gesehen habe.

KAPITEL ZWEI

JEWEL

Ich betrete den U-Bahn-Wagen, ohne dass mein neuer Ritter in strahlender Rüstung irgendwo in Sicht wäre, aber das heißt nichts. Er ist mir vier Tage lang gefolgt, ohne dass ich ihn bemerkt habe. Der Mann ist atemberaubend und groß wie ein Baum, und ich habe ihn nie bemerkt. Ich bin stinksauer auf ihn deshalb. Nein. Nein. Es macht es einem einfach, wütend auf ihn zu sein. Daher war das auch meine erste Reaktion.

Mein Zorn gilt mir. Ich meine, der Mann hat mir Cookies und Kaffee mitgebracht. Ich bin nur wütend, dass ich nicht bemerkt habe, dass er mir folgt. Und dabei ist mir immer bewusst, was um mich herum passiert. Ich bin nicht so dumm, es anders zu halten, was bedeutet, dass dieses gut aussehende, arrogante Arschloch von Mann einfach nur verflucht gut ist.

Was bedeutet, dass ich nicht so verflucht gut bin.

Eine Perspektive, über die ich nachdenke, als der Zug sich in Bewegung setzt und ich meine Cookietüte in meine Tasche stecke, denn jeder, der in dieser Bazillenschleuder von U-Bahn etwas isst, spielt mit seinem Leben. Ich bin vielleicht dumm genug, einen Green Beret zu übersehen, aber so dumm bin ich nun auch wieder nicht.

Doch die Cookies sind gut. Man läuft oder rennt ein bisschen zusätzlich, und der Schaden ist behoben. Mit dem falschen Mann ist das etwas anderes. Er hängt einem auf der Pelle. Seinetwegen fühlt man sich unangenehm und unbehaglich, auch wenn man versucht, so zu tun, als fühle man sich nicht unangenehm und unbehaglich, denn es ist einem anzusehen. Es ist einem immer anzusehen, und deshalb gerät man ja an die bösen Jungs. Bei Jacob King fühle ich mich nicht unangenehm und unbehaglich. Aber er hat meine Aufmerksamkeit. Was würde passieren, wenn ich es mit einem Verbrecher zu tun bekäme, der früher bei den Green Berets war? Ich würde verlieren, und ich darf nicht verlieren. Ich kämpfe für diejenigen, die nicht mehr für sich selbst kämpfen können. Ich kämpfe für die, die sie lieben.

An der Tür zur Dienststelle angekommen, werfe ich meinen inzwischen leeren Kaffeebecher in den Müll und gehe durch die obligatorische Sicherheitsschleuse, bevor ich mehrere Treppen erklimme, die ich hätte vermeiden können, hätte ich den Aufzug genommen. Ich habe vor, meine Cookies zu genießen. Daher muss ich meinen Lauf jetzt gleich absolvieren. Rasch bin ich auf der zweiten Etage, wo sich das Großraumbüro der Detectives befindet, und gehe zu meinem Schreibtisch, einem von etwa einem Dutzend in dem offenen Bereich. Rund um mich herum geht es natürlich lebhaft zu wie immer. DJ, einer der jüngeren Detectives, vernimmt gerade eine weinende hübsche Blondine. Kasey, ein an Alter und Erfahrung reiferer Beamter als DJ, telefoniert und macht mit dem Mund Kussbewegungen in meine Richtung, als ich vorbeikomme. Ich zeige ihm den Mittelfinger, denn ich habe gelernt, das Bestehen meiner Mutter auf guten Umgangsformen nicht zu beachten und die Sprache der Polizisten zu sprechen.

Ich setze meinen Weg durch die Reihe von Schreibtischen fort, und Dennis Wylie, den die meisten von uns für nicht ganz richtig im Kopf halten, ruft mir nach: »Ich liebe dich, Little C.«

Mir gefällt dieser Spitzname. Little C erinnert mich und meine Kollegen daran, dass ich die Nichte von Big C bin. »Ich liebe dich auch, Little D«, mache ich mich über seine Manneszierde lustig, was mir Gelächter und eine rüde Bemerkung von Dennis einbringt.

Mit einem Lächeln auf den Lippen, das ich mir einfach nicht verkneifen kann, setze ich mich an meinen Schreibtisch gegenüber von David Rodriguez, der mit sechsunddreißig ein erfahrener Detective und, obwohl er scharf aussieht, Single ist. Allen gegenüber ist er ein Arschloch, außer bei mir. Und dazu habe ich bei ihm nur dreieinhalb meiner vier Jahre gebraucht. »Ich hab dir einen Schokodonut aufgehoben«, sagt er und zeigt auf besagten Donut auf seinem Schreibtisch. »Ich dachte, das könnte dich davon abhalten, heute die Zicke zu spielen.«

Ich nehme den Donut und beiße hinein. »Tut mir leid, mir ist immer noch nach Zicke sein heute.« Ich greife nach dem Stapel Liebesbriefchen, die mir die Jungs jedes Jahr schreiben, die meisten davon anzüglich. Sie halten das für witzig.

Ich nehme ein gefaltetes rotes Herz und lese:

Rosen sind rot, Veilchen sind blau, mein Schießprügel ist größer als dein Schießprügel, Little C.

Ich verziehe den Mund und werfe es in den Papierkorb. »Voll erwachsen, Jungs«, brumme ich, als mein Blick auf den großen roten Umschlag fällt, über dessen Vorderseite Jewel quer geschrieben steht.

Niemand nennt mich hier Jewel, wer auch immer sich abheben wollte, es ist ihm gelungen. Neugierig greife ich danach, esse meinen Donut auf, und ziehe eine Karte mit einem einfachen Herzen auf der Vorderseite heraus. Ich klappe sie auf und lese: Endlich sind wir an der Reihe.

Der Satz wirkt irgendwie gruselig, doch bei der Meute hier will das nichts heißen; trotzdem ist daran irgendetwas, das eine unbehagliche Saite in mir anschlägt. Ich drehe die Karte um, betrachte mir das handschriftliche »Jewel« darauf und vergewissere mich, dass sich nirgendwo auf dem Papier eine Adresse befindet. Das heißt, dass es sich ganz sicher um eine hausinterne Sendung handelt. Und die hübschen handgeschriebenen Druckbuchstaben kommen mir auch bekannt vor, ich kann sie nur nicht zuordnen. »Wer hat die geschrieben«, rufe ich und halte die Karte hoch.

»Carpenter!«

Auf diesen Ruf meines Bosses, Norman Ross, hin, lege ich die Karte nieder und stehe auf. Ich bin schon auf dem Weg, als Rodriguez schreit: »Und damit eins klar ist, Little C. Du siehst auch immer noch aus wie 'ne Zicke.«

Ohne mich auch nur umzudrehen, zeige ich ihm rückwärts den Mittelfinger und komme in Sicht des Eckbüros, in dessen Tür, in frisch gestärktem Anzug und mit einer grauen Strähne zu beiden Seiten seiner dunklen Haare, Lieutenant Ross steht. »Wird verdammt Zeit, dass du auftauchst«, knurrt er, nur um des Knurrens willen, da ich nicht nach einem festen Dienstplan arbeite. Er ist knurrig wie mein Onkel, aber das passt ja auch. Sie waren die besten Freunde, hatten am selben Tag Geburtstag und waren eine Woche vor dem Tod meines Onkels einundfünfzig geworden.

Mein Chef verschwindet in seinem Büro und erwartet offensichtlich, dass ich ihm folge. Als ich durch die Tür komme, hat er seinen Schreibtisch umrundet und steht mit einem Schlüssel, der an zwei Fingern baumelt, dahinter. »Was ist das?«, frage ich. Ich lasse die Tür offen stehen, denn seine Tür schließt man nicht, es sei denn, er befiehlt einem, seine Tür zu schließen.

»Deine Belohnung für deinen vierzigsten abgeschlossenen Fall«, antwortet er. »Der Schlüssel zum alten Büro von Big C, und du darfst dir von jetzt an die ungeklärten Fälle aussuchen, in die du dich verbeißen willst.«

Mein Herz macht einen Satz in meiner Brust. »Sie überlassen mir sein Büro und die ungeklärten Fälle?«

»Du bleibst auf dem Dienstplan«, sagt er. »Du bearbeitest aktuelle Fälle, aber wenn du die ungeklärten Fälle einschieben kannst, bringe ich dir das gleiche Vertrauen entgegen, das ich deinem Onkel entgegengebracht habe, und ich weiß, dass das eine dem anderen nicht in die Quere kommen wird.« Ich lange nach dem Schlüssel, doch er schließt die Hand darum. »Mach mich nicht zum Idioten.«

»Das tu ich nicht. Die aktuellen Fälle haben natürlich immer Vorrang.«

»Dein Onkel war ein guter Detective. Ein bärbeißiger alter Mann, aber der Beste der Besten. Er hätte meinen Job zehn Jahre haben können, bevor ich meinen Job bekam. Er hat ihn nicht genommen. Und weißt du, wieso?«

»Nein. Er hat's mir nie gesagt.«

»Weil er nichts mit kleinen Grünschnäbeln wie dir zu tun haben wollte, außer mit dir.«

Ich muss lachen. »Manchmal hat er auch nichts mit mir zu tun haben wollen.«

»Ich auch nicht«, erwidert Ross. »Aber ich tu's für ihn.«

Er mustert mich einen Moment lang und öffnet dann die Hand, um mich den Schlüssel nehmen zu lassen. »Na los. Mach ihn und mich stolz.«

»Das mache ich«, sage ich, den Schlüssel umklammernd, und bin wie der Blitz aus seinem und auf dem Weg durch das Großraumbüro. Ich mache nicht an meinem Schreibtisch halt, mein Zeug werde ich später abholen. Auf Zurufe antworte ich ebenfalls nicht. In null Komma nichts bin ich bei der schmalen Treppe, die in den Keller führt. Ich steige vier gewundene Absätze hinab und betrete den fensterlosen Keller, den manche ein kaltes, schäbiges Höllenloch nennen würden und den ich Erfolg nenne. Ich eile durch den Korridor zu der Stahltür, öffne sie und betrete einen riesigen, mit Aktenregalen gefüllten Raum. Ganz vorne steht ein Schreibtisch. Hinter diesem sitzt Becca, eine schwarze Mittfünfzigerin, die trotz ihrer streng zurückfrisierten Haare und ihrem harten Gesichtsausdruck toller aussieht als die meisten Zwanzigjährigen.

Ich zeige ihr den Schlüssel. »Ich bin jetzt bei Ihnen.«

»Hab ich gehört«, erwidert sie trocken. »Mach keinen Lärm. Komm mir nicht in die Quere.«

Auch sie hat eine ruppige Art und kann selbst die härtesten Männer mit ein paar wenigen Worten zur Schnecke machen. Ich liebe sie, und deshalb werfe ich ihr einen scharfen Blick zu und sage: »Kommen Sie mir nicht in die Quere.«

Wir prusten beide los, denn wir beide sind in diesem viel zu männlichen Laden hier die miesen Zicken, und ich gehe an ihrem Schreibtisch vorbei. Als ich dann zwischen zwei langen, hohen Aktenregalen stehe, fahre ich mit dem Finger über die Ordner, die eine Geschichte des Verbrechens und der Strafverfolgung repräsentieren, die so tief und weit ist, dass selbst ich ihre Bedeutung nicht ganz erfassen kann. Aber ich habe Respekt vor der Geschichte und den Antworten, die in einer Geschichte zu finden sind, die dazu neigt, sich zu wiederholen, auch wenn die Namen, Umstände und Zeiten sich ändern. Am Ende der Reihe biege ich scharf nach rechts ab und bleibe vor der einzigen Tür im Raum stehen. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss und öffne sie.

Als ich eintrete, kitzelt der Staub in meiner Nase, aber auch der Hauch von Sandelholz, der mich an meinen Onkel erinnert. Ich knipse das Licht an und sehe vor mir den alten stählernen Schreibtisch und hier und da Stapel von Kisten. Ich schließe mich ein und spüre ein Kribbeln in der Brust und in den Augen. Gott, er fehlt mir so, und ich muss an die Beerdigung und das Knallen der Gewehrschüsse zurückdenken, was mich daran erinnert, dass die Maßnahmen meines Vaters von Angst diktiert sind. Einer Angst, die ich nicht völlig abtun kann. Sie gehört dazu, wenn man jemanden mit einer Dienstmarke liebt.

Ich gehe um den Tisch herum, setze mich und streife den Träger meiner Tasche über den Kopf und stelle sie auf den Tisch. In diesem Augenblick klingelt in der Tasche mein Handy. Ich klaube es heraus und registriere die fremde Nummer, die ich als Detective nie ignorieren darf. Ich drücke die Antworttaste. »Detective Carpenter.«

»Sie haben die Cookies nicht gegessen.«

»Na, wenn das nicht Mr. Green Beret höchstpersönlich ist«, sage ich beim Klang von Jacobs Stimme. »Ich hoffe, es ist interessant, zuzusehen, wie ich mein Essen ignoriere. Und wieso können Sie mich anrufen? Ich habe Ihnen meine Nummer nicht gegeben.«

»Ich habe meine Quellen.«

»Sie haben meinen Vater gefragt.«

»Wenn ich das getan hätte, hätte er erfahren, dass Sie versucht haben, mich abzulehnen.«

»Versucht?«

»Versuchen Sie's immer noch?«

»Ich hab's schon getan. Dass Sie meine Ablehnung leugnen, macht sie nicht ungeschehen. Und woher wissen Sie, dass ich die Cookies nicht gegessen habe? Sie haben ja nicht mit mir in der U-Bahn gesessen.«

»Ich wusste es nicht, bis Sie's mir eben bestätigt haben, aber das war nicht schwer zu erraten, denn nur dumme Menschen essen in der U-Bahn. Und wir wissen beide, dass Sie nicht dumm sind. Und deshalb weiß ich auch, dass Sie nachgeben und mich meiner Fähigkeiten wegen akzeptieren werden.«

»Sie sind ja ganz schön von sich überzeugt.«

»Ich habe keine andere Wahl«, erwidert er. »Der Moment, in dem ich an mir zweifle, ist der Moment, in dem jemand anderes während meiner Wache stirbt.«

»Der Moment, in dem Sie sich überschätzen, ist der Moment, in dem Sie Ihren Gegner unterschätzen. Und dann sterben Sie und/oder jemand anderes.«

»Ihnen zufolge überschätze ich mich bereits, und bis jetzt bin ich noch nicht tot. Und ich habe auch nicht vor zu sterben oder jemanden, der unter meinem Schutz steht, sterben zu lassen.«

»Ich stehe nicht unter Ihrem Schutz. Machen Sie mal Urlaub.«

»Das geht nicht. Wenn Ihnen während meiner Wache etwas zustoßen würde, müsste ich damit leben. Und ich musste mir schon eine Menge üblen Scheiß anschauen und damit leben. Dass Sie verletzt werden, wird nicht auf dieser Liste stehen.«

»Es geht um ein paar Zettel von einem Gegner, der versucht, meinem Vater in seine Fusion reinzupfuschen«, erwidere ich. »Ich bin Detective. Sie müssen doch sehen, wie verrückt es ist, zu denken, dass ich deswegen beschützt werden müsste.« Ich runzle die Stirn. »Es sei denn, es geht um mehr bei der Sache, als ich weiß.«

»Nicht, dass ich derzeit wüsste, aber wenn sich das ändert, gebe ich Ihnen sofort Bescheid.«

»Damit wären wir wieder bei meinem Standpunkt. Walker Security in dieser Sache einzuschalten, ist eine Überreaktion aufseiten meines Vaters. Wenn Sie mich verfolgen ...«

»Legen Sie mir Handschellen an?«

»Lag da in dieser Frage etwa ein sexueller Unterton, Sergeant?«

»Major«, korrigiert er mich. »Und nein, Ma'am, ich bin stets völlig professionell. Ich lasse Sie lediglich wissen, dass ich dort hingehe, wohin Sie mich führen.«

Gegen meinen Willen muss ich lächeln. »Wenn das mal so einfach wäre.«

»Einfacher, als Sie vielleicht denken.«

»Einfacher, als Sie vielleicht denken«, entgegne ich. »Denn ich habe noch nie einem Mann Handschellen angelegt, den ich nicht zuvor angeschossen habe. Sie sind gewarnt.«

»Hört sich gefährlich an. Aber wenn ich so schnell Angst bekommen würde, hätte man mich nicht dazu abgestellt, Sie zu beschützen. Hören Sie, Jewel ...«

»Detective.«

»Jewel«, sagt er mit fester Stimme. »Denn ich spreche mit dem Teil von Ihnen, der im Augenblick nicht kugelsicher ist. Menschen wie uns zu lieben, ist nicht leicht. Ich weiß, dass Sie das wissen.«

»Natürlich weiß ich das.«

»Ihr Vater liebt Sie.«

»Auch das weiß ich.«

»Dann wissen Sie, dass es an ihm liegt, dass ich Sie jetzt habe, und, was wichtiger ist, dass Sie mich haben. Und auch wenn es trotzdem keine ideale Situation ist, bleibe ich außer Sicht, es sei denn, die Lage macht das unmöglich. Sie werden nicht wissen, dass ich da bin, außer Sie brauchen mich.«

Und mit dieser grundfalschen Feststellung legt er tatsächlich auf, doch ich rufe nicht zurück, um auf das Offensichtliche hinzuweisen, nämlich dass er falsch liegt. Nachdem ich Jacob King kennengelernt habe, werde ich wissen, dass er da ist, selbst wenn ich ihn nicht sehe.

KAPITEL DREI

JEWEL

Mein Handy summt, und ich schaue mir die Nachricht an und lese:

Rufen Sie mich an, wenn Sie mich brauchen – Jacob.

Na toll. Ich stecke nun offiziell in der festesten Beziehung meines Lebens als Erwachsene mit einem scharfen Ex-Green-Beret, den ich gerade erst kennengelernt habe und vermutlich nicht mag. Ich nehme mein Handy und rufe Kendra an. »Wie bald wird die Fusion über die Bühne gehen?«, frage ich, nachdem wir uns begrüßt haben.

»In höchstens zwei Monaten, wenn wir alle Glück haben.«

Ihr Telefon klingelt. »Ich muss das annehmen, aber hatten Sie mit Ihrem Vater sprechen wollen?«

Ich könnte mit meinem Vater sprechen und darauf bestehen, dass er Walker Security feuert, aber welchen Sinn hätte das? Jacob hatte recht. Jemanden wie uns zu lieben, ist nicht leicht, und wenn mein Vater das im Augenblick braucht, dann braucht er es. »Ich rufe ihn später an«, antworte ich. »Nehmen Sie Ihr Gespräch an.«

Wir legen auf, und ich schicke mich ins Unvermeidliche. Jacob King ist hier und bleibt hier, zumindest einen Monat lang oder zwei. Glücklicherweise, und unglücklicherweise, habe ich jeden Tag meines Lebens mit penetranten Männern mit aufgeblähtem Ego zu tun. Ich weiß vielleicht nicht, wie er es geschafft hat, unter meinem Radar zu bleiben, als er mir gefolgt ist, noch nicht, auch wenn ich es rauskriegen werde, bevor das hier vorbei ist, aber ich weiß, wie man Grenzen setzt. Und das werde ich.

Ich öffne die oberste Schulblade meines Onkels, und die Erkenntnis, dass sie jetzt mir gehört, trifft mich wie ein Schlag. Ich übergehe das Gefühl, dass meinen Onkel das entsetzen würde, und fange an, nach einem ungelösten Fall zu graben, der meine Aufmerksamkeit verdient. Auf eine Schublade folgt eine andere, und schließlich hocke ich auf dem Fußboden und wühle in Kisten, finde jedoch nichts, was mich wirklich packt.

Ich überspringe das Mittagessen und arbeite weiter, bis ich mich auf den Weg ins Büro des Bezirksstaatsanwalts mache, um die kürzliche Festnahme eines Mannes zu besprechen, der seine schwangere Frau umgebracht hat und wirklich in der Hölle schmoren sollte. Mit knurrendem Magen klaube ich die Tüte mit meinen Cookies aus der Tasche und stelle fest, dass sie drei Cookies enthält, nicht nur eins. Das gefällt mir. Jacob mag vielleicht ein Single und ebenso schwer zu lieben sein wie ich, aber er weiß, wie man sich mit einer Frau versöhnt. Ich beiße ein Stück von meiner zuckrigen Köstlichkeit ab, und wie immer erfüllen mich Erinnerungen an die Cookies, die meine Mutter gebacken hat, und mit diesen Erinnerungen auch die Motivation, meine Arbeit zu machen, und zwar gut zu machen.

Das führt mich zu Jacob zurück und zu den Grenzen, die ich setzen muss. Es gefällt mir nicht, wie er mich heute Morgen vorgeführt hat, was für mich ein Merkmal von Angeberei ist. Angeberei könnte ihn ins Zentrum meiner Arbeit versetzen, was die Unparteilichkeit meiner Ermittlungen gefährden könnte, und das ist nicht hinnehmbar. Nicht nur, dass er die richtigen Knöpfe bei mir gedrückt hat. Ich muss diesen Mann verstehen, bevor ich mich damit einverstanden erkläre, dass er mich bis zu zwei Monate lang beschattet.

Ich hole mein MacBook aus der Tasche und rufe Walker Security auf, auf deren Site nichts über Jacob zu finden ist. Nur jede Menge beeindruckender Informationen über deren Dienstleistungen, darunter ein Vertrag mit der örtlichen Polizeibehörde. Da dort nicht steht, zu welchem Zweck, kann ich nicht davon ausgehen, dass sie die Unantastbarkeit meiner Ermittlungen respektieren, es ist jedoch ein kleiner Vertrauensbeweis.

Ich versuche es mit einer anderen Taktik und ziehe die Tastatur zu mir heran, die mit dem Monstercomputer verbunden ist, der vor mir steht, und durchsuche die Datenbank nach Jacob King. Er ist nicht in der Verbrecher-Datenbank. Natürlich nicht. Das war mir klar, aber dass ich das überprüfe, ist reine Routine. Nach ein paar Anrufen weiß ich, dass er tatsächlich Major, fünfunddreißig und hoch dekoriert ist, doch der größte Teil seiner Akte ist streng geheim. Ich werde nicht viel über diesen Mann erfahren, was ich nicht von ihm höre. Aber vielleicht kann ich etwas über Männer wie ihn erfahren. Ich rufe die Dateien der ungeklärten Fälle auf, tippe »Green Beret« ein und lande einen Treffer. Ich greife zu Stift und Papier und notiere die Fallnummer. Ein paar Minuten später habe ich diese Akte in der Hand und bin wie gebannt. Jesse Marks hat seine Familie umgebracht und ist dann verschwunden.

Der Wecker meines Handys klingelt, und ich schließe die Akte, stecke sie in meine Tasche und greife mir einen weiteren Stapel Akten vom Schreibtisch meines Onkels – nein. Von meinem Schreibtisch. Ich verlasse das Archiv, winke meiner neuen Mitbewohnerin zu, und wenn ich auch normalerweise nach oben ginge, lächle ich und überlege es mir anders. Wollen mal sehen, wie gut mein neuer Green-Beret-Schatten wirklich ist, wenn er einen richtigen Gegner hat. Wenn er gut ist, wird er meinen nächsten Schritt voraussehen. Ich gehe in die Garage und durch die Reihen der Autos zum Ausgang zur Straße hinaus. Ich mache mich auf zu dem acht Straßen weiten Weg, und nach drei Blocks spüre ich ihn. Wirklich. Ich spüre Jacob in der Nähe. Ich muss wissen, wie er das macht. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und wähle seine Nummer.

»Wissen Sie, wo ich gerade bin?«

»Ja.«

»Sagen Sie's mir«, dränge ich ihn.

»Ecke Fünfte und Broadway.«

»Woher wissen Sie das?«, frage ich.

»Es gehört zu meinem Job, es zu wissen«, antwortet er. »Aber schließlich wissen wir beide, dass Sie den Hinterausgang nehmen würden. Wir wissen beide, dass Sie mich testen würden.«

Weder bestätige noch leugne ich diese Behauptung. »Was, wenn ich durch den Haupt- oder Seiteneingang gegangen wäre?«

»Dann hätte ich es gewusst«, antwortet er, ohne zu zögern.

»Wie konnten Sie alle Türen beobachten?«

»Kameras.«

Mit einem Mal frage ich mich, wie viele Leute mich beobachten. Leute, die ich nicht kenne, die meine Ermittlungsarbeit verfolgen. Ich darf das nicht zulassen, ohne zu meinem Boss zu gehen, und ich werde mich wegen so etwas Lächerlichem nicht zur Idiotin machen. Es ist an der Zeit, ein paar Regeln aufzustellen. Ich beende das Gespräch und gehe auf die gewaltige Kirche rechts von mir zu, die die Touristen anzieht und nun auch mich. Ich steige die Stufen hinauf und drehe mich dann um, um die Straße abzusuchen, muss aber nicht lange suchen. Auf den Stufen erscheint Jacob in einer dünnen, schwarzen Lederjacke und kommt, ganz scharfer, gefährlicher Typ, mit einem lässigen Schlendergang auf mich zu. Professionelle Observierung, sage ich mir.

Er bleibt eine Stufe unterhalb von mir stehen, und ich muss immer noch hochschauen, um ihm in die stahlgrauen, intelligenten Augen zu blicken. »Wie viele von Ihnen folgen mir eigentlich?«, frage ich.

»Wir haben ein rotierendes Team.«