14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

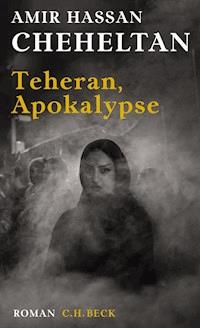

Im Juli 1924 besucht das amerikanische Ehepaar Robert und Katherine Imbrie Teheran, ohne jede Vorkenntnisse, der Mann will Fotos bei einer schiitischen Massenzeremonie machen, außerdem einen Hund retten und kommt bei der anschließenden Rangelei ums Leben. 1953 gelingt es der CIA und dem britischen Geheimdienst, ein subversives Netz unter den Gegnern des demokratisch gewählten persischen Premiers Mossadegh zu knüpfen, und die legitime Regierung wird gestürzt. Es folgen die Schreckensherrschaft des Schahs und anschließend die der Ayatollahs. 1978 kommt ein Großneffe Robert Imbries nach Teheran, um dem gewaltsamen Tod seines Onkels nachzugehen, er hat eine Affäre mit der Iranerin Minâ, beide kommen bei einem Anschlag auf ein Restaurant ums Leben, das Amerikanern als Treffpunkt diente. 1988 wird Resâ, ein Widerstandskämpfer sowohl gegen das Schah-Regime, der ein Attentat auf einen amerikanischen Militärattaché verübt hat, als auch gegen die Herrschaft der Mullahs und der Zwillingsbruder Minâs, bei den Massenhinrichtungen des Regimes getötet. Die Gewalt hält an. In dicht verwobenen und atmosphärisch und spannend geschriebenen Episoden erzählt Amir Hassan Cheheltan aus wechselnden Perspektiven von den Träumen und Traumata eines Landes, das auf einen äußeren Feind und die Rettung von außen fixiert geblieben ist, nachdem es einst seiner historischen Chance beraubt wurde. Einfühlsam und kenntnisreich, zwischen Ironie, Härte und Wehmut schwebend, ist dieser Roman zugleich das Porträt Teherans, einer der Mega-Citys, in denen sich unsere Zukunft entscheiden wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Amir Hassan Cheheltan

Teheran, Apokalpyse

Ein Roman über den Hassin sechs Episoden

Aus dem Persischen übersetzt von Susanne Baghestani und Kurt Scharf

C.H.Beck

Über das Buch

Im Juli 1924 besucht das amerikanische Ehepaar Robert und Katherine Imbrie Teheran, ohne jede Vorkenntnisse, der Mann will Fotos bei einer schiitischen Massenzeremonie machen, außerdem einen Hund retten und kommt bei der anschließenden Rangelei ums Leben. 1953 gelingt es der CIA und dem britischen Geheimdienst, ein subversives Netz unter den Gegnern des demokratisch gewählten persischen Premiers Mossadegh zu knüpfen, und die legitime Regierung wird gestürzt. Es folgen die Schreckensherrschaft des Schahs und anschließend die der Ayatollahs. 1978 kommt ein Großneffe Robert Imbries nach Teheran, um dem gewaltsamen Tod seines Onkels nachzugehen, er hat eine Affäre mit der Iranerin Minâ, beide kommen bei einem Anschlag auf ein Restaurant ums Leben, das Amerikanern als Treffpunkt diente. 1988 wird Resâ, ein Widerstandskämpfer sowohl gegen das Schah-Regime, der ein Attentat auf einen amerikanischen Militärattaché verübt hat, als auch gegen die Herrschaft der Mullahs und der Zwillingsbruder Minâs, bei den Massenhinrichtungen des Regimes getötet. Die Gewalt hält an.

In dicht verwobenen und atmosphärisch und spannend geschriebenen Episoden erzählt Amir Hassan Cheheltan aus wechselnden Perspektiven von den Träumen und Traumata eines Landes, das auf einen äußeren Feind und die Rettung von außen fixiert geblieben ist, nachdem es einst seiner historischen Chance beraubt wurde. Einfühlsam und kenntnisreich, zwischen Ironie, Härte und Wehmut schwebend, ist dieser Roman zugleich das Porträt Teherans, einer der Mega-Citys, in denen sich unsere Zukunft entscheiden wird.

Über die Autoren

Amir Hassan Cheheltan, geboren 1956 in Teheran, studierte in England Elektrotechnik, nahm am Irakkrieg teil und veröffentlichte in Teheran bislang Romane und Erzählungsbände. Zwei Jahre hielt er sich wegen der Bedrohung durch das Regime mit seiner Familie in Italien auf. Sein Roman «Teheran, Revolutionsstraße» erschien 2009 als Welt-Erstveröffentlichung auf Deutsch, es folgten «Teheran, Apokalypse» und «Teheran, Stadt ohne Himmel» (beide bei C.H.Beck). Cheheltan veröffentlicht Essays und Feuilletons in der FAZ, der SZ, der ZEIT und anderswo. Er lebte zuletzt u.a. in Berlin und Los Angeles, inzwischen wieder in Teheran. Bei C.H.Beck ist auch sein Roman «Der Kalligraph von Isfahan» (2015) erschienen sowie als Teil der Teheran-Trilogie in einer Neuauflage «Teheran, Revolutionsstraße».

Susanne Baghestani, in Teheran geboren, promovierte Archäologin, übersetzt seit 1996 aus dem Persischen und Französischen, neben Werken von Amir Hassan Cheheltan auch Abbas Maroufi, Parusa Bashi und Atiq Rahimi.

Kurt Scharf, geboren 1940, ist Übersetzer und Herausgeber von Literatur aus dem Persischen, Portugiesischen und Spanischen. Bei C.H.Beck gab er u.a. den Band «Der Wind wird uns entführen. Moderne persische Dichtung» (2003) heraus.

Inhalt

Erste Episode – Die Zeremonie des Hundetötens vom 18. Juli 1924

Zweite Episode – Kim, ein stiller Amerikaner Mohssen, ein aufrührerischer Iraner Sommer 1953

Dritte Episode – Die Gewalt und ihre Begleitumstände am 1. Juni 1973

Vierte Episode – Teheran, Stadt der Endzeit – August 1978

Fünfte Episode – Blüten im Eis – 24. Januar 1979

Sechste Episode – Eine Schicht Asche – Sommer 1988

Hinweise zu Umschrift und Aussprache

Erste Episode

Die Zeremonie des Hundetötens vom 18. Juli 1924

Im Sommer des Jahres 1924 geschah in Teheran etwas Seltsames; dieses merkwürdige Ereignis betraf einen Amerikaner und desgleichen ein Ssaghâchâne, ein Brunnenhäuschen mit einer kleinen Gebetsnische, vor der die Gläubigen Kerzen anzünden und an die sie als Votivgaben Stofffetzen anbinden, während die Durstigen aus seiner Zisterne Wasser trinken können. Das betreffende Ssaghâchâne lag damals, als Teheran noch eine verhältnismäßig kleine Stadt war, in einem Außenbezirk, und der Amerikaner war Major Robert Imbrie, Vizekonsul an der amerikanischen Botschaft. Er war vor über einem Jahr mit seiner Frau nach Teheran gekommen, in einem der für diese Stadt typischen heißen Sommer. Zu jener Zeit galt die Vorliebe für Amerika noch nicht als Schande, und obwohl es in Teheran immer wieder zu unvorhersehbaren Zwischenfällen gekommen war, schienen sich die Dinge, zumindest für dieses amerikanische Ehepaar, gut zu entwickeln. Beide waren mit ihrem Aufenthalt in der Hauptstadt alles in allem nicht unzufrieden.

Robert war schlank, relativ hochgewachsen, er trug einen kurzen blonden Schnurrbart und war insgesamt eine interessante männliche Erscheinung. Sommers trug er einen Stoffhut mit breiter Krempe, zuweilen auch einen Strohhut, dennoch nahm sein Gesicht in den beiden Sommern die Farbe von roten Rüben an.

Als Robert im Jahr davor zusammen mit seiner Frau in Teheran angekommen war, fiel ihm als Erstes die lähmende Hitze in dieser Stadt auf. Die Sonne schien ihm senkrecht direkt aufs Hirn, die Mauern strahlten wie die eines Backofens, und man hätte glauben können, die Menschen und Häuser, die in der flimmernden Luft schwammen, seien im Begriff zu verdampfen. Auf den Straßen waren kaum Frauen zu sehen, Männer waren jedoch überall, und sie bevölkerten fast die ganze Stadt; das entsprach den damaligen Sitten. An seinem ersten Tag in Teheran hatte Robert, während der Botschaftsdiener in einem langen, kragenlosen Gehrock, der üblichen Tracht der Perser, ihm die Koffer vorantrug, beim Vorbeigehen an einem Stadtviertelbasar ab und zu Frauen gesehen, die sich vollständig unter einem schwarzen, vorhangartigen Stoff verborgen hatten; man hatte das Gefühl, allein dieser Anblick erzeuge bereits Hitze oder verstärke diese zumindest. Das Bild vollständig verhüllter Frauen war Robert allerdings vertraut, seine vorherige Mission hatte ihn in die Türkei geführt, die sich von dem Land, in dem er zur Welt gekommen war, in jeder Hinsicht unterschied. Sogar Sankt Petersburg, wo er sich ebenfalls eine Zeit lang aufgehalten hatte, war ihm trotz aller Ähnlichkeit mit dem Westen fremdartig erschienen, und Persien war noch merkwürdiger.

Catherine, seine Frau, hatte bereits in dem Augenblick, in dem sie iranischen Boden betreten hatte, beim Gedanken, unter Menschen zu sein, die so anders als sie waren, ein ungutes Gefühl beschlichen. Ihr war nicht wohl, und sie dachte den ganzen Weg über bis nach Teheran, dass sich die Verhältnisse in der Hauptstadt vielleicht etwas einladender gestalten würden. Nun sah sie indessen, dass es genauso war: die gleichen neugierigen, zudringlichen Blicke, dasselbe jähe, misstrauische Erstaunen und dieselbe uralte Stumpfheit und Trägheit im Verhalten. Als bewegten sich die Menschen nicht in Luft, sondern in einer zähen Flüssigkeit. Die Frauen, die ihre Gesichter verhüllt hatten, erweckten in ihr eine Mischung aus Furcht und Argwohn, deren Ursache sie sich nicht erklären konnte. Teheran war keine richtige Stadt, sondern ein Dorf, wenn auch etwas größer als jene, an denen sie unterwegs vorbeigekommen waren, mit Häusern aus ungebrannten Lehmziegeln, engen Gassen, niedrigen Türen; und die Menschen lebten dort gezwungenermaßen, weil sie da geboren worden waren. Sie nahm sich vor, ihre Lebensumstände zu erkunden. Es war offensichtlich, dass diese Menschen in einer eigenen Welt lebten, mit all ihren Ängsten, Hoffnungen und Wünschen.

Die iranischen Männer mit ihren kragenlosen Hemden und handgestrickten Käppchen wichen beim Anblick dieser beiden blonden, blauäugigen Abendländer aus, stellten sich an die Hauswände und hielten die Hand über die Augen; offensichtlich waren sie jünger, als sie aussahen. Außerdem gab es natürlich streunende Hunde, die in der Hauptstadt stärker auffielen. Am Rande ausgestorbener Gassen verfolgten sie die Passanten mit traurigen Blicken, und sie waren so mager, dass man ihre Rippen zählen konnte; offenkundig litten sie unter chronischem Hunger. Robert erkannte sehr bald, dass jegliche Zuwendung zu ihnen als Hundeliebhaberei galt, die unter Iranern streng verpönt war.

Am Tag ihrer Ankunft in Teheran besuchten Robert und Catherine bei Anbruch der Dämmerung, als die Hitze bereits nachgelassen hatte, in Begleitung eines iranischen Botschaftsangestellten ein Restaurant in der Lâlesâr-Straße. Man hatte die Wände kurz zuvor mit Wasser besprengt, sodass nun von überall her Dampf aufstieg. Der Inhaber des Restaurants, ein hochgewachsener Armenier, empfing sie persönlich und begrüßte sie auf Französisch. Er bot ihnen im abgeschiedenen Gärtchen des Hinterhofs einen Tisch neben einem kleinen sechseckigen Springbrunnen an. Sie setzten sich und bestellten umgehend etwas zu trinken, um ihre Ankunft in der Hauptstadt zu feiern. Die Lehmmauern, der hellblaue Himmel und das Grün der Bäume bildeten eine wohltuende Farbkombination, die ihrem ersten Eindruck von Teheran eine angenehme Tönung verlieh.

Catherine war auf diese Reise nicht sonderlich erpicht gewesen, hatte ihr allerdings auch nicht widersprochen. Vielleicht glaubte sie, diese Entsendung sei um der Karriere ihres Ehemanns willen notwendig. Im Verlauf seiner Mission in Sankt Petersburg hatte man ihn aus Russland ausgewiesen und in der Türkei sogar einen Anschlag auf ihn verübt, woraus sie geschlossen hatte, dass die Diplomatie eine verzwickte Angelegenheit sei, weswegen sie vielleicht grundsätzlich Männern vorbehalten bleiben sollte. Als aber der Umzug nach Persien zur Gewissheit wurde, hatte sie eine diffuse Unruhe beschlichen, die anhielt, bis sie das Schiff betreten hatten. Danach hatte sie eine nachhaltige Unbekümmertheit überkommen; dies war eben ihr Schicksal, und dem musste man sich fügen.

Während Catherine sich auf die Reise vorbereitete, bemerkte niemand ihre innere Unruhe, ihr Widerwille war allerdings unübersehbar. Ihr Vater, der gerade die Lektüre von «Tausendundeiner Nacht» beendet hatte, berichtete ihr deshalb über die spannenden Abenteuer, von denen man ausschließlich aus so entfernten und märchenhaften Gegenden wie denen von «Tausendundeiner Nacht» vernehmen konnte, und Persien war eins dieser Länder. Seinen Ausführungen lauschte sie ungerührt, mit unbewegtem Gesicht und teilnahmslosem Blick, an ihrer Abneigung änderten sie jedoch nichts; sie wusste von diesem Land lediglich, dass seine Herrscher einen Harem besaßen.

Robert war ebenfalls nicht sonderlich viel über Persien bekannt, insofern unterschied er sich kaum von seiner Ehefrau. Vor Antritt der Reise hatte er nur vom Hörensagen etwas von diesem orientalischen Land gewusst, von seinen hübschen Katzen und seinen bunten Teppichen. Erst wenige Tage vor der Abreise hatte er erfahren, dass die Iraner keine Araber waren und nicht Arabisch sprachen. Auf die Frage, ob er sich freiwillig gemeldet hatte oder aufgrund spezieller Fähigkeiten zu dieser Mission entsandt worden war, äußerte er sich bis zum Ende seines Aufenthalts nicht, von seiner Frau war ebenfalls nichts zu erfahren. Allerdings war er ein Draufgänger, der sogar offensichtlich die Gefahr liebte: Im Ersten Weltkrieg hatte er freiwillig als Ambulanzfahrer an der französischen Front gedient.

Sein diplomatischer Dienst in Sankt Petersburg und in der Türkei war hingegen von einer Aura des Geheimnisvollen umgeben, die zur Quelle einigen Gemunkels geworden war. Abgesehen von ein, zwei Klatschgeschichten über sexuelle Abenteuer – schließlich war er ein blonder Jüngling inmitten von temperamentvollen muslimischen Männern –, ging in den diplomatischen Kreisen Teherans das Gerücht um, dass er in Russland mit den konterrevolutionären Rechten in Verbindung gestanden habe, weswegen die Bolschewiken ihn mehrmals ausgewiesen hätten. Außerdem hieß es, er sei nur durch einen glücklichen Zufall der Todesfalle entronnen, welche der sowjetische Botschafter in der Türkei ihm gestellt habe. Das wichtigste Gerücht lautete allerdings, er betätige sich in Teheran insgeheim für die Sinclair Oil Company, um von der persischen Regierung die Konzession für die Erdölfelder des Nordens zu erlangen, und sei wegen dieser Mission entsandt worden. Robert war jedoch nach Persien gekommen, um zu sterben, was selbstverständlich niemand ahnte.

Um dorthin zu gelangen, hatten Major Imbrie und seine Frau in Los Angeles ein gewaltiges Schiff bestiegen, zu einer langen und beschwerlichen Reise ans andere Ende der Welt. Für die Amerikaner wäre Persien, zumindest damals, nicht von Bedeutung gewesen, wenn es kein Erdöl besessen hätte.

Und Roberts Auftraggeber hatten ihm erklärt, die Amerikaner seien bei den Persern beliebt. In den Wirren der Konstitutionellen Revolution hatte ein junger amerikanischer Lehrer bei der Belagerung der Stadt Tabris durch die Truppen des tyrannischen Schahs an der Seite der Revolutionäre gekämpft und für die Revolution sein Leben gelassen. Morgan Schuster, den die Amerikaner wenige Jahre später nach Persien entsandt hatten, um das Finanzwesen des Landes in Ordnung zu bringen, war derart beliebt, dass sich die persische Regierung nach dem Ultimatum, mit dem die Russen verlangten, ihn auszuweisen, genötigt sah, das Parlament aufzulösen, damit sich niemand dem widersetzen könnte. Vor allem aber hatten amerikanische Missionen schon Jahre zuvor in verschiedenen Landesteilen Dutzende von Schulen errichtet, die ebenfalls nicht von imperialistischen Anwandlungen zeugten. All das traf zu, indessen hatte niemand Robert gesagt, dass man Märchen nicht zu nahe kommen solle, weil sie dann ihren alten Glanz verlören und sich manchmal sogar in einen Vorhof der Hölle verwandeln könnten, und Persien war ein Land der Märchen.

Einen Monat nach seiner Abreise ging das Ehepaar in Bombay von Bord und setzte die Reise auf dem Landweg fort, zunächst weiter nach Lahore, anschließend nach Quetta bis hin zur iranischen Grenze und der Stadt Sâhedân. Über allem lag das Tuch der Armut wie ein von Gott verhängtes Schicksal ausgebreitet. Das juwelenbesetzte Gewand Persiens war nichts als ein verstaubtes, mottenzerfressenes Märchen, was sie überaus verwunderte. Ein Botschaftsangestellter, der ihnen in der Stadt Maschhad entgegengekommen war, begleitete sie nach Teheran, sodass die übrige Reise verhältnismäßig sorglos vonstattenging. In Maschhad hatten sie einen altersschwachen Wagen gemietet, und als sie auf der Straße zwischen Nischâpur und Schâhrud am Nordrand der Salzwüste nach Westen fuhren, bot sich ihnen beim Anblick der eindrucksvollen Kombination von Wüstensand und Himmel eine der prächtigsten und seltensten Landschaften der Schöpfung dar. Für einige Augenblicke verspürten sie ein Glücksgefühl, und nun waren sie sich sicher, dass diese Reise nicht durchwegs sinnlos und langweilig sein würde. Bestimmt ließe sich auch hier leben.

Unterwegs hatte sich Catherine angesichts der nicht unbeträchtlichen Schwierigkeiten als geduldig erwiesen. Sie hatte sich über nichts beschwert, über keinen der Vorfälle beklagt und gegen keine Entbehrung protestiert. Das war die Einstellung, die sie sich für ihr neues Leben vorgenommen hatte, ohne zu wissen, dass sie sich an eine lange Reihe von Leiden würde gewöhnen müssen, an deren Ende ein finsterer, elender Tod stehen würde. Bereits in den ersten Tagen ihrer Ankunft zerschlug sich eine der Illusionen über Persien, die sich, sie wussten selbst nicht wie, in ihren Köpfen festgesetzt hatten: Die Perser lebten nicht in Zelten, sie hatten feste Häuser. Überdies entdeckten sie die weiten Horizonte und die dürre, raue, unbarmherzige Natur.

Bei ihrem Eintreffen in Teheran wurden sie mit einer unerwarteten administrativen Verfügung konfrontiert. Robert, der als amerikanischer Militärattaché entsandt worden war, wurde vorübergehend zum Vizekonsul ernannt. Zu diesem Zeitpunkt war die Konsularabteilung der Botschaft nicht besetzt, und Robert behielt dieses provisorische Amt bis zum Ende seiner Mission bei.

Ihre Ankunft in Teheran fiel mit einer historischen Epoche der Hauptstadt zusammen, die ihrem Schicksal eine neue Richtung geben sollte. Seit sie den Fuß auf Teheraner Boden gesetzt hatten, gab es keinen Tag, an dem die Stadt zur Ruhe gekommen wäre. Kaum hatte sich der Aufruhr wegen eines unerwarteten Ereignisses gelegt, als auch schon das nächste sie erschütterte. Überdies war es im Parlament zu heftigen Auseinandersetzungen wegen der Vergabe von Konzessionen für die nördlichen Erdölfelder an die Vereinigten Staaten gekommen, wogegen Briten wie Russen protestiert hatten.

Nur zwei, drei Monate nach ihrem Eintreffen unterzeichnete der junge Ghâdschâren-Schah die Ernennung Resâ Châns zum Premierminister und begab sich nach Europa. Zur selben Zeit vollzog sich im Nachbarland, das Robert naturgemäß gut kannte, der Wandel von der osmanischen Monarchie zur türkischen Republik. Als Resâ Chân sein Ernennungsschreiben in der Tasche hatte, rief er die republikanische Bewegung ins Leben, wobei er sich der Unterstützung der Militärs sicher sein konnte, lag doch der Oberbefehl über sämtliche Truppen Persiens in seiner mächtigen Hand. Die wichtigsten Gegner der Umwandlung der Monarchie in eine Republik waren die Geistlichen und die Zünfte, während sie von den Militärs und den Beamten befürwortet wurde. Das Parlament wurde mit Telegrammen überhäuft, die die Absetzung des Schahs und die Einführung der Republik forderten. Resâ Chân konnte sich nicht durchsetzen und beugte sich nach einem Treffen mit den Geistlichen in Ghom dem Widerstand der Gegner; ihrer Ansicht nach war die Republik keine wünschenswerte Regierungsform für ein islamisches Land.

Die erste Krise nach der Abreise des jungen Monarchen war die Auseinandersetzung um die Republik, die zweite hatte zwei Wochen zuvor damit begonnen, dass man einen freiheitsliebenden Dichter in seiner Wohnung erschossen hatte. In der von ihm selbst gegründeten Zeitung hatte er mehrfach ohne Umschweife Resâ Châns diktatorische Maßnahmen attackiert, und natürlich war er deswegen regelmäßig mit dem Tode bedroht worden. Erstaunlicherweise hatte dieser junge Dichter seinen Tod außerordentlich detailgetreu vorausgesagt. In einem wirren Traum hatte er gesehen, wie man einen Anschlag auf ihn verübte, die Polizei aber anstelle des Attentäters ihn selbst verhaftet und ins Gefängnis gebracht hatte. Diesen Albtraum hatte er seinen Freunden erzählt und ihnen angekündigt, man werde ihn dieser Tage ermorden, weswegen er nach Russland zu fliehen gedachte.

Sein Entschluss kam allerdings zu spät; anderntags betraten zwei Männer seine Wohnung und schossen ihn hinterrücks an. Die Kugel blieb in dem Hohlraum unter seinem Herzen stecken. Kaum waren die Attentäter geflohen, erschien die Geheimpolizei, ohne dass jemand sie benachrichtigt hätte. Sie brachte den verletzten Dichter in das Militärspital, ehedem Teil einer Stallung, dessen Zimmer düsteren Zellen glichen. Der Dichter protestierte gegen diese Maßnahme; er traute dem Krankenhauspersonal nicht und bat mehrmals, in das Amerikanische Krankenhaus verlegt zu werden.

Seine Freunde suchten ihn im Spital auf, der Beamte der Geheimpolizei und der Vertreter der Staatsanwaltschaft trafen ebenfalls ein, als man die Nachricht brachte, ein Bewohner des Viertels habe einen der Täter gefasst. Wenig später wurde er dem Dichter gegenübergestellt, der ihn als einen der Attentäter identifizierte. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft befahl, ihn zu verhaften. Daraufhin sagte der Dichter zu seinem besten Freund: «Komm und gib mir einen Kuss, ich habe niemanden außer dir.» Und er fuhr fort: «Verpasst mir noch eine Kugel und erlöst mich, ich kann diesen Schmerz nicht ertragen.»

Das war nicht mehr nötig; er verstarb nach diesem Satz. Es war nachmittags, also beschlossen seine Freunde, das Begräbnis für den kommenden Morgen anzusetzen, und brachten den Leichnam in die Ssepahssâlâr-Moschee, das prächtigste Gotteshaus der Hauptstadt. Nachts wachten die Leute an seiner Bahre, weil sich in der Stadt das Gerücht verbreitet hatte, dass Resâ Chân beabsichtige, den Leichnam stehlen zu lassen.

Die Gesetzeshüter schenkten den Worten des Staatsanwalts keine Beachtung, und der Attentäter wurde freigelassen. Stattdessen wurde derjenige, der ihn verhaftet hatte, wegen Amtsanmaßung gemaßregelt. Dem zweiten Attentäter gelang die Flucht ins Ausland, worauf die Herausgeber der übrigen Zeitungen, die Resâ Chân kritisch gegenüberstanden, aus Protest gegen die mangelnde öffentliche Sicherheit im Parlament Zuflucht nahmen, worüber die ganze Stadt sprach. Nach all diesen Vorfällen hatte sich nun ein Wunder ereignet, eine außerordentliche Begebenheit, die alles Vorherige in den Schatten stellen sollte!

Genau dieses Ereignis vermengte die Hitze des zweiten Sommers von Roberts Aufenthalt in Teheran mit einer neuartigen, geheimnisvollen Erregung. In dieser Stadt, die sich nicht so leicht veränderte, hatte sich plötzlich etwas verwandelt, das auf den ersten Blick nicht zu erkennen war. Das Leben hatte sich von den Häusern mit hohen Mauern und geschlossenen Fenstern auf die Gassen, Straßen und Alleen verlagert; wieder etwas Eigenartiges, was dem Charakter dieser Stadt völlig fremd war.

Bei jeder Veränderung hatte sie etwas verloren, unvergängliche Elemente aber waren ihre Rätselhaftigkeit und ihr Geheimnis. Im Schatten ihrer sengenden Sonne schmolz alles dahin, bis auf dies unergründliche, undurchschaubare Wesen, das sie von dem rasanten Durcheinander der Geschichte ferngehalten und wie eine Aura ihre Identität vor Umgestaltungen bewahrt hatte.

Und nun war mitten in der größten Hitze allenthalben die Rede davon, dass am Vortag das Ssaghâchâne des Abolfasl[1] an der Âghâ-Scheich-Hâdi-Kreuzung ein Wunder vollbracht habe: Es hatte einen Bahá’i[2], der seine Heiligkeit missachtet hatte, auf der Stelle auf beiden Augen geblendet.

Mittlerweile war die ganze Stadt von dem Geist dieses Wunders besessen. Flüchtiger als Wasser oder Luft, hatte sich dieser Geist an allen Ecken und Enden der Hauptstadt verbreitet, hatte sich in die Phantasie ihrer träumerischen Bewohner eingeschlichen und ihre erstickten Sehnsüchte wiedererweckt. Er hatte am düsteren Horizont der Benachteiligten ein Licht entzündet und den Blinden, Krüppeln, Lahmen, Kahlköpfigen, Augenkranken und Syphilitikern ein kleines Fenster der Hoffnung geöffnet.

Am nächsten Tag ereignete sich ein weiteres Wunder: Das Brunnenhäuschen hatte einem Bahá’i, der Gift in sein Reservoir hatte schütten wollen, eine merkwürdige Strafe zuteilwerden lassen. Vor der Ausführung seines verruchten Plans war die Hand, mit der er das Gift zum Wasserbecken geführt hatte, am Gitter des Ssaghâchâne festgeklebt!

In beide Wunder waren Bahá’i verwickelt, deren Anführer vor etlichen Jahrzehnten einen hohen Preis dafür hatten zahlen müssen, dass sie diesem Glauben anhingen. Nachdem eine Verschwörung zu einem Mordanschlag auf Ihre kaiserliche Majestät aufgedeckt worden war, hatte man ihre Anführer verhaftet und deren Sühnung verschiedenen Zünften und Ständen übertragen, damit sich alle Stadtbewohner daran beteiligen könnten, sie ihrer verdienten Strafe zuzuführen. Eine Gruppe hatte ihren Gefangenen mit Kerzen bestückt, ihn mit Trommeln und Tamburinen durch die Gassen und den Basar geführt und anschließend ermordet. Andere hatten ihren Gefangenen verstümmelt, ihm Ohren, Lippen und die Nase abgeschnitten, ihn verkehrt herum auf einen Esel gesetzt und in diesem Zustand durch die Stadtviertel getrieben, bis sie ihn zu Tode gefoltert hatten. Eine weitere Gruppe hatte den Gefangenen mit Steinen beworfen und so lange auf seinen Kopf eingeknüppelt, bis er sein Leben aushauchte. Einige von ihnen hatte man vor eine Kanone oder an Granaten gebunden, andere wiederum mit Dolchen zerstückelt.

Und nun strömten die Leute in Massen in der Hoffnung auf ein Wunder aus allen vier Himmelsrichtungen der Stadt zum Ssaghâchâne und sangen: «Es blendete Abolfasl den Bâbi/an der Kreuzung Âscheich-Hâdi!»

Mütter eilten herbei, die sich ihre gelähmten Kinder auf den Rücken gebunden hatten, zahlungskräftige Schwerkranke wurden auf Pferdewagen herangeschafft, die mittellosen unter ihnen auf Tragbahren. Jeder, der etwas erflehen wollte, machte sich auf den Weg: Mütter, deren Milch versiegt war, Männer, die an Syphilis litten, und zahnlose Alte, die das Brot nicht mehr zu kauen vermochten. Alle, alle kamen sie. Es war, als hätten sich sämtliche Stadtbewohner versammelt, um von dem Ssaghâchâne, das nur zwei Tage zuvor zweimal seinem Zorn freien Lauf gelassen hatte, Heilung zu erbitten.

Wenige Tage später steigerte sich diese Erregung noch erheblich: Man schmückte die Viertel mit Lichterketten und stellte an mehreren Orten Triumphbögen auf. Die Wunder wiederholten sich Tag für Tag; ein Blinder war geheilt worden und hatte vor sich einen Mann in einer grünen Kutte gesehen, der ihn gesegnet hatte und jäh verschwunden war; ein Lahmer konnte wieder gehen und hatte sich umgehend auf eigenen Füßen zu einer Pilgerreise zu den Gräbern der Nachfahren des Propheten nach Kerbelâ aufgemacht. Ein Stummer hatte seine Sprache wiedergefunden und begonnen, Gott zu loben, Koranverse zu rezitieren und seinen Glauben zu bekennen. Die Zeitungen berichteten ausführlich über diese außergewöhnlichen Ereignisse und heizten die allgemeine Begeisterung weiter an.

Außer denen, die das Brunnenhäuschen einzeln oder in Begleitung von Freunden und Verwandten aufsuchten, machten sich auch Prozessionszüge aus den verschiedenen Stadtvierteln mit Paradepferden, Standarten, besonderen Zeremonien und Klagegesängen auf den Weg, um zum Ssaghâchâne zu pilgern, und verstärkten die allgemeine Ekstase.

In diesem Land sind Himmel und Erde einander nah; Heiliges und Himmlisches ist dem Volk vertraut, dennoch lag seit einigen Jahren etwas in der Luft, was die allgemeine Wundergläubigkeit und Leidenschaft gedämpft und durch eine Art Unzufriedenheit und Niedergeschlagenheit ersetzt hatte. In dieser angespannten Atmosphäre konnte aus dem Keim einer jeden himmlischen Begebenheit ein politisches Ereignis sprießen, weswegen alle stets hellhörig waren.

Resâ Chân, damals der mächtigste Mann in Persien, stellte sich hin und wieder in seiner Kosakenuniform vor sein Haus, das unweit des Ortes lag, an dem sich das Wunder ereignet hatte, und betrachtete die Menge. Dabei überkam ihn manchmal sogar ein Mitgefühl, er vergoss eine Träne und begrüßte die Pilger oder begleitete sie. Den einfachen Leuten gefiel dies, dennoch sagten sie zueinander, niemand könne ihm ins Herz sehen.

Die Wunder schienen diese Stadt, zumindest für ein paar Tage, von der Politik zu lösen, in der Aufruhr und Resignation einander abwechselten, um sie mit einem geheimnisvollen Ort, mit etwas Unerreichbarem zu verbinden. Es schien, als käme dieses Wunder einer allgemeinen, wenn auch vorübergehenden Flucht vor jenen den Alltag bestimmenden Verhältnissen gleich, doch die Politik wollte nicht von der Stadt ablassen. In diesem Jahrmarkt setzten ein paar Leute in einem grotesken Schauspiel eine große Strohpuppe in Uniform verkehrt herum auf einen Esel, umringten ihn, johlten und riefen: «Der Bâbi, dieser Hundesohn, ist ein Verräter an der Nation!»

Erläutern musste man es nicht, und niemand fragte nach einer Erklärung, als wüssten alle in stiller Übereinkunft, dass mit dem Bahá’i, dem Hundesohn, Resâ Chân gemeint war. Man hielt das für einen Schachzug von Modarress, der sich im Parlament als Anführer der Minderheit Resâ Châns Maßnahmen widersetzte.

Robert, der zu fotografieren verstand, hatte vor seiner Abreise der Zeitschrift «American National Geographic» versprochen, Bilder von den Sehenswürdigkeiten Irans zu schicken. Nun waren ausgefallene, außergewöhnliche Aufnahmen einer hysterischen Massenbewegung für ihn zum Greifen nahe. Am Vorabend hatte er einen britischen Diplomaten besucht, der das Feuer seines Verlangens nach einem Besuch des Ortes, an dem das Wunder stattgefunden hatte, noch weiter geschürt hatte.

Der Freitag ist der Feiertag der Muslime, ein Tag der Erholung und des Vergnügens und ein Tag des Gebets. Dieser Freitag sollte sich jedoch von allen vorhergehenden unterscheiden: Ein Amerikaner würde so heftige Prügel beziehen, dass er an deren Folgen sterben würde! Inzwischen waren zwei Wochen vergangen, seit sich das Wunder ereignet hatte.

Robert nahm Baldwin Seymour mit, der kräftig gebaut war. Hatte er die Schlägerei vorhergesehen? Baldwin war Spezialist für die Exploration von Erdölfeldern im Süden Irans und stand in Diensten der britischen Gesellschaft Shell. Er war wegen seiner Einmischung in eine Auseinandersetzung zwischen Arbeitern aufgrund eines Urteils des amerikanischen Konsulargerichts verhaftet worden und hatte seine Strafe in der amerikanischen Botschaft absitzen müssen, war aber kürzlich auf Kaution freigekommen. Robert hatte zu ihm gesagt: «Komm du doch auch mit!»

Baldwin hatte augenblicklich zugesagt, nichts war ihm lieber, außerdem gehörte er zu jenen, die Robert zum Fotografieren dieses unseligen Spektakels ermuntert hatten. Zudem gefiel es ihm ganz allgemein, bei spannenden Ereignissen dabei zu sein. Am Ende gesellte sich ein Dritter zu ihnen, ein Bediensteter der Botschaft.

In der Nähe des Ssaghâchâne mussten sie die Kutsche verlassen, wegen des Auflaufs gab es kein Durchkommen mehr. Baldwin sagte beim Anblick der wogenden Menge aufgeregt wie ein Kind: «Junge, das ist ja ein richtiges Fest!»

Er hatte recht; in einem Land, in dem sich Trauerfeiern und Freudenfeste nur wenig voneinander unterschieden, war dies tatsächlich ein Fest. In diesem Augenblick ahnte selbstverständlich keiner von ihnen etwas von ihrem verhängnisvollen Schicksal.

Über der Menge schwebten die Banner, darüber die Spiegelintarsien des Ssaghâchâne und über alldem der Himmel, der an diesem Sommermorgen hellblau leuchtete. Der Konsulatsdiener klemmte sich die Fotoausrüstung unter den Arm und setzte sich hinter Robert und Baldwin in Bewegung. Vor ihnen stand am Wegesrand ein großer Kessel mit der traditionellen Gemüsesuppe, die ein Wohltäter gespendet hatte. Ein Mann mittleren Alters mit Dreitagebart und Gebetskäppchen murmelte Beschwörungsformeln und rührte mit einer kleinen Holzschaufel die Suppe um. Ein Suppenkessel sollte tatsächlich in der Folge in der politischen Geschichte dieser Stadt eine besondere Rolle spielen. Fünfundfünfzig Jahre später, als muslimische Studenten die amerikanische Botschaft in Teheran, die den Ehrentitel «Spionennest» bekommen hatte, besetzt und deren Angestellte als Geiseln genommen hatten, stand dort wieder ein Suppenkessel auf dem Feuer. Dieser dampfte für die Bloßstellung und Zerschlagung des amerikanischen Imperialismus. Aber zu jener Zeit war den Bewohnern Teherans das Wort «Imperialismus» noch nicht bekannt gewesen, diese Vokabel hatte noch nicht in die Sammlung aus dem Abendland übernommener politischer Begriffe dieser Stadt Eingang gefunden.

Die Menge wogte noch immer auf und ab, erregt, leidenschaftlich und hoffnungsvoll. Zahlreiche Frauen und Männer starrten mit Schüsseln in der Hand erwartungsvoll auf den Kessel, in dem die Suppe blubbernd kochte, die in der Hitze einen appetitlichen Duft verbreitete. Auf der anderen Straßenseite wurde ein kühles Fruchtsaftgetränk verteilt. Jemand schöpfte den Saft mit einer roten Kelle aus einem großen Kupfergefäß und gab ihn in Zinnbecher, die sich, kaum gefüllt, auch schon wieder leerten. Im Gedränge ermunterte hin und wieder ein frommer, alter Mann die Menschen zu einem Segensspruch und rief ihn dann selbst lauter als alle anderen aus. Diese ohrenbetäubenden Rufe verliehen der Menge etwas Würdevolles, zugleich aber auch Bedrohliches.

Die Menschen kamen und gingen dicht an dicht; Gruppen von Leuten, die sich geißelten, mit Paradepferden, Bannern und ihrem Gefolge strebten dem Brunnenhäuschen zu, und jede Gruppe hatte ihren eigenen Klagesänger. Vor dem Ssaghâchâne schlugen sie sich zum Zeichen der Trauer auf die Brust, skandierten nach dem Ruf des Zugführers, dem Schaum vor dem Mund stand, «Amen» und «Zähl weiter», verfluchten die Ungläubigen und die Bahá’i und zogen weiter, dann kam die nächste Gruppe an die Reihe.

Manche standen, manche saßen, andere waren in Bewegung, so wogte die Menge hin und her wie an einem Mittag des ’Âschurâ-Festes[3]. Ein namenloses, verborgenes, aber deutlich fühlbares Element verband die Menschen miteinander. Von diesem Gefühl der Zusammengehörigkeit ging eine Kraft aus, die sie zu jeder möglichen Tat befähigte.

Die Präsenz der Polizisten war unübersehbar, sie teilten die Begeisterung der Menge für dieses gewaltige und beispiellose Ereignis. Fasziniert von den außergewöhnlichen Vorgängen durchstreiften sie die Ansammlung und gaben jenen, die sie nach dem genauen Zeitpunkt des Wunders oder dessen Umständen befragten, bereitwillig Auskunft. Manchmal wurden sie sentimental, Tränen traten ihnen in die Augen, und sie verstummten jäh – als wären sie selbst aktiv an diesem Wunder beteiligt gewesen und wollten jetzt bescheiden, nur an das Wohl der Allgemeinheit denkend, ihren Anteil verschweigen. Am wichtigsten war die Anwesenheit von ein paar Leuten, die europäische Anzüge trugen, und einiger Beamter, die würdevoll die Begeisterung der Menge wie auch die Ausführungen der Polizisten bekräftigten. All das bezeugte die erhabene Bedeutung der Botschaft von der Einzigkeit Gottes unter den muslimischen Glaubensbrüdern. Außerdem gab es solche, die unaufhörlich Rosenwasser versprengten oder mit dem Saft der Ägyptischen Weide zubereitetes Sorbet ausschenkten. Kaltes Wasser floss in Strömen, und die unablässigen Segensrufe glichen einer Art Solidaritätshymne.