3,99 €

Mehr erfahren.

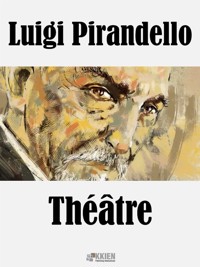

- Herausgeber: KKIEN Publ. Int.

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

La pensée littéraire révolutionnaire de Pirandello

Il y a des moments dans l’histoire de la littérature qui marquent une révolution, un changement d’époque. L'un d'eux est la naissance du théâtre de Pirandello, dans lequel on retrouve une énergie expérimentale et innovante qui ouvre la voie à une grande partie de ce qui est venu plus tard dans les domaines théâtral et littéraire, mais aussi dans notre façon de voir le monde.

Pour comprendre l'idée de Pirandello sur la littérature et le monde (et donc sur le théâtre), il faut garder à l'esprit quelques mots clés:

· Méta-littérature: c'est la littérature qui parle de la littérature elle-même et de sa fabrication; le métathéâtre est donc un théâtre qui parle du théâtre et en révèle les mécanismes.

· Masque: chacun porte un nombre indéfini de masques, un pour chaque situation et environnement dans lequel il se trouve.

· Piège: la société est un piège, une série de conventions qui doivent être respectées et qui empêchent la libre circulation de la vie; la seule issue est la folie.

· Réalité/Fiction: les définitions précédentes montrent à quel point Pirandello était obsédé par le contraste entre réalité et fiction; la société impose des masques et des conventions, qui sont des fictions, à travers la littérature et le théâtre Pirandello tente de révéler ces fictions.

· Humour: en 1908, Pirandello publie l'essai Humour, dans lequel il explique que le comique est la perception de quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'il devrait être, tandis que l'humour implique une réflexion sur la raison, souvent tragique, de cet être contraire.

Dans ce texte, nous trouvons certaines des meilleures expressions dramaturgiques de Pirandello, capables de nous faire comprendre sa grandeur littéraire et la profondeur de sa dramaturgie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Luigi Pirandello

Théâtre

Chacun sa vérité

Henri IV

KKIEN Publishing International

www.kkienpublishing.it

Première édition numérique: 2023

ISBN 9788833261607

Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter @kpiebook

Table Of Contents

Chacun sa vérité

Acte Premier

Acte Deuxième

Acte Troisième

Henri IV

Acte Premier

Acte Deuxième

Acte Troisième

Six personnages en quête d’auteur

Chacun sa vérité

Parabole inédite en trois actes

Première publication en italien: Cosi è (se vi pare), 1916

Traduction de Alessia Roquette

Représentée pour la première fois en français à Paris au Théâtre de l’Atelier, le 23 octobre 1924.

Personnages

LAMBERT LAUDISI

Mme FROLA

M. PONZA, son gendre

Mme PONZA

M. AGAZZI, secrétaire général de la préfecture

Mme AMÉLIE AGAZZI, sa femme, sœur de Lambert Laudisi

DINA, leur fille

Mme SIRELLI

M. SIRELLI

LE PRÉFET

Le commissaire CENTURI

Mme CINI

Mme NENNI

UN DOMESTIQUE

MESSIEURS ET DAMES

De nos jours, dans un chef-lieu de département.

Acte Premier

Un salon chez les Agazzi. Porte au fond donnant sur le vestibule; portes à droite et à gauche.

Au lever du rideau, Laudisi se promène avec animation à travers le salon. Svelte, élégant sans recherche, quarante ans environ, il revêt un pyjama violet à parements et brandebourgs noirs. Eprit aigu, il s’irrite facilement, mais ne tarde pas à rire et à laisser les gens parler et agir à leur guise; le spectacle de la sottise humaine le divertit.

LAUDISI. – Alors, il est allé se plaindre au préfet?

AMÉLIE, quarante-cinq ans environ, cheveux gris, montre une certaine importance à cause du rang de son mari, mais tout en laissant entendre que s’il ne dépendait que d’elle, elle montrerait plus de laisser-aller et se comporterait en bien des occasions tout autrement. – Mais voyons, Lambert, c’est un de ses subordonnés!

LAUDISI. – Son subordonné à la préfecture, mais pas chez lui.

DINA, dix-neuf ans, l’air de tout comprendre mieux que sa mère et même que son père, mais cet air de supériorité est atténué par la vivacité et la grâce de la jeunesse. – Mais pardon! Il est venu loger sa belle-mère à côté de nous, sur le même palier!

LAUDISI. – Est-ce qu’il n’en avait pas le droit? Il y avait un appartement libre, il l’a loué pour sa belle-mère. Prétendez-vous par hasard que la belle-mère était obligée de venir faire une visite (chargeantet détachant les syllabes) à la femme et à la fille d’un supérieur de son gendre?

AMÉLIE. – Il n’est pas question d’obligation. C’est nous qui sommes allées les premières, Dina et moi, voir cette personne, et nous n’avons pas été reçues. Comprends-tu?

LAUDISI. – Mais que diable ton mari est-il allé faire chez le préfet? Prétend-il imposer d’autorité un geste de courtoisie?

AMÉLIE. – Une juste réparation! On ne laisse pas ainsi deux femmes devant une porte.

LAUDISI. – Tout cela est abusif, c’est de la pure tyrannie! Les gens n’ont-ils donc plus le droit de rester chez eux si cela leur fait plaisir?

AMÉLIE. – C’est toi qui ne veux pas tenir compte que nous avons voulu nous montrer aimables les premières envers une étrangère!

DINA. – Allons, tonton, calme-toi! Nous avouons. Nous reconnaissons que, dans notre politesse, il entrait un peu de curiosité. Mais enfin, c’était bien naturel!

LAUDISI. – Naturel, parce que vous n’avez rien d’autre à faire!

DINA. – Mais non, tonton, écoute. Tu es là, tu ne fais pas attention à ce que font les autres autour de toi. Très bien. J’arrive. Et alors, sur ce guéridon, là devant toi, je place avec le plus grand sérieux – ou plutôt non, avec la tête du monsieur en question, une tête patibulaire, – je place sur ce guéridon,… heu… supposons… les savates de la cuisinière.

LAUDISI. – Les savates de la cuisinière n’ont rien à voir là-dedans.

DINA. – Tu vois, hein? Tu t’étonnes! Tu considères ça comme une extravagance, et tu m’en demandes tout de suite la raison.

LAUDISI. – Petite peste! Ah! tu es une fine mouche, toi… mais tu as affaire à ton oncle, tu sais? Tu es venue poser sur ce guéridon les savates de la cuisinière, pourquoi? Pour provoquer ma curiosité; tu l’as fait exprès, et, dès lors, tu ne peux me reprocher de te demander: «Mais pourquoi, ma chérie, as-tu posé là les savates de la cuisinière?» Prouve-moi que ce M. Ponza, ce rustre, ce polisson, comme l’appelle ton père, est venu loger exprès sa belle-mère sur le même palier que vous!

DINA. – Il ne l’a pas fait exprès, je te l’accorde! Mais tu ne peux nier que ce monsieur vit d’une façon si étrange qu’il provoque tout naturellement la curiosité de la ville entière. Écoute: il arrive, il loue un petit appartement au dernier étage de cette grande bâtisse lugubre, là-bas au fond du faubourg… Tu la connais? Je veux dire, y es-tu déjà entré?

LAUDISI. – Tu es peut-être allée y voir, toi?

DINA. – Mais oui, tonton! avec maman. Et nous n’avons pas été les seules, tu sais? Tout le monde est allé la visiter. Il y a une grande cour toute sombre, – on dirait un puits, – et tout en haut une balustrade de fer, qui court le long de la corniche du dernier étage, avec de petits paniers qui pendent au bout de ficelles.

LAUDISI. – Et après?

DINA, avec étonnement et indignation. – Après… Il a séquestré sa femme au dernier étage!

AMÉLIE. – Et sa belle-mère vit ici, à côté de nous!

LAUDISI. – En tout cas, la belle-mère a un joli petit appartement, au centre même de la ville!

AMÉLIE. – Merci pour l’appartement! Il l’oblige à vivre séparée de sa fille!

LAUDISI. – Mais qui vous l’a dit? Et si c’était elle, la belle-mère, qui le désirait pour avoir plus de liberté?

DINA. – Non, non! tonton! On sait que c’est lui!

AMÉLIE. – Pardon! On comprend parfaitement qu’une fille, en se mariant, abandonne la maison de sa mère et aille vivre avec son mari, au besoin dans une autre ville. Mais qu’une pauvre mère, ne pouvant se résigner à vivre loin de son enfant, la suive et que, dans la ville où elle est étrangère, elle se voie contrainte à en vivre séparée, eh bien, tu admettras qu’une chose pareille ne se comprend plus facilement!

LAUDISI. – C’est que vous avez des imaginations de tortues! Il doit y avoir, ou par sa faute ou par la faute de son gendre, une telle incompatibilité d’humeur que, naturellement…

DINA, l’interrompant, étonnée. – Comment tonton? Incompatibilité d’humeur entre une mère et une fille?

LAUDISI. – Qui te parle d’une mère et d’une fille?

AMÉLIE. – Mais oui! Entre la belle-mère et le gendre, il n’y a rien, ils ne se quittent pour ainsi dire pas!

DINA. – Parfaitement! La belle-mère et le gendre! C’est ce qui stupéfie tout le monde.

AMÉLIE. – Il vient ici tous les soirs que Dieu fait tenir compagnie à sa belle-mère.

DINA. – Et même pendant la journée… Une ou deux fois par jour.

LAUDISI. – Est-ce que, par hasard, vous supposeriez qu’il y a quelque chose entre la belle-mère et le gendre?

DINA. – Tu plaisantes! Si tu la voyais! C’est une pauvre petite vieille.

AMÉLIE. – Mais il ne lui amène jamais sa fille!… Jamais, au grand jamais, il n’amène sa femme voir sa mère!

LAUDISI. – Cette pauvre femme doit être malade… elle ne doit pas pouvoir sortir de chez elle…

DINA. – Mais non, la mère va là-bas…

AMÉLIE. – Elle y va, oui, mais pour voir sa fille de loin. On sait de source certaine qu’il est interdit à cette malheureuse de monter jusqu’à l’appartement de sa fille!

DINA. – Elle ne peut lui parler que d’en bas, du fond de la cour!

AMÉLIE. – Du fond de la cour, entends-tu!

DINA. – À sa fille, qui se penche à son balcon, comme du haut du ciel! Cette pauvre vieille entre dans la cour; elle tire sur la ficelle du petit panier; là-haut, une clochette sonne; la fille se met au balcon, et sa mère lui parle du fond de ce puits, la tête en l’air… comme cela! Tu imagines!

On frappe à la porte; entre le domestique.

LE DOMESTIQUE. – Madame?

AMÉLIE. – Qu’est-ce que c’est?

LE DOMESTIQUE. – Monsieur et madame Sirelli avec une autre dame.

AMÉLIE. – Faites entrer.

Le domestique s’incline et sort.

AMÉLIE, à Mme Sirelli qui entre. – Chère madame!

MADAME SIRELLI, plutôt grasse, rougeaude, encore jeune, agréable, habillée avec une élégance recherchée de provinciale, toute brûlante d’une curiosité mal contenue, rude envers son mari. – Je me suis permis de vous amener ma bonne amie, madame Cini, qui avait le plus grand désir de faire votre connaissance.

AMÉLIE. – Très heureuse, madame… Asseyez-vous donc, je vous prie. (Elle fait les présenttions.) Ma fille, Dina… Mon frère, Lambert Laudisi.

SIRELLI, chauve, quarante ans environ, gras, mais avec des prétentions à l’élégance. Il salue. – Madame, mademoiselle.

Il serre la main de Laudisi.

MADAME SIRELLI. – Ah! chère madame, nous venons chez vous comme à une source. Nous sommes de pauvres créatures assoiffées de renseignements.

AMÉLIE. – Mais de renseignements sur quoi, chère madame?

MADAME SIRELLI. – Mais sur le nouveau conseiller de préfecture. En ville, on ne parle que de ça!

MADAME CINI, vieille, ridicule et mal attifée. Elle dissimule la malignité et l’envie qui la dévorent sous des airs d’ingénuité. – Nous brûlons de curiosité…

AMÉLIE. – Mais, madame, nous ne savons rien de plus que les autres, je vous assure!

SIRELLI, à sa femme. – Je te l’avais dit! Ils n’en savent pas plus que nous, ils en savent peut-être moins que moi! La raison pour laquelle cette pauvre femme ne peut monter voir sa fille dans son appartement, par exemple, la connaissez-vous?

AMÉLIE. – J’étais précisément en train d’en causer avec mon frère.

LAUDISI. – Vous me faites tous l’effet d’être devenus fous!

DINA. – C’est parce que son gendre le lui défend.

MADAME CINI. – Explication insuffisante, mademoiselle!

MADAME SIRELLI. – Absolument insuffisante! Il y a autre chose!

SIRELLI. – Une information toute fraîche, confirmée à l’instant même: il l’enferme à clé!

AMÉLIE. – Sa belle-mère?

SIRELLI. – Non, madame, sa femme!

MADAME SIRELLI. – Sa femme, sa femme!

MADAME CINI. – À clé!

DINA. – Tu entends, tonton? Toi qui voulais l’excuser…

SIRELLI, stupéfait. – Comment, tu voulais excuser cet homme?

LAUDISI. – Mais je ne voulais pas l’excuser du tout! Je dis que votre curiosité (j’en demande pardon à ces dames) est insupportable, ne fût-ce qu’à cause de son inutilité.

SIRELLI. – Comment cela?

LAUDISI. – Inutile, mon cher, inutile!

MADAME CINI. – Inutile qu’on veuille se renseigner?

LAUDISI. – Se renseigner? Mais que pouvons-nous savoir réellement des autres? Ce qu’ils sont… comment ils sont… ce qu’ils font… pourquoi ils le font…

MADAME SIRELLI. – Et pourquoi pas?… En s’informant.

LAUDISI. – Mais s’il y a quelqu’un qui, dans ces conditions, devrait être informé, c’est vous-même, chère madame, avec un mari comme le vôtre, qui est toujours au courant de tout!

SIRELLI, cherchant à l’interrompre. – Permets, permets…

MADAME SIRELLI. – Ah non, mon cher, écoute, c’est la vérité. (Se tournant vers Mme Amélie.) La vérité, chère madame: avec mon mari qui se vante toujours d’être au courant de tout, je ne réussis jamais à savoir quoi que ce soit.

SIRELLI. – Naturellement! Elle ne se contente jamais de ce que je lui raconte. Elle se figure toujours que les choses sont autrement que je le dis. Elle prétend qu’elles ne peuvent être comme je les lui rapporte. Elle va même plus loin: elle suppose que c’est le contraire qui est vrai!

MADAME SIRELLI. – Mais bien sûr, tu me racontes des histoires à dormir debout…

LAUDISI, riant aux éclats. – Ah! ah! ah!… Vous permettez, madame? C’est moi qui vais répondre à votre mari. Comment veux-tu, mon cher, que ta femme se satisfasse de ce que tu lui dis, si, comme il est naturel, tu lui montres les choses telles qu’elles t’apparaissent?

MADAME SIRELLI. – Comme il est radicalement impossible qu’elles soient!

LAUDISI. – Ah non, madame, souffrez que je vous contredise! Ici c’est vous qui avez tort. Pour votre mari, soyez-en certaine, les choses sont bien telles qu’il vous les dit.

SIRELLI. – Mais je les donne pour ce qu’elles sont en réalité! Ni plus, ni moins…

MADAME SIRELLI. – Jamais de la vie! Tu nous racontes des histoires de brigands!

SIRELLI. – C’est toi qui te trompes et non pas moi.

LAUDISI. – Mais non, mais non! Aucun de vous deux ne se trompe! Vous permettez? Je vais vous le démontrer. (Il se lève et se campe au milieu du salon.) Je commence… Vous me voyez bien tous les deux, n’est-ce pas? Vous me voyez?

SIRELLI. – Naturellement, nous te voyons.

LAUDISI. – Non, non, ne répondez pas si vite! Approche-toi, approche-toi!

SIRELLI, qui le regarde en souriant, perplexe, un peu déconcerté, hésitant à se prêter à une plaisanterie qu’il ne comprend pas. – Pourquoi?

MADAME SIRELLI, avec irritation. – Mais vas-y donc!

LAUDISI, à Sirelli qui s’approche de lui avec hésitation. – Tu me vois? Regarde-moi encore mieux. Touche-moi.

MADAME SIRELLI, à son mari qui hésite à toucher Laudisi. – Mais touche-le donc!

LAUDISI, à Sirelli qui lève une main et lui effleure l’épaule. – Bravo, très bien. Tu es maintenant aussi sûr de me toucher que de me voir, n’est-ce pas?

SIRELLI. – Heu…

LAUDISI. – Voyons, tu ne peux pas douter de toi! Retourne à ta place.

MADAME SIRELLI, à son mari, qui reste tout balourd devant Laudisi. – Mais reviens donc à ta place!

LAUDISI, à Mme Sirelli, lorsque son mari est revenu à sa place. – Maintenant, voudriez-vous approcher à votre tour, chère madame? (Se reprenant aussitôt.) Non, non, c’est moi qui irai jusqu’à vous. (Il s’approche d’elle, ploie un genou.). Vous me voyez, n’est-ce pas? Levez cette jolie petite main, touchez-moi. (Mme Sirelli pose sa main droite sur son épaule, il s’incline pour la lui baiser.) Oh! la gentille petite main!

SIRELLI. – Hé là! hé là!

LAUDISI. – Ne faites pas attention! Vous êtes sûre, vous aussi, de me toucher et de me voir. Vous ne pouvez douter de vous-même. Mais, je vous en prie, ne dites ni à votre mari, ni à ma sœur, ni à ma nièce, ni à madame, là… madame…

MADAME CINI, soufflant. – Madame Cini.

LAUDISI. – Cini, que vous me voyez; sinon tous les quatre vous répondront que vous vous trompez. Vous ne vous trompez pas du tout. Je suis réellement tel que vous me voyez, mais cela n’empêche, chère madame, que je suis non moins réellement tel que me voient votre mari, ma sœur, ma nièce et madame…

MADAME CINI, soufflant. – Cini.

LAUDISI. – Cini. Eux non plus ne se trompent pas.

MADAME SIRELLI. – Comment, vous changez?

LAUDISI. – Mais naturellement, je change, chère madame! Et vous-même, pensez-vous que vous ne changiez pas?

MADAME SIRELLI, très vite. – Ah! non, non, non! Je vous assure que moi, je ne change jamais!

LAUDISI. – Mais moi non plus, à mon point de vue, et je puis soutenir que vous vous trompez tous en ne me voyant pas tel que je me vois moi-même. Mais il n’empêche que ma présomption, tout comme la vôtre, chère madame, est injustifiée.

SIRELLI. – Mais tout cet embrouillamini, c’est pour arriver à quoi?

LAUDISI. – Pour arriver à quoi? Elle est bonne celle-là! Je vous vois acharnés à savoir ce que sont les êtres et les choses, comme si les êtres et les choses en soi étaient ceci plutôt que cela…

MADAME SIRELLI. – Mais alors, d’après vous, on ne pourrait jamais savoir la vérité?

MADAME CINI. – Alors, si on ne peut plus croire à ce qu’on voit, ni à ce qu’on touche!

LAUDISI. – Mais si, madame, il faut y croire. Seulement, je vous dis: respectez ce que voient et ce que touchent les autres, même si c’est le contraire de ce que vous voyez et de ce que vous touchez vous-même.

MADAME SIRELLI. – Oh! écoutez! Moi, je vous tourne le dos et je ne vous parle plus! Je n’ai pas envie de devenir folle!

LAUDISI. – Non, non, je m’arrête! Continuez à parler de madame Frola et de son gendre; je ne vous interromprai plus.

AMÉLIE. – Dieu soit loué! Tu ferais mieux, mon cher Lambert, de passer dans une autre pièce!

LAUDISI. – Mais non, pourquoi cela? J’aime mieux vous entendre parler. Je ne dirai plus un mot, je vous le promets; tout au plus, de temps en temps, avec votre permission, je rirai.

MADAME SIRELLI. – Et dire que nous étions venus pour savoir! Mais voyons, votre mari, madame, n’est-il pas le supérieur de ce monsieur Ponza?

AMÉLIE. – Son supérieur au bureau, mais non pas chez lui, chère madame.

MADAME SIRELLI. – Je comprends bien… Mais vous n’avez même pas tenté de voir la belle-mère, qui habite sur le même palier que vous?

DINA. – Mais si, madame, deux fois!

MADAME CINI. – Ah! mais alors… alors… vous lui avez parlé?

AMÉLIE. – Nous n’avons pas été reçues, chère madame!

SIRELLI, MADAME SIRELLI, MADAME CINI, ensemble. – Oh! oh! comment cela? Est-ce possible?

DINA. – Ce matin même…

AMÉLIE. – La première fois nous sommes restées plus d’un quart d’heure à la porte; personne n’est venu nous ouvrir. Nous n’avons même pas pu laisser notre carte de visite. Nous y sommes retournées aujourd’hui…

DINA, avec un geste des mains qui exprime l’épouvante. – C’est lui qui est venu nous ouvrir!

MADAME SIRELLI. – Quelle tête, hein! La tête de cet homme met tout le pays sens dessus dessous! Et puis cette façon d’être toujours habillé de noir… Ils sont tous les trois habillés de noir, la fille aussi, vous savez?

SIRELLI, avec ennui. – Mais puisque personne n’a jamais vu la fille! Je vous l’ai dit cent fois! Elle doit sans doute être habillée de noir, elle aussi… Ils sont originaires d’un petit village de la Marsica…

AMÉLIE. – Oui, un petit village, qui a été détruit, paraît-il, complètement…

SIRELLI. – Oui, par le tremblement de terre, à ras de sol. Il n’est pas resté pierre sur pierre.

DINA. – On dit qu’ils ont perdu tous leurs parents.

MADAME CINI, pressée de reprendre la conversation. – Alors, vous disiez… c’est lui qui vous a ouvert?

AMÉLIE. – Quand je l’ai vu devant moi, avec cette tête, je n’ai plus trouvé de voix pour lui dire que nous venions rendre visite à sa belle-mère. Et lui? Rien, pas un mot de remerciement.

DINA. – Il nous a fait un beau salut.

AMÉLIE. – Oh! à peine une inclinaison de la tête… comme cela.

DINA. – Ses yeux, tu n’en parles pas! Ce sont des yeux de bête fauve, ce ne sont pas des yeux humains.

MADAME CINI. – Et alors, qu’est-ce qu’il vous a dit?

DINA. – Tout embarrassé…

AMÉLIE. – Tout hérissé, il nous a dit que sa belle-mère était souffrante et qu’il nous remerciait de notre bonne intention… et il nous a laissées en plan sur le paillasson, attendant que nous nous retirions.

DINA. – Ah! quelle mortification!

SIRELLI. – Mais c’est d’un rustre, cela! Oh! vous pouvez être sûres qu’il est responsable de tout. Il tient peut-être sous clé sa belle-mère comme sa femme!

MADAME SIRELLI. – Il faut un certain toupet pour agir ainsi envers la femme d’un de ses supérieurs!

AMÉLIE. – Oh, mais, cette fois, mon mari s’est fâché tout rouge. Il a considéré cela comme un affront, et il est allé s’en plaindre au préfet et exiger réparation.

DINA. – Tiens, voilà justement papa.

AGAZZI, entrant, cinquante ans, roux, rogue. Il porte la barbe et des lunettes d’or. Il est autoritaire et violent. – Oh! mon cher Sirelli. (Il s’approche du canapé, s’incline et serre la main de Mme Sirelli.) Madame…

AMÉLIE, le présentant à Mme Cini. – Mon mari, madame Cini.

AGAZZI s’incline et serre la main de Mme Cini. – Très heureux. (Puis se tournant presque avec solennité vers sa femme et sa fille.) Je vous préviens que, d’une minute à l’autre, madame Frola sera ici.

MADAME SIRELLI, applaudissant, toute joyeuse. – Elle va venir? Elle va venir ici?

AGAZZI. – Mais naturellement! Voyons, pouvais-je tolérer un affront aussi patent à ma maison, à ma femme et à ma fille?

SIRELLI. – C’est précisément ce que nous disions.

MADAME SIRELLI. – Et il aurait fallu saisir cette occasion…

AGAZZI, la prévenant. – Pour faire connaître au préfet tout ce qu’on dit en ville au sujet de ce monsieur? Eh bien, n’en doutez pas, je l’ai fait.

SIRELLI. – Très bien! très bien!

MADAME CINI. – Ce sont des choses inconcevables! vraiment inouïes!

AMÉLIE. – Et tu ne sais pas tout! Voilà maintenant qu’il les enferme à clé toutes les deux!

DINA. – Non, voyons, maman… pour la belle-mère, on n’en sait encore rien!

MADAME SIRELLI. – Mais pour sa femme, c’est certain.

SIRELLI. – Et qu’a dit le préfet?

AGAZZI. – Le préfet… Il a été très… très impressionné…

SIRELLI. – Ah! tant mieux!

AGAZZI. – Des bruits étaient déjà venus jusqu’à lui, et il juge à présent opportun d’éclaircir ce mystère et de connaître toute la vérité.

LAUDISI, riant aux éclats. – Ah! ah! ah! ah!

AMÉLIE. – Il ne manquait plus que tes éclats de rire, maintenant!

AGAZZI. – Pourquoi rit-il?

MADAME SIRELLI. – Il prétend qu’il est impossible de découvrir la vérité!

LE DOMESTIQUE paraît sur le seuil de la porte et annonce. – Madame Frola.

SIRELLI. – Ah! la voilà!

AGAZZI. – Nous allons voir si c’est impossible, mon cher Lambert!

MADAME SIRELLI. – Très bien! Ah! je suis vraiment contente!

AMÉLIE, se levant. – Est-ce que je puis l’introduire?

AGAZZI. – Non, assieds-toi, je te prie. Attendez qu’elle entre. Assis, tout le monde assis. Il faut que nous restions tous assis. (Au domestique.) Faites entrer.

Le domestique sort un court instant et Mme Frola entre. Tous se lèvent. Mme Frola est une petite vieille proprette, modeste, aimable, les yeux pleins d’une grande tristesse, sans cesse atténuée par un sourire de douceur. Mme Amélie s’avance et lui tend la main.

AMÉLIE. – Je vous en prie, madame. (Elle fait les présentations, tout en la tenant par la main.) Madame Sirelli, ma bonne amie. Madame Cini, mon mari, monsieur Sirelli, ma fille, mon frère, Lambert Laudisi. Asseyez-vous donc, madame.

MADAME FROLA. – Je regrette beaucoup et je vous demande pardon d’avoir jusqu’ici manqué au plus élémentaire de mes devoirs. Vous avez eu, madame, la bonté de m’honorer d’une visite, alors que c’était à moi de venir la première.

AMÉLIE. – Entre voisines, madame, on n’y regarde pas de si près. D’autant plus que vous êtes ici seule, étrangère, et que vous auriez pu avoir besoin…

MADAME FROLA. – Merci, merci, vous êtes trop bonne…

MADAME SIRELLI. – Madame est toute seule?

MADAME FROLA. – Non, j’ai une fille, mariée, qui est ici depuis peu de temps.

SIRELLI. – Le gendre de madame est le nouveau conseiller de Préfecture, monsieur Ponza, n’est-ce pas?

MADAME FROLA. – Oui, précisément. Monsieur le secrétaire général voudra bien m’excuser, j’espère, et excuser également mon gendre.

AGAZZI. – À vous parler franchement, madame, j’avais été un peu froissé.

MADAME FROLA, l’interrompant. – Vous avez mille fois raison, mais il faut l’excuser! Nous sommes encore tout bouleversés, vous savez, par notre grand malheur.

AMÉLIE. – Naturellement, un désastre pareil!

MADAME SIRELLI. – Vous avez perdu des parents?

MADAME FROLA. – Tous nos parents… tous, madame. Il n’est rien resté de notre petit village; ce n’est plus qu’un amas de ruines.

SIRELLI. – Ah! oui!… nous l’avons su!

MADAME FROLA. – Je n’avais plus qu’une sœur… Elle avait aussi une fille, mais qui n’était pas encore mariée. Pour mon pauvre gendre, le malheur a été beaucoup plus terrible encore: sa mère, deux frères, une sœur, et puis son beau-frère, ses belles-sœurs, deux petits-neveux.

SIRELLI. – Une véritable hécatombe!

MADAME FROLA. – Ce sont des malheurs qui ne s’atténuent pas; on en reste accablé pour toujours!

AMÉLIE. – Oh, certainement!

MADAME SIRELLI. – Et comme cela… d’une minute à l’autre! C’est à devenir fou!

MADAME FROLA. – Et alors, on ne pense plus à rien; on manque aux convenances sans le vouloir, monsieur le secrétaire général.

AGAZZI. – Oh! ne parlons plus de cela, madame, je vous en prie.

AMÉLIE. – C’est en pensant à ce grand malheur que ma fille et moi nous nous étions présentées chez vous les premières…

MADAME SIRELLI, qui bout de curiosité. – Oui… sachant que vous étiez totalement seule… Bien que… Vous m’excuserez, madame, si j’ose vous demander comment il se fait qu’après un pareil malheur, ayant ici votre fille, après un malheur comme celui-là, qui, semble-t-il… devrait provoquer chez les survivants un besoin de vivre plus unis…

MADAME FROLA. – … Comment il se fait que j’habite toute seule, n’est-ce pas?

SIRELLI. – Oui, c’est cela. À parler franc, cela semble un peu étonnant.

MADAME FROLA. – Je comprends bien. Mais vous savez, quand un fils ou une fille se marie, il faut leur laisser liberté complète.

LAUDISI. – Parfait! Très juste! Il faut qu’ils se fassent leur propre vie, une vie toute neuve.

MADAME SIRELLI. – Mais pas au point, mon cher Laudisi, d’exclure de sa vie sa propre mère!

LAUDISI. – Il ne s’agit d’exclure personne. Il s’agit, si j’entends bien, d’une mère qui comprend que sa fille ne peut et ne doit plus demeurer unie à elle comme avant, puisqu’elle a désormais une autre existence avec son mari.

MADAME FROLA, avec une vive reconnaissance. – Oui, c’est cela, c’est bien cela… Merci… C’est bien ainsi, monsieur.

MADAME CINI. – Mais, sans doute, votre fille vient-elle souvent vous tenir compagnie?

MADAME FROLA, sur des charbons ardents. – Oui… oui… nous nous voyons, certainement!…

SIRELLI, l’interrompant. – Mais votre fille ne sort jamais de chez elle ou, du moins, personne ne l’a jamais vue!

MADAME CINI. – Elle a peut-être des enfants qui la retiennent à la maison?

MADAME FROLA. – Non, pas d’enfant encore, et peut-être n’en viendra-t-il plus, maintenant. Elle est mariée depuis sept ans déjà. Certainement, elle a beaucoup à faire chez elle, mais ce n’est pas la raison… Vous savez, nous autres, femmes, dans ces petits villages du Midi, nous sommes habituées à rester chez nous.

AGAZZI. – Même quand il y a une maman à aller voir, une maman qui n’habite plus avec nous?

AMÉLIE. – Sans doute, madame va-t-elle chez sa fille!

MADAME FROLA. – Oh, certainement! j’y vais une ou deux fois par jour!

SIRELLI. – Et vous montez une ou deux fois par jour tous ces escaliers, jusqu’au dernier étage de ce gratte-ciel?

MADAME FROLA, à bout de forces, tentant de tourner en plaisanterie le supplice de cet interrogatoire. – Eh… non… je ne monte pas… Vous avez raison, monsieur, ces escaliers… ce serait beaucoup pour moi… Je ne monte pas… Ma fille se met au balcon, sur la cour, et nous nous voyons, nous nous parlons…

MADAME SIRELLI. – D’en bas? Vous ne la voyez jamais de près?

DINA. – Moi, fille, je ne voudrais pas que ma mère montât pour moi tous les jours quatre-vingt-dix ou cent marches d’escalier; mais je ne pourrais me contenter de lui parler de si loin, sans pouvoir l’embrasser, sans la sentir tout près de moi… Je descendrais…

MADAME FROLA, vivement troublée, embarrassée. – Vous avez raison… Eh oui… il faut que je vous dise… Je ne voudrais pas que vous pensiez du mal de ma fille, qu’elle n’a pas d’affection pour moi, qu’elle me manque d’égards…, ni que moi, sa maman… Quatre-vingt-dix, cent marches, est-ce que cela peut empêcher une mère, même si elle est vieille et infirme, d’aller jusqu’à sa fille, pour la presser sur son cœur?

MADAME SIRELLI, triomphante. – Ah! nous y voilà! je l’avais bien dit! Il faut qu’il y ait une raison, une autre raison!

AMÉLIE, avec intention. – Tu vois, Lambert, il y a une raison!

SIRELLI, rapidement. – C’est votre gendre, n’est-ce pas?

MADAME FROLA. – Ah! je vous en prie, ne pensez pas de mal de lui! Il est si bon, si bon… Vous ne pouvez imaginer à quel point il est bon! quelle affection, quelle tendresse, toutes les délicatesses, tous les petits soins qu’il a pour moi! Et je ne parle pas de son amour pour ma fille! Ah! vraiment, je n’aurais pu lui souhaiter un meilleur mari!

MADAME SIRELLI. – Mais… alors?

MADAME CINI. – Alors, cela ne dépend pas de lui?

AGAZZI. – Mais naturellement! Il est impossible qu’il interdise à sa femme d’aller voir sa mère ou à sa belle-mère de monter chez lui pour retrouver sa fille!

MADAME FROLA. – Interdire? Oh, mais non! Qui a parlé d’interdire quoi que ce soit? C’est nous, monsieur le secrétaire général, c’est ma fille et moi qui nous en abstenons spontanément, croyez-le bien, par égard pour lui.

AGAZZI. – Comment cela? De quoi pourrait-il s’offenser? J’avoue que je ne comprends pas.

MADAME FROLA. – S’offenser, non, monsieur le secrétaire général. Il s’agit d’un sentiment… d’un sentiment assez difficile, peut-être, à comprendre. Mais quand on l’a compris, c’est un sentiment qui n’est pas très difficile à admettre, bien qu’il exige sans aucun doute de ma fille et de moi un très gros sacrifice.

AGAZZI. – Vous reconnaîtrez, madame, que tout ce que vous dites est pour le moins étrange.

SIRELLI. – Oui, et de nature à provoquer et à légitimer toutes les curiosités.

AGAZZI. – La curiosité et, disons aussi, certains soupçons.

MADAME FROLA. – Contre lui? Ah! par pitié!… Mais, quels soupçons, monsieur le secrétaire général?

AGAZZI. – Je vous en prie, ne vous troublez pas. Certains soupçons… je dis qu’on pourrait soupçonner.

MADAME FROLA. – Non, non, soupçonner quoi? Notre accord est parfait! Nous sommes contentes, tout ce qu’il y a de plus contentes, ma fille et moi.

MADAME SIRELLI. – Il est peut-être jaloux?

MADAME FROLA. – Jaloux de la mère de sa femme? Non, je ne crois pas qu’on puisse parler de jalousie. Voilà: il veut le cœur de sa femme tout entier pour lui; et l’amour que ma fille peut avoir pour moi (et il admet très bien cet amour, très bien, vous savez), eh bien! il veut que cet amour m’arrive à travers lui, par son intermédiaire, voilà!

AGAZZI. – Ah! mais c’est de la cruauté!

MADAME FROLA. – Non, non, ce n’est pas de la cruauté, monsieur le secrétaire général… Ne parlez pas de cruauté! C’est autre chose… Je ne sais pas m’expliquer comme il faudrait… C’est son tempérament qui est comme cela. Mettons, si vous voulez, que c’est une espèce de maladie, c’est le débordement d’un amour exclusif, c’est comme un mur d’enceinte à l’intérieur duquel sa femme doit vivre sans jamais en sortir et que personne d’autre que lui ne doit franchir!

DINA. – Même pas une mère?

SIRELLI. – Mais c’est un fameux égoïste!

MADAME FROLA. – Peut-être. Mais un égoïste qui se donne tout entier, comme un monde, à la femme aimée! L’égoïste, ce serait moi, si je voulais forcer la porte de cet univers, de cette demeure close par l’amour, si je voulais m’y introduire par force, quand je sais que ma fille, adorée comme elle l’est, y vit heureuse. Cette certitude, n’est-ce pas, mesdames, doit suffire à une mère? Du reste, je vois ma fille, je lui parle… (Confidentiellement avec grâce.) Le petit panier dont je tire la ficelle, dans la cour, emporte chaque fois une lettre de moi, avec les nouvelles de la journée… et il en redescend autant. Cela me suffit; je m’y suis habituée… résignée… si vous préférez… Je n’en souffre plus.

AMÉLIE. – Après tout… si vous acceptez cela toutes les deux!

MADAME FROLA, se levant. – Oh! oui, je vous l’ai déjà dit… Il est si bon, croyez-le! On ne peut pas l’être davantage! Chacun a ses faiblesses, n’est-ce pas? Il faut se les pardonner réciproquement. (Elle salueMme Amélie.) Madame. (Elle salue Mmes Sirelli et Cini, puis Dina, et se tournant vers M. Agazzi.) Vous m’avez pardonnée, n’est-ce pas?

AGAZZI. – Oh! madame, je vous en prie! Nous vous sommes tout à fait obligés de votre visite.

MADAME FROLA serre la main de Sirelli et de Laudisi, puis, se tournant vers Mme Amélie.) – Je vous en prie, ne vous dérangez pas, madame… ne vous dérangez pas…

AMÉLIE. – Mais c’est la moindre des choses, madame.

Mme Frola sort, accompagnée par Amélie qui rentre aussitôt.

SIRELLI. – Alors, vous vous contentez de cette explication?

AGAZZI. – Une explication? Cela? Il doit y avoir là-dessous quelque mystère!

MADAME SIRELLI. – Ah! comme ce pauvre cœur de mère doit souffrir!

DINA. – Mais la fille aussi!

Un silence.

MADAME CINI, du coin de la pièce où elle s’est réfugiée pour cacher ses pleurs, d’un ton suraigu. – Les larmes faisaient trembler sa voix!

AMÉLIE. – Oui, oui, quand elle a dit que pour serrer sa fille sur son cœur, elle monterait plus de cent marches!

LAUDISI. – Pour moi, ce qui m’a le plus frappé, c’est qu’elle ne savait comment s’y prendre pour l’excuser!

SIRELLI. – Excuser! Excuser pareille violence? pareille barbarie?

LE DOMESTIQUE, se présentant sur le seuil. – Monsieur, il y a là monsieur Ponza qui demande à être reçu.

MADAME SIRELLI. – Oh! lui!

Surprise générale, mouvements de curiosité extrême et presque d’effroi.

MONSIEUR AGAZZI. – À être reçu par moi?

LE DOMESTIQUE. – Oui, monsieur, c’est ce qu’il a dit.

MADAME SIRELLI. – Oh! recevez-le ici, voulez-vous? J’ai presque peur, mais je suis vraiment curieuse de voir ce monstre de près!

AMÉLIE. – Mais voudra-t-il?

AGAZZI. – Nous verrons bien. Asseyez-vous. (Au domestique.) Faites entrer.

Le domestique s’incline et sort. Peu après entre M. Ponza. Trapu, brun, l’air sombre, tout vêtu de noir, des cheveux noirs, épais, un front bas, grosses moustaches noires de policier. Il serre continuellement les poings et parle avec force. Il semble contenir difficilement sa violence. De temps en temps, il éponge sa sueur avec un mouchoir bordé de noir. Ses yeux, quand il parle, restent constamment durs, fixes, sévères.

AGAZZI. – Je vous en prie, monsieur Ponza! (Faisant les présentations.) Monsieur Ponza, notre nouveau collaborateur de la préfecture. Ma femme, madame Sirelli, madame Cini, ma fille, monsieur Sirelli, Laudisi, mon beau-frère. Asseyez-vous, je vous en prie.

PONZA. – Merci. Cinq minutes et je vous débarrasse.

AGAZZI. – Vous voulez peut-être me parler seul à seul.

PONZA. – Je puis parler devant tout le monde… et même… c’est une déclaration nécessaire de ma part…

AGAZZI. – S’il s’agit de la visite de madame votre belle-mère, c’est inutile…

PONZA. – Non, monsieur le secrétaire général. Il s’agit d’autre chose. Je tiens à vous faire savoir que madame Frola, ma belle-mère, se serait présentée ici sans aucun doute avant que madame et mademoiselle eussent la bonté de l’honorer d’une visite, si je n’avais pas tout fait pour l’en empêcher, ne pouvant permettre en aucun cas qu’elle fasse des visites, ni qu’elle en reçoive.

AGAZZI, se redressant, offensé. – Et pourquoi, s’il vous plaît?

PONZA, s’emportant malgré tous ses efforts pour se contenir. – Ma belle-mère a parlé à ces messieurs et à ces dames de sa fille, n’est-ce pas? Elle vous a dit que je lui défendais de la voir, de monter chez elle?

AMÉLIE. – Mais, pas du tout! Madame Frola a été pleine d’égards et de bonté pour vous!

DINA. – Elle n’a dit de vous que du bien!

AGAZZI. – Et elle a dit qu’elle s’abstenait de monter chez sa fille par égard pour un sentiment que, franchement, nous avouons ne pas comprendre.

MADAME SIRELLI. – Et même, s’il fallait vous dire ce que nous en pensons!…

AGAZZI. – Eh bien, oui! parlons franc… cela nous a semblé une cruauté, une véritable cruauté de votre part!

PONZA. – Je suis précisément ici pour éclaircir ce point, monsieur le secrétaire général. La situation de cette pauvre femme est extrêmement douloureuse. Mais la mienne ne l’est pas moins… et pour m’obliger à m’expliquer… à rendre public ce malheur… il a fallu une violence comme celle dont on a usé envers moi… Cette violence me contraint à tout dévoiler. (Il s’arrête un moment, puis d’une voix lente, détachant les syllabes.) Madame Frola est folle.

TOUS, sursautant. – Folle?

PONZA. – Depuis quatre ans.

MADAME SIRELLI, avec un cri. – Oh! mon Dieu! Mais on ne le dirait pas du tout!

AGAZZI, stupéfait. – Folle! Comment cela?

PONZA. – On ne le dirait pas, mais elle est folle, et sa folie consiste précisément en ceci: elle croit que je refuse de lui montrer sa fille. (Avec une émotion atroce et presque féroce.) Et comment pourrais-je lui montrer sa fille… Sa fille est morte depuis quatre ans.

TOUS, épouvantés. – Morte? Oh!… comment cela? Morte?

PONZA. – Depuis quatre ans. C’est cela qui l’a rendue folle.

SIRELLI. – Mais alors, votre femme?

PONZA. – Je l’ai épousée, il y a deux ans, en secondes noces.

AMÉLIE. – Et alors, elle croit que c’est encore sa fille?

PONZA. – C’est ce qui l’a sauvée, si on peut s’exprimer ainsi. Elle me vit passer dans la rue avec ma seconde femme, de la fenêtre de la pièce où nous la gardions… Elle a cru revoir sa fille, et elle s’est mise à rire, à trembler de tous ses membres… Du jour au lendemain elle échappa au morne désespoir qui la tenait pour tomber dans cette nouvelle folie… Les premiers temps elle exultait, elle débordait de joie… Maintenant elle est plus calme; elle s’est résignée d’elle-même à ne plus venir chez moi, ce qui mêla un peu de tristesse à sa folie… Mais elle est contente quand même, comme vous avez pu le voir… Elle s’obstine à croire qu’il n’est pas vrai que sa fille soit morte, et que je veux la garder tout entière pour moi, l’empêcher de la voir. On la dirait guérie et, à l’entendre parler, elle n’a rien d’une folle.

AMÉLIE. – Ah! mais, rien du tout!

MADAME SIRELLI. – Et vous dites qu’elle est contente comme cela?

PONZA. – Elle le dit à tout le monde, et elle a vraiment pour moi une grande affection et de la gratitude. C’est que je fais de mon mieux pour ne pas contrarier sa folie… au prix de lourds sacrifices matériels. J’ai deux ménages à entretenir au lieu d’un… J’oblige ma femme qui, heureusement, a la charité de se prêter à ce jeu, à lui procurer l’illusion qu’elle est sa fille. Elle se met à la fenêtre, elle lui parle, elle lui écrit. Mais ce devoir de charité ne peut aller au delà de certaines limites… Je ne peux vraiment pas contraindre ma femme à vivre avec elle! Et alors, cette malheureuse vit comme emprisonnée, toujours enfermée à clé, par crainte que l’autre ne veuille entrer chez elle… Oui, sa folie est tranquille et puis elle a une nature si douce! Mais comprenez l’horreur, l’horreur physique qu’aurait ma femme à recevoir ses caresses… Ce serait une chose déchirante d’ailleurs.

AMÉLIE, éclatant, avec horreur et pitié tout ensemble. – Oh! certainement! la pauvre femme! C’est trop naturel!

MADAME SIRELLI, à son mari et à Mme Cini. – Alors, c’est sa femme qui veut qu’il l’enferme à clé?

PONZA, pour couper court. – Monsieur le secrétaire général, vous comprenez que je ne pouvais laisser ma belle-mère venir ici que contraint et forcé.

AGAZZI. – Ah! je comprends, je comprends maintenant; je m’explique tout.