7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Dieser historische Roman spielt zu Zeiten der Hanse, und zwar als dieses Kaufmannsbündnis schon zu sterben begann. Dennoch oder gerade deswegen versucht man von Lübeck, der Königin der Hanse, aus, zu retten, was zu retten geht. Und so will man fernere Handelsplätze nicht zuletzt durch Kunst und Kultur an sich binden. „Lübisches Geld ist überall im Schwange, wie Ihr als Weitgereister zweifellos wisst. In den meisten Städten wird nach lübischem Recht geurteilt. Lübische Bilder stehen in vielen Kirchen, das müsst Ihr am besten wissen, aber es sind noch zu wenige. Ich brauche Eure Kunst nicht in Lübeck, sondern für Lübeck!“, sagt der Bürgermeister der Hansestadt zu Bernt Notke, dem Rückkehrer aus Schweden, der einst den berühmten Totentanz in der Marienkapelle gemalt hat. Er soll jetzt ein Kunstwerk in Reval schaffen Das ist zumindest der Wunsch der Mächtigen in Lübeck. Aber wie wird man diesen Wunsch, der zugleich eine Machtdemonstration ist, in Reval, am Rande der Welt, aufnehmen? Will man dort Notke überhaupt Aufträge erteilen? Erzählt wird aus der Sicht eines anderen Künstlers: „Im Schatten der Wismarer Marienkirche wuchs ich auf, ich, der Maler Henning Schnytker. Man hat es schwer, neben einem solchen Turm zu wachsen. Ich fühlte mich immer klein. Mein Vater, Jost Schnytker, besaß ein festes steinernes Bürgerhaus mit Treppengiebel und glasierten Ziegeln in der Straßenfront, das sich neben der riesigen roten Kirche freilich auch klein genug ausnahm.“ Eines Tages bekommt der noch sehr junge Mann in Wismar Besuch: „Ich bin der Lübecker Maler Bernt Notke, nebenbei auch Reichsmünzmeister des schwedischen Königs. So, und nun höre gut zu: Ich will dich mit nach Lübeck nehmen.“ Am Anfang zögert er noch, doch schneller als gedacht, ist sein Schicksal entschieden. Und Schnytker ist wie betäubt vom Glück. Doch 30 Jahre später sitzt dieser Mann hinter Eisenstäben im Narrenhaus in Reval und soll sich verantworten. Und erst allmählich schält sich heraus, welchen Verbrechens er eigentlich beschuldigt wird und wie es dazu gekommen ist. Und das hat viel mit Bernt Notke zu tun, dessen Leben, welches das Leben von Henning Schnytker mehr bestimmt hat als ihm lieb sein konnte. Der Roman „Türme am Horizont“ ist auch in einer estnischen Übersetzung erschienen. Und diese Tatsache wird umso verständlicher, wenn man weiß, dass das alte Reval, von dem in diesem Buch immer öfter die Rede ist, seit 1918 auch ganz offiziell Tallinn heißt – heute die Hauptstadt der Republik Estland.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Impressum

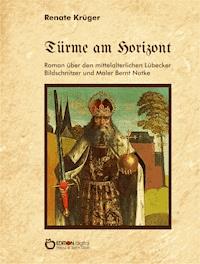

Renate Krüger

Türme am Horizont

Roman über den mittelalterlichen Lübecker Bildschnitzer und Maler Bernt Notke

ISBN 978-3-86394-335-6 (E-Book)

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung eines Auszugs aus dem Lübecker Totentanz für die Marienkirche von 1463

Das Buch erschien erstmals 1982 im Prisma-Verlag Zenner und Gürchott, Leipzig.

© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de

1. Kapitel

Im Schatten der Wismarer Marienkirche wuchs ich auf, ich, der Maler Henning Schnytker. Man hat es schwer, neben einem solchen Turm zu wachsen. Ich fühlte mich immer klein.

Mein Vater, Jost Schnytker, besaß ein festes steinernes Bürgerhaus mit Treppengiebel und glasierten Ziegeln in der Straßenfront, das sich neben der riesigen roten Kirche freilich auch klein genug ausnahm.

Ehrlich gesagt - ich hatte Angst vor der Marienkirche und wagte es lange Zeit nicht, meinen Kopf ganz hinten in den Nacken zu legen, ihn furchtlos hängen zu lassen, damit meine Augen die Turmfassade hinaufklettern konnten bis dorthin, von wo das Glockensausen kam, das uns Schweigen und Ehrfurcht gebot. Wenn geläutet wurde, verstummte in unserem Hause das Gespräch. Man hätte auch ohnehin kein Wort verstanden.

Mein Vater war Maler, wie auch mein Großvater Maler gewesen war und wie auch ich einer wurde - was denn sonst? Ich lernte die Kunst in der Werkstatt meines Vaters, verlor mit zunehmenden Jahren die Angst vor der großen Kirche mit ihrem hohen Turm, gewann ihn sogar lieb, denn der Glöckner ließ mich, sooft ich es wollte, aus der Glockenstube über Land und Meer schauen. Immer wieder zeigte er nach Westen und sagte: »Dort liegt Lübeck!« Und manchmal war mir, als sähe ich die Lübecker Türme am Horizont, so wie man von der Insel Poel aus die Türme am Wismarer Horizont sieht. Ich genoss diesen Anblick oft, denn der Bruder meiner Mutter besaß auf Poel ein Bauerngut.

Ich war ein eifriger, wissbegieriger Lehrling, mein Vater konnte sich mit mir sehen lassen. Wir malten Altartafeln und kleine fromme Bilder für Klöster und Wismarer Bürger; wir hatten genug zu tun. Es ging uns gut. Die Einnahmen flossen reichlich.

Mein Vater vergrößerte das Haus und die Werkstatt. Lehrlinge aus weniger angesehenen Familien wies er ab. Er war zeitweilig auch Armenpfleger der Stadt, hatte einen Sitz unter den Vorstehern des Heilig-Geist-Spitals und rückte sogar in den Wismarer Rat auf. In diesen Jahren malte er nur noch wenig und setzte alle Hoffnung auf mich: Ich sollte sein Haus leiten und die großen Aufträge ausführen. Ich sollte dem Namen Schnytker noch größeres Ansehen verschaffen.

Aber zunächst schlug für mich die Stunde eines Abschieds. Ich war siebzehn Jahre alt geworden und ging nun auf die Gesellenwanderschaft, und zwar nach Rostock und Stralsund. Dann zog ich auch noch nach Greifswald und sogar nach Prenzlau, aber dort hielt ich mich nicht lange auf.

Viel Neues lernte ich unterwegs nicht, und in Stralsund fragte man mich fast vorwurfsvoll, weshalb ich denn nicht nach Lübeck wollte. Allein in Lübeck gäbe es Neues, dort könne man lernen, nur dort lebten angesehene Meister. Alle anderen seien doch nur kleine Pinselfuchser, - wenn auch ehrenwerte, angesehene Leute. Weshalb ich es denn nicht weiterbringen wollte? Diese Frage traf eine empfindliche Stelle in mir. Ich wäre ja gar zu gern nach Lübeck gewandert, aber leider hatte ich dazu weder Auftrag und Erlaubnis, noch besaß ich damals genügend Mut, und es fehlte mir vor allem an Entschlossenheit und ausdauernder Abenteuerlust.

»Du hast schon eine ganze Menge gelernt«, hatte mein Vater vor Antritt meiner Wanderung gesagt, »dieser Weg ist nur nötig, damit den Vorschriften Genüge getan wird und die Zunft dich aufnimmt. Es ist nur eine Formsache. Je schneller du die Wanderung hinter dich bringst, um so besser!«

Vielleicht dachte er auch einen kurzen Augenblick lang an Lübeck, aber bei uns dachte man nur an Lübeck und verscheuchte die Gedanken sogleich wieder damit, dass man feststellte, Wismar sei auch nicht die letzte der Seestädte, und eigentlich leide man hier keinen Mangel.

Vielleicht fürchteten wir uns vor der Größe und dem Ansehen Lübecks und meinten, wir könnten nicht mithalten. Lübeck - die Königin der Hanse ...

Aber in Wismar war doch auch alles solide und gut und groß genug, und mit Königen und Fürsten hatten wir nichts im Sinn, nicht einmal mit dem mecklenburgischen Herzog, dem wir das Leben so sauer wie möglich machten. Als ich von meiner Wanderschaft zurückkehrte, fand ich unser Haus in Aufregung und Trauer. Mein Vater war gestorben. Er, der so gesund und kräftig wirkte, war das Opfer einer ansteckenden Krankheit geworden. Vielleicht war es sogar die Pest gewesen, nur sprach man das nicht aus, sondern redete nur von einer Halsentzündung.

Mein Vater wurde im südlichen Seitenschiff der Marienkirche bestattet, und ich stiftete ihm einen teuren gotländischen Grabstein, von dem zuvor die Gedächtnisworte an einen schon vor hundert Jahren Verstorbenen getilgt worden waren.

Nun war ich plötzlich Besitzer einer großen Werkstatt geworden und selbst noch gar nicht Meister. Um die Werkstatt war es nicht schlecht bestellt, die führte der Altgeselle gut. Fast zu gut, fand meine Mutter.

»Du musst dich dranhalten, Henning«, sagte sie, »wir brauchen ihn, aber es wird ihm zu Kopf steigen, wenn wir ihn zu sehr brauchen. Bewirb dich um das Meisteramt, geh noch einmal auf Wanderschaft, wenn es sein muss, aber verliere keine Zeit, sonst arbeitet und wirtschaftet uns der Altgeselle allesamt zum Haus hinaus.«

Meister werden - ja wie? In meinem jugendlichen Alter ... Ich hatte nichts Besonderes vorzuweisen, nichts, womit ich die Vorsteher der Malerzunft hätte beeindrucken können.

Da wurde mir ein Angebot zuteil, das ich begierig ergriff, weil es mir großen Erfolg versprach.

In unsere Werkstatt kamen eines Tages zwei Männer und eine Frau. Die Gesellen und Lehrlinge beugten sich schon über die Schüsseln, ich war allein bei den Malbrettern zurückgeblieben, weil ich mir in Ruhe betrachten wollte, was die anderen gemacht hatten. Ich musste ja immer darauf achten, dass sie mich nicht überflügelten. Es gefiel mir gar nicht, dass ich den Fremden allein gegenübertreten musste, denn ich war noch unerfahren im Verhandeln. Natürlich meinte ich, man wolle mir einen Auftrag überbringen.

»Ihr seid Henning Schnytker, der Maler?«, fragte der größere der beiden Männer, zu dem ich aufsehen musste. Er war reisemäßig, aber vornehm gekleidet, nur das Haar hing unordentlich herum. Die Augen blickten düster und herrisch, das Gesicht wirkte hochmütig und doch anziehend. Er hatte große Hände, aber sie waren schlank und sehr beweglich. Der andere Mann und die Frau hielten sich hinter ihm, blickten zu Boden und wirkten wie Knecht und Magd. »Ja, ich bin Henning Schnytker«, erwiderte ich und zwang mich, dem Mann fest in die Augen zu sehen. Ich merkte, dass er prüfte, wie lange ich seinem Blick wohl standhielt. Ich riss meine Augen hoch, aber der Schweiß trat mir auf die Stirn.

»Ich habe da etwas für dich«, sagte der Mann in gleichmütigem Ton, als handele es sich darum, eine abgeplatzte Stelle auf einem Altarbild wieder in Ordnung zu bringen.

Es war mir sehr peinlich, dass der Mann du zu mir sagte, als sei ich ein Knecht oder ein wendischer Fischer, denn jetzt kamen die Lehrlinge von der Mahlzeit zurück und sperrten die Augen auf. Vom Turm der Marienkirche ertönte das zweite Mittagsläuten. Ich hätte sie für ihre Pünktlichkeit loben müssen, aber heute hätten sie ruhig etwas zögern können. Auch dem Fremden gefiel dieser Tumult nicht.

»Komm um das Abendläuten in die Marienkirche, dort können wir weiter über die Angelegenheit reden.«

»Wer seid Ihr, Herr?«, fragte ich hastig, während sich die Fremden zum Gehen wandten. Das Wort Herr war mir so herausgerutscht und missfiel mir sehr, denn wir Wismarer Bürger sagten zu keinem Fremden Herr. Noch weniger passte es mir, dass nun auch der Altgeselle in die Tür gekommen war und meine unterwürfig klingende Anrede gehört hatte.

Vor Verwirrung hatte ich nicht darauf geachtet, dass der Fremde leise einen Namen nannte, und so wartete ich ärgerlich und ungeduldig auf die Zeit des Abendläutens und war mit meinen Gedanken nicht bei der Arbeit. Bald schon zog ich den Malerkittel aus, wusch mich, schlüpfte in mein Sonntagsgewand und ging zur Marienkirche hinüber.

Um den Turm kreisten die Dohlen, und der Wind heulte. Ich richtete meine Schritte zunächst zum Grabstein meines Vaters, um ein Gebet für seine Seelenruhe zu sprechen und seinen Namenspatron, den heiligen Georg, um Schutz und Hilfe für meine Werkstatt und meine ungesicherte Lage anzurufen, kam dazu jedoch nicht, denn der große Fremde war schon anwesend, diesmal allein. »Dein Vater war ein guter Maler, ich habe ihn als jungen Mann gekannt. Wie steht es mit deiner Kunst?«

Ich war außer mir, dass der Fremde auch hier am Grabe meines Vaters einfach du zu mir sagte, als sei er mein Vormund.

»Wer seid Ihr eigentlich?«, fragte ich noch einmal, und zwar ziemlich herausfordernd, und es gelang mir, die Anrede Herr zu vermeiden. »Hast du das schon wieder vergessen? Ich bin der Lübecker Maler Bernt Notke, nebenbei auch Reichsmünzmeister des schwedischen Königs. So, und nun höre gut zu: Ich will dich mit nach Lübeck nehmen.«

»So, wollt Ihr das? Muss es noch heute sein?«

»Rede nicht so dumm daher! Du weißt genau, was das für dich bedeutet. Du bist nichts, aber bei mir könntest du etwas werden. Jedenfalls soviel, dass du ohne Furcht und Rücksicht eine Werkstatt in Wismar führen könntest. Ich werde deiner Mutter Geld geben, damit sie deine Arbeitskraft entbehren kann. Und dann mache ich einen Maler aus dir, wie ihn Wismar noch nicht gesehen hat. Das heißt, wenn du es nicht vorziehst, in Lübeck zu bleiben. Und nun packe deine Sachen und ordne dein Haus, morgen segeln wir nach Lübeck weiter.«

Genau so waren seine Worte. Sie klingen mir noch heute in den Ohren, kurz und herrisch, hochmütig und befehlend, und doch kam mir aus ihnen auch etwas Gewinnendes entgegen, etwas ungewöhnlich Anziehendes. Ich kam gar nicht mehr los davon.

Jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich viele Jahre gar nicht mehr bedacht hatte. Notke stotterte ... »Lü-Lü-Lü-Lübeck«, sagte er.

Nun dröhnte das Abendläuten durch den Kirchendämmer. Notke stand noch immer vor mir und lächelte auf mich herab, und ich sah ihm an, dass er sich seines kleinen Sieges bewusst war.

Wozu sollte ich nun noch Vaters Namenspatron anrufen? Ich hatte ja schon erhalten, worum ich bitten wollte.

»Dies ist der einzige Ort in Wismar, an dem ich frei atmen kann«, sagte Notke noch. »Wie kann man nur in dieser engen kleinen Stadt leben? Also komm morgen in der Frühe zum Hafen, du wirst unser Schiff schon finden. Und hier ist das Geld für deine Mutter. Es wird einige Jahre reichen.«

»Einige Jahre?«, fragte ich entsetzt. Doch Notke hatte sich schon dem Ausgang zugewandt und verschwand.

Ich fühlte, mein Schicksal hatte sich entschieden, ob ich wollte oder nicht; und eigentlich wollte ich ja. Langsam ging ich durch die Marienkirche, um mich zu sammeln und um Abschied zu nehmen. Und ich tat gut daran, denn so habe ich die Marienkirche niemals wiedergesehen ...

2. Kapitel

Meine Mutter lamentierte über ihre Einsamkeit und beteuerte zur gleichen Zeit, dass ich in einen Glückstopf gegriffen habe. Der Geldbeutel gefiel ihr sehr. Sie wog ihn hin und her und packte dann meine Sachen. Nur meine Schwester Barbara fand sich mit der neuen Lage nicht so schnell ab. »Was wird aus mir?«, rief sie immer wieder. Von Rechts wegen hätte ich sie nun bald verheiraten müssen; wer sollte es sonst tun? Doch ich lebte schon im Neuen.

»Gräm dich nicht, ich finde in Lübeck einen Mann für dich.«

»Und wenn nicht? Nonne will ich nicht werden.« Ich tat ihre Sorgen schnell ab.

Meine Mutter und ich sprachen dann mit dem Altgesellen und teilten ihm mit, ich ginge zu weiterer Ausbildung in das Haus des Bernt Notke nach Lübeck, um unserer Werkstatt zu noch höherem Ansehen zu verhelfen. Er sah mich böse und neidisch an und trollte sich bald. Er wusste, wenn ich aus Lübeck zurückkäme, würde man mich schnell Meister werden lassen, und er hätte ausgespielt.

Am nächsten Morgen war ich in aller Frühe am Hafen und fand sofort das Schiff, auf dem Bernt Notke nach Lübeck segelte, es war das größte, das im Hafen lag, und die Lübecker Flagge mit dem Reichsadler war nicht zu übersehen. Meine Mutter und meine Schwester keuchten mit den Gepäckstücken hinterher. Die ganze Nacht hatten sie mit den Vorbereitungen zu meiner Abreise zugebracht.

Der Wind stand nicht günstig, und wir kamen nur langsam vorwärts, was mir zuerst sehr missfiel, denn ich wollte so schnell wie möglich die Lübecker Türme am Horizont sehen.

Von der Aussicht, nach Lübeck zu kommen, war ich wie betäubt. Ich griff ja das Glück mit Händen. Was galten mir nun die Werkstätten in Rostock, Stralsund, Greifswald oder gar in Prenzlau?

Den Namen Bernt Notke hatte ich schon gehört, aber er hatte sich in mir nicht festgesetzt. Er klang wie aus unerreichbaren Fernen zu mir herüber. Nun stand der Träger dieses Namens leibhaftig vor mir. Ich war so geschmeichelt und voller Freude darüber, dass mich Notke in seine Werkstatt aufnehmen wollte, dass ich gar nicht darüber nachdachte, weshalb er das wohl tat. Die Fahrt nach Lübeck war für mich der Aufbruch in ein neues, unbekanntes, großes Land ...

3. Kapitel

Das war vor fast dreißig Jahren. Damals begann sich mein Leben zu verwirren ...

Ich habe fest damit gerechnet, hier und jetzt in Reval werde sich alles entscheiden, alles lösen, meine Vergangenheit, mein Leben, meine Zukunft, doch ich habe mich so sehr geirrt, dass ich mich mit schmerzlicher Anstrengung in mein gebrochenes, gestörtes Leben zurücksehne.

Gleiche ich nicht dem Esel, der aufs Eis ging, um zu tanzen, der einbrach und nun zu ertrinken droht?

Was habe ich davon, dass ich ein zweites Mal aus meinem ruhigen, sicheren Leben in Wismar aufbrach, ausbrach? Ich war so stolz darauf, dass ich es überhaupt fertigbrachte, alles hinter mir zurückzulassen ... Doch jetzt erscheint mir Wismar als das himmlische Jerusalem, dessen Bürgerbrief ich leichtsinnig und undankbar zerrissen habe, um ihn - wogegen? - einzutauschen. Gegen einen mit Eisenstangen versperrten Verschlag, in dem ich mit drei Wahnsinnigen hausen muss. Fast bin ich versucht zu sagen: mit drei anderen Wahnsinnigen.

So sagen die Herren dieser Stadt Reval: Er ist wahnsinnig, sagen sie, höchstwahrscheinlich ist er wahnsinnig. Wer da so mir nichts, dir nichts nach einem Schiffbruch an Land gespült wird und behauptet, er habe ein Bild bringen wollen, das er vor einem Menschenalter in der Lübecker Werkstatt des Bernt Notke für diese Stadt Reval gemalt habe, der kann im Kopf nicht ganz richtig sein. Und dann bringt er das Bild nicht einmal, sondern behauptet, es sei von den Wellen verschlungen worden …

»Aber das ist die reine Wahrheit, meine Herren dieser stolzen Stadt Reval! Ich klammerte mich an die Rolle, als könne sie mich vor dem Wasser retten, aber sie hat mich nicht gerettet. Ich kam nur davon, weil ich sie losließ.«

»Und wo ist die Rolle nun, he?«

»Auf dem Grund des Meeres, wo sonst? In der Unterwelt, im Rachen des Leviathan. Der Walfisch, der einst auch den Jona an Land spie, hat nur eine Hälfte von mir dem Leben zurückgegeben. Die andere, die Bilderrolle, hat er behalten, und er wusste wohl, wie sehr er mich damit traf.«

»Weshalb verschwenden wir unsere Zeit mit diesem Menschen? Er gehört ins Narrenhaus. Auch die anderen Narren dort machen immer das Meer verantwortlich, wenn sie in die Enge getrieben werden ... Das Meer ist ja groß genug.«

Ich höre diese Worte noch jetzt, und ich sehe den Mann, der sie sprach, immer wieder vor mir. Er sah gewinnend und geduldig aus. Auf ihn hatte ich Hoffnung gesetzt. Seine blauen Augen blickten vertrauenswürdig, die Stimme klang angenehm und doch - diese Worte ... Kalt und herzlos wie ein Todesurteil. Vielleicht noch schlimmer. Er nahm mich nicht ernst.

Dann lieber gleich mit dem Haupt auf den Richtblock, als mit Leib und Leben diesen Menschen hier im sogenannten Narrenhaus ausgeliefert werden, vor denen ich Tag und Nacht keine Ruhe habe und gegen die ich mich nur schützen kann, wenn ich ebenso närrisch rede wie sie, schreie, mich zu Boden werfe, auflache, heule und dann wieder herumspringe. Und das Schlimmste - ich gewinne Lust an solchem Schreien und Herumspringen. Es ist mir, als würde mir leichter ums Herz. Bin ich vielleicht wirklich schon närrisch?

Ein anderer Ratsherr schien bei der Vernehmung Mitleid mit mir zu haben. Er war schon sehr alt, hatte keinen Zahn mehr im Mund, und ich konnte ihn nur mit Mühe verstehen.

»Man soll ihn noch einmal anhören. Vielleicht ist doch etwas dran an dem, was er sagt. Das Narrenhaus sei ihm ein Fegfeuer, ein Reinigungsort. Dort möge sich für ihn selbst erweisen, was Wahrheit ist. Wenn er mit seinem Bericht durchhält, soll er gerechtfertigt werden.«

Sie ließen mir also eine kleine Hoffnung, und ich klammerte mich daran, wie ich mich an die Bilderrolle geklammert hatte.

Aber schon wurde ich von neuen Ängsten geschüttelt. Die Bilderrolle war meiner Umklammerung entglitten. Doch ich war gerettet worden. Vielleicht deshalb, weil ich sie losließ? Sind das nicht närrische Gedanken?

Mein Gott, die Narrheit ist wie die Pest. Sie springt von einem auf den anderen. Wehe dem, der nicht fliehen kann!

Immer wieder rüttelte ich an den Eisenstäben des Verschlages, wie es die anderen auch tun. Irgendwann einmal soll einem ein Ausbruch geglückt sein. Eine kleine Hoffnung ...

Aber schon fühle ich die Bilderrolle wieder meinen Armen entgleiten. Ich werde stumpf und setze mich in eine Ecke, drücke das Gesicht gegen die beiden zusammenlaufenden Wände, die feucht und kalt sind, schmutzig und glitschig, presse mich immer fester in die Ecke, drehe mich nicht einmal um, wenn Brot durch die Gitterstäbe geworfen wird. Sollen sich die anderen den Wanst vollschlagen, ich will mich allmählich selbst in den Stein hineindrücken und sterben …

Doch dann kriecht die Hoffnung wieder auf mich los und nimmt mir den Mut zum Sterben. Die Hoffnung, man wolle mich noch einmal anhören. Und dann drehe ich mich doch wieder um.

Verfluchte Hure Hoffnung! Lässt sich mit jedem ein, lässt dann doch jeden allein, schickt ihn fort ...

Und wenn die anderen sich müde getobt haben oder gesättigt dann doch einmal in den Schlaf finden können, lege ich mir zurecht, was ich sagen werde. Dann klammere ich mich an die Gewissheit, auf die Worte käme es an, allein auf die Worte, und ich schiebe sie hin und her, ordne sie bald hier, bald dort an, wie ich früher die Figuren auf meinen Maltafeln hin und her geschoben, sie bald hier, bald dort angeordnet habe, so lange, bis ein schönes und richtiges Bild entstand, auf dem alles dort seinen Platz fand, wo es hingehörte. Doch schon wieder werde ich mutlos, denn wo ist sie geblieben, die Welt der schönen Bilder? Entrückt, verschwunden ... Für mich liegt sie auf dem Grund des Meeres; weshalb bin ich nicht mit ihr versunken?

Dort unten ist es gleichgültig, wie die Figuren angeordnet sind, ob der Kaufmann rechts oben tanzt und der Tod links unten. Die Fische und das Seegewürm kümmern sich nicht darum.

Und doch - ganz unten auf dem Grund meiner durcheinandergerüttelten Seele fühle ich mich noch in der Welt meiner Bilder beheimatet. Vielleicht habe ich diesen anderen armen Narren doch etwas voraus. Aber die müssen doch auch eine Heimat gehabt, etwas Schönes verloren haben, wie kämen sie sonst zu ihrer Narrheit? Oder haben sie auch alles weggeworfen wie ich? Es ist wohl die größte Pein und Strafe, die ich hier erlebe, die heißeste Glut im Fegfeuer, dass ich das, was ich wegwarf, hier wieder vor mir aufbauen muss. Ich muss ja die Welt, aus der ich komme, genau schildern können, wenn der Rat mich noch einmal anhört, sonst werde ich niemanden überzeugen können, und alles bleibt verloren.

Wieder bin ich versucht zu sagen: Es bleibt auch so schon verloren ... Aber nein! Ich will ein Bild malen, ich will so tun, als ob! Und wenn es meine allerletzten Kräfte fordert, und wenn ich danach regungslos im verschimmelten Stroh liegen werde, auch auf die Gefahr hin, dass man mich für tot hält und fortschleift ... Ich will mir meine Worte zurechtlegen und ein Bild in Gedanken malen.

Ihr wollt wissen, was ich mache? Weshalb ich meinen Kopf in den Nacken lege und ihn fallen lasse, als sei er mir zuviel? Er wird nicht zu Boden poltern, nein, ich vertraue darauf, dass ich ihn behalten werde.

Ich habe keine Angst mehr vor dieser übermächtigen Marienkirche ... Aber ihr fürchtet euch wohl, schaut gar nicht hin, habt eure Augen zu Boden geschlagen, bohrt euren Blick in die Erde.

Ich hingegen lasse meinen Blick die Turmfassade hinaufklettern, über das große Portal hinweg, ein Stockwerk um das andere nach oben, bis hinauf zur Turmkugel.

Nein, ich habe keine Angst mehr. Ich wage diesen Aufstieg nicht nur bei der Turmfassade der Wismarer Marienkirche, sondern bin kühner geworden und mache mich auch an die beiden Türme der Lübecker Marienkirche heran und klimme hinauf.

Jeder Turm erhält ein Auge. Nein, ich fürchte mich nicht mehr vor euch, ich will mich nicht länger in euren Schatten ducken. Ich fordere euch heraus!

Ich glaube, es ist Nacht. So heult der Wind nur nachts. Der Alte, dessen Sprache ich nicht verstehe, grunzt im Schlaf. Es scheint, er kommt nicht aus der Stadt. Er hat Bauernrhythmus im Blut, und wenn er schläft, wird es wohl Nacht sein.

Der andere flüstert Gebetsworte vor sich hin. Das tut er immer. Willkürlich aneinandergefügte Gebetsworte. Gott muss schon sehr barmherzig sein, um sie zu entzerren und zu entwirren.

Der dritte liegt wie tot, aber manchmal stöhnt er. So liegt er schon seit Tagen, wen kümmert's? Ich wollte einmal nach ihm sehen, aber er biss mich ins Bein. Die Wunde ist noch immer offen und schmerzt, dass ich nicht einschlafen kann.

Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich denke: Wenn sie das noch erfahren hätten, meine Frau, meine Kinder ... Doch diesen Gedanken kann ich am allerwenigsten ertragen, denn sie haben ja vorausgesehen, welches Ende es mit mir nehmen würde. Als ich mich zum Aufbruch anschickte, umschlang meine Frau meinen Hals und nahm mir fast die Luft.

»Ich beschwöre dich bei Gott dem Allmächtigen, Henning Schnytker, wirf diese Gedanken zum Fenster hinaus, du versündigst dich! Ich beschwöre dich bei der Jungfrau Maria, den Heiligen Georg und Nikolaus und, wenn es dir hilft, auch bei Doktor Martin Luther! Komm zu dir, stürz dich und mich nicht ins Verderben ! Lauf doch keinen Irrlichtern nach! Notke ist längst tot und vermodert. Wie kommst du nur darauf, dass du dich vor ihm fürchtest? Es geht dir doch gut, du bist ein angesehener Bürger in Wismar und Vorsteher der Malerzunft! Tritt dein Glück nicht mit Füßen! Mach dich nicht zum Narren!«

Aber ich hörte nicht auf sie, ich nahm die Bilderrolle, und wir segelten los ...

Nein! Das ist nicht die richtige Malweise, der beste Bildaufbau. Ich muss weiter zurückgehen. Noch einmal bis zum Anfang.

Das müsste ich den Revaler Herren als erstes zurufen: Ich bin ein Wismarer Bürgerskind! Ihr müsst mich verstehen! Ich bin nicht irgendein Hergelaufener, sondern genauso aufgewachsen wie ihr; auf der einen Seite das Meer, auf der anderen die riesigen Kirchen, die gegen alles Schutz und Schatten geben. Ich spreche die gleiche Sprache wie ihr und habe nie eine andere gesprochen als die der hansischen Kaufleute und Schiffet. Ich bin einer von euch. Seid nicht misstrauisch! Von Kind an habe ich das gleiche gesehen wie ihr, Kirchen, Mauern, Giebel, aufgeblähte oder erschlaffte Segel über hochseetrotzenden Schiffen, Türme am Horizont, immer wieder Türme am Horizont.

In Wismar St. Marien, St. Georg, St. Nikolai. In Lübeck den Dom, St. Marien, St. Petri. In Rostock St. Marien, St. Nikolai, St. Petri, St. Jakobi. In Stralsund St. Marien, St. Nikolai. In Greifswald ... In Danzig ... In Reval ... Das ist doch unser gemeinsames Kennzeichen, unsere gemeinsame Hoffnung: der weite Horizont, der Blick vom Meer zum Land auf die spitzigen unerschütterlichen Türme.

Ich gehöre zu euch auch wegen dieser Türme. Erklärt mich doch nicht einfach zum Narren ...

Wie war es, als vor fast dreißig Jahren die Lübecker Türme vor mir auftauchten?

Herr Notke wies mir einen winzigen Platz in dem winzigen Raum des Schiffsjungen zu. Aufrecht stehen konnte man nicht darin.

Herr Notke lag während der Fahrt' in seiner Schiffskammer auf einem Bärenfell. Er war brummig und wortkarg und schickte die meisten Speisen, die der Schiffsjunge Wickede ihm bringen musste, unberührt zurück. Nur die Frau, Birgitta mit Namen, die ich für eine Magd hielt, und der Knecht Inger aßen davon. Notke trank nur Wein, und er trank ihn allein.

Ich hatte mich mit Wickede schnell angefreundet. Wir waren oft zusammen. Als Herr Notke einmal aus tiefer Nachdenklichkeit in heiteren Schlummer gefallen zu sein schien, probierten wir von seinem Wein. Inger und die Frau waren draußen. Wickede setzte das Glas so an, wie er es bei Herrn Notke gesehen hatte, einen grünen Becher mit dicken Nuppen. Er ließ der süßen feurigen Flüssigkeit viel Zeit in seinem Mund, hielt die Augen geschlossen, die Lippen gespitzt.

Und dann kam ich und spürte auch den Wein auf der Zunge, sah erfreuliche Bilder vor mir: Sonne über der Insel Poel, Licht in den farbigen Fenstern von St. Marien.

Ich hörte angenehme Töne: das Klimpern des Schlüsselbundes am Gürtel meiner Mutter, Gesang und Lautenspiel in der Kammer meiner Schwester. Wickede und mir wurde es immer leichter und freier zumute. Doch plötzlich schlug Herr Notke die Augen auf - oder hatte er sie gar nicht geschlossen? - und richtete sie groß und spöttisch auf uns. »Sieh da, die Zwerge trinken unverdienten Wein!«

Das wollte er sagen, aber er schaffte es nicht. Die Worte lösten sich einfach nicht von seinen Lippen, es war das alte Leiden. Notke stotterte nicht immer, aber konnte sich nie darauf verlassen, schön und fließend zu sprechen. »S-s-sieh da, d-d-die Zw-Zwerge t-trinken un-unv-unverdienten Wein!« Wie ich später erfuhr, stotterte Notke schon als Kind. Deshalb sahen seine Eltern davon ab, ihn zum Kaufmann, Juristen oder Geistlichen zu machen. Einem Maler und Holzschnitzer würde die gehemmte Sprache weniger schaden, bei dem kam es auf Augen und Hände an.

Wir erschraken, und Röte schoss uns ins Gesicht, weil wir uns ertappt fühlten. Zugleich kamen wir uns überlegen vor, denn diese stotternde Sprechweise erniedrigte den großen Mann. Wickede empfand Mitleid. Er wollte vor Herrn Notke in die Knie sinken, doch er kam nur dazu, hilflos die Hände zu heben. Notke schloss die Augen wieder und sprach weiter, aber seine stotternde Stimme klang versöhnlich.

»Wir haben alle mit Na-Na-Naschen an-angefangen. Achtet darauf, dass aus dem N-Naschen Ge-Genuss wird, aus dem Ge-Genuss K-Kraft, und verdient euch diese Kraft d-durch A-Arbeit!«

»Ja, Herr Notke«, entgegnete Wickede laut. Ich schwieg.

»Komm mit auf den Mastkorb«, sagte Wickede zu mir, als wir hinausgingen. »Wir wollen Lübeck als erste sehen. Die Türme müssen bald auftauchen.«

Der Mastkorb fasste uns gerade. Er schwankte, und ich hatte zu tun, meinen Schwindel zu überwinden. Wickede rieb sich immer wieder die Augen, die vom langen Starren auf die Trennlinie zwischen Meer und Himmel tränten.

Plötzlich schrie er: »Land voraus, Gott sei gelobt!«

Ich war außer mir vor Freude und glitt sogleich am Mast herab, um es jedem Einzelnen mitzuteilen, dass wir nun bald am Ziel wären. Aber die anderen Schiffsleute wirkten abweisend und blieben verschlossen. Vielleicht taten sie auch nur so. Sie hatten es eben schon oft erlebt, dass sich die Küste der Heimat langsam aus dem Dunst abzeichnete.

»Dahmeshöved voraus, Gott sei gelobt!«, hörte ich Wickede rufen, während ich Herrn Notkes Schiffskammer betrat. Ich wollte ihm als Erster die Kunde von der glücklichen Rückkehr bringen. »Dahmeshöved voraus!«, rief ich.

Notke lag auf seinem Bärenfell, hatte den Kopf erhoben und stützte die graue Schläfe in die Hand.

»St. Marien in Sicht!«, murmelte er. Und nach einer Weile: »Was soll's!«

»Aber kehrt Ihr denn nicht gern nach Lübeck zurück?«, fragte ich. Ich verstand nicht, warum er so gleichgültig blieb. Heute ist es mir klar; ich kenne die Zusammenhänge.

Türme am Horizont! Könige in Sicht! Gold, Silber, Edelsteine, Ruhm und Ansehen … Was soll's!

Noch höher konnte Notke nicht emporsteigen. Noch nie hatte es ein Lübecker zum schwedischen Reichsmünzmeister gebracht. Was sollte ihm Lübeck jetzt noch bieten?

Und doch kehrte er auf Bitten des Rates aus Schweden nach Lübeck zurück. Man wusste in Lübeck, dass ihm gar nichts anderes übrigblieb als die Rückkehr, seit sein großer schwedischer Freund und Gönner, der Reichsverweser Sten Sture, tot war.

Ich kann mir vorstellen - und vielleicht gerade jetzt ganz besonders gut -, wie es war, als Wickbold Brömse, der Abgesandte des Lübecker Rates, an Notkes Stockholmer Arbeitstisch trat und ihm in karger niederdeutscher Rede die Bitte vortrug, er möge doch zurückkehren, in Lübeck warte man auf ihn. In Lübeck sei er zu Hause. Es solle ihm nicht leid tun.

Noch lange danach wurde Notkes Antwort in Lübeck herumerzählt und je nach Bedarf ausgeschmückt.

»Woher wollen die Lübecker wissen, was mir leid tut und was nicht?« Brömse hatte dazu geschwiegen, daran kann kein Zweifel bestehen, obgleich ihm gewiss viele Worte auf der Zunge lagen.

Es hätte aber den Lübeckern leid getan, wenn Notke nicht gekommen wäre. Sie brauchten ihn nämlich, ihn und seine Kunst. Seine Figuren und Bilder sollten dem Lübecker Handel auf noch längere Beine verhelfen. Für Notke würde schon genügend abfallen.

Wegen der Fähigkeit zur klaren, weiten Sicht und zum Schweigen betrauten die Lübecker Herrn Brömse immer wieder mit schwierigen diplomatischen Geschäften.

Auch mit Notke hatte er wieder Erfolg, denn der musste ja sowieso die Stockholmer Malbretter und Schnitzmesser verkaufen, denn es würde ihn nicht mehr lange im Norden halten. Jetzt wehte wieder dänischer Wind in Stockholm. Der Schwede Sten Sture war tot, sein Nachfolger Svante Sture saß noch nicht fest im Sattel, und Notke hatte keinen Protektor. Die Dänen wollten bestimmt keinen Lübecker als Reichsmünzmeister in Schweden ... Falls wieder ein Sture auf den Thron käme, würde er die Lübecker dafür honorieren, dass sie Notke gut behandelt hatten.

Wir näherten uns Lübeck. Wickede musste seinen erhöhten Platz verlassen, jetzt wurde an Bord jede Hand gebraucht. Man würde anlegen und gleich darauf das Schiff entladen. Wir hatten reiche Fracht an Bord, Eisen- und Kupferbarren aus Schweden, Pelze und sogar Silber, Alles musste möglichst schnell in den Lübecker Schatzkammern in Sicherheit gebracht werden.

Doch die kostbarste Ladung für Lübeck war Herr Bernt Notke. Seinetwegen hatten sich sogar die Lübecker Ratsherren mit dem Bürgermeister an der Spitze am Hafen versammelt. Wie eine farbige Wand standen sie da in ihren schweren Gewändern aus Brokat, Pelz und Samt. Goldene Ketten hingen ihnen um den Hals. Die silbernen Stäbe der Ratspedellen blitzten. Von den knatternden Fahnen wehte der Lübecker Adler. In Lübeck ist es auch immer windig ... Der Schiffsbaas geriet in Aufregung. Einen solchen Empfang hatte sein Schiff noch nicht oft erlebt. Auch auf ihn würde Glanz vom Empfang für Herrn Notke fallen. Wo blieb Herr Notke?

Mich schickte der Baas in die Schiffskammer, ausgerechnet mich. »Herr Notke, Ihr müsst an Land gehen! Lübeck ist zur Begrüßung angetre ...« Die letzten Worte blieben mir im Munde stecken, denn ich sah, dass Notke nicht auf meine Worte reagierte. Nicht reagieren konnte. Er hatte den Kopf auf den Arm gelegt und schnarchte mit geöffnetem Mund. Das Weinglas neben ihm war umgekippt. Die Weinlache stand noch auf dem Fußboden. Das lange graue Haar hing ihm ins Gesicht.

Um Gottes willen, so konnte Herr Notke dem Lübecker Rat nicht entgegentreten! Der schwedische Reichsmünzmeister durfte doch nicht betrunken in Lübeck ankommen!

Ich flüsterte dem Schiffsbaas zu, wie ich Herrn Notke unten angetroffen hatte. Der Baas zog schnell sein bestes Gewand an und trat vor die Ratsherren.

»Meine Herren! Es tut mir sehr leid, Euch Herrn Notke noch vorenthalten zu müssen. Der letzte Teil unserer Fahrt war sehr stürmisch und ist Herrn Notke übel bekommen. Wie Ihr wisst, ist Herr Notke nicht mehr der Jüngste.«

Über das Gesicht des Bürgermeisters flog ein spöttisches Lächeln. »Ist wenigstens der Ladung die Fahrt gut bekommen?«

Um ein Haar hätte er gesagt - der anderen Ladung ...

»Ja, Herr Bürgermeister!«

»Gut, gehen wir. Herr Notke wird uns schon aufsuchen.«

Keiner der Ratsherren verzog eine Miene. Wenn es heute nicht sein kann, dann eben morgen. Der Lübecker Rat hat immer wegen seiner Geduld gesiegt. Ich spähte mit Birgitta und Inger aus einer Luke. Dies war ja nicht irgendeine Stadt, sondern die Stadt schlechthin.

Wenn man in Wismar von Lübeck sprach, tat man zwar immer etwas herablassend, aber es handelte sich dann immer um den Abschluss eines Gesprächs, denn darüber ging es nicht hinaus. Die Erwähnung Lübecks war die abschließende Bekräftigung, der Beweis. Dann brauchte man nicht weiterzureden.

»Kannst du die Türme zählen, Birgitta?«, fragte Inger.

»Wenn ich mir Mühe gebe ...«

Ich ärgerte mich. Sie sollte bloß nicht so tun, als sei ihr dies alles vertraut und alltäglich. Inger schien meine Empfindungen zu teilen.

»Herr Notke ist launisch, Birgitta. Und er spielt zu hoch. Den Lübecker Rat hat er abgewiesen, indem er sich betrunken hat. Glaube nicht, dass du alle Lübecker Türme zählen kannst!«

Birgitta ärgerte sich auch. Sie war ungeduldig und wollte endlich an Land gehen. Rührte Herr Notke sich noch immer nicht von seinem Bärenfell? Sie ging, um nachzuschauen.

»Wir sind in Lübeck, Herr Notke!«, sagte sie scharf.

»Nein. In Lübeck sind wir, wann ich es will«, entgegnete Notke mit schwerer Zunge. »Und ich will noch nicht.«

Ich lauschte draußen an der Tür, »Wann wollt Ihr denn, Herr?«

»Wenn es dunkel ist, Birgitta. Ich will niemanden sehen.«

Jetzt näherten sich Schritte, es war der Schiffsbaas.

»Ich will jetzt nach Hause zu Weib und Kindern«, sagte er zu mir, »soll dieser verrückte Maler an Bord bleiben, bis er wieder nüchtern ist.«

Erschrocken drehte ich mich nach Notke um. Der schnarchte und schien zu schlafen. Der Baas schüttelte den Kopf.

»Ihr bleibt doch bei ihm? Meine Reise ist zu Ende, ich habe keine Verantwortung mehr.«

»Ja, wir bleiben bei ihm«, sagte Birgitta, »geht nur!«

»Ich gehe. Bei mir herrscht Ordnung.«

Und er ging hinaus. Notke schlug die Augen wieder auf und sagte, ohne zu stottern: »Wann herrscht auch bei mir wieder einmal Ordnung? Ich bin noch nicht in Lübeck ... Dieses Schiff ist für mich noch die Heimat, eine schwimmende Insel, alles ringsumher ist fremd.«

»Aber Ihr habt es doch noch gar nicht gesehen, Herr. Seht doch erst einmal hinaus«, sagte ich.

»Wenn es dunkel ist«, entgegnete Notke. »Und wenn ich den Schlüssel gefunden habe.«

»Was für einen Schlüssel?«

Notke antwortete nicht. War das derselbe Mann, der mit mir in der Wismarer Marienkirche gesprochen hatte?

Ich dachte, es sei eine von Notkes krausen Ideen, nach einem Schlüssel zu suchen. Was wusste ich denn schon von ihm?

Später erfuhr ich, was es mit dem Schlüssel für eine Bewandtnis hatte. Diese Erinnerungen gehen mir gerade jetzt besonders nahe.

Notke suchte nach einem Schlüssel, den er sich hatte anfertigen lassen, nachdem er das große Gemälde in der Totentanzkapelle der Marienkirche vollendet hatte. Damals hatte seine Frau ein totes Kind zur Welt gebracht und war kurze Zeit darauf selbst gestorben.