11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

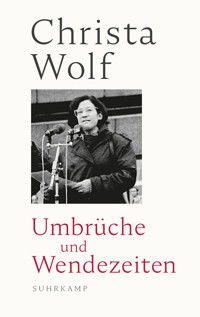

»Wir staunen, was wir offenbar schon lange gedacht haben und was wir uns jetzt laut zurufen: Demokratie jetzt oder nie!« Als Christa Wolf am 4. November 1989 diese Worte den versammelten Menschen am Alexanderplatz zuruft, steht die weltberühmte Schriftstellerin im Zentrum politischer Umbrüche. Sogar das Staatspräsidentenamt wird ihr angeboten. Wie hat die engagierte Autorin die DDR, den Mauerfall und die Wiedervereinigung erlebt?

Im Jahr 2008 führte Thomas Grimm ein Interview mit Christa Wolf und ihrem Mann Gerhard Wolf. Christa Wolf erinnert sich in dem Gespräch an den Alltag in der DDR, die Überwachung durch die Stasi und die friedliche Revolution von 1989, zu deren wichtigsten Stimmen sie gehörte. Sie spricht über ihre vergebliche Hoffnung auf einen wirklich demokratischen Sozialismus in der DDR, über die Wiedervereinigung und ihre Eindrücke des sich verändernden Kunst- und Kulturbetriebs. Ihre gesellschaftlichen Diagnosen sind ihrer Zeit weit voraus, ob es den Wegzug junger Leute aus Ostdeutschland, die Ausbreitung rechter Gesinnungen oder die drohenden Folgen des Klimawandels betrifft. Christa Wolf zeigt sich als scharfsinnige Analytikerin der Wendezeit und couragierte Zeitgenossin und gibt ganz persönliche Einblicke in ihr Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 147

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Christa Wolf

Umbrüche und Wendezeiten

Herausgegeben von Thomas Grimm unter Mitarbeit von Gerhard Wolf

Suhrkamp

Inhalt

Vorwort der Herausgeber

Christa Wolfs Schaffensprozess

Über das Tagebuchschreiben

Das Briefeschreiben und die Frage der Selbstzensur

Zwischen Mythos und Realität: »Kassandra« und »Medea«

Der Unterschied zwischen dem Tagebuch- und dem Briefeschreiben

Konstantin Simonow

Das Leben vor 1989

Die Ausbürgerung Wolf Biermanns und die Proteste

Thomas Brasch und Erich Honecker

Christa und Gerhard Wolfs Besuche in der Sowjetunion

Der Zerfall der Sowjetunion und das Leben in der Übergangsgesellschaft

Die Opposition und die Kommunalwahlen 1989 in der DDR

Künstler in der Opposition

Die Kommunalwahlen 1989

War die DDR reformierbar?

Der Weg von der Friedens- zur Bürgerbewegung

Umbrüche und Wendezeiten

Christa Wolfs Rede am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz in Berlin

Sprache der Wende

Christa Wolfs Mitarbeit in der unabhängigen Untersuchungskommission

Die Ergebnisse der Kommissionsarbeit

Über das Unbehagen in der Kommission

Christa Wolfs Ablehnung des Staatspräsidentenamtes

Der Mauerfall am 9. November 1989

Der Besuch von Lew Kopelew

Ein besseres Leben in der BRD oder eine Neugestaltung der DDR?

Appell Christa Wolfs an DDR-Bürger: Fassen Sie Vertrauen!

Freiheit ohne Grenzen: Endlich reisen dürfen

Der Aufruf »Für unser Land«

Die Entstehungsgeschichte des Aufrufs

Für unser Land

Im Gespräch mit Leipziger Studenten

Das Zehn-Punkte-Programm Helmut Kohls

Die Nachwirkung des Aufrufs »Für unser Land«

Die deutsche Frage

Die neuen Strukturen im Kulturbetrieb und der Literaturstreit

Der Aufbau Verlag und Christa Wolfs Verlagswechsel

Lernen, ein mündiger Bürger zu sein

»Das haben wir nicht gelernt«

Das Kolloquium zum Thema »Kulturnation Deutschland«

Nachdenken über die DDR

Die Vortragsreihe »Nachdenken über Deutschland«

Die Verteilungskämpfe im PEN und in den Akademien der Künste

Christa Wolfs Stasiakten und die Frage, wie man sich erinnern sollte

Eine Auskunft

Die Gesprächskreise

Der Müggelsee-Gesprächskreis

Der Weiberkreis

Der ›Gesprächskreis Christa Wolf‹

Was tun! Neues bürgerschaftliches Engagement

Die Deutungshoheit über die Geschichte

Lokales Engagement der Bürger nach der Wende

Neue Initiativen – Das Jüdische Waisenhaus der Cajewitz-Stiftung

Eine Utopie? Den Untergang durch Erderwärmung verhindern

Anmerkungen

Textnachweise

Bildnachweise

Vorwort der Herausgeber

Im Mai 2008 hat der Herausgeber für Zeitzeugen TV längere Interviews mit Christa Wolf im Beisein ihres Mannes Gerhard Wolf in deren gemeinsamer Wohnung am Amalienpark in Pankow geführt.

Im Mittelpunkt dieser Gespräche standen die Arbeitsweise der Autorin und die Frage, welche Rolle persönliche Aufzeichnungen und Korrespondenzen darin spielen. Über das Thema des Biografischen im Werk von Christa Wolf hinaus sind Rückblicke und Erinnerungen insbesondere zur Zeit der friedlichen Revolution, zum Mauerfall und der anschließenden Wende dokumentiert. Der Herausgeber hat gemeinsam mit Gerhard Wolf die Gespräche aufbereitet und um Reden, Aufrufe und Artikel von Christa Wolf aus den Jahren 1989/90 erweitert. So ist ein authentischer, aber auch sehr persönlicher Bericht der Autorin über ihre Hoffnungen und Enttäuschungen in der Zeit der Wende entstanden.

Bei der Vorbereitung der Gespräche unterstützte den Herausgeber Geesa Tuch, und Gabriele Funke ist eine geradezu perfekte Transkription des umfangreichen Videomaterials zu verdanken.

Thomas Grimm und Gerhard Wolf, Juli 2019

Christa Wolfs Schaffensprozess

Über das Tagebuchschreiben

Das Tagebuchschreiben, das gehört zu Ihnen wie das Kaffeetrinken.

CW Ja, wobei ich sagen muss, dass meine Eintragungen inzwischen nicht mehr ganz so dicht und umfangreich sind. Eine Zeit lang habe ich intensiver und mehr geschrieben. Das hing damit zusammen, dass ich mich in einem Prozess befand, der der Klärung bedurfte, der Selbstaufklärung brauchte, ehe ich darüber zum Veröffentlichen schreiben konnte. Das Tagebuch ist das Medium, welches sich dafür zwangsläufig anbietet. Ich weiß, viele Autoren schreiben überhaupt kein Tagebuch. Das ist eine andere Art zu leben. Aber bei mir war das schon früh sehr wichtig. Deshalb ist dieses Tagebuch, das dann später als Buch erschien – Ein Tag im Jahr –, in dem seit 1960 ein Tag, der 27. September, protokolliert wird, mir sehr gemäß.1 Am Anfang habe ich nicht daran gedacht, das zu veröffentlichen. Ich habe einfach jeden Tag so genau wie möglich protokolliert, egal was kommt. Und das nicht etwa aus dem inneren Zwang heraus: Das musst du unbedingt festhalten oder du musst versuchen, dir darüber im Tagebuch Klarheit zu verschaffen oder auch Erleichterung. Das ist natürlich auch eine Therapie.

Haben Sie sich mit der Form des Tagebuchs beschäftigt? Hat sich diese mit der Zeit verändert? Manche schreiben ja Tagebuch, um einfach für sich eine Chronologie zu bewahren oder um innere Prozesse besser zu verstehen.

CW Chronologien gibt es zusätzlich zum Tagebuch. Ich führe zwei Kalender jedes Jahr mit ziemlich genauen Eintragungen. Einen kleinen, den jeder braucht, wo er Termine einträgt, die anstehen. Also zum Beispiel Dienstag/Mittwoch kommt Thomas Grimm mit Team, steht dann drin, und je nachdem, was in der Woche sonst noch ist, Arzttermine oder was immer. Das ist das eine. Der zweite Kalender ist ein großer, viel umfangreicher. Hier hat jede Seite mehr Platz und da wird dann eingetragen, was wirklich geschehen ist: ob nun Thomas Grimm wirklich kam oder irgendein anderer Termin, zum Beispiel eine Veranstaltung, stattfand. In Stichworten wird festgehalten, worüber gesprochen oder ein Vertrag abgeschlossen wurde. Ich schreibe sogar jeden Tag auf, was es zu essen gab. Wirklich. Ich bin ganz unglücklich, wenn ich es manchmal vergesse und mich nicht mehr daran erinnere. Und das Wetter trage ich oben drüber ein.

Wenn es eine Veranstaltung war, stehen zum Beispiel auch, soweit ich mich erinnere, die Namen der Teilnehmer dort. Das finde ich ganz gut. Ich mache das, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man vieles vergisst. Es kommt bei uns, wo wir nun alt sind, ja doch verhältnismäßig oft vor, dass jemand wissen will, was wann wo war. So können wir nachgucken. Mein Mann hat sich die Arbeit gemacht, aufgrund dieser Kalender eine richtige Chronologie anzulegen, wann wir wo waren, auch gereist sind.

GW Unsere Auslandsreisen, unser Treffen mit dem und dem … Man weiß es oft einfach nicht mehr: War das in dem Jahr in Moskau? War ich in dem Jahr dort? Wer war noch dabei? Mit wem hat man Silvester gefeiert? Wo fand diese Veranstaltung statt? Eine Chronologie hilft, über den Ablauf seines eigenen Lebens unterrichtet zu sein.

CW Wenn er etwas nicht weiß, da wird er ganz nervös. Mir ist das nicht so wichtig. Na ja, gut, entweder war es 1977 oder 1978, aber er muss das ganz genau wissen. Darum hat er diese Chronologie. Gerhard selbst schreibt kein Tagebuch. Er hat es ja nicht nötig, er sagt, ich mache das. Natürlich hat er auch einen Kalender, wo er seine Termine einträgt. Manchmal müssen wir eine Abgleichung machen. Dann sitzen wir am Küchentisch und vergleichen unsere Kalender, wer wann welchen Termin hat, wer wann wo ist und ob wir beide zur selben Zeit weg sind.

Haben Sie sich auch in theoretischer Hinsicht mit Tagebüchern beschäftigt, zum Beispiel Abhandlungen darüber gelesen?

CW Es gibt nur einen ganz kleinen Essay von mir über das Tagebuchschreiben, »Tagebuch – Arbeitsmittel und Gedächtnis«.2 Das ist ein sehr früher Text, 1960er-Jahre, über das Tagebuch eines jüdischen Jungen, Dawid Rubinowicz, das man wiedergefunden hatte. Er ist ermordet worden, aber das Tagebuch ist dageblieben. Das war der Anlass für diesen Essay. Ich lese auch gerne Tagebücher, zum Beispiel die von Virginia Woolf. Ein wirkliches Erlebnis sind die Tagebücher von Thomas Mann. Diese Reihen von Tagebuchbänden! Man hat ihn dafür zum Teil verspottet, weil da auch banale Dinge drinstehen würden. Doch mich interessiert das!

Inge Jens hat mir erzählt, dass man aus diesen Tagebüchern überraschende, sehr sensible Dinge erfahren kann. Als Klaus Mann sich das Leben in Italien nahm, da waren die Manns auf einer Reise in Schweden, und da notiert Thomas Mann in sein Tagebuch lapidar, dass sich seine Frau entschieden hat, dazubleiben und nicht zur Beerdigung ihres Sohnes zu fahren.

CW Und dann folgt sogar noch der Satz: »… was Klaus meiner Frau angetan hat damit.« Da muss man nun fragen: Ja, hat er dir denn gar nichts mit dem Suizid angetan? Das sind solch verräterische Stellen. Davon gibt es ja einige, neben dem vielen, vielen Alltäglichen.

Könnte man sagen, dass ein intensives Tagebuchschreiben im Grunde später die Memoiren, die Autobiografien überflüssig macht?

CW Es kommt darauf an. Wenn zum Beispiel jemand auf die Idee kommt, über sich selbst etwas zu veröffentlichen – manche machen das ja schon mit sechzig und früher –, dann muss er seine Autobiografie schreiben. Wenn aber jemand Tagebuch schreibt und es nicht an die Öffentlichkeit bringen will, er aber dabei im Hinterkopf hätte, dass es vielleicht doch veröffentlicht werden könnte, dann würde das Tagebuchschreiben in der Form gar nicht mehr funktionieren. Meine Tagebücher, die schon in der Akademie der Künste sind, sind für Jahre gesperrt, für zehn oder fünfzehn Jahre, weil ich die wirklich nicht für die Öffentlichkeit schreibe und nicht will, dass das andere lesen werden. Es würde mich auch hemmen beim Tagebuchschreiben. Aber wenn man nun etwas veröffentlichen will, dann muss man eine Autobiografie schreiben, im Wissen, wie sehr man sich damit aufs Glatteis begibt und wie sehr man sich und manch anderen täuschen kann.

Dann dürfte man eigentlich Tagebücher gar nicht an jemanden außerhalb der Familie geben, wenn man nicht für die Öffentlichkeit schreibt, sondern nur privat.

CW Ich finde, das dürfte man eigentlich nicht. Nun bin ich lange genug in diesem Geschäft, um mitzuerleben, dass Tagebücher irgendwann – wie im Falle Thomas Manns, der sie, glaube ich, sogar für fünfzehn oder zwanzig Jahre gesperrt hatte – eben doch herausgegeben werden. Und das zu einer Zeit, in der von der Familie noch viele leben, was Thomas Mann wahrscheinlich nicht vorausgesehen hat. Ich nehme an, dass er zum Beispiel nicht wollte, dass seine Frau den Eintrag über den Selbstmord von Klaus sieht. Eigentlich haben Sie recht: Das Tagebuch sollte innerhalb der Familie bleiben.

GW Nehmen wir Ingeborg Bachmann. Man weiß bisher nichts über ihre wirklichen Beziehungen zu Paul Celan, was aber vermutlich in ihren Tagebüchern steht.3 Die sind gesperrt, ich weiß nicht, für wie viele Jahre. Wobei, Martin Walser oder Peter Rühmkorf veröffentlichen jetzt schon ihre Tagebücher. Inwieweit die ganz authentisch sind, ob da etwas wegfällt, weiß man nicht, was aber nichts bedeutet. Die Tagebücher von Rühmkorf heißen Tabu I und Tabu II. Und Max Frisch hat das Tagebuch als Mittel des Literarischen benutzt.

CW Er hat das Tagebuch als literarische Form und Gestalt von vornherein zur Veröffentlichung bestimmt, ganz bewusst, wo er auch bestimmte Dinge, Probleme seines Alterns zum Beispiel, ausführlich darstellt. Heiner Müller hingegen hat überhaupt nicht Tagebuch geführt, soviel ich weiß. Bei Grass bin ich nicht sicher. Es gibt einige, die ganz absichtlich kein Tagebuch führen, es auch nicht brauchen, es auch nicht wollen, und die zum Teil, wie Heiner Müller, auch nicht viele Briefe geschrieben und beantwortet haben. Das ist eine Einstellung, die sich nur auf das Werk konzentriert.

Tagebücher kann man, das haben Sie gesagt, einerseits als eine Form literarischer Darstellung benutzen, andererseits werden sie aber auch geführt, um dem Verfasser einen Platz in der Geschichte zu sichern. Ich denke dabei an die Goebbels-Tagebücher, die immer wieder als »Quelle« herangezogen werden, wenn sich Autoren mit der Führungsspitze des »Dritten Reiches« beschäftigen. Man benutzt sie, obwohl man weiß, dass Goebbels die hand- und maschinenschriftlich verfassten Tagebücher auf Glasplatten übertragen ließ, um sie für die Nachwelt zu sichern. Er hat das Tagebuch bewusst instrumentalisiert, Propaganda für die Nachwelt betrieben. Das ist dann kritisch zu hinterfragen, inwieweit solche Tagebücher als authentisch gelten dürfen.

CW Ja, klar, die Sache ist heikel, besonders im vorigen Jahrhundert.

GW Ein ganz eklatantes Beispiel für eine Veränderung der Tagebücher für die Publikation sind die Tagebücher Brigitte Reimanns, deren Originale sich von der Veröffentlichung deutlich unterscheiden. Da hat man den Nachlass gekürzt für die Publikation. Insgesamt ist sie in ihren Tagebüchern offener und aggressiver in ihrer politischen Haltung, als sie es in ihren Romanen, auch im letzten, Franziska Linkerhand, ist. Man kann ihre Tagebücher als ihren wirklichen Roman betrachten.

CW Brigitte Reimann ist eine typische Tagebuchschreiberin. Maxie Wander übrigens auch. Bei Frauen ist dieser Erguss ins Tagebuch anscheinend noch ausgeprägter, dieses Brauchen des Tagebuchs zur Selbstklärung. Beide kannte ich ja sehr nah: Maxie Wander und Brigitte Reimann.4

Ich bekomme in Briefen oftmals mitgeteilt – eigentlich fast nur von Frauen –, dass sie Tagebuch schreiben und wie wichtig ihnen das ist. Es gibt natürlich um uns herum lauter Menschen, die Tagebuch schreiben, zum Glück! Ich ermuntere ganz stark jüngere Leute dazu, wenn sie mich fragen: »Was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, ob ich schreiben soll.« Dann sage ich immer: »Schreib doch wenigstens Tagebuch.« Das ist so wichtig.

GW Im Gegensatz zum Tagebuchschreiben spielt der Briefwechsel heute eine immer geringere Rolle. Richtige lange Briefwechsel mit einem Briefpartner sind aus der Mode, schon wegen des Internets. Aus der Zeit der Romantik sind umfangreiche Briefwechsel erhalten, die später große Zeitdokumente wurden. Das Tagebuch wird diese Brieflücke zukünftig ausfüllen müssen.

Das Briefeschreiben und die Frage der Selbstzensur

Haben Sie sich selbst zensiert in Ihren Briefen?

GW Das sind Ausnahmen. Das lag zum Teil auch daran, dass nicht mehr so vertraute Leute da waren. Man hat sich nicht mehr geschrieben. Es hatte auch andere Gründe, weil man wusste, es wird mitgelesen. Es gab ja eine ganze Stelle bei der Staatssicherheit, die damit beschäftigt war, die Post zu lesen. Wobei das Lustige ist: Die konnten Briefe nicht öffnen, wenn man sie mit Tesafilm zugeklebt hatte. Schon beim zaghaftesten Versuch wären sie kaputtgegangen. Das wussten wir damals leider nicht. Man selbst hat das ja nur gemacht, damit das Kuvert geschlossen bleibt. Später hat man diese Briefe dann wiedergefunden in den Akten, und die waren noch immer zugeklebt, fest verschlossen.

CW Da muss ich jetzt mal nachdenken. Wir haben uns manchmal in Briefen spöttisch geäußert, manchmal auch druntergeschrieben: Und das nun für den Mitleser Sowieso … Es war natürlich auch etwas spielerisch. Man wusste ja nicht genau: Wird es nun gelesen? Manchmal konnte man es doch erkennen, wenn die Post so gewellt und verschlossen ankam.

GW Genau wie mit dem Abhören. Man hatte ja immer den Verdacht, dass man abgehört wird, und sagte manches nicht oder umschrieb es. Dass es wirklich so war in dieser Vollständigkeit, wie ich es dann später in den Akten las, ist natürlich absurd. Dass die uns fortlaufend ab 1969 abgehört haben! Alles wurde gesammelt und dann ein Wochenbericht geschrieben, in dem dann mancher Unsinn stand, weil der Bearbeiter weder Namen noch Inhalte richtig verstanden hatte.

CW Aber ich denke noch über Ihre Frage nach, ob man sich in Briefen zensiert hat. Ich muss jetzt direkt versuchen, Beispiele zu finden. Es kann durchaus sein. Von den letzten Jahren der DDR sind nicht mehr so ausführliche Briefwechsel da, weil ein Teil meiner Briefpartner nicht mehr da war. Sarah Kirsch war im Westen, Brigitte Reimann und Maxie Wander gestorben.5 Ja, wir hatten viele Verluste. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde schon annehmen, dass ich in meinen Briefen nicht mehr ganz so offen war und nicht mehr zu allem meine Meinung »rausgeplauzt« habe.

Von Franz Fühmann hatte man den Eindruck, dass er in seinen Briefen diese »Un-Vorsicht« bewusst einkalkulierte.

CW Ja, bei Fühmann war es so, von meiner Seite eigentlich auch. Nur hatte Fühmann gezielt diese Absicht. Der wollte, dass Mithörer oder Mitleser das wissen. Er hat ganz offene Worte an die Obrigkeit gerichtet, die sind zum Teil auch in unserem Briefwechsel enthalten.6 Die Eingaben und Briefe, die er nach oben geschrieben hat, ließen ja an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.

Zwischen Mythos und Realität: »Kassandra« und »Medea«

Sie sind in gewisser Weise autobiografisch und biografisch unglaublich gut aufgestellt. Ihre Tagebücher, ein umfangreicher Briefwechsel, und dann gibt es ja noch eine riesige Sicherheitsakte der Stasi, also einen Dritten, der alles zusätzlich aus seiner Sicht mitprotokolliert hat. Das ist doch ziemlich selten, dass ein Leben in so einer Fülle dokumentiert wurde. Fühlen sie sich manchmal wie ein gläserner Mensch?

CW Vermutlich ja, wenn das mal jemand später richtig ausführlich recherchiert. Ich hoffe, dass wichtigste Dinge trotzdem nicht darinstehen oder daraus zu lesen sind oder auch »rausgeplauzt« wurden. Ich glaube, dass das letzte Geheimnis zum Glück unausgesprochen bleibt. Oder es ist literarisch in einer anderen Form verarbeitet, in einer Form, die nicht unbedingt in Worten ausgesprochen wird. Ich nenne das »subjektive Authentizität«, wo Spielraum ist für Mythisches und Reales.

Deshalb ist mir immer ein bisschen unwohl dabei, wenn Germanisten anfangen, in den Texten herumzupulen und versuchen, aus Figuren eins zu eins irgendwelche Geheimnisse oder Autobiografisches herauszuholen: »Die Kassandra sind doch Sie« oder »Medea, was ist da von Ihnen drin?«. Ja, meine Lieben, wenn ich das so ausdrücken wollte, dann brauchte ich mir wirklich nicht die Mühe zu machen, das in eine literarische Form zu bringen, die das natürlich zum Glück sehr verändert und mir ganz viele Dinge auferlegt, die dann eine Figur zu einer Fremden machen. Darum geht es ja: die literarische Figur so herauszuarbeiten, dass ich sie anschauen kann, kritisch, beifällig, mitfühlend oder eben sehr Abstand nehmend. Vieles wird selbst in wohlwollenden Kritiken oft überinterpretiert, gerade im Sinne des Autobiografischen.

GW Bei Medea wurden Kolchis und Korinth verglichen: Kolchis – Osten, Korinth – Westen. Oder es wurde die Frage gestellt: »Soll das der Honecker sein? Und soll das der … sein?« Da geht es ins Absurde. Natürlich sind da Dinge, auf die man anspielt, weil man diese großen Figuren aus der Antike als Muster nehmen kann. Aber das hat mit Deckungsgleichheit nur wenig zu tun.

CW Man kann natürlich sagen, meine Figuren hätten nicht diesen und jenen Charakter, wenn ich nicht diese und jene Leute kennen würde, wenn ich nicht gewisse Strukturen miterlebt hätte oder in diese eingebunden gewesen wäre. Dann könnten diese Figuren gar nicht so sein. Aber sie sind eben nicht mit Personen aus meinem Leben identisch, es ist nicht der gleich dem! Das ist doch unter anderem das Interessante an Literatur. Ich kann mir aber denken, dass es für einen Außenstehenden schwer ist, das zu verstehen.