3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Karl Seibert stieß einen gellenden Schrei aus. Er merkte, dass der Boden unter ihm wegsackte. Der mit rostbrauner Erde aufgehäufte Spaten entfiel der schwieligen Hand.

Andere Männer mit entblößten, braungebrannten Oberkörpern, von denen der Schweiß in Bächen herabrann, wirbelten herum. Sie sahen die gedrungene Gestalt ihres Vorarbeiters mit den Händen in der Luft herumrudern, während seine Beine schon knietief in der lehmigen Erde eingesunken waren. Das Grauen in seinen Schreien ließ den Männern die Härchen im Nacken kribbeln.

»Die Toten! Die Toten holen ihn!«, hörte man ringsum brüllen. »Er hat über die Toten gelästert, als er hier graben ließ. Jetzt rächen sie sich!«

Die Männer, die über den alten Gottesacker den Schacht für ein Fernmeldekabel zu ziehen hatten, waren vor Schrecken starr. Niemand hatte den Mut, dem Vorarbeiter zu Hilfe zu eilen.

Und Karl Seibert sank weiter ein …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Rolf Michael

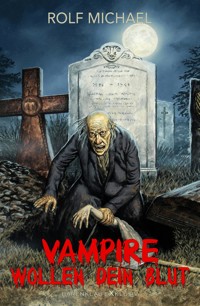

Vampire wollen dein Blut

Unheimlicher Roman

Impressum

Neuausgabe

Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv

Cover: © Werner Oeckl mit Bärenklau Exklusiv, 2023

Korrektorat Bärenklau Exklusiv

Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang

Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.

Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Das Buch

Vampire wollen dein Blut

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

Das Buch

Karl Seibert stieß einen gellenden Schrei aus. Er merkte, dass der Boden unter ihm wegsackte. Der mit rostbrauner Erde aufgehäufte Spaten entfiel der schwieligen Hand.

Andere Männer mit entblößten, braungebrannten Oberkörpern, von denen der Schweiß in Bächen herabrann, wirbelten herum. Sie sahen die gedrungene Gestalt ihres Vorarbeiters mit den Händen in der Luft herumrudern, während seine Beine schon knietief in der lehmigen Erde eingesunken waren. Das Grauen in seinen Schreien ließ den Männern die Härchen im Nacken kribbeln.

»Die Toten! Die Toten holen ihn!«, hörte man ringsum brüllen. »Er hat die Toten gelästert, als er hier graben ließ. Jetzt rächen sie sich!«

Die Männer, die über den alten Gottesacker den Schacht für ein Fernmeldekabel zu ziehen hatten, waren vor Schrecken starr. Niemand hatte den Mut, dem Vorarbeiter zu Hilfe zu eilen.

Und Karl Seibert sank weiter ein …

***

Vampire wollen dein Blut

1. Kapitel

»Hier war mal im vorigen Jahrhundert ein Friedhof!«, klang in Karl Seiberts Innerem die Stimme Bruno Jäckels nach. Bruno Jäckel wurde von den Kollegen immer gehänselt, weil er als total abergläubisch galt und schon beim Anblick eines schwarzen Katers in Panik geriet.

»Es ist nicht gut, die Toten in ihrer Ruhe zu stören!«, hatte Jäckel noch hinzugesetzt. »Wir können das Kabel auch etwas anders verlegen, um nicht die Rache der Geister …!«

Ein dröhnendes Gelächter der Männer der Tiefbaukolonne war die Folge gewesen. Niemand glaubte daran, dass es den vermodernden Gebeinen noch etwas ausmachen könnte, wenn die Zivilisation über ihre letzte Ruhestätte hinwegglitt.

»Denen da unten tut kein Zahn mehr weh!«, beendete Karl Seibert seine hohnvolle Rede, in deren Verlauf Bruno Jäckel immer mehr in sich zusammensackte. »Und der Teufel soll mich holen, wenn einer von den alten Knochen da unten was dagegen hat! Ansonsten sollen sie sich beim Bundespostminister beschweren. Oder bei mir direkt. Denen werde ich was erzählen.«

Und nun entstand offenbar die Situation, dass Karl Seibert seine höhnischen Worte wahr machen konnte.

Denn mit weit aufgerissenen Augen sahen die Männer des Bautrupps, dass ihr Vorarbeiter schon bis zur Brust eingesunken war.

In Seiberts Gesicht lag nur noch hündische Angst vor dem Sterben. Sein Brüllen war zu einem überschnappenden Kreischen geworden.

In diesem Augenblick gab sich Bruno Jäckel einen Ruck. Was es auch immer war, was hier sein Wesen trieb; er durfte den Vorarbeiter nicht hilflos versacken lassen. Das klare Denken und die würgende Angst gewaltsam ausschaltend, stürmte er vor. Ausrufe der Überraschung wurden laut, als sich ausgerechnet Jäckel, den jedermann als Feigling ansah, ein Herz fasste.

Karl Seibert ergriff die Hände seines Untergebenen, wie ein Ertrinkender nach einem Rettungsring schnappt. Bruno Jäckel starrte in ein Gesicht, das von Todesgrauen verzerrt war.

»Zieh mich raus … bitte!«, bebten die Lippen des Vorarbeiters. »Lass mich hier nicht krepieren …!«

»Fasst mal mit an!«, rief Jäckel statt einer Antwort in die Runde. »Er ist schwer … verdammt schwer!«

Durch Jäckels Beispiel wurden die anderen mutig. Drei kräftige Männer sprangen hinzu. Mit glasigen Augen nahm Seibert wahr, dass ihn die Kollegen nicht im Stich ließen. Kräftige Hände packten ihn. Und Seibert spürte, wie er Zentimeter um Zentimeter nach oben gezogen wurde.

»Noch einmal – alle zusammen!«, keuchte einer der Männer. »Dann haben wir ihn draußen. Hau …!«

»… ruck!«, kam es aus den rauen Kehlen der anderen Männer. Alle ihre Kräfte legten sie in diesen Gewaltakt.

Karl Seibert wurde förmlich aus der Erde gerissen. Die Männer taumelten zurück.

Und dann wurde Werner Süßenbach, der Stärkste der Kolonne, grau im Gesicht. Die Pupillen seiner Augen weiteten sich unnatürlich.

»Da … da …!«, stammelte es aus seinem Mund, während der ausgestreckte Zeigefinger seiner rechten Hand die Richtung wies.

Und dann sahen es alle. Es hatte nach Karl Seibert gegriffen … Um das Gelenk seines linken Fußes? krallte sich eine Knochenhand …

2. Kapitel

Vergangenheit!

Tobias Fürchtegott Heinleyn bemerkte den auf ihn zurasenden Schatten erst, als er dicht vor ihm war. Abwehrend hob seine Hand den knotigen Wanderstock.

Was mochte das sein? Eine Eule oder sonst ein Nachtgetier? Eine Fledermaus vielleicht, ein lautloser Jäger der Nacht?

Der ungefähr zwanzigjährige Mann mit dem in Nacken zum Zopf geflochtenen Blondhaar, dem schwarzen Radmantel und den silberbeschlagenen Schnallenschuhen war nicht der Typ, der sich vor etwas fürchtete. Wurde auch sonst über die ehrbare Zunft der Schneider hinter vorgehaltener Hand gelästert; niemand der ihn genauer kannte, würde Tobias Fürchtegott Heinleyn einen Feigling nennen.

Als er die Gefahr bemerkt hatte, war es zu spät. Das Geschöpf der Nacht dehnte sich unnatürlich aus. Dem Schneidergesellen, der seit mehr als zwei Jahren auf der Wanderschaft war und noch vor einigen Tagen bei einem Schneidermeister in Cochem in Lohn und Brot stand, fiel auf, dass das Wesen menschliche Konturen annahm.

Aus der Schwärze der Nacht schoss es auf ihn zu. Heinleyn sah nur noch ein totenblasses, verschrumpeltes Gesicht, aus dem alle Bosheit der Welt zu sprühen schien. Ein Greis. Ganz offensichtlich ein alter Mann. Was mochte der wollen?

»Was ist Euer Begehr, Gevatter?«, fragte der Schneidergeselle, während seine Rechte den Knotenstock schwang.

»Blut!«, zischte es ihm aus zusammengepressten Lippen entgegen.

»Dein Blut …!«

Dann war das Wesen aus der Finsternis heran. Heinleyn fühlte, wie Hände nach ihm griffen, in denen die Kraft von Schraubstöcken zu wohnen schien. Wie die Krallen eines großen Greifvogels wurden sie in die Kleidung des jungen Mannes geschlagen.

Für den Bruchteil einer Sekunde standen sie sich Auge in Auge gegenüber. Wie der Strahl eines dämonischen Banns legte es sich über Heinleyns Gemüt. Aus dem Gesicht des Greises sprach eine ungestillte Begierde.

Zusammengepresste, blutleere Lippen öffneten sich. Im bleichen Schimmer des Vollmondes glänzten zwei Reihen blendend weißer Zähne. Aber es war nicht das Gebiss eines normalen Menschen! Das, was Heinleyn hier sehen musste, sprach dem greisenhaften Alter des Angreifers Hohn.

Alle Kraft wich aus dem Körper des Schneidergesellen. Die Hand mit dem Knotenstock sank herab. Denn das Gebiss hätte mit jedem Raubtier wetteifern können.

Die stark ausgeprägten Eckzähne glichen geschliffenen Dolchen. Der Schreck ließ Tobias Fürchtegott Heinleyn vor Grauen die Augen schließen.

Rasender Schmerz brachte ihn wieder zu sich. Heinleyn verspürte zwei Einstiche an seiner Halsschlagader und daran ein seltsames Ziehen. Das Geschöpf aus dem Dunkel hatte ihn gebissen. Und saugte jetzt sein Blut aus. Sollte das ein solcher »Vampir« sein, von denen die Mägde sich in den Spinnstuben gruselige Geschichten erzählten?

Was immer es war, es würde ihn töten, wenn es ihm den Lebenssaft weiter entzog. Allen Willen, alle Kraft legte Tobias Fürchtegott Heinleyn in seinen rechten Arm.

Er ließ den Knotenstock, an dem sein Reisebündel hing, erst einmal durch die Luft wirbeln. Dann schlug er zu.

Der Aufprall warf den Angreifer sofort zurück. Hass sprühte aus seinen Augen. Aus den Mundwinkeln flossen zwei rote Blutfäden. Kaum hatte sich die Gestalt gefangen, duckte sie sich zusammen wie eine Katze, die springen will.

Tobias Fürchtegott Heinleyn sah ihn nur noch wie durch purpurne Nebel, die vor ihm auf und nieder wallten. Er war seiner selbst nicht mehr mächtig, als er noch einmal den Knotenstock schwang.

Der Hieb traf den Angreifer, als er mit einem unartikulierten Schrei erneut auf sein Opfer zusprang. Die Gestalt aus der Finsternis wurde voll getroffen und zurückgeschleudert. Die Arme des Schwarzen ruderten in der Luft herum, als suche er irgendwo Halt.

Dann stürzte er in den Graben neben der Landstraße. Mit einem Sprung war Heinleyn heran. Aber erschrocken prallte er zurück.

Aus dem schwarzen Körper des Gegners schien Dampf zu dringen.

Und das vorher schon greisenhafte Gesicht verfiel zusehends. Zwei Herzschläge später glich die Haut nur noch einem ledrigen Überzug, der sich über einen bleichen Totenschädel spannte. Aus dem Mund kam ein Stöhnen wie von einer Folterbank. Knirschend mahlte das schreckliche Gebiss aufeinander.

Mit weit aufgerissenen Augen musste Tobias Fürchtegott Heinleyn sehen, wie der Leib seines Gegners vor seinen Augen verfiel.

»Ein Vampir!«, murmelte er und wischte mit seinem Taschentuch das im Bruchteil von Sekunden geronnene Blut von seinem Hals. »Wirklich das muss ein Vampir sein …!«

Aufkommender Herbstwind verwehte nicht nur die Blätter der an der Straße wachsenden Silberpappeln, sondern auch den zerfallenden Leib. Von fern hörte Heinleyn die Glocken des Domes zu Trier die Mitternachtsstunde läuten. Geisterstunde! Die Zeit der Gespenster und der Toten aus dem Grabe.

Aber ein Wesen der Dunkelheit konnte nun den Menschen nicht mehr schaden! Die Hölle hatte den Blutsauger aufgenommen. Jetzt musste er für seine Taten im Leben als Mensch und in seinem Halbleben büßen. – Zunächst einmal für die Zeit einer Ewigkeit.

Aber es war ein fürchterlicher Fluch, den er über den Schneidergesellen gebracht hatte!

Davon ahnte Heinleyn jedoch im Moment noch nichts. Denn er hatte sich nie besonders für die Sagen und Legenden interessiert, mit denen sich die Mägde in den Spinnstuben gegenseitig zum Gruseln brachten. Und so wusste er auch nicht, dass ein Mensch, den ein Vampir gebissen hat, selbst zum Vampir wird. Ob er will oder nicht – er wird zum Träger des bösen Erbes …

Neugierig beugte sich Heinleyn nieder. Tatsächlich, die Gestalt hatte sich völlig aufgelöst. Aber warum? Dafür fand der Schneidergeselle keine rechte Erklärung. Den kleinen Weißdomstrauch, in den die Gestalt aus dem Dunkel gestürzt war, hatte er völlig übersehen.

Nicht nur ein in das Herz getriebener Pfahl tötet den Vampir. Man erzählt sich auch, dass ihn die Zweige des Weißdorns, wenn ihn die Domen ritzen, töten können. So alt das Phänomen der nächtlichen Blutsauger ist, so zahlreich sind die Spekulationen darüber, wie man sich ihrer erwehren könne. Und dem Weißdorn werden ganz besondere zauberische Kräfte zugeschrieben.

Achselzuckend erhob sich Heinleyn wieder. Es wurde für ihn Zeit, weiterzukommen. Und der Kampf und der Blutverlust hatten ihn geschwächt. Den Plan, in Frankreich Land und Leute kennenzulernen, konnte er erst einmal vergessen. Er benötigte dringend einen Arzt, und den gab es im nahen Trier. Er musste es einfach schaffen, die Stadt zu erreichen.

Zwar waren die Zeiten jetzt wieder ruhig, aber so wie damals vor einigen Jahren unter Kaiser Napoleon wurde das Räuberunwesen nicht mehr bekämpft. Und lebte auch Johannes Bückler, der gefürchtete Schinderhannes, hier im Hunsrück nur noch als Legende, man erzählte sich, dass es immer noch Mitglieder seiner Bande gäbe, die hier Wegelagerei trieben. Doch seitdem ihr Hauptmann in Mainz durch die Guillotine hingerichtet worden war, griffen sie nicht mehr nur nach den Geldbeuteln der Reichen. In den Herbergen erzählten die wandernden Gesellen manches Stücklein von den »Malochem« und »Schnapphähnen«, die auch nicht das Reisebündel eines Handwerksburschen verschmähten.

Tobias Fürchtegott Heinleyn riss sich gewaltsam zusammen.

»Nach Trier!«, hämmerte es in ihm. »Ich muss nach Trier …!«

Der volle Mond beschien eine Gestalt im schwarzen Radmantel, die sich schwer auf den Knotenstock stützend, der Straße hinab ins Tal der Mosel folgte.

3. Kapitel

»Hat sich was mit Gespenstern! Die verdammten Knochen haben sich nur im Umschlag deiner Hose verhakt!« Grinsend entfernte Werner Süßenbach die Knochenhand, die sein Vorarbeiter aus dem Grab emporgezogen hatte.

»Da ist sicher einer der alten Särge unter deinem Gewicht zusammengebrochen, Karl!«, überlegte Bruno Jäckel. »Die uralten Eichensärge halten manchmal sehr lange. Und in den Hohlraum, den ein Sarg ausfüllte, bist du gefallen!«

»Also doch kein Spuk!«, krächzte Karl Seibert. Sein kalkiges Gesicht bekam langsam wieder Farbe.

»Erraten, großer Häuptling!«, grinste Süßenbach. »Alles ganz natürlich. Es gibt nämlich keine Gespenster. Hat man dir das damals nicht beigebracht, als man dich aufklärte, dass der Weihnachtsmann und der Osterhase Märchenfiguren sind?«

»Ja, ja!«, stammelte der Vorarbeiter. »Aber eben, das war alles so komisch …! Na, du wirst schon recht haben, Werner!«

»Sollten wir nicht vielleicht doch das Kabel außen um das Terrain herumlegen?«, wagte es Bruno Jäckel, noch einmal zaghaft anzufragen.

Aber da hatte sich der Vorarbeiter schon wieder ganz gefasst.

»Kommt gar nicht in Frage!«, sagte er im Befehlston. »Zeit ist Geld! Und wir werden hier nach Leistung bezahlt. Wir graben uns hier durch. Was kümmern mich alte, gebleichte Knochen.«

»Vorwärts Männer. Wir arbeiten weiter, wie geplant!«

Die harte Stimme des Vorarbeiters trieb die Männer wieder zur Arbeit. Niemand machte sich noch Gedanken über den Zwischenfall von eben. Ein seltsamer Zufall, den man höchstens noch am Abend in der Kneipe am Stammtisch zum Besten geben konnte.

Spaten wurden ins Erdreich gestoßen. Schwitzend hoben die Männer die lehmige Erde aus. Wer hart arbeitet, hat keine Zeit, über Dinge nachzudenken, die hinter einem liegen.