Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

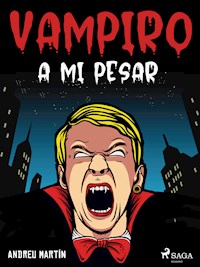

Uno de esos libros que marcan para siempre a los lectores que se adentran en él, jóvenes y no tan jóvenes. Ilya, un joven que lleva una vida rutinaria en una aldea del centro de Europa, es mordido por un vampiro. Su aparente transformación hará cambiar la vida a su alrededor, pero también el modo en que él mismo contempla la vida. Una lúcida reflexión sobre la identidad contada con un sentido del humor que nos hará sonreír con un colmillo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 289

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andreu Martín

Vampiro a mi pesar

Saga

Vampiro a mi pesar

Copyright © 1992, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726962444

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

Dedicado a Norma Sturniolo

que, con su entusiasmo,

su fe y su perseverancia,

ha hecho posible la existencia de este libro.

Yo, de mayor, seré vampiro

aunque papá no quiera,

Vox Populi

1

Aquella mañana, Ilya se despertó como cada día, pero nadie se dio cuenta de ello.

Cantó el gallo, y lo oyó, y pensó «Ya amanece, arriba» y, luego, sin moverse, «Ya voy», adelantándose a la llamada de padre.

Padre lo agarró de la camisa y lo zarandeó:

—¡Arriba, holgazán! —dijo, como solía—. ¡Que te esperan las cabras!

Ilya se sintió definitivamente arrancado del sueño. Notó la mano izquierda sobre el pecho, la palma y las yemas de los dedos de la derecha sobre el jergón, la coronilla clavada en la almohada, la saliva en la boca y las pupilas, quietas, aunque curiosas y expectantes, encerradas en sus párpados.

Pasó su hermano Piotr y le dio un puñetazo en las costillas y gritó, imitando a padre, de quien era absoluto admirador y émulo:

—¡Arriba, holgazán! ¡Que te esperan las cabras! Entonces, Ilya debería haber acusado el golpe, como es natural, y haber saltado del catre como un resorte, insultando a su hermano Piotr, «¡Serás cachoburro, me has hecho daño!» y echándole un zarpazo para agarrarlo. A veces lo alcanzaba y a veces no. Cuando lo conseguía, Piotr se veía bruscamente frenado en la fuga y caía de espaldas antes de llegar a la escalera de mano que conducía al piso de abajo. Ilya se abalanzaba sobre él tratando de sujetarlo. Piotr se resistía, forcejeaban entre ayes, risas e imprecaciones, por el granero que les servía de dormitorio. Espantaban a las gallinas que cacareaban y revoloteaban a su alrededor, esparciendo plumas y levantando polvareda y en seguida se unía a la pelea Alexei, el menor, buscando las cosquillas de ambos. Si por el contrario Ilya no agarraba a Piotr, éste bajaba las escaleras de tres en tres, aullando de miedo y excitación, e Ilya lo perseguía saltándose de golpe todos los peldaños con gran estrépito. Y al final, padre se veía obligado a imponer su autoridad a gritos y pescozones, «¡Basta ya, cada día lo mismo!».

Pero aquella mañana Ilya no saltó del catre, no le echó el zarpazo a Piotr, no se movió. Percibió el puñetazo, claro que lo percibió, y el dolor le recorrió las costillas, se le metió en los huesos y le repercutió en el cerebro, pero no pudo gritar. Ni siquiera pudo abrir la boca para gritar. Ni siquiera frunció el ceño, ni contrajo músculo alguno. No se movió. Porque no podía.

No es que alguien lo sujetara. No es que él iniciara gestos, esfuerzos o contracciones y alguna atadura externa lo inmovilizara. No: simplemente, quería mover la mano, se proponía mover la mano, se esforzaba en mover la mano, y la mano seguía ahí, sobre el jergón, inerte y desobediente. Quería abrir la boca, abrir los ojos, pestañear, hacer muecas, y boca, ojos, nariz, mejillas, mandíbulas y frente mantenían la expresión inmutable de un plácido sueño.

Llegó corriendo el pequeño Alexei. Ilya pudo escuchar, alarmado, los pasos que se aproximaban en rápida y aguda carrera de niño, y le oyó decir «¡Arriba, Ilya, gandul, pero qué haces!», y pasó de largo, y bajó la escalera para reunirse con el resto de la familia. A Ilya le sobrevino un sollozo. Un sollozo interno del que sólo él era consciente. Quiso gritar «¡Eh, que no puedo moverme!», pero no dijo nada, no le salió nada, no pudo decir nada, y se asustó de veras. «¿Qué me está pasando? ¿Qué me ocurre? ¡Madre! ¿Qué me ocurre?» Abajo, hablaba la familia mientras madre encendía el fuego del hogar.

—¿Dónde está Ilya? —preguntaba el vozarrón de padre.

—Arriba.

—¿No ha bajado todavía?

—Es un gandul —dijo Piotr, en voz alta, lanzando el reto.

En otra ocasión, Ilya le hubiera jurado odio eterno, pero ahora estaba demasiado asustado para ello. De buena gana le perdonaría todas las ofensas pasadas y futuras si Piotr acertaba a sacarlo de aquel trance. «¡Por favor!»

—Es un gandul tremendo —insistía Alexei.

—¡Ilya! —llamó madre—. ¡Baja!

«¡No puedo!», pensaba Ilya a gritos, desesperado, luchando con todas sus fuerzas, incapaz de mover ni una sola célula de su cuerpo.

—¡Ilya! —aulló padre, en tono ya amenazante.

Los pasitos nerviosos de Alexei trepaban por la escalera. Ilya adivinó cerca a su hermano menor, observándole con sus enormes ojos negros e inocentes, intuyó su mirada curiosa, su respiración agitada.

—¡Está dormido! —comunicó a los de abajo.

—¡Maldita sea! —protestó padre con la voz que precedía a las palizas. Ladró—: ¡Baja de una vez, Ilya, antes de que tenga que subir a buscarte!

«¡No puedo moverme, padre!»

Bom, bom, bom, los pasos de padre peldaños arriba. La manaza de padre agarrándole del hombro, sacudiéndole como si quisiera arrancarle el brazo.

—¡Despierta, Ilya, despierta! —en su tono se mezclaban la autoridad y la alarma. Casi se podía apreciar un leve temblor—. ¡Ilya! ¿Ilya?

—Déjeme a mí, padre. Ya verá.

Subía Piotr.

De pronto, chas, la tremenda impresión de un cubo de agua fría en la cara y en el pecho. El corazón de Ilya pegó un brinco; en sus pulmones, el ahogo; la boca habría querido abrirse de par en par buscando aire; los orificios nasales habrían debido dilatarse: el cuerpo entero habría tenido que saltar como cuando se pisa una brasa con el pie desnudo. Tal vez podamos decir que Ilya hizo todo eso. Ilya sí, pero su cuerpo permaneció inmóvil, indiferente al agua helada, al susto, a la asfixia.

—¡Ilya! —exclamó padre asustado.

Tan asustado que su alarma saltó al piso de abajo y prendió en madre como una chispa prende en la hojarasca. Madre chilló, a su vez, «¡Ilya!» y subió rápidamente al granero.

—¡Ilya! —repitió.

Ilya, mucho más asustado que ellos dos juntos, pensaba «¡Qué! ¡Estoy aquí, qué, tranquilos, no puedo deciros nada pero estoy aquí!».

Madre se desplomó sobre él (y le hizo daño, porque madre estaba algo entrada en carnes), lo agarró de la ropa, tiró hasta incorporarle, despegándole la cabeza y la espalda del catre. Lo abrazó profiriendo un berrido ensordecedor:

—¡¡Ilya!!

«Dios mío, madre, no me grite, estoy paralizado, pero no sordo.»

—¡¡Ilya!!

La cabeza de Ilya se fue atrás, colgando, incapaz de sostenerse erguida sobre los hombros. Si al menos pudiera abrir los ojos, si pudiera abrirlos, o arrancar un sonido a sus cuerdas vocales, aunque no fueran palabras, un sonido, sin mover los labios, sólo un lamento, un mugido, cualquier ruido que procediera directamente de los pulmones. La mano derecha seguía apoyada en el jergón, percibiendo cada brizna de paja, cada mota de polvo. Su mano izquierda había resbalado del pecho al muslo. ¡Pero no podía moverlas de allí!

—¡¡Ilya!! —insistía madre.

—¿Qué le pasa a Ilya, madre? —preguntó Alexei.

—¡Cállate tú! —dijo padre—. ¡Déjame a mí, mujer!

Sustituyó a madre, tembloroso y frenético, apartándola con brusquedad para zarandearlo a su manera, con todas sus fuerzas, como si quisiera descoyuntarlo, haciendo que la cabeza le fuera adelante y atrás, que sus manos esparcieran sin querer polvo y paja del jergón.

—¡Ilya! ¡Ilya! ¿Me oyes7 ¡Ilya!

«Claro que le oigo, padre, pero no se ponga nervioso, sólo es que...»

El chillido de madre le habría puesto a Ilya la carne de gallina si la carne de Ilya hubiera sido capaz de ponerse de alguna manera.

—¡Está muerto! —dijo.

«¡Vamos, anda, por favor, madre, pero qué dice, no haga usted ahora una escena, no diga tonterías, que asusta a los niños, no exagere, no saque las cosas de quicio!»

Padre le soltó como quien se encuentra agarrado a algún animal asqueroso. Y retrocedió horrorizado. Ilya sintió cómo se alejaban su presencia, su olor, su calor, su fuerza, y cómo el miedo congelaba la atmósfera. Al mismo tiempo, en medio de un silencio atónito, el cuerpo se fue de espaldas y su cabeza resonó contra las tablas del catre, plom, sin dolor, sólo ruido por fuera y por dentro del cráneo. Plom. Y, en seguida, madre que cae sobre él otra vez, con todas sus fuerzas y todo su peso, que lo abraza convulsa, chillando, besándolo y mojándole la cara con lágrimas.

—¡No, no, no, no! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! —repetía, monótona, poniendo muy nervioso a Ilya, quien se negaba a secundar semejante disparate.

«Madre, por favor, no diga esas cosas, que me asusta, no sea ridícula, ¿cómo voy a estar muerto?»

Piotr preguntó, con voz diminuta:

—¿Está muerto?

Y Alexei, en un sollozo murmurado:

—¿Ilya está muerto?

Padre sólo balbuceó un tenue «Ilya», y el nombre fue como una burbuja de pena que estalló entre sus labios hinchados y se convirtió en llanto. Eso fue lo que más horrorizó a Ilya. En realidad, fue eso lo que definitivamente lo convenció de su propia muerte. Padre llorando, eso sí que no se lo esperaba nadie. Un llanto grave y denso como Ilya no había escuchado jamás.

—¡Ilya, no, no puedes estar muerto! —continuaba gritando madre, enferma de pena. «Pues claro que no puedo estar muerto: como que no lo estoy», quería consolarla su hijo mayor—. ¡No, no, no, por favor! —«Pero si no estoy muerto, ¿cómo tengo que decírselo?, ¿es que no me ve?»—. ¡No te vayas, por favor! —«Si no me voy, no me muevo»—. ¿Dónde vas? —«A ninguna parte»—. ¿Dónde te has ido? —«¡Le digo que a ninguna parte, todavía estoy aquí!» Dios mío, si decía «todavía» era porque pensaba que pronto no estaría—. ¿Dónde te has ido, Ilya, dónde te has ido?

«No estoy muerto —se repetía Ilya, cada vez más nervioso y enfadado—. Todo esto es por culpa del Hombre lobo, maldita sea, como si lo viera, para que luego digan. ¿Quién me mandaría a mí acercarme a Sdenka, la domadora del Hombre lobo? ¡Menuda compañía! ¡Para que luego el pope hable de malas compañías! Y, luego, encima, ya me tenéis paseando por el pueblo diciendo que el Hombre lobo es una bellísima persona, que es un pobre hombre digno de lástima. ¿Digno de lástima? ¡Digno de lástima y aquí estoy, embrujado, seguro que estoy embrujado por el Hombre lobo, y por culpa de ese bastardo toda mi familia se cree que estoy muerto!»

Como si le hubiera transmitido sus pensamientos, oyó que padre, desquiciado, entre oscuros sollozos, exclamaba:

—¡Ha sido el Hombre lobo! ¡Lo ha matado el Hombre lobo!

—¡Calla! —gritó madre—. ¡Calla, no vuelvas a decir eso, calla!

Y siguió un silencio pesadísimo, donde ni siquiera Piotr y Alexei se atrevían a respirar.

Las palabras de padre habían añadido un punto de vista nuevo y pavoroso a la situación. Por una parte, daban a entender que Ilya no tenía por qué haber sido embrujado por el Hombre lobo, sino que podía haber sido sencillamente asesinado por él, cosa que a Ilya le resultaba muy difícil de asimilar. Por otra parte, insinuaban que tal vez fuera mucho mejor pensar en una muerte normal y corriente antes que en el maleficio del Hombre lobo. Alguien deglutió ruidosamente. A Ilya le asustaba aquel silencio. Él no estaba muy versado en aquellos asuntos, pero se barruntaba que la maldición del Hombre lobo debía de ser mil veces peor que la muerte. No sabía exactamente cuáles podían ser las consecuencias pero le parecía muy probable que, desde aquel instante, en las noches de luna llena, empezarían a crecerle el pelo y los colmillos y se vería obligado a salir por ahí de caza.

—¡No, el Hombre lobo no lo mordió! —argumentó madre desesperada—. ¡No tiene ninguna marca! —y le abrió la camisa, y le acarició el cuello, los hombros, el torso, buscando mordiscos o arañazos, demostrando que no existía la señal fatídica—. ¡Mira, mira, no tiene ninguna marca! ¡El Hombre lobo no lo mordió!

—Basta —dijo entonces padre, terrible—. Déjalo, Anushka. De una forma u otra, ya no podemos hacer nada por él.

«¿Cómo que no?»

—Está muerto.

—¿Está muerto? —tartamudea Piotr.

En aquel momento, al fin, congelado de miedo, Ilya pensó que tal vez estuviera muerto después de todo. Y terminó de convencerse cuando comprobó que madre lo trataba como se trata a los muertos. Sorbiendo mocos y lágrimas, rígida de pesar, se puso a manipular su cuerpo con la misma desenvoltura automática con que recogía leña, o daba de comer a las gallinas, o removía el caldero con el cucharón de madera. Le movía manos y piernas y lo volvía de un lado y de otro como si estuviera vistiendo a un espantapájaros. A un pelele. A un muerto. Le puso el traje de gala, el que Ilya sólo había tenido ocasión de lucir una vez, en la boda de Stepan y Lila. La camisa de lino, el corbatín de terciopelo, el chaleco floreado, los pantalones ajustados bajo la rodilla, las medias y los zapatos de hebilla. Algo había cambiado en la actitud de madre. Algo que resultaba terriblemente revelador.

«¿Esto es la muerte? ¿En esto consiste la muerte: en estar presente sin estar? ¿Ya me he convertido en un fantasma?»

Sólo de pensarlo, Ilya se asustaba de sí mismo.

Y lloraban en silencio Alexei y Piotr en algún rincón, tanto o más asustados que él.

Padre bajó al sótano, para emborracharse buscando el olvido de lo inolvidable. Ilya pudo escuchar sus pasos, lentos y ruidosos, bajando escalón tras escalón. Pom, pom, pom. Se encerró entre sus cubas y su alambique, donde destilaba aguardiente de centeno para todo el pueblo, y bebió, dejándose aturdir tanto por el líquido que ingería como por el aire viciado, cargado de etanol, de aquel subterráneo lóbrego y mal ventilado. No dejaría de beber hasta que cayera rendido. Lo había hecho en ocasiones menos conflictivas: con más razón ahora, cuando acababa de morir su primogénito.

Poco después, desde lo más alto de la casa pudieron escuchar su grito de desesperación, su alarido de rabia e impotencia. Y un estruendo indicó más tarde que estaba destrozando con el hacha cubas y alambique, y botellas y anaqueles.

Madre se quedó llorando junto a Ilya. El muchacho no sabía qué hacer. Siempre le habían puesto muy violento las personas que lloraban. Le provocaban ansiedad y no sabía cómo distraerlas o cambiar de conversación, y terminaba dando una excusa cualquiera y saliendo de estampía. Pero en aquellos momentos no podía salir corriendo de ninguna manera. Ni siquiera podía levantar un dedo índice para pedir una tregua.

Tenía que irse haciendo a la idea de que estaba muerto. Era terrible. Muerto. Muerto para siempre. Qué miedo. Con la de cosas que le quedaban por hacer. Él, que quería conocer la guerra de que hablaban los forasteros, para hacerse un héroe. Él, que quería conocer el mar de las leyendas, para ser pirata. Él que, en el peor de los casos, pensaba que terminaría pareciéndose a padre, y que se casaría con una mujer como madre, y tendría hijos, y envejecería como todo el mundo. Ahora ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde para envejecer, para engendrar, para casarse, para querer, para parecerse a nadie que no fuera otro muerto, demasiado tarde para navegar, demasiado tarde para combatir. Demasiado tarde. Los muertos siempre llegan tarde a todas partes. Y él era un muerto.

Bueno, ¿y qué se supone que deben hacer los muertos? No le parecía una perspectiva muy halagüeña quedarse encerrado en aquel cuerpo inerte por siempre jamás, aguantando los chaparrones de lágrimas que la gente quisiera verter sobre él. Hizo un esfuerzo por salir del cuerpo, pero fue inútil. Quizá tendría que esperar a que se descompusiera para que su alma fuera liberada y pudiera salir a estirar las piernas. Pero esperar la descomposición significaba muchísimo tiempo. Hay cuerpos que, según dónde los entierren, no se descomponen nunca.

Ilya no lo habría dicho con estas palabras exactamente, pero la verdad es que experimentaba algo muy próximo a la claustrofobia.

«¡Sáquenme de aquí!», le habría gustado gritar.

—Vete a buscar al pope, Piotr —dijo madre, al fin—. Id con Alexei a buscar al pope.

2

La verdad es que Ilya no estaba muerto.

Un médico psiquiatra moderno habría dicho que Ilya estaba sufriendo un coma histérico, o que presentaba un cuadro disociativo de tipo histérico. Lo que significa que, debido a alguna causa tan misteriosa como psíquica, Ilya era incapaz de mover su propio cuerpo, cuyas constantes vitales habían descendido a mínimos asombrosamente imperceptibles. Incluso en la actualidad, con fonendoscopios y aparatos muy sofisticados, resulta casi imposible captar el pulso, los ruidos cardíacos y la respiración de alguien aquejado de este mal, por lo que no es difícil confundir esta enfermedad con la muerte. Años atrás, se la denominaba «muerte aparente» o, también, catalepsia, del griego χατα-ληψιs que significa algo así como «mantener inmovilizado». Edgar Allan Poe escribió al menos un relato (El enterramiento prematuro) basado en el terror que inspira la posibilidad de ser enterrado vivo. Se hace eco, en dicha narración, de numerosas leyendas referidas a cadáveres que, teniendo que ser exhumados, por una razón u otra, al cabo de mucho tiempo de su sepultura, han aparecido con las manos crispadas y los dedos retorcidos a la altura del rostro, paralizados en el vano intento de abrir el ataúd en que se asfixiaron. Actualmente, un accidente de este tipo resulta bastante improbable y, en tiempos de Poe, la enfermedad ya había sido detectada y clasificada y, por tanto, podía prevenirse. Pero en la época en que vivió nuestro Ilya (no me preguntéis qué época fue ésa, porque ni él ni los habitantes de su pueblo podrían responderos: allí no había calendario y, de haberlo habido, tampoco habrían sabido leerlo), en aquel entonces, a nadie le podía pasar por la imaginación que pudiera estar vivo alguien con semejante apariencia cérea, alguien que no empañaba los espejos con el aliento y cuyo corazón no emitía ningún latido. Un cataléptico es idéntico a un muerto, y algo idéntico a un muerto, para aquellos campesinos analfabetos, sólo podía ser un muerto.

Y nadie sabe cuánto tiempo puede durar un ataque de catalepsia. Los manuales de medicina aseguran que puede prolongarse durante horas... o durante años.

De manera que Ilya, aunque vivo, para todos los efectos en aquel tiempo y lugar precisos estaba muerto. Incluso él mismo había llegado a la convicción de que terminaba de entrar en la otra vida.

Y a nadie (ni a él) se le escapaba que el Hombre lobo había tenido algo que ver en tan repentino desenlace.

El Hombre lobo había llegado al valle metido en una jaula y custodiado por una hermosa mujer, llamada Sdenka, que pertenecía a una troupe de saltimbanquis de gran categoría. Obviamente, la troupe no tenía la menor intención de actuar para los habitantes de aquella aldea perdida. Habían desembocado allí siguiendo el curso del río, buscando un atajo para ir de una ciudad a otra. Se desconcertaron en el laberinto de las Rocas Partidas, se perdieron en el Bosque Negro y se dirigieron finalmente a los habitantes del pueblo para que les indicaran el camino de regreso a la civilización.

La presencia del Hombre lobo provocó un gran revuelo entre los campesinos. Se trataba de un hombre de altura considerable, completamente cubierto de pelo negrísimo y brillante. El pelo brotaba de su frente y de sus párpados y de su nariz, hasta del mismísimo borde de las uñas y, en medio de semejante masa de pelambrera, los ojos refulgían, rojos y funestos, como dos brasas. El Hombre lobo (más parecido al oso que al lobo, la verdad sea dicha) rugía enfurecido cada vez que alguien se aproximaba a los barrotes o a su domadora, la bella Sdenka. Se ponía en pie de pronto, causando el temor y movimientos de reflujo en la multitud asombrada, y se agarraba a los barrotes de la jaula y hacía visibles esfuerzos para arrancarlos de su sitio, con la evidente intención de saltar fuera de su encierro y arremeter contra los imprudentes mirones. Era horrible imaginar lo que sucedería si algún día aquel monstruo conseguía romper las rejas que lo retenían.

Ilya estaba presente cuando lo logró.

Y todo porque Ilya estaba enamorado de Tatiana, una de las hijas del mercader Lukiánov, muchacha encantadora, sonriente y pizpireta, que miraba para otro lado y soltaba risitas agudas cada vez que el muchacho se le acercaba.

—Voy a la fuente, Tatiana, ¿te vienes conmigo?

Y ella:

—Ji, ji, ji.

—Tatiana, acompáñame a cuidar las cabras, que solo me aburro.

—Ji, ji, ji —y se reunía con las otras dos muchachas jóvenes de la aldea, y le miraban de lejos y de reojo, y hacían comentarios y se reían.

Un día en que andaba cuidando las cabras por el monte, Ilya se atrevió a encaramarse a las áridas y escarpadas Rocas Partidas para visitar la pequeña isba, cochambrosa y desvencijada, de la bruja Baba-Groíxnya. Abandonó los pastos verdes, brillantes y húmedos, de la ribera del río, y emprendió caminos polvorientos que le condujeron a parajes desérticos de color blanco y amarillo. El cielo se hizo mucho más azul, y el peso del sol, insoportable. Se abrieron precipicios a sus pies, al fondo de los cuales brillaba el agua entre sombras, tentación de suicidas sedientos. Se estrecharon los senderos hasta convertirse en breves cornisas peligrosas, y llegó al fin a lo alto de una meseta eternamente envuelta en una nube de polvo en suspensión, remolinos asfixiantes levantados por un viento ardiente, imprevisible y enloquecedor. ¿Quién querría vivir en aquel lugar inhóspito, sino una bruja que hubiera vendido su alma al diablo?

De la bruja Baba-Groíxnya, en el pueblo se hablaba poco y en voz baja. La mayoría, porque estaban convencidos de que la sola mención de su nombre les acarrearía maldiciones terribles. Unos pocos, porque en secreto iban a pedirle remedios para sus dolencias físicas y anímicas. Sólo el pope Popov hablaba de Baba-Groíxnya a gritos, desde el púlpito, y lo hacía para recordar a los feligreses que se trataba de una súbdita de Satanás, encarnación del Mal, putrefacción viviente que corrompía todo lo que se ponía a su alcance, fuente de todas las desgracias que pudieran caer sobre el pueblo. Según el pope, ella fue la culpable de la sequía, cuando la hubo, y de la plaga de langosta, cuando la hubo, y de la peste, cuando la hubo, y de cada enfermedad, disgusto o contratiempo sufrido por cualquier aldeano. Tiempo atrás, la habían arrojado del pueblo a pedradas, pero el pope opinaba que todavía no se había marchado lo bastante lejos. En realidad, al pope le parecerían próximas todas las distancias mientras la bruja Baba-Groíxnya no estuviera abrasándose en el infierno.

Ilya no había ido nunca a visitarla. Y no porque le metieran miedo las palabras del pope, sino porque nunca lo había necesitado todavía. La verdad es que hacía un tiempo que le picaba la curiosidad respecto a la bruja y la conquista de Tatiana la Coqueta resultó un pretexto excelente para satisfacer esa curiosidad.

Era Baba-Groíxnya una mujer más joven de lo que él creía, de rasgos severos y temibles, pero regulares y hasta hermosos. Lucía una larga y amplia melena, suelta como un manto sobre la espalda, y vestía una túnica hasta los pies, como la sotana del pope, pero más limpia y de un luminoso color rojo. Le gustó a Ilya distinguir de lejos aquel color vivo, como estandarte o señal colocado ahí, a propósito para guiarle en su camino. Al borde del precipicio, coronando la meseta, recortándose contra el cielo azul más bello que Ilya jamás hubiera visto, le hizo pensar que en aquella persona se resumía toda la majestad que inspira una puesta de sol, o una manada de ciervos huyendo del incendio de un bosque, o un huracán como aquel que arrancó los tejados de tres casas del pueblo cuando Ilya era pequeño.

Le gustó también que la bruja le recibiera fuera de la isba, despeinada por el viento, riendo, meciéndose rítmicamente, contemplando con arrobo místico los desfiladeros y cañadas, las rocas puntiagudas que se elevaban al cielo como un ejército de monolitos, la tierra amarilla y estéril que cubría el mundo hasta donde alcanzaba la vista. Le decepcionó un poco que la casa no estuviera construida con huesos humanos, pero se dejó conducir a ella cuando Baba-Groíxnya le tomó de la mano y lo introdujo suavemente. Dentro de la isba reinaba todo lo contrario que en el exterior. Si al aire libre ensordecía el viento, dentro de aquel ámbito ensordecía el silencio; si fuera cegaba la luz del sol, dentro cegaba una penumbra acogedora y refrescante; si fuera se podía percibir el olor de la atmósfera, que es olor transparente y fragante, dentro chocó Ilya con mil aromas diversos y mezclados, agradables y desagradables, picantes, dulzones, amargos, que irritaban las narices, los ojos y el paladar, y adivinó en seguida que aquél era el olor de la vida. Había muchos frascos dispuestos en anaqueles, y un hogar encendido, y un gato, y una bola de cristal sobre la mesa.

—¿Qué puedo hacer? —preguntó el muchacho.

Tal vez esperaba ver prodigios. Que las llamas del hogar se convirtieran en una figura danzante, que la bola se iluminara sobre la mesa para mostrarle a sí mismo cortejando a Tatiana, que el gato hablara con sensatez de viejo sabio. Pero no sucedió nada de eso. La única que habló, con naturalidad de vieja amiga, fue Baba-Groíxnya.

—Desentiéndete de Tatiana —le aconsejó—. Finge que ya te has cansado de ir tras ella. Búscate otra. Despertarás la curiosidad de tu Tatiana, su interés, sus celos y, por tanto, su amor.

Vaya cosa. Ilya ya había pensado en ello más de una vez. No como estrategia para lograr a Tatiana, sino como sistema para dejar de sufrir por ella. Enviar al cuerno a la dulce Tatiana y buscarse otra. Era muy fácil decirlo. ¿Pero qué otra? Sólo había dos muchachas más de la edad de Tatiana en la aldea. Una de ellas ya estaba prometida para casarse el primer día de verano y la otra tenía un poco de bigote, era grandota como un percherón y, un día, le había pegado a Ilya una pedrada en la ceja, sólo por jugar, por todo lo cual al chico no le parecía demasiado atractiva. ¿A qué otra podía buscar? La viuda Dunya era demasiado mayor para él, demasiado redonda, demasiado sucia y demasiado ansiosa (¡bastante bien lo sabía Ilya!), y las demás mujeres del pueblo estaban casadas.

Miró Ilya de reojo a Baba-Groíxnya, formulando una tácita pregunta, y ella le replicó con una risa juvenil y cascabelera, de la que hubiera sido muy fácil enamorarse.

—Ya encontrarás alguna.

Como pago de sus vagos consejos, Ilya tuvo que entregarle una cabra que, más tarde, dijo a su padre que se había despeñado por no sé qué riscos.

Y, pocos días después, por arte de magia, aparecieron en el valle los saltimbanquis y, con ellos, el Hombre lobo y Sdenka, la cíngara de los ojos azules como océanos. Ilya pensó en seguida que era Baba-Groíxnya quien los había enviado. Era imposible no relacionarlos con la bruja, porque también ellos vestían ropas de colores vivos y luminosos, rojos, amarillos, verdes y ostentaban en sus miradas el brillo de quien sabe mucho más de lo que dice, esa chispa de inteligencia que, al parecer, sólo podía adquirirse fuera del valle. Reían francamente, hablaban en voz muy alta y miraban con insolencia, directamente a los ojos, como decía el pope que sólo hacían los pecadores más irrecuperables. Y, por si eso fuera poco, mientras llegaban a la plaza principal del pueblo, no podían dejar de realizar portentos. Un muchacho con el torso desnudo ejecutaba ejercicios malabares con cinco pelotas, lanzándolas al aire y recogiéndolas a gran velocidad de forma que ninguna caía nunca al suelo. Cuando se cansaba de ello, caminaba sobre las manos o efectuaba saltos mortales como si para él aquello no representara ningún esfuerzo. Una mujer mayor y gorda como una nodriza, con la cara pintada de blanco, los ojos pintados de negro y la boca pintada de rojo se acercaba una antorcha a la boca y escupía llamaradas de dragón como si extrajera de aquello un placer exquisito. El director de la troupe, llamado Dimitri Razumikin (según proclamaba a cada instante) domeñaba con pulso firme al caballo que montaba, un sabino joven, de largas crines blancas, que caracoleaba nervioso y rebelde. Y Sdenka, la mujer de ojos como océanos, había domesticado ni más ni menos que al auténtico Hombre lobo. ¿Cómo no pensar que eran amigos de aquelarre de Baba-Groíxnya? ¿Cómo no pensar, incluso, que eran enviados directamente desde el centro del Infierno?

Nadie se extrañó de que el pope Popov saliese a la puerta de la iglesia y entonara un salmo inventado con su voz cascada y temblorosa.

A pesar del miedo que los aldeanos experimentaban, nadie dejó de acudir a la plaza para ver a los forasteros demoníacos. Todo en ellos despertaba su asombro. En seguida corrió la voz de que eran muy ricos, puesto que tenían cinco caballos. Además del que montaba Dimitri Razumikin («Soy Dimitri Razumikin, nobles mujiks, director de esta modesta troupe de saltimbanquis, no os asustéis de lo que veáis, somos gente de bien y gente de paz, ¿alguien podría indicarnos el camino para salir de este hermoso valle?»), tres de las caballerías tiraban de otros tantos carromatos que, sin duda, servían de vivienda y de almacén de maravillas, y que eran conducidos por un Hércules de impresionante musculatura, por un enano tocado con sombrero de ancha ala y larga pluma de faisán y por la mujer de la cara blanca, los ojos negros y los labios rojos. El quinto caballo estaba uncido a la gran jaula con ruedas que contenía al monstruo velludo e iracundo. En la parte trasera de la carreta, adornada con letras y dibujos, habían tendido para que se secasen unas prendas de ropa nunca vistas en el valle, de las que se habló muchísimo en los meses ulteriores y cuya utilidad nunca pudo ser desvelada.

Mientras alguien había ido en busca del viejo Paval, que siempre hablaba en nombre de la comunidad, la mirada de Ilya se posó en la cíngara Sdenka, localizó a continuación la presencia de Tatiana entre la multitud y, convencido de que actuaba según los designios de la bruja bienhechora y, por tanto, no corría ningún peligro, se destacó de entre sus vecinos y dijo:

—¿Quieren que les eche una mano? Puedo peinar al Hombre lobo, si lo desean, o barrer su jaula... —porque resulta mucho más sencillo decir las cosas que hacerlas, y porque estaba seguro de que así llamaría la atención de la cíngara y de Tatiana a la vez.

Un murmullo de espanto estremeció a la pequeña población. Tatiana (para gran placer de Ilya) llegó a exhalar un gritito. Padre gruñó, amenazador: «¡Ilya!».

Sdenka, la cíngara, sonrió amablemente. Su sonrisa llenó el pecho de Ilya de satisfacción. Envalentonado, estaba dispuesto a continuar ofreciendo sus servicios para cortar las uñas y cabellera del Hombre lobo, desafiando los rugidos que éste le dedicaba, cuando llegó el viejo Paval y lo hizo a un lado, «Quita, Ilya, no enredes», y se puso educadamente al servicio de los forasteros para ayudarles en lo que hubieran menester. Una vez más, Ilya admiró el aplomo de Paval ante lo desconocido. Devolviéndoles miradas francas a los ojos y en voz alta que nada tenía que envidiar la de ellos, dijo que, para salir del valle, sólo tenían que volver atrás, bordear el Bosque Negro campo a través hasta encontrar el torrente seco que bajaba de las Rocas Partidas y conducía hasta el desfiladero. Allí, tendrían que vadear el río, aprovechando su poca profundidad, hasta que vieran un camino a la izquierda.

—No es ése el camino que hemos seguido para llegar aquí —objetó Dimitri Razumikin, de largos y erguidos bigotes.

—Ya lo supongo. Imagino que habrán venido por el viejo camino de las Rocas Partidas, expuestos a los aludes y al ataque de los lobos y de los osos, y bordeando precipicios muy peligrosos, sobre todo conduciendo esos carros. No se lo recomiendo.

—He visto el desfiladero que dice usted y me pregunto si por allí podrán pasar nuestras carretas.

—Podrán pasar —aseguró el viejo Paval.

—Bien, lo intentaremos mañana por la mañana. Entre tanto, ¿podríais indicarnos algún lugar donde acampar esta noche?

Paval dudó y se volvió para mirar a sus vecinos. Al fondo, el pope Popov elevó el volumen de sus cánticos inventados, lo que aumentó considerablemente el malestar de la gente. Nadie quería que los saltimbanquis se quedaran en el valle. Sobre todo, porque mientras estuvieran allí, el pope continuaría cantando y consumiendo la paciencia de todo el mundo. Pero aquella gente sencilla poseía el don de la hospitalidad, nunca había negado a nadie su ayuda y, además, los forasteros no les habían hecho ningún daño. De manera que Paval sugirió, en voz baja, que podían pernoctar en el campo de los Snetkov, que estaba en barbecho, y encogiéndose de hombros, desviando la mirada, torciendo la boca y arqueando las cejas, la mayoría de los presentes demostraron su aquiescencia.

—¡Yo les indicaré dónde está el campo de los Snetkov! —se ofreció Ilya de inmediato.

Otro murmullo de pasmo, un nuevo gritito encantador de Tatiana, otra sonrisa maravillosa de la cíngara.

Muy ufano, Ilya fue a colocarse junto a la mujer exótica y echó a caminar, sintiéndose importante y diciendo:

—Seguidme.

Padre gruñó otra vez «¡Ilya!», pero ya era demasiado tarde para detener al muchacho.

Rugió el Hombre lobo dándose cabezazos contra las rejas, caracoleó el caballo de Dimitri Razumikin, chascaron los conductores de las carretas y restallaron sus trallas, y con chirridos de ruedas mal engrasadas, se pusieron en camino hacia el extremo sur del pueblo.

—Yo me llamo Ilya.

Entonces se enteró el muchacho de que la hermosa extranjera se llamaba Sdenka.

—Yo me llamo Sdenka.

—¿Tú amaestraste al Hombre lobo?

Se rió ella, demostrando una sabiduría infinita al dar a entender todo lo que callaba, todo lo que Ilya jamás podría comprender.

—No es un Hombre lobo —confesó.

—No, ahora ya no lo es, ya lo sé. Pero, ¿te costó mucho conseguir que dejara de serlo?

Seguía riendo la mujer.

—No. No me costó demasiado.

Ilya la admiraba. Y admiraba al chico de su edad que saltaba como un resorte y jugaba con las cinco pelotas sin que se le cayera ninguna al suelo. Y a la mujer gorda que escupía fuego. Estaba encantado de poder caminar junto a aquella gente. Aunque vinieran del mismo núcleo del infierno.

Contempló boquiabierto cómo desataban a los caballos, cómo se abrían las puertas de los carromatos, tapas de joyeros que ponían al descubierto tesoros deslumbrantes. Contribuyó a buscar leña y preparar la fogata de aquella noche, les procuró forraje para las bestias y aceptó un poco de la comida que ellos prepararon en un gran perol. Le entusiasmó la forma como Dimitri Razumikin saltó de su caballo al suelo, le enterneció la dulce balada que el hombre forzudo cantó con voz profunda, arrancando acordes muy suaves muy suaves a una guitarra vieja muy vieja. Le sobrecogió la naturalidad y confianza con que Sdenka se aproximó a la jaula del Hombre lobo para llevarle un plato de comida.