Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

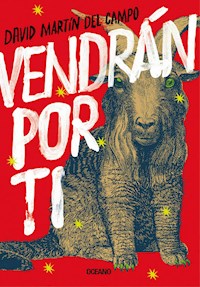

- Herausgeber: Océano

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: El día siguiente

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Un gato muerto. Una cruz de sal en mitad de la cama. La amenaza de muerte escrita con torpeza. Después de recibir tres horripilantes regalos de una secta fanática, el novelista Matías Verduzco deberá huir de casa para salvar el pellejo. Esa fuga –que derivará en exilio– le permitirá el encuentro con Claudine Chifflet, hermosa ciclista que purga, como todos, las secuelas del desamor. Así, bajo la noche azotada por la explosión de la planta nuclear de Chernóbil, nacerá una ardiente relación que develará confidencias inesperadas. La persecución no cesa y Matías, en un momento de debilidad, cree hallar en los brazos de su voluptuosa amante el sentido de la existencia. El encuentro feroz entre el romance malhadado, la constante amenaza de violencia y el fantasma de las decisiones pasadas confirma la sagacidad narrativa de uno de los novelistas mexicanos más destacados de la actualidad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 269

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bien lo sabéis. Vendránpor ti, por ti, por mí, por todos.Y tambiénpor ti.(Aquíno se salva ni dios. Lo asesinaron.)

BLAS DE OTERO

El bastardo

El sueño de los amantes pertenece a los dioses. No puedo imaginar otra cosa al mirarla yaciendo ante mí. Sublime, quieta, poseída. Lo aseguró el ginecólogo que atendía a Gina cuando se quiso embarazar: la siesta post coitum encierra una trampa de la especie. El semen fluye de forma natural hacia el útero, aunque en el caso de ella habría que recelar. Permanece impávida como una de tantas víctimas después del placer inmoderado. Desnuda y extenuada en la apacible somnolencia del amanecer.

La noche se esfuma y un asomo de luz se insinúa bajo la cortina de damasco. Hubo un gorjeo por ahí, de hecho fue el sonido que me despertó. Un pájaro tras la ventana, aunque supuse que nos espabilarían los bronces de la catedral. Son trece campanas y terminaron de ser montadas en 1483 luego que Fernando III, el Santo, las arrebatara al moro en Córdoba. Al menos eso fue lo que aseguró el guía, ayer por la tarde, mientras paseábamos de la mano.

Por cierto que fue una reconciliación del todo fortuita debida al virus que se apoderó de mis bronquios. Miro en la penumbra su espalda, a dos palmos de mis pupilas, y descubro que tiene pecas. Son casi imperceptibles, pero las podría contar. Al hacerlo me vería obligado a ladearla y posiblemente la despertaría. En su epidermis se advierte, por lo demás, la silueta disimulada de un sostén de baño. De seguro que aprovechó los «días de bueno» recién llegada la primavera. La imagino en la playa de Donostia asoleándose en bikini. A su edad.

Daría mi vida al Demonio por perpetuar este momento. Además he descubierto que un vello dorado, casi imperceptible, se extiende en la curva de su cuello. Venus despertada por la caricia de Fauno. ¿Cuántos como yo no habrán celebrado este soplo inerte ante su belleza vulnerable? Es una pregunta sombría, sobre todo porque sé la respuesta. La frágil respuesta que me pudre el alma.

Éste será un libro de memorias.

No una novela, no una autobiografía, no una fábula de ensoñación. Un simple ejercicio de remembranza o, como está de moda proponer, «un testimonio necesario». Algo así como las implicaciones de la Depravada Trinidad: el Cabrón, el Bastardo, el Espíritu de la Belleza. Sí, estoy confundido, pero de cualquier modo —ahora que he decidido narrar esos acontecimientos espeluznantes—cubriré los espejos con una manta. El Príncipe de las Tinieblas odia su imagen porque alguna vez fue El Hermoso. El Ángel Favorito. Alguna vez antes de la mentira. Lo de la manta no es más que una simple metáfora. Abusemos de los adjetivos: «acontecimientos espeluznantes», sí, aunque también ridículos, extravagantes, patéticos. Espero en Satán que mi memoria no me traicione y que logre poner un cierto orden a mis recuerdos.

Karen lo insinuó una noche en Sausalito... ¡Ah, los entusiastas años en California! «Si el diablo existe, Matías», rezongó mientras se arrebujaba entre las sábanas, «se debe mover igual que tú.»

Las sábanas eran siempre de color guinda, como si durmiéramos entre los pétalos de una rosa encarnada, o entre las brasas, o en la mucosa íntima de una madre primeriza. Fue lo que repetían años después, cuando me convertí en el amanuense de Luzbel: «Tiene ojos de diablo, cola de diablo, patas de diablo, cuernos de diablo, manos de diablo. Por eso escribió lo que escribió». Olor de diablo, corazón de diablo, verga de diablo. Satán, Satán, ¿de verdad fuiste mi musa? ¿Llenaste de tinta mi Esterbrook (todavía no se inventaban las computadoras)? ¿Me soplaste al oído cada palabra de esa entelequia publicada por la editorial Diana y que arrasó el mercado con nueve reediciones?

Tengo el cuarto 403 y no logré entrar. ¿Qué hago en Vigo? La llave es una tarjeta magnética y el cerrojo no obedeció a su deslizamiento. Acudí a la administración a protestar y me dieron otra tarjeta a cambio, pero tampoco funcionó. La habitación tiene vista al norte y por las noches Cangas, al otro lado del estuario, es un espectáculo de lucecillas reflejadas en la ría.

Me han dicho que en aquella, la ribera «do Morrazo», se sirve el mejor vino verde del Finisterre. Vino rojo, vino rosado, vino blanco y vino verde para Verduzco, o sea yo, el escribano del Innombrable. A partir de hoy beberé vino negro, si no les importa.

«Nunca nos había pasado», se disculpó el conserje del hotel, y cuando escurrió su tarjeta maestra la cerradura quedó tal cual. Se volvió para mirarme con ojos atónitos. «Nunca debía pasarnos esto», creo que dijo en lengua gallega, pero con la siguiente tarjeta por fin pude ingresar en mi habitación. Fue el momento de reencontrarme con la panorámica de la ría y un soberbio espectacular en lo alto del edificio de enfrente que anuncia la exposición de Vincent van Gogh en el Museo de la Caixa-Galicia y que se apaga, rigurosamente, a las doce de la noche.

Querido Vincent: tu dormitorio en Arles me arrulla todas las noches a través de la ventana... el cubrecama rojo, la mesita con la jofaina, las dos sillas de paja. Nunca fuiste feliz, nunca pudiste amar, nunca escuchaste a Dios. Por eso la osadía de la bala en los trigales de Auvers. Ahora que nombro ese poblado en la ribera del Oise, me viene el recuerdo de ella —una peregrina de tantas—porque fue, lo que se dice, una mera coincidencia.

Ah, bienquisto Vincent; si no hubieras sufrido tanto, si no hubieras encarnado al genio suicida, si no hubieras pintado una sola tela y te hubieses conformado con subsistir como un pastor de almas intentando remediar la irremediable vida de los pecadores, no habría entonces bebido yo ese cáliz doble. No habría conocido a esa mujer. No estaría aquí, bajo la ventana del hotel Méjico, mirando tu dormitorio que apagan al punto de la medianoche. Insisto: si hubieras optado por rezar en vez de pintarrajear uno y otro lienzo, ahora sería yo un hombre contento. Así que óyelo bien: tú tienes la culpa.

«Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero...», ¿qué te costaba elegir la profesión de fe? Rezarías antes de irte a la cama y te despertaría el gorjeo de los cuervos remontando el cielo. Así que aquí me tienes a mí, el de la insoportable mentira.

Pero estábamos en lo de aquella ominosa ocasión al otro lado del océano, en la calle de Árbol del barrio de San Ángel, la madrugada en que ocurrió lo de la cerradura atascada. Había sido una noche de parranda y Gina no estaba en casa. Sobrellevábamos el enésimo pleito de vértigo que fue nuestra relación. Ella se había ido con el niño y el resentimiento a casa de su madre. No se percataba aún que compartía la almohada con el amanuense de Luzbel. Por cierto que esa noche sí que traía yo al diablo por dentro; el diablo Stolichnaya, elíxir del leninismo, con jugo de tomate y percutiéndome las sienes.

Fue la noche inefable en que la llave se atascó. No hay gran poesía en el borracho que llega a casa y no puede abrir la puerta. ¿Cuántas ocurrencias no hemos escuchado de esa historia? El tipo que grita melosamente a su mujer ¡Abra-cadabra, Abra-cadabra...!, el que ha perdido el llavero en un burdel, el que decide irse a dormir a casa del vecino y se topa ahí con su propia mujer. Pero la puerta permanecía imbatible.

El problema se reducía a que la llave no podía ser insertada en la boca de la cerradura. Tener esa contrariedad al mediodía no es lo mismo que padecerla a las tres de la madrugada, así que resolví acudir al consultorio del doctor Estrada. Ramiro Estrada, odontólogo y ortodoncista, mi compañero de la preparatoria. Me había proporcionado un juego de llaves por si alguna noche volvía a tener una emergencia.

El acuerdo era solamente uno: que a las nueve de la mañana, pasase lo que pasase, el consultorio debía estar desocupado porque a esa hora llegaba la afanadora y poco después el primer paciente. Debo decirlo ahora para no complicar la situación: de ninguna manera Gina es una mujer fácil. Nunca lo fue. Y cuando digo fácil quiero decir comprensiva, apacible, sumisa. Fue mi discípula en El Colegio de México y lo más hermoso de ella, nunca podré olvidarlo, era su risa. Estentórea, a punto de carcajada, una risa primigenia con algo de terremoto y mucho de orgasmo. Supongo que así debió reír Dios cuando concluyó la Creación.

Cuando Dios concluyó la Creación. Qué cursis nos ponemos a la hora de sacudir el polvo de la nostalgia. Esa madrugada Gina no estaba en casa, ya lo dije, se había ido con el pequeño Gabriel, su niño, a casa de su severa madre. Así que a punto de iniciar el escándalo del picaporte dañado resolví pernoctar en la salita del consultorio odontológico. Ramiro me había confiado las llaves meses atrás y no haría más de diez minutos en auto.

Era como mi segunda casa. Un sofá largo, cuatro litografías mostrando coquetas ciclistas del fin de siglo, una mesa baja colmada de revistas, un baño minúsculo y una lámpara fluorescente que hacía pensar en la sala de una funeraria. Después de todo perder una muela es morir un poco; supongo. Allí pasé la noche, la mitad de la noche, arrullado por el rumor de la avenida Universidad seis pisos abajo. Me despertó el ruido de la afanadora con la cubeta metálica.

Así me trasladé a la Comisión a negociar la verdad. Debo aclararlo de una vez: me desempeño como «responsable de área» en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. En mi oficina se decide la verdad histórica del país; es decir, se argumenta y se negocia entre especialistas la versión que aprenderán veinte millones de niños. Sociólogos, lingüistas, pedagogos, literatos, historiadores como yo que negociamos los textos del libro, párrafo por párrafo, discutiendo galimatías como el de la expropiación petrolera de 1938. «¿Fue un capricho marxista del presidente Lázaro Cárdenas o una apuesta estratégica ante la descomposición mundial que se avecinaba ante la inminente guerra?» Lo mismo el movimiento estudiantil de 1968 y la zozobra moral del padre Miguel Hidalgo tras su captura en 1811. Ese tipo de cuestiones se deciden en mi oficina. Una docena de redactores se encargan de poner la verdad histórica en caracteres Bodoni, de catorce puntos, porque hasta esa decisión tipográfica —adecuada para lectores de quinto año de primaria—se resuelve también en mi escritorio... O debo decir, se resolvía.

No quiero ofrecer la imagen arquetípica del intelectual. Ron nicaragüense (en apoyo de las migajas del sandinismo) y un permanente desorden amoroso. Ni yo mismo me considero algo que suene a eso. El profesor Froylán lo machacaba en clase: «Los obreros producen bielas, ustedes los intelectuales deben producir eso; ideas... o al menos intentarlo». Es una cuestión odiosa.

Y encima de todo la maldición que me acompaña desde que publiqué el libro aquel que arrastro como lápida sin epitafio. En esas circunstancias llegué a la oficina. Demacrado, con la misma ropa y soltando un hálito nada espirituoso. Las llamadas telefónicas de Gina no se hicieron esperar. Preguntaba por mí cada veinte minutos, pero afortunadamente la secretaria lograba hacer el dribble. Aproveché la pausa de mediodía para buscar al cerrajero. Lloviznaba. Lo conduje a casa sin explicar demasiado mi personal desasosiego y con la promesa de que en media hora lograría reingresar en mi... «hogar», estuve a punto de escribir.

Qué extraña suena la palabra desde esta habitación mirando los bateles que cruzan la ría hacia Cangas. Mi hogar que mal abandoné hace más de un año para convertirme en prófugo. Durante todo ese tiempo no he sido más que una mota de polvo añadida a la Biblioteca Central de Francia. Un lector anónimo porque dejé de escribir (hasta hoy), incluso cartas, y no he hecho más que leer y leer. Además que no caigamos en confusión; lo principal de la vida es salvarla.

El cerrajero, un gordo simpático de gruesas patillas, no debió forcejear demasiado con el picaporte. En menos de diez minutos, manipulando sus ganzúas, pudimos ingresar al dúplex y mi primer acto fue descorrer la cortina y reconciliarme con mi secuaz de siempre en aquella tarde lavada por la lluvia. El Ajusco, mi entrañable volcán azul plomo. Estaba en eso cuando el cerrajero, afanándose con el destornillador, preguntó sin más: «¿Tiene muchos enemigos?».

Parecía un diálogo de novela negra. Philip Marlowe induciendo una respuesta obvia. «¿Que si tengo qué?», pregunté a mi vez en lo que revisaba el frutero rebosante de manzanas starking. «¿Algún vecino con problemas, algún acreedor?», insistió el regordete, y al volverme hacia él aprovechó para mostrarme el pomo de la cerradura que había sacado de la puerta. «Así nunca iba a entrar su llave», y lo aproximó para que pudiera advertir la embocadura lacrada con algo que parecía una gota de saliva. «Es resina epóxica, la venden en cualquier tlapalería», comentó cual disculpándose. Yo revisaba aquel tapón acrílico, sólido como el vidrio, cuando el buen hombre completó: «Es del tipo kola-loka, como el que anuncian en la televisión». Entonces alzó un sobre que había permanecido oculto bajo el tapete. Lo revisó unos segundos antes de entregármelo. El pliego simplemente decía «Matías X.».

Lo abrí con cierta rudeza, rasgando con las uñas, y apenas leer su contenido la manzana resbaló de mi mano. Había perdido la respiración y mi sangre era un torrente helado. «¿No pudistes entrar? La próxima vez sí podrás pero al Infierno con los Tuyos.» Es lo que decía la carta. Decía insinuaba advertía anunciaba.

Mostré la amenaza al cerrajero mientras se limpiaba las manos con un paño pringoso. ¿Qué no se percataba de ese desastre gramatical? Pudistes, y la coma faltante entre los dos complementos. Lo habían escrito con lápiz, alguien sin demasiada escuela, aunque en última instancia no era más que la trasposición del español antiguo, ladinizado, que llegó cuatro siglos atrás para enraizarse en los pueblos aislados de la serranía. ¿Ya ensillastes la mula?

Alguien me estaba retando. Un enemigo rústico y, lo peor de todo, que en ese momento de pavor y desconcierto sospeché que mi anónimo adversario podría ser plural. No me amenazaba alguien, sino algunos.

En ese lapso el cerrajero había cambiado ya el mecanismo estropeado y me entregaba el nuevo juego de llaves. «¿No ha pensado en mudarse?», me insinuó al pagarle el servicio.

¿Qué responder? ¿Mudarme sólo porque a un enajenado se le había ocurrido fastidiarme la cerradura con unas gotas de polímero? ¿Y qué decir del recado? Mostraba lo que cualquiera hubiera puesto para despistar una averiguación policiaca, si es que la iniciaba. Lo incuestionable era que una broma, que se pasaba de pesada, me había impedido entrar en casa... además de enviarme enfáticamente al infierno. Pero ¿cuántas veces no somos enviados al demonio y con un lenguaje menos elegante? En cantinas anegadas de tequila, en atascamientos de tránsito, en discusiones de hartazgo político.

Pero ahora —es decir, entonces—, alguien se había encargado de confinarme a la intemperie y sembrar una amenaza que podría significar cualquier cosa. «¿Vive usted con alguien?», preguntó el cerrajero cuando se acomodaba el morral de trabajo. De momento no supe qué responder. Me lanzó una mirada extraña. «Lo digo por lo último, ¿se fijó? La próxima vez sí podrás pero al Infierno con los Tuyos. O sea que se quieren fregar también a sus familiares, o lo que sean.» Tonto no era.

Esa noche estuve especulando. «¿Quiénes son mis enemigos?» No los colegas en perpetua competencia, historiadores que me han usurpado grupos de primer ingreso en El Colegio de México o que hubieran saboteado la publicación de algún artículo mío en el Boletín de Historia y Documentos, como ocurrió hace años. Presenté entonces al comité editorial mi trabajo: «Octavio Paz en Delhi: la noche de la ruptura», en el que disertaba sobre las razones de la renuncia que había presentado el poeta, como embajador ante el gobierno de India, a consecuencia de la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Un artículo que, ante la demora de meses, decidí publicar en el suplemento Diorama de Excélsior y que me granjeó la amistad del intransigente Daniel Cosío Villegas.

«¿Quiénes son mis enemigos, quiénes mis amigos?», cavilaba sin poder anclar la mirada. Lo de la gramática mema no era relevante; sugería más bien una pista falsa. Lo más sencillo habría sido concluir que mi adversario despachaba en un puesto del mercado de Mixcoac y no en un cubículo de la academia. En el Instituto de Investigaciones Históricas tenía dos o tres colegas que me respetaban, junto a otros veinte que rumiaban contra mi obra que siempre han calificado de light, por más que ese esfuerzo «amenizador» busque ganar lectores no académicos, que son el 99.9 por ciento de la población nacional. «Enemigos, enemigos», cavilaba esa noche con la silla atrancada contra la puerta y mirando la silueta megalítica de mi fiel Ajusco en el horizonte.

Las fuerzas del Universo desplegando sus pulsos estelares y aquí nosotros rumiando las consecuencias de una carta excedida. «Así que te sugiero, por tu bien y el de Gina, que inicies un acto de contrición a fin de conciliar tus veleidades eróticas. Cuenta y recuenta las novias despechadas, las señoras ajenas que lloraron entre tus brazos. No te aburrirás, Mati.» Y colgó.

Así me fui arrullando esa noche, con el cuaderno sobre la frazada, hasta que terminé vencido por el sueño. Y ciertamente que no me aburrí, aunque la lista no resultó demasiado extensa. Era una docena de nombres y no todos remitían a situaciones comprometedoras, demasiado comprometedoras. Un par de novias jurando que no volverían a verme, y algunas otras que quedaron como amigas confidentes después del momento de aproximación, porque no otra cosa es el enamoramiento; quiero suponer. Ninguna de ellas habría tenido motivo para ingresar en la categoría esquizofrénica del caso, a no ser una confidencia inoportuna con el azorado marido. En mi beneficio debo decir que siempre he sido un enamorado sentimental, un «amante dulce» (cualquier cosa que eso pueda significar) y no todos los paseos terminaron en besos, no todos los besos en caricias, no todas las caricias en cama... y no todas las camas en apareamiento. Siempre he sido un desastre para esos enredos; quiero decir, soy un amador enfermo de ternura. Más Casanova, menos Don Juan.

De ahí mi soltería conspicua. Las mujeres se aburren demasiado pronto conmigo y no logran reconocer al macho inmemorial que les aseguraría un buen partido genético. Además que no he vivido la guerra, como mi padre; ni he amasado fortunas, como mi padre; ni he arrebatado amores a lo perro, como mi padre. Sin embargo, ahí está la pescadera.

Claro, Eva, la pescadera. Administraba el puesto principal en el mercado de San Ángel y nunca supe si tenía marido (sospecho que no). Nunca nos dijimos nada demasiado comprometedor y siempre buscamos temas que mediaran entre la llaneza plebeya de su oficio y las complicaciones exegéticas del mío. Salimos a comer en dos ocasiones y a lo más que llegamos —que llegué—fue a rozar su mano con cualquier pretexto. Tenía, eso sí, un hijo adolescente que me miraba con ojos de alfanje. Un día lo insinuó ella, «Ismael no te quiere nada, murmura todo el tiempo sobre el día en que asistirá a tu funeral». Eva, sus ojos verdes, la cabellera oscura, los brazos morenos de sol pues ella misma era quien se encargaba de escoger las piezas, al despuntar el día —pargos, pulpos, robalos—en la descarga de los camiones de hielo dentro del rumoroso mercado de La Viga. Yo iba a la compra los jueves y de pronto ella comenzó a ausentarse ese preciso día. Después nada. Dejé de acudir al puesto y meses más tarde me topé circunstancialmente con su hijo Ismael. Fue en una tienda de música y el muchacho me señaló dos veces, el índice como el cañón de un arma, sin mover un músculo de la cara.

¿Será él? Ismael atascando la chapa de mi puerta y queriéndome llevar al infierno solamente porque Eva, su madre, aceptó aquel poemario de Jaime Sabines que le obsequié y luego, al recitarlo sobre el mantel manchado con el Chianti, creo que nos besamos. Un solo beso, a la hora de la despedida, como de adolescentes en la secundaria. Eva y aquel poemario que le inundaba de lágrimas los ojos, Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre un día se quieren, se van quedando solos poco a poco, algo en su corazón les dice que están solos, solos sobre la tierra... Eva y su olor a ozono, sus delantales salpicados de sanguaza y agallas. ¿Ismael? No, no creo.

Luego vino lo del percance. Ocurrió de noche cuando finalmente Gina y yo habíamos hecho las paces y compartíamos el letargo de la reconciliación. Primero fue el ruido, un estallido sordo, y a los pocos minutos el rumor de los vecinos en la calle. Luego aquellos puños golpeando la puerta de casa, «Su coche, señor Matías, que se incendia».

El auto de Gina era el que se guardaba en la cochera. El mío pernoctaba en la calle, con la alarma activada. A los pocos minutos arribaron los bomberos, las patrullas de policía, el agente de la compañía de seguros. Fue cuando el pequeño Gabriel asomó a la calle, despertado por el barullo, y al contemplar aquel pandemonio comentó con fascinación, «¡Qué padre, un incendio! Nunca había visto uno».

El reporte del auto fue de pérdida total. Y lo más triste de todo, que en la cajuela guardaba una colección invaluable de fotos de Uriel Govea. Era una caja con más de doscientas impresiones, únicas, que había logrado adquirir en Tijuana luego de varios días de regateo. Ya hablaremos en algún momento de Uriel Govea y su conversión.

Las fotografías eran en blanco y negro, se remontaban a los años treinta y no podían guardarse en casa con el hijo de Gina que lo esculca todo. Las estampas me fueron ofrecidas como «postales artísticas» y en ellas desfilaban una docena de muchachitas achinadas —los párpados sombreados con excesivo rímel—posando desnudas, o a medio desnudar, mostrando las verijas mientras son penetradas por tremendas virilidades. Había pagado más de tres mil dólares por aquel tesoro de obscenidad que el percance se encargó de reducir a cenizas. Dios es justo.

Alberto Ruy, estrenándose como encargado de Artes de México, se interesó en la colección. «Claro que me encantaría publicar el libro con tu ensayo; pero este gobierno que se anuncia como renovador de la moral clausuraría la editorial y a mí me encerrarían tres años en la cárcel.» Mi auto, un Nissan con varios años de uso, no valía la mitad de esa colección pornográfica. Y lo más triste de todo, que en esa caja iba la mayor parte de mi investigación: los nombres de algunas de esas muchachitas de 1929... ancianas chimuelas que localicé ya de 72 o 73 años. Ahí guardaba los casetes con las entrevistas a las regentas de algunos burdeles tijuanenses de esa época; el Charles Tijua, el María la Colorada, el Donky-Tonky, además de recortes periodísticos que el tiempo había virado al amarillo y un rollo de celuloide en 16 milímetros con la única película existente de la cinematografía que Govea realizó en su estudio clandestino, y que exportaba secretamente a distribuidores poco estrictos de Los Ángeles.

Todo sucumbió en aquel infierno de madrugada. El capitán de los bomberos me hizo firmar un acta donde certificaba que la conflagración había sido controlada, y como el seguro no cubría daños por inundación, sismo o incendio, al día siguiente —luego de recompensarme con un cheque por algunos pesillos—una grúa se encargó de llevarlo a un deshuesadero donde sería transformado en chatarra. Después de todo, ¿no hacemos lo mismo con estos cuerpos contagiados de memoria y desmemoria? ¿No llevamos todos un archivo Govea guardado secretamente en un resquicio del corazón? ¿No termina todo reducido a olvido y cenizas, como mi eficiente Tsuru cuyas placas he olvidado?

Como no levanté acta ni acudí al ministerio público, el episodio quedó como eso; un mero accidente. Sí, claro, y lo peor de todo que a Gina nunca le había confesado lo de la cerradura saboteada y la amenaza carente de sintaxis de varias semanas atrás. Y ahora —es decir, entonces—aquel nuevo atentado de indudable flagrancia. ¿Qué tan difícil es vaciar un galón de gasolina sobre un auto bajo las sombras de la noche?

Era el momento de visitar a Paulino Orozco. Acudí a buscarlo en su oficina de la Policía Federal. Orozco fue un compañero poco sobresaliente de la secundaria que resolvía los exámenes escolares colando la mirada por encima de mi hombro. Luego hubo una temporada en que nos reencontramos para jugar tediosas partidas de dominó, y que a poco abandonamos. Desde hacía varios años se encargaba de la oficina de Imagen y Relaciones Públicas de la Policía Federal, donde diseñaba anuncios promocionales mostrando a gendarmes eficaces de sonrisa garbosa y bigote recortado. Frente a su escritorio le relaté escuetamente mi caso; es decir, mis casos.

Paulino Orozco personifica al prototipo del corrupto sinvergüenza. Uno de esos excondiscípulos que demasiado pronto capitulan seducidos por el poder. Ha sido un machista natural de toda la vida, nunca entendió lo que era nuestra militancia en la clandestinidad, y en las cosas del arte no distinguía un Tamayo de un Toledo (vamos, una sonata barroca de Juan Sebastián Bach de cualquier popurrí interpretado por el órgano melódico de Juan Torres). Lo único importante era el dinero, proviniese de donde proviniese, y con tal de conseguirlo —se jactaba—«era capaz hasta de trabajar».

Orozco se había hecho amigo de ladrones y narcotraficantes, comandantes policiacos y directores de penales. Luego de escuchar mi caso puso cara de falsa compunción. Comenzó a hacer preguntas de rasera obviedad, ¿dónde trabajaba?, ¿tenía enemigos en la Comisión de Libros Gratuitos?, ¿me había peleado con algún vecino?, ¿andaba metido en algún lío de faldas?, ¿mi mujer me engañaba? «¿Gina?», alargué mi respuesta que era, a su vez, un ofendido reclamo. Prometió ofrecerme seguridad y esa misma noche pernoctarían, frente a casa, dos agentes en su unidad. No me pedirían nada, no me molestarían, solamente reportarían con él. Y si orinaban en la calle, que por favor los disculpara.

Al despedirnos comenzamos a divagar sobre el destino de algunos compañeros de la secundaria a los que habíamos perdido la pista y luego, como acto de confidencia, abrió uno de los cajones de su escritorio. Me entregó un pesado libro de tapas duras que guardaba ahí. El volumen se titulaba «Toda la verdad», era mediano y al parecer anónimo. Al abrirlo advertí que se trataba de un estuche camuflado pues hallé un revólver cargado, y Orozco me previno: «Es calibre 38, prohibido para los civiles, así que ante cualquier problema dices que yo te lo presté». Lo llevé a casa, muerto de miedo, y lo coloqué junto a Pueblo en vilo, que don Luis González me obsequió autografiado el día de mi examen profesional.

Gasté mis ahorros para adquirir otro Nissan de segunda mano. Gina se creyó lo del incendio accidental —yo también, para mi tranquilidad—y las cosas tuvieron un engañoso florecimiento. Por entonces el director del Museo Regional de Tijuana me llamó anunciando que habían encontrado otro archivo fotográfico de Uriel Govea. «Éste es más picante», confesó a media voz, porque sabía que aquel botín de lascivia sería tasado igualmente en dólares.

Noche tras noche reconocía fuera de casa el auto de los centinelas. En ocasiones era un Ford negro, luego un Malibu gris, a veces un Jetta color marfil. Aunque los agentes no me saludaban, me hacían un guiño como indicando que todo permanecía bajo control. Así pasaron varias semanas, y por fin el pequeño Gabriel logró ser inscrito en un centro de preescolar. Eso le permitió a Gina disponer mejor de sus horas.

Por aquel tiempo fui invitado a participar en el coloquio nacional que prologaría los festejos del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, que desde el primer minuto algunos comenzaron a denostar. No se trataba de descubrimiento sino de encuentro de dos mundos, no eran cinco siglos de contacto sino de sumisión, no había nada que celebrar sino convocar a una resistencia transcontinental. Esas manifestaciones de furor arcaizante me recordaron los días de mi contacto con los últimos representantes, supongo, de la secta Chicome Técpatl. Vínculo por el cual ahora soy, ni más ni menos, un prófugo salvando el pellejo. La cofradía estaba integrada por siete cofrades y de su intolerancia mística derivaría, años después, el libro que me surtió fama, zozobra y exilio.

Todo tiene que ver con todo. Aquel puñal de obsidiana alzado al amparo de la Cabeza de Juárez, ¿qué relación guarda con el dormitorio de Van Gogh que ahora miro desde mi habitación en el hotel Méjico? ¿Será que en aquel lecho durmió el desdichado Vincent la noche que cercenó su oreja izquierda? Y los barcos de pasajeros que remontan silenciosos la ría de Vigo, ¿no habrían sido apropiados para la navegación de ella y Günther a través del Atlántico en esa mañana de esperanza y fuga?

Yo, Matías X. Verduzco... hablando de fuga. Tensen la bastarda, fijen la caña, aten los cabos de sotavento que vamos iniciando la travesía de este ejercicio de memoria y redención. El Diablo trozándose los cuernos, Vincent la oreja y Dios la coleta luego de rendirse ante el sopor (hace trece mil millones de años, Ezeta dixit) cuando en un ronquido perdió el control y se le chispó el Big Bang que ahora nos tiene como nos tiene.

Pero quién va a contar esta historia. ¿Dios, el imperioso omnisciente? ¿El Demonio rasurándose ante el espejo? ¿Yo mirando los ferries que zarpan cada media hora hacia Cangas? Éste es un marasmo de pasiones. Ojalá nos asistiera la prudencia, indispensable para esclarecer los recuerdos urdidos con mi testimonio. Y las fábulas del «contexto», y la inevitable cháchara añadiendo fárrago y líneas ágata que invitan al bostezo. Yo narrador me confieso al Todopoderoso...

Querido Vincent, ¿qué habría ocurrido si el disparo contra tu pecho hubiera sido más preciso? Es decir, ¿qué tal y le hubieras acertado a la aorta y una hora después un perro, de los que abundan en Auvers, te hubiera roído la cara? Habrías sido un occiso anónimo en los trigales de la campiña. Qué pregunta, querido Vincent.

Pero dejemos hablar a Luzbel, antes que me prescriban el exorcismo.

El problema reside en que el diablo existe. El Diablo con mayúsculas porque todos, ultimadamente, estamos yéndonos al infierno. Es la pura verdad. A casa hoy, al trabajo mañana, pero a fin de cuentas yéndonos al Demonio. Podemos negarlo pero, ¿no estamos siempre partiendo y no llegando? ¿Hacia dónde cuando no hay redención posible? ¿Adónde en esa pálida hora que terminaba y no terminaba?

Era la segunda ocasión que me ocurría. Eso de no saber qué hacer ante la cerradura atascada (luego sabríamos que «obstruida»). Impedido de ingresar en casa, era como un prisionero a la intemperie. ¿Adónde ir? La llave que no entraba en el picaporte y que me abriría, poco después, las puertas mismas del infierno. El Infierno.

Hay un recuerdo de la infancia en el que voy de la mano de mi padre. Estamos en el Claustro de Guadalupe, en las inmediaciones de Zacatecas. Los muros del monasterio mostraban escenas piadosas, pero había un rincón donde estaba plasmado el Averno: demonios que martirizaban a estos pecadores que somos, que fuimos, que hemos sido siempre. No he olvidado aquellos frisos habitados por diantres como hienas, como saurios, como cabras de pezuñas requemadas. Eran la peor pesadilla. Los diablos empuñaban trinches, puñales, garfios con los que laceraban a sus víctimas envueltas en llamas. El Tártaro al que un día iremos a parar. Sobre todo yo. Tendría entonces, hoy no lo puedo precisar, ¿siete años?, cuando mi padre me suelta para encender un cigarro. Es el momento en que me precipito al abismo.

Apenas desprenderme de su mano dejé de respirar. Su mano que asesinó a varios, que sedujo a incontables mujeres (desde luego mi madre), que me abofeteó una última vez el 22 de septiembre de 1959... nunca olvidaré la fecha. Su mano sobre el teclado de la pesada Remington —escribía sólo con la derecha—porque me fascinaba escuchar la campanilla al finalizar la carrera del rodillo, ¡ding!, instante en el que secretamente debía