9,99 €

Mehr erfahren.

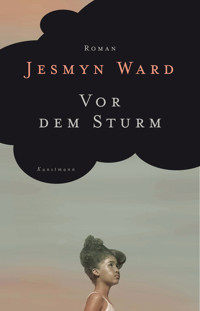

- Herausgeber: Kunstmann, A

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Hurrikan braut sich über dem Mississippi-Delta zusammen, aber Esch und ihre drei Brüder, die mit dem Vater in einer zusammengezimmerten Hütte am Rande des Waldes inmitten von Hühnern und alten Autowracks leben, haben noch andere Sorgen. Mit kleinen Diebstählen und viel Liebe versucht Skeetah, die neugeborenen Welpen seiner Pitbull-Hündin China durchzubringen. Randall will Basketballprofi werden, aber zugleich müssen er und Esch sich um Junior, den Jüngsten, kümmern, dem wie allen die Mutter fehlt, die bei seiner Geburt gestorben ist. Da merkt die Fünfzehnjährige, dass sie schwanger ist – von Randalls bestem Freund, der mit einer anderen zusammenlebt. Wem kann man sich anvertrauen, wenn kaum einer für sich selbst sorgen kann? Und doch stehen die Geschwister, wortlos und mit kleinen Gesten, unverbrüchlich füreinander ein. Versuchen, ohne Geld Vorräte anzulegen, mit Treibholz das Haus sturmfest zu machen. Als die zwölf Tage, die den Rahmen für den Roman bilden, zu einem dramatischen Abschluss kommen, sammelt die Familie ihre Kräfte, um einem neuen Tag ins Gesicht zu sehen. Vor dem Sturm ist ein bewegender, großherziger Roman über Familienbande in einer Welt, in der es nur wenig Liebe gibt, über Hilfe und Gemeinschaft unter widrigsten Umständen. Lebensnah und voller Poesie, wirft die unvergessliche Geschichte einer bedrohten Familie angesichts eines Jahrhundertorkans ein Schlaglicht auf die Wirklichkeit eines anderen, bitterarmen Amerika.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 439

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Jesmyn Ward

VOR DEM STURM

Roman

Aus dem Englischenvon Ulrike Becker

Verlag Antje Kunstmann

Für meinen Bruder Joshua Adam Dedeaux,der führt, während ich folge

Sehet ihr nun, daß Ich’s allein bin, und ist kein Gott neben mir?Ich kann töten, und lebendig machen, Ich kann schlagen, undkann heilen, und ist niemand, der aus meiner Hand errette.

5. Buch Mose, Deuteronomium, 32.39

Denn bin ich auch klein, kenne ich doch Vieles,Und mein Körper ist ein endloses AugeDurch das ich, leider, alles sehe.

GLORIA FUERTES, »Jetzt«

Wir liegen auf dem Rücken, starren in die Sterne,Reden über das, was wir mal werden wollen, wenn wir groß sind,Ich sag, was willst du dann sein? Sie sagt »Am Leben«.

OUTKAST, »Da Art of Storytellin’ (Part 1)«, Aquemini

Inhalt

Motto

Der erste Tag

Der zweite Tag

Der dritte Tag

Der vierte Tag

Der fünfte Tag

Der sechste Tag

Der siebte Tag

Der achte Tag

Der neunte Tag

Der zehnte Tag

Der elfte Tag

Der zwölfte Tag

Danksagung

Impressum

Der erste Tag

GEBURT UNTER EINERNACKTEN GLÜHBIRNE

CHINA HAT SICH GEGEN SICH SELBST GEWANDT. Wenn ich nicht Bescheid wüsste, würde ich denken, sie will ihre Pfoten fressen. Ich würde sie für verrückt halten. Was sie irgendwie auch ist. Lässt keinen an sich ran, außer Skeet. Als sie noch ein frecher Pitbullwelpe war, klaute sie alle Schuhe im Haus, alle schwarzen Turnschuhe, die Mama uns gekauft hatte, weil man darauf den Dreck nicht sieht und weil sie halten, bis sie völlig ausgetreten sind. Nur Mamas verschollene Sandalen mit den dünnen Absätzen, die von der schlammigen roten Erde ganz pink verfärbt waren, sahen anders aus. China versteckte alle Schuhe unter den Möbeln und hinter dem Klo oder türmte sie zu Haufen und schlief darauf. Sobald sie alt genug war, um zu rennen und die Treppe alleine hinunterzustolpern, brachte sie die Schuhe nach draußen und legte sie in kleine Mulden unter dem Haus. Starr und unnachgiebig wie ein Baum stand sie davor, wenn wir versuchten, sie ihr wegzunehmen. Jetzt jedoch gibt China, statt wie früher zu nehmen, sie schenkt, wo sie früher gestohlen hat. Sie gebärt Welpen.

Was China macht, hat keine Ähnlichkeit mit dem, was Mama gemacht hat, als sie meinen kleinen Bruder Junior geboren hat. Mama kam nieder in dem Haus, in dem sie uns alle zur Welt gebracht hatte, hier auf dieser Lichtung im Wald, die ihr Vater geschlagen und bebaut hat und die wir heute das Pit nennen. Ich, das einzige Mädchen und mit acht Jahren die jüngste, war ihr keine Hilfe, obwohl Daddy meinte, sie hätte ihm gesagt, sie brauche keine Hilfe. Daddy hat erzählt, dass Randall, Skeetah und ich sehr schnell gekommen sind, dass Mama uns alle in ihrem Bett geboren hat, unter ihrer eigenen nackten Glühbirne, und als es bei Junior so weit war, dachte sie, sie könnte es genauso machen. Das hat nicht geklappt. Mama saß in der Hocke, schrie zum Schluss. Junior war so blau wie eine Hortensie, als er herauskam: Mamas letzte Blume. Genau so berührte sie Junior, als Daddy ihn ihr hinhielt: ganz zart, nur mit den Fingerspitzen, als fürchte sie, die Pollen wegzuwischen, die Pracht der Blüte zu zerstören. Sie sagte, sie wolle nicht ins Krankenhaus. Daddy schleppte sie vom Bett in seinen Wagen, während das Blut aus ihr heraustropfte, und wir sahen sie nie wieder.

Was China macht, ist kämpfen, dazu wurde sie geboren. Mit unseren Schuhen, mit anderen Hunden, mit diesen Welpen, die nach draußen drängen, blind und nass. China schwitzt und die Jungs leuchten, und durch das Schuppenfenster sehe ich Daddy, dessen Gesicht glänzt wie ein Fisch unter Wasser, wenn ihn ein Sonnenstrahl trifft. Es ist still. Drückend. Es fühlt sich an, als müsste es regnen, aber es regnet nicht. Keine Sterne zu sehen, und die nackten Glühbirnen des Pit brennen.

»Geh von der Tür weg. Du machst sie nervös.« Skeetah sieht aus wie Daddy: dunkel, klein und mager. Knorriger Körper, Muskeln wie Seile. Er ist der Zweitälteste, sechzehn, aber für China ist er die Nummer eins. Sie hat nur Augen für ihn.

»Sie guckt uns gar nicht an«, sagt Randall. Er ist mit siebzehn der Älteste. Größer als Daddy, aber ebenso dunkel. Er hat schmale Schultern und Augen, die aussehen, als wollten sie ihm aus dem Kopf springen. In der Schule halten sie ihn für einen Langweiler, aber auf dem Basketballfeld bewegt er sich mit seinen langen Beinen so flink und anmutig wie ein Kaninchen. Wenn Daddy jagen geht, feuere ich immer das Kaninchen an.

»Sie brauch Raum zum Atmen.« Skeetahs Hand gleitet über Chinas Fell, und er beugt sich vor, um an ihrem Leib zu lauschen. »Sie muss sich entspannen.«

»Sie is kein bisschen entspannt.« Randall steht in der offenen Tür und hält das Laken hoch, das Skeetah als Türersatz angenagelt hat. Die ganze letzte Woche hat Skeetah im Schuppen geschlafen und auf die Geburt gewartet. Jeden Abend habe ich abgewartet, bis er das Licht ausmachte, bis ich sicher war, dass er schlief, und bin dann durch die Hintertür hinaus zum Schuppen gegangen, dahin, wo ich jetzt auch stehe, um nach ihm zu sehen. Jedes Mal habe ich ihn schlafend vorgefunden, seine Brust an Chinas Rücken. Er schmiegte sich an die Hündin wie ein Fingernagel ans Fleisch.

»Ich will zugucken.« Junior umklammert Randalls Beine, beugt sich vor, um etwas zu sehen, traut sich aber nicht, mehr als seine Nasenspitze in den Raum zu stecken. China beachtet uns andere normalerweise gar nicht, und Junior beachtet China normalerweise auch nicht. Aber er ist sieben, und er ist neugierig. Als der Junge aus Germaine vor drei Monaten seinen Pitbullrüden zum Pit brachte, damit er sich mit China paaren konnte, hockte sich Junior auf ein Ölfass über der provisorischen Hundehütte, einer alten Pick-up-Ladefläche, über die Maschendraht gespannt war, und schaute zu. Als die Hunde sich ineinander verhakten, verschränkte er die Arme unter dem Kinn, rührte sich aber nicht vom Fleck, auch nicht, als ich ihn anbrüllte, er solle ins Haus gehen. Er lutschte an seinem Arm und spielte mit seinem Ohrläppchen, wie er es immer beim Fernsehen macht oder kurz vor dem Einschlafen. Ich habe ihn mal gefragt, warum er das macht, und er sagte nur, dass es wie Wasser klingt.

Skeetah beachtet Junior nicht, weil er ganz auf China konzentriert ist, so wie ein Mann sich auf eine Frau konzentriert, wenn er glaubt, sie gehört ihm, was bei China der Fall ist. Randall sagt nichts, aber er versperrt mit einem Arm die Tür, damit Junior nicht reingehen kann.

»Nein, Junior.« Ich strecke ein Bein aus, um die Absperrung komplett zu machen, die Junior von dem Hund fernhält, von der gelben Schleimspur, die unter Chinas Hinterteil allmählich eine Pfütze auf dem Boden bildet.

»Lass ihn zugucken«, sagt Daddy. »Er’s alt genug für so was.« Seine Stimme ist ein Planet in der Dunkelheit, der um den Schuppen kreist. Er hält in einer Hand einen Hammer, in der anderen ein paar Nägel. China kann ihn nicht ausstehen. Ich lasse locker, aber Randall rührt sich nicht. Junior ebenso wenig. Daddy dreht sich von uns weg wie ein Komet, der in die Dunkelheit entschwindet. Man hört den Hammer auf Metall treffen.

»Er macht sie nervös«, sagt Skeetah.

»Vielleicht musst du ihr beim Pressen helfen«, sage ich. Manchmal denke ich, dass Mama deswegen gestorben ist. Ich sehe sie vor mir, das Kinn auf der Brust, wie sie angestrengt versucht, Junior aus sich herauszupressen, während Junior sich an ihre Eingeweide klammert, nach allem greift, was er erwischen kann, um drinzubleiben, aber stattdessen hat er nur alles mit sich herausgezogen, als er auf die Welt gekommen ist.

»Sie brauch null Hilfe beim Pressen.«

Und die braucht China wirklich nicht. Ihre Seiten zucken. Sie knurrt, ihr Maul ist ein schwarzer Strich. Ihre Augen sind rot; der Schleim färbt sich rosa. Alles an China verspannt sich, unter ihrer Haut werden Tausende von Murmeln sichtbar, und dann scheint sie ihr Innerstes nach außen zu stülpen. Wo sie offen ist, sehe ich eine lila-rote Knolle. China erblüht.

Hätte einer von Daddys Saufkumpanen ihn gefragt, was er heute Abend macht, hätte er gesagt, er macht alles für den Hurrikan bereit. Wir haben Sommer, und im Sommer kommt oder geht hier praktisch immer gerade ein Hurrikan. Jeder einzelne von ihnen schiebt sich über den flachen Golf bis zu dem zweiundvierzig Kilometer langen, künstlich angelegten Strand von Mississippi, wo er an den alten Sommervillen mit den zu Gästehäusern umgewandelten Sklavenhütten rüttelt, ehe er über den Bayou fegt, durch die Kiefern hindurch, um abzuflauen, sich auszuregnen und schließlich im Norden zu verenden. Die meisten treffen uns gar nicht mehr direkt; die meisten drehen nach rechts in Richtung Florida ab, oder nach links in Richtung Texas, sausen vorbei und gleiten an uns ab wie ein Hemdärmel. Es hat schon seit Jahren keinen mehr gegeben, der direkt auf uns zukam; lange genug, um zu vergessen, wie viele Wasserflaschen wir füllen müssen, wie viele Dosen Sardinen und Schmalzfleisch wir einlagern sollten, wie viele Wannen voll Wasser wir brauchen. Aber im Radio, das ständig in Daddys geparktem Pick-up läuft, wurde heute Vormittag davon gesprochen. Ich habe gehört, wie die Wettervorhersage meldete, das neunte tropische Sturmtief habe sich über dem Golf von Mexiko aufgelöst, aber ein weiteres scheine sich bei Puerto Rico zu bilden.

Heute hat mich Daddy deshalb geweckt, indem er vom Flur aus laut an die Wand von meinem und Juniors Zimmer geklopft hat.

»Aufwachen! Wir haben viel zu tun.«

Junior drehte sich zur Wand und zog die Knie an die Brust. Ich setzte mich kurz auf, damit Daddy glaubte, ich würde aufstehen, dann legte ich mich wieder hin und döste ein. Als ich zwei Stunden später wieder wach wurde, lief Daddys Autoradio. Juniors Bett war leer, seine Decke lag auf dem Fußboden.

»Junior, hol die restlichen Schnapsflaschen.«

»Unter dem Haus sind keine, Daddy.«

Draußen vor dem Fenster zeigte Daddy mit seiner Bierdose auf die Unterseite des Hauses. Junior zog seine Shorts hoch. Daddy gestikulierte noch mal, und Junior ging in die Hocke und kroch unter das Haus. Er hatte da unten keine Angst, im Gegensatz zu mir, als ich klein war. Junior verzog sich manchmal den ganzen Nachmittag zwischen die Betonblöcke, auf denen das Haus steht, und kam erst wieder heraus, wenn Skeetah drohte, er würde China unters Haus schicken, um ihn zu holen. Einmal habe ich Junior gefragt, was er da unten macht, und er hat nur gesagt, er spielt. Ich stellte mir vor, wie er sich Schlafmulden grub, so wie Hunde es machen, und dann auf dem Rücken in der roten Erde lag und zuhörte, wie unsere Füße über ihm über die Dielen schabten und schlurften.

Junior machte seine Sache gut; Flaschen und Dosen kullerten unter dem Haus hervor wie Billardkugeln. Sie blieben liegen, sobald sie an die rostige Vieh-Badewanne stießen, die Daddy von dem Schrottplatz mitgebracht hat, wo er immer Altmetall abliefert. Er hat sie Junior letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt und gemeint, er könne sie als Swimmingpool benutzen.

»Los, wirf«, sagte Randall. Er saß auf einem Stuhl unter seinem selbstgebastelten Basketballkorb, einem Rahmen, den er aus dem Stadtpark geklaut und an den Stamm einer abgestorbenen Kiefer geschraubt hatte.

»Hat uns doch seit Jahren nix getroffen. Die komm’ hier nich mehr durch, nie. Als ich klein war, schon, da ham wir’s immer abgekriegt.« Manny war da. Ich stellte mich an den Rand des Schlafzimmerfensters; ich wollte nicht, dass er mich sieht. Manny warf einen Basketball von einer Hand in die andere. Bei seinem Anblick brach der Panzer meines Brustkorbs auf, und mein Herz wollte ausfliegen.

»Du tust ja, als wärst du uralt – dabei biste grad mal zwei Jahre älter als ich. Als wüsste ich nich, wie’s früher war«, sagte Randall, während er den Rebound fing und zu Manny zurückwarf.

»Wenn uns diesen Sommer was trifft, werden höchstens ein paar Äste runterkommen. Die in den Nachrichten wissen doch gar nich, wovon sie reden.« Manny hatte lockiges schwarzes Haar, schwarze Augen und weiße Zähne, und seine Haut hatte die Farbe des frisch geschnittenen Holzes im Herzen einer Kiefer. »Jedes Mal, wenn sie in Bois Sauvage einen verhaften, berichten sie was Falsches.«

»Das sind Journalisten. Der Wettertyp is Wissenschaftler«, sagte Randall.

»Ein Scheiß ist der.« Von da, wo ich stand, sah es so aus, als würde Manny rot werden, aber ich wusste, er hatte Pickel bekommen, und das andere war die Narbe in seinem Gesicht.

»Und ob da was auf uns zukommt.« Daddy fuhr mit einer Hand an der Seite seines Pick-ups entlang.

Manny rollte die Augen und streckte Daddy einen Daumen entgegen. Er warf. Randall fing den Ball und hielt ihn fest.

»Bis jetzt gibt’s noch nicht mal ein tropisches Sturmtief«, sagte Randall zu Daddy, »und du lässt Junior mit Schnapsflaschen kegeln.«

Randall hatte recht. Normalerweise füllte Daddy einfach ein paar Wasserkanister. Konserven waren das einzige Essen, das Daddy zubereiten konnte, daher hatten wir immer Wiener Würstchen und Schmalzfleisch im Haus. Wir aßen jeden Tag Instant-Nudeln: bereiteten sie als Suppe zu, mit Hot Dogs, gossen die Flüssigkeit ab, sodass sie wie scharfe Pasta schmeckten; trocken waren sie wie Cracker. Das letzte Mal, als ein schlimmer Sturm uns direkt getroffen hatte, war Mama noch am Leben gewesen; nach dem Sturm hatte sie das ganze Fleisch aus der still gewordenen Gefriertruhe gegrillt, damit es nicht verdarb, und Skeetah hatte so viele Chiliwürstchen gegessen, dass ihm schlecht wurde. Randall und ich hatten uns um das letzte Kotelett geprügelt, bis Mama uns auseinanderzerrte, während Daddy nur lachte und sagte: Sie kommt schon klar. Hab dir gleich gesagt, das wird ne Kratzbürste, so klein und dürr, wie sie ist – kommt ganz nach dir.

»Dieses Jahr ist es anders«, sagte Daddy und setzte sich hinten auf den Kofferraum. Einen Augenblick lang sah er nicht betrunken aus. »Die im Radio ham recht: jede Woche ein neuer Sturm. So schlimm war’s noch nie.« Manny warf noch mal auf den Korb, und Randall lief dem Ball nach.

»Ich spür’s in den Knochen«, sagte Daddy. »Ich weiß, wenn was kommt.«

Ich band mir das Haar zum Pferdeschwanz. Das war das einzig Gute an mir, das, was auffiel, wie ein weißer Dobermann: ich hatte Korkenzieherlocken; schwarz, schlapp, wenn sie nass wurden, aber trocken so üppig wie ein Haufen ausgefranster Seile. Mama ließ mich immer mit offenen Haaren herumlaufen, sie meinte, solche Locken kämen in unserer Familie immer wieder vor, und wenn ich sie schon hatte, sollte ich sie auch genießen. Aber ich schaute in den Spiegel und wusste, dass ich ansonsten nichts Besonderes war: breite Nase, dunkle Haut, klein und schlank wie Mama, alle Kurven nach innen gewölbt, sodass ich hölzern wirkte. Ich zog mir ein frisches T-Shirt an und hörte zu, wie sie draußen redeten. Die dünnen, nicht isolierten Wände, die sich an den Nahtstellen voneinander lösten, gaben mir das Gefühl, als könne Manny mich schon sehen, ehe ich überhaupt nach draußen ging. Meine Englischlehrerin auf der Highschool, Miss Dedeaux, gibt uns jeden Sommer etwas zu lesen auf. Nach der neunten Klasse lasen wir Als ich im Sterben lag, und ich bekam eine Eins, weil ich die schwierigste Frage richtig beantworten konnte: Warum hält der kleine Junge seine Mutter für einen Fisch? Diesen Sommer, nach der zehnten Klasse, lesen wir Das große Buch der klassischen Mythen von Edith Hamilton. Das Kapitel, das ich vorgestern zu Ende gelesen habe, heißt »Acht kurze Geschichten von Liebenden« und geht über die Geschichte von Jason und den Argonauten. Ich fragte mich, ob Medea sich auch so gefühlt hat, ehe sie hinausging, um Jason zum ersten Mal zu treffen, so als wäre ein starker Wind durch sie hindurchgegangen und hätte sie erbeben lassen. Die summenden Insekten auf dem sandigen roten Hof, der hüpfende Ball, die Bluesmusik aus Daddys Autoradio, all das rief mich vor die Tür.

China vergräbt ihr Gesicht zwischen ihren Pfoten und reckt das Schwanzende in die Luft, bevor sie mit einem letzten Schub den ersten Welpen hinauspresst. Sie sieht aus, als wolle sie einen Kopfstand machen, und ich hätte am liebsten laut gelacht, aber ich tue es nicht. Blut strömt aus ihr heraus, und Skeetah hockt sich noch näher zu ihr, um zu helfen. China hebt ruckartig den Kopf und reißt Augen und Maul gleichzeitig auf.

»Vorsicht!«, sagt Randall. Skeetah hat sie erschreckt. Er legt seine Hände auf sie, und sie steht auf. Einmal bin ich mit Mama in die Methodistenkirche von meinem Daddy gegangen, obwohl sie uns katholisch erzogen hat, und so sehen Chinas Bewegungen aus: als hätte sie den Heiligen Geist eingefangen, als würde diese heiligste aller Stimmen sie durchzucken, und nicht Skeetahs. Ich frage mich, ob sich ihr Körper so anfühlt, als wäre er im Griff einer riesigen Hand gefangen, die sie ausquetscht, bis sie leer ist.

»Ich seh ihn!«, ruft Junior.

Der erste Welpe ist groß. Er reißt Chinas Körper weit auf und gleitet auf einer rosafarbenen Schleimspur heraus. Skeetah fängt ihn auf, legt ihn an die Seite, auf einen Stapel zerrissener dünner Handtücher, den er vorbereitet hat. Er wischt ihn ab.

»Orange, wie sein Daddy«, sagt Skeetah. »Das wird ein echter Killer.«

Der Welpe ist fast orangefarben. Eigentlich hat er die Farbe der rötlichen Erde, nachdem jemand sie umgegraben hat, um ein Feld anzulegen, oder alle Steine ausgebuddelt hat, um eine Leiche zu bestatten. Mississippirot. Der Vater hatte dieselbe Farbe: Er war klein und sah aus wie ein großer rotbrauner Muskel. Er war mit schorfigen Fleisch- und Hautfetzen übersät, die seine Kampfwunden bedeckten. Als er und China Sex hatten, waren ihre Kiefer blutverschmiert, auch Chinas Fell, und statt nach Liebe sah es aus, als würden sie kämpfen. Chinas Haut kräuselt sich wie Wasser im Wind. Der zweite Welpe gleitet mit den Füßen zuerst halb heraus und bleibt dann stecken.

»Skeet«, quiekt Junior. Er hat ein Auge und die Nase gegen Randalls Bein gepresst, das er umklammert hält. Er wirkt sehr dunkel und sehr klein, und im düsteren Nachtlicht kann ich die Farbe seiner Kleidung nicht erkennen.

Skeetah packt das Hinterteil des Welpen, und seine Hand bedeckt den ganzen Rumpf. Er zieht. China knurrt, und der Welpe kommt heraus. Er ist rosa. Als Skeetah ihn auf das Lager legt und ihn abwischt, wird er weiß mit kleinen schwarzen Punkten, die aussehen wie Wassermelonenkerne, die ihm jemand aufs Fell gespuckt hat. Seine Zunge hängt aus dem dünnen Schlitz seines Mauls, er sieht aus wie ein platter Comic-Hund. Er ist tot. Skeetah lässt das Handtuch los, und der Welpe rollt steif wie ein Kegel über den Tuchstapel, bis er leicht an den rotbraunen Welpen stößt, dessen Beine wie blinzelnde Augenlider zucken.

»Verdammt, China.« Skeetah atmet tief aus. Noch ein Welpe ist unterwegs. Dieser gleitet langsam mit dem Kopf zuerst heraus; ein einsamer, zögerlicher Schwimmer beim Startsprung. Big Henry, einer von Randalls Freunden, springt immer so in den Fluss, wenn wir baden gehen: schwer und vorsichtig, als hätte er Angst, sein massiger Körper mit den Bergen von Muskeln und Fett könnte dem Wasser wehtun. Und immer wenn Big Henry das macht, lachen die anderen Jungs ihn aus. Manny ist dabei immer der lauteste von allen: Zähne wie weiße Messerklingen, das Gesicht goldrot. Der Welpe landet in Skeetahs aufgehaltenen Händen. Die kleine Hündin ist ein weiß-brauner Flickenteppich. Sie bewegt sich, ihr Kopf wackelt wie der ihrer Mutter. Skeetah wischt sie sauber. Er kniet sich hinter China, die knurrt. Winselt. Aufplatzt.

Obwohl Daddys Wagen direkt vor der Haustür stand und Junior mich mit einer der großen Ballonflaschen an der Wade traf, schaute ich zuerst Manny an. Er hielt den Ball wie ein Ei, mit den Fingerspitzen, so wie es laut Randall ein guter Ballspieler macht. Manny konnte sogar auf steinigem Boden dribbeln. Ich habe ihn im steinigen Sand am Rand des Basketballplatzes unten im Park gesehen, ihn und Randall, wie sie immer wieder Dribbeln und Defense übten. Wegen der Steine hüpfte der Ball zwischen ihren Beinen herum wie ein Paddleball aus Gummi, wild und unberechenbar, aber sie waren so gut, dass sie ihn trotzdem fast jedes Mal erwischten und weiterdribbeln konnten. Sie schmissen sich lieber hin, als den Ball aufzugeben, ließen sich von den scharfen Muscheln und kleinen grauen Steinen ins Fleisch schneiden. Manny hielt den Ball so zärtlich, wie er einen Pitbullwelpen mit Abstammungsnachweis halten würde. Ich wünschte, er würde mich auch so anfassen.

»Hi Manny.« Das klang wie ein asthmatisches Quieken. Mein Hals fühlte sich heiß an, heißer als der Tag. Manny nickte mir zu und ließ den Ball auf dem ausgestreckten Finger kreisen.

»Was geht?«

»Wird auch Zeit«, sagte Daddy. »Hilf deinem Bruder mit den Flaschen.«

»Ich pass nich unters Haus.« Ich verschluckte die Worte fast.

»Ich mein nich holen, ich mein ausspülen.« Er zog eine Säge, die vom langen Rumliegen ganz braun geworden war, von der Ladefläche seines Wagens. »Ich weiß genau, dass wir hier irgendwo noch Sperrholz haben.«

Ich schnappte mir die beiden nächstbesten Ballonflaschen und trug sie zum Wasserhahn. Ich drehte auf, und das Wasser, das herausspritzte, war kochend heiß. Eine der Flaschen war innen mit krustiger Erde verschmiert, deshalb ließ ich das Wasser überlaufen. Als es über den Rand trat, schüttelte ich die Flasche, um sie zu säubern. Manny und Randall pfiffen sich zu, spielten Ball, und andere gesellten sich dazu: Big Henry und Marquise. Ich staunte, dass sie alle aus einer anderen Richtung kamen, dass nicht ein oder zwei von ihnen mit Skeetah aus dem Schuppen gekommen waren, oder aus den Überbleibseln von Mother Lizbeths verfallendem Haus, dem einzigen anderen Haus auf der Lichtung, das ursprünglich der Mutter meiner Mama gehört hat. Die Jungs fanden immer einen Platz zum Schlafen, wenn sie zu betrunken oder zu high oder zu faul zum Nachhausegehen waren. Die Rücksitze abgewrackter Autos, das alte Wohnmobil, das Daddy billig von einem Mann an der Tankstelle in Germaine gekauft hatte und das gerade so lange lief, bis er damit unsere Einfahrt erreicht hatte, die Veranda vor dem Haus, die Daddy auf Mamas Wunsch umzäunt hatte, als wir klein waren. Daddy war es egal, und nach einer Weile fühlte es sich komisch an auf dem Pit, wenn sie nicht da waren, so leer wie das Aquarium, das ich einmal bei Big Henry im Wohnzimmer gesehen hatte, in dem weder Wasser noch Fische waren, sondern nur Steine und künstliche Korallen.

»Was geht, Cousin?«, fragte Marquise.

»Hab mich gefragt, wo ihr alle seid. Fühlte sich leer an hier auf dem Pit«, sagte Randall.

Das Wasser in der Flasche in meiner Hand färbte sich rosa. Ich schwankte hin und her, um den Spritzern auszuweichen, versuchte, nicht zu Manny hinüberzuschauen, und tat es doch. Er schaute mich nicht an; er schüttelte Marquise die Hand; seine breiten klobigen Finger brachten Marquises dünne braune Hand fast zum Verschwinden. Ich stellte die saubere Flasche ab, nahm die nächste und fing von vorn an. Mein Haar lag in meinem Nacken wie eine von den Häkeldecken meiner Mutter, die wir im Winter immer noch über uns aufschichteten, um warm zu bleiben, und unter denen wir am Morgen schwitzend aufwachten. Eine Flasche Spülmittel landete neben meinen Füßen und spritzte mir Schlamm an die Waden.

»Richtig sauber machen«, sagte Daddy, während er mit dem Hammer in der Hand wegging. Von der Seife wurden meine Hände glitschig. Seifenlauge bedeckte den Schlamm. Junior hörte auf, nach Flaschen zu suchen, und setzte sich neben mich, um mit dem Schaum zu spielen.

»Manny is doch bloß so früh gekommen, weil er von Shaliyah weg wollte.« Marquise schnappte sich den Ball. Obwohl er kleiner war als Skeetah, war er fast genauso schnell, und er dribbelte bis kurz vor den schäbigen Ring. Big Henry zwinkerte Manny lachend zu. Mannys Gesicht war glatt, nur sein Körper sprach: Seine Muskeln schnatterten wie die Hühner. Er stellte sich breit vor Marquise, hielt ihn vom Korbwurf ab, während Randall am Rand des ausgetretenen Sandplatzes in die Hände klatschte und darauf wartete, dass Manny Marquise den Ball abnahm und ihn zupasste. Big Henry schob sich mit der Schulter an ihn ran, um zu verteidigen. Er war fast so groß wie Randall, aber wesentlich breiter gebaut, und so elegant und leicht wie ein Kreisel. Es war jetzt ein echtes Match.

Das Zerspringen der Flasche, die ich schüttelte, hörte sich an wie Kleingeld in einer losen Faust. Die Flasche zerbrach, und die Scherben glitten über meine Handflächen. Ich ließ alles fallen.

»He, Junior!«, sagte ich. Meine Hände, die eben noch rosa gewesen waren, waren jetzt rot. Vor allem die linke. »Ich blute!«, sagte ich leise. Ich schrie nicht; Manny sollte mich sehen, aber nicht so, nicht als schwaches, jammerndes Mädchen. Mitleid erregend, weil ich Schmerzen nicht so gut ertragen konnte wie ein Junge. Randall fing Mannys Rebound und kam zu mir rüber. Ich kniete vor dem Wasserhahn, die linke Hand unter dem Strahl, und ein rotes Rinnsal floss durch den Matsch auf meine Füße zu. Er warf den Ball nach hinten. Der Schnitt war so groß wie ein Fünfundzwanzig-Cent-Stück und blutete stetig.

»Lass mal sehen.« Er drückte um die Wunde herum, und das Blut kam stoßweise. Mir war schlecht. »Du musst draufdrücken, bis es aufhört zu bluten.« Er legte meinen Daumen, mit dem ich den Flaschenhals zugehalten hatte, auf den Schnitt. »Drück selbst«, sagte er. »Meine Hände sind zu schmutzig. Bis es nicht mehr wehtut.« Das hatte Mama immer zu uns gesagt, wenn wir mit einer Schnitt- oder Schürfwunde angerannt kamen. Sie drückte und blies auf die Wunde, nachdem sie Alkohol darauf getan hatte, und wenn sie aufhörte zu blasen, tat es nicht mehr weh. So. Siehst du? Alles wieder gut.

Manny und Marquise warfen den Ball so hastig hin und her, dass es wie schnelle Trommelschläge klang. Manny schaute zu Randall herüber, der vor mir kniete; sein Gesicht war noch röter als sonst, aber dann pfiff er durch die Zähne wie immer, wenn er Basketball spielt, und ich wusste, er war aufgeregt, nicht besorgt. Du musst drücken … bis es nicht mehr wehtut. Mir drehte sich der Magen um. Randall drückte noch einmal und stand auf, und der Zug von Mama, den ich um seinen Mund herum entdeckt hatte, verschwand. Manny schaute weg.

Chinas nächster Welpe ist schwarz-weiß. Er hat einen weißen Ring um den Hals, der sich dann vom Kopf hinunter bis über eine Schulter zieht. Alles andere an ihm ist schwarz. Er zuckt und winselt, als Skeetah ihn sauber gewischt auf die Decke legt. Sein Winseln ist laut, gut hörbar durch das Zirpen der Grillen; er ist der lauteste tanzende Indianer beim Mardi Gras: mit seinem weißem Kopfschmuck tanzt er brüllend durch die ausgewaschenen Straßen der versunkenen Stadt. Ich will ihn haben, weil er singend und brüllend wie die Indianer von New Orleans aus China herauskommt, wie die Indianer, von denen ich mein Haar habe, aber ich glaube nicht, dass Skeetah ihn mir schenken wird. Er ist zu viel Geld wert. Seine Abstammung ist gut. China ist unter den Pitbulls in Bois Sauvage bekannt als eine, die sich in die anderen Hunde verbeißt, bis sie sich unterwerfen. Sie reißt ihnen die Sehnen aus dem Hals. Der Hundevater aus Germaine, ein paar Städte weiter, ist ebenso gefährlich. Rico, sein Besitzer und Mannys Cousin, verdient so viel Geld mit seinen Kämpfen, dass er nur einen Halbtagsjob als Mechaniker in einer Autowerkstatt hat; den Rest seiner Zeit verbringt er damit, seinen Hund mit seinem Pick-up zu illegalen Hundekämpfen im Wald zu kutschieren.

»Schade, dass er nicht ganz schwarz ist«, sagt Skeetah.

»Mir ist das egal«, sage ich als Antwort zu Skeetah, zu allen, zu den Hunden, die sich im Schuppen vermehren, aber China ist so laut, dass keiner mich hört. Sie jault auf. Sie klingt wie ich, wenn ich mich an dem Seil, das über dem Wolf River an dem großen Baum hängt, übers Wasser schwinge und loslasse: angstvoll und begeistert. Ihre gestutzten Ohren krümmen sich nach vorn. Der Welpe gleitet aus ihr heraus. Er sieht gelb aus, mit schwarzen Streifen, aber als Skeetah ihn abwischt, verschwindet das Schwarz.

»Blut sieht nachts schwarz aus«, sagt Randall.

Der Welpe ist ganz weiß. Die kleine Hündin ist eine Miniaturausgabe ihrer Mutter. Aber während ihre Mutter ächzt, ist sie still. Skeetah beugt sich über sie. Die anderen Welpen öffnen die Kiefer, zucken mit den Beinen. Wir schwitzen alle so schlimm, dass wir aussehen, als wären wir eben erst durch einen heftigen Sommerregen in den Schuppen gelaufen. Aber Skeet schüttelt den Kopf, und ich weiß nicht, ob es nur Schweiß ist oder ob er weint. Er blinzelt. Er fährt mit dem Zeigefinger über den reinweißen Schädel, dann über die Brust des Welpen bis hinunter zum Bauch. Das Maul geht auf, und der kleine Bauch füllt sich mit Luft. Sie kommt nach ihrer Mutter. Sie ist eine Kämpferin. Sie atmet.

Ich wickelte mir einen Streifen von einem alten Lappen um die Hand und wusch weiter, bis alle Glasflaschen in der Küche an der Wand aufgereiht waren. Junior war in den Wald gerannt, der das Haus umgibt, nachdem er verkündet hatte, er wolle Gürteltiere jagen. Die Jungs waren mit dem Basketballspielen fertig; nachdem Big Henry aus dem Wasserhahn getrunken, seinen Kopf nass gemacht und sich wie ein nasser Hund geschüttelt hatte, um mich zum Lachen zu bringen, fuhr er den alten Caprice, den ihm seine Mama zum sechzehnten Geburtstag gekauft hat, auf den Hof bis vors Haus. Randall und Manny stritten sich über das Spiel. Marquise legte sich im Schatten der Eichen auf die Kühlerhaube und rauchte eine Zigarre. Big Henry hat nur noch zwei Sechs-mal-neun-Zoll-Lautsprecher, die funktionieren, weil sein Verstärker und sein Bass durchgeknallt sind, deshalb waren ihre Stimmen lauter als die Musik. Ich sammelte die Scherben der zerbrochenen Flasche auf und legte sie in die Hälfte eines alten Mülltonnendeckels. Auf Knien suchte ich nach Glasstücken und fragte mich, ob ich die Scherbe finden würde, an der ich mich geschnitten hatte. Als ich fertig war, ging ich nach hinten, ans Ende des Gründstücks, zum Wald. Meine Augen hatten ein so starkes Bedürfnis, nach Manny Ausschau zu halten, dass es sich anfühlte wie ein Jucken an der Schläfe, aber ich ging weiter.

Die Mutter meiner Mama, Mother Lizbeth, und ihr Daddy, Papa Joseph, hatten ursprünglich all dieses Land besessen: insgesamt ungefähr fünfzehn Morgen. Papa Joseph war derjenige, der ihm den Namen The Pit gab, Papa Joseph, der die weißen Männer, mit denen er zusammenarbeitete, hier Lehm abtragen ließ, um ihn für die Fundamente ihrer Häuser zu benutzen, derjenige, der ihnen erlaubte, einen Abhang auf einer Lichtung im hinteren Teil des Grundstücks abzutragen, wo er früher Futtermais angebaut hatte. Papa Joseph ließ sie so viel Erde mitnehmen, wie sie wollten, bis durch das ganze Graben hinter dem Haus eine Klippe über einer trockenen Grube entstanden war und der Bach, der ums Haus herum und den Hügel hinunter floss, sich geteilt und die Grube geflutet hatte, sodass sie zu einem See wurde, und dann fürchtete Papa Joseph, die Erde würde dem Wasser nicht standhalten, der See würde immer größer werden und das ganze Grundstück verschlingen und in einen Sumpf verwandeln, also hörte er auf, Erde zu verkaufen. Bald darauf starb er an Mundkrebs, zumindest hat uns Mother Lizbeth das so erzählt, als wir klein waren. Sie redete mit uns immer wie mit Erwachsenen, verfluchte uns wie Erwachsene. Sie starb im Schlaf, nachdem sie ihren Rosenkranz gebetet hatte, mit Mitte siebzig, und zwei Jahre später starb Mama, das einzige noch lebende Baby von den acht, die Mother Lizbeth geboren hatte, bei der Geburt von Junior. Seitdem wohnen hier nur noch wir und Daddy, mit China, den Hühnern und einem Schwein, wenn Daddy sich gerade eins leisten kann. Die Felder, die Papa Joseph um das Pit herum bestellt hat, sind mit Büschen überwachsen, mit Sägepalmen und mit Kiefern, die sich gen Himmel strecken wie die Borsten einer Bürste.

Wir werfen unseren Müll in einen flachen Graben neben der gefluteten Grube und verbrennen ihn. Wenn die Nadeln der umstehenden Kiefern hineinfallen und Feuer fangen, dann riecht es okay. Sonst riecht es nach verbranntem Plastik. Ich warf die Scherben in den Graben, wo sie auf den schwarzen Abfällen wie Sterne glitzerten. Das Wasser in der Grube stand niedrig; wir hatten seit Wochen keinen richtigen Regen gehabt. Der Schauer, den wir brauchten, war draußen über dem Golf, wurde von dem Sturm, der sich dort aufbaute, wie ein müdes, hungriges Kind festgehalten. Wenn es im Sommer schön viel regnet, füllt sich die Grube bis zum Rand, und wir schwimmen darin. Das Wasser, das normalerweise rosafarben war, war jetzt schleimig und bräunlich-rot. Die Farbe von Schorf. Ich wandte mich ab, um zurückzugehen, und sah Gold. Manny.

»Zu trocken«, sagte er. Er blieb neben mir stehen, eine Armlänge entfernt. Ich hätte ihn vielleicht mit meinen Fingernägeln kratzen können. »Taugt nich zum Schwimmen zurzeit.«

Ich nickte. Jetzt, wo er mit mir sprach, wusste ich nicht, was ich sagen sollte.

»Wenn dein Daddy recht hat, kommt allerdings bald was«, sagte er.

Ich schlug mit dem Tonnendeckel gegen die Seite meines Beins, ohne an den Schmutz zu denken, der daran klebte. Er löste sich und rieselte wie Puder zu Boden. Ich wollte schweigen, aber es war mein einziger Gedanke, deshalb sprach ich ihn aus.

»Wieso bist du nich vorne?«

Ich schaute auf seine Füße. Seine früher mal weißen Jordans hatten die Farbe von Orangensorbet.

»Bei den andern?«

»Ja.« Ich blickte kurz in sein Gesicht. Der Schweiß lag darauf wie eine Glasur. Meine Lippen waren geöffnet. Ein anderes Ich hätte ihn abgeleckt, und er hätte salzig geschmeckt. Aber dieses Mädchen wollte sich nicht vorbeugen, wollte nicht lächelnd ihren Mund über seinen Hals streifen lassen. Dieses Mädchen wartete, weil sie nicht so war wie die Frauen in der Mythologie, die Frauen, über die ich nie genug lesen konnte: die trickreichen Nymphen, die unbarmherzigen Göttinnen, die Mütter, die die Welt umstürzten. Io, die das Herz eines Gottes in Liebe erglühen ließ; Artemis, die einen Mann in ein Reh verwandelte und ihn dann von ihren Hunden zerfleischen ließ; Demeter, die nach dem Raub ihrer Tochter die Zeit anhielt.

»Weil ich kein Gras rauche«, sagte Manny, und sein Schuh glitt neben meinen. »Du weißt doch, ich mach das nich mehr.« Seine Füße standen vor mir, und plötzlich, groß wie er war, nahm er mir die Sonne weg. »Du weißt doch, was ich mache.« Er schaute mich richtig an, ganz direkt, zum ersten Mal an dem Tag. Er lächelte. Sein Gesicht mit dem roten Sonnenbrand und den Grübchen und Pockennarben und den glänzenden Narben von dem Autounfall, den er mit siebzehn hatte, als er betrunken und high mit seinen Cousins um Mitternacht über Land fuhr und sie ins Schleudern kamen und mit einem Reh zusammenstießen. Er war durchs Fenster geflogen, auf dem steinigen Asphalt und den Scherben gelandet und hatte sich das Gesicht zerschrammt; die Straße hatte ihn ebenfalls verbrannt und ihm noch ein paar Knochen gebrochen. Er war die Sonne.

Manny berührte mich zuerst da, wo er mich immer anfasste: am Arsch. Er griff zu und zog, und meine Shorts rutschten herunter. Seine Finger zerrten an meinem Slip, seine Unterarme rieben über meine Taille, und seine Berührungen brannten wie Flammenzungen. Er hatte mich noch nie richtig geküsst, immer nur so, mit seinem Körper, nie mit dem Mund. Meine Unterhose rutschte an meinen Beinen hinunter. Er schälte meine Kleidung ab wie eine Orangenschale; er wollte mein anderes Ich. Das fleischige, reife Herzstück. Das klebrige Herz, das die Jungs unter meiner jungenhaften Figur, meiner dunklen Haut und meinem reizlosen Gesicht sahen. Das Mädchenherz, das ich vor Manny den anderen Jungs geschenkt hatte, weil sie es haben wollten, nicht weil ich es ihnen geben wollte. Ich schenkte es ihnen, weil ich dann einen Moment lang Psyche sein konnte, oder Eurydike, oder Daphne. Ich wurde geliebt. Aber bei Manny war es anders; er war so schön, und trotzdem wählte er mich, immer wieder. Er wollte nur mein Mädchenherz; ich schenkte ihm beide. Die Kiefern schienen sich wie im Ringelreihen zu drehen, und ich fiel hin. Es wird schnell gehen, dachte ich. Er wird sein Gesicht in meinem Haar vergraben. Er wird stöhnen, wenn er kommt. Ich presste meine Hacken in die Rückseite seiner Oberschenkel. Obwohl ich alle anderen Jungs kannte, kannte ich ihn und seinen Körper am besten: Ihn liebte ich am meisten. Ich zeigte es ihm mit meinen Hüften. Mein Haar war ein Kopfkissen im roten Sand. Meine Brüste taten weh. Ich wollte, dass er sich herunterbeugte und mich überall anfasste. Das tat er nicht, aber seine Hüften taten es. China bellte, messerscharf. Ich war so kühn wie eine Griechin; ich machte ihn heiß vor Liebe, und in diesem Augenblick liebte Manny mich.

China leckt ihre Welpen. Ich habe sie noch nie so zärtlich erlebt. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, nachdem sie sie geboren hatte: vielleicht, dass sie sich auf sie setzte und sie erdrückte. Sie biss. Ihre Schädel in blutige Knochenstücke verwandelte. Aber sie macht nichts dergleichen. Stattdessen steht sie vor ihnen, sie auf der einen und Skeetah auf der anderen Seite, wie ein stolzes Eltern paar, und sie leckt sie.

»Sie is noch nich durch«, sagt Daddy von der Ladefläche seines Wagens. »Die Nachgeburt.« Er verschwindet wieder in der Dunkelheit, begleitet vom Geräusch meiner ausgewaschenen Flaschen, die hinter ihm durch den Sand kullern.

Es ist, als hätte China Daddy verstanden. Sie zieht sich in eine Ecke zurück, zwängt sich zwischen einen Stapel Holzscheite und das, was ich für den größten Teil eines Automotors halte. Sie wird nicht laut, sie fletscht nur die Zähne. Schneidet Grimassen. Skeetah geht nicht auf sie zu. Sie möchte ihn nicht teilhaben lassen, und er wird sie nicht dazu zwingen. Ihr Maul glänzt rosa und gelb von dem, was sie von ihren Welpen abgeleckt hat. Hinter ihr macht etwas ein platschendes Geräusch, und schnell dreht sie sich um, ein dünner Schleimfaden hängt noch aus ihr heraus, und frisst, was dort hingefallen ist. Ich gehe in die Hocke und linse durch Skeetahs Beine. Was in der Ecke liegt, sieht dunkellila aus, fast schwarz, und mit einem Schütteln ihres Kopfes ist die glänzende Masse verschwunden. Sie sah aus wie das Innere des letzten Schweins, das Daddy hatte, das er geschlachtet und in eine Wanne geworfen hat, ehe wir die Eingeweide säubern mussten, um Gekröse daraus zu machen; es hat so gestunken, dass Randall sich übergeben musste.

»Ich hab gehört, dass sie die Nachgeburt immer auffressen«, sagt Randall. China geht an Skeetah vorbei, leckt ihm den kleinen Finger. Es ist ein Kuss, eine zärtliche Geste. Sie stellt sich über das schmutzige Handtuch, auf dem ihre Welpen liegen.

»Guck mal«, sage ich.

Etwas bewegt sich, wo sie vorher stand und gefressen hat. Skeetah kriecht auf allen vieren hin und hebt es auf.

»Ein Kümmerer«, sagt er. Er trägt ihn ins Licht.

Er ist gestromt. Schwarze und braune Streifen laufen quer über seine Rippen wie bei einem Zebra. Er ist halb so groß wie seine Geschwister. Skeetah schließt seine Faust, und er ist nicht mehr zu sehen. »Er lebt«, sagt er. In seinem Gesicht steht Freude. Er freut sich über noch einen Welpen; wenn er überlebt, kann er vielleicht 200 Dollar dafür bekommen, selbst wenn es ein Kümmerer ist. Er öffnet seine Hand, und der Welpe erscheint, wie das Herz einer Blume. So still wie die Narbe einer Blüte. Skeetahs Mund wird gerade, seine Augenbrauen flach. Er legt ihn ab. »Wird wahrscheinlich sowieso sterben.«

China legt sich nicht hin wie eine frischgebackene Muter. Sie säugt nicht. Sie leckt den großen roten Welpen ab und vergisst ihn dann. Sie schaut an Skeetah vorbei zu uns. Wir stehen an der Tür. Sie droht uns mit gesträubtem Fell. Skeetah packt sie am Halsband, versucht, sie zu beruhigen, aber sie bleibt starr. Junior zieht sich an Randalls Rücken hoch. Ich überlege kurz, Skeetah zu umarmen, bevor ich gehe, aber China blickt so finster, dass ich ihn lieber nur anlächle. Ich weiß nicht, ob er mich im Dunkeln sehen kann. Er hat seine Sache gut gemacht. Nur ein Welpe ist tot, obwohl es Chinas erster Wurf ist. China scharrt in der Erde, die den Boden des Schuppens bildet, als wolle sie ein Loch graben und die Welpen darin verstecken. Zwischen den Trümmern des schrottübersäten Hofs schlägt Daddy auf etwas Metallenes. Wir gehen. Skeetah befestigt hinter uns wieder den Vorhang, zieht ihn stramm, um die stille klare Nacht auszusperren. Im Schuppen wird es dunkel.

Ich sage Junior, er soll ein Bad nehmen, sobald wir im Haus sind, aber er beachtet mich nicht, und erst als Randall das Wasser aufdreht und ihn in die Badewanne trägt, wäscht er sich. Randall steht im Türrahmen und schaut Junior zu, weil er überzeugt ist, dass Junior jedes Mal, wenn er die Tür zumacht, nur auf dem Rand der Wanne sitzen bleibt und mit den Füßen im Wasser plantscht. Junior kann Baden nicht ausstehen. Ich bin die Letzte, die duscht, und obwohl ich nur den Kaltwasserhahn aufdrehe, ist das Wasser lauwarm. Der August ist immer der Monat der größten Hitze, einer Hitze, die so tief in die Erde eindringt, dass sie das Wasser in den Brunnen zum Sieden bringt. Als ich ins Bett gehe, schläft Junior schon. Der Ventilatorkasten im Fenster summt. Ich liege auf dem Rücken, mir ist schwindelig, leicht übel. Ich habe heute nur einmal gegessen. Ich sehe Manny über mir, sein Gesicht, das meins leckt. Seinen heißen Schweiß, unsere Becken, die sich treffen. Wie er mich mit seinem Körper sieht. Wie er mich liebt wie Jason. Junior stößt einen Babyschnarcher aus, und ich döse ein, Mannys Atem im Sinn.

Der zweite Tag

VERSTECKTE EIER

DER MORGEN NACH EINER GEBURT sollte still sein; die Luft sollte alle Geräusche dämpfen. Aber die Stille kommt und geht hier auf dem Pit wie das Pack streunender Hunde, die Daddy immer mit seinem Gewehr verjagt hat, bevor Skeetah China zu uns brachte. Als Daddy noch Schweine hielt, quiekten die Säue ihre klebrigen Ferkel am Morgen an. Die Hühner brüteten die Küken in den versteckten Eiern aus und weckten uns mit ihrem Flügelschlagen und Gegacker. Und am ersten Lebenstag von Chinas Welpen war es nicht anders. Ich wachte auf und hörte ein Hämmern.

Skeetah ist draußen und sieht sauber aus. Zumindest trägt er ein anderes T-Shirt, und sein Gesicht glänzt so, als hätte er es gerade geschrubbt. Er schlägt einen Nagel in ein Fünf-auf-zehn-Zentimeter-Kantholz, um es mit einem anderen Kantholz zu verbinden. Ich bin noch in meinem Schlaf-T-Shirt, und es ist so früh, dass man den Morgen kühl nennen könnte.

»Was machst du da?«

»Ich bau ’n Zwinger.« Skeetah haut mit Wucht einen Nagel ein. »In sechs Wochen brauchen sie den.«

»Ist das nicht ein bisschen zu früh? Ein Zwinger?« Ich reibe mir die Augen. Ich habe Hunger, und mir ist klar, dass ich nicht noch mal einschlafen werde. Ich hätte aus dem Fenster brüllen sollen, dass er gefälligst mit dem Hämmern aufhören soll, und mir dann die Decke über den Kopf ziehen.

»Sie werden überleben, und sie werden groß. Ich kann sie nich die ganze Zeit frei rumlaufen lassen. Sie könnten überfahren werden.« Er neigt den umgedrehten Eimer, auf dem er sitzt, nach vorne und schiebt den Hammer in sein Hosenbein. »Willst du sie sehen?«

Ich nicke.

Die glitschigen zuckenden Kugeln im Schuppen sind verschwunden. An ihrem Platz liegen neue, flauschig-flaumige Kugeln. Sie sehen fast wie Küken aus. Ihre Augen sind noch ganz zu, sind nur dünne schwarze Linien, die wie geschlossene Münder aussehen. Aber ihre Mäuler sind offen. Sie schnauben, schnüffeln, winseln und stoßen Piepser aus, die Gebell sein wollen. Sie rempeln sich an, stolpern und rollen übereinander, bis sie an Chinas Seite landen. Sie beobachtet mich. Skeetah macht den Vorhang zu.

»Ich hätte nie gedacht, dass ich fünf kriegen würde, Esch. Weil es doch das erste Mal für sie ist, dachte ich, ich kriege vielleicht zwei. Ich dachte, sie würde sie zertrampeln oder sie würden einfach tot rauskommen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich so viele in Sicherheit bringen könnte.«

Skeetah steht so nah vor mir, dass sich unsere Schultern kurz berühren. Er schaut mich nicht an, als er das sagt; er starrt auf den Boden. Das sind Sachen, die er zu niemandem sagt, nicht mal zu China. Manchmal vertraut er sich mir an; ich höre immer zu.

»Du weißt doch, wie diese Väter im Fernsehen erzählen, was für ein Wunder es ist, bei einer Geburt zuzugucken? Bei den ganzen Schweinen und Schafen und Kaninchen, denen ich schon beim Gebären zugesehn hab, hab ich mich nie so gefühlt. Diese Welpen hier sind echt«, sagte er.

»Willst du was essen?« Ich kann nur an meinen Magen denken.

Von China kommt ein knurrendes Bellen, und Skeetah schaut mich an, als hätte ich nichts gesagt.

»Nein.« Er greift nach dem Hammer. »Ich will den Rahmen noch fertig machen, und dann muss ich zusehen, dass sie sie ordentlich säugt.« Er kratzt sich an der Stirn und zuckt die Achseln. »Züchterkram.« Sein Blick ist ein Komma, und dann fängt er wieder an zu hämmern. Ich gehe, um mir etwas zum Frühstück zu suchen.

∗ ∗ ∗

Mama hat mir beigebracht, wie man Eier findet; ich folgte ihr über den Hof. Es war dort nie sauber. Selbst als sie noch am Leben war, standen dort leere Autos mit offenen Motorhauben und ausgeschlachteten Motoren, und die Karosserien sahen aus wie abgenagte Tierknochen. Wir hatten damals nur etwa zehn Hühner. Jetzt haben wir um die fünfundzwanzig oder dreißig, weil wir die Eier nicht alle finden; die Hennen verstecken sie gut. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es geschafft habe, Mama zu folgen, denn ihre Haut war so dunkel wie die ausladenden Äste der Eichen, und sie trug nie leuchtende Farben: kein Nagellackrosa, kein Forsythienblau, kein Bananengelb. Vielleicht hat sie sich T-Shirts und Hosen in leuchtenden Farben gekauft und sie sind mit der Zeit ausgeblichen, sodass es immer so schien, als trüge sie nur Olivgrün und Schwarz und Nussbraun. Wenn sie sich bückte, um aus einem versteckten Nest ein Ei zu nehmen, konnte ich sie kaum sehen, und dann bewegte sie sich, und es sah aus, als bewege sich der Wald, als fahre ein Wind durch die Bäume. Also folgte ich ihr nach Gefühl, nicht nach Sicht, krallte meine Hand in ihre Hose oder ihren Rock, und so liefen wir durch die Zwischenräume zwischen den Eichen und suchten nach Eiern. Das Eiersuchen macht mir Spaß. Einfach alleine losziehen, so langsam gehen, wie ich will, ins Leere starren. Ohne Daddy und Junior zu beachten. Mich wie die Stille und der Wind fühlen. Ich stelle mir vor, wie Mama vor mir geht, sich umdreht, um mich anzulächeln oder zu pfeifen, damit ich schneller laufe, ihre Zähne weiß in der Düsternis. Aber trotzdem ist es Arbeit, und ich muss mich zusammenreißen und konzentrieren, wenn ich etwas zu essen finden will.

Das Einzige, was mir je leicht gefallen ist, so leicht wie im Wasser zu schwimmen, war Sex, als ich anfing, welchen zu haben. Ich war zwölf. Beim ersten Mal legte ich mich auf den Vordersitz von Daddys Kipplaster. Das war mit Marquise, der nur ein Jahr älter war als ich. Als Skeetahs bester Freund stand er uns beiden so nah, dass er in den Sommermonaten praktisch bei uns wohnte. Wir drei rannten zur Hintertür hinaus und streunten in Daddys Wald herum, verbrachten ganze Tage damit, auf dem Rücken im Wasser der Grube zu liegen. Den ganzen Sommer über waren wir mit einer orangefarbenen Staubschicht überzogen, und wenn wir während dieser monatelangen Übernachtungsparty morgens aufwachten, fühlte sich das Bettzeug pulvrig an, wie trockener roter Lehm. Wir hatten uns im Kipplaster vor Skeetah versteckt, warteten darauf, dass er uns fand, und Marquise fragte, ob er meine Brüste anfassen dürfte. Sie wuchsen schon, waren aber immer noch so klein wie die Sahnehäubchen auf einem Lemon Meringue Pie, mit harten Knoten in der Mitte. Ich erlaubte es ihm, und dann bat er mich, ihm mein Intimstes zu zeigen, weil er Angst hatte, nie eins zu sehen zu kriegen, wenn er älter wurde. Das habe ich gemacht. Und dann hat er mich angefasst, und es fühlte sich gut an, und dann nicht mehr, aber dann doch wieder. Und es war einfacher, ihn weitermachen zu lassen, als ihn zu bitten aufzuhören, einfacher, ihn reinzulassen, als ihn wegzuschieben, einfacher, als ihn fragen zu hören: Warum nicht? Es war einfacher, still zu sein und es hinzunehmen, als auf diese Frage zu antworten. Skeetah hat uns danach gefunden. Ich schwitzte so stark, dass meine Augen brannten, und ein Teil war Marquises Schweiß, der zuerst halb lächelte und dann nicht mehr; dann riss er nur noch staunend die Augen auf angesichts dessen, was wir getan hatten. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht?, fragte Skeetah, und ich sagte, Nichts. Es roch im Wagen nach gekochter Milch. Ich hatte Angst, Skeetah würde es riechen, würde Marquise und mich riechen, wie wir ineinander geglitten waren, ganz Ellbogen und Knie, Knochen und Haut, Marquises Gesicht erschrocken, grinsend, schmutzig, und darum stahl ich mich als Erste aus dem Wagen und ließ die beiden zurück, um nach einem Rost zu suchen, den sie in den Wald schleppen konnten, damit wir darauf das Büchsenfleisch braten konnten, das Marquise von sich zu Hause geklaut hatte; wir wollten in der Nacht draußen schlafen.

Im Bad betrachtete ich mich im Spiegel. Zog mich aus und duschte mich ab. Zog mich wieder an. Meine Kleider passten mir noch. Mein Bauch, meine Hüften, meine Arme bildeten die gleichen geraden Linien wie sonst; es war nichts Schönes oder Kurviges an mir. Ich war immer noch klein und dünn, mein Haar dick, lockig und schwarz, die Lippen schmal. Ich sah kein bisschen verändert aus. Daddy hat uns allen das Schwimmen beigebracht, indem er uns hochhob, als wir klein waren, vielleicht sechs oder so, und uns ins Wasser warf. Ich hatte es schnell raus, hatte nicht hustend das schlammige Grubenwasser ausgespuckt, hatte nicht geheult und mit den Armen gefuchtelt; ich war sofort wieder hochgekommen, hatte die Wasseroberfläche durchschnitten und mich platschend und spritzend zurück ins Flache gekämpft, wo Daddy stand. Ich zog mit den Händen am Wasser, trat nach ihm mit den Füßen, ließ es mich vorwärtsschieben. So war Sex.

Die Hühnereier in meinem T-Shirt sind so warm wie Steine, nur leicht, zu leicht, um die Farbe von Steinen zu haben. Ich erwarte, dass sie so schwer sind wie das Tongranulat, dessen Farbe sie haben, dass sie mich vorne runterziehen. Aber das tun sie nicht. Ich habe mal Froscheier gesehen, die zu Kaulquappen wurden; im Frühling wimmelt es in den Gräben um das Grundstück herum davon. Als Skeet und ich klein waren, legten wir uns auf den Bauch und beugten uns über die Gräben, griffen hinein und zogen ein paar Eier heraus, um uns aus der Nähe anzusehen, ob die kleinen wurmartigen Frösche darin schon zitterten und zuckten, schon lang und spitz genug geworden waren, um sich nach draußen zu bohren. Wenn sie noch aussehen wie Hunderte geschlossener Augäpfel, dann sind sie leichter als leicht, wie ein kühler Luftzug. Ich frage mich, ob innen liegende Eier – die Sorte von Eiern, die den Schutz eines Körpers brauchen, zum Beispiel Pferdeeier, Schweineeier, Menscheneier – auch so leicht sind. Sind sie durchsichtig wie Gelee mit Glühwürmchenherzen oder fest und still wie Stein? Offenbaren sie ihr Geheimnis, oder wollen sie es bewahren? Würde ein menschliches Ei sich zeigen?

Junior schmollt, weil er nicht schon wieder Rühreier will. Er sitzt auf dem Boden vor dem funktionierenden Fernseher, der auf dem großen alten Holzfernseher steht, der nicht funktioniert, und ignoriert den Teller mit Ei, den ich vor ihn hingestellt habe, weil er sich weigert, am Tisch zu essen, es sei denn, Daddy prügelt ihn hin oder Randall überredet ihn dazu.

»Das schmeckt wie Gummiband!«, mault er.

Ich erinnere mich an den Geschmack von Gummibändern. Scharf, wie Metall. Bitter. Für etwas, das so weich und nachgiebig ist, schmecken sie scheußlich und irgendwie falsch; die Zunge zuckt zurück wie ein Regenwurm in der Hand eines Kindes. Und ich weiß, dass diese Eier kein bisschen so schmecken.

»Junior, sei nicht so sässig.« Das hat Mama immer zu uns gesagt, wenn wir bockig waren, und ich sage es aus Gewohnheit zu Junior. Daddy hat es manchmal auch gesagt, bis er es einmal zu Randall sagte und der anfing zu kichern, und schließlich kam Daddy darauf, dass Randall lachte, weil es wie sexy klang und er dabei an etwas Unanständiges dachte. Ungefähr vor einem Jahr kam ich darauf, wie es eigentlich heißen sollte, als ich in der Vokabelliste im Unterricht bei Miss Dedeaux auf das Wort aufsässig stieß. Da fragte ich mich, ob Mama wohl noch andere Wörter so verhunzt hatte. Manchmal kamen mir bei den dümmsten Gelegenheiten mögliche Beispiele in den Sinn: wutstaubend – wenn ich die Küche fegte und Daddy hereinkam, Bier verkleckerte und gegen die Stühle trat. Nassliebe – wenn Manny mitten beim Schwimmen im See mit seinen Fingern unter Wasser Lust aus mir herauskitzelte. Friergid