Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

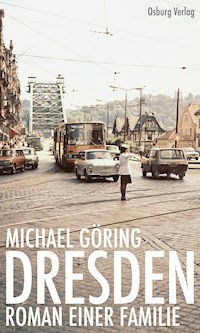

Eine Jugend in den 1960er und 70er Jahren in einer typischen Mittelstandsfamilie, dem Rückgrat der Bundesrepublik, dem Hort der Tabus. In der Vätergeneration glimmt noch die Operetten-Idylle, bei den Jugendlichen geht es um laute Rockmusik, lange Haare, sexuelles Erwachen und viele linke Thesen. Georgs Vater gehört zur sprachlosen Generation, doch Georg bohrt und gibt keine Ruhe. Erst als sein Vater nichts mehr zu verlieren hat, öffnet er sich seinem längst erwachsenen Sohn. AUTORENPORTRÄT Michael Göring, Jahrgang 1956, ist in Westfalen aufgewachsen. Seit seinem Literaturstudium sammelt er Geschichten, hält Berichte und Szenen in Tagebüchern fest. 2011 erschien sein erster Roman Der Seiltänzer. Der Autor leitet die gemeinnützige ZEITStiftung und unterrichtet im Fach Kultur und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 392

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Michael Göring

Vor der Wand

Roman

Saga

Die handelnden Personen in »Vor der Wand« sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig. Auch die Handlung des Romans ist mit Ausnahme der historischen Ereignisse erfunden.

Samstag, 10. Oktober 1987

St. Nikolai

Mutter sang wieder einmal falsch. Ob sie das wirklich nicht hörte? Tante Elfi dagegen sang akkurat, jedoch eine Spur zu laut. Georg stand rechts von seiner Mutter, links von ihr beruhigte Bärbel die kleine Tabea, die auf der Kirchenbank saß und ihre Puppe kämmte. Daneben standen Lukas und Thomas. Bärbel war schwanger, im fünften oder sechsten Monat, und man konnte es schon sehen. Das dritte Kind! Dabei war Lukas gerade einmal in der ersten Klasse. Drei Kinder in nur sieben Jahren: nicht zum Aushalten.

»… bis an mein Lebensende

und ewiglich,

ich mag allein nicht gehen,

nicht einen Schritt …«

Die Nikolaikirche war gut besucht, das Mittelschiff nahezu ganz besetzt. Fünfjähriges Seelenamt für Walter Mertens, seinen Vater, an einem Samstagnachmittag um 15 Uhr. Die frühe Nachmittagsmesse war offenbar ganz praktisch für die katholischen Langenheimer. So sicherten sie sich neben dem kirchenfreien Sonntag auch noch einen freien Samstagabend. Georg hatte beim Hineingehen nicht nur die Nachbarn, frühere Kollegen von Vater und Mitglieder des Männergesangvereins in den Bänken entdeckt. Auch viele, die er gar nicht kannte, hatten Mutter, Bärbel und ihm zugenickt. Nun ja, Vater war in der Stadt recht beliebt gewesen, keiner wusste von seinem Geheimnis. Keiner.

Der Organist nahm die Melodie noch einmal auf und spielte ein paar abschließende Akkorde. Die Gemeinde setzte sich. Tabea kletterte mit lautem Glucksen auf Bärbels Schoß. Thomas warf seiner Frau einen besorgten Blick zu, doch die schüttelte nur leicht den Kopf und schob Tabea in Richtung Oberschenkel. Die weise Mutter schont die Frucht, dachte Georg. Thomas war eigentlich ganz in Ordnung, zumindest gab er niemals damit an, schon zweifacher und jetzt bald dreifacher Vater zu sein. Nicht so, wie einige seiner Kollegen am Schiller-Gymnasium, die ihre begeisterte Vaterschaft jedem aufdrängten, der nur ein paar Worte mit ihnen wechselte. »Ach, Sie haben noch kein Kind?« Und dann der Blick voller Mitleid. Unerträglich!

Der Priester, ein junger Vikar im weißen Messgewand mit violetter Stola, sprach leise seinen Text. Georgs Blick wanderte auf das Tafelbild in der Mitte des alten Hochaltars, der an der Wand des Chorraums stand. Er wusste, was er sehen würde, eine Kreuzigungsszene, stark nachgedunkelt, deren Details heute jedoch besonders schwer zu erkennen waren, weil das Herbstlicht an diesem klaren Oktobernachmittag durch die hellen Kirchenfenster in den Altarraum fiel und ihn blendete. Umstrahlt von diesem Licht stand der weiße Vikar zentral in der Mitte des Raumes hinter dem schlichten Altartisch und faltete nun die Hände zum Gebet.

Vor fünf Jahren war die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Mutter ganz in schwarz. Norbert Updenschroth war auch damals schon dabei, saß aber noch weit hinten, nicht wie heute in der zweiten Reihe ganz dicht hinter Mutter. »Vater hätte bestimmt nichts gegen Norbert, er würde sich freuen, dass ich nicht mehr alleine bin.« Diesen Satz hatte er vor gut drei Jahren zum ersten Mal gehört, seitdem immer wieder. Im Frühjahr 1984 hatte sich Mutter mit Norbert zusammengetan, schon ein halbes Jahr danach war er zu ihr in die Görresstraße gezogen. Georg fand, dass sich das Elternhaus seither extrem verändert hatte, und kam deswegen noch seltener als zuvor nach Langenheim. Ein Jahr später, im Herbst 1985, war es dann mit Marie auseinandergegangen. »Wir haben zu lange gezögert«, hatte sie gesagt, »irgendetwas hat sich zwischen uns gestellt, irgendein Eisblock, eine Wand.«

Vor fünf Jahren hatte Marie rechts neben ihm gesessen, da wo jetzt Tante Elfi saß. Neben Marie hatte Großmutter Platz genommen und fast den ganzen Trauergottesdienst über geweint. Marie trug den neuen schwarzen Blazer, den sie kurz zuvor für ihren Start beim Gericht gekauft hatte und der ihr sehr gut stand. Sie sang die Trauerlieder mit ihrer schönen Altstimme, traf melodiesicher jeden Ton, jede Nuance. Dann hatte sie plötzlich geweint. Geweint wegen Walters Tod, dem Tod ihres Schwiegervaters, nein, nicht einmal das, dem Tod des Vaters ihres Freundes. Georg hatte vor fünf Jahren nicht weinen können. Keine zwei Wochen zuvor erst hatte er Vaters Geheimnis erfahren und war wie betäubt gewesen. Wenn sich Vaters Zustand damals nach der ersten Chemo nicht so brutal schnell verschlechtert hätte, wären wohl noch ein oder zwei Gespräche möglich gewesen. Aber all das Morphium, das Vater wegen der Metastasen in der Wirbelsäule bekam, hatte es nicht mehr erlaubt. Vater hatte nach seinem Bericht sicherlich Verständnis erwartet, vielleicht Absolution erhofft. Aber das ging nicht, es war einfach nicht möglich. Bei der Trauerfeier vor fünf Jahren hatte Georg diesen Graben zwischen sich und Vater gespürt. Der lag damals unmittelbar vor dem hölzernen Altartisch im Sarg wie ein Opfer, das man dort aufgebahrt hatte. Trauer hatte Georg nicht empfunden. Eigentlich hatte er gar nichts empfunden, außer dass er sich neben Marie ganz wohlfühlte. Dass sie ihm ein paar Tage zuvor von ihren eigenen Problemen erzählt hatte, hatte er da schon wieder verdrängt.

»Herr, ich bin nicht würdig,

dass Du eingehst unter meinem Dach,

aber sprich nur ein Wort,

so wird meine Seele gesund.«

Tante Elfie und Mutter knieten, er kniete nicht. Mutter gab ihm einen Schubs mit ihrem rechten Ellenbogen, aber er blieb stehen. Auch Schwager Thomas stand, immerhin, wer hätte das gedacht. Ob Bärbel ihrem Mann später Vorhaltungen machen würde? Norbert Updenschroth hinter ihm kniete natürlich, stöhnte laut dabei und schob seine gefalteten Hände wie eine Speerspitze gegen Georgs Rücken.

Wenn Marie doch auch jetzt wieder neben ihm stehen würde! Wie damals vor fünf Jahren. Links von Mutter hatte Bärbel mit Thomas und dem kleinen Lukas gesessen, rechts er mit Marie, daneben Großmutter. Perfekt! Zwei Paare, die Mutter in ihrer Trauer flankierten. Wahrscheinlich sagten die Leute, die heute zum Seelenamt gekommen waren, hinterher: »Der Sohn von Frau Mertens war ganz allein da. Er ist immer noch unverheiratet. Dabei hatte er doch damals so eine hübsche Freundin.« Marie hatte in den Monaten nach Vaters Tod immer mal wieder beiläufig von Heirat gesprochen. Er hätte nichts dagegen gehabt, aber es eilte ja nicht. Heute vermisste er Marie, durfte gar nicht länger an sie denken. Der Priester wiederholte zu Georgs Überraschung an dieser Stelle die Worte des Kyrie.

»Herr erbarme Dich,

Christus erbarme Dich,

Herr erbarme Dich.«

Georg murmelte mit, achtete kaum auf die Worte, aber beim dritten »Erbarmen« zuckte er. Miserere mei, das war einmal sein großer Erfolg gewesen, damals in Regensburg, und es war auch sein Ende, sein unrühmliches Ende. Erbarmen! Der Prof hatte ihn getröstet, damals nach dem Konzert in Straßburg. Hatte er Vater jemals getröstet?

Der Priester schaute nach dem letzten »Erbarme Dich« einige Sekunden lang zur Decke und dann auf seine Gemeinde, als wolle er das Erbarmen aus dem Kirchengewölbe hervorlocken und über seine Schäfchen breiten. Jetzt schien es Georg, als würde er sogar direkt auf seine Mutter und auf ihn blicken. Georg fand das unangenehm und schaute zur Seite.

»Selig, die zum Tisch des Herrn geladen sind.«

Mutter stand auf, ging mit Bärbel und Thomas die paar Schritte zum Altar, gefolgt von Tante Elfi. Er blieb sitzen. Er fühlte sich nicht eingeladen. Auch Onkel Hartmut blieb sitzen. Wieder fiel ihm auf, wie jung dieser Priester war, keinesfalls älter als er selbst, wahrscheinlich noch keine dreißig. Was wusste der schon von Erbarmen und Erlösung? Er hätte mal Vaters Bericht lesen sollen, dann hätte er eine Ahnung, was Schuld und Erlösung bedeuten.

Georg hatte Vaters Bericht Mutter nie gezeigt, auch Bärbel nicht. Er hatte Mutter einmal in der Küche beim Abwaschen gefragt, ob sie wüsste, was Vater damals in Italien gemacht hatte. »Das kann nichts Besonderes gewesen sein, Georg. Dein Vater war immer ein anständiger Mann!« Damit hatte sie sich wieder dem Spülbecken zugewandt. Er hatte das Geschirr getrocknet und nichts weiter gesagt.

Wenig später hatte Mutter ihren Norbert gefunden und er seine Marie verloren. Mutter war wieder Lebenspartnerin und dank Bärbel mehrfache Großmutter. Da musste er auch an Feiertagen nicht mehr unbedingt nach Langenheim fahren und konnte in seiner kleinen Wohnung in Rüttenscheid bleiben, allein für sich mit immer mehr Schallplatten.

Tante Elfi kam zurück und ließ sich auf die Kniebank fallen. Wie immer eine Spur zu laut.

Eigentlich hatte er nach Maries Weggang wieder etwas Politik machen wollen, richtige Politik, ganz anders als in den Studienjahren an der Kölner Uni. Da hatten sie Ende der Siebziger im historischen Seminar alle ständig politisiert und irgendwelche linken Thesen verbreitet. Die SPD-Ortsgruppe im Essener Süden hingegen machte recht bodenständige Politik und war ihm anfangs gar nicht so unattraktiv erschienen, aber irgendwie war das nach kurzer Zeit ins Stocken geraten. Dabei hätte ihn Schul- und Bildungspolitik im Stadtrat durchaus gereizt, vielleicht wäre er von dort sogar weiter gekommen, in den Landtag womöglich. Aber diese unsäglichen Sitzungen zur Vorbereitung der Kommunalwahl, diese unerträgliche Selbstgefälligkeit einiger alter »Genossen« und dieser Obergenosse, der von ihm erwartete, ganze Samstage auf dem Rüttenscheider Markt herumzulaufen und die Leute aktiv anzusprechen. Unmöglich! Eigentlich sollte er sein Parteibuch zurückgeben.

»… und gib uns unseren Frieden!«

»Amen.«

Das ist nicht ganz so einfach mit dem Frieden, lieber Herr Vikar, wenn Sie nicht Frieden mit Tod und Friedhof gleichsetzen wollen. Frieden zu Lebzeiten hatte Vater wohl kaum. Der kam erst mit diesem hässlichen Krebstod. Aber er hatte zumindest seine Operettenschlager gehabt, diese sentimentalen Beruhigungsdrogen. Georg hätte jetzt in der Kirche fast laut losgesummt. Was hatte eigentlich er, sein Sohn?

»Der Dich erhält,

wie es Dir selber gefällt,

hast Du nicht dieses verspüret!«

Er hatte keine Lust mehr auf Kirchenlieder. Die ließen ihn an Regensburg denken, jeden Morgen um 7 Uhr 15 Heilige Messe! »Stimmtraining Buben, lauter Stimmtraining!« Er hörte die Stimme des Prof.

Dienstag, 28. September 1982

Blut, dieser ganz besondere Saft

»Professor Nordmann schlägt eine Blutübertragung vor«, hatte seine Mutter am Telefon gesagt, »Walter und du, ihr habt doch beide diese seltene Blutgruppe.« Er hatte am nächsten Tag den Frühzug genommen, zweieinviertel Stunden von Köln nach Langenheim. Ihm schlug ein kühler erster Herbstwind entgegen, als er in Langenheim auf den Bahnsteig trat. Es war Ende September, der Sommer hatte sich verabschiedet. Er würde im Krankenhaus erst einmal um einen Kaffee bitten. Ob eine Blutübertragung überhaupt helfen könnte?

Georg ging den Bahnsteig entlang Richtung Ausgang. Da stand Flöten-Ewald neben der Treppe und flötete laut »Komm Zigan, komm Zigan, spiel mir ein Lied«, eine Hand an der Deichsel seiner Gepäckkarre, die andere an der weißen Gepäckträger-Mütze, die er vor seiner linken Brust hielt. »Selbständiger Dienstmann« stand auf der Mütze. Georg hatte ihm mit dem Kopf gleich zu verstehen gegeben, dass er für seinen Rucksack keine Hilfe brauchte und Ewald hatte mitten im Pfeifen mit trauriger Miene den Blick gesenkt. Doch da rief schon eine ältere Dame zwei Wagen weiter »Gepäckmann, Gepäckmann«. Sofort änderte Flöten-Ewald das Lied und flötete nun »Gern hab ich die Frau’n geküsst« mit dem leichten Vorhalt vor »geküsst«, den auch Vater an dieser Stelle immer so sang. Georg musste lachen. Er stieg die Treppe hinunter und entschied sich gegen eine Taxe. Er würde zum Krankenhaus laufen, den Weg durch den Stadtpark nehmen, den »Grünen Winkel«, an der Lippe entlang. Es war Viertel nach neun, Mutter wusste, dass er direkt ins Krankenhaus kommen würde, wahrscheinlich saß sie schon an Vaters Bett und wartete auf ihn. »Alles wird gut«, hatte sie auch gestern wieder gesagt, »alles wird gut.«

Mutter hatte Anfang letzter Woche angerufen: Dr. Bracke sei sich nicht sicher, Vaters Rückenschmerzen seien doch seltsam beständig. Auch Dr. Wingert, der Orthopäde, hätte sich nicht mehr zu helfen gewusst. Drei Tage später war sie erneut am Telefon, mittags, er war eher zufällig in seiner Wohnung, hatte eigentlich in der Institutsbibliothek arbeiten wollen, als das Telefon klingelte. Zuerst hörte Georg nur ein Schluchzen, dann die Stimme seiner Mutter. »Das Rückenproblem kommt nicht von den Knochen«, sagte sie leise, machte wieder eine Pause und schluchzte erneut, »es rührt von Metastasen her. Krebs ist die Ursache, Georg, Krebs, wahrscheinlich Lungenkrebs.« Mutter weinte, laut und lange. »Ich habe auch schon mit Bärbel gesprochen«, stammelte sie dann, »sie will in wenigen Stunden kommen. Wir müssen abwarten, wir können nichts anderes tun. Es ist Krebs, Georg, Krebs!«

»Das tut mir sehr, sehr leid, Mutter, wahnsinnig leid.« Georg hatte ganz leise gesprochen, er wusste nichts Rechtes zu sagen. Die Nachricht blieb an der Oberfläche, drang nicht zu ihm durch.

»Dabei hatten die Ärzte doch immer gesagt, bei Vater sei etwas mit den Bandscheiben nicht in Ordnung. Und jetzt Krebs, Georg, Krebs! Sie haben auch Metastasen in der Leber entdeckt!« Mutters Stimme erstickte erneut.

»Ärzte können sich irren, Mutter.«

»Professor Nordmann ist zum Glück ganz zuversichtlich.« Das Weinen ebbte ein wenig ab. »Es gibt da eine neue Therapie, Bestrahlung kombiniert mit Chemotherapie, hat er mir erklärt. Er wird für Vater die richtige Mischung zusammenstellen. Aber eins ist ganz klar«, Mutters Stimme wurde auf einmal fest und bestimmt: »Vater darf nichts davon wissen. Für ihn lautet die Diagnose: Rückenbeschwerden, Bandscheibenprobleme, unbekannte Ursache, es kann länger dauern, aber alles wird gut.« Sie ließ Georg noch am Telefon schwören, dass er Vater gegenüber nichts anderes äußern würde. Optimismus sei die wichtigste Waffe gegen die heimtückische Krankheit, das habe auch Professor Nordmann gesagt. Ob er nicht gleich kommen könne, hatte sie noch hinzugefügt. Als er dann tatsächlich letzte Woche, nur einen Tag nach Mutters Anruf, ins Krankenzimmer trat, hatte Vater ihn mit großen Augen angesehen. »Es scheint ja richtig schlecht um mich zu stehen, wenn du an einem Werktag eigens aus Köln zu mir ans Krankenbett kommst.« Vaters Stimme war matt gewesen, ganz anders als sonst, wo er gern mit kräftiger Tenorstimme auch die schlichtesten Sätze mit Melodie und Klang füllte. Sein schwarzes, noch immer volles Haar wirkte stumpf, an den Schläfen war mehr Grau hinzugekommen. Die Haut schien fahl. Aber vielleicht kam das auch nur von der sterilen, nüchtern weißen Atmosphäre des Krankenhauszimmers, die so schnell auf die Patienten abfärbt. Georg war erschrocken. Er bemühte sich, Vater nichts von diesem Schrecken und seiner Unsicherheit spüren zu lassen. »Es wird alles wieder gut, Walter«, hatte Mutter nochmals wiederholt, »Professor Nordmann und der Orthopäde sind sich sicher, es wird alles gut, die kriegen deinen Rücken wieder hin.« Sie hatten nicht weiter über die Krankheit gesprochen. Vater hatte ihn nach dem Stand der Staatsexamensvorbereitung gefragt, nach Marie und seinem Eindruck vom Ende der Regierung Schmidt.

»Verrat, Georg, kein Verlass bei den Sozis, eigentlich schade um den Schmidt.« Hier war Vaters Stimme sogar ein wenig kräftiger geworden, doch plötzlich fuhr er mit der rechten Hand unter seinen Rücken und verzog das Gesicht. Er presste die Lippen aufeinander, kniff die Augenlider zusammen und während er langsam ausatmete, hörte Georg, wie er »diese fürchterlichen Schmerzen« flüsterte.

Mutter nahm seine Hand. »Es wird schon wieder, Walter, alles wird wieder gut.«

Dann hatte Vater noch wissen wollen, was man denn unter Studenten von Helmut Kohl halte. Georg hatte geantwortet, hatte sich selbst bei seinen Antworten zugehört, fand sich sehr brav, war ganz der liebe Sohn, blass und ohne Konturen. Er spürte seine zunehmende Verunsicherung. Sie kroch an ihm hoch. Er wusste plötzlich, dass er mit einem Todgeweihten sprach, und wollte nur schnell raus aus dem Krankenzimmer.

Zehn Minuten später war Bärbel mit Lukas erschienen. Sie hatte gleich nach Schulschluss den Jungen von der Tagesmutter abgeholt und war mit dem Auto von Bielefeld ins Langenheimer Krankenhaus gefahren. Vater freute sich, als er seine Tochter mit dem Enkelkind sah. Seine Augen bewegten sich eine Spur schneller und um seine schmalen Lippen spielte ein Lächeln.

»Die haben mich hier gründlich untersucht, Bärbel. Scheint wirklich ein Bandscheibenproblem zu sein; das werden sie schon hinbekommen.«

Georg biss sich auf die Lippen. Mutter stimmte Vater sofort zu, schaute dann Georg und Bärbel scharf an und behielt sie im Blick. Sie ließ sich dabei nicht einmal durch den kleinen Lukas ablenken, den Bärbel auf ihren Schoß gesetzt hatte. Zum Glück quengelte Lukas jetzt laut und anhaltend und sorgte so dafür, dass der Krankenbesuch kurz ausfiel und Georg und seine Schwester sich schon bald mit dem Jungen auf den Weg ins elterliche Haus in der Görresstraße machten.

»Will Charlotte die Diagnose wirklich vor Vater geheim halten?«, fragte Bärbel, nachdem sie den Wagen gestartet hatte. »Man muss Vater doch aufklären!«

Georg nickte. »Du kennst Mutter doch. Mit schlimmen Nachrichten rückt sie nicht raus, sie will immer alle schonen.«

»Aber Vater hat doch ein Recht darauf, zu wissen, wie es um ihn steht.«

Am gleichen Abend noch hatten Bärbel und er ausführlich mit Mutter gesprochen. Bärbel war vier Jahre älter als er und seit Längerem schon zu einer richtigen Gesprächspartnerin für Mutter geworden, erst recht, nachdem sie vor drei Jahren selbst geheiratet und ein Jahr später Lukas bekommen hatte. Sie war eine gestandene Frau, seit einem halben Jahr wieder im Schuldienst, zwar mit verminderter Stundenzahl, aber immerhin. Sie hatte für Vater und Mutter einen Status in der Familie erreicht, der Georg trotz seiner nunmehr 27 Jahre weiterhin vorenthalten wurde. Doch Charlotte blieb jetzt auch bei Bärbel eisern.

»Vater darf nichts wissen, und wenn, dann ist es ja wohl meine Sache, ihm die Wahrheit über sein Rückenleiden zu sagen!« Sie führte das weiße Taschentuch, das sie bei diesem Gespräch ständig mit ihren Händen geknetet hatte, an ihre Augen, um ein paar Tränen abzuwischen. »Und überhaupt ist ja Krebs nicht gleich ein Todesurteil. Professor Nordmann hat gesagt, es gäbe jetzt eine ganze Menge Möglichkeiten, viele neue Therapien, und eine davon würden sie in der nächsten Woche bei Vater probieren.« Dann hatte Mutter wieder zu weinen begonnen.

Es war Georg übel bei dem Gedanken an dieses verlogene Theaterspiel vor Vater, dennoch hatte er am Ende klein beigegeben: »Wenn du meinst, Charly.« Er sah, wie gut ihr das kumpelhafte »Charly« tat, ihr altes Codewort für Vertrauen und Verständnis. Am nächsten Morgen war er nach Köln zurückgefahren.

Ein tiefes, lautes Hupen schreckte Georg aus seinen Gedanken auf. Er hatte den Stadtpark erreicht und auf der anderen Seite der Lippe schob sich ein feuerroter Schienenbus langsam voran. Der Triebwagen hatte gerade erst den Bahnhof verlassen und noch wenig Fahrt aufgenommen. Im ersten Wagen stand ein kleines drei- oder vierjähriges Mädchen auf dem schmalen Holztischchen am Fenster und zeigte auf die Schwäne, die sich in der Lippe treiben ließen. Er sah von der Seite das Profil der Mutter des Kindes, ihr langes dunkelblondes Haar. Lisa, dachte er, und musste lächeln. Vor zehn Jahren war er manchmal auf dem Weg zum Städtischen Krankenhaus gewesen, in dem Lisa gearbeitet hatte. Im letzten Wagen war ein Fenster heruntergelassen und ein vielleicht zehnjähriger Junge im dunkelgrünen Anorak lehnte sich heraus. Als er auf Georgs Blick traf, lachte er über den Fluss herüber und begann zu winken. Er rief Georg etwas zu, das er jedoch nicht verstand. Georg winkte zurück. Die Herbstferien hatten diese Woche begonnen und wahrscheinlich war der Junge mit seinen Eltern oder Großeltern auf dem Weg nach Münster in den Zoo. Diesen Ausflug mit der Bahn hatte er als kleiner Junge auch so manches Mal gemeinsam mit seiner Großmutter unternommen, damals in den Jahren vor Regensburg. Als der rote Schienenbus mit lautem Hupen und knarzendem Grunzen endlich beschleunigte, sagte Georg die Stationen auf, die der Zug durchfahren würde: Cappel, Liesborn, Wadersloh, Diestedde, Beckum. Er hatte sie noch alle im Kopf. Sein Vater war nie mit ihm im Zug nach Münster gefahren. Wenn sie unterwegs waren, dann im zartgelben DKW mit dem grünen Dach, den Vater erst nach vielen Jahren gegen den neuen Opel Rekord eingetauscht hatte.

Georg sah auf die Kopfweiden, die den Weg am Bahndamm säumten. Man hatte sie kräftig zurückgeschnitten und so saß auf jedem Stamm nur ein hölzerner Knubbel, aus dem einzelne dünne Ästchen mit ihren Blättern ragten. Die Knubbel erschienen Georg wie Fäuste, die die Bäume am Wachsen hinderten. Noch eine gute Viertelstunde würde er bis zum Krankenhaus brauchen. Er wunderte sich, dass dieser Weg so unerwartet viele alte Bilder in ihm hochkommen ließ.

In einer Stunde würde er seinem Vater Blut spenden. Sein Blut für seinen Vater – eine seltsame Vorstellung. Das feierliche »Mein Blut, für Dich vergossen« kam ihm in den Sinn, obwohl er schon seit Jahren nur noch zu Weihnachten in die Heilige Messe ging. Und mit Altar und Opfer hatte eine Blutübertragung ja eigentlich gar nichts zu tun, dachte er. Er würde den Arzt auf jeden Fall heute noch sprechen wollen, um von ihm zu erfahren, wie es um Vater tatsächlich stand und ob eine Blutübertragung bei Krebs überhaupt helfen könne. Georg war skeptisch. Ob Vater immer noch an diese Bandscheibengeschichte glaubte? Er war doch nicht blöd. Jetzt, wo die Blutübertragung anstand, hatte Vater diesen Dr. Nordmann bestimmt schon nach der Wahrheit gefragt.

Georg verließ den Stadtpark am Nordausgang und bog in die von Kastanien gesäumte Straße ein, die zum Städtischen Krankenhaus führte, dessen neu erbautes achtgeschossiges Bettenhaus er schon von Weitem sehen konnte. Es war jetzt Viertel vor zehn. Mit sechzehn hatte er sein Interesse an Vater verloren, als habe jemand eine Leitung gekappt, keine Verbindung mehr. Das Interesse war auch in den Jahren des Studiums nicht wiedergekehrt. Letzten Freitag, als er ihn im Krankenhaus besucht hatte und diese verdammte Unsicherheit spürte, hatte er sich gefragt, ob er ein schlechtes Gewissen haben müsste. Vater hatte ihm als Kind so viel bedeutet, die ganze Singerei mit ihm, dieser Ernst und dieser Spaß, den sie dabei hatten! Doch schon bald nach der Rückkehr aus Regensburg war es nicht mehr dasselbe gewesen. Vater war Anfang des Jahres zweiundsechzig geworden, ein stattlicher Herr, gut einen Meter achtzig groß, noch immer eine Stütze im Tenor des Männergesangvereins Harmonia 98, ein Mann, der Hüte liebte und selten ohne einen in der Stadt anzutreffen war. Nach dem Krieg hatte er in Langenheim Arbeit gefunden als kaufmännischer Angestellter in einem metallverarbeitenden Betrieb, der mit dem Wirtschaftswunder schnell größer geworden war. »Dass ich ursprünglich aus Breslau komme, hört doch schon längst keiner mehr«, hatte er oft gesagt, stolz darauf, seinen schlesischen Dialekt abgelegt zu haben. 1950 hatten die Eltern geheiratet, Charlotte Steinkamp war erst zweiundzwanzig Jahre alt gewesen. 1951 war Bärbel auf die Welt gekommen, 1955 er, der Stammhalter, wie Großmutter ihn gern nannte. Vier Jahre später waren sie aus der Mietwohnung im Norden der Stadt ausgezogen. Vater hatte das geräumige Eckhaus mit großem Garten in der Görresstraße gekauft. Er war zum Prokuristen aufgestiegen und leitete die Handelsabteilung. In der Firma man hielt viel von ihm, was die Familie jedes Jahr zu Weihnachten an der Güte des Cognacs und der Zigarren ablesen konnte, die der Vorstand in die Görresstraße schicken ließ.

Jetzt, nur ein paar hundert Meter vor dem Eingang des Krankenhauses, sah Georg seinen Vater wieder im häuslichen Wohnzimmer. Entspannt lehnte er die linke Hand an das schwarze Klavier und sang »Oh Mädchen, mein Mädchen, wie lieb ich dich!« Er schaute dabei Mutter an, die geschäftig zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her lief und ihm liebevolle Blicke zuwarf. Anschließend würde Vater eine Zigarre rauchen, eine dieser dicken mit dem dunklen Blatt. Wenn er allerdings nervös war oder ihn Sorgen quälten, hatte er nur wenig und manchmal gar nicht gesungen. Dann rauchte er Senoussi-Zigaretten. In Georgs Kindheit hatten Gesang und Zigarren überwogen. Nur kurz vor seiner Einschulung, nachdem dieser hagere Mann im Haus erschienen war, hatte Vater monatelang fast nur Zigaretten geraucht. Gut zwei Jahre nach seiner Rückkehr aus Regensburg gab es dann erneut ziemlich häufig Senoussi-Zeiten. Daran war er schuld, er allein. Am Anfang hatten nur ein paar Fragen gestanden, politische Fragen, Fragen an die Geschichte, Fragen an Vater, die Georg mit 16 für entscheidend hielt. Im Sommer 1971 hatten sie sich dann richtig zerstritten. Weihnachten war es zum großen Knall gekommen. Vater hatte ihn vor allen Verwandten einen »arschblöden Pudel« genannt, wissend, dass er damit eine Wunde aufriss. Dabei hatte ihn nicht nur Vaters Verweis auf seinen damals ungeliebten Lockenkopf getroffen, viel stärker noch spürte er die Verachtung, die Vater ihm mit diesen beiden Worten gezeigt hatte. Danach war man sich aus dem Weg gegangen. War Georg daheim, zog er sich auf sein Zimmer zurück.

Georg öffnete die große gläserne Eingangstür des Krankenhauses. Station 8A, Zimmer 802. Es war kurz vor zehn. Neben dem Portal standen zwei Männer in blauen Trainingsanzügen und rauchten. Sie nahmen keine Notiz von ihm. An der Pforte nannte er seinen Namen und sagte, dass er erwartet würde. Die rundliche kleine Frau hinter der Scheibe drehte ihren Kopf Richtung Aufzug: »Das ist die Privatstation vom Professor. Nehmen Sie den Aufzug, junger Mann, 8A ist nämlich ganz oben.«

»Ich war letzte Woche schon mal hier, ich kenne mich aus«, sagte Georg.

Seine Mutter war schon da. Sie nahm ihn in den Arm. Mutter, mittelgroß und schlank, sah aus wie eine Mittvierzigerin, dabei hatten sie im Sommer schon ihren vierundfünfzigsten Geburtstag gefeiert. Beim Haar half sie seit Jahren etwas nach, sodass es blond blieb, aber kaum ein Fältchen trübte Wangen, Mund oder Kinn. Lediglich an den Rändern der Augen, die heute müde blickten, waren welche zu sehen. Mutter hatte die feine Perlenkette angelegt, sie wollte offenbar auch im Krankenhaus Eindruck machen. Die weiße Bluse war wie stets fein gebügelt. Sie trug einen schlichten dunklen Rock. Mutter hatte Georg oft gesagt, wie sehr gepflegtes Aussehen in schwierigen Situationen hilft. Jetzt hatte sie ihm von zu Hause Kaffee mitgebracht, starken Kaffee, schwarz, in der roten Thermoskanne, die früher ihre Ausflüge begleitet hatte. Auf dem weißlackierten Metallnachttisch neben dem Bett des Vaters schien sie Georg fehl am Platz.

Vater wirkte mitgenommen. Die Haut über den Wangen war schlecht rasiert, was Georg gar nicht an ihm kannte. »Wenn du keine Zeit gehabt hättest, hätten die für mich einen Bundeswehrsoldaten besorgt, der auch Blutgruppe A negativ hat«, sagte er zur Begrüßung.

Mutter war irritiert und beeilte sich hinzuzufügen, wie schön es doch sei, dass Georg sich gleich aufgemacht hätte, sodass Vater noch heute frisches Blut von ihm bekäme. Vater grummelte etwas Unverständliches. Ja, vielleicht wäre ein Bundeswehrsoldat besser gewesen, dachte Georg.

Er trank den heißen Kaffee in kleinen Schlucken. Die Augen seines Vaters waren unruhig. »Es wird alles wieder gut«, sagte Mutter, »du brauchst jetzt Kraft für die Bandscheiben-Behandlung und ein bisschen von Georgs Blut.« Das war also ihr offizieller Text: Kraft für die Bandscheiben-Behandlung.

Einige Minuten später saß Georg vor Professor Nordmann in dessen kleinem Sprechzimmer am anderen Ende des Flurs. Der Arzt schüttelte den Kopf. »Ihre Mutter hat Angst vor der Wahrheit, Herr Mertens, doch es ist schon richtig, wenn Sie Ihrem Vater jetzt Mut macht.« Georg schätzte Professor Nordmann zwischen fünfundvierzig und fünfzig. Er war ein mittelgroßer Mann mit Stirnglatze und einer feinen goldenen Brille, über deren oberen Rand er nun zu Georg aufsah. »Die von uns vorgesehene Zytostatika-Therapie, also was man gemeinhin Chemotherapie nennt, hätte bei den jetzigen Blutwerten Ihres Vaters wenig Erfolg. Sie wirkt sofort viel besser, wenn frisches Blut, Ihr Blut, die Versorgung optimal sicherstellt. Dazu brauchen wir Sie.«

»Und wie verantworten Sie, dass mein Vater die Wahrheit über seinen Zustand noch immer nicht kennt?« Georg hatte etwas mehr Schärfe in diese Frage gelegt, als er eigentlich wollte.

»Glauben Sie mir, dieses Versteckspiel passt mir auch nicht, Herr Mertens. Aber schließlich hat mich die Ehefrau des Patienten, seine engste Angehörige, Ihre Mutter, um diese Verschwiegenheit gebeten.« Nordmann machte eine kleine Pause, in der Georg stumm blieb. »Und ich muss Ihnen sagen, der Patient selbst, Ihr Vater, hat weder mich noch meinen Orthopädie-Kollegen bis heute auch nur ein einziges Mal nach der präzisen Diagnose gefragt. Wir können dieses Versteckspiel sofort aufgeben, und ich denke, wir sollten, wir müssen es tun!«

Dann stellte ihm Professor Nordmann ein paar Fragen zu seinem Gesundheitszustand, bat ihn, den rechten Arm frei zu machen, nahm ihm ein wenig Blut ab und maß den Blutdruck. Einige Minuten später führte eine junge, auffallend hübsche Schwester mit langem roten Haar Georg in ein Nebenzimmer, wo eine Liege für ihn bereitstand. »Ziehen Sie doch am besten die Schuhe aus, dann können Sie sich richtig hinlegen. Das ist viel entspannter«, sagte die Schwester. Sie hatte alles vorbereitet, legte eine Staubinde an, desinfizierte die Einstichstelle, nahm die Kanüle und stach zu. Georg sah, wie sein Blut dunkelrot und ein wenig träge in einen Plastikbeutel floss. Die rothaarige Schwester überprüfte noch einmal Puls und Blutdruck. Er hätte gern ein Gespräch mit ihr begonnen, wusste aber nicht worüber. Über Blut, diesen ganz besonderen Saft, wollte er nicht reden.

Während sich der Plastikbeutel langsam füllte, hantierte die Schwester im Hintergrund mit ein paar Glasröhrchen, verließ für einige Minuten den Raum, kam zurück, füllte Formulare aus und schaute immer wieder auf Georg, auf den Schlauch und auf den Beutel. Sie schien zufrieden, lächelte ihn an. Ein schönes Lächeln, dachte Georg, und wirklich wunderbare blaue Augen.

»Alles okay?«

Georg nickte. »Alles prima.«

Nach ungefähr zwanzig Minuten öffnete sie einen Schrank, in dem sich eine silberne Thermoskanne und Plätzchen verbargen, kam zu ihm, drehte an einem Rädchen am Plastikschlauch und entfernte die Kanüle. »500 ml, das war die Vorgabe vom Chef.« Sie lächelte ihn wieder an, war offenbar zufrieden. Georg versuchte beim Kaffee und den Plätzchen mit ihr ins Gespräch zu kommen. Er fand heraus, dass sie in einem der umliegenden Dörfer wohnte, jeden Tag mit der Bahn in die Stadt kam und nun ihren Führerschein machte. Dann brach die Unterhaltung ab. Die Schwester überprüfte noch einmal Georgs Blutdruck, lächelte ihn an und ließ ihn gehen.

Als er ins Zimmer seines Vaters kam, stand der Infusionsständer schon neben dem Bett. Charlotte bestand darauf, dass Georg im bequemen Besucherstuhl Platz nahm und reichte ihm Kaffee aus der roten Thermoskanne. Nach wenigen Minuten kam Professor Nordmann, hängte den mit Georgs Blut gefüllten Schlauch an den Ständer, legte den Zugang, machte die Kreuzprobe und die Bluttransfusion begann. »Sie werden sehen, Herr Mertens, mit dem Blut Ihres Sohnes werden Sie wieder jung.« Mit einem breiten Lächeln verließ Nordmann das Krankenzimmer. Georg starrte auf den Beutel am Haken über dem Bett. Langsam floss das dunkelrote Blut durch den dünnen Plastikschlauch in die Kanüle an Vaters Arm. Vater döste, nahm ihn wahr, wollte aber offensichtlich nicht mit ihm sprechen. Mutter spürte die Anspannung. »Ist das nicht großartig, Walter, dass dein Sohn das für dich …«

»Schon gut«, fuhr Vater ihr über den Mund. Dann schloss er die Augen und Georgs Mutter verstand, dass auch sie jetzt besser schweigen sollte. Ein wenig später kam die rothaarige Schwester, erkundigte sich nach Vaters Befinden und drehte an dem kleinen Rädchen unterhalb des Schlauchs. »Damit’s nicht gar so schnell läuft«, sagte sie. Dann wandte sie sich Georg zu: »Und wie geht’s Ihnen?«

Wieder dieser ungemein freundliche Blick aus den blauen Augen: »Gut, Schwester, sehr gut!«

Nachdem sie mit einem breiten Lächeln und einem aufmunternden, wieder an Vater gerichteten »Wird schon« das Zimmer verlassen hatte, begann Georg leise von der Vorbereitung auf die nun kommenden Prüfungen zu berichten, den ersten Teil des Staatsexamens, was Vater mit »so so« quittierte. Mutter erkundigte sich nach Marie. Dann erstarb das Gespräch. Georg stand auf. »Ich geh dann jetzt in die Stadt.« Er musste seiner Mutter versprechen, in der Stadt etwas Herzhaftes zu essen, dann schloss er leise die Tür.

Im Aufzug stand Professor Nordmann. »Kommen Sie nur«, rief er, als er sah, dass Georg zögerte. Er überragte den Arzt um rund zwanzig Zentimeter. »Hat mein Vater eine Chance?«, fragte er. »Natürlich hat er eine Chance«, antwortete der Arzt und schaute über den Brillenrand zu Georg hinauf. »Als Folge der Krebserkrankung ist es bei Ihrem Vater zu einer Anämie gekommen. Mit Ihrem Blut erhöhen wir jetzt den Hämoglobinwert und bringen seine Abwehr auf höchstes Niveau. Die moderne Chemotherapie und unsere Bestrahlungsmöglichkeiten können viel erreichen, Herr Mertens. Aber«, er senkte seine Stimme, »da sind die Metastasen in der Wirbelsäule und leider auch schon in der Leber. Sie müssen jetzt mit Ihrem Vater sprechen.«

Die Aufzugtür öffnete sich. Sie gingen schweigend den Korridor zur Pforte entlang. Professor Nordmann gab ihm die Hand. Er könne um siebzehn Uhr gern in sein Zimmer auf der Station kommen, dann sei er zurück und habe Zeit, auch für ein persönliches Gespräch. Georg verabschiedete sich.

Er schlug den Weg zur Innenstadt ein. Er hatte Langenheim vor gut fünf Jahren verlassen, gleich nach Beendigung des Zivildienstes. Er konnte das Studium zwar erst zum Wintersemester 1977 beginnen, war jedoch schon im Juli, drei Monate vorher, nach Köln gezogen. Es war eine Flucht gewesen. Dr. Ringbohm hatte sich völlig verrückt aufgeführt. »Sie müssen fort, Sie zerstören eine Ehe, fort, fort von hier. Sie sind 20 und ein unverantwortlicher Kerl, ein Miststück«, dann hatte er am Telefon nur noch vor Wut gestammelt. Ringbohm hatte wenig später seine Mutter zu Hause aufgesucht und sie eingeschüchtert. Als Elsie nicht zur Generalprobe kam, begann man im Chor zu tuscheln. Erst die Frauen aus dem Sopran, dann drehten sich auch die aus dem Alt nach ihm um. Es war unerträglich. Nur eine Woche nach Abschluss des Zivildienstes fuhr Bärbel ihn in ihrem Käfer nach Köln, wo er nah an der Universität ein großes, helles Zimmer zur Untermiete gefunden hatte. Bärbel war neugierig. Was denn dran sei an diesem Gerede?

Vater hatte ihn nicht zur Rede gestellt. Er hatte ihm nur mitgeteilt, er solle ein Konto eröffnen. »Ich werde dir monatlich 650 D-Mark überweisen, davon musst du dann aber auch alles bezahlen. Und eins lass dir gleich gesagt sein: Von Studienabbrechern halte ich nichts. Ich akzeptiere deine Entscheidung, Geschichte zu studieren, denn damit kannst du später wenigstens Studienrat werden. Dass du eine große Sänger-Karriere aus mir unerklärlichen Gründen einfach ausschlägst, musst du vor dir selbst rechtfertigen.« Leiser fügte er hinzu: »Du wirst es noch bereuen, aber du weißt ja immer alles besser.« Kein Handschlag, aber Georg hatte auch nichts erklären müssen.

Es gab ja auch nichts zu erklären. Fast nichts. Er hatte im Januar nach einer überlangen Probe für Haydns »Schöpfung« mit Elsie an einem Tisch gesessen. Sie hatten zwei Bier getrunken, er hatte ihr zugehört. Sie war erst seit Kurzem im Philharmonischen Chor, war vor einem halben Jahr mit ihrem Mann und den drei Kindern aus Stuttgart nach Langenheim gezogen, hatte erst wenige Bekannte, wollte viel wissen und auch gern erzählen. Georg und sie waren schnell beim Du, wie das unter Chorsängern üblich ist. Er mochte ihre zugewandte Art, das Fackeln in ihren blauen Augen, ihr helles, aber niemals aufdringliches Lachen. Auch nach den nächsten Proben gingen sie wie alle Chormitglieder noch auf ein Bier. Um ruhiger reden zu können, hatten Elsie und er sich allerdings bald für ein kleineres Lokal entschieden, abseits der Gaststätten, die die anderen bevorzugten. Anfang Juni, zwei Wochen vor der Aufführung, gab es einige sehr warme, schon fast heiße Tage. Elsie hatte die Kinder für ein paar Tage zu ihrer Mutter ins Rheinland gebracht. Dr. Ringbohm war auf einer Geschäftsreise. Sie genoss sichtlich die freie Zeit. Es war Georgs Idee mit dem mitternächtlichen Schwimmen im Waldsee. Elsie sagte zu seiner Verblüffung zu.

Sie war fünfunddreißig. Ihr halblanges schwarzes Haar betonte das klare Profil ihres fein geschnittenen Gesichts. Sie hatte am See schnell ihr Kleid über den Kopf gezogen, den BH geöffnet, den Slip abgestreift. Der Mond gab ausreichend Licht. Als sie vor ihm ins Wasser lief, folgte Georgs Blick ihrem festen, straffen Po, bis sie ins kalte Wasser des Waldsees eintauchte. Er beeilte sich, zu ihr aufzuschließen. Das Seewasser war viel kälter, als sie erwartet hatten. Als sie aus dem Wasser stiegen, war der romantische Zauber dahin. Georg bot sein Unterhemd an, mit dem sie sich schweigend abtrocknete. Dann standen sie fröstelnd voreinander, nackt in der grauen Nacht.

Sie schaute ihm direkt in die Augen: »Das mit dem Baden ist Unsinn gewesen, Georg, richtiger Unsinn. Ich unterhalte mich gern mit dir, ich mag deine Art, deine Zurückhaltung, dein Zuhören, aber dabei muss es auch bleiben.« Georg sah im Mondlicht Angst in ihren Augen. »Bitte nimm mich jetzt ganz fest in deine Arme, drück mich kräftig und halt mich fest, ganz fest, aber es gibt nur dieses eine Mal.«

Und es gab nur dieses eine Mal. Bei der nächsten Chorprobe hatte sie keine Zeit für ein Bier. Ihr Mann sei zurück, hatte sie ihm zugeraunt. »Irgendwer muss ihm irgendeinen Quatsch erzählt haben. Er wollte mich gar nicht gehen lassen, er dreht irgendwie durch.« Danach war sie nicht mehr im Chor erschienen.

Dr. Ringbohm hatte ihn einige Tage später bei der Zivildienststelle im Altersheim angerufen. »Es gibt nichts zwischen Ihrer Frau und mir«, hatte Georg auf die Anschuldigungen entgegnet und dann aufgelegt.

Jetzt hatte Georg die Lange Straße, die Hauptgeschäftsstraße von Langenheim, erreicht, die vor einigen Jahren zur autofreien Einkaufsstraße erklärt worden war und auf der nur die Stadtbusse die Fußgänger störten. Seit Beginn des Studiums war Georg nur noch an den Feiertagen nach Hause gefahren und hatte auch dann seine Gänge durch die Stadt auf das Notwendigste beschränkt. Das Wenige, das er als Student brauchte, kaufte er in Köln, und seine Mutter sorgte ohnehin jedes Jahr zu Weihnachten für ein neues Hemd und einen neuen Pullover.

Vom Marktplatz ging er an der Marienkirche vorbei hinauf in Richtung Stadttheater. Nach wenigen Minuten hatte er das Café Haase erreicht, ein Pennälercafé, dessen Inhaber, die Familie Haase, zwar oft ein volles Haus, aber wahrscheinlich eher mageren Umsatz hatten. Jetzt in den Herbstferien war wenig Betrieb. Georg fand einen ruhigen Tisch an der Seite. Die Kellnerin brachte ihm die Speisekarte, deren bescheidenes Speisenangebot sich seit der Gymnasialzeit kaum verändert hatte.

Sein Vater würde wahrscheinlich sterben. Doch es wollte ihm nicht gelingen, diesen Gedanken wirklich zu fassen, sich ihm ganz zu widmen. Er ging zu seinem Anorak, in dessen Taschen ein Päckchen Zigaretten steckte, und lief langsam zurück zu seinem Tisch. Er rauchte selten, aber jetzt tat es ihm gut, langsam an der Zigarette zu ziehen, den Rauch zu spüren und zu beobachten, wie er sich im Café verflüchtigte. Ein junger Mann kam mit dem Billardqueue aus dem Seitenzimmer, ging zur Musikbox und wenig später klang Procol Harums »A Whiter Shade of Pale« aus dem Lautsprecher. Doch Georg hörte plötzlich eine ganz andere Musik, ein Stück, von dem er als Kind einmal gedacht hatte, er würde es beherrschen.

Straßburg, St Thomas, Juni 1968

Miserere mei

Der Palestrina war sehr gut gelaufen. Die vollbesetzte Kirche hatte eine sehr feine Akustik für Chormusik, gerade auch in kleiner Besetzung. Auch der Gabrieli hatte schön geklungen, den Monteverdi hingegen hatten sie vor zwei Monaten in Paris besser gebracht. Die Anspannung stieg. Die Generalprobe unter dem Prof war am Vormittag völlig problemlos abgelaufen, fast zu harmonisch, fand Georg. Da war er wie nahezu alle Sänger abergläubisch. In einer Generalprobe musste es mindestens einmal krachen, erst dann konnte die Aufführung tatsächlich gut werden. Aber der Prof war zufrieden gewesen, nickte viel, gab hier und da ein deutlicheres Ritardando vor, machte aus so manchem Piano ein Pianissimo, aber das war es auch schon.

Der Gesualdo klang aus. In der kleinen Pause, die nun folgte, gingen Georg und Wommi, der den zweiten Cantus sang, ein paar Schritte nach vorn, es formten sich leise die Fünfer- und die Vierer-Gruppe, die nun vor den restlichen Chormitgliedern stehen und singen würden. Wie immer in diesem Moment schaute das Publikum gebannt auf die Neupositionierung im Altarraum.

Der Prof hob den Dirigierstab. Vor vier Jahren, kurz vor seinem neunten Geburtstag hatte Georg bei ihm in Regensburg vorgesungen. Es war Vaters Idee gewesen. Er hatte ein halbes Jahr lang mit ihm geübt, Volkslieder, Kirchenlieder, Tonleitern, Intervalle, freies Ton-Ansingen. »Sing mir ein G, Georg, und jetzt darauf ein D, höher Georg, höher, und jetzt eine Terz abwärts.« Als der Prof ihn aufgenommen hatte, hatte Vater gestrahlt und Mutter geweint. »Nach Regensburg, so weit weg!«

Der Prof gab den Einsatz. Die ersten Takte verströmten die ruhige, nachdenkliche Stimmung des Stückes. Sie ließen noch nicht vermuten, was da kommen würde. Wommi, der jetzt links neben ihm stand, und er waren ein eingespieltes Team. Wommi wusste genau, wann er als zweiter Cantus etwas stärker werden oder wo er ganz zurücktreten musste. Sie trauten sich längst zu, dieses Stück auch ohne den Prof aufführen zu können, so präzise war alles einstudiert. Takt 20: Georg sang ein klares glockenhelles C, der Prof nickte. Auch nach den vielen Silben »Incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti« kam der Sprung in Takt 44 völlig glatt. Er hatte den Mund geöffnet, weit geöffnet und spürte, wie alle Konzertbesucher in der Kirche auf ihn starrten. Er kannte das. Dreimal musste er den Wahnsinnssprung auf das dreigestrichene C noch wiederholen, das erste Mal nur 20 Takte weiter, als der Viererchor zunächst allein sang und bei seinem langen G alle in der Kirche ahnten, dass der Sprung, dieser gewaltige Sprung wieder anstand. Georg schloss die Augen.

»Du schlüpfst hier in die Rolle all der Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, und bittest den Herrn um Vergebung, miserere mei«, hatte ihm der Prof in einer der ersten Proben erklärt. »Solch ein Bittsteller muss einfach wunderschön singen!«

Jetzt kam der letzte Schlag auf dem G, und da war das C, glockenrein, ein Ton direkt aus dem Himmel, wie der Prof in den Proben gern sagte, ein Ton direkt aus der Hölle, wie Wommi immer wieder flüsternd verbesserte. »Et exsultabit lingua mea justitiam«, die vierte und vorletzte Stelle stand an, der Prof nahm Blickkontakt auf, war etwas nicht in Ordnung, nein, alles war prima, öffnen, ganz öffnen, der Ton sitzt oben im Himmel und du bist der Engel, der Todesengel, der für alle bittet, öffnen, den Mund öffnen – aber was war das? Es wurde kein C, es wurde gar kein Ton, es wurde eine Art Schrei, da war plötzlich ein Schrei im Kopf, kein Ton aus dem Himmel, sondern ein krächzender Schrei. Georg fing sich erst beim G, der Prof machte große Augen, starrte ihn an, dirigierte mechanisch weiter, dann kam die Koloratur ganz automatisch und danach das auf zwei Takte gedehnte G. Wommi hatte die ganze Zeit sein zweigestrichenes C gehalten und sang jetzt den Abschluss des Verses zum B hin, während Georg brav sein G hielt. Was würde aus dem fünften und letzten Sprung werden? Das Publikum hatte nach dem verunglückten Ton, dem Schrei, Oh und Ah und Stöhnen hören lassen, war aber jetzt wieder ganz still, vollkommen still. Alle Augen waren auf ihn gerichtet, den ersten Sopran.

Die Fünfergruppe sang den siebzehnten Vers, »Domine, labia mea aperies«, ein paar Sekunden für Georg, um nachzudenken. Wommi war ganz nah an ihn herangerückt, sein rechter Arm berührte Georg, als wolle er ihn beruhigen. Was sollte er jetzt tun? Ansetzen und durch, das war die Regel, wenn etwas schiefgelaufen, aber nicht abgewunken worden war: kurz sammeln, atmen, den nächsten sicheren Ton sehen, andenken, ansingen, alles in wenigen Sekunden, in Teilen von Sekunden. Jetzt hatte er sogar reichlich Zeit, während die Fünfergruppe ihren Part zum Abschluss brachte. Er hatte nicht falsch gesungen, keinen Ton zu hoch, zu niedrig oder zu kurz angesetzt, er hatte – geschrien, statt zu singen, hatte ungeformt irgendeinen Laut von sich gegeben, unkontrolliert, dabei war Singen doch immer Kontrolle, Kontrolle über sich, vom Atmen bis zur Mimik, Kontrolle.

Georg setzte wieder ein: »Benigne, fac, Domine«. Der Prof sah ihn eindringlich an. Jetzt stand der letzte Sprung an, bei »Jerusalem« musste er zum letzten Mal aufs dreigestrichene C, »Je« und öffnen, der nächste Ton kommt von ganz oben, vom Himmel, aber Georg biegt ab, statt der Quart nach oben singt er die Quint nach unten, singt Wommis schlichtes zweigestrichenes C und springt erst beim F wieder in seine Stimme. Er wagt nicht, den Prof anzusehen, schaut auf den Boden. Erst als bei Takt 126 der Schlussvers erklingt, schaut er kurz zum Domkapellmeister auf, dessen Anblick hinter den ersten Tränen verschwimmt.

Das Publikum klatscht wie verrückt. Er weiß, das Klatschen soll ihn trösten, aber es kann ihn nicht trösten. Er verneigt sich gemeinsam mit Wommi, dreimal, viermal. Dann schießen noch mehr Tränen hoch. Der Prof kommt zu ihm. Wommi tritt zur Seite, nun verneigen sich der Prof und er gemeinsam vor dem Publikum, die Tränen rinnen, er schüttelt sich, er kann nicht anders, der Prof fährt ihm mit der Hand durch den Lockenkopf, noch einmal schwillt das Klatschen an.

»Bravo, bravo«, rufen jetzt einige, was ganz ungewöhnlich für ein Kirchenpublikum ist. Der Prof und er gehen zur Seite Richtung Sakristei. »Was war denn, mein Junge?«, flüstert der Prof und gibt ihm sein weißes Taschentuch. Noch mehr Leute rufen laut bravo, bravo und erheben sich von den Kirchenbänken. Georg schnäuzt sich, sie machen kehrt, gehen noch einmal zurück vor den Altar und verbeugen sich erneut.

Dienstag, 28. September 1982

Der Kollaps

Das Café war nur schwach besetzt. Aus einem Nebenraum klangen Geräusche vom Billardtisch. Zwei Jungen waren konzentriert bei der Sache. Georg hörte beständig das Klickklick der Kugeln, ab und zu ein lang gestrecktes mit Schimpfwörtern versetztes Stöhnen oder ein kurzes triumphierendes »Wunderbar«. An einem Tisch am Fenster saßen vier Mädchen, sechzehn- oder siebzehnjährig, vor ihren Colagläsern im Gespräch vertieft. Georg drückte die Zigarette im Aschenbecher aus, bestellte ein Bier und Hühnersuppe.

Hier hatte er sich zu Oberstufenzeiten nachmittags oft mit Roland getroffen. Hier wurde auch die Idee mit Lisa geboren. Georg lächelte. Lisa, was für eine verrückte Idee damals! Aber sie waren ja erst 17 und schmerzlich unerfahren. Roland war nach Georgs Rückkehr aus Regensburg sein bester Freund geworden. Mit ihm war er gemeinsam in den philharmonischen Chor eingetreten, gleich nachdem sich die Stimme nach dem Stimmbruch wieder gefestigt hatte.

Auch jetzt im Café Haase dachte Georg immer wieder an Vater, wie er bleich in diesem Krankenhausbett lag, nicht einmal wissend, welche Krankheit ihn da tatsächlich befallen hatte. Oder tat Vater nur so? Wusste er vielleicht sehr genau, wie schwer seine Krankheit war, und spielte vor Mutter das gleiche Spiel wie sie vor ihm? Er würde mit Vater reden. Ja, er würde ihn aufklären. Er war schließlich sein Sohn. Aber wie redet man mit seinem Vater über den Tod?

Die Kellnerin brachte das Bier und die Hühnersuppe. Georg entdeckte zu seiner Freude, dass in der Suppe schöne große Fleischstücke lagen und sog genüsslich den Dampf ein, der sich aus dem heißen Teller erhob. »Lassen Sie’s sich gut schmecken, junger Mann.«

»Danke!«

Er würde heute Abend mit Marie telefonieren. Sie hatte womöglich ein paar gute Ideen, wie er das Gespräch mit Vater beginnen konnte. Vielleicht sollte er mit der Erinnerung an ihr gemeinsames Singen starten, damals bei der Vorbereitung auf Regensburg. Aber Vaters unerfüllte Hoffnungen in seinen Sohn an den Anfang eines Gesprächs zu setzen, war wahrscheinlich nicht besonders klug.

Georg spürte, wie ihm die heiße Suppe guttat und wie sie das Nachdenken über das zu führende Gespräch ein wenig erleichterte. Allzu ermutigend war Vaters Grummeln heute Mittag ja nicht gerade gewesen. Möglicherweise war es ihm nur peinlich, dass er, sein Sohn, ihm Blut spendete statt eines anonymen Spenders, der Geld dafür bekommen würde und dem er zu nichts verpflichtet wäre. Vielleicht würde Vater das Gespräch an sich ziehen und ihn fragen, was eigentlich damals vor über zehn Jahren so schiefgelaufen war, dass sie so weit auseinander geraten waren. Was würde er darauf antworten? Würde er Vater noch einmal die alten, die ganz alten Fragen stellen?

Die Kellnerin kam zurück. Georg lobte die Suppe und bestellte ein Kännchen Kaffee. Klickklick, oh, neeeiiin, klickklickklick, tönte es aus dem Seitenzimmer und von den Mädchen am Nachbartisch schwappte laute Empörung zu ihm herüber. Irgendein Robbie musste es faustdick hinter den Ohren haben. Ob Marie mit siebzehn in Göttingen ebenso mit ihren Freundinnen über Jungen hergezogen war?