22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

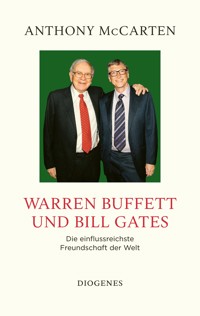

Kaum eine andere Freundschaft hat so weitreichende Auswirkungen wie die zwischen Bill Gates und Warren Buffett. Zwei der reichsten Männer der Welt spielen zusammen Bridge, tauschen nicht nur Witze, sondern auch Geschäftliches aus und hören einander genau zu. Aus ihrer Freundschaft ist die Bill and Melinda Gates Foundation entstanden und das Versprechen, die größten Probleme der Menschheit zu bekämpfen. Doch wo ist Hilfe am wichtigsten? Von der Verantwortung der Superreichen und zwei sehr unterschiedlichen Männern mit demselben Ziel.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 470

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Anthony McCarten

Warren Buffett und Bill Gates

Die einflussreichste Freundschaft der Welt

Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer

Diogenes

Menschlicher Altruismus, der nicht egoistisch ist, ist steril.

Marcel Proust

Vorwort

Freunde beeinflussen sich gegenseitig. Enge Freunde haben mich dazu ermuntert, das Surfen auszuprobieren (mit katastrophalen Folgen), Gitarre zu lernen (schon erfolgreicher), mit Tennis anzufangen (bin ihnen auf ewig dankbar), Dope zu rauchen (ein kurzes Vergnügen), bestimmte Beziehungen zu beenden und andere zu beginnen (mal mehr, mal weniger erfolgreich), mich zu einem besseren Menschen zu machen (work in progress) und sogar Schriftsteller zu werden (Gnade, liebe Jury).

In diesem Buch geht es um eine Freundschaft, in der sich nicht nur zwei Menschen gegenseitig geprägt haben, sondern die auch als eine der wirkmächtigsten der jüngsten Vergangenheit gelten kann. Ich habe Mühe, eine zweite zu finden, die vergleichbare globale Auswirkungen in den Bereichen Wirtschaft, Technologie und Philanthropie zur Folge hatte.

Warren Edward Buffett und William Henry Gates III lernten sich 1991 kennen; sie spielten Karten und Golf, sie scherzten und alberten, tauschten Geschäftsgeheimnisse aus und aßen Junk-Food. Menschen ändern sich selten, und wenn sie es tun, dann oft nur für eine Person, die sie lieben oder der sie freundschaftlich verbunden sind. Doch eine solche Veränderung ist unbeständig – sie erfordert den anhaltenden inflationären Druck der Existenz des anderen. Die tiefe Freundschaft, die im Laufe der Jahre zwischen Warren und Bill entstand, brachte für beide innere und äußere Veränderungen mit sich, zunächst nur subtil und spielerisch, mit der Zeit jedoch in tiefgreifenderer, ja existenzieller Form. Beide Männer investierten ihr wertvollstes Gut in ihre Beziehung: ihre Zeit (die beide akribisch einteilen). Schon bald sollten ihre Lebensgefährtinnen einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung dieser Männerfreundschaft nehmen, was zur Gründung des größten philanthropischen Unternehmens aller Zeiten führte: der Bill & Melinda Gates Foundation, die nach dem letzten Geschäftsbericht über ein Vermögen von fast 70 Milliarden Dollar verfügt. Bis 2021 hatte die Stiftung genau drei Treuhänder: Bill Gates, Melinda Gates und Warren Buffett.

Wie war es zu dieser außergewöhnlichen Freundschaft gekommen? Sie ließ sich zunächst wenig verheißungsvoll an; im Ferienhaus von Bills Eltern in der Nähe von Seattle fand eine Gartenparty statt, zu der Bill ursprünglich keinesfalls erscheinen wollte, nachdem er gehört hatte, dass Warren eingeladen war. Wie genau haben sich die beiden Männer gegenseitig beeinflusst? Welche Charakterzüge führten zu Veränderungen bei dem jeweils anderen? Und welche Auswirkungen hat ihre milliardenschwere Partnerschaft auf den Rest der Menschheit, insbesondere für die Benachteiligten in dieser ungleichen Welt, die zunehmend von der Großzügigkeit und dem Wohlwollen der sehr, sehr, sehr Reichen abhängig sind?

Mein Interesse an Bill Gates erwachte während meiner Studienzeit. Damals fragte ich mich mit meiner Mitte-Links-Überzeugung und jugendlichen Empörung, wie jemand, der so reich ist, sich nicht voll und ganz der Rettung des Planeten, der Linderung menschlichen Leids und der allgemeinen Verbesserung der Lage der Menschheit widmen kann. Hatte dieser Mann denn gar kein Gewissen?, fragte ich mich. Wie sich herausstellte, hatte er eines; es musste nur aus seinem Dornröschenschlaf geweckt werden. Eine schöne Prinzessin erschien, küsste den Frosch, der Bann war gebrochen, und Milliardär Bill verwandelte sich vor unseren Augen zum edlen Ritter der globalen Philanthropie. Im Jahr 2000 trat Bill als CEO von Microsoft zurück. Anstatt weiterhin unsere digitale Zukunft zu monopolisieren, widmete er sich fortan der Aufgabe, die Aussätzigen zu heilen, die Lahmen wieder gehend und die Blinden wieder sehend zu machen.

Ein anständiger Mann.

War also die Begegnung mit seiner langjährigen Ehefrau Melinda tatsächlich der entscheidende Faktor, der Bill vom Saulus zum Paulus machte? Oder war der Same schon früher gesät worden?

Bill ist nach wie vor eine umstrittene Persönlichkeit. Er hat seine Fans, aber auch seine erbitterten, vehementen Kritiker. Während ich diese Zeilen schreibe, kursieren im Internet nach wie vor irgendwelche verrückten Verschwörungstheorien, die ihn als klandestinen Verbreiter tödlicher Viren über die Erde zeichnen, der anschließend durch den Verkauf von Impfstoffen Geld scheffelt, oder ihm vorwerfen, insgeheim eine – nun ja – Echse zu sein. Feindbilder wie diese sind weit verbreitet, und Bill wurde trotz seiner guten Taten immer wieder zum Protagonisten diverser Verschwörungsmythen und konkurrierte damit mit George Soros. Was ist das für ein Gefühl? So gezielt diffamiert zu werden? Verletzt es ihn? Welche innere Firewall ermöglicht es ihm, die Trolle zu ignorieren?

Mein Interesse an Bill wuchs, als ich erfuhr, dass er gerne Bridge spielt, ein kompliziertes Kartenspiel, bei dem »gereizt« und »geboten« wird und man sich beim »Kontrakt« in Gefahr begibt. Und Bridge führt uns zu unserer zweiten Hauptfigur.

Warren Buffett, wegen seiner Investmenttipps »das Orakel von Omaha« genannt, ist ein ausgezeichneter Bridge-Spieler. Bill gehört zu seinen Lieblingspartnern. Und warum? Sie kommunizieren wortlos und interpretieren intuitiv die Signale des anderen – der Schlüssel zu einem guten Bridge-Paar. Das ist schwer zu übertreffen. Außerdem hat es Warren in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg (bei Kriegsende war er fünfzehn) geschafft, ein globales Imperium aufzubauen, das zu dem Zeitpunkt, als ich dies hier schreibe, annähernd 120 Milliarden Dollar wert ist und ihn zum fünftreichsten Mann der Welt macht. Zugleich ist es ihm gelungen, nicht nur geachtet, sondern sogar äußerst geschätzt, ja von manchen sogar verehrt zu werden. Wie kann eine so beneidenswert reiche Person außerdem so beneidenswert beliebt sein? Und warum wird Warren nicht beschuldigt, zum Beispiel Covid-19 auf die Menschheit losgelassen zu haben? Warum wird er nicht von Online-Trollen angegriffen, die behaupten, er sei insgeheim ein Komodowaran? Warum ist in seinem Fall der Neid nicht in Hass umgeschlagen?

Einer der Gründe mag darin liegen, dass Warren seinen Kritikern voraus ist. Denjenigen, die fordern, dass die Superreichen wesentlich mehr Steuern zahlen sollten, stimmt er zu und engagiert sich sogar dafür, indem er in der New York Times Kommentare mit Überschriften wie »Hört auf, die Superreichen zu verhätscheln« veröffentlicht und seine Regierung auffordert, ihn und seinesgleichen dort anzupacken, wo es am meisten wehtut. Anstatt die Rolle von Ludwig XVI. zu übernehmen, wirft er sich den Umhang von Robespierre über. Warren versichert uns, dass er es sich leisten kann, erheblich mehr Steuern zu zahlen. Er will mehr zahlen. Er will die ungerechten Steuererleichterungen für diejenigen abschaffen, die am wenigsten zusätzliche Hilfe brauchen. Hey, Leute, das ist nur gerecht!

Ein beliebter Mann.

Bill ist übrigens auch gerne bereit, einen höheren Einkommenssteuersatz zu zahlen – sogar über fünfzig Prozent –, und vertritt die Meinung, er hätte auch mehr Kapitalertragssteuer zahlen sollen, obwohl er 2018 damit hausieren ging, er habe mit über 10 Milliarden Dollar den höchsten Betrag überhaupt entrichtet. »Wenn die Leute einen bestimmten Steuersatz fordern, dann setzt ihn rauf«, predigt er seit mindestens einem Jahrzehnt öffentlich. Dennoch bleiben Fragen im Raum, etwa ob unversteuertes Geld für wohltätige Zwecke verwendet werden darf und ob Spenden steuerlich absetzbar sein dürfen, vor allem, wenn es sich um riesige Summen handelt, und ob die Steuerschlupflöcher, die von den Tech-Giganten genutzt werden, es Bill und Warren und ihresgleichen überhaupt erst ermöglicht haben, dermaßen reich zu werden. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Bills ehrenhafte Spenden an seine und Melindas Stiftung in Form von unversteuerten Microsoft-Aktien erfolgen. Könnte ihr Geld also auch – wie einige Kritiker argumentieren – als unser Geld angesehen werden, das einer genaueren öffentlichen Prüfung, Kontrolle und Regulierung unterzogen werden sollte?

Grund Nummer 2: Warrens Wohnsitz. Es ist kein Schloss. Seit 1958 besitzt er bekanntermaßen das gleiche bescheidene Haus, vor dem nichts als ein schmales Rasenstück und ein paar Büsche liegen. Seht, scheint er zu sagen, ich habe nichts zu verbergen: mein Leben, meine Gewohnheiten und meine Geschäftspraktiken, alles offen einsehbar. Fährt man an Buffetts Haus vorbei, wie es jeder ungehindert tun kann, stellt man sich unwillkürlich vor, wie der Zeitungsjunge ohne großen Kraftaufwand das Wall Street Journal vom Fahrrad aus auf die Vorderveranda wirft. Warren hat nicht viel zu befürchten. Mit seinen vierundneunzig Jahren fürchte er nicht mal den letzten Bilanzprüfer, sagt er. Den Tod betrachtet er als Geschäft, bei dem es nichts mehr zu feilschen, zu verhandeln oder nachzubessern gibt. Wenn der große Kartengeber das Spiel – das Warren noch mehr liebt als Bill – beendet und einen Strich unter die Ergebnisse zieht, weiß Warren, dass er das Blatt auf dem Tisch ansehen und sagen wird: »Zu gut.« Seine Glückssträhne, sein großer Lauf, einer der größten aller Zeiten, wird zu Ende sein. Er wird in die Erde zurückkehren oder in die Luft verstreut werden, ohne einen Cent in der Tasche, so wie alle toten Superreichen, und man wird sich nur an das erinnern, was er der Öffentlichkeit Gutes oder Schlechtes getan hat. Wie Warren selbst gesagt hat: Nicht das Geld wird uns überleben, sondern die Liebe; wie viel wir gegeben und wie viel wir empfangen haben.

Platon unterscheidet drei Arten von Menschen: diejenigen, die die Weisheit lieben, die den Sieg und die den Gewinn lieben. Gerne würden wir Platon fragen: Kann ein gewinnliebender Mensch nicht in gleichem Maße weise und mutig sein? Oder ein ehrgeiziger in gleichem Maße profitsüchtig und weise? Kann ein einziger Mensch nicht alle drei Eigenschaften in sich vereinen? In diesem Buch geht es um die Frage, ob jedes einzelne Attribut die Aneignung der anderen beiden ausschließt oder ob es möglich ist, Platons These zu widerlegen und zu beweisen, dass alle drei gleichzeitig vorhanden sein können.

Ich werde auch einen Überblick über den aktuellen Stand der Philanthropie in der heutigen Zeit geben und einige Beobachtungen dazu anstellen, insbesondere zum »kreativen Kapitalismus« – einem von Bill Gates geprägten Begriff –, der sich die Prinzipien des Marktes für das Gemeinwohl zunutze macht und durch die Macht der Privatwirtschaft die Voraussetzungen für Wohltätigkeit schafft. Wem nützt der kreative Kapitalismus also am meisten? Wem schadet er? Menschliches Leid wird leicht übersehen, weil es so allgegenwärtig ist, vergleichbar mit dem unerträglichen Lärm einer lodernden Gasfackel rund um die Uhr, ein unerträglicher Lärm, so konstant, dass er nach einer Weile ausgeblendet wird.

Warum sich auf dieses heikle Terrain wagen?

Philanthropie ist ein Thema, an dem sich die Geister scheiden. Viele Kritikerinnen und Kritiker betrachten sie lediglich als eine Form des Ablasshandels: Den Superbetrügerinnen und -betrügern wird die Chance eingeräumt, sich freiwillig zu stellen und (einen Teil) ihrer unrechtmäßig erworbenen Gewinne zurückzugeben, ohne dass Anklage erhoben wird. Andere vertreten die Meinung, dass Kritik an jeder Form von Großzügigkeit gemein und inhuman sei – eine Art »friendly fire«, mit dem alles Wohltätige bombardiert wird, obwohl die Mittel dringend benötigt werden.

Vielleicht kann eine Studie über das Leben der beiden größten Philanthropen aller Zeiten Licht auf das wahre Wesen der Wohltätigkeit in unserer Zeit werfen.

Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund, warum diese beiden Männer es wert sind, dass wir uns mit ihnen beschäftigen.

Seit einigen Jahren habe ich das Gefühl – trotz der Demonstrationen gegen soziale Ungerechtigkeit und der Rettung des Wortes »sozialistisch« aus dem Mülleimer der Geschichte –, dass wir die sehr Reichen tatsächlich ignoriert haben, und zwar zu unserem Nachteil. Wir haben ihnen nicht die gebührende Aufmerksamkeit gezollt und nicht die richtigen Fragen gestellt. Wir waren auf unsere persönlichen Probleme, unsere Streitigkeiten, täglichen Bedürfnisse, Wünsche, Hoffnungen, Rechte, Urlaubspläne, Hypotheken, Beziehungen, Jobs, Schulden, Krankheiten, Social-Media-Accounts, Breitbandgeschwindigkeiten, platten Reifen und so weiter fixiert, während die Superreichen still und leise unvorstellbar reich wurden, wie Ludwig XIV., die Romanows in ihrer kleptomanischsten Phase, die fleißigen Carnegies, die hortenden Vanderbilts und die Rockefellers des Goldenen Zeitalters, die dynastischen Windsors oder diverse europäische Adlige, ein König Salomon, ein Knut der Große oder Kleopatra in ihrer Badewanne voller Eselsmilch. Während der Jahrzehnte unserer Unaufmerksamkeit hat sich ihr Geld schwindelerregend vermehrt. Von wie viel Geld reden wir genau? 2017 berichtete Oxfam, dass acht Personen so viel Vermögen besitzen wie die ärmste Hälfte der Menschheit. Ich wiederhole: nicht achthunderttausend, nicht achttausend, nicht achthundert oder achtzig – nein, acht. Diese acht Männer – ja, es sind ausschließlich Männer – besaßen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.

Wie ein vergessener Dichter einmal sagte: Was soll der Scheiß?

Die Reichen sind anders als wir. Und sie leben in einer anderen Welt. In dieser Welt sind noch nicht mal sie akklimatisiert. Sie werden mit Herausforderungen konfrontiert, die ihnen fremd sind, einem so außergewöhnlichen Klima und einer so fremdartigen Landschaft, dass es kaum Reiseinformationen gibt. Woher sollen sie wissen, wie sie einen Fuß vor den anderen setzen und Fehltritte vermeiden, die durch ihre einzigartige Situation gigantische Ausmaße annehmen? Denn es gab und gibt keine Anweisung dafür, wie du und sieben Kumpels – gerade genug für ein Basketballspiel – die Hälfte von allem vernünftig verwalten sollen.

Vor gut zweitausend Jahren sagte Aristoteles, Geld zu verschenken sei leicht und liege in jedermanns Macht. Aber zu entscheiden, an wen man es verschenke, wie viel, wann, zu welchem Zweck und wie, liege weder in jedermanns Macht noch sei es einfach. Seitdem der Homo sapiens »Geld« besitzt, fragen wir uns, was die Reichen mit ihrem Geld anfangen sollten. Dieses Problem lässt sich nur schwer von der Frage trennen, ob es überhaupt reiche Menschen geben sollte, doch damit gelangt man meist in eine rhetorische Sackgasse. Hängt man nicht gerade Andrew Carnegies 1889 aufgestellter Theorie an, die später als Trickle-down-Theorie bezeichnet wurde und besagt, dass die Gesellschaft gedeiht, wenn die Kapitalisten sich selbst überlassen bleiben – sowohl bei der Anhäufung ihres Reichtums als auch bei der Art und Weise, wie sie ihn verschenken –, wird die Kritik an der Ungleichheit jegliche Diskussion über die Art und die Auswirkungen des Gebens der bereits Reichen dominieren.

Im Jahr 1916 wurde John D. Rockefeller zum ersten Milliardär der Welt. Man stelle sich tausend Millionäre in einer Person vor: Das war der alte Rockefeller, und zwar zu einer Zeit, als man für tausend Dollar ein ganzes Haus kaufen konnte. Seitdem ist die Zahl der Mitglieder im Club der Giga-Reichen unaufhaltsam gestiegen. Die siebenunddreißigste jährliche Forbes-Liste der Milliardäre aus dem Jahr 2023 führt 2640 von ihnen auf. Bill Gates war 1999 der erste Mensch, der mehr als 100 Milliarden Dollar besaß. Nur mal so zum Spaß: In Vierteldollarmünzen würde dieser Schatz acht Kirchen von der Größe der Londoner St. Pauls-Kathedrale füllen. Angenommen, eine durchschnittliche Person in den USA verdiente 202333 Dollar pro Stunde, also knapp 1300 pro Woche und damit etwas über 68000 Dollar brutto pro Jahr, dann wäre diese Durchschnittsperson nur ein einziges Sandkorn, während Bill Gates, mathematisch gesehen, den Mond verkörperte.

In diesem Buch geht es um zwei solcher Giganten. Es geht darum, wie sich ihre Prioritäten im Laufe der Jahre entwickelt haben und wie sich ihre Freundschaft vertieft hat. Es geht um ihre Geschichten, soweit sie öffentlich bekannt sind, und um die Zeit, die sie miteinander verbracht haben. Und es geht auch um das, was sie lieben, sowie um die Menschen, die sie lieben und von denen sie geliebt werden.

Sieht man sich diese beiden Männer genauer an, ergeben sich einige knifflige Fragen, die in diesem Buch behandelt werden sollen. Wie ist die Menschheit an diesen Punkt der sozialen Ungleichheit gekommen? Ist dieser Zustand in irgendeiner Hinsicht gerecht? Ist er nachhaltig? Was soll aus einer Welt werden, in der ehrliches Unternehmertum dazu führen kann, dass der öffentliche Reichtum sich an so wenigen Stellen sammelt? Sind wir in einer so gewichteten Welt sicher, sicherer, als wir es je waren, wie teilweise von Wissenschaft und Politik behauptet wird, oder steuern wir auf die große Abrechnung zu? Ist die Prägung von Milliardären ein Warnsignal für eine dringend fällige Aktualisierung des Betriebssystems der Welt, oder müssen wir das alte über Bord werfen und von Grund auf etwas Neues aufbauen? Können wir uns darauf verlassen, dass diese Leute gut zu uns sind, jetzt, wo die Menschheit buchstäblich in ihrer Schuld steht und – in einem besorgniserregenden Ausmaß – auf ihre Gnade angewiesen ist? Bewahrheitet sich die Behauptung des Stahlmagnaten Andrew Carnegie, der 1889 sagte, dass diejenigen, die reich sterben, in Ungnade sterben? Werden die letzten Schecks, die diese Tycoone ausstellen, tatsächlich platzen, wie Carnegie es lehrt?

TEIL I

1Warren, das ist Bill; Bill, das ist Warren

Bill Gates ärgerte sich. Von seinem Hubschrauber aus bot sich ihm eine Postkartenidylle – die Sommersonne schien auf das smaragdgrüne Wasser des Puget Sound –, aber er konnte sie nicht genießen, denn er unternahm diesen Ausflug nur höchst widerwillig. Es war Freitag, der 5. Juli 1991, und überall in Amerika freute man sich über den Brückentag nach dem Nationalfeiertag und gönnte sich ein entspanntes langes Wochenende. Er hingegen, Bill Gates, CEO von Microsoft, hatte keinen Urlaub im Kalender eingetragen, den seine Assistentin minutengenau für ihn führte. Er, Bill Gates, hatte zu tun. Laut Forbes war er zu diesem Zeitpunkt der zweitreichste Mann Amerikas, und anstatt sich abzurackern, um Nummer eins zu werden, flog er – Bill Gates! – zum Ferienhaus seiner Eltern am Hood Canal, weil seine Mutter ihn dazu genötigt hatte. Komm her, und lern Warren Buffett kennen, hatte sie gesagt – ein elterlicher Befehl, keine Einladung. Bill wusste nicht, wozu das gut sein sollte. Warren Buffett war Schnee von gestern. Auf der Forbes-Liste stand er an achter Stelle – nicht schlecht, zugegeben, aber auf jeden Fall zweitklassig. Der Mann war ein Stockpicker – er kaufte Aktien in der Erwartung, dass sie sich besser entwickelten als der Gesamtmarkt. Er gestaltete nicht die Zukunft wie Bill und seine Freunde (und Feinde) aus der Techbranche. Warren Buffett kaufe und verkaufe lediglich »Zettel«, hatte Bill seiner Mutter gegenüber bemerkt. Einen echten Mehrwert habe das ja wohl nicht. Doch Mary Gates bestand darauf, dass er kommen müsse.

Bill teilte seinem Hubschrauberpiloten mit, dass er in zwei Stunden wieder in Seattle sein wolle.

Auch Warren Buffett hatte nicht vor, lange zu bleiben. »Was zum Teufel sollen wir den ganzen Tag mit diesen Leuten anfangen?«, fragte er seine Reisebegleitung auf der Fahrt zum Gates-Anwesen. »Wann können wir wieder gehen, ohne unhöflich zu sein?«

Doch wie es so schön heißt: Cherchez la femme. 1991 war seine Mutter Mary Gates die treibende Kraft hinter Bill, und Warren Buffett hatte gleich mehrere Damen um sich geschart: seine Frau Susan, seine Lebensgefährtin Astrid und – für diesen Tag besonders bedeutend – Katharine Graham, von Vertrauten Kay genannt, die glamouröse Ex-Verlegerin der Washington Post, eine von Warrens engsten Vertrauten und diejenige, die ihn anlässlich des 4. Juli aus Omaha herausgelockt hatte. Warren und Kay wohnten bei der Meinungsredakteurin der Post, Meg Greenfield, auf Bainbridge Island, und sie und Mary Gates hatten den Plan ausgeheckt, Forbes #2 und Forbes #8 einander vorzustellen. Keine der beiden Frauen ging davon aus, dass die Männer miteinander auskommen würden – wahrscheinlich würden sie sich gegenseitig langweilen; Bill würde irgendwann gereizt reagieren und Warren sich auf die Suche nach einer kalten Cherry Cola machen. Aber es würde in jedem Fall amüsant sein, die Begegnung zu beobachten.

Die steife Brise, die über den Rasen wehte, trug schließlich irgendwann den ohrenbetäubenden Lärm eines Hubschraubers herbei. Die versammelten Partygäste blickten auf: Bill war da.

Was sahen Bill und Warren ineinander, als sie sich zum ersten Mal die Hand gaben? Sah Bill das fleischgewordene Bild des beliebten öffentlichen Warren, des augenzwinkernden Großvaters des amerikanischen Kapitalismus? Oder erblickte er dahinter etwas Skrupelloseres, das ihm durchaus nicht unbekannt war? Und erkannte Warren in diesem nachlässig gekleideten Workaholic, dessen Verstand unablässig mit Zahlen jonglierte, eine jüngere Version seiner selbst?

Begrüßte Warren Bill so ähnlich wie Jahre später den Technologiemagnaten Jeff Bezos, indem er in gespielter Panik die Hände hochwarf und Bezos zurief: »Friss mich nicht! Friss mich nicht!«? Angesichts des unersättlichen Appetits von Microsoft in der damaligen Zeit hätte der Satz auch gut zu Bill gepasst.

Die besorgten Frauen, die Zeuginnen der Begegnung waren, erlebten jedenfalls mit, wie Warren direkt zur Sache kam. »Also«, fragte er Bill, »wie würden Sie IBM aus dem Nichts heraus aufbauen?«

Bills Augen leuchteten auf.

Umgeben von anderen Partygästen, löcherte Warren Bill mit Fragen – genau der Art von Fragen, die Bills Herz höherschlagen ließen. Warren wollte alles über die Softwarebranche wissen. Er wollte verstehen, wie ein junges Unternehmen wie Microsoft »Big Blue« aus dem Rennen werfen konnte. Er wollte Einzelheiten über Know-how und Preise wissen. Er bohrte und bohrte und stellte »erstaunlich gute Fragen, die noch niemand gestellt hatte«, erinnerte sich Bill fünfundzwanzig Jahre später. Bill riet Warren, sich von einigen überbewerteten Aktien zu trennen. Warren entgegnete ihm, dass er so weit gekommen sei, weil er solche Ratschläge ignoriert habe. Bill muss verblüfft gewesen sein: Warren war seit langer Zeit der Erste mit genügend Autorität, um ihm derart zu widersprechen.

Sie unterhielten sich weiter. »Wir redeten und redeten und redeten«, so Warren. Bill war ein guter Lehrer, Warren ein eifriger Schüler, der sich bemühte, ein Fachgebiet zu verstehen, das er bis dahin hartnäckig links liegen gelassen hatte. Bill und Warren redeten so viel, dass es, ehrlich gesagt, schon unhöflich war. Mary und Bill sr. hatten viele ihrer hochrangigen Freunde zu diesem Treffen eingeladen, und Bill und Warren ignorierten sie alle und stahlen sich wie ein Liebespaar zu einem Spaziergang am Kieselstrand davon, während die übrigen Gäste sie neugierig beobachteten und sich wunderten, worüber sie die ganze Zeit redeten. »Wahrscheinlich hänseln sie sich gegenseitig mit ihren Forbes-Plätzen«, könnte die als scharfsinnig bekannte Meg Greenfield zu Kay gesagt haben, während sie den beiden salopp gekleideten Gestalten am Ufer mit den Blicken folgten. »Komm, lass uns Krocket spielen.«

Das Spiel endete. Die Sonne ging unter. Irgendwann musste der Hubschrauber abfliegen. Bill blieb.

Der ehemalige PC-Week-Journalist John Dodge berichtete in den 1990er-Jahren ausführlich über Bill Gates und seine kommunikativen Fähigkeiten – oder besser: über seinen Mangel daran. Er erinnert sich an eine Flugreise mit Bill: »Wir sprachen die ganze Zeit über Technik. So war Gates – er redete über nichts als Technik und Geschäfte. Small Talk fiel ihm schwer, oder er betrachtete ihn als absolut sinnlos.« Manchmal, so Dodge, »hörte Bill auf zu reden und fing an, sich vor und zurück zu wiegen, was bedeutete, dass die Frage dämlich war«.

Bevor wir fortfahren, noch ein Wort zu dieser Sache mit dem Schaukeln. Bill Gates ist bekannt für sein Schaukeln. Nicht im Sinne von Zappeln, sondern er wippt einfach auf den Fersen oder im Sitzen vor und zurück, wenn er tief in Gedanken versunken ist. John Seabrook beschrieb es in einem Artikel für den New Yorker folgendermaßen:

Während er arbeitet, schaukelt der Typ. Egal, ob in einem Geschäftsmeeting, im Flugzeug oder im Publikum bei einer Rede: Er wippt mit dem Oberkörper in einem Winkel von fast fünfundvierzig Grad vorwärts-abwärts, wieder nach oben und dann wieder nach vorn – unterschiedlich intensiv, je nach Stimmung.

Man kann also davon ausgehen, dass sich das lange Gespräch zwischen Bill und Warren an dem Tag, an dem sie sich kennenlernten, fast ausschließlich um Technik und Wirtschaft drehte. Wahrscheinlich war das für beide in Ordnung, denn beide trugen ihr Herz nicht auf der Zunge.

Dabei hätte es an diesem schönen Sommertag viel zu erzählen gegeben.

Beide Tycoons waren kürzlich ins Rampenlicht geraten. Bill hatte es hart getroffen: Einst als Wunderkind der boomenden Tech-Branche gefeiert, wurde er jetzt beschuldigt, ein Tyrann, ein Nachahmer und ein angehender Monopolist zu sein. Wie, so hätte er Warren fragen können, hatte der Investor das wahrlich unglaubliche Kunststück geschafft, Milliarden von Dollar anzuhäufen und gleichzeitig nach außen hin wie ein »kleiner Mann« aus einem Frank-Capra-Film zu wirken? Die Aktionäre strömten zu den Jahresversammlungen von Berkshire Hathaway, dem Unternehmen, das Warren Buffett 1965 übernommen hatte, nur um dessen dogmatischen Ausführungen über das Wesen eines fairen Geschäfts zu lauschen. Man stelle sich vor, wie sich Bill in einem seltenen Moment der Offenheit bei Warren beklagt, dass er doch nur als das gesehen werden wolle, was er wirklich sei – ein Problemlöser. Und man stelle sich vor, wie Warren Bill tröstete, indem er ihm gestand, dass man ihn ebenfalls einmal wettbewerbswidriger Praktiken bezichtigt habe. »Wirklich?«, hätte Bill geantwortet, denn die Öffentlichkeit hatte längst vergessen, was über Warren Buffetts Zeitungskrieg im Buffalo der 1980er-Jahre bekannt geworden war. Aber genau das sei der Punkt, hätte Warren Bill erklären können: Der Schurke von heute ist der Held von morgen. So funktioniert Amerika.

Warren hätte dann von seinen eigenen schwelenden Konflikten berichten können. Es ist nicht leicht, den Spagat zwischen zwei Lagern hinzubekommen – an einem Tag golft man mit einem linken Post-Journalisten, und am nächsten sitzt man im Smoking auf einer Gala und hört zähneknirschend den rechten Tischnachbarn zu, die zwischen zwei Bissen Forelle Amandine über Sozialhilfebetrüger:innen jammern. »Ich habe erwidert, dass das wahre Problem in der Corporate Welfare besteht, den Subventionen und Vergünstigungen für die Unternehmen«, erinnert sich Warren. »Das hat für Ruhe gesorgt.«

Damit wolle er sagen, so Warren, dass es kompliziert sei, sich als Mann des Volkes unter den Mächtigen zu bewegen. Die Mächtigen schienen nicht zu wissen, wie privilegiert sie sind.

Natürlich hätte sich das Gespräch früher oder später um Geld gedreht; das Erhalten und Besitzen von Geld. Bill Gates und Warren Buffett gehören zu den ganz, ganz wenigen, die den einzigartigen Druck kennen, den der Besitz eines riesigen Vermögens mit sich bringt. Jeder will etwas von einem – wie lernt man, Nein zu sagen? Und wenn man Ja sagt, wie entscheidet man, wie viel man gibt und wem?

Schon früh beschäftigte sich Warren mit dem Problem, dass ererbter Reichtum eine Geißel sein kann. Doch anstatt sein ganzes Geld zu Lebzeiten zu verschenken und damit seinen Kindern diesen Albtraum zu ersparen, ist es seiner Meinung nach am besten zu warten, bis man ins Gras beißt. »Aufzinsung«, sagt Warren. Lass dein Vermögen durch das Wunder des Zinseszinses wachsen, und deine Nachkommen haben mehr zu verteilen, wenn du tot bist. Man stelle sich vor, wie Bill die Argumente dafür und dagegen abwägt und Einspruch erheben will, und Warren in dem Moment hinzufügt, dass er wünschte, es gäbe ein System für wohltätige Zwecke, mit dem man eine Rendite garantieren könnte. Ja! Ja!, ruft Bill mit seiner typischen überschnappenden Streberstimme. Ein System! Er beginnt zu nicken und vor und zurück zu wippen.

Man stelle sich vor, wie sie sich intellektuell maßen; ihre unheimlichen Fähigkeiten verglichen, mit riesigen Summen in ihren Köpfen zu jonglieren; oder die Schwierigkeit zu meistern, sich in andere Menschen mit all ihren unberechenbaren Wünschen, Bedürfnissen, Verletzungen und Eitelkeiten hineinzuversetzen. Man stelle sich vor, wie sie über Bridge redeten, vielleicht sogar schon am ersten Tag, ein Spiel, das sie beide lieben.

Nichts von alldem ist tatsächlich überliefert, nur Folgendes: Irgendwann schlenderten Warren und Bill vom Strand zurück zum Anwesen von Bills Eltern und setzten sich zum Abendessen. Bills Vater stellte den versammelten Gästen eine Frage: Welcher Faktor habe ihrer Meinung nach in ihrem Leben die wichtigste Rolle gespielt, um dorthin zu gelangen, wo sie nun stehen? Die Anwesenden antworteten reihum. Bill und Warren sagten dasselbe: »Fokus.«

Weiterhin ist bekannt, dass Warren Buffett am Tag ihres Kennenlernens für Bill Gates die folgende analytische Übung durchführte. »Er dachte sich ein Jahr aus – sagen wir, 1970 – und suchte die zehn Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert dieser Zeit heraus«, erklärt Bill. »Dann ging er weiter bis ins Jahr 1990 und sah sich an, wie diese Unternehmen abgeschnitten hatten.« Lustig, oder? Noch lustiger wird es, wenn Warren Buffett anfängt, aus dem Stegreif Beispiele zu nennen – mit den dazugehörigen Zahlen. Die meisten Zuhörenden würden spätestens dann abschalten, den Horizont absuchen und sich fragen, wer sich an Bord der vorbeifahrenden Schiffe aufhält. Nicht Bill. Ihm zufolge war Warrens »Begeisterung für diese Übung ansteckend«. Genau diese Art von tiefgründigem Businessgeplauder war es, weshalb Bill nicht nach Seattle zurückflog, und die die Grundlage für seine langjährige Freundschaft mit Warren bildete. Beide Männer hatten schon immer auf diese ganz spezielle Art über diese Dinge nachgedacht.

Bei Warren begann es im Alter von sechs Jahren mit einer Stoppuhr.

Er wünschte sich sehnlichst diese Stoppuhr, und nachdem er sie geschenkt bekommen hatte, erfand er Spiele, bei denen er sie benutzen konnte, zum Beispiel ein Murmelrennen. Er ließ die Murmeln immer wieder um die Wette rollen, verfolgte jede einzelne vom Badewannenrand bis zum Abfluss und notierte die Zeiten auf die Sekunde genau. Schon bald übte er Kopfrechnen in der Kirche; er vertrieb sich die Langeweile im Gottesdienst damit, dass er sich die Geburts- und Sterbedaten neben die Namen der Komponisten im Gesangbuch notierte und ausrechnete, wie alt sie geworden waren. Er verglich ihre Lebensspanne mit dem Durchschnitt. Waren sie aufgrund ihrer Frömmigkeit älter geworden? In der Schule erwies sich Warren als außergewöhnlich mathematisch begabt. Mathematik war für ihn jedoch nur Mittel zum Zweck: Sie half, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, und wenn man das draufhatte, konnte man kluge Wetten abschließen.

Mithilfe von Mathematik kann man auch Gewinnchancen ergreifen. Und was Warren Buffett am meisten liebte, war das Geldverdienen. Als Kind in Omaha verkaufte er während der Depression Kaugummi und Coca-Cola von Tür zu Tür; für den Kaugummi bekam er zwei Cent pro Packung, und sechs Flaschen Cola brachten insgesamt fünf Cent ein. Die Münzen bewahrte er in dem vernickelten Geldwechsler an seinem Gürtel auf und notierte seine Einnahmen in einem Buch. Schon bald fand er einen Job an der Universität von Omaha, wo er Erdnüsse und Popcorn an Football-Fans verkaufte. Andere Kinder hätten ihr hart verdientes Geld vielleicht für Süßigkeiten oder Comics ausgegeben, aber nicht Warren Buffett. Er legte alles beiseite.

»Es geht nicht darum, dass ich unbedingt Geld will«, erklärte der junge Warren. »Es geht mir um den Spaß, Geld zu verdienen und zu vermehren.«

1940 befand sich Europa im Krieg, und Franklin Delano Roosevelt wurde als Erster für eine dritte Amtszeit zum Präsidenten gewählt, aber was die Vorstellungskraft des zehnjährigen Warren Buffett in diesem Jahr am meisten beeindruckte, war die Reise nach New York City mit seinem Vater, einem Börsenmakler. Die Hauptattraktion für den angehenden Kaugummimagnaten war ein Besuch an der Börse; auf dem Weg dorthin begleitete er Howard Buffett zu einem Besuch bei Sidney Weinberg, dem Seniorpartner von Goldman Sachs und damals, wie Buffett sagt, »dem berühmtesten Mann an der Wall Street«. Hier erwies sich die Anwesenheit des jungen Warren als unerwarteter Segen: Weinberg wäre vielleicht versucht gewesen, einen No-Name-Broker aus Omaha wie Howard Buffett abzuweisen, aber wie sich Warren später erinnerte, fiel es ihm viel schwerer, Nein zu sagen, da ein süßes Kind dabei war. Jahre später, als Buffett während der Finanzkrise 2008 Goldman Sachs vor dem drohenden Ruin rettete, blickte er auf diese Begegnung mit dem Mann zurück, der den ramponierten Ruf des Unternehmens nach dem Crash von 1929wiederhergestellt hatte und der dem jungen Warren eine Frage stellte, die sich als wegweisend herausstellen sollte. »Also«, sagte Weinberg und legte seinen Arm um den schlaksigen Jungen, »welche Aktie magst du?«

1942 legte Warren Buffett seine angehäuften Verdienste und Geburtstagsersparnisse auf den Tisch. Zum Erstaunen seiner Familie hatte er 120 Dollar angespart, eine für damalige Verhältnisse stolze Summe. Das Problem war nur, dass das Geld nichts tat; es lag einfach nur herum. Warren hatte kurz zuvor das Buch Tausend Wege, 1000 Dollar zu verdienen gelesen, und zwar gleich mehrmals hintereinander, und darin hatte er das Konzept der »Aufzinsung« entdeckt. Aufzinsung ist die Methode, wie man mit Geld Geld macht – man kann es auf die Bank bringen und Zinsen damit verdienen oder Aktien kaufen, wie es Warren Buffett tat.

Mit seiner Schwester Doris als Partnerin kaufte Warren für 114,75 $ drei Vorzugsaktien von Cities Service, einer Lieblingsaktie seines Vaters, also für 38,25 $ pro Aktie. Dann beobachtete er den Markt, und zwar akribisch. Die Aktie fiel ins Bodenlose – was für Herzklopfen sorgte –, erholte sich dann aber wieder, und Warren verkaufte sie schnell, als sie einen Wert von 40 Dollar erreichte, was ihm und Doris einen Gewinn von 5 Dollar einbrachte. »Da wusste ich, dass er wusste, was er tat«, erzählte Doris Buffett Warrens autorisierter Biografin Alice Schroeder.

Möglicherweise kamen Warren Zweifel, ob das Vertrauen seiner Schwester in ihn berechtigt war, denn die Vorzugsaktien von Cities Service stiegen kurz darauf auf einen Kurs von 202 Dollar.

Buffett betrachtet diese Episode als eine der prägendsten seines Lebens. Nicht nur, dass er auf dem Altar seiner Nerven einen hohen Gewinn geopfert hatte, sondern auch, dass dadurch Doris dieser Gewinn entgangen war. Lektion gelernt: Wenn man für andere investiert, sollte man sich seiner Sache verdammt sicher sein. Und der beste Weg, sich sicher zu sein, ist, seine Chancen zu berechnen.

Wenn Warren das Paradebeispiel des sparsamen und mutigen Strebers aus der Zeit der Depression ist, dann repräsentiert Bill einen anderen klassischen Typus: den Nerd.

Das Wort war bis in die 1960er-Jahre hinein nicht gebräuchlich, aber als es aufkam, war es für William Henry Gates III. quasi erfunden. Er verkörperte es. Ein Ass im Kopfrechnen? Passt. Klein, Quietschstimme und herablassend gegenüber Gleichaltrigen mit einem geringeren IQ? Passt. Aussehen und Kleidung egal? Absolut. Als Grundschüler trug Bill seine Hemden bis obenhin zugeknöpft und die Hosen bis über die Taille hochgezogen. Sogar sein Spitzname, Trey, könnte als blöder Sprachwitz gelesen werden – er hieß William, genau wie sein Vater und dessen Vater davor: uno, dos, trey. Trotz dieser Qualifikationen als Nerd verzweifelten seine Eltern an der Faulheit ihres Sohnes in der Schule. Mehr als einmal wurden Mary und Bill sr. wegen Bills Streichen in die Schule zitiert. Sie versuchten mit allen Mitteln, einen Weg zu finden, ihren Sohn zu mehr Ehrgeiz zu erziehen, aber vergeblich: Er war ein Ass auf Wasserskiern, aber Mannschaftssportarten kamen nicht infrage; in der Schule langweilte er sich, nur wenn seine Neugierde geweckt wurde, ließ er seinem Intellekt freien Lauf. So schrieb er in der sechsten Klasse einen Aufsatz mit der Überschrift »Investiere mit Gatesway Incorporated«, in dem er sich als »junger Erfinder« vorstellte, der auf der Basis seiner Kreation ein Unternehmen aufbaut. »Wenn meine Idee gut ist und es mir gelingt, gute Leute einzustellen«, schrieb er, »sollte ich erfolgreich sein.«

Die richtige Abzweigung auf dem Weg zum Erfolg schlug Bill ein Jahr nachdem er diesen Aufsatz verfasst hatte ein. Zur siebten Klasse meldeten ihn Mary und Bill sr. an der renommierten Lakeside School in Seattle an, eine private, damals noch reine Jungenschule.

Wäre Bill ein besserer Schüler gewesen und in der öffentlichen Schule geblieben, hätte er ironischerweise nicht so schnell Zugang zur schönen neuen Welt der Computertechnologie erhalten. Damals hatte kaum jemand die Möglichkeit, mit Computern zu arbeiten – die ersten Modelle waren wuchtige Großrechner, die surrend auf die Lochkartenbefehle einer kleinen Gemeinde von Programmierern reagierten. Wie ein Orakel hockte so ein Rechner auf einem Sockel, unter dem ein Wurzelgeflecht aus Kabeln verlegt war, und wie sein mythisches Vorbild spuckte er kryptische Antworten auf die Anfragen seiner Bittsteller aus, dies oder jenes zu tun. ERROR, meldete er, und der unglückliche Programmierer schlurfte zurück an seinen Schreibtisch, um seitenweise Binärcodes nach dem Fehler zu durchforsten. 1968 war jedoch ein entscheidendes Jahr: Intel wurde in diesem Sommer gegründet, Hewlett-Packard stellte den ersten programmierbaren Desktop-Rechner vor, und Doug Engelbart von der Universität Stanford präsentierte die ersten Versionen einer Maus, eines Textverarbeitungsprogramms, von E-Mail und Hypertext. Die digitalen Grenzmauern bröckelten, als die Lakeside School im selben Jahr einen ASR-33-Fernschreiber für ihre Schüler leaste.

Diese laute und klobige Maschine besaß eine magische Fähigkeit: Sie konnte über ihr Modem eine Verbindung zu einem Großrechner herstellen. Man gab ein paar Zeilen primitiven Code in die ASR-33 ein, schickte den Befehl über die Telefonleitung etwa an einen General-Electric-Mark-II-Großrechner, und – schwupps – spuckte der ASR-33-Drucker ratternd die Antwort des Großrechners aus. Man konnte dem Großrechner zum Beispiel sagen, er solle 2 + 2 berechnen, und aus dem Drucker erschien die Zahl 4. (War der Code Mist, kam natürlich ERROR raus). Da der GE Mark II nur eine Programmiersprache beherrschte, musste man in BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) programmieren. Der Befehl »Berechne 2 + 2« lautete beispielsweise wie folgt:

10 PRINT 2 + 2

20 END

RUN

Der dreizehnjährige Bill Gates war der unumstrittene BASIC-Meister der Lakeside School. Im Handumdrehen hatte er herausgefunden, wie man die Sprache benutzte, um ein digitales Tic-Tac-Toe-Spiel zu entwerfen. (Genau genommen war das das zweite Programm, das er schrieb; das erste konnte Zahlen von einem Zahlensystem ins andere umwandeln.) Als der Klassensprecher der Abschlussklasse Hilfe bei einem BASIC-Programm brauchte, riet man ihm, den kleinen Klugscheißer aufzusuchen, der ständig das winzige Büro im Schulfoyer blockierte – und tatsächlich, da fand er Bill, vor dem Fernschreiber-Terminal kauernd, mit baumelnden Beinen, weil seine Füße nicht bis auf den Boden reichten.

»Ein Computer versteht kein Geschwafel«, erklärt Bill seine Liebe zur Maschine. »Die Befehle müssen eindeutig sein; er braucht klare Ansagen.«

Bill war mit seiner Besessenheit nicht allein. Es gab noch andere Computerfreaks in Lakeside, darunter die Zehntklässler Paul Allen und Ric Weiland. In seinen Memoiren erinnert sich Allen – der spätere Mitbegründer von Microsoft – an seine erste Begegnung mit Bill.

»Ich sah einen schlaksigen, sommersprossigen Achtklässler, der sich einen Weg durch die Menge um das Fernschreibgerät bahnte, mit langen, dünnen Armen und Beinen und voller nervöser Energie«, schreibt Allen. »Drei Dinge fielen einem an Bill Gates sehr schnell ins Auge. Er war hochintelligent, und er war sehr ehrgeizig; er wollte einem zeigen, wie schlau er war. Und er war sehr, sehr ausdauernd.«

Außerdem, so erinnert sich Allen, hatte Bill schon in jungen Jahren Dollarzeichen in den Augen. Er verschlang die Fortune seines Vaters und fragte Allen eines Tages, ob er sich vorstellen könne, ein Fortune 500-Unternehmen zu leiten. »Ich sagte, ich hätte keine Ahnung«, schreibt Allen. »Und Bill sagte: ›Vielleicht haben wir eines Tages unsere eigene Firma.‹«

Vergleicht man den jungen Warren und den jungen Bill miteinander, fällt auf, wie unfassbar zielstrebig sie waren. Nicht nur waren beide von klein auf geradezu erschreckend fokussiert, sondern sie konzentrierten ihre Anstrengungen auch auf ein und dasselbe Ziel: Geld zu verdienen. Und zwar viel Geld. Als Jungen äußerten Warren und Bill beide den Wunsch, später sehr erfolgreich zu sein und reich zu werden; Bill lebte seine mathematische Begabung beim Programmieren aus, während für Warren die Zahlen selbst eine fast mystische Bedeutung besaßen. Mit sieben Jahren erlitt er einen Blinddarmdurchbruch und wäre beinahe gestorben. Im Krankenhaus vertrieb er sich die Zeit unter anderem damit, dass er ein Blatt Papier mit Zahlen vollschrieb, die sein zukünftiges Kapital darstellen sollten. »Ich habe nicht viel Geld«, erklärte er der Krankenschwester, »aber eines Tages werde ich reich, und mein Bild ist in der Zeitung.«

Das Tolle an Zahlen ist: Man kann sie zählen. Und man kann auf sie zählen. Menschen sind unberechenbar, unzuverlässig, un-alles – das Unglück kann jeden Moment zuschlagen –, aber Zahlen kann man in einem Notizbuch bannen; wenn man heute x Dollar hat und morgen y tut, um mehr zu verdienen, werden sie sich fast immer zu der Zahl z addieren lassen, die man erwartet hat.

Die Zahlen und das Geld, für das sie standen, waren ein Trost und eine Zuflucht für den kleinen Warren, der sehr unter den Stimmungsschwankungen seiner Mutter Leila zu leiden hatte. Leila Stahl Buffett war eine kluge Frau, die in ihrer Jugend ihrem Vater bei der Herausgabe einer Lokalzeitung geholfen hatte. Lesen und schreiben hatte sie beim Setzen der Lettern gelernt. Ihre Migräne schob sie später auf ihre Kindheit, in der sie den »Presslufthammer« der familieneigenen Zeilensetzmaschine bedient hatte. Sie und Howard lernten sich als Mitarbeitende der Studierendenzeitung an der Universität von Nebraska kennen; in einer anderen, späteren Zeit wäre Leila vielleicht Redakteurin oder Reporterin geworden – möglicherweise bei der Washington Post, die ihr Sohn später zum Teil übernehmen sollte. Aber wie die meisten Frauen in jenen Tagen war für sie ein Dasein als Mutter und Hausfrau bestimmt. Sie sublimierte ihr großes Talent, indem sie zur Vorzeigehausfrau wurde. Doch hinter den Kulissen brodelte es, und sie ließ ihre Wut und Frustration an ihren Kindern aus. Doris, die Älteste, bekam die meisten verbalen Hiebe ab; Roberta »Bertie«, die 1933 geboren wurde, konnte sich dem Furor ihrer Mutter weitgehend entziehen. Warren musste die Ausbrüche seiner Mutter oft hilflos mitansehen; er verhielt sich still, um nicht selbst zum Ziel zu werden.

»Wenn sie einmal loslegte, war sie nicht mehr zu bremsen«, sagt Warren über die Tiraden seiner Mutter. »Es nahm einfach kein Ende.«

Geld zu verdienen hatte eine therapeutische Wirkung auf ihn. Es unterlag seiner Kontrolle. Als Howard Buffett 1942 einen Sitz im US-Repräsentantenhaus erhielt und die Familie nach Washington, D.C., umzog, wurde das Geldverdienen zu Warrens Trost für den Verlust seiner Freunde und Verwandten in Omaha und seine plötzliche Versetzung in eine neue Schule, in der die anderen Schüler auf ihn als sozial unangepassten Trottel herabschauten. Von Warrens vielen Jobs in Washington mochte er das Zeitungsaustragen am meisten. Zeitungen lagen ihm im Blut: Howard Buffett hatte einst gehofft, Reporter zu werden; Leila war inmitten von Druckerschwärze und Zeitungspapier aufgewachsen. Warren liebte es, die Zeitungen in die Vorgärten zu werfen. Er stand früh auf, um die Washington Post und den Times-Herald auszuliefern, und nach der Schule kam noch der Evening Star hinzu. Er plante seine Routen genau und versuchte jedes Mal, sie schneller als am Vortag zurückzulegen. Es war wie mit den Murmeln in der Badewanne, nur dass er dafür bezahlt wurde. Als er 1944 seine Steuererklärung abgab, musste er 7 Dollar Steuern für 592,50 Dollar Einkommen entrichten, damals eine Menge Geld. (Außerdem gab er 228 Dollar an Zins- und Dividendeneinkünften an und setzte 10 Dollar für »Uhrenreparaturen« und 35 Dollar für »Fahrradverleih« ab.) Nicht schlecht für einen Vierzehnjährigen.

Hinzu kam noch das Einkommen, das Warren nicht in seiner Steuererklärung aufführte: seine unrechtmäßig erworbenen Gewinne aus Ladendiebstählen. Warren hatte endlich eine soziale Nische gefunden – als kleiner Gauner. Samstags suchten er und ein paar Kumpels die Sportartikelabteilung der neuen Sears-Filiale in Tenleytown heim.

Er flog auf, aber Howard Buffett wusste genau, wie er seinen verlorenen Sohn wieder auf den rechten Weg bringen konnte: Er drohte, ihm das Geld wegzunehmen. Buffett erinnert sich, dass sein Vater ihm sagte, er könne entweder »etwas tun, was seinem Potenzial entsprach« oder seinen Zeitungsjob aufgeben.

Warren dachte sich, dass er etwas tun sollte, das seinem Potenzial entsprach.

Mit Blick auf die Summen, die er sorgfältig in seinem Kontobuch notiert hatte, beschloss Warren, dass es an der Zeit war, sein Einkommen zu reinvestieren. Die Beteiligungen von Berkshire Hathaway sind ungefähr genauso breit gestreut wie Warrens Portfolio in der Highschool damals. Heute gehören See’s Candies, GEICO-Versicherungen und Fruit of the Loom (und vieles, vieles mehr) dazu; damals waren es ein Eisenwarengeschäft in Omaha, eine Pachtfarm in Nebraska und Start-up-Unternehmen wie eine Autowerkstatt in Washington, eine Firma, die aufbereitete Golfbälle verkaufte, sowie Buffett’s Approval Service, der Sammelbriefmarkensätze vertrieb. Seine Haupteinnahmequelle waren jedoch die Flipperautomaten.

Ein Flipper ist zugleich ein Zinseszinsautomat. Man gibt einmal Geld aus, um ihn zu kaufen, zahlt vielleicht noch etwas drauf für die eine oder andere Reparatur, und anschließend tut ein Flipper nichts anderes, als den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Münze für Münze, Spiel für Spiel. Ein Flipper liefert das Kapital für einen weiteren Flipper und bingo! Jetzt hat man zwei Flipper, die Kleingeld schlucken, man kann zwei weitere kaufen und so weiter und so fort. Warren Buffett hätte am liebsten die gesamte Ostküste mit seinen Flipperautomaten versorgt, wenn er nur genug passende Orte gefunden hätte, um sie aufzustellen. So aber schuf er sich in den Friseurläden von Washington ein kleines Standbein.

Auch Sportwetten gehörten zu Buffetts Portfolio. In Omaha war Warren Buffett zum Pferderennen gegangen, aber nicht, um zu wetten, sondern um die »Place«- und »Show«-Wettscheine aufzusammeln, die die Leute weggeworfen hatten, weil sie nicht wussten, dass sie auch dann Geld bekamen, wenn ein Pferd den zweiten oder dritten Platz gemacht hatte. Nachdem er die wertvollen Scheine vom Boden gesammelt hatte, kassierte seine in ihn vernarrte Tante Alice für ihn ab. (Kinder durften nicht wetten). Später entdeckte Warren eine weitere Einnahmequelle auf der Rennbahn: Er bewertete Pferde und ihre Chancen und produzierte eine kleine Broschüre namens »Stable-Boy Selections«.

Warren fand heraus, dass sich die Analyse des Aktienmarktes gar nicht so sehr von der Bewertung von Pferden unterschied. Als er 1947 an der Woodrow Wilson Highschool in Omaha als Sechzehntbester von 350 Schülern seinen Abschluss machte, wusste er bereits, was er wollte. Er schrieb »zukünftiger Börsenmakler« unter sein Bild im Jahrbuch und ging an die Wharton Business School der University of Pennsylvania.

Was für Warren die Aufzinsung war, wurde für Bill das Programmieren. Er und die anderen Programmier-Wunderkinder der Lakeside School hatten gerade den Dreh mit dem Fernschreiber und dem Großrechner raus, als ein Start-up-Unternehmen in der Gegend von Seattle, die Computer Center Corporation, genannt C-Cubed, sie einlud, ihre Maschinen einem Crashtest zu unterziehen – im wahrsten Sinne des Wortes: Sie sollten so viele Programme wie möglich ausführen, um herauszufinden, was einen Absturz auslöste. Bill und seine Freunde, darunter auch Paul Allen, nutzten die Gratis-Computerzeit weidlich aus – nach der Schule und an Samstagen entwarfen sie Blackjack-, Roulette- und Monopoly-Programme. Bills besondere Vorliebe galt einem Kriegsspiel, das er in Anlehnung an Napoleon entwickelte. Er gab Befehle ein, einen Marker im Mund, wippte auf seinem Stuhl vor und zurück und tippte mit einem seltsamen »Sechs-Finger-seitwärts-Krabbeln«, wie Allen es beschreibt.

Leider haben alle Träume irgendwann ein Ende oder müssen zumindest vorübergehend auf Eis gelegt werden. Die Chefs von C-Cubed beschlossen, die Crashtests zu beenden, und warfen die Jungs raus, wie Bill sich erinnert: »Okay, ihr kleinen Scheißer, ab nach Hause.« Bill und Paul suchten krampfhaft nach einer Lösung – sie brauchten diesen Computer. Zu diesem Zeitpunkt kannte sich praktisch niemand besser mit dem C-Cubed-System aus als sie – es war ein Kinderspiel, sich ein paar Passwörter von den Administratoren zu besorgen und Computerzeit zu klauen. Und ebenso wie Warrens Vater den kriminellen Machenschaften seines Sohnes auf die Schliche gekommen war, bemerkten auch die C-Cubed-Verantwortlichen früher oder später den Diebstahl und aktualisierten ihre Sicherheitssoftware. Die Lakeside-Gang brauchte etwa anderthalb Stunden, um den Code zu knacken. Voller Stolz besuchten sie C-Cubed, um zu demonstrieren, wie sie das geschafft hatten. Daraufhin wurden die Rädelsführer Bill und Paul prompt für drei Monate aus C-Cubed verbannt.

Sobald die Strafe verbüßt war, kehrten Bill und Paul reumütig zu C-Cubed zurück. Sie versprachen, schon aus eigenem Interesse das System nicht mehr zu hacken, aber die Fähigkeiten, die sie sich dabei angeeignet hatten, wären doch sicherlich irgendwie von Nutzen? Da Computernerds letztlich zusammenhalten, hatten die Programmierer Steve Russell und Dick Gruen Mitleid mit den Jungs und gaben ihnen Arbeit.

Russell, selbst ein digitaler Pionier, der während seiner Zeit am MIT das Videospiel Spacewar! programmiert hatte, mochte Bill besonders. Er fand es erstaunlich, dass dieser Junge, der gerade erst auf die Highschool gekommen war, bestimmte Arten von Fehlern mit bestimmten Programmierern in der Zentrale in Verbindung bringen konnte: »Das war Mr. Fabolis. Er hat in dieser Zeile wieder den gleichen Fehler gemacht, indem er das Semaphor nicht überprüft hat, als er den Status geändert hat«, erinnerte sich Russell an ein typisches Beispiel für Bills Fehlerberichte.

Wenigstens einer mochte Bill. Ein ehemaliger Lakeside-Schüler erinnert sich an ihn als »eine extrem nervige Person« und gibt zu, dass es ihm Spaß gemacht hat, ihn »ein bisschen zu ärgern«. Aber Bill konnte ebenfalls austeilen. Er hatte die charmante Angewohnheit, Leuten zuzurufen: »Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe!«, und man kann nur hoffen, dass irgendjemand so schlau war zu erwidern, wie unwahrscheinlich es statistisch gesehen war, dass Bill Gates ständig noch dümmere Sachen hörte. Der sanfte Paul nahm Bills rüpelhaftes Verhalten gelassen hin und arbeitete ehrenamtlich mit ihm bei C-Cubed – bis zu dem Tag, an dem bullige Geldeintreiber vor der Tür standen. Die Firma war hoch verschuldet. »Wir saßen da und tippten an den Fernschreibern, und diese Typen kamen rein und nahmen die Möbel mit«, erinnert sich Bill. Als die Stühle weg waren, knieten Bill und Paul vor ihren Terminals und tippten wie verrückt weiter, um die Programme, die sie geschrieben hatten, auf Magnetband zu übertragen. Das Duo hatte viel bei C-Cubed gelernt – unter anderem, wie die Gates-Biografen Stephen Manes und Paul Andrews anmerken, »wie man ein Unternehmen nicht führt«.

Eines Tages eine Firma zu leiten war Bills fixe Idee. Dasselbe galt für seinen neuen besten Freund, Kent Evans, der ebenfalls quasi im Fernschreiberraum der Highschool wohnte. Er war pausbäckig, kraushaarig, gesellig und fröhlich, sein Lächeln dabei wegen einer operativ beseitigten Gaumenspalte ein wenig schief. Außerdem war er frech, ließ sich nicht leicht einschüchtern und heizte Bills Computermanie noch zusätzlich an. Er und Bill blätterten gemeinsam in der Zeitschrift Fortune und dachten sich den Namen für Bills erste Profitruppe aus: die Lakeside Programming Group, die er zusammen mit Kent, Paul Allen und Ric Weiland gründete.

Ihren ersten Auftrag erhielten sie von der in Portland, Oregon, ansässigen Information Sciences, Inc. oder ISI. Die vier Jungs sollten ein komplettes Gehaltsabrechnungssystem entwickeln. Das war keine Kleinigkeit: Im Lauf der Arbeit stießen sie auf immer neue Komplexitäten. »Es gab Berichte zur Arbeitsverteilung«, erinnerte sich Bill später, »vierteljährliche Steuermeldungen und Berechnungen zur Höhe der Krankenversicherungsabgaben …« Und so weiter.

»Das war ein Höllenprogramm«, pflichtete ihm Paul bei.

Das Gehaltsabrechnungssystem funktionierte noch nicht reibungslos, als Ric und Paul aufs College gingen. Als LPG endlich eine Version des Programms ablieferte, hielt ISI sie für unzureichend und weigerte sich, die vereinbarte kostenlose Rechenzeit zu gewähren. Mit Bill im Schlepptau stürmte Kent in die Anwaltskanzlei von Bill Gates sr. in der Innenstadt von Seattle und verlangte, dass er der ISI einen Schriftsatz schickte, der einer Kriegserklärung gleichkam. Es wurde ein milderes Schreiben verfasst, und Kent und Bill wurden von der ISI wieder eingestellt, um die Aufgabe zu beenden, im Austausch für fünftausend Stunden Computerzeit, nutzbar bis zum 30. Juni 1972.

Bis dahin sollte Kent Evans bereits tot sein.

Die Vermutung liegt nahe, dass das plötzliche Ableben seines engsten Freundes auf Bill die gleiche niederschmetternde Wirkung hatte wie Leila Buffetts Wutanfälle auf Warren: In beiden Fällen wurden die Jungen in ihren Grundfesten erschüttert und verschanzten sich hinter Zahlen, Logik und Systemen. Das soll nicht andeuten, dass Bill Gates und Warren Buffett psychologisch gleich ticken – das war und ist nicht der Fall –, sondern darauf hinweisen, dass beide womöglich ähnlich auf ein Trauma reagierten, indem sie sich auf ihre Ziele konzentrierten. Für Bill geschah die Katastrophe mitten in seinem und Kent Evans’ nächstem Programmierjob, diesmal für ihre Schule. 1971 fusionierte die Lakeside School mit der St. Nicholas School, einer reinen Mädchenschule, und die mit Blazer und Krawatte uniformierten Schüler reagierten verwirrt auf den plötzlichen Östrogenzustrom in der Atmosphäre. Und nicht nur die Hormone sorgten für Verwirrung: Die meisten Schülerinnen hatten abwechselnd in Lakeside und dem zehn Meilen entfernten St. Nick’s in Capitol Hill Unterricht, und die Schulverwaltung raufte sich die Haare bei dem Versuch, einen kohärenten Stundenplan zu erstellen. In ihrer Ratlosigkeit wandten sie sich an Bill Gates.

In Zusammenarbeit mit Kent machte sich Bill Gates daran, ein ganz neues Programm zur Stundenplanung und Raumverteilung zu entwickeln. Schier unendlich viele Variablen mussten berücksichtigt werden: Wie sollte die Software mit einem Schüler umgehen, der Englisch, Mathe, Biologie, Chorsingen und Französisch belegen wollte – aber bitte nicht drei Kurse hintereinander –, und mit einem anderen, der das gleiche Pensum wollte, aber statt Chor Schlagzeug üben wollte, und man, Gott bewahre, nicht gleichzeitig oben Schlagzeugunterricht und unten Chorprobe abhalten konnte? Dazu noch der Wunsch der Schulleitung nach ausgeglichenen Klassengrößen sowie die Tatsache, dass viele Mädchen zwischen Lakeside und St. Nick’s hin und her pendelten … Die beiden Jungen arbeiteten bis zur Erschöpfung am Stundenplanprogramm. Manchmal verbrachten sie die Nacht im Lehrerzimmer oder schliefen in einem unverschlossenen Klassenraum. Vielleicht war das zu viel für Kent.

Während Bill beim Skifahren im Schuss die Hänge hinunterraste und aus einer Mülltonne sprang, ohne den Rand zu berühren, konnte sein bester Freund in dieser Hinsicht nicht mithalten. Der pummelige Kent Evans war unsportlich. Aber vielleicht wollte er, angespornt durch die Ankunft der Mädchen in Lakeside, fitter werden; jedenfalls hatte er sich für einen Bergsteigerkurs angemeldet. Bill war skeptisch. »Ich fand, er gehörte einfach nicht an eine Felswand«, sagte Bill später.

Da er wusste, dass sein Sohn von der Arbeit mit Bill ausgelaugt war, bat Kents Vater ihn inständig, nicht am geplanten Aufstieg auf den Mount Shuksan teilzunehmen. Am 28. Mai 1972 rutschte Kent beim Überqueren eines sanften, aber immer noch vereisten Hangs aus, stürzte den Curtis-Gletscher hinunter und schlug dabei mit dem Kopf gegen Felsvorsprünge. Er starb noch im Rettungshubschrauber.

Einige Beobachter machten den Druck des Planungsprogramms für Kents Tod verantwortlich. Wem das zu weit hergeholt erscheint, der sollte Folgendes bedenken: Der Lehrer, der sich als Erster an dem Programm versucht hatte, starb mitten im Projekt bei einem Absturz mit einem einmotorigen Flugzeug. Auch bei dieser Tragödie wurden Überarbeitung und Müdigkeit als Ursachen genannt.

Sicherlich hätte jeder verstanden, wenn Bill das Projekt aufgegeben hätte. Er war am Boden zerstört. Kent Evans war sein ständiger Begleiter gewesen. Als er gebeten wurde, bei der Gedenkfeier zu sprechen, sagte er in letzter Minute ab, weil er befürchtete, seine Tränen nicht zurückhalten zu können. »Zwei Wochen lang war ich wie gelähmt«, erzählte Bill später. Dann raffte er sich wieder auf und bat Paul Allen um Hilfe. »Und das«, so Bill, »war der Beginn einer Partnerschaft, die zu Microsoft führte.«

Ein Silberstreif am Horizont, wie man so schön sagt. Paul und Bill bewältigten das Stundenplanprogramm und nutzten die verbliebene Computerzeit bei ISI im Wert von tausend Dollar, um ein Programm zu schreiben, das eine Endlosschleife ausführte. Es muss etwas Zenhaftes gehabt haben, dem Kreis dabei zuzusehen, wie er sich immer weiter zurückzog und ein schwarzes Loch zeichnete, in das die beiden trauernden jungen Männer ihre Gefühle sperren konnten. Jahre später finanzierten Paul Allen und Bill Gates der Lakeside-Schule ein neues Gebäude, das nach Kent Evans benannt wurde. Bis 1993 war noch immer eine aktualisierte Version ihres Stundenplanprogramms in Gebrauch.

Zu der Zeit, als sich Warren Buffett und Bill Gates kennenlernten, hatten sie einander gesucht und gefunden. Zwar hatten beide Männer im Lauf der Zeit lange und enge Arbeitsbeziehungen unterhalten, doch in diesem Fall waren sie auf einen Seelenverwandten gestoßen, eine Freundschaft ohne Bedingungen. Und im Sommer 1991 brauchten sie beide einen Freund: Bill stand am Anfang der jahrelangen staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Microsoft, und Warren machte sich an die schwierige Aufgabe, die Investmentbank Salomon Brothers aus dem Sumpf zu ziehen. Jeder von ihnen war ein einsamer Titan, der in der öffentlichen Wahrnehmung als Personenmarke verankert war – Bill, das milliardenschwere Tech-Wunderkind, und Warren, das Orakel von Omaha –, und beide hatten weniger Einfluss auf die Entwicklungen in ihrem Geschäfts- und Privatleben, als die Öffentlichkeit annahm. Und es gab noch eine weitere Gemeinsamkeit: Sowohl Warren als auch Bill verdankten ihren Erfolg auf gewisse Weise Harvard. Bill, weil er aufgenommen wurde und dann abbrach; Warren, weil er gar nicht erst aufgenommen worden war.

Als Bill nach der ersten Begegnung und dem ersten langen Gesprächsmarathon mit Warren nach Seattle zurückkehrte, kontaktierte er seinen neuen Busenfreund gleich mit einer Frage: was für Warren das beste Buch über Wirtschaft sei? Warren schickte ihm daraufhin ein Exemplar von John Brooks’ Business Adventures, einer Sammlung von Brooks’ Artikeln für den New Yorker, in denen er die Erfolge und Misserfolge von Führungskräften in Fortune 500-Unternehmen wie Xerox und Ford beschreibt. »Er lieh mir sein Exemplar, und wir hatten großen Spaß dabei, darüber zu reden, was wir daraus gelernt hatten«, schrieb Bill 2014, viele Jahre später, in seinem Blog Gates Notes. Das Buch war damals schon vergriffen, aber Bill schätzte es so sehr, dass er Brooks’ Familie kontaktierte und bat, einen Auszug online abdrucken zu dürfen – ein Kapitel über die Triumphe und Mühen von Xerox, das so gut ankam, dass Business Adventures bald darauf wieder in Druck ging.

Warren festigte die Freundschaft seinerseits durch den Kauf von hundert Microsoft-Aktien. Für Buffett war es gleichbedeutend damit, einen Penny in einen Wunschbrunnen zu werfen, also eher mit symbolischer als finanzieller Bedeutung. Mit diesen hundert Aktien wollte Warren dem brillanten jungen Mann, den er soeben kennengelernt hatte, Aufmerksamkeit zollen und ihm einen Platz in seinem Bewusstsein einräumen – wenn er das MSFT-Symbol auf dem Ticker vorbeiziehen sah, erinnerte ihn das daran, dass er ein winziges Stück von dem besaß, was Bill so gut zu verstehen schien: die Zukunft. »Ich wünschte, ich hätte mehr gekauft«, scherzte Warren später.

2Der Weg nach oben

Eines der Lieblingsbücher des jungen Warren Buffett war Wie man Freunde gewinnt: Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden von Dale Carnegie, das er in einem Nebenzimmer im Haus seines Großvaters entdeckt hatte. Auch wenn es einige Jahre dauerte, bis er die Lektionen verinnerlicht hatte, lehrte ihn dieses Buch bewährte Strategien, um mit anderen Menschen klarzukommen. Regel eins: »Kritisiere, verurteile und beschwere dich nicht.« Eine andere: »Wenn du dich geirrt hast, gib es schnell und nachdrücklich zu.« Insgesamt enthielt der Ratgeber dreißig Ratschläge, die einem introvertierten Kind als Richtschnur dienen konnten.

Intelligent investieren: Das Standardwerk des Value Investing von Benjamin Graham gehörte ebenfalls zu Warrens Lieblingsbüchern, ein praxisnaher Leitfaden für das »Value Investing« – eine Methode zur Auswahl von Aktien –, der den Lug und Trug der Wall Street durch mathematische Analysen ersetzt. Nach Graham könne man erkennen, ob eine Aktie unterbewertet sei, indem man die Kosten einer Aktie mit den Vermögenswerten des Unternehmens vergleiche. Liegt der Aktienkurs unter dem Wert, den man beim Verkauf des Unternehmens für die Anteile erhalten würde, dann herzlichen Glückwunsch: Sie sind soeben auf eine großartige Investition mit geringem Risiko gestoßen. Der Wermutstropfen: Vorher muss man gründliche Nachforschungen anstellen.