Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

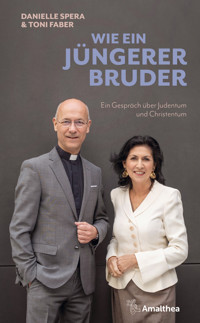

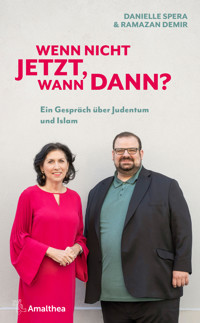

Ein Dialog zwischen Religionen Mit Danielle Spera und Ramazan Demir begegnen sich zwei Persönlichkeiten, die sich besonders passioniert für ihre Religion, aber auch für die Verständigung mit anderen Glaubensrichtungen einsetzen. Nach ihrem Dialog mit Dompfarrer Toni Faber sucht die ehemalige Leiterin des Jüdischen Museums Wien nun mit dem Imam der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich nach dem, was bei aller Unterschiedlichkeit und jahrzehntelangen Spannungen den Frieden zwischen Judentum und Islam fördern könnte: Welche Rolle spielt Religion im Alltag und bei Festen und was sollten wir über die anderen wissen, um ihnen mit Respekt zu begegnen? Welche Vorurteile müssen aufgelöst werden, um Gewalt und Diskriminierung abzubauen? Wie leben Jüdinnen und Juden, Musliminnen und Muslime in der heutigen Gesellschaft? Ein aufrichtiges, ebenso ernstes wie versöhnliches Gespräch über Glaubensüberzeugungen, religiöse und kulturelle Traditionen sowie Wege zu einem friedlichen Zusammenleben. Zwei prominente Religionsvertreter im Gespräch Muslime und Juden: über Differenzen und Gemeinsamkeiten, Vorurteile und Irrglauben – Dialog als Fundament für ein friedliches Miteinander

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 141

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Danielle Spera & Ramazan Demir

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Bleiben wir verbunden!

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage amalthea.atund abonnieren Sie unsere monatliche Verlagspost unter

amalthea.at/newsletter

Wenn Sie immer aktuell über unsere Autor:innen undNeuerscheinungen informiert bleiben wollen,folgen Sie uns auf Instagram oder Facebook unter

@amaltheaverlag

Sie möchten uns Feedback zu unseren Büchern geben?

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an [email protected]

© 2024 by Amalthea Signum Verlag GmbH, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Anna Haerdtl, Bureau A/O

Umschlagfoto: © Stefan Knittel

Lektorat: Sina Will

Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz, Erding

Gesetzt aus der 11,75/15,15 pt Kepler

Designed in Austria, printed in the EU

ISBN 978-3-99050-281-5

eISBN 978-3-903441-37-8

»Abraham liebte beide seine Söhne.

Und er wurde von beiden zur Ruhe gebettet.«

RABBINER JONATHAN SACKS (1948–2020)

Inhalt

Eine Jüdin und ein Muslim im Gespräch: Ein gemeinsames Vorwort von Danielle Spera und Ramazan Demir

Näher als vermutet: Vorwort von Oberrabbiner Jaron Engelmayer

Herausforderungen überwinden: Vorwort von Imam Senad Kusur

Was glauben Juden?

Was glauben Muslime?

Was glauben sowohl Juden als auch Muslime?

Gespräch: Lernen wir einander kennen

Synagoge

Moschee

Glossar

Zeittafel: Judentum

Zeittafel: Islam

Literatur

Bildnachweis

Danksagung

Eine Jüdin und einMuslim im Gespräch:Ein gemeinsames Vorwortvon Danielle Spera undRamazan Demir

Judentum und Islam betonen die Bedeutung von guter Nachbarschaft und Dialog. In der Mischna, der mündlichen Überlieferung der hebräischen Bibel, gibt es die weisen »Sprüche der Väter«. Hier wurde ein wichtiger Ausspruch des berühmten Rabbiners Hillel festgehalten: »Wenn ich nicht für mich bin, wer ist für mich? Und solange ich (nur) für mich selbst bin, was bin ich? Und wenn nicht jetzt, wann dann?« Rabbiner Hillel, der zur Zeit von Jesus lebte, gilt in der jüdischen Geschichte als einer der prägendsten Lehrer des Judentums, dessen Sanftheit und Geduld sprichwörtlich geworden sind. Er lehrte die Nächstenliebe und Gewaltlosigkeit und hatte zahlreiche Schüler. »Wenn nicht jetzt, wann dann?« ist der Titel, den wir für dieses Buch gewählt haben. Das ist kein Zufall, denn es ist an der Zeit, dass sich Muslime und Juden tiefgründiger miteinander beschäftigen. Im Koran heißt es: »O ihr Menschen, Wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf dass ihr einander kennenlernen möget.«

Juden und Muslime sind zwei religiöse Gemeinschaften, die eine bedeutende und historische Präsenz in Österreich haben. Das Judentum ist seit Jahrhunderten Teil der österreichischen Geschichte und aufs Engste mit ihr verwoben. Jüdinnen und Juden spielen seit jeher eine wichtige Rolle im kulturellen und gesellschaftlichen Leben Österreichs. Bis zum »Anschluss« Österreichs an Nazideutschland im März 1938 gab es eine blühende jüdische Gemeinschaft, die einen wesentlichen Beitrag zu Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft des Landes leistete. Durch die Shoah wurde die jüdische Gemeinde Österreichs zerstört. Von den 200000 Jüdinnen und Juden wurden 65000 ermordet, der Rest vertrieben. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand wieder eine kleine, aber lebendige jüdische Gemeinschaft. Heute sind etwa 8000 Jüdinnen und Juden in der Israelitischen Kultusgemeinde registriert.

Auch der Islam ist seit 150 Jahren in Österreich präsent, denn die ersten muslimischen Bevölkerungsgruppen kamen schon während der Zeit des Osmanischen Reiches in das Gebiet des heutigen Österreichs. Der Islam wurde bereits in der Monarchie in mehreren Stufen zur gesetzlich anerkannten Religion, der erste Schritt dazu erfolgte 1874. 1912 trat das Habsburger Islamgesetz in Kraft. Mit der formellen Annexion von Bosnien-Herzegowina 1908 war die Anzahl der Muslime in der damaligen Habsburgermonarchie auf fast eine Million angestiegen. Juden und Muslime dienten in der k. u. k. Armee, in der Leibgarde des Kaisers, Rabbiner und Imame taten als Militärseelsorger Dienst und ihre Militärverpflegung entsprach den Speisegesetzen. In den letzten Jahrzehnten ist die muslimische Gemeinde durch Zuwanderung stark gewachsen. Eine größere Präsenz entstand erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch Gastarbeiter aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien, die in den 1960er- und 1970er-Jahren nach Österreich kamen. Heute leben schätzungsweise rund 900000 Muslime in Österreich, etwa zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Die größten Gruppen sind türkischer und bosnischer Abstammung.

Das Zusammenleben von Muslimen und Juden in Österreich ist, wie in vielen anderen Teilen der Welt, von gegenseitigem Respekt, aber auch von Herausforderungen geprägt. Antisemitismus und Islamfeindlichkeit sind auch in Österreich immer noch Realität. Beide Gemeinschaften sehen sich mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert. Vor allem sorgt die Randgruppe der islamischen Extremisten, die medial immer wieder im Vordergrund steht, für Verunsicherung und löst bei vielen Menschen Angst aus.

Hierbei bleibt meist unbeachtet, dass die Mehrheit der Muslime die Vereinbarkeit einer Identität als muslimisch und österreichisch für selbstverständlich hält. Die Europäische Imamekonferenz von 2003 hielt in der damaligen Kulturhauptstadt Graz eindeutig die Kompatibilität von Islam mit den Werten von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus und Menschenrechten fest. Wir leben in Österreich in einer Gesellschaft, in der gegenseitiger Respekt, Gerechtigkeit, Solidarität, Chancengleichheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt einen hohen Stellenwert haben.

Aus diesem Grund setzen wir uns für ein besseres Verständnis zwischen den verschiedenen Gruppen ein, um ein friedliches und harmonisches Zusammenleben zu fördern. Hier gilt es vor allem, einander kennenzulernen. Viele Menschen sprechen über den Islam oder über das Judentum, ohne sich je damit beschäftigt zu haben. Wir möchten versuchen, durch Gespräche über die Geschichte unserer Religion, unsere Riten und Gebräuche voneinander zu lernen, ohne aber auch die heiklen Themen unserer Tage und der Politik auszuklammern. Jüdinnen und Juden, Musliminnen und Muslime – noch zu einem vielfach größeren Teil – sind integrale Bestandteile der österreichischen Gesellschaft. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich beim Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien Jaron Engelmayer und bei Senad Kusur, dem Hauptimam der bosniakischen Kultusgemeinde in Österreich, für ihre Vorworte bedanken.

Wann, wenn nicht jetzt ist die beste Zeit aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören und dadurch auch Inspiration für ein gelungenes Miteinander zu finden? Wir haben in den vergangenen Monaten viel voneinander gelernt, hoffen, Ihnen auf diesem Weg auch viele Anregungen mitzugeben und wünschen Ihnen eine interessante und wertvolle Lektüre.

Näher als vermutet:Vorwort vonOberrabbinerJaron Engelmayer

Ein Rabbiner, ein Pfarrer und ein Imam treffen sich in einer Bar … – dies ist heutzutage längst nicht mehr nur der Beginn eines Witzes, sondern real gelebter Austausch zwischen den Religionen, in gegenseitigem Respekt und gewachsenem Vertrauen.

Judentum und Islam – es mag einem oft so vorkommen, als ob ein tiefer Graben zwischen diesen beiden Religionen liegt. In Wirklichkeit wird beim genaueren Hinsehen jedoch deutlich, dass sie durchaus sehr viel verbindet, theologisch betrachtet in mancher Hinsicht sogar mehr als Christentum und Judentum, obschon alle drei Religionen mit ihren abrahamitischen Wurzeln an sich schon viele Gemeinsamkeiten aufweisen.

Durch das Aufkommen verschiedener monotheistischer Religionen sah sich Maimonides (1135–1204) im Hochmittelalter veranlasst, seine 13 Glaubensgrundsätze zu verfassen, um damit die theologischreligiösen Grundlagen des Judentums aufgrund der jüdischen Tradition und Schriften klar zu definieren und die Unterschiede insbesondere zu den verwandten Religionen abzustecken. Diese, in drei Gruppen geteilt, befassen sich zunächst in den ersten fünf Glaubensgrundsätzen mit dem jüdischen G”ttesbild. Klar werden hier bereits Trennlinien zwischen Judentum und Christentum sichtbar, wie etwa mit der Feststellung, dass G”tt keinen Körper und nichts Körperähnliches hat, eine unteilbare Einheit darstellt, und nur dieses Wesen und außer Ihm kein anderes Wesen angebetet werden darf.

Mit all diesen Prinzipien sind Judentum und Islam konform, lehrt der Islam doch ebenfalls, dass es nur einen körperlosen und unteilbaren G”tt gibt und nur dieser und sonst niemand angebetet werden darf, auch nicht der menschliche Religionsbegründer Mohammed.

Die Unterschiede zum Islam werden erst in den folgenden Glaubensgrundsätzen hervorgehoben, welche formulieren, dass im Judentum Moses der größte Prophet ist und die Torah, die Lehre G”ttes, welche er überlieferte (bekannt als Fünf Bücher Mose), bis heute original und authentisch ist und durch keine andere Lehre je ersetzt werde. Demgegenüber sehen sowohl Christentum als auch Islam in ihren Religionsstiftern die letztgültige Instanz und deren Worte und Weisung als bindend.

Auch in den Religionsgesetzen und der Ausübung der Traditionen sind sich Judentum und Islam in manchen Dingen sehr ähnlich. Abgesehen von Grundzügen, welche in vielen Religionen zu finden sind, vor allem im zwischenmenschlichen Bereich wie die Wohltätigkeit – Unterstützung von Armen und Bedürftigen, Bewirtung von Gästen, Besuch Kranker, Beistand in schweren Zeiten etc. – ergeben sich zwischen Judentum und Islam interessante Parallelen insbesondere im rituellen Bereich.

So gibt es in beiden Religionen tägliche Gebete zu festen Tageszeiten, im Islam fünf, im Judentum an gewöhnlichen Wochentagen drei, nur einmal jährlich am Versöhnungstag fünf; das Pilgern zu einem zentralen Wallfahrtsort gehört zu den die Gläubigen verbindenden Elementen – im Islam nach Mekka, im Judentum zu Tempelzeiten nach Jerusalem; beide Religionen sehen in der Beschneidung ein zentrales und identitätsstiftendes praktisches Gebot für männliche Kinder, welches auf die g”ttliche Weisung an den Vorvater Abraham zurückzuführen ist; gewisse Kleidungsvorschriften existieren ebenfalls in beiden Religionen, ebenso wie Speisegesetze, welche beiden Religionen den Verzehr von manchen Tiersorten verbieten, wie etwa Schweinefleisch, oder den Verzehr erlaubter Tiere nur nach einer bestimmten Schlachtungsmethode zulässig machen. Natürlich sind alle diese Gebote nicht identisch, insbesondere nicht in ihren praktischen Details, aber parallele Grundzüge können klar erkannt werden.

Die beiden Religionen stehen sich also durchaus näher, als von manchen vermutet wird. Wir erinnern uns mit Nostalgie an das sogenannte Goldene Zeitalter im Spanien des Hochmittelalters, in welchem mit nur wenigen Zwischenfällen Juden und Muslime in gegenseitiger Achtung und Respekterweisung das Land bewohnten. In heutiger Zeit, vielleicht mehr denn je, sind wir gefordert, mit gegenseitiger Anerkennung und Respekt zusammen zu leben und damit den Frieden und die Harmonie zu fördern, insbesondere auch zu vermeiden, Konflikte anderer Regionen zu importieren und auf die Straßen (Universitäten etc.) Österreichs, Europas oder anderer Länder zu übertragen.

Das vorliegende Buch ist ein wunderbares Vorbild für den fruchtbaren Austausch und das Bestreben, sich gegenseitig vertiefter kennenzulernen, damit sich nicht nur Rabbiner, Pfarrer und Imame im religiösen Austausch treffen, und womit mentale Mauern und Vorurteile abgebaut und das friedliche Zusammenleben in gegenseitiger kultureller Bereicherung gefördert werden, wofür den geschätzten Autoren Dr. Danielle Spera und Hochschulprofessor Imam Ramazan Demir herzlich zu danken und zu gratulieren ist.

Herausforderungenüberwinden:Vorwort vonImam Senad Kusur

Ein besonders wertvolles Beispiel, wenn es um die Begegnung zwischen Juden, Christen und Muslimen geht, stammt von einem engen Freund von mir, der in Indien einem religiös gebildeten Hindu die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der abrahamitischen Religionen zu erläutern versuchte. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass sein Gesprächspartner nicht nachvollziehen konnte, warum von drei verschiedenen Religionen die Rede ist, während im Hinduismus, trotz deutlich größerer innerer Unterschiede, immer nur von einer einzigen Religion gesprochen wird.

Durch dieses und ähnliche Beispiele wird uns bewusst, wie verwandt die drei abrahamitischen Religionen tatsächlich sind, wie viele Gemeinsamkeiten sich abzeichnen und wie sehr sie sich durch die Geschichte gegenseitig beeinflusst und bereichert haben.

Besonders das Judentum und der Islam zeigen ein verblüffend ähnliches Gottesbild, beide beziehen sich teilweise auf die gleichen Urväter und vermitteln sich in zwei sehr verwandten Sprachen der semitischen Sprachfamilie: Hebräisch und Arabisch.

Jüdische und muslimische Gelehrte haben über zahlreiche Epochen hinweg einen intensiven und produktiven Austausch miteinander gepflegt. Dieser Dialog hat nicht nur das Verständnis beider Religionen voneinander gefördert, sondern auch die Art und Weise, wie zentrale theologische und philosophische Fragen innerhalb der jeweiligen Traditionen diskutiert wurden, nachhaltig geprägt. Ohne diese historischen Berührungspunkte wären viele Themen in beiden Religionen vermutlich anders behandelt worden. Insbesondere in der mittelalterlichen Blütezeit, etwa in Al-Andalus, beeinflussten Denker wie Maimonides und Averroes (Ibn Ruschd) ihre Zeitgenossen und spätere Generationen tiefgreifend, was zu einer wechselseitigen Bereicherung in Bereichen wie der Ethik, der Rechtslehre und der Philosophie führte. Diese intellektuelle Zusammenarbeit zeigt, wie eng verwoben die Entwicklung des jüdischen und islamischen Denkens in bestimmten Perioden war.

Juden und Muslime begegneten sich über Jahrhunderte hinweg nicht nur auf intellektueller Ebene, sondern auch im alltäglichen Leben. In Städten wie Córdoba, Istanbul, Kairo, Sarajevo oder Bagdad (um nur einige zu nennen) erblühte das jüdische Leben unter muslimischer Herrschaft, und es entwickelten sich enge Freundschaften und Nachbarschaften zwischen den Gemeinschaften. Diese Beziehungen bewährten sich oft auch in Zeiten von Verfolgung und Krisen, als Menschen bereit waren, große Risiken auf sich zu nehmen, um ihre Freunde zu schützen. Tausende von einfachen Menschen wurden zu stillen Heldinnen und Helden der Menschheitsgeschichte, indem sie ihr eigenes Leben und das ihrer Familien aufs Spiel setzten, um ihre Nachbarn vor dem Tod zu retten. Diese Beispiele menschlicher Solidarität zeugen von der tiefen Verbundenheit, die zwischen Juden und Muslimen immer bestanden hat.

Leider wurden die jüdisch-muslimischen Beziehungen in den vergangenen Jahrzehnten durch zahlreiche politische Umstände stark belastet, was den täuschenden Eindruck erweckt, dass beide Religionen unversöhnlich voneinander abgedriftet seien. Dabei darf man nicht außer Acht lassen, dass die lange Geschichte der friedlichen Koexistenz und des gegenseitigen Austauschs ebenso wie die zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen Judentum und Islam weiterhin das Potenzial besitzen, diese Herausforderungen zu überwinden. Gerade diese historische Verbundenheit und Nähe könnten der Schlüssel sein, um auch in der Gegenwart wieder Brücken zu bauen und neue Wege der Verständigung und des Zusammenlebens zu eröffnen.

Das vorliegende Buch von Danielle Spera und Ramazan Demir ruft dazu auf, den Blick auf das zu richten, was Judentum und Islam eint, und stellt die gemeinsamen Werte und Traditionen in den Vordergrund. Indem es an die historische Nähe und den produktiven Austausch der beiden Glaubensgemeinschaften erinnert, fordert es zugleich die menschliche Vernunft heraus, aus diesem reichen Potenzial neue Perspektiven für eine gemeinsame, friedliche Zukunft zu entwickeln.

Gespräch:Lernen wireinander kennen

DANIELLE SPERA: Der Islam stellt viele Menschen, die nicht dieser Religion angehören, vor Herausforderungen. Viele Menschen haben Angst vor dem Islam, weil sie ihn als Bedrohung für die freien, westlichen Gesellschaften sehen. Wir tauchen jetzt gleich einmal in wesentliche Fragen ein: In westlichen Demokratien ist es geregelt, dass keine Religion über dem Gesetz stehen darf. Du vollziehst die Trennung zwischen Politik und Religion, das ist dein persönlicher Weg. Aber es kommt immer öfter zu einer Verschmelzung, gerade wenn man sich die gewalttätigen Formen des Islam anschaut.

RAMAZAN DEMIR: Es sind nicht die gewalttätigen Formen des Islam, es sind die gewalttätigen Muslime, die ihre Religion missbrauchen für ihre politischen Zwecke. Das Schreckliche hierbei ist, dass diese Extremisten im Namen des Islam agieren. Ich unterscheide immer zwischen Religion und Menschen, die dieser Religionen angehörigen. Sowohl in meiner Zeit als Gefängnisseelsorger als auch jetzt als Hochschuldozent und ehrenamtlicher Imam tue ich mein Bestes, um Aufklärungsarbeit zu leisten, um vor allem die Mehrheit der Muslime vor Extremismus zu schützen und gleichzeitig auch die extremistischen Ansichten unter der tatsächlich existierenden kleineren Gruppe von Muslimen zu deradikalisieren. Das habe ich bis dato jahrelang getan und das werde ich auch weiterhin tun, genauso wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen in der seelsorgerischen und religionspädagogischen Arbeit. Wir tun das, weil unsere Religion es von uns verlangt, weil unsere Religion Frieden bedeutet. Der Islam ist Frieden, aber es gibt Muslime, die ihre Religion missbrauchen für ihre politischen Zwecke, für ihre Interessen oder Ideologien.

DANIELLE SPERA: Durch diese Gewalttäter entsteht aber der Eindruck, dass der Islam keine Religion des Friedens ist.

RAMAZAN DEMIR: Viele setzen sich mit dem Islam nicht auseinander – so sind nur die Gewalttaten der extremistischen Muslime in den Köpfen der Leser und Zuschauer vorhanden und werden sofort mit dem Islam assoziiert. Es wird selten zwischen Islam und individuellen Muslimen unterschieden. Zudem stehen Vorurteile vermehrt im Vordergrund, die zusätzlich durch Populisten in der Politik angeheizt werden. Wenn man tiefgründig analysiert, erkennt man, dass die größte Angst vor dem Islam dort vorhanden ist, wo keine Begegnung mit Muslimen stattfindet. Ich sehe die goldene Lösung im Dialog und im Aufeinanderzugehen. Also genau das, was wir gerade tun.

DANIELLE SPERA: Ich denke, dass wir nur weiterkommen, wenn wir miteinander sprechen und versuchen, einander kennenzulernen. Vermutlich haben aber auch viele Menschen Angst vor der großen Anzahl, die die Muslime weltweit darstellen: Es sind doch zwei Milliarden Menschen, in Österreich bald eine Million.

RAMAZAN DEMIR: Die globale Entwicklung hat auch in Österreich in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass mit den Flüchtlingen die Zahl der Muslime in diesem Land gestiegen ist. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Ja, es gibt Extremisten unter Muslimen, aber wenn man die Gesamtheit der Muslime anschaut, ist das ein kleiner Bruchteil, ein Randphänomen. Es ist wichtig, diese Strömungen sehr ernst zu nehmen, ohne Wenn und Aber. Wir dürfen aber auch nicht denken, dass die Mehrheit der Muslime gewaltbereit ist. Im Islam gibt es so viele verschiedene Strömungen, so wie die Konservativen, Orthodoxen, Liberalen, religiös Praktizierenden, die Sufis und viele andere Gruppierungen, die man von den Extremisten unterscheiden muss. Genauso wie verschiedene Gruppierungen im Christentum und auch im Judentum vorhanden sind. Die Extremisten, die unsere Religion missbrauchen und gewaltbereit sind, das ist die Gruppe, gegen die man vorgehen muss. Hierbei ist es sehr wichtig, die Mehrheit der friedlichen Muslime mit ins Boot zu holen, um gemeinsam gegen die Extremisten vorzugehen. Ge