9,99 €

Mehr erfahren.

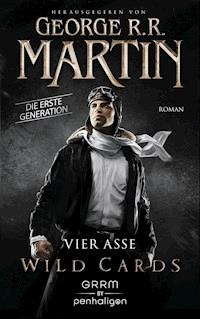

- Herausgeber: Penhaligon

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Wild Cards - 1. Generation

- Sprache: Deutsch

Die erste Generation – man nannte sie Golden Boy, Turtle oder Captain Trips, und sie waren die Helden Amerikas …

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg setzt ein wahnsinniger Wissenschaftler einen schrecklichen Virus frei. Jetboy, der größte Pilot seiner Zeit, will das Schlimmste verhindern und tritt dem Wissenschaftler am Himmel über New York in einer epischen Luftschlacht entgegen. Doch der Wild-Cards-Virus ordnet den Lauf der Geschichte bereits neu und bringt seltsam veränderte Menschen hervor. Die Asse erinnern mit ihren übermenschlichen Fähigkeiten an Superhelden. Die Joker dagegen mussten die Verwandlung mit bizarren physischen Deformationen bezahlen. Doch ob Helden oder Schurken, ob gefürchtet oder bewundert, sie sind jetzt ein Teil der Gesellschaft – und die normalen Menschen müssen lernen, mit den Wild Cards zu leben.

Die vorliegende Anthologie ist bereits in zwei Bänden im Heyne Verlag erschienen unter den Titeln »Wild Cards – Vier Asse« und »Wild Cards – Asse und Joker«. Allerdings enthält die vorliegende Anthologie zwei bislang unveröffentlichte Zusatzstorys.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1035

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Buch

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg setzt ein wahnsinniger Wissenschaftler ein schreckliches Virus frei. Jetboy, der größte Pilot seiner Zeit, will das Schlimmste verhindern und tritt dem Wissenschaftler am Himmel über New York in einer epischen Luftschlacht entgegen. Doch das Wild-Card-Virus ordnet den Lauf der Geschichte bereits neu und bringt seltsam veränderte Menschen hervor. Die Asse erinnern mit ihren übermenschlichen Fähigkeiten an Superhelden. Die Joker dagegen mussten die Verwandlung mit bizarren physischen Deformationen bezahlen. Doch ob Helden oder Schurken, ob gefürchtet oder bewundert, sie sind jetzt ein Teil der Gesellschaft – und die normalen Menschen müssen lernen, mit den Wild Cards zu leben.

Autor

George Raymond Richard Martin wurde 1948 in New Jersey geboren. Sein Bestseller-Epos Das Lied von Eis und Feuer wurde als die vielfach ausgezeichnete Fernsehserie Game of Thrones verfilmt. George R. R. Martin wurde u. a. sechsmal der Hugo Award, zweimal der Nebula Award, dreimal der World Fantasy Award (u. a. für sein Lebenswerk und besondere Verdienste um die Fantasy) und dreimal der Locus Poll Award verliehen. 2013 errang er den ersten Platz beim Deutschen Phantastik Preis für den Besten Internationalen Roman. Er lebt heute mit seiner Frau in New Mexico.

Wild Cards – Die erste Generation bei Penhaligon:

1. Vier Asse

Weitere Bände in Vorbereitung

Wild Cards (die zweite Generation) bei Penhaligon:

1. Das Spiel der Spiele

2. Der Sieg der Verlierer

Weitere Bände in Vorbereitung

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag

präsentiert

VIER ASSE

Wild Cards – Die erste Generation 1

Geschrieben vonGeorge R. R. Martin, Howard Waldrop, Roger Zelazny, Walter Jon Williams, Melinda M. Snodgrass, Michael Cassut, David D. Levine, Lewis Shiner, Victor Milán, Edward Bryant & Leanne C. Harper, Stephen Leigh, Carrie Vaughn und John J. MillerDeutsch von Christian Jentzsch und Simon Weinert

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Wild Cards« bei Bantam Books, New York.Die vorliegende Anthologie ist bereits in zwei Bänden im Heyne Verlag erschienen unter den Titeln »Wild Cards – Vier Asse« und »Wild Cards – Asse und Joker«. Allerdings enthält die vorliegende Anthologie zwei bislang unveröffentlichte Zusatzstorys.

1. Auflage

Copyright © 1986 by George R. R. Martin

Copyright © der erweiterten Ausgabe 2010 by George R. R. Martin and the Wild Cards Trust

Published by agreement with the authors and the authors’ agent, The Lotts Agency, Ltd.

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 by Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft

Redaktion: Catherine Beck

HK · Herstellung: kw

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-18410-0V001www.penhaligon.de

Inhalt

Vorbemerkung des Herausgebers

Die Gescxhichte des Wild-Cards-Projekts

Prolog

Dreißig Minuten über dem BroadwayJetboys letztes Abenteuer

Der Schläfer

Der Zeuge

Erniedrigungsrituale

Zwischenspiel eins

Captain Cathode und das geheime Ass

Powers

Taschenspielertricks

Zwischenspiel zwei

Die lange, dunkle Nacht Fortunatos

Verklärungen

Zwischenspiel drei

Tief unten

Zwischenspiel vier

Fäden

Zwischenspiel fünf

Ghost Girl stürmt Manhattan

Kommt ein Jäger …

Epilog

Die dritte Generation

Anhang

Die Wissenschaft des Wild-Card-Virus

Auszüge aus dem Protokoll der Konferenz der Amerikanischen Metabiologischen Gesellschaft über Metamenschliche Fähigkeiten

Für Ken Keller, der aus denselben Vierfarb-Wurzeln erwachsen ist wie ich.

Vorbemerkung des Herausgebers

Wild Cards spielt in einer Fantasiewelt, deren Geschichte unserer eigenen ähnelt. Alle vorkommenden Namen, Figuren, Orte und Ereignisse sind fiktiv oder werden fiktiv benutzt. Jegliche Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Ereignissen, Schauplätzen oder wirklichen Personen, lebendig oder tot, wären rein zufällig. So sind beispielsweise auch die Essays und Artikel in dieser Anthologie rein fiktiv, und es besteht keinerlei Absicht, tatsächlich Autoren wiederzugeben oder den Eindruck zu erwecken, derartige Personen hätten jemals tatsächlich die fiktiven Essays und Artikel in dieser Anthologie geschrieben oder veröffentlicht.

– GEORGE R. R. MARTIN

Die Geschichte des Wild-Cards-Projekts

John J. Miller

Alles ist Vic Miláns Schuld.

In Albuquerque, New Mexico, existiert seit mehreren Jahren eine Spielrunde, der auch eine Reihe von Science-Fiction-Autoren angehören. Wir haben unzählige Rollenspiele gespielt, am liebsten wohl Call of Cthulhu und Morrow Project, aber irgendwann schenkte Vic George R. R. Martin zum Geburtstag Superworld, das sehr rasch zu unserem Lieblingsspiel avancierte.

Ich weiß nicht, was mehr Spaß machte: exotische Charaktere zu erschaffen, Kostüme für die kleinen Figuren auf den Charakter-Datenblättern zu entwerfen oder sich mit den tödlichen Szenarien und widerlichen Schurken zu befassen, die George für uns erschuf. George, ein langjähriger Comic-Fan, dessen erste Autorengeschichten in Comic-Fanzines erschienen sind, machte es so viel Spaß, Gott zu spielen, dass er sich einen Aktenordner mit über hundert Schurken und NSCs anlegte. Wir spielten stundenlang und verbrachten anschließend noch mehr Zeit damit, über die Runden zu diskutieren, zu analysieren und auf Partys und Spielertreffen darüber zu reden.

Allmählich wurde es zu einem Problem. Wir steckten so viel Zeit und kreative Energie in das Spiel, dass Karrieren darunter litten, Beziehungen harten Belastungsproben ausgesetzt wurden und George kurz davorstand, das wunderschöne neue Haus zu verlieren, das er sich gerade in Santa Fé gekauft hatte.

Vielleicht war es auch nicht ganz so schlimm, aber wir mussten entweder das Spielen in unserem Superuniversum einschränken oder Geld damit verdienen. Letzteres kam uns eindeutig attraktiver vor, und wieder war es George, der die brillante Idee hatte, unser Universum literarisch umzusetzen. Er erzählte Melinda Snodgrass, einer der Autorinnen und Spielerinnen aus Albuquerque, von seiner Idee, und sie verbrachten einen Tag damit, sie zu diskutieren und ihr einen Rahmen zu geben, der als fiktionaler Schauplatz geeignet war.

Sie gingen von der Prämisse einer Welt aus, in der paranormale Fähigkeiten real waren, und versuchten, einen realistischen Blick auf die Auswirkungen zu werfen, die solche Kräfte zum einen auf die Welt und zum anderen auf jene haben würden, die diese Kräfte besaßen. Es war klar, dass alle Kräfte einen gemeinsamen Ursprung brauchten. Von radioaktiven Spinnen gebissen oder in verschiedene chemische Bäder getaucht zu werden oder Ringe und andere Dinge mit ungewöhnlichen Fähigkeiten zu finden würde in dieser Häufung die Leichtgläubigkeit des Lesers zu stark strapazieren.

Bewusst an der Science-Fiction orientiert, entwickelten die beiden die Idee von einem Virus, das die DNS seines Gastkörpers individuell veränderte und so eine grenzenlose Vielfalt von Kräften zuließ, die alle denselben Ursprung hatten.

Sie kamen zu dem Schluss, dass Bezeichnungen wie »Superheld« für diese realistische Herangehensweise unangemessen waren, und prägten deshalb den Begriff »Ass«, um jemanden mit bestimmten paranormalen Kräften zu beschreiben. Schnell wurde klar, dass die Spielkartenterminologie in dieser Umgebung ausgezeichnet funktionierte. Aus dem Virus wurde das »Wild-Card-Virus«, weil es sein Opfer sofort töten konnte (»Pik-Dame«), es in eine schrecklich deformierte genetische Missgeburt verwandelte (»Joker«), ihm eine Kraft von vernachlässigbarer Bedeutung schenkte (»Zwei«) oder ihm als seltenste und wunderbarste Gabe eine metamenschliche Fähigkeit bescherte, die es in ein »Ass« verwandelte.

Als diese Hürde genommen war, brauchten sie noch ein spezifisches Ereignis, um das Virus ins Spiel zu bringen. Weiterhin im Rahmen der Science-Fiction bleibend, erfanden sie eine Rasse technologisch hoch entwickelter Außerirdischer, die beschlossen, unsere Erde als Testlabor für ihr gefährliches Virus zu benutzen.

Als das Gerüst stand, schickte George verschiedenen Autoren, von denen er glaubte, dass sie sich für das Projekt interessieren könnten, eine Einladung, lehnte sich zurück und wartete auf das Eintreffen zwangsläufig völlig verdrehter Charakter- und Story-Vorschläge.

Die Albuquerque-Spielrunde hatte zu Anfang natürlich einen großen Vorteil, weil wir über eine ganze Reihe von Charakteren verfügten, die wir bereits in unserem Rollenspiel benutzt hatten. Georges Großer und Mächtiger »Turtle« überlebte den Hintergrundwechsel ebenso wie Gail Gerstner-Millers »Peregrine«, Walter Jon Williams »Modular Man«, Vic Miláns »Captain Trips« und John Millers »Yeoman« und »Wraith«. Es muss jedoch betont werden, dass die Buchversionen dieser Charaktere manchmal sehr weit von ihren Rollenspielvorfahren entfernt sind. In einigen Fällen beschränken sich die Ähnlichkeiten sogar nur noch auf Name und Fähigkeiten, während die literarischen Charaktere völlig andere Ursprünge, Persönlichkeiten und Motivationen haben.

Unglücklicherweise haben einige Charaktere den Sprung vom Rollenspiel zu Wild Cards nicht geschafft.

Vielleicht erleben Sie den »Holy Roller« (einen unglaublich fetten religiösen Fundamentalisten, der wie eine Bowlingkugel aussieht und seine Feinde dadurch besiegt, dass er sie überrollt), »Rat Man«, »Atomic Samurai«, »Professor Psycho« oder »Cycle Slut« in zukünftigen Wild-Cards-Abenteuern. Aber ich an Ihrer Stelle würde nicht darauf warten.

Ähnliches gilt für einige der Charaktere aus den allerersten Wild-Cards-Entwürfen, die nie das Licht der Welt erblickten. Da war Gardner Dozois und Jack Danns Charakter (der hier namenlos bleiben soll, aber fragen Sie mal einen beliebigen Wild-Cards-Autor danach), der die Fähigkeit hatte, jede beliebige Frau aus der ganzen Welt bei sich auftauchen zu lassen. Er konnte sie danach jedoch nicht kontrollieren, sodass es vorkam, dass eine berühmte Schauspielerin in sein Zimmer fiel, schrecklich wütend wurde, ihn zur Schnecke machte und danach abrauschte. Dann waren da »Senility Man«, der nach Belieben alt werden konnte, »Humidity Girl« und »Nova Boy«, der die Kraft hatte, die Sonne in eine Nova zu verwandeln. (Allerdings nur einmal.)

Aber es gab auch eine ganze Menge großartiger Charaktere und Ideen. John Miller, Vic Milán, Walter Jon Williams und Melinda Snodgrass aus der Albuquerque-Spielrunde wurden alle für den ersten Band akzeptiert. George lud weitere Autoren ein, die, wie er wusste, Spaß an Comics hatten, darunter auch den vielfachen Hugo- und Nebula-Gewinner und ebenfalls in New Mexico ansässigen Roger Zelazny. Zu den anderen, die auf die erste Einladungsrunde reagierten, gehörten noch Ed Bryant, Lew Shiner, Pat Cadigan, Arthur Bryon Cover und Howard Waldrop, der sein Debüt in denselben Comic-Fanzines abgeliefert hatte wie George. Ed gewann Leanne C. Harper dafür, und Lew rekrutierte Walton Simons, was das interessante, aber vollkommen irrige Gerücht aufkommen ließ, der wohlbekannte Comicautor Walt Simonson (man beachte die unglaubliche Namensähnlichkeit) schreibe für Wild Cards.

Allerdings gab es von Anfang an ein Problem. Howard Waldrop wollte in dem Buch vertreten sein, aber eine Hommage auf den Comichelden »Airboy« schreiben, und ein Charakter mit seinem eigenen Düsenflugzeug wäre in den Achtzigerjahren nun mal nichts Besonderes. Außerdem sollte die Story ihren Höhepunkt an seinem Geburtstag finden, also am 15. September 1946. George, der jenes redaktionelle Beurteilungsvermögen und die Flexibilität an den Tag legte, die rasch zu seinem Markenzeichen werden sollten, gab Howards Bitten nach und begann den ersten Band Mitte der Vierzigerjahre mit der Ankunft des Virus (und Dr. Tachyons) auf der Erde und schloss ihn 1986, der damaligen Gegenwart.

Unser erster Vertrag mit Bantam Books wurde über eine Trilogie abgeschlossen, und wir machten Bantam drei Vorschläge, die gefielen und akzeptiert wurden. Tatsächlich gratulierte man uns sogar zu unserer interessanten Idee eines »übergreifenden Schurken« (in diesem Fall der Astronom und seine gruseligen Freunde, ersonnen von Lew Shiner und Walton Simons), der die drei Bücher thematisch verband.1 Natürlich akzeptierten wir das Lob mit Vergnügen und sagten, ja, ein übergreifender Schurke. Gute Idee.

Das Schema der Wild-Cards-Trilogien wurde rein zufällig geboren, weil wir einen Vertrag über drei Bücher unterschrieben, aber es hat sich als nützliche Organisationshilfe erwiesen, und wir sind ihm in der gesamten Serie treu geblieben.2

Wild Cards, der erste Band, ist wesentlich lockerer strukturiert als jeder weitere Band der Serie. Das war eigentlich unvermeidlich. Schließlich mussten wir vierzig Jahre Historie in zehn Geschichten abdecken, die durch hervorragend konzipiertes Material miteinander verbunden wurden – was sehr rasch zu einer weiteren George-R.-R.-Martin-Tradition werden sollte. In Wild Cards verschmolz George die literarischen Stile und Techniken von Autoren wie Studs Terkel, Tom Wolfe und Hunter S. Thompson zu Vignetten, die die Brücke zwischen den Vierziger- und Achtzigerjahren spannten. Zusammen mit der genauen Darstellung und dem Verständnis der sozialen Probleme der dargestellten Zeit macht dies eine der Stärken der Serie aus: ein Gefühl der Echtheit, das bei anderen Superhelden gewöhnlich fehlt.

Aces High, der zweite Band, ist in chronologischer Hinsicht wesentlich kompakter. Die Geschichten sind im »Mosaikromanformat« eng miteinander verflochten, was ebenfalls typisch für das Wild-Cards-Universum ist. Dieses Verflechten der Geschichten und das ständige Ausleihen der Charaktere ist eine weitere Stärke dieser Serie.

Es spricht sowohl für die redaktionelle Weitsicht als auch für die gute Beziehung der Autoren untereinander, dass die Charaktere der Autoren ständig ausgeliehen werden. Anders als in anderen Shared-World-Anthologien, also Sammlungen von Storys, die in ein und derselben Welt spielen, haben die Wild-Cards-Autoren ein Vetorecht, was die Benutzung ihrer Charaktere durch andere Autoren angeht. Dieses Vetorecht erstreckt sich nicht nur darauf, was sie tun, sondern auch darauf, wie sie aussehen und was sie sagen. Wenn ein Autor den Charakter eines anderen Autors in einer Story benutzt, muss er diesem die Szenen zuschicken, in denen der Charakter auftaucht. Dadurch wird die Kommunikation unter den Autoren gefördert und die »Oberherrschaft« eines einzigen Autors verhindert, unter der andere, ähnlich gelagerte Serien zu leiden hatten.

Das dritte Buch, Jokers Wild, brachte das Konzept des Mosaikromans zur Vollendung. Ursprünglich hatte George ein paar ganz einfache Parameter für diesen Band festgelegt. Er wollte die Geschichte eines Tages im Leben des New Yorks aus dem Wild-Cards-Universum erzählen. Die Storys mussten sich daher räumlich auf New York City und zeitlich auf eine Vierundzwanzigstunden-Periode beschränken. Es konnte keine in Bolivien angesiedelte Einleitung, keine in Cleveland spielende Rückblende und keine Vorausschau auf Ereignisse in Buffalo geben. Eine vollständige, abgeschlossene Geschichte musste am 15. September 1986, dem vierzigsten Geburtstag des ersten »Wild-Cards-Tags«, in New York spielen.

Als die Vorschläge eintrafen, wählte George die sechs Plots aus, die seiner Ansicht nach das größte Potenzial hatten. Dann schrieben die Autoren dieser Plots Exposés, in denen sie festlegten, was ihre Charaktere in jeder Stunde taten, wo sie sich aufhielten und mit wem sie es zu tun hatten. Das führte zu einem dreißigseitigen Master-Exposé, das allen Autoren zugeschickt wurde.

Dann begann die eigentliche Arbeit, das Schreiben und Diskutieren und Umschreiben, das uns in die Lage versetzte, unsere eigenen Geschichten zu erzählen, während sie zugleich mit den anderen verflochten wurden.

Als der erste Entwurf stand, zerlegte George die Geschichten und setzte sie wieder zusammen. Szenen fielen heraus, wurden umgeschrieben, verkürzt oder verlängert, sodass alles von der Dramaturgie her stimmig war. Unsere Telefonrechnungen sahen aus, als stünden wir in ständiger Verbindung mit dem Mars. Die Post verdiente sich eine goldene Nase an uns, da verschiedene Entwürfe nicht nur zwischen Autor und Herausgeber hin- und hergeschickt, sondern auch den Autoren zugesandt wurden, mit denen wir am engsten zusammenarbeiteten. Am Ende stand jedoch der erste echte Mosaikroman, der je geschrieben wurde, und das bis dahin am engsten verknüpfte Wild-Cards-Buch, das von den seltsamen Ereignissen erzählte, die sich am vierzigsten Geburtstag des Wild-Cards-Tags, am 15. September 1986, zutrugen.

Damit war die erste Trilogie der Serie beendet und unser erster Vertrag erfüllt. Glücklicherweise war man bei Bantam sehr zufrieden mit der Reihe, und wir fingen praktisch sofort mit der Arbeit für die zweite Trilogie an. Im 4. Band, Aces Abroad, wurde ein erster Blick auf die Welt außerhalb New Yorks geworfen. Die Erde in Wild Cards ist nicht unsere Erde. Es gibt viele Unterschiede, manche subtil, andere grundlegend. (Wer hat beispielsweise den versteckten Hinweis in Jokers Wild bemerkt, dass Fidel Castro Schlagtrainer bei den Brooklyn Dodgers ist … und was bedeutet das im Hinblick auf die Weltgeschichte?)

Der 5. Band, Down and Dirty, brachte Tachyon und die anderen wieder nach New York zurück, wo sie sich mit Bandenkriegen und einer schrecklich mutierten Abart des Wild-Cards-Virus auseinandersetzen mussten.

Der 6. Band wurde wieder als eng verflochtener Mosaikroman geschrieben, der sich mit den acht Tagen vor und nach dem Parteitag der Demokraten in Atlanta beschäftigte. In diesem Buch wird nicht nur der Name des Präsidentschaftskandidaten der Demokraten genannt, sondern auch der Mörder eines unserer führenden Charaktere seiner gerechten Strafe zugeführt.

Jedenfalls war es ursprünglich so geplant. Bei Bantam Books erbleichte man, als wir das eintausendundzweiundfünfzigseitige Manuskript einreichten, und man beschloss, es in zwei Bänden zu veröffentlichen. Daraufhin wurde das Buch geteilt, wobei das politische Drama über den Parteitag der Demokraten unter dem Titel Ace in the Hole veröffentlicht wurde. Die Mordgeschichte wurde als Dead Man’s Hand der 7. Band der Serie.

Gegenwärtig haben die Vorarbeiten für die dritte Wild-Cards-Trilogie begonnen, und Bantam hat sich zudem bereit erklärt, zwei Wild-Cards-Romane zu veröffentlichen. Der erste Roman, der 9. Band der Serie, wird von Melinda Snodgrass geschrieben und Dr. Tachyons Rückkehr nach Takis schildern.

Die dritte Trilogie basiert auf einem Szenario von Chris Claremont und wird neben einigen anderen auch das Wild-Cards-Debüt der Autoren Claremont und William F. Wu erleben.

Und die Geschichte wird weitergehen, solange den Lesern die Begebenheiten aus einer Welt gefallen, in der Menschen Lastwagen heben und mit bloßen Händen Flammen werfen können – und doch genauso sind wie wir.

1 Walton Simons ist im ersten Band nicht als Autor vertreten; der Astronom taucht erst im zweiten Band auf. – Anm. d. Übers.

2 Da die umfangreichen Bände in der deutschen Ausgabe geteilt werden mussten, erscheinen diese Trilogien in jeweils sechs Bänden. – Anm. d. Hrsg.

Prolog

Aus Wilde Zeiten: Eine mündliche Geschichte der Nachkriegsjahre von Studs Terkel (Pantheon, 1979)

Herbert L. Cranston

Jahre später, als ich Michael Rennie in Am Tag, an dem die Erde stillstand aus der fliegenden Untertasse steigen sah, lehnte ich mich zu meiner Frau hinüber und sagte: »Ja, so sollte ein außerirdischer Abgesandter aussehen.« Ich habe immer den Verdacht gehabt, dass ihnen erst Tachyons Ankunft die Idee zu dem Film lieferte, aber Sie wissen ja, welche Veränderungen Hollywood an allem vornimmt. Ich war dabei, darum weiß ich, wie es wirklich war.

Zunächst einmal ist er in White Sands gelandet und nicht in Washington. Er hatte keinen Roboter, und wir haben ihn nicht erschossen. Wenn man bedenkt, was danach geschah, hätten wir es aber vielleicht doch tun sollen, oder?

Sein Schiff … tja, es war ganz gewiss keine fliegende Untertasse, und es sah auch nicht im Geringsten so aus wie unsere erbeuteten V-2 oder die Mondraketen auf Werners Zeichenbrettern. Es verletzte nicht nur alle bekannten Gesetze der Aerodynamik, sondern auch Einsteins spezielle Relativitätstheorie.

Er landete in der Nacht, und sein Schiff war über und über mit Lichtern bedeckt, das Schönste, was ich je gesehen habe. Es setzte mitten auf dem Versuchsgelände auf, und zwar ohne Raketen, Propeller, Rotoren oder andere sichtbare Antriebsmittel. Die Außenhülle sah aus, als würde sie aus Korallen oder porösem Gestein bestehen, und war von Auswüchsen bedeckt, sodass das Schiff einem Gebilde ähnelte, das man vielleicht in einer Tropfsteinhöhle oder beim Tiefseetauchen auf dem Meeresgrund finden kann.

Ich saß im ersten Jeep. Als wir das Schiff erreichten, war Tach bereits ausgestiegen. Michael Rennie sah in seinem silberblauen Raumanzug ganz vernünftig aus, aber Tachyon wirkte eher wie eine Kreuzung zwischen einem der drei Musketiere und irgendeinem Zirkusartisten. Ich will gar keinen Hehl daraus machen, dass wir alle die Hosen ziemlich voll hatten, als wir dort hinausfuhren, die Raketenspezialisten und Eierköpfe ebenso wie die einfachen Soldaten. Mir fiel jene Radiosendung aus dem Jahr ’39 wieder ein, als Orson Welles allen vorgemacht hat, die Marsianer würden New Jersey angreifen, und unwillkürlich kam mir der Gedanke, dass es diesmal tatsächlich geschah. Aber sobald ihn das Scheinwerferlicht traf, wie er da vor seinem Schiff stand, beruhigten wir uns. Er war einfach nicht Furcht einflößend.

Er war klein, vielleicht eins sechzig, und um die Wahrheit zu sagen, sah er ängstlicher aus als wir. Er trug diese grünen Strumpfhosen mit integrierten Stiefeln, das orangefarbene Hemd mit Spitzenrüschen an Ärmeln und Kragen und eine silberne Brokatweste. Sein Mantel war zitronengelb mit einem grünen Umhang, der ihm bis zu den Knöcheln reichte und hinter ihm im Wind flatterte. Auf dem Kopf trug er diesen breitrandigen Hut mit einer langen roten Feder, aber als ich näher kam, sah ich, dass es sich bei der Feder in Wirklichkeit um einen kosmischen spitzen Stachel handelte. Sein Haar fiel ihm auf die Schultern: Auf den ersten Blick hielt ich ihn für ein Mädchen. Außerdem war es eine merkwürdige Art von Haar, rot und glänzend, wie dünner Kupferdraht.

Ich wusste nicht, was ich von ihm halten sollte, aber ich kann mich noch erinnern, dass einer von unseren Deutschen sagte, er sehe aus wie ein Franzose.

Wir waren kaum angekommen, als er auch schon mit einer großen Tasche unter dem Arm durch den Sand stapfte und direkt – regelrecht dreist, wenn Sie so wollen – zu unserem Jeep kam. Er nannte uns seinen Namen und war noch nicht damit fertig, während vier andere Jeeps vorfuhren. Trotz seines komischen Akzents sprach er besser Englisch als die meisten von unseren Deutschen, aber anfangs, als er die ersten zehn Minuten damit verbrachte, uns seinen Namen zu nennen, war das gar nicht so leicht zu erkennen.

Ich war der erste Mensch, der mit ihm sprach. Das ist bei Gott die Wahrheit, und es ist mir egal, was Ihnen andere Leute erzählen. Ich war der Erste. Ich stieg aus dem Jeep, streckte die Hand aus und sagte: »Willkommen in Amerika.« Ich wollte mich vorstellen, aber er unterbrach mich, bevor ich weiterreden konnte.

»Herb Cranston aus Cape May in New Jersey«, sagte er. »Ein Raketenspezialist. Ausgezeichnet. Ich bin ebenfalls Wissenschaftler.«

Er ähnelte keinem Wissenschaftler, den ich je gekannt hatte, aber ich drückte ein Auge zu, da er aus dem Weltraum kam. Viel mehr beschäftigte mich die Frage, woher er meinen Namen kannte. Also fragte ich ihn.

Ungeduldig wedelte er mit seinen Rüschen in der Luft herum. »Ich habe Ihre Gedanken gelesen. Das ist aber unwichtig. Die Zeit ist knapp, Cranston. Ihr Schiff ist zerstört worden.«

Er sah richtig krank aus, während er das sagte. Traurig, wissen Sie, leidend, aber auch ängstlich. Und müde, sehr müde. Natürlich lag es an der Glocke mit dem Wild-Card-Virus, heutzutage weiß das jeder, aber damals hatte ich keine Ahnung, wovon er redete. Sie sei verloren gegangen, sagte er, und er brauche sie zurück und er hoffe um unseretwillen, dass sie noch intakt sei. Er wollte mit unseren höchsten Führern reden. Er musste ihre Namen in meinen Gedanken gelesen haben, da er Werner und Einstein und den Präsidenten aufzählte, nur dass er ihn »diesen Präsident Harry S. Truman von Ihnen« nannte. Dann stieg er hinten in den Jeep ein. »Bringen Sie mich zu ihnen«, sagte er. »Sofort.«

Professor Lyle Crawford Kent

In gewissem Sinne war ich es, der seinen Namen prägte. Sein richtiger Name, sein außerirdisches Patronymikum, war natürlich unsinnig lang. Ich erinnere mich noch, dass mehrere von uns ihn zu kürzen versuchten, indem sie bei unseren Konferenzen immer nur diesen oder jenen Teil benutzten, aber offenbar handelte es sich dabei auf seiner Heimatwelt Takis um einen Bruch der Etikette. Er korrigierte uns ständig, und zwar ziemlich arrogant, wie ich fand. Es erinnerte an einen ältlichen Pedanten, der einem Haufen Schuljungen eine Standpauke hielt. Nun, wir mussten ihn irgendwie anreden. Zuerst kam der Titel. Wir hätten ihn »Eure Majestät« oder so nennen können, da er von sich behauptete, ein Prinz zu sein, aber Amerikaner fühlen sich nicht wohl mit derartigen Katzbuckeleien. Er sagte außerdem, er sei Arzt, wenngleich nicht in unserem Wortsinn, und man muss zugeben, dass er eine Menge über Genetik und Biochemie zu wissen schien, was wohl seine Fachgebiete waren. Die meisten Mitglieder unseres Teams waren graduierte Wissenschaftler, und wir redeten einander entsprechend an, sodass es nur natürlich war, dass wir ihn nach kurzer Zeit ebenfalls »Doktor« nannten.

Die Raketenspezialisten waren geradezu besessen vom Schiff unseres Besuchers, insbesondere von der Theorie seines überlichtschnellen Antriebs. Unglücklicherweise hatte unser takisischer Freund den interstellaren Antrieb des Schiffs in seiner Hast, vor seinen Verwandten bei uns einzutreffen, ruiniert. Und außerdem weigerte er sich beharrlich, irgendeinen von uns, ob Zivilist oder Militär, das Innere seines Gefährts inspizieren zu lassen. Werner und seine Deutschen mussten sich darauf beschränken, den Außerirdischen über den Antrieb zu befragen – unter ziemlichem Druck, wie ich fand. Unser Gast schien in theoretischer Physik und Raumfahrttechnik nicht besonders bewandert zu sein, also waren seine Antworten nicht sonderlich klar – aber wir begriffen, dass der Antrieb auf einem bis dato unbekannten Teilchen beruhte, das sich überlichtschnell bewegte.

Der Außerirdische hatte eine Bezeichnung für das Teilchen, die ebenso unaussprechlich war wie sein Name. Nun, wie alle gebildeten Menschen besitze ich gewisse Altgriechischkenntnisse und einen Sinn für treffende Bezeichnungen, wenn ich das anmerken darf. Ich war derjenige, der den Begriff »Tachyon« prägte. Irgendwie brachten die GIs alles durcheinander und nannten unseren Gast bald »diesen Tachyonenkerl«. Der Ausdruck blieb hängen, und von da war es nur ein kleiner Schritt zu Doktor Tachyon, dem Namen, unter dem er in der Presse bekannt wurde.

Colonel Edward Reid

Nachrichtendienst der U.S. Army (im Ruhestand)

Sie wollen, dass ich es zugebe, nicht wahr? Jeder verdammte Reporter, mit dem ich geredet habe, will, dass ich es zugebe. Also bitte. Wir haben einen Fehler gemacht. Und wir haben auch dafür bezahlt. Wissen Sie, dass nicht viel fehlte, und man hätte uns alle, das ganze Verhörteam, vor ein Kriegsgericht gestellt? Das ist eine Tatsache.

Das Problem ist, ich weiß nicht, wie man von uns hätte erwarten können, das Ganze anders zu handhaben, als wir es taten. Mir unterstand das Verhörteam, also muss ich es wissen.

Was wussten wir schon wirklich über ihn? Nichts, abgesehen von dem, was er uns erzählt hatte. Die Eierköpfe behandelten ihn, als wäre er das Jesuskind, aber Militärs müssen einfach vorsichtiger sein. Wenn Sie das begreifen wollen, müssen Sie sich in unsere Lage versetzen und sich erinnern, wie es damals war. Seine Geschichte war völlig absurd, und er konnte nichts davon beweisen.

Gut, er ist in diesem komisch aussehenden Raketenflugzeug gelandet, nur dass es keine Raketen hatte. Das war beeindruckend. Vielleicht kam dieses Flugzeug auch tatsächlich aus dem Weltraum, wie er sagte. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht war es das Ergebnis eines jener Geheimprojekte, an denen die Nazis gearbeitet hatten, ein Überbleibsel aus dem Krieg. Gegen Ende des Kriegs hatten sie Düsenflugzeuge, wissen Sie, und diese V-2, und sie haben sogar an der Atombombe gearbeitet. Vielleicht war es auch russischen Ursprungs; ich weiß es nicht. Wenn Tachyon uns erlaubt hätte, sein Schiff zu untersuchen, hätten unsere Jungs bestimmt herausbekommen, woher es kam, davon bin ich überzeugt. Aber er wollte niemanden in das verdammte Ding hineinlassen, was mir mehr als verdächtig vorkam. Was versuchte er vor uns zu verbergen?

Er sagte, er stamme vom Planeten Takis. Nun, ich kannte keinen gottverdammten Planeten Takis. Mars, Venus, Jupiter, klar. Sogar Mongo und Barsoom. Aber Takis? Ich rief ein Dutzend Spitzenastronomen im ganzen Land an, sogar einen Burschen drüben in England. Wo liegt der Planet Takis?, fragte ich sie. Es gibt keinen Planeten Takis, sagten sie.

Angeblich war er ein Außerirdischer, oder nicht? Wir haben ihn untersucht. Wir haben ihn umgekrempelt, Röntgenstrahlen, eine Batterie psychologischer Tests, die ganze Palette. Seine Werte waren die eines Menschen. Wie wir ihn auch drehten und wendeten, er blieb ein Mensch. Keine zusätzlichen Organe, kein grünes Blut, sondern fünf Finger, fünf Zehen, zwei Eier und einen stinknormalen Schniedel. Der Bastard war also nicht anders als Sie und ich. Er sprach Englisch, um Gottes willen. Aber nicht nur das – er sprach auch Deutsch. Und Russisch und Französisch und noch ein paar andere Sprachen. Ich habe ein paar meiner Sitzungen mit ihm auf Tonband aufgenommen und die Bänder einem Linguisten vorgespielt, und der sagte, der Akzent sei eindeutig mitteleuropäisch.

Und die Gehirnklempner, Mann, Sie hätten mal ihre Berichte hören sollen. Klassisch paranoid, sagten sie. Größenwahn, sagten sie. Schizo, sagten sie. Alles möglich. Ich meine, überlegen Sie doch mal, dieser Bursche behauptet, ein Prinz aus dem Weltraum mit magischen Kräften zu sein, der ganz allein hergekommen ist, um unseren ganzen verdammten Planeten zu retten. Klingt das für Sie etwa vernünftig?

Und lassen Sie mich etwas über seine magischen Kräfte sagen. Ich gebe zu, dass mir das am meisten zu denken gab. Ich meine, Tachyon konnte einem nicht nur sagen, was man gerade dachte, er konnte einen auch seltsam ansehen und dazu bringen, dass man auf den Schreibtisch sprang und die Hose runterließ, ob man wollte oder nicht. Ich verbrachte jeden Tag mehrere Stunden mit ihm, und er überzeugte mich. Die Sache war nur, meine Berichte überzeugten die hohen Tiere im Osten nicht. Es sei irgendein Trick, dachten sie, er hypnotisiere uns, ziehe Schlüsse aus unserer Körperhaltung und bediene sich psychologischer Tricks, um uns glauben zu machen, er könne Gedanken lesen. Sie würden einen Bühnenhypnotiseur schicken, der ausknobeln solle, wie er das machte, aber bevor sie dazu kamen, war das Kind längst in den Brunnen gefallen.

Er verlangte nicht viel. Er wollte nur ein Treffen mit dem Präsidenten, um ihn zu bewegen, das gesamte amerikanische Militär zu mobilisieren, damit es nach einem abgestürzten Raumschiff suchte. Natürlich würde Tachyon das Unternehmen leiten, da niemand sonst ausreichend qualifiziert war. Unsere besten Wissenschaftler könnten, so sagte er, seine Assistenten sein. Er wollte Radar und Düsenjets und Unterseeboote und Bluthunde und absonderliche Maschinen, von denen kein Mensch je etwas gehört hatte. Nennen Sie, was Sie wollen, er wollte es. Und er wollte auch mit niemandem Rücksprache halten müssen. Dieser Bursche kleidete sich wie ein schwuler Friseur, wenn Sie meine ehrliche Meinung hören wollen, aber so, wie er Befehle erteilte, hätte man ihn mindestens für einen Drei-Sterne-General halten können.

Und warum? Ach ja, seine Geschichte, die war jedenfalls toll. Auf diesem Planeten, Takis, sagte er, hätten ein paar Dutzend große Familien alles im Griff, wie in einem Königreich, nur dass alle magische Kräfte besäßen und die Herren über alle anderen spielten, die keine magischen Kräfte besäßen. Diese Familien verbrächten die meiste Zeit damit, sich zu bekriegen wie die Hatfields und die McCoys. Sein Verein habe eine Geheimwaffe entwickelt, an der sie bereits seit ein paar Jahrhunderten arbeiteten. Ein künstliches Virus, das auf die genetische Struktur des Wirtskörpers einwirke, sagte er. Er habe zu dieser Forschungsgruppe gehört.

Nun, ich spielte mit. Was dieses Virus denn bewirke, fragte ich ihn. Und jetzt halten Sie sich fest – es bewirkte alles.

Was es laut Tachyon bewirken sollte, war eine Verstärkung ihrer Geisteskräfte, vielleicht sogar die Entwicklung neuer Kräfte, wodurch ihre Sippe gottgleich und mit Sicherheit die Oberhand über die anderen Sippen gewinnen würde. Aber das bewirkte es nicht immer. Manchmal, ja. Aber meistens tötete es die Versuchspersonen. Er erzählte immer und immer wieder, wie tödlich dieses Zeug sei, bis es mir schließlich kalt den Rücken runterlief. Wie denn die Symptome aussähen, fragte ich. Wir kannten auch 1946 schon biologische Waffen. Nur für den Fall, dass er tatsächlich die Wahrheit sagte, wollte ich wissen, worauf wir achten mussten.

Er konnte mir die Symptome nicht nennen. Angeblich gab es alle möglichen, und jeder hatte andere – jeder. Haben Sie schon mal von einem Virus gehört, das so funktioniert? Ich nicht.

Dann sagte Tachyon, manchmal verwandle das Virus die Leute auch in Monstrositäten, statt sie zu töten. Was für Monstrositäten?, fragte ich. Alle möglichen, sagte er. Ich gab zu, dass das ziemlich übel klang, und fragte ihn, warum seine Leute das Zeug nicht gegen die anderen Familien eingesetzt hätten. Weil das Virus manchmal funktioniere, sagte er. Es erschaffe die Betroffenen neu und verleihe ihnen Kräfte. Was für Kräfte? Alle möglichen Kräfte, was sonst?

Also hatten sie nun dieses Zeug. Sie wollten es nicht gegen ihre Feinde einsetzen und ihnen damit vielleicht überlegene Kräfte verleihen. Sie wollten es nicht gegen sich selbst einsetzen und damit vielleicht die halbe Sippe umbringen. Aber sie wollten auch keinen Schlussstrich unter die Sache ziehen. Sie beschlossen, es an uns zu testen. Warum an uns? Weil wir genetisch mit den Takisiern identisch seien, sagte er, die einzige Rasse, die sie kennen würden, und das Virus sei für den takisischen Genotypus gezüchtet worden. Und warum war uns so viel Glück beschert? Ein paar von seinen Leuten glaubten, es habe eine parallele Evolution stattgefunden, andere seien der Ansicht, die Erde sei eine vergessene takisische Kolonie – er wisse es nicht und es interessiere ihn auch nicht.

Er interessierte sich jedoch für das Experiment. Hielt es für »schändlich«. Er habe protestiert, sagte er, aber man habe ihn ignoriert. Das Schiff sei gestartet. Und er habe beschlossen, es ganz allein aufzuhalten. Er sei ihnen mit einem kleineren Schiff gefolgt, wobei er seinen verdammten Tachyonenantrieb ruiniert habe, um vor den anderen hier anzukommen. Als er sich ihnen in den Weg stellte, sagten sie ihm, er solle sich verpissen, obwohl er zur Familie gehörte, und sie fochten eine Art Raumschlacht aus. Sein Schiff habe leichte Schäden erlitten, ihres jedoch so schwere, dass es abgestürzt sei. Irgendwo im Osten, sagte er. Wegen der Schäden an seinem Schiff habe er sie verloren, also sei er in White Sands gelandet, wo er Hilfe zu finden glaubte.

Ich nahm die ganze Geschichte auf Band auf. Danach kontaktierte der militärische Geheimdienst alle möglichen Experten: Biochemiker, Ärzte, Fachleute für biologische Kriegsführung, was Sie wollen. Ein außerirdisches Virus, sagten wir ihnen, Symptome völlig beliebig und unvorhersehbar. Unmöglich, sagten sie. Vollkommen absurd. Einer von ihnen hielt mir einen Vortrag, warum Erdviren niemals Marsianer befallen könnten wie in diesem Buch von H. G. Wells und dass umgekehrt auch marsianische Viren nichts gegen uns ausrichteten. Alle waren sich einig, dass die Sache mit den beliebigen Symptomen lächerlich sei. Was sollten wir also tun? Wir rissen Witze über die marsianische Grippe und das Raumfahrerfieber. Irgendjemand – ich weiß nicht mehr, wer – nannte das Virus in einem Bericht das Wild-Card-Virus, und wir übernahmen die Bezeichnung, aber kein Mensch glaubte auch nur eine Sekunde lang, dass es tatsächlich existierte.

Es war eine üble Situation, und Tachyon machte alles noch schlimmer, als er zu fliehen versuchte. Er hätte es beinahe geschafft, aber wie mein alter Herr immer zu sagen pflegte, »beinahe« zählt nur beim Hufeisenwerfen und bei Granaten. Das Pentagon hatte einen eigenen Mann geschickt, um ihn auszuhorchen, einen Luftwaffencolonel namens Wayne, und irgendwann hatte Tachyon wohl ganz einfach die Nase voll. Er übernahm die Kontrolle über Colonel Wayne, und sie spazierten gemeinsam davon. Wenn sie angerufen wurden, gab Wayne einfach Befehl, sie durchzulassen. Ein hoher Rang hat seine Vorzüge. Die Deckgeschichte lautete, dass Wayne Befehle hatte, Tachyon nach Washington zu bringen. Sie setzten sich einfach in einen Jeep und kamen fast bis zum Raumschiff, aber bis dahin hatte einer der Wachposten mit mir Rücksprache gehalten, und meine Männer, die den ausdrücklichen Befehl hatten, alle Befehle Colonel Waynes zu ignorieren, erwarteten sie bereits. Wir nahmen ihn wieder in Gewahrsam und verstärkten die Bewachung. Trotz all seiner magischen Fähigkeiten konnte er nicht viel dagegen tun. Er konnte jemanden dazu bringen, dass derjenige tat, was er wollte, vielleicht sogar drei oder vier Leute, wenn er sich richtig anstrengte, aber nicht alle, und mittlerweile kannten wir seine Tricks und waren auf der Hut.

Vielleicht war es eine Schwachsinnsaktion, aber sein Fluchtversuch brachte ihm die Verabredung mit Einstein ein, mit der er uns ständig in den Ohren gelegen hatte. Das Pentagon sagte uns immer wieder, er sei der weltgrößte Hypnotiseur, aber ich kaufte ihnen das nicht mehr ab, und Sie hätten mal hören sollen, was Colonel Wayne von dieser Theorie hielt. Die Eierköpfe regten sich ebenfalls auf. Jedenfalls schafften es Wayne und ich gemeinsam, ihnen die Genehmigung abzutrotzen, den Gefangenen nach Princeton zu fliegen. Ich dachte mir, eine Unterhaltung mit Einstein könne nicht schaden, vielleicht aber nützen. Sein Schiff befand sich in sicherer Verwahrung, und von Tachyon selbst hatten wir alles erfahren, was wir erfahren konnten. Einstein war angeblich der größte lebende Denker, vielleicht wurde er ja aus dem Burschen schlau.

Es gibt immer noch welche, die sagen, das Militär sei an allem schuld, was passiert ist, aber das stimmt einfach nicht. Hinterher ist man immer schlauer, aber ich war dabei und werde bis ans Ende meiner Tage sagen, dass die Schritte, die wir unternahmen, vernünftig und besonnen waren.

Was mir wirklich an die Nieren geht, ist, wenn sie behaupten, wir hätten nichts unternommen, um diese verdammte Glocke mit den Wild-Card-Viren zu finden. Vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, ja, aber wir waren nicht dumm oder nachlässig, wir haben schon daran gedacht. Jede verdammte militärische Einrichtung im ganzen Land erhielt die Direktive, nach einem abgestürzten Raumschiff Ausschau zu halten, das wie eine Muschel mit Positionslichtern aussah. Ist es meine Schuld, wenn die Anweisung nicht ernst genommen wurde?

Halten Sie mir zumindest eines zugute. Als die Hölle losbrach, hatte ich Tachyon zwei Stunden später in einen Jet verfrachtet und war mit ihm unterwegs nach New York. Ich saß direkt hinter ihm. Der rothaarige Schwächling heulte den halben Weg über. Ich aber betete für Jetboy.

Dreißig Minuten über dem BroadwayJetboys letztes Abenteuer

Howard Waldrop

Bonhams Flugdienst in Shantak, New Jersey, war lahmgelegt. Der kleine Suchscheinwerfer auf dem Tower verdrängte kaum die Dunkelheit des wirbelnden Nebels.

Vor Hangar 23 war das Geräusch von Autoreifen auf dem nassen Asphalt zu hören. Eine Wagentür öffnete und schloss sich einen Augenblick später wieder. Schritte näherten sich dem Personaleingang. Die Tür ging auf. Scoop Swanson kam herein, seine Kodak Autograph Mark II um den Hals und eine Tasche voll Blitzlichter und Filme über die Schulter geworfen.

Lincoln Traynor erhob sich vom Motor der P-40, die er für einen Piloten überholte, der sie für 293 Dollar auf einer Auktion ersteigert hatte. Dem Zustand der Maschine nach zu urteilen, musste sie 1940 von den Flying Tigers geflogen worden sein. Im Radio auf der Werkbank lief die Übertragung eines Baseballspiels. Linc stellte es ab.

»Hallo Linc«, sagte Scoop.

»Hallo.«

»Noch keine Nachricht?«

»Ich erwarte keine. In dem Telegramm, das er gestern abgeschickt hat, steht, dass er heute Abend eintrifft. Das reicht mir.«

Scoop zündete sich mit einem Streichholz aus der Three-Torches-Schachtel auf der Werkbank eine Camel an. Er blies den Rauch in Richtung des »Rauchen verboten«-Schilds an der Rückseite des Hangars. »He, was ist das?« Er ging nach hinten. Dort lagen zwei rote Tragflächenverlängerungen in ihrer Transportverpackung und zwei 300-Gallonen-Abwurftanks. »Wann sind die gekommen?«

»Die Luftwaffe hat sie gestern von San Francisco geschickt. Heute ist noch ein Telegramm für ihn gekommen. Von mir aus kannst du es ruhig lesen. Schließlich machst du die Story.« Linc reichte ihm den Befehl des Kriegsministeriums.

An: Jetboy (Tomlin, Robert NMI)

Via: Bonhams Flugdienst

Hangar 23

Shantak, New Jersey

1. Mit Wirkung vom 12. August ’46, 12:00 Uhr, ist Ihr aktiver Dienst bei der United States Army Air Force beendet.

2. Ihr Flugzeug (Experimentalmodell, Seriennummer JB-1) wird hiermit aus dem aktiven Dienst bei der United States Army Air Force ausgemustert und Ihnen als Privatflugzeug zugeteilt. Weitere Materiallieferungen sind weder von der USAAF noch vom Kriegsministerium zu erwarten.

3. Urkunden, Belobigungen und Auszeichnungen folgen mit separater Post.

4. Unsere Akten weisen aus, dass Tomlin, Robert NMI keinen Pilotenschein besitzt. Bitte setzen Sie sich wegen der Flugstunden und Prüfungen mit CAB in Verbindung.

5. Klarer Himmel und Rückenwind.

Im Auftrag

Arnold, H. H.

Colonel des Stabs, USAAF

Bezugnahme: Exekutivorder Nr. 2, 08. Dez. ’41

»Was soll denn das mit dem Pilotenschein?«, fragte der Zeitungsmann. »Ich bin das Archiv von oben bis unten durchgegangen – seine Akte ist einen halben Meter dick. Teufel, er muss schneller und weiter geflogen sein und mehr Flugzeuge abgeschossen haben als jeder andere – fünfhundert Maschinen, fünfzig Schiffe! Und das ohne Pilotenschein?«

Linc wischte sich Schmiere aus dem Schnurrbart. »Genau. Der flugverrückteste Bursche, den ich je gesehen habe. Damals, im Jahr ’39, hörte er, dass hier draußen ein Job frei sei. Kann kaum älter als zwölf gewesen sein. Jedenfalls stand er hier um vier Uhr morgens auf der Matte – er war extra deswegen aus dem Waisenhaus ausgerissen. Irgendwann kamen sie, um ihn zu holen. Aber da hatte ihn Professor Silverberg schon angestellt, und er hat dann auch alles mit dem Waisenhaus geregelt.«

»Silverberg, ist das nicht der, den die Nazis umgelegt haben? Der Bursche, der den Jet gebaut hat?«

»Genau. War allen anderen um Jahre voraus, aber ziemlich verdreht. Ich hab das Flugzeug für ihn zusammengesetzt, Bobby und ich haben es in Handarbeit fertiggestellt. Aber Silverberg hat die Düsentriebwerke gebaut – die gottverdammtesten Triebwerke, die ich je gesehen habe. Die Nazis und die Italiener und Whittle in England hatten mit ihren auch schon begonnen. Aber die Deutschen bekamen heraus, dass hier irgendwas vorging.«

»Wie hat er fliegen gelernt?«

»Er konnte es schon immer, glaube ich«, sagte Lincoln. »Gerade hatte er mir noch beim Schweißen geholfen, und kurz darauf düsten er und der Professor mit vierhundert Meilen in der Stunde herum. Im Dunkeln und mit diesen allerersten Triebwerken.«

»Wie haben sie es geheim gehalten?«

»Gar nicht, jedenfalls nicht gut. Die Spione sind Silverberg auf den Pelz gerückt – sie wollten ihn und das Flugzeug. Bobby war damit unterwegs. Ich glaube, er und der Prof wussten, dass irgendwas im Busch war. Silverberg hat sich so tapfer gewehrt, dass die Nazis ihn getötet haben. Dann kam das diplomatische Theater. Damals war die JB-1 nur mit sechs 7,62-mm-MGs bestückt – keine Ahnung, woher der Professor die bekommen hat. Aber Bobby hat sich den Wagen mit den Spionen und das Schnellboot auf dem Hudson vorgenommen, auf dem es von Botschaftsleuten nur so wimmelte. Alle hatten Diplomatenpässe … Sekunde mal«, unterbrach sich Linc. »Das Spiel in Cleveland muss gleich zu Ende sein.« Er schaltete das metallene Philco-Radio an, das auf dem Werkzeugregal stand.

»… Sanders zu Papenfuss zu Volstad, ein Double. Das reicht. Also liegen die Sox jetzt zwei zurück. Wir melden uns gleich …« Linc schaltete wieder ab. »Fünf Mäuse im Eimer«, sagte er. »Wo war ich stehen geblieben?«

»Die Krauts haben Silverberg umgelegt, und Jetboy hat’s ihnen heimgezahlt. Er ist nach Kanada abgehauen, nicht?«

»Hat sich der RCAF angeschlossen, inoffiziell. Hat in der Luftschlacht um England mitgekämpft, ist mit den Tigers nach China gegangen, um gegen die Japse zu kämpfen, und war dann beim Angriff auf Pearl Harbour wieder in England.«

»Und Roosevelt hat ihn in Dienst gestellt?«

»Könnte man sagen. Weißt du, ist schon ’ne ziemlich komische Sache mit seinem Werdegang. Er kämpft während des gesamten Kriegs, länger als jeder andere Amerikaner – von Ende ’39 bis ’45 –, und dann, kurz vor dem Ende, wird er über dem Pazifik vermisst. Offiziell gilt er als verschollen – aber wir halten ihn alle für tot. Dann finden sie ihn letzten Monat auf einer unbewohnten Insel, und jetzt kommt er nach Hause.«

Sie hörten ein hohes, dünnes Jaulen wie von einem Propellerflugzeug im Sturzflug. Es kam von draußen aus dem nebligen Himmel. Scoop zündete sich die dritte Camel an. »Wie kann er in dieser Milchsuppe landen?«

»Er hat Allwetter-Radar – ’43 aus einem deutschen Nachtjäger ausgebaut. Er könnte das Flugzeug um Mitternacht in einem Zirkuszelt landen.«

Sie gingen zur Tür. Zwei Landelichter durchdrangen den wogenden Nebel. Sie senkten sich auf die Landebahn, wendeten und näherten sich langsam dem Hangar.

Der rote Rumpf glänzte im grauen Licht des Rollfelds. Der zweimotorige Hochdecker rollte langsam auf sie zu und blieb dann stehen.

Linc Traynor schob Bremskeile unter jedes der beiden hinteren Räder des Dreibeinfahrgestells. Der vordere Teil des gläsernen Kanzeldachs hob sich ein Stück und wurde zurückgeschoben. Das Flugzeug hatte vier 20-mm-Kanonen in den Tragflächen zwischen den Motoren und eine 75-mm-Kanone links unter dem Cockpit.

Das Seitenruder war hoch und schlank, und die hinteren Höhenruder waren geformt wie der Schwanz einer Bachforelle. Unter jedem Höhenruder befand sich die Mündung eines nach hinten feuernden MGs. Die einzigen Kennzeichen auf dem Flugzeug waren vier USAAF-Sterne auf einem schwarzen Kreis und die Seriennummer JB-1 auf der rechten und unter der linken Tragfläche, außerdem unter dem Ruder.

Die Radarantenne auf der Nase sah aus wie ein Grillspieß.

Ein Junge in roter Hose, weißem Hemd und blauem Helm mit Brille kletterte aus dem Cockpit und die einziehbare Leiter auf der linken Seite herab.

Er war neunzehn, vielleicht zwanzig. Er setzte Helm und Brille ab. Darunter hatte er gelockte, mausbraune Haare und grünbraune Augen, er war klein und untersetzt.

»Linc«, sagte er. Er zog den pummeligen Mann an sich und klopfte ihm eine Minute lang auf den Rücken.

Scoop schoss ein Foto.

»Schön, dass du wieder da bist, Bobby«, sagte Linc.

»Seit Jahren hat mich niemand mehr so genannt«, erwiderte er. »Hört sich toll an.«

»Das ist Scoop Swanson«, sagte Linc. »Er wird dich wieder berühmt machen.«

»Ich würde lieber schlafen.« Er schüttelte dem Reporter die Hand. »Kann man hier in der Gegend irgendwo Schinken und Eier bekommen?«

Im dichten Nebel näherte sich die Barkasse dem Dock. Draußen im Hafen hatte ein Schiff die Reinigung der Bilgen beendet und wendete, um nach Süden zu dampfen.

Drei Männer standen am Anlegeplatz: Fred, Ed und Filmore. Ein Mann verließ die Barkasse mit einem Koffer in der Hand. Filmore beugte sich vor und gab dem Mann am Ruder des Motorboots einen Lincoln und zwei Jacksons. Dann half er dem Burschen mit dem Koffer.

»Willkommen daheim, Dr. Tod.«

»Es ist schön, wieder zurück zu sein, Filmore.« Tod trug einen ausgebeulten Anzug und einen Übermantel, obwohl August war. Sein Hut war ins Gesicht gezogen, in dem etwas metallisch Glitzerndes die schwachen Lichter eines Kaufhauses reflektierte.

»Das ist Fred, und das ist Ed«, sagte Filmore. »Sie sind nur für diese Nacht dabei.«

»Hallo«, sagte Fred.

»Hallo«, sagte Ed.

Sie gingen zum Wagen, einem ’46er Mercury, der wie ein U-Boot aussah. Sie stiegen ein, während Fred und Ed die nebligen Gassen in der Nähe beobachteten. Dann klemmte sich Fred hinter das Steuer, und Ed kletterte auf den Beifahrersitz, eine abgesägte Schrotflinte Kaliber 10 auf dem Schoß.

»Niemand erwartet mich. Niemand kümmert sich um mich«, sagte Dr. Tod. »Alle, die etwas gegen mich hatten, sind entweder tot oder im Krieg ehrbar geworden und haben einen Haufen Geld gemacht. Ich bin ein alter Mann, und ich bin müde. Ich ziehe aufs Land und züchte Bienen und wette auf Pferde und spekuliere an der Börse.«

»Kein Ding in der Mache, Boss?«

»Kein Stück.«

Als sie an einer Straßenlaterne vorbeifuhren, wandte er den Kopf. Sein halbes Gesicht war weg und durch eine Metallplatte ersetzt, die vom Kinn bis zum Haaransatz und von der Nase bis zum linken Ohr reichte.

»Erstens kann ich nicht mehr schießen. Meine räumliche Wahrnehmung ist nicht mehr das, was sie mal war.«

»Sollte mich nicht wundern«, sagte Filmore. »Wir hörten, dass Ihnen ’43 was passiert ist.«

»Das war bei einem einigermaßen einträglichen Unternehmen in Ägypten, als das Afrikakorps auseinanderfiel. Wir haben die Leute mit einer nominell neutralen Luftflotte gegen eine Gebühr ein- und ausgeflogen. Nur eine Nebenbeschäftigung. Dann trafen wir auf ein Fliegerass.«

»Wer war es?«

»Der Bengel mit dem Düsenjäger, bevor die Deutschen die Dinger hatten.«

»Um die Wahrheit zu sagen, Boss, ich hab mich nicht viel um den Krieg gekümmert. Rein territoriale Konflikte betrachte ich am liebsten aus der Ferne.«

»Hätte ich auch tun sollen«, sagte Dr. Tod. »Wir sind von Tunesien aus gestartet. Auf dem Flug hatten wir ein paar wichtige Leute an Bord. Irgendwann schrie der Pilot auf, dann gab es eine gewaltige Explosion. Als ich am nächsten Morgen zu mir kam, trieben wir zu zweit auf einem Rettungsfloß im Mittelmeer. Mein ganzes Gesicht tat weh. Ich richtete mich auf. Irgendwas fiel auf den Boden des Floßes. Es war mein linkes Auge. Es sah mich von unten an. Da wusste ich, dass ich ein Problem hatte.«

»Sie sagten, es war ein Bengel mit einem Düsenjäger?«, fragte Ed.

»Ja. Später haben wir herausgefunden, dass er unseren Code geknackt hatte und sechshundert Meilen weit geflogen war, um uns abzufangen.«

»Wollen Sie mit ihm abrechnen?«, fragte Filmore.

»Nein. Das ist schon so lange her, dass ich mich kaum noch an diese Gesichtshälfte erinnern kann. Der ganze Vorfall war mir letzten Endes eine Lehre, vorsichtiger zu sein. Ich habe ihn als Charakterstärkung abgehakt.«

»Also kein Ding in der Mache, was?«

»Kein einziges«, sagte Dr. Tod.

»Das wird zur Abwechslung bestimmt ganz nett«, sagte Filmore.

Sie betrachteten die Lichter der Stadt, die langsam an ihnen vorbeizogen.

Er fühlte sich unbehaglich in seinem neuen braunen Anzug und der Weste, als er an die Tür klopfte.

»Herein, es ist offen«, sagte eine Frauenstimme. Dann hörte er sie nur noch gedämpft. »Ich bin in einer Minute fertig.«

Jetboy öffnete die Eichentür und ging in das Zimmer und an dem Raumteiler aus Glasbausteinen vorbei.

Eine wunderschöne Frau stand in der Mitte des Zimmers, ein Kleid halb über Arme und Kopf gezogen. Sie trug ein Mieder, Strumpfgürtel und ein Seidenhöschen. Mit einer Hand zog sie das Kleid herunter.

Jetboy wandte sich errötend ab.

»Oh«, sagte die Frau. »Oh! Ich … wer?«

»Ich bin es, Belinda«, sagte er. »Robert.«

»Robert?«

»Bobby, Bobby Tomlin.«

Sie starrte ihn einen Moment lang an, die Arme schützend vor der Brust gekreuzt, obwohl sie vollständig angezogen war. »Ach, Bobby«, sagte sie dann und kam zu ihm, umarmte ihn und küsste ihn auf den Mund.

Genau darauf hatte er sechs Jahre lang gewartet.

»Bobby. Schön, dich wiederzusehen. Ich … ich hatte jemand anders erwartet – ein paar Freundinnen. Wie hast du mich gefunden?«

»Tja, das war gar nicht so leicht.«

Sie trat einen Schritt zurück. »Lass dich mal anschauen.«

Er betrachtete sie. Das letzte Mal, als er sie gesehen hatte, war sie vierzehn gewesen, eine wilde Göre im Waisenhaus. Sie war mager gewesen und hatte dünnes blondes Haar gehabt. Einmal, mit elf Jahren, hätte sie ihm fast die Lichter ausgeknipst. Sie war ein Jahr älter als er.

Dann war er ausgerissen, um auf dem Flugplatz zu arbeiten und später mit den Briten gegen Hitler zu kämpfen. Er hatte ihr den ganzen Krieg über geschrieben, wann immer er konnte. Sie hatte das Waisenhaus verlassen und war in ein Pflegeheim gesteckt worden. 1944 war einer seiner Briefe mit dem Vermerk »Unbekannt verzogen« zurückgekommen. Dann hatte er im letzten Kriegsjahr als verschollen gegolten.

»Du hast dich auch verändert«, sagte er.

»Genau wie du.«

»Äh …«

»Ich habe während des ganzen Kriegs die Zeitungen studiert. Ich habe dir auch geschrieben, aber ich glaube nicht, dass dich die Briefe je erreicht haben. Dann sagten sie mir, du würdest vermisst, und da habe ich es wohl aufgegeben.«

»Tja, ich wurde tatsächlich vermisst, aber sie haben mich gefunden. Jetzt bin ich wieder da. Wie ist es dir ergangen?«

»Eigentlich ganz gut, nachdem ich aus dem Pflegeheim ausgerissen war«, sagte sie. Ein schmerzlicher Ausdruck huschte über ihr Gesicht. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich war, als ich von dort weg war. Ach, Bobby, ich wünschte, alles wäre anders gekommen!« Sie fing unterdrückt an zu weinen.

»He«, sagte er und packte sie an den Schultern. »Setz dich. Ich habe etwas für dich.«

»Ein Geschenk?«

»Genau.« Er gab ihr ein schmieriges, ölverschmiertes Päckchen. »Das habe ich in den letzten beiden Kriegsjahren immer bei mir gehabt. Es war auch auf der Insel bei mir im Flugzeug. Tut mir leid, dass ich keine Zeit hatte, es neu einzupacken.«

Sie riss das englische Einwickelpapier auf. Darin waren zwei Bücher: The House at Pooh Corner und The Tale of the Fierce Bad Rabbit.

»Oh«, sagte Belinda. »Vielen Dank.«

Er erinnerte sich noch, wie sie müde und staubig direkt nach einem Baseballspiel in ihrem Waisenhaus-Einteiler auf dem Boden des Lesezimmers lag, ein Pooh-Buch offen vor sich.

»Das Pooh-Buch ist von Christopher Robin signiert«, sagte er. »Ich habe herausbekommen, dass er ein RAF-Offizier in einer der Basen in England war. Er sagte, normalerweise täte er so etwas nicht, und er sei auch nur ein ganz gewöhnlicher Flieger. Ich sagte ihm, ich würde es keinem erzählen. Ich hatte mir die Hacken nach einem Exemplar des Buches abgelaufen, und das wusste er wohl. Mit dem anderen Buch ist eine ganz nette Geschichte verbunden. Ich kam in der Abenddämmerung von einem Einsatz zurück. Begleitschutz für ein paar flügellahme B-17. Plötzlich habe ich zwei deutsche Nachtjäger im Anflug gesehen, wahrscheinlich auf Patrouille, um ein paar Lancasters abzuschießen, noch bevor sie den Kanal erreichten.

ENDE DER LESEPROBE

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: