Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jung u. Jung

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

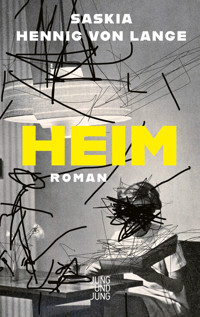

Ein Haus im Wald, ein Haus, in dem es nicht nur für Max Schmeling um Leben und Tod geht. Max Schmeling stirbt. Es gibt nichts mehr, woran er festhalten könnte: Sein Leben als Box-Legende, die Menschen, die ihn begleitet haben, seine Frau Anny Ondra, alles ist längst verloren. Nur eine Kran kenschwester ist bei ihm in diesen letzten Tagen in seinem Haus im Wald. Jahre später steht dieses Haus immer noch leer, verwahrlost und zugewachsen. Ein Sachver ständiger soll entscheiden, was damit nun geschieht, deshalb macht er sich eines Tages auf den Weg zu diesem Haus im Wald. Aber was als Besichtigung beginnt, gerät außer Kontrolle. Während er sich dort verkriecht, nimmt seine Frau zuhause einen ganz anderen Kampf auf und trennt sich von einem Leben, das es schon lange nicht mehr gibt.Jeder für sich kämpfen in diesem atemlos und mit erschreckender Komik erzählten Roman drei Menschen um ihr Leben, um das Unwiederbringliche. Es ist ein Kampf ohne Gegner, in dem es nichts zu gewinnen gibt und der doch ein Feuer entfacht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 291

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zurück zum Feuer

© 2014 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: von Zubinski, Frankfurt am MainDruck: CPI Moravia Books, PohořeliceISBN 978-3-99027-058-5

SASKIA HENNIG VON LANGE

Zurück zum Feuer

Roman

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

1

Man muss sich dem stellen, und es hilft ja auch nichts, wenn man eine solche Entscheidung, eine Entscheidung, von der einiges abhängt, Dinge und Ereignisse, die das Eigene weit übersteigen, wenn man also eine solche Entscheidung ewig hinauszögert und vor sich herschiebt. Es hilft nichts und führt zu nichts, also reiße ich mich jetzt zusammen, stehe vom Sofa auf, gehe in den Flur, schlüpfe aus den Hausschuhen und hinein in die Straßenschuhe und öffne die Wohnungstür, greife im Hinausgehen noch nach meinem Mantel. In der Manteltasche habe ich die Schlüssel, die Autoschlüssel und die anderen, vor Tagen schon habe ich sie da hineingleiten lassen, und ich weiß noch genau, vor wie vielen Tagen das war. Ich erinnere mich, wie ich in meinem Büro saß, aus dem Fenster schaute, nichts anschaute, und es gibt da auch nicht viel zu sehen, eine Straße, gegenüber ein anderes Gebäude, darin Menschen an Schreibtischen, so wie ich einer bin, und mit einem Mal dachte, dass jetzt eine Entscheidung her muss, dass ich diesen Schlüssel und alles, was damit zu tun hat, nicht weiter ignorieren kann. Das dachte ich vor ein paar Tagen schon, diese Ansprache brauchte es gar nicht, von der ich auch noch nicht wissen konnte, und daran sieht man doch, dass ich Herr der Lage bin. Denn natürlich muss ich wenigstens einen Bericht schreiben, eine Empfehlung aussprechen, egal, wie ungewöhnlich die Situation ist, in der ich mich gerade befinde, und wie ich, während ich das dachte, mit der Rechten die obere Schublade meines Schreibtischs aufzog, auch daran erinnere ich mich. Ich musste nicht einmal hinschauen, so oft habe ich diese Schublade schon aufgezogen, und ich musste auch meine Gedanken nicht abwenden von dem, was ich da draußen, vor meinem Fenster, sah, und auch von dem nicht, was ich dort nicht sah, so vertraut war mir dieser Handgriff. Und deshalb schaute ich noch aus dem Fenster, als ich mit meiner Rechten zwischen den Kugelschreibern und Büroklammern, zwischen allem herumfuhr, was da eben so liegt, in einer solchen Schublade, und was man da nie mehr herausräumt, denn es ist ja so, dass in einer solchen Schublade eher immer noch etwas dazukommt, Gummiringe, Visitenkarten, Heftklammern, und dass man nur selten etwas herausnimmt. Ich wühlte also darin herum, bis ich endlich das kühle Metall zwischen meinen Fingern spürte und den Schlüssel erkannte, an den Erhebungen des Gummirings, der den Hausschlüssel vom Schlüssel zum Gartentor unterscheidbar machen sollte, was gar nicht nötig war, ist der eine doch klein und rau, hat einen Bart mit vielen Zähnen und löchrige Einkerbungen an seiner Oberseite, der andere dagegen ist lang und glatt und elegant und hat einen einfachen Bart.

Diese beiden Schlüssel höre ich in meiner Tasche, während ich mir den Mantel überziehe, und ich höre, wie sie aneinanderschlagen, und ich höre auch den metallenen Ring, der sie miteinander verbindet, wie er gegen meinen Autoschlüssel schlägt, und ich spüre deren Gewicht in der Manteltasche. Meinen eigenen Schlüssel, den zur Wohnung, ziehe ich im Hinausgehen ab und stecke ihn in die Hosentasche. Ich trete aus dem Haus, ich steige in mein Auto, ich lasse den Motor an und denke an den Weg, der vor mir liegt. Denn ich muss einmal quer durch die Stadt und dann aus der Stadt hinaus und auf die Autobahn und dort ein Stück fahren und dann wieder herunter und über die Bundesstraße und schließlich über Landstraßen und Feldwege, bis ich endlich bei dem Haus angekommen sein werde. Ich erinnere mich daran, wie ich diesen Weg zum ersten Mal gefahren bin, im Kopf ein Bild von diesem Haus, das es so schon längst nicht mehr gibt und das es auch bei meinem ersten Besuch nicht mehr gegeben hat. Ein paar Jahre ist das her, und seitdem bin ich nicht mehr dagewesen, das war ja das einzige Mal, dass ich dahin fuhr, mit einem Bild in meinem Kopf, das dort noch immer sitzt. Doch nichts, was dieses Bild ausmachte, ist heute noch da und wird deshalb auch jetzt nicht da sein, wenn ich gleich dort angekommen sein werde, wenn ich mein Auto an der Grundstücksgrenze abgestellt und das Tor geöffnet haben und den langen Weg auf das Haus zugegangen sein werde. Denn das Haus, das gibt es ja noch, das steht da nach wie vor mitten im Wald, so tief drinnen, dass man es von der Straße aus, die mehr ein Weg ist als eine Straße, dass man es also von diesem Weg aus kaum sehen kann und leicht daran vorbeifahren könnte. Und eigentlich war das Bild in meinem Kopf nicht das Bild von einem Haus, sondern das Bild von zwei Menschen, die dort vor diesem Haus standen, denn das Haus, ein Teil dieses Hauses, war, wenn überhaupt, nur der Hintergrund des Bildes, das diese beiden Menschen abgaben und das mir so eindrücklich in Erinnerung ist. So sehr, dass ich, als ich zum ersten Mal hierherkam, fest damit rechnete, dass die beiden dort stehen und mir entgegenblicken würden, mit Augen, die man auf diesem Foto gar nicht erkennen kann und die ich, wahrscheinlich gerade deshalb, umso mehr zu sehen wünschte. Obwohl ich ja wusste, oder wenigstens wissen konnte, dass ich überhaupt nur dahin fuhr, weil keiner dieser beiden noch lebte und nur das Haus noch übrig war.

Ich bin angekommen und parke mein Auto am Grundstücksrand, halb auf der Straße, das macht nichts, denn hier kommt nie jemand vorbei, am Tag nicht und jetzt, in den Abendstunden, schon gar nicht. Ich ziehe den Schlüssel ab, schalte die Scheinwerfer aus, und es ist auf einmal so dunkel, als hätte ich die Augen geschlossen. Ich fahre mir mit der Hand darüber und einmal durchs Gesicht, schließe meine Augen und öffne sie wieder. Es ist immer noch dunkel, keine Straßenlaterne, kein Licht, nichts. Eine Dunkelheit, die es in der Stadt gar nicht gibt, und ohne dass ich je darüber nachgedacht hätte, habe ich angenommen, dass es eine solche Dunkelheit, eine Dunkelheit, die ich mir nicht hätte ausdenken können und die mich deshalb völlig überrascht und einschließt, eigentlich nirgendwo gibt. Draußen ist es dunkel, hier drinnen im Auto ist es dunkel, überall ist es dunkel. Ich selbst bin mitten in dieser Dunkelheit und kann mich nicht sehen darin, kann nur annehmen, dass ich noch hier bin, und kann es spüren, wenn ich die Hand auf meinen Oberschenkel lege. Ich taste mit dieser Hand nach der Innenbeleuchtung, schalte sie ein, suche im Handschuhfach nach einer Taschenlampe, suche danach, obwohl ich ja weiß, dass in diesem Handschuhfach keine Taschenlampe ist. Ich taste noch ein bisschen darin herum, steige schließlich aus, gehe um das Auto. Der Schein aus seinem Inneren beleuchtet nun auch den nassen Waldboden und ein Stück der Straße, ich öffne den Kofferraum, schaue im Verbandskasten, zwischen den Einkaufskörben, unter der Wolldecke, räume alles raus und stelle es neben mich auf die Straße, hebe sogar die Abdeckung des Ersatzreifens an und weiß doch die ganze Zeit schon, dass ich nirgendwo eine Taschenlampe finden werde, weil da keine ist und weil ich auch keine brauche, für meinen Beruf nicht und auch sonst nicht. Wann bin ich schon einmal im Dunkeln, an einem Ort, den ich nicht kenne und an dem es kein Licht gibt, keinen Strom. Und doch lasse ich von dem Gedanken noch nicht ab, da könnte irgendwo, in den Ritzen der Rückbank, im Fußraum, eine Taschenlampe zu finden sein. So sehr wünsche ich es mir, dass ich vor meinem inneren Auge eine solche Taschenlampe sehe und in den Händen spüre, wie ich um ihren kühlen, achteckigen Griff fasse, wie mein Daumen den geriffelten Plastikschalter nach oben schiebt. Und ich weiß doch zugleich, dass ich das alles nur mache, weil ich den Gedanken noch nicht fassen will, dass ich umsonst hergekommen bin, dass ich den ganzen langen Weg hierher umsonst unternommen haben soll, weil ich nicht umkehren und nachhause fahren will, schon gar nicht unverrichteter Dinge. Doch was nutzt es, was soll ich hier ausrichten? Wie soll ich mir im Dunkeln über etwas klar werden, das ich schon im Hellen kaum begreifen konnte: »Es ist nicht nur dieses Haus, Max, es geht um viel mehr, da hängt eine ganze Geschichte dran. Und das wissen Sie. Und natürlich verstehe ich, dass das im Moment schwierig für Sie ist. Unter den Umständen. Aber der Fall ist ja nicht ganz neu, der liegt ja nicht erst seit gestern auf Ihrem Schreibtisch. Und wenn Sie dem nicht gewachsen sind, dann geben Sie ihn eben ab, mir soll das recht sein. Aber, wie auch immer, einen Bericht müssen Sie schon schreiben, und da müssen Sie auch irgendwie plausibel machen, warum sich in den letzten Jahren so gar nichts getan hat. Lassen Sie sich etwas einfallen, Max, das schaffen Sie schon.« Er hat Recht, so kann es nicht weitergehen, das denke ich nicht nur, weil er mein Chef ist, und auch nicht erst, seit er mir diesen Vortrag gehalten hat, denn ich wusste gleich, was er meint, obwohl das beileibe nicht der einzige Fall ist, an dem ich arbeite, wirklich nicht. Und ich wusste ja auch, dass ich diese Sache nicht ewig vor mir herschieben konnte. Nur, warum mir das alles so schwerfiel, das wusste ich nicht, in dem Moment nicht, und das weiß ich auch immer noch nicht, und unter anderem deshalb bin ich hier. Ich mag einfach nicht glauben, dass alles daran scheitern soll, dass hier kein Licht ist und dass ich keine Taschenlampe bei mir habe. Da könnte man fast denken, mein Unterbewusstes tue das mit Absicht: mich mühevoll hierherbringen, um mir dann gleich wieder einen Strich durch die Rechnung zu machen und mir zu zeigen, dass ich hier, dass ich vielleicht sogar im Allgemeinen, in meinem Leben und in denen anderer, gar nichts ausrichten kann.

Doch es bleibt mir ja nichts übrig, ich kann nicht die ganze Nacht hier im Auto sitzen und warten, bis es hell wird. Was würde Inge denken, die gar nicht zuhause war, als ich ging, und das war gut so, denn so konnte sie mich nichts fragen, und ich musste ihr nichts antworten. Denn natürlich hatte ich mit ihr über den Fall gesprochen, das bleibt ja gar nicht aus, wenn man sich so viele Jahre mit einer Sache beschäftigt, und auch sie hatte mich immer wieder gedrängt, endlich etwas zu unternehmen. Gerade deshalb wäre es mir schwergefallen, ihr zu sagen, wo ich hinfuhr, denn ich wollte nicht ihre Hand auf meinem Rücken spüren und dazu ihre wohlmeinenden und aufmunternden Worte hören. Und ich wollte sie dann nicht ansehen müssen und in ihre müden Augen schauen, während sie mich fragt, warum das ausgerechnet heute sein müsse, nach allem, und ob die Sache, nachdem sie so viele Jahre gewartet habe, nicht noch ein paar Wochen oder Tage wenigstens warten könne. Das konnte sie nämlich nicht, aber das hätte ich ihr nicht sagen können, deshalb bin ich einfach aufgebrochen, bevor sie zurückkam. Denn das hier ist meine Sache, ich muss das jetzt erledigen, und ich will schon gar nicht wissen, was sie denkt oder sich ausmalt, wenn ich eine ganze Nacht nicht nachhause komme. Und selbst wenn heute nicht Freitag wäre, könnte ich das machen, denn schließlich ist es etwas Dienstliches, und dringlich ist es obendrein. Doch ich will ja auch gar nicht hier sitzen, eine Nacht lang, und womöglich einschlafen auf dem Autositz und morgen aufwachen, mit einem steifen Nacken oder einem Hexenschuss, das geht schnell in meinem Alter, besonders in dieser Kälte. Ich räume also den ganzen Kram zurück in den Kofferraum und setze mich ins Auto, ich schalte die Scheinwerfer wieder ein, und da kommt mir eine Idee: Ich lasse den Motor an, setze zurück und fahre die Auffahrt hinauf bis kurz vor das Tor. Seltsam, eben habe ich diesen Weg noch gescheut, weil es nicht mein Grundstück ist und nicht meine Auffahrt, weil ich hier ein Besucher bin, der deshalb auch besser am Straßenrand parken sollte. Das dachte ich oder dachte es nicht, empfand es aber so, ohne dass ich mir Rechenschaft darüber ablegte. Doch jetzt ist mir das egal, und ich lasse den Wagen stehen und den Motor laufen und steige wieder aus, hole den Schlüssel zum Tor aus meiner Manteltasche, schließe es auf. Es ist nicht ganz einfach, es klemmt und hakt, ich fuhrwerke eine Weile mit dem Schlüssel im Schloss herum, bis er endlich greift und einrastet und sich drehen lässt, bis ich ein leises Klicken höre. Jetzt kann ich die Klinke hinunterdrücken und das Tor aufstoßen.

Das Licht der Scheinwerfer zeichnet ein rautenförmiges Muster auf den Waldboden. Ich sehe Bäume und Blätter, Sträucher dazwischen und Gräser, mein langer Schatten fällt darüber, dahinter schimmert etwas weiß. Das muss es sein, und doch hat dieses Bild nichts zu tun mit dem Bild in meinem Kopf. Hier gibt es keine Sonnenflecken und kein helles Grün, alles ist dunkel und feucht und undurchdringlich. Auf diesem Bild, da ist schon alles vorbei, da liegt schon alles hinter ihnen, alles, was sie einst ausgemacht hat, alle Kämpfe und Siege, alle Niederlagen liegen da bereits hinter ihnen, bis auf den einen Verlust, den ganz großen, der ist ihnen und insbesondere ihr bereits ins Gesicht geschrieben. Er steht hinter ihr und blickt dem Fotografen entgegen, seine Augen sieht man kaum, zwei dunkle Striche unter den dichten Brauen. Mit der Linken umfasst er locker das Handgelenk seines rechten Arms, er bildet eine Schlinge mit seinen Armen, und in diesen Armen steht sie. Ihre Hände schauen aus den überlangen Ärmeln der Bluse kaum hervor, die Finger mit den rot lackierten Nägeln hält sie offen und doch ineinander verschlungen. Sie spürt ihn hinter sich, wie er sich leicht an sie lehnt, sie muss gar nicht hinschauen, nirgendwo muss sie hinschauen, um zu wissen, dass er hier bei ihr steht. Und jetzt ist dieses Leben fast vorbei, sie sind alt und schon tausendmal fotografiert worden, und doch muss man sich hinstellen, als wäre es zum ersten Mal, sonst will das ja keiner mehr anschauen. Sie spürt diesen Zwiespalt: dass man dieses Leben sehen soll, das hinter ihr, hinter ihnen beiden liegt, dass das sichtbar bleiben soll, bei aller Eitelkeit, und zugleich auch nicht, oder zumindest nicht in allem, denn es gibt ja immer Ecken, die dunkler sind, hässlicher, die man weniger gern zeigt und die die Leute aber doch auch sehen wollen, nicht ganz genau, nur in einer Ahnung, einer Andeutung vielleicht. Und darum geht es, das auszuhalten. Und diese Haltung und wie sie sie bewahrt hat, das sehe ich ihr an auf diesem Bild, das ich gar nicht hier habe, das nur vor meinem inneren Auge aufgetaucht ist, während ich auf das Haus zuging. Und das mich nicht loslässt, weil ich darin etwas gesehen habe, ein besonderes Strahlen, eine Aura, was weiß ich, die es mit mir verbindet, denn ein solches Bild, das kann es ja überall geben, das kann man in jedem privaten Album finden, auch in meinen Fotoalben gibt es solche Bilder: ein Mann, eine Frau, im Hintergrund ein Haus. Und auf diesen Hintergrund gehe ich jetzt zu. Ich erinnere mich, einen Weg dorthin gibt es nicht, oder man sieht ihn nicht mehr, alles ist zugewachsen und überwuchert, der Boden verschwindet unter Schichten und Schichten von Herbstlaub. Ich gehe zurück zu meinem Wagen, ich will so nah wie möglich heranfahren, der Motor läuft ja immer noch, ich steige ein, fahre die Auffahrt hinauf, links und rechts wachsen die Schatten und stürzen in sich zusammen, und vor mir erscheint das kleine Haus. Wie ausgeschnitten steht es da, ein Bastelbogen aus Papier. Ich halte an, stelle den Motor ab und steige aus. Ich weiß noch, dass man einmal um das Haus herum muss und durch einen schmalen Torbogen, um zur Eingangstür zu gelangen. Hier ist ein Weg zu erkennen. Ich gehe auf den Torbogen zu, die Bodenplatten sind nass, mir rutschen die Füße weg. Ich versuche noch, an der Mauer Halt zu finden, da schlage ich schon mit dem Kopf auf den Steinplatten auf, und jetzt liege ich da, eine moosige Feuchte im Nacken, darunter eine Härte. Ich höre ein Summen, das sitzt in meinem Kopf, und nach dem ersten Erschrecken spüre ich auch den Schmerz. Ich schließe kurz die Augen. Ich habe den Eindruck, dass sich jemand über mich beugt. Ich stütze mich an der Hauswand ab, lehne mich mit dem Rücken dagegen, atme ein paar Mal tief ein und aus, merke erst jetzt, wie kalt und nass die Luft hier ist. Diese nasse Luft erfrischt mich, und ich denke, wie seltsam, und denke, dass das nicht selten passiert, dass einen ein und dieselbe Sache niederwirft und aufrichtet. Und während ich das noch denke, gehe ich die paar Schritte bis zu den halbrunden Stufen, die zur Eingangstür führen. Ich gehe langsam und stütze mich an der Wand ab, ich setze mich erstmal hin, die Ellenbogen auf den Knien, den Kopf tief zwischen den Schultern. Etwas tropft auf meine Hand, ich greife mir an den Hinterkopf und ertaste unter meinen Haaren etwas Warmes, Offenes. Das erschreckt mich, und mir wird klar, dass ich hier draußen völlig allein bin und dass niemand weiß, wo ich bin. Wenn jemand anfangen wollte, mich zu suchen, dann wüsste er nicht, wo er das tun sollte. Und ich denke, dass es wichtig wäre, diese Blutung zu stoppen, denn wenn ich das Bewusstsein verlöre und dann wer weiß wie lange hier draußen herumläge, in dieser Kälte und Nässe, da könnte ich mir ja mindestens eine Lungenentzündung zuziehen. Mir fällt der Verbandskasten ein, den ich gerade noch in meinen Händen hatte, den ich wieder in meinen Kofferraum gepackt habe. Ich richte mich etwas mühsam auf und gehe vorsichtig zurück zum Auto, auf das Licht zu. Die Scheinwerfer blenden mich, und ich muss die Hände vor die Augen halten. Was wäre zu sehen, wenn jetzt einer ein Foto von mir machte? Ich muss lächeln bei dem Gedanken, wie ich hier draußen alleine und ein bisschen schief herumstehe, angeleuchtet von den Scheinwerfern, und mir dabei vorkomme wie ein Held. Und das bin ich ja auch, denn ich könnte genauso gut in meine andere Manteltasche greifen und das Handy herausholen und einen Krankenwagen rufen. Ich könnte die ganze Situation erklären, das fiele mir leicht, ich hatte noch nie Schwierigkeiten, einen komplexen Sachverhalt verständlich darzustellen, und deshalb hat mich der Chef wohl auch für diese Aufgabe hier ausgewählt. Aber das tue ich nicht, ich rufe keine Hilfe, ganz im Gegenteil, ich helfe mir selbst. Und jetzt habe ich den Verbandskasten in den Händen und setze mich auf den Fahrersitz, den Kasten auf dem Schoß, und versuche, mein Gesicht im Rückspiegel zu erkennen, und versuche, einen Blick auf die Wunde an meinem Hinterkopf zu werfen, doch das gelingt mir natürlich nicht. Wie ich mein Gesicht so sehe, da erschrecke ich erst, und dann muss ich lachen, das bin ja gar nicht ich, der mir da entgegenschaut. Dieses Lachen gerät mir ziemlich laut, doch das macht nichts, hier hört mich ja keiner. Offenbar bin ich mir mit den blutverschmierten Händen über die Stirn und auch die Wangen hinab gefahren, mein ganzes Gesicht ist rot und braun, Erde klebt daran, ich habe trockene Blätter in den Haaren und Moos. Verrückt sehe ich aus, wie ein Waldschrat, als würde ich seit Jahren hier draußen sein und nicht erst seit zwanzig Minuten. Auch mein Mantel ist dreckig, meine Hände sind es sowieso. Ich frage mich, ob Dreck in die Wunde gekommen ist, das muss man annehmen, bei dem Anblick, den ich biete, und ich denke daran, dass meine letzte Tetanusimpfung schon Ewigkeiten zurückliegt, Jahrzehnte. Ich frage mich, was eigentlich passiert bei einer Tetanusinfektion, und ich denke an das Wort Wundstarrkrampf und denke, dass sich das nicht gut anhört. Doch ich verbinde die Wunde einfach und wische auch nicht mehr daran herum, das führt ja doch zu nichts und macht im Zweifelsfall die Sache nur schlimmer. Und dann gehe ich zurück und einmal durch das Haus. Ich fühle mich eigentlich ganz gut, nachdem ich hier ein wenig gesessen habe, und dann ist das endlich erledigt, und ich fahre zurück in die Stadt und direkt ins Krankenhaus, da können sie die Wunde desinfizieren und mir eine Spritze geben und tun, was man in einem solchen Fall eben zu tun hat. Vielleicht bekomme ich auch noch eine Krankschreibung für die nächste Woche, das wäre doch ganz schön und würde mir Zeit verschaffen, diesen Bericht endlich zu schreiben, mir in Ruhe ein paar Gedanken über das alles zu machen und einen Nutzungsvorschlag zu entwickeln. Denn abgeben will ich diesen Fall natürlich nicht, das kommt gar nicht in Frage, obwohl mir mein Chef das angeboten hat. Umständlich, wie das seine Art ist, hat er gesagt: »Max, wenn Ihre persönliche Situation nicht erlaubt, dass Sie diesen Fall abschließen, dann verstehe ich das gut. Jeder hier versteht das, und keiner nimmt es Ihnen krumm, wenn Sie diesen Fall jetzt abgeben und ein bisschen langsamer machen, in der nächsten Zeit.« An diese Worte muss ich jetzt denken, und ich muss an das Gesicht denken, das mein Chef machen wird, wenn ich ihm erzähle, wie ich mir diese Kopfverletzung zugezogen habe, und ihm dabei meinen vollständigen Bericht auf den Schreibtisch lege.

Vorsichtig gehe ich um das Haus herum und auf die Eingangstür zu. Hier ist es natürlich dunkel. Ich hole den Schlüssel aus der Manteltasche und streiche über das raue Holz, den abgesplitterten Lack, suche nach dem Schloss, da ist es, und der Schlüssel passt, die Tür geht mühelos auf. Ich stehe im schmalen Flur, links ist die kleine Küche, das weiß ich noch, geradeaus das Kaminzimmer. Hier drinnen ist es stockfinster, alle Rollläden sind heruntergelassen. Ich taste mich an der Wand und den Einbauschränken entlang bis zum Küchenfenster, ziehe die Rollläden hinauf, ich muss daran zerren und reißen, wer weiß, wie lange die unten waren, doch jetzt fällt etwas Licht herein. Ich drehe mich um und stoße mit dem Hinterkopf gegen eine offene Schranktür. Ich greife an die Stelle, der Verband ist feucht vom Blut, ich hätte ihn fester wickeln müssen. Mir ist schlecht, und ich denke, dass es bestimmt gut wäre, wenn ich mich eine Weile hinlegen würde. Doch wohin, der Küchenboden ist sicher eiskalt, und hier ist auch gar kein Platz. Die Küche ist winzig, man kann sich gerade einmal um sich selbst drehen, sonst hätte ich mir ja auch nicht den Kopf gestoßen. So ein großer Mann und so eine kleine Küche, den Gedanken hatte ich schon bei meinem ersten Hiersein, und er hat mich so beschäftigt, dass ich noch am selben Abend mit Inge darüber gesprochen habe. »Stell dir das vor, dieser Raum ist winzig, man kann sich auf der einen Seite anlehnen und sich dann am Waschbecken gegenüber die Hände waschen. Das ist absurd, so eine kleine Küche für so einen großen Mann.« Sie hat gelacht: »Die Küche ist nicht für den Mann, denk doch mal nach. Der wird da nie drin gewesen sein, und seine Frau war doch recht klein und zierlich. Die war doch so eine ganz Schmale, Zarte.« Ich höre dieses Lachen noch, und sie hatte ja Recht, selbst bei uns beiden, Jahrzehnte später, war das genauso: ich Dachboden und Keller, sie die Küche. Jetzt denke ich doch ein bisschen an sie und stelle mir vor, was sie wohl sagen wird, wenn ich gleich nachhause komme, völlig verdreckt und verletzt. Ich denke mir, dass sie ein wenig schimpfen wird, aber halb im Scherz, weil sie am Ende froh sein wird, dass ich wieder da bin. Denn sie hat sich Sorgen gemacht, wusste sie doch gar nicht, wo ich hingegangen bin. Sie war ja noch nicht zuhause, als ich vorhin weg bin, und ich habe ihr auch keine Nachricht hinterlassen, ich dachte doch, dass ich spätestens um neun wieder zurück sein würde.

Drinnen ist alles dunkel, wo er nur steckt. Sie öffnet die Wohnungstür und sieht gleich, dass seine Schuhe nicht da sind. Heute ist Freitag, denkt sie, während sie sich die Stiefel abstreift, es ist Freitag, oder? Er ist sicher noch bei der Arbeit. Sie geht im Dunkeln ins Schlafzimmer und zu ihrem Bett, am Kopfende, auf ihrer Seite, hängt der kleine Abreißkalender, und ja, der Donnerstag ist schon abgerissen, er liegt neben ihrer Brille auf dem Nachttisch. Sie setzt sich auf das Bett, es ist also Freitag, und mit dem winzigen Zettel in der Hand erinnert sie sich auch wieder, dass sie heute Morgen den Donnerstag abgerissen hat, und auch daran, was darauf stand, sie liest es noch einmal. Alles auf Erden lässt sich finden, wenn man nur zu suchen sich nicht verdrießen lässt. Philemon. Und sie erinnert sich auch an das Gefühl, das sie beim Lesen hatte. Es war natürlich Verzweiflung, aber das kannte sie nun schon gut, nein, es ging darüber hinaus. Sie war zornig, sie war so zornig geworden, dass sie hatte lachen müssen und fluchen. Sie hat den kleinen weißen Zettel zu ihm hinübergeschmissen, der flog natürlich nicht weit, sie hatte ihn aufgeweckt mit ihrem Lachen und gesagt: »Schau dir den Scheiß an. Wo sollen wir ihn denn wohl finden? Da kann ich mein ganzes Leben lang suchen, und ich werde ihn nicht mehr finden.« So ging das jetzt jeden Morgen: Sie wachte auf, nachdem sie kaum geschlafen hatte, wachte auf, und es gab nicht einmal eine Schrecksekunde Gnade, nicht einen winzigen Moment lang dachte sie, Raphael lebt noch, er lebt ja noch, nein, sie wusste sofort, dass ihr Sohn tot war. Aber Max sagte ja nur: »Das Leben geht weiter, schau doch mal hin, es geht weiter. Und ich bin auch noch da, vergiss das nicht, dass ich noch da bin.« Aber jetzt war er das nicht. Sie saß in der dunklen Wohnung und wusste nicht, wo er steckte.

Und jetzt bin ich hier allein, in dieser Küche, die mir nicht gehört, und mir ist wirklich übel. Ich taste mich in den Flur vor und die Wand entlang Richtung Kaminzimmer. Dort steht unter dem Fenster eine Bank, das weiß ich noch, so eine Eckbank mit einem roten, blumigen Bezug, da könnte ich mich doch gut eine Weile hinlegen und etwas ausruhen. Ich muss wieder zu mir kommen, ich muss mich nur ein bisschen ausruhen, denn ich muss ja irgendwie weitermachen, ich kann nicht ewig hier herumschleichen. Ich weiß, dass andere auf meinen Bericht warten und dass daran einiges hängt. Und ich weiß auch, dass sie zuhause auf mich wartet, denn sie ist bestimmt schon nachhause gekommen, und dass ich da wieder hin muss, daran führt kein Weg vorbei. Also gehe ich jetzt ins Kaminzimmer und zu dieser Bank hin und strecke mich da aus und atme durch. Ich stütze mich links und rechts an der Türlaibung ab. Auch hier ist es dunkel, doch durch die Ritzen der Rollläden und auch aus der Küche fällt etwas Licht herein, und meine Augen haben sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt, und ich weiß ja, dass ich zum Fenster hin muss, denn darunter steht die Bank, daran erinnere ich mich genau. Und an das rote Muster des Sitzbezugs erinnere ich mich und wie es sich so deutlich unterschied von dem gekalkten Eichenholz, aus dem die Möbel und auch die Wand- und Deckenvertäfelung gemacht sind. Ich gehe auf die Lichtstreifen zu und stoße mich natürlich an dem großen Tisch, der hier auch noch steht und den ich völlig vergessen habe. Ich taste mich an der Tischkante entlang, und wirklich, da ist die Bank. Ich lasse mich darauf fallen, lege mich auf die linke Seite, die Beine angezogen. Ich bin froh, dass es hier so dunkel ist. Diese Dunkelheit erspart mir die Frage, was ich hier eigentlich mache. Ich sehe mich selbst nicht in dieser Dunkelheit, und deshalb sehe ich mich hier auch nicht liegen und frage mich nicht, was für ein Bild ich eigentlich abgebe. Verdreckt und blutverschmiert, in Mantel und Schuhen, die Hände unter dem Kopf, liege ich auf der Eckbank im ehemaligen Wohnhaus von Max Schmeling, in dem schon seit Langem niemand mehr lebt. Und ich denke, dass er bestimmt viel härter im Nehmen gewesen ist, als ich das bin, und dass er sich unter diesen Umständen sicher niemals einfach so hingelegt hätte. Ich erinnere mich an seine Kämpfe, alle Kämpfe, alle Filme, die man finden kann, habe ich mir angeschaut in den letzten Jahren, wieder und wieder, ich weiß gar nicht mehr recht, wie das eigentlich anfing. Mit ein wenig Recherche vielleicht, das gehört ja dazu, und das muss auch so sein, man muss sich doch eine Vorstellung machen können von der Tragweite des Falls, den man gerade bearbeitet. Man kann in eine solche Geschichte nicht völlig ahnungslos hineinstolpern und dann eine Entscheidung treffen, die dem Ganzen überhaupt nicht gerecht wird und die unter Umständen nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und ich denke an diesen Mantel, den er immer trug, nach seinen Kämpfen und auch davor, das war so ein Frotteebademantel mit kleinem Muster, den hat er immer angehabt, noch als seine Gegner schon glänzende Satinmäntel trugen, mit ihren Namen bestickt, trug Max Schmeling diesen alten Frotteebademantel. Das habe ich gelesen, und man kann ihn auch sehen, auf Fotos aus dieser Zeit. Er trug ihn vor dem ersten Kampf gegen Joe Louis, und auch danach hatte er ihn wieder an, und er trug ihn noch zwei Jahre später, vor seiner großen Niederlage. Heute würde man denken, dass es lächerlich ist, einen solchen Mantel zu tragen, einen Mantel, der so gar nicht glamourös ist, mit großen Taschen an der Seite und einem Gürtel, der links und rechts herunterbaumelt. Ich frage mich, welche Farben der wohl hatte, dieser Mantel, denn die Bilder von damals, die sind schwarzweiß, und daraus kann man ja kaum etwas schließen. Der Ringsprecher kommentierte zwar jedes Mal die Farbe der Shorts, die Schmeling bei seinen Kämpfen gegen Louis trug, und daher weiß ich, dass sie lila waren, und ich kann mich natürlich fragen, ob der Mantel darauf abgestimmt war, aber das ist nur eine Vermutung. Wie er aufsteht, diesen Mantel über seinen Schultern, als sein Name angesagt wird, und wie er sich dreht, einmal, zweimal, auf seinem Weg in die Mitte des Boxrings, mit den Handschuhen den Mantel vor der Brust zusammenhaltend, so dass man sie kaum sehen kann, seine Fäuste. Er hebt sie nicht siegesgewiss in die Höhe, wie er das noch bei seinem ersten Kampf gegen Louis getan hat. Und dann setzt er sich wieder hin, die Füße, der ganze Körper unruhig, den Kampf erwartend, den Blick auf seinen Gegner gerichtet. Der geht gar nicht bis zur Mitte, der steht nur kurz auf, dreht sich einmal, den Blick am Boden. Und Schmeling steht da oben im Ring, und auf dem Film sieht man die vielen Leute gar nicht, die ins Stadion gekommen sind, und auch er sieht sie nicht. Beide sind schon völlig auf den Kampf konzentriert, während ihm noch sein Trainer Max Machon unablässig über den Rücken streicht.

Den Bademantel über den Schultern, steht er an dem kleinen Fenster, heute Morgen geht es ihm ganz gut. Er ist allein aufgestanden, hat den Bademantel vom Haken an der Tür genommen, er ist sogar schon im Bad gewesen. Er hat sich dort, im Bad, den Mantel wieder ausgezogen, hat sich noch gedacht, was das alles soll, diese An- und Auszieherei für diese kurzen Wege, ich hätte genauso gut ohne Bademantel hier herübergehen können. Und er hat sich gedacht, dass ihm das früher gar nicht aufgefallen ist, dass er sich da einfach so den Mantel über die Schultern geworfen hat, ohne diesen Handgriff überhaupt zu bemerken. Und da stand er also im Bad, stützte sich mit der einen Hand am Waschbecken ab, während er den anderen Arm mühsam aus dem Bademantelärmel herauslavierte, und er wusste, dass ihm das gleiche auch noch beim Pyjamaoberteil bevorstand und dass er, wenn er sich richtig waschen wollte, auch noch das Unterhemd ausziehen musste. Doch jetzt hatte er erstmal den Bademantel geschafft, und er legte ihn hinter sich auf den Badewannenrand, nicht ohne daran zu denken, dass er sich nachher würde hinunterbeugen müssen, um ihn von dort wieder aufzunehmen, dass er ihn sich auch wieder überziehen musste. Er stützte sich mit beiden Händen am Waschbecken ab und schaute in den Spiegel. Er war lange nicht mehr allein im Bad gewesen, die Krankenschwester war sonst dabei, doch die schlief vielleicht noch, und das war auch gut so. Er kannte dieses Gesicht im Spiegel, und er fand, dass es sich gar nicht so sehr verändert hatte in den letzten Jahren und Jahrzehnten, nur bei genauerem Hinschauen, da sah man natürlich die Falten, und er sah auch, dass sich die Farbe seiner Haut verändert hatte, seit er das letzte Mal in den Spiegel geschaut hatte. Er sah, dass diese Haut gelblich war und irgendwie durchscheinend, und er wusste genau, dass Anny am Ende auch so ausgesehen hatte. Dass ihr Gesicht, das immer klein gewesen war und konturiert, im vollkommenen Gegensatz zu seinem eigenen Gesicht, dass dieses Gesicht noch kleiner geworden war, die Züge noch deutlicher hervorgetreten waren, ja, er dachte, dass Annys Gesicht erst kurz vor ihrem Tod seine endgültige Ausprägung erfahren hatte. Und dass es deswegen gar nicht erstaunlich war, dass ihm sein eigenes Gesicht jetzt auch so vertraut vorkam. Er dachte, dass dieses andere Gesicht schon immer hinter seinem Gesicht gewesen war, und er war froh, dass es endlich zum Vorschein kam. Doch jetzt wollte er sich waschen, dieses Gesicht und seinen Körper, zumindest an den Stellen, wo er allein noch hinkam, wollte er sich waschen. Er riss sich zusammen, ließ den Waschbeckenrand los, zog das Pyjamaoberteil aus und zog sich auch das Unterhemd über den Kopf. Das kann ich noch, und das konnte ich schon immer, in der letzten Runde noch einmal aufstehen, dachte er.

Daran denke ich, wo ich hier so liege, im Untergeschoss, auf der rot bezogenen Eckbank. Dass sie rot ist, sehe ich nicht, aber das weiß ich, denn ich erinnere mich, weil ich vor Jahren hier schon einmal war, zusammen mit meinem Chef und einem Ortsvorsteher, einem Fotografen und was weiß ich, ein paar Journalisten vielleicht. Denn das ging durch die Presse, dass das Haus von Max Schmeling leersteht und dass nun eine Entscheidung getroffen werden soll, was damit in Zukunft geschieht, ob das ein Museum werden soll oder eine Ausbildungsstätte, da gab es ja von Anfang an viele Vorschläge. Damals stand ich mitten in diesem Raum hier, es war Tag, und die Rollläden waren hochgezogen, die Sonne schien herein und auf den fest gewebten Stoff, und da dachte ich, dass der gute Herr Schmeling offenbar eine Affinität hatte