15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

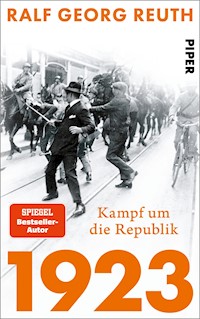

Bevor die Zwanziger golden wurden – 1923 Das unter den Folgen des verlorenen Weltkriegs ächzende Deutschland kann die ihm auferlegten Reparationen nicht mehr leisten. Die Franzosen besetzen daraufhin das Ruhrgebiet. Berlin reagiert mit passivem Widerstand. Doch die Wirtschaft bricht zusammen – eine nie dagewesene Inflation sucht das Land heim, Moskau und die KPD wollen das Chaos für den Umsturz zur Weltrevolution nutzen. Und die Hitler-Bewegung macht sich bereit für den Sturm auf die Republik. Eine schier ausweglose Lage für die Reichsregierung…

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Zur Erinnerung an Hella Reuth

© Piper Verlag GmbH, München 2023

Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Covermotiv: akg-images / Sammlung Berliner Verlag / Archiv (Separatisten prügeln auf einen von französischer Kavallerie abgeführten deutschen Schutzpolizisten ein. Düsseldorf, 30. September 1923. Siehe S. 218 f.)

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Vorwort

Der Weg in die große Krise

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Der Weg aus der großen Krise

Quellen und Literatur

Stichwortverzeichnis

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Literaturverzeichnis

Register

Vorwort

Deutschland 1923. Vier Jahre waren vergangen seit dem Ende des Ersten Weltkriegs – vier Jahre der Demütigungen und Bedrohungen, vier Jahre bürgerkriegsähnlicher Zustände, die das geschlagene, zerrissene Deutschland zu erleiden hatte. 1923 hatte dieses Deutschland um seine nackte Existenz zu kämpfen: Frankreich, das schon den Ton bei den Friedensverhandlungen in Versailles vorgegeben hatte, die mit beträchtlichen Gebietsabtretungen, gewaltigen Reparationsleistungen und einer historisch beispiellosen Kriegsschuldzuweisung zu Ende gegangen waren, nahm sich neben dem ohnehin schon besetzten Rheinland das Ruhrgebiet, die Herzkammer der deutschen Industrie. Und es unterstützte ganz offen den militanten Separatismus, um den Zerfall des deutschen Staates voranzubringen, während sich dessen östliche Nachbarn anschickten, ihm weitere Gebiete zu entreißen.

Im Inneren befeuerten die in Versailles Deutschland auferlegten Reparationszahlungen die Inflation. Sie war eine Folge der Schuldenpolitik des Reiches im Weltkrieg. Die Unmöglichkeit, den passiven Widerstand zu finanzieren, mit der Berlin auf die Ruhrbesetzung antwortete, ließ sie schließlich davongaloppieren. Die Hyperinflation 1923 – der amerikanische Dollar kostete am 11. November die bizarr anmutende Summe von 631 Milliarden Mark – führte zum völligen Zusammenbruch des Finanzsystems mit verheerenden Folgen für die Wirtschaft und die Menschen. »Ganze Bevölkerungsklassen wurden enteignet, ein uraltes Vertrauen zerstört und ersetzt durch Furcht und Zynismus; auf was war noch Verlass, auf wen konnte man bauen, wenn dergleichen möglich war«, schrieb der Historiker Golo Mann in seiner Deutschen Geschichte.[1]

Fatal war, dass es besonders die Mittelschichten waren, die alles verloren, jene Schichten, die den Staat traditionell trugen. Zusammen mit der Arbeitslosigkeit und der bitteren Not von Millionen bildete das den Nährboden für die weitere Radikalisierung und Polarisierung der Gesellschaft. Die junge Demokratie, der die Massen nach Kriegsende so begeistert gefolgt waren, schien in den Augen nicht weniger ungeeignet, mit den Herausforderungen, vor denen das Land stand, fertigzuwerden. Bei den Deutschnationalen und Völkischen wurde der Ruf nach der Diktatur laut – der Ruf nach der Rückkehr des autoritären Staates, der mit dem verlorenen Weltkrieg untergegangen war. Er würde mobil machen gegen Frankreich, den alten Feind des Reiches, und der sozialistischen Gefahr ein für alle Mal ein Ende bereiten.

Während darbende Arbeitermassen die Sozialdemokratie nach links trieben, wähnten die stärker werdenden Kommunisten, die seit Kriegsende immer neue Anläufe unternommen hatten, die Macht im darniederliegenden Deutschland an sich zu reißen, dieses nunmehr endgültig revolutionsreif. Unter der Federführung der Moskauer Bolschewisten sollte im »Deutschen Oktober« 1923, ausgehend von Sachsen und Thüringen, wo Volksfront-Kabinette regierten, der Aufstand entfacht und die Berliner Regierung gestürzt werden. In den russischen Ostseehäfen stand Leo Trotzkis Rote Armee bereit, um den deutschen Proletariern zu Hilfe zu eilen, nicht zuletzt gegen die erwartete Intervention der Westmächte. Ziel der russischen Bolschewisten war es, mit dem Umsturz in Deutschland die zweite, entscheidende Phase der proletarischen Weltrevolution einzuleiten, an deren Ende die Bolschewisierung ganz Europas stehen sollte.

Zur gleichen Zeit rüstete sich im bajuwarisch-nationalistisch überhitzten München ein größenwahnsinniger Lokalagitator namens Adolf Hitler für die erste Etappe seines »Weltkampfes«.[2] Das war seine Antwort auf den Bolschewismus und auf die Macht der Börse gleichermaßen, hinter denen er das Wirken des »internationalen Judentums« zu erkennen glaubte. Er wähnte das zersetzte und verratene Deutschland in deren Würgegriff. Zusammen mit der bayerischen Reichswehr und den Wehrverbänden wollte er deshalb nach Berlin marschieren, die Macht im Reich an sich reißen und als Führer dieser letzten Bastion des »arischen« Menschen den ganz großen Rassenkampf gegen die »Allmacht Judas« führen.[3] Der von Weltverschwörungsszenarien geleitete, selbst ernannte Retter des Abendlandes kam jedoch nur bis zur Münchner Feldherrnhalle, wo sein Revolutionsaufzug im Feuer der bayerischen Landespolizei endete. Und auch die deutschen Vasallen Moskaus versagten, sodass der Umsturz in Deutschland abgesagt werden musste. Die zweite Phase der Weltrevolution kam nicht über einen zweitägigen Barrikadenkampf in Hamburg-Barmbek und Schießereien in Mitteldeutschland hinaus.

Sie alle scheiterten an einer Handvoll entschlossener demokratischer Politiker um den Reichskanzler und Außenminister Gustav Stresemann. Sein politisches Geschick und sein Durchhaltewille ermöglichten es, nach all den Rückschlägen mithilfe Großbritanniens und der Vereinigten Staaten einen Weg zu finden hin zu einer akzeptablen Regelung der Reparations- und Ruhrfrage. Vor allem aber gelang es ihm, die Inflation durch die Einführung einer neuen Währung zu beenden, der Staatsverschuldung Einhalt zu gebieten und die deutsche Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Der Kampf um die von allen Seiten aufs Ärgste bedrohte Republik konnte so von den Demokraten gewonnen werden. Es war eine politische Glanztat, die ihnen sogar im Lager der Weltkriegsgegner Respekt und Anerkennung einbrachte.

Männer und keine gesellschaftlichen Strukturen bestimmten demnach 1923 den Lauf der Geschichte. Gängige Thesen der Sozialhistoriker, wie die von dem tief im Kaiserreich wurzelnden Antisemitismus, der zwangsläufig über Hitler nach Auschwitz habe führen müssen,[4] werden gerade durch dieses neben 1919 wohl dramatischste Jahr der ersten deutschen Republik mehr als erschüttert. Das Jahr 1923 zeigt vielmehr, dass das Phänomen Hitler samt seinem Vernichtungsantisemitismus kein strukturell zwangsläufiges war. Es war vielmehr untrennbar verbunden mit der Krise. Als sich nämlich Deutschland erholte, als die Jahre begannen, die – sicherlich verklärt – als die Goldenen Zwanziger in die Geschichte eingingen, versank die antisemitisch-völkische Partei in der Bedeutungslosigkeit.[5]

In vielerlei Hinsicht wird das Jahr 1923 so zu einem Lehrstück für Politik. Es zeigt Banales, aber oft im heutigen Bewusstsein nicht mehr Gegenwärtiges; so zum Beispiel, dass politische Radikalisierung und wirtschaftliche Not zwei Seiten einer Medaille sind. Im Umkehrschluss folgt daraus, dass Demokratie halbwegs stabile wirtschaftliche Verhältnisse braucht. Sind diese nicht gegeben, verbreitern sich die weltanschaulichen Gräben zwischen den Parteien und sogar in den Parteien selbst. Wie schwer es dann ist, diese noch zu überbrücken, zeigt der Blick auf die damalige Sozialdemokratie, für die es in der Regierungsverantwortung nicht möglich war, ihre Flügel zusammenzuhalten. Die Radikalisierung der Linken bedingte wiederum die der Rechten. Was die nationalsozialistische Bewegung anlangt, so hätte diese sicherlich ohne ihren kommunistisch-bolschewistischen Konterpart nie die Fahrt aufgenommen, die sie im Herbst 1923 aufnahm. Überhaupt stellt sich in diesem Kontext die Frage, inwieweit Hitlers wahnwitzige Weltanschauung überhaupt ohne Bolschewismus und Marxismus gedacht werden kann.[6]

Was die internationalen Beziehungen angeht, so verdeutlicht 1923 ein weiteres Mal, wie sehr nationale Egoismen bis hin zu brutalem Hegemonialstreben die europäische Geschichte bestimmten und auch noch bestimmen – Einsichten, die offenbar in der deutschen Gesellschaft verloren gegangen zu sein schienen, verdrängt von der trügerischen Gewissheit eines ewigen europäischen Friedens und von der Konzentration auf das Klima als dem Weltproblem schlechthin. Es bedurfte erst der neuerlichen Kriegskatastrophe, ehe die Wirklichkeit – als »Zeitenwende« apostrophiert – zumindest von den politisch Verantwortlichen in Deutschland zur Kenntnis genommen wurde. Übrigens schon 1923 waren die europäischen Demokratien alleine nicht in der Lage, den Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich zu lösen, der einer Befriedung des alten Kontinents im Wege stand. Damals bedurfte es hierfür der Rückkehr der Vereinigten Staaten auf den europäischen Schauplatz.

Es lohnt sich also in vielerlei Hinsicht, auf das Jahr 1923 zurückzuschauen, insbesondere in Zeiten von Inflation und Krieg in Europa. Dabei soll das komplexe Geschehen von damals in seiner ganzen Dimension erfasst werden. Das heißt, die außen- und innenpolitischen, aber auch die finanz- und wirtschaftspolitischen Aspekte sollen gleichermaßen berücksichtigt werden. Dies geschieht in einer chronologischen Darstellung, um die jeweiligen Wechselwirkungen und Zusammenhänge transparenter zu machen – Wechselwirkungen und Zusammenhänge, die in der Geschichtsschreibung über das Jahr 1923 oft vernachlässigt werden. So wird zum Beispiel bei der zumeist einseitigen Fixierung auf die Bedrohung der Republik von rechts die nicht minder folgenschwere umstürzlerische Politik der von Moskau angeleiteten deutschen Kommunisten in aller Regel marginalisiert. Dies geht so weit, dass der »Deutsche Oktober« in den Darstellungen des Jahres 1923 mitunter nicht einmal stattfindet.[7]

Die Geschichte des Jahres 1923 zu erzählen macht keinen Sinn, ohne auf die Vorgeschichte einzugehen, bildete doch 1923 den Höhepunkt einer Entwicklung, die mit dem verlorenen Weltkrieg 1918, der Novemberrevolution und dem Vertrag von Versailles vom Mai 1919 ihren Ausgang genommen hatte. (Die gewaltige Staatsverschuldung des Reichs hatte sogar ihren Usprung im Krieg selbst.) Aber auch ein Ausblick auf die Zeit danach soll nicht fehlen, denn als das Jahr 1923 zu Ende ging, waren erst die Weichen in Richtung einer besseren Zukunft gestellt, einer Zukunft, die dann so hoffnungsvoll begann und am Ende dennoch in die Katastrophe führte.

Der Weg in die große Krise

November 1918 – Dezember 1922

In der Silvesternacht 1922/23 wird in Berlins Ballhäusern und Varietés gefeiert, als gäbe es kein Morgen, zumindest von denen, die es sich leisten können. Dahinter verbirgt sich eine trotzige Gier nach Leben, haftet doch der deutschen Gegenwart etwas Finales an. Ein diffuses Gefühl hat sich breitgemacht, dass alles ohnehin zu Ende gehe. Denn Deutschland ächzt unter der Last der Kriegsfolgen, unter der Last der äußeren Bedrohungen und der ins Uferlose angestiegenen Inflation, die so vielen alles genommen hat. Hinzu kommt, dass nichts mehr ist, wie es einmal war. Einen gemeinsamen Kanon mit seinen althergebrachten Tugenden gibt es längst nicht mehr, genauso wenig ein verbindendes und verbindliches Weltbild, das die Nation einmal zusammengehalten hat. Stattdessen herrschen Klassenkampf und Klassenhass und als Antwort darauf die Angst vor dem bolschewistischen Schreckgespenst; und weil man es für ein »jüdisches Schreckgespenst« hält, nimmt auch der Antisemitismus zu. Überhaupt ist die Angst vor dem Morgen die Grundstimmung, die die deutsche Gesellschaft beherrscht, eine Gesellschaft, in der sich die einen nach weggeworfenen Zigarettenstummeln bücken oder als Kriegskrüppel auf Brettern über die Bürgersteige rollen, während die anderen auf dem Vulkan tanzen und das Trugbild einer faszinierenden Zeit vermitteln. Der Maler und Karikaturist George Grosz schreibt in seiner Autobiografie darüber: »Es war eine völlig negative Welt, mit buntem Schaum obenauf […]. Dicht unter dieser lebendigen Oberfläche, die so schön wie ein Sumpf schillerte und ganz kurzweilig war, lagen der Bruderhass und die Zerrissenheit […].«[8]

***

Bruderhass und Zerrissenheit hatten mit dem Trauma des verlorenen Weltkriegs zu tun, der zwei Millionen deutschen Soldaten das Leben gekostet hatte. Und sie hatten mit der Revolution des Novembers 1918 zu tun, als die Matrosen in den Kriegshäfen meuterten und rote Fahnen auf den Schiffen aufzogen. Jene, die seit Jahren tatenlos herumgelungert hatten, war doch die Kriegsflotte seit der Skagerrak-Schlacht im Sommer 1916 nicht mehr ausgelaufen, wollten sich nicht mehr in einem letzten Gefecht verheizen lassen. So taten sie es vielmehr ihren russischen Brüdern gleich, die im Jahr zuvor mit den Schüssen des Panzerkreuzers Aurora in Petersburg die Revolution eingeleitet hatten. Von den norddeutschen Küsten weitete sich die Revolte, die eigentlich eine Friedensrevolte war, einem Flächenbrand gleich auf ganz Deutschland aus. Der Kaiser musste abdanken, und die Reaktion, die diesen fürchterlichen Krieg mitverantwortet hatte, lag am Boden. Das Ancien Régime fand ein klägliches Ende. Doch die, die jetzt die Macht in Händen hielten, waren uneins, wie das politische Deutschland in Zukunft aussehen sollte. Die dominierenden Mehrheitssozialdemokraten (MSPD) um Philipp Scheidemann und Friedrich Ebert wollten eine parlamentarische Demokratie. Die äußerste Linke um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht trat mit Teilen der Unabhängigen Sozialdemokraten (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USPD) für eine Räterepublik nach russischem Vorbild ein. So wurden am 9. November 1918 zwei ganz und gar unterschiedliche Republiken ausgerufen. Und die Gräben zwischen den Gemäßigten und den Radikalen, die sich zunächst unter Führung der MSPD zu einer provisorischen Regierung, dem Rat der Volksbeauftragten, zusammengefunden hatten, sollten bald immer tiefer werden.

Im Dezember 1918 kam es dann zum Bruch. Die USPD kündigte der MSPD die Zusammenarbeit auf, indem sie den Rat der Volksbeauftragten verließ und sich gegen die schnelle Wahl einer Nationalversammlung aussprach. Die zum Jahreswechsel 1918/19 aus Teilen der USPD und anderen linken Gruppierungen gegründete KPD verweigerte sich diesen Wahlen vollends und ging den Weg der revolutionär-außerparlamentarischen Opposition – denselben Weg, den Lenin 1917 in Russland beschritt, nachdem er erkannt hatte, dass seine Bolschewiki auf demokratischem Weg nicht die Macht würden erringen können. Im Januar 1919 probten die deutschen Kommunisten den Umsturz. Doch der Berliner Spartakusaufstand wurde unter der Verantwortung des Sozialdemokraten Gustav Noske mit Waffengewalt niedergeschlagen. Der Tod Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts – Freikorpsangehörige liquidierten sie – zerschnitt unwiderruflich die letzten Bande innerhalb der Linken. Die Folge: In Deutschland zogen für die kommenden Jahre bürgerkriegsähnliche Zustände herauf.

Und dennoch fasste die Demokratie unter Führung der MSPD Tritt, da sie den Pakt mit dem alten Heer geschlossen hatte, dessen neuer Chef Wilhelm Groener sich zur Republik bekannte. Was hätten die Mehrheitssozialdemokraten auch anderes tun können, wollten sie der »große[n] Drohung […], die 1918 über Deutschland hing«,[9] begegnen? Der linksliberale Hugo Preuß, der die Weimarer Reichsverfassung entwarf, brachte auf den Punkt, um was es ging: »Die Wahl ist Lenin oder Wilson.«[10] Und diese Wahl konnte nur mithilfe des Heeres entschieden werden, zumal auf der Seite der Linken nicht nur bewaffnete Arbeiter standen, sondern auch reguläre Marineeinheiten. Ein wichtiger Grund für das Bündnis mit dem Heer war für die führenden Mehrheitssozialdemokraten – allen voran für Friedrich Ebert, den Vorsitzenden des Rates der Volksbeauftragten und baldigen Reichspräsidenten – außerdem das Ziel, die Millionen Kriegsheimkehrer in den neuen Staat »mitzunehmen«. So gelang es, dass am 19. Januar 1919 eine Nationalversammlung gewählt werden konnte, die dann wegen des Spartakistenaufstands in der Reichshauptstadt ins abgelegene Weimar einberufen werden musste.

Die Wahl war eine Sternstunde der Demokratie in Deutschland, handelte es sich doch um die erste freie, gleiche und geheime Abstimmung im Lande, an der jetzt auch Frauen teilnehmen durften. Die sogenannte Weimarer Koalition aus MSPD, der katholischen Zentrumspartei und liberaler Deutscher Demokratischer Partei (DDP), die die Regierung stellen sollte, erreichte dabei 76,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. 37,9 Prozent davon entfielen auf die MSPD. Die Kräfte der Reaktion waren vernichtend geschlagen. Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) erhielt gerade einmal 10,3 Prozent. Die Deutsche Volkspartei (DVP) 4,4 Prozent. Die USPD kam auf 7,6 Prozent der Stimmen. Es war dies ein beeindruckendes Zeugnis der Deutschen für eine demokratisch-republikanische und damit friedfertige Zukunft ihres Landes, ein Zeugnis aus der Geburtsstunde der deutschen Demokratie, das heute nahezu in Vergessenheit geraten ist.

Doch diese friedfertige Zukunft war den Deutschen nicht vergönnt. Die radikalen Revolutionäre, die sich zum Jahreswechsel 1918/19 mit Teilen der USPD zur KPD zusammenschlossen und sich als Vorhut der von Moskau ausgerufenen proletarischen Weltrevolution ansahen, ließen nichts unversucht, diese jetzt auch in Deutschland zu entfachen. Sie waren hierbei schon seit dem Herbst aus der russischen Botschaft in Berlin unterstützt worden, worauf die Reichsregierung die diplomatischen Beziehungen zu Moskau abgebrochen hatte. Mit dem beginnenden Frühjahr 1919 dauerten in der Hauptstadt die revolutionären Unruhen an. Im März kam es in Berlin zu Kämpfen. Doch es gelang der durch Freikorpsverbände verstärkten Reichswehr, die Spartakisten ein weiteres Mal niederzuwerfen. Das änderte jedoch nichts daran, dass in fast zwanzig Städten über ganz Deutschland verteilt Räte die Macht übernahmen. Begeistert telegrafierte Grigori J. Sinowjew, der Vorsitzende des Exekutivausschusses der Kommunistischen Internationale (Komintern), nach München, wo sowjettreue Revolutionäre die Macht übernommen hatten, dass nunmehr »drei Sowjetrepubliken [existieren]: Russland, Ungarn und Bayern«. Und er fügte noch hinzu, dass in einem Jahr Europa kommunistisch sein werde.[11] Lenin richtete eine Grußbotschaft an die Führer der Räterepublik und bat darum, informiert zu werden, »welche Maßnahmen sie zum Kampf gegen die bürgerlichen Henker Scheidemann und Co. durchgeführt haben«.[12]

Die Angst ging seitdem in der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland um, die Angst vor den »russischen Verhältnissen«, also vor nie da gewesener Gewalt und Grausamkeit, wie man es vom russischen Bürgerkrieg immer wieder hörte. Ein düsteres Bild der Zukunft breitete sich aus. Pessimismus überall. Der in Berlin lebende russische Publizist Elias Hurwicz analysierte damals, es überwiege in Deutschland das Gefühl, der Bolschewismus sei ein »reißender Strom oder zumindest eine geistige Welle von übergroßer Ansteckungskraft oder doch endlich eine unabwendbare, eine neue Ära der Menschheit einleitende, sozialistische Reaktion auf den Weltkrieg, die, ob schnell oder langsam, aber jedenfalls sicher die ganze zivilisierte Welt überfluten wird«.[13] Zeitgenossen wie der Schriftsteller Thomas Mann, der Diplomat und Schöngeist Harry Graf Kessler oder der protestantische Theologe und Kulturphilosoph Ernst Troeltsch sahen die Arme der »bolschewistischen Krake« das alte Europa umschlingen.

Mit der bolschewistischen Bedrohung wurde der Antisemitismus befeuert. Denn nicht nur in Deutschland war es seit den Revolutionstagen eine sich rasch ausbreitende, bald vorherrschende Auffassung, dass der Bolschewismus jüdisch sei. Überall war es zu lesen. Mitunter wurde der Eindruck der Zusammengehörigkeit von Bolschewismus und Judentum von Juden selbst genährt, wenn zum Beispiel der Londoner Jewish Chronicle im April 1919 schrieb, dass die Botschaft des Bolschewismus in zentralen Punkten mit den Ideen des Judaismus übereinstimme.[14] Man hob dabei offenbar auf die zionistische Weltbewegung ab, die eine sozialistische war. Theodor Herzl, ihr Begründer, hatte bereits in seinem kurz vor der Jahrhundertwende erschienenen Buch Der Judenstaat geschrieben, dass seine Glaubensbrüder »nach unten hin zu Umstürzlern proletarisiert« würden und »die Unteroffiziere der revolutionären Parteien« bildeten.[15] Dass der Bolschewismus jüdisch sei, schien tatsächlich vor allem die große Anzahl seiner jüdischstämmigen Führer nahezulegen. So waren im ersten siebenköpfigen Politbüro der Kommunistischen Partei Russlands (KPR) mit Trotzki (Bronstein), Sinowjew (Apfelbaum), Lew Kamenew (Rosenfeld) und Grigori Sokolnikow (Hirsch) vier Mitglieder jüdischer Herkunft. Bei den Revolutionären in Ungarn und Deutschland war der Anteil der jüdischstämmigen Männer und Frauen ebenfalls ein hoher. Zu ihnen gehörten – um nur einige zu nennen – Béla Kun, Rosa Luxemburg und Paul Levi, ebenso die meisten der führenden bayerischen Räterevolutionäre.

So wundert es nicht, dass auch der amerikanische Präsident Wilson überzeugt war, dass der Bolschewismus jüdisch geführt werde.[16] Winston Churchill, der britische Kriegsminister, bezeichnete die bolschewistischen Juden als »bemerkenswerte Bande«, die sich zu den unbestrittenen Herren im russischen Riesenreich aufgeschwungen hätten. »Ein bedeutender, wenn nicht tatsächlich der Hauptteil des Terrorsystems […] wurde von Juden ausgeübt […]«, meinte Churchill zu wissen.[17] Und er irrte sich offensichtlich nicht, denn Trotzki beklagte – laut Protokoll einer Politbürositzung vom April 1919 –, dass »unter den Tscheka-Mitarbeitern an der Front, den Exekutivkomitee-Mitarbeitern an und hinter der Front sowie bei den zentralen Sowjetbehörden […] der Anteil der Letten und Juden sehr hoch« sei.[18]

Gustav Stresemann, der DVP-Vorsitzende, schrieb 1920: »Jüdische Führer waren an der revolutionären Bewegung in Deutschland ebenso beteiligt, wie in der bolschewistischen Umwälzung in Russland, Ungarn und Bayern. In den Tagen der letzten Märzereignisse wurde an jeder Straßenecke des Berliner Westens der Bolschewismus von jüdischen Persönlichkeiten galizischen Ursprungs gepredigt […].« Gleichzeitig hätten »die Fälschung von Geld, von Zinsscheinen der Kriegsanleihen, Schiebungen und Schleichhandel in den gemeinsten Formen […] ihren Einzug in Berlin gehalten«.[19] Für Stresemann, der mit einer jüdischstämmigen Frau verheiratet war und viele einflussreiche Juden seine Freunde nannte, war klar, dass diese »Ostjuden« nichts im Reich verloren hatten – eine Auffassung, die auch von Vertretern jüdischer Organisationen geteilt wurde.

Der Mythos vom »jüdischen Bolschewismus« verbreitete sich vor allem auch im von der Revolution erschütterten Bayern. So hieß es Anfang Dezember 1918 im inoffiziellen Organ der katholischen Bayerischen Volkspartei (BVP): Die Parteimitglieder »achten und ehren jeden ehrlichen Juden. […] Was aber bekämpft werden muss, das sind die zahlreichen atheistischen Elemente eines gewissenlosen internationalen Judentums mit vorwiegend russischer Färbung«.[20] Gemeint waren damit die von Russland angeleiteten bolschewistischen Revolutionäre. Diese wurden von den alteingesessenen Glaubensjuden ebenso als große Bedrohung für die bürgerliche Welt, zu der sie gehörten, angesehen. Nicht wenige jüdischstämmige demobilisierte Soldaten hatten sich sogar entschlossen, in Freikorpsverbänden gegen die russischen Bolschewisten zu kämpfen.

Die Gleichsetzung von Kommunismus und Judentum war eine der »desaströsesten Konsequenzen« der russischen Revolution.[21] Denn hierin lag die Hauptursache für den sich ausbreitenden Antisemitismus, besonders in den von Not und Elend heimgesuchten Ländern der Kriegsverlierer. Vermengt mit dem sozial motivierten Ressentiment wurde der Kampf der äußersten Rechten gegen den kulturzerstörerischen Bolschewismus in Deutschland oft zu einem Kampf gegen das Judentum als solchem – gegen ein Judentum, das ein zentraler Träger der Kultur war, die man zu verteidigen vorgab.

Nicht minder folgenschwer für die Zukunft der sich tapfer behauptenden Republik war der Ausgang der Friedensverhandlungen, die seit Januar 1919 in den Pariser Vororten stattfanden. Jäh zerstoben die mehrheitssozialdemokratischen Hoffnungen, Deutschland werde einmal – so wie es dem amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson ursprünglich vorgeschwebt hatte – einen gleichberechtigten Platz in der Gemeinschaft der westlichen Demokratien erhalten. Wilsons Vorstellungen von einer künftigen Neuordnung Europas beruhten auf den Grundsätzen der Demokratie und des Rechts sowie auf dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. In Versailles war davon keine Rede mehr, und dies, obwohl Berlin mit dem Ende der Monarchie und der Einführung der Demokratie den Vorstellungen und Forderungen des Amerikaners voll entsprach. Und mehr noch: Deutschland hatte zudem die überaus harten Waffenstillstandsbedingungen von Compiègne akzeptiert. So räumte es die besetzten Gebiete, zog Truppen hinter den Rhein zurück und erbrachte darüber hinaus beträchtliche Sachleistungen. Aus dem Blickwinkel der sozialdemokratisch geführten Reichsregierung stand einem gerechten Frieden wenig im Wege.

Doch die Wunden, die der furchtbare Krieg geschlagen hatte, waren zu tief, der Hass noch zu jung und der Wunsch nach Abrechnung noch zu brennend. So hatte das, was Anfang Mai 1919 in Versailles den Deutschen diktiert wurde, nichts mit den Vorstellungen der Reichsregierung von einer künftigen Friedensordnung zu tun. Es hatte auch nichts mehr mit den Prinzipien eines Woodrow Wilson zu tun. Und es hatte auch nur sehr bedingt mit den Vorstellungen des britischen Premierministers David Lloyd George zu tun, der Deutschland im Zuge der Londoner Gleichgewichtsdoktrin als wirtschaftlichen und politischen Faktor im Spiel der kontinentaleuropäischen Mächte halbwegs erhalten wissen wollte. Beide beugten sich dem Druck des französischen Ministerpräsidenten Georges Clemenceau, für den es darauf ankam, den Erbfeind durch die Friedensbedingungen so nachhaltig wie möglich zu schwächen.

Dies geschah, indem dem Deutschen Reich eine Vereinigung mit Deutsch-Österreich untersagt wurde, wie sie die demokratisch gewählten und sozialdemokratisch geführten Regierungen in Berlin und Wien beschlossen hatten. Außerdem mussten beide Staaten auch fast ausschließlich deutschsprachige Gebiete abtreten, etwas, vor dem Lloyd George gewarnt hatte, könne er sich doch »keinen stärkeren Grund für einen künftigen Krieg denken«.[22] So kam Südtirol zu Italien, das Sudetenland zur neu entstandenen Tschechoslowakei. Nicht ausschließlich von Deutschen besiedelte Reichsgebiete wie Posen und Westpreußen gingen an das wiedererstandene Polen, Eupen-Malmedy an Belgien, Nordschleswig an Dänemark. Hinzu kamen Gebiete, wie ein Teil Oberschlesiens und das Saarland, bei denen erst Volksabstimmungen über ihren Verbleib entscheiden sollten. Und das Rheinland sollte für einen Zeitraum von 15 Jahren besetzt werden. Am Ende ging ein Siebtel des Reichsgebiets verloren, auf dessen Fläche sich wichtige Schlüsselindustrien befanden und sechseinhalb Millionen Menschen lebten.

Doch damit nicht genug. Die Vertragsbedingungen sahen vor, Deutschland, das auch sämtliche Kolonien abzutreten hatte, militärisch zu einer Quantité négligeable zu machen. Das Heer, der einstige Stolz der Nation, sollte hierzu auf 100 000 Mann, die Marine auf 15 000 Mann begrenzt werden. Die Kriegsflotte, das Lieblingskind des Kaisers, war größtenteils abzuliefern. In der Bucht von Scapa Flow versenkten sich dann im Juni 1919 74 deutsche Kriegsschiffe selbst, worauf die Entente die Ablieferung fast der gesamten deutschen Handelsflotte verlangte. Ergänzend zu alldem sah der Vertrag von Versailles die Entmilitarisierung der linksrheinischen Gebiete und eines 50 Kilometer breiten Streifens rechts des Rheins vor, samt der Schleifung der dortigen Festungen sowie der Auflösung sämtlicher Garnisonen.

Darüber hinaus wurden Deutschland in dem monströsen Vertragswerk mit seinen 440 Artikeln, in dem selbst der Umfang der Polizeikräfte der Reichsländer festgeschrieben war, gewaltige Sachleistungen abverlangt. So sollten 60 Prozent der deutschen Kohleförderung für einen Zeitraum von zehn Jahren an die Entente-Mächte abgeführt werden. Ferner sollten 90 Prozent der deutschen Handelsschiffe, fast alle modernen Lokomotiven, Hunderttausende Eisenbahnwaggons, jedes zweite Binnenschiff, mehr als die Hälfte des Milchviehbestands sowie ein Viertel der Erzeugung an chemischen und pharmazeutischen Produkten abgegeben werden – und dies, obwohl die verlangten Gebietsabtretungen allein bereits zu einem Verlust von 50 Prozent der Eisenerzversorgung, 25 Prozent der Steinkohleförderung, 17 Prozent der Kartoffel- und 13 Prozent der Weizenernte führten.

Doch die »Großen Vier«, die Staatenlenker Frankreichs, Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und Italiens, die der deutschen Verhandlungsdelegation den Zutritt zum Versailler Schloss nur durch einen Nebeneingang gestatteten, wollten es damit noch nicht bewenden lassen: Deutschland sollte auch noch finanzielle Wiedergutmachung leisten. Auf deren Größenordnung hatten sich die Siegermächte noch nicht geeinigt. Lediglich eine Abschlagszahlung in Höhe von 20 Milliarden Goldmark in Form von Devisen und Sachleistungen war für die Jahre 1919, 1920 und die ersten vier Monate des Jahres 1921 vorgesehen. Das entsprach 7168 Tonnen Gold. Die endgültige Summe sollte eine alliierte Wiedergutmachungskommission am 1. Mai 1921 festlegen. Die Besiegten mussten jegliche Entschädigungssumme im Voraus akzeptieren. Denn gegen alle historische Wirklichkeit verfügte der sogenannte Kriegsschuldartikel (Artikel 231), »dass Deutschland und seine Verbündeten als alleiniger Urheber des Krieges für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, welche die Alliierten erlitten haben«.[23] Deshalb blieb Deutschland auch die Aufnahme in den Völkerbund der zivilisierten Nationen verwehrt.

Die Schuld einer Nation an einem Krieg zu bestimmen und diese, damit einhergehend, weltweit zu ächten war ein Novum in der Geschichte. Und die Gebietsabtretungen und Reparationen mit all ihren Folgen für die deutsche Wirtschaft suchten ihresgleichen. Es gab im Lager der Sieger nicht wenige, die angesichts des Versailler Diktates ihre Stimme erhoben. Das Mitglied der britischen Verhandlungsdelegation, der Nationalökonom John Maynard Keynes, war nur einer von ihnen. Er konstatierte eine »Politik der Versklavung Deutschlands für ein Menschenalter, die Erniedrigung von Millionen lebender Menschen und die Beraubung eines ganzen Volkes«.[24] Die weitsichtigen unter den Konferenzteilnehmern warnten vor einem neuen Waffengang, wie der Ministerpräsident der Südafrikanischen Union, Jan Christian Smuts, der der Delegation des britischen Empire angehörte. Er schrieb an Wilson: »Dieser Friede könnte […] ein noch größeres Unheil für die Welt bedeuten, als es der Krieg war.«[25] Doch der durchsetzungsschwache amerikanische Präsident sah sich selbst als Opfer seiner Verbündeten.

Versailles war in seinem Ergebnis für die Deutschen ein Schock. Sie waren bis ins Mark getroffen, zutiefst gedemütigt. All die Hoffnungen auf eine bessere, friedfertige Zukunft, auf ein Ende des Hungers, die mit dem Waffenstillstand aufgekommen waren, mündeten in schiere Verzweiflung. Doch die geschlagene Nation rückte nun in dem Bewusstsein zusammen, dass dieser Vertrag niemals akzeptiert werden könne und auch nicht akzeptiert werden würde. Reichsministerpräsident Scheidemann erklärte am 12. Mai 1919 in der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität, wo das Parlament tagte: »Ich frage Sie, wer kann als […] ehrlicher vertragstreuer Mann solche Bedingungen eingehen? Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in diese Fesseln legt? […] Dieser Vertrag ist nach Auffassung der Reichsregierung unannehmbar!« – »Minutenlanger brausender Beifall im Hause und auf den Tribünen. Die Versammlung erhebt sich«, vermerkte das Protokoll.[26] Dieser 12. Mai 1919 war die letzte große Artikulation des parlamentarischen Konsenses im Deutschland der Weimarer Republik.

So wie die Nation unter dem Eindruck des in Versailles Diktierten zunächst zusammenstand, so jäh wurde sie nun durch den Fortgang der Ereignisse auseinandergerissen: Die Sieger des Weltkriegs stellten am 16. Juni 1919 der Reichsregierung ein Ultimatum. Wenn Deutschland die Friedensbedingungen nicht innerhalb von fünf Tagen annähme, würden sie den Krieg fortsetzen. Berlin hatte nun die Wahl zwischen Skylla und Charybdis. Ließ man das Ultimatum verstreichen, würde das kriegsmüde Deutschland, das durch die Waffenstillstandsbedingungen von Compiègne kaum noch eine Chance hatte, das Reichsgebiet zu verteidigen, vollends im Chaos versinken. Die Folge wäre angesichts der von Frankreich nach Kräften beförderten Separatismusbewegung im Rheinland, in der Pfalz und in Bayern womöglich nicht nur der Zerfall des Landes, sondern auch ein Aufflammen der schwelenden Revolution. Nähme Berlin die alliierten Bedingungen an, schien dies einem Verrat an den Weltkriegskämpfern und aus der Sicht nicht nur der Rechten einer Ehrlosmachung der Nation gleichzukommen. Aus der Sicht der noch ganz unter dem Eindruck des furchtbaren Weltkriegs stehenden Reichsregierung war die Entscheidung, sich dem Ultimatum zu beugen, das kleinere Übel. Aus Protest und in dem Bewusstsein, nur falsch handeln zu können, trat Scheidemann, gefolgt von seinem Kabinett, zurück, bevor er, seine Partei, die USPD und nur Teile des Koalitionspartners vom Zentrum sowie einige Abgeordnete der DDP für eine Annahme des Diktats stimmten und eine Mehrheit zusammenbrachten. Alle Übrigen, der andere Teil des Zentrums, die Masse der DDP sowie die DVP und die DNVP, stimmten dagegen.

Das Verhängnisvolle an der von den Siegern des Weltkriegs erpressten Zustimmung war, dass sie nunmehr die deutsche Politik und Gesellschaft spaltete. Entsprechend war die unter der Führung des SPD-Politikers Gustav Bauer fortgesetzte Weimarer Koalition unter Dauerbeschuss. Die Gemäßigten, die das Ultimatum abgelehnt hatten, sahen in seiner Billigung Schwäche und Versagen. Von der wieder Tritt fassenden Reaktion wurde in der Folge von Versailles zunehmend auch vom »Verrat am Vaterland« gesprochen. Dieser wurde nun in einen größeren Zusammenhang gestellt. Denn mit dem Verhalten der Reichsregierung schienen diejenigen recht bekommen zu haben, die bereits in der Unterschrift des Zentrumspolitikers Matthias Erzberger in Compiègne den »Verrat der Heimatfront« gewittert hatten. Dabei interessierte es jetzt nicht mehr, dass Berlin den Rückzug aus den besetzten Gebieten sowie den linksrheinischen Territorien, der von der Entente als Bedingung für den Waffenstillstand verlangt worden war, als vertrauensbildende Maßnahme und Willensbekundung verstanden wissen wollte, an einer »gerechten« friedensvertraglichen Regelung der europäischen Belange der Völker ehrlich mitzuarbeiten. Compiègne wurde danach für die Verschwörungstheoretiker zum ersten Schritt zur dauerhaften militärischen Eindämmung und wirtschaftlichen Ausbeutung des Landes, dem nun mit der Billigung der Versailler Vertragsbedingungen der entscheidende zweite Schritt gefolgt sei.

Vom »Dolchstoß« der Heimat in den Rücken der Front fabulierten jetzt ausgerechnet jene, die für das Weltkriegsdesaster die Verantwortung trugen und traditionsgemäß die jetzt erstarkende DNVP als ihre Partei ansahen. Erich Ludendorff, der zusammen mit Paul von Hindenburg seit 1916 an der Spitze der Dritten Obersten Heeresleitung im Weltkrieg gestanden hatte, formulierte mit dem Wortführer der DNVP, Karl Theodor Helfferich, eine Erklärung, die der angesehene von Hindenburg im November 1919 vor einem Untersuchungsausschuss der Verfassungsgebenden Nationalversammlung vortrug. Darin wurde der ebenso unzutreffende wie ungeheuerliche Vorwurf erhoben: »Die Parteien haben den Widerstandswillen der Heimat erschüttert […]. Hinzugekommen sind die planmäßige Zersetzung von Flotte und Heer und die revolutionäre Zermürbung der Front. So mussten unsere Operationen misslingen, es musste der Zusammenbruch kommen.«[27] Womit sich Ludendorff und Hindenburg von ihrem Versagen 1918 selbst freisprachen, ging als »Dolchstoßlegende« in die Geschichte ein. Sie war die Folge des alliierten Ultimatums und des damit verloren gegangenen gesellschaftlichen Konsenses im Reich und nicht die Antwort auf den verlorenen Krieg, wie es oft verbreitet wurde. Erst jetzt begann der vermeintliche »große Verrat« für Millionen Deutsche zur Ursache der Niederlage im Weltkrieg zu werden. Für die aufgeputschten antisemitischen Nationalisten stand nun fest: Die Sozialdemokratie und das Judentum trügen die Schuld.

Besonders bei den Männern, die an den Fronten des großen Krieges für Deutschland gekämpft hatten, verfingen solche Verschwörungserzählungen. Doch auch für viele, die ihnen nicht anhingen, war die Billigung des alliierten Ultimatums vom Juni 1919 völlig inakzeptabel. Diese führte zu einer massenhaften Abkehr von der Sozialdemokratie. Sie war nicht mehr die Kraft, die Deutschland nach dem Versagen der alten Eliten in eine lichte Zukunft führen könnte. Vorbei war die Hoffnung, die den Frontkämpfern das Gefühl vermittelt hatte, das doch nicht alles umsonst gewesen sei. Einer, der so dachte, war ein aus dem Weltkrieg heimgekehrter irrlichternder Gefreiter namens Adolf Hitler, der in München nach der Niederschlagung der Räterepublik die mit dem Diktat der Alliierten einhergehende große Verunsicherung mit ihrer Revolutionsangst, dem Standrecht und dem eskalierenden Antisemitismus hautnah miterlebte. In jenen Monaten erfolgte seine Ideologisierung, in deren Folge er sich einer Münchner politischen Splittergruppe namens »Deutsche Arbeiterpartei« (DAP) anschloss.

Auch Hitlers erklärtem Todfeind, der äußersten Linken und ihren Moskauer Hintermännern, boten das Versailler Diktat und das Ultimatum neue Perspektiven. Lenin soll, nachdem die Vertragsbedingungen auf dem Tisch lagen, gesagt haben, dass jener »bestialische und niederträchtige Friede« die »beste Agitation für den Bolschewismus« sei.[28] Mehr noch: Die kommunistischen Führer glaubten – insbesondere nach dem Ultimatum und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Spaltung –, dass das wirtschaftlich darniederliegende Deutschland wie eine »reife Frucht« in ihre Hände fallen würde. Man ging davon aus, dass zunächst die Konterrevolution gegen die schwächelnde Reichsregierung losschlagen würde, was wiederum die gesamte Linke auf die Barrikaden brächte, wobei sich schließlich die KPD mit Moskaus Hilfe an die Spitze der Bewegung setzen, die Macht übernehmen und Sowjet-Deutschland schaffen würde.

Um die Demontage der Reichsregierung voranzutreiben, hatten Kommunisten und andere radikale Linke für Mitte Januar 1920 zu einer Großdemonstration in der Hauptstadt aufgerufen. Das unmittelbar vor seiner Verabschiedung stehende Betriebsrätegesetz, das zwar grundlegende Verbesserungen für die Arbeiterschaft brachte, von USPD und KPD jedoch als Instrument zur Unterdrückung des Proletariats angesehen wurde, diente ihnen als Vorwand. Um die direkte Konfrontation mit der Staatsmacht zu suchen, hatte man die Demonstration in die »Bannmeile« verlegt. Mit der Angst vor dem Putsch im Nacken griff die Polizei schließlich so rigoros durch, dass am Ende 42 Tote und mehr als 100 Verletzte gezählt wurden. Dies zog kommunistische Unruhen andernorts nach sich, sodass in mehreren Reichsländern der Ausnahmezustand verhängt und Reichswehrminister Noske mit der Übernahme der vollziehenden Gewalt im sozialdemokratisch geführten Berlin und Brandenburg beauftragt wurde.

Die Reaktion der Rechten ließ nicht lange auf sich warten. Sie sah ein weiteres Mal den Beweis erbracht, dass die Regierung nicht in der Lage war, die Situation im Reich zu beherrschen. Nicht zuletzt auch die Zweifel daran, dass mit einem 100 000-Mann-Heer, wie es die Sieger in Versailles bestimmt hatten, die Lage im Lande überhaupt zu konsolidieren sei, veranlassten den ostpreußischen Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp – zusammen mit dem General Walther Freiherr von Lüttwitz – zu putschen. Letzterer, der sich auf die berüchtigte Freikorps-Marinebrigade des Fregattenkapitäns Hermann Ehrhardt stützen konnte, die schon bei der Niederschlagung der Räterepublik in München dabei gewesen war, stellte der Regierung ein Ultimatum, in dem er Neuwahlen und die sofortige Beendigung des diktierten Truppenabbaus forderte. Die Reichsregierung setzte sich jedoch nach Dresden und dann nach Stuttgart ab und ließ das Ultimatum verstreichen, worauf Ehrhardt seine Freischärler das Berliner Regierungsviertel besetzen ließ. Kapp erklärte am 13. März 1920 die Nationalversammlung für aufgelöst, Reichspräsident und Reichsregierung sowie die preußische Regierung für abgesetzt und ernannte sich selbst zum Reichskanzler und preußischen Ministerpräsidenten.

Die Reichswehr sah dem tatenlos zu. Hin- und hergerissen zwischen der Pflicht zur Loyalität gegenüber der Regierung des Sozialdemokraten Gustav Bauer und der mit den Putschisten geteilten Auffassung, dass der von der Entente diktierte Truppenabbau den Lebensnerv des Reiches treffe, zog sich die Führung des 100 000-Mann-Heeres auf eine neutrale Position zurück. Mit den Worten »Truppe schießt nicht auf Truppe«,[29] hatte der Chef des Truppenamts, General Hans von Seeckt, versucht, sich aus der Affäre zu ziehen und damit nicht zuletzt auch der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Herzen vieler seiner Soldaten für die Sache der Putschistenkameraden schlugen, mit denen man im Weltkrieg Seite an Seite gekämpft hatte und mit denen man in der Ablehnung Versailles’ mehr als einig war.

Die Illoyalität weiter Teile der Reichswehr brachte die Regierung in eine nahezu aussichtslose Lage. Sie griff nun zum einzig ihr verbliebenen Mittel: Sie mobilisierte die Arbeiterschaft, indem sie den Generalstreik ausrief. Die KPD versagte sich dem zunächst, schwenkte dann aber rasch ein. Erstmals seit Kriegsende war die Linke im Wesentlichen vereint. In Moskau verkündete Nikolai Bucharin auf dem IX. Kongress der Russischen Kommunistischen Partei (RKP) Ende März 1920, das deutsche Proletariat schreite »festen Schrittes zur Arbeiterdiktatur«.[30] In Bochum und Elberfeld sahen sie es ähnlich: MSPD, USPD und KPD schlossen ein Bündnis gegen die Reaktion zur Erringung der politischen Macht durch die »Diktatur des Proletariats«. Überall entstanden Vollzugsräte, in denen auch Vertreter der anarchosyndikalistischen Freien Arbeiter-Union Deutschlands (FAUD) saßen. Der Kapp-Putsch war bereits am Dilettantismus seiner Initiatoren gescheitert, als schließlich – ganz nach den Vorstellungen Moskaus – eine bald 50 000 Mann zählende »Rote Ruhrarmee« die Macht im Revier übernahm.

Es war dieselbe Reichsregierung, deren Gefolgschaft soeben noch mit den Linksradikalen Seite an Seite gestreikt hatte, die genau diesen nun entgegentrat, konnte sie doch nicht zulassen, dass Moskau über die KPD die Geschicke in Teilen Deutschlands mitbestimmte. Berlin entsandte nach einem verstrichenen Ultimatum reguläre Truppen, aber auch Freikorpsverbände in den Westen der Republik. Stadt um Stadt säuberten diese von den Aufständischen. Dabei gingen besonders die Freikorps, die nichts mit der Republik zu schaffen hatten, wiederum mit unerbittlicher Härte – mit Standgerichten und Erschießungen – gegen die »Roten« vor. Anfang April war alles vorüber im Ruhrgebiet, in dem am Ende mehr als 1600 Tote zu beklagen waren.

Doch damit waren für die Reichsregierung die Probleme nicht gelöst. Denn französische Truppen besetzten Frankfurt und einige andere Städte im Rhein-Main-Gebiet, weil die Militäraktion Berlins auch auf dem, nach den Buchstaben des Versailler Vertrags, entmilitarisierten Gebiet stattgefunden hatte. Das größere Problem ergab sich jedoch aus der Partnerschaft der Regierung bei dem Kampf gegen die »Rote Ruhrarmee« mit denen, die soeben noch mit Kapp geputscht hatten oder mit den rechten Putschisten sympathisierten. Dies führte nämlich zum Aufbegehren in Teilen der MSPD und der Gewerkschaften, die eine mangelnde Distanz gegenüber der Bedrohung von rechts beklagten. Noske, der Sozialdemokrat, der seit dem November 1918 ohne Rücksicht auf Verluste die Republik verteidigt hatte, musste nun seinen Hut nehmen – sehr zum Ärger des Reichspräsidenten Ebert. Schließlich trat auch der mehrheitssozialdemokratische Reichskanzler Bauer zurück, dem sein Parteifreund Hermann Müller im Amt folgte.

Müller musste sich nun dem Drängen der rechten Parteien beugen, die ursprünglich für Herbst 1920 vorgesehenen Reichstagswahlen vorzuverlegen. Die Abstimmung vom 6. Juni 1920 endete dann für die Regierungsparteien – wie erwartet – mit schwersten Verlusten. Die sogenannte Weimarer Koalition fiel von 76,2 auf 43,6 Prozent zurück. Allein die SPD verlor 16,3 Punkte und ging mit ganzen 21,6 Prozent aus der Wahl hervor. Gewinner waren vor allem diejenigen oppositionellen Parteien, die gegen die Annahme der Versailler Friedensbedingungen gestimmt hatten – die DNVP (14,3 Prozent) und die DVP (13,8 Prozent). Zu den Wahlsiegern gehörte aber auch die USPD (18,4 Prozent), während die diesmal zu den Wahlen angetretene KPD lediglich 3,0 Prozent der Stimmen erhielt. Eine Minderheitsregierung ohne die nach wie vor stärkste Partei, ohne die MSPD, gebildet aus Zentrum, DDP und erstmals der DVP unter der Kanzlerschaft des Zentrumspolitikers Konstantin Fehrenbach, lenkte nun die Geschicke des Reiches. Es war dies das vierte von zehn Kabinetten, die Deutschland bis zu den Wahlen des Jahres 1924 regieren sollten.

Auch im bayerischen Freistaat war die Zeit der SPD inzwischen zu Ende gegangen. Demonstrationen der Münchner Arbeiterschaft gegen den Kapp-Putsch hatte Arnold von Möhl, der Kommandeur der bayerischen Reichswehrverbände, geschickt dazu genutzt, der Regierung Johannes Hoffmann die Übertragung der vollziehenden Gewalt abzunötigen. Möhl wurde daraufhin »Staatskommissar für München-Stadt und München-Land«. Mit der Ernennung Gustav von Kahrs zum Regierungskommissar war die Entmachtung der Mehrheitssozialdemokratie in Bayern schließlich besiegelt worden. Der resignierende Hoffmann trat zurück. Am 16. März 1920 wurde Kahr, der überzeugte Monarchist, der nie ein Hehl aus seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem »roten Berlin« und dem vermeintlichen Einfluss des Judentums gemacht hatte, zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt. Die vorgezogenen Landtagswahlen vom Juni 1920 bestätigten seine rechtskonservative Regierung, während die Mehrheitssozialdemokraten die großen Verlierer waren.

München wurde so zu einem Eldorado für völkische Verschwörungstheoretiker und Rassenfanatiker. Der Auffälligste unter ihnen war unterdessen aufgrund seiner Redegewalt der ehemalige Weltkriegsgefreite Hitler geworden, der mit seiner ganz eigenen rassenideologischen Deutung der Welt Säle und Brauhäuser der Stadt zu füllen verstand. Im Zirkus-Krone-Bau hatte er schon im Februar 1920 eine Art Parteiprogramm, die »25 Punkte«, vorgelegt, in deren Mittelpunkt die Revision von Versailles sowie der Kampf gegen das »internationale Judentum« standen. Doch die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), die aus der DAP hervorging, blieb eine Splittergruppe, deren Reichweite kaum über die Grenzen der bayerischen Metropole hinausreichte. Doch auch sie war Ausdruck einer verhängnisvollen Polarisierung der deutschen Gesellschaft, wie sie mit dem Versailles-Ultimatum der Siegermächte des Weltkriegs eingeleitet worden war.

Auf der Konferenz vom 21. bis 22. Juni 1920 in Boulogne-sur-Mer nannten die Alliierten erstmals eine Summe, die Deutschland an Reparationen aufzubringen hatte. Sie betrug astronomische 269 Milliarden Goldmark (96 415 Tonnen Gold), die über einen Zeitraum von 42 Jahren, zunächst in 3-Milliarden-Tranchen pro Jahr, am Ende bis zu 7 Milliarden, beglichen werden sollten – Forderungen, die vor dem Hintergrund der Verschuldung Deutschlands infolge des Weltkriegs nicht annähernd erfüllt werden konnten. 164 Milliarden Mark hatte dieser gekostet. Davon waren lediglich 10 Milliarden durch Steuern und Kriegsabgaben finanziert worden, 97 Milliarden durch Kriegsanleihen und der Rest durch Schatzanweisungen und ähnliche Schuldverschreibungen. Die Staatsverschuldung war so zwischen 1914 und 1918 von 5 auf 156 Milliarden Mark gestiegen. Neben den drohenden Reparationskosten waren da noch die Millionen Invaliden-, Witwen- und Waisenrenten, die der Staat aufzubringen hatte. Reichsfinanzminister Matthias Erzberger vom Zentrum hatte sich der Staatsverschuldung entgegengestemmt, indem er zwischen September 1919 und März 1920 16 Finanz- und Steuergesetze durch das Berliner Parlament gebracht hatte, mit denen die Abgaben im Reich nicht nur vereinheitlicht, sondern auf ein neues Niveau angehoben wurden. So stieg der Spitzensatz bei der Einkommenssteuer, der in Preußen bei ganzen 4 Prozent gelegen hatte, auf 60 Prozent.

Da sich die umlaufende Geldmenge alleine bis Kriegsende verfünffacht hatte, stiegen in der Folgezeit die Preise an. Da Reichsregierung und Reichsbank der Inflation nicht durch eine Politik der höheren Zinsen entgegentraten, wie dies in den Ländern der Kriegsgegner der Fall war, profitierte die deutsche Wirtschaft davon, deren Leistung 30 bis 40 Prozent unter dem Niveau von 1913 lag. Die Gefahren der Geldentwertung wurden durch eine regelrechte Hochkonjunktur der deutschen Wirtschaft verdeckt. Denn die Inflation machte deutsche Güter auf dem Weltmarkt billiger und damit konkurrenzfähiger. Deutschland mit seiner exportorientierten Industrie schien damit die Nachkriegsdepression und die Umstellung auf die Friedenswirtschaft besser zu bewältigen als Staaten wie Frankreich und England; und dies, obgleich ihm mit dem Versailler Vertrag ein beträchtlicher Teil seiner Ressourcen und Möglichkeiten genommen worden war. Diese Scheinblüte führte zu missgünstigen Blicken aus den Siegerländern des Weltkriegs, die Einfuhrzölle für deutsche Produkte erhoben, und beförderte Tendenzen, deutschen Beteuerungen, die gewaltigen Reparationssummen nicht aufbringen zu können, wenig Glauben zu schenken.

Da die deutsche Arbeiterschaft diesseits des Existenzminimums agierte, war das Reich, in dem wegen der inflationsbedingt niedrigen Löhne eine weitgehende Vollbeschäftigung herrschte, aus der Sicht der Kommunisten noch nicht revolutionsreif, auch wenn sich die parteipolitischen Bedingungen für einen Umsturz maßgeblich verbesserten. Im Oktober 1920 spaltete sich nämlich die USPD über der Frage, ob sie der von Lenin gegründeten und von Sinowjew geführten Kommunistischen Internationale (Komintern) beitreten solle oder nicht. Die Mehrheit der Delegierten hatte sich auf ihrem Hallenser Parteitag im Oktober 1920 dafür entschieden und trat folgerichtig mit etwa 350 000 Mitgliedern der jetzt Vereinigten Kommunistischen Partei Deutschlands (VKPD) bei, die als Vollmitglied der Komintern ihre Direktiven aus Moskau erhielt. Die deutsche Partei wurde damit eine beachtliche parlamentarische Kraft, auch wenn ihre Hauptaktivität weiterhin im außerparlamentarischen Kampf gegen die Republik liegen sollte, getreu dem leninschen Motto: »Ohne Bürgerkrieg ist die Sowjetmacht in Deutschland nicht zu haben.«[31] Im Parteiorgan, in der Roten Fahne, hieß es dazu ergänzend, dass das Proletariat »das Wort Rosa Luxemburgs, an das der nach Halle gereiste Sinowjew erinnerte, sich wieder in sein Gedächtnis einprägen [muss], dass der Kampf um den Sozialismus der gewaltigste Bürgerkrieg der Weltgeschichte ist«.[32]

Doch damit waren in der neuen Massenpartei nicht die Fragen der künftigen Taktik entschieden. Stand zunächst noch die Einheitsfront der gesamten Linken als Ziel im Mittelpunkt, so änderte sich dies nach dem Ausscheiden Paul Levis, Clara Zetkins und Ernst Däumigs aus der Führung. Unter dem Vorsitz Heinrich Brandlers war nun keine Rede mehr von der Einheitsfront. An ihre Stelle sollte die revolutionäre Aktion treten. Entscheidend hierfür war offenbar das Drängen der Komintern, namentlich ihres Vorsitzenden Sinowjew. Denn Moskau brauchte einen Erfolg, der suggerieren sollte, dass die Weltrevolution unaufhaltsam voranschreite – einen Erfolg, der vor allem auch ablenken sollte. Denn die Lage in Russland, in dem der Bürgerkrieg zu Ende ging, war keine Propaganda für die Bolschewisten. Misswirtschaft, Hungersnöte und Massenproteste hatten das Land an den Rand des Abgrunds geführt. In Kronstadt, dem einstigen Zentrum der Revolution, kam es zum Aufstand. Die Matrosen probten die Revolution in der Revolution. Doch sie wurden von Trotzkis Roter Armee niedergemetzelt.

Zur selben Zeit – im März 1921 – schlugen die Kommunisten nun im mitteldeutschen Industriegebiet Halle, Leuna, Merseburg sowie im Mansfelder Land los. Zu Beginn des Jahres hatten sich hierzu 24 kampf- und strategieerprobte sowjetische Bürgerkriegsexperten auf den Weg nach Deutschland gemacht. Mit der Führung der sogenannten Märzaktion wurde von Lenin Béla Kun beauftragt, dessen ungarische Räterepublik nach 133 Tagen gegenüber einer von der Entente unterstützten rumänischen Armee und einer ungarischen Nationalarmee unter dem ehemaligen k. u. k. Admiral Miklós Horthy hatte kapitulieren müssen. In der Roten Fahne rief dieser Béla Kun nun dazu auf, »die Entwaffnung der Bourgeoisie« zu besorgen,[33] um dem Proletariat, sprich der KPD, wie die vereinigte Partei bald wieder hieß, endlich zur Macht zu verhelfen. Kun posaunte in eilfertiger Ergebenheit gegenüber Moskau hinaus: »Die Waffe bringt die Entscheidung.«[34]

Der Mitteldeutsche Aufstand scheiterte jedoch am entschlossenen Einschreiten von Polizei und Reichswehr, aber vor allem an der mangelnden Bereitschaft der deutschen Arbeiterschaft, den Revolutionären zu folgen. 145 Tote und mehrere Hundert Verletzte waren die traurige Bilanz der »Märzaktion«, über die Levi schrieb, dass nach seiner Auffassung durch sie »die Frucht eines zweijährigen Kampfes und einer zweijährigen Arbeit der Kommunistischen Partei in Deutschland mit zerstört« worden sei.[35] Tatsächlich begann infolge der gescheiterten »Märzaktion« eine erbitterte Auseinandersetzung in der KPD. Während Brandler und die Mehrheit der neuen Führung den Aufstand rechtfertigten, wurde er von Levi, Ernst Reuter alias Friesland und zunächst auch noch von Clara Zetkin, die aber bald auf die Moskauer Linie einschwenkte, aufs Schärfste verurteilt. Es war letztendlich eine Auseinandersetzung zwischen blinder Moskautreue auf der einen und politischem Realitätssinn eigenständig denkender Genossen auf der anderen Seite – eine Auseinandersetzung, die mit dem Parteiausschluss und der Verdammung Levis ihren Höhepunkt erreichen sollte. Auch wenn die KPD weiterhin entschieden die Reichsregierung bekämpfte, war doch der revolutionäre Elan der von Moskau finanzierten Partei vorerst erlahmt und die innenpolitische Lage im Reich etwas entspannter.

Anders auf dem Feld der Außenpolitik. Hier blieb der Druck auf die Berliner Regierung in Gestalt der maßlosen Reparationsforderungen der Siegermächte des Weltkriegs bestehen. In der Pariser Note von Ende Januar 1921 modifizierten die Alliierten ihre Forderung auf 226 Milliarden Goldmark, zahlbar in ansteigenden Raten von zwei bis sechs Milliarden pro Jahr. Hinzukommen sollten 12 Prozent des jährlichen Wertes der deutschen Exporte. Auf der Konferenz in London Anfang März 1921 wurde die Gesamthöhe der Zahlungen zwar auf 132 Milliarden inflationssichere Goldmark reduziert. Doch dies war noch weit von dem von Deutschland stemmbaren und der Konferenz vom deutschen Außenminister Walter Simons vorgeschlagenen Betrag von 50 Milliarden entfernt. Der wurde dann auch von Lloyd George im Namen der Konferenz schroff zurückgewiesen. Flankierend dazu besetzten alliierte Truppen die Städte Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort. Anfang Mai 1921 stellte der britische Premierminister der deutschen Seite schließlich ein auf sechs Tage befristetes Ultimatum. Danach sollte sich Berlin verpflichten, die Zahlungen nach dem von den Entente-Mächten verabschiedeten Zahlungsplan (Vierteljahresraten zu jeweils zwei Milliarden Goldmark) zu akzeptieren. Eine erste Milliarde sollte innerhalb von 25 Tagen aufgebracht werden, andernfalls – so hieß es – würde das Ruhrgebiet besetzt werden.

Schon am Tag bevor das Ultimatum ergangen war, trat Fehrenbach nach nur einem Jahr als Reichskanzler zurück. Er hatte die unterschiedlichen Positionen in der Koalition gegenüber der unnachgiebigen Haltung der Siegermächte nicht überbrücken können – so wie Scheidemann im Juni 1919. Die vom Zentrumspolitiker Joseph Wirth geführte Nachfolgeregierung, der neben der DDP jetzt wieder die SPD angehörte, nahm dann das Ultimatum, in dem im Reichstag abgestimmt worden war, bedingungslos an, obgleich die von den Siegermächten verlangten Raten von Deutschland kaum aufzubringen waren. Die Politik Wirths wurde von denen, die sie machten, zynisch »Erfüllungspolitik« genannt. Sie verstanden darunter nicht das, was die Nationalsozialisten darunter verstanden wissen wollten. Die Regierung wollte damit vielmehr den Alliierten, besonders aber Briten und Amerikanern, fortlaufend nachweisen, dass die Erfüllung der Reparationsforderungen nicht geleistet werden könne und das Beharren darauf die deutsche Wirtschaft zerstören würde, was wiederum verheerende Folgen für die europäische Wirtschaft hätte.

Vollends desillusionierend war für die neue Reichsregierung auch noch ein anderes Problem, nämlich das oberschlesische. Die Region war neben dem Ruhrgebiet das wichtigste Industriegebiet Deutschlands. In Versailles war entschieden worden, die Zugehörigkeit des zwischen Deutschen und Polen umstrittenen Gebiets durch eine Volksabstimmung klären zu lassen. Nach schweren Auseinandersetzungen und blutigen Kämpfen zwischen deutschen Freikorpsverbänden und polnischer Armee brachte die Abstimmung ein klares Mehrheitsvotum für Deutschland. Der Völkerbund setzte daraufhin im April 1921 eine Kommission ein, die das umstrittene Gebiet im Herbst parteiisch zugunsten Polens teilte. In Berlin kam es zur Regierungskrise, die im Oktober 1921 in dem Rücktritt des ersten Kabinetts Wirth gipfelte.

Doch der Reichspräsident ließ nicht von Wirth ab. Er beauftragte ihn umgehend mit der Bildung einer neuen Regierung, der neben den Parteien der alten nun auch die Bayerische Volkspartei angehörte. Die bedeutendste personelle Neubesetzung im Kabinett war für die Minderheitsregierung, die sich lediglich auf 209 der 459 Abgeordneten stützen konnte, die Vergabe des Postens des Außenministers an Walther Rathenau. Ende 1921 konnte der Sohn des Großindustriellen und AEG-Gründers Emil Rathenau immerhin ein Abkommen mit Frankreich schließen, in dem vereinbart wurde, dass Paris mehr Sachleistungen – vor allem Kohle – anstelle von Bargeld akzeptierte. Die deutsche Schwerindustrie hatte dies aus Empörung über die Teilung Oberschlesiens zu verhindern versucht, genauso wie eine Erhöhung der Steuern auf Unternehmensgewinne. Doch das Reich musste sich dem Druck Frankreichs beugen und über eine internationale Hypothek verhandeln, die durch das kollektive Vermögen der Industrie und Landbesitzer Deutschlands abgesichert werden sollte. Die Industrieführer verlangten im Gegenzug von der Reichsregierung nunmehr die Rücknahme der sozialen Leistungen aus der Revolutionszeit, wie etwa den Achtstundenarbeitstag. Außerdem forderten sie eine Privatisierung der meisten staatseigenen Betriebe sowie der Reichsbahn, die nach dem Ersten Weltkrieg durch den Zusammenschluss der Länderbahnen entstanden war. Dies rief die zerstrittene Linke auf den Plan, die im Wesentlichen die Reparationen aus den Privatvermögen finanziert wissen wollte.

Nichts bewegte sich. Nur der Verfall der Mark, der seit Sommer beschleunigt voranschritt. Im Sepember 1921 mussten für einen Dollar 127 Mark bezahlt werden und damit doppelt so viel wie noch im Juni. Importwaren wurden für die Deutschen so unerschwinglich, und im Kabinett Wirth suchte man einen Ausweg aus der sich verschlechternden Finanzlage. In dieser Situation hoffte die Reichsregierung auf England, wohin Rathenau und Hugo Stinnes im darauffolgenden Dezember reisten, um dort über Lösungen zu sprechen. Stinnes gebot über ein Industrieimperium mit mehr als 600 000 Beschäftigten in 1500 Unternehmen. Zudem verfügte er über ein Zeitungsimperium und einen Sitz im Reichstag für die DVP. In der britischen Führung war man grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber dem Stinnes-Plan einer gesamteuropäischen privatisierten Eisenbahn, hatte man doch kein Interesse daran, die deutsche Kaufkraft und die industrielle Produktion der Kriegsverlierer zu ruinieren. Ihrem Premierminister Lloyd George schwebte allerdings Größeres vor. Er dachte an eine europäische Wirtschafts- und Finanzordnung, in der neben Deutschland auch Russland einen gleichberechtigten Platz einnehmen sollte.

Als der Oberste Alliierte Rat im Januar 1922 in Cannes zusammentraf, wurden mit Blick auf eine in Genua geplante Konferenz eine Reihe von Resolutionen verabschiedet, die sich um die Vision einer künftigen internationalen Ordnung drehten. Kein Staat dürfe einem anderen die Ausgestaltung seiner nationalen Eigentumssysteme, seiner nationalen Wirtschaft oder seiner Regierungsform vorschreiben, wurde in den Papieren festgehalten. Für eine europäische Wirtschaftskooperation bedeutete dies, dass alle beteiligten Länder sich allgemeingültigen Regeln unterordnen sollten. In diese neue kapitalistische Wirtschaftsordnung sollte auch die kommunistische Sowjetunion einbezogen und damit in die internationale Gemeinschaft zurückgeholt werden. Wie dies geschehen sollte, darüber hatten die Verfasser der Arbeitspapiere keine konkreten Vorstellungen.

Was von Wirth auf das Wärmste begrüßt wurde, stieß in der französischen Mitte-rechts-Regierung unter Aristide Briand auf wenig Gegenliebe. Zum einen fürchtete Paris, weiter ins Hintertreffen gegenüber Großbritannien zu geraten. Solches ließ sich nur schwer vereinbaren mit dem Selbstverständnis der Grande Nation, das bereits auf der noch tagenden Flottenkonferenz in Washington litt, wo Frankreich hinter den großen Seemächten – Vereinigte Staaten, Großbritannien und Japan – eine Nebenrolle zugewiesen wurde und sich mit einer drittklassigen Marine bescheiden sollte. Die französische Regierung befürchtete nunmehr, dass Großbritannien die Washingtoner Abrüstungskonferenz dazu nutzen würde, um sich seiner sicherheitspolitischen Verpflichtungen gegenüber Frankreich zu entziehen, nachdem bereits die Vereinigten Staaten ihre in Versailles zugesagte Sicherheitsgarantie zurückgezogen hatten.

Der neue französische Ministerpräsident Raymond Poincaré – ein nationalistischer Deutschlandhasser, dem die Kommunisten im eigenen Land nachsagten, er habe durch seine Geheimdiplomatie mit dem russischen Zaren wähend seiner Amtszeit als Staatspräsident, der er damals war, den Krieg im August 1914 erst heraufbeschworen – legte als Antwort Frankreichs auf die internationale Entwicklung noch im Januar 1922 London einen Vertragsentwurf für ein Sicherheitsbündnis gegen Deutschland vor. Gleichzeitig versuchte der Neue im Élysée, die Forderungen der Gläubiger Frankreichs abzuwehren. Denn das Land war durch den Krieg bei den Vereinigten Staaten und Großbritannien verschuldet, das seinerseits auch in Washington in der Kreide stand. Dass die dortige Regierung keinerlei Bereitschaft zu einem Schuldennachlass oder gar Schuldenschnitt zeigte, blieb nicht ohne Rückwirkungen auf die französische Haltung gegenüber den Reparationsforderungen an Deutschland.

Noch parallel zum Führungswechsel in Paris hatte die Reparationskommission eine gewisse Konzessionsbereitschaft gegenüber einem von dem von der Zahlungsunfähigkeit bedrohten Deutschland erbetenen vorläufigen Zahlungsaufschub an den Tag gelegt und die am 18. März fällige Rate auf lediglich 720 Millionen Goldmark reduziert – allerdings unter zwei Voraussetzungen: Deutschland sollte zusätzliche Sachleistungen im Wert von 1450 Millionen Goldmark erbringen und ein umfassendes fiskalisches Sanierungsprogramm in Anfgriff nehmen. Wirth ging auf die Forderungen ein, zu denen Steuer-, Tarif- und Gebührenerhöhungen ebenso gehörten wie die Erhöhung der Kohlepreise, die Unterbindung der Kapitalflucht und vor allem die Streichung der Lebensmittelsubventionen, die einerseits Einsparungen in Milliardenhöhe ermöglichte, andererseits zu sozialen Unruhen führte, stiegen doch die Lebensmittelpreise dramatisch an.

Die deutsche Bitte nach einer Überprüfung der Reparationsfrage als Ganzem wurde zurückgewiesen, denn Poincaré – inzwischen federführend mit der Sache befasst – lehnte jegliche Zugeständnisse gegenüber Berlin ab. Er beharrte stattdessen auf die Einhaltung der im Londoner Zahlungsplan festgelegten Rahmenmodalitäten. Gegenüber Lloyd George setzte er dann auch durch, dass bei der von dem Briten initiierten und für den April 1922 in Genua anberaumten Konferenz das Thema Reparationen nicht auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Erwartet wurden die Vertreter Großbritanniens, Frankreichs, Belgiens, der Tschechoslowakei, Rumäniens, Japans, Italiens und zwei Dutzend anderer Länder. Die Vereinigten Staaten hatten ihre Teilnahme abgesagt. Erstmals bei einer großen internationalen Konferenz sollten Deutschland und Russland dabei sein.

Vor allem die Politik Frankreichs, die, für jedermann in Deutschland erkennbar, das Reich in den Ruin treiben sollte, verschaffte dort nicht nur der Rechten Zulauf, sie beförderte auch die Aktivitäten ultranationalistischer und völkisch-antisemitischer Untergrundgruppen. Ihnen schlossen sich jene an, die die fortgesetzten Demütigungen der Nation nicht mehr ertrugen, diejenigen, die sich ausgegrenzt und von den im Lande Regierenden politisch bevormundet fühlten. In das Fadenkreuz jener Männer, die sich als Freiheitskämpfer fühlten und von den Nationalisten als solche gesehen wurden, rückten dann auch die »Erfüllungspolitiker«, die von ihnen für die »Wehrlosmachung« des Reichs verantwortlich gemacht wurden. Eine Serie von als Fememorde bezeichnete Attentate, denen Hunderte zum Opfer fielen, erschütterte Deutschland. Nachdem im Juni 1921 der bayerische USPD-Politiker Karl Gareis einem Anschlag zum Opfer gefallen war, wurde im August desselben Jahres der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger, der in Compiègne den Waffenstillstand unterschrieben hatte, von Angehörigen der ultranationalistischen Organisation »Consul« des ehemaligen Kapitäns Hermann Ehrhardt ermordet.

Am 24. Juni 1922 – im selben Monat überlebte Scheidemann ein Blausäureattentat – wurde der als Vertreter der »Judenrepublik« bei der äußersten Rechten verhasste Rathenau auf der Fahrt von seinem Berliner Wohnsitz ins Außenministerium getötet. Die drei von dem ehemaligen Marineoffizier Erwin Kern angeführten Täter, die wiederum der Organisation »Consul« angehörten, eröffneten das Feuer auf ihn und warfen eine Handgranate in seinen offenen Wagen. Ernst von Salomon, der an den Vorbereitungen zum Mord an Rathenau beteiligt war, nannte in seinen Zuchthausaufzeichnungen als Grund dafür, dass Rathenau als Opfer ausgewählt worden war, dass er der brillanteste Vertreter der alten bourgeoisen Herrschaftsschicht war, der Hauptagent des wirtschaftlich orientierten kapitalistischen Deutschlands, das nach dem verlorenen Krieg wieder die wirtschaftliche Kooperation mit den westlichen Nachbarn suchte und dafür den Weg der Erfüllungspolitik einschlug.[36]

Der Tod Rathenaus führte nicht, wie die Täter erhofft hatten, zur weiteren Destabilisierung des Reiches, schon gar nicht wurde er zum Fanal für einen Bürgerkrieg, sondern er ließ die Demokraten zusammenrücken. Eine Welle der Empörung richtete sich vor allem gegen die DNVP und ihren Wortführer Helfferich, der den Außenminister noch Stunden vor seiner Ermordung im Reichstag ungewöhnlich scharf attackiert hatte. Die Folge war, dass liberale Journalisten wie Theodor Wolff vom Berliner Tageblatt Helfferich und seiner Partei die Verantwortung für das Attentat gaben. Er schrieb, hier liege die Schuld »so klar […], dass es unmöglich ist, nicht Anklage zu erheben und die krass hervortretende Wahrheit zu verwischen«.[37] Der linksliberale Graf Kessler, der mitunter im Dienst des Auswärtigen Amtes stand, meinte, nachdem er am offenen Sarg Rathenaus verweilt hatte, dass die Zeit für einen reinigenden Vergeltungsschlag gegen die antirepublikanische Rechte definitiv gekommen sei. Und er änderte auch seine ablehnende Haltung gegenüber Wirth, der in seiner ergreifenden Trauerrede die Worte sprach, »der Feind steht rechts«.[38] Dem trug der Reichspräsident Rechnung, der per Präsidialverordnung ein »Gesetz zum Schutze der Republik« erließ, das am 23. Juli 1922 in Kraft trat. Es schuf eine Handhabe, gegen all diejenigen vorzugehen, die sich gegen aktive und ehemalige Regierungsmitglieder verschworen hatten. Neu ins Leben gerufen wurde auch ein »Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik«, der in Leipzig seinen Sitz haben sollte. Ihm kam das Recht zu, Ermittlungen zu führen oder andere Gerichte anzuweisen, solche aufzunehmen, was die Souveränität der Länder beschnitt.

Rathenau wurde posthum als großer Politiker gewürdigt, was mit einem Ereignis zu tun hatte, das gerade einmal zwei Monate zurücklag. Mitte April 1922 hatte der Reichsaußenminister nämlich zusammen mit Reichskanzler Wirth an der großen Konferenz von Genua teilgenommen, auf der Lloyd George seine Pläne einer europäischen Nach-Versailles-Finanz-und-Wirtschaftsordnung voranbringen wollte. Poincaré war demonstrativ ferngeblieben. Er hatte den Vorsitzenden der Reparationskommission, den für seine deutschlandfeindliche Haltung berüchtigten Louis Barthou, entsandt. Das Ziel, das Frankreich mit den Verhandlungen im Palazzo San Giorgio verband, war klar: die Ordnung von Versailles zu verteidigen. Die Bolschewiken wollten dagegen eine Einbindung Deutschlands in den Westen verhindern, die mit den Vorstellungen Lloyd Georges verknüpft gewesen wäre. Angeführt wurden die russischen Vertreter vom Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten Georgi Tschitscherin. Mit dabei war auch der ehemalige Botschafter Moskaus in Berlin, Adolf Joffe, der im November 1918 den Verfechtern der Räterepublik logistische Unterstützung hatte zukommen lassen und deshalb im Zuge des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern ausgewiesen worden war.

Die Wahrnehmung der sowjetischen Delegation wäre eine Marginalie der Konferenz von Genua, zeigte sie nicht den damals in Europa weitverbreiteten Blick auf den Bolschewismus. So hielten die Mitglieder der britischen Delegation in ihren Tagebüchern und privaten Briefen unter anderen Herabwürdigungen fest, dass die Abgesandten Moskaus aussähen, als hätte man sie »geradewegs aus einer Drury-Lane-Pantomime verpflichtet«. »Tschitscherin sieht nach dem Entarteten aus, der er ist, und natürlich sind sie mit Ausnahme von ihm und Kassim[39] allesamt Juden«, heißt es dort, ausgehend von der Annahme, dass der Bolschewismus eine jüdische Angelegenheit sei. Doch auch der gemeine Antisemitismus spiegelt sich in der Überlieferung wider, wenn Rathenau, auf den sie in Berlin die Hoffnungen setzten, als »degenerierter jüdischer Glatzkopf« bezeichnet wird.[40]

Doch diese Männer waren es, die die Augen der Weltöffentlichkeit auf sich lenkten – und auf eine bislang namenlose italienische Kleinstadt, keine halbe Stunde Autofahrt von Genua entfernt: auf Rapallo. Dort unterzeichneten am Rande der Konferenz von Genua Rathenau und Tschitscherin einen umfassenden Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik. Der Schritt in Richtung Russland war so etwas wie eine Verzweiflungstat der Regierung Wirth, war es doch angesichts der Haltung Frankreichs die einzige Möglichkeit, die sich für ihre Außenpolitik bot. Rathenau, der eigentlich auf die Westbindung des Reichs setzte, soll erst am Vorabend der Unterzeichnung des Vertrags im Verlauf des als »Pyjama-Konferenz« in die Geschichten um Rapallo eingegangenen nächtlichen Treffens der Deutschen dazu gedrängt worden sein. Betrieben und vorbereitet worden war der Coup mit den Sowjets vom Leiter der Ostabteilung, dem Russlandexperten und Englandhasser Adolf Georg Otto von Maltzan. Der britische Botschafter in Berlin, Lord D’Abernon, beschrieb dessen Vorstellungen dahingehend: »Ein klarer und entschiedener politischer Standpunkt, der auf der alten Konzeption gründet, dass die Freundschaft mit Russland unverzichtbar ist, selbst wenn sie teuer kommt, sicherlich verstärkt durch eine persönliche Sympathie für die Sowjets.«[41]

Es kreisen viele Geschichten darum, wie Rathenau eine solche Wendung vollziehen konnte. So soll es die Drohung Wirths gewesen sein, er werde an Rathenaus Stelle unterschreiben, die den Außenminister dazu bewog. Die Rede ist auch von einer geschickt eingefädelten Täuschung. Danach sollen »Informationen« zu Rathenau gelangt sein, wonach in Lloyd Georges Genueser Residenz Geheimverhandlungen über einen britisch-französisch-russischen Vertrag geführt würden – Geheimverhandlungen, die unmittelbar vor dem Abschluss stünden. Der deutsche Außenminister habe sich daraufhin zum unverzüglichen Handeln entschlossen.[42] Kolportiert wurde auch, dass Rathenau den unterschriebenen Vertrag von Rapallo auf Drängen des britischen Premierministers Lloyd George habe annullieren wollen, dies aber von den Bolschewisten abgelehnt worden sei.[43] Dem widerspricht eine Meldung Karl Radeks nach Moskau. Der Sekretär für Deutschland im Exekutivkomitee der Komintern, der im Auswärtigen Amt die Vorverhandlungen für Rapallo führte, berichtete darin, dass Rathenau in der »Verbindung Russlands die Rettung Deutschlands« sehe.[44]