10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

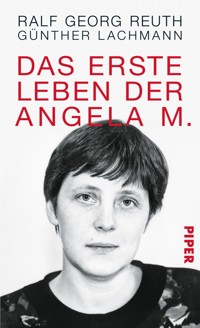

Angela Kasner war so angepasst, dass sie als Pfarrerstochter studieren, promovieren konnte und so der wissenschaftlichen Elite der DDR angehörte – aber alles ganz unauffällig. Sie und ihr späterer Ehemann Joachim Sauer waren so privilegiert, dass sie sogar »Reisekader« wurden. Erst in der turbulenten Endphase der DDR tauchte sie überraschend auf und kam mit Hilfe von Stasi-Mitarbeitern wie Wolfgang Schnur oder dem DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière blitzschnell im Zentrum der Macht an. Hier lernte sie die Techniken der Macht, mit der sie später ihre Gegner – nicht zuletzt in der eigenen Partei – aushebelte. Erstmals wird hier die verschwiegene Vergangenheit der Bundeskanzlerin untersucht; wer den Politikstil verstehen will, mit dem sie Deutschland und Europa dominiert, muss diese Vergangenheit kennen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

4. Auflage 2013

ISBN 978-3-492-96161-5

© 2013 Piper Verlag GmbH, München

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagmotiv: Bonn-Sequenz/ullstein

Datenkonvertierung: Tobias Wantzen, Bremen

Man weiß … über 35 Jahre meines Lebens kaum etwas

Einleitung

Eine Ewigkeit trennt diesen Abend von ihrem ersten Leben. Es liegt verborgen hinter all den Jahren der Orientierung und Konsolidierung, zugedeckt durch Bilder und Berichte des steilen Aufstiegs, der sie schließlich an diesen Ort geführt hat. Angela Merkel hat mehr erreicht, als sie selbst zu hoffen wagte. Wäre sie eine Romantikerin, würde sie vielleicht sagen, dass ihr ein Traum erfüllt wurde. Aber sie ist viel zu sehr Realistin, um zu träumen. Ihr Denken strebt nach Ordnung, nichts soll dem Zufall überlassen bleiben. Erfolg ist ihrem Verständnis nach niemals glückliche Fügung, sondern immer nur die Bestätigung einer gründlichen Kalkulation: Erfolg ist für sie das nüchterne Ergebnis einer aufgehenden Gleichung. Und so zeigt sie sichan diesem Abend auch nicht überschwänglich emotional, sondern erklärt nüchtern: »Aber dass ich einmal im Rosengarten des Weißen Hauses stehen würde und dass ich von einem amerikanischen Präsidenten die Freiheitsmedaille empfangen würde, das lag jenseits all meiner Vorstellungskräfte.«

Es ist der 7. Juni 2011. Noch vier Monate, dann wird Angela Merkel als Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland sechs Jahre das wiedervereinigte Land regiert haben, das sie einst gar nicht wiedervereinigen wollte. Aber wer weiß das schon an diesem Abend im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington? Und derjenige, der es mindestens so gut wissen muss wie sie selbst, ihr Ehemann Joachim Sauer, hört ihre Worte mit ausdrucksloser Miene.[1] Er, der amerikanische Präsident Barack Obama und dessen Ehefrau Michelle verfolgen die Rede an den festlich für das State Dinner eingedeckten Tischen. Sie sitzen mit dem Rücken zum Rednerpult, wo Angela Merkel vor 206 geladenen Gästen den Amerikanern ihren Dank für die ihr zuteilwerdende höchste Auszeichnung der Vereinigten Staaten ausspricht. Sie wird an Persönlichkeiten vergeben, die im Geiste der Freiheit einen bedeutenden Beitrag »für die Sicherheit oder das nationale Interesse der USA, den Weltfrieden und kulturelle oder andere bedeutsame öffentliche Belange«[2] geleistet haben.

Obama und dessen Ehefrau Michelle haben ihre Stühle zurechtgerückt, damit sie die Rednerin wenigstens seitlich anschauen können. Sauer hingegen dreht sich nicht einmal in dem Augenblick zu ihr um, in dem sie auf die zuvor von Obama genannte Begründung für die Preisverleihung eingeht. Angela Merkel habe es in ihrer Jugend abgelehnt, für die Stasi zu spionieren, hat Obama gesagt. Aber nicht dafür bekomme sie den Orden. Auch nicht dafür, »dass ihr die Freiheit verweigert wurde, auch nicht für das Erlangen der Freiheit«, sagte er, und ein jeder der Anwesenden mag sich insgeheim gefragt haben: Wenn nicht dafür, wofür denn dann? Die Antwort lautete: »Sondern für das, was sie durch die erlangte Freiheit erreicht hat.«[3]

In diesen Minuten nun steuert Angela Merkel auf jenen Punkt zu, der sie weit zurück bis ans Ende der DDR führt, an jene Grenze zwischen Unfreiheit und Freiheit, an die Zeit des Übergangs von ihrem ersten in ihr zweites Leben. Sie spricht davon, dass sich die Sehnsucht nach Freiheit nicht in Mauern gefangen halten lässt. »Und welche Kraft die Sehnsucht nach Freiheit entfalten kann, das hat die Geschichte schon oft gezeigt«, sagt sie. »Sie bewegte Menschen dazu, Ängste zu überwinden, sich offen gegen Diktaturen zu stellen. So auch im Osten Deutschlands und Europas vor rund 22 Jahren.«

Sauers Gesicht ist unbewegt, als sich seine Frau in ihrer Rede immer weiter von sich selbst entfernt. Wichtige Reden geht sie vorher oft noch einmal mit ihm durch.[4] Und was sie hier und heute Abend sagt, ist zweifellos wichtig. Wort für Wort tastet sie sich in ihrem sorgsam ausgearbeiteten Text voran, der nun grammatikalisch in die dritte Person Plural wechselt und es vermeidet, diejenigen beim Namen zu nennen, denen die Welt ihrer Ansicht nach die Überwindung der Diktatur im Namen des demokratischen Sozialismus zu verdanken hat. Sie, die vorhin noch eindringlich von ihren lebhaften und ganz persönlichen Erinnerungen an den Mauerbau vor 50 Jahren gesprochen hat und davon, »dass Erwachsene, auch meine Eltern, vor Fassungslosigkeit weinten«, bleibt bei der Schilderung des nur 20 Jahre zurückliegenden Geschehens vage, ganz so, als seien die damals handelnden Personen bis heute in einem dichten Nebel verborgen. Angela Merkel spricht weder von Politikern noch von den Bürgern oder den Bürgerrechtsbewegungen der DDR, sondern wählt ausdrücklich das in diesem Fall so verallgemeinernde, weder die Umstände noch die handelnden Personen näher bestimmende Wort »Menschen«. Menschen hätten die Mauer zwischen Ost und West überwunden, sagt sie. Wer wollte ihr da widersprechen, auch wenn dies nur ein Teil der Wahrheit ist. Der andere Teil sind wirtschaftliche Zwänge, die in den sozialistischen Staaten Reformen unausweichlich machten. Aber viel mehr als das interessiert jetzt und hier im Rosengarten, wie sie selbst, die dort oben im schwarzen Abendkleid am Rednerpult steht und zu der alle aufschauen, ihre damalige Rolle sieht. Doch genau das sagt sie nicht. Sie bleibt die Antwort schuldig. »Ich verneige mich in Demut vor allen, die für die Freiheit ihr Leben in Gefahr bringen (…)«, sagt sie. »Und einige dieser mutigen Frauen und Männer begleiten mich heute Abend. Die Freiheitsmedaille, die mir verliehen wird, wird auch ihnen verliehen.«

So liegt ihr erstes Leben auch an diesem Tag und darüber hinaus im Vagen, eingegraben in ihr eigenes Gedächtnis und in die Erinnerung all jener, die sie damals begleiteten und förderten. Allen anderen aber, die in jenen Tagen nicht in ihrem engsten Umkreis dabei waren, ist die weltanschaulich-politische Seite dieses Lebens bis heute weitgehend unbekannt, und sie bleibt es, weil Angela Merkel selbst diese Seite, die sowohl den Menschen als auch die Politikerin erst erklären könnte, im Verborgenen belässt. Lieber nimmt sie es in Kauf, dass Zweifel an ihrer Person bleiben, an ihr, der ungewöhnlichen und erfolgreichen Politikerin, die an der Spitze der wirtschaftlich stärksten Nation in der europäischen Finanzkrise zur einflussreichsten Regierungschefin Europas aufstieg.

»Warum tust du dir das an, Mädel?«, sagte einmal ein alter Mann zu ihr, der eigens auf Socken aus seiner Mansardenwohnung im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg zu einem CDU-Wahlkampfstand auf der Schönhauser Allee zu ihr heruntergekommen war.[5] Was sie ihm damals in den frühen Jahren ihrer Karriere geantwortet hat, ist nicht überliefert. Aber mit seiner Frage steht dieser alte Mann stellvertretend für viele, die Angela Merkel begegneten und sich keinen Reim auf diese Frau aus dem Osten Deutschlands machen konnten. Bis heute rätseln Zeitgeschichtler und Journalisten über ihr Weltbild, ihre Antriebskräfte, ihre Ziele und ihre Unnahbarkeit, die sie, die doch ganz oben angekommen ist, immer noch umgibt. Warum wirkt Angela Merkel so distanziert? »Strahlt sie die Einsamkeit aus, oder wird sie ihr zugemutet?«, fragt Johannes Leithäuser von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.[6]

Wer könnte sie ihr zumuten, wenn nicht sie selbst? Welche Umstände zwingen eine Frau wie Angela Merkel, die von sich selbst behauptet, ein »gemeinschaftshungriger Gruppenmensch« zu sein[7], die eigene Persönlichkeit so zu reduzieren? Auffallend oft tauchen in dem wenigen, was sie selbst in den zahlreichen Interviews der vergangenen 20 Jahre über ihre Kindheit und Jugend berichtete, Schilderungen aus ihren ersten Lebensjahren auf, an die ein Mensch normalerweise kaum eigene Erinnerungen hat. Sie aber spricht genau darüber. Sie spiegelt damit das, was andere über ihr frühes Leben gesagt haben, und verstellt möglicherweise mit diesem Spiegelbild den Zugang zu dem, was sie selbst im Innersten bewegt. So erzählt sie, dass sie zwar früh sprach, aber erst spät und dann auch nur mit großen Schwierigkeiten laufen lernte. Auf Nachfragen sinniert sie über die Gründe: »Vielleicht liegt es daran, dass ich als kleines Kind meistens im Laufstall saß.«[8] Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vermutlich war es so. Aber es könnte auch anders gewesen sein.

Eigenartig verschwommen und auch widersprüchlich äußert sie sich über die DDR. »Mich verband mit diesem Land überhaupt nichts. Und ich habe die DDR nie als mein Heimatland empfunden«, sagt Angela Merkel. Sie habe »niemals DDR-Fernsehen gesehen, mit Ausnahme von Sportsendungen«. »Und später habe ich mich so verhalten, dass ich mit diesem Staat nicht dauernd in Konflikt leben musste.«[9] War sie deshalb in der FDJ, der »Kampfreserve der Partei«, als Funktionärin tätig, ob an der Schule, an der Universität und an der Akademie? Niemand konnte sie dazu gezwungen haben. Im Fernsehen bekannte sie gegenüber Günter Gaus kurz nach der deutschen Einheit sogar: »Ich war gerne in der FDJ.«

Sie sagt auch: »Ja, ich hatte eine schöne Kindheit. Das wird ja im Westen oft übersehen, dass das Leben in der DDR nicht nur aus Politik bestand. Die Uckermark als Landschaft ist wunderschön, wir sind im Wald rumgerannt, haben Blaubeeren gepflückt, Pilze gesammelt. Ich hatte mein Gartenstück, im Sommer bin ich jeden Tag baden gefahren. Abends auf dem See schwimmen war schön. Weihnachtslieder singen mit Echo.«[10] Wie passen diese Erinnerungen zu der Aussage, dass sie mit der DDR »überhaupt nichts« verband? Ihr Biograf Langguth meint dann auch, sie habe etwas »Sphinxhaftes an sich«. Und auf die Frage »Wie viel DDR steckt in Angela Merkel?« weiß auch er keine Antwort, wenn er schreibt: »Trotz aller Publizität und medialer Argusaugen sind sich viele, im Osten wie im Westen Deutschlands, in der Beantwortung dieser Frage nicht sicher.«[11]

So wenig Angela Merkel über sich selbst und ihr Leben in der DDR preisgibt, so viel möchte sie über die Menschen erfahren, mit denen sie zu tun hat. Dabei geht es nicht nur um ihre Stärken und Schwächen, sie möchte ihre Wünsche kennen, ihre Vorlieben und Abneigungen. Sie interessiert sich für Hoffnungen wie für Enttäuschungen, für Feindseligkeiten und Karriereambitionen. Journalisten, die sie länger begleitet haben, sagen, sie habe in der CDU ein engmaschiges »Spitzelsystem« aufgebaut.[12] Sie sei deutschlandweit vernetzt. »Selbst aus Sitzungen von Bezirksvorständen bekommt sie Informationen.« Denn Wissen ist Macht. »Sie (selbst) hat kein Vertrauen zu niemandem – vielleicht, weil man auch zu ihr kein Vertrauen haben kann«, sagt ein langjähriger Weggefährte aus dem Osten.[13] Andere wiederum entdecken bei ihr eine Vorliebe fürs Versteckspiel, wenn sie etwa mit dem Linken-Politiker Dietmar Bartsch vor einer politischen Fernsehsendung schnell noch einige Sätze Russisch spricht. »Sie mag die kleinen Geheimnisse, und manchmal steht das in ihren Augen, wenn man ihr eine Frage stellt. Dann zögert sie mit der Antwort, schaut wissend und sagt dann irgendetwas Harmloses.«[14]

Damit verblüfft sie die Leute, weil das Gesagte zuweilen so banal ist, dass niemand damit rechnet, und sie den Gesprächspartner so unbemerkt auf eine ganz andere Fährte lockt. Als sie einmal gefragt wurde, wie ihr zeitraubender Beruf denn eigentlich das Verhältnis zu ihrem Ehemann, der damals noch ihr Lebensgefährte war, verändert habe, antwortete sie mit der Attitüde der treu sorgenden Hausfrau: »Zum Beispiel blieb der Pflaumenkuchen auf der Strecke, den ich früher immer gebacken habe. Dieses Jahr ist mir irgendwann beim Spazierengehen bewusst geworden, dass jetzt die Pflaumen reif werden, aber an Kuchenbacken gar nicht zu denken ist.«[15] Plötzlich ging es nicht mehr um die Ehe, sondern ums Kuchenbacken.

Angela Merkel habe »die Kunst, allen Fragen auszuweichen, sich nicht festzulegen, nichts zu sagen, zu einem Grad perfektioniert, der nicht einmal im Neuen Deutschland der alten SED erreicht worden war«, schreibt Matthias Krauß.[16] »Wer zu untersuchen trachtet«, so Krauß, »was Angela Merkel über sich selbst preisgibt, der stößt zuallererst auf ein einfaches Ergebnis: am liebsten gar nichts.« Am Ende ihrer Biografie meint Jacqueline Boysen fast schon resigniert: »Die Politikerin hat ihre Fähigkeit, eine Maske zu tragen, perfektioniert.« Einen Blick hinter diese Maske lasse sie nicht zu …«[17] »Keiner soll hinter ihren selbst gewählten Schutzschirm schauen können«, konstatiert auch Biograf Gerd Langguth.[18] Wen wundert es da, dass sie »Verschwiegenheit« im Fragebogen des FAZ-Magazins als ihre Haupttugend bezeichnet.[19]

Doch nicht nur sie selbst, der »ganze Merkel-Clan steht unter diesem Verhüllungszwang«, spitzt der Publizist Hajo Schumacher zu: »Vater Kasner, der strenge Geistliche, boykottiert Mikrofone, die Mutter wagt sich maximal zu einer Wahlveranstaltung der Tochter. Professor Sauer, angesehener Grundlagenforscher, ließ ein ARD-Team in Bayreuth mit leisem Triumph wissen, dass er keine Auftritte plane und auch sonst nichts sagen werde. Sie lächelt dazu.«[20] Angela Merkel selbst räumt dann auch ein: »Man weiß in den alten Bundesländern über 35 Jahre meines Lebens kaum etwas. Dieses Leben war ein Leben außerhalb des Berufspolitischen, sodass ich eigentlich eine verschärfte Seiteneinsteigerin bin. Das macht neugierig. Und das verstehe ich.«[21] Nachgeben aber will sie dieser Neugier nicht. Immer wieder lässt sie ihre Gesprächspartner enttäuscht zurück. Den Autoren dieses Buchs ließ sie von ihrem Regierungssprecher mitteilen, dass sie keine Zeit habe, sich mit den an sie gerichteten Fragen zu beschäftigen.[22]

Mit dem wenigen und oft Banalen, das sie über ihre DDR-Zeit preisgibt, hat Angela Merkel eine Vorstellung von ihrem ersten Leben geschaffen. Es ist die Vorstellung von der Pfarrerstochter, einer Außenseiterin, die dennoch eine Wissenschaftskarriere in der DDR machte, von einer jungen Frau, die den real existierenden Sozialismus als Bürde ansah und schon als Kind vom politischen System der Bundesrepublik schwärmte. Zu dieser Vorstellung gehört auch, dass sie in der Wendezeit tatkräftig für die Einheit der Nation kämpfte. Alles ist so, wie es einer Kanzlerin aus den Reihen der christlich-demokratischen Union gut ansteht. Und alles ist auch – nur in Nuancen unterschiedlich – in die Biografien eingeflossen, die Evelyn Roll[23], Jaqueline Boysen[24], Wolfgang Stock[25], Gerd Langguth[26] und zuletzt Stefan Kornelius[27] geschrieben haben.

Doch verlief das erste Leben der Angela Merkel wirklich so, wie es bislang dargestellt wurde? In der schriftlichen Hinterlassenschaft der DDR nach Antworten zu suchen ist mühevoll. Die Unterlagen sind weitgehend vernichtet worden – diejenigen der kirchlichen Weiterbildungsstätte, die der Vater leitete, ebenso wie die der Organisationen, deren Mitglied er war; und auch die Dokumente der FDJ-Gliederungen, denen Angela Merkel angehörte, ob an der Leipziger Karl-Marx-Universität oder an der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Und das wenige, was die DDR überdauert hat, ist oft aus Datenschutzgründen gesperrt. Ähnlich ernüchternd verhält es sich mit den meisten Zeitzeugen. Wer fragt und von ihnen mehr wissen will, als dass sie als Jugendliche bei einer Moskau-Reise eine Langspielplatte der Beatles gekauft hat, stößt oft auf Misstrauen und Zurückhaltung, mitunter sogar auf Angst. Über die zweite Diktatur in Deutschland redet man eben nicht gern. Dennoch gibt es vereinzelt erhellende Dokumente und mitunter auch auskunftsbereite Weggefährten der Angela Merkel aus frühen Tagen.

Doch erst die Integration aller zusammengetragenen Informationen in den zeithistorischen Rahmen ermöglicht einen unverstellten Blick auf das erste Leben der Angela Merkel. Denn nur wer die Kirchenpolitik des SED-Staats und die Methoden, mit denen sie durchgesetzt wurde, kennt, wird die Rolle ihres Vaters und damit auch ihre Stellung in der Schule begreifen können. Nur wer weiß, was 1981 in Polen geschah, wird Angela Merkels Äußerungen deuten können. Und nur wer weiß, wie die Wende in der DDRin den Jahren 1989/90 zustande kam und welche dabei die entscheidenden Kräfte waren, wird die damalige Angela Merkel politisch verorten können. In dieser Methodik der Schilderung, die manchmal die Hauptperson verlässt und Zeitgeschichte erzählt, wie sie so in Teilen noch nicht erzählt worden ist, liegt der besondere Ansatz dieses Buches.

So formt sich alles – wie die Stücke eines Puzzles – zu einem Bild vom ersten Leben der jetzigen Bundeskanzlerin, das im Widerspruch steht zu demjenigen, welches sie selbst von sich entwirft. Dabei geht es neben der Prägung durch ihr kirchliches Elternhaus darum, wie sie es mit dem Sozialismus und mit der sowjetischen Reformpolitik unter Gorbatschow hielt. Es geht darum, ob sie während der Wende tatsächlich als »verschärfte Seiteneinsteigerin« agierte, wie sie von sich sagt, oder ob ihr politisches Engagement nicht doch folgerichtig war aus ihrer Tätigkeit als Propagandistin der Betriebsgewerkschaftsleitung und als Funktionärin der FDJ-Grundorganisation an der Akademie der Wissenschaften der DDR.

Und schließlich ist da der kometenhafte Aufstieg der unauffälligen Frau im Faltenrock zur Bundesministerin innerhalb nur eines einzigen Jahres. Wie war dieser überhaupt möglich gewesen? Ist es der Zufall, der in Zeiten des Umbruchs solche Karrieren hervorbringt? Oder sind andere Faktoren ausschlaggebend, wie etwa die Spezifik ihrer Persönlichkeit, jenes Zusammenspiel von äußerlicher Unscheinbarkeit, messerscharfer Intelligenz und konsequenter Härte – einer Persönlichkeit, die so überlegen war, weil sie völlig unterschätzt wurde? Welche Rolle spielen Beziehungsgeflechte bei einem solch unglaublichen Aufstieg – Beziehungsgeflechte, die dann auch verständlich machten, weshalb wir über das erste Leben der Angela Merkel bislang so wenig wissen?

1

Ein Mensch wird nicht dadurch gläubig, dass er im Pfarrhaus aufwächst

(1954 bis 1973)

Angela Merkel wurde am 17. Juli 1954 als Angela Dorothea Kasner in Hamburg geboren. Bereits in den ersten Monaten der Schwangerschaft seiner Frau Herlind hatte Angelas Vater, Horst Kasner, die Hansestadt verlassen und war als Pfarrer in den anderen Teil Deutschlands gegangen. Die DDR, die von den sowjetischen Besatzern und ihren deutschen Helfern als Antwort auf die Gründung der Bundesrepublik ins Leben gerufen worden war, befand sich damals im Umbruch. Stalins Tod lag ein Jahr zurück, und sein Nachfolger Chruschtschow brach Zug um Zug mit dem großen Führer. Mit der Entstalinisierung schien jenseits der Weltanschauungsgrenze ein neuer politischer Frühling heraufzuziehen – auch in der DDR, wo die SED-Eliten dem toten Diktator soeben noch so emphatisch gehuldigt hatten. Selbst wenn die Blockkonfrontation in unverminderter Schärfe anhielt und die Panzer der Sowjetmacht den Volksaufstand niederwalzten, zu dem sich der Protest der Bauarbeiter von der Ost-Berliner Stalinallee im Juni 1953 ausgeweitet hatte, so blieb doch den Menschen im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands auch ein Stück Hoffnung.

Und tatsächlich veränderte sich seit Stalins Tod und der Verkündung des »Neuen Kurses« in der DDR einiges zum Positiven – auch für die Pfarrer. Der Druck auf die Kirchen ließ nach. Vorüber war die Zeit, in der die SED im Zuge des »planmäßigen Aufbaus der Grundlagen des Sozialismus« nach sowjetischem Vorbild offen gegen die beiden Kirchen kämpfte. Im überwiegend protestantischen Mitteldeutschland war sie vor allem gegen die evangelische Kirche vorgegangen, deren »Junge Gemeinde« hatte im Mittelpunkt des staatlichen Terrors gestanden. Ihren Mitgliedern wurde das Tragen des Bekenntniszeichens, der Anstecknadel mit dem Kreuz auf der Weltkugel, untersagt, ehe sie als »illegale Agenten- und Spionageorganisation« gebrandmarkt wurde. Bald wurden auch Geistliche verhaftet, Kirchenbesitz enteignet, der Religionsunterricht aus den Schulen verbannt und Zeitschriften verboten. Mehr als 3000 Schüler und Studenten hatten die Machthaber von den weiterführenden Schulen und Universitäten geworfen. Doch jetzt wurden die meisten Relegationen wieder zurückgenommen, und auch sonst hatte es den Anschein, als würden seit der Einbestellung des Ersten Sekretärs des ZK der SED, Walter Ulbricht, in den Kreml, wo ihm die sowjetische Führung Anfang Juni 1953 die zu treffenden »Maßnahmen zur Gesundung der politischen Lage in der DDR« diktiert hatte, die Spielräume für die Kirchen wieder etwas größer werden.

Vielleicht trug diese Entwicklung in der DDR dazu bei, dass sich der junge Theologe Horst Kasner entschied, die Bundesrepublik zu verlassen. Der spätere Hamburger Bischof Hans-Otto Wölber habe ihm gesagt, dass er in Brandenburg gebraucht werde, weil die Kirche dort nicht genügend Pfarrer habe. Daraufhin sei er gegangen, so wie er auch nach Afrika gegangen wäre, wenn ihn seine Kirche dorthin geschickt hätte, antwortete Kasner, als er nach 1989 danach gefragt wurde.[1] Gewiss lag seiner Entscheidung auch eine Haltung zugrunde, die dem damaligen Schwarz-Weiß-Schema des Kalten Krieges zuwiderlief. Denn linke protestantische Kreise standen Adenauers West-Integrations-Politik, seinem Wiederbewaffnungskurs und seiner konsequenten Ablehnung des Moskauer Angebots, ein neutrales Gesamtdeutschland zu schaffen, ablehnend gegenüber. Mehr Sozialismus lautete dort die Losung. Der DDR gewannen die linken Protestanten gleichwohl nicht so viel ab, auch wenn sie manches, was dort geschah, als nachvollziehbare Reaktion auf die Bonner Politik ansahen. Dies galt offenbar auch für den jungen Theologen Kasner, der anfangs vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS) als »Gegner« des »Arbeiter- und Bauernstaates« eingestuft wurde.[2]

Vielleicht erleichterte es Horst Kasner die Entscheidung, dem vom Krieg schwer gezeichneten Hamburg den Rücken zu kehren und in die brandenburgische Provinz zu gehen, dass er in gewisser Hinsicht in seine Heimat zurückkehrte. Er war am 6. August 1926 in Berlin-Pankow als Sohn eines polnischen Auswanderers namens Ludwig Kazmierczak geboren worden. Schon bald hatte dieser seinen Namen eindeutschen lassen. Ludwig Kasner, wie dieser jetzt hieß, lebte von Anfang der 20er-Jahre bis zu seinem Tod 1959 in Berlin und war dort zuletzt als Polizist tätig.[3] Über Horst Kasners Jugend ist fast nichts bekannt. Man weiß nicht, wo er seinen Kriegsdienst ableistete und ob er in Gefangenschaft geraten war. Sicher ist nur, dass er eine Realschule besuchte. Von 1948 an studierte er Theologie in Heidelberg, Bielefeld und Hamburg, wo er nach dem Examen in der Winterhuder Epiphanienkirche Vikar wurde. In der Hansestadt lernte er auch die aus Westpreußen stammende Lehramtsstudentin Herlind Jentzsch kennen. Die beiden heirateten, und ein Jahr nach der Hochzeit kam im Sommer 1954 ihre erste Tochter Angela Dorothea Kasner zur Welt.

Da war ihr Vater schon in der »Ostzone«, wie die DDR damals im Westen genannt wurde. Im Frühjahr hatte er dort seinen Dienst angetreten, genauer gesagt in der 300-Seelen-Gemeinde Quitzow bei Perleberg in der brandenburgischen Prignitz, die etwa 80 Kilometer von Berlin entfernt ist. Im September kamen seine Frau und Tochter nach, die den Sommer bei der Großmutter in Hamburg-Eimsbüttel verbracht hatten. Der Umzugsunternehmer habe ihnen damals gesagt, so berichtete Kasner nach der Wende, er kenne nur zwei Sorten von Leuten, die von West nach Ost wechselten: »Kommunisten oder wirkliche Idioten.« Normalerweise ginge es doch andersherum.[4] Tatsächlich verließen in jener Zeit 30000 bis 40000 Menschen im Monat den »Arbeiter- und Bauernstaat« in Richtung Westen und damit in Richtung Freiheit.

In Quitzow war für die Kasners der Anfang schwer.[5] Die junge Familie des Hilfspredigers wohnte in einem kleinen Pfarrhaus in der Nähe der Dorfkirche. Die Lebensmittel kamen von einem »Pfarrland«, das verpachtet wurde und der Unterhaltung der Pfarrei diente. Darüber hinaus hielt ein Kirchendiener zwei Ziegen, also musste Kasner lernen, Ziegen zu melken, und eine Nachbarin brachte seiner Frau bei, wie sie Brennnesselspinat zubereiten konnte.[6] So jedenfalls erzählt es Angela Merkel heute. Auch das Geld war knapp, denn das Einkommen der Geistlichen im Osten lag deutlich unter dem im Westen. Hinzu kam, dass in der DDR Herlind Kasner, die in Hamburg ihr Studium beendet hatte, die Ausübung ihres Berufs als Lehrerin verweigert wurde.[7] Die Genossen wollten keine im Westen ausgebildete Lehrerin für Englisch und Latein. Sie blieb die Pfarrersfrau zu Hause. Im Sommer 1957 brachte sie ein weiteres Kind zur Welt. Diesmal war es ein Junge, den die Kasners auf den Namen des biblischen Apostels Marcus tauften.

Nicht leichter gestaltete sich die tägliche Arbeit des Hilfspredigers mit der Jungen Gemeinde der evangelischen Kirche. Die SED hatte den Ausbau ihrer Jugendorganisation, der FDJ, forciert. Im gleichen Jahr, als die Kasners nach Quitzow kamen, war überdies die »Jugendweihe« als Gegenveranstaltung zu Konfirmation und Kommunion eingeführt worden. Die Kirchen protestierten zwar dagegen und erklärten die Unvereinbarkeit von beidem, konnten aber nicht verhindern, dass besonders der Jungen Gemeinde auf lange Sicht der Nachwuchs entzogen werden sollte, denn das Tragen des Blauhemds der FDJ brachte im SED-Staat Vorteile allerorten.

Mitte der Fünfzigerjahre lernte der Quitzower Jugendpfarrer dann Albrecht Schönherr[8] kennen, den Superintendenten des Kirchenkreises Brandenburg an der Havel und Direktor des dortigen Predigerseminars. Schönherr hatte in Tübingen und Berlin Theologie studiert, Dietrich Bonhoeffers Finkenwalder Predigerseminar besucht und eine Pfarrei zunächst in Greifswald, dann im uckermärkischen Brüssow übernommen. Von 1940 an hatte er als Angehöriger der Wehrmacht den Zweiten Weltkrieg miterlebt, war in Italien in Kriegsgefangenschaft geraten und 1946 nach Brüssow heimgekehrt, wo seine Familie lebte. Nach den Schrecken des Krieges vom Nationalsozialismus geläutert, hatte er sich ganz der Bonhoeffer’schen Theologie verschrieben, der für ihn wegen seines Widerstands gegen die Hitler-Barbarei Vorbild war. Aus der Sicht Schönherrs, der die Teilung als unabänderliche Strafe für die deutsche Schuld ansah, musste es daher nur folgerichtig sein, sich jenen gegenüber zu öffnen, die dieser Hitler-Barbarei ein Ende bereitet hatten. Durch ein Arrangement mit ihnen, so glaubte der Kirchenmann, würde der evangelischen Kirche eine Zukunft in der DDR beschieden sein, denn Sozialismus und Christentum müssten einander nicht ausschließen. »Nicht der theoretische Atheismus, sondern der praktische Atheismus der Christen, wie er sich in Angst, Zank und Heuchelei ausdrückt«, meinte Schönherr, »ist die eigentliche Gefahr für die Gemeinde und die Welt.«[9]

Schönherr fand Gefallen an dem aus der Bundesrepublik übergesiedelten DDR-Neubürger Kasner. Und dieser geriet zunehmend unter den Einfluss des Brandenburger Superintendenten, der im Oktober 1957 dem wortgewandten und Neuen gegenüber aufgeschlossenen Jugendpfarrer aus Quitzow zu einer besseren Stellung verhalf. Kasner wurde wegen »seiner Fähigkeit, auch pädagogisch zu wirken«[10], von der berlin-brandenburgischen Kirchenleitung nach Templin in die Uckermark geschickt.[11] In einem Gebäude des dortigen Waldhofs, einer Behinderteneinrichtung der Stephanus-Stiftung, sollte unter seiner Verantwortung ein Seminar für kirchliche Dienste entstehen, denn Schulung und Orientierung taten not in einer sozialistischen Wirklichkeit, in der es die evangelischen Kirchen alles andere als leicht hatten.

In Templin verbesserten sich die Lebensumstände der Kasners maßgeblich. Denn der Waldhof, wo die Familie des Pfarrers den ersten Stock des Hauses »Fichtengrund« bewohnte, war ein autarker Raum inmitten der real sozialistischen Welt. Auf dem weitläufigen Gelände mit seinen lang gezogenen Backsteinbauten gab es neben einer Förderschule für geistig Behinderte Stallungen und Scheunen. Die von den Behinderten betriebene Landwirtschaft sorgte für einen üppiger gedeckten Tisch als andernorts im Land. Und auch die Schusterei, Näherei und Gärtnerei des Waldhofs erleichterten der Pfarrersfamilie das Leben, insbesondere wenn auch noch das eine oder andere West-Paket eintraf. Für die 15 Kinder der kirchlichen Angestellten – und damit auch für Angela Kasner – war es wie auf einem großen Abenteuerspielplatz, auch wenn die Pfleglinge manche Eltern aus der Stadt davon abhielten, ihre Kinder hinaus auf den Waldhof zu lassen. Einer ihrer Spielkameraden war Matthias Rau, der Sohn des Leiters der Behinderteneinrichtung. Matthias war fünf, Angela vier Jahre alt, als sein Vater, ein Diakon von der Ostsee, die Arbeit auf dem Waldhof annahm. Matthias und Angela wurden Freunde. Und als solche streunten sie durch die Scheunen und Ställe. Im Sommer schwammen sie im nahe gelegenen See.

Zweierlei Wege. Matthias Rau und Angela Kasner vor einer Scheune auf dem Waldhof bei Templin Ende der Fünfzigerjahre [Abb. 1]

Auch die beruflichen Anfänge Horst Kasners auf dem Waldhof, wo fortan Rüst- und Freizeiten für die Geistlichen der berlin-brandenburgischen Landeskirche stattfanden, schienen unter einem guten Stern zu stehen, denn im Verhältnis von Kirche und Staatsmacht wurden neue Töne angeschlagen. Schon 1958, ausgerechnet in dem Jahr, in dem sich mit dem Chruschtschow-Ultimatum die Krise um das geteilte Berlin weiter verschärfte, hatten sich der DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl und der Thüringer Landesbischof Moritz Mitzenheim sowie der Greifswalder Bischof Friedrich-Wilhelm Krummacher wiederholt zusammengesetzt. Als Ergebnis der Gespräche gaben die Bischöfe im Juli desselben Jahres ein gemeinsames Kommuniqué heraus. Darin sagten sie mehr oder weniger im Alleingang zu, dass »die Kirchen die Entwicklung zum Sozialismus respektieren und zum friedlichen Aufbau des Volkslebens beitragen« wollten.[12] Im Oktober 1960 verkündete Ulbricht vor der DDR-Volkskammer gar, dass »Christentum und die humanistischen Ziele des Sozialismus keine Gegensätze sind«. Das stimmte besonders die jüngeren Linken in den evangelischen Kirchen hoffnungsfroh, obwohl der Kalte Krieg im geteilten Deutschland seinem Höhepunkt entgegentrieb.

Das galt auch für den jungen Pastor Horst Kasner. Was er nicht sah: Hinter den propagandistisch herausgestellten Äußerungen des Ersten Sekretärs verbarg sich eine neue, von Moskau vorgegebene strategische Konzeption für den Umgang mit der »Feindorganisation Kirche«. Deren Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass in den Satellitenstaaten eine offen ausgetragene, aggressiv-konfrontative Auseinandersetzung mit den Kirchen nicht weiterführte. Deshalb sollten neue Wege beschritten werden. Fortan sollten die Kirchen der Sache des Sozialismus dienstbar gemacht werden, das hieß, für die außenpolitischen Ziele der Sowjetunion eingespannt werden.[13] Für die protestantische DDR, in der damals noch 70 Prozent der SED-Mitglieder der evangelischen Kirche angehörten, bedeutete dies, die Kirchen, insbesondere die evangelischen, sollten mithelfen, den »Arbeiter- und Bauernstaat« als zweiten deutschen Staat zu konsolidieren. Denn dieser hatte alle Not, sich selbst zu behaupten. Zum einen wurde er von einem Großteil der internationalen Staatengemeinschaft nicht anerkannt; zum anderen hatte er mit einem regelrechten Exodus seiner Bevölkerung in den Westen zu kämpfen. Das Regime beabsichtigte daher, den Kirchen erweiterte Spielräume zuzugestehen, um im Gegenzug von ihnen ein Bekenntnis zur DDR zu erhalten. Die SED war sich dabei bewusst, dass dies nur erreicht werden würde, wenn es gelänge, eine DDR-eigene evangelische Kirchenorganisation zu schaffen. Hierfür musste die gesamtdeutsche EKD zerschlagen und West-Berlin in der ebenfalls grenzüberschreitenden Landeskirche Berlin-Brandenburg isoliert werden.

Wenn sich Horst Kasner mit der Idee einer eigenen ostdeutschen Kirchenorganisation anfreundete, dann deshalb, weil er glaubte, zu neuen Ufern aufbrechen und die alten Zöpfe der Amtskirche abschneiden zu können. Sicherlich war auch eine gewisse Naivität im Spiel, was das wahre Wesen des zweiten deutschen Staats anbelangte. So ahnte er wahrscheinlich nicht einmal, dass ihn die Bezirksleitung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Neustrelitz und auch die örtliche Kreisdienststelle Templin systematisch ausspionierten. Unter dem Decknamen »Zentrum« wurden Mitarbeiter der Behinderteneinrichtung als Inoffizielle Mitarbeiter (IM) verpflichtet, Lagepläne und Skizzen der Räumlichkeiten erstellt. Nichts blieb dem Geheimdienst verborgen: Wer zu Kasner zu Besuch kam und wer an seinen Rüstzeiten teilnahm, wurde penibel registriert und ausgeforscht. Und auch er selbst stand unter ständiger Beobachtung des Geheimdienstes.[14]

So konnte es sich der Leiter der Templiner Fortbildungsstätte anfangs sicherlich nicht vorstellen, dass die von der Abteilung Kirchenfragen beim Zentralkomitee der SED im Einzelnen vorgegebenen kirchenpolitischen Ziele mittels Infiltration und Zersetzung durch das vom sowjetischen Geheimdienst KGB dominierte MfS erreicht werden sollten. Hierfür sollten Geistliche und kirchliche Mitarbeiter korrumpiert oder zum Mitmachen beim Geheimdienst erpresst werden. Ein weiteres Mittel war die Einschleusung von MfS-Zuträgern in die kirchlichen Organisationen, aber auch die Gewinnung von Pfarrern, deren politische Auffassungen mit denen der Staatsmacht kompatibel erschienen. Entscheidend war dabei für die zuständige MfS-Abteilung V, die spätere Abteilung XX/4, dass die Schlüsselpositionen innerhalb der Kirche mit den »richtigen Männern« besetzt werden würden, wobei die politische Orientierung und nicht die faktische Verpflichtung für den Geheimdienst entscheidend war.

Aus Sicht der SED, in deren Propaganda die EKD wegen des im Februar 1957 mit der Bundeswehr abgeschlossenen Seelsorgevertrags als »NATO-Kirche« attackiert wurde, war es deshalb folgerichtig, als frühe Ansprechpartner die Bischöfe Mitzenheim und Krummacher auszuwählen. Denn Mitzenheim gehörte zu den allerersten evangelischen Kirchenmännern, die sich mit ihrem sogenannten Thüringer Weg offen zum SED-Staat bekannten, was ihm später höchste Auszeichnungen einbrachte.[15] Im Fall des Bischofs Krummacher fanden sich nach der Wende Dokumente, die ihn als geheimen KGB-Informanten mit dem Decknamen »Martin« auswiesen.[16] Der einst flammende Nationalsozialist war in sowjetischer Kriegsgefangenschaft Stalins »Nationalkomitee Freies Deutschland« beigetreten und leitete dort einen kirchlichen Arbeitskreis, ehe er als Angehöriger der Gruppe Ulbricht unmittelbar nach Kriegsende nach Berlin kam.[17] Neben dem Thüringer Landesbischof und dessen Greifswalder Amtskollegen gehörte von Anfang an auch Kasners Förderer Schönherr zu denjenigen evangelischen Geistlichen, auf die die sowjetisch kontrollierte Staatsmacht bei der Verwirklichung ihrer neuen kirchenpolitischen Konzeption setzte.

Bestandteil dieser kirchenpolitischen Konzeption war auch die Gründung nationaler und internationaler christlicher Organisationen, mit denen sowohl Repräsentanten innerhalb der Kirchen als auch diese selbst gegeneinander ausgespielt werden sollten.[18] Unter Beteiligung wohlmeinender Christen, die im Sozialismus eine echte Alternative zum westlichen Kapitalismus sahen, hoben Kirchenleute, die sich wissentlich und unwissentlich in den Dienst des KGB gestellt hatten, im Jahr 1958 in Prag die »Christliche Friedenskonferenz« (CFK) aus der Taufe.[19] Unter dem Dogma der Notwendigkeit des Friedens in einer atomar hochgerüsteten bipolaren Welt sollte die Organisation, deren personelle Besetzung bis in alle Einzelheiten vom KGB festgelegt wurde[20], die Politik der »friedliebenden Sowjetunion« gegen die »aggressiven imperialistischen Kreise« des Westens und dessen Militärbündnis NATO unterstützen.

Im Februar 1961 – ein paar Monate vor dem Bau der Berliner Mauer – wurde ein Arbeitsausschuss der CFK in der DDR unter dem Vorsitz des SED-nahen Greifswalder Theologieprofessors Werner Schmauch gebildet. Das DDR-Staatssekretariat für Kirchenfragen finanzierte die Räumlichkeiten und deren Ausstattung. Die Dienststelle hatte die Administration der SED-Kirchenpolitik übernommen, war aber in Personalunion eng mit dem MfS verflochten, wie das Beispiel des Kirchenstaatssekretärs Klaus Gysi zeigt. Der Vater des heutigen Linken-Politikers Gregor Gysi wurde vom MfS als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) unter dem Decknamen »Kurt« geführt. Dass der Regionalausschuss, wie die DDR-Abteilung der CFK bald heißen sollte, ein Kind des Regimes beziehungsweise seines Geheimdienstes war, geht auch aus einer Jahresanalyse der Abteilung V/4 des MfS vom 20. Dezember 1960 hervor. Dort heißt es: »Es wurde erreicht, dass im Rahmen der Prager Christlichen Friedenskonferenz eine deutsche Sektion der PCF gebildet wurde, in welcher die inoffiziellen Mitarbeiter des Referats I leitende Positionen bekommen haben.«[21] Eine leitende Funktion hatte bei der vom Bonner Innenministerium als »kommunistische Tarnorganisation« zur Durchsetzung der außenpolitischen Interessen Moskaus eingestuften CFK[22] auch Albrecht Schönherr. Im Jahr 1964 folgte der Mitbegründer des DDR-Regionalausschusses zunächst nur kommissarisch, dann regulär Werner Schmauch als dessen Vorsitzender.[23]

Über Schönherr kam Horst Kasner nicht nur zur CFK, sondern auch zum Weißenseer Arbeitskreis. In der Kirchlichen Bruderschaft, die am 17. Januar 1958 im Adolf-Stoecker-Stift in Berlin-Weißensee ins Leben gerufen worden war, lernte der Templiner die Vorzeige-Theologen des SED-Staats kennen, unter anderen den ebenfalls aus Westdeutschland übergesiedelten Hanfried Müller. Zu Müller, der mit Schönherr und einigen anderen zu den Gründern der Bruderschaft gehörte, fand sich nach der Wende Aktenmaterial des MfS, das ihn seit 1954 als Geheimen Informator mit dem Decknamen »Hans Meier« auswies.[24] Seine Rolle als Vordenker im Weißenseer Arbeitskreis und als Professor der Ost-Berliner Humboldt-Universität, deren Theologische Fakultät er in den Fünfzigerjahren zu einem Hort des Stalinismus gemacht hatte, sicherte dem CFK-Mann Müller beste Beziehungen zum SED-Politbüro. Der Minister für Staatssicherheit, Armeegeneral Erich Mielke, zeichnete den Theologen sogar mit der »Verdienstmedaille der Nationalen Volksarmee« und dem »Kampforden für Volk und Vaterland« aus.[25] Kasner traf im Weißenseer Arbeitskreis ebenfalls auf den CFK-Funktionär und späteren Vizepräsidenten der Prager Dachorganisation Gerhard Bassarak[26], der von der SED ebenfalls zum Theologieprofessor der Humboldt-Universität gemacht wurde. Der mitunter auf dem Waldhof weilende Bassarak, bei dem Kasner später promovieren wollte[27], wurde vom MfS als IM mit dem Decknamen »Buss« geführt und mit dem Vaterländischen Verdienstorden ausgezeichnet.[28] Auch Heinrich Fink, den Theologieprofessor und IM »Heiner«, lernte der Leiter der Templiner Fortbildungsstätte später im Umfeld der Weißenseer kennen.

Dem Arbeitskreis gehörten auch einige Mitglieder der Blockpartei CDU an, denn die Partei war – wie das MfS und das Staatssekretariat für Kirchenfragen – ein Instrument zur Beeinflussung der Kirchen. Hierfür existierte eine Abteilung für Kirchenfragen, die direkt beim Parteivorsitzenden Gerald Götting angebunden war. Sie wurde über viele Jahre hinweg von dem CFK-Funktionär Günter Wirth geleitet. Ein anderer, der bei der Beeinflussung der Kirchen eine wichtige Rolle spielte, war der ehemalige Methodisten-Laienprediger Carl Ordnung, der viele Jahre dem Hauptvorstand der Blockpartei angehörte und es zum Spitzenfunktionär der CFK brachte.[29] Die CDU und das Staatssekretariat für Kirchenfragen waren sogar offiziell miteinander verbunden. So war der Stellvertreter des Staatssekretärs stets ein CDU-Mann. Es bestand aber auch eine inoffizielle Zusammenarbeit mit dem MfS beziehungsweise dem KGB. So arbeitete sogar Parteichef Götting seit 1951 für den KGB und seit 1953 als Inoffizieller Mitarbeiter unter dem Decknamen »Göbel« für das MfS. [30]

Vor allem der Weißenseer Arbeitskreis nahm Horst Kasner neben seiner Templiner Fortbildungsstätte in Beschlag. Oft fuhr er nach Berlin, um an den Sitzungen der Bruderschaft teilzunehmen, bei denen bis tief in die Nacht diskutiert wurde. Die Treffen waren Kasner wichtig, nicht zuletzt deshalb, weil er sich durch die Teilnahme aufgewertet sah. Er gehörte jetzt dazu. Und ein Familienmensch war er ja ohnehin nicht, jedenfalls nicht der, den sich seine Tochter Angela als Kind gewünscht hätte. »Er hat immer viel gearbeitet. Arbeit und Freizeit flossen bei ihm zusammen, und manchmal hat er sich mit der Arbeit vielleicht auch von den Familienpflichten ferngehalten«,sagt Angela Merkel, und der leise Vorwurf ist aus ihren Worten unschwer herauszuhören.[31] Sie suchte seine Zuneigung und hatte offenbar manchmal das Gefühl, davon zu wenig zu bekommen. Sie bewunderte sein Charisma, seinen Verstand und die Achtung, die er bei anderen genoss. All das flößte ihr aber auch gehörigen Respekt ein. »Mein Vater hatte eine klare Meinung«, sagt sie. »Er ist sehr gründlich.«[32] Sie vermisste ihn, wenn er nicht daheim, sondern für die berlin-brandenburgische Kirche unterwegs war. »Das Schlimmste war, dass er oft sagte, er sei sofort wieder da, aber dann erst nach Stunden wiederkam. Solche Tage bestanden im Wesentlichen daraus, dass ich über die Straße bis zum nächsten Laden gegangen bin – weiter habe ich mich nicht getraut – und dort sehr lange nach ihm Ausschau gehalten habe. Aber abends haben wir zusammengesessen, und dann war alles wieder schön.«[33] Vielleicht, meint sie, sei sie der Liebling ihres Vaters gewesen – nach dem sie sich so sehr sehnte, dass sie ihm ihr Leben lang entgegenging. Und insgeheim ist er in gewisser Weise bis heute ihr Vorbild.

Im Sommer 1961 sollte Angela Kasner eingeschult werden. Einige Wochen zuvor war die vierköpfige Familie in einem »gebuchten« VW-Käfer mit Herlinds Mutter in Bayern unterwegs gewesen. Seit ihrer Übersiedlung hatte Horst Kasners Frau den Kontakt zu ihrer Familie in Hamburg gehalten. Und wenn sie nicht dorthin fuhr, kamen die Großmutter und die Tante mit ihren Kindern nach Templin, trotz all der bürokratischen Hindernisse und Schikanen, die mit Reisen über die Zonengrenze, wie die innerdeutsche Grenze genannt wurde, verbunden waren. Der Urlaub mit der Großmutter sollte der letzte sein. »Ich weiß noch ganz genau, dass wir aus dem Urlaub im Westen zurückkamen«, erinnert sich Angela Merkel. »Mein Vater hatte auf dem Weg nach Hause in Pankow noch seiner eigenen Mutter erzählt, irgendetwas werde passieren, er spüre das, in den Wäldern sei überall Stacheldraht zu sehen. Von Samstag auf Sonntag begann dann der Mauerbau. Mein Vater hatte an dem Sonntag Gottesdienst, und es war eine furchtbare Stimmung in der Kirche. Ich werde das nie vergessen. Die Leute haben geweint, auch meine Mutter hat geweint. Alle waren fassungslos.«[34] Die Geschichte mit den Tränen ihrer Mutter erzählt sie bis heute immer wieder, so auch, als ihr im Rosengarten des Weißen Hauses die Freiheitsmedaille der Vereinigten Staaten verliehen wurde. [35]

Der Mauerbau sei das »erste politische Ereignis« gewesen, das sie »richtig geprägt« habe, sagt sie. Was sie nicht sagt, ist, wo ihr Vater damals politisch stand. Die Weißenseer, deren Vorsitzender seit 1960 Schönherr hieß, brachten für den Bau der Mauer Verständnis auf oder versuchten zumindest, den entstandenen Imageschaden für das Regime innerhalb der evangelischen Kirche zu mindern. Denn der Ansehensverlust für den SED-Staat, dem das eigene Volk davonlief, war nicht gering. Es war klar, dass die Mauer den weiteren Exodus aus dem »Arbeiter- und Bauernstaat« verhindern sollte. Gegen diese Erkenntnis half auch die Propaganda vom »antifaschistischen Schutzwall« nicht, den angeblich fortgesetzte Übergriffe der westlichen Aggressoren notwendig machten.

Diese Propaganda hörte auch Angela Kasner, als sie kurz nach dem denkwürdigen 13. August in die Templiner Goethe-Schule ging, die später nach dem kommunistischen Spitzenfunktionär Hermann Matern benannt wurde. Dort war es ihr unangenehm, nach dem Beruf ihres Vaters gefragt zu werden. »Das habe ich gehasst wie die Pest, weil ich ja wusste, dass die Lehrer auf die Pfarrerskinder besonders achteten«, sagt sie.[36] Erleichtert haben mochte ihr die Sache sicherlich, dass Horst Kasner, der Leiter der Ausbildungsstätte auf dem Waldhof, aus Sicht der SED ja nicht zu den »konterrevolutionären« Kirchenmännern gehörte. Diese bildeten damals in der berlin-brandenburgischen Landeskirche noch die große Mehrheit. Und diese Mehrheit empörte sich über den von Ulbricht und seinen sowjetischen Hintermännern verantworteten Mauerbau, mit dem der Kalte Krieg in der öffentlichen Wahrnehmung seinem Höhepunkt entgegentrieb. Besonders harsch reagierte der Berliner Bischof Otto Dibelius, ein konsequenter Gegner des SED-Regimes und leidenschaftlicher Verfechter der Einheit der Kirche. Dibelius war soeben als Ratsvorsitzender der EKD ausgeschieden. Sein Nachfolger wurde Kurt Scharf. Er wollte die Einheit der evangelischen Christenheit in Deutschland bewahren, indem er versuchte, sie aus dem Ost-West-Konflikt herauszuhalten, sah sich aber durch die Abriegelung West-Berlins vor schwerwiegende organisatorische Probleme gestellt. Gemeinsame Veranstaltungen der EKD waren nicht mehr möglich, gestattete doch das Regime den Kirchenleuten aus dem Osten die Ausreise aus der DDR nicht mehr oder behinderte sie zumindest. Und auch in umgekehrter Richtung gestalteten sich die Dinge schwierig. Sogar Scharf wurde die Übersiedlung und auch die Einreise in den »Arbeiter- und Bauernstaat« und in dessen »Hauptstadt« Ost-Berlin untersagt. Um den Zusammenhalt der Kirche dennoch zu gewährleisten, war schon im Jahr vor dem Mauerbau – sozusagen als Unterorganisation der EKD – die Konferenz der Kirchenleitungen (KKL) der acht evangelischen Landeskirchen auf dem Territorium der DDR ins Leben gerufen worden.

Vorsitzender dieser sogenannten Ost-Konferenz war der vielgesichtige Greifswalder Bischof Krummacher, der durch seine Verstrickung mit dem Geheimdienst in seinen Entscheidungen nicht frei war, sich aber zunehmend den Positionen des Berliner Bischofs Otto Dibelius annäherte. Dieser hatte 1959 in seiner bekannten Obrigkeitsschrift der SED jegliche Legitimation abgesprochen, indem er konstatierte: »In einem totalitären Bereich gibt es überhaupt kein Recht.«[37] Später fügte er – sozusagen als Rat für den Umgang der Geistlichen mit dem Staat – noch hinzu, dass diejenigen, »die sich in Gott verantwortlich wissen, in Mündigkeit und Gewissenhaftigkeit tun (sollten), was vor Gott recht ist«.[38] Nicht minder eindeutig ausfallen sollte die Standortbestimmung der evangelischen Kirchen in der DDR, die die Ost-Konferenz im Auftrag der EKD auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges im Herbst 1961 von einem Sonderausschuss anfertigen ließ. In Anlehnung an die Barmer Erklärung aus dem Jahr 1934 hieß es darin, Christen sollten sich nicht dem »Absolutheitsanspruch einer Ideologie unterwerfen«, die »Weltrevolution« könne nicht »die letzte Entscheidung und der neue Mensch in der neuen Gesellschaft nicht die Vollendung der Geschichte sein«.[39]

Die Gegenposition zu dieser Standortbestimmung, die im März 1963 verbreitet wurde, bezogen die Weißenseer, in deren elfköpfigem Leiterkreis Angela Merkels Vater saß.[40] Er war damit für das Papier mitverantwortlich, das unter der Federführung Hanfried Müllers und unter Beteiligung Schönherrs[41] entstand. Danach habe sich die Kirche in den Dienst der sozialistischen Gesellschaft zu stellen. In den »Sieben Sätze(n) von der Freiheit der Kirche zum Dienen«[42] vom November 1963 theologisierten die Autoren den von der SED gepredigten Antifaschismus. Die Zusammenarbeit mit der (angeblich) antifaschistischen Staatsmacht wurde darin unter Berufung auf Bonhoeffers Theologie zur Christenpflicht erhoben, um eine Wiederholung der Hitler-Barbarei zu verhindern. Die »Sieben Sätze« stellten den ideologischen Kern der »Kirche im Sozialismus«-Konzeption dar. Einiges deutet daraufhin, dass Kasner sogar an der Schrift mitgearbeitet hatte, wenn er später für sich reklamierte, »der eigentliche Erfinder« dieser »Kirche im Sozialismus« gewesen zu sein.[43]

Verifizierbar ist Kasners Autorenschaft aber nicht mehr. MfS-Unterlagen über seine Rolle im Weißenseer Arbeitskreis, für dessen Steuerung die Ost-Berliner MfS-Zentrale in der Normannenstraße verantwortlich zeichnete, gibt es heute so gut wie nicht mehr. Kasners Beteiligung am Zustandekommen der neuen Rollenbestimmung für die evangelische Kirche in der DDR lässt sich nur vermuten. Denn in einer späteren Einschätzung der Geheimdienstler der für Templin zuständigen Neustrelitzer Bezirksverwaltung ist die Rede davon, dass Kasner nicht nur an einem guten Verhältnis zwischen Staat und Kirche interessiert sei. Er sei auch bestrebt, »dieses Verhältnis (…) auf eine höhere kirchliche Ebene zu übertragen«, heißt es. Weil er sich nicht scheue, seinen Standpunkt offen darzulegen, habe sich »Pastor Kasner bei den progressiven Kräften (…) ein hohes Ansehen erworben«, wurde außerdem noch vermerkt.[44]

Dessen Tochter Angela gehörte angesichts dessen ganz selbstverständlich jenen Institutionen an, mit denen der SED-Staat Kinder und Jugendliche nach seinem Ideal formte. Als sie in die zweite Klasse kam, wurde sie bei den Jungpionieren Mitglied. Im ersten Jahr hatte der Vater sie nicht gehen lassen. »Ich wollte ihr zeigen, dass man nicht alles mitmachen muss«, sagt Horst Kasner im Nachhinein.[45] Sie selbst erinnert sich so: »Sie haben gesagt, jeder Mensch muss in die Schule gehen, aber nicht jeder Mensch muss Pionier werden.«[46] »Und gemeinschaftshungrig, wie ich war, wollte ich zu den Pionieren, die anderen Kinder gingen ja schließlich auch hin.«[47] Zwingend notwendig wäre das damals aber nicht gewesen, denn zu jener Zeit, als sie die Grundschule besuchte, hatte die DDR-Bevölkerung die Mitgliedschaft ihrer Kinder in den Jugendorganisationen des Staats längst noch nicht mehrheitlich akzeptiert. Im Jahr 1959 waren nur rund die Hälfte aller Grundschüler auch Pioniere.[48] Über das mangelnde Interesse an den Jugendorganisationen des Staats klagte damals sogar der Erste Sekretär des ZK der SED, Walter Ulbricht.[49] Erst in den nachfolgenden Jahrzehnten wurden die Pioniere tatsächlich zu der von der Parteiführung angestrebten Massenorganisation. Im Jahr des Mauerfalls hatten es die Sozialisten dann geschafft, gut 98 Prozent aller Grundschüler waren dabei.

Im Dezember 1962 trug Angela Kasner also erstmals das blaue Halstuch. Von nun an lernte sie gemeinsam mit ihren Klassenkameraden, dass die Bundesrepublik der Klassenfeind sei und der Kapitalismus die Menschen unterdrücke und ausbeute. Vor allem aber lernte sie Kollektivismus, denn nichts stand den Interessen der Partei mehr im Wege als der Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben. »Das höchste Prinzip (…) ist die Kollektivität«, schrieb die Staatsführung ins »Statut der Freien Deutschen Jugend« (FDJ). »Die Leitungen beraten, planen und entscheiden im Kollektiv (…), die innerverbandliche Demokratie schließt die Pflicht aller Mitglieder und jeder Organisation zur Erfüllung der Beschlüsse und zur Einhaltung der Disziplin ein.«[50]

Zum Lebensrhythmus der Pionierin Angela Kasner zählten nun auch die Fahnenappelle, bei denen die Kinder den Arm zum Gruß erhoben und die Losung riefen: »Für Frieden und Sozialismus seid bereit – immer bereit!« Manchmal wurden sie auch von den Lehrern so begrüßt. Sie lernten die Gebote der Pioniere auswendig. Das erste lautete: »Wir Jungpioniere lieben unsere Deutsche Demokratische Republik.« Die Botschaft an die Kinder war unmissverständlich: Das System stand über allem, es duldete keine Konkurrenz. Und so regierte der Sozialismus bis in die Familien hinein. Das war eben so. »Sie hat immer alles mitgemacht«, erinnert sich ihr Lehrer Charly Horn.[51] Ihr jüngerer Bruder Marcus war anders. »Der hinterfragte gerne, wollte wissen, warum etwas genau so und nicht anders gemacht wird«, sagt Horn. Aber beide seien glänzende Schüler gewesen, auch wenn sich daran heute nicht mehr alle in Templin erinnern können. Sie brachte nur Einsen und Zweien mit nach Hause. Etwas anderes wurde im Hause Kasner allerdings auch nicht erwartet. »Ihr seid Pfarrerskinder! Ihr müsst immer etwas besser sein als die anderen«, gab Mutter Herlind ihren Kindern morgens mit auf den Weg, weil sie sonst im »Staat der Werktätigen« nicht studieren dürften.[52]

Ende der Leseprobe