4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: hockebooks

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

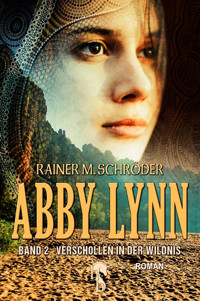

Abby Lynn ist glücklich auf Yulara. Sie liebt die Arbeit auf der Farm der Siedlerfamilie Chandler, trotz aller Gefahren. Andrew Chandler, mit dem sie inzwischen verheiratet ist, ist immer an ihrer Seite und dass sie als Verbannte in der Kolonie Australien lebt, hat sie fast vergessen. Doch eines Tages verschwindet Abby spurlos, als sie sich zu Nachbarn aufmacht, um deren Tochter zu unterstützen. Ihren Begleiter findet man schwer verletzt im Busch. Soldaten des New South Corps machen sich auf die Suche, brechen sie aber ergebnislos ab. Der verzweifelte Andrew erwirkt die Freilassung eines Fährtenlesers, um mit dessen Hilfe vielleicht doch noch eine Spur von Abby zu finden. Auf der gefährlichen Suche lernt er nicht nur die überlieferten Mythen der Aborigines kennen, sondern auch bislang unentdeckte Gebiete. Langsam versteht er, dass die neuen Siedler in diesem Kontinent großen Schaden anrichten. Kann der Eingeborene ihm helfen, Abby zu finden?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 341

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Rainer M. Schröder

Abby Lynn

Verschollen in der Wildnis

Roman

Für Hubertus Haase,dessen beständiges Nachfragennach Fortsetzung letztendlichüber alleZweifel und Hindernissegesiegt hat.

Erstes BuchYulara

Oktober 1808

Erstes Kapitel

Es war, als hätte die glühende Sonne die Luft über dem australischen Buschland in klares, heißes Öl verwandelt. Die immergrünen Eukalyptusbäume und die silbrigen Dornenbüsche, das graubraune, struppige Gras und die rotbraune, hart gebackene Erde schwammen am Horizont im Hitzeglast. Dabei war erst Oktober und im Land unter dem Kreuz des Südens war das normalerweise die sonnig milde Zeit des Frühlings. Die weiten Ebenen und schier endlosen Hügelketten hätten in diesem Monat eigentlich mit einem bunten Teppich wilder Blumen und blühender Sträucher überzogen sein und das Auge der Farmer mit frischem Grün erfreuen müssen. Stattdessen war die Erde in der Sträflingskolonie New South Wales verdorrt. Denn schon seit Mitte September brannte die Sonne mit einer sengenden Kraft vom Himmel wie in anderen Jahren nur in den Hochsommermonaten Januar und Februar.

Der blendend grelle Himmel schien ausgestorben. Kein Vogelschwarm warf seine Schatten über den Busch. Es war, als hätte kein Vogel die Kraft in die wabernde Luft aufzusteigen und sich in der Schattenlosigkeit der grenzenlosen Weite länger als ein paar Flügelschläge zu halten. Und so ausgestorben wie der Himmel wirkte auch das Land – bis auf die beiden Reiter, die aus südwestlicher Richtung kamen und den Spurrillen folgten. Eisenbeschlagene Räder klobiger Fuhrwerke hatten sie aus der grasbewachsenen Ebene gekerbt und sintflutartige Regengüsse hatten sie ausgewaschen. Mensch und Tier litten unter der Hitze, wie dem müden Trott der Pferde und der Haltung der beiden jungen Männer unschwer zu entnehmen war. Der Reiter auf dem pechschwarzen Wallach machte einen besonders erschöpften Eindruck. Er kauerte so zusammengesunken im Sattel, als ducke er sich vor der Sonne wie ein wehrloses Opfer vor den Schlägen eines übermächtigen Angreifers.

Sein Name war Melvin Chandler.

»Lass uns eine Pause einlegen, Andrew.«

»Bis nach Yulara sind es noch einige Stunden, Melvin«, wandte Andrew Chandler ein. »Und wir wollen doch noch vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein.«

»Ich reite lieber bei Nacht als bei solch einer Affenhitze. Die verdammte Sonne brennt mir noch das Hirn aus dem Schädel!«, stöhnte Melvin Chandler. »Wir sitzen jetzt schon zwei Stunden im Sattel und haben uns eine etwas längere Rast als bei der letzten Wasserstelle redlich verdient. Und die Pferde auch.«

Andrew warf seinem Bruder, der drei Jahre älter war und kurz vor Weihnachten vierundzwanzig wurde, einen kurzen Blick zu. Melvin war ein gut aussehender Mann von hochgewachsener Gestalt. Doch im Augenblick sah er weder gut noch hochgewachsen aus, sondern ausgelaugt und zusammengefallen.

»Also gut, Bruderherz, reiten wir dort zu den Eukalyptusbäumen hinüber und gönnen wir uns eine Ruhepause«, lenkte Andrew ein. Dabei deutete er auf eine Anhöhe links von ihnen, wo sich mehrere dieser intensiv duftenden Bäume erhoben.

Melvin gab einen Seufzer der Erlösung von sich, als sie wenig später in den Schatten der Eukalyptusbäume eintauchten. Und Andrew dachte einmal mehr, dass sein Bruder für das harte, entbehrungsreiche Farmerleben im Busch wahrlich nicht geschaffen war. Deshalb hatte er die väterliche Farm am Hawkesbury River ja auch verlassen und war nach Sydney gegangen, um sich im Handel zu betätigen.

In einem Kontor über Rechnungsbüchern zu sitzen, war für Melvin das Richtige, wie für ihn, Andrew, das Leben auf Yulara. Er liebte das Buschland und die Herausforderung, die das Farmen in diesem sonnendurchglühten, wilden Land für jeden freien Siedler und ehemaligen Sträfling, Emanzipist genannt, darstellte. Glücklicherweise teilte Abby auch diese Liebe mit ihm. Sie war, was das betraf, aus demselben harten Holz geschnitzt wie er.

Melvin glitt mit einem unterdrückten Stöhnen vom Rücken des Wallachs, hängte seinen breitkrempigen Lederhut über den Sattelknauf und griff zum Wasserschlauch aus Ziegenleder, der prall gefüllt war. In einem dicken Strahl ließ er das warme Wasser herausschießen und über sein schweißglänzendes Gesicht strömen, den Kopf in den Nacken gelegt, die Augen geschlossen und den Mund weit geöffnet. Das Wasser tränkte Haare und Kleidung und spritzte nach allen Seiten weg.

»O Gott!«, prustete er dabei. »Tut das gut!«

Andrew bedachte ihn mit einem ungehaltenen Blick, den sein Bruder jedoch nicht bemerkte. Niemals, unter keinen Umständen ging man im Busch so leichtfertig mit Wasser um! Auch dann nicht, wenn man sich nur wenige Reitstunden von der nächsten Farm oder Wasserstelle entfernt wusste.

Die Kolonie war noch jung, das Hinterland spärlich besiedelt und die Wildnis unberechenbar. Deshalb begnügte man sich mit einigen bedächtigen Schlucken und nässte vielleicht noch das Halstuch, um sich damit das Gesicht abzuwischen, so wie er es sich jetzt erlaubte. Aber man vergeudete dieses kostbare Nass doch nicht, indem man es in einem daumendicken Strahl in alle Richtungen davonspritzen ließ!

Andrew hatte schon eine Bemerkung auf der Zunge, schluckte sie jedoch hinunter. Melvin hatte es schwer genug, auch ohne die Ermahnungen eines jüngeren Bruders, wie gerechtfertigt sie in der Sache auch sein mochten. Denn statt in Sydney, das zwei anstrengende Tagesreisen im Südosten an der Küste lag, seinen Geschäften nachgehen zu können, musste Melvin gezwungenermaßen auf Yulara ausharren. Die Farm war zu einem Exil geworden. Und mit jedem Monat, der verstrich, bedrückte es ihn mehr. Nun schon seit mehr als acht Monaten am Hawkesbury leben zu müssen, bedeutete für ihn eine harte Prüfung.

Am 26. Januar 1808, auf den Tag genau am zwanzigsten Jahrestag der Gründung der Kolonie, hatten die korrupten Offiziere des New South Wales Corps gegen ihren Gouverneur, William Bligh, rebelliert. Sie hatten ihn unter Hausarrest gestellt und die Macht über die Kolonie nun ganz an sich gerissen. Die Offiziere im roten Rock des Königs hatten um ihre einträglichen Geschäfte im Rumhandel gefürchtet, denn mit Rum hatten sie die Kolonie wirtschaftlich beherrscht und ausgenommen. Daher hießen sie bei den freien Siedlern, Emanzipisten und Sträflingen auch verächtlich »die Rumrebellen vom Rum-Corps«.

William Bligh, als eiserner Captain des Meutererschiffes Bounty zu zweifelhaftem Ruhm gekommen, hatte im Auftrag der Krone diesem Rummonopol ein Ende bereiten wollen. Doch die Offiziere waren ihm mit ihrem Umsturz zuvorgekommen. Und wer sich wie Melvin für den Gouverneur und gegen die machthungrige Offiziers-Clique ausgesprochen hatte, war im Handumdrehen unter fadenscheinigen Anklagen im Gefängnis gelandet. Melvin war an jenem Tag vor acht Monaten seinen Häschern um Haaresbreite entkommen und Abby hatte am Gelingen dieser nächtlichen Flucht aus Sydney einen großen Anteil gehabt.

Danach hatte es Versuche gegeben, Melvin auf Yulara zu verhaften. Doch die Rumrebellen hatten schließlich eingesehen, dass ihre Macht mit jeder Meile jenseits von Sydney und Parramatta, den beiden großen Siedlungen der Kolonie, beträchtlich schwand. Sie hatten erkennen müssen, dass sie nicht genug Soldaten aufbieten konnten, um sein Versteck im Buschland am Hawkesbury River ausfindig zu machen. So war es dann zu einer Art Waffenstillstand gekommen, den ihr Vater Jonathan ausgehandelt hatte: Die Offiziere hatten ihre falschen Beschuldigungen gegen seinen ältesten Sohn fallenlassen und den Haftbefehl zurückgezogen und Melvin hatte sich im Gegenzug mit seinem Ehrenwort dazu verpflichtet, sich von Sydney fernzuhalten und zudem noch jeglicher politischer Betätigung gegen die neuen Machthaber zu enthalten. Yulara war damit zu seinem Exil geworden, bis der König in London sein Urteil über die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit der gewaltsamen Amtsenthebung von Gouverneur Bligh gesprochen hatte.

Aber London war weit, im günstigsten Fall eine Seereise von sechs Monaten. Vor Anfang nächsten Jahres war kaum mit einer Reaktion zu rechnen und niemand wusste, wie sie ausfallen würde. Würde der König Truppen schicken, um das New South Wales Corps, das noch nie den Pulverdampf einer Schlacht gerochen hatte, abzulösen und die Anführer in Ketten zu legen? Entsandte er vielleicht nur einen neuen Gouverneur? Oder musste man mit beidem rechnen? Wie auch immer, bis dahin konnten die Rumrebellen in der Sträflingskolonie schalten und walten, wie es ihnen beliebte.

Andrew lehnte sich gegen einen der Eukalyptusbäume, deren merkwürdige Rinde wie aufgebrochen in langen, rissigen Streifen vom Stamm hing. Die ersten Siedler hatten diese Bäume, von denen es zahllose verschiedene Arten gab, gumtree, also Gummibaum, genannt. Andrew wusste nicht, warum sie gerade auf diesen Namen verfallen waren. Vielleicht, weil sie sich so schwer fällen ließen. Das Holz dieser Bäume ruinierte jedes Beil oder Sägeblatt im Handumdrehen.

»Ich wünschte, du hättest mich nicht dazu überredet, dich auf deinem Ritt nach Dunbar zu begleiten«, sagte Melvin brummig und mit einem leichten Vorwurf in der Stimme, als er daran dachte, welche Strecke Weges durch den Busch noch vor ihnen lag.

»Aber du hast dich doch gut mit Greg Halston unterhalten«, wandte Andrew ein. »Und hast du nicht selbst gesagt, dass du mit keinem so gut über Politik reden kannst wie mit Greg?«

»Ja, schon«, gab Melvin widerstrebend zu und setzte fast trotzig hinzu: »Aber dennoch!«

Der Vorwurf seines Bruders ärgerte Andrew. Denn eigentlich hatte er sich nur deshalb zu einem Besuch bei den Halstons auf Dunbar entschlossen, damit Melvin ein wenig Abwechslung vom Farmalltag auf Yulara bekam und einmal andere Gesichter sah. Greg und seine beiden Töchter Heather und April hatten sich auch sehr gefreut.

»Und April hast du mit deinem Besuch zudem eine besonders große Freude gemacht«, konnte sich Andrew nicht verkneifen zu sagen. »Ich hatte auch ganz und gar nicht den Eindruck, dass dir der lange Hinweg zu viel gewesen wäre.«

Melvin stieg die Röte der Verlegenheit ins Gesicht. »Wie darf ich das verstehen?«

Andrew lächelte. »Meinst du, ich hätte nicht gesehen, wie ihr euch angeschaut habt?«

»Nun mach mal aus einem freundlichen Lächeln bloß keinen Heiratsantrag!«, protestierte Melvin ein wenig zu laut und zu heftig, um überzeugend zu wirken. »April ist ein nettes Mädchen …«

»Mehr als nur nett, wenn du mich fragst«, warf Andrew ein. »Sie ist klug, sehr ansprechend und hat das Herz auf dem rechten Fleck. Und zu arbeiten versteht sie auch.« Ihre zwei Jahre ältere Schwester Heather, die ihren Mann nach nicht einmal einem Jahr Ehe vor wenigen Monaten bei einem tödlichen Unfall verloren hatte, war hochschwanger, sodass die meiste Arbeit nun auf den schmalen Schultern der siebzehnjährigen April lastete. Denn Greg, ihr Vater, litt immer stärker unter Gichtanfällen und vertrug die Hitze fast so schlecht wie Melvin.

»Du hast gut reden und anpreisen, Bruder. Nicht jeder hat das Glück, jemanden wie Abby Lynn zur Frau zu gewinnen.« Er klang ein wenig neidisch auf das Glück seines jüngeren Bruders, der seit vier Monaten mit Abby verheiratet war und darauf hoffte, dass seinem Antrag auf ihre Begnadigung bald entsprochen wurde. Heiratete ein freier Siedler, war die Begnadigung gewöhnlich eine reine Formsache. Aber die Eingabe eines Chandlers von Yulara würde vermutlich mit anderen Augen beurteilt werden.

Ein Ausdruck von Stolz und Glück trat auf das Gesicht von Andrew. »Ich freue mich, dass wir wenigstens darin einer Meinung sind«, sagte er lächelnd und ließ seinen Blick über das Buschland streifen, das sich vor ihnen wie die sanfte Dünung einer scheinbar endlosen rotbraunen See erstreckte.

In der Ferne, am westlichen Horizont, zeichneten sich die zerklüfteten Bergzüge der Blue Mountains ab, die der britischen Strafkolonie, in der sich von Jahr zu Jahr immer mehr freie Siedler niederließen, nach Westen hin eine natürliche Grenze setzten. Bisher war es keinem noch so Wagemutigen gelungen, diesen schroffen Gebirgszug zu überqueren, der sich von Norden nach Süden über viele Hundert Meilen parallel zur Küste hinzog. Zumindest war noch keiner von solch einem Unternehmen erfolgreich zurückgekehrt.

Wie man hörte, versuchten immer wieder mal entlaufene Sträflinge über die Blue Mountains zu entkommen. Denn seit Jahren hielt sich das Gerücht – nicht nur unter den aus England Deportierten –, dass man hinter diesen blau schimmernden Bergen auf dem Landweg nach China gelangte, wenn man nur ausdauernd genug war und das Glück auf seiner Seite hatte. Andrew glaubte jedoch nicht daran, dass hinter den Bergen der Weg zum geheimnisvollen China lag. Er gehörte vielmehr zu denjenigen, die den Berichten und Vermutungen jener Kartografen und Forschungsreisenden Glauben schenkten, die Australien für eine riesige Insel, ja für einen ganz neuen Kontinent hielten.

»Mein Gott, in was für ein Land hat uns unser Vater bloß geschleppt, dass ich mich dabei ertappe, wie ich meinen jüngeren Bruder um einen Sträfling beneide, den man uns als Arbeiterin und Kindermädchen für unsere kleine Schwester nach Yulara geschickt hat«, sagte Melvin kopfschüttelnd und ließ einen weiteren Schwall Wasser über seine Brust fließen.

»Sträfling ist nicht gleich Sträfling, einmal ganz davon abgesehen, dass du sehr wohl die Geschichte kennst, wie Abby in London unschuldig in die Mühlen der Justiz geraten ist«, erinnerte Andrew seinen Bruder geduldig und ohne ihm böse zu sein. Er wusste nur zu gut, wie sehr auch Melvin Abby mochte und respektierte. Es waren einfach seine persönliche, prekäre Lage und das Gefühl, mehr oder weniger nach Yulara verbannt worden zu sein, was seinen Bruder in letzter Zeit so oft unleidlich werden ließ und zu Bemerkungen veranlasste, die er so in Wirklichkeit gar nicht meinte und später auch immer bereute.

Melvin ging nicht darauf ein. »Wenn Vater nach Mutters Tod doch bloß die Finger vom Glücksspiel gelassen hätte! Dann hätten wir heute noch unseren Hof in Devon, den du eines Tages übernommen hättest – und ich hätte meine Studien am College beenden können«, beklagte er sein Schicksal. »Stattdessen hat es uns ans schäbigste Ende des britischen Empires verschlagen!«

Andrew bedachte ihn mit einem spöttischen Blick. »Was du nicht sagst! Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie du auf der Überfahrt vor fast fünf Jahren davon gesprochen hast, dass New South Wales für uns alle eine neue Chance ist und dass du eigentlich nie recht Gefallen am College gefunden hast.«

»Ach, damals …«, winkte Melvin müde ab und hockte sich mit angezogenen Beinen gegen den Baumstamm.

»Also ich bin froh, dass es so und nicht anders gekommen ist«, sagte Andrew und dachte dabei an Abby. Das Schicksal hatte es gut mit ihnen gemeint und dieses Land war zu ihrer Heimat geworden. Nichts zog ihn nach England zurück. Aufmunternd fügte er hinzu: »Colonel Johnston und seine Rebellenclique werden sich nicht ewig in Sydney halten. Man wird sie zur Rechenschaft ziehen. Denn niemals wird der König zulassen, dass ein Haufen korrupter Offiziere einen Gouverneur, den er selbst eingesetzt hat, entmachtet und dann auch noch ungestraft davonkommt.«

Melvin verzog das Gesicht. »Natürlich wird die Macht des Rum-Corps nicht ewig dauern. Aber es kann schon noch ein gutes halbes Jahr, ja vielleicht sogar ein ganzes Jahr vergehen, bis sich königstreue Truppen in England eingeschifft haben, um den halben Globus gesegelt sind und hier eintreffen, um in der Kolonie wieder für Recht und Ordnung zu sorgen.«

»Was ist schon ein halbes Jahr.«

Melvin blickte gequält zu ihm hoch. »Eine verflucht lange Zeit für jemanden wie mich, das kann ich dir sagen!«

»Vielleicht solltest du demnächst mal öfter nach Dunbar reiten«, schlug Andrew halb im Scherz und halb im Ernst vor.

»Was du nicht sagst!«

»Ja, Greg und seine Töchter können ein Paar zupackende Männerhände jetzt dringend gebrauchen. Und vielleicht brächte dich das auf andere Gedanken, mal von der Arbeit abgesehen …«

Melvin fand das überhaupt nicht witzig, wie sein Tonfall verriet. Doch was genau er erwiderte, bekam Andrew nicht bewusst mit. Denn eine Bewegung zwischen den Büschen am Fuß der Hügelkette hatte seine Aufmerksamkeit erregt.

»Merkwürdig«, murmelte er, beschattete die Augen mit der flachen Hand und kniff die Augen zusammen, weil ihn die Sonne blendete. Ihm war, als hätte er dort unten einen Wombat, ein biberähnliches Beuteltier von recht putzigem Aussehen, durch das Gras huschen sehen. Aber das war eigentlich unmöglich. Er musste sich getäuscht haben …

Melvin ließ sich weitschweifig über die Ungerechtigkeit und Launenhaftigkeit des Schicksals aus und merkte gar nicht, dass sein Bruder ihm gar nicht mehr zuhörte. Ihm entging auch völlig, dass Andrew sein kleines Fernrohr aus der Satteltasche holte und damit erst das Gebiet am Fuß der Hügelgruppe absuchte und dann das blitzende Messingrohr nach Westen richtete.

»Das gefällt mir nicht!«, stieß Andrew plötzlich hervor, das Gesicht eine düstere Miene. »Das gefällt mir ganz und gar nicht.«

Melvin lachte grimmig auf. »Sage ich doch die ganze Zeit! Und du kannst dich darauf verlassen, dass sich die Beamten im Kolonialamt auch die nächsten Jahre einen Dreck darum scheren werden, dass die wahllose Deportation von Sträflingen nicht das geeignete Mittel ist, um eine vernünftige Besiedlung …«

Andrew unterbrach ihn schroff. »Nein, das meine ich nicht. Der Wombat und der Himmel, das ist es, was mir ganz und gar nicht gefällt.«

Melvin sah seinen Bruder verständnislos an. »Wombat? Wovon, zum Teufel, redest du überhaupt?«

»Komm hoch und schau es dir selber an!« Andrew drückte ihm das Fernrohr in die Hand und sagte ihm, wo er zu suchen hatte. »Es ist jetzt kurz vor dem morschen Baumstumpf. Siehst du es?«

»Ja, und? Es ist ein stinknormaler Wombat! Was ist daran so ungewöhnlich?«, wollte Melvin wissen.

»Wombats sind nur nachts unterwegs. Bei Tageslicht halten sie sich in ihren Erdbauten versteckt und diese verlassen sie tagsüber nur bei großer Gefahr.«

Melvin runzelte die Stirn. Er hatte nie gelernt, die Zeichen der Natur zu lesen und zu deuten, weil es ihn nie interessiert hatte. »Vielleicht ist irgendein Dingo oder sonst wer hinter ihm her.«

Andrew schüttelte den Kopf. »Es befindet sich auf der Flucht, aber nicht vor einem anderen Tier. Es ist eine andere Art von Gefahr, vor der es flieht. Und wenn ich mir den Himmel im Westen anschaue, der auf einmal von so merkwürdig rußgrauer Farbe ist, regt sich in mir eine böse Ahnung, die ich gar nicht auszusprechen wage.«

Melvin begriff nun und machte ein erschrockenes Gesicht. »Ein Buschfeuer?«

Andrew biss sich auf die Lippe und zögerte mit der Antwort. Der Busch war trocken genug, um einen jener verheerenden Brände möglich zu machen, die immer wieder die Kolonie heimsuchten, und für die man gewappnet sein musste, wollte man nicht an einem Tag alles verlieren, wofür man viele Jahre lang hart gearbeitet hatte.

»Ich bin mir nicht sicher, aber mein Gefühl sagt mir, dass wir uns beeilen sollten nach Yulara zu kommen«, sagte Andrew schließlich, schob das Fernrohr zusammen und schwang sich in den Sattel seiner Fuchsstute, die auf den Namen Samantha hörte.

Melvin folgte stumm und mit besorgter Miene dem Beispiel seines Bruders, den er in diesen Dingen neidlos als überlegen anerkannte.

Andrew nahm die Zügel auf und warf dabei noch einen ahnungsvollen Blick nach Westen. Nein, die Verfärbung des Himmels gefiel ihm so wenig wie der Wombat, der im hellen Tageslicht durch den Busch nach Osten lief. Dann richtete er sein Augenmerk wieder gen Nordosten, wo Yulara am diesseitigen Ufer des Hawkesbury lag, und preschte aus dem Schatten der Eukalypten hinaus in den gleißenden Sonnenschein.

Die Luft flirrte noch immer vor Hitze, doch ihm lief ein kalter Schauer den Rücken hinunter und hinterließ eine Gänsehaut.

Zweites Kapitel

Ein Wollfussel war Abby ins rechte Auge geflogen und hatte sich an ihren Wimpern verfangen. Er irritierte und lenkte sie einen Augenblick von der Arbeit ab, die sie schon seit mehreren Stunden auf Yulara in Atem hielt. Sie wandte den Kopf zur Seite und fuhr sich mit dem Handrücken mehrmals über das Auge. Im selben Moment öffnete der schlaksige Farmarbeiter Glenn Osborne das kleine Gatter und trieb ein weiteres Schaf in den schmalen Durchlass, der etwa acht Schritte in der Länge und zwei in der Breite maß und die zwei großen Pferche miteinander verband.

Das verängstigte Schaf riss die achtjährige Sarah fast von den Beinen, als es zu den anderen der Herde zu entkommen versuchte. Das Mädchen gab einen leisen Aufschrei von sich, aus dem mehr Ärger über die eigene Unachtsamkeit als Schmerz oder Schreck sprach. Sarah prallte gegen die Längsbretter des Zaunes und hielt sich geistesgegenwärtig an einem Pfosten fest. Ihr ausgefranster Strohhut jedoch machte sich selbstständig und segelte jenseits der Umzäunung in den Staub.

Abby fuhr bei Sarahs Ausruf herum und bekam das Schaf gerade noch rechtzeitig zu fassen, bevor es entwischen und hinter ihr in der Menge der schon behandelten Tiere untertauchen konnte. Ihre Hände gruben sich in die dichte Wolle und mit einem Ruck, der gelernt sein wollte, hob sie das laut blökende und bockende Tier von den Beinen. Dabei drehte sie es gleichzeitig auf den Rücken, was die wahre Kunst bei dieser Arbeit war. Augenblicklich gab das Schaf jeglichen Widerstand auf und fügte sich in sein Schicksal. Dieser plötzliche Wandel bei den Schafen, nämlich von panischer Angst zu buchstäblich lammfrommer Unterwerfung, versetzte Abby immer wieder aufs Neue in Erstaunen.

Glenn war indessen über den Zaun gesprungen und hatte Sarahs Kopfbedeckung aufgehoben. Mit schuldbewusster Miene kam er an. Er blies den Staub vom Strohhut, schlug immer wieder gegen die Krempe und wischte mit seinem schweißgetränkten Halstuch in übertriebener Geschäftigkeit über den Hut, als hielte er einen seidenen Zylinder in der Hand.

»Ham Se sich was ’etan, Miss Sa’ah?«, fragte er in seiner schludrigen Redeweise, die manche Sätze als ein einziges Wort von der Länge eines Bandwurmes erscheinen ließ. »Hab’ nich’esehn nich’, dass Abby noch nich’ bereit’ewesen is’. Is’ eben ’n elend langa und heißa Tach ’ewesen. Tu’ mir wir’lich Leid, Miss Sa’ah.«

Sarah lachte und stülpte sich ihren zerfledderten Strohhut wieder auf den Kopf. Die Sonne stand zwar schon tief im Westen, hatte aber noch nichts von ihrer sengenden Kraft verloren. »Ach was, ist doch nichts passiert, Glenn. Ich hätte selber besser aufpassen sollen«, sagte sie in ihrer fröhlich unbekümmerten Art.

»Du hast deine Sache wirklich gut gemacht«, lobte Abby und schenkte ihr ein Lächeln, das Schaf rücklings zwischen ihren Beinen und die beiden Hinterhufe mit der linken Hand festhaltend.

»Aber ich denke, für heute hast du uns genug geholfen, Sarah. Ruh dich besser etwas aus, sonst schimpft dein Vater, wenn du wieder beim Abendessen einschläfst.«

Dagegen hatte Sarah nichts einzuwenden. Sie war müde, aber doch nicht müde genug, um sich jetzt schon zum Waschen ins Farmhaus zu begeben, das sich hinter ihnen auf der Kuppe einer weitflächigen Anhöhe erhob. Jenseits davon lag der Fluss. »Aber ich darf doch bleiben und dir zuschauen, wie du ihnen die Hufe beschneidest, ja?«

»Natürlich«, sagte Abby und zog das kleine Messer aus dem Gürtel ihres flaschengrünen, schlichten Kattunkleides. Die Klinge war kürzer als ihr Zeigefinger und stark nach innen gebogen.

Sarah hockte sich auf den Zaun und sah zu, wie Abby die Hufe nach Verwachsungen untersuchte und das überflüssige Horn wegschnitt. Es war eine schmerzlose und rasche Angelegenheit. Nach wenigen Augenblicken gab Abby das Schaf frei und schubste es zur Seite. Strampelnd und blökend kam es auf die Beine und preschte davon, um den Schutz der Herde im großen Pferch zu suchen. Dann trieb Glenn das nächste Schaf in den Durchlass und Abby in die Arme und wieder packten ihre Hände, ganz weich und glatt vom Wollfett Lanolin, kraftvoll in den dichten Pelz, der schon bald unter den Messern der Scherer fallen würde.

Sarah war voller Bewunderung, welche Geschicklichkeit sich Abby im Beschneiden der Hufe und in vielen anderen Farmarbeiten angeeignet hatte. Abby war ihr eine Freundin und gleichzeitig wie eine ältere Schwester, zu der sie aufblicken konnte. Wie glücklich war sie gewesen, als Abby vor Jahren zu ihnen nach Yulara gekommen und sich ihrer angenommen hatte, neben ihrer Arbeit auf Feld und Weide. Und seit sie mit ihrem Bruder Andrew verheiratet war, war ihr Glück perfekt und die Angst für immer von ihr gewichen, dass Abby eines Tages Yulara und damit auch sie verlassen konnte.

Eine halbe Stunde später kam Jonathan Chandler, der Vater von Sarah, Andrew und Melvin und seit wenigen Monaten auch Abbys Schwiegervater, mit dem Fuhrwerk vom Roden zurück. Er begab sich zu den Schafpferchen hinüber, sowie er die Arbeiter, mit denen er auf der neuen Weide gewesen war, abgesetzt hatte. Jonathan Chandler war noch immer ein großer, kräftiger Mann, wenn sich das Grau in seinem Haar auch schon mehrte und er nicht mehr die Ausdauer der Jugend besaß, mit der Andrew und Abby gesegnet waren.

»Lass es für heute gut sein, Abby!«, rief er ihr zu. »Morgen ist auch noch ein Tag.«

»Morgen früh möchte ich die Herde schon wieder auf die Weide schicken«, antwortete Abby und gab Glenn durch ein Nicken zu verstehen, dass er das nächste Schaf schicken sollte. »Es sind ja bloß noch anderthalb Dutzend und die schaffen wir heute noch.«

Jonathan Chandler fühlte sich zwischen Stolz auf die Tüchtigkeit seiner jungen Schwiegertochter und leichtem Unwillen, weil ihre Zähigkeit ihn immer wieder nachdrücklich an sein Alter erinnerte, hin- und hergerissen. Letztlich überwog jedoch der Stolz.

»Also gut, wie du willst. Aber denk daran, dass Rosanna für heute Abend ihr besonderes Hammelragout gekocht hat! Du weißt ja, was passiert, wenn sie ihre Köstlichkeit auftischt und dann einer von uns nicht am Tisch sitzt!«, ermahnte er sie.

Abby lachte. »Keine Sorge, ich habe nicht vor ihren Zorn zu erregen und dafür verantwortlich zu sein, dass sie uns dann eine Woche lang abwechselnd mit völlig faden oder versalzenen Speisen bestraft.«

Rosanna Daly, die ebenso korpulente wie resolute Köchin, war eine herzensgute Person – solange man sich ihrem Diktat beugte und ihren Kochkünsten Respekt zollte. Dazu gehörte für sie, dass alle Chandlers dem Ruf der Bronzeglocke vor dem Farmhaus folgten und versammelt am Tisch saßen, wenn sie ihre sehr schmackhaften Gerichte auftrug. Erschien man auch nur wenige Minuten zu spät, vermochten Entschuldigungen sie nicht zu besänftigen.

»Das beruhigt mich. Du weißt ja, dass Rosanna an solchen Tagen einen besonders großen Aufstand macht. Dabei sind Andrew und Melvin doch nur nach Dunbar geritten und gerade mal eine Nacht weg gewesen«, sagte Jonathan Chandler und schüttelte den Kopf. »Ich hoffe nur, sie sind auch bei Einbruch der Dunkelheit zurück.«

»Wie lange ist es denn noch hell?«, wollte Sarah wissen.

»Weniger als eine Stunde«, antwortete Abby und warf einen sehnsüchtigen Blick nach Südwesten. Aus dieser Richtung mussten Andrew und Melvin kommen.

Jonathan Chandler nickte und reichte seiner Tochter die Hand. »Komm, wir gehen uns waschen und halten dann Rosanna in der Küche ein wenig von der Arbeit ab. Dir kann sie ja nie böse sein. Und dir werden schon ein paar kluge Fragen einfallen, mit denen du sie zu ihren ausschweifenden Erklärungen bewegen kannst.«

»Au ja!«, rief Sarah, rutschte vom Zaun und legte ihre kleine Hand in die ihres Vaters.

Abby und Glenn beeilten sich, dass sie noch rechtzeitig mit ihrer Arbeit fertig wurden. Die feurige Sonnenkugel schien von den fernen Bergspitzen aufgespießt worden zu sein und ihre Glut über den westlichen Himmel zu ergießen, als Abby das Messer wegsteckte und das letzte Schaf in wilden Bocksprüngen davonstürmte.

Glenn prüfte alle Gatter, winkte Abby zu und schlenderte dann zu der kleinen Siedlung der Farmarbeiter hinüber, die mittlerweile auf acht kleine Lehmhütten angewachsen war und insgesamt von zwölf Männern, sechs Frauen, vier Kindern und zwei Babys bewohnt wurde. Von den Männern und Frauen gehörten nur noch vier zu den Sträflingen, die Jonathan Chandler vor Jahren als Arbeitskräfte zugewiesen bekommen hatte.

Freie Siedler hatten einen Anspruch darauf, dass die Verwaltung in Sydney oder Parramatta ihnen Sträflinge als Farmarbeiter zuteilte. Auf den ersten Blick erschienen sie billig, da sie nur mit einigen Gallonen billigen Rums bezahlt werden mussten. Eine Regelung, die von den Offizieren des New South Wales Corps eingeführt worden war, damit sie sich auf Kosten der Siedler und Deportierten schamlos bereichern konnten. Denn sie hatten den Import und Handel mit Rum vollständig an sich gerissen und diktierten auch die Preise, die ihnen einen Gewinn von tausend Prozent und mehr garantierten.

Wer als Farmer keine allzu ehrgeizigen Ziele verfolgte oder mit den Offizieren auf freundschaftlichem Fuß stand, sodass ihm doppelt so viele Arbeitskräfte, als ihm eigentlich zustanden, zugewiesen wurden, der nahm die Schwierigkeiten und Ausfälle, die der Rumkonsum mit sich brachte, in Kauf. Nicht so jedoch Jonathan Chandler. Aus bitterer Erfahrung klug geworden, zog er es vor, einen guten Lohn zu zahlen und Emanzipisten einzustellen, die nach der Verbüßung ihrer Strafe in diesem Land einen wirklichen Neuanfang machen wollten und dafür hart zu arbeiten gewillt waren.

Abby ging den Hang zwischen Siedlung und Farmhaus hoch und schöpfte am Brunnen einen Eimer Wasser. Sie wusch sich Arme und Gesicht und überlegte, ob noch Zeit blieb, um zum Fluss hinunterzulaufen und ein kurzes Bad zu nehmen. Unwillkürlich schaute sie zum Hawkesbury hinüber. Mit dunklen Fluten, breit und majestätisch, floss der Strom in weiten Schleifen durch das sonnendurchglühte Land, um zwanzig Meilen oberhalb von Sydney in den Pazifik zu münden.

Das Verlangen nach einem Bad war groß. Ihr Kleid war völlig durchgeschwitzt und ihr dunkelblondes Haar klebte ihr feucht und eingestaubt von der Arbeit im Pferch am Kopf. Sie wollte frisch sein und nett aussehen, wenn Andrew zurückkam. Sie konnte es nicht erwarten, ihn in ihre Arme zu schließen und zu wissen, dass er wieder bei ihr auf Yulara war.

Zum ersten Mal, seit Reverend Duncan Donelly an einem kühlen, aber sonnigen Tag im Juli in einer schlichten Zeremonie auf der Veranda des Farmhauses die Trauung vollzogen und sie vor Gott und dem Gesetz zu Mann und Frau erklärt hatte, war sie von Andrew für zwei Tage und eine Nacht getrennt gewesen. Und sie sehnte sich nach ihm, als wäre Andrew schon Wochen, ja Monate fern von ihr gewesen.

»Reiter! … Zwei Reiter aus Südwesten!«, rief Stuart Fitzroy aus dem fast fertigen Dachgebälk der neuen Remise. Der Zimmermann schottischer Abstammung, der einen wild zerzausten Bart von rotbrauner Farbe hatte, stand auf einer Mittelfette und deutete in Richtung View Point Hill.

Abby fuhr aus ihren Gedanken auf. Ihr Herz schlug gleich schneller. Das konnte nur Andrew mit seinem Bruder sein! Es blieb also keine Zeit mehr für ein Bad im Fluss. Aber ganz so verschwitzt wollte sie ihm doch nicht gegenübertreten. Rasch schöpfte sie einen zweiten Eimer Wasser, den sie sich zum größten Teil über den Kopf schüttete.

»Heiliges Känguru!«, erklang es wieder aus dem Dachstuhl. »Das sind Master Andrew und Melvin! Und sie rasen im wilden Galopp über die Hügel, als wäre der Leibhaftige hinter ihnen her.«

Jonathan Chandler war vor das Haus getreten.

»Im Galopp? Bei der Hitze?«, stieß er verwundert hervor. »Bist du dir auch sicher, Fitzroy?«

»So sicher, wie ich ’nen Hammer von ’ner Säge unterscheiden kann!«, tönte es nachdrücklich aus dem Dachstuhl.

Jonathan Chandler schüttelte den Kopf. »Die letzten Meilen im Galopp zurückzulegen, das würde Andrew seiner Stute nach einem so langen Ritt von Dunbar doch niemals zumuten!«

»Es sei denn, er hätte einen sehr triftigen Grund dafür«, wandte Abby ein. »Etwas, das wichtiger ist als seine geliebte Fuchsstute.«

Sie wechselten einen besorgten Blick und sahen dann angespannt zur Staubfahne hinüber, die nun deutlich in den Abendhimmel aufstieg. Wenig später konnten auch sie Andrew und Melvin erkennen, wie sie über die wellige Ebene dahinjagten.

Abby hatte es nicht erwarten können, Andrew wiederzusehen. Doch statt der Freude überwog nun die beklemmende Ahnung, dass er schlechte Nachrichten brachte.

Drittes Kapitel

Der Schaum flog den Pferden in dicken Flocken vom Maul, als die Chandler-Brüder den Hof erreichten. Die Flanken der Tiere waren schweißnass und zitterten vor Erschöpfung. Die Staubwolke, die sie im Galopp aufgewirbelt und wie eine Fahne hinter sich hergezogen hatten, holte sie nun ein und trieb quer über den freien Platz zwischen Farmhaus und Wirtschaftsgebäuden.

Der scharfe Ritt bei der brütenden Hitze war auch an Andrew nicht spurlos vorbeigegangen. Die Anstrengung war seinem Gesicht abzulesen. Er war müde und ihn schmerzten die Glieder. Doch im Gegensatz zu seinem völlig erledigten Bruder, der sich förmlich vom Pferd quälte, schwang Andrew sich noch mit einer energischen Bewegung aus dem Sattel.

»Halte die Pferde noch ein paar Minuten in Bewegung und reib sie dann so gut ab, als hinge dein Leben davon ab, Burlington!«, rief er dem herbeieilenden Stallknecht zu. »Und sieh zu, dass sie sich nicht übersaufen.«

»Samantha und Artus sind bei mir schon in den besten Händen«, versicherte Travis Burlington und nahm in jede Hand ein Paar Zügel.

Andrew nickte ihm zu und sagte noch, bevor Burlington die Pferde wegführte: »Gib ihnen einen doppelte Ration Hafer, ja? Sie haben sie sich redlich verdient.«

Mit einem unterdrückten Stöhnen bog Melvin sein schmerzendes Kreuz durch. »Wir vielleicht nicht? Es muss ja nicht unbedingt Hafer sein. Ein guter Branntwein würde es auch tun«, sagte er.

Andrew wandte sich erst jetzt seinem Vater und Abby zu. Beide waren daran gewöhnt, dass auf einer Farm die Tiere immer zuerst kamen und eine Pflegeanweisung Vorrang vor einer Begrüßung hatte. Hätte sich Andrew anders verhalten, hätte er die stumme Missbilligung von Männern wie Burlington und den scharfen Tadel seines Vaters herausgefordert.

Abbys Blick ruhte mit einer Mischung aus Liebe, Freude und Sorge auf ihm. Manchmal erschien es ihr wie ein viel zu schöner Traum, dass sie auf Yulara dieses große Glück gefunden hatte und mit Andrew verheiratet war, der ihre Liebe mit derselben Kraft und Zärtlichkeit erwiderte. Sie fürchtete aufzuwachen und sich in der Gefängnishölle von Newgate oder im qualvoll engen Zwischendeck eines Sträflingstransporters wiederzufinden.

»Schön, dass ihr wieder zurück seid. Aber so, wie ihr die Pferde geschunden habt, lässt das nichts Gutes vermuten«, sagte Jonathan Chandler ahnungsvoll. »Man könnte meinen, die Rotröcke wären wieder auf dem Weg nach Yulara, um Melvin nun doch noch in Ketten zu legen.«

Andrew schüttelte den Kopf. »Viel schlimmer als das, Dad.«

Melvin stemmte die Fäuste in die Hüften. »Danke, Kleiner! Wie beruhigend zu wissen, dass du es für gar nicht so schlimm hältst, wenn man deinen eigenen Bruder in Ketten legt und einkerkert!«, grollte er. »Da bin ich ja wirklich eine große Sorge los.«

»Melvin!« Andrews Stimme hatte einen gereizten Klang, als spräche er mit einem uneinsichtigen Kind, das den Ernst der Lage nicht begreift. »Ich habe nur gesagt, dass es Schlimmeres gibt als Rotröcke auf dem Weg nach Yulara! Denn es ist doch klar, dass wir ihnen keine Chance lassen, deiner habhaft zu werden.«

»Nun rück schon mit der Sprache heraus, was schlimmer ist als eine Abteilung Rotröcke auf dem Weg zu uns!«, drängte Jonathan.

»Ein Buschfeuer, Dad.«

Die Augen des Farmers weiteten sich vor jähem Erschrecken und Abby sog unwillkürlich die Luft scharf ein. Australien war ein wildes, ungezähmtes Land und erinnerte die Kolonisten immer wieder mit verheerenden Naturkatastrophen daran, dass die Macht des Menschen Grenzen hatte und es nicht mit der Macht der Natur aufnehmen konnte, wenn diese sich gegen sie erhob. Schwere Überschwemmungen, die Ernten vernichteten und die Kolonie in Hungersnöte stürzten, waren eine der Geißeln, unter denen die Siedler zu leiden hatten. Da die Flüsse in der Regenzeit aber nicht urplötzlich um zwanzig, dreißig Fuß und mehr anstiegen, sondern innerhalb von Tagen, blieb doch meist noch Zeit, wenigstens die Herden auf höher liegendes Land zu treiben, anderes Hab und Gut zu retten und sich selbst in Sicherheit zu bringen.

Eine Überschwemmung war ein schrecklicher Feind, den man jedoch zumindest kommen sah. Ein Buschfeuer dagegen war wie ein heimtückischer Angriff aus dem Hinterhalt. Nach langer Trockenheit konnte sich der Busch an jeder beliebigen Stelle und zu jeder beliebigen Zeit selbst entzünden und sich innerhalb weniger Stunden in eine dahinrasende Feuerwalze verwandeln, die in einem Sturmwind unersättlicher Flammen über viele Meilen hinweg alles vernichtete, was sich ihr in den Weg stellte. Kein Wunder, dass die Siedler im Hinterland der Kolonie nichts mehr fürchteten als ein Buschfeuer. Und der allerschlimmste Albtraum war, nachts von einem solchen im Schlaf überrascht zu werden.

»Von wo ist das Feuer im Anzug?«, stieß Jonathan hervor. »Und welche Stärke hat es?«

Bevor Andrew antworten konnte, sagte Melvin verdrossen: »Es steht noch gar nicht fest, ob das mit dem Buschfeuer auch stimmt.«

»Meine Vermutung …«, setzte Andrew ärgerlich an.

»Ja, mein kleiner Bruder hat mich bloß aufgrund einer vagen Vermutung zu diesem Gewaltritt gedrängt«, fiel Melvin ihm ins Wort. »Inzwischen glaube ich, dass er die Pferde grundlos scheu gemacht hat – und mich dabei so mürbe wie ein rohes Stück Ochsenlende unter Rosannas hölzernem Fleischklopfer!«

»Ihr habt also noch kein Feuer gesehen!«, folgerte ihr Vater und seine Miene entspannte sich ein wenig. Doch er lebte lange genug am Hawkesbury und kannte seinen Sohn gut genug, um zu wissen, dass Andrew in solchen Dingen niemals zu Leichtfertigkeiten neigte. Ganz im Gegensatz zu Melvin, der schon in Devon mehr dem Stadtleben zugeneigt gewesen war und mit den Launen der Natur nicht auf bestem Fuße stand.

»Sicher ist es nur eine Vermutung«, räumte Andrew ein. »Aber mein Gefühl sagt mir, dass mein Verdacht noch heute Nacht Gewissheit wird.« Und er berichtete, was er beobachtet hatte.

Abby hörte aufmerksam zu und hätte gern Fragen gestellt, doch in dieser Situation gebot es der Respekt, dass sie das Wort zuerst ihrem Schwiegervater überließ.

Jonathan Chandler furchte die Stirn. »Du hast recht, Andrew. Mir gefällt das auch nicht. Der Busch ist pulvertrocken und wir dürfen kein Risiko eingehen.«

»Wir haben doch die Feuerschneisen rund um Yulara angelegt«, warf Melvin ein, der einfach nicht wahrhaben wollte, dass ihnen eine Gefahr drohte. Er war müde, durstig und wollte sich auf der Veranda in einen der Schaukelstühle sinken lassen.

»Die aber an vielen Stellen schon wieder reichlich mit Gestrüpp zugewuchert sind«, machte sich Abby nun bemerkbar. »Wenn wirklich ein Buschfeuer im Anzug ist, kann es die Schneisen an diesen Stellen sehr wohl überwinden und auf unser Land überspringen.«

Andrew warf ihr einen dankbaren Blick für ihre Unterstützung zu und nickte. »Richtig. Wir haben bei all den anderen Arbeiten, die in den letzten Wochen zu erledigen waren, leider keine Zeit gehabt uns um die Feuerschneisen zu kümmern. Es hat ja auch niemand damit gerechnet, dass wir schon so früh solch eine Hitze bekommen würden.«

»Langes Reden bringt uns nicht weiter!«, erklärte Jonathan Chandler energisch. »Wir werden in den sauren Apfel beißen müssen und die entsprechenden Vorkehrungen treffen.«

Melvin hatte Mühe, ein gequältes Aufstöhnen zu unterdrücken.

»Am besten schicken wir jemanden auf den View Point Hill. Von dort ist das Feuer, wenn es denn kommt, zuerst zu entdecken«, schlug Andrew vor. »Alle anderen müssen hinaus zu den Feuerschneisen im Südwesten und den Brandgürtel freischlagen. Wir sollten dort für alle Fälle auch ausreichend Fässer mit Wasser bereitstellen und genügend alte Säcke deponieren. Ihr wisst ja, wie schnell bei starkem Funkenflug an unzähligen Stellen kleine Brände ausbrechen können, auch wenn das Buschfeuer an den Schneisen in sich zusammenfällt.«

»Ja, so werden wir es machen«, stimmte Jonathan Chandler ihm zu. »Wir werden dafür jedes Paar Hände benötigen. Melvin, du läufst zu den Hütten unserer Arbeiter hinüber und sagst ihnen, dass sie sich umgehend hier einzufinden haben. Andrew und Abby, ihr seht zu, dass die Zugochsen vor die beiden Fuhrwerke gespannt werden. Ich kümmere mich mit Fitzroy um die Gerätschaften, die wir da draußen brauchen.«

Abby und Andrew nickten. Eiligen Schrittes ging Jonathan zum neuen Wagenschuppen hinüber, wo Stuart Fitzroy schon auf ihn wartete. Er hatte sich so seine Gedanken gemacht, als er die Chandler-Brüder in scheinbar verantwortungslosem Galopp heranjagen gesehen hatte.

Melvin seufzte, und während er sich in Richtung der Lehmhütten entfernte, murmelte er vor sich hin: »Eine Nacht Macheten schwingend im Busch, das hat mir zu meinem Glück gerade noch gefehlt!«

Abby glaubte endlich einen Moment mit Andrew allein sein zu können und ihm zu sagen, wie sehr sie sich freute, dass er wieder bei ihr war. Doch als sie ihre Hand auf seinen Arm legte und zum Sprechen ansetzte, erklang hinter ihnen die Bronzeglocke.

Clover, die zwölfjährige Küchenhilfe, schwang den Klöppel so nachdrücklich, wie die Köchin es ihr beigebracht hatte. Im selben Augenblick erschien auch Rosanna auf der überdachten Veranda des Farmhauses. Sie hatte Sarah an ihrer Seite, die ein sauberes, blau-weiß gestreiftes Kleidchen trug und Andrew nun freudestrahlend entgegenlief.

»Du hast mir richtig gefehlt«, flüsterte Andrew leise.

»Du mir auch«, erwiderte Abby und drückte liebevoll seinen Arm.

Dann war Sarah auch schon bei ihnen und flog ihrem Bruder in die Arme. Andrew hob sie hoch, wirbelte sie einmal herum und setzte sie dann wieder ab.

Unwillkürlich dachte Abby daran, wie es wohl sein würde, wenn sie und Andrew Kinder hatten und es seine Tochter war, die ihn mit solch kindlicher Freude begrüßte, wenn er von einem langen Ausritt zurückkehrte. Bei diesem Gedanken durchströmte sie eine Welle von Zärtlichkeit und sie wünschte, Andrew hätte nicht solch beängstigende Nachrichten mitgebracht. Wie gern hätte sie Andrew diese Nacht ganz für sich gehabt, anstatt zu den Feuerschneisen aufzubrechen und sich dort abzuschuften. Aber ihre selbstsüchtigen Wünsche mussten natürlich hinter der Sicherheit der Farm zurücktreten.

»Wo bleiben Mister Chandler und Master Melvin?«, fragte Rosanna, Tadel in Stimme und Blick.

»Rosanna, du nimmst das Essen jetzt besser vom Feuer und sorgst für ein paar deftige Brote und vielleicht ein kaltes Stück Fleisch auf die Hand«, teilte Andrew ihr mit.

»Ich habe Hammelragout gemacht!«, verkündete Rosanna halb gekränkt und halb zurechtweisend. »Den ganzen Tag habe ich am Herd gestanden und da kann ich wohl erwarten, dass …«

Andrew unterbrach sie. »Tut mir leid, Rosanna, aber aus dem Festschmaus wird heute Abend leider nichts. Und wenn du die Brote fertig hast, hängst du deine gute Schürze besser an den Nagel und hältst dich bereit mit anzupacken.«

»Was hat das zu bedeuten, Master Andrew?«

»Wir müssen mit einem Buschfeuer rechnen«, sagte Abby.

Sarah riss die Augen auf und der Köchin fuhr sichtlich der Schreck in die Glieder. »Ein Buschfeuer?«, stieß sie entsetzt hervor. »Heilige Muttergottes! Warum erfahre ich erst jetzt davon?«

»Weil ich der Ansicht war, dass ich meinen Vater zuerst davon unterrichten sollte, bevor ich damit zu dir komme«, antwortete Andrew mit gutmütigem Spott. »Ich hoffe, du verzeihst mir noch einmal.«

Abby verkniff sich ein Lächeln.