Inhalte

Titelangaben

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Info

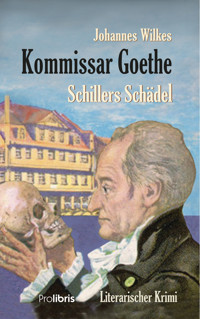

Johannes Wilkes

Abgestürzt

Franken-Krimi

Prolibris Verlag

Alle Rechte vorbehalten,

auch die des auszugsweisen Nachdrucks

und der fotomechanischen Wiedergabe

sowie der Einspeicherung und Verarbeitung

in elektronischen Systemen.

© Prolibris Verlag Rolf Wagner, Kassel, 2019

Tel.: 0561/766 449 0, Fax: 0561/766 449 29

Titelbild: © Johannes Wilkes

Schriften: Linux Libertine

E-Book: Prolibris Verlag

ISBN E-Book: 978-3-95475-196-9

Dieses Buch ist auch als Printausgabe im Buchhandel erhältlich.

ISBN: 978-3-95475-187-7

www.prolibris-verlag.de

Handlung und Figuren dieses Romans entspringen der Fantasie des Autors.

Eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt. Nicht erfunden sind bekannte (historische) Persönlichkeiten, Institutionen, Straßen und Schauplätze in Franken.

Eine Gerichtsverhandlung im legendären Saal 600 des Nürnberger Schwurgerichts bildet die Rahmenhandlung für diesen Kriminalroman, der den Leser in die Städte Nürnberg und Erlangen, aber auch nach Afghanistan führt.

Der Autor

Johannes Wilkes ist Autor zahlreicher Krimis, aber auch unblutiger Bücher. Sein erster Kriminalroman aus dem Jahr 2013, "Der Tod der Meerjungfrau",

spielt auf Spiekeroog, ihm folgten bisher noch drei weitere Inselkrimis.

Seine Kenntnisse über Franken, Erlangen und Nürnberg bewies er in drei Landschafts- und Städteportraits. "Abgestürzt" ist sein vierter Kriminalroman, der in Franken spielt.

»Ich spürte keinen Hass, nur Ekel.«

Arno Hamburger

1

Fersal Jedden saß sichtlich angespannt auf der Anklagebank. Den Oberkörper leicht nach vorne geneigt, ließ er seinen Blick immer wieder hastig über die Zuschauerbänke schweifen. Manche Besucher sagten später, er habe Angst vor der drohenden Verurteilung gehabt, andere meinten, die

Ursache seiner Nervosität sei wohl eher die Furcht vor dem Prozess an sich gewesen. Jedenfalls

arbeiteten die Kaumuskeln des jungen Mannes unentwegt, und seine braunen Füße, die ohne Socken in hellen Slippers steckten, rutschten unruhig hin und her.

Wie auch bei allen folgenden Verhandlungstagen trug Fersal Jedden ein einfaches

weißes T-Shirt und verwaschene Jeans. Die schwarzen Haare hatte er sich nach der

aktuellen Mode bis zu den Schläfen hinauf ausrasieren lassen, umso voller wellten sich die Locken entlang des

Scheitels. Sein Körperbau war schlank, aber nicht schlaksig, sein glattes, bartloses Gesicht hatte

eine zartbronzene Tönung, seine Augen waren von einem solch tiefen Braun, dass es sich kaum vom

Schwarz seiner Pupillen unterscheiden ließ.

Als die Anklageschrift verlesen wurde, schien er zu erstarren, nur gelegentlich

schüttelte er leise den Kopf.

Der Saal 600 war voll besetzt, jener Saal, der als Ort der Nürnberger Prozesse Justizgeschichte geschrieben hatte. Viele Zuschauer waren

gekommen, weil sie Cornelius Fischer gekannt hatten, der nun in Erlangen auf

dem Neustädter Kirchhof lag und eine junge Ehefrau hinterließ. Es herrschte eine ernste, ja fast feierliche Stimmung bei den Besuchern,

vielleicht weil man dem Schwurgerichtssaal auch siebzig Jahre nach den Nürnberger Prozessen noch seine historische Bedeutung anmerkte. Hier hatten nach

dem Zweiten Weltkrieg die alliierten Richter über die nationalsozialistischen Verbrecher und ihre Schergen zu Gericht

gesessen.

Der Saal befand sich im östlichen Teil des großen Nürnberger Justizkomplexes, der mit eindrucksvoller Monumentalität die Fürther Straße beherrschte, jene frühere Prachtchaussee, die auf eine Initiative des großen preußischen Staatsmannes Karl August von Hardenberg zurückging und auf der 1835 der Adler, die erste deutsche Eisenbahn, entlanggedampft

war. Es gab inzwischen konkrete Pläne, künftige Prozesse in einen Anbau zu verlegen, um diesen historischen Saal, den

manche als Kreißsaal des Völkerstrafrechts bezeichneten, in das vielbesuchte »Memorium Nürnberger Prozesse« miteinzugliedern. Noch aber diente er als Gerichtssaal für besondere Mordprozesse. Und dieser Prozess zählte zweifellos zu den außergewöhnlichen, darin waren sich alle einig, egal wie sie zu dem Angeklagten standen.

Gerd Diehl, der betagte Gerichtsdiener, hatte auf Wunsch von Richter Brüggemann, der den Vorsitz des Schwurgerichts führte, die Heizung kräftig aufgedreht, worauf sich die Luft mit einer schwülen Feuchtigkeit sättigte, denn die Kleidung der Besucher war vom Regen durchnässt. Der Gerichtsdiener, der aus dem nahen Fürth stammte, eine Tatsache, die unter seinen Nürnberger Kollegen immer wieder für scherzhafte Sprüche sorgte, arbeitete seit über vierzig Jahren im Haus, keiner kannte den Justizpalast besser. Er hätte dem Richter sagen können, dass es sinnvoller gewesen wäre, bei diesem Wetter nur moderat zu heizen. Doch welcher Richter hört schon auf einen Gerichtsdiener?

Es regnete seit Tagen. Fahl nur drang das Licht des trüben Novembertags durch die hohen Fenster des Gerichtssaals, immer wieder ließen Windböen Regenschauer gegen die Scheiben prasseln, die langsam zu beschlagen begannen.

Selbst die Ältesten unter den Besuchern konnten sich nicht erinnern, wann es zuletzt derart

geregnet hatte. Im Nürnberger Umland schwollen die herbstlichen Rinnsale zu lebhaften Bächen an, von den Höhen der Fränkischen Schweiz, vom Hersbrucker Land und aus dem Nürnberger Süden führten sie der Pegnitz viel Wasser zu. Ihre lehmbraune Brühe strömte beim Tratzenzwinger in die Stadt hinein, passierte unruhig brodelnd die

alten Brücken, um beim Hellertörlein die Altstadt wieder zu verlassen. Ihr Pegel stieg stetig, die Gefahr einer

Überschwemmung aber bestünde im Stadtgebiet nicht, darauf wiesen die Behörden hin, ein ausgeklügeltes System an Rückhaltebecken und verborgenen Hochwasserstollen sorge für Sicherheit. Dennoch ging mancher Blick sorgenvoll zu den Fenstern, wenn der

Wind die Tropfen an die Scheiben peitschte.

Der Einzige, den das Wetter nicht zu kümmern schien, war der Angeklagte. Achtundsiebzig Tage hatte er in

Untersuchungshaft sitzen müssen, in einer acht Quadratmeter großen Zelle, die nur ein winziges vergittertes Fenster besaß. Alles war besser als das Leben in dieser Zelle. Das Prasseln des Regens,

bewies es ihm nicht, dass das Leben nicht stillstand? Dass es weiterging, trotz

seiner misslichen Lage?

Etwas abseits von den Zuschauerbänken saßen die Zeitungsleute. Um den zahlreichen interessierten Journalisten die Teilnahme zu ermöglichen, hatte man zusätzliche Plätze geschaffen. Ganz außen, dicht am Fenster, saß der Reporter der Nürnberger Nachrichten. Während sich seine Kollegen von den überregionalen Blättern zu kennen schienen, miteinander flachsten und sich auf kleinen Zetteln

Notizen zusteckten, hatte Dirk Zimmermann, bewusst oder unbewusst, seinen Stuhl

ein Stück abgerückt. Er empfand es als unpassend, mit welcher Routine und mit wie wenig

Betroffenheit seine Kollegen dem Prozess folgten. Gewiss, es waren alte Hasen,

die schon von überall berichtet hatten, aus allen großen Metropolen, von den unsagbarsten Verbrechen, den spektakulärsten Mordprozessen. Dennoch hielt Dirk Zimmermann es mit der Würde des Gerichts nicht für vereinbar, sich während einer Verhandlung zu geben, als berichte man von einem Fußballspiel. Auch fühlte er sich von seinen Kollegen nicht richtig ernst genommen, so dass er sich überlegte, ob er sich nicht besser zu den Zuschauern setzen sollte.

Dirk Zimmermann war einunddreißig Jahre alt und mit fast zwei Metern von auffallender Größe. Er wohnte in der Nürnberger Südstadt am Aufseßplatz, einer Gegend, die nicht zu den bevorzugten Wohnlagen gehörte. Vor vier Jahren, im Frühjahr 2012, hatte sich der Reserveoffizier freiwillig für den Einsatz in Afghanistan beworben. Das hatte ihm ein gutes Jahr später seinen linken Arm gekostet. Wieder daheim hatte er nach einer quälend langen Zeit der Rehabilitation und einer Phase tiefer Depressionen an der

Erlanger Universität das unterbrochene Studium der Literaturwissenschaften wiederaufgenommen, sich dann jedoch

für die Ausbildung zum Redakteur entschieden. Die Armprothese, die man ihm im

Bundeswehrkrankenhaus Koblenz angepasst hatte, hatte er zu Hause in den

Kleiderschrank geworfen. Er kam mit dem Ding nicht zurecht und stopfte

stattdessen lieber den schlaffen linken Ärmel seines Hemdes in die vordere Hosentasche.

Um kurz nach acht, unmittelbar vor Prozessbeginn, hatte Dirk Zimmermann auf dem

Gerichtsflur die Ehefrau des Todesopfers getroffen, Maria Fischer. Die junge

Frau hatte auf einer der langen Holzbänke gesessen, dicht beim Treppenhaus, und ihren Blick auf die Fliesen geheftet.

»Alles gut, Maria?«, hatte er sie gefragt, sie jedoch hatte ihren Kopf nur schweigend von ihm

weggedreht. »Komm schon«, hatte er gesagt, »komm schon, Maria!«

Der Anblick der auf der Holzbank sitzenden Witwe sollte ihn während des ganzen Prozesses begleiten: ihr blondes Haar, das sie sonst offen

trug, nun aber straff nach hinten gebunden hatte; die Art, wie sie ihre Finger

verknotete; und dann, endlich, der kurze Moment, in dem sich ihre Augen

begegneten.

»Lass mich«, flüsterte sie, nüchtern, ohne Ablehnung in der Stimme, doch mit unverkennbarer Deutlichkeit.

Was nur lag in ihrem Blick? Dirk Zimmermann wurde nicht schlau aus ihr. War es

Verzweiflung oder Enttäuschung? Und hätte das einen Unterschied gemacht? Er hatte lange darüber nachdenken müssen, ohne zu einem Ergebnis zu gelangen.

»Mensch, Maria, komm«, sagte Dirk noch einmal.

»Lass mich«, erwiderte sie erneut.

»Maria!«, versuchte er es nun fast flehentlich.

»Lass mich«, sagte sie und hatte den Blick wieder auf den Boden geheftet.

Er würde sich nach der Pause einen Platz unter den Zuschauern suchen, jetzt war er

sich sicher, auch wenn es dort wesentlich enger war. Neben den anderen

Reportern fühlte er sich fehl am Platz. Noch aber saß er unter den hohen Fenstern, gegen die der Regen klatschte. Mochte es nur immer

weiter regnen, dachte er sich, mochte es nie wieder damit aufhören. Fast war es ihm, als fürchtete er sich vor dem Augenblick, an dem die Sonne den Wolkenvorhang zerriss.

2

Die Strafkammer bestand aus drei Berufsrichtern, dem Vorsitzenden Karl Brüggemann und seinen beiden Kollegen, Paul Hubert, ein glatzköpfiger Stiernacken, der älter wirkte, als er tatsächlich war, und Vera Küspert, eine erfahrene Juristin mit klugen, gutmütigen Augen.

Außerdem gehörten dem Schwurgericht noch zwei Schöffen an, zwei Frauen mittleren Alters. Martina Schöller war von Beruf Verwaltungsangestellte und weitläufig mit der Familie des ehemaligen Nürnberger Eisbarons verwandt, Gesa Pickelmann arbeitete als Lehrerin am humanistischen

Gymnasium der Stadt Nürnberg, das den Namen seines Gründers Melanchthon trug, dem großen Humanisten und Lutherfreund.

Nachdem Staatsanwalt Bernd Winterfeld den Anklagesatz verlesen hatte, fuhr er

sich zufrieden durch das geölte Haar, denn er war von seiner eigenen Brillanz überzeugt und liebte Prozesse, bei denen die Besucherplätze gut gefüllt waren. Nun wandte sich Richter Brüggemann an den Angeklagten. Er tat dies mit der Souveränität des altgedienten Juristen und klärte Fersal Jedden pflichtgemäß darüber auf, dass es ihm freistehe, sich zur Anklage zu äußern, und dass er das Recht habe, zu schweigen. Fersal Jeddens Anwältin erhob sich und teilte mit, dass sich ihr Mandant entschieden habe, nicht

auszusagen. Teresa Wodan war eine junge Frau, deren sicheres Auftreten manchen überraschte. Ihr braunes Haar fiel mit kecken Locken auf ihre elegant

geschnittene Anwaltsrobe. Nach dieser kurzen Feststellung setzte sie sich

wieder und nickte ihrem Mandanten beruhigend zu.

Richter Brüggemann machte sich eine Notiz und rief den ersten Zeugen auf, Hauptkommissar Jürgen Struwe aus Nürnberg. Am Abend des dritten Septembers, dem Abend, an dem Cornelius Fischer ums

Leben gekommen war, hatte sich der Kommissar auf dem Weg nach Hause befunden,

als ihn der Anruf eines Kollegen erreichte.

Eine offensichtlich alkoholisierte junge Frau habe eine merkwürdige Sache gemeldet, überhastet aber wieder aufgelegt, so dass man nicht hätte nachfragen können. Nun sei man sich nicht sicher, ob an der Geschichte was dran sei. Ob Jürgen so nett wäre? Alle verfügbaren Kräfte seien unterwegs zu einem größeren Einsatz in die Fußgängerpassage am Königstor, eine Prügelei unter Drogensüchtigen, und er wohne doch gleich in der Nähe des Nürnberger Güterbahnhofs.

»Was genau hat Ihr Kollege zu Ihnen gesagt?«, wollte der Staatsanwalt wissen, als der Richter ihm das Wort erteilt hatte.

»Dass die Frau von der Brücke beim Güterbahnhof aus einen Zug gesehen habe, auf dem ein lebloser Mensch liege«, sagte Struwe, der sich in der Rolle des Zeugen sichtlich unwohl fühlte.

»Und weiter?«

»Zum Güterbahnhof war es für mich nicht weit. Knappe zehn Minuten später traf ich dort ein, es muss ziemlich genau Mitternacht gewesen sein. Zunächst habe ich auf der Brücke gehalten, bei der Dunkelheit und der Entfernung aber habe ich nichts

erkennen können. Der Güterbahnhof ist riesig, eine Menge Züge sind dort abgestellt gewesen. So bin ich weitergefahren, rechts runter zum

Eingang des Betriebsgeländes, wo mir zwei Arbeiter geöffnet haben.«

»Und dann?«

»Wir sind zu den Gleisen. Ich habe die Bahnler gefragt, welche Züge in der letzten Stunde eingefahren sind, nur zwei sind infrage gekommen. Einer

der Arbeiter hat die Oberleitungen vom Netz genommen und wir sind auf den

ersten Zug geklettert, also auf dessen ersten Waggon.«

»Und?«

»Nichts. Es war einer dieser Containerzüge, dessen Dächer man gut einsehen kann. Die Bahnarbeiter hatten eine starke Lampe dabei, die

Dächer des Zuges waren frei, da lag nichts. Also sind wir zum zweiten Zug, der

weit entfernt am westlichen Ende des Geländes stand.«

»Was dann?« Dem Staatsanwalt ging das alles zu langsam, ungeduldig begann er auf und ab zu

schreiten. Auf den Zuschauerbänken war es mucksmäuschenstill geworden. Selbst die Reporter der auswärtigen Blätter lauschten nun mit gespanntem Interesse.

»Der zweite Zug war aus unterschiedlichen Waggons zusammengesetzt. Manche

transportierten Container, so wie der erste, auf anderen standen in weißer Folie verschweißte Autos, wieder andere waren offen und mit Schüttgut beladen. Die letzten beiden Waggons transportierten lange Baumstämme. Dort haben wir ihn gefunden.«

»Den Toten?«

»Cornelius Fischer, genau.«

»Schildern Sie uns bitte, wie genau Sie ihn gefunden haben.«

Der Polizist musste sich räuspern und schaute kurz zur Anklagebank. »Wir hatten ihn bereits aus der Ferne entdeckt, vom oberen Deck des Autowaggons.

Aus den gestapelten Baumstämmen ragte etwas heraus, das wie ein menschliches Bein aussah und im Licht

unserer Lampe einen langen Schatten warf. Wir sind herunter vom Autotransporter

und hinüber zu dem Holzwagen. Die beiden Arbeiter haben unten gewartet, während ich über eine Leiter hinaufgestiegen bin. Dort lag er, direkt vor mir.«

»Wie hat er ausgesehen?«

»Entschuldigung, Herr Staatsanwalt, aber reicht dafür nicht der Bericht des Rechtsmediziners?«

»Ich verlange keine fachlichen Erklärungen von Ihnen«, sagte der Staatsanwalt ungehalten, »ich will nur wissen, welcher Eindruck sich Ihnen bot. In welcher Position lag

der Tote auf dem Holz?«

»Seinen Kopf konnte ich zunächst nicht erkennen, er steckte zwischen zwei Stämmen.«

»Als wäre er kopfüber gestürzt?«

»Ja, genau. Die Kleidung war übel zerfetzt, überall klebte Blut: Nur ein Arm wirkte fast unversehrt, daran erinnere ich mich

gut. Es sah irgendwie unwirklich aus. Er lag beinahe lässig auf einem der Stämme, als würde er ihn umarmen.«

»Welcher Arm ist das gewesen?«

»Der Tote lag auf dem Bauch, also muss es der rechte gewesen sein.«

»Was haben Sie dann gemacht?«, wollte der Staatsanwalt wissen.

Der Kommissar schluckte, ihm schien die Zunge am Gaumen zu kleben. Stockend

sprach er weiter. »Ich habe ihn bei den Schultern gepackt, so dass der Kopf auftauchte, und ihn zur

Seite gewälzt.«

»Und?«

»Anstelle des Gesichtes ist nur noch eine blutige Masse zu sehen gewesen.«

3

Teresa Wodan, die Anwältin, erhob sich mit Schwung von ihrem Stuhl und schritt energisch zum Zeugen

hinüber. Der Richter hatte nur wenige Nachfragen gehabt und der Anwältin rasch das Wort erteilt.

»Herr Kommissar Struwe, ich will nur sichergehen, dass ich Sie richtig verstanden

habe. Sie sagten, Sie hätten den Toten kopfüber zwischen den Baumstämmen gefunden?«

»So ist es, Frau Anwältin.«

»Und daraus schließen Sie, dass das Opfer kopfüber auf den Zug gestürzt sein muss.«

»Es sah alles danach aus.«

»Herr Kommissar, könnte es nicht sein, dass der Kopf erst nach dem Sturz zwischen die Stämme gerutscht ist?«

Der Kommissar rutschte hin und her. »Auszuschließen ist das sicher nicht.«

»Die zahlreichen Verletzungen, die Schürfwunden, das entstellte Gesicht, spricht das nicht dafür, dass der Mann auf den Zug geprallt ist, als dieser mit hohem Tempo unterwegs

gewesen ist?«

»Möglich«, sagte der Kommissar zögernd.

»Hier haben wir den Bericht der Spurensicherung«, sagte die junge Anwältin und zog einen Schnellhefter aus ihrer Umhängetasche.

»Dort steht, man hätte am vorderen Ende des Holztransporters, also in Fahrtrichtung betrachtet,

Blutspuren nachweisen können, die eindeutig von dem Opfer stammen. Müssen wir nicht davon ausgehen, dass die Position, in der Sie den Toten gefunden

haben, nichts über die Art und Weise aussagt, wie er auf den Waggon geprallt ist? Ist nicht

vielmehr anzunehmen, dass er sich durch die Wucht des fahrenden Zuges mehrfach überschlagen hat und nur zufällig mit dem Kopf zwischen den Stämmen zu liegen gekommen ist?«

Der Kommissar sah sich hilfesuchend um.

»Herr Struwe, haben Sie meine Frage verstanden?«

»Natürlich, Frau Anwältin, selbstverständlich. Ich meine nur, es ist für mich schwer einzuschätzen, wie sich der Sturz exakt abgespielt hat.«

»Genau das wollte ich von Ihnen hören, herzlichen Dank! Ich habe keine weiteren Fragen.«

4

Richter Karl Brüggemann unterbrach die Verhandlung um elf Uhr. Er warf noch einen Blick zu den

Fenstern hinauf, an denen der Regen in langen, mehrfach gezackten Bändern hinablief, ließ mit verzerrtem Gesicht seine Schultern kreisen, als schmerze es ihn im Nacken,

und stand dann auf, um mit steifen Schritten zu seinem Dienstzimmer zu

schreiten.

Der Angeklagte Fesal Jedden wandte seinen Kopf leicht zur Seite und nickte kurz,

als ihm seine Anwältin Teresa Wodan etwas ins Ohr flüsterte. Gegenüber der Anklagebank machte sich Bernd Winterfeld, der Staatsanwalt, mit einem

goldenen Kugelschreiber noch ein paar Notizen und ordnete dann mit raschen

Handbewegungen seine Papiere, während sein Gesicht stolze Zuversicht ausstrahlte. Im hinteren Teil des Saales

begannen die Zuschauer, sich zu erheben, und drängten zum Ausgang, um sich auf den Gängen und in dem weitläufigen Treppenhaus die Beine zu vertreten. Nur wenige begaben sich nach draußen vor die hohe Eingangspforte, um unter dem Vordach eine Zigarette zu rauchen

und zuzuschauen, wie die Regentropfen in den großen Pfützen Wellen schlugen. Lärmend fuhren die Autos die Fürther Straße entlang. Konnte es sein, dass sich bei Regenwetter die Fahrgeräusche noch verstärkten?

Gerd Diehl machte sich unterdessen an der Heizung zu schaffen und drehte sie

entgegen der Anweisung des Richters heimlich hinunter, die Schwüle im Saal war kaum noch zu ertragen. Außer den Oberlichtern hätte der Gerichtsdiener gerne auch die übrigen Fenster geöffnet, er wagte es jedoch nicht, weil der Regen weiter zu heftig dagegen drückte. So beschlugen die Scheiben mehr und mehr und verwandelten sich in

Milchglas, das nur noch eine trübe Ahnung des Tageslichtes in den Saal fallen ließ.

Dirk Zimmermann verließ seinen Presseplatz und setzte sich in den leeren Zuschauerraum, wo er sich

seinen Laptop auf die Knie legte. Viele wunderten sich, wenn sie sahen, wie

geschickt er das Gerät mit einer Hand bedienen konnte, für ihn war das schon seit Langem zur Routine geworden. Vom Tode Connys hatte er

am darauffolgenden Morgen erfahren, am vierten September. Dirk hatte beim Bürgermeisteramt von Gräfenberg angerufen, zu dem sein Heimatdorf Weißenohe gehörte, um zu erfragen, welche Aktionen man gegen einen geplanten Aufmarsch der

Neonazis plane. Gunda, die Sekretärin des Bürgermeisters, mit der er die Grundschule besucht hatte, war sehr aufgeregt. Er

kenne doch Cornelius Fischer, Conny vom Erlanger Flüchtlingshelferkreis. – Ja und? – Conny ist tot! – Dirk glaubte Gunda nicht, sie hatte als Schülerin schon die wildesten Geschichten erzählt. Conny tot? Unmöglich! Als er jedoch seinen Kontaktmann bei der Nürnberger Polizei anrief, bestätigte der ihm den Tod. Ein Unfall vermutlich, vielleicht auch ein Suizid. Alle

diese Infos seien natürlich vertraulich zu behandeln, unter der Hand gewissermaßen, weil man offiziell noch nichts über die Identität des Toten sagen dürfe. Selbstverständlich, darauf könne er sich verlassen versicherte Dirk seinem Kontaktmann tonlos.

Dirk legte auf und merkte, wie er zu zittern begann. Tot! Das konnte, das durfte

nicht wahr sein! Nicht Conny, nicht der Mann von Maria! Nicht sein alter

Kumpel, mit dem zusammen er einst bei der Jugend des FC Wacker Bamberg gespielt

hatte. Er erinnerte sich an ein Auswärtsspiel, an eine Fahrt nach Forchheim. Im Bus hatten sie nebeneinandergesessen.

Der meist schweigsame Conny hatte aus dem Fenster gesehen, als aus dem Nebel

die Sonne hervorgebrochen war und den Gipfel des Walberla beleuchtet hatte. »Schön, nicht?«, hatte Conny gesagt, und Dirk hatte genickt, überrascht davon, dass der sonst so wortkarge Kamerad zu so einer Bemerkung fähig war.

Dirk Zimmermann stopfte den Laptop in seine Tasche und trat hinaus auf die Straße. Die Redaktion befand sich nicht weit vom Zentrum entfernt. Als er nach einem

quälend langen Jahr aus der Reha-Klinik entlassen worden war, hatte er sich eine

Wohnung in Nürnberg gesucht, mitten in der lärmigen Südstadt. Bevor er in den Krieg nach Afghanistan gezogen war, hatte er in einem

Studentenwohnheim im beschaulichen Erlangen gewohnt. Danach zog es ihn in die

Großstadt. So seltsam es klang, nur in der Anonymität der Masse erschien ihm das Leben erträglich. Gewiss, auch in Nürnberg kam es vor, dass man auf seinen leeren Ärmel starrte, aber man sprach ihn kaum je darauf an. Wenn, dann waren es meist

kleine Kinder, die dann schnell von ihren Müttern mit tadelnden Worten weitergezogen wurden. Alle, er selbst am meisten,

doch auch die anderen schienen sich des fehlenden Armes zu schämen. Er störte die Ordnung in den Köpfen. Bei einem betagten Rentner hätte man es eher hingenommen, aber ein einarmiger junger Mann irritierte

gewaltig. Ironie des Schicksals: Dem fehlenden Arm hatte er seinen Job zu

verdanken. Das jedoch nagte zusätzlich an seinem Selbstbewusstsein. Nicht seine Qualitäten als Reporter hatten den Ausschlag gegeben, nicht die Texte, die er als

Student verfasst hatte, nicht die Serie über den Erhalt des Reichsparteitagsgeländes, nicht die kritischen, gut recherchierten Berichte zu den Pannen bei der

Planung zum Ausbau des Frankenschnellwegs, nicht die gern gelesene

Wochenendrubrik über die Bierkeller der Fränkischen Schweiz. Nur seinem Arm, also dem fehlenden, hatte er die

Festanstellung zu verdanken. Und seinem Vater natürlich, dem schon lange Verstorbenen.

Adolf Zimmermann hatte als junger Mann von den Nürnberger Prozessen berichtet, mit starkem Engagement und klarer Kante, was in

den Nachkriegsjahren von vielen Lesern als Nestbeschmutzung empfunden worden

war. Der junge Verleger der Nürnberger Nachrichten hatte ihn jedoch stets gedeckt und zu ihm gehalten.

Mittlerweile war er ein uralter, aber immer noch geistig reger Mann, dem Dirk

Zimmermann seinen Job zu verdanken hatte. Sei es aus alter Verbundenheit mit

der Familie, sei es aus Mitleid. Natürlich wagte das keiner auszusprechen, die wenigen Freunde nicht, die ihm

geblieben waren, und erst recht nicht die Kollegen. Dennoch war es überall spürbar. Wer bekam heute schon eine Festanstellung zu anständigen Konditionen? Tageszeitungen mussten um ihre Existenz kämpfen, die Anzeigenkunden wanderten zu den sozialen Medien ab, neue Abonnenten

waren rar und die treuen alten wurden stetig weniger. Die Medienlandschaft änderte sich rasant und die gute alte Tageszeitung spielte darin eine immer

kleinere Rolle.

Zu Zeiten seines Vaters waren Lokalzeitungen noch eine echte Macht gewesen. Oft

war er als Kind dabei, wenn der Vater seine Berichte in die Schreibmaschine hämmerte. Ja, es hörte sich tatsächlich an wie ein Maschinengewehr. Mit ungeheurer Energie und Leidenschaft

schrieb sein Vater, davon waren seine Texte durchglüht. Man hatte damals, bei aller Liebe zu der Wahrheit und den Fakten, keine

Schwierigkeit damit, subjektiv zu schreiben. Und Adolf Zimmermann wäre der Letzte gewesen, der mit seiner Meinung hinterm Berg hielt, wodurch nicht

nur seine Kommentare, sondern auch seine Berichte äußerst lebendig ausfielen.

Am leidenschaftlichsten setzte sich »Adi« mit Themen auseinander, die Alt-Nazis betrafen, mit Menschen, die plötzlich wieder in führenden Positionen auftauchten, die weitermachten, als sei nichts gewesen. Dabei

war sein eigener Vater Heinrich, Dirks Großvater, einer der überzeugtesten Nürnberger Nazis gewesen. Er hatte kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner vierzehnjährige Schüler für den Volkssturm aktiviert, viele von ihnen hatten so den Tod gefunden, auch

Heinrich Zimmermann selbst. Die Kugeln der Amerikaner hatten ihn vor dem Neutor

zersiebt, sterbend noch hatte er seinem Führer die Treue geschworen.

Dirk Zimmermann hatte lange darüber nachgedacht. Vielleicht hatte ja darin die Motivation seines Vaters gelegen.

Die furchtbaren Verbrechen seines eigenen Vaters und die seiner Kumpane zu sühnen. Vielleicht war es aber auch der Hass auf all jene Nationalsozialisten

gewesen, die im Gegensatz zu seinem Vater den Krieg überlebt und sich mit billigen Mitteln wieder saubergewaschen hatten, um erneut

oben zu schwimmen. Heinrich Zimmermann war ein übler Nazi gewesen, gewiss, doch er hatte zumindest den Mut gehabt, für seine Überzeugung zu sterben, während sich die anderen feige versteckt hatten, als es drauf ankam, und in

erstaunlicher Schnelle aus ihrer braunen Haut herausgeschlüpft waren.

Dirk Zimmermann hatte nie erfahren, was genau seinen Vater angetrieben hatte. Über den Großvater und sein Verhältnis zu ihm hatte er nichts erzählt. Sein Vater Adolf war gestorben, als Dirk vierzehn Jahre alt war. Der Tod

des Vaters war für ihn ein einschneidendes Erlebnis, auch wenn er nicht überraschend gekommen war. Adolf Zimmermann, zeitlebens ein starker Raucher, war

1999 an Lungenkrebs gestorben. Dirks Mutter verkaufte das Häuschen in Weißenohe und zog zurück in ihre Heimatstadt Gößweinstein, ein Städtchen in der Fränkischen Schweiz, das vom Wallfahrtstourismus lebte. Dirk gab sie in ein

Internat nach Bamberg, eine furchtbare Zeit für den jungen Halbwaisen. Nie hatte Dirk seiner Mutter diese Entscheidung

verziehen. Gelegentlich besuchte er sie noch, aber das, was sie sagte,

verstimmte ihn stets so sehr, dass er jedes Mal beschloss, nicht mehr

hinauszufahren. Sie sagte zum Abschied immer, ihr Mann sei ein schrecklicher

Eigenbrötler gewesen und er solle aufpassen, dass er nicht so werde wie sein Vater. Und

dann strich sie ihm den leeren Ärmel glatt, eine Geste, die er hasste wie die Pest.

5

Als die Pause zu Ende war und alle wieder im Gerichtssaal Platz genommen hatten,

wurde Professor Walter Sparn als Zeuge aufgerufen. Der Rechtsmediziner war ein

betagter Grandseigneur, der zu seinem Anzug aus feinem Zwirn stets eine

dunkelrote Fliege trug, sein Markenzeichen. Körper und Gesicht waren hager, die Stirn tief von Falten zerfurcht. Sein

Auftreten war von großer Lebendigkeit und seine Sprache fest und gut verständlich. Der Professor befand sich seit mehreren Jahren offiziell im Ruhestand,

wurde aber bei knapper Personallage, etwa wenn sein Nachfolger auf

Kongressreise war, gerne aktiviert, wozu es nicht viel Überredungskunst erforderte. Sparn liebte seine Arbeit. Doch das war es nicht

allein, was ihn antrieb. Er war im Laufe seines langen Berufslebens zu der Überzeugung gelangt, dass der Tod einen guten Teil seines Schreckens verlor, wenn

es gelang, seine Ursache zu ergründen. Und nahm man dem Tod seinen Schrecken, so nahm man ihm zugleich seine

Macht. Denn durch nichts Anderes hatte der Tod Macht über die Menschen, als durch die Angst, die er ihnen einjagte.

In der Nacht vom dritten auf den vierten September hatte der Professor an einem

Kaminabend seines rotarischen Clubs teilgenommen. Man hatte bis spät in die Nacht die Aktivitäten für den diesjährigen Stand auf dem Erlanger Weihnachtsmarkt durchgesprochen, mit dessen Gewinn

man sozial schwache Familien unterstützen wollte. Zwar war Erlangen eine wohlhabende Stadt mit einer hohen

Akademikerquote und niedriger Arbeitslosigkeit, dennoch gab es auch hier

Familien, die ins soziale Abseits abzugleiten drohten und deshalb auf Unterstützung angewiesen waren.

Per Handy informiert machte sich Professor Sparn sofort auf den Weg und traf

zeitgleich mit dem Leichenwagen in der Erlanger Rechtsmedizin ein. Die

Rechtsmedizin war trotz aller technischen Neuerungen in ihrem Kern ein

traditionelles Handwerk geblieben, bei dem es auf den Einsatz der fünf Sinne ankam und auf viel Erfahrung, und wer verfügte über mehr Erfahrung als Professor Sparn?

Schon vor fünfzig Jahren, noch als junger Assistenzarzt, hatte er seinen spektakulären Spürsinn bewiesen. Aufgrund seiner Analysen war es gelungen, den sogenannten Zinnmörder zu überführen, jenen Mann, der seine Opfer zerteilt und die Leichenteile in flüssiges Zinn eingegossen hatte. Sparns Stärke war es, jeden Fall völlig ergebnisoffen anzugehen und sich nicht zu früh in Theoriebildungen zu verlieren, die den Blick leicht trübten. Immer stand für ihn am Anfang eine saubere Bestandsaufnahme ohne irgendwelche Spekulationen.

Erst wenn die Leiche bis zur letzten Faser untersucht worden war, wenn sämtliche Laboruntersuchungen ausgewertet waren, war aus ihm etwas

herauszukriegen. Da konnten ungeduldige Ermittler noch so oft nachfragen.

Auf Aufforderung von Richter Brüggemann begann der Professor damit, seine Untersuchungsergebnisse vorzutragen,

obwohl diese in einem ausführlichen Bericht dem Gericht und der Anwaltschaft bereits vorlagen.

»Der Korpus des Toten wies schon prima vista zahlreiche Wunden auf. Arme und

Beine waren übersät mit Prellungen, Rücken und Bauch des Toten weitflächig aufgeschürft, ebenso wie das völlig entstellte Gesicht des Toten. Insbesondere die Weichteile der Nase und der

Mundpartie waren betroffen, die Unterlippe hatte es beinahe vollständig abgetrennt und den Unterkiefer aus dem rechten Gelenk gerissen. Im

traumatisierten Gebiss waren fast alle unteren Schneidezähne herausgebrochen. In den Mundraum hatte es stark eingeblutet, die weiteren

Untersuchungen ergaben jedoch, dass der Tote nicht am Blut erstickt, sondern am

Bruch der Kalotte verstorben ist.«

An dieser Stelle unterbrach der Richter den Professor und bat darum, wenn irgend

möglich auf medizinische Fachbegriffe zu verzichten, worauf der Professor leicht

die Brauen hob und seinen Vortrag fortsetzte: »Unter Kalotte versteht man den menschlichen Schädel. Inspektion und Röntgenuntersuchungen zeigten einen Trümmerbruch auf Höhe der rechten Schläfe. Hierdurch ist es zu einer massiven Hirnquetschung gekommen, die zur Lähmung des Hirnstamms und des Atemzentrums geführt hat. Der Tod muss unmittelbar eingetreten sein. Zwar haben wir in der Lunge

des Toten Blut gefunden, die Menge hätte aber nicht ausgereicht, den Erstickungstod herbeizuführen.«

»Also müssen wir davon ausgehen, dass Cornelius Fischer an der Kopfverletzung gestorben

ist.«

»Exakt. Die Zertrümmerung des Schädelknochens ist so gewaltig gewesen, dass das Gehirn ausgesetzt hat.«

»Von welchem Zeitraum sprechen wir?«

»Von wenigen Sekunden, die der Sterbende allerdings nicht mehr bewusst erlebt

haben wird, weil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unmittelbare

Bewusstlosigkeit eingetreten sein muss.«

»Wofür sprechen die übrigen Verletzungszeichen?«

»Solch massive Schürfwunden treten nur dann auf, wenn ein Mensch mit hoher Geschwindigkeit auf

einen Gegenstand auftrifft.«

»Etwa auf einen fahrenden Güterzug?«

»Etwa auf einen fahrenden Güterzug. Durch die Aufprallenergie wird der Körper in heftige Drehbewegungen versetzt, er wird also einige Male

herumgewirbelt, wodurch sich die Schürfwunden und Brüche am ganzen Körper erklären.«

»Können Sie uns etwas zu den übrigen Brüchen sagen?«

»Das linke Bein war mehrfach gebrochen, die Hüfte völlig zertrümmert. Beim rechten Bein lag ein offener Bruch des Unterschenkels vor, das heißt, der zersplitterte Knochen hatte die Haut durchtrennt und ist offen zu sehen

gewesen. Der linke Arm und die linke Hand sind ebenfalls multipel frakturiert

gewesen, einzig der rechte Arm war nahezu unversehrt. Hinzu kommt eine

Rippenserienfraktur.«

»Spricht das alles ebenfalls für einen Sturz als Unfallursache?«

»Ganz genau. Wie die massiven Schürfwunden ist auch das Muster der Bruchstellen typisch für einen Aufprall mit erheblicher Energieeinwirkung.«

»Was hat die Untersuchung sonst noch ergeben?«

»Die inneren Organe waren gleichfalls beteiligt. Risse in Leber und Milz, der

aufgeplatzte Herzbeutel, der Pneumothorax …«

»Pneumothorax?«

»Durch die gebrochenen Rippen wurde das Lungenfell verletzt, worauf Luft in den

sonst luftlosen Spalt eindrang, der es der Lunge ermöglicht, sich beim Einatmen auszudehnen und beim Ausatmen zusammenzuziehen.«

»Wäre auch diese Verletzung tödlich gewesen?«

»Mit hoher Wahrscheinlichkeit ja, ebenso wie der aufgeplatzte Herzbeutel.«

»Das Ereignis hätte also auf jeden Fall den Tod bedeutet, selbst, wenn der Schädel nicht verletzt worden wäre?«

»Davon ist auszugehen.«

»Weiter. Was haben Sie noch festgestellt?«

»Der Tote hat kurz vor seinem Tod Bier getrunken und Würstchen mit Kraut verzehrt, auch dunkles Brot haben wir gefunden.«

»Kurz vor seinem Tod heißt?«

»Etwa ein bis zwei Stunden zuvor. Wie viel Bier er getrunken hat, lässt sich aus dem Blutalkohol grob abschätzen. Wir haben 0,5 Promille gemessen. Bei einem 90 Kilo schweren Mann dürften das zwei Halbe gewesen sein.«

»Also ist ein Zustand von starker Trunkenheit auszuschließen?«

»Absolut. Zumal außer dem Alkohol keine weiteren Drogen festzustellen waren.«

»Professor Sparn, ich danke Ihnen!«

Nun erhob sich der Staatsanwalt Bernd Winterfeld, schloss zunächst die Augen und drehte seine teure Armbanduhr zurecht, bevor er mit bedächtiger Stimme zu sprechen begann. »Herr Professor, wenn ich Sie recht verstanden habe, hat der Bruch des Schädelknochens den Tod des Opfers herbeigeführt.«

»So ist es.«

»Durch den Bruch des Schädels ist das Gehirn so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass das

Atemzentrum gelähmt worden ist?«

»Das haben die Untersuchungen ergeben.«

Der Staatsanwalt machte eine Kunstpause, schloss erneut die Augen und begann auf

den Zehenspitzen zu wippen. »Und Sie sagen, verehrter Herr Professor, dass der Bruch des Schädels durch den Aufprall auf den Eisenbahnwaggon hervorgerufen wurde?«

»Wie die anderen Verletzungen auch, Herr Staatsanwalt.«

»Herr Professor Sparn«, sagte der Staatsanwalt und verstärkte dabei sein Wippen, »angenommen, die übrigen Verletzungen hätte es nicht gegeben und der Tote wäre nicht auf dem Eisenbahnwaggon gefunden worden, könnte es dann nicht sein, dass der Schädelbruch eine andere Ursache gehabt hat?«

»Ich weiß nicht, worauf Sie hinauswollen.«

»Könnte es sein, dass eine solche Schädelverletzung nicht durch einen Sturz, sondern durch einen Schlag erfolgt ist?«