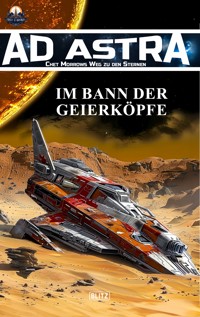

Ad Astra – Chet Morrows Weg zu den Sternen, Neue Abenteuer 10: Im Bann der Geierköpfe E-Book

Melanie Brosowski

4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Ad Astra – Chet Morrows Weg zu den Sternen, Neue Abenteuer

- Sprache: Deutsch

Die Nachricht schockierte: Ein Maki-Schiff ist im Heimatsystem der Geierköpfe gestrandet, es sind die Aliens, die bereits viel Leid verursacht haben, auch auf Terra. Das Schiff Aurora, zweiter Dyna-Carrier der Erde, ist mit Kapitän Phil Dickens und mit Chet Morrow als Commodore vor Ort, um die Makis zu retten, denn diese können nicht mehr lange durchhalten. Zugleich zeigt sich bei den Wesen, die von den Makis Todesrachen genannt werden, dass es Risse gibt zwischen den Kriegern und der normalen Bevölkerung, immer mehr Geierköpfe, vor allem Weibliche, wollen die endlosen Kriege beenden, die dazu geführt haben, dass ihre Nester immer leerer werden. Trotz aller Vorsicht der Makis wird ihr auf einem Mond verstecktes Schiff geortet. Kurz bevor die Menschen eintreffen, entert ein Trupp Krieger das Schiff. Zugleich finden die Patrouillenschiffe der Geierköpfe auch die Aurora, damit werden die Retter selbst zu Gejagten …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

In dieser Reihe bisher erschienen

e601 Thomas T. C. Franke Ad Astra 01: Franke Schatten über dem Mars

e602 Thomas T. C. Franke Ad Astra 02: Die Kometenfalle

e603 A.N. O’Murtagh Ad Astra 03: Söldner der Galaxis

e604 Melanie Brosowski Ad Astra 04: Gestrandet in der weissen Hölle

e605 Thomas T. C. Franke Ad Astra 05: Jagt den Milan!

e606 Melanie Brosowski Ad Astra 06: Das Maki-Komplott

e607 Melanie Brosowski & Margret Schwekendiek Ad Astra 07: Hölle auf Eden

e608 Thomas T. C. Franke Ad Astra 08: Entscheidung auf Ceres

e609 Melanie Brosowski & Udo Mörsch Ad Astra 09: Die Aurora-Mission

e610 Melanie Brosowski & Udo Mörsch Ad Astra 10: Im Bann der Geierköpfe

e611 Thomas T. C. Franke Ad Astra 11: Geheimwaffe Dakota

e612 Thomas T. C. Franke Ad Astra 12: Der Malivia-Effekt

IM BANN DER GEIERKÖPFE

AD ASTRA – CHET MORROWS WEG ZU DEN STERNEN, NEUE ABENTEUER

BUCH 10

MELANIE BROSOWSKI

OLIVER MÜLLER

Copyright © 2024 Blitz Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier

In Zusammenarbeit mit

Heinz Mohlberg Verlag GmbH, Pfarrer-Evers-Ring 13, 50126 Bergheim

Redaktion: Danny Winter

Titelbild: Mario Heyer unter Verwendung der KI Software Midjourney

Umschlaggestaltung: Mario Heyer

Logo: Mario Heyer

Satz: Gero Reimer

Alle Rechte vorbehalten

Die Printausgabe des Buches ist 2015 im Mohlberg-Verlag erschienen.

ISBN: 978-3-945416-43-3

www.Blitz-Verlag.de

ISBN: 978-3-68984-142-3

e610 vom 20.09.2024

INHALT

Verfolgungsjagd

Verborgen auf dem Mond

Aus den Aufzeichnungen des Bord-Chronisten

Aus den Aufzeichnungen des Bord-Chronisten

Planet Aarknar

Wochen zuvor, an Bord der Horizont

Irgendwo auf Aarknar, an einem geheimen Ort

Zeitlosigkeit

An Bord der Aurora

Verschwörungen und Pläne

Schmerzhafte Erinnerungen

Rranriiks Erinnerungen

Einen Tag später

Vor dem Einsatz

Wachsende Zweifel

Die Aufgabe des Commodore

Beobachtungen

Reparaturen und neue Aufgaben

Die Angst grassiert

Auf der Oberfläche des Mondes

Vor der Kaserne von Rran

Entscheidungen

Epilog 1

Epilog 2

Melanie Brosowski

Oliver Müller

VERFOLGUNGSJAGD

„Chet!“ Phil Dickens Stimme klang drängend. Dickens, der Captain der Aurora, saß ganz in Chets Nähe. Dennoch hatte Chet Morrow das Gefühl, dass sich Dickens flehende Bitte, die sich hinter dem gepressten Ausstoßen seines Namens verbarg, nur langsam einen Weg in sein Gehirn suchte. Doch das lag wohl eher daran, dass er den Befehl einfach nicht geben wollte. Nicht geben konnte! Verdammt! Würde er es tun, käme das einem Todesurteil gleich.

„Zeit wird knapp“, stöhnte Dickens.

Das wusste Chet selber. Seine Augen flogen über die Anzeigen, wechselten von der Ortung, die die schnell näherkommenden Schiffe der Geierköpfe auf dem Schirm hatte, zu den Anzeigen, die die eigenen Daten aus der Triebwerkssektion lieferte. Er starrte sie zum wiederholten Male an. Suchte nach einer Lösung, fand aber keine. Weil da keine ist! Er hörte die böse Stimme in seinem Hinterkopf, versuchte sie zu ignorieren, was ihm aber nicht gelang. Weil es die Wahrheit war. Die reine und tödliche Wahrheit. Tödlich zumal für die Besatzungen der beiden Dynas, die sich zwischen ihnen und den heranjagenden Angreifern befanden. Und tödlich auch für sie, wenn er nicht bald handelte. Warum ich?

Sicher, er war bei dieser Mission als Commodore dabei, aber Captain der Aurora war Phil Dickens. Er selbst wäre am liebsten bei dieser Rettungsmission gar nicht dabei gewesen. Schon als Gouverneur Halvorsson bei der Besprechung darauf bestanden hatte, dass er mitflog, hatte er befürchtet, in so eine Situation zu geraten. Kaum merklich schüttelte er den Kopf. Für solche Gedanken war jetzt keine Zeit.

Weiß Gott nicht!

„Chet“, sagte Tom Atkins leise, seine Stimme klang anders als die von Dickens. Sanfter, aber nicht weniger angespannt. Sicher wusste sein bester Freund, was in seinem Kopf vorging. Er musste eine Entscheidung treffen. Jetzt! „Wir warten“, presste Chet zwischen den Zähnen hervor.

„Was?“, stieß Dickens aus. Unglaube schwang in dem Wort mit.

„Wir warten“, wiederholte Chet. „Alles andere wäre ein Todesurteil für den Dyna.“

Dickens schüttelte den Kopf. „Die Entscheidung ist dann unsere, Chet.“

Morrow hielt dem Blick des Afroamerikaners statt. Der Mann, sonst so ruhig und beherrscht, rang hörbar um Fassung. „Der Dyna ist kaum dreißig Sekunden vor den Geierköpfen“, versuchte er dem Commodore noch einmal den Ernst der Lage klarzumachen. Unnötigerweise, denn Chet kannte die Daten natürlich. Sein Blick wandte sich den aktuellen Werten zu. Achtundzwanzig Sekunden sogar nur noch. Die Geierköpfe holten auf.

„Selbst wenn sie es bei diesem Tempo irgendwie schaffen sollten, anzudocken. Für uns wird es zu spät sein, zu entkommen.“

Chet dachte an die Besatzungen. Auf dem vorderen, näher zu ihnen fliegenden Dyna befanden sich neben Pekka Pavonen, dem Piloten und amtierenden Chef der Dyna-Abteilung auf der Aurora, noch dessen Co, Lester Vernetti und Wang Tsi, der Bordingenieur. Der zweite Dyna war die Aella. An Bord waren die Amazonen Anna-Maria Cruz und Aki Kawabata. Fünf Menschenleben, deren Fortsetzung von seiner Entscheidung abhing. Nein, noch mehr, denn Rauminfanteristen waren auch noch an Bord. Chet blickte wieder auf den Vid-Schirm. „Alles richtig, Phil. Willst du sie opfern?“, fragte er, seine Stimme klang angespannt.

Dickens zuckte mit den Schultern, verneinte. „Aber …“, setzte er an, brachte den Satz nicht zu Ende. „Die verdammten Geierköpfe aktivieren ihre Waffensysteme“, stieß Tom Atkins hervor, der während Chets und Phils Debatte weiter auf die Anzeigen geachtet hatte.

„Verdammt“, fluchte Phil. „Chet, wenn du jetzt nicht handelst ...“ Wieder sprach er den Satz nicht zu Ende. Chet fühlte sich wie gelähmt. Unwillkürlich hatte er die Hände zu Fäusten geballt.

„Barny, gib vollen Schub, verdammt noch mal!“, schrie Phil nun. Trotz der Verärgerung über den Befehl an sich, meinte Chet, Angst in der Stimme zu hören. Und Angst war nie ein guter Ratgeber. Chet glaubte, einen Ruck zu spüren, der durch das ganze Schiff ging. Die Beschleunigungswerte stiegen an. Aber … Chet stutzte.

Barny, du alter Schwindler! Ein grimmiges Lächeln legte sich auf sein Gesicht. Zwar folgte Barny Owl, Herr und Meister der Triebwerkssektion, Phils Befehl, über den Chet mit Phil noch dringend sprechen musste. Doch beschleunigte er die Aurora bei weitem nicht so stark, wie es möglich gewesen wäre. Das hatte Chet sofort erkannt. Ergo würde es Phil Dickens auch nicht verborgen bleiben.

Bingo!

„Voller Schub, habe ich gesagt!“ Phils Stimme überschlug sich, nur Sekundenbruchteile später erschien Owls Gesicht auf dem Vid-Schirm. Chet konnte das Funkeln in den Augen des Mannes sehen, der mittlerweile völlig kahlköpfig war. Einzig der feuerrote Vollbart leuchtete wie früher. Wie vor sieben Jahren, als sie nach ihrer Rückkehr aus Alpha Centauri die zerstörte Erde vorgefunden hatten. „Mensch, die haben eine Chance verdient“, presste Owl zwischen den Zähnen hervor.

„Chance? Sie haben keine Chance“, rief Phil aus und schlug mit der flachen Hand auf die Lehne seines Sitzes.

„Habt ihr denn keine Ideen mehr? Irgendeine, verdammt noch mal! Wir können sie nicht verrecken lassen.“ fragte Barny, dem die Gründe ausgingen, den Befehl seines Captains nicht auszuführen, war nun wütend.

„Nein“, sagte Phil. „Schau der Wahrheit ins Auge, Barny. Das kann nicht funktionieren, sonst erwischt es auch uns.“

„Doch!“ Es war Tom, der sich zum ersten Mal nach längerer Zeit meldete. Er hatte neue Berechnungen anstellen lassen, schickte die Daten jetzt auf den Schirm. „Seht ihr? Es kann funktionieren.“ Tom Atkins klang aufgeregt.

„Stimmen die denn …?“

„Menschenskind, ich hab es zweimal gegengerechnet, “, beantwortete Tom Chets unvollendete Frage und nickte dem Freund zu. Dann mussten sie es wagen!

„Barny, bereithalten“, gab Chet seine Befehle, Owl nickte, ehe er abschaltete. Im letzten Moment sah Chet, wie ein leichtes Lächeln um den Mund spielte, dann verschwand das Gesicht des alten Haudegens vom Vid-Schirm.

Chet beobachtete, wie der erste Dyna rasend schnell näherkam. Seine Fingernägel bohrten sich schmerzhaft in seine Handballen. Als ob er so noch ein paar Zehntelsekunden Vorsprung mehr herausholen könnte. Beeilt euch, Leute. Bitte …

Wieder und wieder verglich er die Daten, angespannte Stille herrschte auf der Brücke. Nur die hektischen Atemzüge der Männer waren zu hören. Ansonsten verfolgte jeder stumm die Jagd, die sich in den Tiefen des Alls in gespenstischer Lautlosigkeit abspielte. Und die Crew an Bord war zum Nichtstun verdammt.

„Himmel noch mal, was machen die da?“ Wieder war es Tom Atkins, der die Veränderung als erster bemerkte. Chet sah hinüber zu seinem Freund, dann zurück auf die Anzeige. Und begriff, was geschehen war. „Sie haben den Antrieb überladen“, flüsterte er. „Anna, was machst du?“

Plötzlich zerriss eine Explosion die erhabene Dunkelheit des Sternenmeeres.

„Dyna II hat angedockt“, meldete Phil Dickens, im gleichen Augenblick beschleunigte die Aurora mit voller Geschwindigkeit. Die Werte steigerten sich rasend schnell und tatsächlich gelang es ihnen, Abstand zwischen sich und die Verfolger zu bringen. Niemand wagte es ein Wort zu sagen, doch alle wussten, was gerade geschehen war. Es war Tom, der als erster die Sprache wiederfand. „Sie haben sich für uns geopfert“, sagte er leise.

VERBORGEN AUF DEM MOND

Zwei Monate zuvor, Generationenschiff S’ier’ad, aus den Aufzeichnungen des Bord-Chronisten: Wenn ich aus dem Fenster sehe, sehe ich nur grauen Staub. Wir wissen nicht viel über diesen Mond, da wir vor unserer Landung hier, vor diesem Versteckspiel, nur eine kleine Sonde senden konnten, um zu erkunden, ob eine Landung überhaupt möglich ist. Dieser Mond umkreist den Planeten, auf dem die Todesrachen leben, im Verlauf von etwa elf unserer Tage. Es ist ein kleiner Mond. Unsere Wissenschaftler schätzen den mittleren Äquatordurchmesser auf etwa 2700 Karn und den Pol-Durchmesser auf circa 2500 Karn. Er besitzt keine Atmosphäre, sondern nur eine Exosphäre, deren Hauptbestandteile Helium, Neon, Wasserstoff und Argon sind und zudem Spuren einiger anderer Elemente aufweist. Wir können auf der Oberfläche nicht atmen. Ohnehin gibt es dort nicht viel, was zu einem Spaziergang reizen würde. Tagsüber herrschen dort Temperaturen von über 150 Grads, ohne die Sonnenstrahlung ist die Kälte so grausam wie im leeren All.

Die Oberfläche ist von einer dicken, grauen Staubschicht bedeckt. Woraus dieser Staub besteht, entzieht sich meiner Kenntnis. Es gibt einige Bergketten, die ich von hier aus erkennen kann. Und drei Krater. Ich vermute, dass sie von Meteoriteneinschlägen stammen. Ich kann nur hoffen, dass uns keiner dieser Himmelskörper trifft. Das wäre vermutlich unser Ende. Ein Hüllenbruch … Eine schreckliche Vorstellung ins All hinaus gezogen zu werden und dort zu sterben. Oder Aufgrund von Sauerstoffmangel zu ersticken. Andererseits – die Alternative, zu verdursten, ist auch nicht viel besser. Aber noch gebe ich die Hoffnung auf Rettung nicht auf, stehen die Chancen dafür auch noch so schlecht. Von meinem Quartier aus kann ich auch einige Rillen draußen erkennen. Einige sind gerade, andere bogenförmig. Unsere Wissenschaftler meinen, dass sie von flüssiger Lava stammen, die hier einmal geflossen ist. Falls sie Recht haben, ist es allerdings sehr lange her … Heute ist der Mond kalt und tot. Heute bewegt sich hier nichts. Es gibt keine Lebewesen, von uns abgesehen. Wahrscheinlich hat es hier auch nie welche gegeben. Die Bedingungen sind einfach zu lebensfeindlich. Und wenn wir nicht in nächster Zeit Hilfe erhalten, wird auf diesem Schiff auch bald niemand mehr am Leben sein. Es wird von Tag zu Tag schwieriger, die Moral aufrecht zu erhalten und unsere knappen Ressourcen gerecht zu verteilen. Aber was ist schon gerecht? Wer bestimmt es? Die letzten Zyklen und Zehnttage waren hart. Sie haben unsere Gemeinschaft auf eine harte Belastungsprobe gestellt. Wir haben Tote zu beklagen, viele Tote. Freunde, Familien- und Clanmitglieder, die nicht hätten sterben müssen, deren Tod so sinnlos war.

* * *

Zuerst fielen Nana’ya‘maka die Diebstähle kaum auf. Eine Unregelmäßigkeit in den Aufzeichnungen vielleicht … Nahrungsmittel, die verdorben gewesen und entsorgt worden waren, zu viele Ausgaben, eine genehmigte Mehrzuteilung wegen außergewöhnlicher Umstände … Nana’ya‘maka überlegte, ob er den Rat darüber informieren sollte. Er zögerte. Was, wenn eines der Ratsmitglieder dahintersteckte? Sein Fell sträubte sich bei dem Gedanken daran. Wäre das sein Todesurteil? Er konnte niemandem direkt etwas beweisen. Er ließ sich auf sein Nest nieder. Vielleicht … vielleicht konnte er das Ganze sogar ausnutzen. Er konnte sich vorstellen, welches Ratsmitglied da seine Krallen im Spiel hatte. Wenn er sein Wissen richtig einsetzte, konnte er sogar als Gewinner aus dieser Sache rausgehen. Er verzog die dürren Lippen.

* * *

Jemanden auf einem Schiff verschwinden zu lassen war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Als No’awe‘ethu das bewusst wurde, war es allerdings bereits zu spät. Er wusste, dass er einen Fehler gemacht hatte, einen großen. Vermutlich den größten seines Lebens. Er hätte es einfach wie Selbstmord aussehen lassen sollen – oder wie einen Unfall. Aber jetzt lag die Leiche in seinem Quartier und er wusste nicht wohin damit. Verbrennen konnte er sie nicht. Zum einen würde sofort der schiffsinterne Feueralarm losgehen, zum anderen würde es den kostbaren Sauerstoff verbrauchen. Er konnte den Körper vielleicht in einem Fass voll Säure auflösen. Allerdings hatte er keine Ahnung, welche Säure das tat und ob sie so etwas überhaupt an Bord hatten. Wimmernd ließ er sich auf sein Nest fallen und riss sich einen Büschel Haare aus. Vielleicht könnte er den Körper einfach aus dem Schiff werfen …

Nein, das kam auch nicht infrage. Jegliches Öffnen eines Außenschotts war verboten und wurde protokolliert. Eventuell konnte er die Leiche in eine der derzeit unbenutzten Sektionen schaffen und die Sache einfach aussitzen. Oder er warf die Leiche in den Resterecycler, der alles organische Material wiederverwertete. No’awe‘ethu schaffte es gerade noch in die Hygienenische zu rennen, ehe er sich übergab. Als sich nichts mehr in seinem Magen befand, was er noch hätte von sich geben können, lehnte er sich mit dem Rücken gegen die Wand und ließ sich daran hinab sinken.

Was ist nur aus mir geworden? Aus uns?

Wohin hatte die Gier ihn getrieben? Er hatte getötet, jemanden umgebracht, mit seinen eigenen Händen, nur weil Nana’ya’maka ihn mit seinem Wissen hatte erpressen wollen. Plötzlich begann das Licht zu flackern. Eine Energieschwankung. Er zuckte zusammen. Hatte Nana’ya‘maka sich grade bewegt? Oder hatte er es sich nur eingebildet? Offenbar spielte sein Geist ihm gerade einen Streich. Oder sein schlechtes Gewissen. Angewidert durch den sauren Geruch, der nunmehr sein Quartier beherrschte, rümpfte er die Nase. Dann wurde die Notbeleuchtung aktiviert, warf schummerige Schatten an die grauen Wände. No’awe‘ethu rappelte sich auf. Er ging Richtung Schrank, um eine Decke zu holen, in die er Nana’ya‘maka einwickeln konnte. Dabei rutschte er in der Blutlache aus und fiel zu Boden. Für einen Moment wurde ihm schwarz vor Augen. Als er wieder zu sich kam, hatte er das Gefühl keine Luft mehr zu bekommen. War jetzt auch die Sauerstoffversorgung zusammengebrochen?

Seine Gedanken bewegten sich träge. Er öffnete den Mund, schnappte verzweifelt nach Luft. Seine Lungen schmerzten. Erst jetzt realisierte er den Schmerz, und die Hände um seinen Hals. Panisch riss er die Augen weiter auf. Fuchtelte mit seinen Händen in der Luft herum; aber viel zu unkoordiniert, als dass er Nana’ya‘maka mit seinen Krallen hätte eine ernsthafte Verletzung beibringen können. Er roch Blut, spürte, wie Tropfen davon auf sein Gesicht fielen. Wie feiner Sommerregen, er strampelte wild, landete mit den Füßen einige Treffer, aber der Griff lockerte sich nicht. Irgendwann erstarb seine Gegenwehr. Dumpf vernahm er ein Knacken. Er schmeckte Blut … sein Blut. Schaum trat vor seinen Mund. Die kleinen Blasen platzten kaum hörbar.

Seine Krallen fuhren ein letztes Mal über den Boden.

Erst eine ganze Weile später ließ Nana’ya‘maka von ihm ab. Blut verklebte sein Fell. Er rollte von No’awe‘ethu herunter, fiel zur Seite und stöhnte vor Qual. Sein ganzer Körper war eine einzige Pein. Zitternd versuchte er aufzustehen, doch er schaffte es nicht. Die Blutlache unter ihm wurde größer und fast gespenstisch spiegelte sich darin die Notbeleuchtung. Mit letzter Kraft streckte er die Hand aus und versuchte sich an der Wand hochzuziehen. Doch sie war zu glatt. Eine Blutspur hinterlassend rutschte sie wieder ab.

Nana’ya‘maka keuchte. Versuchte verzweifelt zur Tür zu robben. Millimeter für Millimeter, während Wellen von Schmerz ihn durchfuhren. Aber er kam nicht weit. Sein malträtierter Körper gab auf …

Man fand die beiden Toten, als man No’awe‘ethu beim Dienst vermisste. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, verlief aber im Sande. Dafür sorgten die übrigen Ratsmitglieder …

AUS DEN AUFZEICHNUNGEN DES BORD-CHRONISTEN

Ich habe das Gefühl, dass unsere Gemeinschaft zerbricht. Trotz unseres gemeinsamen Ziels – überleben. Ich habe immer gedacht, dass wir stark sind, dass nichts uns auseinandertreiben könne. Doch ich scheine mich geirrt zu haben. Vielleicht sind wir doch mehr Tiere. Unsere Instinkte werden wohl immer die Oberhand gewinnen – egal wie weit fortgeschritten wir sind, wie weit entwickelt, ob wir Tausende oder Millionen Lichtjahre von der Heimat entfernt sind.

Wir können unsere Instinkte verleugnen, aber sie beherrschen uns trotzdem.

Unser Selbsterhaltungstrieb ist der stärkste von allen. Um zu überleben, sind wir – auch wenn ich jetzt pauschalisiere – zu allem bereit. Selbst töten würden wir für unser Überleben. Würden … Ich wünschte, ich könnte bei diesem Wort bleiben.

Einige von uns haben getötet. Es schmerzt mich, darüber zu schreiben. Warum? Weil ich mich schäme. Ja, ich schäme mich für meinesgleichen. Wir nennen uns zivilisiert – gesittet, kultiviert. Und dennoch haben wir den Tod auf unser Schiff geholt. Falls wir gerettet werden – wie sollen wir damit leben?

Wie damit umgehen? Wie die Täter bestrafen? Sie ebenfalls töten? Dann wären wir nicht besser als sie. Sie einsperren, für den Rest ihres Lebens? An Bord wird jede Hand gebraucht. Es ignorieren? Würde das nicht Nachahmer hervorbringen? Weitere, die ungestraft jemanden töten? Gibt es hierfür eine Lösung? Ich weiß es nicht. Nichts, was wir tun bringt die Toten zurück, macht es ungeschehen, die Trauer weniger, den Schmerz leichter.

Agu’qu‘aga war ein noch junger Arzt an Bord der S‘ier’ad. Er folgte seinem Vater nach, wie der wiederum seinem Vater nachgefolgt war. Traditionen wurden großgeschrieben, obwohl er auch jeden anderen Beruf an Bord des Schiffes hätte ergreifen können. Sie waren frei das zu tun, was ihnen lag. Doch an jenem Tag wünschte sich Sagu’qu’aga, dass er einer anderen Beschäftigung an Bord des Schiffes nachgegangen wäre.

Warum war er nicht Ingenieur geworden? Warum war er ausgerechnet Arzt geworden? Und das zu dieser Zeit? Er wusste es nicht und ahnte, dass er darauf niemals eine zufriedenstellende Antwort erhalten würde. Aber die Frage nagte an ihm; wie er da so stand und auf den Autopsie-Tisch sah.

Er hatte keine Ahnung wie lange er schon starrte. Erstarrt in seinem Entsetzen und seiner Fassungslosigkeit und seinem Unverständnis. Wie konnte so etwas passieren?

Wie konnte jemand das tun? Und dann auch noch eine Mutter.

Sagu’qu‘aga streckte die Hand aus und strich vorsichtig über den kleinen Körper. Er war schon kalt, die Glieder waren steif. In seinem Kopf kreisten die chemischen Ursachen, die dafür verantwortlich waren. Er blinzelte.

Die Totenstarre begann bei der Standardtemperatur in den Quartieren nach etwa zwei Stunden an den Augenlidern. Je höher die Temperatur, desto schneller die Ausbreitung, je kälter die Umgebung, umso langsamer. Die einzelnen Fasern eines Muskel erstarrten nach und nach.

Er sah auf das Datenpad, rechnete kurz. Acht … das Kleine war zehn Zehnttage alt. Dann hatte sein Leben ein abruptes Ende gefunden. Stumm berechnete er den Todeszeitpunkt, trug ihn ein.

Eine stille Anklage auf dem Display und immer wieder die Frage: Warum …

Dabei kannte er die Antwort, doch begreifen konnte er sie nicht. Er hatte sie selbst gehört, mit seinen eigenen Ohren, aus dem Mund der Mutter, als sie den kleinen Körper zu ihm gebracht hatte. Zuerst hatte er nicht verstanden; das Begreifen dauerte, hielt immer noch an.

Er zog mit einer Pinzette aus dem Mund einen kleinen Stoffstreifen, der sich zwischen den spitzen Zähnen verfangen hatte und legte ihn behutsam in ein Gefäß. Beweisstück A.

Es stammte von einem Kissen. Um genau zu sein, von dem Kissen, mit dem seine Mutter ihn erstickt hatte. Qualvoll getötet – um ihm ein anderes qualvolles Ende hier an Bord zu ersparen. Um zu verhindern, dass er verdurstete, oder verhungerte. Dass er erfror oder von den Geierköpfen getötet oder versklavt wurde. Sein Todeskampf musste lange gedauert haben. Er war ein gesundes Kind gewesen. Sagu’qu‘aga schloss die Augen. Seine Hand zitterte.

Für einen Augenblick wünschte er sich, dass sie genauso leiden würde. Nach Luft ringend, kämpfend, voller Angst und Panik, nicht verstehend …

Wie konnte eine Mutter so was tun? Wie konnte sie ihr Kind töten und glauben dabei das Beste zu tun? Ja, sie war wirklich überzeugt gewesen, dass ihre Tat richtig gewesen war. Sie hatte ihr Kind vor Leid bewahrt.

Sagu’qu‘aga fuhr mit einem wütenden Aufschrei herum und fegte mit seiner Hand Petrischalen vom Labortisch, quälend langsam schwebten sie zu Boden.

Das war nicht … nicht … nicht fair! Wir konnte das Leben, das Schicksal, so ungerecht sein? Wie konnte einem so jungen Wesen das Leben genommen werden, wo es doch gerade erst begonnen hatte? Wo war da die Gerechtigkeit? Der tiefere Sinn?

Sagu’qu’aga schlug die Hand gegen die Wand und zuckte vor Schmerz zusammen. Aber dadurch wurde es nicht besser; natürlich nicht. Und er wusste, der Schmerz war nicht annähernd derselbe, den To’ko‘ela in der Stunde seines Todes erfahren haben musste.

Er brauchte eine ganze Weile, um sich zu fangen und die Autopsie zu Ende zu führen. Dann schrieb er seinen Bericht und leitete ihn weiter. Er wusste, dass er in dieser Nacht keinen Schlaf finden würde.

AUS DEN AUFZEICHNUNGEN DES BORD-CHRONISTEN

Wir haben damit eine Grenze überschritten. Und ich denke, es wird nie wieder so sein wie vorher. Vielleicht sollten wir zurückkehren, nach Hause. Auf unseren Heimatplaneten. Dahin zurück – wo wir noch nie gewesen sind.

Ich fürchte jedoch, dass das keine gute Idee ist. Niemand von uns war je dort. Wir kennen den Planeten und die Sitten und Gebräuche dort nur aus Aufzeichnungen. Wir würden uns wahrscheinlich wie Fremde vorkommen. Und wo sollten hin? Niemand von uns hat dort Verwandte, die er je gesehen hat. Und was sollen wir dort tun? Wir kennen nichts anderes als die Aufgaben, die wir hier auf unserem Schiff haben.

Ist es die Angst vor dem Unbekannten? Vielleicht. Es klingt seltsam, wo wir doch jeden Tag ins Unbekannte reisen. Dennoch …

Vielleicht ist es, weil uns der Planet so klein erscheint. So beschränkt. Kein Vergleich zu der Unendlichkeit des Alls, die wir tagtäglich durchqueren. Ich liebe den Anblick der Sterne. Wie Juwelen funkeln sie in der Dunkelheit. Diamantsplittern gleich. Sie sind immer da, wenn ich hinaussehe, egal wann. Sie begleiten uns, weisen uns den Weg. Sie sind beständig. Sie werden immer noch da sein, wenn wir längst vergangen sind. Irgendwie empfinde ich das als tröstlich.

Es ist kalt auf der S‘ier’ad. Und mir fehlt die Fröhlichkeit. Das Lachen, das Klackern, die rege Geschäftigkeit auf den Gängen, die Musik, die Lebensfreude.

Die Gespräche sind ernster geworden, kennen nur das eine Thema. Es gibt einen Schwarzmarkt für Lebensmittel. Dort wird alles gehandelt. Die Preise sind … astronomisch. Der Rat weiß davon, aber er tut nichts dagegen. Vielleicht ist es gut so. Vielleicht beschäftigt es uns genug, um keine Revolte ausbrechen zu lassen.

Ich spüre, dass etwas in der Luft liegt. Vielleicht steht unser Ende bevor. Falls ja, so hoffe ich, dass wir mit Würde untergehen. Mein Blick schweift zur Uhr. Es ist spät. Ich sollte lieber mit den Aufzeichnungen fortfahren; mit den Geschehnissen der letzten Zehnttage …

Ka’a‘ji leerte den Rest Wasser aus seinem Becher in einem Zug. Am liebsten hätte er die Flüssigkeit gleich wieder ausgespien. Sie schmeckte abgestanden, brackig. Wie aus einem toten Gewässer geschöpft. Dabei war das Wasser durch die Wiederaufbereitungsanlage der S’ier‘ad gereinigt und gefiltert worden. Er sah auf den Grund des Bechers hinab. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn er anstatt der wenigen Tropfen, die sich auf dem Boden gesammelt hatten, Staub und Dreck gesehen hätte. Trotzdem kippte er den Becher so, dass sich die wenigen Rinnsale darin vereinigten. Dann setzte er den Becher erneut an und nahm den letzten Tropfen auf. Sogar mit der Zunge fuhr er einmal über den Rand hinweg. Erst danach stellte er den Becher geräuschvoll ab. Am liebsten hätte er ihn Them’ba‘we an den Kopf geworfen. Doch das hätte die Situation auch nicht verbessert. Seine Laune allerdings vielleicht. Ein wenig zumindest. Denn was er nicht geglaubt hatte, trat tatsächlich ein. Mit jeder Minute, die sie weiter hier gefangen waren, sank seine Stimmung tiefer.

Seit Zehnttagen – wie lang eigentlich genau, die Zeit hatte an Bedeutung verloren – lag ihr Generationenschiff hier schon fest. Eingegraben. Versteckt unter der Oberfläche eines staubigen, lebensfeindlichen Mondes, der wiederum im System der Geierköpfe lag. Ausgerechnet hier! Von allen unzähligen Systemen, die es im nahezu unendlichen Weltall gab, hatten sie ausgerechnet hier stranden müssen. Abgeschnitten von jeglicher Rettung, weit weg von ihrer Heimat, Ern, die sie gewiss nie wiedersehen würde. Keines der Besatzungsmitglieder hier an Bord. Manchen war es egal. Schließlich waren genug von ihnen hier an Bord geboren, kannten ihren wahren Ursprung nur noch aus Erzählungen und Aufzeichnungen.

Und wenn Ka’a‘ji sich selbst gegenüber ehrlich war, dann war es ihm auch egal, ob er Ern noch einmal wieder sah. Nicht egal war ihm allerdings, dass er dieses ekelhafte Brackwasser trinken musste!

Natürlich konnte er Them’ba‘we nicht persönlich dafür verantwortlich machen. Leider. Aber Them’ba‘we war der amtierende Schiffsführer und trug damit die Oberverantwortung über alle Händler und deren Wohlergehen an Bord. Und in dem Punkt hatte er versagt. Eindeutig. Genauso wie die Wasseraufbereitungsanlage versagte.

Ka’a‘ji machte sich nichts vor. Das war erst der Beginn. Andere Systeme würden folgen. Reparaturen waren hier nicht möglich. Es fehlte an Material, es fehlte langsam aber auch an den Fachleuten. Und die Verzweiflung an Bord breitete sich aus, es hatte bereits mehrere Selbstmorde gegeben, Mütter hatten Kinder getötet, um ihnen etwas Leid zu ersparen. Und es hatte Morde gegeben. Ka’a’ji hatte vom Schicksal Nan’ya’makas gehört. Auch wenn er nicht alle Einzelheiten kannte.

Und es würde noch schlimmer werden. Reparaturen, für die sie das Schiff verlassen mussten, konnten sie hier erst recht nicht durchführen. Schließlich lag die S’ier‘AD metertief unter der Oberfläche. Man hatte sich dort eingegraben, um sich vor der Ortung der Geierköpfe zu verbergen. Scheinbar war es gelungen, sonst hätte man sie längst entdeckt. Und geentert. Und ...

In den ersten Tagen, in denen noch der Staub über ihrem Versteck geschwebt hatte, hatten sie alle gehofft, dass die alten Feinde sie nicht entdecken würden. Das Hoffen in der Stille, die an den Nerven aller zerrte, war schleichend in eine Gleichgültigkeit übergegangen.

Auch in Ka’a‘ji flackerte nicht mehr so häufig die Wut auf. Wozu auch? Es brachte ihn nicht weiter. Mit einer wischenden Handbewegung stieß er den Becher vom Tisch. Dieser fiel nicht, sondern sank langsam dem Boden entgegen. Das lag an der Mikroschwerkraft, die seit der Landung vorherrschte. Natürlich konnte man die künstliche erzeugte Schwerkraft nicht aufrechterhalten, schließlich hatten sie ja nur Schwerkraft gehabt dank der Rotation des Schiffes, die jetzt wegfiel.

Und so schwebten sieförmlich dem eigenen Ende entgegen. Obwohl man unter der Mondoberfläche lag. Ein Witz! Fast hätte Ka’a‘ji aufgelacht. Kurz fragte er sich, wie N’ko‘ina, der das Bordbuch führte, diese Vorkommnisse protokollieren würde. Von einer Sekunde auf die andere flackerte das Licht, verlosch dann ganz und wurde durch eine gespenstische Notbeleuchtung ersetzt. Eine Maßnahme, um Energie zu sparen.

Ka’a‘jis innere Uhr war schon lange ausgefallen. Der Tag- und Nachtwechsel galt hier nichts mehr. Die Zeiten, zu denen das Licht gelöscht wurde, stimmte auch nicht mit dem alten Rhythmus überein. Allerdings war das Verlöschen ein Zeichen für ihn gewesen. Man erwartete ihn. Mit der linken Hand fühlte er über die Narben in seinem Gesicht. Er wusste, wem er sie zu verdanken hatte. Und er würde nie vergessen. Niemals!

PLANET AARKNAR

Rranriik hörte die Schritte näherkommen. Die Ankommende machte sich nicht die Mühe, unentdeckt zu ihm gelangen. Es wäre ihr auch nicht gelungen. Da er wusste, wer da kam, wendete er seinen Kopf nicht herum. Erst als die Schritte direkt neben ihm verklangen, blickte er zur Seite. Irrkra neigte ihren Hals zur Seite. Er erwiderte die Begrüßungsgeste kurz, sah dann wieder stumm nach vorne.

Er stand auf einer kleinen Anhöhe, von der er auf eine sich weit ausdehnende Ebene blicken konnte. Soweit der Blick seiner scharfen Augen reichte, gab es nichts weiter als Wüste und Felsen. Keine einzige Pflanze wuchs hier. Das war nicht immer so gewesen. Noch als er gerade geschlüpft war, war ein Überleben an dieser Stelle des Planeten problemlos möglich gewesen. Doch bereits seine älteren Geschwister hatten ihm berichtet, dass es vor seiner Geburt noch anders ausgesehen hatte. Lebendiger, fruchtbarer. Er war in eine Phase der Veränderung geschlüpft. Dass sich die Geschwindigkeit der Veränderung allerdings so stark beschleunigen würde, damit hatte er nicht gerechnet. Irrkra wohl schon. Zumindest hatte sie das gesagt.

„Du trägst deine Uniform“, stellte sie fest.

„Ich bin Soldat“, sagte er knapp, ohne sie anzusehen. Soldaten, das waren seine Geschwister auch gewesen. Heute waren sie alle tot, bis auf eine Schwester. Alle gestorben in Kriegen, die nicht die ihren waren, dass er noch lebte, verdankte er einzig der Tatsache, dass er bei der Verteidigung eingesetzt war. Sonst würden auch seine Knochen längst auf fremden Welten vertrocknen.

Eine Windböe warf ihm Sand entgegen. Schnell ließ er seine Nickhäute zuschnellen. Erst als der Windstoß abflaute, öffnete er sie wieder. Der Anblick hatte sich nicht verändert. Das Land, auf dem sich das Gelege seiner Altvorderen befunden hatte, war eine unfruchtbare Wüste geworden. Dennoch kam er oft hierhin. Um nachzudenken, um sich seinen Geschwistern nahe zu fühlen. Einen anderen Platz dafür gab es nicht. Keine der Leichen war nach Aarknar zurückgebracht worden. Sie waren den Großen lebendig nichts wert, warum sollten ihre toten Körper eine bessere Behandlung erfahren?

„Du kommst oft hierhin“, sagte Irrkra. Wieder eine Feststellung, keine Frage. Sie wusste viel über ihn. Vielleicht mehr, als es ihm selbst recht war.

„Ich habe keinen anderen Ort“, beschied Rranriik ihr, ohne zu sagen, warum er hierherkam. Wahrscheinlich wusste sie auch das. Er nahm den Blick von der Stelle, an der er das Licht des Planeten zuerst erblickt hatte und sah ihr direkt ins Gesicht.

„Du willst eine Entscheidung von mir haben.“

Sie wiegte ihren Kopf zweimal weit zur linken Seite, das Zeichen für Ja. Ihr Blick war fest und wich ihm nicht aus. Er bewunderte Irrkra für ihre Willensstärke. Erneut kam Wind auf, ließ die Federn an ihrem Hals zittern. Das Sonnenlicht ließ sie aufglitzern. Für einen Moment genoss er das Farbenspiel.

„Es ist wieder wärmer geworden“, wich er aus.

„Ja“, sagte sie. „Und dieser Prozess wird weiter voranschreiten. Irgendwann wird ein Überleben auf Aarknar nicht mehr möglich sein.“

Tatsächlich wurden die bewohnbaren Gebiete auf ihrer Heimat immer kleiner. Grüne Inseln in einer sich ausdehnenden Wüste. Doch noch reichten die Flächen aus. Der Grund dazu war allerdings fast noch schlimmer als die Veränderung ihrer Umwelt. Ihr Volk wurde systematisch verheizt. In Schlachten in fremden Sternsystemen. Irrkra hatte ihm davon berichtet. Zuerst hatte er sie für eine Verrückte gehalten, doch ihre Worte hatten sich in seinem Kopf festgesetzt. Der Zweifel hatte an ihm genagt, ihn aber nicht mehr losgelassen. Es hatte lange gedauert, bis er sie erneut wiedersah. Wo sie lebte, verriet sie ihm nicht. Kein Wunder, bei ihren Plänen musste sie mehr als vorsichtig sein. Und für diese Pläne wollte sie ihn nun gewinnen.