8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Siedler

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

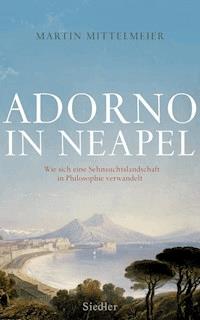

Wie Adorno auf dem Vesuv seine Philosophie fand.

In den 1920er Jahren wird der Golf von Neapel von einer Vielzahl illustrer Gäste bevölkert. Unter den Revolutionären, Künstlern und Sinnsuchern sind auch vier Geistesarbeiter, die sich allesamt an sensiblen Momenten ihrer intellektuellen Biographie befinden: Benjamin, Adorno, Kracauer und Sohn-Rethel. Der jüngste unter ihnen, Theodor W. Adorno, verwandelt Neapel auf eigenwilligste Art und Weise: er schafft eines der erfolgreichsten und folgenreichsten Werke der jüngeren Philosophiegeschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Martin Mittelmeier

ADORNO IN NEAPEL

Wie sich eine Sehnsuchtslandschaft

in Philosophie verwandelt

Siedler

Diese Arbeit wurde 2012 als Dissertation im Fach Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft am Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaft der FU Berlin eingereicht.

Erste Auflage

Copyright © 2013 by Siedler Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, HamburgLektorat: Dr. Antje Korsmeier, München Satz: Ditta Ahmadi, BerlinISBN 978-3-641-10913-4

www.siedler-verlag.de

Für Ines, die mich zum Kraterrand geführt hat

Inhalt

Prolog auf dem Vesuv

Texte anschielen – was dieses Buch vorhat

Von der Landschaft zum Text

Die glückliche Insel

Es gibt bessere Reisende

Capri-Lektüren

Poröses Lavagestein

Poröse Musik

Unvorhergesehene Konstellationen

Postkarten schreiben

Spuk in Positano

Gebeinmagazine

Selbstbegegnung

Wohnraum sprengen

Nochmal auf den Vesuv

Der Tourist

Das konventionelle Theater

Veraltete Reiseführer

Der Verlust der Konstellation

Wenn die rote Sonne versinkt

Barocke Astronomen

Das Unglücksarsenal des Funktionierenden

Pompöser technischer Aufwand

Die arme Sirene Parthenope

Das Wiederfinden der Konstellation

Überleben

Blutwunder in Little Italy

Kleine Dämonenkunde

Die Prophezeiung von Positano

Der aus dem Krater kommt

Die Essays

Negative Dialektik

Ästhetische Theorie

Tod in Neapel

Auf dem Wasser liegen

Nachleben

Dank

Bibliographie

Personenregister

Prolog auf dem Vesuv

Tourist zu sein ist ein leidiges Geschäft. Als Tourist möchte man etwas Aufregendes sehen, etwas Neues, das Besondere und Wahrhaftige der bereisten Gegend. Aber wie soll man in der Kürze der Zeit etwas vom wirklichen Leben dort erhaschen, man ist doch nur schneller Gast? Und: Es waren schon so viele vor einem da. Aber haben die nicht wenigstens das Feld bereitet? Und wenn man nun schon einmal hier ist, dann wäre es doch schade, ja ein Versäumnis, man hätte nicht gesehen, was die vielen anderen für sehenswürdig befunden haben. Was, Sie waren in Paris und nicht auf dem Eiffelturm? Aber wann war der gemeine Pariser zuletzt auf dem Eiffelturm? Was, Sie waren in Neapel und nicht auf dem Vesuv?

Als eine der reizvollsten Landschaften Europas ist der Golf von Neapel seit jeher ein überaus beliebtes Reiseziel. In der Mitte des Halbkreises, der im Westen von den Inseln Ischia und Procida, im Osten von der sorrentinischen Halbinsel begrenzt wird, thront der Vesuv – der Aura zerstörerischer Gewalt, die von ihm ausgeht, zum Trotz ist er am Reizvollen des Golfes maßgeblich beteiligt. Das lockere, mineralienhaltige Lavagestein, mit dem er sich umgibt, macht den Boden zu einem ungewöhnlich fruchtbaren,1 auch deswegen suchen die Menschen die Nähe zum Vulkan. Das weiter weg nach Westen geschleuderte Magma wird, wenn es erkaltet, durch die entweichenden Gase porös und bildet den hellen, luftigen Tuffstein, der der Gegend ihr mediterranes Aussehen verleiht; er gibt »dem sanften, heiteren, von einer beinahe ländlichen Melancholie übergossenen Ufer die Farbe des Honigs«,2 wie der neapolitanische Schriftsteller Raffaele La Capria über seine Heimat schreibt. »[W]ie vergilisch ist das alles«,3 ruft La Capria begeistert aus, und tatsächlich konnte man schon von der Spätantike an südwestlich von Neapel den Schauplätzen von Vergils Aeneis hinterherreisen, den Schritten des Titelhelden bis zu seinem Eintritt in die Unterwelt am Avernersee und an den Schwefel spuckenden Phlegräischen Feldern nachgehen und das Grab des Dichters besuchen.4

Jede Zeit erschreibt, erdichtet und erreist sich ihre eigenen Sehnsuchtsorte. Im 19. Jahrhundert ist Neapel als südlichste Station der großen europäischen Bildungsreise, der Grand Tour, fest etabliert. Doch dann entdeckt der Maler und Schriftsteller August Kopisch bei einer kleinen Insel vor der sorrentinischen Landzunge eine mystisch blau leuchtende Grotte und macht Capri zum Hauptquartier nordeuropäischer Zivilisationsmüdigkeit. Die blaue Blume der Romantiker wird zu einem beschwimmbaren Ort5 und illuminiert nicht mehr nur den vergilischen Westen Neapels, sondern verzaubert den gesamten Golf. Auch die dunklere, felsigere Amalfiküste, die den Golf von der Sorrenter Landzunge aus »von außen wie eine Festung schützt«,6 an der Orte wie beispielsweise Positano nahezu senkrecht in den Fels hineingebaut sind, wird bald von ihrem Leuchten erreicht werden.

Hans Magnus Enzensberger leitet in einem Essay über den Tourismus aus den 1950er-Jahren, der deutlich den Einfluss Adornos zeigt, das touristische Bedürfnis aus dem romantischen Freiheitstraum ab. Die unberührte Landschaft und die unberührte Geschichte »sind die Leitbilder des Tourismus bis heute geblieben. Er ist nichts anderes als der Versuch, den in die Ferne projizierten Wunschtraum der Romantik leibhaftig zu verwirklichen. Je mehr sich die bürgerliche Gesellschaft schloß, desto angestrengter versuchte der Bürger, ihr als Tourist zu entkommen.«7 Man kann sich kaum eine idealere Ausprägung dieses Freiheitsbedürfnisses vorstellen als Kopischs funkelnde Grotte. Schon Kopischs eigene Reise war eher eine Flucht vor den Zumutungen familiärer und erzieherischer Enge denn ein Bildungsvorhaben, und Dieter Richter stellt fest, dass grundsätzlich der »Aufbruch in den Süden nicht selten eine Rettung vor dem Norden«8 war. Capri wird zum Auffangbecken für Nonkonformisten und Gestrandete aller Couleurs.9 Dass die aber nicht lange unter sich bleiben, ist der verflixten Logik geschuldet, der zufolge das Versprechen eines Ortes, der für Nonkonformismus steht, zu konformistischem Handeln führt: Alle wollen hin. Im selben Moment, in dem die bürgerliche Gesellschaft den Traum der Unberührtheit erzeugt, verweigert sie ihn laut Enzensberger bereits wieder. Schon Kopisch hat die Entwicklung Capris zum touristischen Hotspot mit Energie vorangetrieben und als »multimedialer Propagator seiner Entdeckung«10 daran gedacht, den Vesuv oder die Grotte als Miniaturmodelle nachzubauen.11 Man komme »aus dem Rauschen des deutschen Dichterwaldes an dieser gesegneten Erdenstelle gar nicht«12 heraus, befand Theodor Fontane dann bereits 1874 leicht enerviert und meinte neben der Grotte das von Kopischs Freund August von Platen verfasste Gedicht von den Capri-Fischern.

Bis zu den 1920er-Jahren wird sich die Aufdringlichkeit der touristischen »Vorbilder« beständig gesteigert haben. »Wozu verreisen?«, lässt Siegfried Kracauer, Redakteur der Frankfurter Zeitung, in seinem Roman Georg den Titelhelden innerlich ausrufen und ihn vor dem lästigen Frühlingstreiben ins städtische Kino flüchten, das ihm die Frühlingssonne auf der Leinwand gleich wieder präsentiert. Das erste Bild? »Die Blaue Grotte schwebte ganz nah heran und glänzte so fern, wie sie an Ort und Stelle nie hätte glänzen können.«13 Und auch Kracauers Freund, der junge Kompositionsschüler Theodor Wiesengrund-Adorno, weiß, lange bevor er unter dem Namen Adorno als Spielverderber aller möglichen Freizeitaktivitäten, also auch des Reisens, berüchtigt wird, von einer seltsamen Ausprägung dieses Phänomens zu berichten: Die Thomas Cook-Gesellschaft, Erfinderin des pauschalen Tourismus, bezahlt einen pittoresken Capri-Fischer, um das Authentizitätsgefühl der »langbezahnten amerikanischen Damen« und der »Herren aus Sachsen« (20, 584)14 zu gewährleisten – erstaunlicherweise findet man dieses Original an mehreren Orten. »How lovely«, rufen die Cook-Touristen aus.

Im September 1925 sind Kracauer und Adorno trotzdem zu einer Tour nach Süditalien, an den Golf von Neapel und an die Amalfiküste aufgebrochen. Aber was macht man dann dort, wenn man so genau von den Fragwürdigkeiten des Touristischen weiß? Man könnte auf den Vesuv gehen – was, wenn nicht etwas so Gewaltiges wie ein Vulkan könnte das Gefühl von Einzigartigkeit bieten, um dessentwillen man die Reise überhaupt begonnen hat? »Vulkane in ihrer ganzen zerstörenden Gewalt«15 gehören – neben kühnen Felsen, Orkanen, dem in Empörung versetzten Ozean und ähnlich Gefährlichem – schon in Kants Kritik der Urteilskraft zu dem Katalog der Naturphänomene, die in uns das Gefühl des Erhabenen auszulösen imstande sind. Allerdings nur unter einer Bedingung: »wenn wir uns nur in Sicherheit befinden«.16 Denn wer sich fürchtet, »kann über das Erhabene der Natur gar nicht urteilen«,17 er ist mit so etwas Profanem wie Lebensrettung beschäftigt. Endlich: ein genuiner Vorteil des Touristen gegenüber den Ansässigen. Während sich letztere im Gefahrenbereich eines möglichen Ausbruchs befinden, darf der Gast – den Rest des Jahres in Sicherheit – das erhabene Schaudern genießen. »Das Subjekt der unendlichen Vernunftideen ist also für Kant vor allem ein Tourist«,18 schreibt Boris Groys.

1 »[D]ie vulkanischen Aschen weisen einen geradezu unübertroffenen bodenverbessernden und -regenerierenden Wert auf. Sie verleihen dem Boden eine hervorragende Fruchtbarkeit, indem sie unentbehrliche Nährstoffe für die Pflanzen liefern. Zudem sind vulkanische Ascheböden locker, gut durchlüftet und gut zu bearbeiten.« Rast, Vulkane und Vulkanismus, S. 212. Natürlich müssen andere Faktoren zur Gesteinsbeschaffenheit hinzukommen: »Die sprichwörtlich hohe Fruchtbarkeit vulkanischer Böden wird […] erst durch die fortwährende Bearbeitung und Pflege verwirklicht und erreicht dort ihre höchsten Werte, wo künstliche Bewässerung, natürliche und chemische Düngerzugaben die Bodennährstoffe ergänzen.« Wagner, Die Kulturlandschaft am Vesuv, S. 12.

2 La Capria, »Neapel als geistige Landschaft«, S. 8.

3 Ebd.

4 Richter, Neapel, S. 73.

5 Richter, »Das blaue Feuer der Romantik, S. 88f.

6 La Capria, »Neapel als geistige Landschaft«, S. 8.

7 Enzensberger, »Eine Theorie des Tourismus«, S. 190f.

8 Richter, »Das blaue Feuer der Romantik, S. 66.

9 »[V]erschiedene Nationalitäten, fixe Ideen, vom Schicksal gebeutelte Lebensläufe, mehr oder weniger erfolgreiche Künstler, verkrachte Existenzen, Heimatvertriebene und andere Varianten von Menschlichem und Allzumenschlichem« gaben sich auf Capri die Klinke in die Hand, wie Claretta Cerio, die Frau des langjährigen Bürgermeisters von Capri, schreibt. Cerio, Mein Capri, S. 30.

10 Richter, »Das blaue Feuer der Romantik, S. 78.

11 Ebd., S. 88f.

12 Fontane, Werke, Schriften und Briefe, Bd. 2, S. 488.

13 Kracauer, Georg, S. 452.

14 Arabische Ziffern verweisen als Band und Seitenzahl auf: Adorno, Gesammelte Schriften.

15 Kant, Kritik der Urteilskraft, S. 107.

16 Ebd.

17 Ebd., S. 106.

18 Groys, »Die Stadt im Zeitalter ihrer touristischen Reproduzierbarkeit«, S. 191.

Vesuvkrater, 1925

© Hielscher, Kurt

Zu Kants Zeiten aber war der Vesuv auch noch nicht im festen Griff der Cook-Bahn. Erst 1887 kaufte John Mason Cook, der »Son« in Thomas Cook & Son, die acht Jahre zuvor eröffnete Seilbahn. Kurz bevor er starb, brachte Cook das Projekt einer elektrischen Bahn bis zur Funikolare auf den Weg. 1906 hat sich der Vesuv zwar noch dagegen gewehrt und bei einem Ausbruch den letzten Streckenabschnitt der Drahtseilbahn zerstört, so dass man das Ende des Aufstiegs mit dem Pferd bestreiten musste. Aber drei Jahre später wurde das Teilstück neu gebaut, und die Wagenflotte gleich noch um zwei Exemplare aufgestockt, die neu installierte Elektrizität ermöglichte sogar Nachtfahrten. In den 1920er-Jahren wurde der Andrang so groß, dass noch einmal um drei Bahnen erweitert wurde.19 Das Konzept des pauschalen Tourismus machte es möglich, dass jeder, der eine Reise nach Mittel- oder Süditalien buchte, einen Coupon für die Fahrt auf den Vesuv dazubekam – ob er wollte oder nicht.20

Die mentale Verkleinerung des vulkanisch Erhabenen vollzog sich parallel zur technischen. Schon Fontane strich den Vesuvbesuch von seinem Reiseplan21 und hatte keine Mühe, den Vulkan als Metapher für seine Verdauungsprobleme zu inkorporieren. Und für den trotz Kracauers Porträt im Essay »Felsenwahn in Positano« weithin vergessenen Schweizer Künstler Gilbert Clavel, der in den 1920er-Jahren versuchte, sich einen alten Positaner Turm wohnlich zu sprengen, wird der Vesuv kurzerhand zum Motor seines Körperautomobils: »Soeben habe ich mir ein längliches Rohr in den Auspuff meines mit Ablagerungen verhängten Darmes gesteckt und ein helles, heilsames Teelein hineinfliessen lassen. Darauf ist ein vesuvischer Ausbruch erfolgt, der mein Allerwertestes wiederum zu einem Zielfernrohr machte.«22

Was macht Adorno also, als er im September 1925 selbst am Rande des Kraters des so geschundenen Vesuvs steht, »wo die Reisenden des Windes wegen nur kurz sich aufhalten« (20, 583), was macht er aus dieser so ambivalenten Tourismus-Erfahrung? Er schreibt keinen romantischen Reisebericht. Er schreibt nichts Satirisches über die touristische Herabwürdigung des dämonisch Erhabenen durch Funikolare, Souvenirständchen oder Postkartenseligkeit. Er macht das, was er zu sehen glaubt, zum Kern seiner Philosophie.

19»And by means of Thos. Cook & Son’s electric railway the visit is now rendered easy and agreeable, and not to tiring for even delicate persons”, heißt es im Cook-Reiseführer von 1924. Cook’s Handbook to Naples and Environs, S. 84.

20Smith, »Thomas Cook & Son’s Vesuvius Railway«, S. 14.

21 Richter, Neapel, S.189.

22 Szeemann, »Gilbert Clavel«, S. 287.

Texte anschielen – was dieses Buch vorhat

Auf der Rangliste dessen, was man sich gerade am dringlichsten wünscht, dürfte ein weiteres Buch über Adorno, heute, gut zehn Jahre nach seinem 100. Geburtstag, schwerlich einen der obersten Plätze einnehmen. Das philosophische Werk Adornos hat, so scheint es, seine Schuldigkeit getan. Adorno hat dem Unbehagen an dem beschädigten Leben der Moderne den Sound vorgegeben, seine Theorie hat sich, wie es selten einer gelingt, in die gedanklichen Figuren und den intellektuellen Jargon mindestens einer Generation eingebrannt. Aber noch bevor Adornos Philosophie gänzlich ausformuliert war, setzten schon die heftigen Gegenreaktionen ein, wuchs der Verdacht, dass Adorno vor den Konsequenzen der eigenen unerbittlichen Gesellschaftsdiagnose zurückschreckt – und zu dem Furor der Aneignung der Theorie Adornos gesellte sich eine nicht minder hitzige Verwerfung.23

Und jetzt? Nach drei Biographien und unzähligen Wortmeldungen zum 100. Geburtstag im Jahre 2003 scheint die wechselvolle Wirkungsgeschichte von Adornos Werk ein einigermaßen versöhnliches Ende gefunden zu haben.24 Adorno ist als eine der Ikonen der jüngeren Philosophiegeschichte etabliert und seine Theorie damit weitgehend historisiert worden – zum großen Unmut derer, die nach wie vor darauf dringen, Adornos Theorie für die Analyse der Gegenwart produktiv zu machen.25

Wozu also ein weiteres Buch über Adorno? Noch dazu eines über Adorno in Neapel, das sich also an dem Vorhaben zu beteiligen scheint, auch noch die marginalsten Facetten des privaten Adorno auszuleuchten – als gelte es, nach der Stilllegung seiner Theorie das Urlaubsverhalten Adornos sogar entlang der eher unbedeutenden Reisen aufzuzeichnen. Um Adornos Aufenthalt in Neapel hat sich bisher keiner gekümmert, wozu auch? Andere Orte sind es, die einem bei Adorno ad hoc in den Sinn kommen: Wien als die erste Wirkungsstätte des Künstlers Adorno, wo er bei Alban Berg Kompositionsunterricht nimmt. Amorbach als immer wieder aufgesuchter, unverlierbarer utopischer Ort aus der Kindheit. New York und Los Angeles als Stätten der Emigration, einer ausgeprägten Populärkultur und einer empirisch verfassten Soziologie.26 Paris, das ihm, vermittelt durch Walter Benjamin, zur Hauptstadt des 19. Jahrhunderts wurde und in der eigenen Biographie zur ersten Wiederbegegnung mit Europa nach der Emigration.27 Und natürlich der Geburtsort Frankfurt, wo er nach dem Krieg gemeinsam mit Max Horkheimer das Institut für Sozialforschung wieder aufbaute und die »Frankfurter Schule« zu so etwas wie einer Schule erst wurde.

Aber Neapel, diese hitzige, unordentliche, anstrengende Stadt? Die sich noch nicht einmal besonders gut in den Gegensatz von europäischer Kulturstadt und vergangenheitsloser amerikanischer Ödnis eintragen lässt? Wenn es denn schon Italien sein muss, dann doch lieber Genua, wo sich Adorno beizeiten Spekulationen über die Noblesse des eigenen Stammbaums gönnt.28 Die komplette Vernachlässigung Neapels in der mentalen Kartographie Adornos – sie scheint völlig zu Recht erfolgt. Adorno hinterlässt als Eindrücke seiner Reise im Jahr 1925 lediglich zwei Briefe an Alban Berg und einen kleinen Text zum Capri-Fischer. Er trifft sich in Neapel zwar zu einer »philosophische[n] Schlacht«29 mit Walter Benjamin und Alfred Sohn-Rethel, die es sich im Süden Italiens ein bisschen bequemer als Adorno und Kracauer gemacht hatten – behauptet aber, diese Schlacht unbeschadet überstanden zu haben. Wie also sollte Neapel für Adorno oder gar für seine Theorie bedeutsam sein?

Wenn Adorno im September 1925, rechtzeitig zu seinem 22. Geburtstag, mit Kracauer nach Neapel fährt, dann trifft er auf eine bunte Mischung aus Nonkonformisten, Egozentrikern, Projektemachern und Revolutionären, die alle auf ganz unterschiedliche Weise ein Stück des Neapolitaner Golfes real oder mental bebauen. Aus diesem wimmeligen Panorama schält sich für Adorno eine Kerngruppe heraus, deren diffus revolutionäre Grundstimmung sich an Neapel entzündet. Auch die grüblerischsten unter den Teilnehmern des philosophischen Disputs werden vom Neapolitaner Alltagsleben angestiftet, ihren Blick auf die Oberflächlichkeiten der Gegenwart zu richten und ihnen revolutionäres Potential abzulauschen. Doch damit nicht genug. Bei allen wird, in gänzlich unterschiedlichen Ausprägungen, ein irritierender Impuls ausgelöst: Ließe sich die berauschende Orientalität Neapels, der Totenkult und die überbordende Vitalität womöglich in eine neuartige Form des Philosophierens übersetzen?

Adorno bleibt davon scheinbar unbeeindruckt. Es braucht eine Weile, bis sich die Neapolitaner Erfahrung komplett in seinem theoretischen Nervensystem ausgebreitet hat – deswegen dauert es auch in diesem Buch eine Weile, bis endlich ein Text Adornos in den näheren Blick gerät. Dann aber gelingt – oder widerfährt – ihm die Verwandlung von Neapel in Philosophie mit der größten Konsequenz von allen. So wie sich in Heinrich von Kleists Zweikampf gegen alle Wahrscheinlichkeit ein kleiner Riss beim vermeintlichen Gewinner zur tödlichen Verwundung auswächst, werden die Irritationen der Neapolitaner Schlacht, gemeinsam mit den fünf Essays, die die Kombattanten zu den Spektakeln des Golfes von Neapel verfassen, zu den Geburtswehen von Adornos Philosophie.

Der gegen das Wasser ansprengende Turmbauer Clavel wird bei Adorno zunächst zum idealen Komponisten und dann zum nicht mehr so idealen Aufklärer. Das mythisch unheimliche, ja höllische Positano gerät zum Schauplatz einer dämonisch gewordenen Moderne. Wenn man nur nah genug an die Scheiben der gebändigten Wasserdämonen in Neapels Aquarium tritt, lässt sich mit touristischem Schauder das »Eingedenken der Natur im Subjekt« einüben, also eine alternative Haltung zum naturbeherrschenden Habitus. Das Blutwunder des heiligen Gennaro ist auch in Adornos Werk ein nützlicher Abwehrzauber. Und das Poröse schließlich, das Benjamin und die lettische Theateraktivistin Asja Lacis im Baustoff ebenso wie im sozialen Leben Neapels entdecken, wird als Konstellation zum Strukturideal der Texte Adornos selbst. Neapel, der scheinbare Nebeneingang in Adornos Theorie, führt in ihr Zentrum.

An zwei frühen Essays Adornos soll diese Metamorphose von Landschaft in Text in Gänze auserzählt werden. Im Kern reicht dazu eine kurze Reise von Neapel nach Positano und wieder zurück – ein Ausflug, in dem sich die ganze Menschheitsgeschichte nachstellen lässt. Dann erst können – in der zweiten Hälfte dieses Buches – die Verkomplizierungen, Entstellungen und Überschreibungen dieser neapolitanischen Struktur in den so wirkmächtig werdenden Texten Adornos zur Darstellung kommen. Wir wohnen bei: der allmählichen Modellierung einer Theorie, in deren Zentrum eine Katastrophe steht, von der die Landschaft, aus der diese Theorie kommt, noch nichts wissen kann. Adorno rettet die aus Neapel kommende Struktur über den Faschismus hinweg, sie verleiht seiner Philosophie im Deutschland der 1950er- und 60er-Jahre ihre Produktivität und Autorität: Eine süditalienische Sehnsuchtslandschaft wird zum Quellcode einer der erfolgreichsten und folgenreichsten Theorien der bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte.

Die Erfahrung Neapels gelangt als stoffliche Anreicherung in die Texte Adornos – auf den folgenden Seiten soll versucht werden, diese Einflüsse möglichst vollständig einzusammeln. Ungleich gewichtiger ist aber die Verwandlung Neapels in das strukturierende Kompositionsprinzip der Texte. Denn der Nachvollzug dieser Struktur eröffnet eine vollkommen neue Perspektive auf die intellektuelle Biographie Adornos. Ist nicht jetzt, nachdem die Kämpfe um die Relevanz und Richtigkeit der Argumente Adornos abgeflaut sind, der ideale Zeitpunkt, den Blick ein wenig anders einzustellen und die Texte gleichsam so anzuschielen, dass die Logik des Aufbaus sichtbar wird, nach dem diese Argumente strukturiert sind – so wie Susan Sontag in ihrem Essay »Gegen Interpretation« aus den 1960er-Jahren dafür plädiert, den Kunstwerken nicht ein weiteres Korsett der Interpretation aufzuzwingen, sondern deren Faktizität freizulegen?30 Für die ideale Art und Weise, Musik zu hören, hatte Adorno etwas ganz Ähnliches gefordert: die kompositorische Struktur nachzuvollziehen, statt bloß auf die schönen Stellen zu lauern. Dieses Nicht-Interpretieren soll im Folgenden Adorno selbst zugute kommen. Den Argumenten, den schönen Stellen der Texte Adornos, wurde oft genug nachgelauscht. Demgegenüber soll in diesem Buch das strukturierende Prinzip ihrer Komposition zum Vorschein kommen. Es wird sich als ihr stärkstes Argument erweisen. Vom frühen Aufsatz zu Alban Bergs Oper Wozzeck bis zur nachgelassenen Ästhetischen Theorie wird Adorno als der Darstellungskünstler sichtbar, den man immer mal wieder in ihm vermutet hat.31 Von Neapel aus lässt sich das Regelwerk dieser Kunst bestimmen. Und seine als so schwierig verschrienen Texte entpuppen sich als hochreizvolle Inszenierungen neapolitanischen Irrsinns.

23Die vielfältigen Etappen der Rezeption würden eine eigene kleine Kulturgeschichte ergeben. Einen Überblick ermöglichen die entsprechenden Abschnitte von Christian Schneider und Richard Klein im Adorno-Handbuch. Klein/Kreuzer/Müller-Doohm, Adorno-Handbuch, S. 431–451.

24 Zu den Biographien siehe: Wussow, »›Eine Karikatur der Theorie‹«. Verwiesen sei außerdem auf die Adornos 100. Geburtstag gewidmete Ausgabe der Zeitschrift Literaturen Nr. 6 (2003), die einige exemplarische Stimmen zur Adorno-Rezeption versammelt.

25 Z. B. Axel Honneth, der sich gegen die »rein aufs Persönliche fixierte […] Gedenk-Politik« verwehrt und dagegen, dass die Stilisierung Adornos »zum kollektiven Über-Ich um den Preis der beinahe vollständigen Ignorierung seines theoretischen Ichs erfolgte«. Honneth, »Vorbemerkung«, S. 7f. Oder siehe Robert Hullot-Kentor über die »äußerst schmerzliche Darbietung« des Jahrestages: Hullot-Kentor, »Vorwort des Herausgebers«, S. 7.

26 Pabst, Kindheit in Amorbach; Steinert, Adorno in Wien; zu Amerika z. B.: Ziege, Antisemitismus und Gesellschaftstheorie; Jenemann, Adorno in America.

27 Theodor W. Adorno Archiv (Hg.), Adorno, S. 206f.

28 Haselberg, »Wiesengrund-Adorno«, S. 16.

29 Adorno/Berg, Briefwechsel 1925–1935, S. 33.

30 Sontag, »Gegen Interpretation«.

31 Z. B.: »Adorno ist, was seine Adepten ungern hören, Kunst. Er ist Roman; er ist Musik.« Schirrmacher, »Adorno im Ohr«, S. 1.

Via Krupp und Faraglioni-Felsen auf Capri

© Deutsches Literaturarchiv Marbach

Von der Landschaft zum Text

Die glückliche Insel

Die bürgerliche Gesellschaft schließt sich laut Enzensberger – und gebiert den Traum von der glücklichen Insel. Säkularisierung, Industrialisierung, technischer Fortschritt, die Katastrophe des Ersten Weltkriegs und das anschließende Scheitern des revolutionären Aufbruchs führen zu einem umfassenden Krisengefühl, zu einer »Entleerung des uns umfangenden geistigen Raumes«,32 wie Kracauer 1922 konstatiert. »Groß war die Zahl der Söhne aus gut- und großbürgerlichem Haus, sehr oft jüdischen, die ein ›neues Leben‹, einen ›neuen Menschen‹ ersehnten und sich die Erfüllung dieser Sehnsucht von einer ›neuen Gesellschaft‹ erhofften, in der nicht mehr die Wirtschaft über die Kultur, sondern die Kultur über die Wirtschaft herrschte«,33 schreibt Rolf Wiggershaus und meint damit auch den Großbürgersohn Max Horkheimer. Der verfasst bereits 1914 ein pathetisches, autobiographisch gefärbtes Prosastück, in dem er die Merkmale der sich schließenden Gesellschaft aufzählt: »Wir sahen die Niedrigkeit, die Unvollkommenheit der Zivilisation, die für die Masse zugeschnitten ist, wir mußten heraus aus den Sorgen unserer Mitmenschen, heraus aus dem Kampf um Geld und Ehre, aus Pflichten und Ängsten, heraus aus Kriegen und Staaten in reinere, lichtere Sphären, in eine Welt der Klarheit und der echten Notwendigkeit«.34 Das Ziel dieser Fluchtbewegung: die titelgebende glückliche Insel, die »L’île heureuse«.

Wenn dann – zum Beispiel durch die Schwimmkünste eines deutschen Dichters – eine wirkliche Insel zur Verkörperung dieser Sehnsucht wird, ist kein Halten mehr. Zahlreich sind die Milieus, aus denen sich die Capri-Immigranten rekrutieren, und vielfältig ihre Motivationen. Alle zusammen erzeugen sie jenes »müßige, flirtende, mit einem hybriden Gemisch aus Sentimentalismus, mitteleuropäischem Ästhetizismus und Naturkult überstäubte Leben, das diese Insel zu einem der unwiderstehlichen Anziehungspunkte des Universum gemacht hat«,35 wie Alberto Savinio, der kleine Bruder des Malers Giorgio de Chirico, eindrücklich schreibt.

Alfred Sohn-Rethel zum Beispiel hätte gleich in mehreren gesellschaftlichen Rollen nach Capri kommen können. Am naheliegendsten wäre sein Besuch als Maler gewesen. Die Capreser Landschaft ist eine ideale Inspirationsquelle, manch diffus künstlerisch Berufener hat sich erst auf Capri für die Malerei entschieden. Die Sohn-Rethels bilden in dieser Kunst eine wahre Dynastie. Alfreds Urgroßvater gehörte zu den bekanntesten deutschen Historienmalern des 19. Jahrhunderts, seine beiden malenden Onkel Otto und Karl hatten es zu Häusern auf Capri und in Positano gebracht, die Alfred in den 1920er-Jahren dann ausgiebig nutzen konnte. Aber der Familie waren das der Maler genug, sie wollte mit allen Mitteln verhindern, dass Alfred in dieselbe Richtung einschlägt. Seine Mutter schickt ihn zu dem befreundeten Industriellen Ernst Poensgen zur ordentlichen, gezielt unkünstlerischen Erziehung. »Das war eine Pflegestelle, und der Poensgensche Haushalt war so amusisch wie nur möglich. Da hab ich Hockey gespielt und Tennis, aber von Musik keine Spur, und von Malerei und Zeichnen wurde ich pfleglicherweise ferngehalten.«36

Sohn-Rethel war es also eigentlich bestimmt, als Industrieller nach Süditalien zu gehen. In Neapel, Capri und Positano versammelte sich viel Kapital aus der Gründergeneration deutscher und schweizer Industrie, verwaltet und auf vielfältige Weise angelegt von den Enkeln. Der Gussstahlfabrikant Friedrich Alfred Krupp beispielsweise trägt den Großvater und den Vater als Vornamen, er baut deren Erbe weiter aus, aber er ist kein Fabrikdirektor mit Leib und Seele. Gegen die aufkommenden nervösen Leiden wird ihm der Süden Italiens verschrieben, ein damals beliebtes Heilmittel. Aber seine Kur ist auch ein »Rückzug aus der Welt des Stahls und der Väterordnung ins mütterliche Reich des Wassers, der fließenden Grenzen, der offenen Horizonte«,37 wie Dieter Richter schreibt. Die Serpentinen der von Krupp erbauten und nach ihm benannten Straße den südlichen Hang Capris hinunter sind, nachdem sie einige Zeit geschlossen waren, heute wieder Touristenattraktion.

Alfred Sohn-Rethel in Positano, ca. 1924

© Wassmann, Bettina SR.

Manche Enkel haben das Glück, das großväterliche Erbe nicht weiterführen zu müssen, und trotzdem von der Finanzkraft profitieren zu können. Der an Tuberkulose leidende Gilbert Clavel zum Beispiel, der ebenfalls aus Gesundheitsgründen in Italiens Süden geschickt wurde, ist der Enkel eines Basler Seidenfabrikanten und steckt einen nicht unbedeutenden Anteil seines Erbes in sein Turmprojekt.38

Der aus Stettin stammende Darwin-Anhänger Anton Dohrn verfolgte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein ganz anders geartetes, aber nicht minder ambitioniertes Bauprojekt. Er hatte den kühnen Plan, direkt an der Bucht Neapels eine meeresbiologische Forschungsstation aufzubauen. Weil die sich auf Dauer selbst tragen sollte, und weil er sich mit dem Vater immer wieder überwarf, sollte ein Aquarium das hohe Touristenaufkommen ausnutzen und die Station durch die Einnahmen finanzieren. Aber ein bisschen Startkapital aus dem Vermögen der großväterlichen Zuckersiederei floss am Ende dann doch.39

Sohn-Rethel aber bricht so vehement mit der ihm angetragenen Industriellenkarriere, dass auch der Geldstrom versiegt. Der Plan seiner Eltern geht nicht auf. Sie können vieles steuern, aber sie können ihm nicht auch noch seinen Umgang vorschreiben. Sohn-Rethel radikalisiert sich durch die Freundschaft mit einem rebellischen russischen Mitschüler, er besucht die naturalistischen Stücke Gerhart Hauptmanns und wünscht sich von seinem industriellen Ziehvater die drei Bände von Marx’ Kapital zu Weihnachten. Er verlässt beide Familien, immatrikuliert sich in Heidelberg, wo der Austromarxist Emil Lederer lehrt und lässt sich von den Anti-Kriegsbewegungen unter dem Einfluss Ernst Tollers mitreißen. Für das Verfassen einer kulturphilosophischen Arbeit erhält er von einem Oldenburger Verleger 250 Mark im Monat – in Italien kommt man in den 1920er-Jahren mit so einer Summe besser über die Runden als im inflationsgebeutelten Deutschland.40 Und so gehört Sohn-Rethel zu einer weiteren Gruppe der Capri-Immigranten: den Intellektuellen in Existenznot.

Capri ist für Sohn-Rethel ein Rückzugsort, seine Arbeit an Marx ist die Verteidigung der letzten Bastion. »Für uns hätte die Welt untergehen können, wenn nur Marx bestehen blieb.«41 Aber dann ist die Welt fast untergegangen, die Revolution schmählich gescheitert – und nun gerät auch noch Marx’ Theorie durch bürgerlichen Revisionismus in Bedrängnis. Sohn-Rethel will das nicht zulassen und beginnt das ehrgeizige Projekt, Marx’ Kapital auf eine unzerstörbare, wissenschaftlich solide Grundlage zu stellen. Denn laut Sohn-Rethels Analyse bleibt das Kapital hinter dessen eigenem Vorhaben zurück: kritisch untersucht, »hält keines seiner Elemente einer gründlicheren Erörterung stand.«42 Und so arbeitet er immer wieder die ersten beiden Kapitel aus dem Kapital durch, um ihnen zu ihrer eigentlich gültigen Formulierung zu verhelfen, erzeugt »Berge von Papier«,43 um den Marx’schen Text von der unterstellten Widersprüchlichkeit und seiner ständig ablenkenden, lästigen Metaphorik zu befreien. Über seinen »irrsinnigen Konzentrationsaufwand« wird er unkommunikativ, ein »fast monologisches Verhalten«44 habe er geübt, erzählt Sohn-Rethel in der Rückschau und beschreibt ein Exposé aus jener Zeit als »reine[n] Irrsinn«.45 Er verhält sich aber nicht zuletzt deswegen eher schweigsam, weil er verhindern will, dass ihm jemand die These klaut, deren Durchschlagskraft sich ihm erst allmählich und zu Beginn noch sehr undeutlich offenbart: dass das abendländische Denken von der Warenform geprägt ist.

Adorno wird ihn später Horkheimer gegenüber als »monomanisch angelegte[n], sehr isolierte[n] Mensch« klassifizieren, »der wahrscheinlich gerade durch jene Begriffsapparatur zu kompensieren sucht, was ihm an Kontakt mit dem Bestehenden abgeht[,] wie wenn sich ein Geisteskranker durch Gebrauch akademischer Terminologien und wissenschaftlicher Apparaturen aufrecht zu halten unternimmt«.46 Adorno meint diese Charakterisierung als Inschutznahme.

Ein Herrschersitz an unkonventionellem Ort, eine Villa inmitten verzaubernder Natur: Das Urbild des Capri-Immigranten ist der römische Kaiser Tiberius, der die Welt überrascht, als er den Hauptsitz seines riesigen Reiches auf eine kleine Insel verlegt. Dreimal soll er versucht haben, Capri wieder zu verlassen. Vergebens. Beim letzten Versuch ist er gestorben. Zumindest erzählt es Walter Benjamin so, als er – nicht ohne Eigeninteresse – darüber reflektiert, dass auffallend viele Menschen, die Capri besuchen, »nicht zum Entschluß der Abreise kommen«.47 Benjamin hatte in den 1920er-Jahren noch keinen Ruf, aber schon einen Nimbus (20, 176), wie sich Adorno später erinnert. Zuletzt hatte Benjamins Essay über Goethes Wahlverwandtschaften Eindruck gemacht; so wie er in einem frühen Aufsatz die »innere Form«48 zweier Hölderlin-Gedichte bestimmen wollte, so spürte er dem Wahrheitsgehalt von Goethes Roman nach und fand ihn im Mythischen, in das sich die scheinbar so aufgeklärten Romanfiguren verstricken.

Nun will er eine weitere, ungleich umfangreichere ästhetische Formation untersuchen: Benjamin erhofft sich von dem Ortswechsel die nötige Konzentration, um mit der Abfassung seiner Habilitationsschrift, dem Nachdenken über den »Ursprung des deutschen Trauerspiels« ein bedeutendes Stück weiterzukommen, sie in einer »größern und freiern Umwelt […] etwas von oben herab und presto«49 zu absolvieren. Ausgerüstet mit 600 Zitaten aus deutschen barocken Trauerspielen und deren Umkreis (zusammengestellt »in bester Ordnung und Übersichtlichkeit«)50 bricht er im April 1924 nach Süditalien auf. Und setzt sich auf Capri fest. Er berichtet von der Vermutung Marie Curies, dass die Radioaktivität auf Capri enorm hoch sei und die Reisenden zum Bleiben verführe; damals hielt man die frisch entdeckte Radioaktivität anscheinend noch für einen ganz besonders wohltuenden Stoff. Aber die wird nicht die einzige der verspürten Kräfte bleiben, die »auf diesem Boden mit zunehmender Macht in mir sich sammeln«.51

Walter Benjamin in den 1920er-Jahren

© Theodor W. Adorno Archiv, Frankfurt am Main

»Von Capri wegzugehen, ohne das Café Morgano gesehen zu haben, ist wie von Ägypten aufzubrechen, ohne die Pyramiden gesehen zu haben«,52 meint Savinio über das Café gleich hinter der Piazzetta, an der man nach der Fahrt mit der Drahtseilbahn vom Hafen aus anlandet, das unter dem Namen »Zum Kater Hiddigeigei« als Treffpunkt der Capri-Immigranten berühmt geworden ist. Laut Savinio ist es »das gastfreundlichste, einladendste Café der Welt«.53 Benjamin würde das sofort unterschreiben, er trifft dort »einen um den anderen«. Am »meisten bemerkenswert« darunter: die »bolschewistische Lettin«54 Asja Lacis, »eine […] der hervorragendsten Frauen, die ich kennen gelernt habe«.55

32 Kracauer, »Die Wartenden«, S. 383.

33 Wiggershaus, »Friedrich Pollock – der letzte Unbekannte der Frankfurter Schule«, S. 751f.

34 Horkheimer, »L’île heureuse«, S. 302.

35 Savinio, Capri, S. 19.

36 Sohn-Rethel, »Einige Unterbrechungen waren wirklich unnötig«, S. 249.

37 Richter, »Bruder Glücklichs trauriges Ende«, S. 74.

38 Szeemann, »Gilbert Clavel«, S. 234.

39 Heuss, Anton Dohrn in Neapel, S. 102.

40 Sohn-Rethel, »Einige Unterbrechungen waren wirklich unnötig«, S. 249ff.

41 Sohn-Rethel, Geistige und körperliche Arbeit, S. 8.

42 Sohn-Rethel, »Exposee zum theoretischen Kommentar der Marxschen Gesellschaftslehre«, S. 2.

43 Sohn-Rethel, Geistige und körperliche Arbeit, S. 9.

44 Sohn-Rethel, Erinnerungen.

45 Sohn-Rethel, »Kommentar zum ›Exposé zum theoretischen Kommentar der Marxschen Gesellschaftslehre‹ von 1926«, S. 155.

46 Adorno/Horkheimer, Briefwechsel 1927–1969, Bd. I, S. 278.

47 Benjamin, Gesammelte Briefe, Bd. II, S. 467.

48 Benjamin, »Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin, S. 105.

49 Benjamin, Gesammelte Briefe, Bd. II, S. 433.

50 Ebd.

51 Ebd., S. 474.

52Savinio, Capri, S. 42.

53Ebd., S. 43.

54 Benjamin, Gesammelte Briefe, Bd. II, S. 466.

55 Ebd., S. 473.

Café »Zum Kater Hiddigeigei« auf Capri, 1890

© Archiv Dr. Ulrich Schuch, Mannheim: Fotograf: Giorgio Sommer, ca. 1890

Im Gegensatz zu Sohn-Rethel kommt Lacis von einer geglückten Revolution, direkt aus dem russischen Theateroktober. Sie hat in Petersburg und Russland unter anderem bei Wsewolod Meyerhold die avantgardistische, revolutionskompatible Theaterpraxis gelernt und erste eigene dramatische Gehversuche gemacht, unter anderem ein proletarisches Kindertheater gegründet. Als sie 1924 nach Capri kommt, hat sie bereits die Berliner Theaterwelt erkundet und an den Münchener Kammerspielen gemeinsam mit ihrem späteren Mann, dem Regisseur und Dramaturg Bernhard Reich, an Brechts Inszenierung von Marlowes Leben Eduards des Zweiten von England mitgearbeitet. Lacis weilt auf Capri, weil das Klima der Gesundheit ihrer Tochter zuträglich ist. Und natürlich war unter den möglichen klimafreundlichen Orten schnell jene Insel in die engere Auswahl gekommen, auf der der exilierte Revolutionär Maxim Gorki 1909 gar nicht weit von Benjamins erster Wohnstätte entfernt eine Parteiuniversität gegründet hatte, »von der nach etwa vier Monaten mehr oder weniger politisch aufgeklärte Genossen nach Rußland zurückkehren würden.«56 Und auch wenn diese Schulungsstätte nur wenige Monate existierte, so war Capri doch immer noch die Insel, auf der Gorki eine ganz neue, menschliche Seite von Lenins Charakter entdecken und bestaunen durfte.57 Schließlich urlaubte ja auch Brecht mit seiner damaligen Frau auf Capri.58

Asja Lacis, ca. 1924

© Theodor W. Adorno Archiv, Frankfurt am Main

Nachdem Benjamin Lacis zwei Wochen lang beobachtet hat, bietet er ihr seine Hilfe an, als sie im Laden nicht weiß, was »Mandeln« auf Italienisch heißt. Er lässt nicht locker, will sich erneut bewähren und die Mandeln auch nach Hause tragen. Es geht schief: zu ungeschickte Hände, er lässt alles fallen. Ein Intellektueller eben, aber immerhin »einer von den Wohlhabenden«,59 wie Lacis irrtümlicherweise vermutet. Der ganze weitere Verlauf ihrer Beziehung wird unter dem Motto des Praxisschocks stehen.

Lacis gilt als hauptverantwortlich für Benjamins Politisierung und seine – schwankend bleibende – Hinwendung zum Kommunismus. Und für den damit einhergehenden Perspektivwechsel hin zur politischen Wirklichkeit, zu einem Blick, der die Beschaffenheit der Welt und Gesellschaft auch den kleinen, alltäglichen, aktuellen Dingen anzumerken vermag.60 Benjamin wird ihr später seine Einbahnstraße widmen, »der[,] die sie als Ingenieur im Autor durchgebrochen hat«.61 Jetzt aber, auf Capri, bringt ihn Lacis’ Frage, in was er sich denn da dauernd vergräbt und wozu es denn eigentlich gut sein soll, sich mit toter Literatur zu beschäftigen, in einige Erklärungsnot.62

Es gibt bessere Reisende

Tourist zu sein ist ein leidiges Geschäft. Manch einem mag es gelingen, aus dem Reiseziel eine utopische Landschaft zu machen, oder er bleibt schlicht in der bezaubernden Umgebung hängen – so oder so streift er den Touristenstatus ab. Für die darin weniger Begabten kann die Reise zur Tortur werden. Heidegger zum Beispiel weigert sich lange Zeit nach Griechenland zu reisen, weil die Gefahr zu groß ist, dass das Land seiner – für seine Philosophie nicht unwesentlichen – Vorstellung davon allzu vehement widerspricht. Als er die Reise 1962, fast zehn Jahre nachdem seine Frau Elfride sie ihm angetragen hatte, dann schließlich unternimmt, will er lieber auf dem Schiff bleiben, es bedarf vieler verpasster Gelegenheiten, bis er sich entschließt, an den Landausflügen doch noch teilzunehmen. »Dass sich das Land der Griechen den Reisenden des Industriezeitalters nicht mehr unverstellt zu erkennen gab, hat Heidegger in seinen Reiseberichten genau benannt. Unentwegt wird man ausgebootet, umgeladen, von einem Fahrzeug in ein anderes verfrachtet«,63 schreibt Peter Geimer in seinem subtilen Porträt des Touristen Heidegger.

Theodor W. Adorno, um 1928

© Theodor W. Adorno Archiv, Frankfurt am Main

Adorno hat dieses Problem nicht. Er kann von Landschaften nicht enttäuscht werden, denn in den 1920er-Jahren erwartet er noch nichts von ihnen. Adorno hätte es sich wie Horkheimer, der nie auf Capri war, qua väterlichem Vermögen leisten können, glückliche Inseln mental zu besuchen statt in der Wirklichkeit. Er sei nun dabei, das »Wirkliche hier zu apperzipieren«,64 schreibt er an seinen Kompositionslehrer Alban Berg von Capri aus. Die Kompliziertheit des Ausdrucks schürt allerdings den Zweifel, ob da tatsächlich bedeutend viel Wirkliches in Adorno hineingerät. Denn »ein Land, in dem die Vulkane Institutionen und die Betrüger gerettet sind«, widerstreitet Adornos Bürgersinn; zwischen »Südtirol und Wien«65 behagt es ihm deutlich mehr. Wer will es ihm verdenken angesichts der Tatsache, dass erst im Jahr zuvor Mussolini in Neapel agitiert hat.

Siegfried Kracauer, 1923

© Theodor W. Adorno Archiv, Frankfurt am Main

Das kantische Wort vom »Apperzipieren« aber gibt einen Hinweis darauf, was für Adorno beim Reisen wirklich wichtig ist. Reisen sind ihm keine Expeditionen zu alternativen Lebensentwürfen, sondern Gelegenheiten, den eigenen theoretischen Interessen nachgehen zu können. Später werden es dem akademischen Betrieb mühsam abgerungene Schreibphasen sein, aber jetzt, in den frühen Jahren, sind es Zeiten der enthusiastischen Lektüre. Adorno ist dabei nicht allein. Seit Ende des Ersten Weltkriegs bringt ihm der 14 Jahre ältere Siegfried Kracauer – meist Samstag nachmittags – an Kants Kritik der reinen Vernunft eine lustvoll subversive Lesart philosophischer Texte bei.66 Anstatt sich in den peniblen Nachvollzug eines komplizierten Systems zu begeben, lauern sie den erkenntnisstiftenden Widersprüchen auf. »Nicht im leisesten übertreibe ich, wenn ich sage, daß ich dieser Lektüre mehr verdanke als meinen akademischen Lehrern. Pädagogisch ausnehmend begabt, hat er mir Kant zum Sprechen gebracht. Von Anbeginn erfuhr ich, unter seiner Anleitung, das Werk nicht als eine bloße Erkenntnistheorie, als Analyse der Bedingungen wissenschaftlich gültiger Urteile, sondern als eine Art chiffrierter Schrift, aus der der geschichtliche Stand des Geistes herauszulesen war, mit der vagen Erwartung, daß dabei etwas von der Wahrheit selber zu gewinnen sei« (11, 388), schreibt Adorno rückblickend.

56 Nach Sonnentag, Spaziergänge durch das literarische Capri und Neapel, S. 45. Cerio, Capri, S. 155ff.

57»Auf Capri gab es einen besseren Lenin, den prachtvollen Kameraden, den fröhlichen Menschen mit lebendigem und unermüdlichem Interesse für alles in der Welt, von erstaunlich mildem Verhalten zu den Menschen«, zitiert nach Sonnentag, Spaziergänge durch das literarische Capri und Neapel, S. 37. Siehe auch Kesel, Capri, S. 272 und Cerio, Capri, S. 57. Nach der Oktoberrevolution war Capri auch Anlaufstelle für Revolutionsflüchtlinge. Cerio, Capri, S. 95. Money, Capri. Island of Pleasure, S. 156.

58 Sonnentag, Spaziergänge durch das literarische Capri und Neapel, S. 92f.

59 Lacis, Revolutionär im Beruf, S. 42.

60 Kaulen, »Walter Benjamin und Asja Lacis«.

61 Benjamin, Einbahnstraße, S. 83.

62 Lacis, Revolutionär im Beruf, S. 43. Mehr zum Zusammentreffen von Benjamin und Lacis und zur Unterdrückung der Bedeutung von Lacis für Benjamin und deren Restitution in der Rezeptionsgeschichte siehe: Kaulen, »Walter Benjamin und Asja Lacis«. Siehe auch Buck-Morss, Dialektik des Sehens, S. 23ff.

63 Geimer, »Frühjahr 1962«, S. 53.

64 Adorno/Berg, Briefwechsel 1925–1935, S. 24.

65Ebd.

66Jay, Marxism and Totality, S. 245.

Postkarte von Walter Benjamin an Gershom Scholem mit Mussolini-Parole

© The Department of Archives, National Library of Israel, Jerusalem

Gemeinsame Reisen sind ideal, um die Taktzahl der Lektionen zu erhöhen. Auf diese Weise arbeiten die beiden in den frühen 1920er-Jahren ein beeindruckendes Programm ab. Nietzsche steht auf dem Lektüreplan, Leo Löwenthal wird von Kracauer eingeladen, Hegel zu dritt zu lesen. Die Existenzphilosophie Kierkegaards ist ein wichtiger Bezugspunkt, sie hilft dabei, unzählige Detektivromane unter der Fragestellung zu konsumieren, auf welche Weise diese das »entwirklichte Leben« inszenieren und die Sphäre des »Gesamtmenschen«67 nurmehr als Zerrbild in einer Gesellschaft erscheint, die die Verbindung zu dieser Sphäre gekappt hat. Auch die zeitgenössischen Philosophen werden verschlungen, Adorno sichtet Georg Lukács, Ernst Bloch, Walter Benjamin, Franz Rosenzweig. Aber wie in den realen, so pflegt Adorno auch in seinen Lektüre-Reisen ein eher reserviertes Verhältnis zu den besuchten Denklandschaften. »Ich habe die Wahlverwandtschaften gelesen und fand mich mit Friedel in der Deutung einig; umso weniger mit Benjamin, der in Wahrheit hineingelegt, nicht ausgelegt hat und am Wesentlichen von Goethes Existenz blind vorbeigreift«,68 heißt es zu Benjamins Wahlverwandtschaften-Aufsatz. Aber das ist nur ein Beispiel. Adornos denkerische Energie entlädt sich in den frühen Jahren hauptsächlich als Abwehr- und Profilierungskampf des zumeist Jüngeren. Dabei werden die Namen derer, deren Wertschätzung er sich doch immer wieder versichern wollte, als Adjektive der Verfehlung benutzt: »welche trübe Blochische Konfusion«, »wie falsch, zumindest benjaminisch, wie ungebrochen sitzt die Metaphysik auf«,69 schreibt Adorno nach der Neapelreise zur Abqualifizierung des in Positano entstandenen Irrsinns-Exposés von Sohn-Rethel, lange bevor er den monomanisch Veranlagten Horkheimer gegenüber in Schutz nimmt.70

Das passt zu den aus jener Zeit überlieferten Charakterbildern Adornos. Soma Morgenstern übertreibt wahrscheinlich, wenn er vom gemeinsamen, langen Gang zur Straßenbahn berichtet, während dem Adorno nicht aufhört, auf ihn einzureden und ihm noch fassungslos hinterherblickt, als er es gewagt hat, tatsächlich – nach ordentlicher Verabschiedung – in die Straßenbahn einzusteigen, wo doch Adorno noch lange nicht fertig war mit seinen Erläuterungen.71 Der Komponist Ernst Krenek, eine zuverlässigere Quelle, macht es mit seiner eleganten Höflichkeit nur noch schlimmer, wenn er sich später darüber wundert, dass der »etwas überartikulierte Jüngling, der bei den Proben zu meiner Oper Der Sprung über den Schatten in Frankfurt meine Aufmerksamkeit auf sich lenken zu wollen schien, für viele, entscheidende Jahre meines Lebens ein mahnender, herausfordernder Begleiter werden sollte.«72 Der Adorno der 1920er-Jahre ist ein frühreifer genialischer Denker, der mit seinem Genie seiner Umwelt gehörig auf die Nerven fällt. Überartikuliert nennt es Krenek – als »mit versierter Keßheit« (17, 235) ausgestattet wird sich Adorno später selbst beschreiben.

Mit der Apperzeption der Wirklichkeit, auch der Wirklichkeit des Denkens um ihn herum, scheint es bei Adorno also nicht weit her zu sein. Eher würde Aurelies Charakterisierung von Wilhelm Meister zu ihm passen, der mit seinem bürgerlichen Theatertraum blindlings durch die Tiefebene der sozialen Realität wandert: »von außen kommt nichts in Sie hinein«.73

Die Fahrt nach Süditalien ist im Gegensatz zu den langen und verlängerten Aufenthalten von Benjamin und Sohn-Rethel als touristische Stippvisite geplant. Zudem steht die Reise unter keinem günstigen Stern. Ein Wunder, dass sie überhaupt zustande kam. Kracauer ist dem Jüngeren, diesem »schöne[n] Exemplar Mensch«74 amourös verfallen; ganz offen schreibt er Löwenthal von seiner Leidenschaft, »die ich mir nur so erklären kann, daß ich eben geistig doch homosexuell bin«.75 In den frühen 1920er-Jahren muss er mit ansehen, wie Adorno, der doch einmal, wie Kracauer schreibt, »zu einem guten Teil aus Lukács und mir«76 bestand, langsam aber stetig seinem Einfluss entwächst. Wie er sich für Frauen zu interessieren beginnt, und, womöglich schlimmer, unabhängige intellektuelle Interessen entwickelt, die Kracauer als leibhaftige Konkurrenten ansieht. Schon ihre Reise in die Dolomiten und an den Gardasee im Jahr zuvor ist für Kracauer eine Tortur, seine Leidenschaft für Adorno ist »wirklich verderblich und nahm Dimensionen an, die erschrecken«.77 Kracauer will sich lösen, aber es gelingt ihm nicht.

Die Krise eskaliert, als Adorno nach Wien geht, um bei Alban Berg Kompositionsunterricht zu nehmen und die Entfremdung auch räumlich manifest wird. Der Briefwechsel der beiden aus jener Zeit ist ein atemraubendes Dokument von Liebesterrorismus und Unterstellungsekstase, jede Harmlosigkeit des Tons wird als verschleiernder Optimismus verdächtigt, jede Beschwichtigung als Besiegelung der Trennung. Einlassungen und Telegramme in letzter Sekunde machen die gemeinsame Reise nach Italien im September 1925 zu guter Letzt doch noch möglich. Die Arbeit an der Beziehung beherrscht natürlich auch die Reise selbst: »Das Zusammensein mit meinem Freund ist in jeder Weise aufregend und wichtig, menschlich fordert es ganze Anspannung«,78 schreibt Adorno an Alban Berg, und als er 1928 mit seiner späteren Frau Gretel Karplus erneut nach Neapel reist, grüßt er Kracauer brieflich von »unsere[n] tragischen Stätten«79 aus. Bleibt da noch Zeit, die Wirklichkeit zu apperzipieren? Für einen, zu dessen herausragenden Talenten das ohnehin nicht gehört?

Was also sollte Neapel für einen Einfluss auf Adorno gehabt haben, was für eine Wirkung das Neapolitaner Gespräch mit Walter Benjamin, Sohn-Rethel und Kracauer – ein Gespräch, das ebenso gut im Frankfurter Café Westend hätte stattfinden können, wo Kracauer 1923 Adorno und Benjamin einander vorgestellt hatte? Ein Gespräch, das Adorno im Brief an Berg zwar als »philosophische Schlacht« bezeichnen wird, bei der er seiner Ansicht nach aber das Feld »zu behaupten vermochte«? Was sollte das Treffen mehr gewesen sein, als eine der üblichen »Zwakeleien«, über die Adorno in der Rückschau schreibt: »Wir waren so zusammen, wie vor 40 Jahren Intellektuelle zusammenzukommen pflegten, einfach, um sich zu unterhalten und so ein bißchen an jenen theoretischen Knochen zu zerren, an denen sie eben nagten« (20, 173f.). Eine etwas beschönigende Darstellung, denn meist mischte sich unter die theoretischen Knochen noch der ein oder andere Happen menschlicher Verwerfung.

In Neapel sitzen 1925 zusammen: mit Adorno und Kracauer ein Paar in der Krise. Mit Sohn-Rethel ein Virtuose des inneren Monologs, der sich an die scharfe Artikulation Benjamins als den terroristischsten Akt, »den ich jemals geistig erlebt habe«,80 erinnert. Auch der mit dem Stottern ringende Kracauer dürfte dem nichts entgegenzusetzen gehabt haben. Aber Benjamin steckte wahrscheinlich noch das »redaktionelle Kraftmeyertum«81 Kracauers aus dem Vorjahr in den ganz untheoretischen Knochen, als seine Baudelaire-Übersetzungen an Stefan Zweig zur Rezension für die Frankfurter Zeitung vergeben wurden, wo doch völlig klar gewesen sei, dass gerade Zweig nun rein gar nichts damit anfangen könne. Originalton Benjamin: »Für S. K. gilt: Gott beschütze mich vor meinen Freunden, mit meinen Feinden werde ich schon selber fertig.«82 Ein interessantes Treffen, fürwahr – aber eines, das prägend für den Beginn eines philosophischen Entwurfs wird?

Capri-Lektüren

Berge von Papier zu den ersten beiden Kapiteln von Marx’ Kapital, 600 Zitate aus barocken Trauerspielen, Detektivromane als angewandte Kierkegaard-Lektüre: Es sind besessene Leser, die sich da am Golf von Neapel treffen. Aber lässt sich mit diesen Lektüren überhaupt irgendein gemeinsamer Nenner finden, wenn nicht jeder bloß monomanisch am eigenen Theorie-Knochen nagen soll? Die bürgerliche Gesellschaft schließt sich. Das ist schnell gesagt. Aber lassen sich philosophische Konzepte zur Analyse dieser Schließung finden? Eine stichhaltige Diagnose der eigenen Gegenwart? Sohn-Rethel wüsste einiges dazu zu bemerken, wenn er denn einmal den Kopf von den ersten Seiten des Kapital heben würde.

Marx beginnt seine Analyse mit der Keimzelle des kapitalistisch verfassten Wirtschaftssystems, der Ware. Zur Ware wird ein Ding dann, wenn es getauscht werden kann, wenn sich sein Nutzen nicht im Gebrauch erschöpft, sondern ein Tauschwert hinzukommt. Um aber tauschbar zu sein, muss den unterschiedlichen Waren eine Vergleichbarkeit innewohnen. Marx beharrt darauf, den Kern dieser Vergleichbarkeit nicht als eine natürliche Gegebenheit der Ware, sondern als die an ihr geleistete Arbeitskraft zu bestimmen. Die Dinge sind nur tauschbar, wenn sie sich auf ein gemeinsames Maß zurückführen lassen: abstrakte, unterschiedslose menschliche Arbeit.

Ein in Capri nur vermittelt anwesender Leser des Kapital nutzt diese These von der Abstrahierung menschlicher Arbeit als Einfallstor zu einer groß angelegten Verfallsgeschichte: Das Vergleichbarmachen der Ware ist für Georg Lukács in seinem Buch Geschichte und Klassenbewußtsein der desaströse Grundzug der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt. Alles qualitativ Besondere, jegliche Individualität wird gemäß Lukács’ Sichtweise in kleine Einheiten verhackstückt, um auf etwas Anderes beziehbar zu sein. Die Rationalisierung der Produktionsprozesse, die Marx gegen die fesselnden Produktionsverhältnisse durchaus als emanzipatorisch begreifen kann, ist für Lukács nur »eine immer stärkere Ausschaltung der qualitativen, menschlich-individuellen Eigenschaften des Arbeiters«.83 Unter dem Schlagwort der »Verdinglichung« affiziert diese Ausschaltung die ganze Gesellschaft: die zugerichteten Dinge sowieso, aber auch das Rechtssystem, die Bürokratie, die Seele des Arbeiters etc. Die Struktur des Warenverhältnisses ist für Lukács »das Urbild aller Gegenständlichkeitsformen und aller ihnen entsprechenden Formen der Subjektivität in der bürgerlichen Gesellschaft«.84

Lukács’ Variante der Marx’schen Analyse mag in theoretischer Hinsicht fragwürdig sein,85 aber sie ist ein adäquater Ausdruck für die existentielle Verlorenheit in der sich schließenden Welt. Kracauer beispielsweise sieht die modernen Menschen »in einen Alltag hineingepreßt, der sie zu Handlangern der technischen Exzesse macht, und trotz oder vielleicht gerade wegen der humanen Begründung des Taylorismus werden sie nicht zu Herren der Maschine, sondern maschinenhaft.«86 Benjamin liest auf Capri zu Zeiten der Erschütterung durch die Begegnung mit Lacis Ernst Blochs Rezension von Geschichte und Klassenbewußtsein und schreibt an seinen Freund Gershom Scholem, »daß hier mehrere Hinweise sich zusammenfanden: zu einem privaten trat der auf das Buch von Lukács, der mich darin frappierte, daß Lukács von politischen Erwägungen aus in der Erkenntnistheorie, mindestens teilweise, und vielleicht nicht ganz so weitgehend, wie ich zuerst annahm, zu Sätzen kommt, die mir sehr vertraut oder bestätigend sind«.87

Die Vulgäradaption der Warenformanalyse findet sich dann auch im Trauerspielbuch, wo Benjamin die Beschreibung der durch den Tausch verursachten Beliebigkeit mit unüberbietbarer (und für seine Verhältnisse ganz untypischer) Klarheit auf die Spitze treibt: »Jede Person, jedwedes Ding, jedes Verhältnis kann ein beliebiges anderes bedeuten«.88 Das meint die sprachliche Technik der barocken Allegorie. Aber die Diagnose der eigenen Zeit ist unüberhörbar: »Diese Möglichkeit spricht der profanen Welt ein vernichtendes doch gerechtes Urteil: sie wird gekennzeichnet als eine Welt, in der es aufs Detail so streng nicht ankommt.«89