9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Siedler Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ein grandios erzähltes Kapitel der Ideengeschichte

Hannah Arendt und Charlie Chaplin, Thomas Mann und Walter Benjamin, Bertolt Brecht und Arnold Schönberg - sie alle hatten, auf ihre je eigene Weise, Anteil an der Entstehung eines Meisterwerks der Philosophie: Die »Dialektik der Aufklärung«. Martin Mittelmeier erzählt dieses faszinierende Kapitel der Geistesgeschichte und zeigt, wie aktuell die in diesem Buch beschriebenen Themen sind. Dass nämlich eine scheinbar aufgeklärte Menschheit in Populismus, gar Barbarei zurückfällt und wie ein Epochenbruch Rassismus und Antisemitismus auferstehen lässt - all das haben schon Adorno und Horkheimer in ihrem Werk zum Gegenstand gemacht. Atmosphärisch dicht und äußerst unterhaltsam beschreibt Martin Mittelmeier die Entstehung und die Nachwirkung dieses Jahrhundertbuches und lässt diese einzigartige Geisteskolonie unter kalifornischen Palmen wieder lebendig werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Ein grandios erzähltes Kapitel der Ideengeschichte.

Hannah Arendt und Charlie Chaplin, Thomas Mann und Walter Benjamin, Bertolt Brecht und Arnold Schönberg – sie alle hatten, auf ihre je eigene Weise, Anteil an der Entstehung eines Meisterwerks der Philosophie: Die »Dialektik der Aufklärung«. Martin Mittelmeier erzählt dieses faszinierende Kapitel der Geistesgeschichte und zeigt, wie aktuell die in diesem Buch beschriebenen Themen sind. Dass nämlich eine scheinbar aufgeklärte Menschheit in Populismus, gar Barbarei zurückfällt und wie ein Epochenbruch Rassismus und Antisemitismus auferstehen lässt – all das haben schon Adorno und Horkheimer in ihrem Werk zum Gegenstand gemacht. Atmosphärisch dicht und äußerst unterhaltsam beschreibt Martin Mittelmeier die Entstehung und die Nachwirkung dieses Jahrhundertbuches und lässt die einzigartige Geisteskolonie unter kalifornischen Palmen wieder lebendig werden.

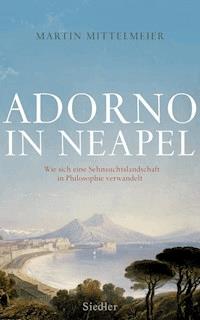

Martin Mittelmeier, geboren 1971, arbeitete viele Jahre in renommierten deutschen Literaturverlagen und ist seit 2014 als freier Lektor und Autor tätig. Bei Siedler erschienen Adorno in Neapel (2013) und DADA (2016), die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Mittelmeier ist Honorarprofessor am Institut für deutsche Sprache und Literatur an der Universität zu Köln.

Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de

Martin Mittelmeier

Freiheit

und

Finsternis

Wie die »Dialektik der Aufklärung«

zum Jahrhundertbuch wurde

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Die Arbeit an diesem Buch wurde mit einem Stipendium des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Copyright © 2021 by Siedler Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Dieses Buch wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb.

Lektorat: Antje Korsmeier

Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO München

Umschlagabbildung: © Luc Perrot/Novapix/Bridgeman Images

Reproduktion: Lorenz & Lechner, Inning a. A.

Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach

ISBN 978-3-641-26791-9V003

Inhalt

Der Engel der Geschichte

Gib’s auf! Halte stand!

Verbissene Kleinrentner

Zeitenwende

Philosophen am Rande des Nervenzusammenbruchs

Diktatorischer Schreibstil

Regierungsarbeit

Hoher Besuch

Angst essen Aufklärung auf

Gestatten: Archibald Stumpfnase Kant v. Bauchschleifer

Atome atomisiert

Wortklauberei

Summer School der Kritischen Theorie

Autos zusammenbasteln. Oder kaputtfahren?

Komponierte Texte

Hass auf die Aristokratie

Die Gottesanbeterin

Liebe ist … wenn er ihr seine Affären diktiert

Forschungsthema Frau

Romaneskes Intermezzo

Wo Milch und Honig in Strömen fließen

Auf der Couch der Kritischen Theorie

Hoffnung im cis

Ein Geschenk zum Fünfzigsten

Ein Handbuch für Juden

Kreuzchen mit Gummistempel

Eine deutsche Affäre in Amerika

Am Grauen vorbeidefilieren

Höllenklänge

Das Raubtier Charlie Chaplin

Die Fragmente werden zur Dialektik

Rückkehr?

Anhang

Dank

Anmerkungen

Abkürzungen

Literaturverzeichnis

Der Engel der Geschichte

Hannah Arendt hat einen unliebsamen Auftrag zu erledigen

Es war kein angenehmer Gang für sie. An einem frühen Junitag im Jahr 1941 hatte Hannah Arendt in New York einen wichtigen Auftrag zu erledigen. Das war in diesen Tagen wahrlich nichts Besonderes. Am 22. Mai war sie auf einem Schiff von Lissabon aus in New York angekommen und damit erst einmal in Sicherheit vor den Nationalsozialisten. Außerdem erhielt sie ein monatliches Stipendium der Zionist Organization of America, mit dem sie sich und ihren Mann Heinrich Blücher für den Anfang über die Runden bringen würde; ja, sie konnten sich zwei kleine halb möblierte Zimmer in der 95. Straße, 317 West mieten: »unser Zimmer ist für Pariser Verhältnisse, vor allem für die Verhältnisse, in denen wir seit einem Jahr[…] gelebt haben, einfach der Gipfel des Luxus.«1 Und dennoch musste die 34-Jährige völlig neu anfangen, erst einmal Englisch lernen und sich in das Beziehungs- und Rettungsnetz der Emigranten hineinweben. Ruhige Momente waren rar gesät. Arendt hatte die Public Library als geeigneten Ort für konzentrierte Arbeit zwar rasch aufgespürt, aber viel zu selten waren ihr die Augenblicke dort gegönnt, zu zahlreich waren die Erledigungen, Verabredungen und Treffen, die sie in den ersten Wochen zu absolvieren hatte. Und doch war dieser Gang in der ersten Juniwoche ein besonderer. Sie hatte einen Auftrag, sie hatte ein Versprechen einzulösen. Sie hatte etwas abzugeben.

Hannah Arendt war Mitte der 1930er-Jahre im Pariser Exil jemandem begegnet, dessen Eigenwilligkeit sie sofort angezogen hatte: »Sein Gestus und die Kopfhaltung beim Hören und Sprechen, seine Art sich zu bewegen, seine Manieren, vor allem seine Sprechweise bis in die Wahl der Worte und den Duktus der Syntax, schließlich das ausgesprochen Idiosynkratische seines Geschmacks – all das wirkte so altmodisch, als sei er aus dem neunzehnten in das zwanzigste Jahrhundert wie an die Küste eines fremden Landes verschlagen«,2 schrieb Arendt in der Rückschau über den 14 Jahre älteren Walter Benjamin. Doch Arendt verstand schnell, dass Benjamin vielleicht aus der Zeit gefallen sein mochte, aber in keinerlei Hinsicht altmodisch war. Was ihn für die, die ihn kannten, so besonders machte, war genau dies: quer zu den Anforderungen des Zeitgemäßen zu stehen und im Beharren auf abseitige, seltsame, vergessene oder übersehene Phänomene eine zwingende Charakteristik der Gegenwart zu erreichen. Eine Strategie, die auf ungeahnte Erkenntnisse hoffen darf, dem persönlichen Vorankommen in äußerlichen Dingen aber meist eher hinderlich ist. In der Rückschau skizziert Arendt Benjamins Lebenslauf als Folge von Missgeschicken, unglücklichen Entscheidungen und Pech. Sein Essay zu GoethesWahlverwandtschaften hätte ihn ihr zufolge als einen der wichtigsten Publizisten deutscher Zunge etablieren müssen, wenn »es damals in Deutschland mit rechten Dingen zugegangen« wäre. Die Universität stand seiner Habilitation zum Ursprung des deutschen Trauerspiels fassungs- und verständnislos gegenüber und verweigerte die akademische Karriere. Und im Lebenspraktischen war Benjamin laut Arendt mit untrüglichem Instinkt am falschen Ort. »So beschloß er z. B. im Winter 1939/40 wegen der Bombengefahr sich aus Paris in Sicherheit zu bringen. Nun ist bekanntlich auf Paris nie eine Bombe gefallen; aber Meaux, der Ort, an den er sich begab, war ein Truppensammelplatz und wohl einer der sehr wenigen Plätze in Frankreich, die in jenen Monaten des ›drôle de guerre‹ ernsthaft gefährdet waren«,3 schreibt Arendt. Vor dem »drôle de guerre«, diesem ereignislosen Ausharren zweier militärischer Gegner, richteten sich Arendt und Benjamin, so gut es eben möglich war, im Exil ein, begannen ein beständiges Gespräch, gründeten Diskussionskreise, spielten Schach, schlugen die Zeit tot.

Nach Benjamins endgültiger Flucht aus Paris im Juni 1940 trafen sie sich in Lourdes zufällig wieder. Als sie im September in Marseille ihre jeweiligen USA-Visa abholen wollten, war Benjamins spanisches Transitvisum nur noch wenige Tage gültig. Verlängerungen wurden zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vorgenommen. Da Arendt und ihr Mann auf ihre Transitvisa noch warten mussten, beschlossen sie, getrennt über die Grenze zu gehen. Und Benjamin übergab ihr einen Text, für den Fall, dass er es nicht überleben würde. Es war dieser Text, den Arendt im Juni 1941 auf ihrem Gang zur Columbia University bei sich trug. Ein Text, den Benjamin mit winziger Schrift auf neun dünne Blätter geschrieben hatte, ein paar davon Streifbänder der Schweizer Zeitung am Sonntag, daneben die Rückseite eines Briefes oder Rückseiten der Zeitschrift Les Cahiers du Sud. Es sind die Thesen Über den Begriff der Geschichte, die geschichtsphilosophische Summe seines Denkens, einer der dichtesten, faszinierendsten und irritierendsten Texte, die die Philosophie des letzten Jahrhunderts hervorgebracht hat.

Die USA waren, als Arendt in New York auf dem Weg zur 117. Straße war, kein einwandererfreundliches Land. Das waren sie schon seit den 1920er-Jahren nicht mehr, als mehrere Quotierungsregelungen die Zahl der legalen Einwanderer auf rund 160.000 pro Jahr begrenzten. 1930 erreichte die Arbeitslosigkeit nach der Großen Depression einen nie gekannten Höchststand. Um die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt nicht größer werden zu lassen, führte die Regierung unter Herbert Hoover eine Klausel ein, die von Immigranten den Nachweis finanzieller Absicherung forderte. Auch für Franklin D. Roosevelt hatte die Überwindung der Folgen der wirtschaftlichen Depression Priorität. Nach dem »Anschluss« Österreichs an das Deutsche Reich im Frühjahr 1938 berief er eine Konferenz im französischen Évian-les-Bains ein, um die Weltgemeinschaft auf eine fair verteilte Aufnahme der flüchtenden österreichischen und deutschen Juden zu verpflichten. Aber die 32 teilnehmenden Staaten konnten sich keine substanzielle Zusage abringen. Auch Roosevelt reagierte nur zaghaft, mit minimalen administrativen Verbesserungen unterhalb der offiziellen Politik. Nach den Novemberpogromen im selben Jahr wurden zumindest die Besuchervisen verlängert, sodass niemand aus den USA wieder zurück nach Deutschland oder Österreich musste.

So waren alle, die Hitlers Regime entfliehen wollten, auf ein engmaschiges Netz von freundschaftlichen und verwandtschaftlichen Beziehungen und die Unterstützung durch private Initiativen angewiesen. Affidavits – also eidesstattliche Erklärungen, im Notfall für den Unterhalt des Einreisenden aufzukommen – mussten ausgesprochen werden, Geldsendungen für das Überleben in den vielen Zwischenetappen und Warteräumen des Exils transferiert und notwendige oder auch nur Chancen erhöhende Dokumente für das Visum beschafft werden. Bei Arendt hatte Ex-Mann Günther Anders, der spätere Autor der Antiquiertheit des Menschen, interveniert, Beziehungen spielen lassen, Geld aufgetrieben und geschickt. Ein Visum und die Tickets für die Überfahrt von Lissabon nach New York bekam sie über das Emergency Rescue Committee (ERC), einer Hilfsorganisation, die von Emigranten in den USA gegründet wurde, als Deutschland im Juni 1940 Frankreich besetzte, wodurch alle, die dorthin emigriert waren, in der Falle saßen. Ein Visum für die USA aber reichte nicht aus, da Frankreich die Ausreise nicht erlaubte. Deshalb organisierte ein junger Amerikaner, Varian Fry, für das ERC in den Jahren 1940 bis 1941 in Marseille nicht nur die Beschaffung von Visa und Devisen, sondern eruierte auch Möglichkeiten, wie Fluchtwillige illegal über die Grenze gelangen konnten.

Im September 1940 beispielsweise schickte Fry Franz und Alma Werfel, Heinrich und Nelly Mann sowie Manns Neffen Golo vom Grenzort Cerbère auf den Weg über die Pyrenäen ins spanische Portbou, von wo aus die Reise legal fortgesetzt werden konnte. Kurze Zeit später schloss die Gestapo diese Route. Die Gruppe, in der Ende des Monats Walter Benjamin war, musste einen neuen, beschwerlicheren Weg wählen. Aber genau an dem Tag, an dem die Gruppe aufbrach, machten die Spanier die Grenze dicht. In der Nacht, die die Grenzer der Gruppe gewährten, bevor sie sie nach Frankreich zurückschicken wollten, nahm Benjamin sich das Leben.4 »Einen Tag früher wäre er anstandslos durchgekommen, einen Tag später hätte man in Marseille gewußt, daß man zur Zeit nicht durch Spanien konnte. Nur an diesem Tag war die Katastrophe möglich«,5 schrieb Arendt in ihrem großen Essay zu Benjamin im Merkur in den 1960ern.

Arendt und Blücher schafften es kurze Zeit später nach Spanien und Portugal und mussten anschließend zermürbende Monate in Lissabon ausharren, bis die Passage möglich wurde. Sie nahmen sich immer wieder Benjamins geschichtsphilosophische Thesen zur Lektüre vor, denn trotz des geringen Umfangs lassen die sich nicht so schnell erschöpfen. Auf minimalem Raum traten ihnen die Facetten des Autors Walter Benjamin in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit entgegen. Der Text ist kämpferisch, will die Geschichte gegen den Strich bürsten, den die bisherigen Sieger ihr verpasst haben. Er polemisiert gegen den naiven Fortschrittsenthusiasmus der Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie. Wenn man den Text aber nach einer Alternative durchsucht, nach Anweisungen, wie stattdessen der »revolutionäre Ausnahmezustand«, von dem dort die Rede ist, herbeizuführen wäre, dann verheddert man sich in Bildern, die vor theologischer Dringlichkeit vibrieren. Jeder Gegenwart sei eine schwache messianische Kraft mitgegeben, heißt es einmal, und am Ende wird das jüdische Zeitbewusstsein als eines beschrieben, in dem jede Sekunde eine kleine Pforte sei, »durch die der Messias treten konnte«.6 Doch wird diese kämpferische Heilsperspektive im selben Atemzug wieder ganz irreal gemacht, ganz in die Ferne gerückt. Berühmt geworden ist das mächtigste Bild in diesem an mächtigen Bildern nicht armen Text, die Fantasie über Paul Klees Bild »Angelus Novus«, deren Bildmächtigkeit gerade darin besteht, jeglichen Eingriff in die diagnostizierte Düsternis unwahrscheinlich zu machen:

»Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagne zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.«7

Der Engel der Geschichte weiß genau, was zu tun wäre: verweilen, die Toten wecken, das Zerschlagne zusammenfügen. Wenn es denn möglich wäre. Und selbst wenn: Dann wäre wohl das Ende der Geschichte gekommen, wie Hannah Arendt in ihrem Benjamin-Essay lakonisch bemerken wird. Der kurze Text mag unter den Emigranten in Lissabon also einiges an Diskussion ausgelöst haben. Dunkel und verworren sei der Text, gab Günther Anders im Jahr darauf Bertolt Brecht mit auf die Lektüre – Brecht sollte es im Juli 1941 von der anderen Seite her, über die Sowjetunion, nach Amerika schaffen. Der sah das zwar ganz anders, er fand die »kleine Arbeit […] klar und entwirrend«, sie wende sich »gegen die Vorstellungen von der Geschichte als eines Ablaufs, vom Fortschritt als einer kraftvollen Unternehmung ausgeruhter Köpfe«. Aber über die Wirkkraft des Textes machte er sich dennoch keine Illusionen: »man denkt mit Schrecken daran, wie klein die Anzahl derer ist, die bereit sind, so was wenigstens mißzuverstehen«.8

Es war kein angenehmer Gang für Hannah Arendt in New York im Juni 1941, denn Benjamin hatte ihr das Manuskript mit dem Auftrag übergeben, es im Falle seines Todes Theodor W. Adorno zukommen zu lassen. Adorno arbeitete am Institut für Sozialforschung, das 1934, nach einer Station in Genf, nach Amerika emigriert und an die Columbia University angebunden war. Natürlich kam sie diesem Auftrag nach. Aber nur mit dem größten Widerwillen. Während ihrer Zeit mit Benjamin in Frankreich hatte sie miterlebt, wie sehr an ihm von allen Seiten gezerrt wurde, welch starken Begehrlichkeiten die Eigensinnigkeit Benjamins ausgesetzt war. Auf der einen Seite Gershom Scholem, der Kabbala-Forscher, in dem Benjamin das »Judentum in lebendiger Gestalt«9 begegnete, der ihn dazu ermunterte, die politische und erkenntnistheoretische »Sprengkraft« der Gedankenfiguren der jüdischen Mystik und Metaphysik weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite Bertolt Brecht, dessen dichterische Aneignung des historischen Materialismus auf ihn einen großen Reiz ausübte. Arendt hätte Benjamin, wenn überhaupt auf einer Seite, dann lieber auf der Seite Brechts gesehen – für sie führte dieses Aufeinandertreffen des größten deutschen Dichters mit dem größten deutschen Kritiker zu einer vielversprechenden Akzentverschiebung in der Arbeit Benjamins: »Seine Produktion hat sich für mein Gefühl bis in stilistische Einzelheiten hinein gewandelt. Es kommt alles viel bestimmter, viel weniger zögernd heraus. Es scheint mir oft, als käme er erst jetzt an die für ihn entscheidenden Dinge heran.«10

»Die Freundschaft Benjamin-Brecht ist einzigartig, weil in ihr der größte lebende Dichter mit dem bedeutendsten Kritiker der Zeit zusammentraf.« (Hannah Arendt). Walter Benjamin besucht Bertolt Brecht in dessen dänischer Exilstation Skovsbostrand. (Akademie der Künste, Bertolt-Brecht-Archiv, Berlin)

Aber hatte Benjamin den Konflikt nicht bereits auf seine eigensinnige Weise entschieden? Die erste der geschichtsphilosophischen Thesen entwirft das Bild eines Schachautomaten: »eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Mund, saß vor dem Brett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte.«11Die Puppe gewinnt immer, weil im Tisch ein Schachmeister versteckt ist, der die Züge der Puppe lenkt. Die Puppe, das ist laut Benjamin der historische Materialismus; der Schachmeister, der ein »buckliger Zwerg« sein muss, weil er ansonsten nicht in den Tisch passt, ist dagegen die Theologie, die »heute bekanntlich klein und häßlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen«.12 Aber der Materialismus ist auf die messianische Kraft der Theologie angewiesen, um Partien zu gewinnen. Ein für beide Seiten ärgerliches Bild. Die Thesen selbst beziehen ihre Dichte, ihre Irritation und ihre Faszination aber aus ebendiesem Zusammenspiel.

Doch es gab für Arendt ohnehin einen viel größeren Quälgeist, der an Benjamin zerrte. Arendt konnte Adorno, denn alle immer nur »Teddie« nannten, nicht ausstehen, von Anfang an nicht, seit er sich gegen die Habilitation ihres damaligen Mannes Günther Anders ausgesprochen hatte. »Der kommt uns nicht ins Haus«13 ist als Ausspruch überliefert. Und jetzt, im Exil, glaubte sie, erlebt zu haben, wie Adorno als Agent des Instituts, von dem Benjamin finanziell abhängig war, die Essays kritisiert hat, ihre Veröffentlichung verhindert, sich gleichermaßen gegen den Einfluss von Brecht wie Scholem verwehrt hat, mit Scholem aber eine Allianz in dem Vorwurf bildete, Benjamin habe aufgehört, »tief« zu denken. Hatte Adorno damit nicht wesentlich zu Benjamins existenzieller Verunsicherung beigetragen? Für die schlimmste Erschütterung hatte das Institut ja bereits gesorgt, als es Benjamin dazu aufforderte, sich für den Fall zu wappnen, dass es – möglicherweise bald – dessen Stipendium nicht mehr weiterzahlen könnte.

Solchermaßen gestimmt ging Arendt nur ein paar Blöcke weiter nördlich von ihrer Wohnung in die Nähe der Columbia University, wo das Institut für Sozialforschung ein Büro hatte. Sie ließ sich von der Institutssekretärin Alice Maier, die später eine gute Freundin werden sollte, bei Theodor W. Adorno melden und übergab ihm eine Abschrift der geschichtsphilosophischen Thesen. Dass sie ihm die Originale geben musste, davon war ja nicht die Rede gewesen!14

Adorno muss verblüfft gewesen sein, als er von Arendt die geschichtsphilosophischen Thesen bekam. Er hatte sich sofort nach der Nachricht von Benjamins Tod um die Sicherung des Nachlasses bemüht,15 im Mai hatte das Institut Nachricht erhalten, dass der mit Benjamin befreundete Anwalt Martin Domke mit zwei Koffern voll Manuskripten und Büchern, die Benjamin seiner Schwester 1940 in Lourdes übergeben hatte, auf dem Weg sei.16 Aber die Thesen waren das Erste, was er von Benjamin nach dessen Tod in der Hand hielt.

Benjamins Tod hatte Adorno erschüttert. Von den vielen bitteren Abschieden von der alten europäischen Welt war der Verlust des Freundes der katastrophalste. Denn dass Adorno Benjamin aus einer Position der Überlegenheit heraus kritisiert und gequält hätte, damit hatte Arendt immens unrecht. Adorno glaubte, alles, was er philosophisch zu leisten imstande wäre, Benjamin zu verdanken. Von den ersten eigenständigen theoretischen Gehversuchen jenseits der Schulphilosophie an hatte Adorno wesentliche Gedankenfiguren seiner Theorie aus den Werken von und den Diskussionen mit Benjamin entwickelt. Das Ausmaß der Tortur, die die Diskussionen mit Adorno für Benjamin bedeuten konnten, kam daher, dass Adorno Benjamin mit aller Härte gegen Benjamin selbst verteidigen zu müssen glaubte. In dieser Hinsicht hatte Arendt vollkommen recht: Adorno unternahm alles in seiner Macht Stehende, um Benjamins Werk für sich zu vereinnahmen. Aber nur deswegen, weil dieses »für sich« seiner Ansicht nach aus kaum etwas anderem als dem idealen Benjamin bestand. Genauer gesagt, aus dem, was Adorno für den »idealen« Benjamin hielt.

1925 hatte sich Adorno mit Benjamin, Siegfried Kracauer und Alfred Sohn-Rethel in Neapel getroffen, eine übliche Diskussionsrunde, eine »philosophische Schlacht«, wie sie in wechselnder Besetzung in Berlin oder Frankfurt immer mal wieder stattgefunden hatte. Das Kaffeehaus war das natürliche Institut dieser unkonventionellen Denker; einer strengeren Einrichtung wäre es kaum möglich gewesen, so unterschiedliche intellektuelle Temperamente unter einem Dach zu halten. 1925 versuchte Sohn-Rethel, Kant und Marx zusammenzudenken, Kracauer entzifferte in der Frankfurter Zeitung die großen und kleinen Kuriositäten der Weimarer Republik als zarte Regungen einer gesellschaftlichen Emanzipation, und Benjamin bereitete seine Habilitation über das deutsche Barock vor.

Adorno war der Jüngste von ihnen, aber beileibe nicht der Schüchternste. Er glaubte, in der »philosophischen Schlacht« 1925 in Neapel das Feld gegen Benjamin behauptet zu haben, aber bald darauf begann ein strategisches Umgruppieren seiner Theorie. Als 1928 Benjamins gescheiterte Habilitationsschrift zum Ursprung des deutschen Trauerspiels als Buch erschien, entwickelte Adorno aus dessen erkenntnistheoretischer Vorrede die entscheidenden Bausteine seiner entstehenden Philosophie. »Ich an meiner Stelle hätte hier den Hinweis auf das Barockbuch nicht unterlassen können. Muß ich nun nicht hinzufügen: ich an Ihrer Stelle noch weniger«,17 mahnte Benjamin anlässlich der geplanten Veröffentlichung eines Vortrags von Adorno 1931. Aber Adorno ging es mitnichten darum, irgendetwas zu klauen oder sich auf Fragen des Urheberrechts an theoretischen Ideen einzulassen. Ihm ging es schlicht um die Formulierung einer Theorie, die es vermag, die Misere, die Ideologien und Möglichkeiten der Gesellschaft zu entschlüsseln. Und wenn Benjamin als Erster die Schlüssel dazu gefunden hatte, dann wollte er nichts lieber, als bei der Weiterentwicklung dienend zur Verfügung zu stehen. »Sie wissen, daß ich in dieser Arbeit wahrhaft das uns aufgegebene Stück prima philosophia sehe und nichts wünsche ich mehr als daß Sie der Ausführung […] so mächtig sind wie der ungeheure Gegenstand es notwendig macht«,18schrieb er an Benjamin.

Der »ungeheure Gegenstand« ist das Projekt, an dem Benjamin bis zuletzt gearbeitet und mit Adorno gerungen hat: das Projekt über die Pariser Passagen, aus dem eine »Urgeschichte des 19. Jahrhunderts« gewonnen werden sollte. Die Baustoffe, die Menschenmassen, die plüschigen Interieurs, die Sozialcharaktere, die Straßenbaupolitik, die Mode, die Lyrik Baudelaires – aus all diesem Material sollte sich ein Panorama des Paris des 19. Jahrhunderts ergeben, durch das sich der gesellschaftliche Zustand dieser Zeit gleichsam »selbst darstellt«,19 wie Adorno es ausdrückte. Die Erkenntnis einer gesellschaftlichen Formation zu einer bestimmten Zeit – in diesem Fall das 19. Jahrhundert – sollte nicht durch große historische oder philosophische Kategorien erreicht werden, sondern anhand des konkreten Materials dieser Zeit.

Damit Benjamin dieses Ziel erreichte, warf Adorno alles in die Waagschale, was er aufzubieten imstande war. Wahrscheinlich war es doch deutlich mehr, als Hannah Arendt sich vorzustellen vermochte. Er setzte Verwandte moralisch unter Druck, um Benjamin eine zusätzliche monatliche Unterstützung zu ermöglichen, er und seine Frau Gretel zahlten selbst in diesen Privatfonds ein. Er zog alle Überzeugungsregister, um Max Horkheimer, den Direktor des Instituts, dazu zu bringen, die monatliche Unterstützung seitens des Instituts zu erhöhen, und damit Benjamins Arbeitskraft möglichst auf dieses eine Projekt zu konzentrieren. Adorno setzte sich bei Horkheimer für alle Teilnehmer der neapolitanischen »Schlacht« ein. Er kämpfte für Kracauer, seinen ältesten Freund und ersten Mentor in lustvoll subversiver Lektüre philosophischer Grundlagenwerke und den Auswüchsen alltäglicher Gegenwart, obwohl er sich mit ihm auf unschöne Weise überworfen hatte. Er kämpfte um Sohn-Rethel, obwohl Horkheimer mehr als einmal signalisierte, dass er dessen Texte, in denen Adorno Hebelpunkte für die Erkenntnis der Gesellschaft vermutete, für unrettbares Geschwurbel hielt.

Am meisten aber kämpfte Adorno für Benjamin – so sehr, dass, wenn er zwischen der Loyalität zum Institut und zum Passagen-Werk hätte wählen müssen, die Entscheidung völlig klar gewesen wäre. Derart wichtig war ihm das Projekt, das er unbedingt von allen äußerlichen Einflüssen freihalten wollte, dass es ihm zeitweise ratsam erschien, es nicht den Publikationszwängen der Institutszeitschrift auszusetzen.

Adorno hätte nichts lieber gehabt, als Benjamin in seiner ständigen Nähe zu wissen, um an den Fortschritten dieses so gewichtigen Projekts beteiligt sein und mögliche Fehlentwicklungen sofort korrigieren zu können. Adornos Frau Gretel sandte einen brieflichen Lockruf aus New York, der so tat, als könnte die US-amerikanische Metropole für Benjamin eine leicht zu ertragende Fortsetzung europäischer Kultur sein, als falle man mit jedem Schritt über »sürrealistische Dinge«: »Am frühen Abend sind die Turmhäuser imposant, später aber, wenn die Büros geschlossen sind, und die Lichter spärlicher werden, erinnern sie an europäische Hinterhäuser, die nicht genügend beleuchtet sind.«20 Aber das war ein halbherziges, leicht zu durchschauendes Manöver: Nichts zog Benjamin nach Amerika. Die Kuriositäten und Preziosen, wie sie nur die alte europäische Kultur aus sich zu erzeugen vermochte, waren das Habitat, in dem er sich wohlfühlte, weil er es zu seinem Forschungsgebiet machen konnte. Mit der französischen und deutschen Sprache wären ihm die Hauptinstrumente für seine materialistischen Tiefenbohrungen abhandengekommen, und nur widerwillig begann er, Englisch zu lernen, als sich abzeichnete, dass Frankreich den Nazis in die Hände fallen würde. Arendt erinnerte sich: »Keiner von uns nahm die Sache sehr ernst, aber Benji hatte nur einen Wunsch, so viel zu lernen, um sagen zu können, dass er die Sprache absolut nicht möge. Das gelang ihm auch. Sein horror vor Amerika war unbeschreiblich, und er soll bereits damals zu Freunden gesagt haben, dass er ein kürzeres Leben in Frankreich einem längeren in Amerika vorzöge.«21

Den Institutsbrief mit der Aufforderung, sich nach alternativen Einnahmequellen umzusehen, hatte Benjamin nicht als Einziger erhalten. Als der Börsencrash und unglückliche Investments das Stiftungsvermögen des Instituts schrumpfen ließen, begann Horkheimer eine Art Rückbau des Instituts und versuchte, Kosten zu minimieren, bis hin zu den Gehältern der Mitarbeiter. Dem niederländischen Soziologen Andries Sternheim zum Beispiel, der in Genf die erste Exilstation des Instituts weiterbetrieb, nachdem es in die USA emigriert war, wurde nahegelegt, nach Amsterdam zurückzukehren, wo ihm, der mit der Besetzung der Nazis keine Chance mehr hatte, eine andere Arbeit zu finden, nochmals das Gehalt gekürzt wurde. 1944 wurden er und seine Frau nach Auschwitz verschleppt und ermordet. Wahrscheinlich gibt es mehrere solcher Geschichten, die unerzählt geblieben sind,22 weil es die Person, die sich vom Institut zu Recht im Stich gelassen fühlte, nicht postum zu Ruhm gebracht hat wie zum Beispiel Walter Benjamin. Und dennoch: Das Institut unterstützte über 200 emigrierte Wissenschaftler23 in unterschiedlichster Art und Weise. Und um Benjamin aus Europa zu retten, unternahm Horkheimer alles in seiner Macht Stehende. Er hatte ein Affidavit ausgestellt, das beim National Refugee Service beantragte Visum wurde bewilligt und konnte von Benjamin in Marseille abgeholt werden. »Wir waren schon dabei, Wohnung für ihn zu suchen. Er war auch zum dauernden Mitglied des Institutes gemacht worden und wußte es. Nach menschlichem Ermessen wäre materiell für ihn gesorgt gewesen«, schrieb Adorno im November 1940 an Scholem. Und: »Das Ende ist so grauenvoll und sinnlos, daß jeder Trost und jede Erklärung gleich vergeblich sind.«24

Adorno hatte gehofft, dass Benjamin das Manuskript des Passagen-Werks während des Marschs über die Pyrenäen bei sich getragen hatte und dass es ihn nach Benjamins Tod auf welchen Wegen auch immer erreichen würde. Stattdessen erreichte ihn eine Abschrift von neun Seiten. Adorno überführte diese Enttäuschung in einen Arbeitsauftrag. »Benjamins Tod macht die Veröffentlichung zur Pflicht. Der Text ist zum Vermächtnis geworden. Seine fragmentarische Gestalt schließt in sich den Auftrag, der Wahrheit dieser Gedanken die Treue zu halten durch Denken«,25 diese Sätze entwarf Adorno als Begleittext zu einer eventuellen Veröffentlichung der Thesen. Adorno und Horkheimer würden die prima philosophia, die ihnen laut Adorno aufgegeben war, ohne Benjamins Beitrag erarbeiten müssen. Aber dann umso mehr in seinem Sinne. Was Benjamin mit dem Passagen-Werk nicht mehr geschafft hatte, sollte für die eigene Zeit geleistet werden: aus den konkreten Phänomenen der eigenen Gegenwart diese zur Darstellung ihrer selbst zwingen. Die Urgeschichte einer Gesellschaft, die den Faschismus möglich gemacht hat. Damit verstehbar wird, wie es sein kann, dass »die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt.«26 Das Buch, das zur Dialektik der Aufklärung werden würde.

Gib’s auf! Halte stand!

Statt einer Einleitung

In den 1990ern schlich ich als durchschnittlich orientierungsloser Student durch die Gänge der Philosophischen Fakultät der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Ich hatte eine ungefähre Ahnung, was ich mir von der Philosophie erhoffte: eine umfassende Deutung meiner Welt, ihrer Gefährdungen und ihrer Möglichkeiten. Aber dieser Wunsch an die Philosophie stand in einem Missverhältnis zu meinem Fassungsvermögen, und so verdichtete sich der ehrwürdige Muff der Bibliothek zwischen Aristoteles, Spinoza und Wittgenstein immer wieder zu einem deutlichen »Gib’s auf!«

Irgendwann verschlug es mich in ein Seminar zur Dialektik der Aufklärung. Davon hatte ich, der ich eigentlich viel lieber Theaterregie studiert hätte, schon einmal in diesen beeindruckenden Begleitheften zu den Inszenierungen der Berliner Schaubühne unter Peter Stein gelesen. Die erste Lektüre war eine der nun schon öfter an philosophischen Texten erfahrenen Quälereien: mühsames Entziffern von fremden Terminologien, Hoffnungslosigkeit angesichts der philosophischen Tradition von den Vorsokratikern bis zum Positivismus, die hier aufgerufen wurde und die man sich ja eigentlich erst einmal erarbeiten müsste.

Aber dann stellte sich etwas ein, was ich von den bisherigen Lektüren noch nicht kannte: Auch wenn ich zunächst nichts verstanden hatte, so viel hatte ich doch verstanden – dass es um nichts weniger als die Gewaltgeschichte der menschlichen Zivilisation zu gehen schien. Dass die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht nur keine von außen über Deutschland und Europa hereingebrochene Katastrophe waren, sondern irgendwie in den ersten zivilisatorischen Regungen der Menschen schon angelegt. Das schien in den 1990er-Jahren aktuell und dringlich. Die Anschläge auf Asylbewerberheime, die Wahlerfolge der rechtsextremen »Republikaner«, ein nach der Wiedervereinigung aufflammender Antisemitismus schien der Verankerung von Hass und Gewalt in einen größer ausgreifenden Zusammenhang recht zu geben.

Und dann gibt es in der Dialektik der Aufklärung das berüchtigte Kapitel zur Kulturindustrie, wo die Alltagskultur der USA der 1940er-Jahre mit dieser Gewaltgeschichte kurzgeschlossen wird. Davon hatte ich hin und wieder mal gehört: dass unsere oberflächliche Kultur gerade in ihrer vermeintlichen Harmlosigkeit immer noch oder wieder »faschistisch« sei. Dieses Kapitel versprach also eine Art Initiation, versprach, mich auszurüsten mit einer Entzifferungstechnik, mit der ich die ideologischen Abgründe jeglicher Phänomene um mich herum entlarven könnte.

Aber das Bezwingende dieses Buches lag nicht nur in seinem Inhalt. Ich kapitulierte vielmehr vor seinem Stil, vor der Mächtigkeit der Sätze. Jeder zweite ist wie in Stein gemeißelt, strahlt unerbittliche Autorität aus. Doch als ich versuchte, wohlmeinende, aber noch nicht initiierte Mitmenschen von den Thesen des Buches zu überzeugen, geriet ich dauernd ins Stottern, weil die funkelnden Sätze im eigenen Mund zu faden Parolen wurden. Wie konnte das sein, woher kam diese bezwingende Plausibilität, wenn doch eigentlich kaum argumentiert wird, sondern meist nur konstatiert und behauptet?

Irgendwann war ich dem Buch ausgeliefert. Denn auch das gehört zu den Fetzen des Verstehens nach den ersten Lektüren: Man selbst scheint gemeint zu sein. Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, und etwas davon wird in jeder Kindheit wiederholt, las ich und fühlte mich verstanden. Und hatte ich nicht ohnehin das Gefühl, an die eigentliche Welt hinter den medialen Oberflächlichkeiten noch nicht herangekommen zu sein?

Deswegen las ich es immer wieder, ich wollte Handreichungen dafür bekommen, wie das Furchtbare in mir selbst und in der Welt abzustellen wäre oder wie ein »echter« Weltbezug jenseits der Kulturindustrie aussehen könnte. Aber immer wieder hatte ich gerade diese eine Stelle verpasst, die sich doch anzukündigen schien, war gerade dann wieder unaufmerksam, als Rettung versprochen wurde. Hatte mich zu sehr von den mächtigen rhetorischen Volten des Buches ablenken lassen, von Odysseus als frühem Fabrikherren oder den bestialischen Exzessen der Romane des Marquis de Sade als Konsequenzen von Kants philosophischem System. Also noch einmal von vorn, diesmal mit noch geschärfteren Sinnen, aber wieder: verpasst. Irgendwann gab ich auf, zu umfassend und zu konsequent schien die Kritik an der modernen Gesellschaft, als dass sie irgendwelche Schlupflöcher der Hoffnung böte.

Ein tiefschwarzes Buch also, ein Hausbuch für den Weltverneiner, ein dunkler treuer Begleiter für die Phase des Heranwachsens, in der Hesses Steppenwolf zu kitschig geworden ist? Aber dafür ist zu viel Zartheit zwischen den Trommelfeuern der Unerbittlichkeit versteckt, gibt es zu viele Stellen, in denen rätselhaft, aber verheißungsvoll vom Standhalten die Rede ist. Oder von einem irgendwie versöhnlichen Eingedenken der Natur. Also noch einmal von vorne.

Dieses Buch lässt einen nicht frei. Wenn man es nicht entrüstet von sich weist, entkommt man ihm nicht. So wie ich in den 1990ern, kann jeder und jede zu jedem Zeitpunkt den Moment wiederholen, als Ende der 1960er-Jahre ein Buch aus den 1940ern entdeckt, bestaunt, verworfen, zu Parolen verkleinert, als Treibstoff für besinnungslose Schwermut oder revolutionäre Energie benutzt wurde. Wie ist das möglich? Was an diesem Buch lässt es mehr sein als einen ehrwürdigen Klassiker der Philosophie des 20. Jahrhunderts?

Die Erzählung davon, wie dieses Buch geschrieben wurde, ist eine Einladung, sich von der Maßlosigkeit eines philosophischen Entwurfs faszinieren zu lassen, dessen Diagnosen uns heute, in den 2020ern augenscheinlich immer noch betreffen. Aber dabei auch zu verstehen, wie es zu dieser Maßlosigkeit kam. Und wie Zeitnot und andere Zufälligkeiten, wie stilistische und strukturelle Entscheidungen es zu einem Sprachkunstwerk werden ließen, das seinen Inhalt weit über den Entstehungskontext hinaus dringlich macht.

Verbissene Kleinrentner

Max Horkheimer feiert housewarming an der Riviera von Pacific Palisades

»Mit Ihnen bin ich glücklich darüber, daß wir Benjamins Geschichtsthesen besitzen«, schrieb Horkheimer an Adorno. »Sie werden uns noch viel beschäftigen und er wird bei uns sein.«1 Adorno hatte Benjamins Thesen im Juni 1941 in den Westen Amerikas geschickt, wo Horkheimer bereits alles für die Errichtung eines geschrumpften Kern-Instituts vorbereitete. Horkheimers Adresse befand sich in einem seltsamen Niemandsland. Denn eine Mischung aus Marketing und mentalem Kolonialismus ließ die Geografie der amerikanischen Straßennamen am westlichen Rand von Los Angeles gehörig verrutschen. Wenn man sich das Straßennetz ansieht, dann liegt die Adresse irgendwo an der Riviera zwischen Monaco und San Remo – diese amerikanische Variante der Riviera ist aber eingefasst von Fetzen des Golfs von Neapel: Westlich wird sie vom Capri, vom Sorrent und vom Amalfi Drive gerahmt.

In Wirklichkeit liegt das Grundstück, auf das Horkheimer für sich und seine Frau Maidon ein Haus bauen ließ, ein gutes Stück westlich von Downtown Los Angeles. Wenn man in Hollywood mit dem Auto auf dem Sunset Boulevard startet, dann erreicht man in gut 20 Minuten das Riviera genannte Areal. Von hier aus ist es nicht mehr weit zum Pazifik, und doch befindet man sich noch in souveräner Höhenlage, von der aus sich der Vorort Pacific Palisades bis zum Strand erstreckt. »Die Schönheit der Gegend ist so unvergleichlich, daß selbst ein so hartgesottener Europäer wie ich davor kapituliert«, schrieb Adorno an seine Eltern, als Horkheimer ihn am Ende des Jahres zu sich holte. »Das Großartigste aber sind die ungeheuer intensiven, durch nichts wiederzugebenden Farben, eine Fahrt am Ozean entlang um die Stunde des Sonnenuntergangs zählt zu den außerordentlichsten Eindrücken, die meine ja keineswegs besonders stark reagierenden Augen jemals gehabt haben. Was sich da alles an Rot, Blau und Violett abspielt, würde auf jeder Abbildung lächerlich erscheinen, ist aber überwältigend, wenn man es leibhaftig sieht.«2

Diese Landschaft diente Anfang des 20. Jahrhunderts als Kulisse der kommerziellen Fantasieproduktion, als Thomas H. Ince dort eines der ersten Filmstudiogelände errichtete und auf über 70 Quadratkilometer eine bunte Statistenbevölkerung ansiedelte: »Neben den Zelten der Indianer und den Hütten der Cowboys gab es in Inceville auch ein Schweizer Bergdorf sowie eine bunte Ansammlung japanischer Häuser, dazu noch diverse Ställe, Werkstätten, Büros und eine große Kantine sowie unten, am Meer, Platz für Schiffe und Seeschlachten aller Art«3, schreibt der Autor Francis Nenik.

Ab den 1920er-Jahren kauften die Methodisten einige Quadratkilometer von Pacific Palisades, bauten Straßen, legten Strom- und Telefonleitungen. 1927 erwarb der ehemalige Schaufensterdekorateur und Architekt Frank Meline das nordöstlichste Stück von Pacific Palisades, schenkte ihm mit dem Namen »Riviera« das Flair einer europäischen Sehnsuchtslandschaft und verschaffte damit mindestens den deutschen Emigranten emotionale Orientierung. Thomas und Katia Mann und Lion und Marta Feuchtwanger, die im südfranzösischen Sanary-sur-Mer eine Exilstation gemeinsam verbracht hatten, kamen beispielsweise in den 1940er-Jahren zunächst unter anderem am Amalfi Drive unter, bevor sie in ihre heute zu Stipendiatenhäusern umfunktionierten Villen zogen.

Dass Horkheimer überhaupt an die Westküste übersiedelte, war das Ergebnis eines beständigen Lavierens, eines andauernden Ausbalancierens widersprüchlicher Strategien. Seitdem Horkheimer 1930 (kommissarisch, ab 1932 offiziell) die Leitung des Instituts übernommen hatte, übte er das Amt mit pragmatischem Geschick aus. Als die Nazis an die Macht kamen, verlegte er das Institut rasch in die Schweiz und organisierte mit seinem Freund und Institutsgeschäftsführer Friedrich Pollock und dem Stiftungsgeber Felix Weil das Stiftungsvermögen derart, dass die Nazis keinen Zugriff darauf hatten. Aber Horkheimer fühlte sich zum Direktor nicht berufen, als »simply grauenvoll« beschrieb er seine administrativen Fähigkeiten, die ihm viel zu viel Zeit von der eigenen Arbeit an der Gesellschaftstheorie wegnahmen. Und so geriet er in eine zunehmend selbstquälerische Haltung zum Institutsmanagement. Schon die Möglichkeit, in die USA zu gehen, betrieb er nicht selbst, sie wurde ihm von den Institutsmitarbeitern Erich Fromm und Julian Gumperz angetragen. Die Anbindung des Instituts an die Columbia University in New York verkomplizierte Horkheimers Zwiespalt. Er wollte sowohl die Wirkmöglichkeiten als auch das Renommee, die diese Verbindung ermöglichte – den »Glamour als Direktor eines mit der Columbia University verbundenen Instituts«4 –, so stark nutzen wie nur irgend möglich. Und immer wieder blitzte in den Kooperationsmöglichkeiten mit amerikanischen Institutionen und Forschern die Innovationskraft eines Zusammenkommens verschiedener Forschungsansätze auf, die er zu Beginn dem Institut verordnet hatte. Denn neben pragmatischem Geschick verfügte Horkheimer auch über programmatische Souveränität. Er überführte den konventionellen, historisch ausgerichteten Marxismus seines Vorgängers Carl Grünberg in Interdisziplinarität: Spezialisten sollten im Zusammenspiel ihrer Fachgebiete – Ökonomie, Psychologie, Soziologie, Geschichtswissenschaft – eine »Theorie der gegenwärtigen Gesellschaft« leisten, immer entlang der Idee einer vernünftig gestalteten Gesellschaft, einer Gemeinschaft »freier Menschen, bei der jeder die gleiche Möglichkeit zur Entfaltung hat«.5 Horkheimer löste dieses Programm in den 1930ern auf beeindruckende Weise ein und versammelte in der institutseigenen Zeitschrift für Sozialforschung und den Forschungsprojekten eine Vielzahl von talentierten Theoretikern aus den unterschiedlichsten Gebieten. Aber auch diese programmatische Vielfalt wurde von Horkheimer ambivalent gemacht. Denn er übernahm die diktatorengleiche Stellung des Institutsdirektors von seinem Vorgänger: Der Direktor legte fest, wie genau das Verhältnis zwischen der Theorie der Gesellschaft und den empirischen Einzeluntersuchungen auszusehen hatte. Und die Sorge, bei zu großer Offenheit für Kooperationen diese Gestaltungsmacht zu verlieren, führte zu ständigen Pendelbewegungen zwischen dem Initiieren groß angelegter Projekte und dem Rückzug auf die argwöhnisch verteidigte eigene Ausprägung kritischer Gesellschaftstheorie. Horkheimer war Gastgeber einer Gelehrtenrepublik und Theoriediktator zugleich, und der eine fuhr dem anderen immer wieder in die Parade.

Als das Institutsvermögen schrumpfte, erhöhte sich mit der Gefahr, in Zukunft noch stärker auf Geldgeber von außen angewiesen zu sein, der Selbstdarstellungs- und Anpassungsdruck. Zwar war das Einwerben von grants für Forschungsprojekte nicht automatisch ein negativer Posten, Horkheimer konnte auch hier die Zusammenarbeit mit amerikanischen Forschern als produktive goutieren. Und die Aussicht darauf, mit Forschungsprojekten etwa zum Zustand der deutschen Nation nützlich im Kampf gegen den Faschismus zu sein, entsprach dem Ethos des Instituts. Als aber Anfang 1941 ein entsprechender Antrag von der Rockefeller Foundation abgelehnt wurde, schlug das Pendel ins andere Extrem, und der angesammelte Argwohn und Pessimismus Horkheimers brach sich derart Bahn, dass er in einem Brief an Adorno eine ganze Seite lang Feindsprache simulierte und die Rede hielt, von der er sich vorstellte, dass sie zum Zwecke der Ablehnung gehalten wurde: Bei ihrem Institut handele es sich um eine Gruppe von Freunden, »die keinen anderen in ihre Karten sehen lassen wollen und mit echter Wissenschaft wenig zu tun haben. Sie haben weder Beweise dafür gegeben, daß sie wirklich social research betreiben, noch daß sie sich sonst in das hiesige Leben ordentlich eingliedern wollen. Was wir über ihre anrüchige Gesinnung gehört haben, wird durch ihren organisatorischen setup bestätigt. Sie haben sich den hiesigen Gepflogenheiten keineswegs angepaßt, nach denen in jeder wissenschaftlichen Anstalt – aber auch in jeder! – der Direktor und mit ihm die sonstigen Mitglieder von einemboard wohl bekannter businessmen – nicht bloß nominell, sondern – faktisch abhängig sind. Wie und für welche Zwecke da Geld ausgegeben wird, weiß man nicht, man kann es bloß – der Gesinnung der Herren entsprechend – vermuten.«6

Wenn in der eigenen Imagination die entscheidenden Instanzen so über einen reden und die Alternative nur darin zu bestehen scheint, sich in die Abhängigkeit »wohl bekannter businessmen« zu begeben – dann ist es folgerichtig, sich das Institut nur mehr als kleine, unabhängige, isolierte Gruppe vorstellen zu wollen, sozusagen als Guerillagruppe zur Durchsetzung der wahren Theorie gegen deren Bürokratisierung und Ausverkauf.

Horkheimer forcierte den Rückbau des Instituts auf eine Kernmannschaft, ein Ortswechsel konnte dabei nur hilfreich sein. Für den Westen sprach das Klima, das Horkheimers Gesundheit förderlicher war als das in New York. Er war bereits in den Sommern 1938 und 1940 auf Erkundungsreise gegangen, hatte sich Kansas, Colorado Springs und Albuquerque angesehen und Kontakte geknüpft. Margot »Motte« Weil, eine der Ex-Frauen von Felix Weil, lebte in der Nähe von Los Angeles und wurde von Horkheimer beauftragt, Orte auszukundschaften, wo man gut leben und drei nicht zu weit voneinander entfernte Häuser mieten, kaufen oder bauen könnte. Motte nahm die Aufgabe sehr ernst, sie wusste, »dass die Männer bei Euch die wichtigeren sind, bezw. Eure Arbeit«, aber gerade dafür sei es wichtig, dass die Frauen bei Laune gehalten werden, »z. B. die Möglichkeit haben, sich viel im Freien aufzuhalten oder sich mit einem Garten zu beschäftigen oder sowas«.7 Motte fuhr nach Carmel-by-the-Sea, aber wenn es nicht San Francisco sein sollte, dann durfte es nicht nördlicher als Santa Barbara sein, sonst wäre die Anbindung an Los Angeles nicht mehr gewährleistet. Der Süden von Los Angeles enttäuschte Motte nach einer ersten Sichtung, und Ojai ging vom Klima her nicht.

Das Gebiet von Pacific Palisades, wo Max Horkheimer und Thomas Mann ihre Häuser bauen ließen. Gut sichtbar: die »zwei Reihen schöner Palmen« des horizontal verlaufenden D’Este Drive, an dem Horkheimers Haus stehen wird. (Thomas Mann House, Los Angeles [Fotograf unbekannt])

Am Ende fiel die Entscheidung für die amerikanische Riviera. Nicht zuletzt deswegen, weil dort durch die zahlreichen Emigranten bereits eine ordentliche mentale Infrastruktur vorhanden war. Horkheimers Balanceakt zwischen größtmöglicher Unabhängigkeit und institutionellem Eingebundensein, zwischen Isolation und Netzwerk, zwischen Konzentration und Außenwirkung, kam auch hier zum Tragen. Und machte vor dem Alltag nicht Halt. Eine housewarming