9,99 €

Mehr erfahren.

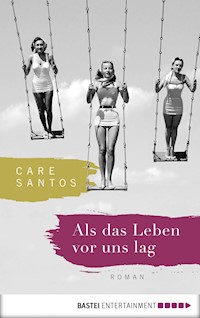

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Fünf Frauen, drei Jahrzehnte und eine Nacht, die keine von ihnen vergessen kann

Im Sommer 1950 verbringen fünf Freundinnen einen letzten gemeinsamen Abend in der Klosterschule. Keine von ihnen ahnt, dass diese Nacht ihr Leben für immer verändern wird.

Dreißig Jahre vergehen, bis die ehemaligen Klassenkameradinnen sich wiedersehen. Bei einem Abendessen bringen sie sich gegenseitig auf den neusten Stand. Ihre Lebensentwürfe könnten kaum unterschiedlicher sein, und doch scheint jede Einzelne ihr Glück gefunden zu haben. Aber je später der Abend, desto mehr Schattenseiten kommen ans Licht ...

Ein bewegender Roman über fünf Frauen, die stellvertretend für eine ganze Generation stehen

Ausgezeichnet mit dem Premio Nadal 2017

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 468

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

INHALTSVERZEICHNIS

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungZitat1950DAS PFÄNDERSPIEL1981MONOPOLE BLANCOOLGAMARTALOLANINAJULIALICHT UND SCHATTENWÜRDET IHR EINER FREUNDIN DEN MANN AUSSPANNEN?WIE WÜRDET IHR EUER SEXUALLEBEN BEWERTEN?KURZES ZWISCHENSPIEL MIT PEINLICHEN THEMEN UND EINEM ANFALLWAS IST DIE WICHTIGSTE ENTSCHEIDUNG, DIE IHR JE GETROFFEN HABT?KÖNNTET IHR EUCH IN EINEN JÜNGEREN MANN VERLIEBEN?DAS KLEINGEDRUCKTE DES VERTRAGS, GEMÄSS MARTA UND NINAVIELE ÜBERRASCHUNGEN UND EIN FINALEANMERKUNG DER AUTORINÜber dieses Buch

Im Sommer 1950 verbringen fünf Freundinnen einen letzten gemeinsamen Abend in der Klosterschule. Keine von ihnen ahnt, dass diese Nacht ihr Leben für immer verändern wird. Dreißig Jahre vergehen, bis die Schülerinnen von einst sich wiedersehen. Bei einem Abendessen bringen sie sich gegenseitig auf den neusten Stand – fünf Lebensgeschichten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Zunächst klingen sie alle sehr harmonisch. Doch je mehr Alkohol fließt, desto mehr Schattenseiten kommen ans Licht …

Über die Autorin

Care Santos (geb. 1970 in Mataró) war schon immer von Büchern umgeben. Aus diesem Grund fiel es ihr leicht sich ihre natürliche Liebe zur Literatur zu bewahren. Sie studierte Jura, jedoch ohne davon wirklich überzeugt zu sein, und arbeitete für verschiedene Medienunternehmen.

Mit 25 veröffentlichte sie ihren ersten Roman Cuentos Citricos. Seitdem hat sie mehr als 40 Titel veröffentlicht, darunter Romane, Kurzgeschichten und Jugendliteratur.

1995 bekam sie den Ciudad de Alcalá Literaturpreis und 1998 den Ana Maria Matute Kurzgeschichten-Preis. 1999 erhielt sie Sevilles Ateneo Joven für ihr Werk Trigal con cuervos. 2004 gewann sie den Gran Angular Jugendliteraturpreis für Los ojos del lobo, und 2009 den El Barco de Vapor-Jugendliteraturpreis für Se vende mamá, beide veröffentlicht bei SM, wo auch der Jugendroman El circuito de Montecarlo erschien.

Internet: www.caresantos.com

CARE SANTOS

Als das Leben vor uns lag

ROMAN

Aus dem Spanischen von Stefanie Karg

Ausgezeichnet mit demPremio Nadal de Novela 2017

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige Taschenbuchausgabe

Deutsche Erstausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2017 by Care Santos

Titel der spanischen Originalausgabe: »Media vida«

Originalverlag: Editorial Planeta, S. A.

Translation Rights arranged by Sandra Bruna Agencia Literaria,

S. L. through SvH Literarische Agentur

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Sabine Giersberg, Schwetzingen

Umschlaggestaltung: semper smile, MünchenUnter Verwendung von Motiven von © Lambert/Archive Photos/getty-images und © shutterstock: Sarah Marchant | oksanka007

Datenkonvertierung E-Book:

hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-6092-9

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für Deni OlmedoFor every single day of my life

Man kann nur das Unverzeihliche verzeihen.JOAN-CARLESMÈLICH

1950

DAS PFÄNDERSPIEL

»Komm endlich rein, sonst fangen wir ohne dich an!«

Julia kroch in das Zelt aus Bettlaken, das ihre vier Schulkameradinnen im Schlafraum zwischen den Stockbetten errichtet hatten. In der Mitte flackerte wie zur Begrüßung die Flamme einer Kerze. Julia hielt nach einem freien Plätzchen Ausschau, und Lolita, die stets sehr aufmerksam war, rückte zur Seite. Julia strich ihr Nachthemd glatt, das eigentlich nur ein verschlissener wollweißer Perkalunterrock war. Unauffällig deckte sie mit der Hand das Loch zu, das sie knapp über dem Saum entdeckt hatte. Sie schämte sich, denn es war ihr einziges Nachtgewand. Ihre Schulkameradinnen hingegen trugen hübsche Nachthemden aus feinen Stoffen, mit Mustern oder in bunten Farben, die mit Spitzeneinsätzen oder Bändern verziert waren. Die Kleidung reicher Mädchen eben. Doch Julia war nicht reich. Sie versuchte, ruhig zu atmen, und die anderen sahen sie erwartungsvoll an.

»Es ist doch immer das Gleiche mit dir, du Tranfunzel!«, zischte Olga verärgert. »Das war wirklich das letzte Mal, dass wir auf dich gewartet haben!«

Immer wenn Olga jemanden zurechtwies, zitterte ihr Doppelkinn wie Wackelpudding, selbst wenn sie flüsterte. Die anderen Mädchen mussten ein Lachen unterdrücken. Sie waren von dieser theatralischen Feierlichkeit durchdrungen, die das Spiel erforderte. Julia betrachtete sie aus den Augenwinkeln. Auch sie hätte gern gelacht.

Olgas Doppelkinn begann wieder zu beben.

»Und, Julia? Willst du uns nicht begrüßen? Oder ist da etwa ein Hündchen zu uns gekommen?«

Diesen Satz hatte Olga von den Nonnen übernommen, die in mancher Hinsicht sehr inspirierend sein konnten.

»Guten Abend«, sagte Julia.

Olga erwiderte eisig: »Bist du bereit, oder sollen wir auf den nächsten Vollmond warten?«

»Nein, nein. Ich bin bereit.«

»Ob du für deine Verspätung bestraft wirst oder nicht, überleg ich mir noch«, brummte Olga.

Wie immer kam Lolita Julia zu Hilfe. Sie war die große Menschenfreundin, die Seelentrösterin, die Vertraute, die mit sanften Worten Trost spendete und an die sich alle wandten, wenn sie traurig waren oder Probleme hatten. Obwohl Lolita aus Angst, entdeckt zu werden, nur flüsterte, sagte sie bestimmt:

»Es ist nicht ihre Schuld, Gordi. Bestimmt hat Sor Antonina sie nicht gehen lassen.«

»Sag nicht Gordi zu mir«, beschwerte sich Olga. Die Zornesfalte auf ihrer Stirn war nicht zu übersehen.

»Entschuldige«, stammelte Lolita.

»Stimmt, Sor Antonina ist schuld«, rechtfertigte sich Julia schüchtern, denn sie hatte weder den Mut noch Lust, zu erzählen, was sie alles erledigt hatte, nachdem die zahlenden Klosterschülerinnen ihr Abendessen beendet und den Speisesaal verlassen hatten. Es war Samstag, und da stand immer die gründliche Reinigung von Tischen und Stühlen auf dem Programm. Zuerst musste sie das Geschirr abräumen und den Abwasch machen. Dann waren die Stühle an der Reihe, auf denen sie Tag für Tag saßen. Jeden Samstag hatte Julia die Sitzflächen und Rückenlehnen mit Wasser und reichlich Seife zu schrubben und mit einem trockenen Tuch zu polieren, bis sie glänzten. Sie musste auf Knien den Fußboden wischen und dabei notgedrungen den Anblick der widerlichen Zehennägel von Sor Antonina ertragen, die unter dem Habit hervorlugten. Die ganze Zeit wartete sie nur darauf, dass die Nonne endlich verkündete, sie habe alles gut gemacht und könne nun gehen.

Tagaus, tagein, immer dasselbe. Während des Schuljahrs bediente sie die zahlenden Schülerinnen, im Sommer die Nonnen. Sie putzte mechanisch, befolgte die Anweisungen und stellte keine Fragen. Sie wusste, was von ihr erwartet wurde, und war den Nonnen dankbar dafür, dass sie am Unterricht teilnehmen durfte, denn Lernen war für Julia das Größte.

»Das ist aber gar nicht nett, immer den Nonnen die Schuld zu geben«, schimpfte Olga, »und das ausgerechnet von dir, Julia.«

Julia senkte beschämt den Kopf, obwohl es ihr nicht leidtat.

»Lass sie in Ruhe, Gor… Ich meine, Olga«, mischte sich Lolita wieder ein. »Los, lasst uns anfangen.«

Marta und Nina wurden allmählich ungeduldig. In dem improvisierten Zelt saßen Nina Borrás, Lolita Puncel und Julia Salas den Viñó-Zwillingen Olga und Marta gegenüber. Die Zwillinge glichen sich wie ein Ei dem anderen – braune Augen, lockiges Haar, mittelgroße Statur –, nur dass Olga dreimal so dick war wie ihre Schwester. Alle fünf waren barfuß, weil sie die angenehm kühlen Bodenfliesen unter den nackten Fußsohlen spüren wollten. Es war Ende Juli, und an der Mittelmeerküste herrschte eine drückende Hitze.

Lolita hatte ihr dunkelblondes Haar gelöst. Lang und glatt fiel es über ihr gelbes Blümchennachthemd bis zur Hüfte. Ninas Haar war zu zwei Zöpfen geflochten. Die anderen fanden diese Frisur etwas kindlich für eine Dreizehneinhalbjährige, aber Nina gab sich keine Mühe, älter zu wirken, vielleicht hatte sie sich einfach in ihr Schicksal gefügt, die Jüngste in der Clique zu sein. Sie hatte im Dezember Geburtstag und war die Einzige, die noch nicht vierzehn war, und die Einzige, die ihre Regel noch nicht bekommen hatte. Lolita hingegen war im Februar geboren und hatte ihre erste Menstruation schon mit elf Jahren gehabt. Sie war den anderen Mädchen in der Entwicklung deutlich voraus, und natürlich wurde sie von allen beneidet. Wenn man schon seine Menstruation hatte, war man wer, es war ein Zeichen von Erfahrung und Erwachsensein. Das war natürlich allen bestens bekannt.

Sor Presentación, eine neue Nonne mit aufbrausendem Charakter, nötigte Lolita, die Brust mit einer Bandage zu umwickeln und im Nachthemd zu duschen. Sie hatte auch schon Marta im Blick, deren Körper immer mehr Rundungen bekam. Sor Presentación selbst war flach wie ein Brett, sie war die Nichte eines Priesters und ziemlich verbittert. Sie war bei ihrem Onkel aufgewachsen, bis ihre Anwesenheit im Pfarrhaushalt unschicklich wurde und er sie ins Kloster gesteckt hatte. Damit war ihr Schicksal besiegelt, und daran, wie sie andere für ihren Gram und ihre Enttäuschung büßen ließ, konnte man ablesen, wie sehr sie damit haderte. Hätten die Mädchen sie nicht so sehr gehasst, hätten sie wohl Mitleid mit ihr gehabt. Selbstverständlich duschten sie nackt, sobald Sor Presentación ihnen den Rücken kehrte. Bis auf Olga.

Olga gestattete niemandem einen Blick auf ihren unförmigen Körper. Wenn einer fragte, warum sie sich nicht auszog, antwortete sie: »Ich bin nicht so wie ihr, ich halte mich an die Regeln.« Die anderen ließen sie gewähren, solange Olga sie nicht verpetzte – auch wenn man sich bei ihr nie ganz sicher sein konnte.

In den heißen Sommermonaten blieben nur wenige Schülerinnen im Kloster, die meisten fuhren am Ende des Schuljahres nach Hause zu ihren Familien. Nicht so die fünf. Sie waren die Ausnahme von der Regel. Mädchen, die keine Eltern hatten oder deren Eltern zu beschäftigt waren und ihre Töchter lieber ins Internat schickten, auch wenn sie dafür ein kleines Vermögen hinblättern mussten. Nur bei Julia war das anders. Julia hatte niemanden, nur die Nonnen.

Dieser Abend war für die Viñó-Zwillinge von besonderer Bedeutung. Es war nicht nur ihr Geburtstag, der 29. Juli, sondern auch ihr letzter Abend im Internat. Am Morgen hatte ihnen ihre Mutter am Telefon verkündet, sie würde sie am nächsten Tag, gemeinsam mit dem neuen Stiefvater, »nach Hause« holen. Vor ihnen lag eine spannende Zukunft voller Veränderungen, weit weg. Ihr Stiefvater war ein hässlicher Mann mit Glatze, den sie nur vom Foto kannten. Und ihr neues Zuhause, von dem sie keinerlei Vorstellung hatten, war nicht mehr die dunkle Wohnung im dritten Stock in der Calle Pérez Galdós, in der sie aufgewachsen waren, sondern lag in der ersten Etage in der Calle Laforja, Ecke Vía Augusta. Olga frohlockte, denn sie liebte Veränderungen und setzte große Hoffnungen auf das neue Leben. Marta hingegen sprach kein Wort. Dafür schrieb sie täglich Seite um Seite in ihr Tagebuch, nur für sich.

»Beginnen wir mit dem Schwur«, sagte Olga bestimmt.

Julia verzog resigniert das Gesicht. Es war immer das Gleiche. Olga gab die Zeremonienmeisterin. Theoretisch wäre jede mal an der Reihe gewesen, doch die Mädchen wählten stets Olga für die Aufgabe aus, weil sie eine überbordende und perverse Fantasie hatte. Keiner anderen fielen schwierigere Mutproben und grausamere Strafen ein. Mit Olga als Zeremonienmeisterin war der Nervenkitzel garantiert. Zudem war sie so dick, dass sie im Nachthemd wie eine Wahrsagerin aus dem Comic aussah, ein Eindruck, den der schwarze Samtturban voller Glitzersternchen, den sie aus der Kommode ihrer Mutter entliehen hatte, noch verstärkte.

Hinter ihrem Rücken war Olga für die anderen »la Gorda«, die Dicke, aber das hätte keine laut ausgesprochen. Wenn sie gut gelaunt war, ließ Olga ihnen gerade noch den liebevollen Spitznamen »Gordi« durchgehen, auch wenn bei der ein oder anderen bei dem Spitznamen schon eine gewisse Boshaftigkeit mitschwang. Sonst ließ Olga keine Anspielungen auf ihre Körperfülle zu. Sie tat so, als wäre das kein Problem für sie oder ihr noch gar nicht aufgefallen. Aber von Marta wussten die anderen, dass Olga in Wahrheit große Komplexe deswegen hatte – »und zwar immer mehr«, wie Marta versicherte – und dass sie nachts über ihr Unglück weinte und die schlanken Mädchen verfluchte.

»Kein Wunder, dass ihr zum Heulen zumute ist«, sagte Julia einmal. »Sie sieht aus wie ein Kloß.«

»Komm ja nicht auf die Idee, ihr das zu sagen«, warnten sie die anderen.

Aber Julia schlug die Warnung in den Wind. Nach einer von Olgas Grausamkeiten schleuderte sie es ihr direkt ins Gesicht, einfach so. Manch eine freute sich insgeheim, dass endlich jemand der Anführerin die Stirn bot. Andere lächelten verstohlen, als Olga vor Wut und Scham puterrot wurde. Dabei hatten sich Julia und Olga bis zu jenem Tag gut verstanden. Julia stibitzte regelmäßig für Olga Kekse und Käse aus der Vorratskammer der Nonnen. Olga hatte Julia einmal ein Satinband für die Haare geschenkt. Aber seit das Wort »Kloß« gefallen war, war alles anders. Zwischen ihnen entwickelte sich ein Groll, der noch etwas Kindliches hatte, in dem sich aber schon etwas von den komplizierten Beziehungen der Erwachsenen widerspiegelte. Olga hätte beim Anblick von Julia, die so schmächtig und schlank war, wie sie selbst es niemals sein würde, am liebsten losgeheult. Und sobald Olga auftauchte, war Julia angespannt und lauerte nur darauf, dass Olga wieder eine ihrer Spitzen losließ. Leider wurden ihre Erwartungen nie enttäuscht.

»Spielen wir jetzt endlich Wahrheit oder Pflicht?«, drängte Nina.

»Alles zu seiner Zeit«, sagte Olga. »Wir sind noch beim Schwur. Reicht euch die Hände.«

Sie reichten sich die Hände. Alle setzten eine feierliche Miene auf, wie Olga es ihnen vormachte.

»Wir schwören, allen Befehlen der Zeremonienmeisterin zu gehorchen«, flüsterte Olga mit der Würde einer Priesterin.

»Wir schwören, allen Befehlen der Zeremonienmeisterin zu gehorchen«, wiederholten die anderen im Chor, und sie gaben sich Mühe, besonders leise zu sprechen.

»Wir schwören, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit.«

»Wir schwören, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit.« Während sie die Litanei nachsprachen, dachte Julia, dass Olga ihr Angst machte, Olga war einfach böse.

»Wenn wir uns nicht an die Regeln halten, akzeptieren wir jede Strafe, so hart sie auch sein mag.«

»Wenn wir uns nicht an die Regeln halten …«

»Wenn wir entdeckt werden, schwören wir bei Gott, dass wir nichts wissen, um unsere Kameradinnen zu schützen.«

»… schwören wir bei Gott …« Diesen Teil sprachen sie besonders ehrfürchtig aus, denn falsch bei Gott zu schwören war eine Sünde, und jede malte sich aus, wie sie heldenhaft ein Verhör der Nonnen überstehen würden.

»Schön«, sagte Olga, und sie lösten die Hände. »Nun zu den Pfändern. Du fängst an, Marta. Was hast du zu bieten?«

Marta legte ihren Füllfederhalter in die Mitte des Kreises neben die Kerze, einen blauen Parker, der seit zwei Jahren ihr ständiger Begleiter war. Sie hatte ihn zu ihrem zwölften Geburtstag bekommen, es war das letzte Geschenk ihres Vaters vor seinem Tod gewesen. Ihr Name war in die Spange eingraviert. Marta wollte Schriftstellerin werden, und der Füller war für sie der Beweis, dass sie auf dem richtigen Weg war.

»Jetzt du, Nina«, befahl Olga.

Nina legte ein abgegriffenes Buch über die Kunst des Handlesens in die Mitte, ein wahrer Schatz für sie. Auf dem Deckel war eine grüne Hand vor einem gelben Hintergrund abgebildet, und darüber stand der Titel: Die Linien des Schicksals. Diese Ausgabe war nahezu vergriffen, sie stammte noch aus den Vorkriegsjahren, und die Nonnen hielten das Werk für ketzerisch. Deshalb versteckte Nina es zwischen Bettlaken und Matratze vor fremden Blicken, immer dicht neben ihrem Kopf. Mithilfe des Buches hatte Nina gelernt, die Zukunft zu lesen, weshalb sie im Internat eine der beliebtesten Schülerinnen war. Ihr Wissen ließ sie sich teuer bezahlen: Von den Freundinnen verlangte sie drei Reales, von den anderen Mädchen zwei Peseten.

»Lolita, du bist an der Reihe«, verkündete Olga.

In der Kreismitte landete das recht verknitterte Porträt eines jungen Mannes. Er war etwas über zwanzig und saß an einem Klavier, mit einem Notenheft in der Hand. Auf dem Deckblatt stand zu lesen: Fantaisie Impromptu. Chopin. Der Mann trug einen hellen Anzug mit Weste. Der gestärkte weiße Kragen passte zu dem Einstecktuch in der Brusttasche, die Krawatte war genauso schwarz wie sein mit Brillantine nach hinten gekämmtes Haar. Unter dem Foto stand: Gaspar Puncel.

Keines der Mädchen stellte Fragen, denn alle wussten, wer der elegante Pianist war. Lolita hatte ihnen Tausende Male von ihrem Vater erzählt, den »die Roten« zu Kriegsbeginn erschossen hatten. Er war auf dem Weg zur Hochzeit des Erben einer der vornehmsten Familien Barcelonas gewesen, für die man ihn gemeinsam mit Lolitas Mutter, einer Opernsängerin, engagiert hatte. Mit nur wenigen Monaten wurde Lolita zur Vollwaise. Sie hatte keine Geschwister und kam zunächst zu Verwandten in San Sebastián, die sie, wie sie betonte, irgendwann wieder aus dem Internat abholen würden. Es war nicht weiter verwunderlich, dass Lolita, wie viele andere auch, die Roten für alles Übel in der Welt verantwortlich machte.

»Jetzt bist nur noch du übrig, Julia«, sagte Olga am Ende.

Julia zögerte. »Ich habe nichts dabei, ich gehe schnell meine Stoffpuppe holen.«

»Weggehen ist verboten«, sagte Olga harsch, »das weißt du genau.«

»Ich hatte vorher keine Zeit, etwas zu holen. Lass mich gehen, ich bin doch gleich zurück.«

»Nein!«, sagte Olga bestimmt, und ihr Doppelkinn zitterte. »Regeln sind dazu da, befolgt zu werden.«

Julia ging in Gedanken ihre bescheidenen Möglichkeiten durch. Wenn sie ein Nachthemd wie die anderen hätte, könnte sie ein Zierband oder einen schönen Knopf davon lösen, doch ihres hatte nur fadenscheinige Stellen und lose Säume.

»Ich hab’s«, sagte sie plötzlich. »Wie wär’s mit einem Haar? Ich könnte mir ein Haar ausreißen und …«

Sie griff schon nach ihrem halblangen schwarzen Haar, als Olga ihr mit der Geste eines Weltenrichters bedeutete, innezuhalten.

»Ein Haar ist doch kein Pfand. Leuchtet dir das nicht ein? Sieh dir an, was die anderen mitgebracht haben. Das sind wertvolle Gegenstände, für die man bereitwillig ein Risiko eingeht, um sie wiederzubekommen. Wer will denn schon ein Haar wiederhaben?«

Julia sah sich auf verlorenem Posten.

»Ich kann dir was leihen«, bot Lolita an.

Olga schüttelte entschieden den Kopf und sagte: »Es muss etwas Eigenes sein.«

»Dann kann ich nicht mitspielen«, gab Julia sich geschlagen.

»Tja, leider«, sagte die Zeremonienmeisterin, und die anderen pflichteten ihr bei. Lolita missfiel, dass man Julia so erniedrigte. »Es sei denn …«, ein boshaftes Lächeln huschte über Olgas Gesicht, »es sei denn, du kannst dich von etwas Intimem trennen.«

Julia wurde puterrot. Die anderen waren wie versteinert. Olga genoss die Wirkung ihrer Worte. Die Kunst, Spannung zu erzeugen, beherrschte sie wie keine Zweite.

»Was meinst du?«, hakte Julia nach.

»Deinen Schlüpfer«, erklärte Olga. »Hast du einen Schlüpfer an, oder war dafür auch keine Zeit?«

Leises Glucksen und betretene Blicke. Wie konnte Olga es wagen? Wenn das die Nonnen wüssten, würden sie Olga direkt in die Kapelle schicken und dem Erzbischof schreiben – er war der Cousin von Madre Rufina –, um ihre Exkommunikation zu fordern. Nur Lolita widersprach der wahnwitzigen Idee.

»Schämst du dich nicht, so etwas von ihr zu verlangen, Olga? Hör auf! Lass Julia gehen, damit sie ein normales Pfand holen kann.«

»Wie bitte? Was ist denn an einem Schlüpfer nicht normal, Lolita? Was trägst du denn? Etwa nur einen Unterrock?«

Es wurde wieder gekichert, diesmal vernehmlich.

»Wir stimmen ab«, schlug Olga kurzerhand vor. »Hebt die Hand, wenn ihr dafür seid, dass Julia ihren Schlüpfer auszieht und als Pfand abgibt.«

Marta und Nina mussten an sich halten, um nicht loszuprusten, und hoben die Hand. Olga verkündete: »Wir sind in der Mehrheit. Entweder der Schlüpfer, oder das war’s für dich.«

»Julia, hör nicht auf sie, die machen nur Spaß«, flehte Lolita ihre Freundin an.

Doch Julia hatte auch ihren Stolz, und sie hatte entschieden, sich auf das Spiel einzulassen.

»Sollen sie doch, es ist mir egal«, antwortete sie und zog etwas umständlich den Saum ihres Nachthemdes hoch. Der Baumwollschlüpfer war genauso schlicht wie die übrige Kleidung und wurde nur von einem Band gehalten, denn das Gummi war schon seit Ewigkeiten ausgeleiert, aber eine andere Unterhose hatte sie nicht.

Ein paar flinke Bewegungen, und der Schlüpfer lag auf dem Boden. Julia hob ihn auf und warf ihn Olga auf die nackten Füße. Die hob ihn mit Zeigefinger und Daumen hoch und verzog angeekelt das Gesicht. Einem der Mädchen entfuhr ein »Das ist ja widerlich!«, als Olga den Schlüpfer in die Mitte schob, natürlich in gebührender Entfernung zu dem Foto von Lolitas Vater.

»Jetzt können wir anfangen«, verkündete Olga. »Ich als Zeremonienmeisterin gebe natürlich kein Pfand ab. Seid ihr bereit?«

Die Mädchen warteten wie immer voller Spannung darauf, dass Olga kundtat, welche Spielvariante sie an dem Abend spielen würden.

Das Spiel hieß »Wahrheit oder Pflicht«. »Wahrheit« bedeutete, dass Olga höchst heikle oder sehr unangenehme Fragen stellte, etwa »Wen hasst du am meisten auf der Welt?« oder »Welche der sieben Todsünden würdest du am liebsten begehen?« Theoretisch war es nicht erlaubt zu lügen, aber wenn man eine Information nicht preisgab, passierte erst mal nichts. Es hing ohnehin alles vom Urteil der Zeremonienmeisterin ab, die meistens zu dem Schluss kam, dass man nicht die Wahrheit sprach, wenn man nichts Schockierendes sagte. Das Spiel bestand also darin, unaussprechliche Dinge zu offenbaren, die einem die Schamesröte ins Gesicht trieben oder einen in die Hölle brachten. Es war ausgesprochen amüsant und aufregend.

Bei »Pflicht« hingegen wurde die Sache noch riskanter. Da fielen Olga die schlimmsten Dinge ein: Man sollte den Klausurbereich betreten und einer Nonne einen Schuh entwenden, im Nachthemd in den Brunnen steigen, mit entblößten Beinen an dem Kämmerchen vorbeigehen, in dem Vicente schlief, den alle nur den Klosterdepp nannten. Die Mädchen betrachteten es als eine Art Initiationsritual. Die einzige Art von Abenteuer, die sie sich an dem langweiligen, grauen Ort erlauben konnten, der ihnen allen verhasst war.

»Heute spielen wir Pflicht«, verkündete Olga und fügte gleich hinzu: »Ich warne euch! Die Mutprobe heute hat es in sich. Aber wenn ihr abspringen wollt, ist es dafür leider zu spät. Wenn ihr die Aufgabe nicht schafft oder einen Fehler macht, verliert ihr euer Pfand. Vielleicht behalten meine Schwester und ich es als Geburtstagsgeschenk. Oder als Abschiedsgeschenk. Ihr wisst ja, dass wir morgen für immer verschwinden«, verkündete sie freudestrahlend, und die anderen beneideten die beiden.

Olga zog etwas unter ihren kräftigen Oberschenkeln hervor: eine zierliche vergoldete Stickschere, deren Griff mit wunderschönen floralen Motiven verziert war.

»Das hier ist die Tatwaffe«, sagte sie mit einem boshaften Lächeln und zischte: »Das ist meine Schere, also passt gut drauf auf, ich will sie wiederhaben. Ihr geht nacheinander. Die Mutprobe ist für alle gleich. Hört gut zu, denn ich werde die Regeln nur ein einziges Mal erklären. Verstanden?«

»Ja«, flüsterten alle wie aus einem Munde. Sie rückten näher zusammen, um Olga besser hören zu können und ja nichts zu verpassen.

Olga verkündete großspurig: »Ihr müsst in einen Raum gehen, eine Haarsträhne abschneiden und wieder hierherkommen. Dafür habt ihr allerhöchstens sechs Minuten Zeit.«

Lolita unterdrückte einen Schrei und hielt sich eine Hand vor den Mund. Das war nicht das erste Mal, dass Olga von ihnen verlangte, den Klausurbereich zu betreten, aber so weit war sie noch nie gegangen. Was sie forderte, schien unmöglich.

»Wie sollen wir einer Nonne eine Haarsträhne abschneiden, wenn alle beim Schlafen ihre Haube anbehalten?«, fragte Lolita und sprach damit aus, was alle dachten.

»Ich habe nicht gesagt, dass ihr in die Zelle einer Nonne gehen sollt«, stellte Olga lächelnd klar, und ihr Doppelkinn bebte. »Das haben wir schon so oft gemacht, das ist doch langweilig.« Sie schüttelte den Kopf.

Allgemeine Verwirrung machte sich breit.

»Wo sollen wir dann hingehen?«

»Zum Klosterdepp.«

Olga grinste triumphierend. Ihren Kameradinnen waren Verwirrung und Furcht ins Gesicht geschrieben. Das war eine echte Mutprobe! Kaum zu bestehen!

»Wir sollen uns in die Kammer von Vicente schleichen? Das ist doch Sünde!«, entfuhr es Marta.

»Jemandem eine Haarsträhne abzuschneiden ist meines Wissens keine Sünde«, entgegnete Olga.

»Aber mit einem Mann allein in einem Raum zu sein schon.«

»Blödsinn!«, beendete die Zeremonienmeisterin die Diskussion. »Der Klosterdepp ist kein richtiger Mann.«

Die Nonnen ließen Vicente in der Kammer neben dem Holzlager schlafen. In dem Verschlag, der bei den Mädchen eine verbotene Neugierde weckte, befanden sich nur eine Pritsche, die dicht an der verdreckten Wand stand, und eine umgedrehte kaputte Orangenkiste, die als Tisch diente. Auf einem Brett befand sich eine seltsame Ansammlung von Gegenständen, die der junge Mann im Freien gefunden hatte: Kiefernzapfen, Steine, Glasscherben, Schraubenmuttern, Knöpfe, tote Insekten und sogar eine vertrocknete Maus.

Vicente verdankte seine Anwesenheit der Nächstenliebe der Nonnen. Er war der einzige junge Mann, mit dem die Internatsschülerinnen außer ihren Familienangehörigen Umgang haben durften. Er war ein Riese mit dunklen Haaren, schwarzen Augen und unberechenbar. Mit seinen neunzehn Jahren war er gerade mal fünf Jahre älter als die Mädchen, durch seine hünenhafte Statur wirkte er jedoch älter. Sie beobachteten ihn heimlich, wenn er schweißgebadet Brennholz herbeikarrte oder das Hemd auszog, um sich am Waschbecken im Patio zu erfrischen. Vicente wäre ein schöner Mann, wenn er nur nicht so einfältig wäre, sagten die Mädchen. Er könnte sogar mit Lolitas Cousin mithalten, den sie nur von einem alten Foto kannten. Lolitas Cousin sah blendend aus, und er war noch dazu sehr klug, aber unerreichbar, denn er lebte in San Sebastián.

Die Nonnen erzählten, dass sie Vicente in der Drehlade gefunden hatten, zu einer Zeit, als es im Kloster noch eine Drehlade gab. Die diensthabende Nonne damals war uralt, taub und zu langsam, um einen Blick auf die Person zu erhaschen, die ihnen das unerwünschte Geschenk hinterlassen hatte. Madre Rufina hatte sich mit dem Pfarrer und auch mit ihrem Cousin, dem Erzbischof, beraten, und alle waren einhellig der Meinung gewesen, Gott hätte ihnen den armen Tropf gesandt, um ihre Güte und ihre Barmherzigkeit auf die Probe zu stellen, und nun erwarte Gott von ihnen, dass sie das Kind aufzögen und es vor der Welt versteckten. Dass der Junge so anders als alle anderen Kinder sei, wäre gewiss die Strafe für das liederliche Leben irgendeines gefallenen Mädchens. Also blieb den Nonnen nichts anderes übrig, als sich des Neugeborenen anzunehmen, dessen Gesicht das Stigma einer Sünde trug, die sich die Nonnen nicht vorzustellen wagten.

Zu Ehren des Heiligen, der ihren Orden gegründet hatte, nannten sie ihn Vicente, und einige Jahre lang war er das Lieblingsspielzeug der jüngeren Nonnen, die ihn abwechselnd fütterten. Als es an der Zeit war, lehrten sie ihn die Gebete, das kleine Einmaleins und das Alphabet. Mit sechs steckten sie ihn zu den Mädchen in die Vorschulklasse. Bis zur zweiten Klasse hielt er wacker durch, doch in der dritten Klasse kam er einfach nicht mehr mit, da war Hopfen und Malz verloren. Er wiederholte die Klasse fünfmal, bis man entschied, ihn von den Mädchen zu trennen und ihm andere Pflichten aufzuerlegen. Am besten konnte er sich Gebete merken, ein Beweis dafür, dass er offenbar Gott näherstand als den Menschen. Er konnte das Vaterunser auswendig aufsagen, das Ave-Maria, das Glaubensbekenntnis, das Schuldbekenntnis, das Salve-Regina, die Seligpreisungen und sogar die Novene zur Mutter Gottes, noch dazu in schwindelerregendem Tempo und ohne einen einzigen Versprecher. Nachts dröhnte seine tiefe Stimme durch die dumpfen, leeren Hallen des Klostergebäudes, und zwar so schnell, dass man die Worte kaum verstand: »Dir Himmelsfürstin heilige Jungfrau María biete ich Seele und Leben und Herz schenke mir dein Mitleid und verlasse mich nicht heilige Mutter Amen.«

Die Nonnen überkam stets ein Anflug von Stolz, wenn sie Vicente zuhörten. Die nützlichen Unterweisungen bezahlte er mit seiner Arbeitskraft. Er kümmerte sich um die Beete im Gemüsegarten und jätete Unkraut. Er half beim Gottesdienst, wenn der Dorfpfarrer ins Kloster kam, ein kleiner rundlicher Mann, der hoch zu Vicente aufblicken musste. Er karrte das Feuerholz herbei und half den Nonnen bei allen Aufgaben, die mehr Kraft als Verstand erforderten. Er hatte ein schlichtes Gemüt und ein Lächeln, das allen zu Herzen ging.

Mehr oder weniger zu der Zeit, in der sie ihn aus dem Unterricht nahmen und in der sich bei ihm ein erster Bartflaum und der Stimmbruch bemerkbar machten, hatten die Nonnen ihm auch die Kammer neben dem Holzlager zugewiesen. Er konnte unmöglich in ihrer Nähe bleiben, geschweige denn in der Nähe der Mädchen. Es war schon kurios genug, den Riesen in einem Mädchen-Internat wohnen zu lassen, auch wenn sie damit nur die Anweisungen des Erzbischofs befolgten. Der kleine Vicentín hatte sich zur Überraschung der Klostergemeinschaft zu einem beeindruckenden Hünen gemausert, dessen schwielige, behaarte Füße beim Schlafen über die Pritsche hinausragten. Für die Landarbeiter im Dorf war er einfach »der Klosterdepp«, aber im Kloster bevorzugten sie die Bezeichnung »Junge«. Nur die älteren, boshaften Schülerinnen nannten ihn »Trottel« oder auch »Klosterdepp«. Die Nonnen versuchten, ihn von den Schülerinnen fernzuhalten, denn ihnen war nicht entgangen, dass er die Beine und Brüste der Mädchen anglotzte, auch wenn sie diese sorgsam verhüllten, wie es ihnen Sor Presentación aufgetragen hatte. Dennoch blieb Vicente für die Nonnen ihr Spielzeug – ein besonderer Junge, der nur ihnen gehörte und den Gott nicht erwachsen werden ließ.

»Was soll das heißen, er ist kein richtiger Mann?«, wollte Nina wissen. »Willst du damit sagen, dass er nicht …?«

Olga schüttelte bestimmt den Kopf.

»Was passiert, wenn er aufwacht, wenn wir ihn berühren?«, fragte Marta. »Und wenn er uns bei den Nonnen verpetzt?«

Bei dem Wort »berühren« kicherten die Mädchen erneut.

»Dann behaupten wir einfach, dass er lügt«, sagte Olga entschieden. »Alle wie aus einem Mund. Wem werden sie wohl eher glauben? Einem armen Trottel oder fünf braven Mädchen, die ihre Sinne beisammenhaben?«

Das war ein schlagendes Argument.

»Keine Sorge! Er wird schon nicht aufwachen«, meinte Julia. »Die Nonnen geben ihm Schlaftabletten.«

»Woher weißt du das denn schon wieder?«, fragte Olga.

»Weil ich manchmal dabei helfe, sie zu richten. Ich weiß alles, was die Nonnen machen.«

»Können wir auch zu zweit gehen?«, wagte Nina zu fragen.

»Nein. Diese Mutprobe muss jede allein bestehen«, erwiderte Olga. Furcht machte sich breit. »Noch Fragen?«

Keine sagte ein Wort.

»Gut, dann fängst du jetzt an.« Olga zeigte auf Nina. »Aber lasst uns vorher noch für einen guten Ausgang beten.«

Wieder hielten sie sich an den Händen, während sie leise und feierlich ein Vaterunser auf Latein sprachen. Beim Amen übergab Olga die Stickschere an Nina, die das Zelt verließ und sich auf den Weg machte.

Die übrigen Mädchen schlossen den Kreis und begannen wie Märtyrer die Sekunden rückwärts zu zählen. »Dreihundertsechzig, dreihundertneunundfünfzig, dreihundertachtundfünfzig …«

Die Luft knisterte förmlich vor Spannung, bis Nina triumphierend zurückkehrte, als gerade noch achtundfünfzig Sekunden übrig waren, die struppige dunkle Haarsträhne wie eine Trophäe in die Luft gereckt. Dann hielt sie sie ihren Kameradinnen vors Gesicht. Eine nach der anderen berührte die Haare.

»Möchtest du uns etwas sagen?«, fragte die Zeremonienmeisterin.

Der Bericht der ersten Heldin der Nacht fiel knapp aus: »Er schnarcht.«

Als Nächste war Lolita dran. Zitternd nahm sie die Schere von ihrer Vorgängerin entgegen. Doch diesmal endete das Abenteuer mit einer Enttäuschung: Schon bei »einhundertzweiundvierzig« kehrte Lolita zurück. Kreidebleich, nach Luft schnappend und mit leeren Händen.

»Ich kann das nicht«, sagte sie. »Ich hab Angst vor ihm.«

»Das solltest du dir gut überlegen«, warnte Olga. »Wenn du die Aufgabe nicht erfüllst, gehört dein Pfand mir. Vielleicht gebe ich es dir wieder, wenn du Buße tust, aber das wird dann richtig hart. Ich gebe dir eine zweite Chance, aber diesmal hast du nur fünf Minuten Zeit.«

»Nein. Lieber eine Strafe«, sagte Lolita und setzte sich wieder an ihren Platz.

Die Strafen, die Olga sich als Buße ausdachte, waren fürchterlich, aber nichts konnte schlimmer sein als diese Mutprobe, dachte Lolita. Mal durfte man mitten im Winter eine ganze Woche lang den Patio nur ohne Mantel betreten, mal musste man drei Tage lang die Treppe zu den Schlafräumen auf den Knien hochrutschen und dergleichen Dinge mehr. Lolita war bereit, alles zu tun, um das Foto ihres Vaters wiederzuerlangen. Alles, außer noch einmal die Kammer des Riesen zu betreten.

Nun war Marta an der Reihe. Olga überreichte ihrer Schwester die Schere und wünschte ihr Glück. Der Countdown begann von Neuem, und alle waren so beklommen wie beim ersten Mal.

»Dreihundertsechzig, dreihundertneunundfünfzig, dreihundertachtundfünfzig …«

Nur noch zehn Sekunden, aber Marta tauchte einfach nicht wieder auf. Als alle schon dachten, sie hätte es nicht geschafft, erschien sie mit triumphierender Miene und präsentierte eine Haarsträhne, die sogar noch dicker war als die von Nina erbeutete.

»Er hat mich am Nachthemd gepackt! Ich wäre vor Angst fast gestorben«, sagte sie, vielleicht auch, um den Erfolg ihrer Mission aufzuwerten.

»Im Schlaf?«, fragte Lolita.

»Ich weiß es nicht, ich war in Gedanken schon draußen.« Marta rümpfte die Nase. »Diese Schlafkammer ist einfach nur eklig.«

»Aber das kriegt er doch gar nicht mit, du Dummchen, du weißt doch, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat«, sagte Nina.

»Aber das muss ihm doch auffallen«, flüsterte Marta. »Eigentlich dürfte kein Mensch an so einem Ort schlafen müssen.«

»Das geht dich nichts an, das ist Sache der Nonnen«, meinte Olga. Sie deutete auf die Haarsträhne: »Gib sie mir.«

Marta überreichte sie ihr widerwillig. Olga hielt sie sich unter die Nase und schnupperte ausgiebig daran. Sie war entzückt.

»Sie riecht nach Stall«, befand sie, ehe sie die Haare in die Mitte legte, neben die Kerze.

»Darf ich auch mal?«, fragte Lolita.

»Nein. Du hast es dir nicht verdient.«

Nun war Julia an der Reihe. Marta übergab ihr die Schere, so wie Nina sie an Lolita weitergereicht hatte: von der Eingeweihten zur Novizin.

»Viel Glück, Julita!«, wünschte Marta.

»Danke.« Julia versagte beinahe die Stimme. Sie richtete den Blick fest auf die Schere, als hätte man ihr gerade eine echte Waffe übergeben.

»Das wird nicht leicht für dich, Julia«, sagte Olga von oben herab. »Enttäusch uns nicht. Auch ich wünsche dir Glück.«

Julia stahl sich mit der Schere in der Hand aus dem Zelt, das Herz pochte ihr bis zum Hals.

Wieder begannen sie, die Sekunden hinunterzuzählen – »dreihundertsechzig, dreihundertneunundfünfzig …« –, und kaum ein Laut war zu hören, als Julia auf bloßen Füßen die Treppe hinunterhuschte. Keine Tür knarrte. Jetzt musste Julia die Kammer schon betreten haben und zum Lager des schlafenden Riesen schleichen – »dreihundertzwanzig, dreihundertneunzehn …«. Sie malten sich aus, wie sie nach seiner dichten Mähne tastete und dabei vor Angst fast umkam.

Es schien, als vergingen die Sekunden diesmal viel langsamer – »dreihundert, zweihundertneunundneunzig …«. Die Mädchen warfen sich bange Blicke zu – »zweihundertfünfzehn, zweihundertvierzehn …« –, und die Kerzenflamme flackerte im Takt ihrer kurzen Atemzüge – »einhundertdreizehn, einhundertzwölf …«. Die Unruhe wuchs, wie schon zuvor bei Marta – »fünfzehn, vierzehn …«. Sie lauschten angespannt – »neun, acht …« –, doch es war absolut nichts zu hören, obwohl die Zeit ablief – »fünf, vier …«. Hoffnungslos.

»Drei, zwei, eins, null«, flüsterten sie weiter und sahen einander an. Schweigend hielten sie sich an den Händen, in Erwartung dessen, was nun geschehen würde. Ein Schauder lief ihnen über den Rücken.

»Julia hat verloren«, meinte Olga.

Weitere Sekunden verstrichen, aber nichts war zu hören. Die Flamme bewegte sich nicht mehr. Olgas Doppelkinn auch nicht.

»Lasst uns ein Vaterunser für sie beten«, schlug die Zeremonienmeisterin vor.

Sie beteten ein Vaterunser und ein Ave-Maria.

»Wir sollten sie suchen gehen«, schlug Lolita vor und wollte schon aufstehen.

Olga hob eine Hand und befahl: »Sitzen bleiben! Hört ihr das?«

Sie hielten den Atem an und lauschten. Zuerst vernahmen sie nur einen undeutlichen Laut. Eine kaum merkliche Störung der nächtlichen Ruhe. Eher eine Warnung als eine Bedrohung. Es folgten das dumpfe Krachen einer Tür und eine Art tierisches Grunzen. Seit dem Countdown waren mehr als drei Minuten verstrichen, da hörten sie einen Knall und schließlich ein Getöse, als würden unzählige Dinge zu Boden stürzen – womöglich die ekligen Fundstücke des Klosterdeppen?

Plötzlich schrie Julia so laut auf, dass ihnen das Blut in den Adern gefror. Noch nie hatten sie solch einen Schrei vernommen. Als hätte ihr jemand Schmerzen zugefügt oder einen furchtbaren Schrecken eingejagt. Alle blickten erschrocken drein. Das war Julias Stimme gewesen, kein Zweifel. Ihr musste etwas Schreckliches widerfahren sein.

»Rückzug!«, befahl Olga. »Marsch ins Bett!«

In weniger als fünf Sekunden war das Zelt zwischen den Etagenbetten abgeschlagen, und alle Laken lagen wieder an Ort und Stelle. Olga nahm die Pfandgegenstände und die Haarsträhnen an sich, steckte alles in eine Holzschachtel und schob sie unters Bett.

Ein weiterer markerschütternder Schrei hallte durch das leere Treppenhaus, dann noch einer und schließlich ein dritter. Die Mädchen hatten Angst, entdeckt zu werden. Sie verzogen sich in ihre Betten, deckten sich zu und schlossen die Augen. Aber es war unmöglich, ruhig zu atmen, geschweige denn sich schlafend zu stellen.

Als alle in ihren Betten lagen, hatte Olga wieder mal einen ihrer Geistesblitze. Aus der Holzschachtel unter ihrem Bett zog sie Julias verschlissenen Schlüpfer hervor, huschte zur Tür und warf ihn ins Treppenhaus. Sie wusste nicht, wohin er fiel, doch eine Sekunde lang sah sie ihn wie einen riesigen Schmetterling in der Luft schweben. Sie war erleichtert, das Kleidungsstück nicht mehr in ihrer Nähe zu haben, und lief so schnell zum Bett zurück, wie es ihre Leibesfülle zuließ. Dort wartete sie gespannt. Das Ganze hatte sich unerwartet zu einem Abenteuer entwickelt.

Stöhnen, Stimmen und Schritte waren zu hören. Keines der Mädchen hätte sagen können, ob die Geräusche Traum oder Wirklichkeit waren, vielleicht auch beides zugleich. Sie hörten, wie die Tür zum Klausurbereich aufging. Die Schritte der Nonnen. Zwei. Vielleicht drei. Eine von ihnen war Madre Rufina, die mit schriller Stimme Anweisungen erteilte. Die Mädchen spürten, dass jemand den Schlafsaal betreten hatte, obwohl sie nicht wagten, die Augen zu öffnen. Eine Nonne war hereingekommen, um zu überprüfen, ob alles mit rechten Dingen zuging. Sie hörten das Rascheln ihres Habits, ihre leisen Schritte auf den Fliesen.

Wenige Sekunden später hörten sie die Stimme von Madre Rufina aus Vicentes Schlafkammer: »Bringt den Jungen an die frische Luft!«

»Das hier hab ich im Treppenhaus gefunden.« Das war eindeutig Sor Antoninas Stimme.

Darauf wieder Madre Rufina: »Fragt Julia, ob das ihrer ist.«

Olga sah schon vor sich, wie die Nonne mit dem Schlüpfer in der Hand dessen Besitzerin befragte. Einen Moment lang verspürte sie einen Hauch von Schuld und Mitleid, doch sie verdrängte diese Gefühle sofort. Was kann ich dafür. Sie hat einfach zu lange gebraucht, sagte sie sich.

Rasch kehrte wieder Ruhe ein. Die übliche Internatsstille, nur vom Zirpen der Grillen im Garten durchbrochen. Erschöpft nach dem aufregenden Abend, waren alle eingeschlafen.

Nur Olga lag wach und lauschte. Sie wollte wissen, was vor sich ging und was keiner außer ihr erfahren würde. Als sie sicher war, dass die anderen schliefen – die langsamen, gleichmäßigen Atemzüge waren ein untrügliches Zeichen –, stand sie auf und schlich auf den Flur. In der Nähe der Treppe versteckte sie sich in einer Nische. Zuerst lehnte sie sich an die geflieste Wand. Dann ließ sie sich auf den Boden gleiten und harrte dort so lange aus, bis ihre Beine einschliefen.

Erschrocken vernahm sie Julias Schluchzer, einige davon sehr laut, dann von unten das Hin und Her von Schritten, Madre Rufinas durchdringende Stimme und ihre harschen Worte.

»Jetzt hab dich nicht so und steh auf! Du brauchst gar nicht um Mitleid heischen! Nur dass du’s weißt, für Mädchen wie dich habe ich keinerlei Mitgefühl. Und wasch dich, um Himmels willen, wie du aussiehst! Du sagst mir jetzt auf der Stelle, was passiert ist, haarklein. Vor allem wirst du mir erklären, was du um diese Zeit in der Kammer von Vicente verloren hattest. Noch dazu ohne Schlüpfer, Heilige Jungfrau!«

Nun war Julias Stimme zu vernehmen. Sie schluchzte weiter. Es waren noch andere Stimmen zu hören, die so leise waren, dass Olga kein Wort verstand. Von Zeit zu Zeit schaltete sich die Oberin ein, die bestens zu verstehen war.

»Was sagst du? Sprich laut und deutlich! … Putz dir die Nase! … Nimm dieses Wort nie wieder in den Mund! Das ist alles deine Schuld, du hast ihn provoziert. Was hast du dir bloß dabei gedacht?«

Olga verfolgte mit einem Kloß im Hals das Verhör der armen Julia. Sie wollte sichergehen, dass ihre Kameradin nicht verpetzte, welches Spiel sie gespielt hatten, und schon gar nicht wessen Idee es gewesen war. Sonst gäbe es eine Katastrophe. Dann wäre Olga nicht länger ein Vorbild an Wohlverhalten, und die Nonnen würden ihrer Mutter alles brühwarm erzählen. Sie wäre nicht mehr die allseits geschätzte Lieblingsschülerin. Dann wäre sie einfach nur noch »die Dicke«. Das wollte sie sich gar nicht erst ausmalen. Olga versuchte sich zu beruhigen. Julia würde die anderen nicht verraten. Sie hatten einen heiligen Eid geschworen, und niemand würde es wagen, einen heiligen Eid zu brechen.

Julia verriet ihre Kameradinnen nicht. Olga konnte nur noch ein paar Wortfetzen aus dem Gespräch aufschnappen, denn Madre Rufina sprach inzwischen leiser, wenngleich nicht weniger streng. Selbst auf die Entfernung konnte sie einem Angst machen. Sie eröffnete Julia, dass sie nicht länger im Internat bleiben könne, man würde sie woanders hinschicken. Man müsse das Übel bei der Wurzel packen und ausreißen, damit es die Ernte nicht gefährde.

»Du hast eine schwere Sünde begangen, Julia. Schwerer, als du dir vorstellen kannst. Ich werde es dir erklären, damit du begreifst, warum du dafür büßen musst«, sagte die Oberin. Ihre Predigt war knapp und schrecklich. Olga hörte alles mit. Vom Anfang bis zum Ende.

Olga erschrak, sie bereute es inzwischen, gelauscht zu haben. Ihr wurde klar, dass die Kenntnis bestimmter Geheimnisse einen in eine unangenehme Lage bringen konnte.

Vielleicht hab ich es auch nicht richtig verstanden, versuchte sie sich zu besänftigen. Schließlich war es von ihrem Versteck aus fast unmöglich herauszufinden, was dort unten, neben dem Holzlager, tatsächlich vor sich ging. Wenn keiner erfährt, dass ich es weiß, dann ist es so, als wüsste ich es gar nicht, dachte sie. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, komme ich dafür in die Hölle.

Zu ihrem eigenen Wohl wollte sie auf der Stelle alles vergessen. Vorsichtshalber bekreuzigte sie sich drei Mal.

Zu später Stunde kehrte sie in ihr Bett zurück. Sie hatte genug davon, zu lauschen und kein Wort zu verstehen. Die Nonnen waren noch nicht hinaufgekommen, sie hatten sich zur Klausur zurückgezogen und beteten den Rosenkranz. Es hörte sich an wie summende Insekten in der Nacht.

Ehe Olga vom Schlaf übermannt wurde, musste sie an die vergoldete Stickschere mit der filigranen Verzierung denken, das Geschenk ihrer Mutter. Sie hätte sie niemals aus der Hand geben dürfen. Ihr neues Leben wollte sie nicht ohne die Schere anfangen. Deshalb war ihr letzter Gedanke vor dem Einschlafen: Bitte, Herr, mach, dass ich meine kostbare Stickschere wiederbekomme.

1981

MONOPOLE BLANCO

OLGA

Schon bevor Olga Viñó das geheime Telefon im Schlafzimmerschrank entdeckt hatte, hatte das Telefonieren in ihrem Leben eine große Rolle gespielt.

Ihr Ehemann, der angesehene Dermatologieprofessor Benito Pardo, auf Kongressen, Konferenzen und akademischen Preisverleihungen zu Hause und folglich meist abwesend, machte gern Witze über die große Leidenschaft seiner Gattin.

»Ich mag mir gar nicht vorstellen, was aus dir geworden wäre, wenn du vor Graham Bell auf die Welt gekommen wärst, Liebling.«

Für Olga war das Telefon lebensnotwendig, es war für sie so etwas wie ein Familienmitglied. Insgesamt gab es in der geräumigen Wohnung vier Telefone in unterschiedlichen Ausführungen, das verborgene nicht mitgerechnet. Eines stand im Arbeitszimmer ihres Ehemannes. Es wurde allerdings kaum benutzt, denn Dr. Pardo ging nur dann persönlich an den Apparat, wenn am anderen Ende der Leitung jemand mit dem Tode rang. Ein weiteres Telefon, mit einem zwei Meter langen Kabel, war in der Küche installiert, damit die Hausangestellte in Olgas Abwesenheit Nachrichten entgegennehmen konnte. Ein drittes stand im Schlafzimmer, es war für Krankheitsfälle oder andere Notlagen gedacht, und für private Gespräche. Von dort aus rief Olga sonntagmorgens, nach dem Frühstück im Bett, ihre beiden erwachsenen, verheirateten Töchter an und erkundigte sich, was sie den Tag über so machten und was es bei ihnen zu essen gab. Ihre beiden ebenfalls verheirateten Söhne rief sie seltener an, nur wenn es einen triftigen Grund gab, wie einen Geburtstag, denn sie schien sie immer bei irgendetwas zu stören, und zudem hatte sie keine Lust, sich mit ihren Schwiegertöchtern zu unterhalten. Das cremefarbene Telefon, dessen Form an eine venezianische Gondel erinnerte, lag gut in der Hand und schien Olga für vertrauliche Gespräche bestens geeignet. Es unterschied sich von dem schwarzen Bakelit-Telefon im Wohnzimmer, das düster und würdevoll aussah und von allen Apparaten am meisten benutzt wurde. Von diesem Telefon aus herrschte Olga über ihr Reich: Sie nahm berufliche Anrufe für ihren Ehemann entgegen, gab im Supermarkt in der Calle Guillermo Tell ihre Bestellungen auf, vereinbarte die Termine mit der Kosmetikerin, ließ ihren Freundinnen zu deren Geburtstagen Blumensträuße liefern, kondolierte und gratulierte und kam ohne jede Hektik allen Verpflichtungen nach, die ihre gesellschaftliche Stellung mit sich brachte. Selbstverständlich schlug sich das in schwindelerregend hohen Telefonrechnungen nieder, die sich die Familie Pardo jedoch leisten konnte.

Olgas Leidenschaft für das Telefonieren hatte sich erst in den letzten zehn Jahren entwickelt. Früher hatten ihr die Kinder keine Zeit für derartige Zerstreuungen gelassen. Olga hatte sich selbst um ihre Kinder gekümmert. Sie hatte großen Wert darauf gelegt, sie zu stillen, anstatt sich auf Pelargon zu verlassen, die beste und teuerste Sorte der erst vor Kurzem entwickelten Säuglingsnahrung. Sie hatte keinen Zweifel an den Vorzügen des Muttermilchersatzes, aber so etwas kam für sie schlichtweg nicht infrage. Das Stillen befriedigte ihr Bedürfnis, sich unersetzlich zu fühlen, und es erlaubte ihr zugleich, sich in aller Intensität ihrer Mutterliebe hinzugeben und mit dem Säugling an der übervollen Brust alles um sich herum zu vergessen. Doch sobald das Kind laufen lernte und Olga nicht mehr im Zentrum seines Interesses stand, überließ sie es der Obhut von Kindermädchen, die aufgrund ihrer Jugend und Robustheit ausgewählt wurden. Ihre einzige Aufgabe bestand darin, dafür zu sorgen, dass die Kinder gesund und munter das Kindergartenalter erreichten. Olga war derweil damit beschäftigt, das nächste Kind auf die Welt zu bringen und zu stillen, um es dann wieder einem Kindermädchen zu überlassen. So ging es immer weiter, bis sie mit allen fünf Kindern durch war. Ihr jüngster Spross, siebzehn Jahre alt, Schlagzeuger und Songschreiber einer Garagenrockband und seit Kurzem für ein Philosophiestudium eingeschrieben, war der Einzige, der ihr noch das Gefühl gab, gebraucht zu werden.

Der Junge war ihr schwarzes Schaf, denn er hatte so große Ähnlichkeit mit ihrem Schwager, dass es sogar ihrem Mann auffiel. Das Erbgut ist wie eine Lotterie, man weiß nie, welches Los gezogen wird. Genau wie Damián in jungen Jahren besaß ihr Nachzügler viel Fantasie, kreatives Talent, einen besorgniserregenden Hang zur Tragik und eine außergewöhnliche Sensibilität, die es ihm ermöglichte, seine Talente bei unendlich vielen Gelegenheiten zu entfalten.

Aus einer gewissen Distanz betrachtet, wirkten Typen wie er faszinierend, doch sie bedurften großer Aufmerksamkeit. Mit einer Weitsicht, die auf Erfahrung beruhte, spürte Olga, dass sich die Menschen von ihrem Jüngsten genauso abwenden würden, wie sie sich selbst damals bei der erstbesten Gelegenheit von Damián abgewandt hatte. Und genauso würde es jemanden geben, der das später bereute. Zuweilen ertappte Olga sich dabei, dass sie an Damián dachte, und sie fragte sich, was wohl aus ihrem Leben geworden wäre, wenn sie ihn statt Benito geheiratet hätte, welches Auto sie fahren würden, auf welche Schule sie ihre Kinder geschickt hätten, wie ihre Nächte wären, was er ihr wohl beim Aufwachen ins Ohr flüstern würde. Manchmal träumte sie von ihrem Schwager, als könnte sie das trösten. Zuweilen war der Traum so schön, dass sie sich den gesamten folgenden Tag über die realen Gegebenheiten ärgerte, bis sie sich wieder damit abfand, dass alles so war, wie es war, dass sie ein Leben führte, das trotz aller Anstrengung enttäuschend verlief. Diese Träume waren nur flüchtig und deshalb aus ihrer Sicht harmlos. Sie kamen und gingen, wie kurze Sommergewitter. Sobald wieder Ruhe eingekehrt war, schminkte Olga sich sorgfältig, um sich selbst davon zu überzeugen, dass nichts Schlimmes passiert war. Sie hatte einen Grad an Zufriedenheit erreicht, der sich nur halten ließ, wenn man gewisse Dinge ausblendete.

Das geheime Telefon hingegen belastete ihr Gewissen nicht, schließlich war es nicht ihre Idee gewesen. Ein Handwerker hatte es während der Renovierungsarbeiten entdeckt, als er im Schlafzimmer mit ordentlichem Radau den großen Kleiderschrank abschlug.

»Señora, was sollen wir damit machen?«, hatte er gefragt und auf das Telefon gezeigt, das Olga nie zuvor gesehen hatte.

Es handelte sich um ein altes Wandgerät ohne Wählscheibe. Es war in die Seitenwand des Kleiderschranks montiert, sehr weit unten und noch dazu unter einem Regalbrett, sodass es kaum zu sehen war. Es hätte sie nicht gewundert, wenn es nicht funktioniert hätte. Umso überraschter musste sie feststellen, dass es angeschlossen und in einem guten Zustand war. Sie wies den Handwerker an, es an Ort und Stelle zu belassen, und nahm sich vor, das Geheimnis zu lüften. Selbstverständlich erzählte sie ihrem Mann nichts davon, und auch sonst niemandem. Es gehörte nicht zu Olgas Gewohnheiten, anderen Personen Rechenschaft über ihre Aktivitäten abzulegen, und Dr. Pardo zeigte auch kein übermäßiges Interesse an häuslichen Bagatellen.

Olga hatte die Renovierung der Wohnung überwacht – ein frischer Anstrich für die Wände, die Einrichtung eines Ankleidezimmers für ihre umfangreiche Garderobe – und sich folglich im Recht gefühlt, nach Lust und Laune überall herumzuschnüffeln, wo sie vorher keinen Zutritt hatte. Zudem verfügte sie über alle Zeit der Welt. Nach der Entdeckung des Telefons im Kleiderschrank stellte sie sich natürlich einige Fragen. Die Wohnung an der Calle Laforja, Ecke Vía Augusta, die über dreihundert Quadratmeter Wohnfläche verfügte, hatte sich seit jeher im Besitz der Familie ihres Stiefvaters befunden. Nach der zweiten Eheschließung ihrer Mutter, sie und ihre Zwillingsschwester waren gerade vierzehn geworden, waren sie dort eingezogen. Olga war bis zu ihrer Heirat mit Dr. Pardo in der Wohnung geblieben, ohne das versteckte Telefon bemerkt zu haben. Marta war ein paar Jahre nach ihr ausgezogen und hatte, zumindest soweit Olga wusste, auch keine merkwürdige Entdeckung gemacht. Folglich musste dieser Telefonapparat aus der Zeit nach 1962 stammen, dem Jahr von Martas Heirat mit Álex, wenngleich natürlich auch die Möglichkeit bestand, dass er sich schon früher im Kleiderschrank befunden hatte und einfach niemandem aufgefallen war. Die große Frage lautete weniger, seit wann das Telefon installiert war, als vielmehr, wer den Auftrag dafür erteilt hatte und warum. Jedenfalls war es so etwas wie ein Familiengeheimnis, und das sollte es für Olga auch bleiben.

Nach einigen Tagen fand Olga heraus, dass das Telefon nicht läutete, weil jemand wohl vor langer Zeit die Klingel ausgebaut hatte. Der Apparat war auch an keine Leitung in ihrer Wohnung angeschlossen, sondern an das Ladenlokal im Erdgeschoss. Dort hatte ihr Stiefvater, der als einziges Hobby den Ankauf von schrottreifen Oldtimern pflegte, die er in aller Ruhe reparierte, eine Garage mit Werkstatt eingerichtet. Die Räume waren voller Dreck, Gerümpel, Staub und Ölflecken, und weder Olga noch ihre Schwester hatten sie zu seinen Lebzeiten jemals betreten. In seinem Testament hatte der Stiefvater Olga die Wohnung vererbt, immerhin war sie die Erstgeborene, auch wenn es nur um sieben Minuten ging, und Marta hatte das Ladenlokal bekommen. Zweifellos eine gute Entscheidung. Marta hätte niemals inmitten ihrer Jugenderinnerungen leben können, denn mit dieser Zeit hatte sie keinen Frieden schließen können. Olga hingegen hätte gar nicht gewusst, was sie mit der alten Werkstatt hätte anfangen sollen, außer, sie unter Wert zu verkaufen. Das Erbe war die letzte Wohltat, die ihnen der Mann angedeihen ließ, der ihnen, trotz der vielen Jahre, die sie unter einem Dach gelebt hatten, immer fremd geblieben war.

Dr. Benito Pardo war zwölf Jahre älter als Olga. Der Bürgerkrieg hatte ihm seine Jugend gestohlen, seine Ausbildung verzögert und ihn vorzeitig erwachsen werden lassen. Mediziner war er aus Familientradition geworden, und aus Bewunderung für seinen Vater, der mit Kugelsplittern in den Beinen und einem Orden auf der Brust von der Front heimgekehrt war.

Olgas Leben wurde, wie das von allen anderen, durch den Krieg völlig auf den Kopf gestellt, auch wenn sie das nicht mitbekam, denn sie war im ersten Kriegssommer auf die Welt gekommen, während das Heer der Aufständischen den Lauf der Geschichte für die kommenden Jahrzehnte nach seinen Vorstellungen prägte. Ohne das Erstarken der Rechten wäre Olgas Leben – genau wie das Leben aller jungen Leute ihrer Generation – ganz anders verlaufen. Es hätte keine Vormunde und keine Nonnen gegeben, die sich alles erlauben konnten, keine Beichten, keine Handarbeitsstunden und abendlichen Rosenkranzgebete. Die Franquisten-Hymne Cara al Sol wäre nicht gesungen und all die Filme, die keiner verstand, wären nicht geschaut worden. Aber eigentlich war das alles gar nicht so wichtig, keiner vermisst etwas, was er niemals gekannt hat.

Die Geschichte von Olgas Verlobungszeit, und gewissermaßen die ihres Lebens, begann am 17. November 1950, als sie mit der ganzen Familie eine Nachmittagsvorstellung von Vom Winde verweht im Windsor-Palace-Kino besuchte. Es war das erste und letzte Mal, dass sie alle vier zusammen ausgingen, und es war ein ganz besonderer Anlass. Nach diversen Verboten durch die Zensur erlebte der berühmte amerikanische Film, auf den die Damen des Hauses sehnsüchtig gewartet hatten, mit elf Jahren Verspätung endlich seine Premiere in Spanien. Der Stiefvater ließ seine Beziehungen spielen, um vier Eintrittskarten für eine Loge zu ergattern, und so verließen sie stolz das Haus, um von der Vía Augusta zur Calle Diagonal zu gehen, die inzwischen Avenida del Generalísimo hieß. Die Mädchen waren, laut Aussage ihrer Mutter, zwei »Backfische«, was bedeutete, dass sie sich durchaus allein bewegen konnten, dies aber nicht schicklich gewesen wäre. Und noch weniger hätte es sich geschickt, ohne Begleitung die Vorstellung eines Filmes zu besuchen, den die Zensur mit 3-R bewertet hatte. Genau genommen war er zwischen 3 (nur für Erwachsene) und 4 (sehr gefährdend) eingeordnet worden, und das R stand für con reparos, unter Vorbehalt – den allerdings nur der Zensor hatte.

Bereits 1947 hatten sich diese Vorbehalte in einem Zensurbericht niedergeschlagen: Scarlett O’Hara wirke nach ihrer Hochzeitsnacht mit Rhett Butler allzu glücklich, sie zeige ein offenkundig »wollüstiges Entzücken«. So etwas wie »Entzücken«, und noch dazu ein »wollüstiges«, durften sich spanische Frauen nicht einmal in ihren kühnsten Träumen ausmalen. Für das Regime hatten sie anständig, folgsam, keusch, hager und katholisch zu sein. Drei Jahre später ließ ein anderer Zensor – oder vielleicht auch derselbe – sich erweichen und gestattete die Vorführung des Films, obwohl Scarlett noch immer vor Wollust strotzte und sich an den Vorbehalten nichts geändert hatte.

Für den Sturm der Gefühle hatte sich die Familie in Schale geworfen. Der Stiefvater zeigte sich im Smoking, die Mutter im langen Kleid, zu dem sie ihre neue Nerzstola trug. Die Mädchen weigerten sich inzwischen, gleich gekleidet aufzutreten, unter anderem weil Olga immer noch dreimal so dick war wie Marta. Beide trugen Couture-Kleider aus dem Atelier in der Calle Santa Eulalia, die unterschiedlicher nicht hätten sein können: Martas betonte die Figur und vor allem die Taille, Olgas Kleid hingegen sollte sie schlanker wirken lassen und ihre Speckfalten kaschieren. Olga war voller Groll – über ihre Schwester, über den Samtstoff des Kleides, über ihr Spiegelbild im Schaufenster, über die Weigerung, am Kiosk gebrannte Mandeln zu kaufen –, bis es im Kinosaal dunkel wurde, die Filmmusik erklang und Scarlett O’Hara in einem weißen Kleid mit Reifrock auf der Veranda von Tara erschien, mit einer Chuzpe, mit der sie allen Widrigkeiten des Schicksals trotzte. Olga bangte zwei Stunden lang mit ihr, zu gern hätte sie selbst die Verwundeten im Lazarett gepflegt. Sie zitterte beim feindlichen Angriff auf Atlanta und weinte vor Rührung, als Scarlett bei Gott schwor, nie wieder Hunger zu leiden. Während auf der Leinwand das Wort Pause erschien und der Stiefvater doch tatsächlich erwog, seine Begleiterinnen zu einer Erfrischung einzuladen, verharrte Olga in einer Art katatonischem Zustand. Sie blieb auf ihrem Platz sitzen, starrte weiter auf die Leinwand und ließ die Ereignisse nachwirken. Dieser Film hatte sie tief in ihrem Inneren berührt. Und das hatte bislang nichts und niemand geschafft.

»Sieh mal«, sagte Marta und deutete auf das Programmheft, »hier steht, dass Scarlett im Verlauf des Films insgesamt vierundvierzig Kleider und neun Hüte trägt. Hast du gewusst, dass Vivien Leigh Engländerin ist? Das schreiben sie hier, als ob das von Bedeutung wäre.«

Olga hörte gar nicht hin. Scarlett O’Hara vor Augen, entschied die ältere der Viñó-Zwillinge an diesem Nachmittag, dass sie auf die Welt gekommen war, um begehrt zu werden und Heroisches zu leisten. Tara konnte sie zwar nicht retten, aber sich selbst schon!

Den Heimweg legte die Familie schweigend zurück, sie hatten sich einfach nichts zu sagen, und während Marta weiterhin im Programmheft blätterte, begann Olga ihre Verwandlung zu planen. Sie würde aufhören zu essen. Dann würde sie alles daransetzen, einen interessanten Mann zu finden, der älter war als sie, einen Mann von Welt, einen spanischen Rhett Butler, der sie begehrte. In der dunklen Vía Augusta, durch die die Straßenbahnen rumpelten, schwor sie bei Gott, dass sie von nun an den schlimmsten Hunger leiden würde. Und sie erfüllte ihren Schwur. Die neue Olga O’Hara hatte endlich erkannt, wer sie sein wollte, und sie verfolgte dieses Ziel mit der Kraft eines Eisbrechers.

Von all diesen Ideen beseelt, brachte Olga im Jahr 1954 ihren Stiefvater dazu, ihr das erste Studienjahr an der Medizinischen Fakultät zu finanzieren. Marta trug mittlerweile weitere Kleider als sie und schrieb an ihrem ersten Roman. Von diesem Zeitpunkt an trennten sich die Lebenswege der beiden Schwestern rasant. Eine Universität zu besuchen war für eine Frau in der damaligen Zeit ein derart heroisches Unterfangen, dass sich die neue Olga dafür interessierte. In ihrem Jahrgang hatte nur noch ein anderes, ebenso verrücktes Mädchen den gleichen Entschluss gefasst. Die männlichen Kommilitonen waren von ihrer Überlegenheit absolut überzeugt und mokierten sich über die jungen Frauen, die ihnen nacheifern wollten – sofern das tatsächlich ihre Absicht war. Bot doch die Fakultät genügend Möglichkeiten, bewundert zu werden, und sei es nur als Exotinnen.

Knapp zwei Wochen nach Studienbeginn besuchte ein Journalist der falangistischen Zeitschrift