8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Über die Hoffnung in dunkelsten Zeiten Wien, 1936. Drei Freunde – Leo, Elsa und Max – verbringen einen perfekten Tag auf dem Jahrmarkt zusammen. Ein Foto, aufgenommen im Riesenrad des Praters, wird sie immer an diesen Moment der Freude und der Leichtigkeit erinnern. Die ganze Welt scheint ihnen zu gehören! Doch bald darauf versinkt diese Welt um sie herum in Dunkelheit und reißt sie grausam auseinander. Leo muss sich auf die Hilfe von Fremden verlassen, um der wachsenden Bedrohung für Juden zu entfliehen. Elsa wird wie Leo verachtet, einfach weil sie ist, wer sie ist. Wo kann sie noch sicher sein? Max stellt plötzlich fest, dass erTeil der Gefahr ist, der seine Freunde so verzweifelt zu entkommen versuchen. Inspiriert von einer wahren Geschichte erzählt Bestsellerautorin Liz Kessler in ihrem bisher persönlichsten Buch, wie Freundschaft und Liebe auch in dunkelsten Zeiten das Gute im Menschen aufrechterhalten. + Für Leser von »Der Junge im gestreiften Pyjama«, »Die Bücherdiebin« oder »Das Tagebuch der Anne Frank« + Nach einer wahren Geschichte + Mit einem Vorwort der Autorin Stimmen zur englischen Originalausgabe: »Eine kraftvolle, düstere und bewegende Schilderung.« Financial Times »Ein außergewöhnliches Buch.« The Sunday Times, Children's Book of the Week »Ich habe noch nie ein besseres Buch für Jugendliche über den Holocaust gelesen als dieses.« Charlotte Eyre, The Bookseller Nominiert für den UKLA 2022 CHILDREN'S BOOK AWARD

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 330

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Liz Kessler

Als die Welt uns gehörte

Roman

Über dieses Buch

Über die Hoffnung in dunkelsten Zeiten

Wien, 1936. Drei Freunde – Leo, Elsa und Max – verbringen einen perfekten Tag auf dem Jahrmarkt zusammen. Ein Foto, aufgenommen im Riesenrad des Praters, wird sie immer an diesen Moment der Freude und der Leichtigkeit erinnern. Die ganze Welt scheint ihnen zu gehören! Doch bald darauf versinkt diese Welt um sie herum in Dunkelheit und reißt sie grausam auseinander.

Leo muss sich auf die Hilfe von Fremden verlassen, um der wachsenden Bedrohung für Juden zu entfliehen.

Elsa wird wie Leo verachtet, einfach weil sie ist, wer sie ist. Wo kann sie noch sicher sein?

Max stellt plötzlich fest, dass erTeil der Gefahr ist, der seine Freunde so verzweifelt zu entkommen versuchen.

Inspiriert von einer wahren Geschichte erzählt Bestsellerautorin Liz Kessler in ihrem bisher persönlichsten Buch, wie Freundschaft und Liebe auch in dunkelsten Zeiten das Gute im Menschen aufrechterhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de

Biografie

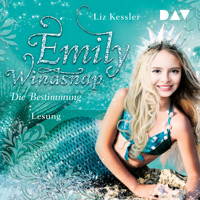

Als Liz Kessler im Alter von neun Jahren ihr erstes Gedicht veröffentlichte, hatte sie sich nicht träumen lassen, dass sie einmal eine der erfolgreichsten Autorinnen der Welt werden würde. Ihre Kinderbücher über das Meermädchen Emily Windsnap und die Feenfreundin Philippa sind internationale Bestseller und haben sich weit über sechs Millionen Mal verkauft. Ihr in Wien geborener Vater konnte nur aufgrund einer Bürgschaft eines englischen Ehepaars, das die Familie vor dem Krieg kennengelernt hatte, nach England immigieren. Seine Lebensgeschichte inspirierte sie zu diesem Roman.

Impressum

Zu diesem Buch ist bei Sauerländer audio ein Hörbuch erschienen, das im Buchhandel erhältlich ist.

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die englische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel When The World Was Ours bei Simon & Schuster UK Ltd, London

Copyright © 2021 Liz Kessler

The right of Liz Kessler to be identified as the author of this work has been asserted.

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2022 Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main

Historische Beratung: Karin Hielscher

Verwendung des Briefes im Buch mit freundlicher Genehmigung von Harry Kessler

Covergestaltung: Dahlhaus & Blommel Media Design, Vreden, nach einer Idee von Heather Palisi

Coverabbildung: Matt Saunders

ISBN 978-3-7336-0427-1

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Für meinen Vater, Harry Kessler, mein Vorbild und meine Inspiration in so vielen Dingen.

Ebenso für Mr. und Mrs. Jones (die ursprünglichen »Mr. und Mrs. Stewart«), deren unglaubliche Großherzigkeit das Leben meiner Familie rettete und es mir möglich gemacht hat, heute hier zu sein, um diese Geschichte zu erzählen.

Und für meine Großeltern, »Mama« und »Papa«, denn das ist auch eure Geschichte.

Diesen Brief erhielten Liz Kesslers Großeltern von dem englischen Ehepaar, das sie im Riesenrad kennengelernt hatten.

Vorwort

Mein Vater war acht Jahre alt, als er 1939 mit seinen Eltern Frank und Annie Kessler die von den Nazis besetzte Tschechoslowakei verließ. Da sie Juden waren, waren ihre Rechte zu der Zeit extrem eingeschränkt, oder besser, gar nicht vorhanden. Der Auslöser für ihre Flucht war ein Brief eines britischen Paares, das sie fünf Jahre zuvor kennengelernt hatten. Die Bekanntschaft mit dem Paar ergab sich aus einem unbedeutenden Grund: Mein Vater hätte das Kleid der Frau beim Herumtollen beinahe beschmutzt, und mein Großvater hatte ihn ermahnt, doch besser aufzupassen. Daraus entspann sich eine Unterhaltung, es folgten ein gemeinsam verbrachter Tag und ein Dankesbrief. All das rettete später ihr Leben.

Diese Geschichte hat mich mein Leben lang beschäftigt und war mir ein Vorbild. Seit langem schon hatte ich vor, darüber ein Buch zu schreiben. Leos Bericht ist der Teil, der auf der Geschichte meines Vaters basiert, doch das damalige Leben meiner Eltern hat auch andere Aspekte dieses Romans beeinflusst. Meine Großtante Elsa wurde in Auschwitz ermordet, und meine Urgroßmutter Omama war vier Jahre in Theresienstadt interniert.

Elsas Geschichte ist daraus entstanden, dass ich mich immer wieder gefragt habe, was meiner Familie ohne diesen unglaublichen Glücksfall hätte passieren können. Und die Geschichte von Max ist mein Versuch, zu ergründen, wie so viele normale Menschen Teil eines dermaßen brutalen, schlimmen und entsetzlichen Regimes hatten werden können.

Mit diesem Buch will ich nicht nur meiner Vergangenheit, meinen Vorfahren und meiner Herkunft gedenken. Ich will damit auch zu einer Auseinandersetzung mit sozialer Gerechtigkeit in unserer Zeit beitragen und hoffentlich jungen Lesern und Leserinnen helfen, kluge Entscheidungen zu treffen, welche Rolle sie in der Welt von morgen spielen wollen.

Liz Kessler

Diese Geschichte enthält Erwachsenenthemen und beschreibt Gewalt und Grausamkeit im Zusammenhang mit dem Holocaust. Wir weisen Leser und Leserinnen darauf hin, sich auf schwierige Passagen einzustellen, die qualvoll sein können. Eine Liste mit Quellen und Informationen über den Holocaust und diesen Abschnitt der Geschichte befindet sich am Ende des Buches.

1936

LEO

Ich konnte die ganze Welt sehen! Oder zumindest ganz Wien, und das war meine Welt.

Meine zwei besten Freunde, Max und Elsa, standen neben mir und hatten die Gesichter wie ich an die Scheibe gedrückt.

»Schaut mal, wie winzig die Menschen sind!«, rief Max und deutete nach unten, während wir immer höher in den Himmel aufstiegen.

»Die Häuser sehen wie eine Spielzeugstadt aus!«, sagte Elsa.

Ich brachte kein Wort heraus. Ich hatte Angst, den Mund aufzumachen, denn dann könnte etwas von der Freude in meinem Inneren entschlüpfen, und ich wollte kein bisschen davon verlieren.

Es war mein neunter Geburtstag und der schönste Tag meines Lebens, der allerschönste.

Als mich meine Eltern letzte Woche gefragt hatten, was ich an meinem Geburtstag machen wolle, musste ich nicht lange überlegen. Ich wollte auf das Riesenrad im Prater, dem Vergnügungspark von Wien. Fast mein ganzes Leben hatten wir in Wien gelebt, und ich war noch nie auf dem Riesenrad gewesen. Jedes Mal, wenn ich den Wunsch äußerte, sagte Mama, ich sei noch zu klein und würde mich so hoch oben bestimmt fürchten. Aber ich hatte überhaupt keine Angst. Ich glaube, Mama selbst hatte etwas Angst vor der Riesenradfahrt, weshalb sie auch beschlossen hatte, nicht mitzukommen.

»Papa geht mit dir in den Prater«, sagte sie. »Ich bleibe zu Hause und mache dir ein wunderbares Geburtstagsessen. Was für einen Kuchen wünschst du dir?«

»Sachertorte!«, erwiderte ich, ohne zu zögern. Mama machte die beste Sachertorte in ganz Wien. Sie hatte ein Geheimrezept, das ihr Omama, meine Großmutter, weitergegeben hatte.

Auf dem Kalender in der Küche hakte ich jeden Tag ab. Die Woche kroch langsamer dahin als die Schnecken hinten in unserem Garten.

Doch jetzt war endlich mein Geburtstag da, und die Fahrt mit dem Riesenrad noch schöner, als ich mir sie vorgestellt hatte. Es war ein kalter Oktobertag, aber die Sonne strahlte, und wir konnten kilometerweit sehen.

Immer höher stieg der Waggon auf. Bald würden wir in den Wolken sein!

Max drückte die Stirn an das Fenster. »Ich komme mir vor wie der König von Wien.« Das Glas beschlug, als er das sagte.

Ich wusste, was er meinte. So hoch über der Stadt fühlte ich mich fast unbezwingbar. Wien lag uns zu Füßen. Eine ganze Stadt uns dreien allein. Alle anderen Menschen im Waggon waren in den Hintergrund gerückt. Sogar Papa. Er saß da und las mit besorgtem Gesicht die Zeitung. Und ließ sich das Schönste auf Erden entgehen!

Uns war das egal. Dass die Großen etwas verpassten, hieß nur, dass für uns mehr blieb. Unsere Stadt, dieser Waggon, unsere Freundschaft, das war alles, was wir brauchten.

So war es immer mit uns dreien. Schon seit dem ersten Tag in der Volksschule vor zwei Jahren waren wir dicke Freunde. Man hatte uns drei nebeneinandergesetzt, Elsa zwischen Max und mich, so wie jetzt. Ich sehe uns noch vor mir: Ich mit der so eng gezurrten Krawatte, dass ich kaum Luft bekam; Elsa mit Zöpfen und rosa Bändern und dem Federmäppchen mit bunten Perlen; Max in einer Hose, die etwas zu kurz, und dem Hemd, das etwas zu weit war.

Wir sahen uns an diesem ersten Schulmorgen an und grinsten, und es war, als wüssten wir auf der Stelle, dass uns nichts trennen könnte. Wenn die anderen Jungen an meiner Krawatte zogen, wenn sie darüber lachten, wie Max’ Knöchel unten aus seiner Hose ragten, wenn die Mädchen über Elsas bunte Bänder spöttelten – das machte uns alles nichts aus, denn wir hielten zusammen.

»Wenn du der König bist, bin ich die Königin«, sagte Elsa jetzt.

»Und ich?«, fragte ich. »Es ist schließlich mein Geburtstag.«

»Dann haben wir eben zwei Könige«, erwiderte Elsa. Das war so typisch für sie. Immer allen gegenüber gerecht.

»Wenn du die Königin bist, heißt das, dass du einen von uns heiraten musst«, sagte Max. »Also, für wen entscheidest du dich?« Er sah Elsa dabei herausfordernd an. Mit einem Blick, den ich in letzter Zeit mehrfach bei ihnen gesehen hatte. Ich tat immer so, als hätte ich nichts bemerkt. Als ob sie ein Geheimnis teilten. Ein Versprechen, das mich ausschloss. Ich redete mir ein, dass ich mir das nur einbildete. Sie würden mich nie ausschließen. Nichts würde uns drei jemals auseinanderbringen.

Elsa kicherte. »Niemals könnte ich mich entscheiden!«, sagte sie. »Ich heirate euch natürlich alle beide.«

Das beruhigte mich.

Max verschränkte die Arme, kniff die Augen zusammen und tat so, als würde er überlegen. »In Ordnung, ein prima Plan«, sagte er und nickte zustimmend.

»Hallo, Kinder.« Papa faltete seine Zeitung zusammen und hielt die Hand lauschend hinters Ohr. »Hört ihr das?«

Wir spitzten die Ohren. Außer dem leisen Geschnatter der anderen Leute im Waggon konnte ich nichts hören. »Was meinst du?«, fragte ich.

Papa lachte. »Nichts! Genau das meine ich. Das Geräusch, das man hört, wenn der Waggon anhält.«

Er hatte recht. Das Riesenrad hatte angehalten, und wir befanden uns jetzt einen Moment lang auf dem Dach der Welt. Einen Augenblick hoffte ich, dass es für immer so bleiben würde.

Doch dann fiel mir Mamas Sachertorte ein, die zu Hause auf uns wartete, und ich entschied, dass für immer wohl doch ein bisschen zu lang war.

Papa war aufgestanden und zog seinen Fotoapparat aus der Jackentasche. Er ging fast nie irgendwohin, ohne seinen Fotoapparat mitzunehmen. Papa war Wiens bester Familienfotograf. So stand es zumindest auf dem Schaufenster seines Ladens.

»Na los, lasst euch mal ablichten, solange ihr auf dem Dach der Welt seid, was meint ihr?«, sagte er.

Wir drei drängten uns vor dem Fenster zusammen.

Papa ließ den Fotoapparat sinken und schüttelte den Kopf. »Nicht da«, sagte er. »Die Sonne steht direkt hinter euch. Ihr werdet nur als schwarze Schatten zu sehen sein. Kommt hier rüber.« Er deutete zur Tür des Waggons gegenüber. »Stellt euch hier hin, damit ihr im hellen Licht des Himmels steht.«

Wir schlurften auf die andere Seite und drängten uns wieder zusammen.

Papa sah uns durch den Sucher des Fotoapparats an. »Perfekt«, sagte er. »Das Bild muss absolut stimmen. Und wisst ihr auch warum?«, fragte er.

»Weil ein Foto so viel sagt wie tausend Worte«, erwiderte ich mit einem angedeuteten Gähnen. Das sagte Papa nämlich bei jedem Foto, das er machte.

Er lachte. »Genau. Und glaubt mir, dieses hier sagt garantiert so viel wie tausend Worte – und zwar nur fröhliche!«, fuhr er fort. »Und denkt daran, egal, was ihr macht, nicht lachen.«

Max runzelte die Stirn. »Ich dachte, die Leute lachen immer auf Fotos.«

»Nicht auf meinen«, erwiderte Papa gespielt streng. »Ich lasse es nicht zu.«

Elsa musste unwillkürlich kichern.

»Nee, nee! Auch nicht kichern!«, mahnte Papa.

Elsa kicherte wieder. Ich merkte, wie sich mein Gesicht auch zu einem Lächeln verzog.

»Ich sagte, NICHT lächeln!«, wiederholte Papa. Inzwischen lachten alle in dem Waggon, nicht nur wir drei.

Klick, klick, klick, machte der Auslöser.

»Schön, phantastisch, wunderbar!«, rief Papa beim Fotografieren. Er redete mit uns genauso, wie ich ihn mit seinen Kunden reden hörte. Dann ließ er den Apparat sinken. »Ich suche das beste Foto heraus und schenke euch allen einen Abzug, damit ihr immer ein Andenken an diesen Tag habt. Wie klingt das?«

»Das klingt toll, Papa«, sagte ich. »Danke!«

»Gut. Aber«, sagte er und steckte den Fotoapparat wieder in die Jackentasche, »ich glaube, ich habe gesehen, wie zumindest einer von euch gelächelt hat. Und wisst ihr auch, wie ich Lächler bestrafe?«

Elsa schüttelte den Kopf. Max biss sich auf die Lippe. Ich wusste, was kommen würde, und rückte schon ab.

»Lächler werden mit Kitzeln bestraft!«, verkündete Papa.

Er streckte die Hände nach uns aus, und alle drei quietschten wir und versuchten uns vor seinen Fingern zu retten. Genau in dem Moment setzte sich das Riesenrad wieder in Bewegung, und der Waggon ruckelte. Ich kippte nach vorne und stolperte über den ausgestreckten Fuß einer Dame. Der Mann neben ihr fing mich gerade noch auf, ehe ich in seinem Schoß landete. In Sekundenschnelle stand Papa neben mir. »Entschuldigen Sie vielmals«, sagte er zu dem Paar. Dann sah er auf mich herab. »Leo, entschuldige dich bei der Dame.«

Ich räusperte mich und zog mein Hemd unter den Hosenträgern zurecht, das beim Fallen herausgerutscht war. »Es tut mir sehr leid«, sagte ich und sah die Dame an. Einen Moment lang sah sie mich so unverwandt an, dass ich schon glaubte, sie würde mich ausschimpfen. Dann drehte sie sich nach dem Mann um und sagte etwas in einer fremden Sprache zu ihm. Ich konnte ja nur Deutsch, daher verstand ich nicht, was sie sagte.

Er antwortete ihr in dieser anderen Sprache, und sie nickte und wandte sich wieder mir zu.

Heftig mit den Händen gestikulierend sagte sie, diesmal in gebrochenem Deutsch: »Ist okay. Nichts macht. Ganz gut.« Ich verstand nicht genau, was sie meinte, aber beim Sprechen lächelte sie so freundlich, dass ich beruhigt war. »Wir sind englisch«, fügte sie noch hinzu. »Nicht sprechen gut Deutsch.«

»Ihr Deutsch ist sehr gut«, sagte Papa. Dann drehte er sich nach mir um. »Und was sagst du zu dem Herrn, der dich aufgefangen hat?«, ermahnte er mich.

»Es tut mir leid«, sagte ich. »Und vielen Dank.«

Der Mann lachte mich aufmunternd an und winkte ab, als müsse ich mich nicht entschuldigen. Dann sagte die Dame zu Papa: »Ihr Sohn?«

»Ja, das ist mein Sohn«, antwortete Papa. »Er ist heute neun geworden.« Er deutete mit einer kreisenden Geste die Riesenradfahrt an und setzte hinzu: »Geburtstagsgeschenk!«

»Ah!« Die Frau wandte sich wieder mir zu.

»Schönen Geburtstag«, sagte der Mann und lachte wieder übers ganze Gesicht.

»Er ist hübscher Junge«, sagte die Frau. Sie deutete auf mein Haar.

Hübsch? Wer nannte Jungen denn hübsch? Vielleicht lag es an meinen blonden Locken.

»Kann ich jetzt gehen?«, fragte ich Papa.

»Ja, aber pass besser auf, in Ordnung? Keine Leute mehr anrempeln!«

Ich erwähnte nicht, dass ich das Paar nur angerempelt hatte, weil er uns mit Kitzeln gedroht hatte. Ich sah Max und Elsa dicht beieinanderstehen und wollte zu ihnen zurück. Ich wollte mir nicht eine Minute von diesem Tag entgehen lassen.

»Setzen Sie sich zu uns. Bitte«, sagte die Frau zu Papa, während ich mich abwandte.

»Wenn Sie sicher sind«, erwiderte Papa. Er bot ihr die Hand. »Ich bin Frank Grünberg«, sagte er.

»Aileen Stewart«, sagte die Dame. Dann deutete sie auf den Mann. »Eric Stewart, mein Mann.«

»Freut mich, kennenzulernen«, sagte der Mann im gleichen gebrochenen Deutsch wie seine Frau und schüttelte Papa die Hand.

Papa ließ sich neben dem Paar nieder; und ehe ich wieder ganz bei Max und Elsa war, unterhielt er sich schon angeregt mit den beiden.

So war er nun mal. Er konnte sich mit jedem unterhalten, selbst mit Leuten, die eine andere Sprache sprachen! Jeder liebte meinen Vater. Jeder strahlte in seiner Gegenwart und wollte mit ihm befreundet sein. Manchmal wünschte ich mir, auch so zu sein, aber meistens war ich zufrieden mit dem, wie ich war. Ich hatte meine zwei besten Freunde. Mehr brauchte ich nicht. Wir drei waren uns genug.

Die Fahrt war zu Ende gegangen, und die Leute drängten sich aus dem Waggon. Papa war immer noch mit dem englischen Paar ins Gespräch vertieft. Keinem von ihnen war aufgefallen, dass wir wieder unten angekommen waren.

»Mein Herr! Wollen Sie noch eine Runde fahren?«, fragte der Mann am Ausgang. Papa blickte auf. Seine Augen blitzten, wie immer, wenn er einen Einfall hatte. »Wisst ihr, was?«, sagte er. »Ja. Lasst uns noch eine Runde drehen. Was haltet ihr davon, Kinder?«

Wir jauchzten, und zwar so laut, dass sich Papa lachend die Ohren zuhielt. Dann drehte er sich nach dem englischen Paar um. »Fahren Sie doch noch eine Runde mit«, sagte er und malte mit der Hand einen großen Kreis in die Luft. »Ich lade Sie ein. Als Entschuldigung.«

Der Mann schüttelte den Kopf. »Nein. Nein«, sagte er, »das müssen Sie nicht.«

»Nicht müssen«, erwiderte Papa. »Wollen!«

Da zuckten die beiden lachend die Schultern und willigten ein, noch eine Runde zu fahren. Papa stand auf und ging zur Tür. Er reichte dem Mann an der Tür ein paar Scheine, und der nickte zustimmend. Dann ließ er noch ein paar weitere Leute einsteigen, schloss die Tür hinter ihnen, und es ging los, hinauf in den Himmel.

Elsa, Max und ich rannten zurück ans Fenster, um nicht eine Sekunde zu verpassen, während wir uns wieder über die Stadt erhoben.

So etwas schaffte Papa. Den schönsten Tag des Lebens einfach zu verdoppeln.

ELSA

Wenn ich groß bin, werde ich Mrs. Stewart.

Natürlich werde ich nicht Mrs. Stewart heißen, weil ich nicht mit einem Mr. Stewart verheiratet sein werde. Ich heirate entweder Max oder Leo und heiße wohl entweder Frau Huber oder Frau Grünberg. Aber ich will so schick sein wie Mrs. Stewart und möchte so lachen wie sie und meinem Mann den Arm tätscheln, so wie sie.

Max und Leo stupsen mit den Fingern an die Scheibe. »Schaut mal, das ist meine Straße!«, ruft Max. »Da bin ich sicher. Dort an der Ecke ist das rosa Haus!«

»Das ist das Rathaus! Daneben ist der Park!«, pflichtet ihm Leo bei.

Aber das ist ja schon unsere zweite Runde, und es sieht diesmal auch nicht anders aus, darum möchte ich lieber Mrs. Stewart anschauen.

Sie ist wahrscheinlich genauso alt wie Mutti, aber die beiden sind total verschieden. Mrs. Stewart trägt ein rotes Kleid, das aussieht, als ob sie es extra angezogen hat, weil es zu dem Rot des Waggons passt, in dem wir fahren. Ich wette, sie hat für jede Gelegenheit ein anderes Kleid. Sie hat ein rotes Hütchen auf und um die Schultern einen braunen Kragen aus Fell, der so flauschig ist, dass ich zuerst dachte, er sei lebendig.

Bis zu diesem Moment war ich der Ansicht, dass Leos Mutter die schickste Frau von Wien ist. Sie ist immer perfekt frisiert, und kein Löckchen ist an der falschen Stelle. Sie muss für jeden Wochentag eine eigene Lippenstiftfarbe haben und hat ihre lächelnden Lippen immer akkurat angemalt. Ihr Lidschatten schillert bunt. Wenn wir bei Leo zu Besuch sind, weiß ich nie, was ich lieber machen will: mit den Jungs spielen oder einfach dasitzen und Leos Mutter ansehen.

Manchmal denke ich mir aus, dass sie ein Filmstar ist, der auf mich aufmerksam wird und mir prophezeit, dass ich berufen bin, auch ein Star zu werden. Oder ich stelle mir vor, dass sie ein großes Modeunternehmen leitet und von meinen Entwürfen begeistert ist. Zusammen schreiten wir über den Laufsteg in unseren schicken Kleidern und knalligen Hüten.

In Wirklichkeit zwinkert mir Frau Grünberg meistens nur zu und lacht und tätschelt mir die Wange, und ich laufe zu den Jungs zurück.

Mrs. Stewart hingegen – sie ist irgendwie noch eleganter. Sind ihre Kleider noch leuchtender? Lacht sie noch strahlender? Was es auch ist, ich kann nicht aufhören, sie anzusehen.

Sie ist so ganz anders als meine liebe Mutti. Die trägt seit neuestem eigentlich immer nur graue Sachen. Zumindest sehe ich das so, wenn ich sie mir vorstelle. Grau oder Schwarz. Gar nichts Buntes mehr. Das war früher anders. Zwar nicht so wie Mrs. Stewart oder auch wie Frau Grünberg. Eher wie die anderen Frauen in diesem Waggon mit ihren Kostümen und Hüten und Ausgehschuhen. Aber jetzt nur noch Grau und Schwarz. Und ihre Augen wirken genauso dunkel wie ihre Kleider.

Gestern habe ich mitbekommen, wie sie und Vati sich leise in der Küche unterhielten. Ich hockte auf dem Treppenabsatz hinter dem Geländer und konnte sie hören, ohne bemerkt zu werden.

»Du siehst aus, als ob du in Trauer bist«, sagte Vati.

»Bin ich vielleicht auch«, erwiderte Mutti.

»Um wen denn?«, fragte Vati.

Darauf folgte ein langes Schweigen. Ich spitzte die Ohren und hörte schließlich, wie Mutti sagte: »Um uns alle.«

Ich wusste nicht, was sie damit meinte, aber sie sagten eine Weile nichts mehr. Kurz darauf ging ich nach unten. Mutti und Vati saßen am Tisch. Vati hatte die Hände über die von Mutti gelegt. Sie blickte auf, als sie mich kommen sah, dann stand sie schnell auf und ging zum Spülbecken. Als sie an mir vorüberging, konnte ich sehen, dass ihre Augen feucht waren. Ich folgte ihr und schlang die Arme um ihre Taille. »Geht es dir nicht gut, Mutti?«

Sie umfasste meine Hände und drückte sie so fest, dass es ein bisschen weh tat. Dann drehte sie sich um, wischte sich die Augen und fuhr mir durchs Haar. »Alles in Ordnung, Liebes«, sagte sie. »Jetzt geh mal und hol deinen Bruder zum Essen.«

Das hieß so viel wie: Stell keine weiteren Fragen. So läuft das bei uns in letzter Zeit immer. Aufgeschnappte Unterhaltungsfetzen zwischen meinen Eltern, die ich nicht verstehe und über die die beiden weder mit Otto noch mit mir reden wollen. Otto ist mein Bruder. Er ist zwei Jahre älter als ich und mir nach Leo und Max der liebste Junge auf der Welt.

Otto stellt nicht so viele Fragen wie ich. Er ist mehr daran interessiert, kaputte Dinge aufzustöbern und heil zu machen. Am glücklichsten ist er mit zwei Holzbrettern, einem Hammer und einer Schachtel Nägel. Darin ähnelt er Vati. Vati ist Bauunternehmer, und es ist sein Beruf, Sachen zu richten und zu reparieren. Bei Otto ist es allerdings eher so, dass die Sachen, die er heil macht, hinterher noch kaputter sind als vorher!

Manchmal frage ich mich, ob Otto so gerne repariert, weil sein Bein nie ganz heil geworden ist, nachdem er von einem Baum gefallen ist, als er fünf war. Es war an drei Stellen gebrochen und war den ganzen Sommer in Gips. Die Knochen sind zwar wieder zusammengewachsen, aber seither hinkt er ein bisschen. Er kann es ziemlich gut überspielen und redet nur ganz selten darüber. »Wenn ich mein Bein doch nur so gut hinkriegen könnte wie dieses Bücherbord!«, sagt er zum Beispiel, aber er beklagt sich nicht, wenn er so was sagt. Eher will er damit andeuten, dass wir seine Arbeit loben sollen!

Er hat zu den Veränderungen bei uns noch nichts gesagt, aber ich weiß, dass sie ihm auch aufgefallen sind. Ich spüre das, selbst wenn er dazu schweigt.

Es war nicht immer so. Ich weiß nicht mal genau, wann die Veränderung eingetreten ist, aber es ist meinem Gefühl nach schon sehr lange her, seit ich Mutti lächeln gesehen habe.

Im Gegensatz zu Mrs. Stewart.

Mrs. Stewart lächelt ständig. Sie lächelt, während Herr Grünberg spricht, sie lächelt ihrem Mann zu, sie lächelt sogar, wenn sie redet. Ich nehme mir vor, das vor einem Spiegel zu üben – lächeln und reden gleichzeitig. Ist bestimmt eine Kunst.

Einer der Männer sagt etwas Lustiges, und Mrs. Stewart wirft den Kopf zurück und lacht so herzlich, dass es ansteckend ist und den ganzen Waggon ergreift und alle um sie herum ebenfalls lächeln oder lachen.

Plötzlich kommt mir eine Erinnerung.

Mutti und Vati in der Küche, die leer gegessenen Teller noch auf dem Tisch, Vatis Arm um Muttis Taille. Von irgendwoher kommt Musik. Ein Walzer, glaube ich. Meine Großeltern lebten da noch. Ich weiß noch, dass Großvater mit dem Fuß den Rhythmus klopfte und Großmutter lächelte und im Takt nickte. Vati hob den Arm, und Mutti drehte sich darunter durch und glitt ihm wieder in die Arme.

Dann endet die Musik, Vati verbeugt sich, und Mutti lacht und kommt zum Tisch zurück, um das Geschirr abzuräumen.

Die Erinnerung verursacht mir ein Ziehen im Bauch. Sie kommt mir jetzt so weit weg vor.

Heute Abend frage ich Mutti, ob sie sich auch daran erinnert. Mal schauen, ob sie lächelt, wenn ich es ihr erzähle. Ich frage, ob sie und Vati wieder einmal in der Küche tanzen. Ich sage ihr, wie hübsch sie immer aussah, wenn sie lächelte. Vielleicht macht sie das dann öfter.

Ich habe nicht gemerkt, dass ich immer noch starre, und Mrs. Stewart erwischt mich dabei, wie ich sie anschaue. Ihre Mundwinkel verziehen sich wieder zu einem Lächeln, das diesmal mir allein gilt. Ich merke, wie ich rot werde, und wende mich schnell wieder den Jungen zu.

»Wir wollen bis in alle Ewigkeit an diesen Tag denken«, sage ich und halte jedem von ihnen einen kleinen Finger hin. »Versprecht, dass wir den Tag nie vergessen, an dem wir die Könige und die Königin von ganz Wien waren.«

Die Jungs grinsen zurück und haken sich in meine kleinen Finger ein. »Versprochen!«, sagen sie einstimmig.

Unsere Finger bleiben bis zum Ende der Fahrt eingehakt.

MAX

Noch nie hatte Max einen Tag wie heute erlebt. Einen Tag so voller Lachen und Fröhlichkeit, dass er sich vorstellen konnte, noch höher aufzusteigen und davonzuschweben, wenn die Türen auf dem Höhepunkt der Fahrt aufgehen würden.

Es war nicht nur das Riesenrad und das Lachen, das ihn innerlich erfüllte. Er hätte sich überall auf der Welt befinden können, und der Tag wäre perfekt gewesen, Hauptsache, er war mit seinen zwei besten Freunden zusammen.

Manchmal versuchte er, sich an sein Leben ohne Leo und Elsa zu erinnern. Auch wenn sie sich erst seit der Einschulung vor zwei Jahren kannten, kam es ihm vor, als seien sie schon immer beste Freunde gewesen.

Wenn er an sein Leben vor dieser Zeit dachte, waren seine Erinnerungen nicht die glücklichsten. Er wusste noch, wie er allein in seinem Zimmer saß und sich die Ohren zuhielt, um nicht hören zu müssen, wie sich seine Eltern stritten: sein Vater, der schrie und tobte, und seine Mutter, die ihn zu beruhigen versuchte. Es ging immer um dieselbe Sache, um Geld, darum, dass sie nie genug hatten, seit sein Vater arbeitslos geworden war, als das Unternehmen, für das er arbeitete, pleitegegangen war.

Max’ Mutter sagte immer, sie hätten doch noch genug, um durchzukommen. Aber seinem Vater reichte das nicht. Er war zu stolz, um sich mit durchkommen zufriedenzugeben. Lieber schrie und tobte er und gab allen die Schuld daran außer sich selbst, und Max vergrub sich in seinem Zimmer, hielt sich die Ohren zu und wartete, bis sie aufhörten zu streiten.

In der Schule war es auch nicht besser. Er hatte sich gewünscht, seine Mutter hätte ihm neue Kleider für die Schule im Laden kaufen können wie alle anderen. Stattdessen musste er weiter seine alten Hochwasserhosen und gestopften Pullover tragen. Die anderen Kinder hänselten ihn, und Max lernte, ohne Anerkennung oder Freunde oder Zuwendung auszukommen. Als sein Vater dann schließlich wieder Arbeit hatte und sie sich neue Sachen leisten konnten, war es zu spät. Die anderen Kinder sahen in ihm einen Außenseiter, eine Witzfigur. Das änderte sich erst, als er Elsa und Leo kennenlernte. Sie behandelten ihn unvoreingenommen, und mehr Freunde als die beiden brauchte er nicht.

Aber es wäre doch schöner, fand er, wenn sein Vater wie dieses Ehepaar aus England hätte lächeln können, oder mit ihm reden und scherzen könnte wie Leos Vater.

Er wusste nicht einmal recht, wann sein Vater ihn das letzte Mal angesehen hatte. Er war nur noch bei der Arbeit. Selbst abends war er bei Versammlungen oder mit Arbeitskollegen unterwegs. Über seine Arbeit sprach er nie. Aber er redete ja fast überhaupt nicht mit Max, außer dass er immer was an ihm auszusetzen hatte.

Tage wie dieser, Augenblicke mit seinen besten Freunden, waren daher das Kostbarste, das Max hatte – oder zu wünschen wagte.

»Kommt schon, ihr drei Rabauken«, sagte Leos Vater, als sie gemeinsam den Waggon verließen. Dabei zwinkerte er, denn er hielt sie ja nicht wirklich für Rabauken. Max lächelte. Er mochte es, wenn Herr Grünberg witzige Sachen sagte. Sein Vater machte nie Witze. Seit er die neue Arbeitsstelle hatte, war er besessen von Leistung und Pünktlichkeit. Einmal erwähnte er Max gegenüber, Witze seien reine Zeitverschwendung, etwas für Leute, die nichts Besseres zu tun hätten.

Herr Grünberg glaubte genau das Gegenteil, wie Max feststellen konnte. Er war wie ein stets gefüllter Glücksspielautomat, der jedem, der vorbeikam, Lachgutscheine ausspuckte.

»Oje!« Die Dame, mit der sich Herr Grünberg unterhalten hatte, schlug die Hand auf den Mund. Sie sagte etwas auf Englisch und deutete auf ihre Armbanduhr.

»Stimmt was nicht?«

»Wir verpassen Treffen!«

»Was für ein Treffen?«, fragte Herr Grünberg.

»Wir wollen Bahn erreichen nach Riesenrad. Zu Vortrag gehen«, erwiderte sie. »Zu schön hier, darum haben wir vergessen!«

»Was für ein Vortrag?«, fragte Herr Grünberg.

»Hm. Schwierig auf Deutsch. Wegen Zahn«, sagte der Mann und deutete auf seinen Mund.

»Mein Mann ist Zahnarzt«, setzte die Dame hinzu. »Bei Vortrag geht es um – wie heißt das?« Sie deutete über ihre Zähne.

»Um Zahnfleisch?«, schlug Herr Grünberg vor.

»Ja. Schlimmes Zahnfleisch.«

»Zahnfleisch-Erkrankungen?«

»Genau«, sagte der Mann.

»Aha. Na, das klingt ja aufregend!«, sagte Leos Vater, dann drehte er sich zu den Kindern um und schnitt eine Grimasse, dass sie lachen mussten. Max lachte am meisten. Er hatte es gern, dass Herr Grünberg einem immer das Gefühl gab, dazuzugehören, Teil der Familie zu sein. Er konnte nicht genug von diesem Gefühl bekommen.

»Vielleicht kommen wir noch rechtzeitig zum Ende von Vortrag …«, sagte die Frau und sah ihren Mann fragend an.

»Oder wir lassen den Vortrag einfach ausfallen und bleiben auf dem Rummelplatz«, erwiderte der Mann.

Seine Frau klatschte in die Hände. »Wunderbarer Vorschlag!«, sagte sie. »Ja!«

»Also, nachdem das nun geklärt ist, müssen Sie noch ein bisschen mit uns zusammenbleiben«, sagte Herr Grünberg. »Und vielleicht kommen Sie mit zu uns, wenn wir alle genug haben vom Rummelplatz.«

Das Paar sah ihn fragend an. »Mit zu Ihnen?«

Herr Grünberg beugte sich vor, als würde er ihnen ein Staatsgeheimnis verraten. »Sie kennen Wien nicht richtig, solange Sie die Sachertorte meiner Frau nicht gekostet haben«, sagte er. »Leo, es macht dir doch nichts aus, deinen Geburtstagskuchen mit zwei weiteren Gästen zu teilen?«

»Überhaupt nichts, Papa«, antwortete Leo.

»Und ihr beiden anderen – was dagegen?«, wandte sich Herr Grünberg an Elsa und Max.

Max hätte gerne gefragt, wie viel Kuchen es denn gab. Er war schon ein paarmal zum Kaffeetrinken bei Leo gewesen, hatte aber noch nie die Sachertorte von Frau Grünberg vorgesetzt bekommen. Leo hatte jedoch davon geschwärmt. Jetzt befürchtete Max, dass nicht genug da sein könnte, wenn zwei weitere Gäste dazukamen – und er hatte Angst, dass er leer ausgehen könnte.

Doch dann antwortete Elsa für sie beide. »Das macht uns gar nichts aus, Herr Grünberg«, sagte sie, und Leos Vater fuhr Max durchs Haar, wie es sein eigener Vater nie tat, und sagte: »Brave Kinder. Vielleicht können wir zur Belohnung noch mit dem Dampfer fahren, ehe wir nach Hause gehen«, und das warme Gefühl, das Max plötzlich durchströmte, bedeutete, dass es ihm sogar einerlei war, ob der Kuchen reichte oder nicht.

Und als er und seine Freunde dann auf den Dampfer sprangen und alle gemeinsam die Stadt an sich vorbeiziehen sahen, war nur noch eines wichtig: Das Band ihrer Freundschaft fühlte sich so tief und breit an wie die Donau selbst.

LEO

Es war ein Sonntagmorgen ein paar Wochen später, und ich war schon vor meinen Eltern auf und angezogen. Das kam sonst nie vor! Aber an diesem Tag konnte ich nicht mehr schlafen. Ich war zu aufgeregt. Max’ Vater wollte mit Max, Elsa und mir zum Schwimmen ins Amalienbad gehen.

Mit seinem Auto!

Keiner, den wir kannten, hatte ein Auto! Ich war mir nicht sicher, was ich aufregender fand: in einem Auto durch Wien zu fahren, den Vormittag mit meinen besten Freunden zu verbringen oder im Amalienbad vom Sprungbrett zu springen. Schwer zu sagen.

Mein Beutel lag bereit, die Badehose ins Handtuch eingerollt. So saß ich am Fenster und hielt nach ihnen Ausschau. Mama war in der Küche beim Backen, Papa saß oben in seinem Studio.

Endlich, um Punkt zehn Uhr, kam das Auto um die Ecke in unsere Straße.

Ich sprang so schnell vom Stuhl auf, dass Mama erschreckt aufschrie. »Sie sind da!«, rief ich und packte meinen Beutel.

»Warte«, sagte sie, als ich in die Küche lief, um mich zu verabschieden. »Ich habe das hier für euch.« Sie gab mir etwas in einer kleinen Papiertüte. Es war warm.

»Was ist das?«, fragte ich.

»Kipferl. Für hinterher, nach dem Schwimmen.«

Ich schlang die Arme um ihre Taille. »Danke, Mama.«

Sie gab mir einen Kuss auf den Kopf. »Viel Spaß mit deinen Freunden«, sagte sie.

Papa kam mit mir zur Tür. Max hatte die hintere Autotür aufgerissen und grinste übers ganze Gesicht. Elsa saß neben ihm und winkte mir zu. »Komm schon!«, rief Max. »Es geht los!«

Papa kam mit mir zum Auto, dann trat er an die vordere Scheibe, hinter der Herr Huber saß. Herr Huber blickte nicht mal auf. Er hatte ihn wohl nicht bemerkt.

»Dann rück mal zur Seite«, sagte ich zu Max.

Papa klopfte an das Fahrerfenster. Jetzt erst öffnete es Herr Huber einen Spalt.

»Wie geht’s?«, fragte Papa. »Wir haben Sie ja lange nicht gesehen.«

Papa war Herrn Huber erst ein paarmal begegnet. Das erste Mal war, als wir gerade in die Volksschule gekommen waren. Mama und Papa wollten meine Freunde und ihre Eltern kennenlernen, und es war ein netter Abend gewesen. Papa und Herr Huber hatten Wein getrunken und sich unterhalten. Frau Huber hatte Mamas Küche gelobt. Wir hatten alle viel Spaß. Es war ein ganz fröhlicher Abend. Mama sagte, sie sei sicher, dass sie gute Freunde würden.

Das zweite Mal begegneten sie sich im Park, wo wir sie ein paar Monate später zufällig trafen. Papa strahlte wie üblich, Herr Huber hingegen wirkte etwas steif. Papa deutete scherzhaft an, dass es jetzt an ihnen sei, uns zum Essen einzuladen, und die Hubers nickten und sagten, das würden sie demnächst machen.

Das geschah aber nie, und es wurde keine gute Freundschaft. Mama machte sich Gedanken deswegen und fragte sich, was wohl der Grund sein könnte und ob wir sie irgendwie gekränkt hätten, doch Papa wischte es beiseite und meinte, alle seien eben sehr mit Arbeit beschäftigt.

Aber jetzt, als Herr Huber so steif im Auto saß und Papa kaum ansah, fragte ich mich auch, ob Mama wohl recht gehabt hatte.

»Es geht mir gut«, sagte Herr Huber kurz angebunden. »Wir müssen los.«

Dann drehte er sich nach mir um. »Steig ein, Junge, und schließ die Tür.«

Ich sah Max und Elsa fragend an, während ich mich neben sie quetschte. Elsa zuckte ratlos mit den Schultern. Max verdrehte nur die Augen.

Und dann ließ Herr Huber den Motor an, und kaum rollte das Auto los, waren wir drei schon in unserer eigenen Welt, redeten ohne Unterbrechung, frotzelten herum, teilten Kekse und Geheimnisse, und ich vergaß alles andere.

Fast alles.

Ich hatte nicht übersehen, was für ein Gesicht Papa machte, als er uns nachwinkte, er lächelte, wie es immer seine Art war – aber sein Lächeln war irgendwie anders. Seine Augen lächelten nicht. Sein Blick war traurig. Ich überlegte, ob es an dem lag, wie sich Herr Huber gerade verhalten hatte, und konnte nicht anders, als mich zu fragen, ob sich Papa dieselbe Frage stellte.

Was hatten wir falsch gemacht?

ELSA

Ich glaube, das Amalienbad ist das schönste Bauwerk, das ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, was ich lieber mag: die perfekte Symmetrie der Umkleidekabinen, die in zwei Reihen übereinander angeordnet sind; das tiefe, funkelnde Blau des Wassers; das Licht, das schräg durch die Fenster in der Kuppeldecke strömt – oder die vielen bunten Badeanzüge um mich herum!

Die Jungs stehen ständig am Sprungbrett an und warten, dass sie drankommen, und ich sitze am Beckenrand, lasse die Füße ins Wasser hängen und beobachte eine Gruppe älterer Mädchen in meiner Nähe. Eine trägt einen Badeanzug, der aussieht, als sei er aus weißer Seide. Die andere trägt einen mit ganz schmalen Trägern und einem Muster aus großen Blumen.

Ich komme mir in meinem einfachen schwarzen Badeanzug altmodisch vor.

»Elsa! Elsa!«, ruft mir Leo zu. Er hat gerade das Sprungbrett erklommen. »Schau mir zu!«

Ich wende den Blick von den Mädchen ab und sehe, wie er die Arme ausbreitet und anscheinend mühelos mit einem perfekten Bogen ins Wasser springt. Er schwimmt unter Wasser auf mich zu, dann taucht er an die Oberfläche und wischt sich die Haare aus dem Gesicht. »Wie war ich?«, fragt er grinsend und schwimmt wassertretend vor mir auf der Stelle.

»Hmm. Sieben von zehn Punkten vielleicht!«

»Sieben! Wie gemein!«, erwidert Leo und bespritzt meine Beine. »Los«, sagt er und packt meine Füße. »Spring rein!«

»He! Jetzt ich!«, ruft Max.

Ich gleite ins Wasser, und wir halten uns beide am Rand fest und sehen zu, wie Max ans Ende des Sprungbretts schreitet. Verglichen mit den Jungen, die hinter ihm warten, sieht er so klein aus, und ich sehe, wie sie ihn kichernd anschauen. Ich habe Mitleid mit ihm – aber er hat den Blick der Jungen nicht bemerkt. Er konzentriert sich ganz auf seinen Sprung.

Max streckt die Arme pfeilgerade über den Kopf, geht langsam in die Knie, beugt sich vor und …

PLATSCH!

Er landet mit einem Bauchklatscher. Die Jungen hinter ihm lachen ihn jetzt offen aus. Zum Glück ist Max noch untergetaucht, und als er schließlich bei uns ankommt, sind sie mit ihren eigenen Kopfsprüngen beschäftigt.

»Zehn von zehn Punkten!«, verkünde ich, als er bei uns ist und sich am Beckenrand festhält.

»Das sagst du nur aus Mitleid«, sagt Max.

»Nein. War super«, pflichtet mir Leo schnell bei, und ich bin sicher, dass er die älteren Jungen auch hat lachen sehen. Dann stemmt er sich aus dem Wasser und holt einen Ball von einer Bank am Rand. »Kommt, lasst uns damit spielen.«

Wir schwimmen in eine ruhige Ecke des Beckens und werfen den Ball hin und her, jeder hektisch losschwimmend, um ihn zu fangen. Wir lachen jedes Mal, wenn einer den Ball verfehlt und getunkt wird, reiten aufeinander, toben herum und machen alle Wasserspiele, die wir in der Stunde, die wir bleiben dürfen, unterbringen können.

Viel zu bald stößt jemand einen Pfiff aus, und wir müssen raus.

»Lasst uns nächste Woche wieder herkommen«, sagt Leo, als wir in Richtung Umkleidekabinen gehen.

»Und die übernächste Woche auch«, stimmt ihm Max zu.

»Und jede Woche bis in alle Ewigkeit«, setze ich hinzu.

Die Jungen strecken beide eine Hand aus, und ich tue es ihnen nach, und wir umfassen uns und versprechen, immer und ewig alles gemeinsam zu machen, komme, was wolle.

MAX

Max rubbelte seine Haare noch einmal, dann hängte er sein Handtuch und seine Badehose zum Trocknen auf und ging zu seinen Eltern.