23,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €

Mehr erfahren.

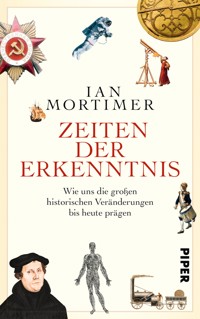

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

»Eine glänzende Neubewertung des Mittelalters.« Mail on Sunday Wir neigen dazu, das Mittelalter als eine dunkle, rückständige und konstante Zeit zu sehen, die von Gewalt, Unwissenheit und Aberglaube geprägt war. Im Gegensatz dazu glauben wir, dass Fortschritt auf Wissenschaft und technischer Innovation beruht und dass uns erst die Erfindungen der letzten Jahrhunderte in die Moderne geführt haben. Ian Mortimer räumt mit diesem Narrativ auf. Er skizziert die enormen kulturellen Veränderungen, die sich im Mittelalter vollzogen, und führt uns eine revolutionäre Epoche vor Augen, die von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung der westlichen Welt war. »Als Licht das Dunkel durchdrang will kein umfassender Überblick über das mittelalterliche England sein, sondern fordert uns vielmehr auf, das Mittelalter und seine sozialen, kulturellen und intellektuellen Innovationen neu zu überdenken. Mortimer ist ein überzeugender Fürsprecher für unser mittelalterliches Erbe. Er hat Recht, dass wir stolz darauf sein sollten« The Times

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Aus dem Englischen von Karin Schuler

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel Medieaval Horizons bei The Bodley Head, London

© Ian Mortimer, 2023

Für die deutsche Ausgabe:

© Piper Verlag GmbH, München 2024

Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Covermotiv: akg-images (Album / Oronz; akg-images); Bridgemann Images (Luisa Ricciarini; Leonard de Selva); Alamy Stock Photo (Hirarchivum Press)

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Einführung

1 Horizonte

Der Horizont als Metapher?

Der konkrete Horizont

Der persönliche Horizont

Der kollektive Horizont

Der wirtschaftliche Horizont

Der Erinnerungshorizont

Der religiöse Horizont

Der naturwissenschaftliche Horizont

Der technische Horizont

Der Horizont von Recht und Ordnung

Der medizinische Horizont

2 Krieg

Die Entwicklung der Einstellungen zur Gewalt

Der Krieg des 11. Jahrhunderts

Taktik und Technik vor 1500

Die Kriegsbegeisterung

Heiliger Krieg

Raubzüge

Die Regulierung des Krieges

Das 16. Jahrhundert

3 Ungleichheit

Reichtum und Status in England

Freiheit

Landbesitz

Einkommen

Politische Macht

Weibliche Unabhängigkeit

Ethnische Vorurteile und Ungleichbehandlung

4 Komfort

Der Lebensstandard in England

Die Häuser der Wohlhabenden

Die Bauernhäuser

Häuser in der Stadt

Ernährung

Auswahl

5 Geschwindigkeit

Wie schnell reisten Menschen und Informationen?

Die Kontexte der Geschwindigkeit

Normale Geschwindigkeiten im Geschäftsleben

Außergewöhnliche Umstände

Das Tempo der Nachrichtenübermittlung: Orientierungswerte

Das Tempo der Narichtenübermittlung: die englischen Belege

6 Bildung

Tyndales Bibelübersetzung und ihre kulturelle Bedeutung

Tyndale und die Entwicklung der englischen Bibel

Die Bedeutung der Bibel

Verantwortungsbewusster Bürgersinn

Zunehmende Alphabetisierung

Standardisierung der englischen Sprache

Der Vorrang der Volkssprache

Infragestellung der Autorität

7 Individualismus

Der Horizont des Selbst

Das frühe 11. Jahrhundert

1050 – 1200: Religiöse Selbstwahrnehmung und Individualismus

1050 – 1200: Säkulare Selbstwahrnehmung und Individualismus

Zwischen 1200 und 1345

Zwischen 1345 und 1500

Das 16. Jahrhundert

Schluss

Dank

Anhang

Bildteil

Bildnachweis

Stichwortverzeichnis

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Register

Widmung

Dieses Buch ist Jörg Hensgen gewidmet, der in den letzten zwanzig Jahren zehn meiner Bücher zur Geschichte herausgegeben hat. Ich stehe tief in seiner Schuld. Ebenso wie Sie. Viele Menschen denken zwar, dass die Arbeit eines Lektors einfach ist, aber das ist sie in meinem Fall ganz sicher nicht. Um eine alte Metapher aufzugreifen: Es ist die Aufgabe des Lektors, dafür zu sorgen, dass ein literarisches Kamel leicht und reibungslos durch ein Nadelöhr geht. Ein Erfolg ist es, wenn dieses Wunder für Leserinnen und Leser völlig unbemerkt bleibt. Also, Jörg, für alle zehn von dir geduldig vollbrachten Wunder meinen aufrichtigen und herzlichen Dank.

Einführung

Wer sich auf die Suche nach einem literarischen Bild des Mittelalters begibt, kommt kaum an Geoffrey Chaucers Canterbury Tales (»Canterbury-Erzählungen«) aus der Zeit kurz vor 1400 vorbei. Der Dichter beschreibt eine bunte Truppe, die sich im Gasthof Tabard Inn in Southwark versammelt hat, um von dort nach Canterbury zu pilgern. Unterwegs erzählt jede und jeder Mitreisende eine unterhaltsame Geschichte. Ein Ritter ist unter ihnen, der auf Kreuzzügen in Nordafrika, Spanien und Osteuropa gekämpft hat. Begleitet wird er von seinem Sohn, einem Knappen, der sich im Tjost, dem Turnierkampf, auskennt, und einem Diener, der einen Langbogen trägt. Mit ihm reisen auch eine Priorin, eine Nonne, ein Mönch, ein Ordensbruder, fünf weitere Priester, ein Kaufmann, ein Gelehrter der Universität Oxford, ein Rechtsanwalt, ein Schiffskapitän, ein Doktor der Medizin, eine Geschäftsfrau aus Bath, die fünf Ehemänner überlebt hat, ein Landvogt, ein Müller, ein Ablasshändler, ein Kirchenbüttel, dessen Aufgabe es ist, die Leute zum Erscheinen vor Gericht aufzufordern, ein Verwalter, drei freie Bauern, ein Koch, ein Gastwirt, fünf andere Händler und Chaucer selbst. Wir begleiten sie auf ihrem Weg zum Grabmal des heiligen Thomas Becket, während sie plaudern, zanken und sich gegenseitig zum Lachen bringen – ein Inbegriff des mittelalterlichen Englands.

Wir vergessen jedoch gern, wie flüchtig Chaucers Welt war. Oft sprechen wir vom »Mittelalter«, als sei die gesamte Epoche relativ statisch gewesen und habe verschiedene feste Merkmale gehabt. Zweihundert Jahre später hatte sich das Leben jedoch schon tiefgreifend verändert. Viele Figuren Chaucers wirkten bereits damals antiquiert. Der mittelalterliche Ritter war ebenso ein Anachronismus wie das Ritterturnier. Die Langbogen waren Gewehren gewichen. In England ging niemand mehr auf Pilgerfahrt. Priorinnen oder Nonnen gab es dort nicht mehr, auch keine Mönche, Ordensbrüder oder Ablasshändler. Die Priester waren nicht mehr römisch-katholisch. Den Elisabethanern bot Chaucer somit einen seltenen Einblick in eine längst vergessene Welt, ähnlich wie Jane Austen uns heute.

Und auch für das normannische England ist Chaucers mittelalterlicher Reiterzug nicht repräsentativ. Dies wird deutlich, wenn wir die Canterbury Tales mit den Einträgen im Domesday Book vergleichen, dem berühmten Inventar aller Besitztümer des Landes aus dem Jahr 1086. Im 11. Jahrhundert gab es weit weniger Mönche und Nonnen als zu Chaucers Zeiten, aber auch weniger Kaufleute und Schiffskapitäne. Bettelmönche gab es überhaupt noch nicht, ebenso wenig wie Ablasshändler, Kirchenbüttel oder Ärzte. Es gab keine Gelehrten in Oxford, denn die Universität Oxford wie auch die Advokatenstifte waren noch nicht gegründet. Es gab auch keine Kreuzzüge oder Turniere. Es gab keine Langbogen. Nur wenige Menschen gingen auf Pilgerreise, und die wenigen, die es taten, hatten ernste Anliegen und zogen nach Jerusalem oder Rom, nicht nach Canterbury. Die Menschen arbeiteten überwiegend in der Landwirtschaft – etwa als Pflüger, Hirten, Milchmädchen oder Imker –, und die meisten von ihnen durften den Ort, an dem sie aufgewachsen waren, nicht verlassen. Sie hätten Chaucer nicht auf seiner Pilgerreise begleiten dürfen.

Wir sollten uns daher fragen, was wir eigentlich meinen, wenn wir den Begriff »mittelalterlich« verwenden. Worauf genau beziehen wir uns, wenn dieses Wort so unterschiedliche Gesellschaften umfasst? Wie die eben erwähnten Vergleiche zeigen, gab es nicht nur ein Mittelalter, sondern viele. Sie alle über einen Kamm zu scheren ist so, als würden wir das Europa des 17. und das des 21. Jahrhunderts als gleichermaßen »modern« bezeichnen – auch wenn wir die Hinrichtung von Hexen im 17. Jahrhundert wohl kaum eine »moderne« Praxis nennen würden. Eine solche Verknüpfung längerer Zeiträume wäre ganz offensichtlich irreführend.

Warum ist das wichtig, werden Sie fragen. Erstens ist es historisch von Bedeutung. Die Verwendung des Wortes »mittelalterlich« zur Beschreibung eines halben Jahrtausends verschleiert, wie sehr sich der Alltag im Laufe dieser Zeit veränderte. Vor allem aber wird damit suggeriert, dass alles, was wir in die Schublade mit der Bezeichnung »Mittelalter« stecken, von der modernen Welt getrennt ist. Infolgedessen verkennen wir, dass die Art und Weise, wie wir heute leben, weitgehend das Ergebnis gesellschaftlicher Entwicklungen ist, die sich zwischen dem 11. und dem 16. Jahrhundert vollzogen. Viele unserer heutigen Konzepte, Werte und Prioritäten haben ihren Ursprung im Mittelalter, ebenso viele unserer kulturellen und sozialen Praktiken, von der Erforschung anderer Kontinente und Völker über die Verwendung von Nachnamen bis hin zu unserem Vertrauen in Geld und das geschriebene Wort. Kurz gesagt: Wenn wir uns der Veränderungen im Laufe des Mittelalters nicht bewusst sind, verstehen wir die verschiedenen Revolutionen nicht, die den Charakter der modernen Welt prägten, und das bedeutet, dass wir uns selbst nicht verstehen.

Diese Aussage mag Sie überraschen, denn wir betrachten das Mittelalter im Allgemeinen nicht als eine Zeit der Umwälzungen. Wir glauben oft, die bedeutendsten Veränderungen, die unser Leben noch heute beeinflussen, hätten sich in der Moderne vollzogen. Dabei verweisen wir auf Erfindungen des 19. Jahrhunderts wie Eisenbahn, Fotografie und Telefon, auf Errungenschaften des 20. Jahrhunderts wie Fernsehen, Luft- und Raumfahrt, Computer und das Internet. Diese Innovationen haben die Art und Weise, wie wir Dinge tun, tatsächlich völlig verändert, doch unsere Hauptprioritäten als menschliche Wesen sind in den letzten vierhundert Jahren (mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen) erstaunlich stabil geblieben. Davor waren sie alles andere als stabil. Wenn man die technischen Fortschritte, die uns seit der Industriellen Revolution in Staunen versetzen und in Verwirrung stürzen, außer Acht lässt, stellt man fest, dass es in den früheren Jahrhunderten eine Reihe gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Zwänge gab, die das Denken und Verhalten unserer Vorfahren tiefgreifend prägten. Viele Veränderungen, die sich von da an vollzogen, sind heute so tief in unserer kollektiven Psyche verankert, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen. Warum sehen Sie sich als Individuum? Warum haben Sie das Bedürfnis zu reisen? Warum erwarten Sie vom Staat, dass er Sie beschützt? Warum brauchen Sie Geld? Warum glauben wir, dass Frieden der Normalzustand ist und nicht Krieg?

Dieses Buch will zeigen, dass das Mittelalter die Geburtsstunde der modernen Welt war, indem es die Aufmerksamkeit auf diese grundlegenden Fragen lenkt. Es will auch zeigen, dass vor allem unsere Technikbesessenheit uns daran hindert, die Bedeutung dieser früheren Veränderungen zu erkennen. Wir sind so sehr auf den modernen Erfindungsreichtum der Menschheit fixiert, dass viele die Entwicklung des Smartphones oder des Flugzeugs für weitaus bedeutender halten als unsere Fähigkeit, uns zu ernähren. Für jemanden, der einen vollen Magen hat, sind die Methoden der Nahrungsproduktion nicht annähernd so beeindruckend wie eine Reise ans andere Ende der Welt und ein Telefonat mit einem Freund in der Heimat. Für einen unterernährten Bauern jedoch, der aufgrund einer schlechten Ernte zu verhungern droht, sind solche technischen Innovationen sinnloser Luxus. Und in dieser Hinsicht verdanken wir unseren mittelalterlichen Vorfahren viel. Wegen der brutalen Entbehrungen, mit denen sie zu kämpfen hatten, erdachten sie Systeme, die das Leid schrittweise verringerten und von denen wir bis heute profitieren.

Auch unser Interesse an der antiken Welt hindert uns daran, die Wirkmacht des Mittelalters zu verstehen. In der Regel wissen wir viel mehr über die Römer als etwa über die Menschen des 13. Jahrhunderts. Unsere Begeisterung für den römischen Alltag, die geschäftigen Märkte, die Verwaltungssysteme, die Poesie und das Liebesleben macht es uns leicht zu glauben, dass sie »genau wie wir« waren. So scheint es, als gäbe es eine zweitausendjährige Kontinuität zwischen der Welt des Kaisers Augustus und unserer Welt heute. Die vielen Diskontinuitäten, die die Römer von den Menschen im mittelalterlichen Europa trennen, übersehen wir dabei. Wenn wir über die Menschen des 13. Jahrhunderts lesen, stellen wir uns vor, dass ihr Alltag mehr oder weniger dem der Römer vor ihnen glich. Wenn wir aber genau hinsehen und versuchen, ihre Denkweise zu rekonstruieren, sehen wir, dass die Menschen des Mittelalters keineswegs so waren wie die Römer oder wie wir.

Nehmen wir zum Beispiel den Spiegel, den ich in Kapitel 7 behandeln werde. Die Römer hatten kleine Glasspiegel: Römische Damen benutzten sie zum Beispiel, um sich zu schminken, genau wie wir es tun. Doch mit dem Untergang der römischen Kultur verschwanden auch die Spiegel. Wir unterscheiden uns also von unseren frühmittelalterlichen Vorfahren dadurch, dass wir wissen, wie wir aussehen, sie aber nicht. Eine Spiegelung in einer Pfütze liefert ein nur unzureichendes Bild. Man braucht entweder einen Spiegel aus Glas mit Metallhintergrund oder ein hochglanzpoliertes flaches Stück Silber oder Bronze. Metallspiegel kamen in Europa im frühen 12. Jahrhundert wieder auf, blieben aber teuer und wurden nur von Personen mit hohem Status genutzt. Die Wiedereinführung des Glasspiegels in Italien um 1300 ermöglichte es immer mehr Menschen, sich selbst so zu betrachten, wie es uns heute möglich ist. Davor konnte eine Frau, sofern sie nicht wirklich reich war, gar nicht wissen, wie sie in den Augen anderer Menschen aussah. Wenn sie das Glück hatte, alt zu werden, konnte sie nie richtig einschätzen, welche Spuren das Alter auf ihrem Gesicht hinterließ. Da sie nicht wusste, wie sie aussah, spielte Schminke in ihrem Leben keine Rolle. Und noch wichtiger: Die rasche Verbreitung von Spiegeln führte dazu, dass die Menschen ein neues Selbstverständnis entwickelten. Sie sahen sich gezwungen, sich mit anderen zu vergleichen, ihr Aussehen und ihr Verhalten zu ändern, sich attraktiver zu machen und so weiter. Gleichzeitig begann die Gesellschaft allmählich, metaphorisch gesprochen, den Blick auf sich selbst zu richten – den Menschen um seiner selbst willen zu betrachten und nicht nur als ein von Gott geschaffenes Wesen. Wir wurden uns der conditio humana bewusst.

Kleinere Veränderungen wie die Einführung des Spiegels – die wohl letztlich zu unserer Selfie-Generation führte – lassen die Komplexität und Tiefe des mittelalterlichen Wandels erahnen. Ich könnte noch viele weitere Beispiele für scheinbar unbedeutende mittelalterliche Errungenschaften anführen, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die moderne Welt hatten. Ich kann sie in diesem Buch nicht alle beschreiben – es sind einfach zu viele. Ebenso wenig kann ich all den ähnlichen gleichzeitigen Entwicklungen auf der ganzen Welt gerecht werden, die dazu führten, dass sich die Regionen unterschiedlich entwickelten. Was ich jedoch tun kann, ist, einen Weg zum Verständnis all dieser Veränderungen aufzuzeigen. Im ersten Kapitel skizziere ich, wie wir die Metapher des Horizonts als Instrument nutzen können, um das Ausmaß und die Bedeutung des gesellschaftlichen Wandels zu erfassen. Was ich mit der »Metapher des Horizonts« meine, lässt sich am einfachsten anhand der Entdecker erklären. Im 11. Jahrhundert hatte niemand in Europa eine Vorstellung davon, was östlich von Jerusalem oder südlich der Sahara lag. Nur sehr wenige Europäer waren jemals über den Atlantik gesegelt. Um 1600 jedoch hatte eine Reihe maritimer Expeditionen den Globus umrundet. Mit anderen Worten: Anhand der Entdeckungsreisen können wir sehen, wie sich der Horizont der Christenheit allmählich weitete.

Diese Ausdehnung der Grenzen unseres Wissens dient als Modell für viele andere Aspekte des Lebens. Unsere Horizonterweiterung war keine rein geografische Angelegenheit. Es ging etwa auch darum, wie weit man sich zurückerinnern konnte, weil immer mehr Informationen aufgezeichnet wurden. Der Horizont erweiterte sich auch in Bezug auf den Anteil der Bevölkerung, der Eigentum besaß, in Bezug auf die Freiheiten, die Frauen genossen, und so weiter. Der Zweck des ersten Kapitels besteht also darin, die Idee des Horizonts als eine Möglichkeit zur Wahrnehmung des gesellschaftlichen Wandels vorzustellen. In den folgenden Kapiteln gehe ich auf einige besonders wichtige historische Themen ein und zeige genauer, wie die Metapher des sich verschiebenden Horizonts es uns ermöglicht, die Entwicklungen zu verstehen. Wie viel schneller konnten die Menschen im Jahr 1600 reisen als im Jahr 1000? Welchen Anteil ihres Lebens verbrachten sie damit, sich gegen Gewalt zu verteidigen? Wie viele ihrer Zeitgenossen betrachteten sie als ihnen ebenbürtig? Wie viele konnten lesen – und warum war das wichtig? Ich hoffe, dass Sie, wenn Sie das Konzept der Horizont-Metapher einmal verstanden haben, die mittelalterlichen Menschen in einem anderen Licht sehen werden – und das Licht, um das es geht, ist das Licht ihres Denkens.

Diese Zeitspanne – von 1000 bis 1600 – wirft bei Ihnen eventuell Fragen zu meiner Definition von »mittelalterlich« auf. Mit einer einzigen zeitlichen Festlegung kann man es unmöglich allen recht machen. Zwar bestehen einige englische Politikhistoriker darauf, dass das Mittelalter am Nachmittag des 22. August 1485, als Richard III. in der Schlacht von Bosworth getötet wurde, ein abruptes Ende fand, doch sind solche starren Abgrenzungen eher irreführend als hilfreich. Alle Zeitalter gehen allmählich ineinander über, sie enden nicht mit dem Tod eines einzigen Mannes. Daher bedeutet das Wort »Mittelalter« in verschiedenen Zusammenhängen für verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge. Die meisten europäischen Historikerinnen und Historiker sind sich einig, dass das Mittelalter mit dem Fall Roms um 500 seinen Anfang nahm und um 1500 endete – normalerweise irgendwann zwischen dem Aufkommen des Buchdrucks in den 1450er-Jahren und der Reformation, die 1517 begann. Englische Autoren unterteilen den Zeitraum jedoch in der Regel in zwei Phasen: das frühe Mittelalter, das mit dem Zusammenbruch der römischen Herrschaft in England um 410 begann und mit der normannischen Eroberung im Jahr 1066 endete, und das spätere Mittelalter, das von 1066 bis zur endgültigen Auflösung der Klöster im Jahr 1540 dauerte. Einige bevorzugen den Tod Henrys VII. im Jahr 1509 als Endpunkt, andere den Tod der letzten katholischen Königin, Maria, im Jahr 1558. Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, dass es bei diesen unterschiedlichen Endpunkten kein Richtig oder Falsch gibt. Es ist weitaus besser, sich für das eigene Thema geeignete Daten zu wählen, als sich starr an Regeln zu halten, die andere Menschen aus unterschiedlichen Gründen aufgestellt haben.

In diesem Buch habe ich versucht, eine Reihe von gesellschaftlichen Veränderungen zwischen dem 11. und dem 16. Jahrhundert aufzuzeigen. Der Hauptgrund für den Beginn um das Jahr 1000 ist, dass einige wirklich bedeutende Entwicklungen des Mittelalters im 11. Jahrhundert wurzeln; sie sind Folgen der Mittelalterlichen Warmzeit, die ich in Kapitel 3 bespreche. Was das Enddatum betrifft, so hat die Wahl des Jahres 1600 vor allem zwei Gründe. Einmal brachte das folgende Jahrhundert die Entwicklung der Statistik, der Mathematik, des medizinischen Denkens und der wissenschaftlichen Methode mit sich, was unsere Wahrnehmung der Welt und unseres Platzes in ihr veränderte. Gleichzeitig wurden auch viele neue wissenschaftliche Instrumente entwickelt. Das Mikroskop wie auch das Teleskop wurden um 1600 erfunden, und diese beiden Erfindungen läuteten eine neue Welle von Wissenshorizonten ein, die ganz und gar nicht mittelalterlich waren.

Der andere Grund für die Wahl des Jahres 1600 liegt bei Shakespeare, dessen Stücke die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert überspannen. Wir sagen oft, dass Shakespeare »für uns spricht«, obwohl er nichts von den Autos, Flugzeugen, Computern oder Handys wusste, Dinge, von denen wir glauben, dass sie eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen. Er zeigt uns, dass die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und die Gefühle des jeweils anderen verstehen, vergleichbar ist mit der Art und Weise, wie die Menschen im Jahr 1600 einander verstanden haben. Trotz aller technischen Veränderungen und gesellschaftlichen Revolutionen hat sich unser Innenleben seither kaum verändert. Doch Shakespeare spricht wohl kaum für die Menschen, die im Domesday Book erwähnt werden; er war noch weiter von ihnen entfernt als Chaucer. Im 11. Jahrhundert war jeder zehnte Engländer Sklave, und mindestens sieben weitere waren unfrei – das heißt, sie wurden mit dem Land, auf dem sie lebten und arbeiteten, gekauft und verkauft. Shakespeare hat dies wahrscheinlich nicht einmal gewusst. Er wird wohl davon ausgegangen sein, dass die Mehrheit der Engländer schon immer kommen und gehen konnte, wie sie wollte. Seine Stücke sind daher ein nützlicher kultureller Maßstab, um zu beurteilen, wie die Engländer nach sechs Jahrhunderten gesellschaftlicher und kultureller Umwälzungen zu seiner Zeit lebten.

Da ich ein englischer Historiker bin, entstammen die meisten Beispiele, die ich anführe, natürlich englischen Quellen. Das bedeutet aber nicht, dass die Engländer meiner Ansicht nach bei allen in diesem Buch behandelten kulturellen Entwicklungen führend oder andere Länder weniger wichtig gewesen wären. Im Mittelalter standen die Engländer an der Peripherie der Christenheit und waren oft eher Mitläufer als Neuerer. Vielmehr habe ich mich auf die Aspekte der Vergangenheit gestützt, mit denen ich am besten vertraut bin, um zu veranschaulichen, wie die Metapher des Horizonts zur Beurteilung des gesellschaftlichen Wandels genutzt werden kann. Ein deutscher oder italienischer Historiker könnte ebenso gut die sich wandelnden kulturellen Horizonte des mittelalterlichen Europas erforschen und dabei den Schwerpunkt auf die Erfahrungen dieser Länder legen. Jemand mit profunden Kenntnissen der asiatischen, afrikanischen oder amerikanischen Geschichte könnte den gleichen Ansatz verfolgen. Es wäre gut, wenn sie es täten. Selbst wenn eine solche Studie zu dem Ergebnis käme, dass die bedeutendsten kulturellen Umwälzungen in diesen Regionen in früheren oder späteren Jahrhunderten stattfanden, wäre auch dies eine wertvolle Anwendung der Idee der Horizont-Metapher und ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der Weltgeschichte.

Abschließend kann ich nicht deutlich genug betonen, dass dieses Buch nicht den Zweck hat, alle Facetten zu beleuchten, in denen sich das Leben im Laufe des Mittelalters veränderte, sondern dass es Ihnen als ein Werkzeug dienen soll, das Sie selbst auf vergangene Gesellschaften anwenden können, um das Ausmaß des gesellschaftlichen Wandels zu beurteilen. In dieser Hinsicht versucht es, für die Sozialgeschichte das zu tun, was Robert Hookes Micrographia für die mikroskopische Welt tat, als dieses Buch 1665 veröffentlicht wurde. Hookes bahnbrechende Darstellung einiger weniger Themen in vergrößerten Bildern – das berühmteste war ein fast 46 Zentimeter großes Bild einer Fliege – vermittelte seinen Lesern ein neues Verständnis mikroskopisch kleiner Organismen. Es zeigte aber auch, dass es noch viel mehr über andere, bisher übersehene Lebewesen zu lernen gab, die er nicht abgebildet hatte. Auch dieses Buch zeigt Ihnen, dass viele tiefgreifende historische Veränderungen nicht sofort offensichtlich sind. Wie die Dinge, die uns nahe sind, uns oft daran hindern, das zu erkennen, was in der Ferne liegt – wenn man den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen nicht sieht –, so sind unsere heutigen Wahrnehmungen und unsere Besessenheit von der Technik die Haupthindernisse, die uns davon abhalten, die Dynamik unserer mittelalterlichen Vergangenheit zu sehen. Natürlich hat die Metapher des Horizonts ihre Grenzen. Wie das Mikroskop ist auch sie nicht das richtige Werkzeug für jede Aufgabe. Ich möchte Ihnen dieses Konzept jedoch in der Hoffnung unterbreiten, dass es Ihnen hilft, die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen – und auch, wann und wie sie so geworden ist.

1 Horizonte

Der Horizont als Metapher?[1]

Wenn wir darüber nachdenken, wie sich die Dinge im Laufe der Jahrhunderte verändert haben, fallen uns natürlich zunächst die technischen Fortschritte ein. Das ist nicht verwunderlich. Um uns herum finden sich überall Gegenstände, die dafür sorgen, dass sich unser Leben stark von dem unserer Vorfahren unterscheidet, Gegenstände wie Fernseher und Küchengeräte, Autos und GPS-Tracker. Die wichtigsten Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte sind für uns also normalerweise Erfindungen: In diesem Zuge spricht man oft über das Fliegen, Handys, Raumfahrt, Computer und Atomwaffen. Gelegentlich fällt uns etwas aus einer früheren Epoche ein, etwa die Druckerpresse, der Kompass, Schusswaffen, Impfungen oder die Uhr. Doch unabhängig vom bevorzugten Zeitalter verbinden wir gesellschaftlichen Wandel im Allgemeinen mit technischen Innovationen. Als Gesellschaft beten wir die Technik geradezu an. Der verbreitetste Glaube heutzutage ist nicht so sehr der bewusste Glaube an ein göttliches Wesen, sondern vielmehr ein unterbewusster an die Technik – »In Technology we Trust«.

Dieses Denken verleitet uns dazu, auch den gesellschaftlichen Wandel anhand einer Zeitleiste technischer Innovationen zu verorten. In der Militärgeschichte ermutigt uns das, die sich verändernden Methoden der Kriegführung in Zusammenhang mit den nach und nach eingeführten Kanonen, Handfeuerwaffen, Mörsern, Torpedos, Flugzeugen, chemischen Waffen, Panzern, Bomben, Radarsystemen und Lenkraketen zu deuten. In der Industriegeschichte ist es das Gleiche: Wir konzentrieren uns auf die verschiedenen Stufen mechanischer Entwicklungen, von der ersten Spinnmaschine im 18. Jahrhundert über dampfgetriebene Fabriken im 19. bis zu automatisierten Fertigungsstraßen im 20. Jahrhundert. Und weil technischer Wandel ein Charakteristikum der relativ modernen Zeit ist, sehen wir umso weniger Veränderungen, je weiter wir zurückblicken. Wenn wir uns also das Mittelalter anschauen, gehen wir davon aus, dass es in dieser Zeit wenig oder überhaupt keinen gesellschaftlichen Wandel gab, sondern immer nur Schwertkämpfe, landwirtschaftliche Arbeit und Gebete. Die Gesellschaft scheint über Jahrhunderte hinweg weitgehend dieselbe geblieben zu sein.

Dieses Bild könnte falscher nicht sein.

Besonders seltsam an dieser Selbsttäuschung ist, dass auch professionelle Historiker sie stützen. Mediävisten treten nicht öffentlich dafür ein, dass das 14. Jahrhundert für die Entwicklung der modernen Welt ebenso wichtig war wie das 19. oder 20. Jahrhundert, weil sie wissen, dass ihre Meinung in Anbetracht des weitverbreiteten Glaubens an die Macht der Technik schnell als weltfremd abgetan würde. Selbst wenn sie die technischen Leistungen des Mittelalters in den Vordergrund stellten, würde dies die Komplexität jüngerer Errungenschaften nur noch hervorheben. Keine mittelalterliche Innovation ist mit der Raffinesse eines Handys oder einer lasergesteuerten Rakete zu vergleichen. Und so bleibt das Ansehen des Mittelalters in der öffentlichen Wahrnehmung sozusagen in einer schlammigen Fahrspur stecken. Selbst den größten Gelehrten ist es nicht gelungen, dies zu ändern.[2]

Natürlich stehen die Fachleute vor einem Dilemma, wenn sie die breite Öffentlichkeit von der Bedeutung des Mittelalters überzeugen wollen. Hört man jemandem zu, der für die entscheidende Rolle des Mittelalters eintritt, kann man leicht zu dem Schluss kommen, dass derjenige voreingenommen ist und das Thema künstlich aufbläst, um seine Karriere voranzutreiben. Doch auch viele Generalisten und Intellektuelle sind Anhänger der Vorstellung, das Mittelalter sei eine Zeit geringer gesellschaftlicher Veränderungen gewesen. Und wer wagt es schon, anderer Meinung zu sein, wenn ein weltbekannter Autor die letzten tausend Jahre betrachtet und die erste Hälfte als relativ unwichtig einstuft?

Nehmen wir Yuval Noah Hararis internationalen Bestseller Eine kurze Geschichte der Menschheit, der 2013 auf Deutsch erschien. Kapitel 14 beginnt mit diesen Worten:

Wäre ein spanischer Bauer um das Jahr 1000 eingeschlafen und knapp 500 Jahre vom Lärm der Matrosen geweckt worden, die mit Christoph Kolumbus die drei Segelschiffe Santa María, Niña und Pinta bestiegen, dann hätte sich die Welt in der Zwischenzeit kaum verändert. Er hätte zwar einige Veränderungen bemerkt, einige Gepflogenheiten waren anders und das eine oder andere Werkzeug hatte sich verändert, aber im Grunde genommen hätte er sich heimisch gefühlt. Wenn dagegen einer der Matrosen von Christoph Kolumbus eingeschlafen wäre und heute vom Klingeln eines iPhones geweckt würde, dann würde er buchstäblich die Welt nicht mehr verstehen. »Bin ich im Himmel?«, könnte er sich fragen. »Oder ist das die Hölle?«[3]

Harari ist Geschichtsprofessor an der Hebrew University in Jerusalem und ein Experte für mittelalterliche Kriegführung. Es wirkt daher seltsam, dass er ausgerechnet einen Bauern aus Palos de la Frontera im Südwesten Spaniens, dem Ort, von dem aus Kolumbus in See stach, als Beispiel wählte. Im Jahr 1000 befand sich diese Region unter der Kontrolle des Kalifats von Córdoba; sie blieb bis 1262 unter muslimischer Herrschaft. Hararis muslimischer Bauer hätte in keiner feindlicheren, fremderen Umgebung aufwachen können als in den letzten Tagen der Reconquista des Jahres 1492. Er wäre Zeuge der christlichen Eroberung seiner Heimat und der Vertreibung, Hinrichtung oder erzwungenen Bekehrung seines Volkes geworden. Er hätte sich ganz sicher nicht »heimisch gefühlt«. Wäre er im 21. Jahrhundert aufgewacht, hätte ihn vielleicht das Klingeln eines Handys irritiert, doch zumindest hätte die spanische Regierung nicht versucht, ihn wegen seiner Religion zu töten. Auch Harari greift offenbar allein auf den technischen Wandel als gängigen Vergleichsmaßstab zurück. Wer auf internationaler Bühne spricht, nutzt gern die Werkzeuge, die sein Publikum bereits zur Hand hat. Doch indem er diesen Vergleich zieht, folgt Harari den Vorannahmen seiner Leserschaft, statt deren Verständnis zu leiten. Er übergeht wichtige gesellschaftliche Veränderungen im Mittelalter, als wären sie irrelevant.

In einem Zeitschriftenartikel aus dem Jahr 2018 von Professor Ian Morris, dem Verfasser des Bestsellers Wer regiert die Welt, stieß ich auf ein zweites, ebenso verblüffendes Beispiel:

Am Beispiel England: Wenn wir einen Bauern oder eine Bäuerin aus dem Jahr 1750 v. Chr. in unserer Zeitmaschine mitnehmen und sie im Jahr 1750 n. Chr., kurz vor der Industriellen Revolution, wieder absetzen würden, hätten sie sich schnell angepasst. Natürlich hatten sich einige Dinge geändert: Die Menschen waren von runden zu rechteckigen Häusern übergegangen, von einzelnen Gehöften (meist) zu Dörfern, von Bronze zu Eisen, von einem Sonnengott zu Jesus. Die Reichen trugen jetzt gepuderte Perücken und Korsetts. Einige wenige konnten lesen und schreiben, einige hatten eine Brille, und 1784 erhob sich ein Schotte in einem Ballon in die Lüfte. Doch so viel hatte sich nicht geändert. Die Grundmuster von Leben und Tod, Steuern und Pacht, Säen und Pflügen, Ehrerbietung gegenüber Lords und Ladys – die Besucher aus dem Jahr 1750 v. Chr. würden sie alle wiedererkennen. Aber setzen Sie diesen Bauern, diese Bäuerin zurück in die Zeitmaschine und katapultieren Sie sie in das Zeitalter der Autos und Computer, des Fernsehens, der Alphabetisierung, der Wolkenkratzer, der Geschlechtsumwandlung, der sexuellen Freiheit, der Demokratie und der Atomwaffen … sie würden einen Nervenzusammenbruch erleiden.[4]

Dazu ist zu sagen, dass »die Grundmuster von Leben und Tod«, die Morris nur in Verbindung mit 1750 v. Chr. und 1750 n. Chr. erwähnt, auch heute noch dieselben sind. Wir müssen noch immer Steuern und Pachten oder Mieten bezahlen. Wir sind noch immer vom Säen und Pflügen des Landes abhängig (auch wenn die meisten von uns es nicht mehr selbst tun). Es herrscht eine ähnlich unterwürfige Haltung gegenüber den Superreichen und Berühmten wie gegenüber den Lords und Ladys des 18. Jahrhunderts. Und was die Unterschiede im Alltagsleben zwischen 1750 v. Chr. und 1750 n. Chr. angeht – nun, wir haben keine Schriftquellen, die uns schildern, wie das Leben in England zu Beginn dieser Zeitspanne von 3500 Jahren aussah. Wir müssen uns alles aus der Archäologie erschließen. Was wir haben, ist Julius Caesars Beschreibung der Briten etwa zur Halbzeit, im 1. Jahrhundert v. Chr. Er berichtet, dass unsere Vorfahren sich in Tierfelle kleideten, langes Haar trugen, ihre Körper mit Waid blau färbten, um in der Schlacht Furcht einflößender zu wirken, Oberlippenbärte hatten und »sich ihre Frauen in Gruppen von zehn oder zwölf Männern teilten«. Ganz ehrlich kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Brite aus der Zeit Caesars – von der Bronzezeit ganz zu schweigen – sich leichter an den Hof von König Georg II. angepasst hätte, als Jeans anzuziehen und ein Bier in einer Kneipe des 21. Jahrhunderts zu trinken. Tatsächlich gibt es heute gewisse Musikfestivals, bei denen die langhaarigen, polyamoren alten Briten gar nicht weiter auffallen würden.

Wenn wir immer nur die technischen Innovationen als Maßstab des Wandels verwenden, betrachten wir die Welt gleichsam durch eine rote Linse und erklären, dass alles rot ist: Blau oder Grün kann man so nicht wahrnehmen. In unserem Fall ist die Linse durch die Technik gefärbt und zeigt uns anschaulich, wie diese unser Leben seit dem 18. Jahrhundert beeinflusst. Gleichzeitig verbirgt sie andere wichtige Veränderungen, etwa Urbanisierung, epidemische Krankheiten und Frauen- und Arbeiterrechte. Und damit macht sie fast alles, was in früheren Jahrhunderten geschah, völlig unsichtbar. Es war nicht die Technik, die zur Französischen Revolution führte, dem wohl wichtigsten Ereignis der Moderne. Sie führte nicht zur Renaissance oder zum Schwarzen Tod oder zum Untergang des Römischen Reiches. Kurz gesagt: Wenn man gesellschaftlichen Wandel vor 1750 verstehen will, sind technische Innovationen das falsche Werkzeug.

Erlauben Sie mir, ein weiteres Beispiel eines hoch angesehenen Autors und öffentlichen Kommentators anzuführen, der die Bedeutung des mittelalterlichen Wandels unterschätzt. Professor A. C. Graylings The Age of Genius: The Seventeenth Century and the Birth of the Modern Mind, 2016 erschienen, beginnt mit den folgenden Zeilen:

Wenn Sie in einer warmen, klaren Nacht nach draußen gehen und nach oben schauen, was sehen Sie dann? Stellen Sie sich vor, Sie hätten diese Frage vor 400 Jahren beantworten müssen. Was sahen die Menschen damals, wenn sie zu den Sternen aufschauten? Es ist verblüffend, dass sie zwar dasselbe erblickten wie wir heute, aber doch ein anderes Universum sahen, mit ganz anderem Bedeutungsgehalt auch für ihr persönliches Leben. Dieses Beispiel steht für die überaus wichtige Tatsache, dass zu Beginn des 17. Jahrhunderts das Denken – die Mentalität, die Weltsicht – unserer gebildetsten und klügsten Vorfahren im Wesentlichen noch mit dem ihrer antiken und mittelalterlichen Vorgänger übereinstimmte; gegen Ende des Jahrhunderts jedoch war dieses Denken modern geworden. Deshalb ist das 17. Jahrhundert eine ganz besondere Epoche in der Geschichte der Menschheit.

Kein seriöser Historiker würde bestreiten, dass »das Denken« der Europäer im Jahr 1700 gerade viele jener tiefgreifenden Veränderungen durchlaufen hatte, die es grundsätzlich modern werden ließen. Tatsächlich war der wichtige Wandel hin zu einem weitverbreiteten Vertrauen in die wissenschaftliche Methode, medizinische Verfahren und Statistik im 17. Jahrhundert schon in vollem Gange. Hier liegt meiner Ansicht nach eine wichtige Schwelle, die das Mittelalter von der Moderne trennt – das Vertrauen in die Wissenschaft ersetzte das Gottvertrauen. Doch Professor Grayling würdigt die Entwicklungen vor 1600 nicht ausreichend. Es stimmt sicherlich nicht, dass die Weltsicht der Elisabethaner »im Wesentlichen noch mit der ihrer antiken und mittelalterlichen Vorgänger übereinstimmte«. Vergessen wir nicht, dass die Römer Christen hinrichteten. Sie ließen Gladiatoren zur öffentlichen Unterhaltung bis zum Tod gegeneinander kämpfen. Sie befragten die Eingeweide von Tieren, um die Zukunft vorherzusagen. Sie besaßen Sklaven. Sie waren sexuell freizügig: In ihrer öffentlich zugänglichen Kunst zeigten sie das erigierte männliche Glied und Sex mit Tieren; auf ihren Öllampen und Weinbechern waren flotte Dreier und Vierer dargestellt. Nichts davon wäre am Hof der Jungfräulichen Königin gut angekommen.

Und man kann noch weiter gehen. Die Weltsicht Elizabeths I. stimmte nicht einmal »im Wesentlichen« mit der ihrer eigenen Großeltern überein, die nicht nur Katholiken waren, sondern auch glaubten, dass die Sonne sich um die Erde drehe. Elizabeth war in deutlichem Gegensatz dazu Protestantin und könnte durchaus den hoch angesehenen Astronomen und Parlamentarier Thomas Digges kennengelernt haben, der unter ihrer Herrschaft die heliozentrische Theorie des Kopernikus bekannt machte und erweiterte. Die Weltsichten Elizabeths und ihrer Großeltern unterschieden sich auch in Bezug auf das Zusammenspiel von Gott, den Heiligen und den Menschen auf Erden, und sie hatten enorm unterschiedliche Konzepte in Bezug auf das Leben nach dem Tod. Katholiken des 15. Jahrhunderts glaubten, ein schmerzender Arm könne geheilt werden, indem man ein Modell dieses Arms anfertigte, es auf einen Altar legte und einen Priester dafür bezahlte, dass er für die Genesung betete. Protestanten betrachteten diese Praxis als einen Versuch, Magie zu wirken. Tatsächlich hatte die Weltsicht von Königin Elizabeth I. in Bezug auf die Religion mehr mit der von Elizabeth II. gemein als mit der der römischen Kaiser, die ein ganzes Pantheon anbeteten, von der leidenschaftlichen Venus bis zum lüsternen Jupiter. Diese Weltsichten wirken nur dann »im Wesentlichen übereinstimmend«, wenn man so sehr auf naturwissenschaftliche Entdeckungen fixiert ist, dass man alles durch die naturwissenschaftlich getönte Brille sieht.

Diese drei Beispiele illustrieren meine Kernthese. Selbst unsere angesehensten öffentlichen Intellektuellen glauben, die Entwicklung unserer Gesellschaft beruhe weitgehend auf technischen Innovationen. Meiner Ansicht nach ist diese Sicht nicht nur irreführend, sondern führt auch zu einer kulturellen Verunglimpfung des Mittelalters als eines unkultivierten »Dunklen Zeitalters«. Das Mittelalter ist in der öffentlichen Vorstellung mit Grausamkeit, Gewalt, Aberglaube und Unwissen verbunden – wie man etwa an der abwertenden Bezeichnung der Taliban als »mittelalterlich« ablesen kann. Doch diese Wahrnehmung ist falsch. Was ist mit der Renaissance des 12. Jahrhunderts? Was mit der italienischen Renaissance? Den großen Kathedralen? Wenn Sie »mittelalterlich« als Synonym für »rückständig« verwenden, offenbaren Sie nur Ihr eigenes Unwissen – denn dieses Zeitalter schenkte uns die Universitäten, das Parlament und einige der schönsten Bauten Europas.

Oder denken Sie an die großen Maler der italienischen Renaissance. Manche Menschen vertreten die Ansicht, die Leistungen Leonardos und Michelangelos seien nie übertroffen worden – der Höhepunkt der Malkunst sei also um 1500 erreicht gewesen. Die Originalfassung der Felsenmadonna (heute im Louvre) schuf Leonardo Anfang der 1490er-Jahre, ebenso seine berühmte Zeichnung des Vitruvianischen Menschen. Seine Mona Lisa malte er 1503. Michelangelo arbeitete zwischen 1508 und 1512 an der Decke der Sixtinischen Kapelle. Nichts, was im Jahr 1000 entstand, ist damit vergleichbar. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen einem Ölgemälde von Elizabeth I. und einem von Elizabeth II. – doch Sie werden kein Bild aus dem Jahr 1000 finden, das es mit einem kunstvollen Renaissance-Porträt aufnehmen kann.

Gleiches gilt für die Sprache. Betrachten wir den Anfang von Psalm 23[5] in der Übersetzung von Martin Luther 1545:

DERHERR ist mein Hirte/Mir wird nichts mangeln.Er weidet mich auff einer grünen Awen/Vnd füret mich zum frischen Wasser.Er erquicket meine Seele/er füret mich auff rechter Strasse/Vmb seines Namens willen.VNd ob ich schon wandert im finstern Tal/fürchte ich kein Vnglück/Denn du bist bey mir/Dein Stecken vnd Stab trösten mich.

Abgesehen von der Rechtschreibung ist die Sprache noch heute verständlich. In den letzten fünfhundert Jahren hat sich da wenig geändert.

Das gilt allerdings nicht für dieselbe Stelle auf Althochdeutsch, das für ungeübte Leser völlig unverständlich ist. Im 11. Jahrhundert hat Notker der Deutsche den Psalm für seine Schüler übersetzt und kommentiert. Das klingt in seiner Mischung aus Althochdeutsch und Latein dann so:

Truhten selbo rihtet mih […], unde nîehtes ne brístet mir.In déro stéte dar uuéida ist, hábet er mih kesezzet. […]Er hábet mih kezógen bi démo uuazere dero labo.[…]Hábet mîna sêla fóne úbele ze gûote bechêret.Léita mih after dîen stîgon des rehtes, umbe sînen námen […].Gange ih óuh hîer in míttemo scáteuue des tôdes […]Noh danne nefúrhte ih mir des léides […], uuanda du sáment mir bist […].Din rûota unde din stáb […], de hábent mih ketrôstet […].[6]

Ohne vertiefte Kenntnisse des Althochdeutschen kann ich Notkers Text nicht einmal laut lesen, was vor allem daran liegt, dass sich die Sprache vor 1350 so schnell entwickelte. Danach verlangsamte sich der Wandel, als immer mehr Menschen lesen und schreiben lernten; im 16. Jahrhundert, als die gedruckte Bibel Standards setzte, kam er fast zum Stillstand. Auffallend ist jedoch, dass wir das Deutsch von vor fünfhundert Jahren verstehen können, während die Menschen, die damals lebten, nicht in der Lage gewesen wären, auch nur dreihundert Jahre alte Texte zu verstehen. In diesem Fall fungierte die Technik – die Erfindung der Druckerpresse – als eine Bremse des Wandels, nicht als dessen Beschleunigerin.

Wenn wir Shakespeares Stücke sehen oder lesen, verstehen wir 95 Prozent sofort, und die übrigen 5 Prozent können wir uns mit wenig Mühe erschließen.[7] Shakespeare hätte bei der Rezitation eines englischen Gedichtes aus dem 11. Jahrhundert nur einen kleinen Bruchteil verstanden. Und es hätte ihn auch nicht emotional berührt, selbst wenn er die Worte hätte entschlüsseln können. Wie ich in der Einleitung erwähnt habe, sagen wir oft, dass Shakespeare »für uns spricht«, obwohl er nichts von unserem komplizierten modernen Leben wusste. Die technischen Innovationen der letzten vierhundert Jahre haben die Art, wie wir denken und fühlen, nicht wesentlich verändert. In deutlichem Gegensatz dazu drückte kein Autor des 11. Jahrhunderts ein solches Spektrum menschlicher Gefühle aus. Kein angelsächsischer Dichter hätte sich vier Jahrhunderte nach seiner eigenen Zeit an ein Publikum wenden und Anerkennung dafür ernten können, dass er ihm aus der Seele sprach. In der Literatur wie in der Sprache ist die Geschichte der letzten vierhundert Jahre vor allem eine der Kontinuität, verglichen mit den gewaltigen Veränderungen und Sprüngen im Mittelalter. Die Kultur des 16. Jahrhunderts ist von der des Jahres 1000 so weit entfernt wie eine mechanische Uhr von einer Sonnenuhr.

Und trotz alledem sprechen wir immer noch vom Mittelalter als einer langen Phase des Stillstands, beherrscht von Gewalt, Unwissen und Aberglaube, bis die Technik daherkam und die Welt im 17. Jahrhundert zu einem besseren Ort machte. Tatsächlich hat unsere Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik noch eine verborgene Dimension: Sie untermauert unseren Glauben an den Fortschritt. Aus dem technischen Fortschritt ziehen wir die Gewissheit, dass die Dinge besser und immer besser werden – dass die Technik uns retten wird, egal, welche Katastrophen uns zustoßen mögen. »In Technology we Trust.« Und so ist der gewalttätige, unwissende, abergläubische Charakter des Mittelalters beinahe zu einem Glaubenssatz geworden.

Dies stellt die Mittelalterhistoriker vor ein gewisses Problem. Wenn wir gesellschaftlichen Wandel an der Technik und ihrem Entwicklungsstand festmachen, missverstehen wir dieses Zeitalter gründlich, weil wir andere Veränderungen, die ebenso wichtig sind wie die technischen, übersehen. Das Alltagsleben der Menschen und ihre »Weltsichten« veränderten sich zwischen dem 11. und dem 16. Jahrhundert enorm. Sie durchliefen so viele Umwälzungen, dass es schwer ist, sie alle zu zählen. Doch genau dies müssen wir verstehen, wenn wir uns ein klares Bild davon machen wollen, wie sich unser modernes Leben im Westen entwickelte.

Das ist leichter gesagt, als getan. Wenn wir nicht unter dem Aspekt der technischen Innovation, sondern vielmehr unter dem der sich erweiternden und (gelegentlich) auch verengenden Horizonte über den kulturellen Wandel nachdenken, wird die Aufgabe viel überschaubarer. Der Duden definiert das Wort »Horizont« konkret als »[sichtbare] Linie in der Ferne, an der sich Himmel und Erde bzw. Meer scheinbar berühren« und metaphorisch als »geistiger Bereich, den jemand überblickt und in dem er ein Urteilsvermögen besitzt«. Mit neuen Bauformen und urbaner Expansion veränderte sich der konkrete Horizont im Mittelalter dramatisch – ebenso aber auch das Wissen, die Erfahrungen und Interessen der Menschen, eben der geistige Bereich, den sie überblickten. In diesem Kapitel werden wir zehn Beispiele dafür betrachten, wie »Horizonte« als Indikatoren gesellschaftlichen oder kulturellen Wandels genutzt werden können. Sie alle sind für unser Weltbild so grundlegend, dass wir sie gar nicht als bedeutende historische Entwicklungen wahrnehmen: Wir können uns die Welt ohne sie schlicht und einfach nicht vorstellen. Doch schon das zeigt, wie wichtig sie sind.

Der konkrete Horizont

Wie veränderte sich die Skyline zwischen 1000 und 1600? Zu Beginn dieser Zeit war das höchste Gebäude der Christenheit die Hagia Sophia in Konstantinopel, die vom Boden bis zur Spitze der höchsten Kuppel 56 Meter misst. Gebaut hatte sie Kaiser Justinian in den 530er-Jahren. Die nächstgrößten Gebäude waren wahrscheinlich die großen Klosterkirchen des 10. Jahrhunderts in Burgund, die vielleicht etwa die Hälfte dieser Höhe erreichten. Die meisten Kirchtürme Nordeuropas waren kaum 25 Meter hoch. Doch sehr bald nach 1000 tauchten die ersten höheren Gebäude auf. Innerhalb eines Jahrhunderts erreichten viele Kirchtürme eine Höhe von mehr als 30 Metern und einige sogar von mehr als 45 Metern – das berühmteste erhaltene Beispiel ist die Abtei Pomposa in Italien. 1106 durchbrachen die Türme des Kaiserdoms in Speyer die 60-Meter-Marke. Der Südturm der Kathedrale von Chartres, fertiggestellt im Jahr 1220, ist 105 Meter hoch. Tatsächlich stellt diese Kathedrale auch mit ihrer Länge von 130 Metern alles in Europa vor 1000 Gebaute einschließlich der Hagia Sophia in den Schatten. Der Turm der Old St. Paul’s Cathedral in London erreichte um das Jahr 1300 eine Höhe von etwa 150 Metern. Die Lincoln Cathedral wuchs noch weiter in die Höhe und reichte mit ihren 160 Metern fast schon an die Philadelphia City Hall heran, das heute größte frei stehende Steingebäude weltweit, das mit seinen 167 Metern nicht weit von der maximalen Höhe entfernt ist, bis zu der man überhaupt in Stein bauen kann. Abgesehen von der Hagia Sophia als einer Anomalie, einem Überbleibsel des Oströmischen Reiches, können wir sehen, dass sich die Fähigkeit, in die Höhe zu bauen, in nur dreihundert Jahren verfünffachte. Es ist ein heilsamer Gedanke, dass der höchste Punkt der Londoner Skyline von 1000 bis 1300 auf das Fünffache wuchs, während zwischen 1300 und der Vollendung des Shard im Jahr 2010 nur eine Verdoppelung stattfand.[8]

Überall in Europa stieß man im Mittelalter auf diesen Trend, höher und größer zu bauen. Unzählige Kirchen wurden errichtet, sodass um 1600 im Herzen jeder Gemeinde ein ansehnlicher Steinbau stand. 1348 waren die höchsten Gebäude aller Reiche der Christenheit auf die dreifache Höhe angewachsen. Die Zahl der Klöster und Abteien vervielfachte sich mehrmals – in ganz Europa waren es im Jahr 1500 mehr als 12 000 –, und viele von ihnen waren mit großen Kirchen verbunden. Auch die weltlichen Gebäude wurden stabiler und größer. Wie hätte Hararis Bauer auf die Mauern und Türme einer großen mittelalterlichen Burg reagiert? Im Jahr 1000 gab es noch kaum auf Verteidigung ausgerichtete Wohnbauten, und schon ein 37 Meter hoher Bergfried, wie er im frühen 11. Jahrhundert im französischen Loches entstand, hätte ihm den Atem verschlagen. Das Wachstum städtischer Siedlungen war nicht weniger erstaunlich. Was hätte er 1492 über die Ausbreitung von Städten wie Gent, Florenz, Granada, Paris und Lissabon gedacht, die alle mehr als 100 000 Einwohner hatten? Was über die Kathedrale von Albi, einen gewaltigen Bau ganz aus Ziegelsteinen? Wie hätten die riesigen Glasfenster mittelalterlicher Kirchen und Säle auf ihn gewirkt? Aus seiner Zeit hätte er nichts von alledem gekannt. Buntglas war im Jahr 1000 gerade erst erfunden worden. Wenn er in die Kathedrale von Chartres gekommen wäre mit ihrer fantastischen Architektur, dem tiefblauen und strahlend roten Licht, und es hätte zufällig gerade ein iPhone geklingelt, während er dem Chor lauschte – ich glaube nicht, dass es das iPhone gewesen wäre, das seine Aufmerksamkeit erregt hätte.

Der sichtbare Horizont veränderte sich für einen angelsächsischen Bauern ebenso stark wie für Hararis spanischen. Im Jahr 1000 hätte er – abgesehen von ein paar Kirchtürmen, Glockentürmen auf Landgütern und dem einen oder anderen Königspalast – nichts anderes als einstöckige Behausungen aus Holz gesehen. In deutlichem Gegensatz dazu hätte er 1492 die Augen aufgeschlagen und Tausende Kirchen, Burgen und gewaltige Kathedralen erblickt. Und dann das Wachstum der Städte, besonders Londons, dessen Bevölkerung sich von 10 000 auf 50 000 verfünffacht hatte. Auch das Land hatte sich dramatisch verändert. Er hätte alles verfügbare Ackerland unter dem Pflug gesehen, das Ödland völlig ausgenutzt oder in Allmende verwandelt, und die Einhegung der offenen Felder schon weit vorangeschritten.[9] Wenn wir seinen Schlaf bis ins Jahr 1600 ausdehnen, wäre unser Bauer aufgewacht und hätte London mit einer Bevölkerung von 200 000 Menschen gesehen – zwanzigmal so viele wie im Jahr 1000. Er hätte an Häusern hinaufgeschaut, die fünf oder sechs Stockwerke hoch waren. Er hätte den beißenden Geruch brennender Kohle gerochen. Viele moderne Wolkenkratzer sind zwar mehr als doppelt so hoch wie der höchste mittelalterliche Kirchturm, und viele europäische Städte sind mehr als zwanzigmal so groß wie im Jahr 1600, doch es war das Mittelalter, das uns mit gewaltigen ingenieurtechnischen Großtaten und städtischen Ballungsräumen bekannt machte, mit all ihrem Gedränge, ihrem Lärm und Gestank.

Der persönliche Horizont

Natürlich sind die Menschen immer gereist. Denken Sie nur an die Schiffe der Nordmänner, die den Atlantik nach Vinland in Nordamerika überquerten – das war so um das Jahr 1000 herum. Und sie reisten nicht nur, um zu plündern und Handel zu treiben. Gudrid Thorbjarnardóttir, die Ende des 10. Jahrhunderts auf Island zur Welt gekommen war, segelte nach Vinland, Grönland und Norwegen. Sie begab sich sogar auf eine Pilgerreise nach Rom und kehrte schließlich zurück, um als Nonne auf Island zu leben. Nun kann eine Wikinger-Weltsicht nicht als repräsentativ für die ganze Christenheit des 11. Jahrhunderts gelten. Tatsächlich wurde Gudrid nicht als Christin geboren, und ihr Volk gab die weit ausgreifenden Plünder- und Handelszüge allmählich auf, nachdem es sich zum Christentum bekehrt hatte. Während einige abenteuerlustige Christen – Pilger, Kaufleute und königliche Gesandte – auch im Jahr 1000 schon lange Reisen unternahmen, war das bei der Mehrheit der normalen Menschen nicht der Fall. Die Männer mussten zu Hause bleiben, um das Land zu bestellen. Die Frauen halfen bei der Landarbeit, brauten und verarbeiteten die Milch. Die meisten Herren erlaubten nicht, dass ihre Sklaven und Bauern die Güter verließen, auf denen sie lebten. Zudem war das Reisen gefährlich. Zu Hause waren die Menschen einfach sicherer. Es gab, kurz gesagt, im Jahr 1000 viele gute Gründe, nicht zu reisen.

Im Laufe des Mittelalters jedoch wurde das Reisen etwas Normales. Märkte und Jahrmärkte schossen wie Pilze aus dem Boden. Im Jahr 1500 war praktisch jeder irgendwann in seinem Leben mal zu einem Markt gereist, viele taten dies regelmäßig. Auch die Pilgerfahrten nahmen zu. Die Menschen begaben sich in großer Zahl nach Rom, Jerusalem und Santiago de Compostela. Viele der unzähligen Klöster, die im 12. und 13. Jahrhundert gegründet worden waren, machten ihre Sammlungen anbetungswürdiger Reliquien den Gläubigen zugänglich. Allein schon die Pilgerreisen nach Canterbury steigerten die Zahl der Menschen, die seit dem späten 12. Jahrhundert auf den Straßen im Südwesten Englands unterwegs waren, sicher beträchtlich. Und auch die sich verändernde Rechtspflege führte zu einer größeren Mobilität. Die Amtsrichter begannen regelmäßig durchs Land zu reisen, um im Namen des Königs Recht zu sprechen. Auf eher lokaler Ebene waren Konstabler, die Verdächtige festsetzten, dafür verantwortlich, diese zum Prozess in die Hauptstadt der Grafschaft zu bringen. In Devon belief sich eine Reise von einem entlegenen Ort wie Hartland bis in die Hauptstadt Exeter auf wenigstens 84 Kilometer – der Hin- und Rückweg dauerte für den Konstabler und seinen Gefangenen im Winter fünf bis sechs Tage.

Wer vor einem Kirchengericht erscheinen musste, hatte eventuell eine noch längere Anreise. Im 15. Jahrhundert war das System etabliert, dass das Testament eines Grundbesitzers, dessen Land ganz in einem Erzdiakonat lag, vom Gericht ebendiesen Erzdiakonats bestätigt werden musste. Wenn allerdings der fragliche Grundbesitz auf zwei Erzdiakonate aufgeteilt war, musste das Testament vom Konsistorialgericht der Diözese bestätigt werden. Also musste der Vollstrecker des Letzten Willens eines Verstorbenen aus dem Westen Cornwalls mit Ländereien in Devon wie auch in Cornwall eine 160 Kilometer lange Reise nach Exeter auf sich nehmen, um seine Pflicht zu erfüllen. Wenn nun dieser Mann aus Cornwall bei seinem Tod noch bewegliches Hab und Gut in einer anderen Grafschaft besessen hatte, musste sein Testamentsvollstrecker fast 500 Kilometer nach London reisen. Und auch jeder, der die königlichen Gerichte in Westminster aufsuchte, um zivilrechtliche Belange zu klären, musste eine lange Reise auf sich nehmen. Wer eines sittlichen Vergehens angeklagt war, musste vor dem örtlichen Gericht des Archidiakonats erscheinen – und damit musste nicht nur der oder die Angeklagte diese Reise unternehmen, sondern auch jeweils weitere sechs oder mehr Eideshelfer, die ihre oder seine Unschuld bezeugten.

Vom 13. Jahrhundert an schufen die Universitäten eine weitere Notwendigkeit, lange Strecken zurückzulegen. Gleiches gilt für das Parlament: Die dazu Berechtigten mussten in die Hauptstadt der Grafschaft reisen, um ihr Wahlrecht auszuüben; gewählte Mitglieder wurden in Westminster zusammengerufen oder an einem anderen Ort, an dem sich das Landesparlament versammelte. Und bedenken Sie die vielen Reisen der Kirchenleute: Mönche reisten zwischen ihren Klöstern und Ländereien hin und her, Bettelmönche zogen von Stadt zu Stadt, Äbte und Prioren nahmen an Versammlungen ihrer Orden teil, Bischöfe und Äbte waren im Parlament vertreten, und Geistliche reisten ins Ausland, um den allgemeinen Konzilen der katholischen Kirche beizuwohnen.

Auch aus Kriegsgründen war man notwendigerweise oft unterwegs. Nun könnte man einwenden, dass Männer immer in den Krieg gezogen sind, doch im Jahr 1000 taten sie das nicht in so großen Zahlen wie in späteren Jahrhunderten. Etwa 7000 Mann begleiteten König Harold 1066 auf seinen heldenhaften Märschen nach Stamford Bridge und dann nach Hastings, um das Königreich zu verteidigen. Mehr als 30 000 Engländer standen auf der Soldliste für die Belagerung von Calais 1346/47; mehr als 15 000 segelten mit Henry V. auf den Frankreichfeldzug, der mit der Schlacht von Azincourt endete. Sehr viele waren während der englisch-französischen Kriege im 14. und 15. Jahrhundert in Frankreich stationiert. Und nicht weniger als 48 000 Mann begleiteten Henry VIII. im Jahr 1544 nach Boulogne. Und auch in anderen Ländern wuchsen die Heere schnell. Im Jahr 1600 bestand das spanische Heer aus 200 000 Männern, von denen viele in den Niederlanden, Hunderte Kilometer von ihrer Heimat entfernt, stationiert waren.

Die Größenordnung persönlicher Reisen veränderte sich also im Laufe des Mittelalters dramatisch. Im 11. Jahrhundert mussten sich relativ wenige Menschen jemals mehr als 30 Kilometer zu Pferde oder zu Fuß von ihrem Heimatort entfernen – um 1600 sah sich wahrscheinlich die Mehrheit zu verschiedenen Zeiten im Leben dazu gezwungen, und ein beträchtlicher Anteil tat dies auch regelmäßig. Im Laufe des Mittelalters wurde es normal, zu reisen. Wir können nicht genau bestimmen, wie weit gewöhnliche Menschen sich bewegten, doch die Zahl der pro Person aus wirtschaftlichen, offiziellen, juristischen, kirchlichen, Bildungs- und militärischen Gründen zurückgelegten Kilometer pro Jahr in Europa verhundertfachte sich wohl mehrmals. Immer mehr Gasthäuser versorgten die Wohlhabenden unter ihnen. Vor 1000 gibt es das Wort »inn« im Englischen gar nicht, und nur die größten Städte verfügten im 12. Jahrhundert über ein solches Gasthaus. Im Jahr 1577 dagegen gab es mehr als 3000 solcher Einrichtungen in England.[10] Diese verbesserte Infrastruktur verführte die Menschen vielleicht sogar dazu, zur Erholung zu verreisen. Sicher bewegten sich um 1600 die meisten ganz normalen Menschen weit außerhalb des geografischen Horizonts, der sie bei ihrer Geburt umgeben hatte.

Der kollektive Horizont

Die oben beschriebene Ausweitung persönlicher Horizonte hat Folgen für die Gesellschaft als Ganzes. Das geografische Wissen der Menschen nimmt exponentiell zu den Strecken, die sie zurücklegen, zu. Wenn Sie sich bis zu 30 Kilometer von zu Hause entfernen, können Sie potenziell viermal so viele Orte sehen, als wenn Sie immer nur 15 Kilometer zurücklegen. Das ist eine Sache des mathematischen Radius: Der 30-Kilometer-Reisende kann theoretisch 2827 Quadratkilometer abdecken, der 15-Kilometer-Reisende nur 707 Quadratkilometer. Mehr noch: Wenn jeder regelmäßig 30 Kilometer statt nur 15 reist, trifft er viel mehr Menschen von weiter weg mit ähnlich ausgreifendem geografischen Wissen. In der Theorie könnte jemand 30 Kilometer von seiner Heimat entfernt jemanden kennenlernen, der noch einmal 30 Kilometer davon entfernt lebt. Wenn diese zweite Person zuvor 30 Kilometer von ihrem Heimatort in die andere Richtung gereist ist, könnte die erste Person Berichte aus erster Hand von einem Ort hören, der 90 Kilometer von seiner Heimat entfernt liegt. Das deckt theoretisch ein Gebiet von fast 25 447 Quadratkilometern ab. Natürlich stellen Flüsse, Berge, Moore oder Küstenlinien Hindernisse dar, die nicht so leicht zu überwinden sind, doch im Prinzip ist es so: Wenn Menschen in weiter entfernte Orte reisen, wächst ihr kollektives Wissen exponentiell. Als sich Hunderttausende im Laufe des Mittelalters immer weiter von ihren Heimatorten entfernten – in manchen Fällen mehrere Hundert Kilometer weit –, wuchs das Wissen über England und andere Länder massiv. Diese Ausweitung des kollektiven Horizonts half, geografisches Selbstvertrauen wachsen zu lassen, da die Menschen mehr Vorwissen dazu hatten, was ihnen womöglich fern der Heimat begegnen konnte. Dieses Selbstvertrauen wiederum erlaubte ihnen, noch weiter zu reisen.

Abgesehen vom Sonderfall der früheren Wikingerexpeditionen begannen die Menschen erst im 12. Jahrhundert, ausgiebig zu reisen. Die Kreuzzüge etwa, die im Jahr 1096 begannen, führten zu einer massiven Erweiterung geografischer Horizonte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass besonders viele normale Mitteleuropäer im Jahr 1000 überhaupt wussten, dass Jerusalem in muslimischer Hand war. Vom Fall der Stadt hörten sie sicher in Folge des Ersten Kreuzzugs im Jahr 1099. Im Zweiten Kreuzzug machte sich der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (der gewählte Herrscher der deutschen Staaten) persönlich auf ins Heilige Land, während eine englische Expedition, die sich dem Kreuzzug hatte anschließen wollen, Lissabon einnahm. Im Dritten Kreuzzug nahm der König von England das Kreuz und versuchte über Land quer durch Europa zurückzukehren. Und im Vierten Kreuzzug marodierten christliche Ritter in Konstantinopel. Die Verbindungen ins Heilige Land blieben auch erhalten, nachdem die Kämpfe abgeflaut waren. Die Kreuzzüge waren nicht nur periodisch wiederkehrende Wellen bewaffneter Pilgerschaft, sondern sicherten auch einen ständigen Fluss von Informationen in den Nahen Osten und zurück. Zur Zeit des Sechsten Kreuzzugs im Jahr 1228 hielt es der Bischof von Exeter für angebracht, fünf Jahre lang fern von seiner Diözese die Ritter aus dem Südwesten Englands zu begleiten. Sie unterstützten einen weiteren Kaiser des Heiligen Römischen Reiches in seinem Bemühen, Pilgern wieder den Zugang nach Jerusalem zu ermöglichen. Manche von ihnen zogen in zweiter Generation ins Heilige Land – ihre Väter hatten Richard I. auf dem Dritten Kreuzzug begleitet. In England beschäftigte man sich immer häufiger mit dem, was mehr als 5000 Kilometer entfernt im Nahen Osten geschah.

Die Welt jenseits von Jerusalem jedoch blieb den Europäern ein Mysterium. Eine zwischen 1025 und 1050 in Südengland entstandene Weltkarte zeigt einen grob quadratischen Umriss, der Europa und Teile Afrikas und Asiens umfasst, mit vielen verstreuten Inseln im Mittelmeer und rund um Schottland. Das Rote Meer und die großen Flüsse Nordafrikas sind rot eingefärbt. Britannien ist im nordwestlichen Viertel zu sehen; Babylon (im heutigen Irak) ist die östlichste Stadt, und Indien bekommt eine kleine Erwähnung ehrenhalber am Ostrand der Welt, so dargestellt, als sei der Subkontinent etwa so groß wie die Britischen Inseln. Diese Karte ist im selben Buch enthalten wie ein Text mit dem Titel The Marvels of the East (»Die Wunder des Ostens«). Darin sind unter anderem Beschreibungen von Menschen enthalten, die anderthalb Meter groß und ebenso breit sind und den Kopf in der Brust tragen; es ist von Kannibalen mit dreieinhalb Meter langen Beinen die Rede und von anderen sechs Meter großen Geschöpfen mit fächerartigen Ohren und Löwenmähnen.[11] Ganz offensichtlich beruhte das Wissen über ferne Weltgegenden vor allem auf Fantasie und Gerüchten. Die Weltkarte von Hereford, die gegen Ende des 13. Jahrhunderts entstand, ist weitaus detaillierter als die Angelsächsische Weltkarte, allerdings sind auch dort abgesehen vom Roten Meer und den Flüssen Tigris, Euphrat und Ganges östlich von Jerusalem keine namentlich genannten Orte mehr eingezeichnet. In ihrer Konzeption unterscheidet sie sich von der früheren Karte vor allem dadurch, dass sie rund statt quadratisch ist und Jerusalem, nicht das Mittelmeer, im Zentrum liegt.

Im 13. Jahrhundert schließlich durchbrachen einige furchtlose Reisende die Ostgrenze des Wissens. Im Jahr 1246 besuchte der Franziskaner Giovanni da Pian del Carpine das Mongolenlager nahe Karakorum, 8000 Kilometer östlich von Paris, und kehrte über Kiew nach Europa zurück. Der Dominikaner Ascelin von Cremona lernte im darauffolgenden Jahr Baiju Khan, einen Befehlshaber der Mongolen, kennen. Als der päpstliche Gesandte Wilhelm von Rubruk 1254 nach Karakorum kam, traf er dort den in Ungarn geborenen Sohn eines Engländers und die ebenfalls in Ungarn geborene Tochter eines Franzosen sowie den Neffen eines normannischen Bischofs. Und ganz offenbar waren päpstliche Missionen nicht der einzige Grund, aus dem Menschen nach Asien reisten. 1271 machte sich Marco Polo auf den Weg, um seinen Vater und seinen Onkel auf ihren Handelsreisen in den Osten zu begleiten, die vierundzwanzig Jahre dauern sollten. 1289 begab sich Giovanni de Montecorvino auf eine Reise durch Asien, um den chinesischen Kaiser Kublai Khan zu treffen. Er erreichte Peking fünf Jahre später und wurde 1307 zum Bischof der Stadt ernannt.

Lange vor den Seereisen der Portugiesen und Spanier im 15. Jahrhundert hatte sich der Horizont der Christenheit also schon beträchtlich erweitert. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts erstreckte er sich im Westen bis Grönland und im Osten bis China. Die Südgrenze verschob sich erst später, nach der portugiesischen Eroberung Ceutas an der nordafrikanischen Küste im Jahr 1415. Prinz Henrique von Portugal, bekannt als Heinrich der Seefahrer, ließ auf jährlichen Seereisen allmählich Afrikas Ostküste kartieren. Diese Fahrten wurden nach dem Tod Heinrichs fortgesetzt und führten immer weiter in den Süden. Die größten Geografen der antiken Welt, Strabo und Ptolemäus, hatten die Südspitze Afrikas nicht erwähnt, die früheren Weltkarten hatten sie nicht genau dargestellt. Dann aber gelang es Bartolomeu Dias 1488, das Kap der Guten Hoffnung – oder das »Kap der Stürme«, wie er es nannte – zu umrunden, und die Nachricht von seiner Entdeckung verbreitete sich schnell.

Dies ist der wichtige Punkt. Wikinger auf Plünderzug mochten Tausende Kilometer gesegelt sein, doch sie gaben ihr Wissen nicht weiter. Portugiesische und spanische Entdecker andererseits machten ihre Entdeckungen bekannt, und das stärkte die Zuversicht, weiter ins Unbekannte zu segeln. Wenn Hararis spanischer Bauer mit einem der Seeleute gesprochen hätte, die sich darauf vorbereiteten, 1492 mit Kolumbus in See zu stechen, hätte er bald erfahren, dass Europäer schon um die Südspitze Afrikas gesegelt waren. Wenn unser Bauer den frühesten erhalten gebliebenen Erdglobus – hergestellt in Nürnberg im Jahr 1492, kurz vor Kolumbus’ Rückkehr von Hispaniola – gesehen hätte, wäre ihm aufgefallen, dass dort Europa, Afrika und ein Großteil Asiens dargestellt waren. Dieser Globus zeigt, dass sich das geografische Wissen 11 000 Kilometer nach Osten erstreckte, bis hin zum heutigen Indonesien, und 13 000 Kilometer nach Süden, bis zum Kap der Guten Hoffnung. Von 1570 an konnte man gedruckte Atlanten mit den erkennbaren Umrissen von Kontinenten und einzelnen Ländern kaufen, vor allem Abraham Ortelius’ Theatrum Orbis Terrarum. Um 1600 unterschieden sich die Weltkarten der besten Kartografen von ihren modernen Nachfolgern nur in Bezug auf die Umrisse von Südamerika, die ausgedachte Form der »Terra Australis« (wörtlich: »Südland«), das Fehlen einiger weit entfernter Regionen wie der Pazifikinseln und der Antarktis und ganz allgemein in Bezug auf ihre Genauigkeit.

Unsere Entdeckung der Umrisse der großen Landmassen war also vor allem eine mittelalterliche Errungenschaft. Wenigstens drei Expeditionen umrundeten die Welt im 16. Jahrhundert: Ferdinand Magellan in den Jahren 1519 bis 1522, Francis Drake in den Jahren 1577 bis 1580 und Thomas Cavendish in den Jahren 1585 bis 1588. Schon die antiken Autoren waren davon ausgegangen, dass die Erde rund sei – selbst wenn sie sie nicht immer so darstellten –, doch soweit wir wissen, hatte keine griechische oder römische Expedition je eine Weltumrundung vollendet. Gleiches gilt für die Wikinger. Falls sie es doch taten, ging ihr Wissen mit ihnen unter. Der mittelalterliche Beitrag war also entscheidend. Im Jahr 1600 umfasste der kollektive Horizont der Europäer fünf der sechs bewohnten Kontinente der Erde.

Gleichzeitig erfuhren die Menschen mehr über jene, die in weit entfernten Weltteilen lebten. London beherbergte russische Kaufleute. Männer und Frauen aus Afrika dienten in den Häusern eleganter Gentlemen. Andersherum landete ein englischer Seefahrer, Will Adams, auf einem holländischen Handelsschiff im Jahr 1600 in Japan. Zwei amerikanische Ureinwohner vom Volk der Algonkin, Manteo und Wanchese, die 1584 nach England kamen, brachten dem Mathematiker Thomas Harriot Elemente ihrer Sprache bei, sodass er mit ihrem Volk sprechen konnte, als er Nordamerika im darauffolgenden Jahr besuchte. Niemand kann ernsthaft behaupten, dass die »Weltsicht« europäischer Seeleute im Jahr 1600 grundsätzlich dieselbe war wie die ihrer Vorgänger im Jahr 1000 – von der antiken Welt ganz zu schweigen.

All dies ist ziemlich beeindruckend, vor allem, wenn man die Gefahren bedenkt, denen jene wagemutigen Seeleute auf ihren Reisen ausgesetzt waren. Die wahre Bedeutung all dieser Reisen – besonders Kolumbus’ Entdeckung von Hispaniola und der Ostküste von Süd- und Mittelamerika – liegt allerdings darin, dass sie den gebildeten Menschen ihrer Zeit die Fehlbarkeit der großen antiken Autoren vor Augen führten. Jahrhundertelang hatte man geglaubt, die Weisheit der Griechen und Römer sei nicht zu übertreffen. Die Entdeckung Hunderter übersetzter Texte in den muslimischen Bibliotheken Spaniens und Siziliens im 12. Jahrhundert hatte das Wissen griechischer und lateinischer Autoren nur noch verdeutlicht. Vor allem Aristoteles war zum Symbol für die Tiefe der antiken Gelehrsamkeit geworden. Und dann stellte sich plötzlich heraus, dass er sich in einigen wichtigen Punkten geirrt hatte. Wenn es also manche Dinge gab, die Aristoteles über die Geografie der Welt nicht wusste, konnte er natürlich auch bei anderen Themen danebenliegen. Daraus erwuchs eine Revolution der Erkenntnis, ein echter Schlüsselmoment der Geistesgeschichte. Aristoteles hatte die Kontinente Nord- und