11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

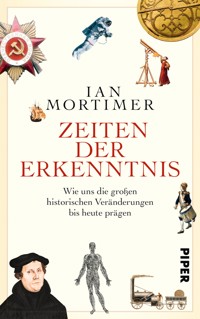

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Welches der vergangenen zehn Jahrhunderte hat die größten Veränderungen erlebt, welches hat uns als Menschheit am weitesten vorangebracht? Mit dieser Frage beginnt Ian Mortimer seine Reise durch die Geschichte des europäischen Westens, vom 11. Jahrhundert bis heute. War es das 15. Jahrhundert als das Zeitalter der Entdeckungen? Oder doch das 16. mit dem Erfindung des Buchdrucks und der Reformation? Auf den ersten Blick würden die meisten von uns vielleicht auf das 20. Jahrhundert tippen, denn die Gründe liegen auf der Hand: Flugzeuge, Raumfahrt, Internet, der Siegeszug der Demokratie, die Globalisierung und vieles andere mehr. Warum diese »Froschperspektive« zu kurz greift (wir mit unserer Vermutung aber dennoch nicht ganz falsch liegen), erklärt Ian Mortimer – witzig, philosophisch und so klug wie prägnant.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für meine Kinder

und alle meine Nachfahren.

Ich habe das Gefühl, dass ich geboren wurde,

um dieses Buch zu schreiben.

Das heißt nicht, dass ihr geboren wurdet, um es zu lesen –

aber vielleicht hilft es.

Übersetzung aus dem dem Englischen von Karin Schuler

ISBN 978-3-492-96991-8

September 2015

© 2014 by Ian Mortimer

Die englische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Centuries of Change. Which Century saw the Most Change and Why it Matters to Us« bei The Bodley Head, London.

Deutschsprachige Ausgabe:

© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2015

Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee

Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Covermotiv: Getty Images (Astronaut), alle übrigen AKGImages

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten

Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag

nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Einleitung

Buchdruckerkunst, Schießpulver und der Kompass –

diese drei haben die Gestalt und das Antlitz der Dinge auf dieser Erde verändert.

Francis Bacon, Novum Organum1(1620)

Es war ein Abend Ende 1999, ich saß zu Hause vor dem Fernseher und schaute die Nachrichten. Nachdem die Sprecherin die wichtigsten Geschehnisse des Tages präsentiert hatte, begann sie mit einem Resümee der, so meine Erwartung, Ereignisse der vergangenen zwölf Monate, wie das an solchen Abenden Ende Dezember eben so üblich ist. In dem Jahr allerdings setzte sie zu einer Rückschau auf das ganze 20. Jahrhundert an. »Da wir uns nun dem Ende des Jahrhunderts nähern, das mehr Veränderungen erlebt hat als jedes andere …«, begann sie. Ich nahm diese Worte auf, behielt sie im Gedächtnis und begann darüber nachzudenken. Was wissen wir wirklich über Veränderungen, fragte ich mich. Was macht diese Nachrichtensprecherin so sicher, dass das 20. Jahrhundert mehr Veränderungen verzeichnete als beispielsweise das 19., als die Eisenbahnen die Welt erschlossen? Oder das 16., als Kopernikus verkündete, dass die Erde um die Sonne kreise, und Luther die christliche Kirche spaltete? Jetzt tauchten Schwarz-Weiß-Aufnahmen – ein Atompilz, Mondraketen, Autos und Computer – auf der Mattscheibe auf. Die Aussage der Sprecherin, dass das 20. Jahrhundert mehr Veränderungen erlebt habe als jedes andere, beruhte offensichtlich auf der Annahme, dass ›Veränderung‹ ein Synonym für technische Entwicklung ist – und dass die Innovationen des 20. Jahrhunderts nicht ihresgleichen haben.

In den Jahren, die seither vergangen sind, habe ich mit sehr vielen Menschen über »Veränderungen« oder »Wandel« gesprochen. Wenn ich frage: ›Welches Jahrhundert erlebte die meisten Veränderungen?‹, sind fast alle derselben Meinung wie die Nachrichtensprecherin: Ganz sicher das 20. Manche lachen schon darüber, dass ich etwas anderes auch nur in Erwägung ziehe. Wenn sie erklären sollen, warum sie für das 20. Jahrhundert plädieren, antworten sie gewöhnlich mit dem Verweis auf eine oder mehrere von fünf großen Erfindungen: das Fliegen, die Atombombe, die Raumfahrt, das Internet und das Handy. Sie scheinen zu glauben, dass diese modernen Errungenschaften alles Frühere in den Schatten stellen und dass Veränderungen in früheren Jahrhunderten im Vergleich dazu kaum spürbar waren. Das ist in meinen Augen eine Illusion – die Annahme, dass die modernen Neuerungen die bedeutsamsten Veränderungen darstellen, ebenso wie die, dass die Vormoderne relativ statisch war. Nur weil eine bestimmte Entwicklung ihren Höhepunkt im 20. Jahrhundert erreichte, bedeutet das noch nicht, dass sich die Welt in diesem Jahrhundert am schnellsten veränderte. Die Illusion wird noch verstärkt durch die natürliche Neigung, Ereignisse, die wir mit eigenen Augen – entweder persönlich oder zumindest live im Fernsehen – gesehen haben, wichtiger zu finden als Ereignisse, deren Zeitzeugen nicht mehr leben.

Nur eine kleine Minderheit meiner Gesprächspartner sieht sofort mögliche Kandidaten außer dem 20. Jahrhundert, normalerweise, weil sie auf einem Spezialgebiet arbeitet, das ihr die Folgen einer früheren technischen Entwicklung bewusst macht – seien es der Steigbügel, der von Pferden gezogene Pflug, die Druckerpresse oder das Telefon. Ich habe nicht mitgezählt, aber es ist wohl ein guter Näherungswert, wenn ich sage, dass auf die Frage »Welches Jahrhundert erlebte die meisten Veränderungen?« 95 Prozent der Menschen mit »Das 20. Jahrhundert« antworteten und dies mit technischen Neuerungen begründeten; die übrigen nannten meist aufgrund einer anderen technischen Erfindung ein früheres Jahrhundert, und nur eine Handvoll bezog sich auf ein nicht-technisches Geschehen vor 1900, wie etwa die Renaissance oder den Kampf um die Frauenrechte. Soweit ich mich erinnere, nannte überhaupt niemand ein Jahrhundert vor 1000, obwohl man mit guten Gründen für das fünfte eintreten könnte, in dem die Westhälfte des Römischen Reiches zusammenbrach.

Manche meiner Gesprächspartner antworteten mit einer Gegenfrage: »Was verstehen Sie unter Veränderung?« Das ist eine naheliegende Reaktion, aber gleichzeitig ist sie auch ziemlich seltsam. Jeder weiß doch, was Veränderung ist. Wenn man die Menschen jedoch bittet, das Jahrhundert zu nennen, in dem sich die größten Veränderungen vollzogen, scheint ihnen die Bedeutung des Wortes zu entgleiten. Die kollektive menschliche Erfahrung über einen so langen Zeitraum hinweg ist einfach so gewaltig, dass wir die Unmengen von Veränderungen, die dazugehören, gar nicht gedanklich fassen können – zusammengenommen sind all die verschiedenen Faktoren unüberschaubar. Wir können bestimmte spezifische Veränderungen über die Jahrhunderte hinweg – Lebenserwartung bei der Geburt, Reproduktionsraten, Lebensdauer, Größe, Kalorienverbrauch pro Kopf, durchschnittliche Arbeitslöhne – und für einen großen Teil der letzten tausend Jahre auch solche Dinge wie Gottesdienstbesuch, Gewaltniveau, relativen Wohlstand und Alphabetisierungsquote mit Zahlen belegen; doch um einen dieser Aspekte genau zu quantifizieren, müssen wir ihn von allen anderen Aspekten unseres Lebens isolieren. Und Unterschiede in der Lebensführung können wir nicht messen. Das ist, als würde man Liebe messen wollen.

Eigentlich ist es sogar noch wesentlich komplizierter. Für Liebe kann man immerhin noch einen Maßstab entwickeln – etwa von dem Gedanken, vielleicht eine Karte zum Valentinstag zu schicken, bis hin zu den tausend Schiffen, die man in See stechen lässt, um die Geliebte zurückzugewinnen. Für Lebensstile gibt es keinen Maßstab. Jeder quantifizierbaren Veränderung, die man womöglich als besonders signifikant gelten lässt, kann man eine andere quantifizierbare Veränderung gegenüberstellen. So erlebte das 20. Jahrhundert zum Beispiel sicher den stärksten Anstieg der Lebenserwartung bei der Geburt: Sie nahm in den meisten europäischen Ländern um über 60 Prozent zu. Dagegen jedoch kann man argumentieren, dass einzelne Männer und Frauen im Grunde die gleiche potenzielle Lebensspanne hatten wie in den Jahrhunderten zuvor. Selbst im Mittelalter wurden einige Menschen 90 Jahre alt oder noch älter. Der hl. Gilbert von Sempringham starb 1189 im gesegneten Alter von 106 Jahren; Sir John de Sully starb 1387 mit 105. Nur sehr wenige Menschen leben heute länger. Zugegeben, es gab vergleichsweise wenige über Achtzigjährige im Mittelalter – 50 Prozent der Neugeborenen erreichten noch nicht einmal das Erwachsenenalter –, doch in Bezug auf die maximal erreichbare Lebensdauer gab es im ganzen Jahrtausend nur wenig Veränderung. Sobald man versucht, etwas Messbares zu finden, um die Frage nach den »größten Veränderungen« zu beantworten, kommen einem andere messbare Fakten in die Quere. Warum die eine auswählen und nicht die andere? Wie das Beispiel Lebenserwartung contra erreichbares Lebensalter zeigt, ist es nur eine Sache der persönlichen Präferenz.

Davon ausgehend könnte man jetzt sagen, dass die Frage nur ein Gesellschaftsspiel ist, ein anregendes Thema für amüsante Diskussionen, wie etwa »Wer war der größte König Englands?« Tatsächlich aber ist es eine ernste Angelegenheit. Wie ich schon in meinem Buch Im Mittelalter zu zeigen versucht habe, liefert uns das Wissen um die menschliche Gesellschaft zu verschiedenen Zeiten ein tieferes Verständnis des menschlichen Wesens als die relativ oberflächlichen Eindrücke, die wir beim Betrachten unseres heutigen Lebensstils gewinnen. Geschichte hilft uns, die ganze Palette unserer Fähigkeiten und Defizite als Menschen zu sehen; sie ist nicht einfach ein nostalgischer Blick zurück. Man kann die Gegenwart nicht in Perspektive setzen, ohne auf die Vergangenheit zu schauen. Erst im Rückblick auf das 14. Jahrhundert können wir beispielsweise erkennen, wie belastbar wir gegenüber so verheerenden Katastrophen wie der Pest sind. Und nur in der Betrachtung solcher Ereignisse wie des Zweiten Weltkriegs können wir sehen, welche Veränderungen massive, durch Menschen hervorgerufene Krisen auslösen können.

Ähnlich lehrt uns ein Blick auf die Geschichte der Regierungen des Westens in den letzten hundert Jahren, wie kurzsichtig und sprunghaft wir heute in den westlichen Demokratien agieren, in denen Politiker den Launen der Gesellschaft nachgeben und schnelle Lösungen für aktuelle Probleme suchen. Nur Diktatoren planen für tausend Jahre. Die Geschichte lehrt uns, wie gewalttätig, sexistisch und grausam unsere eigenen Gesellschaften einst waren – und wieder werden können. Die Geschichtswissenschaft verfolgt viele Ziele – vom Wunsch nach Wissen darüber, wie unsere moderne Welt sich entwickelt hat, bis zu Erkenntnissen dazu, wie wir uns vergnügen –, doch im Grunde geht es bei all diesen Bemühungen darum, etwas über das Wesen der Menschheit in all ihren Extremen zu enthüllen.

Dieses Buch ist meine ziemlich späte Antwort auf die Frage, die die Nachrichtensprecherin damals im Dezember 1999 andeutete. Allerdings muss ich sagen, dass ich bei dem Versuch, das eine Jahrhundert zu bestimmen, das mehr Veränderungen erlebte als jedes andere, gewisse Parameter festgelegt habe. Zunächst einmal behalte ich die uneindeutige und vage Definition von »Veränderung« bei, sodass sie die maximale Spanne möglicher Entwicklungen umfasst, die im jeweiligen Jahrhundert eine Rolle spielten. Nur am Schluss der Kapitel versuche ich, diese Veränderungen einzuordnen. Und zweitens betrachte ich nur zehn Jahrhunderte: das Jahrtausend, das den Vorlauf zum Jahr 2000 bildete. Damit will ich die Bedeutung anderer Epochen nicht leugnen, sondern vielmehr die westliche Kultur im Fokus behalten. Ich wollte nicht, dass dieses Buch zu einer weiteren Liste von »Wendepunkten« in der Weltgeschichte wird. Und drittens geht es in diesem Buch um Veränderungen innerhalb der westlichen Kultur, die weitgehend ein Produkt jener Länder ist, die im Mittelalter die Christenheit bildeten. Ich weite meinen Blick nur in jenen Jahrhunderten, in denen die Erben der lateinisch schreibenden Welt selbst ebenfalls über die Ozeane ausgriffen. Daher ist in diesem Buch »der Westen« keine geografische Einheit, sondern ein expandierendes kulturelles Netzwerk, dessen Zentrum ursprünglich in den christlichen Reichen des mittelalterlichen Europa lag. Natürlich will ich damit mittelalterliche Kulturen außerhalb Europas nicht herabsetzen – in diesem Buch geht es um Veränderungen, nicht um eine wie auch immer geartete Vorrangstellung. Wenn ich die Frage für die Zeit seit der Geburt des Homo sapiens als Gattung gestellt hätte, würde Afrika eine große Rolle spielen. Wenn ich vom Ende der letzten Eiszeit ausgegangen wäre, stünde der Nahe Osten wohl stärker im Vordergrund. Wenn ich versucht hätte, alle wichtigen Hoch- und Tiefpunkte der menschlichen Kultur aufzuzeichnen, wären Faktoren wie die Verwendung von Werkzeugen, die Kontrolle des Feuers, die Erfindung des Rades und des Bootes und die Entwicklung von Sprache und Religion ins Spiel gekommen. Aber das sind andere Aspekte der Geschichte, jenseits der Parameter dieses Buches.

Dieses Werk ist also keine Geschichte der ganzen Welt und auch keine umfassende Geschichte einiger Länder oder einer Region. Viele sehr wichtige Ereignisse der Nationalgeschichten kommen hier nicht vor oder werden nur gestreift. Bestimmte Invasionen markierten zwar bedeutsame nationale Veränderungen – die normannische Eroberung Englands beispielsweise oder die Ankunft des US-Commodore Matthew C. Perry im Hafen von Tokio im Jahr 1853 –, doch waren dies relativ lokale Ereignisse. Geografisch spezifische Elemente können Teil der Hauptgeschichte sein (etwa die italienische Renaissance und die Französische Revolution), die meisten aber sind für meine zentrale Frage nur am Rande interessant. Die deutsche Wiedervereinigung spielte etwa für die Portugiesen keine große Rolle, und die normannische Eroberung Englands interessierte die Sizilianer kaum – sie hatten einen eigenen Normanneneinfall, mit dem sie fertig werden mussten. Ähnlich taucht die Ausbreitung der Sklaverei in Amerika und der Karibik nur in einem Unterabschnitt des Kapitels zum 17. Jahrhundert auf, weil sie nur an der Peripherie des damaligen Westens stattfand. Europäer des 17. Jahrhunderts litten stärker unter dem eigentlich weniger bedeutenden weißen Sklavenhandel, in dem Hunderttausende Menschen aus dem westlichen Europa von Korsaren geraubt und in Nordafrika in die Sklaverei verkauft wurden. Allerdings beeinflusste dies die westliche Kultur nicht so stark wie die fünf großen Veränderungen, die ich für das Kapitel zum 17. Jahrhundert ausgewählt habe. Die Wiederkehr der Sklaverei sollte, ebenso wie viele nationale Schlachten, in jeder Weltgeschichte ganz sicher vorkommen, doch dieses Buch ist keine Weltgeschichte. Es ist eine Synthese des Denkens über die Entwicklung des Westens, um Antworten auf eine spezifische Frage zu finden.

Diese Fokussierung führt auch dazu, dass bestimmte Persönlichkeiten und Themen weniger Raum bekommen, als ihnen üblicherweise in Geschichtsbüchern eingeräumt wird. Freunde und Kollegen haben gefragt: »Wie kannst du Leonardo da Vinci ignorieren?« und: »Wie kannst die die Musik weglassen?« Nun war Leonardo wirklich ein erstaunlich begabter Mensch, doch seine technischen Spekulationen hatten kaum Auswirkungen auf seine Zeitgenossen. Nur sehr wenige Menschen lasen seine Notizbücher, und sie bauten seine Erfindungen nicht nach. Seine einzige wichtige Hinterlassenschaft war seine Malerei, doch offen gesagt glaube ich nicht, dass mein Leben heute anders wäre, wenn ein oder zwei Renaissance-Maler nicht geboren worden wären. Wenn überhaupt niemand Porträts gemalt hätte – das wäre etwas anderes. Doch der Einfluss eines individuellen Künstlers ist relativ gering, verglichen etwa mit der Wirkung eines Luther oder Kopernikus. Und was die Musik angeht, so ist sie in allen Ländern verbreitet, und das seit mehr als tausend Jahren. Instrumente, Melodien und Harmonien mögen sich der Form nach geändert haben, und man kann durchaus der Ansicht sein, dass die Fähigkeit, Musik aufzunehmen, eine tief greifende Veränderung darstellt, doch die Produktion von Musik ist eine der großen Konstanten im menschlichen Leben und eher wegen ihrer Allgegenwart interessant als wegen ihrer Fähigkeit, unseren Lebensstil zu verändern.

Es leuchtet ein, dass die wichtigsten Veränderungen über nationale Grenzen, über Unterhaltung und ideelle Werte hinausgehen. Die bedeutendsten haben eine Wirkung weit außerhalb ihres eigenen Feldes. Ein Wissenschaftler, der nur andere Wissenschaftler beeinflusst, ist im Kontext dieses Buches vergleichsweise irrelevant; ebenso ein Historiker, der nur unsere Vorstellungen von der Vergangenheit beeinflusst; oder ein großer Philosoph, dessen Ideen nur andere Denker befruchten. Einer meiner Freunde, der weit mehr von Philosophie versteht als ich, fand es seltsam, ein Buch zu lesen, das Voltaire und Rousseau so viel Aufmerksamkeit widmet, aber Hume und Kant, die seiner Ansicht nach viel wichtiger sind, kaum erwähnt. Doch wie er bereitwillig zugestand, ist dies keine Philosophiegeschichte. Es ist nun einmal so, dass die Botschaften, die Voltaire und Rousseau in Umlauf brachten, eine direkte Wirkung auf das politische Denken des 18. Jahrhunderts hatten. Kant wird kaum erwähnt, aus demselben Grund, aus dem auch Mozart nicht vorkommt: Sein Erbe berührte keine der entscheidenden Veränderungen der letzten drei Jahrhunderte direkt. Die Pariser Revolutionäre erstürmten 1789 die Bastille nicht mit der Forderung, dass der Adel Kants »kategorischem Imperativ« folgen solle; ihre Führer waren inspiriert von Rousseaus Gesellschaftsvertrag.

Während ich dieses Buch schrieb, stieß ich wiederholt auf ein grundlegendes Problem: Viele sehr wichtige Entwicklungen in der westlichen Kultur passen nicht sauber in die Grenzen eines einzelnen Jahrhunderts. Sollten wir die jeweilige Entwicklung also zu ihrer Entstehungszeit oder zur Zeit ihrer größten Wirkung betrachten? Sollten wir eine Erfindung sofort einordnen, sobald sie gemacht wurde, oder erst, wenn sie sich überall verbreitete? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Einerseits liegt es auf der Hand, dass eine Erfindung die Welt nicht verändert, bevor sie nicht flächendeckend eingesetzt wird. Deshalb wird der Verbrennungsmotor mit Bezug zum 20. Jahrhundert beschrieben, nicht schon zum 19. Wenn man andererseits allerdings eine Entwicklung erst beschreibt, wenn sie weithin gebräuchlich ist, ignoriert man ihre frühe Wirkung. Die meisten Menschen im Westen konnten bis zum 19. Jahrhundert nicht lesen und schreiben, doch es wäre ein schwerer Fehler, die früheren Entwicklungen in der Bildung, insbesondere im 13. und 16. Jahrhundert, zu ignorieren. Und wenn wir manche Entwicklungen nicht gleich zu ihrer Entstehungszeit beschreiben, treten sie plötzlich geballt in Erscheinung und schaffen den falschen Eindruck einer plötzlichen Welle von Veränderungen in einem späteren Jahrhundert und einen ebenso künstlichen Eindruck eines Stillstands im vorhergehenden. Die Industrielle Revolution zum Beispiel einzig und allein als Phänomen des 19. Jahrhunderts zu beschreiben würde bedeuten, die Wahrnehmung industrieller Veränderungen im 18. Jahrhundert zu schmälern. Zudem würde es das Bewusstsein der Menschen für den technischen Wandel um sie herum außer Acht lassen, das lange vor der Zeit einsetzte, in der sie selbst die erste industriell gefertigte Kleidung trugen. Deshalb habe ich eine gewisse Flexibilität walten lassen. In Bezug auf die Aussage der Nachrichtensprecherin damals finde ich es wichtiger, dass die Leser das weite Spektrum von Veränderungen verstehen, die sich im Laufe vieler Jahrhunderte vollzogen, statt irgendwelche willkürlichen Regeln aufzustellen, die zu einer falschen Darstellung der Vergangenheit führen.

Im Jahr 2009 sollte ich einen Festvortrag zum 1100-jährigen Gründungsjubiläum des Bistums Exeter in Südwestengland halten. Als Thema wählte ich – um ein Jahrhundert erweitert – die Frage, die auch im Zentrum dieses Buches steht: Welches Jahrhundert erlebte die meisten Veränderungen? Ich hatte das Gefühl, dass ich zu diesem Anlass nicht nur die verschiedenen Veränderungen darstellen sollte, die sich seit 909 ergeben hatten, sondern auch eine Art Fazit für jedes einzelne Jahrhundert liefern musste. Bei der Vorbereitung des Vortrags ergab sich plötzlich ein Muster, ich bekam den Eindruck, dass innerhalb des jeweils zu betrachtenden Zeitraums eine bestimmte Schwelle überschritten wurde und dass dieser Wandel die Menschheit auf Dauer beeinflussen wird. Im Schlusskapitel dieses Buches habe ich diese ursprüngliche Einsicht noch einmal vertieft. Ich glaube, dass, falls die Menschheit noch einmal tausend Jahre Bestand hat, jene Veränderung, die ich als die wichtigste ausgewählt habe, als ein archetypischer Moment in der Geschichte der Menschheit gelten wird – ebenso wichtig wie die uralten Erfindungen, die unsere Kultur prägen: Sprache, Schrift, Feuer, Boot, Rad und Religion.

Nachdem ich die Frage in den Jahren seit 2009 immer wieder durchdacht und zahllose Bibliotheken mit Bücherreihen bis zur Decke besucht habe, um gründlich für dieses Buch zu recherchieren, bin ich überwältigt von der Gelehrtheit unserer Gesellschaft, vor allem von der historiografischen Produktion der letzten 60 Jahre. Einmal fühlte ich mich in einer solchen Bibliothek fast gelähmt von dem Gefühl, das ich sicher nie in der Lage wäre, ein Buch wie dieses angemessen zu Ende zu bringen. Verschiedene Jahrhunderte drohten auf mich einzustürzen, sie ragten über mir auf wie riesige Schatten. Ich stand vor einer Bücherwand über die Kreuzzüge und fühlte mich so namenlos und unbedeutend wie die Menschen, die im Jahr 1099 in den Straßen Jerusalems bei lebendigem Leibe zerstückelt wurden. Ich spazierte in ein Zimmer voller Bücher über das Frankreich des 18. Jahrhunderts und geriet an den Rand der Verzweiflung. Ein Historiker, der so vielen Belegen gegenüber nicht eine gewisse Demut verspürt, lügt sich selbst in die Tasche, und jeder, der nicht seine Unzulänglichkeit zugibt, in diesem Maßstab zuverlässig über die menschliche Vergangenheit zu schreiben, ist ein Hochstapler. Natürlich würde ich sehr gern alles wissen, um die gründlichste und bestmögliche Antwort auf die von mir gestellte Frage zu liefern, aber das menschliche Gehirn kann nun einmal nur eine gewisse Menge an Informationen aufnehmen. Ich habe den Vorteil, dass ich die englische Geschichte seit meinen Teenager-Jahren beackere, zunächst als Amateur, dann als Student, Archivar und schließlich als professioneller Historiker und Autor. Da ich mich nun also seit dreißig Jahren mit englischer Geschichte befasse, gibt es ein gewisses Ungleichgewicht in diesem Buch, da sich die meisten Statistiken, die ich zitiere, auf England beziehen. Doch meine Auswahl der Veränderungen ist nicht auf diejenigen beschränkt, die mein eigenes Land beeinflusst haben. Vielmehr habe ich Themen ausgewählt, die einen großen Teil oder den ganzen Westen betrafen, und habe englische Fakten und Persönlichkeiten angeführt, wo sie die praktischen Aspekte einer Veränderung illustrieren oder helfen, sie richtig einzuordnen. Das erschien mir sinnvoller, als mein Fachgebiet ganz beiseite zu schieben, um das geografische Ungleichgewicht zu beheben.

Es kann sehr gut sein, dass Sie mit meiner Wahl des Jahrhunderts, das die meisten Veränderungen erlebte, nicht einverstanden sind. Es kann gut sein, dass Sie steif und fest bei Ihrer Überzeugung bleiben, dass kein Krieg, keine Hungersnot, Seuche oder gesellschaftliche Revolution der Vergangenheit so wichtig war wie die Möglichkeit, ein Handy zu benutzen und seine Wocheneinkäufe über das Internet abzuwickeln. Das spielt keine Rolle. Dieses Buch soll zu Diskussionen anregen, zum Nachdenken darüber, was wir sind und was wir im Laufe von tausend Jahren getan haben, und auch darüber, wozu wir fähig sind und was außerhalb unseres Einflusses liegt. Es soll aber auch bei der Einschätzung helfen, was unsere vielfältigen Erfahrungen in den letzten zehn Jahrhunderten für die Menschheit bedeuten. Wenn ein paar Leute mehr sich mit solchen Fragen beschäftigen und ihnen dadurch etwas über die menschliche Natur klar wird und sie überlegen, wie sie diese Einsicht auf die Zukunft anwenden können, ist das ein Erfolg für dieses Buch.

Ian Mortimer

Moretonhampstead, Devon, Juli 2014

Das 11. Jahrhundert

Ich schreibe diese Worte im Dachgeschoss eines dreistöckigen Hauses in einer Kleinstadt namens Moretonhampstead – oder ›Moreton‹, wie die meisten Leute hier ihren Ort nennen. Er liegt am Ostrand des Dartmoor in Devon, Südwestengland. Schon im 11. Jahrhundert trug er diesen Namen, Moreton – ›der Ort im Moor‹. Der Name und die Granitfelsen, auf denen die Stadt steht, sind allerdings so ziemlich die einzigen Dinge, die sich inzwischen nicht verändert haben. Vor tausend Jahren gab es hier keine dreistöckigen Häuser. Noch nicht einmal zweistöckige. Die paar Familien in dieser Gegend, vielleicht ein Dutzend, lebten in kleinen rechteckigen Hütten aus Steinen und Erde. In der Mitte des Raums brannte ein Feuer, von dem aus Rauch zu den geschwärzten Dachbalken aufstieg. Diese Hütten kauerten flach in den Hügeln, um sich vor dem schlechten Wetter wegzuducken, das vom Moor aus heranzog, und waren mit Farn oder Stroh gedeckt. Das Leben der Bewohner war hart; sie aßen vor allem Gemüse, Käse und die robusten Getreidesorten, die sie auf dem sauren Moorboden anbauen konnten, etwa Roggen, Hafer und Futterwicken. Niemand konnte lesen oder schreiben; es gab hier keine Priester, keine Gemeindekirche. Vielleicht stand ein grob aus dem Granit gehauenes Taufbecken in dem Haus, das dem Vertreter des Königs gehörte, und ein Kreuz, vor dem ein Wanderprediger hin und wieder Geschichten aus dem Neuen Testament erzählte, aber das war auch schon alles. Wir kennen zwar aus dieser Zeit etwa zwanzig religiöse Gemeinschaften in Devon, von denen die bescheidene Kathedrale des Bischofs in Crediton, etwa 20 Kilometer im Norden, und ein kleines Kloster in Exeter, 20 Kilometer im Osten, am nächsten lagen, doch beide boten nicht viel mehr als eine kleine Kapelle mit einer Handvoll Priester. Der Besuch eines heiligen Mannes in Moreton war sicher ein seltenes Ereignis, etwa ebenso selten wie ein Festschmaus.

Die Unterschiede zwischen dem Leben damals und heute gehen noch tiefer, wenn man anfängt, die Dinge näher zu untersuchen, die für uns selbstverständlich sind. So wurde zum Beispiel praktisch alles, was ich besitze, irgendwann einmal gekauft, von mir, meinen Freunden oder meiner Familie. Mein Vorfahr dagegen, der im Jahr 1001 in Moreton lebte, hatte vielleicht sein Leben lang keine Münze in der Hand. Es gab Geld in Form von Silberpennies – König Ethelred der Unberatene (um 968 – 1016) ließ beträchtliche Mengen prägen, um einen Frieden mit den einfallenden Dänen zu erwirken –, doch für einen Haushaltsvorstand gab es in Moreton im Jahr 1001 wenig zu kaufen: Er musste die meisten Dinge selbst herstellen. Wenn er eine Schüssel haben wollte, musste er eine aus Holz schnitzen. Wenn er einen Umhang wollte, musste er sich Schafwolle von den Herden in der Gegend besorgen, es von Hand zu Garn spinnen, zu Tuch weben und schließlich das Kleidungsstück schneidern. Wenn er seinen neuen Umhang färben wollte, musste er die Farben aus Färbepflanzen wie Waid (blau) oder Krappwurzel (rot) gewinnen. Falls er für eines dieser Dinge etwas geben musste, dann war es ein Tauschhandel: Er bot wahrscheinlich Tiere, Haut, Fleisch oder Eier an – oder die Schüssel, die er so mühevoll geschnitzt hatte. Bargeld war einfach kaum vonnöten: Die meisten Bauern brauchten es nur, um die Pacht bei ihrem Grundherrn zu bezahlen oder um etwas zu kaufen, das nicht vor Ort hergestellt wurde, wie etwa einen Kessel, ein Messer oder eine Axt.

Der einzige Ort, an dem man Silberpennies wirklich benötigte, war eine Marktstadt, und im frühen 11. Jahrhundert gab es davon nur vier in ganz Devon: Exeter (20 Kilometer entfernt), Totnes (35 Kilometer), Lydford (auf der anderen Seite eines weglosen und sumpfigen Moores), und Barnstaple (60 Kilometer). Selbst die relativ kurze Reise zur nächstgelegenen Marktstadt Exeter war beschwerlich. Ein Mann allein lief auf den Pfaden durch den Wald Gefahr, von Dieben oder sogar von Wölfen angegriffen zu werden, die damals noch England durchstreiften. Die Wege waren uneben, und man musste an einer Furt den Fluss Teign queren, der im Winter die Kraft hatte, den Leuten die Füße wegzureißen. Riskant war es auch, Eigentum und Familie unbewacht zu Hause zurückzulassen, wo Gesetzlose sie angreifen konnten. Deshalb reisten die Menschen im Jahr 1001 normalerweise nicht weit. Die Menschen in dieser abgelegenen Ecke der Christenheit blieben unter sich, wo sie sich sicher fühlten: Nachbarn und Verwandte waren die einzigen, auf die sie sich verlassen konnten, wenn es darum ging, sie und ihre Familie zu schützen, fair zu tauschen und ihnen in Hungerzeiten zu helfen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!