Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

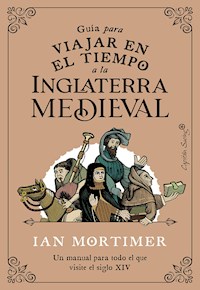

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

Una guía original, entretenida y esclarecedora de un mundo completamente diferente: Inglaterra en la Edad Media. Una máquina del tiempo te acaba de transportar al siglo xiv. ¿Qué ves? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te ganas la vida y cuánto te pagan? ¿Qué tipo de comida te ofrecerá un campesino, un monje o un señor? Y lo que es más importante, ¿dónde te alojarás? La Guía para viajar en el tiempo a la Inglaterra medieval no es la típica mirada a un periodo histórico. Mortimer da un giro radical a nuestra concepción de la historia: no es solo algo que se estudia, también es algo que se vive, ya sea la vida de un campesino o de un señor. A través de las crónicas diarias, las cartas, los relatos domésticos y los poemas de la época, Mortimer nos transporta al pasado y nos ofrece respuestas a preguntas que los historiadores tradicionales suelen ignorar. Aprenderemos cómo saludar a la gente en la calle, qué usar como papel higiénico, por qué un médico podría querer probar nuestra sangre y cómo saber si estamos enfermando de lepra. Un libro de historia social sorprendente y revolucionario, informativo y entretenido, acerca de una época de violencia, exuberancia y miedo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 823

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Agradecimientos

Quiero agradecer a mis editores, Will Sulkin y Jörg Hensgen, así como a sus colegas de la editorial Random House, toda la ayuda que me han prestado para llevar a cabo esta obra. Tengo igualmente una deuda de gratitud con mi agente Jim Gill, por sus sabios consejos. También agradezco mucho los comentarios con los que Kathryn Warner iluminó varios de los aspectos del primer borrador, así como el valioso apoyo de Zak Reddan, Mary Fawcett, Jay Hammond, Judy Mortimer, y Robert y Julie Mortimer por haberme proporcionado alojamiento en varios de mis viajes de investigación. Y no quiero dejarme en el tintero las utilísimas sugerencias de Peter McAdie y Anne Wegner en el transcurso de la redacción y corrección de este libro.

No obstante, la mayor deuda de gratitud es sin duda la que tengo contraída con mi esposa Sophie. Nos conocimos en enero de 1995, precisamente para hablar de este libro. Le estoy profundamente agradecido; no solo por haberme animado a escribirlo, sino también por haber aceptado casarse después conmigo. Hoy tenemos tres hijos: Alexander, Elizabeth y Oliver. Y a ellos también les doy las gracias, ya que me han enseñado algunas de esas cosas de la vida que atraviesan todas las épocas y que sencillamente no pueden aprenderse en los libros.

Moretonhampstead, Devon

9 de marzo de 2008

Introducción

Bienvenidos a la

Inglaterra medieval

¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te topas con la palabra «medieval»? ¿Castillos y caballeros? ¿Monjes y abadías? ¿Vastas extensiones boscosas que sirven de refugio a forajidos decididos a quebrantar las leyes…? Puede que todas estas nociones formen parte del imaginario popular, pero lo cierto es que apenas añaden información alguna sobre la vida real de la mayoría de las personas que habitaron en ese período. Supón por un instante que puedes viajar en el tiempo: ¿qué encontrarías si pudieras regresar al siglo XIV? Sitúate mentalmente caminando por una polvorienta calle londinense una mañana de verano. De repente, un criado abre las contraventanas de una vivienda situada sobre tu cabeza y comienza a sacudir una manta. Un perro encargado de guardar las bestias de carga de un viajero rompe a ladrar. Unos mercaderes de las inmediaciones vocean sus artículos apostados tras sus tenderetes; frente a ellos, dos mujeres charlan animadamente. Una de ellas se protege los ojos del sol, y del brazo de la otra pende una cesta. Las vigas de madera de las casas sobresalen de las fachadas, proyectándose hacia la calle. Encima de las puertas, rótulos y enseñas pregonan las mercancías que ofrecen los establecimientos que hay debajo. De pronto, junto a los puestos del mercado, un ratero se apodera de la bolsa de un comerciante y este sale a la carrera tras él, gritando a pleno pulmón. Todo el mundo se gira para no perder detalle. Y tú, que observas anonadado todo este ajetreo, ¿dónde vas a pasar la noche? ¿Qué ropas vistes? ¿Qué tienes pensado comer?

El solo hecho de concebir el pasado como una realidad que está sucediendo (en lugar de verlo como algo ya desaparecido) abre inmediatamente la puerta a un nuevo modo de contemplar la historia. La propia idea de viajar a la Edad Media nos permite considerar el pasado desde una perspectiva más amplia y descubrir facetas inéditas en los problemas y los placeres de quienes vivieron en esa época, así como acercarnos a cómo eran esas gentes. Como acostumbra a ocurrir con las biografías históricas, un libro de viajes centrado en los pormenores de un tiempo pasado también nos ofrece la oportunidad de observar con empatía a sus pobladores: no a partir de una serie de gráficos sobre las oscilaciones de la producción agrícola o los ingresos domésticos, sino a través de un análisis de las sensaciones asociadas al hecho de estar vivo en un tiempo distinto al nuestro. Con este experimento mental podemos empezar a hacernos una idea, tal vez vaga pero vívida, de las razones que movían a las personas a proceder de tal o cual forma, o a creer incluso en cosas que a nosotros se nos antojan sencillamente inverosímiles. El desbloqueo de esta ventana de comprensión se debe a que cobramos conciencia de que esos individuos son perfectamente humanos —tanto como nosotros— y de que algunas de sus reacciones son lisa y llanamente naturales. La idea de viajar a la Edad Media nos permite comprender a sus pobladores en unos términos que no se ciñen exclusivamente a las pruebas materiales o documentales, sino que abarcan también su humanidad, sus esperanzas y temores, el escenario en el que se desplegaban sus vidas. Pese a que la tradición ha querido que los escritores recurran a la ficción histórica para lograr ese objetivo, no hay ninguna razón que impida a un autor de textos no ficticios presentar sus argumentos con la fuerza directa y emocional del novelista. Privilegiar las formas verbales del presente por encima de las del pasado no resta ni un ápice de verdad a los hechos mismos.

Este planteamiento no es algo nuevo, al menos en muchos de sus aspectos. Hace ya muchas décadas que los historiadores de las formas arquitectónicas vienen recreando imágenes de castillos y monasterios para mostrarnos el aspecto que tuvieron esos edificios en sus días de gloria. Del mismo modo, los curadores de los museos llevan tiempo reconstruyendo las hechuras de las casas antiguas y reproduciendo en su interior el mobiliario de épocas pasadas. Hay asimismo grupos de individuos que han constituido sociedades dedicadas a la recreación histórica para intentar descubrir cómo era la vida en los siglos anteriores. Para ello, no dudan en realizar el animoso experimento práctico de vestir las ropas de la época que desean rememorar, cocinar los alimentos en un caldero colocado sobre una simple hoguera o tratar de blandir la réplica de una espada antigua embutidos en una pesada armadura. Consideradas en conjunto, todas estas personas nos recuerdan que la relevancia de la historia supera con mucho la esfera de los procesos educativos. En la comprensión del pasado la experiencia interviene tanto como el conocimiento, ya que para entenderlo es preciso esforzarse en establecer vínculos espirituales, afectivos, poéticos, teatrales y motivadores con nuestros predecesores. Esa forma de discernir el pasado guarda relación tanto con las particulares reacciones que puedan suscitar en nuestro ánimo los desafíos de la vida en los siglos pretéritos y en las culturas de otro tiempo como con nuestra forma de entender los factores que diferencian una época de otra.

Los historiadores especializados en el estudio de hechos próximos en el tiempo han llegado a la conclusión de que la indagación del pasado cercano es un género basado en hipótesis del tipo «¿qué habría sucedido si…?», lo que en último término nos adentra en el terreno de la «historia virtual». Este ámbito lleva a los historiadores a ponderar lo que habría ocurrido en caso de que los acontecimientos hubieran seguido un rumbo distinto al que en realidad tomaron. Por ejemplo: ¿qué habría pasado si Hitler hubiese invadido Gran Bretaña en 1940? ¿Cómo sería ahora el mundo de haber tenido éxito la Armada Invencible? Pese a que las especulaciones de este tipo están expuestas a la obvia crítica de que tales sucesos no se produjeron (observación con la que se pretende afirmar implícitamente que carece de sentido perderse en su consideración), no debemos olvidar que poseen la doble y gran virtud de trasladar directamente al lector a un momento preciso del tiempo y de presentar los hechos como una secuencia todavía en desarrollo. Esta estrategia puede transmitir un aire de pura inmediatez al relato. Pongámonos por un instante en la piel del duque de Wellington en Waterloo, o de Nelson en Trafalgar, y nos será más fácil captar que ambos militares eran perfectamente conscientes de las consecuencias de una derrota. Y lo mismo cabe decir de los jefes políticos que los dirigían desde sus atalayas británicas. No hay duda alguna de que todos estos actores sopesaron de facto las propiedades de ese pasado que no llegó a materializarse; por consiguiente, la reconstrucción de lo que pudo ser y no fue no solo nos coloca en una posición más próxima a la de esos personajes, sino que nos hace observar las cosas desde la perspectiva que ellos mismos tuvieron en el momento de tomar las decisiones que conocemos. Parémonos a pensar por un momento en lo siguiente: si Enrique IV no hubiese regresado a Inglaterra en 1399 para apartar del poder a Ricardo II, Gran Bretaña habría vivido sujeta varios años más —tal vez por mucho tiempo— a la tiránica dominación de Ricardo, lo que muy probablemente habría acabado con la dinastía de Lancaster y con todos sus partidarios. En la primavera de 1399, la cuestión clave de la política giraba precisamente en torno a ese posible desenlace, que además de ser, de hecho, una de las razones que determinaron la vuelta de Enrique, fue también el principal motivo de que este contara con un número de seguidores tan elevado. Queda por tanto claro que el enfoque histórico que opta por analizar los acontecimientos como realidades en pleno proceso de desarrollo juega un papel crucial para la adecuada comprensión del pasado, por más que sus resultados tengan hoy un carácter tan especulativo como el que tuvieron en su momento.

Entendida en los términos que acabamos de enunciar, la utilidad de la historia virtual se circunscribe únicamente al discernimiento de los sucesos políticos, ya que para la crónica social su valor es relativamente escaso. De poco sirve especular sobre lo que podría haber ocurrido si, por ejemplo, la peste negra no hubiera asolado a Europa, ya que su llegada no dependió de las decisiones tomadas. Pero, al igual que con la reconstrucción de un domicilio medieval común y corriente, el viaje en el tiempo nos permite hacernos una idea mucho más clara y completa de lo que significa vivir en una época distinta a la que conocemos. Tiene, particularmente, la ventaja de suscitar un sinfín de interrogantes que de otro modo quizá no nos hubieran venido a la cabeza, y que no necesariamente admiten una fácil respuesta. ¿Cómo se saludaba la gente en la Edad Media? ¿Cómo era su sentido del humor? ¿Qué distancia recorría la gente común en sus viajes? El mero hecho de escribir la historia atendiendo a los factores que estimulan nuestra curiosidad nos obliga a sopesar un cierto número de cuestiones que la historia tradicional tiende a pasar por alto.

Para el explorador histórico, la Inglaterra medieval es un destino potencialmente repleto de posibilidades. En los cuatro siglos que mediaron entre la invasión normanda y la aparición de la imprenta, la sociedad inglesa experimentó enormes cambios. Al adoptar la forma plural (the Middle Ages), la lengua de Shakespeare expresa con grata exactitud la variación implícita en la secuencia de períodos que definen lo que entendemos por «Edad Media». Para entenderlo bien hemos de pensar que un caballero normando que se hubiera visto en el brete de prepararse para una batalla de finales del siglo XIV se habría sentido tan desubicado como un primer ministro del XVIII obligado a concurrir a unos comicios en la actualidad. Esto explica que la presente guía concentre sus esfuerzos en un único siglo: el XIV. Este siglo es el que más se ajusta a la popular noción de lo «medieval», ya que en él no solo asistimos a las gestas de los caballeros andantes y vivimos sus torneos y justas, sino que también encontramos las normas protocolarias, el arte y la arquitectura que consideramos propios del medievo. Cabría incluso considerar este siglo como el epítome de la Edad Media, puesto que acoge en su seno guerras civiles, batallas que oponen a Inglaterra a los reinos vecinos de Escocia y Francia, operaciones de asedio, actos de bandidaje, vocaciones monásticas, construcción de catedrales, prédicas frailunas, procesiones de flagelantes, episodios de hambruna, la última cruzada, el gran levantamiento campesino de 1381 y, dominándolo todo, la peste negra.

No obstante, una vez hecha la salvedad de que el epicentro de este libro se sitúa en la Inglaterra del siglo XIV, se impone añadir unas cuantas advertencias. No hay forma de señalar todos y cada uno de los detalles de la época que nos ocupa basándonos únicamente en los materiales probatorios de la Inglaterra del siglo XIV, ya que, en ocasiones, los registros documentales de ese período se revelan frustrantemente incompletos. Tampoco podemos estar totalmente seguros de que el modo de proceder propio del año 1320 continuara resultando válido en 1390. En cambio, hay casos en que es posible asumir con certeza que el paso del tiempo imprimió un vuelco espectacular en el modo de hacer las cosas. Buen ejemplo de ello es el hecho de que la naturaleza de las operaciones bélicas inglesas experimentara una transformación absoluta en el transcurso de los cien años que abarca nuestro estudio. Y lo mismo cabe decir de la topografía de las enfermedades, dado que también ella se altera drásticamente con la catastrófica irrupción de la peste en 1348. Por consiguiente —y siempre que así nos lo ha impuesto la necesidad—, hemos utilizado detalles extraídos del siglo XV con el fin de pulir ciertas descripciones relativas al último trecho del siglo XIV y, de manera similar, hemos recurrido a datos contrastados del siglo XIII para respaldar afirmaciones vinculadas con el arranque de la época objeto de nuestro estudio. Esta difuminación de los límites temporales ha sido necesaria a la hora de abordar cuestiones particularmente complejas. Por ejemplo, disponemos de escasas fuentes para apuntalar nuestra comprensión de las normas de cortesía y buenos modales del siglo XIV, mientras que, en lo que respecta al primer tramo del siglo XV, la información sobre el particular es tan abundante como excelente. Dado que resulta muy improbable que los cánones de urbanidad se modifiquen de la noche a la mañana, nos hemos valido de esas referencias por entender que son las más completas y exactas que la historiografía nos ofrece.

Para la redacción del presente libro nos hemos servido de muchos tipos de fuentes. Como es obvio, las fuentes primarias contemporáneas de los hechos son de una importancia crucial. Entre ellas hay numerosas crónicas, tanto inéditas como publicadas, así como cartas, cuentas domésticas, poemas y textos de consulta. Los manuscritos ilustrados nos muestran escenas de la vida cotidiana y permiten observar cosas que no siempre aparecen en los documentos escritos: por ejemplo, si las mujeres tenían la costumbre de montar a caballo con las dos piernas al mismo lado de la montura. Ya se trate de casas o castillos, de iglesias o de monasterios, los edificios de la Inglaterra del siglo XIV que han llegado hasta nosotros constituyen una rica veta de información arquitectónica, y, por otra parte, la constante expansión de la literatura que aborda su análisis renueva sin cesar ese filón de conocimientos. En algunos casos disponemos incluso de registros que vienen a completar el examen de las construcciones; pienso, por ejemplo, en las actas y estudios de los maestros canteros. El volumen de los hallazgos arqueológicos, cada vez más variados, también crece sin parar, ya que se han desenterrado objetos sumamente heterogéneos: desde herramientas típicas, calzado de calle y ropas hasta semillas de bayas halladas en las letrinas medievales, pasando por las espinas de pescado de los yacimientos sumergidos en antiguos emplazamientos lacustres. Y no debemos olvidar tampoco la plétora de artefactos arqueológicos habituales, como las monedas, las piezas de cerámica o los utensilios de cocina. En un buen museo, el alcance de la comprensión de la vida cotidiana de la Edad Media no tiene otros límites que el de la curiosidad y la imaginación de cada uno.

En cualquier caso, lo más relevante es señalar que la mejor forma de hacerse una idea clara de lo que podía representar la vida en el siglo XIV consiste en tener bien presentes los pormenores de la existencia en cualquier época, incluida la nuestra. El único contexto capaz de facilitarnos la comprensión de todos los datos históricos que podamos llegar a reunir es el de nuestra propia vivencia cotidiana. El hecho de que nuestra alimentación difiera de la de la Edad Media, de que hoy seamos más altos, dispongamos de una mayor esperanza de vida y contemplemos la idea de arremeter a caballo contra otro jinete, lanza en ristre, como una práctica inconcebiblemente peligrosa y totalmente ajena a nuestro concepto del deporte no nos impide saber por propia experiencia lo que son el pesar, el amor, el miedo, el dolor, la ambición, la animadversión o el hambre. Deberíamos recordar siempre que lo que nos une al pasado es sencillamente tan importante, tan real y tan esencial para nuestra vida como lo son todas las cosas que nos distinguen de nuestros lejanos predecesores. Pensemos, por ejemplo, en las vicisitudes que tendría que superar un grupo de historiadores que se propusiera explicar —dentro de setecientos años— cómo era la vida a principios del siglo XXI. Quizá contaran con unos cuantos libros en los que apoyarse, y tal vez pudieran estudiar un puñado de fotografías y un conjunto de películas en formato digital. Posiblemente hallaran también los restos de nuestras viviendas y el contenido de algún que otro vertedero municipal. Sin embargo, en términos generales, no les quedaría más remedio que concentrarse en los mimbres que definen la condición humana. El poeta y ensayista británico W. H. Auden ya sugirió en una ocasión que la única forma de comprender la realidad del país que nos ha visto nacer pasa por haber vivido al menos en otras dos naciones diferentes a la propia. Y la verdad es que puede afirmarse algo muy parecido respecto a los períodos de tiempo: para penetrar en los secretos del siglo en que nos ha tocado vivir hemos de conocer como mínimo las características de otros dos. Es posible que unas ruinas o un archivo encierren las claves imprescindibles para aprender algo del pasado, pero el medio ineludible para la eventual comprensión de ese algo somos nosotros mismos, y eso siempre será así.

01

El paisaje

Pueblos y ciudades

Lo primero que veremos al acercarnos a una gran población medieval será sin duda la catedral. Al avanzar por el camino de carros terminará por abrirse un claro entre los árboles y allí se alzará, magnífica y maciza, la silueta del templo que corona la colina iluminada por el sol de la mañana. A pesar de los andamiajes de madera que aún ciñen su extremo occidental, los veinticinco metros de altura desde los que su aguja recubierta de plomo domina los esbeltos arbotantes y las torres colosales que la flanquean proclaman que nos encontramos ante la mayor maravilla arquitectónica de la región. Centuplica el tamaño de cualquier otra edificación de los alrededores y desde luego consigue que los murallones que rodean la plaza queden en ridículo. Las ocho docenas de casas que se apiñan a sus pies y parecen comparativamente diminutas forman todas ellas ángulos inverosímiles y presentan toda clase de colores y matices, similares a los guijarros que tapizan el lecho del arroyo que serpentea y lame la base del inmenso peñasco sobre el que se afianza la catedral. A su lado, las treinta iglesias de la zona, por mucho que sus achaparrados campanarios descuellen por encima de los tejados, dan la impresión de no ser sino una gavilla de construcciones humildes.

Al aproximarnos a las murallas de la urbe divisaremos el gran puesto de guardia que franquea o impide el acceso a la villa. Dos torres de sección circular, de más de quince metros de altura cada una, se elevan a uno y otro lado de un arco ojival de reciente factura rematado por una hornacina en la que se yergue la polícroma estatua del rey. La estructura revela a las claras en dónde cimenta la ciudad su orgullo y en qué afianza su autoridad. Una vez superado el portalón, uno ya se halla bajo la jurisdicción del alcalde. En la población residen los funcionarios reales, en el castillo que se encuentra en la parte nororiental del perímetro amurallado. Es un lugar regido por la ley y el orden. Los altos muros circulares, la efigie del monarca, las grandes torres redondas y, sobre todo, la enorme catedral se yerguen ante nosotros como una unidad destinada a dejar en el ánimo una impresión de solidez sin fisuras.

De pronto el hedor asalta el olfato. A cuatrocientos metros de la localidad, la embarrada carretera por la que circulamos atraviesa un riachuelo. Si miras en sus orillas verás, desparramados entre las zarzas y junto a los matorrales, montones de basura, pedazos de loza destrozada, huesos y entrañas de animales, heces humanas y carne en putrefacción. En algunos puntos, la ribera fangosa se convierte en un espeso cenagal en el que los villanos arrojan sus desechos, que poco a poco van vertiéndose en el arroyo. En otros sitios, la tierra, de esa forma fertilizada, se cubre de herbazales frescos y vigorosos, de juncos y de arbustos. Mientras nos demoramos en estas contemplaciones, dos hombres semidesnudos sacan en volandas un nuevo barril de excrementos de la caja de una carreta y lo vacían en el agua. Un cerdito de capa parduzca hoza entre la porquería. No en balde lo llaman «arroyo de la mierda» (Shitbrook).

Acabas de toparte cara a cara con los contrastes de una ciudad medieval. Es terriblemente altanera y grandilocuente, y también muy hermosa en algunas partes. Sin embargo, muestra a cada momento los rasgos repugnantes de quien se deja abotargar por la gula. Entendida como organismo, la ciudad es una auténtica caricatura del cuerpo humano: apestosa, sucia, dominante, cálida e indulgente. Mientras te apresuras a cruzar el puente de madera que salva el arroyo de la mierda y aprietas el paso para llegar a la puerta de entrada, las incongruencias se vuelven todavía más vívidas. Un grupo de chiquillos de cara sucia y pelo enmarañado corre hacia ti y te rodea, gritando: «¿Quiere una habitación, señor?», mientras forcejean entre sí para apoderarse de las riendas de tu caballo. También es posible que decidan fingir que conocen a tu hermano o que son de tu misma región. Llevan la ropa sucia y los pies aún más mugrientos, embutidos en un calzado de cuero que exhibe las marcas de una lucha con las piedras y el lodo de las calles que tiene más años que sus dueños. Esos muchachos son el comité de bienvenida a un lugar presidido por la vanidad, la riqueza, la autoridad, el delito, la justicia, las bellas artes, la hediondez y la mendicidad.

La ciudad que acabamos de describir es Exeter, en el suroeste de Inglaterra. Pero podría ser prácticamente cualquier otra de las diecisiete sedes catedralicias con que cuenta la Gran Bretaña de la época. La descripción podría servir incluso para muchas de las abundantes villas de buen tamaño del país, con la única salvedad de que tienen iglesias en vez de catedrales. La llegada a todos estos lugares se acompañará siempre de un verdadero asalto a los sentidos. Tus ojos se abrirán de par en par ante los vastos templos, y te deslumbrarán los tesoros y las vidrieras que los adornan. Te golpeará la nariz el hedor que se desprende de las cañadas contaminadas por las aguas residuales y de las acequias. Tras la natural quietud de la pista campestre por la que has viajado, habituado ya al canto de los pájaros y al suave rumor de la brisa en los árboles, tendrás que acostumbrar los oídos a las voces de los peregrinos y los pregoneros, al clamor de los labriegos y al repicar de las campanas de las iglesias. Sea cual sea la ciudad que te acoja, si es día de mercado o se celebra una feria, te verás envuelto en los apretujones de las multitudes llegadas para la ocasión desde las zonas rurales vecinas, que enseguida abarrotarán las tabernas. Visitar una localidad inglesa de finales del siglo XIV es una experiencia sensorial desconcertante y extrema.

Una villa de gran tamaño intimida a cualquiera. Ya habrás tenido ocasión de ver los restos de los ladrones ajusticiados que todavía penden de la horca como advertencias siniestras en el cruce de caminos. En la puerta principal de una capital regional encontrarás expuestas las cabezas y los miembros de los traidores. Al llegar a la ciudad de York (la mayor del norte de Inglaterra) verás, clavadas en postes sobre la puerta de entrada, las ennegrecidas cabezas de los delincuentes, cuyos ojos han sido vaciados por las aves carroñeras. De unas cuerdas cuelgan brazos y piernas, cubiertos de gusanos o plagados de moscas. Estos restos recuerdan a todos el poder del rey, cuya alargada y amenazadora sombra se impone a la presencia de la autoridad inmediata del alcalde, sus concejales, los señores de la región, los alguaciles y los jueces.

Podría decirse que el paisaje general de la Inglaterra medieval se resume en estas instantáneas, que ofrecen un entorno presidido por el miedo y la putrefacción. Sin embargo, en cuanto uno alcanza la sombra de la puerta que da acceso a la plaza comprende que la realidad es mucho más vasta. En Exeter, por ejemplo, nada más entrar en la ciudad te encuentras frente a la amplia y elegante perspectiva de su calle sur. En ella se alinean algunas de las mejores viviendas y posadas del lugar, y los remates de sus tejados inclinados encajan a la perfección con el estilo arquitectónico de la vía. A tu derecha se alza la iglesia de la Santísima Trinidad, a la que se rendía un culto muy especial a finales del siglo XIV. Más abajo se halla la bella casa solariega de un abad. A tu izquierda hay una hilera de establecimientos comerciales, algunos de los cuales están ya abiertos. En el interior, tras los mostradores, se exhiben sedas y otros tejidos caros. Es posible que la desigual superficie del suelo te llame por un momento la atención: se trata simplemente de tierra seca (o embarrada, si ha llovido). No obstante, el variado ajetreo que se desarrolla a tu alrededor no tardará en distraerte. Potros y bestias de carga atraviesan la ciudad en dirección al mercado, portando fardos de grano y guiados por campesinos de las granjas próximas. Varios sacerdotes transitan por las calles embutidos en sus hábitos, con crucifijos y rosarios colgando de sus cinturones. Puede que un fraile dominico de negro ropón esté en un rincón dirigiendo sus prédicas a un reducido círculo de admiradores. Los pastores conducen ovejas y vacas a la plaza de abastos. Otros peones empujan sus carretillas, repletas de huevos, leche y distintos quesos, en dirección a la fila de puestos de alimentación que recibe el nombre de calle de la leche.

La población muestra tanta vitalidad y hay tantas personas atareadas que en un santiamén se te habrá olvidado la imagen de los traidores decapitados. La pestilencia del arroyo de la mierda ya no satura el aire, y lo más notable es ahora la sorprendente ausencia de boñigas en los paseos. La razón se revela con meridiana claridad en la calle sur, donde acaba de aparecer un criado cuya misión consiste en recoger con una pala el estiércol que los caballos dejan junto a la fachada de la casa de su amo. Conforme vayas avanzando hacia el centro de la población irán menudeando las tiendas de los comerciantes, cuyos pequeños tenderetes se apretujan frente a sus locales, que a veces son espacios diminutos, de menos de tres metros cuadrados. Todos estos comercios cuentan con rótulos característicos que, asomados a la calle, señalan a los analfabetos el tipo de género que allí pueden encontrar. En algunos casos se trata de simples pinturas con grafismos que representan los artículos en venta, como un cuchillo para indicar la tienda del cuchillero. En otros casos se emplean objetos tridimensionales: un recipiente de una pinta aparece colocado sobre un poste para anunciar que hay cerveza recién hecha a la venta y un brazo vendado marca el consultorio de un barbero cirujano. Al final de la calle de las fraguas, que baja hasta el río, se escucha el martilleo de los herreros en la forja, reforzado por el gutural vocerío con el que mandan traer agua o carbón a sus aprendices. En ese mismo pasaje, otros colegas suyos montan sus puestos y muestran a los transeúntes diversos instrumentos de metal —tijeras, piezas para sujetar las mechas de las candelas de sebo, verduguillos…— con el fin de suscitar el interés de los lugareños venidos de las zonas rurales de los alrededores. Un poco más allá se llega al barrio de los carniceros, o de las casquerías, en cuyos mostradores hay gruesas tajadas expuestas a pleno sol, mientras en la trastienda, protegidos de la luz o suspendidos en ganchos, aguardan las piezas descuartizadas y los animales abiertos en canal. Presta atención al sordo impacto del machete sobre la tabla de cortar y observa cómo el carnicero, con un delantal de cuero, coloca la carne en las balanzas, que equilibra meticulosamente con pesas de metal hasta quedar enteramente satisfecho y llegar a la conclusión de que, al menos él, está haciendo un buen negocio.

Será justamente aquí, entre los diferentes comercios de la villa, donde empezarán a desmoronarse los prejuicios que lastraban tu visión de la Inglaterra medieval. Si te acercas al centro de cualquier pueblo o ciudad de gran tamaño, te sorprenderá comprobar la extraordinaria gama de ropas que visten las gentes del lugar: desde las rústicas telas de color marrón rojizo con que se cubren los campesinos hasta el lujoso atavío de los comerciantes, pasando por la indumentaria de los burgueses acomodados y sus esposas, e incluso, con algo de suerte, por el vistoso atuendo de un caballero o un noble. Los mantos que la población emplea para viajar es posible que oculten el colorido de sus ropas en el invierno gris, pero en este brillante día soleado que has elegido para viajar al medievo resaltan con fuerza tanto los arrebatados tonos rojos como los resplandecientes amarillos y azules de sus telas, que adornan con pieles en función de las diferentes clases sociales. Del mismo modo, los idiomas y acentos que llegan a tus oídos prestan un aire cosmopolita al paisaje urbano. En las grandes poblaciones es frecuente observar la presencia de mercaderes extranjeros, pero hasta en las localidades pequeñas pueden oírse en las calles tanto el francés como el inglés, y de cuando en cuando también el latín y el córnico. Imponiéndose al barullo del ajetreo matutino, la voz del pregonero llama a residentes y visitantes desde el centro mismo de la villa, y las carcajadas de dos amigos que acaban de compartir un chiste resuenan igualmente por encima del runrún cotidiano. No obstante, los más vocingleros son los vendedores callejeros, que anuncian su mercancía al grito de «¡Vainas de guisantes calientes!», «¡Juncos verdes y en su punto!», «¡Patas de oveja recién cocidas!» o «¡Costillar de buey y gran surtido de tartas!».[1]

Teniendo en cuenta el ruido y las texturas que inundan el lugar, te sorprenderá saber que, en realidad, son muy pocas las personas que viven en los grandes pueblos y ciudades de Inglaterra. En 1377, las murallas de Exeter albergaban únicamente seiscientos o setecientos domicilios, con una población total de unos 2.600 habitantes. Sin embargo, esta exigua cantidad hace de ella la cuarta localidad del reino en orden de tamaño. Solo la mayor de todas, la de Londres, que supera los cuarenta mil residentes, merece el título de gran ciudad en sentido propio, ya que puede compararse con las más importantes urbes del continente europeo —Brujas, Gante, París, Venecia, Florencia y Roma—, que rebasan en todos los casos las cincuenta mil almas. Sin embargo, no debemos caer en el error de imaginar que los pueblos como Exeter son lugares pequeños y tranquilos. Las posadas añaden una considerable masa de gente al total demográfico de una villa, aunque se trate de un volumen en permanente rotación. En un municipio cualquiera pueden encontrarse todos los días viajeros de muy diversas clases: clérigos, mercaderes, mensajeros, funcionarios reales, jueces, empleados, maestros de obras, carpinteros, pintores, peregrinos, predicadores itinerantes, músicos…

Además, te toparás con una multitud de lugareños llegados de la campiña con la intención de adquirir ciertos artículos o de procurarse algún servicio, cuando no con el objetivo de vender sus productos a los minoristas. Si piensas por un momento en la apabullante variedad de objetos y prestaciones que ofrece la ciudad —desde piezas de metal hasta trabajos de marroquinería, desde los tribunales y las escribanías públicas hasta los establecimientos de los boticarios y los especieros—, comprenderás de inmediato que la cifra de personas que la visitan durante el día puede duplicar e incluso triplicar la de las gentes que viven intramuros. Y en una ocasión especial, como la de una feria, por ejemplo, ese número puede dispararse a niveles mucho más elevados.

El hecho de que el total de contribuyentes de las treinta mayores comunidades de Inglaterra se sitúe en torno a los cien mil individuos (lo que representa aproximadamente un 6 o 7 por ciento de la población del reino) indica que en pueblos y ciudades viven cerca de ciento setenta mil personas. El país cuenta poco más o menos con otras doscientas localidades provistas de mercado que superan los cuatrocientos habitantes. Puede decirse que, en conjunto, el 12 por ciento de los ingleses vive en un pueblo, sea del tipo que sea, aunque en algunos casos se trate de pequeñas localidades de apenas un centenar de familias.[2] De aquí se deduce que la mayor parte de la población reside en las zonas rurales y que solo acude a la villa o ciudad más próxima cuando tiene necesidad de procurarse algo. La mayoría de la gente se acerca caminando hasta ese centro urbano vecino y regresa luego a casa de la misma manera. Puede que a la ida conduzcan el ganado que quieren poner a la venta, o que después vuelvan cargados con sus compras. Es justamente este animado trasiego de personas lo que determina que las ciudades medievales sean ámbitos tan dinámicos y vibrantes.

Las casas solariegas

La variada gama de gente afincada en una población encuentra su reflejo en la notable diversidad de edificios que coexisten entre sus murallas. Ya hemos tenido ocasión de entrever algunas de las mansiones de mayor empaque y prestigio de Exeter, y de comprobar que se encuentran en las calles más anchas, esplendorosas y limpias, que casi siempre son también las que unen el centro de la urbe con sus principales puertas de entrada. Sin embargo, no todos los ciudadanos viven en esos lujosos palacetes de tres plantas. Ya te habrás percatado de que hay estrechos callejones que a veces no llegan siquiera a los dos metros de ancho. La oscuridad que reina en ellos se debe a los salientes de los pisos altos, que tienden a entoldar el pasadizo, y a que las segundas y terceras plantas de las casas situadas frente a frente apenas están separadas entre sí un metro. Las habitaciones de estos barrios no son nada luminosas y es muy probable que no dispongan de ninguna salida al exterior. Verás pasajes que no difieren demasiado de una simple trocha embarrada. Y es que, si no hay servidumbre que los despeje y los propietarios descuidan su limpieza, no tardan en convertirse en lugares húmedos, apestosos y realmente repugnantes. Si te tocara recorrerlos en una sombría y lluviosa tarde de invierno, esa primera impresión de prosperidad y petulancia cívica que produce la ciudad desaparecería como por ensalmo. El agua de los chaparrones alimenta los amplios charcos de barro que te verás obligado a cruzar y la falta de luz (provocada por los plomizos nubarrones y las prominencias de los tejados) deja sin color todo cuanto se ofrece a la vista. Frente a las casas, un reguero de agua serpentea entre los cubos de basura y los desperdicios de comida, embadurnando la calle con el putrefacto líquido proveniente de las cocinas. La próxima vez que pasees por aquí, tratando de esquivar el lodo pisoteado, el hedor de la podredumbre te herirá cruelmente el olfato.

Pero no pienses ni por un momento que estos edificios de dos y tres plantas constituyen el escalón más bajo de la jerarquía domiciliaria. Si continúas avanzando por estos apagados callejones, verás que hay ramales aún más estrechos. Las zonas más atestadas de la ciudad son una especie de madrigueras formadas a veces por una maraña de pasadizos y atajuelos minúsculos que no superan los noventa centímetros de anchura. Aquí se apiñan los hogares más humildes: hileras de viejos edificios de madera de una sola planta pegados unos a otros, sin verdaderos cimientos y subdivididos en pequeños habitáculos de alquiler. Su decrepitud salta a la vista: cuando no han desaparecido por completo, las maltrechas persianas cuelgan en ángulos extraños. Las tejuelas (los trozos rectangulares de madera que cubren la parte superior de las casas) parecen querer resbalar de los tejados, cubiertos de líquenes y musgo o de liga para cazar pájaros. Los pasajes y callejas que conducen a estos arrabales son poco menos que sumideros hediondos, y de hecho se trata de alcantarillas a cielo abierto. Nos encontramos frente a las construcciones más desvencijadas de toda la ciudad, pero como no forman parte de las calles centrales y no amenazan la vanidad de los urbanitas (dado que no entran en el campo de visión de los visitantes y los ricos), las autoridades no obligan a sus dueños a mantenerlas en buenas condiciones. Si por ventura hay alguna cancela abierta, puede que alcances a entrever en las tinieblas del interior una habitación única, dividida en dos partes desiguales. La más pequeña hace las veces de dormitorio para los niños, y la otra contiene la cocina y los colchones de los adultos. Muchas veces no hay retrete, solo un simple cubo (que es preciso ir a vaciar al río de la mierda). Los inquilinos de estas casas pasan prácticamente todo el día fuera, en sus puestos de trabajo: comen en la calle, y orinan y defecan donde pueden, idealmente en las letrinas municipales del puente local. Sus hijos crecen y se crían al aire libre, jugando en la calle. De esas familias procedían precisamente los chavales que acudieron a recibirte a todo correr la primera vez que te acercaste a las puertas de la ciudad.

Al caminar por los pasajes y callejuelas de una población medieval acabarás topando, tarde o temprano, con un paredón. No me refiero a la muralla que rodea el emplazamiento, sino a las numerosas tapias que son moneda corriente en estos sitios: las que ciñen los monasterios, por ejemplo, o las que protegen las mansiones de los caballeros acomodados, los prelados y los nobles. Observarás que, en la mayor parte de las urbes, hay siempre una medianera que acordona los terrenos de la catedral, perforada por diferentes puertas que permiten el acceso de la gente durante el día impiden tajantemente el paso al caer la noche. Te percatarás igualmente de que los monasterios más antiguos, que quizá se remonten a los tiempos de los sajones, suelen estar en el centro de los pueblos. Todas las villas cuentan como mínimo con un recinto religioso amurallado, y en algunas ciudades llega a haber más de una docena. Esta es la razón de que el espacio sea relativamente reducido en las urbes, incluso en las más extensas. Es frecuente que los monasterios y otros establecimientos religiosos reciban en donación la tercera parte de la superficie disponible intramuros. Si sumamos a esto el diez por ciento de suelo urbano que se asigna al castillo real y la cantidad similar que se otorga a las iglesias parroquiales, queda claro que al resto de la población no le queda más remedio que conformarse con la mitad del terreno —con la circunstancia añadida de que las vastas casas solariegas de los ricos ocupan los mejores lugares—. De ahí que los emigrantes que vienen a afincarse en la villa tengan que apretujarse en pequeños bloques de viviendas construidos sobre los cascotes de los edificios derruidos o junto al cementerio. Muy pocos vecinos de estos barrios deprimidos logran reunir el dinero necesario para mudarse a un domicilio como el de los comerciantes prósperos y los hombres libres de la plaza.

Pero regresa al mercado o a la calle mayor en la que se alinean los comercios de la población y mira a tu alrededor. Fíjate en que casi todas las casas son estrechas y altas; ninguna de ellas alcanza los cinco metros de ancho. Y la mayoría tienen tres o cuatro pisos y ventanas con postigos pero sin cristales. Esta disposición de las viviendas, finas y elevadas, permite aumentar el número de negociantes con escaparate abierto a la plaza central. En la planta baja destaca la pesada puerta de roble que preside el edificio. Y a su lado, ocupando casi toda la fachada de la casa, se perfila el tenderete del comercio. Tanto de noche como los domingos, el expositor permanece cerrado y casi podría confundirse con una especie de barricada de madera colocada de través frente a un amplio ventanal. Sin embargo, durante el horario comercial, la mitad inferior se abate para formar un mostrador, mientras que la parte superior se levanta y queda sujeta con el fin de cubrir y proteger la mercancía. En realidad, el establecimiento del interior puede ser un taller y servir de local a un marroquinero, un joyero, un sastre, un zapatero u otro artesano similar. Los miembros de otras profesiones, como los carniceros o los pescaderos, por ejemplo, suelen trabajar en el exterior, de modo que se colocan frente a sus tenduchos y utilizan el interior de sus comercios como almacén. Sea como fuere, en todos los casos el dueño del negocio y su familia viven en la casa que se alza justo encima. Solo los mercaderes más prósperos, los que se especializan en el transporte de mercancías al por mayor por vía marítima, disponen de un domicilio y un almacén independientes. La estrecha relación que vincula el espacio de residencia con el lugar de trabajo determina que muchos de los edificios comerciales muestren detalles decorativos refinados: azulejos o pizarra en las plantas superiores y vigas de madera rematadas con adornos de diversas tallas. Algunas viviendas incluso exhiben con orgullo un escudo de armas labrado y cuidadosamente pintado o la figura de algún animal heráldico.

De pronto, al doblar una esquina, los edificios son totalmente diferentes: no solo tienen una anchura considerable, también se abren lateralmente a la calle. La puntiaguda casa del guarda, coronada por una torre de piedra almenada, es lo primero que te llamará poderosamente la atención, aunque también salta a la vista la presencia de una alargada edificación de madera provista de amplios miradores que sobresalen de la fachada y se asoman a la calle. Estamos ante las mansiones de los ciudadanos más acaudalados e importantes. Si los distintos tipos de profesiones se juntan en una misma zona (los tintoreros junto a un curso de agua, los tejedores en la calle de las telas o los carniceros en el barrio de las casquerías, pongamos por caso), los habitantes más influyentes de la urbe también tienden a congregarse mayoritariamente en un espacio común y a compartir los paseos más amplios y vistosos. En esta parte de la ciudad podrás ver el palacete de un importante comerciante junto a la morada de un caballero o de un archidiácono. Es muy posible que a principios del siglo XIV todavía se empleara la madera en la construcción de este tipo de casas, pero cada vez se tiende más a remozarlas de arriba abajo, de manera que al acercarse el 1400 la mayor parte muestran ya una altanera y sólida estructura de piedra, con chimeneas y ventanales acristalados. Esto explica que, al echar un vistazo a una calle poblada de mansiones de alto copete, espaciosas y bien separadas, siempre haya una o dos cubiertas de andamios. Una inspección más pormenorizada de los trabajos te permitirá comprobar que el andamiaje de la obra está hecho con tablones de álamo sujetos sobre postes de aliso y fresno, y que los operarios se valen de poleas para subir las piedras y manejar las cestas de losas y baldosas. De este modo, los ruinosos restos de las viviendas del siglo XIII van desapareciendo poco a poco, sustituidos por estructuras nuevas más voluminosas.

En cualquier caso, estos tipos de alojamiento —desde las construcciones de una sola habitación de las barriadas hasta las altas casas de los comerciantes y las vastas y lujosas mansiones de piedra de los ricos— no ilustran toda la variedad de casas y hospedajes de la ciudad. Es preciso tener en cuenta la presencia de las elegantes casitas de los canónigos y otros clérigos. Se encuentran dentro de los terrenos catedralicios y todas ellas cuentan con una capilla, una biblioteca y varios cubículos para las escribanías, junto con las dependencias y los dormitorios personales. En el caso de Exeter en concreto, hay que mencionar igualmente el castillo real, con su antigua torre de guardia, que ya pasaba de los trescientos años en 1372, fecha en la que recibió la visita del príncipe negro.[3] Tampoco hay que olvidar el ayuntamiento, que da a la calle mayor; el palacio episcopal, situado junto a la catedral, y el conservatorio de los vicarios de coro (que cantan misa en ese templo y cuya residencia se alza justo al otro lado del recinto catedralicio). Las mejores posadas, con sus letreros sobre sus anchas puertas abovedadas, se encuentran en las calles más importantes. Los torreones que custodian las puertas de entrada a la ciudad también ofrecen alojamiento a un selecto grupo de funcionarios públicos. Los visitantes pertenecientes a los peldaños inferiores de la sociedad suelen alojarse en los graneros y los establos dispersos por los alrededores de la población, en los que pueden pernoctar a cambio de unas monedas. La práctica del subarriendo es muy frecuente, así que, en una simple fila de tres viviendas, los comerciantes pueden albergar a una docena de familias pobres. Y por último están las casas de huéspedes de los monasterios, los conventos y los hospitales. Cuando dejes atrás la ciudad y te adentres en los arrabales de las afueras, tendrás sin duda la clara impresión de que, aunque el número de residentes urbanos sea relativamente reducido, las estructuras que les sirven de acomodo son más variadas que las de cualquier ciudad moderna, por más que la demografía de esta sea veinte o treinta veces mayor.

Ah, y otra cosa: antes de seguir camino, date la vuelta y echa un vistazo a la calle central. ¿Te has fijado en que las rúas y los pasajes son prácticamente los únicos espacios públicos? En las ciudades inglesas no hay parques ni jardines, y las grandes plazas cuadradas, comunes en otros pagos, son aquí extremadamente raras, salvo que hagan las veces de mercado. La calle es el único ámbito verdaderamente comunal que puede encontrarse en el exterior de los domicilios. El ayuntamiento es un coto reservado a los hombres libres de la población y las iglesias parroquiales son solo para los fieles. Si la gente considera necesario reunirse, lo hace en las calles, y muchas veces recurre para ese fin al mercado o sus alrededores. Ese es el punto en el que el pregonero difunde las noticias, el escenario de las actuaciones de los ilusionistas y la tribuna desde la que predican los eclesiásticos. No obstante, el mercado no es más que el nodo central de la amplia red de conversaciones callejeras. Al coincidir en las callejuelas y pasajes, en las tiendas, en el propio mercado o en los caños de la fuente local, hombres y mujeres se entregan al chismorreo. Para percibir cabalmente el pulso de un pueblo medieval no hay que fijarse únicamente en los edificios, también hay que tener muy presentes los espacios que median entre ellos.

Londres

Ningún viaje a la Inglaterra medieval podría considerarse completo sin una visita a Londres. No se trata solo de la mayor ciudad del país, también es la más rica, la más dinámica, la más contaminada, la más hedionda, la más poderosa, la más colorida, la más violenta y la de mayor diversidad. Durante gran parte del siglo, la vecina población de Westminster —unida a la que nos ocupa por el largo y elegante paseo conocido como el Strand— actuará como sede permanente del Gobierno. O para ser más exactos, adquirirá esa condición. En 1300, la Administración seguía siendo básicamente itinerante, ya que simplemente seguía al monarca en sus constantes desplazamientos por el reino. Sin embargo, a partir del año 1337, Eduardo III comenzará a emplazar cada vez más a sus funcionarios en un mismo sitio, en Westminster. Tanto su canciller como su tesorero y otros servidores del Estado empiezan a despachar sus documentos desde las oficinas fijas que acaban de instalarse allí. Tras una última reunión en York (celebrada en 1335), la actividad parlamentaria también pasará a efectuarse en Westminster. Ricardo II reúne seis de sus veinticuatro parlamentos en otros puntos (distribuidos entre Gloucester, Northampton, Salisbury, Cambridge, Winchester y Shrewsbury), pero con ello solo consigue reforzar la sensación de que el espacio más adecuado para la celebración de las asambleas parlamentarias es Westminster, ya que de ese modo los miembros de la Cámara de los Comunes pueden asistir con mayor facilidad a las sesiones. Esta evolución de los acontecimientos, sumada a los vínculos que Londres mantiene con los comerciantes y las entidades bancarias europeas, incrementa el ascendiente de la capital. A finales del siglo XIV, su importancia como centro económico y político supera al de todas las demás urbes inglesas juntas.

A los visitantes que llegan a Londres les abruma el espectáculo que ofrece la gran ciudad y quedan pasmados al contemplar el sinfín de casas y tiendas, la gran cantidad de calles (y su anchura, que en muchos casos rebasa los seis metros), los numerosos mercados… Observan los abundantes cisnes que patrullan el río y custodian los arcos encalados del puente de Londres. Se ensimisman con los centenares de botes que cabecean plácidamente a lo largo del Támesis. De día, los muelles parecen sumidos en un bullicio febril, estremecidos por la actividad mercantil, tanto local como internacional, ya que a los amarraderos pueden llegar barcos de cien toneladas repletos de negociantes y de artículos venidos de las lejanas regiones del Báltico y el Mediterráneo. El enorme gentío deja fascinados a los recién llegados. A los cuarenta mil habitantes de la metrópoli hay que sumar la presencia de viajeros y empresarios procedentes de los cuatro puntos cardinales de la cristiandad. Son tantos los que visten espléndidas ropas aterciopeladas o se cubren con prendas de satén y damasco que el visitante no puede hacer otra cosa que quedarse anonadado mirando sus galas mientras entran y salen de los comercios, atendidos en todo momento por sus criados.

Como toda gran ciudad, Londres es un lugar de enormes contrastes. Las calles, incluso las de mayor porte y relevancia, aparecen jalonadas de tanto en tanto por una serie de cubos de agua pútrida. Se supone que han de servir como recurso y auxilio en caso de incendio, pero la mayoría de ellos se encuentran llenos de inmundicias descompuestas. Los pocos paseos en los que aún no han desaparecido los últimos vestigios de pavimento tienen tan maltrechos los adoquines que las piedras contribuyen más a perpetuar los charcos que a favorecer el tránsito. En otros puntos diríase que el lodo, batido por miles de pisadas, no desaparece en todo el año. Los londinenses te llamarán la atención sobre el «fétido olor» que desprende ese lodazal justo después de un chaparrón (como si te fuera a pasar desapercibido…). El hedor, unido a la acumulación de excrementos de animales, los deshechos vegetales, los restos de pescado y las vísceras de vacas, cerdos, gallinas y demás, plantea un problema de salud pública cuya magnitud no encuentra equivalente en ninguna otra localidad de Inglaterra. Con cuarenta mil residentes fijos, y en ocasiones hasta cien mil bocas que mantener y otras tantas tripas que evacuar, se hace imposible que una ciudad sin sistema de alcantarillado pueda salir airosa. Hay ratas por todas partes. Es tanta la saturación de detritos que también hay una invasión de perros y cerdos. Muchas veces se ha intentado erradicar la masa de gorrinos asilvestrados, pero todo el mundo te dirá que, hasta la fecha, los esfuerzos realizados se han saldado con un rotundo fracaso. Y si la gente es incapaz de librarse de los cochinos, ¿qué esperanza puede haber de que se quite de encima a las ratas?

El principal problema tiene que ver con las proporciones de la conurbación. Londres es una ciudad amurallada que se desborda hacia los suburbios. Cuenta con más de un centenar de satélites superpoblados. Pese al terrible episodio que supuso la peste negra de los años 1348 y 1349 —que provocó la muerte de doscientos londinenses al día—, la gente sigue llegando de las zonas rurales, ansiosa por hacerse un hueco en la capital. Por consiguiente, el arroyo de desperdicios urbanos resulta inagotable. La demanda de nuevos productos es igualmente constante. Al ser un importantísimo centro fabril, la ciudad de Londres consume, entre otras cosas, miles de reses en canal, con sus correspondientes desechos de pieles y huesos. Para transportar todos esos animales, lo más sencillo es llevarlos vivos, y por sus propios medios, hasta el matadero. Pero eso significa que hay que sacrificar, despellejar y descuartizar a diario miles de cabezas de ganado en zonas residenciales. A principios de siglo habrías podido ver a los curtidores realizando su trabajo junto a los domicilios de la gente, y ya se sabe que su oficio es uno de los más pestilentes que existen. Del mismo modo, los peleteros y los que golpean la lana cruda en el batán practican su oficio en las callejas, junto a los especieros y los boticarios. El despropósito que supone ese estado de cosas viene a ser como colocar una tienda de perfumes frente a una pescadería. Sin embargo, la realidad es mucho más grave, dado que las gentes de la Edad Media asocian el olor de la carne podrida con la propagación de enfermedades, y desde luego muchas veces tienen buenas razones para ello. Uno llega a comprender que las cosas están yendo realmente mal cuando vive episodios como el de 1355, fecha en que las autoridades londinenses tuvieron que dictar una orden para impedir que se siguieran arrojando excrementos al canal que rodea la prisión Fleet, ya que peligraba la salud de los prisioneros.[4]

Pero la situación de Londres mejora poco a poco. Esto se debe en buena medida a los esfuerzos de los sucesivos alcaldes y concejales, conscientes de que es preciso limpiar las calles. El primer paso fue la creación de una brigada oficial de matadores de cerdos, a los que se entregan cuatro peniques por cada animal eliminado. En 1309 se empezaron a poner multas disuasorias a quienes dejaran porquería, humana o no, en las calles y los pasajes: cuarenta peniques por la primera infracción y el doble en caso de reincidencia.[5] En 1310, se prohibió, bajo pena de cárcel, que los sastres y los peleteros abatanaran sus pieles en los paseos principales, al menos durante el día. Al año siguiente se vetó la práctica de desollar caballos muertos intramuros. De 1357 en adelante fueron promulgándose normativas para que la gente no dejara estiércol, cajas o barriles frente a la puerta de las casas y para frenar al mismo tiempo la costumbre de arrojar basura a los ríos Támesis y Fleet (ya que, de hecho, el segundo, de caudal mucho más modesto, estaba casi totalmente taponado). En 1371 se atajó drásticamente el hábito de sacrificar animales de gran tamaño (incluidas las ovejas) dentro de la ciudad; a partir de ese momento debían llevarse a Stratford Bow o a Knightsbridge para su degüello. Por último, la aprobación del Estatuto de Cambridge, en 1388, impuso una sanción real de veinte libras a todo aquel que tirara «boñigas, basura, vísceras y otros desperdicios» a los canales, estanques, lagos y ríos. La puesta en marcha de todas estas medidas legislativas consiguió instaurar al fin la idea de que el Parlamento era responsable de la higiene pública, cosa que hasta ese momento, y de manera especial en Londres, se había pasado por alto.

Olvídate, en la medida de lo posible, de los nocivos olores y las inmundicias que obstruyen las arterias de la ciudad y concéntrate en sus virtudes. Fíjate en el gran número de orfebres y plateros que hay, en la legión de establecimientos dedicados a la venta de especias, en los numerosos emporios de los que se dedican al negocio de la seda. Hay quien sostiene que el solo hecho de que resulte fácil adquirir todos los medicamentos que puedan necesitarse convierte a Londres en una gran ciudad. Y desde luego aquí residen más médicos, cirujanos y farmacéuticos que en cualquier otro punto de Inglaterra. También descubrirás que existe una red de suministro de agua potable, alimentada mediante una serie de tuberías (aunque a veces la presión sea insuficiente debido al consumo de los domicilios particulares). De hecho, en ciertas ocasiones especiales lo que corre por las cañerías es vino: así sucedió en 1357, por ejemplo, al llegar cautivo a la capital el rey de Francia, y en 1399, para celebrar la coronación de Enrique IV.

Estos son los diez lugares que uno no debe perderse cuando visita Londres:

01. Puente de Londres: Los diecinueve enormes arcos que salvan el Támesis son una de las maravillas arquitectónicas del reino. Esta obra de ingeniería tiene ocho metros y medio de anchura, y a uno y otro lado de su tablero se alzan edificios de más de dos metros de ancho. Estas casas forman un voladizo que se asoma al río, añadiendo otros dos metros más a la amplitud total de la estructura. Los edificios cuentan con establecimientos comerciales que dan a la vía y con plantas superiores que sirven de alojamiento a los dueños. A medio camino hay asimismo una capilla consagrada a santo Tomás, y cerca de su extremo sur se alza una puerta levadiza que protege la ciudad. Es preciso tener cuidado con los remolinos que se forman entre los pilares de apoyo con el reflujo de la marea: los jóvenes de la localidad hacen apuestas para determinar quién los pasa a mayor velocidad en un bote de remos.

02. Catedral de San Pablo: Esta iglesia, recientemente ampliada (aunque su construcción se inició en el siglo XII y terminó en 1314), es una de las más imponentes del país. Con sus casi ciento ochenta metros de largo, es el tercer templo de toda la cristiandad en orden de tamaño. La aguja, que se eleva a ciento cincuenta metros por encima de nuestras cabezas, la convierte en la segunda más alta de Inglaterra, ya que deja muy atrás a la de Salisbury (de ciento veinte metros) y solo cede ante la envergadura de la catedral de Lincoln (cuyo remate campea a ciento sesenta metros del suelo). Pero dejemos las estadísticas, lo que la hace merecedora de figurar en cualquier lista de portentos londinenses es su pasmosa belleza, patente sobre todo en el gran rosetón de su fachada este y en su sala capitular.

03. Palacio real de la Torre de Londres: Evidentemente, ya conoces de sobra la Torre Blanca, el vasto edificio legado por Guillermo el Conquistador, pero el castillo visible, incluido el foso, se erigió en su mayor parte en el siglo XIII. Aquí encontramos una soberbia mansión regia que destaca por su espacioso vestíbulo, su galería real (en la que el monarca tenía sus aposentos privados) y sus múltiples salas nobles. Este edificio es también la sede de la ceca de la Corona, la biblioteca de palacio y la casa de fieras del soberano, donde Eduardo III conserva, desde finales de la década de 1330, su colección de leones, leopardos y otros grandes felinos; de hecho, al zoo llegan constantemente nuevos inquilinos.

04. Murallas de la ciudad: Todas las grandes urbes cuentan con un murallón defensivo, pero el que protege Londres es un tanto especial. Culmina a cinco metros y medio de altura y cuenta con siete vastos portalones. Se los conoce con los nombres de Ludgate, Newgate, Aldersgate, Cripplegate, Bishopsgate, Aldgate y Bridgegate (este último enfila directamente hacia el Puente de Londres). Son los elementos de seguridad que cierran la población por la noche. Las inmensas hojas de roble que impiden el paso se bloquean con pesadas trancas. En tiempo de guerra, los habitantes pueden guarecerse en la ciudad como si se tratara de un inmenso castillo.

05. Smithfield: Situado justo extramuros, es sede del principal mercado de carne de la población. No hace falta decir que se trata de un espacio en el que la gente se congrega habitualmente al hacer la compra. Sin embargo, aún son mayores las multitudes que se juntan durante los tres días de feria que se desarrollan en este lugar cada San Bartolomé (el 24 de agosto). Dado que sigue siendo literalmente un campo, también constituye un buen terreno para la celebración de justas y torneos.

06. El Strand: Se trata de un paseo que va del puente que cruza el Fleet al otro lado de Ludgate, y después corre pegado a la orilla norte del Támesis hasta llegar a Westminster. Además de ofrecer al viajero medieval las mejores vistas de la vega fluvial, es también la zona en la que se levantan las viviendas de postín. Varios obispos tienen su palacio en esta calle. El más impresionante de todos es el Savoy, un regio palacete en el que residió Eduardo III en sus años mozos. Después, Eduardo lo legó a su hijo, Juan de Gante, que convirtió la mansión en la más espléndida casa solariega del reino. Sin embargo, durante el gran levantamiento campesino de 1381 quedó arrasada por el fuego y así habrá de permanecer, convertida en una cáscara renegrida, hasta el arranque del siglo XV.

07. Palacio de Westminster: Su antiguo y vasto salón central, construido en el siglo XI, es el escenario de muchos festines de gran reputación. En la última década del XIV