17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

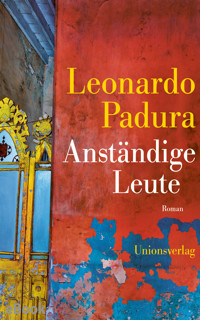

Havanna im Ausnahmezustand: Der historische Besuch Obamas und das legendäre Rolling-Stones-Konzert stehen kurz bevor. Amerikanische Touristen johlen in den Straßen, exklusive Bars servieren teure Drinks. Inmitten der Aufbruchstimmung ermittelt Conde in einem unliebsamen Fall: Ein berüchtigter Kunst-Zensor wird tot aufgefunden, ein Mann, der etliche Leben zerstörte. Gleichzeitig vertieft sich Conde in eine kubanische Legende: 1909, als der Halley’sche Komet für Weltuntergangsstimmung sorgt, entzündet ein Mord im Rotlichtmilieu eine Fehde zwischen zwei Gangsterbossen. Zu Condes Überraschung ergeben sich zwischen Gegenwart und Vergangenheit ungeahnte Verbindungen. In einem Havanna zwischen Rausch und Verzweiflung beschwört ein epischer Kriminalfall Echos eines bewegten Jahrhunderts herauf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 654

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über dieses Buch

Havanna im Ausnahmezustand: Nicht nur Obama, auch die Rolling Stones sind in der Stadt. Conde aber wird ein unliebsamer Fall übertragen: Ein verhasster Kunst-Zensor wurde ermordet. Gleichzeitig vertieft sich Conde in einen legendären Rotlichtmord von 1909. In einem Havanna zwischen Rausch und Verzweiflung entfaltet sich ein epischer Kriminalfall.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählbände, literaturwissenschaftliche Studien und Reportagen. International bekannt wurde er mit dem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett. Er erhielt u. a. den Prinzessin-von-Asturien-Preis.

Zur Webseite von Leonardo Padura.

Peter Kultzen (*1962) studierte Romanistik und Germanistik in München, Salamanca, Madrid und Berlin. Er lebt als freier Lektor und Übersetzer spanisch- und portugiesischsprachiger Literatur in Berlin.

Zur Webseite von Peter Kultzen.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Leonardo Padura

Anständige Leute

Kriminalroman

Aus dem Spanischen von Peter Kultzen

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 4 Dokumente

Die Originalausgabe erschien 2022 bei Tusquets Editores, Barcelona.

Lektorat: Nina Hübner

Originaltitel: Personas decentes

© by Leonardo Padura 2022

Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit Tusquets Editores, Barcelona, Spanien.

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Werner Pawlok, House of Maria (Ausschnitt)

Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz

ISBN 978-3-293-31185-5

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 18.10.2024, 09:26h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

ANSTÄNDIGE LEUTE

1 – Zu spät«, verkündete erDas Nizza Amerikas2 – Wann er den Namen Reynaldo Quevedo zum letzten …Der Wert der Worte3 – Sperma im RektumDer Schlächter von San Isidro4 – Kaum zu glauben, aber im Vorbereitungskurs für die …Der dunkle Wald5 – Als er in die Gummistiefel schlüpfte, die ihm …Havanna-Epiphanie6 – Sein erster Montagabend im Dulce Vida verlief wie …Eine neue Welt7 – Conde, bekanntlich ein großer Liebhaber von Literatur und …Kriegstrommeln8 – Hör mal, Conde, woher hast du das gewusst …Tropenstürme9 – Manchmal fiel es ihm schwer zu glauben …Letzte Worte10 – Die schlechte Stimmung vom Vortag setzte sich in …Anmerkung und DankMehr über dieses Buch

Über Leonardo Padura

Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«

Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«

Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«

Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«

Über Peter Kultzen

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Leonardo Padura

Zum Thema Kuba

Zum Thema Lateinamerika

Zum Thema Kriminalroman

Zum Thema Spannung

Zum Thema Karibik

Ach, meine Liebe,

das Leben ist Delirium!

Ach, meine Liebe,

diese Insel ist Selbstmord!

Ach, meine Liebe!

Jorgito Kamankola

1

Zu spät«, verkündete er.

Er erinnerte sich noch genau. Er hatte in seinem Leben – das dabei war, sich erschreckend in die Länge zu ziehen – schon so manches vergessen, und er wusste, dass dieses Vergessen oft genug reine Überlebensstrategie war: Man musste Ballast abwerfen, um sich über Wasser zu halten, man durfte sich nicht in seinen Groll verbeißen, sich nicht immer wieder dieselben Enttäuschungen vor Augen führen. Selbst jemand wie er, der normalerweise hartnäckig, ja unerbittlich an seinen Erinnerungen festhielt, musste seinem Gedächtnis gelegentlich aus Gründen der Seelenhygiene die eine oder andere Säuberungsmaßnahme zugestehen, um nicht vollständig im Morast aus Überdruss und Frustration zu versinken. Vor allem aber, um sich nicht sagen zu müssen, dass vielleicht doch ein anderes Leben möglich gewesen wäre und seines ein einziger großer, seinem eigenen Versagen wie auch den ihm auferlegten Zwängen geschuldeter Irrtum gewesen war.

Was damals geschehen war – er hatte es fast als mystische Offenbarung erlebt –, erinnerte er jedoch haargenau. Er konnte die Szene – manchmal angereichert durch ein paar Tropfen Wut oder einen Schuss Wehmut – in einer Präzision und einem Farbenreichtum vor seinem inneren Auge ablaufen lassen, dass er sich manchmal misstrauisch fragte, ob sie sich tatsächlich in dieser Intensität abgespielt hatte. Und doch stand außer Zweifel, dass sich ihm jene Begegnung so unauslöschlich eingeprägt hatte wie die erste Begegnung mit der Liebe, der Literatur, der Angst oder die erste große Enttäuschung. Oder die Begegnung mit Gott, falls sie einem widerfährt. Eine wahre Initiation.

Jeder in der Nachbarschaft kannte Motivito. Alle Jungs, vor allem aber die Mädchen wussten, wer er war. Seinen richtigen Namen hatte Mario Conde längst vergessen, was die Erinnerung an ihn – wenigstens für Conde selbst – aber nur umso glaubwürdiger machte. Der Betreffende hieß also Motivito, und das reichte völlig, denn als »motivito«, »Anlässchen«, bezeichnete er jede mehr oder weniger gut besuchte und mehr oder weniger gut organisierte Feier, Hausparty, Festivität und sonstige Ausschweifung, zu der er seine musikalischen Schätze beisteuerte. »Heute ist wieder so ein Anlässchen, und morgen habe ich auch eins«, war seine ständige Rede. Und da Motivito im Besitz der besten beziehungsweise neuesten Musik war und die ganze Nachbarschaft verrückt danach, durfte er bei keiner dieser Zusammenkünfte fehlen.

Um seiner Beliebtheit und seinem Ansehen gerecht zu werden, lief Motivito in genau dem Aufzug herum, der in den Sechzigerjahren als modern galt: Wildledersandalen, superenge Röhrenhosen, weite bunte Hemden mit Stehkragen und V-Ausschnitt, Armband mit Metallschließe, alte Nickelbrille mit grünen Gläsern und, einer hochwirksamen Pomade sei Dank, eng am Kopf anliegendes, zur Mitte gescheiteltes Haar. Kurz: Motivito war ein waschechter Geck.

Am Tag seiner großen Begegnung mit Motivito war Mario Conde acht oder neun gewesen, folglich musste sie 1964 stattgefunden haben, im berühmten »Jahr der Wirtschaft«. Sehr witzig! Das Jahr davor war auf den Namen »Jahr der Organisation« getauft worden, und das danach sollte das der Landwirtschaft werden, während das »Jahr der Planung« bereits geschafft war. Ein halbes Jahrhundert später war auf der Insel jedoch, na so was, weiterhin die Rede davon, in welch katastrophalem Zustand sich Wirtschaft, Planung und Organisation befanden, während es der Landwirtschaft leider, leider immer noch nicht gelungen war, wieder für ausreichend Süßkartoffeln, Avocados, Bananen und Guaven auf den kubanischen Märkten zu sorgen.

Es musste eine kalte Nacht gewesen sein, denn die Haustür, die für gewöhnlich offen stand, war zu, als Klopfen und ein Pfiff zu hören waren, woraufhin Mario Conde aufmachte und seinen Vetter Juan Antonio vor sich sah – in Begleitung von keinem Geringeren als Motivito!

»Na, Kleiner, wie gehts?«, legte sein Vetter los, nur um sogleich, sich in dem ungewohnten Glanz der Umstände sonnend, hinzuzufügen: »Sag mal, funktioniert euer Plattenspieler noch?«

Stumm vor Begeisterung nickte der kleine Mario Conde bloß. Seit er denken konnte, gab es bei ihm zu Hause einen RCA Victor, den sein Vater einst in der nicht mehr existierenden Sears-Filiale von Havanna gekauft hatte.

»Bei meinem ist die Nadel im Arsch«, sagte Juan Antonio, »und Motivito muss ’ne Scheibe ausprobieren, die ihm jemand zum Kauf angeboten hat.«

Conde nickte noch einmal. Während sein wie üblich wenig einfühlsamer Vetter auf ihn einredete, starrte er den sagenumwobenen Motivito an, den geckenhaftesten Gecken des ganzen Viertels, der in diesem Augenblick leibhaftig vor ihm stand und auf etwas herumkaute, was eigentlich nur ein Kaugummi sein konnte (wo zum Teufel hatte er den her?) – und der offensichtlich erschienen war, um ihn um einen Gefallen zu bitten.

Immer noch stumm – er wagte es einfach nicht, den Mund aufzumachen – forderte Conde die Besucher mit einer Handbewegung auf, einzutreten. Seine Eltern tauchten in der Erinnerung an diese mystische Nacht nirgendwo auf. Stattdessen ging es jetzt weiter mit der Suche nach dem Plattenspieler, den er hektisch vom Staub befreite und aufklappte. Danach steckte er feierlich den Stecker in die Steckdose, überprüfte, ob der Teller sich vorschriftsmäßig drehte, und fühlte sich unglaublich wichtig, ja wie ein Auserwählter, woran die Tatsache nichts änderte, dass Motivito ihn während der ganzen Zeit kein einziges Mal angesprochen oder auch nur angesehen hatte. Dafür hatte er mitanhören dürfen, wie der König aller Gecken aus seinem Viertel seinem Vetter Juanito erklärte, dass jemand ihm die Scheibe für sage und schreibe zwanzig Pesos zum Kauf anbiete und dass es sich bei dem stolzen Preis schon um eine äußerst gute Aufnahme handeln müsse.

Neben anderen weltbewegenden und unvergesslichen Dingen lernte Mario Conde an diesem Abend, was das war – eine »Scheibe«. Das Schallplattenangebot auf Kuba ließ mittlerweile beträchtlich zu wünschen übrig, und neue Importware gab es selbstverständlich überhaupt nicht mehr, und dennoch oder gerade deshalb hatte der nationale Erfindergeist einen seiner bemerkenswertesten technischen Innovationserfolge errungen: Auf geheimnisvolle Weise war es gelungen, alte LPs und 78er-Schellack-Platten mit einer Vinylschicht zu überziehen, auf die sich Aufnahmen aus dem Jenseits (der verrückten, korrupten kapitalistischen Welt) überspielen ließen, sodass auch die Inseljugend in den Genuss der neuesten Hits kam. Diese Raubkopien, denen manchmal auch nur Scheiben aus dicker Pappe als Unterlage dienten, übernahmen zugleich die Aufgabe, die jungen Leute hierzulande über die in besagtem verrückten, korrupten kapitalistischen Jenseits geschaffene Musik auf dem Laufenden zu halten; Musik, die im kubanischen Radio kaum je, um nicht zu sagen: nie gespielt werden durfte, betrachtete man sie doch als ein Werkzeug der ideologischen Unterwanderung, das, wie ein gewisser Jemand scharfsinnig erkannt hatte, der düsteren Außenwelt dazu diente, sich auf subtile Weise in das Bewusstsein jener neuen Menschen einzuschleichen, die auf dieser Insel dabei waren, sich mit schnellen und sicheren Schritten in vorbildliche Wesen zu verwandeln. Für diese Menschen gab es nur drei große Aufgaben und ein gemeinsames Ziel: lernen, arbeiten, kämpfen – bis zum Sieg!

Als das Gerät schließlich einsatzbereit war, ließ sich Motivito gnädig dazu herab, sich an den immer noch völlig verdatterten acht oder neun Jahre alten Mario Conde zu wenden und ihm dadurch weitere unauslöschliche Erinnerungen einzubrennen: »Also, Kleiner, was du gleich zu hören bekommst, falls es wirklich was zu hören gibt, das hat bis jetzt noch kein Mensch auf Kuba oder sonst wo in der Gegend zu hören bekommen … Das kommt nämlich direkt aus«, er betonte die Worte besonders gestelzt, »dem Vereinigten Königreich, kapiert? Ich meine … hast du schon mal was von den Beatles gehört?«

Immer noch unfähig, auch nur ein Wort zu sagen, schüttelte Conde den Kopf.

Motivito lachte. Und sein Vetter Juan Antonio lachte auch. Ha, ha, ha … wirklich süß, der Kleine – so was von ahnungslos!

»Was Größeres gibts nicht auf der Welt, Kleiner. Diese Typen sind einfach … das Allergrößte!«, rief Motivito, nachdem er sich das Haar glatt gestrichen hatte. Er legte die kostbare Scheibe liebevoll auf den Plattenteller, drückte auf den Startknopf und setzte die Nadel behutsam in die Rille. Erwartungsvolles Schweigen. Ein Kratzen, noch eins, und noch eins. Und dann geschah das Wunder:

It’s been a hard day’s night,

And I’ve been working like a dog …

Conde verstand kein Wort, spürte aber sofort, wie es ihn packte und von ihm Besitz ergriff, jeder Widerstand war zwecklos. Trotzdem sah er noch, dass sein Vetter den Mund aufriss wie ein Idiot (was er bis heute war) und Motivito vor Begeisterung die Tränen in die Augen traten.

In genau diesem Augenblick, an ebendiesem Abend (the day’s night), überquerte Mario Conde, ohne sich der Bedeutung des Geschehens bewusst zu sein, aber sehr wohl wissend, dass etwas Großes vor sich ging, eine Grenze, jenseits von der es kein Zurück mehr gab, niemals. Mithilfe seiner mit mehreren kostbaren Beatles-Songs bestückten Raubkopie von A hard day’s night hatte Motivito ihn auf die andere Seite des Zauberspiegels befördert. 1964, im »Jahr der Wirtschaft«, war er ins Heiligtum der Eingeweihten gelangt, in das per Dekret verbotene Land. Verboten deshalb, weil die großen Erleuchteten ihre Aufgabe darin sahen, an der Ausbildung eines höheren Bewusstseins zu arbeiten, sie, die Weltschöpfer und ihre diversen Nachfolger, die sich dieser Tage auf einmal nicht im Geringsten schämten, jubelnd zu verkünden – mit Pauken und Trompeten und allem Trara –, dass schon bald in diesem seltsamen Frühling des Jahres 2016 die Rolling Stones in Havanna auftreten würden.

Mehr als fünfzig Jahre nach dieser magischen und geheimnisvollen Reise – Mario Conde war längst ein alter Knacker, sein Vetter ein trotteliger Greis, und an Motivito erinnerte sich mit Ausnahme eines ehemals kleinen Jungen, der ihm eines fernen Tages einen Plattenspieler zur Verfügung gestellt hatte und sich heute gelegentlich fragte, was zum Teufel aus diesem Kerl geworden war, kein Mensch mehr – über fünfzig Jahre danach also bekundete Mario Conde lautstark seinen Protest.

»Ja, Dünner, jetzt ist es zu spät«, wiederholte er, leerte sein Glas mit Rum und hielt es seinem Freund Carlos hin. »Los, schenk ein, na mach schon! Du weißt doch selbst, verdammt noch mal, dass ich weder die einen noch die anderen hören durfte, als ich unbedingt wollte, als ich es brauchte, als es wichtig gewesen wäre. Die Beatles hätte ich damals auch nie zu hören bekommen, wenn wir nicht zufällig zu Hause einen Plattenspieler gehabt hätten und mein Vetter Juanito und Motivito nicht in dieselbe Klasse gegangen wären.«

»Weißt du, wie oft du mir die Geschichte schon erzählt hast, Conde? Und jedes Mal ging sie ein bisschen anders. Erschien damals nicht Tomy Malacara bei euch, und hatte er nicht eine Scheibe mit Strawberry Fields dabei …?«

Conde schüttelte den Kopf, um gleich darauf zu nicken. Ja, es konnte sein, dass er im Lauf der Zeit das eine oder andere hinzugefügt oder verändert hatte. Und noch eindrücklicher war die Erinnerung geworden, seit vor zehn oder auch fünfzehn Jahren nicht nur viele Leute anfingen, so zu tun, als hätten sie niemals irgendwelche scheinheiligen Verbote und Zensurmaßnahmen erlebt. Zu allem Überfluss hatte ein bekannter kubanischer Bildhauer auf einmal beschlossen, eine John-Lennon-Statue aus Bronze anzufertigen, die dann in Havanna in einem Park aufgestellt worden war, wiederum mit Pauken und Trompeten. So als wäre nie irgendwas gewesen wegen diesem Lennon, diesem McCartney, diesem Mick Jagger oder den Fogerty-Brüdern von Creedence Clearwater Revival. (Einer der beiden – John oder Tom, eigentlich spielte das keine Rolle – sang wie ein Schwarzer, also wie Gott.)

So war unversehens (ohne dass irgendwer auch nur mit der Wimper gezuckt hätte) ein Künstler, der während besagter für die Planung, die Organisation und die Landwirtschaft so verheißungsvollen Jahre den Antichrist verkörpert hatte, als Held der Gegenkultur, ja geradezu als Bolschewik der Musik des zwanzigsten Jahrhunderts heiliggesprochen worden, was ein gewisser Jemand gut gefunden hatte, sehr gut sogar … Nicht so jedoch Conde. Seinem alten Groll die Treue haltend und fest entschlossen, sich so viel Vergessen nicht zu erlauben, hatte er entschieden, dass er diesen Park nie wieder betreten werde, schließlich hatte jener offiziell anerkannte Heilige aus Bronze nichts zu tun mit dem verfemten Lennon aus der Zeit der großen Entdeckungen, die sehr viel härteren Umständen abgetrotzt werden mussten, zu denen auch gehörte, dass ein gewisser Jemand sich das Recht anmaßte, zu planen und zu organisieren, was junge Leute wie Conde hören durften oder auch nicht.

»Ich habe sie dir schon mindestens tausend Mal erzählt, Kumpel, und vielleicht bringe ich tatsächlich das eine oder andere durcheinander, aber darauf kommt es nicht an. Wirklich schlimm ist, dass auf einmal die Rolling Stones nach Kuba kommen, aber es mir, ob du’s glaubst oder nicht, egal ist, so wie ich mir jetzt auch nichts mehr daraus mache, nach Alaska fahren zu können. Die Träume haben sie mir kaputt gemacht, aber nicht nur die … Ich sehe schon, dass du begeistert bist, Dünner, aber tut mir leid, ich gehe da nicht hin. I can’t get no … Die können sich die Stones jetzt meinetwegen in den Arsch schieben, mit Gitarren und allem Drum und Dran.«

Es tat sich etwas – es wollte sich etwas tun –, und Havanna wurde Havanna allmählich immer unähnlicher. Oder vielmehr, verbesserte sich Conde, näherte sich Havanna, diese narkotisierende Stadt voller Düfte und Lichter, Düsternis und Gestank, in der er zur Welt gekommen war und seit mittlerweile mehr als sechzig Jahren lebte, ein klein wenig ihrem Idealzustand an.

Die wohltuende Aura war förmlich mit Händen zu greifen. Ein leiser Jubel lag in der Luft, Hoffnung, Veränderung oder wenigstens Lust auf Veränderung, das Bedürfnis, sich nach so vielen Enttäuschungen aufs Neue seinen Träumen hinzugeben. Nach all den Jahren des Mangels und der Perspektivlosigkeit regten sich einmal mehr die Erwartungen, Vorsätze wurden gefasst, und die Leute, die ausgelaugten und erschöpften Leute, wollten plötzlich wieder an etwas glauben.

Besondere Anstrengungen waren nicht nötig, um diese Stimmung wahrzunehmen. Es genügte, in einem frisch lackierten, frisch gepolsterten und mit einem neuen Motor ausgestatteten Oldsmobile Baujahr 1951 zu sitzen, der zwischen Condes am Stadtrand gelegenen Viertel und dem Zentrum als Mietlimousine verkehrte, und sich unterwegs die Ausführungen der Mitreisenden anzuhören, um anschließend über ein reichhaltiges Inventar von Sehnsüchten oder bereits sorgsam in Gang gesetzten Projekten zu verfügen.

Den Plan des Mannes mit dem Pferdegesicht und den Santería-Ketten fand Conde zumindest in technischer Hinsicht gewagt, sah er doch vor, einen Chevrolet Baujahr 1956 seines Dachs zu berauben, um ihn auf diese Weise in ein Cabriolet zu verwandeln, das man an Gringos vermieten konnte. »Die geben außerdem super Trinkgeld«, versicherte ihm der Autohändler in spe. Aufs Wesentliche gerichtet erschien Conde dagegen die Strategie der stark geschminkten Frau um die vierzig, die von den reichen Einnahmen berichtete, die eine kurz zuvor durchgeführte Geschäftsreise nach Panama ihr beschert hatte. Sie hatte Batterien, sexy Tangas und schick gestylte künstliche Fingernägel importiert, wie sie die jungen Frauen zurzeit alle trugen. Entmutigend in seinem Realismus war dagegen der junge Ingenieur, der in einem Touristenhotel als Barkeeper arbeitete, um sich das nötige Geld für die Auswanderung nach Spanien zusammenzusparen. »Stimmt schon, im Moment läufts hier gut, aber früher oder später ist trotzdem wieder alles im Arsch, so geht das doch immer«, verkündete er und nutzte die Gelegenheit, um die Tanga-Importeurin zu fragen, ob sie gerade eins von den Dingern anhabe, woraufhin diese, ohne mit der Wimper zu zucken, erwiderte, ja, einen roten, mit Spitze. Geradezu utopisch wiederum (was man heutzutage eben unter einer Utopie versteht) kam Conde der Plan des Fahrers vor. Der war ein Schwarzer mit den Armen eines Hafenarbeiters und hatte zwischen den Fingern der Linken der Länge nach gefaltete Fünf-, Zehn- und Zwanzig-Peso-Scheine stecken, während die Rechte, und nur die Rechte, das Lenkrad dieser Zeitmaschine umfasst hielt, die besser in einen Dick-Tracy-Comic gepasst hätte als ins Jahr 2016. Der Kerl gab zu, dass er täglich zwölf Stunden am Steuer dieses Oldsmobile saß, der seinem Schwager gehörte, einem waschechten kapitalistischen Ausbeuter. Seinerseits schwebte ihm jedoch nichts anderes vor, als sich irgendwann selbst ein derartiges Fahrzeug zuzulegen, um daraufhin – endlich! – das Leben zu genießen. Denn dann würde er sich einen Schwarzen suchen, der genauso im Arsch war wie er jetzt, um ihn für sich arbeiten zu lassen und dafür täglich fünfhundert Pesos zu kassieren, mit deren Hilfe er es sich erlauben würde, seinerseits als glücklicher kapitalistischer Ausbeuter zu Hause zu hocken und sich in aller Ruhe die Baseballpartien der Industriales und die Fußballspiele des FC Barcelona anzuschauen, natürlich mit einem kühlen Bier in der einen Hand, während die andere eine feurige Blondine tätschelte, denn: »Sie wissen ja, Blondinen stehen nun mal auf heiße Schokolade.« Illusionen, Sehnsüchte, Hoffnungen …

Am Straßenrand kündigten jedoch nicht nur Fahnen und Plakate den nächsten »historischen« Parteikongress an und riefen jetzt schon zum – ebenfalls »historischen« – 1.-Mai-Aufmarsch auf. Gleichzeitig waren dort jede Menge alte Männer mit abgetragenen Schuhen und trübem Blick unterwegs, die versuchten, die wenigen paar Lebensmittel zusammenzubekommen, die sie sich angesichts der in den Himmel schießenden Preise mit ihren immer kläglicheren Renten überhaupt noch leisten konnten. Von nichts als Maismehl und Reis mit Bohnen aufgequollene Frauen, die ihre wabbeligen Fleischmassen mühsam in Leggings quetschten, bevor sie sich auf die Jagd nach ihrem täglich Brot machten. Und Jugendliche mit grotesken Frisuren, zornigem Blick und theatralischem Reggaeton-Gefuchtel, die von der Hand in den Mund lebten. All die Menschen in Condes Stadt eben, denen es bislang nicht gelungen war, sich unter die Träumer einzureihen. Die Mehrheit, der auch er angehörte.

Der Handel mit Büchern, den Mario Conde betrieb, seit er vor fast dreißig Jahren den Polizeidienst quittiert hatte, war mittlerweile kurz davor, einzugehen wie ein Baum, dem man Sonne und Wasser verwehrt. Ergiebige Nachlässe ließen sich kaum noch aufstöbern (der letzte hatte einem Schriftsteller gehört und war von dessen herzloser Tochter bis zum letzten Notizzettel verhökert worden), weshalb Conde sich gezwungen sah, sein Geschäft zu diversifizieren, sodass er jetzt nahezu alles an- und verkaufte: gebrauchte Kleidung, kaputte Elektrogeräte, unvollständiges Tafelservice, Gitarren ohne Stimmwirbel – was auch immer er bei seinem Freund Barbarito Esmeril anschleppen konnte, der imstande war, noch aus dem unbrauchbarsten Schrott Profit zu schlagen. Mit dieser schmarotzerhaften Tätigkeit, die sich verheerend auf seinen körperlichen, vor allem aber seelischen Zustand auswirkte, hielt er sich gerade so über Wasser, weshalb er gezwungenermaßen jeden sich zusätzlich bietenden Auftrag annahm, so auch das – bislang nicht weiter spezifizierte – Angebot seines alten Freundes Yoyi El Palomo, der ihn in diesem Augenblick in seinen neuen Geschäftsräumen erwartete. Dabei handelte es sich um eine Mischung aus Bar und Restaurant, zu deren Kundschaft Touristen, einheimische Neureiche und die unverzichtbaren, dienstfertigen Huren aus nationaler Produktion gehörten, der die qualvolle Krise der Neunzigerjahre neues Leben eingehaucht hatte.

Condes beneidenswert geschäftstüchtiger und pragmatischer ehemaliger Buchhandelspartner witterte seit jeher sofort, wenn sich irgendwo neue unternehmerische Möglichkeiten auftaten. So kam es, dass Yoyi jetzt der Besitzer – oder vielmehr Mit-Besitzer – dieser Lokalität war, die sich bei der betuchten Klientel, die mittlerweile ein fester Bestandteil der neuen Stadtbevölkerung geworden war, großer Beliebtheit erfreute.

Am Ziel angekommen, nahm Conde das Anwesen vom gegenüberliegenden Bürgersteig aus aufmerksam in den Blick. Ein ausgeschaltetes Neonschild verkündete, was den Besucher angeblich erwartete: LA DULCE VIDA. Dem im einst aristokratisch geprägten Viertel gelegenen Gebäude war der Wohlstand noch anzusehen, über den die ursprünglichen Besitzer zum Zeitpunkt der Errichtung – irgendwann in den Vierzigerjahren – verfügt haben mussten. Ein großer Garten, ein breites Portal, eine Wageneinfahrt, kunstvolle Eisengitter vor hohen Fenstern und Türen, Marmorfliesen und dorische Kapitelle, die nicht recht zum sonstigen Art déco der Architektur passen wollten – in seinem Eklektizismus diente das Ganze unverhohlen der Zurschaustellung von Reichtum.

Die jetzigen Besitzer waren zwei Brüder, pensionierte Ärzte und Söhne proletarischer Kämpfer, die vor sechzig Jahren davon profitiert hatten, dass das Gebäude nach dem Verschwinden der ursprünglichen Eigentümer konfisziert worden war. Die für ihre Arbeit mit unzureichenden Renten belohnten Doktoren überlebten heute von der Miete, die ihnen Yoyi und sein Geschäftspartner zahlten. Letzterer war der Sohn einer einflussreichen Persönlichkeit und versuchte eben deshalb auf geradezu lächerliche Weise unsichtbar zu bleiben. Wie Conde schon bald feststellen sollte, sorgte der Große Unsichtbare jedoch durch seine fast tägliche Anwesenheit in der Bar, stets in Begleitung seiner neuesten Mätresse und ohne jemals für seine Bestellungen zu bezahlen, selbst dafür, dass er mindestens so auffiel wie ein grün angemalter Elefant.

Die Kellner und sonstigen Angestellten waren schon mit den Mittagsvorbereitungen beschäftigt. Einer von ihnen, ein Filmposter von La dolce vita im Rücken, auf dem Marcello Mastroianni Anita Ekbergs grandioses Hinterteil anstarrt, erklärte ihm, wo der Man zu finden sei. Während Conde einen riesigen schwarz-weiß gefliesten Saal durchquerte, hielt er Ausschau nach einem Zimmerchen, das sich gleich neben der Küche befinden sollte. Eine Küche, aus der bereits ansprechende Düfte nach schwarzen Bohnen, marinierten Maniokknollen und Schmorfleisch drangen, die dafür verantwortlich waren, dass die Speicheldrüsen und Eingeweide des Neuankömmlings augenblicklich in Aufruhr gerieten.

Yoyi saß vor einem aufgeklappten Laptop.

»Reinspaziert, man«, sagte er, ohne vom Bildschirm aufzublicken.

Conde sah sich schweigend um. Ein typisches Büro, vom Kalender bis zum kleinen Tresor war alles vorhanden. Sehr viel mehr Zeit zum Nachdenken ließen ihm seine Nervenzellen jedoch nicht, schließlich rumorte es weiterhin in seinem Magen. Da klappte Yoyi endlich den Laptop zu und sah ihn lächelnd an.

»Was ziehst du denn für ein Gesicht, Alter?«

»Das nennt man Hunger. Dieser Geruch bringt mich um.«

»Hast du nicht gefrühstückt?«

»Eine Tasse wässrigen Kaffee«, gestand Conde. »Nicht mal altes Brot gabs dazu …«

Yoyis Lächeln wurde noch ein wenig breiter, während er, ein alter Tick, die goldene Armbanduhr an seinem Handgelenk durch Drehen desselben in Bewegung versetzte. Da sich sein Haar bereits lichtete, trug Yoyi, der die vierzig inzwischen überschritten hatte, es kurzerhand kahl geschoren. Sein Schädel leuchtete wie eine Glühbirne.

»Na, dann wollen wir uns um das Problem doch gleich mal kümmern«, sagte er und rief mit lauter Stimme: »Diminutivo!«

Conde zog die Brauen hoch – was war denn das für ein Name? Sollte er sich etwa um die Uhrzeit und auf leeren Magen mit Grammatik beschäftigen?

In der Tür erschien ein Kerl mit makellos weißer Schürze.

»Chefchen?«, fragte er.

»Hör mal, sei so nett und mach meinem Kumpel hier ein doppeltes kubanisches Sandwich. Und dazu einen Sapote-Shake, aber einen richtigen. Und danach bringst du uns eine Kanne frisch gebrühten Kaffee.«

»Alles klärchen. Schon unterwegs«, erwiderte er, drehte sich um, um hinauszugehen, machte dann aber noch einmal kehrt und sagte: »Da hat wohl jemand ein Hüngerchen«, woraufhin Conde endgültig klar war, woher der Spitzname rührte.

»Wo gabelst du diese Typen bloß immer auf, Yoyi?«, fragte er, als der Kerl mit der Schürze in der Küche verschwunden war.

»Den hab ich nirgendwo aufgegabelt, der ist ganz von allein aufgetaucht. Als wüsstest du nicht, wie viele Spinner es hier an jeder Ecke gibt, man! Hier sind fast alle mehr oder weniger durchgedreht. Hundertfünfzig Jahre Kampf und sechzig Jahre Blockade fordern nun mal ihren Tribut …«

Conde nickte. Er war ja selbst kurz vor dem Verrücktwerden.

»Und wie läuft das Geschäft?«

Yoyi breitete die Arme aus, und seine Hühnerbrust wölbte sich Conde entgegen.

»Super. Bei der Masse von Ausländern, die inzwischen hier aufkreuzen … Könnte gar nicht besser sein, man! Hier ist es jeden Abend rappelvoll, und die besten Kunden sind die Gringos.«

»Das ist mir auch schon aufgefallen. Außerdem geben die sogar Trinkgeld.«

»Yes, yes … Die zahlen jeden Preis, und danach legen sie noch mal zehn oder fünfzehn oder sogar zwanzig Prozent obendrauf. Hat die Partei das denen beigebracht?« Yoyi grinste selbstzufrieden über seinen Einfall. »Wollen die uns unterwandern, mit ihrer Ideologie? Ganz klar, da steckt bestimmt die CIA dahinter, Obama hat die auf den Trichter gebracht.«

»Wann kommt der noch mal?«

»In ein paar Tagen, glaube ich. Dann geht hier erst richtig die Post ab, man! Obama, die Stones, Chanel, die Typen von Fast and Furious. Lauter Yankees mit Bock auf Geldausgeben … Sogar Rihanna und die Kardashians treiben sich hier rum.«

»Wer ist das denn?«

Yoyis kahl geschorener Schädel fing an, noch stärker zu leuchten.

»Sag bloß, du kennst Rihanna und die Kardashians nicht?«

Conde schüttelte in aller Unschuld den Kopf. »Wie auch immer, dann läuft aber doch eigentlich alles verdammt gut, oder?«

»Von wegen«, erwiderte Yoyi, spähte an Conde vorbei in Richtung der offen stehenden Tür und strich sich mit dem Finger unter der Nase entlang. Conde zog fragend die Brauen hoch. Yoyi nickte.

»Genau. Wo Geld unterwegs ist und Alkohol, Weiber, Musik, da fängts schnell mal an zu schneien …«

»Und woher kommt der Schnee? Wer schleppt den an?«

»Keine Ahnung«, sagte Yoyi. »Interessiert mich auch nicht. Dafür ist die Polizei zuständig oder irgendein Komitee zur Verteidigung der Revolution, stimmts? In jedem Fall mischen auch Leute von hier mit. Schnee, Tabletten, Joints.« Er zog an einer imaginären Zigarre. »Alles, was du willst, Conde. Und jeden Tag mehr.«

»Scheiße«, flüsterte Conde. »Zu meiner Zeit bei der Polizei gabs so was nicht.«

»Hör auf, man, das Lied kenn ich. Das ist schon tausend Jahre her. Unser Land hat sich total verändert, das weißt du selbst. Als du Bulle warst, wie viele Touristen gabs damals in Kuba? Ich sags dir: fünf. Einen Bulgaren, einen Tschechen und drei Sowjetbrüder. Aber jetzt ist hier richtig Geld unterwegs, und wo Geld ist, ist auch Stoff. Außerdem gibts in Havanna inzwischen mehr Nutten als Ampeln, wenn du mich fragst. Männliche Nutten natürlich auch, bloß nicht diskriminieren!«

»Und hier bei euch wird Stoff vertickt?«

»Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Aber ich will auf keinen Fall, dass sie mich hier mit irgendwelchem Scheiß erwischen …«

Conde hielt es nicht länger aus und zündete sich eine Zigarette an. Bei der Aussicht auf das Sandwich und den Kaffee hatte er versucht, es sich zu verkneifen, aber was er zu hören bekam, wühlte ihn zu sehr auf. Dass die Welt sich verändert hatte, war ihm klar, genauso wie die Tatsache, dass er mit seinen über sechzig Jahren eine Unmenge Vorurteile, schlechte Erfahrungen, Nostalgie und immer konservativere Ansichten mit sich herumschleppte, und trotzdem war das Szenario, das ihm sein Freund beschrieb, beunruhigend, auch wenn es keineswegs neu für ihn war und er längst wusste, dass solche Dinge um sich griffen. Noch am Ende seiner Tätigkeit als Polizist, vor dreißig Jahren, hatte das Auftauchen eines simplen Joints sämtliche Alarmglocken läuten lassen. Doch obwohl er nicht bestreiten konnte, dass die Welt, in der sie jetzt lebten, besser zu werden versprach als die von Überwachung, Paranoia, Unterdrückung und gnadenloser Zensur geprägten Zustände, unter denen er seine besten Jahre hatte zubringen müssen, war und blieb der sich ausbreitende Verfall bedrückend.

»Sobald denen hier auch nur das Geringste komisch vorkommt, fallen die über mich her und machen den Laden dicht. Da hilft dann nicht mal der Große Unsichtbare. Du weißt ja, wie es ist: Als Privatunternehmer lassen die dich nicht eine Sekunde in Ruhe, die kauen genüsslich auf dir rum, und wenn sie genug haben, spucken sie dich einfach aus. Eben deshalb brauche ich selbst jemanden, der ein Auge auf alles hat, kapiert? Und wer wäre besser dafür geeignet als du?«

Conde schüttelte reflexhaft den Kopf. Nein, für solche Abenteuer stand er nicht zur Verfügung. Bei den ganzen neuen Verhaltensregeln und Codes blickte er immer weniger durch. Und seine alten Knochen machten sowieso nicht mit.

»Tut mir leid, Yoyi, aber …«

»Zehn Dollar pro Abend, und ein komplettes Menü wie das da …«

Conde starrte ergriffen das Baguette an, das Diminutivo in diesem Augenblick vor ihn auf den Schreibtisch stellte. Ganz offensichtlich handelte es sich um ein richtiges Baguette, und an den Seiten ragte der unverschämt dicke Belag aus geschmolzenem Käse, gekochtem Schinken und kross gebratenem Beefsteak hervor. Bevor Conde auch nur Luft holen konnte, platzierte Diminutivo gleich daneben das große Glas mit frischem Sapote-Shake und die dampfende und duftende Kanne Kaffee.

»Wahrlich ein gutes Tröpfchen!«, sagte der sprachverliebte Kellner dazu.

»Danke, Herzchen! Und jetzt das Mäulchen aufgesperrt«, zahlte Conde mit gleicher Münze zurück, wohl wissend, dass die Sache damit entschieden war.

»Und, wann fängst du an?«, fragte sie.

»Heute Abend«, sagte er. »Ich gehe gleich los.«

»Jeden Abend? Und immer die ganze Nacht?«, fragte sie weiter.

»Jeden Abend«, bestätigte er, konnte sich aber nicht dazu durchringen, hinzuzufügen, dass er keineswegs immer die ganze Nacht an seinem neuen Arbeitsplatz verbringen würde. Meistens würde er irgendwann wohl doch zum Schlafen nach Hause gehen, vor allem, um seinem alten Hund Basura II. die grandiosen Wild-, Schweine- und Hühnerfleischreste zu servieren, die er bestimmt aus dem La Dulce Vida würde mitnehmen können.

Tamara strich sich die Strähne hinters Ohr, die ihr hartnäckig immer wieder ins Gesicht fiel, und Conde war ihr dankbar dafür – so konnte er ungestört ihre wie gewohnt feuchten, jetzt aber zusätzlich von einem wunderbar warmen Glanz erfüllten mandelförmigen Augen betrachten. Auch mit sechzig war Tamara noch eine wunderschöne Frau, bei deren Anblick Conde sich stets aufs Neue überwältigt fragte, wie es sein konnte, dass ein solches Wunder der Natur schon ein halbes Leben lang vor allem ihm zugutegekommen war.

»Außerdem«, fügte er hinzu, »überstehe ich so die Zeit besser, die du weg sein wirst. Wie lange eigentlich?«

»Das weiß ich nicht, Mario. Frag mich das nicht dauernd. Ich habe dir schon tausend Mal gesagt, dass ich es nicht weiß.«

Von Tamaras Küche aus konnte Conde, während er ihren frisch gebrühten Kaffee trank, den grünen Innenhof überblicken, mit dem sorgfältig gemähten Rasen und den üppigen Bäumen. Auf die Pflege dieses Hofes sowie des Gartens vor dem Haus verwendete Tamara einen guten Teil der Zuwendungen, die sie schon seit Jahren zunächst von ihrer mit einem Italiener verheirateten Zwillingsschwester Aymara, später dann auch von ihrem ebenfalls in Italien lebenden Sohn Rafael erhielt. Nur mit ihrem Zahnärztinnengehalt und Condes ewiger finanzieller Misere wäre dieser Luxus undenkbar gewesen. Jetzt wiederum hatte die frischgebackene Ruheständlerin (wie die Zeit vergeht!) vor, ein weiteres Mal nach Italien zu reisen. Für wie lange, war vorläufig offen. In jedem Fall warteten dort ihre Schwester und ihr Sohn auf sie, vor allem aber ein starker, inzwischen zwei Jahre alter Magnet: ihr italienischer Enkel Raffaello.

»Weißt du es denn immer noch nicht?«

»Am Freitag hole ich das Visum ab und kümmere mich um das Flugticket. Vielleicht habe ich dann nächste Woche alles beisammen.«

»Was? So schnell?«

»Was heißt hier schnell, Mario? Ich bin schon seit zwei Monaten mit Papierkram beschäftigt. Als würde ich zum Mond fliegen.«

»Tust du ja auch, Italien ist von hier aus mindestens so weit weg wie der Mond …«

»Jetzt mach doch nicht so ein Theater.«

Tamara legte ihm die Hand an die Wange, und Conde zeigte sein oft erprobtes Armer-Teufel-Gesicht. Aber diesmal ließ Tamara sich nicht überrumpeln. In Gefühlsdingen konnte Conde ungeheuer besitzergreifend und egoistisch sein. Tamara kannte jedoch all seine Tricks und beschloss, ihn an seiner schwächsten Stelle anzugreifen. Weiter seine Wange streichelnd, sagte sie: »Du weißt, dass ich wiederkomme. Ich würde dich nie verlassen.«

»Das habe ich schon oft gehört. Aber wie heißt es so schön? Aus den Augen, aus dem Sinn.«

»Für mich gilt das nicht«, erwiderte Tamara. »Ich bin schon einmal hingefahren, und trotzdem bin ich immer noch hier.«

»Diesmal ist es anders. Du brauchst nicht mehr zu deiner Arbeit zurück. Und dort erwartet dich dein Enkel. Diesmal bleibst du bestimmt lange …«

»Rafael hat dich ja auch eingeladen. Wenn es dir zu lange dauert, kommst du einfach und holst mich ab.«

»Das kann ich nicht, Tamara.«

»Kannst du nicht oder bist du zu stolz, um dir von meinem Sohn das Flugticket bezahlen zu lassen?«

Conde schüttelte den Kopf. Lieber erwiderte er nichts. Der Stolz, von dem Tamara sprach, hatte sich schon viele Male als scharfes Schwert erwiesen, aber er beging damit auch oft genug Harakiri.

»Soll ich noch Kaffee machen?«, fragte er, um abzulenken beziehungsweise der selbst gestellten Falle zu entkommen.

»Später«, sagte Tamara leise. Ohne die Hand von seiner Wange zu nehmen, stand sie auf, beugte sich jedoch gleich darauf zu ihm hinab und küsste ihn.

Conde war klar, dass das ein Angriff war, dass hier jemand heimtückisch seine Verteidigung unterlief, aber gegen eine so hinterhältige wie begehrenswerte Attacke war er wehrlos. Er ließ zu, dass Tamara ihre vollen Lippen auf die seinen drückte, schmeckte den unvergleichlichen Geschmack nach reifen Früchten und umfasste ihre Hüften, um die Hände gleich darauf zu ihrem immer noch herrlich festen Hintern hinabgleiten zu lassen. Der Kuss nahm kein Ende, wurde immer intensiver und gieriger. Conde spürte, dass sein Verlangen erwachte, nicht mehr so schnell wie früher, aber immer noch imstande, auf ein dermaßen überzeugendes Argument die passende Antwort zu finden … Bereitwillig ergab er sich dem Feind.

Es wurde schon dunkel, als er aus dem Bett stieg. Beim Anblick der nackt daliegenden Tamara wurde ihm unweigerlich klar, was für ein tiefes, schwarzes Loch sich nach ihrer Abreise vor ihm auftun würde. Da klingelte das Telefon.

»Ich geh dran«, sagte er und trat, sich mit der einen Hand am bloßen Hintern kratzend, zu dem Sekretär in der Zimmerecke, auf dem der Apparat stand.

»Hallo?«, fragte er.

»Bist du das?«

»Ja, ich bins. Und du bist du?«

»Natürlich, wer sonst, verdammt?«

»Und was ist mit dir, du?«

Schweigen.

»Conde, verdammt!«

Mario Conde lächelte. Sein ehemaliger Kollege Manuel Palacios, dessen Stimme er sofort erkannt hatte, besaß wenig Sinn für Humor. Falls das jemals anders gewesen sein sollte, hatten dreißig aufreibende Jahre im Dienst der Polizei auch noch den letzten Rest davon beseitigt.

»Was ist los, Manolo?«

»Was los ist? Ich drehe gleich durch. Ich muss unbedingt mit dir sprechen, ob ich will oder nicht. Sonst drehe ich wirklich durch.«

Einmal mehr verspürte Conde eine seiner Vorahnungen. Wie immer gleich unterhalb der linken Brustwarze. Wie ein Krampf, ein Stromstoß.

»Leg los, ich muss dich allerdings darauf hinweisen …«

»Reynaldo Quevedo.«

»Ja, ich weiß, der ist über den Jordan gegangen. Worüber aber wohl kaum jemand traurig ist.«

»Er ist aber nicht gestorben.«

»Wie? Der ist gar nicht tot?«

»Tot schon, aber das mit dem angeblichen Unfall kannst du vergessen. Wie es aussieht, hat da jemand ein bisschen nachgeholfen. Genauer gesagt, jemand hat ihn umgebracht. Und zwar mit Absicht. Und wie.«

Das Nizza Amerikas

In diesem Land, das sich Erleichterung verschafft, indem es alles Enttäuschende vergisst, erinnert sich kein Mensch mehr an das El Cosmopolita. Damit ergeht es diesem Ort wie so vielen Dingen, die bald durch das unaufhaltsame Fortschreiten der Zeit, bald aus politischem Kalkül, bald durch unsere tragische tropische Gleichgültigkeit dem Vergessen anheimfallen, ausgelöscht, exkommuniziert werden.

Das zu Jahrhundertbeginn berühmteste Café-Restaurant Havannas befand sich in der denkbar besten Lage der Stadt – am Paseo del Prado, gegenüber dem Zugang zum Parque Central, in den Bogengängen der Acera del Louvre vor den Hotels Telégrafo und Inglaterra, die neben dem Plaza und dem gerade erst errichteten Sevilla Biltmore zu den luxuriösesten Häusern der aufstrebenden Kapitale gehörten, die sich unter dem großtuerischen Slogan »Das Nizza Amerikas« in rasendem Tempo modernisierte.

Wie alle Neuankömmlinge aus der Provinz hatte auch ich meine Stadterkundung am hell erleuchteten Paseo del Prado begonnen, einem Boulevard ganz nach dem Vorbild der Ramblas von Barcelona, wie mir jemand, der mehr davon verstand, später erklären sollte. Er war gesäumt von großbürgerlichen Wohnhäusern, Hotels, Restaurants und Cafés, vor denen elegante Damen und Herren auf und ab spazierten, während auf der Straße bereits glänzende Cadillacs, Stutz, Fords, Chalmers und Hispano-Suizas vorbeirollten.

Selbstverständlich war auch ich überwältigt von dem hektischen Treiben in der Calle Galiano, wo die vom Glück Begünstigten ihr Geld in den besten Läden des Landes ausgeben konnten, vorzugsweise im – inzwischen ebenfalls verschwundenen – Kaufhaus El Encanto, wo es nahezu alles gab: die neueste Pariser Mode, die modernsten Elektrogeräte (Fernsprecher, Ventilatoren, Lampen, Singer-Nähmaschinen, Gasherde) wie auch die im Gefolge der US-amerikanischen Invasionstruppen von 1898 tausendfach auf die Insel gelangten Porzellan-Toilettenschüsseln, die wie kein anderer Gegenstand den neuen Komfort des zwanzigsten Jahrhunderts beziehungsweise den American Style verkörperten.

Ebenso selbstverständlich war ich mit der erst kurz zuvor eingeweihten Havana Electric Railway hinaus in den rasch wachsenden neuen Stadtteil El Vedado gefahren – den faubourg Havannas, wie diejenigen sagten, die elegant und weltläufig wirken wollten –, wo fast täglich riesige Villen mit üppigen Gärten fertiggestellt wurden, nach Entwürfen der besten Architekten, die sich gegenseitig in der Zurschaustellung von Luxus, Verschwendung und Raffinement zu überbieten suchten.

Ich hatte also das reiche Havanna kennengelernt, das mit allen Mitteln die koloniale Vergangenheit, die uns Heutigen dunkel und primitiv erschien, hinter sich lassen wollte. Meine beruflichen Aufgaben sollten mich jedoch schon bald neben all dieser Pracht und Herrlichkeit auch mit den übel riechenden Eingeweiden der Stadt bekannt machen.

Dabei durchforschte ich wie kaum ein Zweiter die düstersten Ecken der Altstadt, wo man in erniedrigender Promiskuität nicht nur Duschen, Latrinen und Küchen miteinander teilte, sondern auch die Armut. Dieses Gebiet in der Nähe des Hafens mit seinen Lagerhäusern, Kneipen, Spielhöllen und Bordellen war seit drei Jahrhunderten die Heimat der Hafenarbeiter, Seeleute und Schiffbauer wie auch der Falschspieler, Zuhälter und Prostituierten. Kein Wunder, dass sich hier, zwischen dem neuen Hauptbahnhof und dem alten Fähranleger Muelle de Luz, das Rotlichtviertel befand. Angeblich beziehungsweise offiziell war die Prostitution auf dieses alte Viertel namens San Isidro beschränkt.

Doch ist es überflüssig zu erwähnen, dass es mir Provinzler von Anfang an das vornehme und bohemienhafte Ambiente des Cosmopolita angetan hatte, mit seinen Marmorböden, weit ausladenden Kronleuchtern, dunklen Mahagonimöbeln, Leinentischtüchern und adretten Kellnern, die sich um die elegantesten jungen Herren, schönsten Damen und bekanntesten Politiker der Stadt bemühten. Immer wieder ging ich daran vorbei, warf neugierige Blicke ins Innere und überschlug im Geiste das mir zu Verfügung stehende Geld, bis ich eines Tages Ende September 1909 jeden weiteren Gedanken hieran in den Wind schlug – die Entscheidung war gefallen.

Auch viele Jahre später sehe ich noch – als handelte es sich um einen anderen Menschen – den schüchternen und ärmlichen jungen Mann vor mir, der mit zögernden Schritten das luxuriöse Lokal betritt, sich unsicher umsieht und schließlich an einem etwas abseits stehenden Tisch Platz nimmt. Um gleich darauf zufrieden festzustellen, dass von hier aus die erst vor Kurzem am Eingang zum gegenüberliegenden Park aufgestellte Marmorstatue des heldenhaften José Martí zu sehen ist. Für das schlichte und romantische Gemüt dieses jungen Mannes, der noch an die republikanischen Ideale, Gerechtigkeit und andere utopische Vorstellungen glaubte, wies uns Kubanern der heldenhafte Prophet und Apostel dort drüben von seinem Sockel aus den Weg zur Erlösung, von dem wir zu diesem Zeitpunkt jedoch längst abgekommen waren.

Da platzte unversehens eine Gruppe gut angezogener, sich lautstark unterhaltender junger Männer herein und steuerte auf die Theke zu. Ohne sich auf den Barhockern niederzulassen – anscheinend, wie ich später erfuhr, gehörte es zum guten Ton, sich dort im Stehen bedienen zu lassen –, bestellten sie eine Runde Highballs mit Canadian-Club-Whisky. Gleichermaßen neidisch und voll Bewunderung angesichts ihrer Ungezwungenheit, wurde mir bewusst, wie sehr ich mit meinem billigen Musselinanzug, meinem kein bisschen ausgefallenen Strohhut und dem einfachen Kölnischwasser an diesem Ort, wo ich mir gerade einmal den gängigsten und günstigsten Gin leisten konnte, als Emporkömmling auffallen musste.

Als wäre ich noch nicht genügend beeindruckt gewesen, wurde ich nun Zeuge einer unvergleichlichen Darbietung der Fertigkeiten eines kubanischen Kellners: Kaum hatte dieser einen Teller mit mehreren Scheiben frisch getoastetem und mit goldglänzender Butter bestrichenem Brot auf einem von zwei Damen besetzten Tisch platziert, goss er aus zwei Metallkännchen – in jeder Hand eines haltend – gleichzeitig Milch und Kaffee in die bereitstehenden Tassen, in genau der richtigen Mischung und ohne auch nur einen Tropfen zu verschütten.

Ich wollte gerade die Gelegenheit nutzen und nach der in einer duftenden Lederhülle steckenden Karte greifen, da hörte ich, wie hinter meinem Rücken jemand sagte: »Bloß nicht! Auf den Preis schauen gehört sich hier nicht.«

Ich drehte mich um und fragte mich verwundert, wann der junge Mann am Nebentisch, der mir ein verschmitztes und zugleich unwiderstehliches Lächeln präsentierte, sich wohl dort niedergelassen hatte. Unfähig, etwas zu erwidern, beschränkte ich mich vorläufig darauf, ihn zu mustern. Er trug einen echten Panamahut, der an die zweihundert Dollar gekostet haben mochte, und einen leichten, strahlend weißen Drillichanzug. An der einen Hand, die auf dem Silberknauf eines Spazierstocks ruhte, funkelte ein Brillant von der Größe einer aufgequollenen Kichererbse, während er in der anderen eine Zigarettenspitze aus Gold und Bernstein hielt, von der der unverwechselbare Duft einer ägyptischen Zigarette aufstieg. Neben ihm stellte eine Zwanzigjährige im lachsfarbenen Seidenkostüm ihre Schönheit zur Schau, über der Schulter eine Fuchsstola, auf dem Kopf eine gewagte Kappe aus dunklem Samt mit einem duftig-weißen Federbusch und um den Hals ein Collier aus fein ziseliertem Gold mit mehreren aufreizend großen Brillanten.

»Bestell, was du willst, es gibt nichts, was es hier nicht gibt«, fuhr der Mann in dem Drillichanzug fort. Und fügte mit noch breiterem Lächeln hinzu: »Und vergiss den Preis, ich lade dich ein.«

Immer, wenn ich an diesen Augenblick zurückdenke, sage ich mir, dass sich damals mein Schicksal entschied. Mochte die Begegnung mit dem Mann, der für sein Lächeln in der ganzen Stadt berühmt war, auch Zufall gewesen sein – was ich bis heute glaube –, die Frage, ob ich sein Angebot annehmen oder ausschlagen sollte, sollte den weiteren Verlauf meines Lebens bestimmen. Und, wie entrückt, beschloss ich, anzunehmen.

»Einen Highball mit Canadian Club vielleicht?«, sagte ich zögernd.

»Einen guten Whisky also«, versetzte der Mann und hob den Stock, um den Kellnern ein Zeichen zu geben. Dann sah er mich erneut breit lächelnd an und machte mit wenigen Worten vieles klar. Alles, um genau zu sein: »Alberto Yarini, sehr erfreut«, sagte er und hielt mir die Hand mit dem Brillantring hin. Ich ergriff sie sofort.

»Ganz meinerseits, Señor Yarini. Arturo Saborit Amargó, stets zu Diensten«, erwiderte ich und deutete dem jungen Mann, zu dessen besonderen Verdiensten und Auszeichnungen gehörte, dass er der König der Prostitution von Havanna war, eine Verbeugung an.

Ja, kein Mensch erinnert sich heute noch an das Cosmopolita. An Alberto Yarini sehr wohl. Womöglich geistert er bis heute hier herum.

Können Sie sich auch nur im Geringsten vorstellen, was es heißt, mit perverser wissenschaftlicher Genauigkeit zu wissen, wann die Welt untergehen wird, und wir natürlich zusammen mit ihr? Hatten Sie schon einmal Gelegenheit, an den Fingern einer Hand zunächst die Jahre, dann die Monate und schließlich die Wochen abzählen zu können, die Ihnen und allen anderen Menschen zu leben bleiben? Denn es gab tatsächlich einmal ein festes Datum, an dem die Apokalypse stattfinden sollte: Am 11. April 1910, zwischen vier und fünf Uhr nachmittags, sollte es so weit sein – dann würde ein Feuerball auf der Erde einschlagen. Sie wissen schon, der Halleysche Komet.

Noch nie hatte die Menschheit so lange im Voraus und so gut informiert auf das Eintreten eines kosmischen Ereignisses gewartet. Niemand, selbst wenn er gewollt hätte – was auf mich nicht zutraf –, hätte sich dem entziehen können. In den Zeitungen konnte man täglich nachlesen, um wie viel der verfluchte Komet der Erde schon wieder näher gekommen war. In den auf einmal zum Bersten gefüllten Kirchen predigten die Priester über den Aerolithen, in dem sie eine Strafe Gottes sahen. Astrologen, Astronomen und Philosophen wiederum – selbst die Agnostiker, die ich damals wie besessen las – verfolgten seinen Lauf, um sich allesamt zuletzt zu bekreuzigen. Der Komet würde kommen, und kaum etwas – um nicht zu sagen nichts – ließ sich dagegen unternehmen. Auch wenn er nicht direkt auf der Erde einschlüge, versicherte man, würde er uns mit seinem heißen scharlachroten Zyanschweif einhüllen, was mehr als ausreichend sei, um alles Leben auf unserem Planeten auszulöschen.

Der Halleysche Komet war also – und das zu Recht – unser täglich Brot. Und die meisten Bewohner Havannas, im Unglück bewandert wie nur wenige, nahmen die Ankündigung vom Weltuntergang auf wie alle sonstigen Neuigkeiten, ob gut oder schlecht – voller Leidenschaft, Hemmungslosigkeit und Schicksalsergebenheit. Um sich mit Leib und Seele dem Delirium zu überlassen. Jetzt noch Geld für irgendwelche Fernrohre oder Himmelskarten auszugeben, erschien ihnen sinnlos, lieber widmeten sie sich unterhaltsameren Dingen wie dem Konsum von Alkohol und anderen Rauschmitteln, dem Verwetten ihres Geldes in einer der überall wie Pilze aus dem Boden schießenden Spielhöllen, dem Tanzen zu jeder Tages- und Nachtzeit, vor allem aber der hemmungslosen Unzucht. In der gesamten Stadt galt nur mehr das Gesetz von Wollust und Ekstase. An allen Ecken war die Losung zu hören, die jedermann nach Kräften in die Tat umzusetzen versuchte: »Mit Mutter Erde ists vorbei, drum auf zur wilden Vögelei.«

Nicht nur einmal habe ich mich gefragt, wie sehr die Nähe des Kometen, sein Magnetismus und die Gewissheit, dass unser aller Ende unmittelbar bevorstand, mein damaliges Verhalten und den weiteren Verlauf meines Schicksals beeinflusst haben. Und wie sehr auch in mir – wie in all den übrigen ihrer Mitte verlustig gegangenen, den Drogen verfallenen und auf tausend andere Arten prostituierten Menschen – die Tatsache, dass der verflixte Komet zuletzt an uns vorbeigezogen war, das Gefühl hervorrief, ein bloßer Überlebender zu sein, der nicht mehr imstande war, an sein früheres Dasein anzuknüpfen.

Dass ich mir hier solche Fragen stelle und damit die Erörterung angenehmerer Themen hinauszögere, ist dem Umstand geschuldet, dass es durchaus wohltuend sein kann, anderen Dingen oder Menschen die Verantwortung für das eigene Schicksal zuzuschieben – worin wir Kubaner wahre Meister sind.

Bevor ich weitererzähle, muss ich wohl darauf hinweisen: Philosophisch gesehen bin ich ein Eklektiker oder auch Abweichler, genau kann ich es nicht sagen – das heißt, schon seit Jahren bin ich eigentlich überhaupt nichts oder bestenfalls ein Renegat, ein ausgewiesener Pessimist. Ich glaube zwar noch an Gott, aber nicht an ein Leben über das irdische hinaus, was mir große Erleichterung verschafft, weil ich mir auf diese Weise die ewige Verdammnis erspare, die mir aufgrund meiner Taten eigentlich zustünde.

Ich stamme aus der schönen Stadt Cienfuegos in der Provinz Las Villas, wo ich im Jahr 1886 zur Welt kam. Ich wuchs im Schoß einer einfachen, katholischen, patriotisch gesinnten Familie auf. Mein Vater war Lehrer, einer meiner Onkel Bibliothekar am städtischen Gymnasium. Beide brachten mir das Lesen nahe, das zu einer meiner Leidenschaften wurde. 1907, als Zwanzigjähriger, trat ich nach Ablegen des Abiturs und durch Vermittlung meines anderen Onkels Ambrosio Amargó, der Oberst der Befreiungsarmee war, in die örtliche Polizeitruppe ein. Nicht, weil ich unbedingt Ordnungshüter hätte werden wollen – obgleich mir eine Zeit lang die allgemeine Ordnung sehr am Herzen lag –, sondern weil im damaligen Kuba nicht allzu viele Wahlmöglichkeiten bestanden. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich Ingenieur geworden – nichts tat ich lieber, als Dinge zu konstruieren. Brücken, vor allem Brücken … Aber so weit ging die Großzügigkeit meines Onkels, des starken Mannes unserer Familie, dann doch nicht. Über die Mittel, um mich während eines mehrjährigen Universitätsstudiums zu unterstützen, verfügte auch er nicht. Seine Maxime lautete kurz und knapp: Ich gebe dir einen Schubser, und du läufst los.

Von meinem Onkel, dem Kriegshelden, geschubst – dem es wie anderen Schlitzohren und Visionären in den Wirrnissen der Nachkriegs- und Gründungsjahre der Republik ausgezeichnet ging –, wechselte ich bereits 1908 auf einen Posten bei der Polizei in Havanna, genauer gesagt in dem damals noch geradezu ländlich-beschaulichen Bezirk Marianao. Wer es in diesem Land zu etwas bringen wollte, musste nämlich, wenn man meinem Onkel Ambrosio glaubte, in die Hauptstadt.

Dank meiner guten Ausbildung und meinem Hang zur Disziplin (sowie dem einen oder anderen zusätzlichen Schubser meines Onkels) wurde ich schon bald zum Teniente befördert und, als Mitte 1909 die schändliche zweite US-amerikanische Besatzung zu Ende ging, aufgrund meiner angeblichen besonderen Verdienste an die kein bisschen beschauliche Wache in der Calle Paula im Herzen der Altstadt versetzt, wo ich, wie man mich vorwarnte, viel zu tun bekommen würde, aber auch große Aufstiegsmöglichkeiten und des Weiteren grenzenlos Gelegenheit, mir die Taschen bis zum Rand zu füllen.

Am neuen Einsatzort wurde ich von meinen Vorgesetzten damit beauftragt, einzuschreiten, wo immer sich vom Gesetz unter Strafe gestellte Aktivitäten manifestierten, also gegen Dinge wie Prostitution, Glücksspiel, Handel mit Rauschmitteln und so fort. Für alles, was den Gesetzen zuwiderläuft, gibt es in Havanna jedoch legale Räume, und ich fand schon bald heraus, dass wir, die Obrigkeit, und nicht die Gesetze dafür zuständig waren, in dieser Hinsicht die Grenzen abzustecken. Ebenso schnell begriff ich, dass dieses Vorrecht die reinste Goldmine darstellte, die meine Kollegen auch nach Kräften ausbeuteten, vom einfachen Straßenpolizisten bis hinauf zum Bezirkskommandanten. Schlimmerweise ging dies gelegentlich so weit, dass die Polizeibeamten selbst den Oberbefehl über bestimmte kriminelle Aktivitäten hatten.

Nach wenigen Wochen war klar, dass die Arbeit als Polizist in einem scheinbar von einer Besatzungsmacht kontrollierten, in Wirklichkeit jedoch völlig aus den Fugen geratenen Land einem letztlich bloß zwei Möglichkeiten offenließ: Entweder man wurde bestechlich und beteiligte sich an der Orgie, oder aber man nahm seine Aufgabe ernst und hatte die Folgen zu tragen, die es mit sich bringt, wenn man meint, unbedingt gegen den Strom schwimmen zu müssen. Damals konnte ich dank meiner Überzeugungen den Verlockungen noch widerstehen und gewissenhaft und in geziemender Weise meiner Arbeit nachgehen. Man musste schließlich an irgendetwas glauben, und ich glaubte damals noch an Anstand und Ehrbarkeit, selbst in einer Welt, deren Ende allen Voraussagen nach bevorstand.

Ein Jahr nach meiner ersten Begegnung mit Alberto Yarini im Cosmopolita, als kein Mensch mehr von dem Kometen sprach, war ich, wie ich wohl sagen kann, tatsächlich jemand, eine Persönlichkeit, in Havanna geworden. Schließlich war ich innerhalb weniger Monate zum engen Freund und sogar politischen Parteigänger ebendieses Yarini aufgestiegen sowie wegen meiner Verdienste um die Aufklärung zweier schrecklicher Verbrechen, die in der Hauptstadt für großes Aufsehen gesorgt hatten, zum Kommissar befördert worden. Weshalb ich in jener unseligen Nacht des 21. November 1910 nicht nur war, wo ich nicht hätte sein sollen und dürfen, sondern außerdem einen Menschen ermordete.

2

Wann er den Namen Reynaldo Quevedo zum letzten Mal gehört hatte, wusste Mario Conde nicht. Damit war er wahrscheinlich nicht allein, nur sehr wenige Menschen auf der Insel wussten zu diesem Zeitpunkt wohl noch, wer der unsägliche Quevedo gewesen war. Aber die Realität – das Maß aller Dinge, wenn es um die Wahrheit geht – hatte mal wieder bewiesen, dass das Gedächtnis dauerhafter ist, als viele annehmen, denn es sah ganz danach aus, dass wenigstens ein Mensch sich sehr wohl an das Aas erinnert hatte, und wie!

»Also hat ihn jemand umgebracht.«

»Sieht so aus«, sagte Teniente Coronel Manuel Palacios.

»Dass ich mich darüber freue, sollte ich wohl besser nicht sagen … Aber, unter uns, ich freue mich tatsächlich. Hast du eine Ahnung, warum sie ihn umgelegt haben?«

»Nicht nur eine.« Palacios seufzte.

»Ich auch«, versetzte Conde.

In den düsteren Siebzigerjahren verkörperte Quevedo für die Künstlerkreise des Landes das Böse schlechthin. Er war ein bestenfalls mittelmäßiger Dichter, hatte einen ebenfalls bloß mittelprächtigen militärischen Dienstgrad inne und entsprach in jeder Hinsicht dem Typus des unerbittlichen Politikers, der krank vor Hass und Neid gegen alle Andersdenkenden vorgeht und seine Macht dabei rücksichtslos missbraucht. Er bezeichnete sich selbst als überzeugten Stalinisten und war ein finsterer, heimtückischer Charakter. Offensichtlich wegen seiner ausgeprägten inquisitorischen Neigung und angeborenen Boshaftigkeit hatte man ihn zum Anführer einer mit der Verfolgung, Schikanierung und Ausgrenzung von kubanischen Schriftstellern und Künstlern beauftragten Gruppe bestimmt, die jahrelang ungehindert ihr Unwesen trieb. Zu Quevedos Opfern hatten die unterschiedlichsten Menschen gehört, unter ihnen später wieder gefeierte Schriftsteller wie José Lezama Lima und Virgilio Piñera, aber auch der bis zuletzt unbeugsame Theaterautor Alberto Marqués.

Jener Marqués, inzwischen verstorben, hatte seinem Freund Conde eines Tages eine genaue Schilderung seines Foltermeisters geliefert. »Der reinste Teufel, mit Augen wie eine Schlange«, hatte Marqués versichert, »und in den Mundwinkeln hat er immer so ein bisschen zähen weißen Schaum, von dem Hass, den er in sich trägt.« Das also war der Bluthund, den die, die im Land das Sagen hatten, zur Aufrechterhaltung der ideologischen Reinheit auf die Bewohner der kubanischen Republik der Künste angesetzt hatten.

Seine uneingeschränkte Macht nutzte Quevedo weidlich aus, um alle zu verfolgen, die in ideologischer, politischer, gesellschaftlicher oder auch sexueller Hinsicht von der angestrebten Norm des »neuen Menschen« abwichen. Die Kunst und Literatur, die er stattdessen beförderte, bestanden fast durchwegs in jämmerlichen Hervorbringungen, die ihren Erfolg im Opportunismus suchten, indem sie sich als proletarisch-revolutionäre Avantgarde gerierten.

In Condes Erinnerung erschienen ebendiese schmerzvollen Jahre jedoch als glückliche Zeit: Er besuchte damals den Vorkurs für die Universität und lernte seine besten Freunde – den dünnen Carlos, den Hasenzahn, Andrés und den roten Candito – wie auch seine große Liebe kennen – ach, Tamara, mein Herz und meine Seele … In vollendeter Unschuld gaben sie sich ihren Träumen und Hoffnungen auf die Zukunft hin. Zu dieser Zeit verspürte Conde auch die ersten Anzeichen seiner literarischen Neigungen. Doch in ebendiesen Jahren verfestigte sich, ohne dass Conde sich dessen bewusst war, der Dogmatismus und sorgte für Ausgrenzung und Erniedrigung. Vor allem aber für Angst. Angst davor, dass irgendwer plötzlich auf einen zeigte, woraufhin man sich in einen Niemand verwandelte, der nie wieder etwas würde bewerkstelligen können. Für viele Künstler war diese Zeit wie ein Aufenthalt in der Hölle, aus der oftmals jede Erlösung zu spät kam. Danach beschloss ein gewisser Jemand – vielleicht sogar per Dekret –, einen Mantel des Schweigens, Vergessens und Wegsehens über diese Jahre der Schande zu breiten. Und doch hatten offensichtlich nicht alle vergessen, wie die Worte von Mario Condes ehemaligem Kollegen bestätigten, der erst vor Kurzem aufgrund seines Alters und seiner Verdienste befördert worden war.

»Die Frau, die dort sauber gemacht und gekocht und die Wäsche gewaschen hat, hat ihn gefunden«, verkündete der frischgebackene Teniente Coronel Palacios.

»Der Genosse Kommissar hatte eine Hausangestellte?«

»Lass mich doch erst mal erzählen, verdammt … Sie heißt Aurora, und sie fand ihn im Wohnzimmer seines Appartements«, fuhr Palacios fort. Sie saßen auf einer Bank in dem kleinen baumlosen Park an der Calle Línea. Bei seinen letzten Worten deutete der Teniente Coronel auf ein Gebäude am Rand des Malecón, einen der attraktivsten Wolkenkratzer der Stadt. Was beinahe den nächsten Kommentar Condes ausgelöst hätte, doch der verkniff sich seine Bemerkung gerade noch. »So wie es aussieht, ist er in der Nacht davor umgebracht worden, also vorletzte Nacht. Die Todesursache war ein heftiger Aufprall auf den Hinterkopf, ausgelöst durch einen Sturz, denn auf der Marmorplatte eines Tisches in der Mitte des Raums haben wir Haar- und Hautreste entdeckt. Wir nehmen an, dass er gestoßen worden ist. Kompliziert wird es aber erst danach, ihm wurden nämlich auch der Penis und drei Finger der rechten Hand abgeschnitten. Der Penis mit einem Messer aus seiner Küche, die Finger mit einer Gartenschere oder etwas in der Art, was wir aber nicht gefunden haben. Die abgesäbelten Teile lagen noch dort. Irgendwelche brauchbaren Spuren haben wir dagegen bis jetzt nicht entdeckt.«

»Das heißt, der oder die Täter hatten das Messer nicht dabei. Vielleicht haben sie spontan beschlossen, die Leiche zu verstümmeln. Sie hatten ja offenbar auch nicht vor, irgendwelche Trophäen einzusacken.«

»Das glaube ich auch. Ich glaube sogar, dass der Tod ein Unfall gewesen sein könnte. Ein Schuhabdruck von Quevedo auf dem Teppich legt nahe, dass er ausgerutscht ist.«

»Ach so, deshalb der ›bedauerliche Unfall‹ … Trotzdem kann es aber auch an dem Stoß gelegen haben«, sagte Conde. »Und haben sie sonst irgendwas mitgenommen?«

»Das ist es ja gerade … Mehrere Bilder, Gemälde. Es kann also ein Einbruch gewesen sein, der schiefgegangen ist, sodass es zu dem Schubser oder Ausrutscher kam. Danach wurde das mit den Verstümmelungen inszeniert, um eine falsche Fährte zu legen. Oder, andersrum, es war ein dreist geplanter Mord, samt Verstümmelungen. Dann wäre der Raub das Ablenkungsmanöver, oder auch ein Zusatzgeschäft.«

Conde nickte, holte seine Zigaretten aus der Tasche und bot wie gewöhnlich auch Manolo eine an. Der Teniente Coronel zögerte, nahm dann aber doch an.

»Weißt du, dass ich inzwischen die Finger von Alkohol und Zigaretten lasse? Wegen meinem Magengeschwür. Nur wenn ich dir über den Weg laufe, rauche ich. Verdammt, Conde, jedes Mal kriegst du mich wieder rum.«