Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

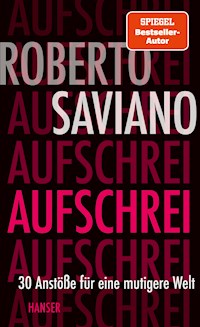

Edward Snowden, Jamal Khashoggi, Martin Luther King: Bestsellerautor Roberto Saviano, Autor von „Gomorrha“, erzählt 30 Geschichten über die Macht von Zivilcourage.

Wie kein anderer steht Roberto Saviano für Mut und Zivilcourage. Gomorrha, sein investigatives Werk über die Mafia, machte ihn weltberühmt und zwang ihn unter Personenschutz. Jetzt zieht er Bilanz – und ruft die nächste Generation auf, ebenfalls die Stimme zu erheben. Wie ist es um die Menschenrechte bestellt? Sind wir Propaganda und Lügen gewachsen? Wo stehen wir im Kampf gegen organisierte Kriminalität? Zwischen Reportage und romanhafter Erzählung, in auch einzeln lesbaren Kapiteln, schöpft Saviano aus eigenen Erfahrungen und berichtet von großen Frauen und Männern der Geschichte, die im Kampf für die Wahrheit kein Risiko scheuten. Ein Aufschrei – und eine mutige Inspiration für alle, die sich für eine gerechtere Welt engagieren wollen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 685

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Edward Snowden, Jamal Khashoggi, Martin Luther King: Bestsellerautor Roberto Saviano, Autor von »Gomorrha«, erzählt 30 Geschichten über die Macht von Zivilcourage.Wie kein anderer steht Roberto Saviano für Mut und Zivilcourage. Gomorrha, sein investigatives Werk über die Mafia, machte ihn weltberühmt und zwang ihn unter Personenschutz. Jetzt zieht er Bilanz — und ruft die nächste Generation auf, ebenfalls die Stimme zu erheben. Wie ist es um die Menschenrechte bestellt? Sind wir Propaganda und Lügen gewachsen? Wo stehen wir im Kampf gegen organisierte Kriminalität? Zwischen Reportage und romanhafter Erzählung, in auch einzeln lesbaren Kapiteln, schöpft Saviano aus eigenen Erfahrungen und berichtet von großen Frauen und Männern der Geschichte, die im Kampf für die Wahrheit kein Risiko scheuten. Ein Aufschrei — und eine mutige Inspiration für alle, die sich für eine gerechtere Welt engagieren wollen.

Roberto Saviano

Aufschrei

30 Anstöße für eine mutigere Welt

Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki

Hanser

Für G., der sich im Dunkel verlor,

sein Schrei hat mir den Weg gezeigt.

Das Universum hat sich selbst ins Leben geschrien.

Wir sind einer dieser Schreie.

Ray Bradbury

Übersicht

Cover

Über das Buch

Titel

Fußnoten

Über Roberto Saviano

Impressum

Inhalt

Landkarte

1.

Hypatia und die Taliban

Ideenkonstrukteure

2.

Freund Feind

3.

Nichts ist, wie es scheint

4.

Der Verräter

5.

Dreihunderttausend Dislikes

6.

Der ewige Wachposten

Nur Worte

7.

Sabot

8.

Der Plagiator

9.

Unschärfe

10.

Halb Nonne, halb Hure

11.

Ich sehe euch

Versuche

12.

Die Worte des Volkes

13.

Das Komplott

14.

Motel

15.

Die Scherben

16.

Was du mir nicht sagst

Ein guter Name

17.

Verdammte Schönheit

18.

Hulk, der nicht Hulk ist

19.

Hotel

20.

Nina

21.

Die Tankstelle

Trommelwirbel

22.

Tutorial

23.

Der Radiomoderator

24.

TamTam

25.

Nur ein Leben, das zu Boden fällt

Es lebe Italien!

26.

Dagos

27.

Contrade

28.

Gloria

Atem

29.

The tag writer

30.

Luft

Übergabe

Schrei

Textnachweise der Mottos

Landkarte

Ich spreche mit dir, als wärst du mein anderes Selbst. Du bist jetzt der Schüler am Gymnasium Diaz in Caserta, meiner alten Schule. Du suchst jetzt dieselben Antworten, die ich damals suchte.

Ich stehe jeden Tag vor dem Eingang deiner Schule. Gegen meinen Willen gehe ich dorthin.

Noch bevor die Schulglocke läutet, bin ich schon auf dem Vorplatz. Du kannst mich nicht übersehen, ich stehe immer in der Nähe des Pfostens vor dem Tor und warte auf mich als Junge.

Ich fürchte mich jedes Mal davor, auf ihn zuzugehen. Ich fürchte seinen Blick. Weißt du, warum? Weil ich sein Urteil fürchte. Dieser Junge ist mittlerweile ein Fremder für mich.

Wenn du mich beobachtest, während ich auf ihn warte, wirst du bemerken, dass ich nervös bin.

Wenn die Türen sich öffnen und das Gebäude sich leert, gehe ich ihm entgegen, packe ihn am Pullover und fuchtele mit den Händen vor seinem Gesicht, ich versuche, seine Aufmerksamkeit zu erregen, aber ich bin durchsichtig für ihn.

Das lässt mich verzweifeln. Ich weiß, ich müsste aufhören, jeden Tag dorthin zurückzukehren. Ich muss aufhören, vor der Schule auf ihn zu warten. Ich kann nichts mehr für ihn tun. Er kann mich nicht hören oder will es vielleicht nicht. Vielleicht sieht er mich. Vielleicht weiß er schon, was ich ihm sagen möchte, und hat Angst, dass ich versuche, ihn aufzuhalten.

Das stimmt nicht. Nein, es stimmt zum Teil oder ist wenigstens nicht nur falsch. Ich möchte ihm nur eine Landkarte geben, ihm sagen, was ich begriffen habe, ihn auf die Fallen hinweisen, die Sackgassen, ihm zeigen, dass der kürzeste Weg nicht immer der sicherste und der längste Weg nicht immer der richtige ist. Kurz, ich möchte ihm einen Plan, einen Kompass geben. Einen Kompass, weil ich weiß, dass es schwierig ist, den Kurs zu erkennen, während man aufsteigt und einem die Sonne ins Gesicht scheint. Dabei geht dir sofort die Luft im Speicher deiner Lunge aus, du verirrst dich oft, und es ist fast unmöglich, die richtige Strecke wiederzufinden. Die Wege vorher zu kennen, kann nützlich sein.

Also spreche ich mit dir, der du mich liest, als wärst du mein anderes Selbst. Du bist jetzt fünfzehn oder sechzehn oder achtzehn Jahre alt. Oder aber siebzig, das ist unwichtig. Du bist ein Mann, du bist eine Frau, auch das ist irgendwie gleichgültig, du bist jedenfalls du, ich als ein anderer, für den sich nichts ineinanderfügt und der immer das Gefühl hat, die Kehrseite der Geschichte zu erleben, nicht ihre gute Seite.

Nun, ich will dir zeigen, was unter dem Putz verborgen ist. Was es ist, das in meinem Fall nicht funktioniert hat. Aber nicht, um dich aufzuhalten, im Gegenteil, ich möchte deinen Schritten mehr Kraft geben.

Als ich Schüler war, schrieb ich viele Briefe, ich war besessen davon. Schreiben war meine Art, in der Welt zu sein. »Ich schreibe, was ich niemandem sagen könnte«, sagte Primo Levi. Manche machten sich Sorgen wegen meiner Briefschreiberei, zum Beispiel meine Mutter. Sie hätte es vorgezogen, wenn ich öfter nach draußen gegangen wäre, mehr Menschen getroffen, mein Leben nicht nur mit Worten gefüllt hätte. Oft überkam mich ein Gefühl der Leere, wenn ich rausging. Aber die Leere ermöglicht die Fülle. Meine Mutter hatte recht, ein andauernd gespanntes Gummiband ist zu gar nichts nütze. Ein Gummiband wird nur dann zu einer großartigen Sprungfeder, wenn Trägheit und Spannung sich abwechseln.

Heute schreibe ich nur noch selten Briefe. Doch nicht, weil ich aufgehört habe, zu suchen. Ich habe nur aufgehört, zu fragen. Den, der vor mir steht, zu fragen, was man weiter vorn sieht, ob es Sinn hat, zu kämpfen, ob es gelingen kann. Heute empfinde ich den entgegengesetzten Impuls, ich will nicht mehr den fragen, der vor mir steht, sondern versuchen, dem, der hinter mir steht, etwas mitzuteilen. Ich will derjenige sein, der dir sagt, was man von dieser Stelle des Weges aus sieht.

Noch einmal, ich möchte dir nur eine Landkarte geben. Ich möchte nur, dass du in Deckung gehst.

Was für ein hässlicher Ausdruck, »in Deckung gehen«. Deckung bedeutet, die rechte Faust bis zum Kinn zu heben, und wenn man geschickt ist, den linken Arm auf Nasenhöhe vorzustrecken, sich leicht nach vorn zu beugen, auf die Zehenspitzen zu stellen und sich bereit zu machen, Schläge auszuteilen oder einzustecken. Darum habe ich den Ausdruck »in Deckung gehen« hässlich genannt, denn wenn du in Deckung gehst, weißt du schon, dass du einen Hieb austeilen oder kassieren wirst — eine dritte Möglichkeit gibt es nicht.

Trotzdem möchte ich, dass du in Deckung gehst, genau das.

Man sagt, wenn wir vorhersehen würden, was uns erwartet, wären wir nicht mehr in der Lage, auch nur einen Schritt zu gehen. Mich überzeugt das nicht, im Gegenteil, ich glaube, die Richtung angezeigt zu bekommen, kann uns helfen, das bisschen Zeit, das wir haben, darauf zu verwenden, uns besser auf die Reise vorzubereiten. Besser heißt für mich mit mehr Energie, weil man in jedem Moment spürt, was sich anbahnt.

Wenn du mit einer Wanderkarte in den Wald gehst, ist dein Weg damit noch nicht vorherbestimmt. Die Karte enthebt dich nicht der Mühe, durch eine Furt zu waten, sie schützt dich nicht vor dichtem Gestrüpp, das du oft wirst zerreißen müssen, und vor allem hindert dich keine Karte daran, dich unterwegs zu verlaufen. Vielleicht macht sie deine Wanderung sicherer, weil sie dir zeigt, wo du gerade entlanggehst, ganz bestimmt aber erspart sie dir, Zeit auf Pfaden zu vergeuden, die nirgendwohin führen.

Mit der Karte in der Hand, und das ist es, was ich dir unbedingt sagen möchte, wirst du den Ort, wo der Überfall lauert, im Voraus sehen können. Denn — das kann ich dir garantieren — er wird kommen. Sobald die Lichtung enger wird und die Felswände steil in die Schlucht abfallen, wird der Hinterhalt kommen. Sieh ihn voraus. An dieser Stelle deines Weges wirst du gefangen genommen. Und danach wird es Nacht sein. Vielleicht wird auch der Zweifel kommen, und die Angst.

Während ich dir diese Karte aushändige, widerstrebt es einem Teil von mir, er überlegt, dass der Unterschied zwischen einem Entdecker und einem schlichten Bootsführer darin besteht, keine Routen zu respektieren und den Karten zu misstrauen, denn die Karten zeichnen nur das Bekannte auf, die bereits entdeckte Welt — die wilden Orte zeigen sie nicht. Aber genau dorthin sollst du gehen. Hör mir zu, dorthin will ich dich bringen. Ich will dich an den Punkt bringen, wo du selbst beschließt, dich zu verirren. Wenn ich dir eine Karte gebe, versuche ich nur, zu erreichen, dass du dort ankommst, wo ich angekommen bin, damit du von der Stelle ausgehen kannst, über die ich nicht hinausgekommen bin. Ich will dich keine schon begangenen Wege gehen lassen, um dich auf einem vorgezeichneten Pfad zu halten, ich will dich nicht Vorsicht lehren, im Gegenteil, ich will dich an den Punkt bringen, an dem die Vorsicht waghalsig werden muss und die Klugheit tollkühn, denn vielleicht kann man nur so eine neue Trasse abstecken.

Es ist so, wie ich es sage: Zu sehen, wo die Pfade Gestalt annehmen und wo sie sich verlieren, verlangsamt deinen Schritt nicht, es macht ihn nur entschlossener. Eine Karte, die das Bekannte verzeichnet, verschließt dir neu zu entdeckende Gebiete nicht. Doch die Karte hilft dir, wenn du in den Abgrund stürzt, wenn du sicher bist, dass nichts mehr zu machen ist, wenn du drauf wettest, dass du geliefert bist.

Wenn du abstürzt, schaukele, aber lass den Haken nicht los. Baumele in der Leere, aber schlaf nicht ein, sonst wirst du ein Fraß der Geier.

Ich habe dir die Wege aufgezeichnet, die Lichtungen, ich habe dir die Stellen markiert, wo das Wasser seichter ist und der Fluss leichter überquert werden kann. All das, um dir zu sagen: Gib nicht auf, wenn das Vorankommen schwerer wird. Lass dich von deinem heimlichen Kompass leiten, dem, der das Schiff lenkt, wenn niemand mehr am Steuerruder steht. Folge dem magnetischen Feld. Verleugne nicht den Horizont der Gerechtigkeit und des Guten, von dem du als Junge gelernt hast. Diesen Horizont musst du dir bewahren, was auch immer um dich herum geschieht. Welche Fehler auch immer du machen wirst. Egal, ob ausgerechnet sie dich abstürzen lassen. Fehler wirst du machen, rechne damit. Widersprüche wirst du leben, nimm sie an. Du wirst dich verändern und nicht immer so korrekt und gerecht sein, wie du gewollt hättest. Aber begeh deshalb nicht den Irrtum, zu denken, dass es diesen Horizont nicht gibt, dass er nicht tagtäglich geltend gemacht und beschützt werden muss, dass er dir nicht mehr eingebrannt ist. Erlieg nicht der Versuchung, zu behaupten, Wahrheit und Gerechtigkeit seien Märchen für naive Gemüter oder Masken für die »falschen Guten«. Glaub nicht, dass die radikale Suche nach Wahrheit narzisstisch, der Versuch, zu überleben, ein bürgerliches Bestreben und mit eigener Arbeit Geld zu verdienen ein unerträglicher Betrug ist. Lebe. Bleib auf den Beinen, denn ein toter Krieger dient keiner einzigen Sache. Doch bewahre dir den Raum der Gerechtigkeit, den du als Junge entdeckt hast. Diesen Raum muss es weiterhin geben, auch über das Ende deiner Jugend hinaus. Gib nicht auf, glaub nicht, dass es jugendliche Naivität war, sich zu ihm zu bekennen.

Glaubst du, der du hier vor mir stehst, glaubst du wirklich, das Leben bestünde nur darin, zu betrügen oder sich betrügen zu lassen? Zu konkurrieren? Jemandem Informationen vorzuenthalten, aus Angst, er könnte sie missbrauchen, oder sie ihm zu enthüllen, damit sie anderen schaden? Verstopf dein Herz nicht mit diesem Müll. Glaub dem Gesang dieser Sirenen nicht, die immer darauf abzielen werden, Zweifel an allem und allen in dir zu wecken, dich zu überreden, dass es keinen Unterschied gibt zwischen einem reinen und einem verdorbenen Herzen.

Es gibt den Psalm 24, den ich sehr liebe: »Wer darf auf des Herrn Berg gehen, und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge.« Er gefällt mir, weil er sich nicht auf die allgemeine Aussage beschränkt. Er ist kein Aphorismus, keine Maxime oder eine banale Sentenz. Er macht sich die Mühe, das reine Herz zu erklären: eines, das nicht auf Lüge bedacht ist. Doch nicht die Lüge, mit der man sich schützt, oder die Lüge, um nicht zu verletzen, nein, die echte Lüge, die dem Nächsten schaden soll.

Nimm dein Herz in die Hand, lege es auf eine Waagschale, und auf die andere legst du eine Feder als Gegengewicht. Wenn es nicht mehr wiegt als diese Feder, hat es nach Wahrheit und Gerechtigkeit gestrebt, ist leicht geblieben. Wenn es aber schwerer wiegt, ist es verstopft, etwas hat es verschlossen. Dann wird Ammit es verschlingen, das dämonische Wesen aus der ägyptischen Mythologie. Damit ist kein Urteil gesprochen, das Böse hast du dir selbst zugefügt. Das gefällt mir am Mythos, er macht deutlich, dass dich keine Gefangenschaft oder Hölle erwartet, wenn du dein Herz gefährdest. Keine Strafe, außer der, schon mit verwesenden Organen, mit schon von innen verpestetem Fleisch an der Tür zum Jenseits angekommen zu sein. Das Böse hast du dir selbst zugefügt! Doch nicht, als du irrtest, das wird unvermeidlich sein; nicht, als du gefallen bist, das wird mehr als einmal vorkommen; nicht, als du dich in den Widersprüchen des Lebens verfangen hast, du wirst oft nur das kleinere Übel wählen können. Sondern dann, wenn du der Versuchung erliegst, zu glauben, alles sei nur Scheiße, wenn du den Impuls »Rette sich, wer kann« siegen lässt.

Nach der Wahrheit zu streben, an die Gerechtigkeit zu glauben, das hält das Herz gesund, weil es ihm erlaubt, seine eigene Rolle zu spielen: dein Handeln zu leiten. Es sind die Gründe des Herzens, die das ganze Leben pulsieren lassen. Und das Herz schlägt, wie du weißt, unabhängig vom Kopf, von dem, was er will. Es ist der heimliche Kompass, der dich in viele Richtungen lenkt, in denen du dich oft nicht wiedererkennen wirst. Du wirst — zu Unrecht — glauben, aus einem impulsiven Antrieb oder nur zufällig dort gelandet zu sein. Diese Entscheidungen werden dir unangenehm sein. Du wirst erleben, dass du nicht erklären kannst, warum du auf dieser Demonstration warst, warum du nicht zu diesem Vorstellungsgespräch erschienen bist, warum du bei dieser Fernsehsendung nicht dabei warst … Für viele plötzliche Kursänderungen wirst du Müdigkeit, vorübergehende Verwirrung, vermeintliche Schwäche verantwortlich machen, aber er war es, der Kompass, der gemerkt hat, dass du nicht mehr hinter diesen Entscheidungen stecktest. Und weil keiner mehr am Steuerruder stand, hat er dich geleitet.

Vom Moment unserer Geburt bis zu unserem Tod schlägt das Herz etwa drei Milliarden Mal. Ich habe gelernt, diesen drei Milliarden Schlägen zuzuhören, die uns zugedacht wurden, fast allen. Hier ist die Karte dieser Schläge. Es sind Geschichten, die dir eine Methode beibringen sollen. Eine Methode, die mir fehlte, denn ich ging ohne Training los, ohne Horizont. Angst hatte ich nicht, habe ich nie gehabt — das war das große Problem —, aber ich war völlig unvorbereitet.

Die Geschichten, die ich erzählen werde, könnten dir, wenn du sie richtig liest, bei Bedarf als Schutzschild dienen. Sogar als Munition, hoffe ich, eine besondere Munition, die bei ihrer Explosion Leben schenkt, statt es zu vernichten. Nimm sie als Geschenk eines Freundes, eines Veteranen, oder nimm sie als Laterne.

Manche Geschichten sind jüngeren Datums, sie riechen noch nach Sprengstoff. Andere sind Plusquamperfekt, ich habe sie aus einem Tümpel gezogen, der nur noch festgetrockneter Schlamm war, kaum mehr zu spalten. Manche erzähle ich dir so, wie ich sie aus den Quellen gewonnen habe, aus anderen habe ich Narrative gemacht, damit sie für dich klingen wie ein Sinnspruch, eine Parabel, ein beispielhaftes Leben.

Aber aufgepasst! Es ist alles wahr, was ich dir erzähle. Nichts ist erfunden. Ich bin so verfahren wie die Archäologen, wenn sie den Unterbau der Umfassungsmauern eines Gebäudes vor sich haben und mithilfe ihrer Vorstellungskraft die einstigen Aufbauten beschreiben müssen. Doch diese Vorstellung ist nur ein Versuch auf die Wahrheit, die die Herzschläge jener Mauer zusammenfügt.

All diese nach Gruppen geordneten Geschichten sind mit Bedacht ausgewählt. Ich habe sie fast wie unter Zwang hinzugefügt und wieder verworfen. Hartnäckig konzipiert und wieder neu zusammengestellt, es sollten die richtigen Geschichten sein, keine zu wenig, keine zu viel, und ich bitte dich, gebrauche nicht nur deinen Kopf, um sie zu verstehen. Bewusst habe ich vermieden, sie in chronologischer Folge zu reihen, sie sollten nicht nur einem rationalen Kurs folgen, sie sollen dir nicht wie ein Handbuch vorkommen. Denn was ich hier für dich gesammelt habe, ist keine Abfolge von Geschichten, sondern eine Prozession aus den Negativen von Geschichten. Es sind nur Kehrseiten. Und ich werde dein Antiführer sein. Ich will dir nicht zeigen, was oben ist, sondern nur das, was unten ist: keine Aufbauten, nur Gräben, Keller, Tunnel, Kloaken …

Als kleiner Junge wollte ich die Verwandten aus Norditalien, die uns besuchen kamen, nicht zu den touristischen Sehenswürdigkeiten meiner Heimatstadt führen. Ich habe ihnen die Kreuzungen gezeigt, wo die Soldaten der Camorra erschossen wurden. Ich habe sie zu den Gedenktafeln gebracht, den Gipsfigürchen, das heißt zu den improvisierten Ädikulen, die in den Gassen meiner Stadt auftauchten wie Pilze nach einer Regennacht. Es gefiel mir, dass die Verwandten den Krieg, in dem ich lebte, von Weitem beobachten konnten, dass sie die Mütter der Toten sahen, die Blumen an diese trostlosen Orte brachten, die Rahmen der Fotografien putzten, Tränen vergossen, Worte und Gebete. Alle Blutflecke auf dem Asphalt sollten die Verwandten sehen. Die sollten alle sehen. Ich wollte, dass sie die Maschinengewehrsalven auf den Rollläden der Geschäfte fotografierten, um sie nach der Heimreise ihren Freunden zu zeigen. So ließ ich die Wahrheit pulsieren, glaubte ich, denn die Wahrheit blutet, sie gerinnt nicht.

Meiner Mutter gefiel das nicht. Wahrscheinlich wäre es ihr lieber gewesen, wenn ich ihnen das Meer und die Sonne, die Plätze und Monumente gezeigt hätte. Ich kannte alle Monumente in meiner Stadt, ich kannte die Straße, die zum Meer führte, doch das waren Orte, die ohne mich atmen konnten. Das geronnene Blut aber musste in die Adern zurück, Sauerstoff aufnehmen, neue Arterien finden.

Die Sonne ist unaussprechlich für mich, das Licht ist unaussprechlich für mich, wenn es den Schatten verbirgt. Der Schatten existiert, gerade weil es das Licht gibt, und das ist es, was ich sehen und zeigen wollte.

Bei dir aber bin ich mir sicher, dass du die andere Stadt kennenlernen willst. Die unter unseren Füßen atmet. Ich bin mir sicher, dass du die Stadt aus Pappmaschee satthast, die posiert und dich anlächelt. Dich interessiert die echte Faser der Welt, ihre tiefste Peripherie, wo niemals direktes Licht einfällt, sondern nur das schräge, schiefe.

Doch auch hier muss ich dich warnen. Wer die Peripherie der Welt kennenlernen will, braucht ein Herz, das sieht. Und das Herz, das sieht, ist ein reines Herz.

Die Reinheit des Herzens ist weder die eines sterilen Isolierraumes gegen Viren und Bakterien noch die biologische Reinheit der Pseudowissenschaftler der »Rassenforschung«. Sie haben uns dieses Wort gestohlen, wir müssen es uns zurückholen. Wir müssen es einer hinterhältigen Vergangenheit aus Schädelmessungen, Katalogisierung von Oberschenkelknochen und Erhebungen von Nasenlochweiten entziehen. Reinheit ist nicht das, was die Stammbäume von Tieren bescheinigen, und sie ist auch nicht die moralische Reinheit des immer tugendhaften Menschen, der sich nie beschmutzt, nie dem Laster nachgibt, auch dann nicht, wenn dieses Nachgeben die einzige Möglichkeit ist, eine größere Tugend zu leben, wie Christus es tat, der mit den schlimmsten Sündern am Tisch sitzt und die empörten Pharisäer anschreit: »Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer!«

Reinheit hat auch nichts mit Sexualität zu tun. Die der Jungfräulichkeit, der Abstinenz, der Keuschheit, der Treue. Die des Menschen, der seinen Körper von den Wünschen und Trieben des Fleisches fernhält. Das manichäische Bild vom Körper als Gefängnis des Geistes ist mir immer wie eine Strafe erschienen. Lieber ist mir ein Körper, der bei Impulsen, die denen des Geistes zuwiderlaufen, den Geist verleugnet, zur Sicherheit aber das Herz behält.

Rein ist nicht das Herz, das immer verborgen blieb, das geschützt wurde, dem der Irrtum erspart blieb, das durch nichts verunreinigt wurde, das sich nie beschmutzt hat, das noch unbescholten ist. Rein ist dagegen das Herz, das gelebt hat, alles berührt hat, sich befleckt hat, das zusammen mit anderen mitten durch die Hölle ging. Das aber wahrhaftig blieb. »Eine wehrlose Brust kann sogar Panzern widerstehen, wenn in ihr ein reines Herz schlägt«, schrieb Alexander Solschenizyn.

Rein ist das Herz, das am Spieltisch immer nur auf sich selbst gesetzt hat.

Schrei du seine Schläge.

Schrei sie laut!

GLAUBST DU, FANATISMUS GIBT ES NUR BEI DEN ANDEREN?

Hypatia

1.

Hypatia und die Taliban

Das sind nur Worte!

Nur Worte?

Und was benutzt du, wenn du deine Liebe erklärst?

Worte.

Wenn du verletzt?

Worte.

Wenn du zu beschützen versuchst?

Worte.

Wenn du Trost suchst?

Worte.

Um zu trösten?

Worte.

Benutzt du nicht sogar Worte, wenn du Gott anrufst?

Es waren nie nur Worte, sonst verstünde man nicht, warum sie schon immer ausgelöscht, zum Schweigen gebracht, verborgen, verzerrt, zerrissen, verboten, verbrannt, verfolgt und eingesperrt wurden.

Es waren nie nur Worte, sonst verstünde man nicht, warum sie schon immer so gefürchtet wurden. Worte überleben diejenigen, die sie ausgesprochen haben, sie überleben diejenigen, die sie erstickt und erwürgt haben, um Jahrhunderte.

Worte machen Angst! Worte durchqueren die Jahrhunderte, durchlöchern Wände, sitzen in den Herzen, bewohnen die Gewissen, werden durch Absonderung nicht isoliert, durch den Strick nicht erwürgt, sind immun gegen das Feuer, werden beim Vierteilen nicht zerrissen, werden weder von Kugeln getroffen noch vom Dynamit zerfetzt.

Es geht darum, ob man diese Worte aussprechen soll oder nicht. Denn jedes Wort hat einen sehr hohen Preis, und den bezahlt man mit Verdruss, Groll, Spott, Verleumdung, Neid, Isolierung, Bedrohung, Folter, Gefangenschaft, Tod.

Was drängt uns immer noch dazu, zu sprechen? Der Gedanke, dass der Mensch mit dem Wort seine Wildheit überwand, die Höhle, die ihn an seine Primärbedürfnisse fesselte, an die Jagd, das Essen, das Feuer, das Überleben, das Götzenbild, dem er alle Macht zuerkannte. Mit dem Wort schuf der Mensch Straßen, Verbindungen, Brücken; mit dem Wort band er sich an andere, erklärte sich und ließ zu, dass andere sich ihm erklärten. Durch das Wort vereinte er sich mit anderen, um zu kämpfen, besser zu werden, neue Räume des Lebens, des Denkens, des Rechts zu erschließen. Durch das Wort trat der Mensch aus der Vorgeschichte heraus und in die Geschichte ein, die Geschichte komplexer, beständiger Gesellschaften, Kulturen der Schrift, des Buches, des Lesens. Mit dem Wort überwand der Mensch das prähistorische Graffito und wählte die Reflexion, die Analyse, das Zeugnis, das Gesetz.

Das Wort ist der Gedanke, und kein Gedanke existiert außerhalb des Wortes.

Je größer die Anzahl der Wörter wird, die wir sprechen können, desto ausgedehnter und kräftiger wird unser Denken. Ebenso viele Wörter wie Gedanken, wenige Wörter und wir kehren zurück in die Höhle, zum Aberglauben, zur Angst vor der Dunkelheit, zum unkontrollierten Schrecken, für den man weder eine Erklärung noch Trost hat.

Mit der Zeit habe ich gelernt, dass jeder auf seine Weise an die Geschichte denkt. Ich meine, je länger die Schuljahre hinter einem liegen, desto weniger denkt man sich die Geschichte als Abfolge epochaler Daten, berühmter Persönlichkeiten und blutiger Kriege. Wir alle beginnen, die Geschichte umzudeuten, und folgen dabei unserem eigenen roten Faden.

Jeder sieht die Vergangenheit unter seinem eigenen, präzisen, voreingenommenen, persönlichen Blickwinkel. Mir ist das passiert, ohne dass ich es bemerkte. Mit der Zeit verschwanden die großen Schlachten aus meiner Vorstellungswelt, die ich als Kind liebte, wo die Infanterie und die Kavallerie sich an zwei Fronten aufgereiht gegenüberstehen; dann verschwand die Geschichte der Forschungsreisen, der Handelsrouten, der wissenschaftlichen Entdeckungen, die mich in meiner Jugend an die Enzyklopädien fesselten; dann ist auch die »durch und durch ökonomische« Geschichte meiner Zwanzigerjahre verschwunden. Wer heute sehen will, wie die verschiedenen Bereiche meines Gehirns in Kontakt treten, muss mir von der Geschichte des Wortes sprechen. Heute ist die Geschichte für mich die Geschichte von Menschen, die mit Worten gekämpft, mit Worten gebaut haben, die versuchten, mit Worten Veränderung zu bewirken. Auch in entgegengesetzter Richtung: die Geschichte derer, die diese Worte bekämpft, verfolgt, zum Schweigen gebracht haben. Also Geschichte von Scheiterhaufen, Stricken, Ketten und Handschellen, Umerziehungslagern, psychiatrischen Kliniken und Rizinusöl, die Geschichte der entführten, gefolterten, verhöhnten, gedemütigten Worte, die man in Wannen voller Scheiße verfaulen ließ, damit niemand sich ihnen mehr näherte … mit Geldstrafe belegte, bedrohte, angeklagte, vor Gericht gestellte, betrogene, beleidigte, gehackte, gefakte Worte. Worte, die mit einer lächerlich übertriebenen Menge TNT gesprengt wurden, denn die Hälfte der Hälfte hätte gereicht. Je öfter ich ihnen nachgehe, sie sammele, bekannt mache, publiziere, twittere, weiterleite, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass das Phänomen sich verschlimmert, statt abzuklingen.

In der Zwischenzeit sehe ich nichts anderes als Ebenen, Haufen, Lagerhallen, Wälder, Dickichte, Berge von Worten. Worte der Freiheit, Worte der Veränderung, Worte des Trostes, Worte des Dienstes, Worte der Solidarität, Worte des Danks, Worte des Verzichts, Worte der Reue, Worte der Loslösung, Worte der Einschüchterung, Worte der Drohung, Worte der Verbannung, überall und immer nur Worte.

Willst du wissen, wie meine Geschichte der Worte anfängt? Mach einen Sprung über die Prähistorie. Ich bin kein Archäologe, die Vorgeschichte spricht nicht zu mir. Wenn ich ehrlich sein soll, sagen mir auch die stotternden Ideogramme der Sumerer und die ägyptischen Hieroglyphen nichts. Als Junge hätte ich gedacht, dass nur ein Idiot so etwas behauptet, doch heute kann ich nicht anders, wenn du mich heute bittest, dir die Geschichte zu erzählen, von Anfang an, dann beginne ich bei der Agora von Athen. Erst wenn ich das Murmeln der Menge höre, das Gedränge der Körper auf einem Platz spüre, den Schweißgeruch der diskutierenden Menschen rieche, die sich streiten, sich auseinandersetzen, Lösungen suchen, dann beginnt das Blut mit Macht zu fließen.

Weißt du, was ich von der Römerzeit sehe? Ich sehe die Volkstribune. Sie stehen auf, um den Senat herauszufordern, sie erheben ihre Stimme, weil sie ein Recht darauf haben, sie gebrauchen ihre Worte, um denen eine Stimme zu geben, die sie bis dahin noch nicht besaßen.

In der Spätantike gibt es nur eine Frau. Ich liebe diese Frau, und das nicht im übertragenen Sinne. Eine Frau, die freigebig mit ihren eigenen Worten umging. Eine Frau, die an die heilende Kraft des Wissens glaubte und mit allen Mitteln versuchte, es zu teilen und ansteckend zu machen. Eine Frau, die unter anderem zeigte, dass Frauen wie Männer sind, wenn man ihnen erlaubt, zu lernen. Das ist eine Banalität? Ich weiß, aber glaub mir: Es gibt immer noch Leute, die das bezweifeln. Ich spreche von Hypatia, die in Alexandria in Ägypten eine eigene philosophische Schule gründete, in Zeiten, in denen das für eine Frau absolut außergewöhnlich war. Doch Hypatia war so entschlossen, dass die Männer um sie herum Vorurteile überwanden und zu ihren Anhängern wurden. Hypatia war eine Philosophin im umfassendsten Sinn des Wortes, sie liebte das Wissen, und an ihrer Schule blühten die Mathematik und Astronomie. Ihre Schüler waren bereit, alles für sie zu tun, auch zu sterben, wie jeder Schüler für seinen Meister, wenn es sich um einen Meister handelt.

Weißt du, was Taliban bedeutet?

Taliban bedeutet »Student«, im weiteren Sinne aber auch »Student des Korans« mit Bezug auf jene Gruppe Koranstudenten, die zwischen 1996 und 2001 ein fundamentalistisches Regime in Afghanistan errichteten. Also bedeutet es in noch weiterem Sinn »integralistischer Student«, außerdem »Zensor und erklärter Feind des Wortes«. Aber wie kann es passieren, dass ein Student das Wort zensiert?

Die Taliban erlauben — genauer: sie wünschen — die Anwendung von Gewalt, wenn bestraft werden soll, wer die Prinzipien nicht respektiert, die die Taliban mit offensichtlichen Verzerrungen aus dem Koran ableiten. Was hat das mit Hypatia zu tun? Nun, es waren die »Taliban«, die sie umbrachten.

Richtig, damals war der Islam noch nicht einmal entstanden, religiösen Fanatismus aber gab es schon, und er lieferte ungeheuerliche Beweise seiner Existenz. Es waren fanatische Bibelstudenten, neu getaufte Christen, die den freien, mutigen Worten von Hypatia den Krieg erklärt hatten, und auch in ihrem Fall kannte die Gewalt, die sie einzusetzen bereit waren, um Hypatias Worte zum Schweigen zu bringen, keine Grenzen.

Sie entführten Hypatia. Sie brachten sie in eine Kirche, rissen ihr die Kleider vom Leib und zerstückelten sie. Dann wurde sie verbrannt. Dass sie Hypatia nackt ausgezogen haben, ist die Tat, die mich am meisten schmerzt.

Du wirst fragen: Schmerzt es dich wirklich am meisten, dass sie sie ausgezogen haben? Sie zerstückelten ihren Körper, verbrannten ihn, und dich schmerzt am meisten, dass sie vorher entkleidet wurde? Ja, du hast richtig gehört. Ich weiß, es mag paradox erscheinen, ich weiß, dass diese von allen drei Aktionen anscheinend die am wenigsten gewaltsame ist, aber lass uns nichts übereilen, ich werde dir alles sagen, wenn wir zu Giordano Bruno kommen. Ihm wurde 1185 Jahre später das Gleiche angetan.

Wo und in welcher Zeit sie auch lebten, immer habe ich die Menschen eingeteilt in die, die das Wort verteidigen und beschützen, und die, die es bloßstellen und verletzen. Egal, ob entgegengesetzte Ideen widerstreiten, egal, ob es in gewaltsamen und widersprüchlichen Kontexten geschieht, wer das Wort verteidigt, gehört für mich zum wertvollen und häufig unsichtbaren Teil des Menschengeschlechts, der die Humanität verteidigt.

SCHREI, WENN MAN DICH ZUR VEREINFACHUNG ZWINGT.

Ideenkonstrukteure

WELCHE ALIBIS BENUTZT DER, DER IN DEINER UMGEBUNG MACHT AUSÜBT?

Carl Schmitt

2.

Freund Feind

Der Ausnahmezustand hat für die Jurisprudenz eine analoge Bedeutung wie das Wunder für die Theologie.

Carl Schmitt

Ich fand es immer interessant, an Orte zu gehen, die mir nicht vertraut waren, in den Teil der Welt, wo mir widersprochen wurde. Auf der Suche nach anderen Wegen sah ich mich in Begleitung von Autoren, von deren Lektüre mir oft abgeraten wurde. Denn wer meine Harmonien kannte, war überzeugt, ich würde deren Klänge als dissonant wahrnehmen. Aber ihre Bücher haben mir erlaubt, andere Straßen kennenzulernen, neue Horizonte zu betrachten, und nur diese bewirken Veränderung in mir.

Ich träumte davon, jemandem Geschichten zu erzählen, den ich fragen würde: »Möchtest du die Geschichte von einem oppositionellen Schriftsteller hören, der im Gulag gefangen war? Vom Tod eines afroamerikanischen Schwulen, der von der Polizei bis aufs Blut verprügelt wurde? Vom Mord an einer russischen Journalistin?«, und der mir dann geantwortet hätte: »Was ist das für ein Scheiß, von dem du da redest?«

Genau diese Art Mensch wollte ich finden.

Lange Zeit bot das Fernsehen mir diese Möglichkeit, denn die Fernsehzuschauer vertrauten dem Raum, in dem man wie auf einem Spaziergang jemandem begegnen kann, der ganz anders ist als man selbst.

In den Achtzigerjahren moderierte Raffaella Carrà ein paar Jahre lang die Fernsehshow Pronto, Raffaella?. Den Höhepunkt der Sendung bildete das Telefonquiz, wenn das Publikum von zu Hause raten musste, wie viele Bohnen in einem riesigen Glasbehälter lagen. Eines Tages war Jorge Luis Borges Gast im Studio. Viele seiner Leser empörten sich, dass ein Intellektueller dieses Kalibers sich mit Raffaella Carràs Bohnen gemein machte. Doch an dem Tag begegnete ein Teil der Welt, die diese Sendung verfolgte, Borges und las danach vielleicht sogar eines seiner Bücher, möglicherweise nur zur Hälfte, aber diese beiden Universen, die sich niemals begegnet wären, kamen miteinander in Kontakt.

Die Begegnung zwischen den Verschiedenen, den am weitesten voneinander Entfernten, ist das, was die Filter der Online-Plattformen heute verhindern. Eigens geschaffene Trichter bringen uns dazu, Bücher mit Ideen zu lesen, die wir schon haben, Lieder zu hören wie die, die wir schon kennen, Ferien an Orten zu machen, die denen gleichen, wo wir schon waren.

Die Filter bringen uns auch Nachrichten und Meldungen aufs Display unseres Smartphones, die denen ähneln, die wir schon einmal gesucht haben. In gewisser Weise Nachrichten, die wir schon kennen, und Ideen, die wir schon haben. Die Plattformen benutzen, was sie von uns wissen. Sie kümmern sich nicht um das, was wir noch erfahren könnten, sie wollen nur, dass uns weiterhin gefällt, was uns schon jetzt gefällt. Dass wir weiterhin Frauen treffen wie die, die wir schon getroffen haben. Sportarten betreiben wie die, die wir schon betrieben haben. Filme sehen wie die, die wir schon gesehen haben. Ist dir das mal aufgefallen? Wenn du und deine Klassenkameradin mit euren jeweiligen Handys eine Suche im Internet macht, bekommt ihr unterschiedliche Ergebnisse oder wenigstens nicht in derselben Reihenfolge. Der Grund ist banal: In den letzten Jahren habt ihr auf unterschiedliche Sites geklickt, dem Netz unterschiedliche Fragen gestellt, also sind die Pop-ups, die Anzeigen, die Informationen, die sich für dich öffnen, nicht dieselben wie die auf ihrem Handy. Von dir wissen sie, dass du eine schreckliche Angst vor Haarausfall hast, von ihr, dass sie keinen Partner, sondern eine Partnerin haben will. Das bedeutet, dass die Plattformen von dir und von ihr privatere Dinge wissen als eure Mütter.

Die Filter verdammen uns dazu, vorgezeichnete Wege zu gehen, als hätten sie bei unserer Geburt schon entschieden, welchen Beruf wir ergreifen, und uns in eine geplante Ehe gezwungen. Wir leben, ohne dass es uns bewusst ist, eingesperrt in einem Hühnerkäfig: Jeder in seiner Legebatterie, umgeben nur von Gleichen. Kontamination — der eigentliche Motor von Fortschritt und Veränderung — ist nicht mehr möglich. Uns trennen nicht die sozialen Schichten, sondern die Gedanken.

Aufgrund deiner Gedanken bestimmen sie, was du kaufst, isst, welche Leute du triffst. Wer dir etwas verkaufen will, wird versuchen, anhand der besuchten Webseiten zu finden, was dir gefällt; wenn du Heavy Metal magst, werden sie dir Leder anbieten, wenn du Filme des Typs »interracial romance« schaust, werden sie dir vorschlagen, eine Biografie von Nelson Mandela oder Martin Luther King zu kaufen. Ein Politiker, der die Wahlen in Montreal gewinnen will, wird sich den Wählern als Liebhaber von Country-Musik oder als Hockey-Fan vorstellen, denn die Interessen der Wähler öffentlich zu teilen, ist der einzige Schlüssel zum Rathaus. Doch die Verflachung betrifft nicht nur Konsumenten, auch Autoren werden dazu verdammt sein, immer wieder das gleiche Produkt hervorzubringen. Schriftsteller wie Umberto Eco, der an einem Tag über Thomas von Aquin und am nächsten über Mike Bongiorno sprach, wird es nicht mehr geben. Wirst du als romantic geboren, stirbst du als romantic, crime bleibt crime, fantasy fantasy, comedy comedy. Jedem Schriftsteller, jedem Regisseur, jedem Sänger, jedem Sportler, sogar jedem Aktivisten oder Politiker wird ein virtuelles Regal zugeteilt, an dem ein Etikett klebt. Wehe, ihr vermischt Blut, es ist verboten, Hybriden zu gebären.

Und während sie lernen, uns immer besser zu katalogisieren, werden wir immer weniger Mittel haben, um zu verstehen, was um uns herum geschieht, denn alles wird dafür eingerichtet sein, uns so vorhersehbar wie möglich zu machen. Je banaler wir sind, desto leichter und schneller bringen sie uns dazu, Waren zu kaufen.

Was brauchst du in so einer Welt? Nun, du brauchst ein einfaches Schema: Freund—Feind, italienisch amico—nemico, französisch ami—ennemi, albanisch mik—armik.

Das hatte Carl Schmitt verstanden, wie ich bei der Lektüre seines Buchs Politische Theologie entdeckt habe, das 1922 herauskam, und als ich es las, fragten mich alle: Warum vergeudest du Zeit mit diesem Scheißnazi?

Du aber verschließ dich niemals in deinen Sicherheiten, im Gegenteil, sobald du dich wohlfühlst, streu Splitt auf deinen Stuhl — eine gewisse Unbequemlichkeit ist immer nötig, um den Horizont zu wechseln.

Wenn die jungen Spartaner gezwungen wurden, vor den Toren der Stadt zu schlafen, um ihre kriegerischen Fähigkeiten zu prüfen, gab man ihnen nichts, um sich zuzudecken, nur den einen Rat, ihr Lager nie mit Stroh zu bedecken, denn das würde sich nach Einbruch der Nacht in die Erde bohren. Besser sei stacheliges Gestrüpp, denn durch die Dornen, die den Männern während des Schlafs ins Fleisch stechen, würden sie die Wärme ihres Blutes spüren.

Die dornigen Sträucher sind die Suche nach dem, was dir ganz und gar nicht gleicht. Ich habe mich dabei oft in Gesellschaft von Louis-Ferdinand Céline, Ezra Pound, Ernst Jünger, Julius Evola und ja, sogar diesem Nazi Carl Schmitt wiedergefunden, der die theoretische Grundlage für die Konstruktion des Nationalsozialismus lieferte. Im Laufe der Zeit habe ich Personen wiedergesehen, die ich in deinem Alter kennengelernt hatte und die auf völlig anderen Lebenswegen als meinem zu genau denselben Schlussfolgerungen gekommen waren wie ich. Es gibt nicht nur eine einzige Straße zur Wahrheit, nicht nur einen Weg, um dort anzukommen. Ich habe keine Vorurteile. Aber ein Urteil habe ich natürlich: Keiner dieser Schriftsteller ist Teil meines Fleisches, meiner DNA, trotzdem haben alle zu meiner Bildung beigetragen. Sie waren nicht mein Sauerstoff, sondern das Kohlendioxid, auch das ist sehr wichtig.

Weißt du, warum Carl Schmitt mich interessiert? Weil die Radikalisierung, die wir heute in der Politik und den medialen Debatten erleben, mit ihm zu tun hat.

Schmitt hatte vorausgesagt, dass man Konsens nur erzielt, indem man Polarisierung, Entgegensetzung und Vereinfachung unterstützt. Er hatte entdeckt, dass sich das soziale Gefüge nur festigt, wenn es einen Feind gibt, einen heimtückischen, gefährlichen, bedrohlichen Feind.

Du wirst mich fragen: »Aber warum muss das soziale Gefüge sich festigen?«

Damit die Geburt eines Führers möglich wird.

»Der politische Feind braucht nicht moralisch böse, er braucht nicht ästhetisch hässlich zu sein, er muss nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten, und es kann vielleicht sogar vorteilhaft und rentabel scheinen, mit ihm Geschäfte zu machen. Er bleibt aber ein Anderer, ein Fremder. Der Feind ist in einem besonders intensiven Sinne existenziell ein Anderer und Fremder, mit dem im extremen Fall existenzielle Konflikte möglich sind. Derartige Konflikte können weder durch eine im Voraus getroffene generelle Normierung noch durch den Spruch eines ›unbeteiligten‹ und deshalb ›unparteiischen‹ Dritten entschieden werden.«

Was sagt Schmitt? Was zeigt er? Er zeigt uns, dass Menschen nur regiert werden können, wenn sie sich von Feinden umringt fühlen. Das besorgt heute das Marketing. Es bewirkt, dass du dich nur von dem umgeben fühlst, was dir vertraut ist, sodass du, ohne es zu merken, nach und nach allem misstraust, was dir nicht gleicht. Also muss ein Produkt dir ähneln, um dir zu gefallen, oder so tun, als sei es dir ähnlich. Es wird dann immer wichtiger für dich werden, dem zu vertrauen, der dir sagt, dass du völlig in Ordnung bist und dass die anderen, oder ein Teil von ihnen, die Feinde deiner Identität sind. Gib dieser Versuchung nicht nach und warne auch die Menschen in deiner Umgebung.

Weißt du, wie oft das Wort »Feind« in Hitlers furchtbarem Buch Mein Kampf auftaucht? Über hundertsiebzig Mal. Was das bedeutet? Dass Hitler die Lektion von Schmitt gut verinnerlicht hatte. Fall du nicht drauf rein, wenn sie dir einreden wollen, dass alle um dich herum Feinde sind. Schrei!

Schmitt hatte verstanden, dass ein Politiker, der sich durchs Studium auf diese Aufgabe vorbereitet, einer, der sich — einmal an der Regierung — darauf »beschränkt«, seine Funktion gut auszuüben, die Gesetze anzuwenden und die staatlichen Institutionen zu respektieren, keinerlei Hoffnung hat, Einfluss auf die Menschen auszuüben. Auch heute will man uns glauben machen, dass erfolgreiche Politik, die Begeisterung entfacht, nicht die des besonnenen und fachkundigen Politikers ist.

Wir dachten, wir hätten für immer abgeschlossen mit der Liturgie der Macht, ihren spektakulären Militärparaden, Ritualen und Fiktionen, stattdessen sind wir wieder mittendrin.

Schmitt behauptete noch etwas anderes, das mir auf unheimliche Weise aktuell erscheint, er sagte, ein Führer könne den gesellschaftlichen Konsens nur im »Ausnahmezustand« erhöhen. Die Macht wird seiner Meinung nach nur dann als solche wahrgenommen, wenn sie einschreitet, um Auswege aus dem Ausnahmezustand aufzuzeigen. Im Ausnahmezustand wird der Führer zum Führer, dann verstärkt sich der Eindruck, er sei unersetzlich und unumgänglich. Der Ausnahmezustand — Schmitt war sich dessen sicher — ist wie das Wunder für den Gläubigen. Ist dir klar, was ein Ausnahmezustand ist? Er ist wie die Pandemie. Dieses Wort kennst du gut, nicht? Du hast erfahren, was es bedeutet, sich mitten in einem Ereignis zu befinden, das die gewöhnlichen Ordnungen unzureichend macht, das die Nervensysteme der Gesellschaft zusammenbrechen lässt und das ganze System zum Absturz bringt.

Wenn die Gefahr mich erschreckt und die Ereignisse nicht erklärbar sind, will ich jemanden, der Entscheidungen trifft. Ich will ein Oberhaupt über mir. Dann sind mir der Schutz der Bürgerrechte und ihre Garantien egal, ich bin bereit, auf meine Freiheit und meine Rechte zu verzichten, nur um jemanden zu haben, der mich aufmuntert, mich leitet und vor allem die anderen ringsumher leitet, die sich auf mich zu stürzen drohen. Schmitt hätte dir erklärt, du könntest dank des Coronavirus nun mit Händen greifen, dass du in einem »unzureichenden System« lebst. Stimmt genau, die Welt, in der du lebst, ist ein unzureichendes System, sogar für Gott. Warum? Weil Gott die Welt erschafft und ihr seine Gesetze gibt, aber das genügt nicht. Er muss ständig eingreifen, um sie zu flicken, um die Risse zu kitten, die sich plötzlich auftun. Das ist für Schmitt das, was wir »Wunder« nennen — ein außergewöhnlicher und nicht geplanter Eingriff Gottes in die Welt. In analoger Schlussfolgerung sagt dir Schmitt, dass die Staaten aus demselben Grund nicht funktionieren: Sie geben sich Verfassungen und Gesetze, in der trügerischen Hoffnung, damit alles kontrollieren zu können, doch in Wirklichkeit bleiben sie Texturen mit losen Maschen und vielen Löchern. Ein Erdbeben genügt, ein Tornado, ein Krieg, eine Finanzkrise, eine Pandemie, und das System schlägt auf allen Seiten leck. Ausnahmezustand. Vorübergehender Verlust eines Gleichgewichts. Und dieser Notstand erfordert das Eingreifen eines »Führers«, der unabhängig vom gesetzlich vorgeschriebenen Weg Entscheidungen trifft, der die Situation in die Hand nimmt. Nur in diesem Moment, so Schmitt, sehen die Menschen in dem »Führer« einen aufsteigenden Stern, ein unvermutetes, blendendes Licht, das jahrhundertlange Kämpfe um Rechte vergessen und starr in nur eine Richtung blicken lässt, auf sein leuchtendes Gesicht.

Ich denke, du hast verstanden, wohin Schmitt dich bringen will. Nur der Ausnahmezustand kann einen Führer erschaffen. Im gewöhnlichen mechanischen, repetitiven Fortgang des Lebens will niemand einen Führer, die Gesetze genügen völlig, und jeder erledigt seine Angelegenheiten allein. Doch wenn die Ereignisse unvorhergesehen und erschreckend sind, willst du die Stimme des »Führers« hören, möchtest du dich seinem Schutz, seinen Entscheidungen anvertrauen, die auf dich ein wenig so wirken wie ein Beruhigungsmittel bei hohem Fieber.

Was folgt nun aber daraus? Dass jeder, der von seinen »Untertanen« wirklich als ein Führer, ein Duce angesehen werden will, unabhängig von Gesetzen, von Gut und Böse, einen Ausnahmezustand braucht. Auf einen Ausnahmezustand muss er hoffen, vertrauen und setzen. Er muss sich wünschen, dass sein Mandat nicht von Wohlstand und Gesundheit, sondern von einer oder mehreren Notlagen geprägt ist, denn nur im Notstand ist der führende Politiker kein hinfälliger, sterblicher Körper wie alle, sondern wird ein Halbgott wie die ägyptischen Pharaonen oder die Kaiser im alten Rom.

Nun frage ich dich: Was tut einer, der »Führer« werden will, aber keine Ausnahmezustände zur Verfügung hat? Er erfindet sie. Er vervielfacht sie. Die Zahlen der Mord- und Einbruchstatistik sinken? Nein, das stimmt nicht, pass auf: Sie werden in deine Wohnung eindringen, dich vergewaltigen, deine Kinder entführen. Die Anzahl der Migranten ist beherrschbar und vertretbar? Falsch, sie steigt schwindelerregend, es gibt eine Invasion!

Denn die »Invasion« ist der Ausnahmezustand!

In geregelten Verhältnissen kann ein Mann der Vorsehung, ein charismatischer Führer, ein starker Mann, der unter außergewöhnlichen Bedingungen eingreift, die Ordnung wiederherstellt, sein Volk rettet und den Sohn beruhigt, der aus einem Albtraum aufschreckt, nicht Gestalt annehmen.

Polarisierung, Radikalisierung, »Freund-Feind«-Schema, in einem Wort: Ausnahmezustand. Alles muss Ausnahmezustand werden, damit du nicht mehr vom Gesetz oder von dir selbst verlangst, zu verstehen, sondern von einem anderen, dass er Entscheidungen trifft. Und wie viel einfacher ist es für dich, am Ende eines anstrengenden Tages dem »Führer« zuzuhören, der dir sagt, wie die Dinge laufen.

Doch wenn das geschieht, wenn du das bemerkst, schrei laut!

Als ich auf dem Gymnasium war, gab es oft Besetzungen. Gibt es sie heute noch bei dir, auf dem Gymnasium Diaz? Ich sehe mich, noch mit Haaren, wie ich aufs Katheder springe, und ich spüre deutlich, wie verlegen es mich macht, mit den Füßen auf dem Tisch zu stehen. Noch lächerlicher aber fühle ich mich heute, wenn ich mich für mein schlechtes Benehmen schäme, denn das ist eine rebellische Tat, wir besetzen die Schule, das Obere muss das Untere werden und das Untere nach oben kommen. Dort stehe ich, ergreife das Wort und spüre, dass etwas um mich herum sich verändert, auf einmal hören die anderen mir zu, vertrauen mir, denn Selbstverwaltung ist ein Ausnahmezustand, es ist mein Ausnahmezustand, der mich zum Anführer macht. Aber schon verklemmt sich etwas im Mechanismus, ich merke, dass die Menschen jetzt mir vertrauen, nicht dem, was ich sage. Das ist riskant. Und wenn ich mit der Polizei verhandle? Und wenn die Lehrer mich überreden, die Besetzung aufzuheben? Ich erkenne, dass ich beides tun könnte, ohne Erklärungen abzugeben, denn die Menschen glauben jetzt an mich. Doch das will ich nicht. Das eine ist, ein Sprecher zu sein, die Diskussion am Leben zu halten … Meine Schulkameraden aber haben den Becher ihrer Rebellion in mich gegossen, und mit diesem Wein kann ich jetzt machen, was ich will … ich kann ihn sogar auf dem Boden ausschütten. Also denke ich, wenn einer die Bewegung und ihre Prinzipien bekämpfen wollte, müsste er mich jetzt nur als Geisel nehmen. Ich gehe auf die Schultoilette und betrachte mich misstrauisch im Spiegel: Ich bin ein Führer geworden! Ein Schauder läuft mir über den Rücken. »Pass auf, jeder Führer endet als Spinner.« »Wieso Spinner?«, wehre ich mich grimmig gegen den Typen im Spiegel, der sich einen Spaß daraus macht, mich zu provozieren. »Ich bin kein Spinner!«, schreie ich ihn wütend an. »Macht finde ich zum Kotzen! Nicht deshalb habe ich auf diesem Katheder gestanden! Blödes Stück Bleiglas, hörst du mich? Ich kämpfe für ein Prinzip, ich verteidige die staatliche Schule, ich bin gegen Privatisierungen … nein, nicht ›ich‹, sondern ›wir‹ sind gegen die Privatisierung der Schulen, wir wollen, dass die Schule weiter dem Nutzlosen verpflichtet bleibt, nicht dem Nützlichen … wir sind Anhänger einer Religion ohne Gott, wir bekennen uns zum Nutzlosen der Ethik und des Wissens! ›Wir‹ wollen keine Sponsoren, keine Manager als Schuldirektoren, keine Profite … Wir kämpfen, damit die Regeln da draußen nicht hier eindringen und damit die hier drinnen nach draußen gelangen!« Ich argumentiere, rege mich auf, protestiere, doch der Scheißtyp, der mich aus dem Spiegel ansieht, hört mir nicht mal zu, lacht und verspottet mich: »Spinner! Spinner! Roberto ist ein Spinner!«

Tatsächlich hat der Direktor schon nach mir gerufen, er will nur mit mir reden, hat erkannt, dass ich der Krug bin, in den meine Kameraden ihren Wein gegossen haben, und dass es reicht, mich in Stücke zu schlagen. Das sagt er nicht direkt, aber ich verstehe trotzdem — es kann mir nur nützen, wenn ich mit ihm verhandle. Denn das Anliegen ist natürlich vernünftig. Jetzt, wo ich der »Anführer« bin, muss ich mir vornehmen, in die Politik zu gehen, damit ich wirklich etwas verändern kann … Scheiße, ich bin wirklich hier reingegangen, ins Büro des Direktors, und habe keine Ohrenstöpsel dabei! Schon ahne ich, dass das Schiff, das ich lenke, direkt auf die Klippen zusteuert, gleich wird es auflaufen und versinken. »Spinner! Spinner! Roberto ist ein Spinner!«, dröhnt mir immer noch die blöde Leier im Kopf. Ich lasse den Direktor stehen, reiße mich aus den Armen der Kameraden, die sich an mich klammern, um zu erfahren, wie es gelaufen ist, schubse einen weg, der sagt, er sei Journalist und würde mir gerne ein paar Fragen stellen … gehe zurück auf die Toilette und versetze dem Spiegel einen Hieb mit der Rechten. Ich blute, aber ich bin wieder frei.

SCHREI, DASS DU VON DEM LERNST, DER ANDERS DENKT ALS DU.

Das Motto und der im Kapitel zitierte Abschnitt stammen aus:

Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, in: »Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik«, 1927, erste Buchausgabe 1932 in der Hanseatischen Verlagsanstalt.

Zur Kombination »Freund-Feind« als grundlegender Kategorie der Gefahr, siehe ebd.

Zum »Politischen« bei Carl Schmitt, vgl. auch: ders., Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf (1921), Berlin 2015, 8. Auflage.

Zum Filter, den die Internetplattformen einsetzen, siehe: Eli Pariser, Filter Bubble: Wie wir im Internet entmündigt werden, München 2012.

WEISST DU, WANN DAS GIFT EINER LÜGE ZU WIRKEN BEGINNT?

Anna Politkowskaja

3.

Nichts ist, wie es scheint

Ich bin bewohnt von einem Schrei.

Nachts flattert er aus.

Und sucht mit seinen Haken nach etwas zum Lieben.

Sylvia Plath

Weißt du, was als Erstes passiert, wenn totalitäre Regime stürzen? Immer? Was sofort geschah, als das kommunistische Regime der Deutschen Demokratischen Republik endete, an der wirklich nichts demokratisch war? In den Kneipen, wo man noch für wenige Mark ein Bier trinken, wo man noch, ohne ausspioniert zu werden, Leute treffen konnte, einen Freund, einen Verwandten, haben sie Pornofilmkassetten verkauft. Ja, damals gab es noch Videokassetten, und kurze Zeit später wurden in Geschäften Leggins verkauft, Schuhe mit sehr hohen Absätzen, Handtäschchen mit Strass. Das Gleiche passiert überall dort, wo ein Regime stürzt: Immer gibt es zuallererst freien Zugang zu Pornos, als wären Pornos der sichere Beweis für das Ende der Kontrolle durchs Militär. Wo es Pornografie gibt, kann es keine totale Ordnung geben. Sie ist zwar kein Maßstab für Menschenrechte und Gerechtigkeit, sicher aber ist, dass autoritäre Regime sie nicht tolerieren, zumindest nicht öffentlich. Alle wollen das Triebleben der Individuen unterdrücken, aus Angst, Freiheit, beginnend mit der sexuellen, könnte sich in vollkommene Freiheit verwandeln. In der Sowjetunion war Pornografie verboten. Als die Sowjetunion fiel, war sie zwar nicht mehr ausdrücklich verboten, wurde in Russland aber stark diskreditiert. Sogar Sexualerziehung, die mit Pornografie nichts zu tun hat, wird als eine Beleidigung der Werte der orthodoxen Kirche und der laizistischen Moral des Staates angesehen.

Für Boris war das jedoch nie ein Problem, denn Boris sah sich, wie die anderen 147 Millionen Russen, Pornos im Netz an. Dort blieben sie zugänglich, trotz der wiederholten energischen Zensurversuche des Roskomnadzor, des föderalen Dienstes für die Aufsicht der Informationstechnologie und Massenkommunikation.

Eines beliebigen Moskauer Morgens steht Boris an der roten Ampel und traut seinen Augen nicht: Hoch über ihm prangt eine halb nackte Frau auf einem Reklameplakat. Also ist die Pornografie aus dem Netz herausgekommen und in die Häuser und Straßen Moskaus eingedrungen. Weiße Haut, halb geschlossene Augen, grellroter Lippenstift, die Scham verborgen, eine Brustwarze deutlich sichtbar. Vier Männerarme und ein Kopf — ebenfalls männlich — versinken im Schoß der Frau, die nicht mehr ganz jung, aber schlank und attraktiv ist. Ein interessantes Detail — findet Boris — ist der Gegensatz zwischen ihrem nackten Körper und den bekleideten Männern, die eine Uniform tragen. Die Uniform der russischen Armee.

»Warum lieben Frauen Uniformen eigentlich so sehr?«, fragt sich Boris, der sich eher fragen sollte, warum dieses Plakat im pornografiefeindlichen Russland Putins auftaucht, als wäre man in Mailand oder New York … Hätte Boris jedoch die einzige Aufschrift am unteren Rand des Plakats gelesen, hätte er verstanden, dass es sich nicht um Werbung oder Pornografie handelt, sondern um Politik. Aber Boris interessiert sich nicht im Geringsten für Politik, er registriert nur befriedigt die erfreuliche Anomalie. Trotz der Kälte kurbelt er das Fenster herunter, zwinkert einem jungen Mann zu, der die Straße überquert, und fragt ihn: »Warum lieben Frauen Uniformen eigentlich so sehr?«

Der Mann antwortet nicht, er hält ihn für verrückt.

Boris fährt los, als die Ampel auf Grün umspringt, und gibt sich selbst die Antwort: »Uniformen sind Ordnung, Sex ist Unordnung. Uniformen sind Benzin für die Erotik, darum geht es!«

Zu Hause angekommen, ruft Boris seinen besten Freund an. Er denkt immer noch an das Plakat, fragt den Freund, ob er es gesehen hat. Der erwidert gelangweilt: »Na, was hast du denn erwartet? Sind doch alle gleich, diese Journalistinnen.«

»Was haben Journalisten damit zu tun?«

»Wieso, hast du sie nicht erkannt? Das ist Anna Politkowskaja! Hast du die Aufschrift nicht gelesen? Sonderausgabe der Zeitschrift Ogonëk: Anna Politkowskaja und ihre Rotlicht-Partys mit russischen Soldaten.«

»Haha, das glaub ich nicht!«

Der Freund: »Ist ja auch unglaublich! All diese Artikel, um der Welt zu sagen, dass russische Soldaten staatliche Vergewaltiger sind, und dann landet sie ausgerechnet mit denen im Bett …«

»Die wollte alle Soldaten für sich allein!«

»Genau … sie war bloß eifersüchtig, weil die immer andere vergewaltigten! So sind die Frauen, sie sagen, sie mögen es nicht, aber sie mögen es, und wie!«

Nach beendetem Telefonat stellt Boris den Fernseher an. Auch in den Nachrichten wird von dem Plakat gesprochen. Die Liberalisierung der Pornografie hat nichts damit zu tun. Sein Freund hatte recht: Es wird berichtet, dass die Journalistin der Nowaja Gaseta, die über jeden Missbrauch schrieb, den die russischen Soldaten in Tschetschenien begingen, sich heimlich mit ihnen vergnügte, während sie dort unten stationiert waren.

Boris denkt an einen bestimmten Artikel, in dem diese Journalistin, Anna Politkowskaja, besonders erbittert gegen die Soldaten wütete, hysterisch geradezu, wie Frauen immer sind, wenn es um Sex geht. Sie berichtete über etwas, was drei jungen Mädchen in der Stadt Argun in Tschetschenien passiert war. Die Soldaten hätten die Mädchen nackt auf dem Marktplatz zur Schau gestellt, mit einem Pappschild, wo auf Russisch geschrieben stand: »Das erwartet euch alle, jede von euch, dreckige Nutten. Ihr werdet alle mit uns ficken.« Auch da trugen die Männer Uniform, und die Mädchen waren völlig nackt. Genau dieser Kontrast ist interessant, denkt Boris. Im Artikel hieß es weiter, ältere Frauen hätten sich den Schleier vom Kopf genommen, um die Mädchen zu bedecken, aber die Soldaten hätten sie daran gehindert.

Boris hat seinen Militärdienst gemacht und weiß, dass dieser Geist bei der Armee herrscht, außerdem kriegt man sowieso Lust, die tschetschenischen Frauen zu vergewaltigen, denn die reden nicht, sie zeigen niemanden an. Die Tschetscheninnen haben eine besondere Mentalität. Der Oberst seiner Truppe hatte sie gewarnt: »Rührt die westlichen Frauen nicht an, vor allem die Journalistinnen oder die von Amnesty International nicht, denn die machen dir dann die Hölle heiß mit all den Journalistenfreunden, die sie haben, diese Nutten! Aber bei den Moslemfrauen könnt ihr beruhigt sein, die können nichts erzählen, weil ihre Männer sie sonst verstoßen würden.« Sergej Kusnezow, der Oberst, erzählte ihm, dass es in Bosnien genauso war. Die Bosniakinnen redeten nicht. Die Serben rissen ihnen einen Schneidezahn aus, um allen zu zeigen, dass diese Frauen vergewaltigt worden waren, das war eine Methode, um sie zu kennzeichnen und deutlich zu machen, dass sie diese Frauen vergewaltigt hatten. Wenn die Frauen nach Hause zurückkehrten, wussten ihre Väter, ihre Kinder, sogar ihre Ehemänner, wenn sie von der Front kamen, was passiert war. »Aber wir«, sagte der Oberst immer, »müssen vorsichtiger sein, denn das hier ist nicht Bosnien, das sowieso allen egal ist! Das hier ist Russland, und Putin wird nervös, wenn gewisse Dinge in der internationalen Presse landen. Er hat sogar Angst vor dem Urteil der Deutschen, wer weiß warum besonders vor den Deutschen, mehr als vor anderen …«

Da ist er, Putin. Gerade ist er im Fernsehen erschienen. Er erklärt, er sei gegen die Enthüllungen über das unkonventionelle Verhalten der Journalistin. Er sagt, diese Fotos drohten das Bild der gesamten Armee zu beschädigen, der Medienrummel um diese Geschichte gefalle ihm nicht, er verlange von den Journalisten mehr Respekt gegenüber den Familien der Soldaten und den Verwandten der Journalistin.

Boris aber denkt, dass Putin sich gewaltig irrt, dass dieses Plakat dem Ansehen der Armee mitnichten schadet. Schließlich haben die Soldaten Anna Politkowskaja nicht vergewaltigt, sie ist es doch, die sichtlich genießt, von allen genommen zu werden! Wenn überhaupt, ist das ein Superspot für die russische Armee! Ihr werdet sehen, die Bitten um Aufnahme in die Militärakademie werden sich verdreifachen.

Das Telefon klingelt.

»Siehst du?«

»Hab’s gesehen, ja. Du hattest recht, vielleicht wollte sie sie nur interviewen … hahaha!«

»Nichts ist, wie es scheint!«

»Stimmt … nichts ist, wie es scheint.«

Am 27. März 2000 zwischen Mitternacht und ein Uhr geschah in Tschetschenien ein Mord, der in der ganzen Gegend einen Flächenbrand hervorrief.

Am Anfang einer Fehde steht immer eine grausame Bluttat, die alles auslöst. Sie prägt sich dem Bewusstsein der Menschen auf der einen und auf der anderen Seite der Barrikade wie ein Brandzeichen ein, und von ihr hängt dann die endlose Reihe der Racheakte ab.

Sogar das Blutbad von Beslan ließe sich auf diesen ersten Mord zurückführen. Hast du die Bilder in der Schule von Beslan gesehen? Als die Terroristen mit der Durstfolter bei den Kindern begannen? Je länger es dauerte, bis ihre Forderungen erfüllt wurden, desto länger durften die Kinder nicht trinken. Jede Stunde, die verging, war eine Stunde ohne Wasser für die Kinder. Und jetzt erkläre ich dir, wie die Bilder dieser Kinder, obwohl sie, ja, da hast du recht, vier Jahre später gemacht wurden, in einem Ursache-Wirkungsverhältnis zu dem Mord in Tschetschenien zwischen Mitternacht und ein Uhr am 27. März 2000 standen.

Jedes Land hat seine Konfliktzonen. Regionen, in denen die Verletzungen so tief waren, dass sie atavistischen, glühenden Hass erzeugten. Großbritannien hat Ulster, Spanien die baskischen Provinzen, Indien hat Kaschmir. Russland hat nach dem Ende des Kommunismus unter vielen ungeklärten Identitätsproblemen dasjenige Tschetscheniens.

Am Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Tschetschenen unterworfen und ihre Territorien gewaltsam dem zaristischen Russland angegliedert. Um ihre Unabhängigkeit zu erlangen, haben sie sich seither, immer wenn sich die Gelegenheit ergab, jedem Feind des Kremls, ob gut oder böse, angeschlossen. Sie haben auch jene unterstützt, die auf ihren Uniformen das Hakenkreuz trugen, denn sie hätten die Nazis den Russen vorgezogen, so unglaublich dir das erscheinen mag. Zur Strafe ließ Stalin sie massenhaft deportieren, wobei es viele Tote gab, doch gerade das machte den Geist der Tschetschenen noch unbeugsamer.

Als die Sowjetunion 1991 zerfiel, lief man hinaus auf die staubigen Straßen dieser Gebirgsregion und feierte! Onkel und Tanten umarmten ihre Nichten, Väter ihre Kinder, die Nachbarn gaben sich tief bewegt die Hand. Doch von den Öffnungen durch Gorbatschow und Jelzin war auf den Bergen des Kaukasus bald nichts mehr zu spüren. Und durch die Nebel dieser abermaligen von zahllosen Enttäuschungen schlichen sich die islamistischen Warlords ein, die alles noch komplizierter machten. Ein Wettstreit begann, wer die Zivilbevölkerung grausamer behandelte: Die tschetschenischen Guerillakämpfer drangsalierten die Zivilisten, damit sie nicht mit den Russen kollaborierten, die Russen drohten den Zivilisten, damit sie nicht mit den tschetschenischen Guerillakämpfern kollaborierten. Ein »Wettstreit«, den Russland in den 90er-Jahren mit zwei blutigen Kriegen gewann, die 100.000 Zivilisten und 25.000 Soldaten das Leben kosteten und 31.000 tschetschenische Kinder zu Invaliden machten. Eine weitere Folge waren zermürbende, grausame Guerillakämpfe.

Flüchtlinge, Deportationen, Vergewaltigungen, Traumata. Die Vorgehensweise in dieser Art bewaffneten Konflikten kennst du, oder?

Durch Tschetschenien, wird man dir sagen, verlaufen Öl- und Gasleitungen, die Russland nicht verlieren darf. Du wirst auch hören, was Afghanistan die Parteispitzen gelehrt hat: Wenn die russischen Panzer islamisierte Gebiete verlassen, kommt nicht die Demokratie, es kommen die Taliban. Wer so argumentiert, unterschlägt dir, was in Syrien passiert ist. Die »Taliban« kommen, weil der Staat die Zivilbevölkerung bis aufs Blut quält, nicht weil die Panzer sich zurückziehen. Junge Menschen ohne Rechte, ohne Schule, ohne Respekt, ohne Zukunft — sie reihen sich bei dem ein, der ihnen als Erster ein AK-47 in die Hand gibt.

Wenn der Staat seine Rolle aufgibt und zur bewaffneten Bande wird, endet die Hälfte der Zivilbevölkerung in den Händen der Warlords, und die andere Hälfte kann nur darauf warten, dass man ihr die Kehle durchschneidet und sie in ein Massengrab wirft. Heißt man dann Wladimir Putin — wurde also im Inneren des KGB aufgezogen —, ist es schwer, wenn nicht unmöglich, aus dem Schema staatlicher Rache auszubrechen.

Wenn du beim Betrachten eines Konflikts den Überblick verlierst, rate ich dir, dich immer an das Recht zu halten. Denn Regierungen entstehen und vergehen, manchmal sind sie gut, öfter sind sie schlecht, doch die Errungenschaften des Rechts, die sind unveränderlich. Dafür gibt es internationale Gerichte, sie haben die Aufgabe, zu bestätigen, dass kein Ausnahmezustand, in keinem Teil der Welt, unter welcher Regierung auch immer, die totale oder partielle Aufhebung des Rechts legitimieren kann.