Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

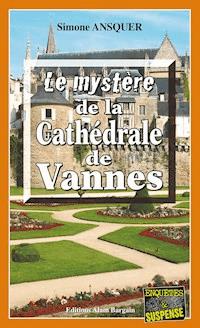

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Enquête et suspense

- Sprache: Französisch

Le dernier message enregistré dans le smartphone de James désigne son assassin...

Sa dernière volonté : être enterré avec son smartphone. Le lien secret qui unissait James à son portable était trop fort pour tomber dans l’oubli. Le dernier message enregistré désigne son assassin. Les amis de James vont mener l’enquête avant qu’un autre meurtre ne plonge Belle-Île dans le chaos. Qui sera la prochaine victime ? Mathias, Hugo ou Vincent? Est-ce que Argy, une jeune belliloise à l’esprit tourmenté, sera capable de déjouer le complot qui se trame ? Elle a moins de vingt-quatre heures pour agir et entraîner Mathias de la citadelle à la plage de Donnant.

Plongez au coeur d'une enquête à Belle-Ile, et suivez pas à pas les investigations d'Argy, jeune femme à l'esprit tourmenté, bien décidée à déjouer le complot qui se trame !

EXTRAIT

Pendant que Argy et Mathias s’enlaçaient à l’en trée de la Citadelle, en plein bourg, des poissons rouges entamaient une ronde frénétique au fond d’un aquarium. Vincent les suivait des yeux. Il se dit mentalement « dès que l’un d’eux se positionne sous le culot du magnum, je me lève d’un bond. Dès que… » Depuis combien de minutes Vincent était-il là, immobile sur le canapé, face à cette femme avec son rouleau à pâtisserie posé sur les genoux ? Le décor était théâtral, les aquariums, les flûtes à champagne, le feu rougeoyant dans la cheminée, un chapeau melon collé à sa cuisse, une grande malle ouverte qu’il discernait derrière l’épaule d’Éléonore. Il lui faudrait bousculer cette femme pour atteindre le couloir et emprunter l’escalier. Elle lui avait dit qu’Hugo se reposait dans une chambre au premier étage. C’était si improbable, à moins qu’Hugo y ait été contraint. Ce petit bout de femme d’âge mûr avait-il accompli l’exploit de retenir contre son gré son ami ? L’assassinat de son fils lui avait-il fait perdre la raison ? Elle semblait ne pas le voir, plongée dans ses pensées, le regard hagard ; sa tête penchait tantôt à droite, tantôt à gauche. Brusquement, un poisson rouge vint lécher le socle de verre, tentant en vain de pénétrer par le culot dans la bouteille. Hugo se leva d’un bond, accrocha au passage les montants de la malle pour atteindre le vestibule. Il monta quatre à quatre les marches de l’escalier, hurlant :

— Hugo, tu es là ?

Aucune réponse, aucun bruit. Il hésita plusieurs secondes. Alors qu’il poussait violemment la porte de la première chambre, Éléonore le rejoignit puis lui attrapa le bras.

A PROPOS DE L'AUTEUR

Née à LaRochelle en 1960 où elle a grandi,

Simone Ansquer vit aujourd’hui sur la presqu’île de Quiberon et y cultive ses passions pour les sports nautiques, les voyages, l’histoire et la peinture. Dans ce septième roman, l’auteure signe un polar diaboliquement connecté avec son temps.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 399

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

REMERCIEMENTS

À Alain Bargain

PROLOGUE

Mourir un peu chaque jour et mourir un jour, ce jour sans lendemain.

Dans moins de trois heures, Mathias serait assis à l’arrière d’un taxi, direction l’aéroport Haneda International. Il ne pouvait continuer à fuir ainsi, c’était écrit.

Tout était écrit et il ne possédait pas le script.

Tout était codé et il ne possédait pas la clé.

Désormais, qu’est-ce qui pouvait bien avoir un sens ? James mort, il serait le prochain sur la liste.

Allongé sur le lit, yeux grands ouverts, il se demanda quand il avait ri pour la dernière fois, d’un rire vrai qui secoue de l’intérieur. Il n’arrivait plus à s’en souvenir.

Quand avait-il dormi d’un sommeil réparateur ? Huit ou dix jours, il n’en était pas sûr.

Quand avait-il éternué pour la dernière fois ? Ce matin, de cela, il en était certain.

Des tubes de médicaments jonchaient le sol de sa chambre d’hôtel. Au dos d’une ordonnance, il était noté quatre chiffres suivis d’un texte « Lorsque le jeu débuta, les Supersaurus étaient en voie d’extinction. »

Mathias déchira l’ordonnance. Il mourait d’envie de fumer mais, à Tokyo, c’était un réel problème.

IVINCENT ET HUGO

Belle-Île, Sauzon – Le 1er avril

Plantés, droits comme des I, regards fixes, leurs épaules se touchaient. Au garde-à-vous, les deux hommes ressemblaient à deux soldats de plomb ayant enfilé des pardessus anthracite. Mal à l’aise, ils retenaient leur respiration.

La maquette d’un trois-mâts flottait non pas au-dessus des flots mais bien dans les airs. Ce vieux gréement, Vincent semblait le contempler avec fascination. Vision aérienne et intrigante. La contemplation était feinte, son esprit vagabondait uniquement au gré des œuvres exposées. Ses yeux surfaient sur une vague invisible, passant de la crête du mât d’artimon de cette maquette au pont d’une autre, celle d’une chaloupe sardinière, pour finir leur course sur la verticalité de l’imposante toile accrochée sur le mur à quelques mètres en face de lui. Couleurs vives du portrait, le personnage arborait une magnifique chevelure. Magie du lieu, aspiration par cette huile anonyme et transport par les notes de musique qui résonnaient en lui avec force. Soudain, Vincent expira et, de sa bouche, un murmure filtra :

— Par troll, tu suggères une créature machiavélique aux pieds crochus.

Hugo esquissa un sourire discret, extrêmement discret, avant de répondre à voix basse à Vincent.

— Non… enfin presque, une internaute malfaisante qui bave sur les forums.

— Quoi qu’il en soit, elle n’est pas venue au rendez-vous.

— Donc, j’avais vu juste, elle m’a tout l’air d’être un troll.

Bien que son français soit parfait, Hugo roulait les « r ». En l’entendant prononcer le terme « troll » avec son accent hispanique, Vincent perçut ce souffle sans poids comme un immatériel bruissement de feuilles. À peine la mélodie automnale s’était-elle envolée, qu’il grimaça.

Dents à peine desserrées, Hugo renchérit sur le ton de la confidence.

— Excuse-moi mais ton histoire est quelque peu glauque. Draguer sur les réseaux sociaux, déclarer sa flamme sur un “chat”, voire s’engager sans jamais avoir même senti l’épiderme de l’élue frémir sous ses doigts… Franchement, je n’adhère pas au concept.

— Moi non plus. Mais avec elle, c’est différent.

— Différent, en quoi ? Je t’écoute, quelles sont tes références ?

— Aucune. Différent, c’est tout.

— Un peu court comme argumentaire.

— Sur le Net, on se parle, on se claque la porte au nez, on revient et on se réconcilie. Comme dans la vraie vie.

— Quelle porte, uniquement un trou de serrure virtuelle et ce « on » mate par ce trou…

— Pas du tout, on…

— On, on… Je te parle de toi et de cette fille.

— Daphné, elle se prénomme Daphné.

— Même son prénom sonne faux. Je flaire la contrefaçon, l’arnaque sur le produit made in Grèce.

— Elle n’est pas un produit.

— Elle agit comme si elle l’était, en faisant monter les enchères affectives. Donc, elle t’a posé un lapin.

— Absolument pas.

— Avoue, tu l’attendais fébrilement dans ce bar et lorsqu’elle en a franchi le seuil, comme elle avait un faciès repoussant, tu t’es lâchement éclipsé pour te planquer aux toilettes.

— Si c’est un interrogatoire, ce n’est pas le lieu… La vérité, elle a eu un empêchement. Cela arrive à tout le monde, un empêchement.

— OK. Inutile de t’emporter. Parle moins fort.

Une femme vêtue intégralement de noir se retourna, foudroyant du regard les deux hommes. Vincent baissa la tête et se mit à fixer le bout de ses chaussures parfaitement cirées. Quelques secondes plus tard, considérant que la musique couvrirait suffisamment ses murmures et lui éviterait les foudres de la femme en noir, il chuchota à Hugo, debout à sa droite.

— Je ne suis pas le genre de type à me complaire dans ma bulle virtuelle. Je ne vais pas tomber amoureux de mon écran tactile.

— Préférable. Quel genre d’empêchement ?

— L’hospitalisation de sa grand-tante. Fracture du fémur.

— Ah… Bête.

— Tu doutes ?

— Et toi ?

— Daphné est très proche de sa famille.

— Quant à toi, tu es trop proche de ton smartphone. Je parierais qu’il t’accompagne jour et nuit, où que tu ailles, quoi que tu fasses.

— Du nomadisme connecté.

— J’avais raison, ta puce te suit partout.

— Chacun trouve son bonheur là où il le peut.

— Fais gaffe aux vibrations, mon ami…

Vincent ne répondit pas. Après une minute de silence, il susurra :

— James m’avait avoué qu’il voulait se faire enterrer avec son smartphone.

— Glauque, je persiste. Donc, tu la vois quand, ta dulcinée ?

— Plus aucune nouvelle depuis huit jours.

— Que diable, un peu de cran, passe-lui sur-le-champ ce coup de fil fatal.

— Tu es dingue, pas ici. En plus, blasphémer en ce lieu…

— Allez, tu n’as qu’une vie. Tout peut si vite basculer.

— Pas tort. Enfin, ça craint un peu.

Vincent retroussa sa lèvre supérieure, affichant le sourire du matou tigré d’Alice au pays des merveilles. La couleur de sa peau, d’un brun métissé, faisait ressortir la blancheur de ses dents. Délicatement, de la poche de son pardessus sur mesure, il sortit l’objet du futur délit puis composa le numéro de Daphné en toute discrétion. La musique cessa enfin. Devant l’autel, le prêtre prit son inspiration, ouvrit la bouche, prêt à débuter son homélie funèbre. Soudain, provenant du cercueil placé dans la travée centrale face à lui, une sonnerie sourde retentit. L’homme de Dieu se figea. Interloqué, il demeura muet. Sur tous les visages qui lui faisaient face, tous, il put lire la consternation. Les neurones de la cinquantaine de personnes massée dans l’église Saint-Nicolas de Sauzon, s’affolèrent, dans un silence religieux. Vincent pressa avec force l’avant-bras d’Hugo. Ce dernier bredouilla :

— Mierda…

IIMATHIAS

Tokyo – Quartier de Roppongi

La tête à l’envers ou plutôt la terre à l’envers, le décalage horaire était-ce cela ? Les aiguilles de son horloge interne tournaient à contresens depuis que Mathias vivait le jour en pleine nuit. Huit jours sans véritable sommeil dans une ville où le jour se confond avec la nuit.

Les rares façades des buildings qui ne s’étaient pas transformées en publicité géante ressemblaient à des écrans plasma orphelins, dépourvus de pixels. Mathias avait réussi à dénicher et même à entrer dans un savoureux immeuble ne vantant rien sur sa façade de verre, un édifice exceptionnel, pour lui qui n’était pas un Tokyoïte avide d’étoiles accrochées aux fenêtres. Assis sur un inconfortable tabouret face à une tablette en acier, il fixait la vitre. Clairement, l’inconfort du lieu signifiait qu’il n’était pas question de rester flâner là. Le temps d’allumer une cigarette, de la griller jusqu’au filtre, d’écraser le mégot dans un cendrier et de regagner la rue. Vite, agir vite pour fuir le délit. Pourtant, le spectacle aurait valu la peine de s’attarder dans la bulle enfumée. Par-delà la baie vitrée du deuxième étage de l’immeuble situé à l’angle d’un croisement, la ville s’agitait dans la nuit, les taxis s’affolaient, les passants se massaient : fourmilière grouillante et colorée où chaque être suivait un fil invisible, connu de lui seul. Aucun choc frontal, tous savaient où aller, comment y aller, comment se comporter. Des règles régentaient parfaitement l’ensemble pour donner une cohérence au monde d’en bas. À Tokyo, il n’était pas simple de griller une cigarette dans la rue. En revanche, les bars de nuit, les restaurants d’after-work accueillaient les fumeurs. Cigarette et alcool pour les hommes à la sortie du travail. Parfois, une masse compacte d’anonymes, tous debout sur le bitume, se pressait sans toutefois se toucher, fumant à l’air libre dans un espace dédié aux fumeurs. Étrange. Souvent, ces fumeurs se regroupaient dans un aquarium.

Des cinq hommes présents dans l’aquarium, Mathias était le seul à contempler le spectacle de la rue. Les autres fixaient l’écran de leur portable. Ailleurs, ils étaient tous ailleurs, mais où ? « James aurait aimé cette ville, ultra-connectée », songea-t-il.

Nerveux, Mathias consulta sa montre. Elle était encore à l’heure française. Seize heures en France et il n’avait pas sommeil ici. De l’autre côté de la terre, quatre coups venaient de sonner au clocher d’une petite église française, probablement que le prêtre baissait la tête, que les fidèles serviteurs de Dieu se signaient. James venait de tirer définitivement sa révérence au monde des vivants.

Mathias sortit son paquet de la poche de sa veste, joua avec son briquet : flamme de la vie, perte d’un ami, ultime hommage. Il regarda le spectacle qui se jouait en bas sans même le voir. Les yeux humides, le regard fixe.

Soudain, il crut reconnaître James au milieu de la foule. Était-ce lui l’homme au chapeau melon, l’être sans visage, celui-là même que Magritte avait peint à l’infini, déclinaison obsessionnelle de monsieur Tout-le-Monde, de l’unique ? Ce ne pouvait pas être James, évidemment.

Une main se posa sur son épaule. Surpris, il se retourna puis, calmement, offrit du feu au Japonais qui hochait la tête. Pas un mot, un hochement du chef pour s’exprimer, pour s’excuser de ne pas avoir de briquet, pour remercier, pour exister face à un étranger perdu dans l’aquarium tout comme lui. Mathias n’alluma pas la cigarette qu’il tenait entre ses doigts. Dans l’expression « mourir d’envie », le verbe mourir le glaçait.

Dans deux heures, Mathias remettrait sa carte d’embarquement à une hôtesse.

Il sortit de la bulle. Des millions de parapluies transparents s’ouvrirent dans une communion parfaite, protégeant Tokyo de la pluie. Il pleuvait sur la ville, il pleuvait dans son cœur. De l’autre côté de la planète, un ami venait de faire ses adieux.

IIIGRETA

Paris 20e – Une semaine plus tard

Le 8 avril au matin, square Édouard-Vaillant, deux pies batifolaient sur le gazon fraîchement tondu. Leurs longues queues caressaient l’herbe vert tendre. Nerveuse, Greta, assise sur un banc, croisa ses jambes puis les décroisa. Par le glissement de son genou droit sur le gauche, elle amplifiait l’effet de brillance du voile de ses bas, suggérant une transparence parfaite. Longuement, elle contempla ses ongles vernis à la couleur grenat avant de tapoter enfin le bras d’Hugo avec une délicatesse extrême.

— Ainsi, dans l’église, personne n’a ouvert le cercueil.

— Pour quoi faire ?

— Pour répondre.

Hugo haussa les épaules.

— Mais qu’est-ce que tu t’imagines, nous étions tous totalement chavirés.

Déçue tout autant qu’irritée, Greta renchérit.

— Tous bouleversés, même celui qui a déposé le portable à côté de la dépouille.

Greta marqua un temps d’arrêt, le terme “dépouille” lui était venu naturellement. Pourtant il sonnait faux dans sa bouche, même s’il tintait juste aux oreilles d’Hugo. Elle se racla légèrement la gorge pour affirmer :

— Enfin, le type aurait pu y songer qu’il pouvait se mettre en branle à tout moment. Le genre mode vibreur, ce n’est pas sorcier.

— Celui ou celle qui a osé introduire l’objet dans la poche de la veste de James n’a pas dû y penser.

— Morbide et étrange, ce coup du téléphone déplacé. Tu le savais, qu’il voulait se faire enterrer avec son portable ?

— Il est fréquent que des proches glissent des petits objets ayant appartenu au défunt près du corps. Je crois me souvenir que James en avait émis le souhait de son vivant.

Greta frissonna.

— Moi, j’ai du mal à parler de ces choses. Incinéré ou pas, enterré ou pas, grignoté par les vers ou pas.

— Passé 40 ans, on se permet d’évoquer le sujet, lui rétorqua Hugo.

N’imaginant même pas que la remarque lui était adressée, Greta questionna :

— Il avait 40 ?

— Quarante-deux.

— Je lui en aurais donné 39. Enfin, je le connaissais à peine.

Hugo esquissa un sourire. Avec effronterie, elle mentait sans vergogne. Elle savait exactement quel était l’âge de James.

— En réalité, vous vous étiez perdus de vue, rétorqua Hugo.

— Tout à fait, preuve en est, je n’ai pas été conviée à son enterrement.

Hugo fut surpris par la remarque. Greta empilait les invitations sur papier glacé : cocktails, vernissages, avant-premières, marques d’attention de galeristes plus ou moins connus. Elle aimait se montrer en public, quelles que soient les sollicitations, pour glorifier une vague relation tout autant que pour conspuer un ami ou même applaudir un ennemi. Narquois, il lui claqua :

— Pas besoin de carton dans de telles circonstances. D’habitude…

— Habituellement, je m’incruste, c’est ce que tu sous-entends. Je vois à ton petit sourire moqueur que tu as une piètre opinion de moi.

Un joggeur s’arrêta dans l’allée à quelques mètres du banc et fit quelques étirements. Avant qu’il ne s’apprête à repartir à petites foulées en direction du kiosque à musique, Greta prit le temps de le toiser de bas en haut puis subitement s’en désintéressa et se tourna vers Hugo.

— Le cercueil, était-il plombé ?

Greta plissa le front, marquant ainsi sa réflexion. Préoccupée, elle se mit à parler avec emportement.

— Déjà que l’on capte mal dans une église, alors dans une caisse plombée… Tu crois qu’il y a du réseau sous terre ? Et la batterie ? Techniquement aberrant. Pourquoi James aurait-il agi de la sorte ? Enfin, pourquoi aurait-il souhaité être enterré avec son portable ?

Étourdi par le foisonnement de questions, Hugo abdiqua.

— Il faut croire qu’il avait ses raisons.

— À mon avis, il souhaitait que personne n’aille fouiller dans sa vie. C’est ça. Les photos, les vidéos, la messagerie, tout ! C’était bien son portable, le sien ?

— J’imagine mais je ne pourrais l’affirmer. C’est compliqué.

— Donc, comme je le supposais, personne n’a eu le culot d’ouvrir le cercueil.

— Détrompe-toi, il a été ouvert mais plus tard.

Sourire aux lèvres, elle semblait attendre qu’un miel malsain sorte de la bouche de son informateur, qui ne se laissait pas aller facilement aux confidences. Elle renchérit.

— Sa vie va être passée à la cribleuse. L’enterrement a été reporté, je suppose.

— Tu n’as toujours pas reçu de carton ? lança ironiquement Hugo.

La jeune femme dodelina de la tête.

— Le portable fait de nous tous des passe-murailles.

— James se plaçait au summum de cet art.

— Je ne sais pas encore si je voudrais finir en cendres et que mes restes soient dispersés dans le jardin du souvenir. Néanmoins, ce que je peux affirmer dès à présent, c’est que mon code PIN, eh bien, je l’emporterais où que j’aille, au septième ciel, en enfer ou au nirvana des nanas. Parce que mes textos, même les plus anodins, les « koi29 » ou « kestufé », eh bien je ne veux pas que mes copines les lisent après ma mort.

Sa myriade de copines rendait Greta pathétique aux yeux d’Hugo. Elle se comportait telle une adolescente avec des secrets de gamines alors qu’elle était en réalité une adulte d’âge mûr refusant de vieillir. Hugo se devait de recentrer les propos de Greta.

— Peut-être que James avait des choses bien moins anodines à cacher. Si tel est le cas, la police le découvrira vite.

— La police ! Pire que les copines, les gendarmes… Quoi que. Mais, pourquoi la police ? Ce n’est pas une affaire d’État que de vouloir passer dans l’au-delà en compagnie de son smartphone.

— Tu n’es pas au courant pour l’autopsie ?

Le nez de Greta se retroussa.

— L’autopsie ?

— Suspicion d’empoisonnement.

Greta écarquilla les yeux. Ses longs cils parfaitement lissés se mirent à battre de façon irrépressible.

— Énormissime ! Raconte.

— Intoxication à l’eau, lui asséna sèchement Hugo.

— Comment cela, un excès de glaçons dans son whisky ?

— La part des anges.

— Quel ange ?

Prenant conscience que la mort de James pouvait ne pas être accidentelle, elle commença à s’agiter sur le banc. Pour clore la conversation, Hugo s’empressa d’annoncer :

— Excuse-moi, je suis overbooké en ce moment, aussi je vais devoir te laisser. Au fait, ton séjour à Tokyo s’est bien passé ?

Comme pour s’étourdir de paroles, elle se mit à s’exprimer avec un débit plus rapide.

— Oui. Deux semaines palpitantes. Je suis arrivée à l’aéroport en pleine nuit, Toshima m’attendait comme prévu mais je n’ai pas pu voir…

En se levant du banc, Hugo coupa court au monologue qui s’annonçait. Il regrettait d’avoir relancé la conversation en questionnant Greta sur son voyage au pays du Soleil levant. Tout autant, il se maudissait de l’avoir croisée dans le square. Évidemment, elle résidait à deux pas de chez lui, ce qui justifiait cette rencontre qui, selon lui, n’avait rien de fortuit. Greta connaissait fort bien ses habitudes et il aurait parié qu’elle l’attendait dans le square depuis une bonne heure. Hugo hésita avant de s’engager dans l’allée, il se retourna et lui sourit, il devait faire preuve d’un minimum d’attention à son égard compte tenu des circonstances. En guise d’adieu, il lui lança :

— Une autre fois, nous prendrons le temps d’en parler plus en détail.

Greta le héla :

— N’oublie pas que nous avons rendez-vous dans trois jours… Mon beau latino !

Hugo ne se retourna pas une seconde fois, il n’était pas près d’oublier ce fameux rendez-vous et elle le savait pertinemment.

IVCLÉMENCE

Paris – La Défense – Le 8 avril, fin de matinée

Tout comme Greta, son amie et collègue, Clémence n’était pas adepte du “no make up”. Le naturel marchait pour les jeunes filles mais pas pour cette quadra, aux cheveux blond platine, qui acceptait volontiers de mentir sur son âge. Elle traquait la moindre ride, se maquillait savamment et cultivait l’art de mettre son corps en valeur en choisissant des tenues qui l’avantageaient généreusement. Évasive en ce qui concernait sa date de naissance, elle avouait aisément être hypocondriaque à plein temps, en précisant que là était son seul défaut.

Dans la firme qui l’employait, les bruits de couloir résonnaient contre la tôle de la machine à café. L’espace détente, deux tabourets installés devant un minuscule comptoir, se prêtait à l’échange rapide d’informations, professionnelles parfois et personnelles le plus souvent. Le bout de sa langue vint chercher le filet de mousse à la caféine posé sur sa lèvre supérieure pour le ramener avec délicatesse dans sa bouche.

Elle avala une gorgée tout en dévisageant Vincent, puis se lança enfin.

— Alors, qu’est-ce qu’ils ont découvert ?

— Qu’il souffrait de nomophobie.

— Cette maladie m’est totalement inconnue. D’ailleurs, une phobie n’est pas mortelle. C’est vrai que, la dernière fois que je l’ai vu, il se traînait une tête de déterré et avait perdu quelques kilos. Peut-être faisait-il un régime pour conserver la ligne ? Enfin, comme il me semblait en petite forme… et que je l’ai croisé incidemment quelques jours avant son décès. Ce ne serait pas contagieux, par hasard ?

— Probable, mais nous sommes tous plus ou moins atteints.

Inquiète, Clémence retroussa son nez.

— Donc, la nomo… maladie infectieuse ?

— Étrange infection, en vérité, une peur, la peur incontrôlable d’être séparé de son portable. En moyenne, James le consultait deux cents fois par jour.

Poussant un grand soupir de soulagement, Clémence répondit :

— Je suis rassurée, parce que… Greta m’avait raconté n’importe quoi, une intoxication à l’eau, selon elle.

— Intoxication n’est pas le terme qui convient.

— Comment cela ? Il aurait fait un malaise à la suite de cette intoxication, puis une mauvaise chute. Terrible accident !

— Tu as dû mal comprendre, c’est bien plus sinistre, empoisonnement à l’eau.

— Mince alors, il aurait bu de l’eau croupie, moi qui n’ai pas cru Greta tout à l’heure. Aurais-je mal interprété ses propos ? Je vais lui envoyer un SMS, tout de suite… Eau du robinet ou minérale ? questionna-t-elle, tout en tapotant sur l’écran de son smartphone.

— Pourrais-tu attendre que je sois parti pour contacter Greta ?

— Excuse-moi.

Vincent pesta :

— Des centaines d’amis sur les réseaux sociaux et une cinquantaine de personnes à son enterrement. Déprimant, quand on y songe. En fait, l’amitié ne se résume pas à un clic.

Nerveux, Vincent fouilla dans la poche de sa veste à la recherche d’une pièce de monnaie.

— Tu étais au courant que James avait payé pour participer à un jeu ?

Les yeux de Clémence fixaient son écran.

— Tu disais… Un jeu de piste ?

— Non, plutôt jeu du cirque ! s’exclama Vincent, exaspéré.

— Quel rapport avec son décès, enfin avec cet effarant empoisonnement ?

— Probablement qu’il n’y a pas de lien. Je me fais peut-être des idées.

— Combien lui avait coûté sa participation à ce jeu ?

Une pièce dans la fente et le café se mit à couler dans le gobelet. Vincent récupéra sa boisson fumante.

— Un paquet de monnaie sonnante et trébuchante.

— Le jeu devait en valoir la chandelle pour que James ait accepté de casser sa tirelire. Tu gagnes quoi ?

— Mystère. Pour être dans le secret des dieux, il faut avoir le code à quatre chiffres.

— Comme un code PIN.

Surpris par la remarque, Vincent acquiesça d’un mouvement du menton. Bien que notoirement idiote de son point de vue, Clémence pouvait parfois faire preuve de bon sens. Elle le surprenait par son phrasé naturel cadrant fort peu avec son physique sophistiqué.

Elle l’interloqua lorsqu’elle s’exclama :

— Énormément, il avait énormément d’argent !

— Aucune indécence à cet état.

— Seule indécence dans son cas, lui présenter la note au restaurant.

— D’accord avec toi. Enfin, les bons petits plats, c’est bien fini pour lui.

— James était plutôt haricots verts… Alors, tu m’as bien dit qu’il a été empoisonné, c’est monstrueux. Pour moi, James restera une véritable énigme. Énigmatique jusque dans la mort. Se faire enterrer au pays des pierres qui poussent, c’était déjà étrange…

— En Bretagne, Clémence.

— C’est ça, dans la contrée des pierres dressées. Pas loin de Carnac.

— Si tu veux, à Belle-Île plus précisément. Caveau de famille, ça te parle ?

— OK. Rien que de songer à toute cette eau, j’en ai le mal de mer. Et Hugo, il avait fait le voyage au pays du granit ?

— Nous étions ensemble à l’enterrement et j’aurais préféré qu’il ne m’accompagne pas.

D’un geste maîtrisé, elle jeta son gobelet dans la poubelle. Cette remarque assassine lui plaisait. Elle ne supportait pas Hugo alors qu’elle avait un petit faible pour Vincent. Métis aux allures de dandy, il la fascinait. Plus tard, un jour, elle lui lâcherait la vérité. Ensemble, formeraient-ils un couple d’associés tout autant que d’amants ? Elle deviendrait son double sur lequel il pourrait compter.

Pour le moment, ce grand timide programmait l’amour, surfant sur des applications de rencontre. Le hasard ne lui suffisait pas, il se nourrissait d’amour programmé. Pernicieux logiciel, songea Clémence.

Elle tritura une de ses mèches blondes et demanda sans vraiment réfléchir :

— Le concepteur de ce jeu, est-il connu ?

— Son pseudo l’est. Argy.

VARGYNNIS

Banlieue parisienne – Le 11 avril, à l’aube

Argy, diminutif d’Argynnis, avait tout juste 24 ans. Argy, étrangère à son époque, portait toujours ses lunettes “repousse-mec” et ce, dès le lever. Elle ne s’en séparait jamais, hormis lorsque, enfin seule dans son studio, elle effectuait des chorégraphies de danse contemporaine en combinaison blanche, façon peintre en bâtiment promu fortuitement quadrille. Hypnotique jardin secret atteint par la myopie d’un lys sans tutu. Elle exposait du duvet sous ses bras, vocalisait dans sa minuscule salle de bains avec sa brosse à cheveux en guise de micro. Le célibat permettait cela, se perdre physiquement en se négligeant et en oubliant le douloureux glissement de la lame de rasoir sous les aisselles. Quant au décor, il cadrait avec le personnage, épuré à l’extrême ou, mieux, vidé de tout superflu. Rien sur les murs, hormis un portrait en noir et blanc curieusement colorisé à la main. Créature surannée, comme sortie des pages en papier glacé de Glamour, aux lèvres pulpeuses soulignées par un trait au feutre carmin, sa mère.

Citadine décalée, son jean pelé comme un oignon laissait passer l’air. Argy était limite anorexique. Le haut de son pantalon s’accrochait à ses hanches, retenu par un doux miracle, en l’occurrence une ceinture en cordage bleu tressé. Sans fesse, tout jean moulant perdait son unique sens, celui de la séduction. Argynnis traînait son corps d’adolescente androgyne tel un mal incurable. En cherchant bien, elle savait qu’il lui aurait été aisé de trouver pire qu’elle, un malade bien plus profondément atteint. À Paris, tout était possible. Il suffisait de se rendre à la supérette la plus proche pour rencontrer d’étranges créatures filiformes vêtues de tenues bigarrées. En banlieue parisienne, les rues de son quartier foisonnaient elles aussi d’êtres singuliers. Mais comme le temps lui était compté, flâner tout en dévisageant le quidam attendrait. Son train ne l’attendrait pas.

Depuis qu’elle était tombée sur une effarante publicité dans la presse, elle crevait de trouille. Cette annonce publicitaire s’adressait à elle à mots couverts. Bientôt, quelqu’un allait remonter jusqu’à elle parce qu’il existait toujours une personne qui serait suffisamment futée, ténue, féroce pour dénouer le sac de nœuds. À l’instant même où elle serait découverte, elle ne donnerait pas cher de sa peau, de son épiderme non épilé. Alors, à l’aube, elle enfila des gants de ménage, nettoya de fond en comble son petit appartement puis jeta son linge de maison dans un sac-poubelle. Elle fit place nette, rangea la photographie de sa mère dans une pochette et claqua la porte de son appartement. Mademoiselle Daphné, la résidente domiciliée au quatrième étage, porte B, disparaissait à jamais. Il était grand temps pour elle de redevenir Argynnis Pencoët ou, mieux, Argy.

En bas de son immeuble, sac de voyage sur l’épaule, Argy croisa Paul, le petit-fils de la concierge. C’était le rayon de soleil qui lui faisait tant défaut en ce moment. Le jeune utilisait son smartphone pour photographier les chevilles des filles, tout en tenant en laisse le chien de sa mamie, un Jack Russel aboyeur. L’adolescent avait un truc à lui, un stratagème de chasse imparable. Il faisait mine de ramasser les crottes du toutou en se pliant en quatre, à fleur de trottoir et des jambes des belles. Ni pitoyable, ni impudique, le gamin assumait sa lubie libidinale, le cliché volé donnant la vedette à un bout de chair, à une fine articulation d’une ineffable beauté. Pas malsain mais différent des autres jeunes de son âge, il s’évertuait à pousser à l’ombre d’un réverbère. Sa vie défilait par séquences et gros plans, des photos de ballerines et des vidéos aux bandes-sons tout juste ponctuées des claquements de talons d’escarpins anonymes. Un jour Argy lui offrirait un Golden Globe, statuette du meilleur acteur du cinéma de son quartier. Dans sa banlieue, il n’y avait que déshérence inavouée, des gens qui décrochaient, accros aux antidépresseurs et aux substances plus ou moins licites. Au moins, ce gamin se raccrochait aux branches d’un arbre magique aux fruits pulpeux en forme de chevilles féminines. Argy portait en elle un sentiment ambivalent, d’amour et de haine pour les habitants de ce quartier qui l’avaient accueillie sans rien lui demander en retour.

Soudain, Argy se sentit perdue et pressa le pas. Ce ne serait pas une sinécure de passer l’épreuve du RER au petit matin, puis de rejoindre la gare pour prendre un train grandes lignes.

Dans la gare, le gaillard la dévisagea. Ensuite, la goutte perla du goulot à la bouche de cet homme. Bouteille de bière à la main, l’inconnu se colla à sa cuisse et lui hurla dans l’oreille « Ben, t’es belle, comme ça. Si tu me filais un coup de botte dans le cul, je finirais porte de Clignancourt ! » Ivre de grands espaces et de liberté, ce type régnait sur cet escalator, arête centrale d’un poisson géant nommé Montparnasse. Argynnis pencha la tête. Ses cuissardes enrobaient la chair de ses cuisses, la protégeaient tout en l’exhibant. L’escalier roulait, le tapis glissait sur les mots crus. Elle ne répondit pas. Hautement préférable. Dans le hall de la gare, le type éméché l’oublia subitement et s’en prit à deux agents de sécurité. Il leur lança « qu’en tant que champion d’échecs reconverti en chef de gare, il leur conseillait d’aller se faire voir au Capitole. » Si les termes déraillaient, le train de Argy était annoncé bien à l’heure. Le monde tournait carré dans un aquarium rond. À Paris, tout un chacun surnageait sans prêter attention à celui qui se noyait juste à ses côtés.

Rentrer à Belle-Île pour retomber en enfance en récupérant sa bouée familiale en forme de canard, là était son seul désir. Là-bas, il lui serait inutile de tricher sur son âge ou sur sa carrière, de se parer de tous les trucs clinquants qui donnent bonne mine. Là-bas, les îliens n’étaient pas bronzés, uniquement burinés, sans passer en cabine et griller sous une lampe tel un toast du brunch dominical. Là-bas, elle redeviendrait Argy, la petite-fille de Marie Pencoët. Pourtant l’idée de ce retour précipité oppressait sa poitrine. C’est l’estomac noué que, devant le comptoir d’une sandwicherie, Argy se positionna dans la file. Elle acheta une cannette de soda, but d’un trait la boisson et introduisit dans la cannette vide la puce de son portable. Ensuite elle jeta le tout dans une poubelle.

Satanés chiffres, maudits nombres, foutus logiciels, songea-t-elle. À 8 h 56, elle s’installa place no 24 dans le wagon no 12 du train à grande vitesse, une sucette framboise dans la bouche, face à une demoiselle, addict à l’acide hyaluronique et crèmes de nuit… enfin, accro au blush. Le voyage s’annonçait “make up” et plaisant de ce fait. Dès le tunnel passé, sa voisine se jeta sur son portable, affamée. Elle chuchota « Baby, qu’est-ce que la vie ? Une architecture, une croissance. Alors, le cristal est vivant, matière structurée, tout comme un trou noir en perpétuelle expansion. » Argy dévisagea la planète pensante qui refaisait le monde par ondes interposées, tout en clignant des paupières et en humectant ses lèvres. Argy constata que sa voisine avait de sublimes chevilles, qui auraient totalement affolé Paul. Luciole pastel du wagon, la jeune fille jouait la star et Argy se sentit soudainement grenouille. Elle se leva et ne revint jamais à sa place. Elle termina le voyage au wagon-restaurant, le nez collé à la vitre. La campagne défila à grande vitesse, tel un vieux film muet passé en accéléré, où il ne se passait rien de palpitant. La province débutait ainsi par touches. Les décalcomanies se plaquaient puis défilaient sur un fond de décor verdoyant ou encore brun, des éoliennes ou libellules géantes semblaient masquer l’ombre d’un château d’eau avant d’avaler la courbure d’une vache ou encore la silhouette fuyante posée sur la selle d’un vélo. La foule était restée à la porte de la capitale. Argy se sentit bien mais elle savait pertinemment que ce répit ne serait que de courte durée.

VIVERS SON ÎLE

Gare d’Auray

En descendant du train, Argy se dit mentalement « Ça va faire mal. » Clairement, sa grand-mère ne la reconnaîtrait pas. En deux ans de vie parisienne, elle avait perdu l’essentiel de ce qui la caractérisait autrefois, sa fraîcheur de rose et sa quinzaine de kilos en trop. Partie le bagage lourd, elle revenait le sac ultra-light. À l’âge où les limites n’existent pas, elle les avait atteintes, grillant toutes ses cartouches, celles de la fille saine et armée pour affronter le pire. Rentrer sans son décolleté ultra-généreux et ses courbes girondes. Argy fleurait la malsaine à plein nez. Sa grand-mère plisserait les yeux, cherchant au-delà du visage émacié le souvenir d’une enfant aux joues pleines et rondes. Argy réitéra, mais cette fois à haute voix « Carrément mal. » Beau avoir mis des couches sur le dos, rien n’y ferait, sa grand-mère verrait tout. Cette cerise noire, juteuse et sucrée, en l’occurrence Grand’mam, contorsionnerait sa bouche gravement puis lui tendrait les bras pour l’avaler toute crue. Desserrant l’étreinte, Argy marmonnerait « Faute à la pollution. » Explication bancale, le coup du CO2 et des gaz d’échappement. Ses paroles déclencheraient un « Je te fais des crêpes », acéré. Le « des crêpes » – au beurre salé, il s’entend – revêtait la médication provinciale sans ordonnance. Dans son bourg natal, les gens, les braves et les moins braves se soignaient au corps gras. “Magic touch” pour affronter les tempêtes.

Argy s’apprêtait à prendre le bus parce que, là où elle allait, la presqu’île de Quiberon, la ligne ferroviaire ne fonctionnait qu’à la belle saison. En hiver, ils étaient tous ravitaillés par les corbeaux, en été par les mouettes rieuses. Quiberon, étape en vue d’atteindre le bout du monde ou, mieux, le début de son monde perdu – son île natale, son coin de paradis –, elle s’en rapprochait la peur au ventre.

L’autocar s’évanouit dans une brume diffuse tandis qu’un long serpent de silhouettes d’hommes d’âge mûr attendait devant un camion d’outillage. Le ravitaillement en tournevis et ustensiles incroyables se faisait ainsi. Catalogue dans la poche, petite croix notée sur une page devant l’article choisi, puis le Messie arrivait, une fois tous les quinze jours. Merveilleux, ce “non-changement” conceptualisait un phénomène étrange, le lieu de vente éphémère, le sapin de Noël ambulant du bricoleur de 78 ans et plus.

Le brouillard se dissipa peu à peu, l’isthme de Penthièvre se révéla entièrement, l’Océan la submergea. Le nez collé à la vitre de l’autocar, Argy sentit puissamment monter en elle cet appel du large. Puis vint le terminus. Pour une îlienne comme elle, le terminus ne terminait rien, il annonçait uniquement le début d’un autre voyage au-dessus des flots. Près de la gare maritime de Quiberon, l’autocar stationna et Argy se leva de son siège. Elle posa le pied droit sur le macadam du parking puis se risqua à y mettre le gauche. Naturellement, Argy salua un homme, ancien maître d’école à Bangor, d’un lever de la main. Méfiant, il regarda avec insistance les bottes de Argy puis retourna le geste et passa bien vite son chemin. Argy sut qu’il ne la remettait pas. Ce signe sentait « Ça va faire pire que mal. » Pourtant, il était préférable que ni cet instituteur en retraite, ni quiconque ne la reconnaisse. Elle rabattit la capuche de son sweat sur sa tête.

Sur le bateau, elle s’installa en cabine, pont 4, à sa place habituelle. Vouloir perdre ses habitudes en s’éloignant physiquement, les retrouver simplement en s’asseyant côté hublot, elle en était là. Le rituel quasi superstitieux de l’emplacement de choix lors de la traversée en mer lui avait-il manqué à ce point ? Un îlien, dès son plus jeune âge, savait qu’il y avait un monde fait d’eau, de vagues et de houle entre lui et le continent. Elle le savait, elle l’acceptait, elle l’appréciait. Quoi qu’elle fasse, elle resterait toujours une insulaire. Durant la traversée, ceux qui n’étaient pas des îliens, elle les repérait au premier coup d’œil, et elle se trompait rarement.

Placés trois rangées devant son siège, quatre hommes, tous vêtus d’un polo noir à manches longues discutaient entre eux. Palabres, conciliabules, les compères semblaient fomenter un mauvais coup à voix basse. Elle n’arrivait pas à les situer. S’ils venaient d’une île lointaine, elle devait se nommer Planète Rock. Le plus petit se leva soudain, attrapa son blouson et ne prit pas le temps de l’enfiler. Le mal de mer le contraignait à agir en urgence, à sortir au grand air dans l’espoir de ne pas vomir son petit-déjeuner. Argy remarqua que, bien que sujet au mal des transports, il n’avait pas un teint laiteux mais plutôt halé. Des traces blanches tout autour de ses yeux d’un bleu profond et des marques de branches de lunettes donnaient l’impression qu’il avait passé les six derniers mois en plein désert et avait abandonné précipitamment ses protections oculaires. Ce visage à peine entrevu la perturba. Quant aux deux lettres « WB » floquées au dos de son polo, elles attisèrent sa curiosité. Brusquement, les trois hommes restés à l’intérieur, se mirent à rire bruyamment, l’un d’eux haussa le ton et dit « Ce soir, ça va péter grave ! » Tous se mirent à taper des pieds, rythme soutenu, roulement de batterie sans baguette, talons claquant sur le plancher d’acier en pleine mer, sons heureusement atténués par le revêtement phonique posé sur le sol. Étrange comportement de ces types en noir, indubitablement des non-insulaires. Argy détourna le regard de ce groupe de rock qui allait probablement se produire en soirée sur une scène à Le Palais. Que les Bellilois aient programmé un festival ne la surprenait pas, d’ailleurs elle s’en contrefichait. Elle n’avait pas la tête à faire la fête.

La traversée prit fin dans le calme, le ferry accosta. La touline jetée à la main par un marin servit de messager pour faire passer l’amarre du bateau au quai. Ensuite Argy retrouva son île. L’immuable beauté du mur d’enceinte de la Citadelle surplombant les eaux lui provoqua un horrible pincement au cœur. Sac sur l’épaule, elle quitta le port pour prendre la direction du bourg, à pied. Les façades colorées des maisons formaient un patchwork vintage. La place du marché était animée. Elle délaissa cette vie pour s’enfoncer dans des ruelles presque vides.

En remontant la rue où résidait sa grand-mère – à Belle-Île, tout se remontait à la sueur –, elle se mit à siffloter pour se donner une contenance. En basse saison touristique, les sons s’amplifiaient et se retournaient contre celui qui les provoquait, le renvoyant à sa condition de seul être vivant dans les alentours. Elle marchait au milieu de la route sans craindre pour sa vie. Incroyable monde. En quelques heures de trajet, elle venait de passer de la terre à la lune ou, mieux, à la face cachée de l’astre. Deux ans auparavant, elle avait pris un billet pour Paris, une tout autre planète bien moins bleue en criant « Je ne vais pas finir enterrée dans ce trou. » À la capitale, elle n’avait pas vu de Martiens, quoique. Elle aurait aimé rentrer sereine dans ce trou parce qu’il était le sien, son terrier, son nid. Mais elle rentrait sur son île natale, contrainte et forcée, car elle devait démêler une affaire qui la glaçait.

VIIMARIE

Belle-Île – Le Palais

Lorsque l’on cesse d’aimer, le monde s’atrophie. La solitude, est-ce cela : le portemanteau qui pleure, désespéré de se sentir inutile, ou la patère qui espère le retour du ciré ? La grand-mère de Argy vivait le veuvage comme une attente teintée d’un secret espoir, celui du retour impossible de l’être aimé. Marie Pencoët détestait cette solitude mais avait appris à l’apprivoiser, tel un dompteur face à une bête sauvage, agissant par touches. Il n’était pas question qu’elle se laisse terrasser par l’animal capable de la griffer, la mordre, la dévorer au moindre signe de faiblesse. Face à l’adversité, elle s’était forgé une carapace, curieusement recouverte de beurre salé.

Attablée dans la cuisine de la maison familiale depuis à peine une petite demi-heure, Argy dévorait déjà une crêpe, hypercalorique, super grasse, divinement bonne. Tablier blanc noué autour de sa taille, Marie Pencoët s’affairait devant sa cuisinière à gaz. Argy détaillait sa grand-mère, une caricature pour réclame culinaire du terroir. Vue par un œil extérieur, elle symbolisait le cliché que l’on imagine créé de toutes pièces par un publicitaire en mal du pays. Pourtant, vue par sa petite-fille, les coudes posés sur la toile cirée de table de la cuisine, Marie, avec son tablier autour des reins, était naturellement vraie. Cuiller en bois à la main, elle se retourna, sourit à Argy et lui dit :

— Ta mère t’a appelée Argynnis Daphné, comme le papillon. Pour ses 15 ans, je lui avais offert un foulard en soie avec des motifs et des tas de noms savants imprimés, Argynnis aglaia et aussi paphia.

Cent douze fois conté, le récit se savourait toujours autant.

— Elle était très coquette, ta maman. Défaut ou qualité, enfin quoi qu’il en soit, ce petit foulard lui allait à ravir et tous ces papillons semblaient danser autour de son cou. Tu aurais pu te prénommer Vanessa jo ou Pyrameis cardui. Daphné fut accepté à l’état civil, a contrario d’Argynnis. Pourtant, le jour de ta naissance, naturellement, nous avons décrété que nous ferions peu de cas de ton état civil et avons entonné en chœur un hymne à la petite “Argy”…

Brandissant sa cuiller en bois, Marie claironna :

— Termine ta crêpe à la mûre ! Demain, ce sera riz au lait… Parfaitement, mon ange, dévore et lèche tes doigts. Vois ce que Paris a fait de toi, une sauterelle. Je sais que le jour est mal choisi mais je serais d’avis que tu restes une bonne semaine avec moi pour te refaire une santé. Oui, le jour est mal choisi pour te faire la morale… Ta mère se marie en fin d’après-midi. Je suis si heureuse que tu aies accepté de venir. Les embrouilles gaspillent les cartouches sans atteindre leur but. Maudite guerre qui laisse à terre les vieux !

Bouche close et bouchée avalée de travers, Argy faillit s’étouffer. Ce jour était le sien, celui du retour au pays de la petite enfant prodigue, celui des câlins, des attentions, des douceurs et patatras, sa mère lui volait l’affiche. Pire, Argy n’avait jamais reçu de carton d’invitation. Grosse brouille, aussi forte en épaisseur que Argy l’était en minceur. De surcroît, il n’était pas question que quiconque sache qu’elle venait de rentrer précipitamment sur son île.

— Mam, tu sais, personne hormis toi ne doit savoir que je suis ici. Tu n’en as pas parlé ?

Se retournant, tenant le manche de la poêle à pleine main, Marie s’étonna :

— À qui ?

— Je ne sais pas, à ta fille ou encore à madame Touret ?

— Ma fille se marie pour la troisième fois, une honte. J’irai à reculons à la mairie, tout juste si j’accepte de me porter volontaire pour aller grignoter des petits fours et être présentée à l’heureux élu, que je ne connais pas encore. De plus, il y a une heure, je ne m’imaginais même pas que tu viendrais manger des crêpes à la maison.

— Tu te doutais bien que je n’étais pas sur la liste des convives.

— Le doute laisse une lueur d’espoir. Alors si tu ne viens pas assister au mariage de ta mère, que fais-tu ici précisément aujourd’hui après deux années sans même daigner rendre ne serait-ce qu’une petite visite éclair à ton cordon-bleu de grand-mère ?

Pour ne pas avoir à répondre, Argy avala une crêpe. Marie ne s’avoua pas vaincue.

— Pourquoi tant de mystère ? Tu as des ennuis ? Argy, je te parle. Tu me caches quelque chose, tu as fait des bêtises à Paris. Tu peux tout me raconter. Je suis une tombe quand je veux.

La langue sur le bord de sa lèvre supérieure, Argy se contint pour ne pas pouffer de rire. Sa grand-mère répandait avec une facilité déconcertante la moindre nouvelle du continent.

— Je n’ai rien fait de mal, je ne me drogue pas, je ne bois pas d’alcool, je n’ai pas de mauvaises fréquentations, enfin presque. Je suis conne, c’est tout. La connerie peut vous attirer des ennuis. Je suis dans une merde noire… parce que j’ai eu une foutue bonne idée de merde.

— Eh bien, à la capitale, tu as appris à jurer comme un charretier embourbé.

— Un charretier ?

— Un homme qui tire son char, qui profère des jurons ! Quelle idée ?

— Un putain de jeu, comme dirait ton mec pour faire avancer ses bœufs.

Inquiète, Marie Pencoët défit son tablier, le plia soigneusement puis le rangea sur le dossier d’une chaise en paille avant d’aller s’asseoir à la table, face à Argy.

— Je t’écoute.

— Imagine que tu aies eu une idée qui puisse te rapporter un maximum d’argent. Tu creuses le sillon si profondément que tu penses pouvoir faire pousser des boutons d’or, au sens propre, de l’or, du vrai. Un terreau propice mais pas le matériel pour creuser ou pas les tripes suffisantes pour accepter de te salir les mains. Un autre s’empare de ton idée et se fait un maximum de fric et toi rien, que dalle !

— Vol de la propriété intellectuelle.

— En quelque sorte.

— Quel genre de terreau ?

— De celui que l’on trouve au cimetière.

Plissant ses lèvres, au point de faire entrer ses rides dans sa bouche, Marie bougonna :

— Ah… Tu es venue ici pour te cacher… Tu as fait des bêtises, je le sens.

Plutôt que de répondre, Argy préféra se lever de table et sortir dans le jardin. Elle en avait déjà trop dit et il n’était pas question d’inquiéter outre mesure sa grand-mère. Sa peur, elle devait se la garder rien que pour elle.

VIIILE JEU DE ARGY

Le Palais – Début d’après-midi

L’idée, c’est d’avoir l’idée. Pas une, mais bien l’idée, l’unique, qui transformera à jamais votre vie. Parce que cette idée de génie vous permettra de vous faire beaucoup d’argent, non, énormément d’argent.

Debout, le bas du dos calé contre un muret de pierres sèches, Argy sortit ses lunettes de soleil d’un étui puis elle retira ses lunettes à monture improbable pour les ranger dans ce même étui. Un lézard vert se dorait au soleil à ses côtés, déjouant les lois de la pesanteur terrestre. En une fraction de seconde, ce “monte-en-l’air des murailles” fonça la tête la première dans une fissure. Argy appuya à plusieurs reprises sur son ventre, la demi-douzaine de crêpes englouties passait mal. Autrefois elle avait un appétit d’ogre, mais l’eau de la Seine avait coulé sous les ponts depuis. Elle desserra d’un cran sa ceinture en cordage, celle-là même qu’elle portait deux ans auparavant sur un jean qui la moulait généreusement à cette époque. Elle se souvint de ce jour, de celui de son départ pour emménager à Paris… Deux ans déjà.

Sa fameuse idée lui était venue alors qu’elle attendait son embarquement, assise à la terrasse d’un café, au port de Le Palais. Des parieurs, des accros étaient attablés et s’enflammaient littéralement pour un jeu de poker en ligne. Puis elle se remémora la scène et trouva que cette vision, bien qu’exacte, banalisait le concept, le rendant trop commun. Alors elle se persuada que l’idée lui était apparue lors d’une visite des arènes de Nîmes, en imaginant les gladiateurs en pleine action. Ensuite, elle accepta que peu importait le lieu puisque seul le jour où elle avait posé sur son carnet les premières notes avait de l’importance. Ce jour-là, le bateau de Belle-Île symbolisait pour la première fois un rêve d’aventure. Embarquer sur le “Vindilis” avec sa lourde valise affirmait sa volonté d’une nouvelle existence loin de son île, très loin, à Paris. S’éloigner de ses racines devait lui permettre de devenir une autre, cette autre qu’elle supposait bientôt pouvoir façonner à force d’éloignement. Surdouée incomprise, elle se considérait et concevait naturellement être attendue par les affairistes de la capitale. Idyllique envol pour un piètre atterrissage. Ses espoirs s’étaient très vite envolés. Son premier job s’était soldé par un déplorable fiasco et son second emploi l’avait conduite à découvrir le monde du nettoyage industriel avec ses horaires décalés. Stable, bien que peu honorifique et guère rémunérateur, ce travail lui laissait du temps libre en journée. En le cumulant avec un emploi secondaire, elle avait pu arrondir suffisamment ses fins de mois pour subvenir seule à ses besoins.

Nostalgique, elle s’assit sur le mur et vit réapparaître le lézard. Le petit reptile à la robe striée de bandes marron l’épiait. Elle en fit peu de cas, sortit son carnet de sa poche et se mit à relire ses notes.