Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

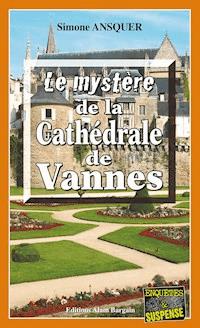

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

La descente aux enfers de Nicolas Saint Guer…

Enfermé, torturé, l'archéologue n'a pas avoué où il a caché le manuscrit de l'Apocalypse. Cet ouvrage du Moyen Âge fut dissimulé pendant des siècles dans la cathédrale de Vannes et sa découverte pourrait bien faire basculer l'avenir de la planète.

Nicolas n'en a parlé qu'à deux personnes de confiance, Kate, la femme qu'il aime, et Pavel, son ami d'enfance.

Pavel, journaliste d'investigation, a-t-il été assassiné ?

Kate, repartie à Toronto, sera-t-elle traquée à son tour ?

Cette intrigue, à partir du golfe du Morbihan, en passant par la pointe de Penmarc'h, va prendre une dimension internationale…

EXTRAIT

Juste du papier journal jauni placardé à l’intérieur de la vitrine…

Dans la boutique, Kate, pieds joints, bras le long du corps, fixait l’encre d’imprimerie, sans voir les titres. La fibre de cellulose masquait au public l’indicible tragédie. Elle ferma les yeux et les entendit, les cris d’horreur qui ne cessaient de hanter le lieu. Depuis le drame, le magasin de souvenirs n’avait pas trouvé preneur. Trop de sang entachait les murs et aucun agent immobilier ne pouvait passer sous silence les meurtres. Deux ans auparavant, le 12 juillet entre 12 heures 20 et 12 heures 30, l’assassin avait surgi et abattu de sang-froid deux clients, Gilles Pelletier et sa femme, Émilie, épargnant Roselyne Le Corre, la vendeuse. Cette dernière fut retrouvée prostrée derrière le comptoir. À ses côtés, gisait la tête de Gilles Pelletier. Double mode opératoire, une blessure mortelle en plein cœur par arme à feu et une décapitation post-mortem pour l’homme. Cet acharnement et l’utilisation de deux armes distinctes perturbèrent fortement le groupe spécial, sept enquêteurs de la criminelle employés à temps plein, durant neuf mois, sur l’affaire.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Née à La Rochelle en 1960, où elle a grandi,

Simone Ansquer vit aujourd'hui sur la Presqu'île de Quiberon. Passionnée par les voyages, les sports nautiques, l'histoire et la peinture, elle vous offre avec son troisième roman, un thriller à vous couper le souffle.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 362

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

À mes parents

I

LA MAISON DE L’ASSASSIN

1er juin - Centre-ville de Vannes.

Juste du papier journal jauni placardé à l’intérieur de la vitrine…

Dans la boutique, Kate, pieds joints, bras le long du corps, fixait l’encre d’imprimerie, sans voir les titres. La fibre de cellulose masquait au public l’indicible tragédie. Elle ferma les yeux et les entendit, les cris d’horreur qui ne cessaient de hanter le lieu. Depuis le drame, le magasin de souvenirs n’avait pas trouvé preneur. Trop de sang entachait les murs et aucun agent immobilier ne pouvait passer sous silence les meurtres. Deux ans auparavant, le 12 juillet entre 12 heures 20 et 12 heures 30, l’assassin avait surgi et abattu de sang-froid deux clients, Gilles Pelletier et sa femme, Émilie, épargnant Roselyne Le Corre, la vendeuse. Cette dernière fut retrouvée prostrée derrière le comptoir. À ses côtés, gisait la tête de Gilles Pelletier. Double mode opératoire, une blessure mortelle en plein cœur par arme à feu et une décapitation post-mortem pour l’homme. Cet acharnement et l’utilisation de deux armes distinctes perturbèrent fortement le groupe spécial, sept enquêteurs de la criminelle employés à temps plein, durant neuf mois, sur l’affaire.

Kate recula et trouva appui sur un présentoir vide. Le passé remonta par vagues. Elle se souvint de son arrivée à Vannes pour participer à l’enquête. Dès le début, elle avait eu du mal à se faire accepter par l’équipe, peu habituée à collaborer avec une psychologue d’une police d’outre-Atlantique. Profileuse, métisse, de surcroît Canadienne aux allures de sauterelle aux longs membres, Kate Skygall ne correspondait en rien à ce qu’ils avaient connu auparavant. Les premiers jours, sa singularité lui avait valu une mise à l’écart. Elle ne s’en était pas offusquée, acceptant le fait de ne pas être la bienvenue puisqu’imposée par les Affaires Étrangères. De plus, avec son physique dérangeant, elle avait l’habitude de devoir faire ses preuves. C’est en interrogeant mademoiselle Le Corre qu’elle marqua des points. Muette, cette femme, témoin des atrocités, ne cessait de se tâter le cou et hurlait dès qu’un inconnu s’approchait de sa personne. Avec une patiente extrême, Kate gagna sa confiance et réussit à recueillir de précieuses informations sur la façon de procéder du criminel. Appréhendé dans l’heure qui avait suivi les assassinats, il s’était enfoncé dans un complet mutisme pendant près de trois semaines. Néanmoins, elle en établit un profil convaincant. Ses tendances perfectionnistes étaient claires au vue de sa façon d’agir. Prenant son temps, il avait placé le cadavre de Gilles Pelletier sur un fauteuil en osier, puis avait réalisé une décapitation parfaite d’un unique coup de sabre. Il avait essuyé l’arme blanche avec un chiffon blanc avant de la coincer entre les cuisses de sa victime sans tête. Il ne suait pas, ne tremblait pas, agissait avec calme. Cet homme savait exactement que faire et comment le faire, il contrôlait ses émotions. Dans l’acte de décapiter, au plus haut point sadique et pervers, il ne cherchait pas à observer l’agonie.

L’un des deux policiers en civil secoua le trousseau de clés puis plaqua sa main sur l’avant-bras de Kate.

— Mademoiselle, nous devons y aller…

Elle sursauta.

— Oui… Sortons d’ici.

Deux tours de verrou suffirent pour enfermer le mal à l’abri des regards. Onze mois que la porte n’avait été ouverte et elle le resterait encore pour bien des années. Pourtant, à quelques pas de là, Rue du Mené, les commerces fleurissaient sur les deux trottoirs, bien souvent ouverts en continu. À sens unique, les véhicules roulaient lentement sur la voie centrale. Les deux agents pressèrent le pas. Kate fit de même. De toute façon, elle ne se sentait pas l’âme à flâner, trop inquiète de la suite de la journée. Pour la première fois, la jeune femme allait visiter la maison d’un tueur, jusque-là, elle s’en était tenue aux scènes de crimes. Le trio emprunta les rues piétonnes, en passant par la Porte Prison, remonta jusqu’à la cathédrale Saint-Pierre, puis se dirigea vers la place des Lices. Mercredi, c’était jour de marché, grouillement de vie qui se contrefichait du macabre, un véritable spectacle gorgé de couleurs et d’odeurs, une matinée bénie des dieux, où l’on achète à l’étal des tomates parfumées, des glaïeuls mauves, des lunettes de soleil à petit prix. Kate ressentit, au-delà des marchandises étalées, l’éphémérité de l’événement… déballage à l’aube et cagettes vides sur la place l’après-midi venue. Le tourbillon bruyant de vie s’épuiserait avec la lumière du jour. Ce soir, la place retrouverait sa nudité. Elle s’imprégnait de ce bonheur fugace lorsque l’un des gendarmes s’arrêta net pour lui annoncer que le parcours qu’ils venaient d’emprunter était celui suivi par les Pelletier le jour de leur assassinat, enfin à l’envers, rectifia-t-il. Ainsi, Gilles P. avait rejoint son épouse devant les stands des maraîchers bio, ensuite ils s’étaient acheté tous deux, une crêpe de blé noir, « Saucisse » précisa l’officier de police, la dégustant en déambulant dans le centre-ville. Puis pause-déjeuner shopping qui s’était clôturée dans un bain de sang. Le déroulé et les lieux, Kate les connaissait parfaitement, mais elle n’en fit rien paraître. Ce trajet lui permettait de se replonger dans l’affaire en suivant un fil conducteur. À quoi bon ? songea-t-elle soudainement, l’enquête était close, Colard sous les verrous, que pouvait bien lui apporter ce retour en arrière morbide ? Pourtant, c’était bien elle qui l’avait souhaité, obligeant les autorités françaises à l’accompagner sur le terrain. Un dernier cauchemar… un passage obligé avant de changer de vie.

Le groupe reprit sa route avec empressement pour effacer de leur mémoire l’acte horrible et passer à autre chose. Les policiers marchèrent plus vite et Kate peina à tenir le rythme. Du haut de son un mètre quatrevingt-quatre avec son corps d’orthoptère, elle aurait dû voler, pourtant la jeune femme éprouvait des difficultés à se déplacer. Foutu mal de pieds ! Elle se maudissait d’avoir mis ses ballerines neuves, ses dernières “Repetto”. Ses semelles glissaient sur les pavés trop lisses. En apercevant le goudron, elle sourit discrètement. Arrivé à proximité de la place de la République, le plus âgé des policiers se planta pour pointer du doigt l’agence bancaire où travaillait Gilles Pelletier, là où tout avait commencé. Kate souffla, ravie de cette halte. Index levé, l’homme expliqua :

« À douze heures précises, Gilles Pelletier sort de la banque, cinq minutes après, il retrouve sa femme ; moins de trente minutes plus tard, ils sont abattus. Tous les témoignages ont été concordants… L’assassin les pistait. Après son forfait dans la boutique, il a agi très vite et de façon déterminée. Il a rejoint l’agence bancaire, fusil à canon scié caché sous son imperméable, a fait intrusion et commis… le reste, vous savez… un blessé, un mort par balle. Ce dernier se nommait Harrison Grey, un Canadien originaire de Toronto. »

Ils reprirent le break garé sur le parking de la poste. En montant à l’arrière, Kate voulut se rassurer en touchant l’étui de son arme, désespérément vide. Elle se mordit la lèvre inférieure : « Non, cela suffit, trop vu, trop ressenti pour ne pas craquer ! » Elle se ressaisit, pensant : « cette fois est “the Last”, ma dernière mission ! » Elle se devait de passer la porte de la maison de l’enfer. Harrison Grey, âgé de tout juste vingthuit ans, avait des millions de rêves en tête avant de croiser la route du démon. Voilà, c’était pour lui qu’elle se trouvait là, pour être certaine que le profil tracé de son assassin, Auguste Colard, ne laissait aucune zone d’ombre. Idiotie de certitude puisque la probabilité de se tromper existait bel et bien.

Lorsque le véhicule s’engagea dans l’impasse, elle fut étonnée de se retrouver au milieu d’une cité nouvelle. Tels des champignons, les pavillons parsemaient la campagne, à peine à quelques kilomètres de Vannes. Toutes plus jolies les unes que les autres, ces maisons lui parlaient de la province française, avec leurs volets bleu marine, leurs toits en ardoise, leurs jardins au carré avec de la pelouse à peine naissante. Elles lui chantaient l’arrivée prochaine de flopées de gamins. Les lieux l’appelaient pour tout lui dire : Kate ressentait les champs d’avant-hier, les bulldozers d’hier, les habitants de demain.

Ainsi le killer avait habité ici, au milieu de la ruralité d’antan. La voie bitumée s’arrêta pour laisser place à un sentier impraticable en voiture. Ils se garèrent derrière un camion de déménagement et continuèrent leur chemin à pied. Un gamin portait un énorme nounours en peluche rousse, il leur fit un merveilleux sourire pour leur suggérer « Bienvenue dans mon chez-moi, mon nouveau quartier ! » Utilisant la patte de son ours, pour en faire un micro, il mima un show, sautillant puis tournoyant. Kate frissonna, repensant à sa première affaire, celle du lac de Viceroy. Décidément, ses démons ne la quitteraient jamais. Le sentier se fit mince, l’enfant disparut.

Au-delà d’une colline boisée, Kate aperçut un nuage s’élevant du sol dans un immense champ. Une moissonneuse coupait le blé… au loin, pas si loin… Un fil électrique barrait l’accès à la parcelle. Elle se plia pour passer sous l’obstacle. En plus de ses chaussures inadaptées au périple, sa robe cintrée la gênait dans ses mouvements. Les pans de son trench léchèrent la terre. L’un des gendarmes se fit prévenant, lui proposant galamment sa main. Les Français, c’était aussi cela, ces gestes attentionnés. Les policiers canadiens agissaient différemment avec Kate, vraisemblablement parce que, là-bas, elle dissimulait sa féminité sous des pantalons trop larges. Non, tout simplement, ils ne se le seraient pas permis, la considérant comme un être à part avec des photos de cadavres plein sa sacoche. Les herbes folles envahissaient le lopin, jadis bien entretenu. Une poule apeurée tenta un envol, deux pies l’attaquaient, vision surréaliste. Kate crut discerner un potager à l’abandon, puis vit la niche du chien. La chaîne traînait sur le sol, suffisamment longue pour permettre à l’animal de s’ébattre, mais trop courte pour lui donner la possibilité de gratter les murs en tôle du mobile-home.

Ils entrèrent en premier, elle hésita avant de gravir la marche en bois, respirant très fort, comme à son habitude, pour s’emplir de bonté. Ensuite, l’air lui deviendrait irrespirable, saturé par les souvenirs du monstre. Elle franchit le seuil, gonflée du dedans. Les détails les plus infimes racontaient tout de lui… Elle les prit en pleine face, un à un : le calendrier des postes punaisé sur le mur, la bêche au manche usé soigneusement rangée dans un coin à côté d’une paire de bottes, trois manuels posés sur une étagère en pin, un sur la pêche en rivière et deux sur la chasse.

Elle s’avança jusqu’au coin cuisine. Au fond de l’évier en inox, une tasse prenait la poussière. Kate la déplaça machinalement et fut surprise de découvrir trois lettres, STW, minutieusement gravées dans le bac en aluminium. Cela ne figurait dans aucun rapport. Elle trouva ce même signe, reproduit à deux reprises sur le bord de la cuvette des toilettes et dans la douche.

Le gendarme dit :

— Il vivait seul avec son épagneul… Il a été abattu… Enfin la bête.

Kate resta silencieuse ; dans vingt-quatre heures, elle reprenait un vol pour Toronto… Un rayon de soleil s’infiltra par la porte restée entrebâillée… Dans deux jours, elle tournerait définitivement la page. Bientôt, elle embarquerait sur le “Art Coast”, direction l’Arctique.

Nicolas lui manquait, il viendrait à l’aéroport.

II

PAVEL KOZKI

Trois mois plus tard…29 août - Rue des Orfèvres à Vannes.

« L’été tirait à sa fin, comme on tire sur une bobine de laine en espérant ne jamais trouver le bout. »

Dans les vitrines des magasins du vieux Vannes, les cartables s’exposaient. La rentrée des classes s’annonçait. Une mère s’arrêta, s’agenouilla et refit les lacets des tennis de sa petite fille, en bas de la rue des Orfèvres. Juste au-dessus d’elles, dans un appartement d’une maison à colombages, un homme d’une trentaine d’années, à la barbe de trois jours et aux traits tirés, ouvrit la fenêtre en grand. Une brise chaude pénétra dans la salle à manger, réveillant la poussière déposée sur le mobilier. Les odeurs de cuir et cirage se firent moins prenantes. Pavel respira fort, cela sentait aussi la sueur de son père, sensation improbable puisque ce dernier était décédé depuis treize ans. Près de la cheminée, il trouva des vieux journaux et alluma un feu. Une fumée noirâtre refoula par le foyer. Il toussa, tout en se laissant choir sur le fauteuil à bascule. À bout, exténué, il ferma les yeux et l’emplit une réflexion de Friedrich Nietzsche : « C’est généralement longtemps seulement après sa mort que nous trouvons incompréhensible l’absence d’un homme…» Pavel se balança d’avant en arrière, chaque mouvement lui tordit le corps et l’âme. D’un geste brusque, il stoppa le balancement, puis se releva. Hésitant, il pénétra dans la chambre de son père, le sanctuaire. En se dirigeant vers la garde-robe, il eut l’étrange sentiment de s’apprêter à violer un lieu sacré. Il entrebâilla néanmoins le battant du meuble et découvrit ce qu’il cherchait, l’habit de lumière.

« Le temps se retint au fil de coton. »

Pavel Kozki lissa le gilet de queue-de-pie de son père. Suspendu sur un cintre, il attendait le retour impossible de son propriétaire.

Les souvenirs enfermés au cœur de cette caresse, lui firent monter une vilaine boule dans la gorge. Il se souvint de l’unique fois où il avait vu son père revêtir ce vêtement de cérémonie, de cette mémorable soirée du 12 novembre 1989 où il l’avait emmené au théâtre Saint-Georges. Sur le trottoir de la rue La Bruyère, son géniteur s’était tourné vers lui et lui avait dit fièrement, une lueur espiègle dans le regard : « Fils, allons fêter dignement la chute du Mur de Berlin. Vois, n’ai-je pas l’air d’un authentique capitaliste ? » Pavel avait acquiescé, souhaitant plus que tout partager le moment magique, sans toutefois réellement comprendre la signification profonde de la chute de ce Mur. Il avait seulement deviné que c’était suffisamment énorme pour qu’ils soient venus ensemble jusqu’à Paris, que son père, simple cordonnier, se soit habillé comme un roi et lui tel un prince avec une veste grise achetée pour l’occasion. Puis la féerie s’était poursuivie. Rouge de la moquette de l’escalier et lumières tamisées, les adultes en tenue de soirée chuchotaient puis, soudainement, s’étaient tus, le rideau s’était levé. Ému, Pavel étouffait de bonheur. Quand le spectacle avait pris fin, il avait applaudi à en rompre ses doigts d’enfant, à chauffer ses paumes prêtes à s’embraser. Si ce jour lui avait paru le plus beau de sa vie, il avait souffert de savoir ne jamais pouvoir en parler à sa mère.

Ainsi Paris, c’était cela… les femmes en robe longue et les hommes en jaquette de velours noir. Sa mère les voyait-elle de là-haut ? Impossible, elle était restée à Prague, dans le caveau de famille. Ne plus se rappeler son visage, l’avait fait sangloter. Il s’en était voulu instantanément, s’imaginant trop grand pour pleurnicher.

Il avait reniflé et toussoté pour simuler un subit rhume. Son père lui avait pris la main et l’avait serrée très fort. Pavel était demeuré silencieux, parler lui paraissait inutile, son papa comprenait tout.

Pavel referma la porte de son passé, abandonnant le costume de fête. Il entra dans la salle à manger et pleura, longtemps. Enfin à l’âge adulte, il comprenait que sa force résidait en l’acceptation des pleurs sans crainte de déshonneur.

Seulement, lorsque son corps fut vidé du trop-plein de larmes, il se décida à agir. Trop de murs, physiques ou virtuels, restaient encore à abattre. Après celui de la honte, érigé par le régime communiste d’Allemagne de l’Est, demeurait cette épouvantable censure qui séparait certains peuples du reste de la planète. Pavel, journaliste, sentit une rage monter en lui. S’il balançait au monde ce qu’il savait, qui le croirait ? Frénétiquement, il saisit à deux mains la pile de dossiers et la jeta dans le feu. Des étincelles jaillirent du foyer, des gouttes perlèrent sur son front. Tout, il devait tout brûler et vite.

Il se planta devant son écran d’ordinateur. Ses doigts coururent sur le clavier. Il lui fallait effacer l’intégralité des fichiers. De sa théorie du T ne resterait plus qu’une seule trace, sur une clé USB. La concierge la posterait à l’adresse indiquée.

Quinze minutes plus tard, Pavel attrapa son sac de voyage, l’ouvrit et y glissa son passeport à côté de son billet d’avion pour Chennai, en Inde du Sud. Il hésita, repoussa du pied son bagage sous la table. Dans sa main droite, il tenait son téléphone portable. Il lui fallait absolument convaincre Garance de se mettre à l’abri avec leur fils.

« Au fil du présent, “l’araignée” guettait sa proie. »

De l’autre côté de la rue piétonne, le sniper posté à la fenêtre d’une mansarde frôla de ses doigts gantés son porte-bonheur, une queue de scorpion emprisonnée à jamais dans la résine.

Rassuré de le sentir sur son torse, il retint sa respiration. Dans son viseur, il captura le regard bleu de sa cible.

Le tueur pensa pareillement à Nietzsche : « Le remords est, comme la morsure d’un chien contre la pierre, une bêtise. »

III

MOI, NICOLAS SAINT GUER

Trois mois et demi après…16 décembre - France - Siège de la fondation Land-croft.

« Pavel, mon ami, si je ne t’avais rien dit, tu serais encore vivant… Ils t’ont assassiné et mon tour viendra bientôt. »

Sur ma paillasse, je pleurais ta mort en silence. Soudain, je les entendis, ils venaient me chercher. Effroyablement cadencés, leurs pas résonnèrent dans le corridor, un peu, beaucoup, tant, que je me levais, plaquant littéralement mon corps contre la paroi de ma cellule, enfonçant mes mains dans les poches de ma veste crasseuse. Mes ongles meurtris grattèrent nerveusement le sang séché qui entachait la doublure. La torture avait usé ma chair et recouvert mon passé. Hier encore, j’avais trente ans et étais chargé de recherches au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Hier encore… Près de trois mois qu’ils me retenaient prisonnier. Ils arrivaient et j’étais terrifié. Leurs talons frappèrent le sol, la clé cliqueta dans la serrure, mes épaules et mes reins firent bloc avec les pierres.

Massive, une ombre apparut. D’un geste sec, l’homme en treillis m’ordonna de le suivre. Impassible, un second militaire attendait à l’entrée. En sortant, une boule enserra ma trachée. Asphyxié, j’obtempérais néanmoins. L’un devant, l’autre derrière, mes gardiens rythmèrent ma progression. Emprunter l’étroit vestibule, monter par l’escalier en colimaçon, atteindre le hall… Ainsi, chaque jour, ils me menaient du sous-sol au premier étage, sans un mot. Imperceptiblement, je jetais un œil sur le miroir mural, pour capter la vision furtive de ma déchéance. Mes traits reflétaient un peu plus qu’hier les sévices infligés le matin précédent. Ma mine cadavérique, je la combattais, en redressant le torse avec une étrange fierté. La brutalité, je devrais à nouveau la subir et je m’y préparais en serrant les dents avec force. Je gravissais les marches de marbre à pas lents, obsédé par les cotons-tiges, le pire des supplices, le vice poussé dans ses derniers retranchements, issu du fond de l’âme de mon tortionnaire. Ils m’escortèrent jusqu’à la pièce à la tenture parme et le rituel se mit en place, implacable. Debout au centre du lieu, je me tenais bras retenus dans le dos. Six, dix, combien de secondes, de minutes, d’heures devrais-je rester là immobile, avant qu’il n’apparaisse ? Si la fatigue me faisait plisser les paupières, alors, pour que je maintienne mes yeux grands ouverts, un garde me collait sous le sourcil un coton-tige. Nullement un bâtonnet quelconque, mais de celui qui allie l’ignominie à la douceur de la boule de coton car il ne blesse pas vraiment les chairs. L’objet s’enrobe de subtilité à chaque extrémité. Si l’une des tiges tombait, immédiatement je recevais une décharge électrique entre les omoplates.

J’écarquillais les yeux, tentant d’accrocher mon regard aux moulures du plafond et mes cils aux courbures du plâtre. Telle une arbalète, ma nuque se tendait. Au moment critique, je déroulais mes cervicales pour fixer la haute fenêtre. Mes pupilles dilatées absorbaient la lumière puis fuyaient les rayons de crainte de faillir. Ne pas cligner, inspirer, expirer, oublier et chercher sur le sol une forme familière. Au détour d’une dalle de marbre, je retrouvais le profil du loup, je détaillais son museau effilé, mon imagination donnait vie au carnassier. Je résistai pour la première fois et n’eus pas à subir le châtiment. Cette victoire, j’eus à peine le loisir de la savourer.

La porte claqua, coordonné parfait avec le claquement de ses bottes. Le colonel entra et me fit face. Impeccable droiture, ligne parfaite de l’uniforme qui donnait à la verticalité une dignité sans faille. C’était la neuvième fois que je le voyais et il m’impressionnait toujours autant. Lèvres pincées, il marchait par à-coups, tournant autour du supplicié que j’étais. D’un mouvement de sa paume sur mon épaule, il me fit pivoter d’un quart de tour, modifiant mon champ de vision. Sur le mur, un imposant drapé de velours carmin encadrait une reproduction de la façade du domaine et de la haute tour, mon lieu de détention. Je fixais mon interlocuteur et il m’interrogeait. Toujours les mêmes questions, nom, adresse, date de naissance, nationalité. Mes réponses sans faille coulaient. Nicolas Saint Guer, domicilié Rue de La Rochefoucaut Paris 9e, né le 10 août 1979 à Vannes. Puis revenait immuablement la question sur mon grade. Trois mois que celle-ci me piégeait la parole. Le colonel me rappelait invariablement mon appartenance à une organisation clandestine qu’il nommait STW. Ces trois lettres revêtaient une signification tout autre pour moi.

— Quand ont-ils pris contact avec vous ?

— Jamais.

Alors il objectait :

— Pourtant, vous connaissiez fort bien Pavel Kozki. Vous l’avez vu pour la dernière fois à Bruxelles, le 23 août dernier.

— Pavel, oui, mais ce STW pas du tout.

— Pas plus que la théorie du T…

Je niais pour la neuvième fois.

Il s’emportait.

— Où… est… le… coffre ?

Je mordais la pointe de ma langue, m’obligeant à me taire.

— Où… se trouve le manuscrit ?

Il dressait son index et son majeur joints, les pointant sur ma tempe. Dans un rire strident, il lançait un « Bang ». Ce 16 décembre fut celui de notre dernière rencontre en ces lieux. Je ne le revis que bien plus tard.

Dans la nuit du 16 au 17 décembre, ils me réveillèrent en écrasant mon visage sous une lourde pelisse sentant la moisissure. Je me levai et la revêtis. J’avais appris à ne rien demander. À l’aube, la cour pavée m’apparut grandie et le perron bien plus large que ce que j’en avais pu entrevoir le jour de mon arrivée. C’est par le plus grand des hasards que je sus où je me trouvais. Sur un paillasson repoussé près d’une énorme jarre, je lus « Fondation Landcroft ». Je montai à l’arrière d’une berline noire aux vitres teintées. Deux individus m’entourèrent. Dès lors, la nuit m’envahit sous la cagoule imposée. Le trajet fut long, du véhicule jusqu’au tarmac, puis d’un hélicoptère à un camion bâché. Claques répétées de la bâche qui battait au vent. Ces sons et l’obscurité meublaient mon espace.

Bringuebalé, assis sur un banc, mes coudes heurtèrent le fer. Une poigne me retint avec fermeté. Ainsi, ils m’évacuaient vers un ailleurs. Dans les ténèbres, je respirais à m’en étouffer. L’odeur de cigarette, de mégot mal éteint et de cendrier plein emplit mes narines. Allaient-ils m’exécuter ? Un peloton dans un bois et moi devant un mur décrépit, yeux bandés, était-ce cela qui m’attendait au bout de la route ? Sous mon bâillon, je hurlai : « La condamnation vient après le jugement ! » Nul juge, aucun tribunal, leurs décisions ne s’encombraient pas de ce genre de détail, elles se voulaient sans faille, j’étais coupable. De ma gorge sèche, une plainte rauque remonta : « Dites-moi de quel crime on m’accuse ? » Je serrai les poings, mon incompréhension se mua soudainement en folie meurtrière. Oui, dans ce camion, si j’avais possédé un poignard, je m’en serais servi. J’aurais planté la lame dans le ventre de l’inconnu qui se tenait à mes côtés. Je me serais délecté de son agonie, essuyant son sang sur mon pantalon poisseux. Ils avaient réussi à faire sortir de mes tripes une haine insoupçonnée, une violence rentrée qui ne demandait qu’à s’expulser. Si mon innocence leur importait peu, ils avaient fait de moi une bête avide de vengeance.

Je ravalai ma hargne en me posant l’unique question qui méritait réflexion : comment n’avais-je pas craqué et livré la localisation du coffre ? La réponse me cingla en pleine face : on ne pouvait conduire un interrogatoire avec un mort. Encaisser et surtout ne rien leur révéler, cette attitude, adoptée dès le début de ma détention, était la seule possible. Très vite, j’avais analysé que mon refus d’obtempérer me vaudrait la vie sauve ou tout du moins un sursis. Cette conclusion se voulait évidente. Ils avaient mis un tel acharnement pour tenter de me faire avouer, déployé un tel arsenal de supplices, aussi bien physiques que psychologiques, que je ne pouvais que croire détenir un secret d’État. Le divulguer entraînerait ma perte. Tout cela avait si peu de sens, était carrément kafkaïen et pourtant… ils s’avéraient capables de tout et surtout d’assassiner sans aucune pitié, preuve en était, le meurtre de Pavel…

Lorsque les pneus crissèrent sur le gravier, je suffoquais. Brutalement poussé à l’extérieur, je chutai sur le sol. La rosée, fugace sensation de fraîcheur sur mon cou, me fit frémir. Subitement, je sus réellement qui j’étais, l’extrême opposé de celui qui venait de me jeter à terre. Alors je compris mon incapacité à faire du mal à autrui, même si l’occasion m’en était donnée. Du dedans, une voix m’asséna : « Tu es le bien, eux portent le mal. » Je me relevai, chancelant, échine courbée. Trois mois avaient suffi à me casser du dedans, à me briser du dehors. Mes jambes me semblèrent abominablement lourdes, mes bras, ankylosés, mon âme, prête à recevoir la mort. Une pointe d’acier perça mon dos puis récidiva par saccades. J’avançais avec le canon d’un revolver qui me blessait sciemment, enfoncé profondément pour entrer dans ma chair, ressortant crûment dans l’attente du nouvel assaut. Je trébuchai sur un seuil, une porte grinça. Bois lourd, charnières mal huilées et un surprenant parfum iodé. Le ressac, les vagues frappèrent les rochers avec violence. Cette force mugissante martela mes tempes. L’océan… Cet univers me plongea dans l’horreur, ils allaient me jeter à la mer. Souffrant d’une phobie de l’eau, je priai. Perdu dans mes prières, je me noyais déjà, puis reprenais ma respiration en songeant qu’elle serait l’ultime. À cet instant, j’eus horriblement mal, du fond de mon abdomen remonta avec intensité, une pensée atroce : celle du ne plus jamais revoir Kate. J’allais mourir et elle ne saurait pas que je l’aimais, à en crever. Je n’avais pas su la retenir. Je me sentais minable et lâche. Je souhaitais qu’ils me châtient parce que je n’avais pas su lui dire : « On oublie tout ! », qu’ils m’achèvent pour mon unique crime, ne pas lui avoir hurlé : « Je t’aime ! » J’étais mon seul ennemi, je m’en voulais au point de penser que tout cela, je l’avais bien cherché. N’importe quel homme la voyant pleurer dans cet aéroport aurait craqué et largué tout pour prendre ce vol pour Toronto avec elle. Ils allaient me punir parce que j’avais foutu en l’air sa vie tout autant que la mienne. Pauvre con ! Voilà, j’expiais mes fautes.

Soudain, un coup de crosse s’abattit sur ma nuque. Je m’effondrai genoux à terre. J’espérais qu’ils en finissent avec moi au plus vite, je ne me relevai donc pas, les écoutant, analysant leurs voix, comprenant que je me retrouvais au centre de tractations. Passage d’une équipe à une autre, murmures, menottes à mes poignets, ce n’était qu’une halte, nullement une exécution.

Je perdis toute notion du temps, implorant Kate de me pardonner tout en me concentrant sur eux, ces voix sans visage, eux qui conversaient probablement en russe. Au loin, une musique me parvint en sourdine, puis se tut.

Je ne m’expliquais pas comment j’avais quitté la terre ferme. Un souterrain, une galerie débouchant sur la mer et moi dans une embarcation. Prostré. La chaleur se fit étouffante, le bruit des moteurs, assourdissant. Ballotté, je subissais la houle dans mes reins. Lorsqu’ils me retirèrent ma cagoule, ce fut pour que je puisse m’agripper à l’échelle de coupée positionnée sur la coque du cargo.

Mes mains tremblaient, mes jambes flageolaient, car, au moindre faux pas, je me serais retrouvé tout en bas, écrasé, broyé.

C’est ainsi qu’au petit matin du 17 décembre, j’embarquai sur “Le Corlay”.

IV

KATE SKYGALL

17 décembre - Toronto.

Excessivement belle et d’une effarante grâce, il la regardait s’avancer vers le groupe d’étudiants. Dans un mois, Kate fêterait ses trente et un ans. Elle vivait seule dans son studio à l’écart du campus de Saint-Georges. Près de trois jours qu’il l’observait. Elle le fascinait littéralement. Sa haute taille, la noirceur de ses cheveux retenus en chignon par une pince en forme d’étoile de mer, la finesse de ses traits, la couleur mate de son visage d’ange et surtout ses iris aigue-marine, tout en elle l’attirait. Jamais lasse et pourtant, elle dormait si peu ! Double vie. Un job de serveuse au fast-food, le soir, et la préparation de ses examens, le jour. Même pas les yeux rouges, seules ses lèvres se teintaient d’un franc vermillon. De dos, il l’aurait prise pour une lycéenne qui avait grandi trop vite, avec son anorak gris et son jean usé. Sur son sac kaki porté en bandoulière, elle avait cousu un écusson à l’effigie d’un castor, mascotte de l’université de Toronto. Inimaginable de croire qu’elle fréquentait les morgues quelques mois auparavant, elle paraissait si jeune, si innocente ! Kate lâcha la bande pour s’engager dans Queen’s park, à grandes enjambées. Elle marchait vite, toujours, pour courir après le temps. Devant l’arrêt de bus, elle s’immobilisa, plantant les pointes de ses bottes de fourrure dans la neige. En équilibre, elle se balança d’avant en arrière, tout en tapotant sur le cadran de sa montre. Il songea que la jeune femme reprenait son service à dix-huit heures et aurait à peine le loisir de nourrir son chat, puis d’avaler une tasse de café avant de se changer. Ce soir serait différent, c’était sa soirée à lui, son entrée en scène. Pour la devancer, il roula exagérément vite, cela le grisa.

Kate ouvrit la porte de son appartement, posa son sac sur le bar tout en appelant White. Son chat n’apparut pas. Habituellement, avant même qu’elle n’ait passé le seuil, il se collait à sa cheville. Elle tendit l’oreille, inquiète. Une anxiété qui l’avait quittée depuis plus de six mois, remonta violemment de son ventre. Son cerveau analysa l’instant, le jugeant troublant. Concentrée sur les bruits, le silence la glaça, elle tressaillit en entrant dans la cuisine. White gisait sur le carrelage, raide, insolite, effrayant. Elle s’agenouilla et le coup vint de derrière. Plaquée au sol, la face étouffée dans le mou du poil de son animal, son cri se perdit dans la fourrure blanche. Elle sut, le masculin, la carrure d’un homme, les mains gantées et puissantes. Le corps du molosse comprimait le sien, rivant ses forces dans la froidure du carrelage. Il lui releva la nuque en tirant sur ses cheveux, douleur, puis étreinte d’un coton imbibé de chloroforme. Il chuchota en lui mordillant le lobe de l’oreille :

— Kate, tout ira bien, tout va bien se passer…

Son prénom, il venait de l’appeler Kate. Elle sombra, terrorisée.

Son agresseur se releva, poings serrés. Il s’en voulait atrocement, non pas de ce qu’il venait de faire subir à la jeune femme, mais d’avoir trucidé l’animal.

Foutue idée ! Un coup de rangers dans le ventre et il avait valdingué sur le mur, fracassé comme une chiffe molle, la rate explosée. Trop tard, cet accès de rage, il se devait de l’éliminer du lieu. Cet incident ferait tache et vilainement. On lui avait commandé de ne pas brutaliser Kate Skygall, d’agir en douceur et de laisser place nette. Oui, mais ses commanditaires n’avaient pas prévu le cerbère du domicile de la demoiselle. Les griffures sur sa joue l’avaient mis hors de lui. En quelques secondes, le félin avait bondi sur la table pour ensuite l’attaquer au visage. Maintenant, l’homme serrait les dents devant le fait accompli. Kate inerte, le nez dans la fourrure, et lui qui se devait de faire disparaître la boule de poil. Il envisagea la poubelle, mais se ravisa en optant pour la découpe en quartiers suivie d’une immersion dans l’acide. Il allait dépecer le cadavre tel un lapin. Il garderait uniquement la queue en trophée.

Dans sa chambre, à Scarborough, il collectionnait les appendices séchés. Piquetées sur des fils d’acier, différentes queues s’alignaient, la fine d’un rat, la panachée d’un écureuil, la tordue d’un porcelet. Il possédait déjà celle d’un chat de gouttière, l’angora lui plut. Il devrait la traiter pour en faire sortir à jamais l’odeur de pourriture. La lame entre les doigts, il mutila d’un coup sec la bête, puis enveloppa son trophée dans son mouchoir à carreaux.

V

MON SECRET

17 décembre - Cargo Le Corlay, au large des côtes françaises.

Non, ils ne m’avaient pas tiré une balle en pleine tête, pas encore… Alors, hébété, vidé, épuisé de cette vie qui ne me quittait pas, je scrutais les moindres détails de la cabine exiguë, confortable, irréelle. Si je ne comprenais pas ce que je faisais sur ce navire, je pris néanmoins ce qui m’était offert comme un singulier bonheur, une sorte de bouffée de cigarette pour le condamné à mort. Mes muscles se relâchèrent puis se crispèrent pour se mettre en action. Je me dirigeai vers le cabinet de toilette. Je tenais à me voir dans une glace pour me persuader que j’existais toujours. Trop de mois sans savoir ce que j’étais devenu, à peine une vision quotidienne et pitoyable dans le miroir du hall de mon précédent lieu de détention. Je redoutais d’affronter mon reflet, d’y lire ma décrépitude.

Accroché au lavabo, je levai les yeux. Au-delà de mes cernes, ce fut cette ride profonde au-dessus de mes sourcils qui me fit reculer. Depuis quand, cette inconnue creusait-elle son sillon ? Je la sus indélébile : mon père portait une marque similaire lui barrant le front. Cette réalité me fit grimacer, non pas que je n’acceptais pas de vieillir mais parce que cette ressemblance me dégoûtait. Je devais agir pour ne plus songer à lui. Frotter mes ongles avec le savon, retirer la crasse, reprendre visage humain, je souhaitais expulser la bête puante qui avait élu domicile en moi. Je me découvrais un autre, avec cette barbe abondante et ses fils gris qui s’immisçaient çà et là. Sans rasoir, je ne pouvais que la laisser manger mes joues creuses, les emplir. Propre, je m’allongeai sur la bannette, fixant le hublot. Un grillage forçait ma personne à éloigner toute velléité de fuite. D’un regard circulaire, je balayai le haut et le bas. Rien n’avait de sens et surtout pas ce lieu. À quel jeu jouaient-ils avec moi ? Après la torture, ils cherchaient à gagner ma confiance, Et si je me suicidais ? Ils avaient dû l’envisager. Moi-même, j’y avais songé… un peu, au début, lorsque la douleur se faisait insoutenable. Comment peut-on penser au suicide, un peu ? Pas de retour en arrière, on passe à l’acte ou on l’écarte pour se battre. Repousser cette idée en occupant son esprit avec n’importe quoi, avec quelque chose qui prend bien la tête, emplit chaque case. Alors je me mis à dénombrer. Je comptai mes jours de détention, le nombre de personnes qu’il avait fallu pour m’amener jusque-là, si énorme, un commando, probablement le bras armé des Bilderberger. Moi qui me prenais pour un obscur chercheur, il y avait à peine trois mois, un « dépoussiéreur de fossiles », comme se plaisait à dire mon père, et bien rien que pour moi, toute une armée s’était mise en branle ! Quatre-vingt-treize jours, douze hommes au moins, deux dents cassées, trois ongles en moins… Leur intrusion fit taire mes réflexions.

Surgirent deux individus, encore, comme si les gardiens ne pouvaient supporter l’unique, ils se déplaçaient par paire. Ils se ressemblaient en tout point. Si l’on m’avait demandé d’en faire des portraits-robots, je m’en serais senti incapable. Véritables ectoplasmes, sans signe distinctif, transpirant le vide, perdus dans une musculature de taureau, voilà ce que j’aurais ânonné, avant d’ajouter : mâchoires carrées, yeux inexpressifs, rasés de près, béret couvrant un crâne tondu. Leurs sourcils sombres laissaient supposer qu’ils étaient bruns et probablement issus de la même mère, la haute autorité qui m’emprisonnait là. Ils cultivaient l’impassibilité en me conduisant dans un dédale de coursives jusqu’au pont inférieur. Ils me collaient de près, l’un devant, l’autre derrière, d’un pas parfaitement régulier qui frappait le sol. Sur le seuil de la salle de projection, ils claquèrent des talons, signifiant l’arrêt, je me devais de poursuivre sans eux, leur mission prenant fin.

Alors, je pénétrai dans la pièce faiblement éclairée et restai debout, immobile, seul face à l’écran. Pétrifié, je m’attendais à devoir surmonter une nouvelle épreuve. Soudain, une image de piètre qualité apparut. Instantanément, je reconnus les médaillons de la tapisserie du petit salon de l’hôtel Paneuropa et en fus stupéfait. Je revivais ! Je me vis et m’entendis, le 23 août dernier, conversant avec Pavel. J’eus un haut-le-cœur, bien aigre qui fit remonter la bile au bord de mes lèvres. Depuis combien de temps m’espionnaient-ils de la sorte ? L’air grave de Pavel fit imploser la pellicule, il m’assénait :

— Nicolas, j’ai poursuivi au-delà… Tu es en danger. La lecture de ton rapport et l’étude des roches volcaniques m’ont amené à bâtir une théorie, celle du T, véritable poudrière… Tu dois détruire toutes les traces de tes recherches !

— Ainsi, j’ai mis le doigt sur quelque chose qui me dépasse…

— As-tu parlé de cela à quelqu’un d’autre ?

— Pas directement, j’ai transmis à…

— Non, je ne veux pas le savoir ! Sortons d’ici.

L’écran s’assombrit, une voix hurla dans un micro :

— Ramenez-le dans ses quartiers !

Ils étaient au courant, évidemment, évidemment… Et moi qui croyais Pavel parano… Lui se savait déjà épié. Sur le qui-vive, il m’avait intimé de poursuivre notre conversation à l’extérieur de l’hôtel. Supposait-il que des micros et caméras truffaient la pièce ? Je n’ai rien décrypté ce jour-là, je m’en veux de l’avoir écouté sans bien analyser la gravité de la situation. Il m’a alerté et tenu à l’écart pour me protéger en ne m’avouant pas ce que contenait réellement sa théorie du T. Ses investigations lui avaient valu la mort. Saleté de fin sans lendemain, saloperie qui me fit monter une grosseur dans le larynx, énorme, étouffante, que je ne pouvais et ne voulais réprimer. Le film visionné heurta à nouveau mon esprit. Les flashes me firent suffoquer, oppressé de ne plus jamais le revoir… Savoir qu’il ne sourirait plus, ne rirait plus me donna à nouveau la nausée. Je me sentais coupable à en crever.

Noué du dedans, affublé de mes deux cerbères, je regagnai ma cabine.

Allongé sur la couchette, je fixais le plafonnier, obsédé par les images, le visage de Pavel, mon ami, mon frère. Que n’aurais-je donné pour revenir en arrière ?

Je songeais au point de départ de toute cette histoire, une banale étiquette sur un coffre en bois. Deux ans et neuf mois déjà… À cette époque, j’étais tout simplement heureux parce que libre. La privation fait prendre conscience de choses que l’on vit sans même se rendre compte de leur ineffable préciosité.

Je venais d’arriver à Paris, pour prendre mon poste au département Préhistoire du Muséum National d’Histoire Naturelle. Mon cadre professionnel me fascinait. Le bâtiment symbolisait la fin du XIXe et le début d’une ère nouvelle avec le XXe siècle, architecture minérale mais aussi métallique, un côté Tour Eiffel indémodable. Inauguré en 1898, ce fleuron de la fameuse Exposition Universelle de Paris de 1900 ne cessait de me subjuguer. Mes deux premières semaines d’entrée en fonction, je me conformais à un étrange rituel avant de rejoindre mon bureau, un ersatz de laboratoire, situé au rez-de-chaussée. Profitant que les portes ne soient pas encore ouvertes aux visiteurs, j’enfilais une redingote invisible, me prenant pour George Pouchet, professeur d’anatomie comparée, digne initiateur du concept de cet édifice. Je mimais des saluts, me pliant aux acclamations de la foule, un curieux fantôme en haut-de-forme me chuchotait : « Ainsi, c’est vous, Monsieur, qui donnâtes vie à ce merveilleux projet, à ce fabuleux musée ? » Je lui répondais d’un murmure : « Conserver et offrir au grand public les collections provenant de missions de voyageurs naturalistes, telle fut ma volonté. » Je jouais une grotesque pièce de théâtre, à l’insu de mes collègues. Je me précipitais à l’entrée de la galerie de paléontologie, je reprenais mon souffle et arpentais les quatre-vingts mètres de long avec une lenteur jouissive, profitant que la lumière du jour perce par les grandes baies vitrées latérales, espérant que les rayons de soleil viendraient lécher l’effrayante dentition du Sarcosuchus imperator, puis sauter sur le dos du Glyptodon asper. Jamais nul rai n’atteignait la vitrine du fond, celle des moulages des ossements de Lucy, la célèbre Australopithecus afarensis. Je me complaisais à constater que la nature se contrefichait de cette notoriété en ne lui procurant aucune lumière naturelle. D’ailleurs, cette célébrité m’agaçait par sa petitesse et sa fausseté. À la pause-déjeuner, je rêvais de gloire et mangeais un sandwich tout seul, assis sur un banc du Jardin des Plantes. Je me morfondais, séjournant dans et avec l’ennui. Souvent, Pavel se moquait de moi en me traitant d’ours mal léché. Hormis lui, mon alter ego opposé, je n’ai jamais su me faire d’amis. Vraisemblablement que lui seul partageait mes faiblesses. Solitaire, je m’écarte volontiers de la compagnie des autres. À cette époque, je me cherchais une passion pour m’y raccrocher ferme, je venais de rompre avec Bérénice… Pas plus doué en amour qu’en amitié, j’avais cru qu’avec ce nouveau poste à Paris, ma vie prendrait un tournant. Je comprenais qu’une fois encore, je fonçais droit dans le mur. Ainsi, le troisième week-end, je me décidai à rentrer chez moi à Vannes et ce, dès le vendredi soir. Je voulais retomber en enfance, embrasser ma mère. Je haïssais ce cancer qui jouait à la roulette russe avec elle. Je souhaitais qu’elle me fasse des tartines grillées au petit-déjeuner et me rassure par son énorme mensonge habituel : « Je vais bien, mon crabe s’est endormi pour toujours. » À l’approche de la trentaine, les doutes s’installaient. Mon passé ne valait pas le détour, mon avenir et celui de mes proches s’assombrissaient. J’étais au plus mal. Le samedi matin, après avoir avalé un petit-déjeuner au goût de miel et serré tout contre moi ma mère, mon destin bascula. Je ne m’y attendais pas, enfin pas de cette façon-là.

C’est à deux pas de la cathédrale Saint-Pierre que me fut présenté le coffre “quarante-quatre”.

La pluie troubla ma matinée de printemps et me fit pousser la porte de la cathédrale. Je ne venais pas là pour prier mais pour me ressourcer, tant de fois je m’y étais réfugié que je m’y sentais chez moi. Le lieu dégageait une force spirituelle qui, depuis ma plus tendre enfance, calmait mes angoisses. C’est là que l’on m’avait baptisé. Je contemplais pour la centième fois une impressionnante peinture du XVIIe