8,99 €

Mehr erfahren.

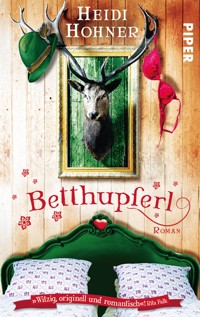

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ist Tante Caro eine untergetauchte Puffmutter oder nur eine alte Jungfer auf Kur? Josepha Schlagbauer hat sich zwar vom Truchtlachinger »Fetthenderl« zur kickboxenden Autohändlerin gemausert, aber als es sie auf der Suche nach ihrer verschwundenen Patentante auf die Fraueninsel verschlägt, lassen die sturen Insulaner das zickige Mädel aus der Stadt erst einmal im Novembernebel stehen. Vor allem für Basti, den Insel-Schmied, sind Frauen wie Josepha das Feindbild Nummer eins ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

1. Auflage 2013

ISBN 978-3-492-96306-0

© Piper Verlag GmbH, München 2013

Umschlaggestaltung: bürosüd°, München

Umschlagabbildung: Westend61/Corbis (Bett), bürosüd°, München

Datenkonvertierung: Kösel, Krugzell

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

»Als kleines Mädchen bekam ich nie zu hören, dass ich hübsch bin.

Man sollte allen kleinen Mädchen sagen, dass sie hübsch sind,

auch wenn sie es vielleicht nicht sind.«

Marilyn Monroe

»A Mensch hat a Dahoam, dass er weggeht.

Und dass er wieder zruckkimmt.«

Alfons Kerschbaumer, »Irgendwie und Sowieso«

PROLOG

Der erste Brecher kommt total unerwartet. Er platscht auf die Scheibe, als ich aus dem Windschatten der Insel fahre, und bevor ich verstehe, was passiert, kommt die nächste Ladung, und das Wasser rinnt an der Kajüte entlang, als wäre ich in einer Waschanlage stecken geblieben. Es dauert endlose zwei Sekunden, bis ich den Knopf für den viel zu kleinen Scheibenwischer finde, damit er einen Teil der Sintflut wegschaufelt. Vom Land aus hat das zwar völlig harmlos ausgesehen, aber jetzt, mitten auf dem See, sehe ich, dass die Wellen sogar weiße Schaumkronen haben.

»Ich versteh das nicht, das ist doch nur ein See!«

»Everybody’s gone surfin’«, kommt es aus meinen Kopfhörern, während das Boot nach unten sackt, nachdem es von der nächsten Gischtkrone auf die Seite geschubst worden ist. »Scheiße, Scheiße, Scheiße!«, höre ich mich schreien, denn in den Wellentälern wird das Boot so hin und her geschaukelt, dass mich die nackte Angst packt.

Aber – hat nicht die Lechner-Oma gesagt, dieses Boot sei unsinkbar? Ich packe das Steuer fester, warte und versuche im richtigen Moment die nächste Welle anzuschneiden wie eine Kurve. Und tatsächlich, es funktioniert: Die Spitze des Bootes teilt die Welle mittendurch, ohne danach gleich wieder nach unten zu rauschen.

»Ha!«, stoße ich ein Triumphgeheul aus, während mir pures Adrenalin im Blut herumsaust. »Geht doch!«

Ich stöpsle meine Kopfhörer fester ins Ohr und fahre zickzack, immer im spitzen Winkel in eine Welle nach der anderen hinein, gewinne nach dem fünften Manöver an Sicherheit und fühle mich auf einmal absolut unbesiegbar. »Yiiihaaa!«, brülle ich. Das ist echtes Abenteuer, nichts, wo man mal eben am Straßenrand anhalten kann! Aber Wind und Wellen können mir nichts anhaben, denn: Ich bin Joe Schlagbauer, Herrin der Sieben Meere!

Ich habe gerade einmal die Hälfte der Strecke hinter mir, als sich das Boot auf einmal so träge fährt, als hätte es zwei platte Hinterreifen. Panik fährt mir ins Herz und in die Hände, die das Lenkrad umklammern, das sich plötzlich nicht mehr richtig drehen lassen will.

»Was zum Teufel ist denn jetzt los?!«

Interessant, bemerkt mein Hirn gehässig, die Herrin der Sieben Meere brüllt herum, obwohl sie keiner hören kann. Nun, wahrscheinlich war sie auch noch nie so dermaßen unter Strom gestanden wie jetzt. Ich werfe einen gehetzten Blick über meine Schulter. Und sehe mit Entsetzen, dass der Schiffsrumpf vollläuft wie eine Badewanne, in die man mit großen Eimern Wasser schüttet. Denn während ich munter in eine Welle nach der anderen hineinfahre, schwappt das Chiemseewasser rechts und links über die Reling, als wäre sie nur ein paar Zentimeter hoch. Ich schaue schnell wieder nach vorn und drücke den Gashebel mit aller Kraft.

»Auf geht’s«, schreie ich und klopfe der CAROLINE anfeuernd aufs Armaturenbrett, »die paar Meter schaffen wir noch!«

Der Motor jault auf, als würde er wissen, worauf es jetzt ankommt, und das Boot beschleunigt, dass es eine Freude ist. Aber leider nur zwei angeschnittene Wellen lang.

»Röööööö …. blubb«, ist das Letzte, was ich höre, bevor dem Außenborder das Wasser bis zur aufgedruckten PS-Zahl reicht und er abstirbt.

Tatenlos bleibe ich in der Kajüte sitzen, weil ich nicht fassen kann, dass dieses Motorboot tatsächlich im Begriff ist, mit mir zusammen abzusaufen.

Ich gebe es ungern zu, aber ich habe die Sache mit dem Ostwind leider ein wenig unterschätzt.

Die dicke Bäckerin mit dem hellblauen Kopftuch und dem schmuddeligen Kittel stützt sich auf ihren Schrubber und sieht mir zu, wie ich an der Gstadter Uferstraße mit dem Fuß nach dem Boden fische, um aus Olivers Porsche auszusteigen. Ich fahre mit dem Swiffer über das Armaturenbrett, schließe mit einem satten »Wopp« die Fahrertür und betrachte kurz den Autoschlüssel in meiner Hand. Auch wenn er eigentlich nur ein Stück Metall mit Plastik dran ist: Für mich ist er schön wie ein Brillantcollier.

»Bekomme ich bei Ihnen schnell einen Kaffee? Und zwar to go?«, rufe ich der Bäckerin zu.

»Kaffä Togo? Momenterl!«, bellt sie, kruscht auf einem überfüllten Regalbrett herum, das auf zwei Baumarktwinkeln über einer Kaffeemaschine hängt, und hält mir eine Dose mit Schnappverschluss hin.

»Tut mir leid. Schaugns her, der is ned aus Togo, der Kaffä, der ist vom Eduscho. Basst des?«

Sie pumpt an einer röchelnden Thermoskanne herum, ohne meine Antwort abzuwarten. Es hat angefangen zu regnen, und ich flüchte zu ihr an die Theke.

»So ein Auto ist wie ein Rennpferd, das muss bewegt werden, sonst fängt es an zu zicken«, hatte ich Oliver vorgestern über meinen Laptop hinweg erklärt, »und außerdem fülle ich gerade dein Visum für eine Reise aus, auf die du mich erst einmal gar nicht mitnimmst. Meinst du nicht, dass das Grund genug ist, mich übers Wochenende mit deinem Porsche an den Chiemsee fahren zu lassen?«

Der ganze Quatsch mit »muss bewegt werden« war natürlich nur ein Vorwand. Aber ich kann ja schlecht mit dem Regionalzug anreisen. Welchen Eindruck würde das machen? Sicher nicht den, dass ich es geschafft habe, die Provinz weit hinter mir zu lassen und gerade zur Verkaufsleitung von Auto König befördert worden bin.

»Des macht zwei Euro bittschön. Kannst ruhig alles einischütten von der Bärenmarke, ich sperr jetzt eh gleich zu.«

Mit spitzen Fingern nehme ich ein Haferl und eine angerostete Dose mit zwei bräunlich verklebten Löchern entgegen. Die Bäckerin klemmt mit einem resoluten Fußtritt einen Keil in die Tür, um die Bistrotische von draußen in den Laden zu verfrachten. Ich nippe an dem lauwarmen Kaffee, sehe ihr zu, wie sie mit einem grauen Lumpen Regentropfen von den Tischplatten abwischt, und frage, mehr damit ich überhaupt etwas sage: »Wann geht denn das nächste Schiff?«

»Wie meinst, Schiff?«, fragt sie und stellt drei übereinandergestapelte Plastikstühle mit so viel Schwung in die Ecke, dass die Tropfen nur so spritzen. »Eini oder aussi?«

»Na ja«, erwidere ich leicht verärgert, »was heißt eini oder aussi, ich möchte auf die Fraueninsel.«

»Ah so. Eini also. Morgen wieder.«

»Wie bitte? Aber es ist doch noch nicht einmal halb sieben!«, protestiere ich und gehe wieder hinaus unter die Markise. Ich meine mich genau daran zu erinnern, dass die Chiemseeschiffe bis in die Nacht hinein verkehren. »Und was ist das?«

Ich zeige auf die Lichter eines Schiffes, das sich eindeutig auf den Dampfersteg zubewegt, aber im selben Moment fällt die nicht mehr ganz moderne Ladentür aus Messing und Rauchglas scheppernd ins Schloss, und zwei Sekunden später gehen im Laden die Lichter aus.

WINTERPAUSE steht auf der Tafel, die mit einem Gummisaugnapf an der Scheibe festgepappt ist. Und darunter hat jemand in krakeliger Schreibschrift gekritzelt: »Ab 1. März wieder geöffnet.«

Während das Schiff mit der Längsseite an den dicken Holzstempen entlangquietscht und zur Ruhe kommt, renne ich zur Anlegestelle, so schnell es mir Schuhe und Gepäck erlauben, und falle beinahe dem einzigen Fahrgast in die Arme, der nicht nur aussteigt, sondern auch die Landungsbrücke hinter sich auf den Steg zieht.

»Ist das das nächste Schiff auf die Fraueninsel?«, keuche ich, während mir die kalten Regentropfen hinten in den Trenchcoatkragen rinnen.

»Wieso, dadsd du jetzt einifahren wollen?«, fragt der Mann, der bei näherem Besehen kein Fahrgast, sondern der Uniform nach eindeutig der Kapitän ist.

»Ja! Die Schiffe gehen doch bis um zehn, oder?«

»Im Sommer vielleicht, aber im Winter ned. Bei mir ist jetzt Feierabend.«

»Wieso Winter? Es ist gerade mal November!«

Aber das hört der Chiemseeschifffahrtsangestellte schon nicht mehr, und ich sehe nur noch, wie ihm hinten an seiner schwarzen Uniformhose die Drecktropfen bis in die Kniekehle hochspritzen, als er sich eilig davonmacht. Aber weil sich ein Mädel aus der Stadt von derartigen Widrigkeiten des Alltags nicht einschüchtern lässt, beschließe ich die Lechner Anneliese anzurufen. Schließlich weiß sie, dass ich heute ankomme.

Ich krame in meiner Laptoptasche, die mir an dem nassen Mantel permanent nach unten rutscht. Dabei merke ich, dass die Tasche offen steht und es wahrscheinlich schon die ganze Zeit munter hineingeregnet hat. Ich zerre den Reißverschluss zu, um weiteren Schaden zu verhindern, und schreie gleichzeitig »Anneliese?« ins Telefon.

»Hallo? Anneliese?«, rufe ich noch einmal, vergeblich. Nichts, nur ein ersterbender Dreiklang. Kein Akku mehr. Und auch kein Schiff. Ich starre böse auf den See, zu den kleinen Lichtern, die sich irgendwo mitten im See abzeichnen. Das geht ja schon mal gut los. Es kann doch nicht so schwer sein, auf diese Scheißinsel zu kommen, oder? Und wie kann man nur so verrückt sein, ausgerechnet dort zu wohnen? Freiwillig?

Das Dorf hier heißt sicher Gstadt, weil es in seinen Straßen so mücksmäuschenstaad1 ist, dass ich mich frage, ob hier überhaupt noch Menschen wohnen und in welchen Bau zum Beispiel die Bäckerin zum Winterschlaf verschwunden ist. »Gästehaus« steht auf jedem der großen Häuser am Ufer entlang, mit verschiedenen Zusätzen: Annabell, Rudi, Irmgard, alles Namen, die vor ein paar Jahrzehnten total die Bringer waren, als die Häuser wahrscheinlich noch neu waren mit ihren wuchtigen schwarz gestrichenen Balkonen, den Fensterläden und dem scheußlichen Strukturputz. Schick ist anders. Und dass nirgendwo Licht brennt und meine Schuhe sich anfühlen, als hätte ich mir nasse Schwämme hineingestopft, macht die Sache nicht gerade einladender. Nur weiter hinten, wo das letzte Tageslicht in totale Schwärze übergeht, an der Grenze zwischen Dorf und Wald, beleuchtet ein Scheinwerfer ein Hausdach. Ich versuche mich zu erinnern. War da nicht das Café Ruderboot, in dem der Kaiserschmarrn fast so gut war wie der von der Lechner-Oma?

Fünf Minuten Fußweg sind es bis dorthin am Ufer entlang, und allmählich kann ich erkennen, worauf das helle Licht gerichtet ist: auf eine rote Fahne mit FC-Bayern-Logo. Aber obwohl ich eine Minute später vor der Kneipentür stehe, um sie aufzustoßen, zögere ich einen Moment, von meinem Spiegelbild in der Kuchenvitrine rechts daneben abgelenkt.

Ich habe optisch praktisch nichts mehr mit dem Mädchen zu tun, das drei Teenagersommer auf der Fraueninsel verbracht hat. Damals war ich eine unsportliche Strebergurke gewesen, mit fusseligen Haaren bis zum Hintern, weil meine Mutter mir nicht erlaubte, sie abzuschneiden. Aber das »Fetthenderl« ist – bis auf meine hartnäckig runde Kehrseite – Vergangenheit. Heute gehe ich zweimal in der Woche ins Training und einmal im Monat zum Friseur. Meine kurzen Haare sind weiß blondiert und in einer dicken Locke aus dem Gesicht geföhnt. Mein Gesicht ist blass, der dicke Lidstrich schwarz, die Lippen knallrot, und zu meinen Pumps trage ich meistens Kleider von teuren Designern, die noch wissen, wie man gescheite Abnäher setzt.

Im Ruderboot ist überraschenderweise der Teufel los, und zwar in rein männlicher Gestalt. Jede Menge Typen hängen an einer Theke rum, über der ein gewaltiger Flachbildschirm schwebt. Gesichter drehen sich zueinander, aufgeregtes Kopfschütteln überall. Es ist anscheinend gerade Halbzeit, vier Männer kommen mir entgegen, jeder eine Schachtel Kippen und ein Bierglas in den Händen. Ich bereite mich innerlich auf meinen Auftritt vor, denn gleich werden sie stehen bleiben, mich mit großen Augen ansehen und fragen: »Kann ich Ihnen helfen, schöne Frau?«

Dachte ich jedenfalls. Aber mein Empfang verläuft anders als erwartet.

»Dem Schiri hamms doch ins Hirn gschissen!«

»Der Müller hat doch seinen linken Hax nur, damit’s ihn nicht umhaut!«

Es ist nicht so, dass sie mich nicht sehen. Zwei nicken sogar mit dem Kopf und nuscheln »Sers« und »Hawedehre«2, aber das war’s dann auch. Diese Jungs sehen nicht so aus, als hätten sie darauf gewartet, während eines Bayernspiels für mich Wassertaxi zu spielen. Meine Mundwinkel rutschen nach unten, ich stehe da wie bestellt und nicht abgeholt, und wenn ich mir nicht vollends blöd vorkommen will, muss ich jetzt da rein, anstatt die Tür zu blockieren wie eine bockige Dreijährige am ersten Kindergartentag.

»Griasdi«, kommt drinnen gleich eine weibliche Stimme von rechts, wo eine freundlich aussehende Person mit mütterlicher Oberweite und einer Kellnerschürze an der Kasse lehnt und mich besorgt von der Seite anschaut. »Bist nass worden, ha?«

»Nass ist gar kein Ausdruck.« Ich versuche erst gar nicht noch einmal zu lächeln. »Dabei will ich eigentlich nur auf die Fraueninsel.«

»Auf die Insel? Jetzt?«

Ich versuche einen ortskundigen Eindruck zu machen und meine: »Ja, ich weiß, die letzte Fähre ist weg. Hab ich verpasst. Ich war früher immer nur im Sommer hier.«

»Na, jetzt ist Winterfahrplan, da ist alles anders. Willst du ins Kloster?«

Kloster? Seh ich so aus? Ich habe mich doch nicht in mein sexy Nadelstreifenkostüm und die roten Pumps geschmissen, damit mir jetzt solche Fragen gestellt werden, sondern damit die Leute hier sofort sehen, dass Joe Schlagbauer jetzt in einer anderen Liga spielt. Ich runzle die Stirn und schaue weg, um meinen Unwillen über diese unqualifizierte Bemerkung zu verbergen, und dabei fällt mein Blick auf einen breiten Rücken in einer Lammfellweste, halb verborgen von einem drahtigen Gestrüpp schmutzig brauner Locken. Die nette Frau lässt aber nicht locker.

»Ich mein halt, ins Kloster auf ein Seminar! Yoga vielleicht? Oder Tanz und Meditation?«

»Nein, ich wollte meine Patentante besuchen. Also, besser gesagt, suchen statt besuchen. Aber ich kann nicht bei ihrer Freundin anrufen, dass ich da bin. Mein Akku ist leer.«

Die Nette greift hinter sich und hält mir ein Telefon hin.

»Magst von hier aus anrufen?«

»Danke, aber ich weiß die Nummer nicht auswendig.«

»Wer ist denn die Freundin von deiner Tante?«

»Eine Frau Lechner.«

»Ah, die Mama vom Bergfischer, oder? Der ist normalerweise immer hier, wenn Bayern spielt. Hab ihn aber heute noch nicht gesehen.«

»Sex, Sex, Sex!«, mischt sich eine brummige Männerstimme ein. Es dauert eine Weile, bis mein Gehirn schaltet, dass es hier um eine Telefonnummer geht und nicht um dreimal Dingsbums. Und dass dieser Einwurf von dem Typen an der Bar kam, auch wenn das Tier sich nicht umgedreht hat, sondern immer noch zuschaut, wie Oliver Kahn mit dem Mikro vor der Nase total expertenmäßig mit dem Kopf schüttelt. Alles, was ich von ihm sehen kann, ist sein Rücken und eine ziemlich große Hand, die nicht besonders sauber aussieht und ein Glas Sprudelwaser mit einer Zitronenscheibe festhält. Ich bin einigermaßen entsetzt. Welcher Erwachsene rennt heutzutage noch mit so einer Kiffermähne rum? Mal ganz abgesehen davon, dass so ein Style meiner Meinung nach grundsätzlich indiskutabel ist, wenn man nicht Ziggy heißt und sich in einer Holzhütte in den jamaikanischen Bergen einen Dübel nach dem anderen dreht.

»Sag bloß, du weißt die Nummer?«, sagt die nette Frau Richtung Zottelrücken.

»Freilich«, sagt das Tier und dreht sich immer noch nicht um. »Die Lechner-Oma hat die Sechs-sechs-sechs, aber ihr Bub, der Bergfischer, der könnt dich normalerweise sicher holen, aber der ist mit seiner Frau die zehn Tage bis zum Christkindlmarkt noch am Gardasee, nur die Leonie ist bei ihrer Oma. Aber wennst magst, kannst mit mir mitfahren, Josepha.«

Josepha? Meint der mich? Wie kann der mich meinen? Ich gucke die Frau an. Heißt sie etwa auch Josepha?

»Elli, ich zahl dann«, sagt das Tier, kippt sich den halben Liter Wasser rein, als wäre es ein kleiner Schluck, und spuckt die Zitronenscheibe mit einem Flupp wieder zurück ins Glas. Die nette Frau dreht sich zur Kasse um und tippt was. Sie heißt also Elli. Wie kann es aber sein, dass der Wassertrinker meinen Namen weiß? Und meine Stimme erkannt hat, obwohl ich keine Ahnung habe, wen ich da vor mir habe?

»Zwei große Wasser macht drei Euro gradaus. Schaust die zweite Halbzeit gar nicht an?«

»Fünf-eins hinten im letzten Spiel von dem Jahr, da passiert eh nix mehr«, grummelt das Tier und dreht sich endlich um. Und sieht mir voll ins Gesicht, so plötzlich, dass ich sofort weggucken muss, um erst einmal zu verarbeiten, was ich da gesehen habe. Der Typ vor mir ist ein ausgewachsenes Mannsbild. Ausgewachsen und zugewachsen, denn viel sieht man nicht von ihm. Und was man sieht, wirkt ziemlich schlecht gelaunt, er kneift Augen und Lippen zusammen, als würde ihn etwas blenden, was aber in dem halbdunklen Eingangsbereich einfach nicht sein kann. Er hat ein Gesicht wie eine verwilderte Hecke: buschige Augenbrauen, die in alle Richtungen wachsen, und soweit man das unter dem struppigen Vollbart erkennen kann, ziehen sich zwei ziemlich tiefe Falten von der Nase zu den Mundwinkeln, als wäre heute nicht der erste Tag, an dem er mit dem falschen Fuß aufgestanden ist. Er ist ein ziemlicher Schrank. Sein breiter Brustkasten, über dem er gerade die Arme verschränkt, steckt in einer flokatiähnlichen Lammfellweste und einem Wollpullover, grau und filzig wie ein altes Schaf. Die ausgebeulte Lederbundhose geht bis zur Mitte der Waden und lässt drei Handbreit behaarte Haut bis zu den dicken Wollsocken frei. Dieser Mensch ist vielleicht die richtige Gesellschaft für jemanden, der sich für Yetis interessiert, aber nicht für eine Joe Schlagbauer aus München-City. Aber die Stadt ist weit weg, der Dampfer ebenso, und ich will endlich auf diese verflixte Insel. Und so meine ich wenig begeistert zu dem Bären: »Nun, wenn du mich mitnimmst …«

»Freilich, Josepha.«

Warum hat der mich eigentlich sofort erkannt? Nachdem ich Jahre darauf verwendet habe, nicht mehr auszusehen wie ein ökiges Landtrutscherl? Höchste Zeit, ihn darüber zu informieren, dass ich mit dem Mops von früher nichts mehr zu tun habe.

»Ich würde übrigens gern eines klarstellen: Ich bin die Joe. Josepha sagen nur noch meine Eltern zu mir. Und wer bist du? Kennen wir uns von früher?«

»Wer ich bin? Wenn’s dir ned einfällt, dann geht dich das auch nix an. Also, Josepha. Gemma jetzt oder ned?«

Er stülpt sich auf den Primatenkopf einen grauen Hut, der auf seinen Locken sitzt wie ein Champignon. Einfach lächerlich, auch wenn der Schatten, den dieses Seppelding auf seine Augen wirft, ihn noch grimmiger aussehen lässt.

Die nette Bedienung nickt zum Abschied und fragt dann neugierig: »Kennts ihr euch?

»Nein!«, sage ich.

»Ja!«, sagt der Zottelmann. Und weil dieser Urwaldmensch keine Anstalten macht, mir die Tür aufzuhalten, ziehe ich selbst daran, im gleichen Moment wie er. Mit dem Erfolg, dass wir zusammen die Tür mit so viel Schwung aufreißen, dass wir beide fast die Elli umrennen.

»Pass doch auf«, schimpfe ich und trete auf etwas Hartes.

»Wennst mir meinen Schuh wiedergibst, kann ich noch besser aufpassen«, grantelt er. Ich bücke mich und hebe ein Stück Holz hoch. »Das soll ein Schuh sein?«

»Freilich.«

Ich schaue dem Zotteltier auf die Füße, und tatsächlich, am anderen Fuß ist noch zu erkennen, welchen Zweck das Stück Holz hat: Es ist ein ziemlich antik aussehender Schlappen, den man vielleicht an einem Bademeister aus dem vorletzten Jahrhundert vermuten würde, aber nicht im Spätherbst an einem Gorillafuß.

»Die würde ja sogar mein Ökopapi nur noch zum Einschüren verwenden.«

»Die Schuh sind noch pfenniggut, und du bist immer noch so gschnappert wie früher!«

Der bärtige Unbekannte nimmt mir das Stück Holz aus der Hand, um es sich über den Socken zu ziehen und loszustapfen.

Wieso wie früher? Wann war ich jemals zickig? Ich schleife meinen Koffer mit Todesverachtung hinter ihm her, gluppgluppglupp klappern die Holzschuhe vor mir, und ich finde, dass dieser Mann ein lebender Beweis dafür ist, dass seit dem Neandertaler modemäßig nicht mehr viel passiert ist in der Evolution. Zumindest nicht bei diesem Exemplar. Kaum zu glauben, dass ein Oliver und er der gleichen Spezies angehören. Ich denke an meinen Chef, sein glattes Gesicht mit den leicht hochgezogenen Augenbrauen, das spöttische Lächeln, das immer in einem seiner Mundwinkel sitzt. Seine Angewohnheit, zu teuren Anzügen weiße T-Shirts und knallige Kaschmirschals zu tragen. Das können sich nicht viele leisten, weder optisch noch finanziell, aber Oliver sieht eben sensationell gut aus. Ich kann mir nur dazu gratulieren, dass er für mich mehr als mein Vorgesetzter ist. Okay, natürlich bin ich beleidigt, sonst wäre ich jetzt nicht hier.

»Seht ihr? Ihr müsst das Optimum an Schönheit herausholen! Stellt euch einfach vor, ihr würdet eine Braut für die Hochzeit herrichten«, hatte ich am Montagabend gepredigt und einen Klecks Pink auf der letzten matten Stelle verteilt. Aber Dieter, unser Mechaniker, lehnte maximal genervt an einem Stapel runderneuerter Winterreifen und drehte sein ungeöffnetes Feierabendbier sehnsüchtig in der Hand hin und her.

»Ich will ja nix sagen, Joe«, motzte er, »aber kannst du mir verraten, warum du mit deinem Putzfimmel ständig bei uns in der Werkstatt abhängen musst?«

»Sicher nicht wegen dem Bier«, antwortete ich würdevoll, »sondern wegen den Autos. Und außerdem bin ich die Verkaufsleitung und mache hier den Umsatz. Und zwar freiwillig und nicht, weil sie mich von der Schule geschmissen haben.«

Das saß, und Dieter haute ab, um eine neue Flasche Chrompolitur zu holen, weil sogar er kapierte, dass er seinen Feierabend vergessen konnte, bevor der Cadillac nicht glänzte wie der Schatz im Silbersee. Ich strich zufrieden meinen engen Rock glatt und schlüpfte unter dem Rolltor der Werkstatt durch, um meinen Kunden Herrn und Frau Stöckl nach ihrer Probefahrt die Autotür zu öffnen.

»Steht Ihnen ausgezeichnet, der Wagen«, rief ich begeistert und tätschelte unserem Ladenhüter das Dach.

»Meinen Sie wirklich?« Frau Stöckl stemmte sich aus dem klapprigen Twingo und hängte sich ihre Handtasche um den Hals. Wahrscheinlich hatte sie gehört, dass bei einem Autohändler gerne mal zwielichtige Gestalten herumlungerten, selbst in Bestlage am Münchner Lenbachplatz. Ich schaute mir die zwei älteren Herrschaften noch einmal genauer an. Kunden wie diese kamen aus Trudering, maximal aus Zorneding, jedenfalls aus einer Gegend, wo man sich Gartenzwerge halten konnte und gleichzeitig nur ein paar Schritte zum Urologen und zum Aldi hatte.

»Wissen Sie, Frau Stöckl …«, ich knöpfte mir den oberen Knopf meines Blazers zu, für so klassische Reihenhausklientel durfte ich mich nicht zu offenherzig geben, »… mit so einem Twingo, da kann man nichts falsch machen. Sensationelle Pannenstatistik, sparsam, zuverlässig, und je kleiner der Wagen, umso leichter ist er natürlich auch sauber zu halten. Sie werden sehen, wie viel Platz Sie plötzlich für Ihre Gartenmöbel haben, wenn Ihr alter Mercedes nicht mehr in der Garage steht.«

Frau Stöckl nickte und nahm ihre Handtasche unter den Arm statt um den Hals. Das war ein gutes Zeichen, sie hatte Vertrauen gefasst.

»Und was ist mit Ihrem Mann?«, scherzte ich. »Sie träumen ja, Herr Stöckl, das sehe ich ganz genau. Was haben Sie denn gesehen, was Sie so verzaubert?«

»Also, ich«, stammelte Herr Stöckl und warf einen scheuen Blick auf seine Gattin. »Darf ich mal gucken, nur mal so aus Interesse?«

Ich folgte seinem Blick und lachte gutmütig. »Ach Herr Stöckl, Sie sind mir ja ein ganz Schlimmer! Ich verstehe Sie sehr gut, aber der Porsche, der ist leider nicht zu verkaufen, der gehört unserem Chef. Ein schönes Modell, nicht wahr? Neunhundertelfer-Cabrio aus den Achtzigern, alles Originalteile, das gibt es nicht mehr oft, vor allem nicht in diesem wunderbaren Indischrot.«

Ich stellte mich so vor Herrn Stöckl, dass er Olivers Porsche nicht mehr sehen konnte, und drehte ihn mit einem sanften Druck am Ellbogen wieder auf Kurs. »Aber finden Sie nicht auch, dass der Twingo fast den gleichen Farbton hat?« Das war glatt gelogen, denn das gammelige Bordeaux des Twingos sah aus wie Rotwein aus dem Tetrapack, und mir war klar, dass ich noch einen drauflegen musste. »Ich weiß, was Sie jetzt denken, Herr Stöckl«, kam ich seinem Einwand zuvor und sprach etwas leiser. »Sie denken, ich habe doch nicht ein ganzes Leben so hart gearbeitet … was haben Sie denn eigentlich gemacht, Herr Stöckl, wenn ich fragen darf?«

»AOK!«, trompetete seine Frau.

»AOK, sehen Sie, ein Knochenjob, die ganze Zeit am Schreibtisch, da denken Sie jetzt natürlich, das habe ich mir doch all die Jahre nicht angetan, damit ich jetzt einen Kleinwagen fahre. Aber es ist natürlich auch so: Je dicker das Auto, das man fährt, umso eher denken die Nachbarn, man hätte was zu verschenken! Oder am Ende sogar der Vermieter! Ich sage Ihnen eins: So ein Auto, das fährt man nicht, das lebt man!«

Eine halbe Stunde später war der Twingo nicht mehr der Dorn in meinem Auge, sondern tuckerte mit Herrn und Frau Stöckl Richtung Münchner Osten. Gut gelaunt parkte ich das scheckheftgepflegte Mercedes-Coupé der Stöckls unter das blaue Neonlicht der Auto-König-Leuchtreklame und winkte meinem Chef und Liebhaber durch die Glastür seines Büros zu.

Oliver wackelte abwehrend mit dem Zeigefinger und deutete auf den Telefonhörer an seinem Ohr. Ich stellte mich trotzdem ans raumhohe Fenster, betrachtete den Lenbachbrunnen, dessen Becken ein paar Männer gerade mit Holzplatten abdeckten, und wackelte mit den Hüften, als müsste ich mir die Füße vertreten. In der Spiegelung der Glasscheibe beobachtete ich, wie Oliver in seinem Chefsessel herumschwang, auflegte und sich mit dem Daumen genießerisch den rechten Mundwinkel entlangstrich. Das machte er sonst nur, wenn er vor seinem Porsche stand.

»Wenn wir jetzt nicht losmüssten, wüsste ich, wie wir uns den Abend vertreiben könnten«, flüsterte er plötzlich hinter mir. »Mann, dieser bajuwarische Arsch! I like!«

Mit Siegerlächeln kam er ganz nah zu mir her, um mich zu packen und auf seinen Schreibtisch zu setzen. Ich half mit einem unauffälligen Hopser nach, sah ihm die Bemerkung über meine bayerische Kehrseite nach und dass er mir ohne viel Tamtam bereits den Rock hochschob. Die Frauen, die immer so viel Gedöns ums Vorspiel machten, hatten meiner Meinung einfach nicht genug zu tun.

»Warte«, flüsterte ich trotzdem, »ich wollte noch etwas mit dir besprechen!«

»Besprechen? Kann das nicht kurz warten?«

Oliver wanderte mit den Händen meine Oberschenkel hoch, und als er spürte, was da zu spüren war, stieß er mit dem Fuß den Papierkorb ungeduldig zur Seite. Meine Rechnung, unter den engen schwarzen Rock einfach mal keine Unterwäsche anzuziehen, war aufgegangen, und ich fand, dass jetzt der absolut richtige Moment war, um Oliver auf unsere Beziehung anzusprechen.

»Ich wollte nur noch einmal mit dir wegen meiner Position reden.«

»Welche Position?«, wiederholte Oliver ein wenig langsam, er brauchte ein paar Sekunden, bis sein Hirn wieder durchblutet war. »Ich hab doch gerade deine Beförderung gegreenlightet!«

»Ach Oliver.« Ich schüttelte leicht den Kopf, schlang meine Beine um Olivers Mitte und presste ihm meine Absätze ins Kreuz. »Beruflich hast du mich befördert, privat aber nicht. Weißt du nicht mehr, was du mir versprochen hast? Wie ist denn das Gespräch gestern Abend mit Lila gelaufen?«

Oliver ließ mich nicht los, aber ich merkte, wie er sich ein wenig verkrampfte. »Gar nicht. Weil es nicht stattgefunden hat. Es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. So eine Trennung, die ist schließlich kein walk in the park!«

»Du hast deiner Frau immer noch nicht von uns erzählt?«

Für diese Nachricht hatte ich mich gerade so ins Zeug gelegt? »Aber ich wollte doch im Januar meine Wohnung kündigen! Soll ich etwa am Harras wohnen bleiben, und das als deine Verkaufsleiterin?«

»Du hast ja recht«, seufzte Oliver. »Glaub mir, ich würde nichts lieber tun, als mit dir ein neues Leben anzufangen – mit jemandem, der mich nicht immer nach dem zehnten Prosecco als doofer Gebrauchtwagenhändler beschimpft.«

»Dann tu das doch endlich! Was willst du denn noch mit diesem Soap-Sternchen? Weißt du, ich würde gern endlich jeden Morgen neben dir aufwachen«, versuchte ich etwas zärtlicher zu klingen und sagte nicht dazu, dass ich nicht nur jeden Tag neben Oliver, sondern vor allem auch in seinem Penthouse im Gärtnerplatzviertel aufwachen würde, mit 360-Grad-Rundumblick von der Dachterrasse, Isar auf der einen, Rathaus auf der anderen Seite.

»Ich auch. Ich rede mit Lila. Bald. Heute. Heute Abend rede ich mit ihr, Ehrenwort!«, versicherte Oliver und stöhnte auf, als wäre er nicht mehr weit von einem Happy End entfernt. Na also. Ging doch.

Aber dann betete Janis Joplin lautstark »Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz«, und ich verrenkte mir den Hals, um hinter Olivers Rücken meine SMS lesen zu können.

»Eine Anneliese Lechner möchte mit mir auf Facebook befreundet sein?«, wunderte ich mich. Ich kannte zwar eine Person, die so hieß, aber die konnte unmöglich auf Facebook sein. Das Foto wurde hochgeladen, und Oliver nahm mir genervt das Telefon aus der Hand.

»Was will denn so eine alte Schachtel von dir? Ich dachte, deine Oma ist schon lang gestorben?«, fragte er.

»Das gibt’s doch nicht, das ist tatsächlich die Lechner-Oma, von der Fraueninsel. Da kann es eigentlich nur um meine Tante Caro gehen, die Lechner-Oma ist ihre beste Freundin!«, überlegte ich erstaunt. Wieso schrieb mir jemand wie die alte Bergfischerin, aus einem Dorf auf einer winzigen Insel mitten im Chiemsee, die mit dem Gärtnerplatzviertel ungefähr so viel zu tun hatte wie eine Kiesgrube mit New York? Denn diese Fraueninsel musste man sich so vorstellen: Kein H&M. Kein Klub. Kein Hochglanzbüro. Noch nicht mal ein richtiger Supermarkt, dafür die ganze Zeit Fisch. Blau, gebraten, gegrillt, gebacken, und vor allem geräuchert. Ich hasste Fisch. Und das Schlimmste: Die ganze Insel war autofrei. Wenn es eine Steigerung von Arsch der Welt gab, dann da: Denn da war der Arsch auch noch rundherum von Wasser umgeben.

»Hast du’s jetzt bald?«, murrte Oliver, sichtlich angefressen, während er sich unverrichteter Dinge das Hemd in die Hose stopfte. Aber je seltener er zum Zug kam, umso eher würde er Lila endlich reinen Wein einschenken, so war zumindest meine Theorie. Darum gab ich ihm nur einen halbwegs bedauernden Kuss auf die Backe und rief die komplette Nachricht auf.

»Liebe Josepha. Ich schreibe dir auf diesem Wege, weil ich von dir keine Adresse habe. Meine Enkelin, die Leonie, hat im Internetz geschaut nach deinem Namen und gesagt, dass man sich heute nicht mehr anruft, und mir so einen Postkasten eingebaut in ihren Laptop. Josepha, du musst mit der Drechsel Caro reden, denn die ist vom Krankenhaus nicht mehr heimgekommen, und auch der heilige Antonius hat mir noch nicht helfen können. Es pressiert, nicht dass die Caroline einen Schmarrn gemacht hat. Bitte melde dich. In freudiger Erwartung, deine Anneliese Lechner.«

Dass sich diese Frau noch an mich erinnerte! Und welchen Schmarrn sollte meine Patentante bitte machen, mit fast achtzig? Meine Tante Caro, bei der ich die Sommerferien verbracht hatte, wenn meine Eltern sich wegen ihrer ständigen Paartherapien keine Zeit nehmen konnten oder wollten? Meine Eltern hatten immer mit Ausdrücken wie »Paradies« und »Kraftort« für die Insel geworben, wenn sie mit mir im Linienbus Richtung Chiemsee fuhren, um mich an der Dampferanlegestelle zur Fraueninsel abzuliefern. Ich aber hatte nichts von »Paradies« gemerkt, dafür hatte es auf der Fraueninsel zu viele andere Kinder gegeben. Bei der Erinnerung daran zog ich automatisch meinen nicht mehr vorhandenen Bauch ein, so unsportlich und fehl am Platz hatte ich mich ihnen gegenüber immer gefühlt. Da waren Kati und Fränzi gewesen, die rot gelockten Sonnfischerzwillinge. Der schweigsame, schlaksige Basti mit dem Michel-aus-Lönneberga-Haarschopf, mit dem ich in drei Sommern ungefähr genauso viel Sätze gesprochen habe. Die unverschämt frechen Freunde Michi und Janni, die schon die gleiche Mofagangfrisur hatten, als ich noch nicht mal wusste, was eine Sportfelge ist. »Griasdi, Hippiehupferl« und »Schau, dem Obelix seine Tochter ist wieder da« waren noch ihre nettesten Kommentare gewesen, wenn ich mit meinen langen Zöpfen und der ökigen Latzhose an ihnen vorbeimusste. Nur mit Tante Caro allein hatte ich mich immer wohlgefühlt, in ihrem Haus am See mit den kühlen Steinen, an dem kleinen Badestrand. In meinem Zimmerchen oben unter dem Dach, das Tante Caro nie einem ihrer Feriengäste überlassen hatte. »Damit du immer kommen kannst, du kleines Spatzl«, hatte sie gesagt.

Und jetzt hockte das ehemalige Hippiehupferl in Designerklamotten auf der Glasplatte eines Chefschreibtisches in der Münchner Innenstadt und hatte keine Ahnung, wie es seiner Patentante ging, weil es ihre Karten so lange unbeantwortet gelassen hatte, bis irgendwann keine mehr kamen. Und das schlechte Gewissen biss so heftig und unerwartet zu, dass ich Oliver weiter auf Abstand hielt, um der Lechner-Oma sofort zu antworten.

»Liebe Anneliese. Habe mich sehr gefreut, von dir zu hören. Was ist genau das Problem mit Tante Caro?«

Ich tippte noch meine Handynummer hinterher und fühlte mich erleichtert, als ich die Nachricht verschickt hatte. Mal sehen. Vielleicht hatte sich ja bereits herausgestellt, dass Tante Caro nur eine Weltreise angetreten hatte. Außerdem konnte ich mir kaum vorstellen, dass eine alte Dame abends um sieben vor dem Rechner hing.

Janis Joplin jodelte keine zehn Sekunden später los: Null-acht-null-fünf-vier und so weiter und so weiter. Auf dem Display blinkte die Vorwahl mit einer dreistelligen Festnetznummer hintendran – die autofreie Provinz rief zurück, und zwar viel schneller als erwartet.

»Sefferl, Gott sei Dank, endlich! Keiner hat gewusst, was aus dir geworden ist, noch nicht einmal die Emerenz! Geht’s dir gut?«, rief eine brüchige Stimme.

Die Emerenz? Ich sah einen Haushaltskittel vor mir, grau mit lila Streublümchen drin, und einen nicht mehr ganz junger Frauenhals mit einer dicken Beule. Dieser Kropf hatte mich als Kind immer so fasziniert, dass ich mich an das Gesicht dieser Emerenz nicht erinnern konnte, an ihre sirenenhafte Stimme allerdings schon. Die Lechner-Oma hingegen war schon vor fünfzehn Jahren »Oma« genannt worden, und inzwischen klang sie auch wie eine. Ich versuchte deshalb, laut und sehr deutlich zu sprechen.

»Bei mir läuft es super, Anneliese!«, brüllte ich und nickte Oliver sonnig zu. »Ich arbeite in einem Autohaus für gebrauchte Luxuswagen und bin gerade zur Verkaufsleitung befördert worden.«

Aber irgendwie hing meine Erzählung in der Luft, weil die Lechner-Oma nicht reagierte. Wahrscheinlich konnte sie mit meinem Leben nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich fühlte mich bestätigt darin, dass die Jetztzeit auf der Fraueninsel noch lange nicht angekommen war. Die alte Dame hatte wahrscheinlich einen Horizont vom Kloster zur Kirche und wieder zurück.

»Also, Anneliese, was ist denn jetzt genau passiert mit Tante Caro?«, fragte ich deshalb ganz ruhig nach den Fakten, und vom anderen Ende der Leitung kam ein schwerer Seufzer.

»Ein Schlagerl hat sie getroffen, am vorletzten Freitag, und sie war im Krankenhaus in Prien! Aber sie wolltens wieder entlassen nach acht Tagen, das hats mir noch erzählt. Aber sie ist nie daheim angekommen, und ich weiß nicht, wo sie ist, und keiner sagt mir was!«

»Frag doch mal nach, in der Klinik. Sie ist bestimmt nur in der Reha!«

»Das sagt mir doch keiner. Ich bin doch nur ihre beste Freundin!«

»Weißt du was, Anneliese? Ich versuche schnell, in der Klinik anzurufen. Vielleicht wissen die was. Ich melde mich gleich bei dir.«

Ich vermied Olivers genervten Blick und klemmte mich hinter seinen Computer, um nach einer Telefonnummer zu suchen. Denn ich war davon überzeugt, dass es mich nur einen Anruf kosten würde, um die Sache mit Tante Caro zu erledigen.

»Chiemseeklinik Prien, Haslinger. Grüß Gott?«

»Guten Tag. Josephine Schlagbauer hier. Können Sie mich bitte mit einer Frau Caroline Drechsel verbinden?«

Kurzes Tastenklackern am anderen Ende der Leitung.

»Drechsel? Hamma ned!«

»Können Sie mir sagen, wann sie entlassen worden ist? Oder verlegt?«

»Da könnt ja jeder kommen! Sind Sie verwandt?«

Frau Haslinger hatte eigentlich keine unfreundliche Stimme, ich fragte mich nur, warum sie noch nicht einmal in die Zentrale eines Krankenhauses jemanden setzten, der Hochdeutsch sprach.

»Ja, natürlich. Sonst würde ich ja nicht anrufen!«

»Mei, wenn Sie wüssten, wer mich den ganzen Tag anruft und was wissen will. Aber wenns meinen, dann kommens vorbei und weisen sich aus.«

»Ich wohne aber in München und mache mir schreckliche Sorgen!«

»Ja freilich. Aber wenn Sie sich solche Sorgen machen, dann nehmen Sie sich halt frei. Verstehens schon, da könnt ja sonst ein jeder kommen.«

Ich starrte frustriert auf mein Telefon und dann auf Oliver.

»Das war wohl nichts. Sieht so aus, als müsste ich tatsächlich auf die Fraueninsel fahren.«

Oliver hatte inzwischen eine leichte Purpurschattierung am Hals und brauchte eine Weile, bis sein berühmter Charme wieder ansprang.

»Aha? Ist das nicht die Insel, auf der Gunter Sachs gewohnt hat?«

»Nicht dass ich wüsste.«

»Die Bardot? Oder die Ferres?«

»Nein. König Ludwig hat sich auf der Nachbarinsel mal ein Schloss gebaut, aber das ist schon ein bisschen her. Auf der Fraueninsel war ich ein paarmal als Kind, weil meine Patentante da wohnt. Und jetzt geht es meiner Tante irgendwie nicht so gut. Oder doch, weiß man nicht, jedenfalls ist sie mit ihren neunundsiebzig irgendwie abgetaucht. Ihre Freundin schreibt, sie hätte sie seit zwei Wochen nicht mehr gesehen.«

Aber Oliver konnte die Skandalträchtigkeit dieser Nachricht nicht nachvollziehen.

»Und wann willst du da hin? Jetzt?«

»Nur übers Wochenende. Damit ich wieder ein besseres Gefühl habe.«

»Gefühl? Du willst die Firma im Stich lassen, obwohl ich dich gerade zur Verkaufsleiterin gemacht habe?«

Mir wurde klar, dass mein Bedürfnis, von Tante Caro und ihrem Verschwinden zu erzählen, strategisch nicht zu Olivers Großzügigkeit passte.

»Nein, lass gut sein. Ich kann sicher auch von hier aus etwas herausfinden.«

Oliver nahm mich versöhnlich in den Arm. »Ich meine ja nur. Ich brauche dich, und die Firma braucht dich auch. Aber wenn mit Lila alles vorbei ist, dann fahren wir da mal gemeinsam hin. Ich wollte schon immer mal wieder zum weekend an die Nordsee.«

»Nordsee?«, lachte ich. »Mensch, manchmal merkt man echt, dass du aus Düsseldorf kommst. Die Fraueninsel ist nicht in der Nordsee. Die ist hier. Im Süden von Oberbayern. Im Chiemsee.«

Oliver ließ mich abrupt los. »Im Spießerparadies? Also, nach da unten bekommen mich keine zehn Pferde. Ich bin doch kein Sommerfrischler, ich bin businessman!«

Ich war ganz froh, dass Oliver auf die Fraueninsel so ablehnend reagierte, weil es mir die Entscheidung leichter machte. Ich ließ das Handy sinken und beschloss, in puncto Tante Caro erst mal gar nichts zu unternehmen. Denn die Fraueninsel würde mir karrieremäßig nicht weiterhelfen, da hatte er auf jeden Fall recht.

In der Tat – das Einzige, was in diesem Moment in Gstadt groß rauszukommen scheint, ist der Regen. Der menschliche Gorilla aus dem Ruderboot verschwindet in einer lang gestreckten Hütte, ohne mir zu sagen, ob ich warten oder mitkommen soll. Durch die schlierigen Fensterchen sieht der Mann noch mehr aus wie ein großer Troll, und ich beobachte ihn, wie er sich total vertraut in der Werkstatt bewegt.

Chiemseewerft Janni Kraillinger, BOOTSBAU UND BOOTSMOTOREN steht auf dem Schild unter einem alten Sprossenfenster. Das Licht geht wieder aus, und weil ich so stolz bin auf meine Spürnase, komme ich dem Zotteltier um die Ecke entgegen und laufe fast in die Eisenstangen, die er aus der Werkstatt schleppt.

»Da bist ja«, sagt er, die Stangen unter nur einem Arm, als wären sie leicht wie Zahnstocher, und in der anderen einen Pizzakarton.

»Jetzt weiß ich’s!«, rufe ich. »Du bist der Janni, gell? Deswegen kennst du mich von früher!«

»Der Janni? Ich?«

Die Augen unter den zusammengezogenen Brauen funkeln kritisch, und ich erkläre schnell: »Ich meine nur, wegen dem Schild da.«

»Wegen dem Schild? Na, wegen dem bin ich nicht der Janni, und sonst auch nicht.«

»Ja, aber, wer bist du dann?«

Der Nicht-Janni zuckt die Schultern und geht nicht auf meine Frage ein.

»Hast an Hunger?«

»Ich … äh …«, ringe ich nach Worten und schaue unsicher auf den halb aufgeklappten Pizzakarton.

»Mit Thunfisch? Tut mir leid, äh, ich mag keinen Fisch.«

»Na dann.«

Mein Magen, der mir in den Kniekehlen hängt wie einem Ziegenbock die Eier, grummelt, als der Gorilla den Pizzakarton ohne weiteren Kommentar in den Müllcontainer befördert, der vor der Bootswerft steht. Ich folge dem Unbekannten auf den Steg und entdecke endlich etwas, was mir gefällt: todschicke Motorboote. Unten ein Schiffsrumpf aus glänzendem Alu, oben hellblaue, gelbe oder weiße Kajüten mit großen Fenstern, Scheinwerfern und Scheibenwischern, innen Bänke mit Kissen oder Schafsfellen. Und vor allem: Mit fetten Außenbordern hintendran.

»Das macht bestimmt Spaß, oder?«, rufe ich und überlege, wie schnell man wohl mit so einem Hundertfünfzig-PS-Paket über den See brettern kann.

»Bootfahren, meine ich!«, ergänze ich, als keine Antwort kommt.

»Basst scho«, grunzt mein Begleiter und lässt die Eisenteile in einen langen schmalen Kahn rutschen, der am äußersten Ende vor sich hindümpelt. Das offene Boot liegt einen guten Meter unterhalb des Stegs, und da nirgendwo eine Leiter oder eine andere Einstiegshilfe zu sehen ist, lasse ich mich vorsichtig auf den rutschigen Planken nieder, um mich ins Boot zu hangeln.

»Dass ihr Weiber euch nie gescheite Schuh anziehen könnts«, motzt der Gorilla, weil ich dabei fast ins Wasser falle, da mein Rock solche Turnübungen eigentlich nicht zulässt.

»Du brauchst gerade reden, mit deinen Brennholzschlappen«, pampe ich zurück und frage mich, wieso ich ausgerechnet in das einzige Boot weit und breit steigen soll, das keine Kajüte besitzt.

»Jetzt geh her da«, befiehlt mir der Gorilla, der längst breitbeinig im Boot steht und das Schwanken ausbalanciert, packt mich in der Taille und setzt mich in hohem Bogen auf ein Brett in der Mitte des Boots, als wäre ich nicht viel schwerer als mein Koffer. Dann setzt er sich selbst an den mickrigen Motor, auf dem in kleinen Zahlen eine lächerliche Fünfzehn als PS-Zahl aufgeklebt ist.

»Drei Tage. Es sind nur drei Tage!«, murmle ich noch einmal vor mich hin und merke, dass er mich so mit dem Rücken zum Wind platziert hat, dass ich ihm direkt ins Gesicht blicken muss. Als ich eine alte Mütze mit Ohrenklappen hingehalten bekomme, schüttle ich entsetzt den Kopf. Auf gar keinen Fall kommt ein so speckiges Ding auf meine Frisur, und dabei bleibe ich auch, als wir unerwarteterweise ein ganz schönes Tempo draufbekommen und der nasskalte Wind zu einem eisigen Peitschen wird. Der Chiemseegorilla ist offensichtlich wetterfest, was mich bei dem Winterfell und dem Schmutzgehalt seiner Klamotten nicht wundert. Um ihn nicht die ganze Zeit ansehen zu müssen, schließe ich die Augen und mache mich so klein wie möglich, um dem Wind keine Angriffsfläche zu bieten. Es ist noch nicht einmal acht Uhr abends, und in München würde ich jetzt langsam Feierabend machen und zu Atakan ins Training gehen oder mit Oliver zum Italiener. Stattdessen sitze ich hier, der Außenborder jault, und ich bin nass, nasser, am nassesten. Sexy ist anders. Olivers roter Porsche ist sexy, das Leben in der Großstadt und Erfolg sind sexy. Am besten, ich finde noch heute Abend heraus, dass sich Tante Caro in die Karibik abgesetzt hat. So wie Oliver nach Los Angeles. Und meine Eltern nach Goa. Und ich auf die Fraueninsel. Na super.

Gerade als ich mich in Olivers Büro entschlossen hatte, den Hilferuf der aufgeregten Bergfischerin zu ignorieren, waren draußen im Showroom die Neonlichter aufgeflackert.

»Haste echt das Telefon auf mich umgestellt, Joe? Ich bin Schrauber, keine Sekretärin!« Dieter streckte mir den Telefonhörer hin wie ein totes Insekt, aber ich zuckte nur mit den Schultern.

»Na ja, ich war gerade nicht am Platz. Wer ist denn dran?«

»Ich hab einen Herrn Schlagbauer in der Leitung! Er klingt gar nicht fröhlich!«

»Dein Vater klingt doch am Telefon nie fröhlich! Der soll dich auf dem Handy anrufen!«, murrte Oliver.

»Da kennst du meinen Vater schlecht. Das ist ihm viel zu teuer, und außerdem will er mich nicht verstrahlen.«

Ich bügelte meine Bluse mit der flachen Hand glatt und nahm Dieter das Telefon aus der Hand.

Mein Vater übersprang die Begrüßung, sicher weil er sich immer noch keine Flatrate geholt hatte. »Morgen früh geht’s los!«

»Ihr fliegt jetzt schon nach Indien?«

»Ja freilich, gestern war ja schon der erste richtig kalte Tag!«

»Das heißt, ihr vertragt euch wieder?«, frage ich zweifelnd.

»Natürlich! Die Gretel ist die Liebe meines Lebens!«

»Auf einmal?«

»Josepha, ich weiß, wir hatten immer eine sehr lebendige Beziehung, aber das Leben ist nun mal kein ruhiger langer Fluss.«

Ich verdrängte die Erinnerung an zu Bruch gegangene Klangschalen und die genauso lautstarke Wiedervereinigung, die bei uns zu Hause fast jede Woche auf dem Programm gestanden hatte. »Lebendige Beziehung? Seit ich denken kann, habt ihr euch immer sonntags getrennt und am Freitag wieder versöhnt. Manchmal auch umgekehrt.«

»An der Liebe muss man eben arbeiten«, verteidigte sich mein Vater. Genau, dachte ich mir, und zwar so viel, dass man zu nichts anderem mehr kommt und arm bleibt wie eine Kirchenmaus. Etwas, was mir auf gar keinen Fall passieren würde.

»Wann fliegt ihr?«

»Morgen in aller Herrgottsfrühe!«

Ich seufzte. »Wollt ihr euch auf Goa nicht doch einmal WLan besorgen? Oder wenigstens ein Telefon?«

»Das kostet alles Strom«, meckerte mein Ökovater. »Alles, was den Bedarf von unserem Passivbungalow sprengt, das machen wir nicht, wegen der Ökobilanz und wegen der Wiedergutmachung vom CO2-Fußabdruck vom Fliegen.«

So war das. Seit ein paar Jahren verschwanden meine Eltern, die zur Vegetarierin konvertierte Metzgerstochter Gretel aus Rosenheim und Willi, ein im Allgäu aufgewachsener Sannyasin-Sprössling, den kompletten Winter über nach Indien. Ich hingegen hatte noch einen weiten Weg vor mir, bis ich mich auf meinen Lorbeeren ausruhen konnte, und den wollte ich jetzt gerne weitergehen. Oder noch besser in einem möglichst dicken Auto fahren.

»Und deine Mutter und ich, wir sind ja ganz gern unter uns, du glaubst nicht, wie lang die Meisterstufe im Tantra zum Verinnerlichen braucht. Letzten Winter auf Goa war alles noch ganz easy, aber man muss da wirklich am Ball bleiben, wenn man nicht will, dass das Feuer der Libido …«

Bäh! Tantra verinnerlichen? Ein Wunder, dass bei diesem Hippiealarm aus mir überhaupt etwas geworden war, und ich wollte nicht im Mindesten wissen, mit welchen Mitteln meine Eltern ihre Libido am Lodern hielten. Ich hatte zu tun.

»Also, eine gute Zeit! Tschüssi!«

»Wie bitte?«

»Tschühüss!«

»Ha?«

»Tsch… Ach, was soll’s. Ciao! Servus! Bussi an die Mama!«

»Na also, geht doch«, grinste mein Vater durchs Telefon, glücklich, auch dieses Gespräch zur tschüssfreien Zone gemacht zu haben.

»Warte«, rief ich, »mir ist noch etwas eingefallen! Wann habt ihr das letzte Mal von Tante Caro gehört?«

Mein Vater legte den Hörer zur Seite und schrie etwas.

»Im Sommer hat sie mit deiner Mutter telefoniert und sich wie immer nach dir erkundigt. Aber was konnten wir ihr schon sagen? Dass wir dich in den Waldkindergarten geschickt haben, damit du diese Spritschleudern unters Volk bringst?«, meldete er sich wieder, und es tat mir sofort leid, dass ich meine Patentante überhaupt erwähnt hatte. »Ich weiß wirklich nicht, was wir falsch gemacht haben!«

Ende der Leseprobe