8,99 €

Mehr erfahren.

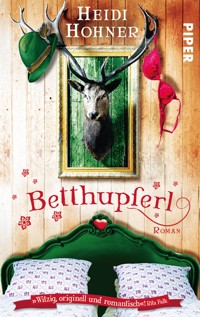

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

»Eine bayerische Romanheldin und schrulliges Inselvolk. Witzig, originell und romantisch!« Rita Falk Dass permanente Idylle nicht automatisch besseres Männermaterial bedeutet, davon weiß die junge Fraueninsel-Fischerin Kati Lochbichler ein Lied zu singen. Weil die unkonventionelle Kati aber trotz Tradition und Familienbetrieb ihren Spaß haben will, geht sie gerne mal im besten Hotel der Fraueninsel auf fremden Hochzeiten tanzen (wobei die Party meistens im Hotelbett endet). Bis ihr der ehrgeizige neue Hotelmanager die Tour versaut – und ihr Jugendfreund sich als perfekter Schwiegersohn anbiedert. Aber Kati muss aufpassen – wo Zipfelklatscher draufsteht, ist nicht immer Zipfelklatscher drin ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

1. Auflage 2013

ISBN 978-3-492-95959-9

© 2013 Piper Verlag GmbH, München

Umschlaggestaltung: semper smile, München

Umschlagmotiv: Westend61/Corbis (Bett), bürosüd° (Rest)

Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell

Während sich meine neue Männerbekanntschaft mit dem Verschluss meines trägerlosen Büstenhalters abmüht, geht weit im Osten über dem Watzmann die Sonne auf, und von den zehn Gläsern Schampus in meinem Blut ist nicht mehr besonders viel zu spüren. Am liebsten würde ich jetzt mit den Fingern ungeduldig auf die Matratze trommeln. Denn eigentlich fängt gerade mein Arbeitstag an, hier auf der Fraueninsel, oder genauer: darum herum, auf dem Chiemsee. Der See ist unter einem Hauch von Frühnebel verborgen, und soweit ich das von Nils’ Hotelbett aus beurteilen kann, verspricht der Tag traumhaft zu werden.

Wahrscheinlich bekommt Nils den BH nicht auf, weil er so stramm sitzt. Die Dessous für heute Nacht habe ich mir nämlich aus dem alten Kleiderschrank meiner Zwillingsschwester geklaut, und Fränzi hatte schon immer ein etwas handlicheres Format als ich.

»Geht’s?«

Ich lächle Nils ermutigend zu.

»Schkommschonklar.«

»Ich mein ja nur. Das ist nämlich kein Keuschheitsgürtel!«

Langsam muss hier mal was vorwärtsgehen, und ich drehe Nils meinen Rücken zu, damit er besser sieht, was er tut. Er heißt mit vollem Namen Nils von Böckel, ist plastischer Chirurg aus Hannover und eine ziemliche Partykanone. Seit etwa einer Stunde ist er außerdem nackt. Eine unerwartet ergiebige Nacht also, nur dass ich es saumäßig eilig habe und Nils leider Probleme hat, sich zu konzentrieren.

Mein Plan hat bis jetzt einwandfrei funktioniert: Die piekfeine Hochzeitsgesellschaft im »Hotel zum See« hatte sich um Mitternacht bereits einen kollektiven Tunnelblick angesoffen, und von den zwei Chefs, Geschäftsführer Rudi und Hotelbesitzer Hans, war nichts mehr zu sehen. Der Champagner und der Obstler standen zur freien Verfügung einfach so auf der Bar und alle waren blau. Niemandem fiel auf, dass ich eigentlich gar nicht eingeladen war, und der Böckel umkreiste mich quasi sofort mit wehendem Frack und leicht schlingerndem Hüftschwung.

Zu It’s Raining Men. Dem Klassiker auf jeder Hochzeit.

Bei Xanadu pfefferte ich meine Pumps, bei Staying Alive er die zum Frack passenden Lackschuhe in die Ecke des Partysaals. Und nach drei Stunden pausenlosem Discofox hatte der nicht gerade zart gebaute Nils mich so an die Wand getanzt, dass ich bei Marmor, Stein und Eisen bricht mit Blasen an den Fußsohlen und den Worten »Aber ich! Ich breche jetzt, und zwar zusammen!« in seine Arme gesunken bin. Tja, und dann sind wir in der Zirbelsuite gelandet, und jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Obwohl gerade irgendwie die Luft raus ist. Denn im Besoffen-den-BH-Auffummeln stellt sich mein One-Morning-Stand ausgesprochen blöd an, erst recht für jemanden, der sein Geld mit Feinmotorik verdient. Jetzt lässt er auch noch die gepflegten Chirurgenhände sinken und schnuppert skeptisch. Er muss sich dabei mit der Hand am Bettrand abstützen, schließlich ist er voll wie ein Haus. Ich bin später eingestiegen und höchstens voll wie ein Vogelhäuschen. Na ja, sagen wir mal: wie eine mittelgroße Hundehütte.

»Da heißt es, dieses Hotel ist das beste Haus am Platz, und trotzdem riecht es überall nach Fisch!«

Das ist mir jetzt außerordentlich peinlich, denn ich finde den Nils durchaus okay und mir ist leider völlig klar, was er da riecht.

Nämlich mich. Weil ich gestern die geräucherten Renken mal wieder ohne Handschuhe filetiert habe. Dabei habe ich gestern Abend extra lang gebadet und mich von oben bis unten mit Ringelblumenbalsam eingecremt. Aber Fischfinger habe ich immer noch, obwohl die Calendula-Creme duftet wie alle Wohlgerüche Arabiens auf einmal. (Den parfümierten Drei-Liter-Tiegel hat die Schwester Sebastiana meinem Vater gegen seinen eingewachsenen Zehnagel aufgeschwatzt, damit er in ihrem Klosterladen auch mal was anderes kauft als immer nur Nopi[1]. Seitdem haben wir in unserem Zwei-Personen-Haushalt Ribluba für die nächsten zwanzig Jahre.) Ich habe nicht besonders viel Erfahrung darin, mich inkognito auf eine Party zu schleichen und dabei auch noch jemanden abzuschleppen, denn schließlich ist das gerade mein erster Versuch in diese Richtung, und ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, was ich mir eigentlich dabei gedacht habe, außer dass mir gestern plötzlich die Decke meines Zimmers auf den Kopf gefallen ist. Manchmal kann ich es einfach nicht glauben, dass ich wieder hierher zurückgekehrt bin, obwohl alles so gut lief mit der Uni und mit meinen Plänen, nach München zu gehen wie meine Schwester. Aber dann starb unsere Mama, und mit ihr fünfzig Prozent des Familienbetriebs. Und als mein Vater mich vor fünf Jahren auf ihrer Beerdigung gefragt hat, ob ich die neue Sonnfischerin werden will, weil er es allein nicht schafft, da habe ich ja gesagt.

Ich beschließe, in die Offensive zu gehen, um Nils und mich auf andere Gedanken zu bringen.

»Fisch? Also ich rieche nichts! Das bildest du dir ein!«

Ich ziehe den BH kurzerhand über den Kopf, packe meine Männerbekanntschaft an den Schultern und drücke den Herrn von Böckel ohne viel Anstrengung zurück auf die rot-weiß-karierte Bettwäsche. Und weil das so einfach geht, lässt meine Nervosität ein wenig nach. Als Nils mir jetzt unverhohlen auf den frei schwebenden Busen guckt, sage ich nur: »Alles echt«, für den Fall, dass er aus beruflichem Interesse schaut.

»Du bist ja noch stärker, als du aussiehst!«

Darauf kann ich jetzt nicht viel erwidern, denn Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit, und leider ist nicht nur meine Oberweite echt, sondern auch mein Kreuz und meine Oberarme. Ich murmle etwas von »unsere Firma kriegt Prozente im Fitnessstudio«, aber das ist glatt gelogen. Ich habe noch nie ein »Dschimm«von innen gesehen. Ich bin einfach nur hauptberuflich Fischerin, und zwar keine Happy-go-deppy-Teichwirtschaftlerin, die in einem Becken voller Zuchtforellen herumstochert, sondern eine richtige: Netze, Angeln, Motorboot, Schlachtraum, Räucherkammer, das volle Programm. Nicht unbedingt der klassische Mädchenberuf, aber leider geil.

Und genau wegen diesem Beruf haftet der Räucherfischgeruch hartnäckig an meinen Händen, die nach dem langen Winter noch rauer sind als sonst. Ob meine Kollegen auch dieses Problem haben? Eher nein, die anderen Fischer tragen nämlich bei der Arbeit Handschuhe, die auf ihre Männerpratzen zugeschnitten sind. Im Fischerei-Großhandel gibt es nur Handschuhe, in denen meine Finger aussehen wie ein Wienerwürstl in einem XXL-Pariser. Und selbst wenn ihre Hände nach Fisch stinken, ist ihnen das wahrscheinlich egal, denn Männern geht erstens so was meistens am Eimer vorbei, und zweitens sind meine Fischerkollegen alle brav verheiratet. Und lassen sich nicht von besoffenen Hotelgästen mit aufs Zimmer nehmen. Wenigstens nicht, soweit mir das bekannt ist, und bekannt ist leicht was auf dieser Zweihundertfünfzig-Seelen-Insel.

Dieser Nils von Böckel ist nicht gerade ein schlankes Modell, eher ein richtiges Trumm Mannsbild[2], und nackt wirkt er noch wuchtiger als in Frack und Kummerbund. Also genau mein Beuteraster, denn Männer, denen meine Jeans zu groß sind, die sind für mich einfach keine Männer. Ich schaffe es, ihn mit einer raschen Bewegung aus der Schulter einmal um die eigene Achse zu drehen. Er stöhnt noch einmal überrascht, aber dann erholt er sich und schaut mich ziemlich beglückt von unten an.

»Das magst du doch?«, frage ich, allerdings mehr rhetorisch, und lege mich ins Zeug.

»Du gehst aber ran«, ächzt Nils, und dann sagt er nichts mehr, weil er zu sehr damit beschäftigt ist, sich am gedrechselten Bettpfosten festzuhalten. In meinem Kopf saust es wieder, diesmal vor Erstaunen über mich selbst, aber ich bin froh, dass ich meine Hemmungen über Bord geworfen habe und jetzt oben sitze. Weil ich dann das Tempo bestimmen kann. Und weil dann meine Perücke nicht so leicht ins Rutschen kommt. Ich habe die glatte schwarze Ponyfrisur nämlich nur für ein paar Stunden Disco, aber nicht für sexuelles Headbanging festgesteckt.

Aber Nils hat nicht nur auf der Tanzfläche eine ziemliche Ausdauer, trotz der Unmengen Obstler, die er in sich hineingeschüttet hat. In Gedanken korrigiere ich mein Rating, nach dem mich sicher die Fränzi fragen wird, wenn ich ihr mein Abenteuer beichte, von einer Fünf (wegen seiner Wampe und der schlecht rasierten Brusthaare) nach oben auf eine Sieben. Allerdings stellt mich das vor neue Probleme. Wir sind im Zimmer mit der besten Aussicht, und ich kann durch die Balkontür bereits die Silhouetten der Chiemgauer Hausberge erkennen, die sich vor dem immer heller werdenden Himmel abzeichnen. Ich gebe noch mehr Gas.

»Du musst doch später sicher auch nach München zum Flughafen, oder?«, fragt mich Nils vier Minuten später mit schweißverklebten Haaren. Ich schaue unauffällig auf die Uhr und schwindle: »Nein, ich fliege von Salzburg aus!«

»Oh. Schade. Wohin musst du noch mal genau?«

Ich muss kurz überlegen. Eine Stadt in Mittelösterreich erscheint mir spontan als der kleinste gemeinsame Nenner für jemanden aus Mitteldeutschland.

»Nach Wien!«

»Du bist aus Wien? Das hört man dir gar nicht an!«

»Nun, ich spreche keinen Dialekt mehr, weil ich mal BWL in Passau studiert habe – und das Neandertaler-Bayerisch dort fand ich total unsexy. Ich habe mir dann als Trotzreaktion ein Eins-A-Hochdeutsch zugelegt.«

Trotzreaktion ist gut. Es war eher so, dass Passau eine pittoreske niederbayerische Stadt ist, deren Uni Schnösel-Sprösslinge anzieht wie Kuhmist die Fliegen. Nach meiner ersten Wortmeldung reichte ein Hörsaal voll kichernder Kommilitonen mit norddeutschem Migrationshintergrund, dass ich mir die Sache mit der Mundart noch einmal überlegt habe, und zwar nicht nur für die folgenden Semester, sondern für immer. Nur dass ich mir nicht den Wiener Schmäh, sondern das rumpelige Chiemgauerisch abgewöhnt habe. Aber Nils ist mit der Antwort zufrieden, und macht munter Pläne. Viel zu munter.

»Nach Wien wollte ich schon immer, da komme ich dich mal besuchen! Was machst du gleich noch mal beruflich?«

Da muss ich kurz überlegen. »Ich bin die einzige Frau unter den ganzen Chiemseefischern«, entspräche zwar der Wahrheit, aber ich habe keine Lust, mein Inkognito aufzugeben. Mein Pseudonym, klar, das weiß ich noch, den Namen habe ich mir extra zurechtgelegt: Wenke Fischer. Wenke reimt sich auf Renke[3], und Fischer, naja, dazu muss ich nichts mehr sagen, oder? Aber welchen Beruf habe ich dem Böckel gestern Abend zwischen Lady Madonna und Highway to Hell ins Ohr geschrien? Kellnerin im Seniorenheim, Bibliothekarin einer Philatelistenvereinigung, Abfallwirtschaftsangestellte? Keine Ahnung. Ich mache einen neuen Versuch, der in Anbetracht der gehobenen Gesellschaft gestern Abend einigermaßen plausibel klingt:

»Ich bin Vorstandssekretärin.«

Das ist gut. Vorstandssekretärin klingt für erfolgreiche Männer total normal und für die weniger erfolgreichen total bedrohlich, da kommen sicher keine weiteren Fragen mehr. Ich spreche außerdem sehr leise und gähne vorsichtshalber, damit Nils sich darauf einstellen kann, dass ich keine Energie mehr habe für eine weitere After-Sex-Konversation. Aber der Böckel hat anscheinend ziemlich Feuer gefangen und verfällt in eine Art verliebte Babysprache.

»Menschdaschjatotalinteressantsüße«, nuschelt er selig. »Bei wem denn?«

Ausgerechnet jetzt fällt mir in meinem immer langsamer arbeitenden Kopf nur der Lehrplan aus dem letzten Jahr Fischerei- und Landwirtschaftsinternat ein.

»Bei, äh, einem Melkmaschinenhersteller!«

Das ist jetzt nicht unbedingt der kleinste gemeinsame Nenner für jemanden, der die Busen von Galeristengattinnen pimpt. Wer weiß, welche Gerätschaften der in seiner Praxis hat!

Nils richtet sich tatsächlich interessiert auf einem Ellbogen auf.

»Ich bin wirklich sehr müde. Lass uns ein bisschen schlafen, ja?«, flüstere ich matt und kuschle mich an seine piksende Brust, um ihn wieder zum Hinlegen zu bewegen.

Als Nils trotzdem anfängt, mir zärtlich am Kopf herumzufummeln, drehe ich mich vorsichtig weg. Zutraulichkeiten kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen. Schon gar nicht, wenn der Böckel nicht merken soll, dass er seine Schönheitschirurgenfinger nicht durch echte Haare gleiten lässt. Also stelle ich mich schlafend und merke zu meiner Beruhigung, dass Nils’ Atem sich ebenfalls verlangsamt.

Ich warte. Warte, und zähle seine Atemzüge.

50, 51, 52, 53, …

Auch wenn ich diesen Mann wahrscheinlich nie wiedersehen werde: Der Arm quer über meiner Seite und der Männerbauch von hinten an der Wirbelsäule fühlen sich warm und schwer an. Nicht dass ich mir vorstellen kann, mein Bett auf Dauer mit jemandem zu teilen, aber für einen kurzen Moment lässt sich das ganz gut an.

60, 61, 62, 63, …

Ich strecke ein wenig widerstrebend die Hand nach meinem Kleid aus, das Nils achtlos auf die Nachttischlampe geworfen hat, bevor BH-Verschluss und Fischgeruch unseren Rausch der Leidenschaft ein wenig gebremst haben. Das Kleid ist schon ganz heiß von der Hitze der Glühbirne: 60 Watt sind definitiv zu viel für Polyester, auch wenn er daherkommt wie Seidenchiffon. So eine Fahrlässigkeit darf mir nicht noch mal passieren. Wenn ich mir in diese pfirsichfarbenen Rüschen ein Loch hineinbrenne, schaue ich dumm aus der Wäsche, sollte ich so einen Unsinn wie heute Nacht noch einmal wiederholen wollen. Denn Fränzis kitschiges Abiballkleid passt erstens perfekt zu überkandidelten Hochzeiten und zweitens mir noch an den Schultern, weil es nämlich keine hat.

Als ich wieder aufwache, hängt mein nackter Arm immer noch quer über das Bett, und meine Hand hält brav den Saum des Petticoats fest. Der Stoff des restlichen Kleides allerdings hat sich über der Nachttischlampe in eine Art bräunliche Lava verwandelt, die über dem Lampenschirm Blasen wirft und an der Glühbirne zu einer schwarzen Kruste festgebacken ist.

»Sacklzement!«

Ich fluche auf Bayerisch, obwohl ich inkognito unterwegs bin. Aber wenn ich stocksauer bin, kommt es manchmal einfach durch.

»Scheiße, verdammte!«

Fluchen auf Hochdeutsch kann ich mindestens genauso gut, aber das nützt mir jetzt auch nichts. Ich reiße das Kleid von der Lampe weg, es stinkt gewaltig nach verschmortem Plastik. Und es kann eigentlich nicht sein, dass Nils davon nichts mitbekommt. Aber der Melkmaschinenprofi schnarcht, als müsste er bis zum Mittagessen noch drei Ster Buche klein sägen. Die Rauchschwaden ziehen direkt nach oben an die holzvertäfelte Decke, wo das stecknadelgroße rote Lämpchen des Rauchmelders eifrig vor sich hinblinkt. Ihm gilt mein zweiter besorgter Blick. Ich weiß von Janni, dem ehrenamtlichen Feuerwehrhauptmann der Fraueninsel, dass es der Hotelchef Hans Leutheuser (eigentlich der Zumsler Hans genannt, aber das erkläre ich später) mit dem Alarmsystem nicht so genau nimmt und der Rauchmelder eher theoretisch blinkt, aber nicht praktisch. Eine Drohgebärde sozusagen, wie beim Chiemseekrebs, der fuchtelt auch immer mit seinen Zangen herum wie ein ganz Großer. Aber zwicken kann man das wirklich nicht nennen, was der mit seinen putzigen Scheren macht.

Mich zwickt trotzdem etwas, nämlich das flüssige Plastik, das gerade an meinen Fingern fest wird. Das tut weh, aber ich gebe trotzdem alles, um so schnell wie möglich aus diesem unglückseligen Zimmer zu verschwinden. Mit dem verhunzten Kleid ist das gar nicht so einfach, weil ich plötzlich mit einem Bein in dem riesigen Brandloch stehe und alles noch einmal nach unten fummeln muss, um den richtigen Eingang zu finden. Der Campanile des Klosters schlägt zur Dreiviertelstunde, und gleich darauf bimmelt ein helles Glöckchen die Klosterschwestern zum Morgengebet. Viertel vor sechs also. Ich kann von Glück sagen, wenn mein Vater mit seiner senilen Bettflucht nicht bereits die Insel nach mir absucht. Außerdem ist das Konzert noch nicht zu Ende: Während der letzte helle Ton der Gebetsglocke noch in der Luft schwingt, jault plötzlich eine Sirene los, ohrenbetäubend. Hat der Rauchmelder also doch gemerkt, dass der Polyesterqualm meines Kleides die Rauchmenge einer Zigarette überschreitet und den Feueralarm ausgelöst! Gut gemacht, Fräulein Lochbichler. In ein paar Minuten werden sich alle auf der Insel lebenden Männer in ihre Uniformen der freiwilligen Feuerwehr[4] geworfen haben und zum Brandherd und zum Spritzenhaus rennen. Na sauber. Der Brandherd, das bin ich, und das Spritzenhaus liegt genau auf meinem Heimweg.

Der erste Sirenenton fällt in sich zusammen, und während der zweite anschwillt, schaffe ich es endlich, den von der Hitze verformten Reißverschluss an der Seite nach oben zu zerren. Ich vergewissere mich, dass Nils die Augen weiter fest geschlossen hat, ziehe die Tür möglichst sanft hinter mir zu, und starte durch wie ein Kännchen-Kaffee-Tourist, der das Abfahrtstuten seines Chiemsee-Dampfers hört. Obwohl das kopfgroße Brandloch auf der Höhe meines Hinterns dafür sorgt, dass mein Kleid angenehm luftig ist, bricht mir der Schweiß aus, als ich mit meinen Schuhen in der Hand die Treppe hinunterjage. In der kurzen Stille zwischen dem zweiten und dritten Sirenenton springe ich in einem wenig eleganten Ausfallschritt über die letzte Stufe des obersten Absatzes. Ich weiß noch von vorher, wie laut sie knarzt, und ich bin alles andere als ein leichtes Mädchen.

Die Tür des Personaleingangs auf der Rückseite des Hotels fällt ein paar Sekunden später hinter mir ins Schloss, ihr bleiverglastes Sprossenfensterchen klirrt leise, und ich spähe vorsichtig um die Ecke. Nur vier Feuerwehrmänner. Das hätte schlimmer kommen können. Ich warte kurz, bis sich die Helden in Uniform an der Wegkreuzung vor der alten Linde zusammengefunden und organisiert haben. Organisiert haben heißt: Feuerwehrhauptmann Janni Kraillinger, den ich als Einzigen erkenne, weil er seinen Helm noch nicht auf dem Kopf hat, fuchtelt herum, dann schreit er: »Hey ho, let’s go!«, und setzt mit einer ausholenden Feldherrengebärde ebenfalls den gelben Helm auf, Visier runter, zack. Zwei Feuerwehrmänner rennen daraufhin im Schweinsgalopp nach links zum Feuerwehrhaus, zwei nach rechts zum Haupteingang des Hotels. Ich spurte los. Und knalle leider direkt gegen den Aschenbecher, der unter dem Fenster der Hotelküche steht. Das hüfthohe Blechding fällt mit einem Scheppern um, das Tote auferwecken könnte. Ich halte die Luft an und schaue nach oben, denn über der Küche schläft eigentlich der Hotelgeschäftsführer Rudi Ganghofer. Aber wenn das stimmt, was mir die Schöngruber Emerenz erzählt hat, nämlich dass den Rudi seine Geschäfte hauptsächlich in den Weinkeller führen, dann ist der wahrscheinlich nicht einmal vom Feueralarm aufgewacht. Ich habe aber keine Lust, es darauf ankommen zu lassen, und renne los, Richtung See.

Die Welt sieht um diese Tageszeit aus wie ein Schwarz-Weiß-Film, aber mein Kopf denkt sich die vertrauten Farben dazu. Draußen ist inzwischen komplett das Morgenlicht angeknipst. Die kirchturmhohen Linden und die melancholischen Weiden mit ihren ockerfarbenen Zweigen haben die ersten Frühlingsblätter, und die Magnolien haben dicke weißrosa Knospen.

Den Weg nach Hause würde ich im Schlaf finden, einmal rechts am Spielplatz vorbei, und nach dem Fußballplatz links runter zum See. Beim Lechner Sepp sehe ich im Schlafzimmer einen Schatten herumwandern. Der ist also nicht mit beim Einsatz. Wahrscheinlich bekommt er seine Feuerwehruniform nicht zu, oder seine Frau hat sie auf eBay gegen einen feschen Fummel eingetauscht.

Ich zucke zusammen, als ich den Uferweg erreiche und beinahe mit einem Schatten zusammenstoße, der auf nackten Sohlen schneller unterwegs ist, als ich reagieren kann. Barfuß im Morgengrauen, das kann nur der Sedlmayer Gorvinder sein, der im Kloster die Yoga- und Meditationskurse anbietet. Ich werfe mich zu spät in die gelbe Blütenwolke einer Forsythie, Gorvinder erschrickt genauso wie ich und zischt wenig meditativ: »Angmalte Gurkn!« Leider hält der Schreck nicht lang an, er erkennt an mir blitzschnell einige Schlüsselreize und kommt näher.

»Guten Morgen, schöne Frau!«

So eine plumpe Anmache um sechs Uhr morgens? Der traut sich was. Nicht umsonst ist der Gorvinder dafür bekannt, alles mit Titten zu erleuchten, was nicht bis drei auf dem Baum ist. Trotz des kühlen Morgens ist sein sehniger Oberkörper nackt, über der braunen Haut baumelt eine lange Kette aus roten und orangefarbenen Perlen. Der muss jetzt wirklich nicht merken, dass die Sonnfischerin Kati Lochbichler morgens um sechs mit Perücke und verschmortem Cocktailkleid auf der Insel herumgeistert, und das dann sofort meinem Vater und der ganzen Insel weitertratschen.

»Gutön Morgön, Herr …«, flöte ich mit verstellter Stimme.

»Gorvinder! Ich heiße Gorvinder, und bin ein Diener des Lichts!«

So ein Heuchler. Dass er mit Nachnamen Sedlmayer heißt, sagt er natürlich nicht dazu, dann würde nämlich auch die letzte Erleuchtungs-Touristin merken, dass er in Wirklichkeit aus Breitbrunn kommt. Jeden Morgen um fünf Uhr dreißig rudert er die zwei Kilometer vom Festland hierher, um barfuß um die Insel zu joggen, und ich sehe ihn höchstens vom See aus, wo ich eigentlich auch längst hingehöre.

»Sie sind auch barfuß? Wir sind Seelenverwandte!«, flötet unser Pseudo-Inder jetzt mit seiner gewinnendsten Mantrastimme und reißt begeistert die Augen so weit auf, dass sich die Haut auf seinem fleischlosen Schädel in tiefe horizontale Falten legt.

Statt einer Antwort schwinge ich Fränzis Tanzstundenpumps vor dieser plissierten Yoga-Glatze hin und her, um zu verdeutlichen, dass ich nur barfuß bin, weil mich die Schuhe drücken. Aber Gorvinder ist auf einem ganz anderen Pfad der Erkenntnis unterwegs und folgt mit dem Kopf enthusiastisch der Pendelbewegung meiner Schuhe.

»Genauuuuuu, wegen der einmaligen Schwiiiiiiingungen hier!«, summt er und grinst noch breiter. Gähn. Das sagen viele, dass die Schwingungen hier so eine ungemein beruhigende und friedliche Wirkung haben.

Auf alle, nur nicht auf mich.

Ich weiß nur, dass ich hier auf dieser Insel zu Hause bin und einen Beruf habe, bei dem man um diese Zeit eigentlich schon längst auf dem See sein sollte, anstatt mit kalten Füßen Verstecken zu spielen.

»Ich sehe an Ihrer Haltung, dass auch Sie Yoga praktizieren. Dieser geöffnete Brustkorb, damit der Atem fließen kann, wunderbar, ooooooommmmm!«

Ich habe die Schulterblätter nur so eng zusammengepresst und den Po dabei in die Forsythie gedrückt, um das Brandloch an meinem hinteren Orient zu verbergen, aber ich omme einfach mal für einen Atemzug mit, und wedle dann versuchsweise noch einmal mit meinen Schuhen.

»Ich muss!«

Und bevor sich der Gorvinder zu sehr seinen asketischen Kopf zerbricht, was eine Frau mit Abendkleid und verschmiertem Make-up um diese Tageszeit auf dem Uferweg zu suchen hat, füge ich noch mit spitzem Mund hinzu:

»Mein Mann wartöt am Fröhstöcksbüffö darauf, dass öch von meinem Morgönspaziergang ins Hotel zöröckkehre.«

Gorvinder entknittert abrupt seine Glatze, kramt aber in seiner ausgewaschenen roten Stoffhose und drückt mir eine Visitenkarte, vorne Elefantengott, hinten Telefonnummer, in die Hand.

»Wenn der Pfad des Lebens Sie wieder einmal auf unser erleuchtetes Eiland führen sollte – kommen Sie in meinen Kurs, dann können wir unsere spirituelle Reise gemeinsam fortsetzen!«

Ganz sicher.

Ich halte die Visitenkarte vor mich hin und stehe stocksteif da, bis es sogar dem Gorvinder zu unbehaglich wird und er auf leisen Sohlen weiterläuft. Geschafft. Oder auch nicht. Er hat mich zwar nicht erkannt, das ganze Intermezzo hat mich aber wertvolle Minuten gekostet. Wenigstens bin ich nur noch ein paar Schritte von zu Hause entfernt. Ich zerquetsche etwas Schleimiges zwischen meinen Zehen und schüttle mich angewidert. Nacktschnecken sind so ziemlich das Einzige, was mich nervt, wenn es endlich Frühling wird.

Plötzlich höre ich Schreie und bleibe kurz erschrocken stehen. Von Weitem höre ich Jannis überkippende Stimme, der seine Männer anfeuert wie in einem Agententhriller.

»Go go go go go go!«

Ich lobe mich für meine Geistesgegenwart, vor meiner Flucht das Corpus Delicti in Form der verschmorten Nachttischlampe weit unter das Bett befördert und Nils eine brennende Zigarette in den Aschenbecher geklemmt zu haben, und schleiche mich leise an der Hortensienhecke unseres Biergartens vorbei.

Die grünen Fensterläden vor dem Doppelfenster rechts hinten sind zugeklappt. Mein Vater schläft demnach noch, und das ist gut so. Aber er muss nachts einmal aufgestanden sein, das schmiedeeiserne Kastenschloss unserer Haustür ist von innen abgesperrt, obwohl ich schwören könnte, dass ich die Tür nur hinter mir zugezogen habe. Ich wühle in Fränzis ausgedientem Handtäschchen herum, finde Blasenpflaster und einen »Hofbräuhaus Traunstein«-Bierdeckel mit der Telefonnummer von Nils. Kein Schlüssel. Gott sei Dank befindet sich im Schlachtraum alles, was ich jetzt brauche. Nur kein Kaffee, leider. Meine Hände zittern, als ich den Schalter für das Neonlicht suche, feuchte, kalte Luft und der ewige Fischgeruch schlagen mir entgegen, und als ich die Augen schließe und den Kopf kurz an die kalte Stahltür zum Kühlraum lehne, ist mir ziemlich schwindlig. Ein Kater, Müdigkeit und der Adrenalinschub nach meiner kleinen Brandstiftung liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bis mein Pflichtbewusstsein mit Mühe die Oberhand gewinnt.

Als Erstes versenke ich den Bierdeckel mit Nils’ Telefonnummer in der blauen Tonne mit den stinkigen Fischabfällen. Ein ausgeleierter, rotfleckiger Fleecepulli kommt direkt über den trägerlosen BH. Den Fischen wird es garantiert egal sein, was ich drunter trage, also ziehe ich meine khakigrüne Gummi-Latzhose der Einfachheit halber ebenfalls über die Dessous von heute Nacht. Die Stiefel sind an den Hosenbeinen gleich mit dran. Satinpumps, Täschchen und das ruinierte Kleid kommen in den alten Metallspind, fertig. Im Spind steht auch eine griffbereite Box mit Abschminktüchern, die ich dort gestern Abend weitsichtig platziert habe.

»Brennt’s?«

Ich knalle die blecherne Tür zu, dass der hohe schmale Spind wackelt, und fahre herum, ein braunrosa verfärbtes Abschminktuch in der Hand.

»Nicht dass ich wüsste.«

In der schiefen Holztür lehnt mein Vater, umrahmt von Knöterichzweigen und Frühmorgenlicht. Sein weißer Haarschopf steht wild und von hinten beleuchtet vom Kopf ab.

»Das war bestimmt nur eine Übung.«

Mein Vater hat doppelt so viele Stirnfalten wie der Inselyogi Gorvinder, und zwar nicht nur in der Horizontalen, sondern auch in der Vertikalen.

»Geh weida. Als tät da einer aufstehen um die Zeit, für eine Feuerwehrübung!«

»Sind auch nur vier Männer gekommen.«

Mein Vater legt seine Stirn in Karos.

»Ja, woher weißt jetzt des?«

»So halt. Weiß ich nicht, denk ich mir nur.«

»Des frag ich nachher den Janni. Schad, dass mich nicht mehr haben wollen bei der Feuerwehr.«

»Papa, du hast die Übungen gehasst. Und du wirst nächstes Jahr vierundsiebzig.«

»Jaja, aber nett wars schon – und der Schweinsbraten danach, der war immer umsonst!«

Aber der Schmerz über seinen Feuerwehr-Ruhestand sitzt anscheinend nicht allzu tief. Mein Vater rückt ganz entgegen seiner Art ziemlich schnell mit seinen eigentlichen Sorgen raus.

»Meinst ned, dass wir heut den Biergarten noch zu lassen sollten?«

»Kommt nicht in Frage! Wozu haben wir uns denn letzte Woche zusammengesetzt und die Umsatzziele für diese Saison besprochen?«

Ich drücke mit den Schulterblättern die Spindtür zu, die wieder aufschwingen will, und schiebe meinem kleinen Geheimnis den Riegel vor.

»Der Wetterbericht sagt für heute vierundzwanzig Grad an! Und das im April! Wir machen auf!«

»Mei, aber ich würd gern noch mal zu die Fischerl.«

»Ich weiß, Papa, aber es kommen noch viele schöne Tage, an denen du zum Becken rudern kannst.«

Die Fischereigenossenschaft hat meinem Vater zum Ruhestand die Patenschaft für ein Anzuchtbecken im Hafen unserer Kreisstadt Prien übergeben. Meine Idee war das gewesen, damit ihm die Betriebsübergabe leichter fallen sollte. Das Ganze war eigentlich mehr so pro forma gemeint, eine Placebo-Patenschaft, weil sich ja in Prien ein ganzer Betrieb um die Anzucht kümmert und mein Vater da nur im Weg rumsteht. Aber anscheinend fühlt er sich jetzt tatsächlich verantwortlich für viele Tausend Babyrenken, und manchmal kommt es mir sogar vor, als würde mein Vater vor lauter Patenschaft den Blick fürs Wesentliche verlieren.

»Du weißt, Papa, unsere einzige Chance für einen vernünftigen Jahresschnitt bedeutet: Bei den Sonnfischers ist ab Mitte April geöffnet, Montag ist Ruhetag, aber sonst gibt es keine Ausnahmen. Die Gäste müssen sich darauf verlassen können, dass sie frisch geräucherten Fisch bekommen, wenn sie bei uns vor der Tür stehen. Der Fang heute, der geht zur Hälfte frisch an die Wirte, und den Rest häng ich in die Selch[5]. Und du hast heute richtig viel zu tun: Tische und Bänke aufstellen, Tischdecken drauf, Kies aufharken! Und um elf kommt die Aushilfe und kann dir mit dem Rest helfen.«

»Helfen, helfen – mir ham noch immer alles allein gschafft! Ich mach lieber zu, als dass ich jemand Fremden unser Sach machen lass!«

»Papa. Die Arbeit wird nicht weniger, und ich weiß manchmal nicht, wo ich zuerst anfangen soll! Aber: Bei uns bekommt man ehrlichen Räucherfisch, in der Semmel oder mit Kartoffelsalat, Dienstag bis Sonntag von elf bis acht. Da wird nicht einfach so zugemacht! Das ist schließlich unser Alleinstellungsmerkmal!«

Mir ist klar, dass ich gerade klinge wie die Schöngruber Emerenz nach einem BWL-Crashkurs. Die Emerenz ist unsere Nachbarin landeinwärts und ihres Zeichens ein furchtbares Klaghaferl.[6] Aber ich kann dem Sonnfischer senior ja schlecht ins Gesicht sagen, dass er mir letzte Saison auch noch eine wesentlich größere Hilfe war.

»Alleinstellungs-ha? Jetzt redst schon daher wie deine siebengescheite Schwester! Die müsste eigentlich heut auch hier sein, wenn die Saison losgeht, und nicht in München! Ich denk, wir sind ein Familienbetrieb?«

Das ist das alte Lied von der abtrünnigen Zwillingsschwester, in das ich allerdings nicht einstimmen werde. Im Gegenteil, ich kann die Fränzi nur bewundern, wie sie als junge Mama, als sehr junge alleinerziehende Mama, ihren Weg gemacht und die Mode- und Journalistenschule abgeschlossen hat.

»Schau, die Fränzi, die schreibt halt einfach lieber. Die hat bei der Mimi einen super Job, ist total glücklich bei ihrer Frauenzeitschrift, und im Verlag ist sogar ein Hort für den Xaver mit allem drum und dran. Wenn sie hier mitarbeiten würde, dann müsste der Betrieb vier Leute ernähren statt nur uns beide.«

Dass ich in Wahrheit sehr froh bin, dass ich eine Zwillingsschwester in München habe, zu der ich flüchten kann, sollte mir der Himmel über dem Chiemsee auf den Kopf fallen, sage ich jetzt lieber nicht. Und außerdem: die Fränzi und ich in einem Betrieb? Wer weiß, ob das gut gehen würde.

»Diese Saison wird uns jedenfalls eine Hauswirtschafterin aushelfen, die hat mir die Schwester Sebastiana empfohlen«, versuche ich das Thema »Wieviele Mitglieder braucht ein Familienbetrieb?« zum Abschluss zu bringen. Aber Kloster ist für meinen Vater ebenfalls ein Reizwort.

»So ein Klostertrutscherl, das bloß rumsteht und schaut wie ein Schwaiberl, wenn’s blitzt? Das braucht’s ned! Die hab ich fei heimgschickt das letzte Mal!«

»Ja, leider. Schau Papa, lass dir doch helfen. Oder tu’s für mich!«

»Aber Kati – wann haben wir den letzten Zander verkauft? Und die Renken werden auch immer weniger! Des kann doch der Deifi nicht derzahlen, wie soll des denn gehen?«

»Papa, um diese Jahreszeit ist der Fang immer so mau! Wenn die Renken noch dünn sind vom Winter, dann stehen sie lieber am Grund herum, anstatt Kalorien zu verbrennen und in die Netze zu schwimmen. Das musst du selbst doch am besten wissen!«

Ich sage meinem Vater nicht, dass die Hauswirtschafterin Ursula heißt, aus Rumänien kommt und ich ihr längst für die komplette Saison zugesagt habe. Stattdessen schmiere ich mir Ribluba auf die Finger, um sie vor dem kalten Wasser und den Nylonschnüren der Netze zu schützen.

»Mach dir keine Sorgen. Das Geschäft wird schon anlaufen. Basta.«

»Basta, basta, ich geb dir gleich a basta!«, ärgert sich mein Vater. »Wia redst’n du mit mir?«

»Entschuldigung, ich bin nur ein wenig unter Zeitdruck, Papa. Was ich noch sagen wollte: Der Lechner Sepp macht seinen Betrieb auch heute auf.«

»Da Lechner Sepp, da Lechner Sepp, als sollt man sich nach dem richten«, brummelt mein Vater und legt weiter den Kopf schief, »ich hab nie auf die Konkurrenz gschaut, und trotzdem seids es ned verhungert.«

»Nein, verhungert nicht. Noch nicht jedenfalls, denn du zum Beispiel hast keinen Pfennig Altersvorsorge. Ich jedenfalls will Gewinn machen, und zwar für uns beide, und nicht einfach immer nur unterm Strich eine Null haben. Der Sepp hat gesagt, er hat im Winter drei Monate nicht arbeiten müssen, so gut war sein Jahr!«

Das will mein Vater überhaupt nicht hören und unterbricht mich:

»Der Sepp hat dir das verzählt? Oh mei!«

Ich seufze. Ich mag den Lechner Sepp. Tut immer brummig, ist aber in Wirklichkeit lieb wie ein Teddybär. Zu allen, nur manchmal nicht zu seiner Frau, aber das ist nicht mein Problem.

»Der Sepp ist auf unserer Seite, der will dir nichts Böses. Der hat genug eigene Sorgen.«

»Na gut. Wirst es schon wissen.«

Na gut? Ich wundere mich, dass mein Vater nicht wie sonst ins Lamentieren gerät, und über die Konkurrenz unter Chiemseefischern wettert. Er steht nur da in seinem blau-rot gestreiften Flanellpyjama, der ihm in den letzten Jahren viel zu groß geworden ist, weil ihm als Witwer der Kugelbauch weggeschrumpft ist wie Wachs in der Sonne. Er wippt ein bisschen auf seinen braun karierten Filzschlappen und legt den Kopf schief wie ein Dackel, der um ein Radl Wurst bettelt.

»Papa, hallo! Ich muss jetzt dringend raus auf den See, ich habe heut verschlafen. Oder willst du mit?«

Mein Vater reagiert nicht auf meine Frage, sondern stiert mich weiter mit schiefem Kopf und karierter Stirn an. Ich gucke zurück und sehe, dass er seine Pantoffeln verkehrt herum trägt, linker Pantoffel am rechten Fuß und umgekehrt.

»Ist noch was?«

Mein Vater starrt weiter und druckst endlich heraus: »Du Kati, warst du beim Frisör?«

Die Perücke! Ich habe die Perücke von heute Nacht noch an!

Ich reiße Fränzis alte Faschingsverkleidung mit einer Handbewegung herunter und denke mir sofort danach, dass das ein Fehler war. Aber wie hätte ich meinem Vater erklären sollen, dass sich meine Haare über Nacht von rotblonden Finger-in-der-Steckdose-Locken in einen pechschwarzen Josephine-Baker-Bob verwandelt haben?

»Ach die«, sage ich leichthin und stehe saudumm da mit der Perücke, die in meiner Hand hängt wie ein Staubwedel, »die hat mir die Fränzi geliehen, ich soll mal was Neues ausprobieren. Aber ich glaube, ich setze doch lieber wieder meine alte Mütze auf.«

Ich merke an meinen Haarwurzeln, dass sich meine störrischen Haare in der Feuchtigkeit aufrichten wie eine selbstaufblasende Luftmatratze und stülpe schnell die Pudelmütze aus meiner Hosentasche drüber. In ein paar Minuten werde ich trotzdem aussehen wie Rusty der Clown. Aber mein Paps ist offensichtlich mit seinen Gedanken schon wieder woanders, er sieht gar nicht, wie ich die Perücke lieblos in den Kahn werfe, sondern schaut mit verträumtem Blick über den See, der in der Tat absolut märchenhaft aussieht vor der Bergkulisse und mit den leise schaukelnden Booten. Auf dem See liegt ein milchiger Hauch, gerade mal einen halben Meter hoch.

»Scho schee, wenn er so dampft, der See«, sagt er dann leise und holt ein kleines Fläschchen aus der Brusttasche seines Schlafanzugs.

In eben dieser Brusttasche hatte immer klebriger Weingummi auf uns gewartet, wenn wir Mädels, die Sonnfischerzwillinge Franziska und Katharina, am Montagmorgen zu unseren Eltern ins Bett gekrochen waren, weil montags schon damals Ruhetag war, und mein Vater ausschlafen konnte. Meine Mutter liebte diesen pappigen Süßkram, körperwarme Geleebrocken, an denen Tabak- und Flanellfussel klebten.

»Nopi? Heut hat’s an saubern Ostwind!«

Mein Vater genehmigt sich erst mal selber einen, bevor er den blassgelben Magenbitter an mich weiterreicht. Im Nachhinein waren die Weingummis gar nicht so schlecht gewesen. Wenn man sie vorher unter fließendes Wasser gehalten hatte.

Wahrscheinlich denkt mein Vater gerade das Gleiche, weil ihm die Augen leicht feucht werden und er nicht protestiert, als ich das kleine Bügelfläschchen einstecke, ohne daraus zu trinken. Das mit dem Ostwind ist nämlich nur ein Alibi. Nopi geht immer beim Bonifaz Lochbichler, auch wenn der Wind die Chiemseeoberfläche nur kräuselt wie eine leichte Gänsehaut.

Die Idylle wird kurz gestört, als die Sirene noch einmal aufheult. Die Entwarnung! Ob die Feuerwehr dem armen Nils von Böckel gerade einen Eimer Wasser über das Gesicht geschüttet hat? Meine Gummilatzhose quietscht leicht, als ich meiner Zweitfrisur hinterhersteige und mich auf das Holzbrett setze, das als Fahrersitz vor dem Außenborder liegt.

»Willst nicht lieber wieder ins Haus gehen? Du hast noch deine Pantoffel an!«

»Meine Hausschuh? Hobigarnedgmerkt«, murmelt mein Vater. »Mit meinem Zehnagel komm ich eh in keine andern Schuh mehr.«

»Aber du warst doch bei der Fußpflegerin letzten Monat?«

»Die hat mir den Hax noch mehr verhunzt!«

»Und die Ärztin, diese Brüderle, die dir der Schmied empfohlen hat? Bei der warst du doch auch!«

»Die? Zu der geh ich ned nochamal, die ist mir z’jung!«

Das kommt so resolut, dass ich mir ein unsicheres Hascherl vorstelle, frisch aus dem Hörsaal.

»Und wenn du zu einem anderen Arzt gehst?«

»Ich will ned zum Doktor und wegen meinem Zehnagel scho glei gar ned.«

Er bückt sich mit knackenden Kniegelenken, um den Knoten der vorderen Bootsleine zu lösen, wirft mir das schmutzig weiße Seil ins Boot und schlurft zurück Richtung Haus, dreht sich aber noch einmal um und schreit gegen den Lärm des losknatternden Motors an.

»Weißt, wie meine neue Plattn vom Grönemeyer heißt? Schiffsverkehr! Passt doch zu uns wie der Arsch auf an Eimer! Magst die nachher mal anhören?«

»Aber ja, Papa. Natürlich!«

Ich nicke so erfreut, als wäre Herbert Grönemeyer nicht nur für meinen Paps, sondern auch für mich der Allergrößte, und rufe ihm noch hinterher: »Und mach nicht wieder so eine Sauerei in der Küche!«

Er hört mich aber nicht, sondern geht leicht hinkend zum Haus zurück. Ich seufze und drehe endlich am Gasgriff.

Die Viertelstunde bis zu den zwei weißen Bojen, die draußen auf dem Weitsee den Liegeplatz meiner Renkennetze markieren, gebe ich richtig Gas, das Gesicht in den Wind gestreckt. Hinter meinem Boot zieht sich das große V der Kielwellen rauschend auseinander, der Bug hebt sich aus dem Wasser und schlägt alle paar Sekunden auf der Wasseroberfläche auf. Nach einer Weile habe ich trotzdem Mühe, die Augen offen zu halten. Diese Durchmacherei ist mir eindeutig zu anstrengend, Sex hin oder her.

Aber dann lasse ich das Boot auslaufen und drehe mich um, schiebe die Hand zwischen meine Augen und die Morgensonne. Der Frühnebel ist verschwunden und die Wasseroberfläche glatt wie Öl, von sauberem Ostwind keine Spur. Die Fraueninsel ist jetzt so weit entfernt, dass ich sie hinter meiner Hand verschwinden lassen kann.

Die Insel.

Meine Insel.

Absolute Stille, noch nicht einmal ein Plätschern.

Der Chiemsee, 360 Grad um mich herum. Weit, aber nicht zu weit, das Ufer immer sichtbar. Am Wasser verteilt kleine Ortschaften als rot-weiße Würfelchen mit Kirchsturmspitzen drin, dahinter weiche Hügel, dunkel und neblig, weil die Sonne sie noch nicht erreicht hat. Und dann als letzte Dimension die Felsmassive der Chiemgauer Berge, von denen ich gar nicht weiß, wie sie alle heißen.

Ich höre auf, die Backenzähne aufeinanderzubeißen und entspanne mich. Fischerhose, Fleecejacke und Spitzenwäsche bilden einen kleinen Berg in der Mitte des Bootes, als ich vom Bootsrand aus mit einem lauten Schrei nackt in den See springe. Das eiskalte Wasser pikst wie tausend Nadelstiche und wirkt besser als zehn Tassen Kaffee. Als ich mich abgeschreckt wie ein Frühstücksei wieder ins Boot ziehe, muss ich über mich selbst lachen. Es geht mir bestens. Alles ist gut. Ich weiß wieder, warum ich hier lebe, auf dieser Insel, auf diesem See. Weil mein Papa mich braucht. Und ich diesen See. Deshalb.

Als ich eine Stunde später wieder in unseren kleinen Hafen hineingleite, sehe ich, dass ein Stück weiter Richtung Gstadt der Lechner Sepp seine Gummihosen bereits zum Trocknen aufgehängt hat. Ich bin wirklich verdammt spät dran heute Morgen, aber inzwischen ist mir das scheißegal.

»Mia ham mal wieder die Nacht zum Tag gemacht …«

Mein Paps und Herbert Grönemeyer beschallen gemeinsam und mit einem erstaunlichen Gespür für meine körperliche Verfassung die Küche. Und obwohl ich beim Eintreten laut »Na, wie läuft’s?« frage, fährt Papa zusammen, als ich ihm die Hand auf die Schulter lege. Die dampfende Kartoffel, die er auf einer Gabel vor sich hinschwenkt, fällt ihm halb geschält in den Schoss.

»Zefix!«

Während mein Vater in die Höhe hüpft und an seinen Oberschenkeln herumklopft, drehe ich den Ghettoblaster mit dem Ruhrpottbarden ein wenig leiser und sehe mir die Bescherung in der Küche an. Die Wandverkleidung aus Edelstahl sieht aus, als wäre auf ihr ein Eimer Fassadenfarbe detoniert. Auf dem alten Tisch mit der verbeulten Zinkplatte türmen sich Plastikschüsseln, ein sahneverschmiertes Rührgerät und die Einzelteile eines zweistöckigen Henkelmanns. Irgendwie haut das gerade nicht hin mit der Arbeitsteilung, so wie wir sie mal ausgemacht haben: Mein Vater kümmert sich um die Küche und ich mich um die Fischerei. Und inzwischen auch ums Aufräumen. Denn mein Vater richtet jeden Morgen die Küche so zu, dass es ausschaut wie in einer Kreuzberger Männer-WG. Jedenfalls so, wie ich mir eine Kreuzberger Männer-WG vorstelle, weil ich nämlich noch nie in Berlin war und wahrscheinlich auch nicht so schnell hinkomme.

Es riecht nach Fisch, eh klar, aber auch nach etwas Süßem, Fruchtigem. Das ist insofern verwunderlich, weil ich eigentlich ein obstfreies Leben führe. Ich würde nie in einen Apfel beißen, wenn ich auch ein Leberwurstbrot haben kann. Das habe ich von der Mama geerbt, die davon überzeugt war, dass Gummibärchen mindestens genauso viele Vitamine haben wie frisches Obst. Was meine Schwester und mich zu Pausenköniginnen machte: Die anderen Schüler standen da mit ihren Mandarinen und Äpfeln, und für uns gab es Fischsemmeln und Süßigkeiten. Umso mehr wundert es mich, dass mein Vater gerade mindestens zwei Pfund Erdbeeren halbiert hat. Und das genügt leider, um das seelische Gleichgewicht, in das mich der See geschaukelt hat, ins Wanken zu bringen.

»Erdbeeren? Wer soll denn jetzt Erdbeerkuchen backen? Fisch! Fisch! Fisch! Fisch ist unser Geschäft!«

Mein Vater sieht mich an, als wäre ich nicht ganz zurechnungsfähig, und wischt mit dem Ärmel meine Spucketröpfchen vom Tisch.

»Was für einen Kuchen?«

»Ja, Kuchen – oder willst du die Erdbeeren etwa selbst essen? Weißt du überhaupt, was die um die Jahreszeit kosten? Und wo hast du die überhaupt her? Warst du so …« – ich zeige auf seinen Schlafanzug – »… im Inselladen?«

»Na ja. Ja mei.«

Mein Vater sieht inzwischen immerhin etwas betreten aus, sodass ich mich etwas beruhige.

»Aber immerhin hast du an den Kartoffelsalat gedacht.«

»Kartoffelsalat?«

Mein Vater guckt in den ziemlich kleinen Topf. Ich auch. Noch drei Kartoffeln sind darin, ungefähr fünf sind schon geschält. Viel zu wenig, um daraus sechzig Portionen Salat zu machen.

»Die sind doch für den Kartoffelsalat, oder?«

»Also wennst mich so direkt fragst …«

Ich entdecke im bereitgestellten Henkelmann einen dicken Batzen Sauerrahm.

»Wie? Die sind auch für dich? Erdbeeren, aber nicht für einen Kuchen. Kartoffeln und Schmand, aber nicht für unseren Salat. Was hattest du denn vor?«

»Ich wollte noch mal zu die Fischerl schauen!«

»Und dazu brauchst du ein solches Picknick?«

Ich raufe mir die Haare (obwohl das überhaupt nicht nötig wäre – die sind quasi naturgerauft), setze mich dann aber vorsichtig neben meinen Vater und lege meine Hand auf seine. Ist ja gut, dass er ein neues Hobby hat.

»Ich liefere jetzt die Fische aus – und du kochst einfach noch einmal Kartoffeln und backst dreißig Semmeln auf. Ja? Wir werden sonst nicht rechtzeitig fertig! Verstanden? Kartoffeln. Semmeln. Bitte!«

Als ich eine Dreiviertelstunde später den Leiterwagen mit zwei blauen Styroporboxen und hundert ausgenommenen Renken Richtung »Wirtshaus am See« ziehe, wünsche ich mir dringend, dass mir der Zoran, der dortige Wirt, sofort ein Haferl Kaffee hinstellt. Und dann trotz der frühen Tageszeit seinen legendären Krustenschweinebraten mit Kartoffelknödel und Dunkelbiersauce. Denn ich bin nicht nur am Einschlafen, mein Kater und die getane Arbeit verlangen nach etwas Handfestem, und hinter den gekippten Milchglasscheiben des Küchentraktes zischt und duftet es.

Direkt am See sitzen zwei Feuerwehrmänner unter einem Kastanienbaum, haben die Helme vor sich auf den Tisch gelegt, damit jeder sieht, dass sie im Auftrag des Herrn unterwegs waren, und lassen sich die leicht zerdatschten Vokuhilas von der Frühlingssonne wärmen. Jeder hat ein frisches Weißbier vor sich stehen, und einer von beiden winkt mir mit einer halb leer gesaugten Weißwursthaut zu. Der Michi. Und sein bester Freund, der Feuerwehrhauptmann Janni Kraillinger. Wenn die wüssten, dass wir uns heute Morgen schon fast einmal begegnet wären!

Ich lasse den Leiterwagen stehen, gehe zum Tisch, küsse den Michi rechts und links auf die Backe und frage total locker in die Runde: »Was war denn vorher los? Eine Übung?«

»Ah wo, Übung! Ein richtiger Einsatz!«, winkt der Janni lässig-wichtig ab und zuzelt kurz, aber geräuschvoll an dem Wurstlappen zwischen seinen Fingern. »So ein Großkopferter hat im Hotelzimmer sei Tschick[7] brennen lassen. Passiert is nix, aber Einsatz ist Einsatz. Dafür muss er blechen, der Gast. Der Zumsler Hans meint, er hat gar nicht gewusst, dass seine Rauchmelder so sensibel sind.«

»Und du, Baby?«, grinst mich jetzt der Michi an, »wo gehst du hin?«

Das Baby zeigt auf sein fischbeladenes Inseltaxi.

»Zum Amsler und dann zum Zumsler!«

»Wie – zu beiden?«

»Na klar, Lieferung ist Lieferung! Mir doch egal, ob sich die Wirte hier verstehen oder nicht! Ich mach mein Business, basta.«

Michi und Janni greifen beide reflexhaft zum Weißbier, schauen mich mit einer Mischung aus Respekt und Mitleid an und sagen unisono: »Du traust dich was!«

Ich zucke mit den Achseln.

»Geht mich nichts an, wenn sich die Wirte hier die Köpfe einhauen, sowohl der Hans als auch der Zoran bekommen heute von mir Renken, fangfrisch, basta.«

Das »Wirtshaus am See« und das »Hotel zum See« sind nämlich die zwei größten Gaststätten auf der Insel. Der Lechner Sepp und ich, wir haben zwar auch unsere Fischereien, aber wir verkaufen nur Räucherfisch und Brotzeit, und über die Wintermonate sind unsere kleinen Biergärten zu. Das »Wirtshaus am See« wird hingegen 365 Tage im Jahr geführt vom Zoran, der den allerfeinsten Schweinsbraten weit und breit drauf hat, und das als Kroate. Sein Wirtshaus liegt direkt am See, wie der Name schon sagt, hat aber keine Gästezimmer. Die hat dafür das »Hotel zum See« vom Leutheuser Hans, auf der kleinen Anhöhe in der Inselmitte. Aber weil das Hotel vom Hans nicht am Ufer liegt, darf es sich nur »zum See« und nicht »am See« nennen. Beide Unternehmer, Hans und Zoran, sind eigentlich Seewirte, aber zur Unterscheidung heißt der Zoran bei uns der »am-See-ler Wirt« und der Hans der »zum-See-ler Wirt«. Kurz: der Amsler Wirt und der Zumsler Wirt. So ist das hier, die im Landesinneren sind die Zumsler, und die mit den Seegrundstücken sind die Amsler. Und weil der Zumsler Wirt, also der Hans Leutheuser, auch gern ein »am See« in seinem Namen hätte, zoffen sich die zwei in jeder Gemeinderatssitzung. Was ich nicht verstehen kann, denn ich bin der Meinung, dass er das einfach machen sollte, das mit dem Namen. Die Leute ärgern sich immer maßlos darüber, was die anderen sich so trauen, anstatt einfach ihr Ding zu machen und aus. Ich jedenfalls liefere einfach an beide, Hotel und Wirtshaus, obwohl ich weiß, dass »des ned gern gseng werd, wenn ma bei am jeden gseng werd[8]«, und häng das einfach mal nicht an die große Glocke.

Feuerwehrhauptmann Janni nimmt einen extratiefen Weißbierschluck und fragt mich: »Wissen die Wirte das denn voneinander?«

»Dass ich an beide liefere? Also, ich hab es ihnen nicht erzählt.«

»Mei, dann wissen sie’s wahrscheinlich nicht, denn reden tun die zwei ja schon lang nicht mehr miteinander.«

Der Michi verbessert ihn: »Also eigentlich ist es ja der Hans, der nicht mit dem Zoran redet, wegen dem Namen. Dem Zoran, dem ist doch außer Schweinsbraten und Heimatverein alles wurscht. Dem ist doch nur wichtig, dass er seinen Nachtscherm[9] von einer Tochter endlich unter die Haube kriegt.«

»Nachtscherm? Also das ist jetzt schon ein bisserl stark! Weil – so schiach ist sie jetzt auch nicht, die Molly. Ein bisserl stark gebaut vielleicht, aber da gibt’s Schlimmeres!«

»Das sagst du, weil dir der Busen schon immer wichtiger war als das Gesicht! Warum meinst du, dass der Zoran die Molly Frisös lernen lässt? Weil sie zwar einen gescheiten Bedienungsbusen hat, aber ein Gesicht dazu – da ist ein sauers Lüngerl appetitanregender!«

So ist das. Kaum stehe ich in Latzhose und Stiefeln neben ein paar Jungs, reden die miteinander, als wäre ich ein Maurerlehrling und nicht eine alleinstehende Geschäftsfrau in den allerbesten Jahren.

»Der Zoran hat jetzt sogar einen Schmuser[10] losgschickt«, sagt jetzt der Janni, »der schaut im kompletten Chiemgau die Höfe durch nach einem ledigen Bauern, da wird schon einer dabei sein für seine Molly. Die passt eh besser auf einen Traktor als auf ein Schiff, der kriegt nämlich keine Schlagseite.«

Ich funkle jetzt den Janni finster an, denn es wird Zeit, dass sich dieser Stenz daran erinnert, dass er nicht nur die Sonnfischerin vor sich stehen hat, sondern auch die Tante seines unehelichen Sohnes.

»Und du bist sicher, dass es an der Molly liegt, wenn der Schmuser auf der Insel nicht fündig wird? Oder nicht doch vielleicht am Männermaterial hier?«

Ende der Leseprobe